Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

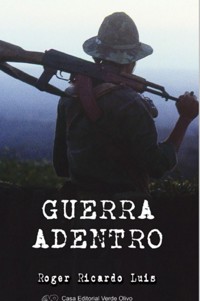

Cada relato de Guerra adentro —como describe Roger Ricardo Luis— es un viaje intimista por la geografía del dolor y la tragedia de las víctimas del conflicto armado (1986-1987) en Nicaragua para que no quede enterrada como sus muertos. Tienen la densidad, la temperatura de la violencia y la ternura del amor y el odio, de la valentía y el miedo, sin afeites, con las palabras llanas y duras de diálogos en situaciones como las relatadas. Están inspirados en hechos y personajes reales, pero en una versión libre y propia de las historias que nacen de la mano de la crónica y sus licencias.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 257

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cuidado de la edición:Tte. Cor. Xenia Hernández Rey

Edición:Olivia Diago Izquierdo

Diseño de cubierta e interior:Sarai Rodríguez Liranza

Realización:Sarai Rodríguez Liranza

Corrección:Raisa Ravelo Marrero

Ilustraciones:Alexis Gutiérrez Gelabert

© Roger Ricardo Luis,2020

© Sobre la presente edición:

Casa Editorial Verde Olivo, 2020

ISBN: 9789592245075

Nota: El contenido de la presente obra fue valorado por la Oficina del Historiador de las FAR.

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, en ningún soporte sin la autorización por escrito de la editorial.

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.

Casa Editorial Verde Olivo

Avenida de Independencia y San Pedro

Apartado 6916. CP 10600

Plaza de la Revolución, La Habana

La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y como la recuerda.

Gabriel García Márquez

A Iraida y Patricia, mis heroínas y amores

por siempre

A Ignacio, mi comandante en jefe

A tío Renán, padre y maestro

A mi hermano Luis, con dieciséis años, el primer combatiente internacionalista

de la familia

Avanzadilla de palabras

Tal vez no sea imprescindible repetir la frase de aquel anuncio de la Venecia entonces pionera de la publicidad turística. Asumo, sin embargo, el ries- go para decir que los periodistas debemos tener como patrón la frase de «Vivir no es necesario; viajar es necesario». Y no pretendo —¿está claro?— convertir a mis colegas, ni a mí mismo, en turistas. Sería una propuesta indigna de nuestro oficio, en cuyo ejercicio andamos por aquí o por allá, dentro de Cuba o fuera de ella con el propósito de hallar actos, personas y personajes con los cuales divulgar la crónica del presente, y nutrir la historia, que juzgará si obramos con acierto o si la tinta moral no nos alcanzó para llegar a lo más humano de los acontecimientos.

Qué nos faltaría —pregunto a propósito— si Roger Ricardo Luis no hubiese estado presente, como un periodista soldado más en Nicaragua durante la guerra contra los «contras», con su fusil en la mano y sus trozos de papel en el bolsillo, rodando por la selva, obligado a afinar los oídos para discernir el dato de interés para el periódico y prever el trazado sonoro de las balas. Qué nos faltaría, repito. Pues la visión profunda, entrañada que este libro recoge de un conflicto interno que dañaba a un pueblo hermano, hermano por la vecindad geográfica y el origen y el suceder históricos comunes.

Roger Ricardo ha viajado como corresponsal por paisajes bélicamente comprometidos. Y al conocerlo en su figura discreta, en su carácter afable y su hablar por lo común sin estridencias, un juicio de aguas superficiales podría creer que para asumir tales riesgos habría que empuñar una fortaleza imponente, una estatura mitológica y una voz tronante.

Mas, lo que necesitamos de Roger Ricardo es lo que le sobra: la entereza con que asume su vocación periodística, que en un cubano implica también compromisos políticos. Y sobre todo le sobra la observación zahorí y la palabra preclara con que ceñirse al guion de la búsqueda informativa y reporteril. En ese afán, las circunstancias por momentos le esconden lo de mayor interés, o se lo ofrecen a cambio de peligros cuyo pago es la honra con que la efectividad del reportero, el cronista o el narrador oye, ve, vive y remite a su medio lo visto u oído, lo vivido, en suma, entre escombros, peligros o negativas impertinentes.

Este libro va a definir también la alta condición humana del enviado deGranma—ya hoy no enGranma—. Y también definirá al periodista narrador que se ha adentrado en circunstancias donde solo él es consciente de que está, y no sabrá si, cuanto le resta por andar entre peligros, le permitirá contar lo visto y oído. Esto es cumplir con su misión, por momentos heroica, aunque a ese honroso adjetivo nunca aspire el periodista, que debe ejercer limpiamente su papel de testigo trasmisor, creíble y legible por profundo, amplio y creador. Cuanto le cueste cumplirlo, solo queda en sus recuerdos hasta un momento cuando el poeta que lo acompaña agazapado entre los pliegues de la sensibilidad profesional, le inspire años después de la misión, escribir un libro, documento reposado, hondo, dramático que sorprenderá a los lectores, y a nosotros, sus colegas, nos llenará de orgullo. Orgullo, he de aclarar, no solo porque pulsemos enGuerra adentrola integridad de Roger, y de los niños, adolescentes, jóvenes nicaragüenses, cazadores de bandas mercenarias, cuya crueldad pretendía destruir a la Revolución Sandinista. Orgullo, digo también, por haber leído un libro cuyas páginas —aptas para sacudir, emocionar, entristecer desde el estilo sobrio y conmovedor hasta su capacidad pictórica— nos ofrecen sobre el tiempo una guerra que intuimos cruel, pero cuyos bandos y sus fines se delinean ahora con la claridad de la justicia frente la oscuridad del crimen.

De primer intento, la primera parte del libro nos inspira pensar que leeremos a un periodista cuyo comportamiento es distinto al de los corresponsales de medios diversos: Roger, como cubano, no anda por la orilla, sino asume el medio de la ruta, arriesgando la vida para asumir lo que es una identidad multiplicada. Por ello, el género literario de Guerra adentro se emparienta con las memorias en su repaso del pasado, de donde extrae el periodista las peripecias de una misión profesional que parejamente derivó en participación combativa, solidaria, cuyas incidencias apenas cedían reposo para apuntar unas pocas líneas en papeles emburujados en el pantalón de campaña.

La pregunta, por tanto, es pertinente: ¿Qué género literario o periodístico predomina en este libro que sabe a pieza única, antológica? Porque el periodista rememora días de intenso riesgo, de privilegiado protagonismo en un acontecimiento bélico único en sus características, podemos aceptar que la memoria desempeña un papel imprescindible, pero también la vocación de contar e informar. En particular, quizás lo impele ahora el escozor, el descontento, por no haber contado, en las urgidas cuartillas de los despachos del corresponsal, cuánto de reivindicador y cuánto de heroísmo se alternó y conjugó en esos días de andar por las selvas nicaragüenses rastreando a los «contras», cuyos crímenes requerían la vindicación del pueblo.

Leeremos en este libro parte de las memorias de una épica. Evocaciones que se expresan literariamente en enunciados que adoptan, al principio, lo minucioso del relato extenso, en primera persona, y luego se abren en las restallantes breves historias del cuento. Páginas tras páginas nos uncimos a un libro donde el estilo se adecua al medio selvático y a los actos humanos que, por instantes, destilan un «ruido polifónico, metálico, infernal». Nos apasiona la peripecia porque el estilo narrativo literario nos enyuga. Estilo que emociona o deprime, de acuerdo con las circunstancias. Estilo que sabe captar «gritos de dolor, imprecaciones» que «se van sobreponiendo al lenguaje atronador de las armas». «Así va tomando dimensión humana». Más adelante «tres antorchas iluminan los cuerpos insepultos, dándoles vida circunstancial a esos testigos principales del juicio». Y entre las explosiones y las balas, una mujer pare.

Con Guerra adentro, Roger Ricardo Luis compuso un libro que honra al periodismo cubano, y a nosotros, sus colegas compatriotas. Sin vacilar, estuvo en el sitio donde la muerte venía en el silbido de cualquier bala o entre el escabroso sigilo de una emboscada. Cumplía dos misiones a la vez. Y ambas, juntas o por separado, lo enaltecen. Ahora, con el ánimo reposado y su modestia sin maquillaje, Roger Ricardo Luis entrega lo aplazado. Perpetúa lo vivido, después de años de maduración en la memoria y las notas. Y despaciosamente se va completando un volumen escrito con la certeza de que cada frase y cada riesgo integran el tesoro de entereza y talento de nuestros corresponsales. Roger confirma que el periodismo cubano solo necesita del espacio impreso o geográfico para demostrar cuánto alcanza y cuánto vale.

Digámoslo en voz alta: Este libro se emparienta con la literatura de campaña que acompañó a nuestras guerras por la independencia, y se vincula con la epopeya de la Sierra Maestra, incluso, con la gesta internacionalista en Angola. Es decir, continúa nuestra tradición de servir a la historia doblemente: con las armas y con la palabra impresa o hablada. En estas letras húmedas de sudor y denuedo, los cubanos disponemos de una auténtica y viril imagen como pueblo, que a la par nos enaltece y educa.

Luis Sexto

La Habana, 31 de mayo de 2019

Nota del autor

Fui corresponsal del diario Granma en Nicaragua en los años 1986 y 1987, uno de los períodos más grave de la agresión de Estados Unidos y de su punta de lanza, los contras, a la Revolución Sandinista.

La contienda bélica costó la vida a más de cincuenta mil hijos de una nación con poco menos de tres millones de habitantes por entonces. Fue una guerra irregular de desplazamiento activo, desarrollada en escenarios montañosos, de selvas casi vírgenes y poca población, a lo cual contribuyó el desplazamiento forzoso de los campesinos de sus tierras y comunidades de pueblos originarios, víctimas de la conflagración.

La estrategia militar estadounidense tuvo por base el denominado Conflicto de baja intensidad, destinado a sembrar el terror a partir de causar la mayor cantidad de víctimas en la población y desgastar y arruinar la infraestructura socioeconómica de ese empobrecido país; en otras palabras, la aplicación del principio de tierra arrasada con el interés de erosionar el poder conquistado por la Revolución Sandinista y que cayera por su propio peso.

Con tal fin, Estados Unidos vertebró un ejército contrarrevolucionario conformado por unos quince mil efectivos provenientes, fundamentalmente, de los exguardias somocistas, campesinos reclutados a la fuerza y mercenarios, quienes contaron con el financiamiento, asesoría y apoyo logístico estadounidense y la complicidad de las autoridades hondureñas, país donde se concentraban las bases de los contras en la profunda retaguardia.

La cobertura periodística de este tipo de situaciones no es ajena a la tiranía del espacio del medio al cual uno se debe, ni a las reglas impuestas por la inmediatez pautadas por la evolución de los hechos, ni a la rigurosidad y riesgos generados por la propia investigación periodística en tales circunstancias, máxime cuando el devenir mismo de los acontecimientos y los intereses dictados por la agenda de la redacción central siempre exigen determinados trabajos y enfoques, como afirmó el general e historiador prusiano Karl von Clausewitz, al decir que la guerra es la continuación de la política por otros medios.

De tal suerte, en esa inevitable selección y jerarquización de temas y contenidos van quedando historias como un remanente y uno dice a manera de consuelo: «Eso puede dar para un libro, si salgo vivo de aquí».

El periodismo es por excelencia el imperio del ahora, del ¡ya! para felicidad de quienes nos sentimos atrapados por la aventura, el halo romántico y el toque de locura noble y útil consustancial al reporterismo que es, a su vez, osadía, rigor, pasión, irreverencia y compromiso. Como resultado de ello, uno va atesorando, como decía, relatos para una nueva oportunidad… En mi caso, prácticamente salí de Nicaragua hacia Angola, para Cuito Cuanavale.

Así, a la vuelta de tantos años, con el veredicto garciamarquiano de «Vivir para contarla», puedo decir que si existe un aprendizaje dramático es el de la guerra; desde esa percepción las historias de este tipo contadas hasta ese momento parecen insignificantes ante lo vivido.

Desde el primer día lo supe: los auténticos héroes son quienes ponen la sangre, la vida y/o lo pierden todo, los desplazados, el pueblo, la gente humilde, muy humilde, los bravos combatientes y oficiales en la primera línea de fuego. Con ellos se adquiere un compromiso raigal y por respeto elemental uno asume el compromiso moral de contar sus historias para que no queden en el pasado enterradas como sus muertos.

Estas líneas tienen la densidad, la temperatura de la violencia y la ternura del amor y el odio, de la valentía y el miedo, sin afeites, con las palabras llanas y duras de diálogos en situaciones como las relatadas; asimismo, están añejadas por el tiempo, por las nostalgias y ese revivir circunstancias muchas veces latentes en una remota neurona que, con el pasar de los años, de repente te asaltan, quitan el sueño o se callan por mandato de la confidencialidad, y para no preocupar más de lo debido a los seres queridos cuando la situación lo exige.

Dichos relatos son en esencia lo vivido, contado de primera mano, sazonado con la mística y la fabulación propias de las epopeyas, muchas veces con lo inverosímil, sobre todo, para quienes la guerra es un mero referente de segunda mano, libresco o cinematográfico. En ella todo puede suceder, estoy convencido.

Por demás, estas páginas están inspiradas en hechos y personajes reales, pero en una versión libre, en ocasiones propia de las historias tejidas desde el periodismo narrativo, de la mano de la crónica y sus licencias.

En razón del tiempo y del devenir histórico, hay nombres de personas y lugares cambiados. Hay personajes y situaciones nacidos en el camino inevitable de la ficción, pero anclados en la terca e incuestionable realidad de donde surgieron; unos nos acompañan a lo largo de los relatos investidos del simbolismo guerrero del pueblo nicaragüense; otros, verdaderos, van a su aire por sitios y situaciones tal vez nunca afrontados.

A primer golpe de vista las historias parecen iguales, pero son raigalmente diferentes, aunque las locaciones, los personajes se parezcan, porque el peregrinar por la guerra deja muchas veces la sensación de ver los mismos muertos, las mismas comunidades agredidas y mártires, el mismo sufrimiento en los rostros, como un espejismo el cual solo el tiempo tal vez disipe.

Las narraciones son un viaje intimista por la geografía del dolor y la tragedia de las víctimas del conflicto armado. En este tropel de palabras y sentimientos está mi primera experiencia como corresponsal de guerra, acontecimiento que marcó para siempre mi vida.

Este es mi homenaje modesto, emocionado, al pueblo de Nicaragua; a mis colegas y compatriotas colaboradores civiles amenazados por los contras y dispuestos a tomar el fusil, dado el caso; a quienes allí murieron, y a los combatientes internacionalistas que cumplieron misión solidaria en esa tierra de volcanes, héroes y heroínas.

Guerra adentro

Al aterrizar, las aspas de los helicópterosMI-17levantan remolinos de cenizas que, al caer, semejan nieve gris y seca, una suerte de bautizo sobre quienes bajamos de las aeronaves. Los árboles heridos narran la barbarie con sus ramas mutiladas y los troncos con decenas de impactos de balas. Algunos perros se aventuran a buscar a sus amos entre el amasijo de despojos, pero ni siquiera ladran. Las aves de rapiña sobrevuelan en espera del momento oportuno para el festín. Hacia el centro quedan algunas edificaciones en pie, donde puertas y ventanas se mueven bajo el imperio de sus viejos herrajes, emitiendo chirridos con voz de lamento cuando el viento frío y lúgubre baja a ratos de los cerros.

Una vez apagados los motores de las máquinas voladoras, reina un silencio saturado de odio y venganza. Estamos en un punto remoto del norte de Nicaragua. Su nombre no importa, solo mera referencia informativa, porque todo cuanto toca la guerra lo deja igual.

Hace apenas veinticuatro horas, la localidad tomada por tropas del Ejército Popular Sandinista (EPS) deviene centro de las acciones de cerco y aniquilamiento de las fuerzas enemigas responsables del ataque al caserío. Así lo habían anunciado en Managua, antes de partir, los oficiales del departamento de Relaciones Públicas de la institución castrense.

En un galpón medio en ruinas se ha improvisado el puesto de mando del Batallón Ligero de Infantería (BLI). Allí, un oficial, presentado como jefe de Operaciones, brinda una panorámica de las acciones militares a los corresponsales extranjeros y locales recién llegados. Da la impresión de estar frente a un paredón de fusilamiento ante cientos de flashes de los fotorreporteros, de las luces desplegadas por las lámparas adosadas a las cámaras de televisión y las decenas de preguntas de los periodistas sedientos de información. Mientras habla, el sudor corre por debajo de la gorra bañándole el rostro que de manera infructuosa trata de secarlo con un pañuelo verde olivo. El resto del cuerpo es también una catarata y en minutos le deshace la tiesura del uniforme camuflado de estreno. Se conduce con corrección, contesta con parquedad y habla con soltura el inglés al responderles a los gringos. Casi seguro debe haber venido de Managua poco antes. Si hubiera estado aquí desde hace mucho tiempo, no estuviera tan desempercudido, lustroso ni cuidadosamente afeitado.

El militar tal vez prefiera enfrentarse a mil emboscadas a permanecer frente a la turba escandalosa hablante de español e inglés, como idiomas de trabajo, en esta improvisada babel donde cohabitan yanquis, latinos, europeos, rusos, chinos, japoneses, árabes e israelíes y hasta un corresponsal de un diario de Nueva Zelandia. No hay nada más parecido a una ensalada humana con sus lenguas y costumbres...

De repente, el capitán que ha seguido atento el desarrollo del juego de ping pong de preguntas y respuesta, da por concluida la conferencia de prensa. Al terminar la tercera ronda, toma las riendas y expresa con amabilidad y firmeza:

—Amigos de la prensa, terminemos aquí, pues. El tiempo apremia y ustedes deben ver otras cosas interesantes.

El jefe invita entonces a entrevistar a las familias víctimas del ataque. Autoriza también a caminar solo por el perímetro del pueblo, pues desconocer la advertencia conlleva el peligro de caer en un campo minado o ser blanco para un francotirador. Sin demeritar la realidad, aquí también funciona muy bien el miedo como medio de control de los periodistas.

En silencio recorremos el caserío. Solo se escucha el incesante gatilleo de los obturadores de las cámaras fotográficas en busca de las instantáneas testimoniales. Las víctimas nos miran con aprensión. Para ellos somos bichos raros y se enclaustran en su dolor: una madre esconde el rostro de sus hijos entre los pliegues de la falda; una viejecita mira fijamente al cielo como quien no quiere volver a aterri- zar en el verdadero escenario donde está parada; un hombre semeja una estatua fundida en plomo, lo barniza el brillo grasiento y gris del miedo sobre la piel, es la estampa de quien lleva la carga suprema de no haber podido hacer nada por los suyos que ya no podrán volver.

La atención de todos se centra sobre el anciano enjuto, tocado con sombrero alón calado hasta los mismísimos ojos. Anda descalzo y el calzón le cuelga de las verijas; en una mano esgrime un mohoso revólver y en la otra enarbola la foto en sepia de Sandino, a la vez que repite lastimero: «¡Ordene mi general!» Recuerda un disco desfasado que por momentos se detiene y, poseído por alguna fuerza sobrenatural, se reconecta y vuelve a empezar.

Pero el impacto mayor para la veintena de periodistas es el convoy de asnos cargados con los cuerpos sin vida de campesinos y contras en espera de ser descargados en sendas fosas comunes cavadas con apremio antes de la lluvia del atardecer, como suele ocurrir por estas serranías del diablo.

Las cámaras corren hacia el arria de jumentos ahora detenida. Un vértigo de luces y flashes se abalanza sobre el inusual y grotesco funeral. Los animales posan indiferentes ante estos hombres y mujeres quienes, desde las más inimaginables posturas, buscan dejar la constancia imperecedera más singular de la muerte. Los difuntos van de a cuatro y de a cinco atravesados sobre los lomos de las bestias. Se me antojan macabros racimos de plátanos: cabezas, brazos y piernas cuelgan en precario equilibro. Yacen con sus uniformes, a medio vestir o desnudos, mutilados… Como mordeduras rabiosas, exhiben las heridas devenidas pasaporte al otro mundo. Las cabezas apuntan a la tierra hacia donde irán a parar sin dar preferencia a bando alguno. En los rostros: ojos fijos y desmesuradamente abiertos, bocas con la certidumbre del horror dibujada. La llovizna del amanecer ha lavado los cuerpos y de ellos aún se desprende una mezcla de agua y sangre coagulada, bebida con avidez de vampiro por la tierra. Por momentos, los asnos se estremecen y los muertos parecen cobrar un sobrecogedor aliento de vida.

Andamos envueltos en una nube maloliente. Son los vapores de la muerte emanados de los bloques de adobe y maderas quemadas, de la ceniza, la basura, los animales y personas en proceso ya de descomposición bajo los escombros para una tétrica puesta en escena, esperándonos para brindar testimonio. Es ese un hedor inolvidable, abrazador, pegado a la nariz, a la ropa limpia o de estreno hasta convertirse con el tiempo en un punto remoto en la memoria olfativa, dispuesto a saltar al más insignificante de los olores y situaciones para disparar la alarma y revolver los recuerdos.

Por eso, algunos de mis colegas se vuelven a un costado y vomitan; otros ni llegan a voltearse, lo lanzan como ofrenda indigna sobre los escombros humanos y materiales que le han provocado el espasmo. Lo hacen estruendosamente, como si expulsaran el horror acumulado en apenas unos minutos de vivencia compartida. En cuestión de segundos es una suerte de epidemia entre los nuevos en estas lides, mientras los más veteranos muestran indiferencia y son burlones, aunque llevan el deseo cosquilleándoles por dentro. Recuerdo también la vez que pagué la novatada y estuve a punto de soltar el café claro y la tortilla con cuajada ingeridos al amanecer, antes de salir, en el aeropuerto de Managua.

De pronto, un viento proveniente de los cerros cercanos entra en forma de remolino por la única calle del caserío levantando hojas secas y verdes de los árboles, ceniza y polvo rojizo arrancados a la piel de la tierra y como en La Hojarasca, de García Márquez, «todo lo contaminaba de su revuelto olor multitudinario, olor de secreción a flor de piel y de recóndita muerte…».

Al pasar el torbellino por la improvisada plaza, guardamos un silencio lúgubre, místico, sobrecogedor, roto cuando una mujer entra en trance y grita:

—¡Ahí van las almas de los muertos!

La conmoción lleva a algunos de mis colegas a desistir de participar en el operativo dispuesto para el amanecer. Tienen a mano la excusa profesional de poseer material informativo suficiente para retornar a Managua de inmediato. El grupo no quiere estar ni un minuto más, pues el mal tiempo cancelaría las posibilidades de vuelo para los helicópteros. Es la una de la tarde, los primeros nubarrones dan la señal de alarma.

Aunque ir a las zonas de combate en un viaje organizado por el Ejército Popular Sandinista casi deviene seguro de vida, reportar la guerra desde la capital resulta más fácil, comentan algunos dispuestos ya para el regreso inmediato. Para ellos la fórmula resulta bien sencilla y menos arriesgada: disponer de los partes castrenses, entrevistar a miembros de la cúpula militar, del gobierno, de la dirección del Frente Sandinista, de la oposición y agregarle el aderezo de la especulación.

Ocasiones como estas se convierten en notas de color para llevarlas a reportajes desde el frente con la intención de reforzar la credibilidad del medio donde lo publica y la valentía del reportero. Sin embargo, un grupo ubica con regularidad sus «combates» en las tertulias del Chaguite, el de la carretera a Masaya o en el mirador Tiscapa, entre unos buenos «palos» de Flor de caña y carnitas. En esos lugares las bajas son cada día decenas de botellas de ron y de nevadas cervezas Toña o Victoria, el mejor disuasivo del calor en Managua. Otros prefieren incursionar en la laguna de Xiloá, la paradisíaca playa de Montelimar, las isletas de Granada o pescar en las aguas del Pacífico, en San Juan del Sur. Los más sinceros declaran sin ambages: «¡Lo mío empieza si los marines se lanzan!»

Los corresponsales yanquis hacen lo mismo con whisky y desde los refrigerados bares del elegante Intercontinental con su figura de pirámide invicta del terremoto de 1972. Ese hotel lo convirtieron en su cuartel general las cadenas de televisión estadounidenses, desembarcadas en Nicaragua con antelación suficiente, pues no estaban dispuestas a pagar el precio de la invasión a Granada. En esa ocasión su gobierno no dejó a su «gran prensa» reportar la agresión. Los jardines de la lujosa instalación se han convertido en un paisaje de ciencia ficción gracias a las gigantescas antenas parabólicas desplegadas por la CBS, ABC, NBC y CNN. Sus «reporteros estrellas» constituían la prioridad informativa para el gobierno; si uno se quejaba, los sandinistas apelaban a la táctica del brazo pasado por el hombro y decían con un dejo de cariñosa confidencialidad: «Compa, debemos tener informado al pueblo de los Estados Unidos y así impedir una agresión, para recordarle: ¡Aquí puede dársele un nuevo Vietnam!»

Al grupo de periodistas latinoamericanos, con bolsillos muchísimo menos abultados al de los colegas yanquis y europeos, nos caracteriza la constancia y el riesgo, ser más objetivos y solidarios, así nos lo reconocían los funcionarios de la cancillería enfundados en sus guayaberas de hilo blanco impoluto y los oficiales de Relaciones Públicas del Ejército Popular Sandinista. La prueba estaba en los trabajos publicados. Ellos nos los pedían con insistencia para presentarlos a los jefes sirviéndoles de constancia de su gestión.

La comunidad de la prensa extranjera llegó a tener poco más de cien corresponsales permanentes; pero entre estos y los eventuales hubo en momentos de clímax unos trescientos, una acuarela de actitudes humanas y políticas. Uno de ellos, borracho, rodó escaleras abajo durante una fiesta; se fracturó brazo, pierna, costillas. Al retornar a su país con tantas magulladuras, declaró a los medios haber caído en una emboscada en las montañas y lo hicieron de inmediato héroe. Al conocerse la entrevista en Managua, lo bautizamos «Comandante Flor de Caña».

Ahora este remoto punto de la geografía nicaragüense nos ha sacado de la rutina. Días atrás andábamos en el corre-corre del maratónico juicio seguido a Eugene Hasenfus, el piloto norteamericano capturado por los sandinistas tras derribar su avión cargado con pertrechos militares para los contras. Los del Ejército tuvieron un excelente sentido del espectáculo tras capturarlo. Según supimos, retuvieron al mercenario y prepararon el show para la prensa. Esa vez, también nos llevaron hacia un punto de la selva donde sacaron al grandulón rubio yanqui amarrado y escoltado por dos pequeños e indiados cachorros de Sandino. La imagen nos recordó un hecho parecido durante la guerra de Vietnam, instantánea que recorrió el planeta entonces.

Por eso, al sonar nuestros teléfonos en la madrugada para informar de una «noticia importante de última hora», tal como indicó la cortés voz de la oficina de Relaciones Públicas del Ejército, pensamos en un Hasenfus II, pero no fue así.

La visita termina. Los dos helicópteros encienden los motores; mientras se van calentando, los periodistas corren para abordarlos. Me despido de ellos desde lejos moviendo uno de mis brazos. Algunos retornan y me abrazan, por si acaso… No falta el fraterno «¡Cuidáte vos!» con cierto dejo luctuoso, y el «¡No se apendeje!», burlón. Lo importante es la cosecha de aprecio.

En minutos, las naves despegan envueltas en el torbellino de cenizas y polvo levantado por las aspas. Quienes quedamos en tierra sufrimos de ceguera temporal y solo volvemos a ver las naves convertidas ya en pequeños puntos desafiando las cúspides de las montañas azules en el horizonte.

Dos helicópteros están aún en tierra ocupados por combatientes apertrechados como quienes van a librar la batalla del siglo. Alguien me dice a la espalda una sentencia militar: «¡El dueño de los cerros se ahorra los muertos!» Días después comprobaría su certeza de manera dramática.

Conmigo se queda un fotógrafo francés, free lance, recién llegado a Nicaragua; según información circulada por el gremio apenas puso un pie en Managua. Se llama Pierre. Al primer golpe de vista es la misma estampa de Asterix el Galo. Exhibe un copioso bigote y cuatro largos mechones de pelo, entre rubios y canosos, perfectamente alisados con los cuales intenta tapar la calva y terminan en dos simpáticas trencillas muy llamativas al gusto machista y militar reinante en la tropa tan poco acostumbrada a este tipo de personaje. Anda con tres cámaras colgadas al cuello, donde lleva amarrada una pañoleta roja con arabescos blancos destinada a cubrir su casi despoblada cabeza en algún momento. Va vestido con una pantaloneta cortada a media pierna y chaleco profesional atestado con lentes, rollos y quién sabe cuántas cosas más. Suda copiosamente, al punto de exprimir con frecuencia la toallita auxiliadora.

Un oficial viene a nuestro encuentro. Escruta al francés con mirada de microscopio y le espeta con demoledora ironía:

—¿Y vos vení hacer turismo?

El galo despliega una mueca y contesta:

—Usted a lo suyo, yo hago lo mío…

Respira profundo. Vuelve a la carga con un comentario visceral con las erres bien arrastradas de su español afrancesado:

—Si me fueran a dar grados militares por participación en guerras, yo fuera su jefe, y por eso dicho por usted, por lo menos, lo hubiera mandado a limpiar letrinas, compagnon.

Para no dejar dudas, le echa en cara su currículo bélico a lo largo de la guerra del Sinaí, el Líbano y Vietnam. Al terminar, media compañía ha escuchado la disertación como niños atentos a un cuento de aventuras.

Por separado, el fotorreportero y yo habíamos obtenido información sobre la preparación de una acción de envergadura hacia la zona norte limítrofe con Honduras por la inhóspita región del río Amaka. Para participar debíamos estar en el teatro de operaciones militares, pues las tropas del Frente Norte se moverían en función de ello. De ahí la insistencia con la jefatura de Relaciones Públicas por estar en cualquier punto del escenario de las probables acciones combativas. Este inesperado viaje nos venía como anillo al dedo.

Cuando un periodista cubre un conflicto bélico no puede quedarse en la retaguardia, necesita penetrarlo hasta el borde delantero para conocerlo en profundidad; en otras palabras, vivir, sentir y sufrir la guerra. Es, tal vez, la mejor manera de llegar a las esencias de lo que nunca debió suceder, de conocer y compartir, en alguna medida, con los héroes y las víctimas el pan duro y amargo de la barbarie. Lo demás resulta falso, hipócrita.

Pierre y yo somos designados a una de las unidades combativas. Un oficial de apenas veintitantos años se presenta cuadrándose ante nosotros:

—¡Teniente Blandón, jefe de compañía! —Con solemnidad hace una pregunta devenida definición de principios—: ¿Desean usar nuestro uniforme o permanecer así?

Pierre opta por la imparcialidad al seguir con su ropa de civil. A la espalda, en su chaleco, aparece inscripto: «Prensa ¡No dispare!», con el signo de la Cruz Roja. Recordé en ese instante a la monja que aconsejó durante una manifestación en San Salvador no usar esa indumentaria, pues convertía a los periodistas en blanco identificable para los militares y los escuadrones de la muerte. Entonces ella dijo con seguridad estremecedora: «¡Eso Dios no me lo dijo, lo he visto con mis propios ojos!»