18,99 €

Mehr erfahren.

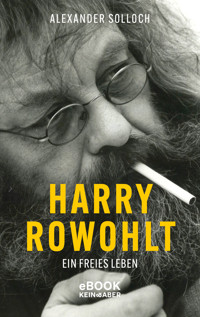

- Herausgeber: Kein & Aber

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Er wird werden, was er ist«, stand in seinem Abschlusszeugnis. Und es stimmte! Harry Rowohlt wurde all das, was er schon immer war und sein wollte: ein irre komischer Sprachartist und ein virtuoser Meister der Abschweifung, ein genialer Übersetzer von Unübersetzbarem und Vorleser mit den tausend Stimmen, zudem als Krönung »Penner Harry« in der Lindenstraße. Kurz vor seinem Tod sagte er: »Ich hatte ein glückliches Leben!« Tatsächlich aber verlief dieses Leben ganz anders als vorgesehen, weil er nicht werden wollte, was er werden sollte – Nachfolger des Vaters als Verleger –, versuchte er jahrelang verzweifelt, dem Rowohlt-Verlag zu entkommen.

Wie Harry Rowohlt es schaffte, zu einer Art Seelenverbindung mit Pu dem Bären zu finden – »Wir sind beide dumm, kommen aber sehr gut zurecht« –, davon erzählt diese Biografie. Sie beruht auf unzähligen Gesprächen mit seiner Witwe und vielen Weggefährten sowie auf einer gründlichen Auswertung seines gewaltigen Nachlasses und fördert manche Überraschung zutage: Denn Harry Rowohlt hat zwar gern und viel von sich erzählt – aber nicht unbedingt zuverlässig. Das wird hier nachgeholt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 422

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Inhalt

» Über den Autor

» Über das Buch

» Buch lesen

» Impressum

» Weitere eBooks von Kein & Aber

www.keinundaber.ch

Über den Autor

Alexander Solloch, geboren 1978, aufgewachsen am Niederrhein, studierte Geschichte und Französisch in Leipzig und Aix-en-Provence. Er arbeitete als freier Autor und Hörfunkmoderator. Seit 2014 ist er Literaturredakteur beim NDR. Alexander Solloch lebt in Hannover.

Über das Buch

Harry Rowohlt, der große Übersetzer, Vorlesekünstler und Kolumnist, der Briefsteller, Schauspieler und Sprachartist, war ein Mensch, der mit Worten, Geschichten, kultivierter Knurrigkeit und einem großen Herzen die Welt bereicherte – und es nochimmer tut. Basierend auf seinem reichen Nachlass und den Erinnerungen seiner Weggefährtinnen und Weggefährten, lässt uns der Journalist Alexander Solloch in dieser Biografie teilhaben am schillernden Leben eines Künstlers, aber auch an dessen Irrwegen und Selbstzweifeln, an seinem mühsamen Streben nach Freiheit und dem Ausbruch aus dem Korsett der Erwartungen. Viele noch unbekannte Geschichten und Kuriositäten aus den Tiefen der Rowohlt-Familie kommen ans Tageslicht: Denn Harry hat zwar gern und viel über sich und sein Leben gesprochen – aber nicht unbedingt zuverlässig. Das wird hier nachgeholt.

Für Marlene und Jonathan

INHALT

Prolog

1. Schwer erziehbare Eltern

2. Der Briefsteller

3. Liebe und Freundschaft

4. Straflager und Klapsmühle

5. Der Unübersetzer

6. Auf der Bühne

Epilog

Anmerkungen

Werkverzeichnis

Personenverzeichnis

Bildteil

Ein gutes Buch braucht keine Handlung. Wer Action will, soll zum Catchen gehen.

Harry Rowohlt

Prolog

Zur vertraulichen Ankündigung, ich wolle versuchen, ein Buch über das Leben von Harry Rowohlt zu schreiben, sagte mir ein Schriftsteller spontan: »Was, eine Biografie? Aber der saß doch nur am Schreibtisch und hat gesoffen! Was gibts denn da zu erzählen?« Bestimmt hat dieser Dichter recht; seinerseits unternimmt er mindestens anderthalb Weltreisen jährlich, an denen sein Biograf dermaleinst noch viel Freude haben wird. Vielleicht aber hat er sich auch geringfügig geirrt. Wir werden sehen.

Jeder, der zwischen 1980 und 2015 wenigstens ein paar Jahre in Hamburg gelebt hat, antwortet auf die Frage, was an dieser Stadt so interessant und besonders sei, auffallend gleich – jedenfalls dann, wenn endlich die Punkte eins bis drei mit jeweils individuell unterschiedlich verklärten Erinnerungen an die Kiez-Kneipenkultur, die umwerfende Schönheit der Köhlbrandbrücke »und überhaupt der Hafen, meine Güte, der Hafen« brav abgearbeitet sind. Viertens heißt es jeweils mit endlich passender Lakonie: »Harry Rowohlt dienstags und freitags auf dem Isemarkt.« Man sah ihn, und man freute sich. Rauchte man, so konnte man darauf hoffen, im Vorbeigehen ein paar lobende Worte für dieses angemessene Verhalten von ihm spendiert zu bekommen. Ansonsten holte er sich bei »Fisch Schloh« seine Feinkost und ging wieder nach Hause in die Eppendorfer Landstraße. Er war ja nach eigenen Angaben ein Stubenhocker. Aber er brauchte die Menschen, er wollte ihnen zuhören, sie ein bisschen beobachten, und überhaupt – mal sehen, ob er nicht mit einer kleinen Geschichte heimkehren würde, die er Ulla oder Nikolaus oder Schulzi würde weitererzählen können, oder auch nur mit einer Idee für ein Brief-Postskriptum: »Eben beim Zigarettenholen ist mir eine bildhübsche Formulierung eingefallen, die ich im Laufe des Tages an meiner Freundin Anna ausprobieren werde: ›Das Wesen der Lyrik wird sich dir nie erschließen; da bist du teilbestuhlt.‹« Wenn es etwas zu erzählen, etwas zu formulieren gab, ging es ihm gut. Harry Rowohlt hat sich sein Leben so eingerichtet, dass es ihm meistens gut ging.

Ein glückliches Leben am Schreibtisch mit Alkohol und zweimal wöchentlich Ausgang zum Isemarkt – darüber ein Buch?

Darüber ein Buch.

Denn zu erzählen ist doch die Geschichte eines Menschen, der das geschafft hat, wonach wir alle streben: Harry Rowohlt hat einen Weg gefunden, frei zu sein und das zu tun, was er tun wollte. Als überzeugter »Unübersetzer« hat er auch da noch Worte gefunden, wo andere sicherheitshalber schweigen. Sein Leben war wohl nicht so lang, wie es hätte sein sollen, um unser Verlangen nach von ihm zugespitzten Geschichten, von ihm übersetzten Romanen, von ihm vollgequatschten Hörbüchern restlos zu stillen. Aber es war ein schönes Leben, so schön, dass er auf die Frage nach Gemeinsamkeiten mit Pu dem Bären antwortete: »Wir sind beide dumm, kommen aber sehr gut zurecht.« Wenn das nun schon mal einer schafft, dann will doch davon erzählt werden!

Sowieso war die Suche nach dem guten Leben – zum Glück für den Biografen und fürs Lesepublikum – zwischendurch peinvoll und beinahe selbstzerstörerisch. Er musste ja zunächst die »Festungshaft« im Rowohlt Verlag abwenden, die Zukunftsängste des selbst ernannten »Totalversagers« überwinden und in der »Klapse« zu einer Art »sich selbst« finden. Und dann die Sache mit dem Alkohol … Jedoch: Tatsächlich hat er am Schreibtisch immer nur Tee getrunken.

Da gibts ja also doch ein bisschen was zu erzählen auf den nachfolgenden Seiten; übrigens nicht streng chronologisch, sondern eher thematisch, dabei immer wieder auch auf die vom Protagonisten so geschätzte rhetorische Figur der Abschweifung zurückgreifend. Kein lückenloser Lebenslauf will und kann dies sein, sondern – wie jede Biografie – allenfalls eine skizzenhafte Annäherung. Vieles an dieser Geschichte beruht auf den Erinnerungen seiner Weggefährten, allen voran seiner Ehefrau Ulla Rowohlt. Sie hat mir sämtliche Zugänge zu Harrys Leben geöffnet, Kontakte zu alten Freunden angebahnt, mir vertrauensvoll 15 Leitz-Ordner voller Briefe überlassen, sich selbst nochmals tiefe Erinnerungsarbeit abverlangt und dabei auf die Episoden keine Schminke gekleistert, die geschminkt vielleicht etwas hübscher aussähen – und: Sie hat mich mit robuster Liebenswürdigkeit angespornt, nicht schlappzumachen. Wäre ja schön, wenn das Buch noch zu ihren Lebzeiten erschiene. Et voilà.

Sehr dankbar für ihre Gedanken und Erinnerungen bin ich außerdem Philip Ardagh, Heiko Arntz, Thomas Bodmer, Charlotte Drews-Bernstein (†), Werner J. Egli, Irene Fischer, Ulrich Greiner und Irmgard Leinen-Greiner, Gregor Gysi, Corinna Hauswedell, Peter Haag, Gerd und Tini Haffmans, Nikolaus Heidelbach, Gerhard Henschel, Ruth Keen (doppelt und dreifach), Bernhard Klingmüller, Neio und Werner Krämer, Helmut Mennicken, Anna Mikula, Ernestine von Salomon, Anna Marianne Schatz, Katja Scholtz, Frank Schulz, Ralf Sotscheck, Andy Stanton, Gerd und Renate Stroucken, Matthias Wegner (†) und Christian Weisenborn. All diese wundervollen Menschen haben mir nicht nur tiefe Einblicke in den Harry-Kosmos geschenkt, sondern mir auch die Türen zu ihren eigenen Lebensläufen geöffnet. Dabei ist mir klar geworden: Im Grunde verdient es jeder Mensch (zzgl. seine Verwandten und Bekannten), mit einer Biografie gewürdigt zu werden. Es ist kein unaufregendes Leben denkbar.

Zu Dank verpflichtet bin ich außerdem dem Übersetzer Ulrich Blumenbach für seine herzliche Bereitschaft, sich auf ein gemeinsames Nachdenken über Harrys Handwerk einzulassen, Isabel Bogdan für einen entscheidenden Stupser genau zur richtigen Zeit, ferner der Redaktion der Zeitschrift konkret für die nette und umstandslose Hilfe beim Aufspüren alter Harry-Texte und schließlich unbedingt dem erstklassigen Lindenstraßen-Experten Felix Keil, der mir an einem schönen Spätsommertag in Hannover-Linden kenntnisreich und geduldig das Wesen dieser Serie näherbrachte und mir in den folgenden Wochen auch eilige mitternächtliche Fragen (»Kannst Du mir mal eben sagen, wer das ist, der da in Folge 1443 am Tresen neben Harry sitzt?«) schnell und zuverlässig beantwortete.

Was nun wiederum Harry selbst von sich erzählte in seinen Kolumnen, seinen Bühnenauftritten und vor allem in seinem mit Ralf Sotscheck zusammengestellten Erinnerungsbuch In Schlucken-zwei-Spechte aus dem Jahr 2002, kann man amüsiert zur Kenntnis nehmen; diese Geschichten sollten aber jeweils interpretiert und keinesfalls von vornherein für bare Münze genommen werden, wie es leider der Germanist Tomasz Małyszek in seinem Buch Harry Rowohlt. Ein gut übersetztes Leben tut. Im Zweifel bedeutete Harry die Treffsicherheit einer Pointe mehr als etwa historische Genauigkeit. So habe ich im Laufe der vierjährigen Spurensuche gelernt, mich an so gut wie jeder Geschichte von Harry zu freuen, aber so gut wie keiner zu glauben.

Um den Standort des Biografen kenntlich zu machen, sei gesagt, dass es sich hierbei um einen zutiefst distanziert-journalistischen Standort handelt, an dem der kühle Wind der Objektivität weht. Vielleicht würde ich, wenns zum Schwur käme, nicht mit größter Verve bestreiten, dass mir dieser Mann (aus der Ferne betrachtet) und sein Werk (aus der Nähe betrachtet) recht sympathisch sind. Aber ansonsten: zutiefst distanziert-journalistisch-objektiv. Ich gehörte nicht zum Freundes- oder Bekanntenkreis von Harry Rowohlt. Im August 2008 hatte ich mich für ein längeres Radiointerview mit ihm getroffen. Zwar machte er auch hier so gut wie keine sachdienlichen Angaben zur Person, aber er erzählte sehr viele lustige Geschichten, wie zum Beispiel diese: »Wenn ich bei einem Film etwas so richtig mies finde, denke ich immer: Genauso hätte ich das auch gemacht! Nein, zum Filmemachen bin ich nicht berufen. Ich kann ja nicht mal Leuten im Auto sagen, wie sie fahren müssen, weil ich einfach nicht stark genug bin, anderen Menschen meinen Willen aufzuzwingen. Das habe ich mal zu Denis Scheck gesagt, der mit seinem Jaguar versucht hat, mich in Köln zu meinem Hotel zu fahren, und er antwortete: ›So ’ne blöde Erklärung dafür, dass man blöd ist, habe ich noch nie gehört.‹« Ja, es war ein schöner Sommertag, der schon so erfreulich begonnen hatte: Harry Rowohlt, den sonst fast nie etwas aus der Fassung brachte, platzte beinahe vor Stolz, als er mir zur Begrüßung eine Postkarte zeigte, die ihm gerade durch den Briefschlitz »auf die Auslegware« geflattert war, darauf: liebenswürdige, anerkennende Worte des Sprachkünstlers Ror Wolf. Selten sieht man jemanden glücklicher, als Harry Rowohlt es an diesem Vormittag gewesen ist. Und noch etwas fabelhaft Unerwartetes war geschehen: Die Funkhauspförtner hatten Harry Rowohlt widerspruchslos durchgewinkt – keine Selbstverständlichkeit, jedenfalls in seiner Erzählung: »Vor Jahren hatte ich dreimal kurz hintereinander im NDR zu tun. Jedes Mal sagte der Pförtner: ›Sie habe ich hier aber noch nie gesehen!‹ Und ich antwortete immer ganz kühl: ›Ich Sie aber auch noch nicht.‹« Vielleicht war ihm diese Entgegnung tatsächlich erst viel später, etwa auf dem Isemarkt, eingefallen, aber die Güte einer Geschichte hängt ja nicht von ihrem Wahrheitsgehalt ab. »Und als es beim WDR eine Riesenfete zum zwanzigsten Geburtstag der Lindenstraße gab«, fuhr Harry Rowohlt in dieser Radiosendung fort, »war da auch so ein Pförtner, der mich nicht hineinlassen wollte und mich fragte: ›Was machen Sie hier?!‹ Und ich sagte ungeheuer würdevoll: ›Ich spiele seit zwölf Jahren in der Lindenstraße einen Nichtsesshaften, SIEPENNER!!!‹ Das tat gut.«

Die Beiträge des Interviewers bestanden im Wesentlichen aus Lachen und Schnaufen. Das scheint Harry Rowohlt ganz gut gefallen zu haben, sodass er mich in den darauffolgenden Monaten noch hin und wieder anrief oder mir einen kleinen Brief schrieb, um mir irgendetwas zu erzählen, von dem er annehmen durfte, dass es mich wieder zum Lachen und Schnaufen bringen würde. Aber mehr war da nicht, ich schwöre!

Nun ist es so, dass sehr viele Menschen Harry Rowohlt gekannt, gemocht oder gar geliebt haben, weitaus mehr, als hier zu Wort kommen können. Sie alle werden hier und da etwas vermissen, Beiläufiges, Anekdotisches, vielleicht auch Entscheidendes. Zwar ist dies ein Buch voller Geschichten – aber immer noch bleibt ganz schön vieles unerzählt. Wahrscheinlich könnte man jedes Jahr eine neue Harry-Biografie schreiben, und jede wäre vollkommen anders.

Ist das nicht eine schöne Aussicht?

1. Schwer erziehbare Eltern

»Eigentlich kann ich Kinder nicht leiden. Das liegt daran, dass ich auch mal eines war, und zwar, glaub ich, das mieseste, das man sich vorstellen kann.«

Harry Rowohlt

Gut geht es dem Jungen, wenn ihn die Erwachsenen in Ruhe lassen. Wenn er mal für eine Weile allein sein darf, niemand nach ihm ruft, er nichts schlichten oder regeln muss, sondern einfach vor sich hin grübeln kann, lauter verständige Gedanken, die auszuformulieren ja immerhin auch ein bisschen Zeit erfordert. Wenn das geschieht, geht es ihm gut; es ginge ihm gut, wenn das mal geschähe.

Tatsächlich aber lassen sie ihn nicht: Kaum ein Tag vergeht, an dem sie nicht wie Verlorene um Hilfe ächzen, kaum einer, an dem nicht sein Einschreiten unbedingt erforderlich wäre. Er muss beruhigen und vermitteln – was schon umständlich genug ist – und währenddessen noch die Kleinigkeit einer Problemlösungsstrategie entwickeln. In der Zwangsgemeinschaft mit schwer erziehbaren Eltern und anderen komplett bekloppten Verwandten ist es manchmal nicht leicht, ein Kind zu sein. Immer mal wieder seufzt er, aber nur kurz, denn er weiß, als einzig einigermaßen Vernünftiger weit und breit darf er nicht zu viel Zeit mit Seufzen verschwenden.

So tapfer ist Eddie Dickens!

»Sind Ihre Übersetzungen eigentlich autobiografisch?« Auf diese offensichtlich absurde Interviewfrage des Freitag-Herausgebers Jakob Augstein antwortete Harry Rowohlt gut zwei Jahre vor seinem Tod so, wie man auf eine hintergründig ziemlich kluge Frage eben antwortet: »Natürlich.«1 Was er dann im Weiteren angab, hatte – wie so oft – eher anekdotischen als tatsächlich analytischen Wert. Die Analyse überließ er lieber anderen, den Rezensenten zum Beispiel und nun auch seinem Biografen. Aber dass er so aufgeschlossen auf Augsteins Vermutung reagierte, fällt immerhin auf: als habe da einer aus purer Lust an einer Quatschtheorie (oder tatsächlich aus tieferer Einsicht) doch ganz sacht an einem Schlüssel zum tieferen Verständnis gedreht. Vielleicht war Harry Rowohlt auch deshalb ein so guter literarischer Übersetzer, weil die Geschichten, die er aus dem Englischen ins Deutsche übertrug, gar nicht so selten gewissermaßen von ihm selbst erzählten: vom Jungen, der dem Unverstand der Erwachsenen ausgesetzt war.

Dieses Kindheitsmuster prägt zum Beispiel die Eddie-Dickens-Trilogie (in sechs Bänden) des britischen Autors Philip Ardagh und auch dessen Geschichten aus Bad Dreckskaff, in denen sich der Bürgermeister seine Stadt und Untertanen kauft, der Polizeichef ein notorischer Dieb ist und eine rachsüchtige Familie alle Enten töten will, weswegen das Amt des »Obersten Entenaufsehers« eingeführt wird. Man kann sich denken, dass alle aus dieser Gemengelage resultierenden Probleme natürlich nur von den Jüngsten im Ort, den Noch-nicht-Erwachsenen, gelöst werden können. Auch die Welt, die der Londoner Kinderbuchautor Andy Stanton rund um den widerwärtigen Missetäter Mr Gum entwirft, der immer wieder nur von einem Kind (und einem elektrischen Lebkuchen) zur Strecke gebracht wird, auch diese vollkommen abgedrehte Welt, in der Vernunft und Anstand nichts mehr zu gelten scheinen, bestätigt die zentrale Kindheitserfahrung des Übersetzers: Auf Erwachsene kann nicht unter allen Umständen gezählt werden. Vor diesem ihm sehr gut bekannten Setting durfte der große Übersetzer in seinen späten Jahren noch einmal all sein Können aufbieten; vielleicht war er hier sogar so gut wie nie.

Eine der – im eher unheilvollen Sinne – wichtigsten Personen in Eddie Dickens’ Kindheit ist seine Großtante Maud, die Gattin von Jack, der von allen »Wahnsinniger Onkel Jack« genannt wird, weshalb sie wiederum folgerichtig als die »Noch Wahnsinnigere Tante Maud« bekannt ist. Sie ist nicht nur laut, lachhaft widersprüchlich und extrem impulsiv, sondern auch in jeglicher den Umgang mit Kindern betreffender Hinsicht beklagenswert inkompetent. Dass sie fortwährend ihr ausgestopftes Wiesel nach Eddie wirft – geschenkt. Dass sie ihn aus dem Nichts fragt, ob er denn einen schönen Krieg hatte2 – kann ja mal passieren. Aber wenn sie eines Tages plötzlich ins Krokodilgehege des Königlichen Zoologischen Instituts hüpft, da das dort hausende Tier ihr, wie sie theatralisch erklärt, »ein Gefühl der Wärme vermittelte, so sehr erinnerte es mich an eine der Handtaschen meiner lieben verstorbenen Mutter …«3 – dann fragt man sich schon, ob sie den Übersetzer nicht seinerseits manchmal an seine Mutter erinnert hat.

»Du bist nur insoweit für meine Missetaten verantwortlich, als Du leider nie eine Ahnung von Kindererziehung gehabt hast«4, schrieb Harry ihr mit Mitte zwanzig, nachdem sie ihm wiederholt seinen Lebenswandel und seine verfehlten Entscheidungen vorgeworfen hatte. Maria Rowohlt, geborene Pierenkämper, war Schauspielerin, und das merkte man ihr – so die übereinstimmenden Berichte all derer, die sie erlebt haben – auch deutlich an: durchaus liebenswürdig und aufmerksam, jedoch immer merkwürdig überdreht. Alles auch nur hauchzart Dramatisierbare war bei ihr mindestens noch fünfmal dramatischer, als man es überhaupt für möglich hielt. Immer wieder erinnert sie den Kenner der Eddie-Dickens-Welt an den unerträglichen Theaterdirektor Mr Pumblesnook (»Die meisten Theaterdirektoren hießen Mr Pumblesnook, und Mr Pumblesnook bildete da keine Ausnahme«5, laut Harry einer der schönsten Sätze der Literaturgeschichte); die pathetischen Anweisungen an seine Schauspieltruppe untermalt er lautmalerisch im Original eher kläffend (»Woof! Woof!«), woraus Harry in seiner Übersetzung »DRÖHN! DRÖHN!« macht, denn so hatte er von Geburt an Theaterleute nun einmal kennengelernt: als dröhnend.

Stolz und Scham

Harry habe vieles an seiner Mutter gestört, erinnert sich Bernhard Klingmüller, sein Freund aus gemeinsamen Hamburger Kindheitstagen, »vor allem dieser überkandidelte Narzissmus und ihre Irrationalität – außerdem hasste Harry gedünsteten Chicorée«. Er selbst, sagt der emeritierte Professor für Soziologie, habe »Pieri«, wie Harrys Mutter in seiner Familie genannt wurde, hingegen immer gemocht: »Eine attraktive, nette Frau, und was sie so kochte, nicht nur Chicorée, auch Fenchel – beides gedünstet –, war mal was anderes.« Erst viel später habe er ihre »Kunst, Wärme auszustrahlen«, als »Schauspielerei und unecht« einordnen können: »Sie war schon eine tolle Person, aber ich weiß nicht, ob ich ihr Kind gewesen sein möchte.«

Harry sprach seiner Mutter »ein erstaunliches Potenzial an allem, was grässlich ist«6 zu. Und doch hing er an ihr, bis zum Schluss. Er schämte sich für sie und war zugleich in gewisser Weise stolz auf sie, vor allem auf ihre – und damit auch seine – Herkunft. Viel lieber als von der väterlichen Sippe, die ihm seinen lästigen Nachnamen vererbt hatte, erzählte er vom mütterlichen Zweig seiner Familie, aus der ihm sein Vorname und damit kein geringer Teil seiner Identität übertragen worden war.7 Hier fand Harry eine politische Aufrichtigkeit und Geradlinigkeit, auf die er sich immer gut berufen konnte.

Maria Pierenkämper wurde 1910 in Bochum geboren als Tochter von Lilli und Franz Pierenkämper. Als sie sechzehn war, starb ihr Vater im Alter von zweiundfünfzig Jahren. Dem Bochumer Volksblatt war diese traurige Nachricht der Aufmacher wert, der beinahe die ganze Titelseite einnahm, denn Franz Pierenkämper hatte zwanzig Jahre lang als Redakteur für diese Parteizeitung gearbeitet. »Dieser große, starke Mann war ein neues Opfer, das der aufreibende Beruf des sozialdemokratischen Redakteurs von uns forderte. Die wenigen Freuden und die vielen Leiden, die mit dem gewählten Lebensweg untrennbar verbunden waren, hat der Verstorbene weidlich kennengelernt«, heißt es im Nachruf.

Harry liebte es – hier sicherlich den Familiengarn seiner Großmutter Lilli und seiner Mutter aufnehmend und weiterspinnend –, die Lebensgeschichte des verehrten Großvaters noch ein bisschen spektakulärer und welthaltiger erscheinen zu lassen. Ihm zufolge war Franz Pierenkämper »Sitzredakteur« des Bochumer Volksblatts, derjenige also, der Haftstrafen absitzen musste, »wenn irgendwas erschienen war, was der Obrigkeit nicht passte«.8 Harry erweckte den Eindruck, als sei das einigermaßen regelmäßig geschehen; hier muss man wohl etwas abrunden. Im Nachruf des Bochumer Volksblatts heißt es süffisant: »Oftmals nahm sich seiner in gewohnter, liebevoller Weise der Staatsanwalt an: zahlreiche Geldstrafen und eine vierzehntägige Gefängnisstrafe während des Krieges waren der Dank der preußischen Justiz für das mannhafte Eintreten des Toten für die Sache der Arbeiterschaft.« Für einen echten Sozialisten war jeder Knastaufenthalt wie ein Orden; wir dürfen davon ausgehen, dass die Zeitung nichts verschwieg und es tatsächlich bei dieser einmaligen Haft geblieben war – reicht ja auch. Womöglich war es die Freude am mit leiser Ironie kolorierten Fachbegriff »Sitzredakteur«, die Harry dazu verleitete, ein bisschen was hinzuzudichten und diese Hinzudichtungen seiner Vorfahrinnen weiterzutragen.

Dazu gehört auch diese Legende: »Fränzken Pierenkämper war 1917 einer der führenden Köpfe im Arbeiter- und Soldatenrat von Wilna. Später war er einer der ersten Minister der jungen Sowjetmacht. Da hat er sich aber nach einer Woche wieder abgeseilt mit der Begründung: ›Sind mir zu links, die Brüder.‹ Er hat aber später die USPD mitbegründet.«9 So hat es Harry nicht nur Ralf Sotscheck in ihrem gemeinsamen Erinnerungsbuch In Schlucken-zwei-Spechte weiszumachen versucht, das man übrigens in polemischen Momenten auch mal als Sammlung sehr hübscher Münchhausiaden ansehen kann (was natürlich vollkommen übertrieben ist – polemisch eben und damit unanfechtbar). Nach Sotschecks eigener Rechnung »sind die Geschichten, die Harry da erzählt, schon zu, sagen wir mal, achtzig Prozent so passiert«; vielleicht kann man ihn noch ein bisschen herunterhandeln. Oder man sagt es, wie Harrys geliebter Deutschlehrer Horst-Jürgen Glockauer es nach der Lektüre tat: »Das ist Harry, wie er leibte und immer noch lebt! Auch die alte Geschichte mit der ›Dichtung und Wahrheit‹ bestätigt sich mal wieder; in meinem ganzen Lehrerleben habe ich versucht, meinen Schülern zu verdeutlichen, dass absolute Realitätstreue nicht gleichwertig ist mit durch Dichtung angereicherte Wahrheit«10, eine Konzilianz, die dem Biografen freilich nicht immer ganz leichtfällt. Ein wenig eiferte Harry hier seinem Lieblingsautor Flann O’Brien nach, der mit Vorliebe Geschichten über sich und seine Familie in die Welt gesetzt hatte, die die aufrichtigen Bemühungen von Biografen störten. Der Ire fand: »Die Art von Biografie, die den Schleier lüftet, die kunstvollen Fassaden niederreißt, mit deren Errichtung man ein Leben verbracht hat: Das ist grässlich.«11

Nicht nur also in In Schlucken-zwei-Spechte hat Harry diese Geschichten vom Großvater erzählt, sondern auch immer wieder aufs Neue und nahezu wortgleich in Interviews und bei öffentlichen Veranstaltungen. Weil sie so schön und pointiert formuliert waren, hat nie jemand Harrys familienbiografische Angaben in Zweifel gezogen. Jetzt ist er tot, sodass wir nur noch die Quellen fragen können. Die aber – soweit auffindbar – wissen nichts über derartige Betätigungen des Großvaters. Schon chronologisch haut Harrys Geschichte nicht hin, weil zunächst, im April 1917, die USPD gegründet wurde, ehe ein halbes Jahr später die Oktoberrevolution die Bolschewiki in Russland an die Macht brachte; erst aus einem mehrjährigen Bürgerkrieg ging Ende 1922 die »junge Sowjetmacht« hervor.

Die dürfte dann eher nach dem Geschmack seines Onkels gewesen sein, nach dem Harry benannt wurde: Marias älterer Bruder Harry Pierenkämper, früh verstorben an Schwindsucht, war Pantomime und Tänzer (auf der Webseite der Frankfurter Universitätsbibliothek sind einige ausdrucksstarke Bilder von ihm zu sehen12) und – wiederum Harry zufolge – Mitbegründer des Spartakusbundes, des Vorläufers also der Kommunistischen Partei in Deutschland. Hören wir noch einmal dem Geschichtenerzähler zu, es macht ja doch Spaß: »Man kann sich vorstellen, wie muffelig es bei denen zu Hause zuging, denn es gibt ja nichts Unversöhnlicheres als Kommunisten und linke Sozis. (…) Eines Morgens maulte der Alte seinen Sohn an: ›Ich gehe morgen auf eine Vortragsreise, und wenn ich in zehn Tagen zurück bin, und der Vorgarten ist nicht tipptopp in Ordnung, dann hast du deine Beine die längste Zeit unter meinen Tisch gestreckt.‹ Da hat sich der Sohn von niederländischen Genossen gelbe und rote Tulpenzwiebeln besorgt, den Vorgarten gejätet, die Tulpenzwiebeln gesteckt, und als die hervorschossen oder was immer die so machen, sah man wunderschön deutlich einen fein säuberlichen und gelb umrandeten Sowjetstern mit gelbem Hammer und gelber Sichel. Der Alte sagte zähneknirschend: ›Na, immerhin sieht das ordentlich aus.‹«13

Wie herrlich ist das Leben, wenn man es sich in Geschichten erzählen kann! Wenn in Krieg und Not alles andere verloren geht, sind sie der einzige Schatz, den man hat, und wie jeder Schatz wollen sie sich mehren und Zinsen tragen. Auf dem Werbezettel des Eugen Diederichs Verlags zur Neuerscheinung Der unheilige Fursey von Mervyn Wall – eine von Harrys frühen Übersetzungen – prangt als Motto: »Man sollte eine gut erzählte Geschichte nicht durch die Wahrheit verderben.« Dies sei, so heißt es, ein altes keltisches Sprichwort. Es ist aber auf jeden Fall auch die Devise, nach der die Familie Pierenkämper-Rowohlt angetreten ist. Lassen wir also an dieser Stelle erstmals die Stimme der Vernunft erklingen: Ulla Rowohlt, fast fünfzig Jahre lang Harrys Gefährtin, sagt, »diese Tulpengeschichte« sei natürlich unmöglich. »Da sieht man mal, dass Harry nie im Garten gearbeitet hat. Er wusste nicht, dass eine Tulpe einen ganzen Winter braucht, um anschließend zu blühen.« Aber so sei das eben bei den Pierenkämpers: Harrys Mutter Maria und vor allem seine Großmutter Lilli hätten immer wieder Geschichten erzählt, »die, wenn überhaupt, nur zur Hälfte wahr sind. Oder vielleicht auch mal nur zu einem Zehntel.«

Man wüsste gern genauer, um welchen wahren Kern herum all diese Geschichten aus den Wirren des Ersten Weltkriegs und den ersten Jahren der Weimarer Republik dann in der mündlichen Familienüberlieferung aufgebauscht worden sind. Jedenfalls haben sie dazu beigetragen, Harrys politische Identität zu formen. Im berühmten FAZ-Fragebogen nominierte er 1992 seinen Großvater als »Lieblingsgestalt in der Geschichte«, und auch von seinem Onkel sagte er, dass er ihn, »wäre es mir vergönnt gewesen, ihn noch zu erleben, abgöttisch geliebt hätte, nach allem, was ich von ihm gehört habe«14. Politisch nahm Harry gewissermaßen eine Mittlerrolle zwischen den beiden verehrten Vorfahren ein: Nachdem er sich als Teenager zunächst für einen Kommunisten gehalten und dann der Deutschen Friedensunion (DFU), einer linken Kleinpartei, nahegestanden hatte, trat er als junger Mann, zweifellos beeinflusst von der Strahlkraft Willy Brandts, der SPD bei, und auch wenn er ihr vor allem als Karteileiche angehörte, blieb er doch, mindestens bis zur Wiedervereinigung, ihr treuer Wähler, wohingegen er mit den Ende der Siebzigerjahre aufscheinenden Grünen nichts anzufangen wusste. »Ich habe Ullas Wahlbenachrichtigung verbrannt, weil sie irgendwelche Öko-Sonnenenergiefreaks wählen möchte, während ich natürlich sozialistisch wählen werde«, schrieb er seinem US-amerikanischen Freund Mike Perpich kurz vor der ersten Europawahl im Mai 197915, als »sozialistisch wählen« in Ermangelung an Alternativen eindeutig hieß, SPD zu wählen. Andererseits kokettierte er nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus gern mit der Selbstzuschreibung als »Kommunist«. Bernhard Klingmüller und Nikolaus Heidelbach, Weggefährten aus sehr unterschiedlichen Epochen, wunderten sich gar über gelegentliche »stalinistische« Anwandlungen bei ihm, während seine Lebensfreundin Anna Mikula kategorisch sagt: »Wir waren halt Sozis.« Er selbst antwortete auf eine entsprechende Frage des Pankerknacker-Magazins salomonisch: »Manchmal bin ich Kommunist und manchmal nur Sozi.«16

Der langjährige PDS- (bzw. Linken-) Spitzenpolitiker Gregor Gysi, mit dem Harry seit einer gemeinsamen Hörbuchaufnahme – einem Briefwechsel zwischen Karl Marx und Friedrich Engels – in herzlichem Kontakt stand, hat ihn als »immer sehr eigenständigen und ungewöhnlich denkenden Linken« wahrgenommen, als einen »kulturellen Linken«. Was heißt das? »Er mochte nicht, dass es Menschen schlecht geht, dass sie benachteiligt oder gar unterdrückt werden«, sagt Gysi. »Man konnte ihn nicht einsortieren. Er blieb immer er selbst, ließ sich nie ideologisch einspannen. ›Kommunist‹ hat er sich genannt, weil er wusste, dass dieser Begriff in der Bundesrepublik provoziert. Er wollte gern provozieren. Wenn er in der DDR aufgewachsen wäre, hätte er sich nie so bezeichnet.«

Aus sicherer Entfernung hingegen kam ihm die DDR, mindestens momentweise, wie das bessere Deutschland vor. »Wir waren auf diffuse Weise links und fühlten uns dahin gezogen«, erinnert sich Ulla. »Uns ist wirklich erst nach dem Mauerfall klar geworden, was für ein reaktionäres und grauenhaftes Regime in der DDR herrschte.« Ende der Sechziger-, Anfang der Siebzigerjahre fuhren die beiden einige Male ins andere Deutschland. Problemlos möglich wurde das durch die Bekanntschaft mit Martha Engel, einer Ost-Berliner KZ-Überlebenden, Postkartenherstellerin und guten Bekannten von Harrys Vater Ernst Rowohlt. Sie war die beste Freundin Lotte Ulbrichts, der Frau des Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht, und konnte Harry und Ulla die notwendigen Einreisepapiere besorgen. Martha Engel war für viele junge Leute eine Art Beichtigerin und Ratgeberin, manche – vielleicht zeitweise auch Harry – mochten in ihr sogar eine Ersatzmutter sehen. Als solche nahm sie jedenfalls der Geheimagent Horst Kopp wahr, Mitarbeiter des Auslands-Spionagediensts der Stasi. Er erzählt in seinem Erinnerungsbuch Der Desinformant davon, dass Martha Engel ihn gelegentlich eingeladen habe, wenn sich »interessante Leute« angesagt hätten: »Einmal meinte sie, dass morgen der Sohn eines ihrer Freunde käme, der Harry. Mit dem könne ich mich gewiss unterhalten. Der sei auch Journalist, singe und lese und könne Stimmen imitieren, ein lustiger Kauz und kluger Kopf. Und einen Bart habe der wie Marx.« Dieser junge Mann habe ihn dann tatsächlich beeindruckt, schreibt Kopp, man habe einen »vergnüglichen Abend« miteinander verbracht; der Agent hoffte auf mehr. Beim nächsten Mal nahm er den Referatsleiter Rabe mit: »Der Rauschebart hatte seine hübsche Frau im Gefolge und in der Tasche eine große Flasche Doornkaat. Dem Hochprozentigen sprachen Harry Rowohlt und Rolf Rabe kräftig zu. Ich trank aus Prinzip nicht und weil ich mit dem Wartburg gekommen war. Martha verwies auf ihr vorgerücktes Alter. Ich unterhielt mich angeregt mit Ulla, beiläufig ließ sie fallen, dass ihr Bruder bei der Luftwaffe sei. Der ziemlich angetüterte Rabe hörte nur ›Luftwaffe‹ und quakte, das sei ja sehr interessant, den solle sie mal mitbringen, damit man sich unterhalten könne. Dabei blinzelte er verschwörerisch über das Schnapsglas. Rabe wurde immer redseliger und verhedderte sich zunehmend in seinen Legenden, sodass jeder mitbekam, womit er üblicherweise beschäftigt war. Die rasch folgende Verabschiedung war merklich kühl.«17

Ulla erinnert sich interessanterweise ein bisschen anders an diesen Stasi-Anwerbeversuch, der ihrem Bericht zufolge vor allem an »Harrys Blödheit« scheiterte: »Die zwei Genossen gingen mit ihm im Wald spazieren und sagten: ›Ja, und dann können Sie uns berichten, was Sie so erleben.‹ Und Harry antwortete: ›Ich erlebe nichts, ich hab nichts zu berichten!‹ Sie versuchten immer weiter, ihn anzuwerben, nur hat er das einfach nicht begriffen.«

Wer war also zu blöd, die Stasi oder Harry? Hören wir uns doch ganz unverbindlich seinen eigenen Bericht an. Im Interview mit Jakob Augstein erzählte Harry: »Horst und Manfred sind ganz lange mit mir im Wald spazieren gegangen, weil man da nicht abgehört werden kann. Ich wusste zunächst nicht, was die von mir wollten. Als ich es dann geschnallt hatte, war ich so Feuer und Flamme, dass sie mich gleich wieder abgeschaltet haben.« Das gab es übrigens öfter, dass Harry das Versagen anderer zu seinem eigenen Versagen umdichtete: Selbstironie ist komischer als Hohn und Spott. Komik wiederum diente ihm immer dazu, Distanz zu sich selbst herzustellen.

Wenn Harry nun hier und da Sympathien für den selbst ernannten Arbeiter-und-Bauern-Staat durchblicken ließ, handelte es sich wahrscheinlich vor allem um die übliche linke Folklore jener Zeit. Auf hinreißend ironische Weise schlug er 1974 Martha Engels Einladung zu den DDR-Jubelfeierlichkeiten aus: »Reizen täte es uns schon, den 25. Geburtstag unserer kleinen Lieblingszone in angemessener Weise an Ort & Stelle zu begehen, aber (1.) sind wir keine Kommunisten; Ulla ist Linksradikale, so bedauerlich das sein mag, und ich bin Sozialdemokrat, und sowie das ruchbar wird, habe ich ein Parteiordnungsverfahren am Hals, (2.) ist Ulla in der fraglichen Zeit mitten in der Speerspitze des barbarischen US-Imperialismus im Nahen Osten, nämlich in Jerets Jisroel, (3.) bin ich in der fraglichen Zeit in Griechenland, um mir die Vorbereitungen zu den ersten freien Wahlen nach so langer Zeit anzusehen, ein Schauspiel, das ich auch Euch einmal gönnen möchte.« Ulla ergänzte am Ende des Briefs: »Das hat der Wort- und Schriftgewaltige in unserer kleinen Familie aber wieder ungeheuer schön gesagt, was bleibt da hinzuzufügen? Nur dass er mich als ›linksradikal‹ apostrophiert, ist ein dicker Hund. Er als Sozialdemokrat kann gar nicht wissen, was so etwas ist.«18

Mit politischer Theorie oder auch den Bedrängnissen praktischer Politik hat sich Harry nicht allzu intensiv beschäftigt. Er war immer ansprechbar, wenn es darum ging, Petitionen und offene Briefe gegen die Übel dieser Welt zu unterschreiben (wobei die Verfasser dieser Aufrufe dann auch damit rechnen mussten, für die sprachlichen Defizite ihrer Texte von ihm gerügt zu werden). »Davon abgesehen«, schrieb er 1992, »beschränken sich meine politischen Aktivitäten darauf, dass ich am 1. Mai mit roter Fahne vom S-Bahnhof Sternschanze zum Fischmarkt marschiere, allwo ich ziemlich viel Eiergrog gegen die Kälte trinke und reichlich Musik höre.«19 Im Gespräch mit Jakob Augstein bejahte er die Frage, ob er sich für Politik interessiere: »Aber hauptsächlich als Endverbraucher. Ich gehe begeistert wählen, dann stehe ich da schon eine halbe Stunde vor Öffnung. Das machen offenbar viele von uns. Das merkt man dann an den ersten Hochrechnungen. Die ergeben immer ca. zwölf Prozent für die Linkspartei. Und im Laufe des Tages wird diese Zahl einstellig.«

Wieder so eine Harry-Schnurre: Als ob am Wahltag schon vor Schließung der Wahllokale Hochrechnungen veröffentlicht würden! Aber immerhin: Er war – geprägt vom Vorbild des Großvaters und des Onkels – ein zwar traditionsbewusster, aber undogmatischer Linker, dem die Vergeblichkeit des Linksseins sehr bewusst ist: Nach der Morgenröte wirds, im Laufe des Tages, einstellig.

»Conclusion of the foregoing« heißt es regelmäßig am Ende längerer Einschübe in At Swim-Two-Birds (Auf Schwimmen-zwei-Vögel), dem wichtigsten Roman von Flann O’Brien, eine Formulierung, »die so blödsinnig ist, dass sie sofort einleuchtet, und deren Zauber man sich nur schwer entziehen kann«20. Harry übersetzte sie mit: »Schluss des Vorhergehenden.« Und setzte triftig hinzu: »Beginn des Nachfolgenden«. Schluss also des Vorhergehenden, Schluss der Abschweifung (ein Buch über Harry ist nicht der geeignete Ort, Abschweifungskarenz zu üben). Beginn des Nachfolgenden. Wiederbeginn der Familiengeschichte.

Immer nur Löwenzahnsalat

Von allen Großeltern war Lilli Pierenkämper die Einzige, die Harry noch kennenlernte. Sie brachte ihn früh mit dem Ruhrpott-Slang in engen Kontakt, einen der vielen Dialekte, die er später perfekt beherrschen sollte. Aus dem Umstand, dass er genetisch Halb-Bochumer sei, leitete er das Recht ab, »Leute nachzuäffen, ohne gehauen zu werden«.21 Außerdem fand er, dass er auch ein Viertel-Italiener sei, und bezeichnete seine Großmutter als »italienische Zigeunerin«. Mehr noch: »Harry behauptete immer«, erinnert sich Ulla, »seine Oma sei eine geborene Cardinale gewesen, und bestand darauf, dass Claudia Cardinale quasi eine Cousine zweiten Grades sei. Ob wahr, ob unwahr? Keiner weiß es …« – zwei Tage später findet Ulla in einem alten Ordner Lillis Todesanzeige, »da steht: geb. Carnahl. Also Pustekuchen mit Claudia Cardinale als Cousine. Harry hat sich doch immer seine Geschichten selbst neu erfunden.« Auch Lilli war seiner Erzählung zufolge »oft im Knast, abwechselnd wegen ›politisch‹ und Engelmacherei«22, jedenfalls eine offenbar überbordend temperamentvolle Frau, die ihre Umgebung fortwährend auf Trab hielt. Harry gab zwar später an, er habe sie nicht leiden können, aber immerhin ist ein Stapel sehr liebevoller und witziger, teils auch herrlich illustrierter Briefe des Enkels an seine Oma erhalten geblieben, adressiert an »Lilli Pierenkämper, die Jugendliche«, gezeichnet von »Harry Rowohlt, Rock’n’Roll-Fan, Hamburg-Fuhlsbüttel«. Viele sind leider undatiert, die Briefmarken auf den Umschlägen und damit auch die Poststempel sind abgelöst (womöglich später vom Briefmarkensammler Harry selbst). Er dürfte etwa acht gewesen sein, als er ihr eine Grußbotschaft schickte, die voll von mit Bleistift gezeichneten Wildwest- und Faschingsszenen sowie kleinen Vignetten mit Vögelchen, Herzen und Menschengesichtern war und eine aufmunternde Botschaft enthielt: »Viele Küßchen und Fröhlichkeit wünscht der kranken Oma ihr Harry«, woran bemerkenswert vor allem die korrekte Verwendung des Possessivpronomens »ihr« ist; die meisten Gleichaltrigen hätten mutmaßlich »Dein« geschrieben. Nach der Bundestagswahl 1957, die der CDU/CSU unter Kanzler Adenauer die absolute Mehrheit eingebracht hatte, reimte der Zwölfjährige: »Am 15. September war der Weltuntergang, mer leben nimmer lang, mer leben nimmer lang. Am 15. September war der Weltuntergang, die Wahl macht mich so bang, die Wahl macht mich so bang«, und erläuterte dann sein Poem: »Liebe Oma, die Wahl war ja ’n schöner Reinfall, dabei ham’ die Redakteure der ›Hamburger Blätter‹, einer SPD-Zeitschrift, noch vor kurzem einen prima Abzählvers gemacht: ›Auf der Mauer, auf der Lauer lügt der alte Adenauer. Dieses ist ein böser Wicht, wählt ihn nicht!‹ Sonst ist hier nischt los, viele Grüße und Küsse an Genossin Lilli Pierenkämper von Genossen Harry Pierenkämper? Rowohlt? So long!« Im selben Jahr zeichnete er der im Krankenhaus liegenden Großmutter eine Karikatur, auf der sich zwei Ärzte und eine Krankenschwester mit Hammer, Zange und Säge an einer betäubten Frau mit »Narkosebeule« zu schaffen machen; ein kleiner, asiatisch aussehender Mann hockt vor ihr und kitzelt mit einer Pfauenfeder ihre linke Fußsohle, »chinesischer Beruhigungstrick« steht darunter. Im Vordergrund quillt ein Abfalleimer von menschlichen Knochen über. Dazu Harrys begütigende Worte: »So stelle ich mir Deine Operation vor, im Hoffen, dass sie nicht so war, Dein Oller.« So würde er übrigens später oft auch Briefe an Ulla unterschreiben: »Dein Oller«.

Während des Zweiten Weltkriegs hatte die Witwe Pierenkämper im Longkamperbachtal, am Rande des Hunsrücks auf den Moselhöhen, eine alte Wassermühle gekauft und war dort eingezogen. Ganz zu Recht hatte sie angenommen, hier vor Bombenangriffen aus der Luft sicher zu sein. Die Mühle wurde nach dem Krieg eine beliebte Rückzugsstätte der Familie, ein Urlaubsort. Einmal schrieb Harry seiner Oma Lilli von dort aus an ihren zwischenzeitlichen Zweitwohnsitz Wiesbaden: »Zu essen gibt es leider meistens immer nur ›natürliche‹ Sachen, nämlich Löwenzahnsalat and so on.« Löwenzahn wuchs rund um die Mühle reichlich, mehr brauchte Harrys Mutter Maria als Anhängerin gesunder Rohkost nicht, um glücklich zu sein – und um ihren Sohn unglücklich zu machen. Als Lilli Pierenkämper 1961 starb, erbte Maria die Mühle, bis zu ihrem eigenen Tod im gesegneten Alter von 94 Jahren fuhr sie regelmäßig dorthin.

Maria Rowohlt, was für ein aufregender und intensiver Mensch! Immer schien es in ihr zu brodeln, immer drängten die Gefühle heftig aus ihr heraus. Ihre nahezu unleserliche Handschrift ist ein Spiegel ihrer Ungeduld, ihrer Wut, zugleich sicher auch ihrer Angst und Unsicherheit; ihre Worte wollten nur Ausdruck sein, nicht Inhalt. Längst erwachsen geworden, dies aber, wie es scheint, ohne ihre Billigung, schrieb Harry ihr einmal: »Dank für Deine beiden verwirrten Briefe, deren Reise Du durch säuberliches Schreiben der Adresse hättest beschleunigen können.«23

Aus den mit Mühe entzifferbaren Anteilen eines »Theater-Lebenslaufs«, den Maria im Alter von achtzig Jahren schrieb, geht hervor, dass ihr das Schauspielen ihrer eigenen Ansicht nach in die Wiege gelegt wurde: »Ich wurde in Bochum gegenüber vom Theater geboren.« Ihren ersten Erfolg habe sie mit zwölf Jahren gefeiert, als sie im Heimatverein ein Gedicht von Droste-Hülshoff aufgesagt habe. Der Bochumer Anzeiger habe ihr daraufhin das »Zeug zur Schauspielerin« attestiert. Saladin Schmitt, der Intendant des Bochumer Schauspielhauses, engagierte sie schon als Schülerin, für hundert Reichsmark im Monat. Bald wurde sie als »Jugendliche Sentimentale« ein Bühnenstar, sie spielte in Wien, Königsberg, Leipzig, Gera und Essen unter anderem die Helena in Shakespeares Sommernachtstraum, die Stella in Goethes gleichnamigem Trauerspiel, das Gretchen in Faust, die Maria Magdalena von Hebbel, »jeden Abend eine andere wunderbare Rolle«, wie sie sich gut fünfzig Jahre später erinnerte. Die Erfolge waren groß, der Kummer war es auch, nachdem die Nationalsozialisten an die Macht gekommen waren. Maria Pierenkämper war gerade für drei Jahre am Ostpreußischen Landestheater in Königsberg engagiert worden, da wurde es von den neuen Machthabern plötzlich geschlossen, weil der Intendant Fritz Jessner Jude war.

Die künstlerisch schönste Zeit hatte sie – nach einem Engagement am Reußischen Theater in Gera – in Berlin, wo sie 1938 zunächst an der Volksbühne engagiert wurde. Dort spielte sie gemeinsam mit Paul Wegener, einem der populärsten Schauspieler jener Jahre.* Dieser Mann half Maria Pierenkämper, einen Zugang zur dramatischen Ballade Lilofee von Manfred Hausmann und vor allem zur Titelrolle zu finden: »Ich kam auf den Proben mit der Rolle nicht zurecht«, schrieb sie rückblickend in ihrem Lebenslauf: »Wegener lud mich in sein wunderschönes Haus zu seiner liebenswerten Frau ein. Ich war geblendet von den herrlichen Kunstschätzen und der Wärme und Gemütlichkeit dieses Hauses. Er fragte mich, was sprechen Sie für einen Dialekt? Ich sagte, Platt. Dann übersetzen Sie es sich, dann kriegen Sie den Leierrhythmus weg. Das hat mir in meiner weiteren Schauspiellaufbahn sehr geholfen.«

Der Verleger

Paul Wegener war eng befreundet mit einem großen, schweren, kraftstrotzenden Mann, der auch in größter Bedrängnis noch Vitalität und Lebenslust ausstrahlte. Genialisch wirkte er und zugleich zupackend, dröhnend, witzig und charismatisch. Er konnte Unmengen essen und trinken, ohne davon irgendwie sichtbar beeinträchtigt zu werden. Zwar hatte er kein Geld, gab es aber verschwenderisch aus. Maria Pierenkämper – nach einem Zwischenspiel in Frankfurt am Main mittlerweile von Heinrich George ans Schillertheater geholt und dort viel umjubelt – lernte ihn in der Weinstube Schütze nahe des Molkenplatzes in Alt-Berlin (heute: Mitte) kennen. Ende 1940, nach nicht einmal zwei Jahren Exil in Brasilien, war er auf abenteuerlichen Wegen nach Deutschland zurückgekehrt, in die Wehrmacht eingezogen und zunächst in Griechenland, dann an der Kaukasusfront eingesetzt worden, ehe er wegen »politischer Unzuverlässigkeit« nach Berlin zurückbeordert und aus dem Heeresdienst entlassen wurde. Nun ging er bei Paul Wegener und im Weinhaus Schütze ein und aus. Wem die Nazi-Jahre nicht völlig den Verstand vernebelt hatten, wusste: Dies war einer der wichtigsten Repräsentanten, mehr noch: einer der wichtigsten Akteure der deutschen Kultur. Dies war Ernst Rowohlt.

1887 in Bremen in eine großbürgerliche Familie hineingeboren, wurde er zum frühest denkbaren Zeitpunkt das, wozu allein er sich berufen fühlte: Er wurde Verleger. Sein Vater Heinrich Rowohlt, ein Börsenmakler, hatte ihm zwar eine Lehre beim Bankhaus Plump verschafft, aber da war nichts zu wollen: Ernst interessierte sich nicht für Zahlen und Geld. (Das merken wir uns: ein junger Mann, den es nicht danach drängt, in den väterlichen Betrieb einzutreten …). Nein, er interessierte sich nur für das Lesen. Bei den wichtigsten Bremer Buchhandlungen hatte er Kredit (den der wohlhabende Vater dann ablösen musste). Oft soll er mit einem Buch in der Hand gegen Laternenpfähle gelaufen sein.24 Als er eines Tages in der Weser-Zeitung einen Artikel über den S. Fischer Verlag las, beschloss er, Verleger zu werden. Sein Vater war naturgemäß wenig beglückt, gab seinen Widerstand aber bald auf. Ernsts Mutter Anna Dorothea Rowohlt erinnerte sich ihres Jugendfreundes Anton Kippenberg, der inzwischen den Insel Verlag in Leipzig leitete. Dieser vermittelte Ernst zunächst ein Volontariat bei der Druckerei Breitkopf & Härtel und dann eins in der renommierten Münchner Buchhandlung Ackermann. Es waren die glücklichen Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Franz Hessel, später Lektor in Ernst Rowohlts Verlag, nannte die Stadt »Paradies und Hexentanzplatz«25. Sie zog Künstler an und Literaten, Bohemiens und sonstige Lebenskünstler. (Siebzig Jahre später sollte sie – zwischendurch verwüstet und künstlerisch ausgehungert – einen Bohemien namens Harry Rowohlt kennenlernen.) Ernst verbrachte seine freie Zeit in den schönsten Antiquariaten der Stadt, hier und in der Gesellschaft der Bibliophilen lernte er so viel über die Gestaltung schöner Bücher, dass er nun endlich selbst ranwollte: Er verlegte sein erstes Werk, die Lieder der Sommernächte, einen Gedichtband seines Bremer Schulfreundes Gustav C. Edzard. Mit nur zwanzig Jahren!

Das kleine Buch – Auflage: 270 Stück – verkaufte sich überhaupt nicht. Aber viel wichtiger als das, was Rowohlt da tat, war, dass er es tat. Er war jetzt Verleger und würde nie wieder aufhören, es zu sein. Was es aber bedeutete, Verleger zu sein – das definierte er völlig neu: »Ernst Rowohlt hat aus dem Handwerk eine Kunst gemacht, aus einer bürgerlichen Erwerbstätigkeit ein geistiges Abenteuer«26, schreibt sein langjähriger Lektor Paul Mayer, der für den Verleger den Spitznamen »Väterchen« in Umlauf brachte, worauf ihn nahezu alle im Verlag so nannten; sein jüngster Sohn Harry natürlich nicht – der nannte ihn nur den »Alten«.

Wir werden später noch sehen, wie erbarmungslos Harry über seinen Vater sprechen konnte, und hoffentlich auch einigermaßen verstehen, warum er das tat. An dieser Stelle kann man aber seine Behauptung, »der Alte« sei aus Unfähigkeit »fünfmal pleitegegangen« mit dem Verlag, als bewusst unterkomplex und unhistorisch zurückweisen. Vor, zwischen und nach den Weltkriegen einen Verlag zu gründen und zu leiten, in den Turbulenzen von Inflation, Weltwirtschaftskrise und Diktatur, war durchaus etwas anderes, als es in stabilen Friedenszeiten zu tun.

Nach dem fröhlich hingenommenen Fehlschlag des allerersten Buchs ging Ernst Rowohlt – über den Umweg Paris, wo er für kurze Zeit in einer Buchhandlung arbeitete – zurück nach Leipzig. Er ließ Briefbögen mit der Aufschrift »Ernst Rowohlt Verlag, Paris-Leipzig« drucken und den höchst originellen Gedichtband Katerpoesie von Paul Scheerbart. Seine Lieblingszeilen daraus:

Charakter ist nur Eigensinn, Es lebe die Zigeunerin, Ich bin mit mir zufrieden.

schmetterte er, berichtet Paul Mayer, noch Jahrzehnte später durch die Verlagsräume27. In Leipzig tat sich Rowohlt mit einem Gleichaltrigen zusammen, der im Unterschied zu ihm über gehörig Geld verfügte: Kurt Wolff wurde stiller Teilhaber des Verlags, in dem in den folgenden Jahren schön gedruckte Texte unter anderem von Max Brod, Gustav Meyrink und Franz Kafka erschienen. Von Herbert Eulenberg erwarb Rowohlt sämtliche Dramen, nachdem er festgestellt hatte, dass er ein famoser Zechkumpan war – nach ähnlichen Kriterien würde sich Harry Jahrzehnte später die Autoren aussuchen, die er übersetzen wollte; das später vom Vater formulierte Motto: »Rowohlt-Autoren trinken und rauchen«, machte er sich jedenfalls gern zu eigen.

Bald zerstritten sich die Partner, Rowohlt verkaufte Wolff seinen Verlag und wechselte, gelockt vom berühmten Verleger Samuel Fischer, nach Berlin. Als Prokurist fühlte er sich bald unterfordert; in der Kaffeehaus- bzw. Kneipen-Szene der Hauptstadt hingegen wurde er schnell eine Berühmtheit als trinkfester Koloss und »Glasfresser«, weil er seine Fähigkeit, Schnapsgläser vollständig zu vertilgen, sehr gern demonstrierte, damit »kein Atom Schnaps im Weltenraum verloren« ginge28. (Achtzig Jahre später bewies sein Letztgeborener als »Penner Harry« in Folge 507 der Fernsehserie Lindenstraße, dass Ernst Rowohlt diese Fähigkeit weitervererbt hatte.)

Den Ersten Weltkrieg, den Ernst Rowohlt überwiegend an der Westfront verbrachte, überstand er seelisch und körperlich weitgehend unversehrt. Aber das moralische und materielle Elend, das dieser Krieg verursacht hatte, brauchte Orte, an denen es zum Ausdruck kommen konnte. Den Hunger nach neuer, lebensnaher, zeitgemäßer Literatur zu stillen, trat 1919 der neue, der zweite Rowohlt Verlag mit Sitz in der Potsdamer Straße in Berlin an.

Die Bandbreite des Programms war enorm, der Verlag war kein Tendenzbetrieb, und wenn, dann mit der einzigen Tendenz: ganz nah an der Zeit, am Alltag der Menschen. Ernst Rowohlt selbst war die nationalistische Großmannssucht jener Epoche natürlich zuwider, seine Nation war, pathetisch formuliert, die Literatur und die Freundschaft zu seinen Autoren. Politisch festgelegt war er darum nicht. Hauptsache, der Autor war nicht langweilig und hatte etwas zu erzählen! Insofern hatte Rowohlt durchaus eine Haltung: »PanChaotismus« nannte er sie mit fröhlich-stolzer Selbstironie.29

Ernst Rowohlt war kein Held des antifaschistischen Widerstands. Das waren leider die allerwenigsten. Was war er denn dann? Fast fünfzig Jahre nach seinem Tod – und pünktlich zum hundertsten Geburtstag des Verlags – erschien im Mai 2008 im Nachrichtenmagazin Der Spiegel unter dem Titel Hauptmann der Propaganda eine Story, die nahelegte, Rowohlt sei, wenn schon nicht ein Nazi, so doch ein bedenkenloser Opportunist gewesen. Warum war er denn nach seiner Emigration nach Brasilien im Jahr 1939 so früh schon wieder, Ende 1940, nach Deutschland zurückgekehrt? Rowohlt begründete das später damit, dass er damals bereits »fest an den bevorstehenden Zusammenbruch des Hitler-Regimes« geglaubt habe: »Und ich wollte die letzte Phase in Deutschland erleben, um das Recht zu erwerben, sofort wieder Verleger zu sein.«30 Vielleicht aber, so mutmaßte der Spiegel, kehrte er eher deswegen zurück, weil er ganz im Gegenteil die Nazis als zukünftige Sieger sah, »mit denen es sich auf Dauer zu arrangieren galt«. An den Kriegsschauplätzen in Griechenland und im Kaukasus habe der mittlerweile dreiundfünfzigjährige Hauptmann Rowohlt für den Sonderstab F der Wehrmacht judenfeindliche Propaganda betrieben. Zitiert wurde im Spiegel auch ein Brief, den Rowohlt kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten seinem US-amerikanischen Autor Sinclair Lewis, dem Literaturnobelpreisträger des Jahres 1930, geschrieben hatte: Es könne kein Zweifel daran bestehen, »dass eine gewisse antisemitische Bewegung der Nationalsozialisten durchaus berechtigt« gewesen sei.31

Just auf dieses Schreiben bezog sich Ernst Rowohlts Sohn Harry in einem Leserbrief ans Hamburger Magazin, das zwei Wochen später abgedruckt wurde:

»Ich bitte zu bedenken, ob Ernst Rowohlts betont brunzdumme Aussage in einem Brief von einem Linken an einen anderen Linken vielleicht für Mitleser gedacht war. In den Herren Hage, Oels und Wiegrefe [den Autoren des Artikels] hat sie spätestens jetzt ihre Mitleser gefunden.«32

Auch dem Journalisten Tobias Lehmkuhl schrieb Harry einen Brief. Lehmkuhl hatte in der Süddeutschen Zeitung den »spekulativen Eifer« der Spiegel-Autoren beklagt; von ihrem Versuch, Ernst Rowohlt »mit allen Mitteln einen Strick zu drehen«, bleibe am Ende aber nicht viel übrig. »Ein Quäntchen Opportunismus mag ihm durchaus zu eigen gewesen sein«, resümierte Lehmkuhl. »Das entsprach seinem überschwänglichen Temperament. Dies aber war es, was seine Autoren und Kollegen besonders an ihm schätzten: die unbedingte Leidenschaft, mit der er sich für gute Literatur einsetzte. Niemand, auch keiner seiner jüdischen Autoren, hat Ernst Rowohlt nach 1945 Vorhaltungen gemacht.«33 Harry bedankte sich bei Lehmkuhl »für die klärenden Worte« und schob ironisch hinterher: »Ich hatte mich schon längst damit abgefunden, ein Nazibankert zu sein.« Er wiederholte seine Überlegung, der Brief an Sinclair Lewis sei »für die Mitleser« gedacht gewesen: »Selbst ich kenne meinen Vater gut genug, um zu wissen, dass er einen solchen Schund nie hätte empfinden können.«34

»Selbst ich«, das bedeutet: ich, Harry, der den Alten nur so kurze Zeit hat erleben dürfen; ich, Harry, der unter dem ständigen Groll des Cholerikers hinreichend hat leiden müssen; ich, Harry, der von ihm überhaupt erst in seinen letzten anderthalb Lebensjahren als vollwertiger Mensch anerkannt worden ist; selbst ich, obwohl ich sonst kaum eine Gelegenheit auslasse, auch öffentlich über ihn herzuziehen – aber: mein Vater trotz alledem! Man müsste schon Triftigeres vorbringen, um diesen Mann, der sich irgendwie durchzumogeln versucht hatte, grundlegend zu diskreditieren. Harry sah in ihm sogar einen »Kriegshelden«,35 weil er in der Zeit beim Militär nach seiner Lesart die Nazis eigentlich eher sabotierte, statt ihnen von Nutzen zu sein.

Ein Taktiker, ein Opportunist, ein Vabanque-Spieler, all das war Ernst Rowohlt bestimmt; aber auch ein verzweifelt Suchender: Gab es irgendwo Möglichkeiten, den Verlag zu retten, Möglichkeiten, den jüdischen Autoren und Lektoren weiterzuhelfen? Dass er das seit 1933 fortwährend versuchte, dafür sind etliche Beispiele überliefert. Als die Reichsschrifttumskammer im Juli 1938 Ernst Rowohlt wegen der »Tarnung jüdischer Schriftsteller« ein Berufsverbot erteilte, war der Rowohlt Verlag nach Jahren des Durchwurschtelns im Grunde am Ende. Aber bevor er Deutschland verließ, gelang es Rowohlt noch, »den Verlag nach Stuttgart unter das Dach der DVA zu bringen, und zwar unter der Leitung von Heinz Ledig«36.

Bruder und Schwester

Heinrich Maria Ledig – Harrys »Brüderchen«. Nein, wir machen an dieser Stelle das Versteckspiel nicht mit, das das »Väterchen« damals um seinen ältesten Sohn trieb, und nutzen stattdessen die Gelegenheit, ein paar Worte über Ernst Rowohlts interessantes Liebesleben zu verlieren. Zwar war er nach eigenen Worten »in das Buch als Ding« verliebt37 (und also nicht – jedenfalls nicht betontermaßen – ins Buch als Inhaltsträger, was Harrys späterem Spott, sein Vater habe nichts von dem gelesen, was er verlegt habe, ein bisschen Nahrung gibt), aber darüber hinaus fällt auf, dass er auch Schauspielerinnen ziemlich begehrenswert fand. Auf sein Zusammentreffen mit Maria Pierenkämper und die Konsequenzen fiebern wir ja schon ziemlich gespannt hin. Vorher gab es aber mindestens noch zwei andere Schauspielerinnen in seinem Leben: »Er hatte immer den Ehrgeiz, Schauspielerinnen zu heiraten und aus dem Beruf zu entfernen, sodass sie sich nur noch um ihn kümmern«38, spottete Harry später im Gespräch mit Ralf Sotscheck. Stattdessen hätte sich sein Vater lieber für Straßenbahnschaffnerinnen begeistern sollen, fand er: »Wenn man Schauspielerinnen verbietet, schauzuspielen, dann hören sie ja nicht automatisch damit auf, und das kann dann zu Hause sehr unangenehm werden. Wenn hingegen eine Straßenbahnschaffnerin weiterknipst, ist das nicht so schlimm.«39

Gerade flügge geworden, hatte Ernst Rowohlt am Alten Theater in Leipzig Maria Ledig in Aktion gesehen; die beiden lernten einander kennen und verliebten sich. Am 12. März 1908 kam ihr gemeinsamer Sohn Heinrich Maria zur Welt, Harrys um 37 Jahre älterer Bruder. Aber die Heiratsavancen Rowohlts wies Maria Ledig zurück. Sie sei depressiv gewesen und habe die Verbindung mit einem Mann gefürchtet, in dem sie eine ähnliche Gestimmtheit vermutete, schreiben Rowohlts Biografen und Weggefährten Mayer und Kiaulehn.40Heinrich Maria Ledig präzisierte später in einem Interview, ein Arzt habe seiner Mutter gesagt, »den dürfen Sie nicht heiraten, der stirbt bald an Delirium tremens«.41 Die Schauspielerin Emmy Reye hingegen nahm Rowohlts Antrag an, das war 1912. Aber die Verbindung hielt nur wenige Monate.

Rowohlts zweite Ehefrau Hilda Pangust wie auch deren Freundin Elli Engelhardt, die er als seine dritte Frau 1933 heiratete, waren indes beide keine Schauspielerinnen. Elli wurde »die Brasilianerin« genannt, weil sie von deutschstämmigen Viehzüchtern aus Brasilien abstammte; als junge Frau war sie nach Europa ausgewandert. Dieser Hintergrund aber ermöglichte es Rowohlt später – nach seinem Berufsverbot –, nach Brasilien zu emigrieren und sich dort über Wasser zu halten: Im Betrieb seines Schwagers ritt er Pferde zu und verkaufte Häute. Außerdem habe er Straßen gebaut und ein Elektrizitätswerk eingerichtet, erzählte er später.42

Aus der Verbindung mit der Brasilianerin ging Harrys Schwester Anna Elisabeth, genannt