Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

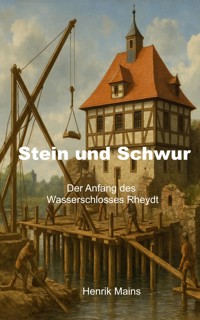

Im Jahr 1338 lässt Ritter Hermann von der Horst sein befestigtes Haus Horst errichten und trägt es dem Kölner Erzbischof Walram von Jülich als Lehen auf. Doch Geldnot, politische Intrigen und der aufbegehrende Sohn Rabodo bringen den Ritter in gefährliche Konflikte zwischen Kirche, Adel und Familie. Zwischen 1330 und 1387 entwickelt sich Haus Horst zu einem stabilen, strategisch wichtigen Rittersitz: Hermann legt die Grundstruktur als Wasserburg, Rabodo sichert die politische Stellung gegenüber Köln und Kleve, und Margaretha vermittelt zwischen innerfamiliären Spannungen, während Elisabeth und Wilhelm als sekundäre Akteure die Machtbalance wahren. Externe Bedrohungen durch benachbarte Herrscher und Erzbischof Walram prägen das politische Handeln. Bis 1375 wird Haus Horst zum Schauplatz von Macht, Verrat und dem Ringen um Ehre am Niederrhein, und nach Rabodos Tod 1387 bleibt die direkte Linie gesichert, während Haus Horst intakt und politisch stabil besteht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 87

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Haus Horst – Die Mauern des Niederrheins

Über den Autor:

Zusammenfassung

Prolog: Das Wasser um Haus Horst

Kapitel 1 Das Wasser der Horst

Kapitel 2 Lehen und Lüge

Kapitel 3 Das Blut der Schulden

Kapitel 4 Die Saat des Verrats

Kapitel 5 Das Feuer von Horst

Kapitel 6 Die Schattenversammlung

Kapitel 7 Die List des Rabodo

Kapitel 8 Die Falle des Erzbischofs

Kapitel 9 Der Schatten von Kleve

Kapitel 10 Die Krise des Erbes

Kapitel 11 Der Verrat von Liedberg

Kapitel 12 Der Pakt mit Kleve

Kapitel 13 Die Intrigen der Kinder

Kapitel 14 Die Belagerung durch Köln

Kapitel 15 Das Erbe und der Abschluss von Haus Horst

Epilog: Die Mauern des Vergangenen

Familienübersicht der von der Horst (1330–1387)

Urkunden und archivalische Quellen

Impressum

Haus Horst – Die Mauern des Niederrheins

Intrigen, Macht und Familie im Rheinland des 14. Jahrhunderts

Von Henrik Mains

Über den Autor:

Autor: Henrik Mains

Henrik Mains entdeckt in seinen Geschichten die feinen Linien zwischen Wirklichkeit und Vorstellung. Er schreibt fiktive Kurzgeschichten, die Alt und Jung gleichermaßen fesseln – mal mit leiser Poesie, mal mit spannender Dramatik.

Historische Bezüge fließen dabei ebenso in seine Texte ein wie alltägliche Beobachtungen, die er mit erzählerischer Fantasie zu lebendigen Welten verwebt.

Seine Leser schätzen besonders die Mischung aus Tiefe, Atmosphäre und leicht zugänglicher Sprache.

Zusammenfassung

Im Jahr 1338 lässt Ritter Hermann von der Horst sein befestigtes Haus Horst errichten und trägt es dem Kölner Erzbischof Walram von Jülich als Lehen auf. Doch Geldnot, politische Intrigen und der aufbegehrende Sohn Rabodo bringen den Ritter in gefährliche Konflikte zwischen Kirche, Adel und Familie. Zwischen 1330 und 1387 entwickelt sich Haus Horst zu einem stabilen, strategisch wichtigen Rittersitz: Hermann legt die Grundstruktur als Wasserburg, Rabodo sichert die politische Stellung gegenüber Köln und Kleve, und Margaretha vermittelt zwischen innerfamiliären Spannungen, während Elisabeth und Wilhelm als sekundäre Akteure die Machtbalance wahren. Externe Bedrohungen durch benachbarte Herrscher und Erzbischof Walram prägen das politische Handeln. Bis 1375 wird Haus Horst zum Schauplatz von Macht, Verrat und dem Ringen um Ehre am Niederrhein, und nach Rabodos Tod 1387 bleibt die direkte Linie gesichert, während Haus Horst intakt und politisch stabil besteht.

Lage Haus Horst:

Die Burg Haus Horst lag im Gebiet des heutigen Mönchengladbach-Giesenkirchen, südwestlich des damaligen Dorfs Liedberg, das als Verwaltungssitz des Amtes Liedberg unter dem Erzbistum Köln fungierte. Die Region war von Flüssen, kleinen Bächen und Feuchtgebieten durchzogen, was den Bau einer Wasserburg wie Haus Horst strategisch sinnvoll machte: Wassergräben boten natürlichen Schutz, Fischteiche sicherten Nahrung, und die Lage erlaubte Kontrolle über Verkehrswege am Niederrhein.

Rheydt (Reydt), damals noch ein Dorfverbund, lag südlich von Haus Horst, etwa 3–4 Kilometer entfernt. Die Entfernung war gering genug, dass politische und wirtschaftliche Beziehungen bestanden, aber weit genug, dass Haus Horst eine eigenständige, befestigte Herrschaft darstellte. Im Norden und Westen grenzte das Gebiet an Territorien des Grafen von Kleve, wodurch Haus Horst eine Schlüsselrolle in den regionalen Machtverhältnissen innehatte.

Haus Horst selbst war ein typischer mittelalterlicher Rittersitz: Kernburg mit Wohnturm, von Wassergräben umgeben, Vorburg für wirtschaftliche Funktionen und Suburbium für Handwerker und Bedienstete. Diese Lage machte Haus Horst zu einem strategischen Vorposten zwischen Köln, Jülich und Kleve, sowohl politisch als auch militärisch.

Prolog: Das Wasser um Haus Horst

Die Dämmerung lag schwer über dem Niederrhein. Ein feuchter Nebel kroch über die Wiesen und Felder, die sich bis zum Horizont zogen, wo sich die Silhouetten der Wälder mit dem blassen Licht des Winters vermischten. Zwischen den Schleifen des Flüsschens Niers ragte ein neuer Bau aus dem feuchten Boden: das „castrum dictumdy Hurst“, das Haus Horst, von Ritter Hermann von der Horst und seiner Frau Margaretha errichtet, von Wassergräben umschlossen, die den Rittersitz wie einen stillen Schutzring umgaben.

Hermann stand auf der hölzernen Brücke über dem äußeren Graben und ließ den Blick über die Baustelle schweifen. Männer hieben Stein und Holz, Zimmerleute richteten Balken auf, und das Klopfen der Schmiedehämmer hallte von den Erdwällen wider. Trotz der geschäftigen Tätigkeit lag eine Spannung in der Luft, die Hermann das Herz schwer machte. Die Mauern, die bald Schutz bieten sollten, waren noch jung und fragil – so wie die Bündnisse, die sein Name mit Macht und Politik knüpften.

Seit Jahren schon hatte er dem Kölner Erzbischof Walram von Jülich gegenüberstehen müssen, einem Mann, der ehrgeizig und von der Politik des Rheinlands geformt war. Walram forderte Treue und Loyalität, doch seine Forderungen waren schwer wie Blei, und Hermann spürte die Last der 200 Mark, die bald den Rittersitz an das Erzstift binden würden. Margaretha, still und entschlossen, hatte ihn wiederholt gemahnt: „Die Mauern schützen uns nicht vor jedem Gegner, Hermann. Manchmal muss man den Geist und das Wort wappnen.“

Auch zu Hause, innerhalb der Mauern, war das Gleichgewicht zerbrechlich. Rabodo, ihr Sohn, noch nicht volljährig, war hitzköpfig und ehrgeizig. Sein Wille, mehr zu sehen als nur das Wasser um den Burggraben, brachte Konflikte hervor. „Vater, du gehst zu zaghaft vor! Wer schweigt, verliert! Wer zögert, wird getäuscht!“, rief er oft. Hermann wusste, dass Rabodo Recht hatte, und doch fürchtete er die Folgen, die unbedachtes Handeln nach sich ziehen konnte.

Die Nachricht kam kurz darauf wie ein scharfer Windstoß: Der Erzbischof forderte die formelle Anerkennung des Hauses Horst als Offenhaus seines Amtes Liedberg. Es war ein Akt, der sowohl Sicherheit als auch Abhängigkeit brachte, und Hermann wusste, dass jede Entscheidung Gewicht hatte, nicht nur für ihn, sondern für Margaretha, Rabodo und die kommenden Generationen.

Das Wasser um Haus Horst spiegelte den ersten frostigen Morgen des Jahres 1338. In seinen stillen Spiegelungen sah Hermann nicht nur die Mauern und Türme, sondern auch die Schatten von Macht, Geldproblemen und Intrigen, die sich bereits hinter den hohen Wällen zusammenbrauten. Niemand konnte wissen, welche Gefahren, Heimtücken und Verrätereien die kommenden Jahre bringen würden – nur dass die Mauern stark genug sein müssten, um alles zu tragen.

Und so begann die Geschichte von Haus Horst, zwischen Wassergräben und Fischteichen, zwischen Ehre und Lehen, zwischen Vater, Sohn und Erzbischof, eine Geschichte von Macht, Loyalität und den heimlichen, gefährlichen Strömungen, die das Leben am Niederrhein im 14. Jahrhundert bestimmten.

Kapitel 1 Das Wasser der Horst

Der Morgennebel hing schwer über den sumpfigen Wiesen zwischen den Erlen, wo das Wasser des Niersbaches träge dahinlief. Aus dem grauen Dunst ragten Pflöcke, Bretter und Männergestalten auf, deren Bewegungen dumpf im Nebel verschwammen. Hämmer klopften, Axtschläge hallten wider, Pferde wieherten unruhig – der Bau begann.

Ritter Hermann von der Horst stand am Rand der künftigen Gräfte, den Umhang über die Schulter geworfen, und blickte auf den nassen Boden, in den seine Männer Schaufeln trieben. Er sah nicht das Morastloch, sondern das, was hier entstehen sollte: ein Haus aus Stein, mit Turm und Wehrgang, ein Bollwerk gegen Feinde – und gegen die Zeit.

„Zu viel Wasser“, murmelte der Baumeister, ein breitschultriger Mann aus Aachen. „Der Grund frisst den Kalk, Herr. Wir müssen tiefer schachten, sonst sackt euch die Mauer.“

Hermann antwortete nicht sofort. Er strich über seinen Bart und sah zum Bach hinab, wo die Arbeiter das Erdreich in hölzerne Schubkarren warfen. Wasser war sein Feind und sein Schutz zugleich. Ein Wassergraben machte aus einem Haus eine Burg – aber das Wasser der Niers war launisch, verschlang Holz, Stein und manchmal auch Männer.

„Dann schachtet tiefer“, sagte er schließlich. „Ich will, dass dieser Boden trägt. Wenn ich ihn selbst mit meinem Blut tränken muss.“

Hinter ihm trat Margaretha näher, in einen dunklen Mantel gehüllt, das Haar unter einer einfachen Haube verborgen. Ihre Stimme war ruhig, aber in ihrem Blick lag Misstrauen.

„Das Land hier ist weich, Hermann. Zu weich für Stein. Vielleicht sollten wir näher bei Liedberg bauen, wo der Boden fester ist.“

Er wandte sich um, lächelte flüchtig, ohne Wärme.

„Nähe zu Liedberg bedeutet Nähe zu Walram. Und ich will nicht, dass der Erzbischof mir täglich über die Schulter blickt.“

Margaretha schwieg. Sie kannte diesen Ton – die Mischung aus Stolz und Trotz, die ihr Mann so oft zur Schau trug, seit er den Gedanken an dieses Haus gefasst hatte. Seit Monaten sprach er von nichts anderem: von Mauern, Türmen, Gräben, Ehre.

Doch hinter all den Worten verbarg sich ein einfaches, bitteres Motiv: Schulden.

Die von der Horst standen tief in den Büchern der Geldwechsler von Köln. Der Bau war mehr als ein Heim – er war ein Versuch, den alten Namen zu retten.

Rabodo, ihr Sohn, warf Steine in den Morast, wo sie gurgelnd versanken. Er war fünfzehn, schlank und still, mit den scharfen Zügen seines Vaters, aber den Augen seiner Mutter. Wenn er sprach, war es selten und bedächtig.

„Warum bauen wir hier, Vater?“ fragte er, ohne sich umzudrehen. „Das Wasser wird uns eines Tages holen.“

Hermann lachte leise. „Dann soll es kommen. Aber erst, wenn die Horst so steht, dass selbst der Erzbischof sie nicht nehmen kann.“

Am Abend saßen sie im Zelt, das ihnen für die Bauzeit als Unterkunft diente. Der Regen hatte eingesetzt, ein feines, unaufhörliches Nieseln, das auf das Zeltdach trommelte. Ein Diener brachte Wein in einer Zinnkanne, Brot und kalten Käse. Margaretha legte die Hände um den Becher, als fröre sie.

„Hermann“, sagte sie, „ich weiß, du willst Größe. Aber Walram von Jülich ist nicht dein Freund. Du schuldest ihm Geld – und er vergisst nicht.“

Hermann stellte den Becher ab. „Walram schuldet Gott mehr, als ich ihm. Und wenn er glaubt, mich zu lenken, soll er sich täuschen.“

„Er ist Erzbischof“, entgegnete sie leise. „Er lenkt, was ihm nützt. Und er weiß, dass du schwach bist, solange du baust.“

Ein Schatten glitt über Hermanns Gesicht. Er beugte sich vor, seine Stimme wurde rau.