32,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Er lebte und schrieb am Rande der Gesellschaft, schockierte seine Boheme-Freunde in Berlin mit dem Besuch einer Dienerschule und entwickelte später in Bern einen urban-nomadischen Lebensstil, bevor er den Rest seines Lebens in einer Heil- und Pflegeanstalt verbrachte. Ob als Antiheld und romantischer Einzelgänger, als »Verlocker zur Freiheit« (Morgenstern) oder als »Hellseher im Kleinen« (Sebald) – Robert Walser wurde glühend verehrt und hat viele maßgeblich beeinflusst: Franz Kafka, Walter Benjamin und Robert Musil ebenso wie Thomas Bernhard, Paul Nizon, Sibylle Lewitscharoff und Elfriede Jelinek.

In ihrer sorgfältig recherchierten und reich bebilderten Biografie wirft Susan Bernofsky einen nuancierten Blick auf Walsers faszinierendes Leben und Werk. Gestützt auf neue Quellen, unbekannte Texte, Briefe und weitere biografische Dokumente lotet sie seinen Rang im literarischen Diskurs seiner Zeit aus wie auch die unbestrittene Relevanz seines Werks für die heutige. Vor allem aber gelingt ihr ein mitreißend erzähltes Buch, das auch diejenigen für Walser begeistert, für die er noch nicht Kultstatus hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 798

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Cover

Holzschnitt von Klaus Dennhardt, 2004,© VG Bild-Kunst, Bonn 2025.

Titel

3Susan Bernofsky

»Hellseher im Kleinen«

Das Leben Robert Walsers

Aus dem Englischen von Michael Adrian

Suhrkamp

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

Die englischsprachige Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel Clairvoyant of the Small. The Life of Robert Walser bei Yale University Press, New Haven / London. Für Richard

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025

Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2025.

Erste Auflage 2025Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2025 © 2020 by Susan Bernofsky. Originally published by Yale University Press

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Brian Barth, Berlin

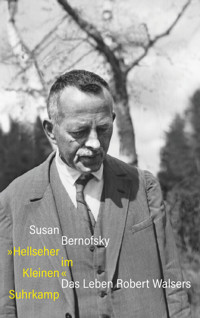

Umschlagfoto: Carl Seelig, © Robert Walser Stiftung, Bern/Keystone

eISBN 978-3-518-77852-4

www.suhrkamp.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Einleitung

Auf der Suche nach Robert

Walser

Kapitel1

Hinter dem Spielzeugladen

1878-1894

Kapitel2

Von der Bank zur Bühne

1885-1896

Kapitel3

Der junge Dichter

1896-1899

Kapitel4

Drama

1899-1900

Kapitel5

Die deutschen Städte

1900-1903

Kapitel6

Das erste Buch

1903-1905

Kapitel7

Berliner und Romancier

1905-1906

Kapitel8

Die Ballonfahrt

1907-1908

Kapitel9

Der Fall

1908-1913

Kapitel10

Rückkehr in die Schweiz

1913-1914

Kapitel11

Ein Spaziergang in Kriegszeiten

1915-1917

Kapitel12

Die Nachwehen des Krieges

1917-1920

Kapitel13

Der geheime Roman

1921-1925

Kapitel14

Aus den Fugen

1925-1929

Kapitel15

Die stillen Jahre

1929-1956

Epilog

Anhang

Anmerkungen

Einleitung

1. Hinter dem Spielzeugladen

2. Von der Bank zur Bühne

3. Der junge Dichter

4. Drama

5. Die deutschen Städte

6. Das erste Buch

7. Berliner und Romancier

8. Die Ballonfahrt

9. Der Fall

10. Rückkehr in die Schweiz

11. Ein Spaziergang in Kriegszeiten

12. Die Nachwehen des Krieges

13. Der geheime Roman

14. Aus den Fugen

15. Die stillen Jahre

Epilog

Robert Walsers bekannte Adressen

Siglen

Literatur

Dank

Nachweise

Personenregister

Werkregister

Bildteil

Informationen zum Buch

3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

441

442

444

446

447

448

449

450

451

452

453

454

456

459

461

463

468

469

470

472

474

475

477

478

481

484

486

488

489

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

519

520

521

523

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

7

Einleitung

Auf der Suche nach Robert Walser

Es ist noch nicht so lange her, da war Robert Walser (1878-1956) der so ungefähr größte moderne Autor, dessen Namen kaum jemand kannte. Obwohl er als junger Schriftsteller über sein Geburtsland Schweiz hinaus von vielen bewundert wurde, unter anderem von Zeitgenossen wie Franz Kafka, Robert Musil, Hermann Hesse und Thomas Mann, war er in seinem späteren Leben fast vergessen – eine Vergessenheit, die ihn überdauerte. Erst nach seinem hundertsten Geburtstag wurde sein Werk wiederentdeckt und von neuen Generationen von Lesenden und Literaturwissenschaftler:innen begeistert aufgenommen. Mochte er ursprünglich als ein »writer’s writer« gelten, den vor allem andere Autoren für seine brillante Kurzprosa feierten, so ist Walser heute als eine der ungewöhnlichsten und originellsten Stimmen des frühen 20. Jahrhunderts anerkannt. Verehrt wird er zumal als literarischer Antiheld, der am Rande der Gesellschaft lebte und schrieb, als romantischer Außenseiter.

Von Walsers Lebensgeschichte ist am ehesten bekannt, dass er in jungen Jahren eine Banklehre absolvierte und sich zum Diener ausbilden ließ, später aber Jahrzehnte in einer psychiatrischen Klinik verbrachte, bevor er auf einem einsamen Spaziergang im Schnee starb. Eines seiner bekanntesten Werke ist Jakob von Gunten, sein Roman über eine Dienerschule, auf dem der Film Institute Benjamenta der Gebrüder Quay beruht; auch seine Kurzprosa genießt, in immer neuen Zusammenstellungen, einen stabilen Nachruhm. Wer erst in jüngerer Zeit auf Walser gestoßen ist, wird vielleicht als Erstes von den Mikrogrammen gehört haben, Manu8skripten, die er in der letzten Phase seines Autorendaseins in winzig kleiner Schrift verfasste – allerdings nicht nur in seiner Zeit als stationärer Patient, wie oft fälschlicherweise angenommen wird.

Obgleich dies zweifellos wichtige Elemente seiner Lebensgeschichte sind, ergeben sie doch zusammengenommen ein etwas irreführendes Bild der Person und des Autors Robert Walser. Mit dem vorliegenden Buch versuche ich, die vielen Lücken zu schließen und ein Porträt des Künstlers als professionellen Literaten zu zeichnen, als eines meisterhaften Handwerkers, der auf seinem Weg zahlreiche Hindernisse zu überwinden hatte, aber unbeirrt an seiner Kunst festhielt. Den Großteil seines Schriftstellerlebens schlug sich Walser mit den bescheidenen Einkünften aus seiner Feder durch, vor allem als Verfasser von Zeitungsfeuilletons – kurzen Skizzen oder Anekdoten aus dem täglichen Leben –, ein Genre, das er in ein Medium spektakulärer Erzählkunststücke verwandelte.

Der falsche Eindruck von Walser als einem eher unbedeutenden Schriftsteller ist bis zu einem gewissen Grad dem Umstand geschuldet, dass er selbst eine Form des Kleinen kultivierte, indem er sein Werk »minderen« Gegenständen und scheinbar bescheidenen Motiven widmete. Mit dem Erspinnen von Geschichten über vermeintlich Belangloses predigte er ein Evangelium der übersehenen Wunder, die uns umgeben, was W.G. Sebald dazu veranlasste, ihn einen »Hellseher im Kleinen« zu nennen. »Man braucht nicht viel Besonderes zu sehen«, bekundet einer von Walsers Erzählern. »Man sieht so schon viel.« Weil er das Schlichte und Unscheinbare pries, wird Walser heute von vielen geschätzt, für die er sich mit dieser Haltung der verhängnisvollen Verdinglichung des zeitgenössischen Lebens verweigerte und widersetzte.1

Nachdem er die Schule mit 14Jahren aus finanziellen Gründen hatte abbrechen müssen, machte Walser in seiner Geburtsstadt Biel eine Lehre als Bankkaufmann, während er gleichzeitig davon träumte, Schauspieler zu werden. Nach Zürich umgezogen, wo er in der Buchhaltung einer Versicherung arbeitete, veröffentlichte er 9seine ersten Gedichte und gab anschließend seine Stelle auf, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Bald nach dem Erscheinen seines ersten Buches, Fritz Kocher’s Aufsätze, zog er nach Berlin und schloss sich seinem Bruder Karl an, einem Kunstmaler und Bühnendekorateur. Die beiden wurden berüchtigt für ihre Possen und ihr ungestümes Verhalten, zwei Enfants terribles, die unter den kreativen Geistern Berlins vor dem Sündenfall, einer Brutstätte literarischer und kultureller Rastlosigkeit, ihr Unwesen trieben. Dank seines Bruders standen Walser gehobene künstlerische Kreise offen. Doch fühlte er sich unwohl in solch höherer Gesellschaft. Er rebellierte, indem er eine Dienerschule absolvierte – sehr zum Anstoß seiner Künstlerkollegen. Selbst nachdem er begann, als Schriftsteller zu »reüssieren« – in rascher Folge schrieb er drei Romane, die von der Kritik und etwa von Robert Musil wohlwollend aufgenommen wurden –, erreichten seine Bücher kein großes Publikum; sie waren zu verschroben, zu ostentativ schlicht, zu schweizerisch. Und obwohl seine Kurzprosa von anderen Schriftstellern bewundert wurde (Kafka liebte es, Walser zu deklamieren), hatte der junge Träumer seine Glanzzeit bald überschritten und bekam eine Schreibblockade. Geschlagen zog er sich wieder in die Schweiz zurück.2

Hier beginnt Robert Walsers wahre Karriere. Nachdem sein Traum von literarischem Ruhm im Sande verlaufen war, begann er mit Formen von Kurzprosa zu experimentieren, die er im Lauf der folgenden zwei Jahrzehnte zu hochmodernen Meisterwerken fortentwickelte, seiner eigentlichen Leistung. Über den feuilletonistischen Essay, von dem er ausging, legte er immer neue Schichten beschreibender Ausschmückung und Metaphorik, bis er kunstvolle Prosabauten um die einfachsten Themen konstruiert hatte, die mit fiktiven Elementen durchsetzt waren, sodass sich unmöglich sagen ließ, wo der Aufsatz endete und die Geschichte begann.

Unter Walsers Protagonisten finden wir Kinder, gesellschaftliche Außenseiter, Künstler, die Armen, Abgesonderten und Vergessenen. All diese Figuren neigen dazu, in bemerkenswert gelehrten, 10wohlgeformten und vor allem langen Sätzen zu sprechen, deren Komplexität und Intelligenz die vordergründige Unscheinbarkeit derjenigen Lügen strafen, die sie von sich geben. Als scharfer Beobachter von Machtgefällen schreibt er über Diener, deren Brotherren sich innerlich vor ihnen ducken, weil sie begreifen, wie prekär ihre Vormachtstellung ist, die entweder freiwillig anerkannt oder physisch erzwungen werden muss. So finden sich die Mächtigen in der Position wieder, den guten Willen ihrer Untergebenen zu ersehnen, und obwohl mit einem Machtverzicht verbunden, beschreibt Walser diesen Akt als einen freudvollen, stärkenden.

Walsers Universum ist von Ironie durchzogen. Nicht jedoch der sardonischen und mitunter sarkastischen Variante, wie man sie etwa mit Thomas Mann verbindet. Die Walser’sche Ironie entspringt einer ganz anderen Weltanschauung. In der Durchdringung von Bescheidenheit und einer fantastischen sprachlichen Opulenz lösen sich Walsers Worte von dem Terrain, das sie zu verzeichnen scheinen, steigen auf und entwerfen so verzaubernde Arabesken, dass die vermeintliche »Bedeutung« eines Satzes zu seinem unwichtigsten Aspekt wird.

Walsers Prosastücke ranken sich um ihre Themen und versammeln dabei Beobachtungen, Gedanken und Einsichten, bis die gesamte Menschheitsgeschichte beispielsweise in dem simplen Vorgang, ein Bild zu betrachten, enthalten zu sein scheint. Die dichte Textur seiner Prosa rückt den Schreibprozess selbst in den Vordergrund, während sich in ihrer syntaktischen und semantischen Komplexität der nervenaufreibende, von Ängsten geplagte, euphorische Geist des modernen Zeitalters widerspiegelt. Seine späteren Erzählungen zeichnen sich durch abrupte Themenwechsel und Richtungsänderungen aus; vielleicht dass ein neuer Satz durch einen Reim ausgelöst wird, der zu einer Assoziation oder Metapher führt, aus der sich eine eigene Teilerzählung entspinnt. Seine gewundenen Sätze parodieren das Bürokratendeutsch, indem sie dessen Strukturen mit verwirrenden Formulierungen füllen. Die relativierenden Adverbien, zu denen er gerne greift – quasi, 11auf gewisse Weise, vielleicht, womöglich, sozusagen, gleichsam –, schnüren ihren Gegenstand so sehr ein, bis sich der feste Grund von Tatsachenbehauptungen gänzlich auflöst.

Beim Lesen von Walsers späten Geschichten hat man den Eindruck, man sähe eine Starenschar durch die Lüfte wirbeln. Selbst wer sein Werk gut kennt, kann kaum je vorhersagen, wohin sein Geist ihn als Nächstes treiben wird. Wir hören Echos seiner frühen Schriften bei Kafka, und der Einfluss seines Spätwerks auf Friedrich Dürrenmatt, Peter Handke und Thomas Bernhard ist unübersehbar – neben so vielen anderen Autoren, die sich von seinen Prosawerken haben inspirieren lassen.

Vom 21. Jahrhundert aus gesehen – mit unserem Leben, das zunehmend durch eine endlos vernetzte und dabei oft militarisierte globale Kultur bestimmt ist, selbst für diejenigen, die im Unterschied zu Walser nie Militärdienst geleistet haben – ist es leicht, sich mit seiner ambivalenten Reaktion auf die schrillen neuen Technologien seines Zeitalters zu identifizieren. Von all den Autoren und Autorinnen, die den Fortschritt als Idol entlarven wollten, hatte niemand einen geschärfteren Sinn dafür, welche Verwüstung Beschleunigung und Mechanisierung im menschlichen Geist anrichteten. Während die Erregungen und Anregungen, die das städtische Leben mit seinem Tempo bietet, in einem erheblichen Teil seines Werks unübersehbar sind, bürstet er die Welt oft gegen den technologischen Strich und beschwört nostalgisch – und nur halb ironisch – die idyllischen Bilder der Romantik herauf, von denen einige sogar aus dem Fundus ihrer mittelalterlichen Vergangenheit stammen. Die stehenden Figuren des Hotelpagen und des Handwerksburschen haben in seinem Frühwerk zahlreiche Auftritte.

Das Bild des wandernden Handwerksgesellen hat Walser später bereut, weil es in Beurteilungen seines Werks inflationär herangezogen wurde. Doch harmoniert diese Figur gut mit seinem bevorzugten Verfahren, sich die Landschaften und Umgebungen der Schweizer und deutschen Städte, in denen er lebte, anzueig12nen: Er durchstreifte sie zu Fuß. Als erstaunlicher Wanderer, der seine zwei Füße jedem anderen Transportmittel vorzog, fand er nichts dabei, die ganze Nacht lang zu marschieren, um beispielsweise die rund 30 Kilometer von Bern nach Thun zurückzulegen und anschließend am Morgen einen Berg zu besteigen. Viele dieser Gänge wurden zur Grundlage für einige seiner bekanntesten Geschichten, etwa seine Novelle Der Spaziergang, die in Biel angesiedelt ist. Anders als der Flaneur, der sich in gemächlichem Tempo durch eine Stadt treiben lässt, wanderte Walser schnellen Schrittes, immer bereit für rasch wechselnde Wahrnehmungen und plötzliche Eindrücke.

Als unbeugsamer Gegner jeder Form von Einzäunung oder Behinderung seines Lebens zog Walser rastlos von Stadt zu Stadt (Stuttgart – München – Zürich – Berlin – Biel – Bern), ja zog vor allem innerhalb dieser Städte ruhelos um und bewohnte eine endlose Folge möblierter Zimmer, die er für gewöhnlich von älteren Frauen mietete. In einem Jahr wechselte er sogar dreizehnmal das Domizil, wobei er seine Siebensachen in einem Koffer verwahrte. Da er von den bescheidenen Honoraren lebte, die er für seine Bücher und Zeitschriften- oder Zeitungsveröffentlichungen erhielt, verbrachte er den Großteil seines Lebens in anspruchslosen Verhältnissen – doch war ihm dies lieber, als auf die Freiheit zu verzichten, so zu leben und zu arbeiten, wie er wollte.

Mitte der 1920er Jahre führte Walser eine finanziell prekäre Existenz in der Schweizer Hauptstadt Bern, weil sich immer weniger Verleger – und Zeitungen, seine Haupteinnahmequelle – für sein Werk interessierten, je radikaler es wurde. Er war gesellschaftlich isoliert, ein starker Trinker und zunehmend auffällig in Verhalten und Gemüt, als seine psychische Erkrankung zu einer wachsenden Belastung seines Lebens wurde. 1929 – im Alter von 50Jahren und auf dem Höhepunkt seiner kreativen Schaffenskraft – begab sich Walser in die Heilanstalt Waldau bei Bern. Die letzten 28Jahre seines Lebens sollte er in stationärer Zwangsunterbringung verbleiben. In seinem Aufnahmegespräch gab er an, Stimmen zu hören, 13und berichtete von Schlaflosigkeit, Depressionen und Konzentrationsunfähigkeit – Symptomen, die in seiner Krankenakte neben einer Schizophrenie-Diagnose vermerkt sind, an der heute Zweifel bestehen. Da Walser Angst davor hatte, nachts allein zu sein, lehnte er das Angebot eines Einzelzimmers ab und schlief lieber in einem Gemeinschaftssaal. Bis heute ist nicht gesichert, worin seine Krankheit genau bestand und ob sie eine dauerhafte stationäre Unterbringung rechtfertigte. Obwohl er sich freiwillig einwies, tat er dies doch nicht in der Annahme, dass er den Rest seines Lebens in der Klinik verbringen würde.

Trotzdem war die psychiatrische Anstalt nicht zuletzt ein Zufluchtsort. Walser hatte verzweifelt nach einer Befreiung aus seiner zermürbenden Isolation gesucht. Als eine seiner letzten Maßnahmen, bevor er psychiatrische Hilfe suchte, hatte er eine seiner Vermieterinnen davon überzeugen wollen, ihn zu heiraten. Als sie dies ausschlug, fragte er ihre Schwester. Und danach bat er seine eigene Schwester Lisa um die Erlaubnis, mit ihr in ihrer kleinen Wohnung zusammenzuleben. Aber die Jahre als Stadtnomade hatten ihn zu einem reizbaren, sprunghaften und depressiven Gefährten gemacht, der sich oft in sozial unangemessener Weise betrug, und seine Schwester sah sich außerstande, sich um ihn zu kümmern.

Somit wurde die Heilanstalt zu Walsers Lösung für seine lähmende Einsamkeit, und er schien damit zufrieden, solange er dort aus freien Stücken blieb und sogar weiterhin veröffentlichte. 1933 aber wurde er gegen seinen Willen und aus im Wesentlichen bürokratischen Gründen in die Heil- und Pflegeanstalt Herisau im Kanton Appenzell Ausserrhoden in der östlichen Schweiz verlegt, einer Gegend, die ihm unvertraut war. Diese Verlegung stellte das Leben auf den Kopf, an das er sich in Waldau gewöhnt hatte. Nur unter Androhung von Zwangsmaßnahmen willigte er am Tag der Übersiedelung ein und publizierte danach kein Wort mehr.

In Herisau klebte Walser Papiertüten und wischte nach den Mahlzeiten die Tische des Speisesaals. Er folgte dem reglemen14tierten Leben eines Patienten – mit der einzigen Ausnahme, dass er einer der wenigen Klinikinsassen war, die Spaziergänge in den umgebenden Hügeln unter dem Versprechen ihrer freiwilligen Rückkehr unternehmen durften, ein Privileg, von dem er ausgiebig Gebrauch machte. Manche dieser Spaziergänge fanden in Gesellschaft Carl Seeligs statt, seines Vormunds und späteren literarischen Nachlassverwalters. Seelig besuchte Walser Dutzende Male in Herisau, begleitete ihn auf langen Streifzügen durch das Land und hielt anschließend ihre Gespräche fest, die er später in seinen Wanderungen mit RobertWalser veröffentlichte. Zusammen mit den Einträgen in Walsers Krankengeschichte bilden sie die wesentliche erhaltene Dokumentation von Walsers letzten Jahren.

Die heute berühmten Mikrogramme wurden 1956 nach Walsers Tod entdeckt. Als diese Hunderte von kleinen Zetteln ans Licht kamen, die mit einer Bleistiftschrift von nur einem bis zwei Millimetern Höhe bedeckt waren, glaubte man, sie seien in einer Geheimschrift verfasst. Die Mikrogramme sind erstaunliche Objekte. Auf diverse Arten von Schmierpapier wie Visitenkarten, Honoraranweisungen und Ablehnungsbescheide geschrieben, weisen sie eine unglaubliche Textdichte auf, wobei die winzigen Bleistiftzüge jede ursprüngliche Beschriftung von allen Seiten umfließen. Das als Mikrogramm 200 katalogisierte Manuskript beispielsweise, aus dem die Geschichte »Schwein« hervorging, misst lediglich ca. 6 mal 8 Zentimeter und umfasst fast 600 Wörter, rund zwei Seiten gedruckter Prosa.3

Unzählige Fragen umgeben diese Miniaturdokumente, die in Verbindung mit Walsers Diagnose ihren eigenen Nimbus annahmen: der verrückte Autor, der gezwungen ist, sein Schreiben in den Grenzen der Heilanstalt zu minimieren. Tatsächlich aber begann Walser schon Jahre vor seinem Eintritt in die Klinik, sein Werk in Form von Mikrogrammen niederzuschreiben. Als er zwischen Mitte und Ende der 1920er Jahre zunehmend Schwierigkeiten hatte, seine Arbeiten zu veröffentlichen, fertigte er entspre15chend weniger Reinschriften zur Einreichung bei Redaktionen und Verlagen an. Sein letzter Roman, postum unter dem Titel Der Räuber herausgegeben, wurde 1925 in Mikrogrammform verfasst, von seinem Autor aber nie ins Reine geschrieben.

Gegen Ende seiner Laufbahn schrieb Walser um der Freude am Schreiben willen. Er schrieb aus dem Bewusstsein der professionellen Identität, die er über Jahrzehnte ausgebildet hatte, aus Gewohnheit und aus einem Bedürfnis heraus, weiter zu experimentieren. Diese Seiten zeugen von größter sprachkünstlerischer Lust. In der Privatsphäre seiner Bleistiftlandschaften kann Walser unendlich witzig, respektlos und ungestraft böse verletzend sein, er schreibt Sätze, die sich auf ihre Themen stürzen, um mit ihnen herumzutollen, und umreißt souverän erzählerische Räume. Aber ihm fehlte ein Publikum. Was er brauchte, waren nicht Zeitungsleser, sondern eine echte Wiederentdeckung durch die literarischen Intellektuellen, die sich in seinen frühen Jahren für ihn eingesetzt hatten. Beinahe hätte er 1925 noch einmal ihre Aufmerksamkeit gewonnen, als er sein letztes Buch herausbrachte, Die Rose, wobei ihm der Autor und Herausgeber Franz Hessel half, der zu jener Zeit zusammen mit seinem Freund Walter Benjamin den ersten Band von Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit übersetzte. Als damals praktisch Unbekannter schrieb Benjamin 1929 einen Essay über Walser, den er im Radio vortrug, doch war Walsers Karriere inzwischen am Versiegen. Die Rose fand nur wenige Leser, danach konnte Walser kein weiteres Buch mehr veröffentlichen. Sein Verschwinden in der Heilanstalt war ein stiller Abgang, der in der literarischen Welt keine Wellen schlug.

Eine Biografie Robert Walsers zu schreiben, war das Letzte, woran ich dachte, als ich vor über 30Jahren begann, ihn ins Englische zu übersetzen. Ich verliebte mich schnell in sein Schreiben – die Art und Weise, wie mich als Leserin jeder seiner Sätze auf eine Reise mitnimmt, die so oft im völlig Unerwarteten endet. Ich liebte seinen sanften Witz, seinen schlitzohrigen Humor, seine endlos 16tiefstapelnde Großsprecherei, seine Metaphern, die unser Verständnis von der Beschaffenheit der Welt verrücken. Durch meine Übertragungen begann ich zu verstehen, wie er wieder und wieder mit seinen erzählerischen Taschenspielertricks durchkam. All diese Jahre später versetzt er mich immer noch in Erstaunen.

Als frische Bachelorabsolventin in Germanistik und kreativem Schreiben reiste ich im Herbst 1987 mit einem Schweizer Universitätsstipendium nach Zürich, um ein Jahr lang im Robert Walser-Archiv zu forschen und zu übersetzen, das damals unter dem Dach des Roten Schlosses untergebracht war, eines großen historistischen Gebäudes mit zahlreichen Türmchen am Ufer des Zürichsees. Ich immatrikulierte mich an der Universität Zürich und besuchte dort als Gasthörerin einige Veranstaltungen – eine Vorlesung über die zeitgenössische Schweizer Literatur von Hans Wysling, eine Einführung in die Übersetzungswissenschaft von Mary Snell-Hornby sowie ein zutiefst eindringliches Seminar über James Joyce von Fritz Senn. Zumeist aber verbrachte ich meine Tage mit Forschung und Lektüre in dem Zimmer im Walser-Archiv, das Gastwissenschaftler:innen vorbehalten war (in den meisten Wochen war das nur ich), mit seinem großen, in einem tiefen Waldgrün gebeizten Holztisch, der fast denselben Farbton aufwies wie die zwölf Leinenbände der Gesamtausgabe, mein kostbarster Besitz. Allmählich füllte ich Band um Band mit Bleistiftanmerkungen, Einfällen zu englischen Formulierungen und Überlegungen, welche Geschichten am besten in englischer Übersetzung funktionieren würden.

Jeden Morgen brach ich so früh wie möglich von meiner kleinen Kammer im Personalhaus der Schweizerischen Epilepsie-Klinik beim Straßenbahndepot Tiefenbrunnen auf, um am Ufer des Zürichsees entlang zum Archiv zu gehen, vorbei an Schwänen und Booten, durch die von Kastanien gesäumte Promenade, am Pavillon Le Corbusier vorbei und an dem schleifenden Räderwerk von Jean Tinguelys seltsamer Großskulptur Heureka. Am fernen Ende des langgezogenen schmalen Sees zeichneten sich an klaren 17Morgen die Alpen ab und erschienen viel zu groß, als dass sie von Wolken verdeckt bleiben könnten, wie es meist der Fall war. Es war bewegend für mich, dort entlangzulaufen, wo einst Walser unterwegs gewesen war. Ich wanderte durch die Wälder zum Greifensee, der in seinem ersten veröffentlichten Prosatext beschrieben wird, und nahm den Zug, um das Haus in Wädenswil aufzusuchen, in dem sein Roman Der Gehülfe spielt. Jedes Mal aber kehrte ich zu meinem Arbeitsplatz im Archiv und meinen Wörterbüchern zurück. In der Regel blieb ich bis Büroschluss und sprang nur mittags kurz hinaus, um ein Käsebrot oder ein Stück Wähe (ein Schweizer Blechkuchen) in einer nahe gelegenen Bäckerei zu kaufen. Als die Reinigungskraft kündigte, ergriff ich die Gelegenheit, um ein wenig dringend benötigtes Geld zu verdienen. Die Tätigkeit war mit einem Schlüssel zu den öffentlichen Bereichen des Archivs verbunden, und von da an pflegte ich auch an den Wochenenden zu übersetzen – und feucht zu wischen.

Im Nebenraum saßen Bernhard Echte und Werner Morlang an zwei gegenüberliegenden Tischen über Fadenzähler – kleine Lupen in einem Rahmen – gebeugt und starrten auf die winzigsten Manuskripte, die ich je gesehen hatte. Mit identischen Schreibmaschinen produzierten sie Fassung um Fassung ihrer Transkription des vierten von sechs Bänden der laufenden Edition von Aus dem Bleistiftgebiet. Sie tauschten ihre Versionen so lange hin und her, bis sie überzeugt waren, dass sie jedes Mikrogramm so genau wie möglich entziffert hatten. Hin und wieder steckte mir einer der beiden eine Fotokopie einer Geschichte zu, die ihnen besonders gefiel, Geschichten, von denen einige Eingang in das Manuskript fanden, das ich nach und nach zusammenstellte.4

Im Zuge der Übersetzung von sieben Büchern Robert Walsers bin ich so etwas wie seine Bauchrednerin mit der englischsprachigen Stimme geworden, die ich im Kopf habe, wenn ich ihn auf Deutsch lese. Beim Verfassen seiner Biografie war es mir wichtig, mir immer wieder in Erinnerung zu rufen, wie viel von dem, was ich mutmaßlich über ihn weiß, eine Projektion ist, zumal er mich 18– und natürlich seine gesamte Leserschaft – immer wieder explizit daran erinnert: »Niemand ist berechtigt, sich mir gegenüber so zu benehmen, als kennte er mich«, lässt er eine seine Figuren sagen. Aber gilt das nicht für uns alle? Die Psychiaterin und Autorin Kay Redfield Jamison schreibt: »Wenn ich Assistenzärzte und Doktoranden der Psychiatrie in Psychotherapie unterrichte, betone ich, wie wichtig es ist, vor dem Abgrund zwischen dem, was man zu wissen glaubt, und dem, was man wirklich über das Seelenleben einer anderen Person weiß, Respekt zu bewahren.« Und natürlich ist dieser Grundsatz doppelt wichtig, wenn die fragliche Person vor vielen Jahrzehnten gelebt hat.5

Trotz Walsers Erklärung grundsätzlicher Unerkennbarkeit schreibt er oft Geschichten, die zumindest zum Teil autobiografisch sind. Gelegentlich geht er so weit, seine Leserschaft ausdrücklich dazu einzuladen, seine Geschichten als biografische Wahrheit zu betrachten, wie in »Eine Art Erzählung«, deren Erzähler dafürhält: »Der Roman, woran ich weiter und weiter schreibe, bleibt immer derselbe und dürfte als ein mannigfaltig zerschnittenes oder zertrenntes Ich-Buch bezeichnet werden können.«6 Aber wissen diejenigen, die mit Walsers Werk vertraut sind, wirklich viel über das Leben seines Verfassers?

Von Beginn seiner literarischen Laufbahn an vermischte Walser regelmäßig autobiografische und fiktionale Elemente in seinen Texten. Sein erster Roman, Geschwister Tanner, erzählt von den Beziehungen zwischen vier Geschwistern in ihren jungen Erwachsenenjahren; die Figuren basieren offensichtlich auf Walsers eigenen Geschwistern, und auch die Struktur ihrer Konflikte ist dem wirklichen Leben entnommen. Keiner der vier Protagonisten aber ist ein genaues Porträt, und nicht alle Ereignisse in dem Roman entsprechen realen Begebenheiten. Trotzdem verleitet uns der allgemeine autobiografische Tenor dieses und vieler anderer Werke dazu, ihnen eine dokumentarische Funktion zuzuschreiben. Sein erster Biograf, Robert Mächler, stützt sich in Das Leben RobertWalsers. Eine dokumentarische Biographie von 1966 stark – zu stark, 19wie mir scheint – auf Walsers Geschichten und Romane. Zwar war sein Buch ein bahnbrechendes Werk der frühen Walser-Rezeption – das ich als junge Verehrerin gierig verschlang –, doch verschmilzt Mächler unweigerlich Autor und Werk, wenn er ein Porträt Walsers durch die verzerrende Linse von dessen eigenen literarischen Texten präsentiert. Eine ähnliche Vorgehensweise verfolgt Catherine Sauvats thematisch strukturierte Biografie RobertWalser, die ursprünglich 1989 auf Französisch erschien.7

Als Walsers erste Biografin im 21. Jahrhundert stehe auch ich oft vor der Entscheidung, entweder aus Walsers eigenen Schriften zu zitieren, um eine Behauptung zu stützen, oder gar keine Zitate anzuführen. Bestimmte Phasen seines Lebens sind bedauerlicherweise so gut wie gar nicht dokumentiert, da dieser Stadtnomade die meisten Schriftstücke, die ihm unterkamen, entsorgte. Deshalb zitiere ich in diesem Buch zwar ausgiebig aus Walsers Werk, bin mir dabei aber stets bewusst, dass Maskerade und Verstellung zentrale Themen seiner literarischen Welt sind. In einem Brief an die Redaktion der Frankfurter Zeitung von 1927 erklärte Walser, er lasse sich als Essayist von Ereignissen im wahren Leben anregen und gebe ihnen die poetische Form, die ihm künstlerisch wirkungsvoll erscheine. Die Ankündigung einer Aufführung von Büchners Lustspiel Leonce und Lena etwa habe ihn angeregt, das Prosastück »Der Dramatiker« zu schreiben, das unter anderem behauptet, er habe die fragliche Aufführung besucht – was nicht der Fall war. »[I]ch liebe und verehre Tatsachen«, behauptet eine andere seiner Figuren, womöglich augenzwinkernd.8

In der Walser-Forschung hat sich viel getan seit Mächlers Biografie, die zu Walsers zehntem Todestag und in meinem Geburtsjahr herauskam. In den seither vergangenen Jahrzehnten sind viele weitere Arbeiten Walsers aufgespürt worden – rund ein Drittel des überlieferten Werks –, so wie auch zahlreiche Briefe, die jüngst in einer dreibändigen Ausgabe erschienen sind. Zudem haben viele Literaturwissenschaftler unschätzbares dokumentarisches Material zu seinem Leben und Werk zusammengetragen, darunter 20federführend Bernhard Echte, der 2008 den 500-Seiten-Band RobertWalser. Sein Leben in Bildern und Texten herausbrachte, eine wichtige Quelle für mein Buch.9

Vor allem jedoch stütze ich mich auf die Materialien, die ich seit meinem ersten Besuch im Walser-Archiv 1987 gesammelt habe. Diese reich gefüllte Schatztruhe enthält Artikel, Buchbesprechungen, Briefe, Erinnerungen und Tagebucheinträge von Zeitgenossen, deren Lebenswege sich mit Walsers kreuzten. Ich habe mich mit den ärztlichen Vermerken in seiner Krankenakte befasst, Einträge im Schweizer Melderegister, aus denen sich seine Umzüge nachvollziehen lassen, sowie Lohnabrechnungen, Kontoauszüge und Steuerformulare ausgewertet und bin überlieferten Klatschgeschichten nachgegangen. Seine zahlreichen Wohnstätten sind im Anhang dieses Buches verzeichnet, falls jemanden nach der Lektüre die Lust ankommen sollte, eigene Pilgerfahrten zu Walser anhand der Darstellung seines Lebens an diesen vielen, vielen Adressen zu unternehmen.

Am wichtigsten ist allerdings die Literatur, die er uns hinterließ: vier erhaltene Romane, Gedichte, dramatische Szenen und Tausende Seiten Kurzprosa. Die Geschichten, die ich in diesem Buch über Walsers Leben erzähle, sind durchsetzt mit Erörterungen seiner wichtigsten Werke und dem Platz, zu dem sie ihm im literarischen Kanon verhelfen. Mit dieser Biografie möchte ich der Leserschaft eine gerissenere und hartnäckigere Seite Walsers als eines ehrgeizigen literarischen Künstlers zeigen, der sich einer gleichsam eisernen Ironie befleißigte, der in die Pose der Naivität schlüpfte, um menschliche Geheimnisse in all ihrer Schwierigkeit und Traurigkeit zu enthüllen, und der einen einzigartigen Sinn dafür hatte, wie man auf indirektem Wege Einsichten erlangen kann, die sich dem unmittelbaren Zugriff entziehen – ganz wie dieser famos gestaltwandlerische Schriftsteller selbst.

21

Kapitel1

Hinter dem Spielzeugladen

1878-1894

Robert Otto Walser wurde am 15. April 1878 um drei Uhr nachmittags in einem Hinterzimmer über einem Ladengeschäft geboren, das vor allem Spielzeug, aber auch Näh- und Schreibwaren aller Art, Lederwaren, Noten- und Schirmständer, Modeschmuck und Spiegel feilbot. Der Laden lag in einer Stadt von bescheidener Größe im Schweizer Kanton Bern und hieß, je nachdem, ob man Deutsch oder Französisch sprach, Biel oder Bienne; die Stadt fand sich gerade erst in ihre zweisprachige Identität hinein, seit ein wachsender frankophoner Bevölkerungsanteil von jenseits des Juragebirges im Norden zuzog. Entlang des Seeufers begrüßten breite Straßen und großzügige Ausblicke die Reisenden, die am Bahnhof ankamen, während der dicht gedrängte ältere Stadtkern am Fuße der etwas zurückgesetzten Gebirgsausläufer höher gelegen war, zum Schutz vor einer Überschwemmung, wie sie die Gegend einst heimgesucht hatte. Dazwischen befand sich ein neuerer Teil, das mondäne Herz der Stadt zur Zeit von Walsers Geburt.

Als Ladenbesitzer in dieser Gegend verkörperten seine Eltern, Adolf und ElisaWalser, die wachsende Mittelschicht der Stadt. Der Wohnbereich hinter ihrem Geschäft »besaß einen Hauch von Gediegenheit«, wie Robert etwa 50Jahre später mit gespielter Förmlichkeit in dem Prosastück »Die Kindheit« schreiben sollte, »seinen Stuben waren helle Fenster eigen«. Walsers frühe Kindheitsjahre waren in einem idyllischen Umfeld angesiedelt, wenn wir den erzählten Erinnerungen Glauben schenken dürfen, die in praktisch identischer Form in einer Reihe seiner stärker autobiografischen Geschichten und Essays auftauchen. Der Erzähler 22seines Romandebüts, Geschwister Tanner (1907), erinnert sich an »eine helle, große Kinderstube […], in welche die Sonne mit einer Art Vorliebe hineinzuscheinen schien«, in einem Haus, »wo die Eltern ein reizendes Galanteriewarengeschäft hatten, wo viele Menschen zu uns hineinkamen, um zu kaufen«. Und in »Die Kindheit« wird erwähnt, wie gerne er als kleines Kind auf dem Drehstuhl am Schreibtisch seines Vaters saß, im zweiten Stock des Hauses, von dem aus es über eine kleine Stiege »aus dem Kontor hinab in den Laden oder Verkaufsraum [ging], der bunt von allerhand Luxusartikeln strahlte«.1

Da Spielzeug einen wichtigen Teil des Familiengeschäfts ausmachte, fehlte es den acht Walser-Kindern nie daran. Lina Marty-Hauenstein, eine Kindheitsfreundin von Roberts älterer Schwester Lisa, entsinnt sich: »Alle neuen Spielsachen & Spiele wurden bei Walser’s zuerst ausprobiert; andere Kinder bekamen zu Weihnachten etwas geschenkt, aber dort gab es das ganze Jahr etwa neues; z.B. eine Lanterne magica wurde uns vorgeführt & immer gab es neue Bilder, man holte sie einfach im Laden u.s.w.«2 Neben Puppen und Hampelmännern verkaufte der Laden die sogenannten Fröbel-Spielgaben, Lernspielzeuge, die der deutsche Pädagoge Friedrich Fröbel entwickelt hatte, der Erfinder auch des Kindergartens. Fröbels Sätze von Holzbausteinen unterschiedlicher Form, die den Erfindergeist und das freie Spiel der Kinder anregen sollten, deuten auf den im Walser-Haushalt gepflegten Erziehungsansatz hin. Die Kinder wurden ermutigt, herumzutollen, und ihre Mutter machte oft bei ihren Spielen mit.

Robert war der zweitjüngste der Walser-Nachkommen. Altersmäßig am nächsten stand ihm der ein Jahr ältere Karl. Die beiden waren anhängliche Spielgefährten, die die nahe gelegenen bewaldeten Hügel und den Hof hinterm Haus erkundeten. Dieser Hof taucht wiederholt in Walsers Schriften auf. In »Tagebuchblatt (I)« erinnert er sich an die Rückkehr in seine Heimatstadt, nachdem er viele Jahre in Berlin verbracht hat: »Wie klein kam ich mir beim Anblick des winzigen Hofes vor, wo der Vater seine Handelskisten 23aufzustapeln pflegte. Im ziegelgedeckten Schuppen spielten wir einst Versteckens; die Kisten dufteten so appetitlich. Alles sah aus wie früher, auch ein Nachbargärtchen, worin uns häufig ein hübsches Mädchen erschien, und vis-à-vis eine Töpferei«. Auch Marty-Hauenstein beschreibt Hof und Töpferei: »[I]mmer ›fanden‹ die 2 Buben einen Klumpen Lehm & da wurde dann eben geknetet & geformt; es gab Häuser, Brücken etc. & mit Wasser wurde nicht gespart […]. Die gute Mama fand ihre 2 Jüngsten sehr beschmutzt […], alles voller Lehm, sie wurden wohl gescholten, aber ich habe nie gesehen, dass die 2 kleinen Schmutzfinke geschlagen worden wären.«3

Eine glückliche Kindheit kann im Autorenleben reiche Früchte tragen – man denke nur an das literarische Kapital, das Vladimir Nabokov aus den sonnenüberfluteten Wiesen seines geliebten Landsitzes aus Kindertagen zog. Im Falle Robert Walsers freilich währte das Idyll nicht lange. Als er in die Pubertät kam, führte eine Reihe persönlicher und beruflicher Rückschläge in der Familie zu einem gesellschaftlichen Niedergang, der ihn alles lehrte, was er über persönliche Kämpfe, zwischenmenschliche Konflikte und die Grausamkeit wissen musste, mit der die Welt denen begegnet, deren Stern gesunken ist. Damit ist nicht gesagt, dass er nicht auch dann ein scharfsichtiger Beobachter der menschlichen Psyche geworden wäre, wenn seine Kindheit so herrlich geendet hätte, wie sie begann; doch die in sein kindliches Herz eingeprägten Spuren frühen Leids hatten ihren Anteil daran, welche Art Schriftsteller er werden sollte.

Seine Eltern kamen aus sozial und ökonomisch recht unterschiedlichen Verhältnissen. Adolf Walser (1833-1914) entstammte einer langen Reihe von Pfarrern und Intellektuellen und legte später, als Sohn aus einem wohlhabenden Haushalt ehrenwerter, gebildeter Bürger, eine gleichgültige Einstellung zu Geld an den Tag – es schien ihn nicht übermäßig zu kümmern, wie viel er verdiente und zur Seite legte, solange es für ein Dach über dem Kopf reichte. Seine Frau, ElisaWalser-Marti, dagegen wuchs als Halbwaise in 24einer ärmlichen Bauernschaft auf, und ihr gesellschaftlicher wie wirtschaftlicher Ehrgeiz übertraf den ihres Mannes bei weitem.4

In »Das Bild des Vaters«, einem Text, den er zwei Jahre nach Adolf Walsers Tod schrieb, gibt uns Robert ein fiktionalisiertes Doppelbildnis seiner Eltern in Gestalt der Erinnerungen von sieben namenlosen Kindern, die sich nach seinem Ableben am Bett ihres Vaters versammelt haben. Die hier beschriebenen Eltern unterscheiden sich in Temperament und Empfindsamkeit radikal voneinander. Der Vater ist eine friedliebende Seele, von der es heißt: »Besseres, als was mancher gewalttätige Mann durch den sogenannten Willen zur Macht leisten mag, verrichtete er durch die Kraft, nachgiebig und geduldig zu sein, sowie durch die stille Gabe der Ironie.« Über die Mutter dagegen mutmaßt der Erzähler: »Nicht ohne weiteres ersichtlich, wohl aber immerhin möglich, ist, dass gerade die Mutter es gewesen sein mag, die den Vater in die geschäftliche sowie gesellschaftliche Höhe hinaufgestellt wissen wollte, aus der er, weil er sich schwieriger Lage keineswegs gewachsen zeigte, samt selbstverständlich der verehrungswürdigen Ehrgeizigen, bald wieder herabstürzte.«5

In einer früheren Phase ihres Lebens war ElisaMartis Ehrgeiz ein Schlüssel zu ihrem Überleben gewesen. Geboren im ländlichen Emmental, wuchs sie in prekären Verhältnissen auf. Ihr Vater, Ulrich Marti, war ein solider Handwerker gewesen, ein Nagelschmied wie viele seiner Vorfahren, doch erkrankte er mit 28Jahren an Ruhr und starb Monate vor Elisas Geburt am 7. März 1839. Seine verwitwete Frau, Anna Barbara Marti-Schürch, blieb mit drei Kindern und wenigen Mitteln zu ihrer Ernährung zurück; der Hof ihrer eigenen Eltern lief nicht gut, sodass ihr vor Ort kaum sinnvolle Möglichkeiten offenstanden. Also packte sie ihren Sohn und ihre zwei Töchter und zog weg – wohin zunächst, ist unbekannt. Am Ende ließ sie sich in Biel nieder, wohin auch mehrere ihrer elf Geschwister umgesiedelt waren; die Ankündigung der Hochzeit ihrer älteren Tochter Fanny 1861 nennt Biel als Wohnsitz der Familie. Diese Tochter machte eine gute Partie, als sie den ver25mögenden Eisenwarenhändler Johann David Rummel heiratete. Kurz darauf begann die junge Elisa, im Haushalt ihrer Schwester auszuhelfen.6

Fanny war oft lieblos zu ihrer kleinen Schwester, die sie als kalt und hochmütig empfand, doch gab es reichlich Arbeit in dem auf Seide und Posamenten spezialisierten Geschäft, das sie betrieb, und so half sie ihrer Schwester bei ihrem eigenen Aufstieg aus der Armut zum Wohlstand. Als Elisa 1868 Adolf Walser heiratete, kam auch sie in eine höhere Gesellschaftsschicht, umso mehr, als ihr Gatte nach nur zwei Jahren Ehe eine beträchtliche Erbschaft antrat. Elisa wurde im Kreis der Walser-Familie herzlich aufgenommen, vor allem von Adolfs Mutter, Maria Juliana Walser-Hurter, die wie Elisa ihren Vater früh verloren hatte.7

In ihren neuen Lebensumständen erblühte ElisaWalser bald zu einer »Dame par excellence« – wie Claire Zahler, eine Freundin ihrer Tochter Lisa, viele Jahre später schildern sollte: »Sie war die Hauptfigur in der Familie, die Achse um die sich alles drehte. Stets liebenswürdig, höflich, aber doch etwas Entschiedenes, das sie zur Respektperson stempelte.«8 Auf Fotos, die in den 1870er Jahren von Elisa gemacht wurden, wirkt sie feierlich, ruhig und freundlich, wenn sie in eleganten, bis oben hin zugeknöpften Kleidern steif im Studio des Fotografen posiert. Auf Bildern mit ihren Kindern begegnet uns ein sanfterer Gesichtsausdruck. Eine Aufnahme zeigt sie mit Baby Hermann im Kittel auf ihrer Hüfte, während der Knirps Adolf eher förmlich neben ihr steht, zu seinen Füßen ein Spielzeugpferd, ein Zeichen dafür, dass es diesen beiden gut gekleideten Kindern an nichts fehlte, was sich ein Junge wünschen konnte. Auf allen erhaltenen Bildern aus dieser Zeit sind Elisas Lippen fest zusammengepresst, doch wenn man sich ihre Augen anschaut, kann man sich mühelos vorstellen, wie ihr Mund in Gelächter ausbricht. Als verschmitztes junges Mädchen – als Berner Meitschi, wie der Dialektausdruck lautet, den Robert an verschiedenen Stellen seines Werks in ironisch volkstümlicher Weise gebraucht – muss sich Elisa lächelnd und flirtend in das Leben 26des spießigen jungen Adolf Walser, eines angehenden Bürgers, geschlichen haben.

Adolfs Hintergrund, der durch Generationen von Wohlstand, Bildung sowie literarischen und intellektuellen Leistungen geprägt war, hätte nicht unterschiedlicher sein können als der seiner Frau. Die Walsers waren eine angesehene Sippe, der Pfarrer, Gelehrte und Kaufleute angehörten. Die meisten von ihnen siedelten sich zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Teufen und Umgebung im Kanton Appenzell Ausserrhoden in der nordöstlichen Schweiz an. Diese Vorfahren waren oft gewaltige Wanderer – wie Robert Walser es ebenfalls werden sollte –, die für die Zähigkeit bekannt waren, mit der sie bis ins hohe Alter durch die Lande eilten.

Es gab einen Ahnen, auf dessen Leistungen Robert besonders stolz war: den Cousin seines Urururgroßvaters, Gabriel Walser-Zollikofer (1695-1776). Robert sollte ihn später in einem Prosastück mit dem Titel »Ein Dichter (I)« als Verfasser eines »umfangreiche[n] Geschichtswerk[s]« bezeichnen. Walser-Zollikofer studierte Theologie in Basel sowie in den deutschen Universitätsstädten Marburg, Tübingen, Jena und Halle, bevor er in die Schweiz zurückkehrte, um Kirchengemeinden in Speicher und Berneck zu leiten. Er erfreute sich eines Rufs als gewissenhafter und toleranter Mensch, der sich für psychisch Kranke einsetzte. Als ausdauernder Wanderer kam ihm seine Vorliebe fürs Unterwegssein bei seiner Arbeit als Kartograf zweifellos zugute. Walser-Zollikofer fertigte Landkarten der Schweizer Kantone Luzern, Uri, Glarus und Graubünden an, spezialisierte sich aber auf die Appenzeller Gegend, der er 1740 ein ganzes Buch widmete: Neue Appenzeller Chronick oder Beschreibung des Cantons Appenzell. In seinen späteren Jahren zeichnete er 15 neue Karten verschiedener Teile der Schweiz für den Neuen Atlas derSchweizer Republik.9

Ein zweiter denkwürdiger Vorfahre war Roberts Großvater Johann Ulrich Walser (1798-1866), selbst ein ausgesprochen produktiver Autor. Wie viele auf der Walser-Seite studierte Johann Ulrich Theologie, engagierte sich jedoch in der revolutionären 27republikanischen Politik, die nach den Napoleonischen Kriegen Deutschland und die Schweiz erfasst hatte. Johann Ulrich flog von der Universität Tübingen, als eine Rivalität zwischen politisch konträren Studentenverbindungen in einen Kampf ausartete, der mit Knüppeln und Äxten geführt wurde. Dennoch wurde er 1817 zum Pfarrer geweiht und nahm eine Stelle in Grub an, einer kleinen Appenzeller Stadt zwischen Heiden und Rorschach.

Während seiner Studien hatte Johann Ulrich begonnen, anonyme Streitschriften wie Das Ladenbüchlein im Lande Utopia zu schreiben und zu veröffentlichen, eine Parodie des Comptoirlebens. Zusätzlich zu solchen Satiren publizierte er auch ernsthaftere Schriften, darunter eine Geschichte der verschiedenen im Appenzeller Land vertretenen Religionen sowie eine Streitschrift, die sich für die Trennung von Kirche und Staat aussprach, für die er als erster Appenzeller Pfarrer eintrat. Darüber hinaus verfasste er eine satirische Broschüre zur Unterstützung eines fanatisch antisemitischen Journalisten (Hartwig Hundt-Radowsky); dieser hatte sich als prorepublikanischer Agitator, der dafür kämpfte, dem deutschen Adel seine Vorrangstellung und Macht zu nehmen, an Johann Ulrich gewandt. Johann Ulrichs augenzwinkerndes Pamphlet Sonnenklarer Beweiß, das derHundt-Radowsky der in der Offenbarung Johannis beschriebene Antichrist sey wirkte zu seiner Zeit wahrscheinlich witziger, als es das heute tut.10

Die republikanische Staatsform, die der Schweiz für kurze Zeit unter Napoleon auferlegt worden war, beflügelte manche Liberale aus Johann Ulrichs Generation dazu, sich für eine moderne Schweizer Verfassung einzusetzen, die eine starke Zentralregierung vorsehen und die Macht der einzelnen Kantone begrenzen würde. Ab den 1820er Jahren beteiligte sich Johann Ulrich immer stärker an den politischen Bestrebungen, die schließlich in die Ratifikation der neuen Verfassung mündeten. Von seiner Kanzel in Grub herab sowie in zahlreichen Zeitungsartikeln und privat gedruckten Broschüren verteidigte er die Position der Liberalen, die auf einen politischen Wandel drängten. Neben der Trennung 28von Kirche und Staat umfassten seine Desiderate ein modernisiertes Schulsystem und Religionsfreiheit. Sein politisches Wirken machte ihn zu einem umstrittenen Pfarrer, wobei manche Mitglieder seiner Kirchengemeinde dankbar für seinen Einsatz waren, während andere ihn vehement ablehnten. Nichtsdestoweniger erwarb er sich einen Ruf sowohl für seine Intelligenz als auch für den Esprit, mit dem er seine Anliegen vorbrachte.

Johann Ulrich war es auch, der seinen Zweig der Walser-Familie aus deren angestammter Heimat im Appenzeller Land in der Ostschweiz entwurzelte. 1833 bekam er einen Posten in einer Kirche in Liesthal angeboten, einer Kleinstadt bei Basel in der anderen Landeshälfte, und nahm ihn an. Doch die Liesthaler Gemeinde war es bald leid, mit den politischen Ansichten ihres Pfarrers konfrontiert zu werden, sobald sie die Zeitung aufschlugen, und als Johann Ulrichs Betrauung 1837 auslief, ließ sie ihn ziehen. Seiner Stellung beraubt, gründete er seinen eigenen Verlag und begann, radikale Zeitschriften und Kampfschriften aus fremder Feder zu drucken, neben dem Basellandschaftlichen Volksblatt, einer Zeitung, die er selbst herausgab. Unter seiner Leitung entwickelte sich das Volksblatt zu einer der meistverbreiteten Zeitungen in der Schweiz und zu einer wichtigen Waffe im Kampf um die Einführung einer starken Bundesregierung. Weil Johann Ulrich revolutionären politischen Flüchtlingen aus Deutschland, die es über die Grenze geschafft hatten, Beistand leistete – und auch ihre Flugschriften druckte –, war er auf deutschem Boden nicht mehr gelitten, so wenig wie übrigens auf französischem. Selbst in seiner Heimat war er Ziel von Angriffen seiner Gegner: Eines Nachts schoss jemand zwei Kugeln durch sein Schlafzimmerfenster, ohne indessen irgendjemanden zu treffen. Am Ende war Johann Ulrich erfolgreich. 1848 wurde eine neue Schweizer Verfassung nach amerikanischem Vorbild ratifiziert, und er wurde kurz vor seinem Tod 1866 in das neue Schweizer Parlament gewählt.

Robert Walsers Vater Adolf war das neunte von Johann Ulrichs dreizehn Kindern. Von diesen dreizehn erhielt nur eines eine Uni29versitätsausbildung (der Jüngste, Friedrich, der ein bekannter Architekt wurde); alle anderen Söhne erlernten ein Handwerk. Adolf wählte das des Buchbinders und wurde nach Paris in die Lehre gegeben. Diese Stadt sollte später eine wichtige Rolle in der Erzählliteratur seines Sohnes spielen, wo sie als ferne Heimstätte der Eleganz und des Savoir-vivre heraufbeschworen wird, als magischer Ort, an dem eine Wolke auf die Straße herabsinken und dort wie ein ruhender Schwan liegen bleiben konnte. In »Pariser Blätter« (1925) brüstet sich der Erzähler mit der Kultiviertheit, die er dank dieser Metropole erworben habe: »Seit ich Pariser Blätter lese, denen ein Duft von Macht entströmt, bin ich so vornehm, daß ich Grüße nicht erwidere und weiter darüber gar nicht staune.«11 Paris ist ein Ort, an den Robert Walser zahlreiche seiner Nebenfiguren reisen lässt, Maler wie Dichter, nie aber seine zentralen Charaktere. Mit eigenen Augen hat er die französische Hauptstadt nie gesehen.

Nach Beendigung seiner Pariser Lehre im Jahr 1864 beschloss Adolf Walser, nach Biel zu gehen. Damals wuchs diese Schweizer Kleinstadt mittlerer Größe gerade zu einer Stadt heran. Biel war auf dem Wiener Kongress von 1815 dem Kanton Bern zugeschlagen worden und sollte als Puffer zwischen der Hauptstadt Bern und dem Gebiet Jura dienen, das zur gleichen Zeit in den Kanton integriert wurde. (Bern war deutschsprachig und überwiegend protestantisch, das Jura hingegen französischsprachig und katholisch.) Biel wurden erhebliche kommunale Freiheiten eingeräumt, darunter das Recht, ungewöhnlich vorteilhafte Steuergesetze zu erlassen, die zu einem erheblichen Wachstum führten, vor allem im Zusammenhang mit der zunehmenden Industrialisierung der Stadt, deren Einwohnerschaft rasch von etwa 5600 (1850) über 11700 (1870) auf 21200 (1888) anstieg. In dieser Zeit erwarb sich Biel seinen Titel als Zukunftsstadt und rühmte sich sowohl einer Zukunfts- als auch einer Phantasiestraße.12 Die neuen Steuergesetze zogen eine große Zahl französischsprachiger Uhrmacher aus dem Jura an, während die Industrialisierung der Stadt voranschritt. 1885 waren zwei Drittel aller Schweizer Uhrmacher hier tätig.

30Auch Adolfs Geschäft florierte. Trotz bescheidener Anfänge – mit einer Werkstätte, in der Verpackungskartons hergestellt wurden – konnte er mehrfach den Standort wechseln. Dies tat er 1866, 1867, mindestens zweimal in den frühen 1870er Jahren und zweimal 1879, wobei er jedes Mal eine größere, zentraler gelegene Ladenfront wählte. Bereits 1867 schaltete er eine Annonce im Schweizer Handels-Courier, in der er verkündete, dass er seinen Laden um eine Buchbinderei und eine gainerie, eine Werkstatt zur Produktion von Lederwaren, erweitert hatte. Der Laden selbst führte nunmehr der Anzeige zufolge »ein reich assortiertes Lager von Schreib-, Post-, Pack- und Seidenpapier, Bleistiften, Federn, Tinte, Schiefertafeln in vier Größen von 15 à 30 Ct., Linealen, Schreibheften, Carnets, sowie Handlungs-, Haushaltungs- und Notizbüchern von verschiedener Größe«. Zudem »Nähkissen in eleganter Form« sowie verschiedene Verpackungsmaterialien bis hin zu »runden Uhrenschachteln«.13

In den 1870er Jahren ergänzte Adolf sein Angebot um Körbe und Damenhandtaschen aus Wachstuch und Leder und verlegte seinen Laden zunächst in eine große Straße mit reger Geschäftstätigkeit namens Schulgasse (heute Dufourstrasse), anschließend in die Nidaugasse, die vornehmste Adresse der Stadt. In den folgenden Jahren zog er mehrmals innerhalb der Nidaugasse um, so 1879 in ein besonders schickes, frisch renoviertes Haus, und nannte sein Geschäft von nun an Magazin Adolf Walser, womit er auf die französischsprachige Kundschaft schielte. Er vergrößerte sein Angebot erheblich. In einer Annonce bezeichnet er seinen Laden als Papeterie- und Quincaillerie-, also Schreib- und Eisenwarengeschäft, in dem man alle möglichen Haushaltsartikel erwerben konnte. Adolfs Produktpalette war sorgfältig auf die Bedürfnisse und den Geschmack von Biels rasch wachsender Mittelschicht ausgerichtet.

Der Kunde oder die Kundin, die aus dem strahlenden Sonnenschein der Nidaugasse in Adolf Walsers Magazin traten, wurden von einer Fülle an Artikeln begrüßt, die so ziemlich alles von 31Tischdecken über Petroleumlampen bis zu Spazierstöcken umfasste. In Modeschmuckvitrinen funkelten Halsketten, Armbänder, Manschettenknöpfe und Uhrketten. Die Spielwarenabteilung war bekannt für ihre große Auswahl an Puppen, Bilderbüchern und Spielen aller Art für Kinder wie für Erwachsene. Adolf stand oft selbst hinter der Verkaufstheke und plauderte mit der Kundschaft und mit Nachbarn, die beim Stadtbummel in seinem Laden vorbeischauten. Er war umgänglich und beliebt. Im Unterschied zu seinem eigenen Vater diskutierte er nie über Politik, ein Zug, den sein Sohn Robert Jahre später für »Das Bild des Vaters« entlehnte: »Dass er sich in Staats- und öffentliche Angelegenheit auffallend wenig mischte, war durchaus nicht eine Tugend an ihm, entsprach aber jedenfalls seinem bescheidenen Wesen.«14

Adolfs Geschäft war gut eingeführt, als er 1868 mit 35 die 29-jährige Elisa heiratete. Zu diesem Zeitpunkt war er zweifellos in der Lage, eine Frau zu ernähren, und sein Unternehmen vergrößerte sich mit seiner Familie weiter: Der älteste Sohn der Walsers, Adolf, wurde 1869 geboren, gefolgt von Hermann (1870), Oscar (1872), Ernst (1873), Lisa (1874), Karl (1877), Robert (1878) und Fanny (1882). Irgendwann zog Elisas Mutter bei ihnen ein und blieb bis zu ihrem Tod im Jahr 1877. Die rasch wachsende Familie zog so oft um wie das Geschäft: Wie die Verzeichnisse der Bieler Einwohnerkontrolle belegen, ließ Adolf Walser wenigstens acht Privatadressen registrieren.

Zum Zeitpunkt von Roberts Geburt befand sich die Familie auf ihrem wirtschaftlichen Höhepunkt, in einem stattlichen vierstöckigen Haus, das an die Rückseite von Adolfs Laden in der Nidaugasse angebaut war. Es verfügte über einen kleinen Balkon im zweiten Stock, auf dem Elisa frische Luft schnappen konnte, wenn sie sich um ihre Kinder kümmerte. Beide Gebäude gehörten Alexander Schöni (1796-1880), der wie Adolfs Vater Johann Ulrich Walser ein führender Vertreter der Schweizer radikalrepublikanischen Szene war und verschiedene Positionen in der Kommunalverwaltung innehatte. Wie Johann Ulrich nahm er politische 32Flüchtlinge von jenseits der badischen Grenze auf und unterstützte sie so aktiv, dass sein Haus im Volksmund Revolutionärssalon genannt wurde – ein ironisch anmutender Name für den Wohnsitz eines dezidiert unpolitischen Ladenbesitzers.15

Als der im Revolutionärssalon geborene Schriftsteller zwei Jahre alt wurde, war die Familie einige Häuser weiter in ein neues Domizil in der Nidaugasse umgezogen. Dort verlebte Robert als Sprössling eines kleinbürgerlichen Haushalts seine jungen Jahre in relativer Geborgenheit, wobei seine Hauptbeschäftigung darin bestand, Unfug anzustellen, oft zusammen mit seinem Bruder Karl. Walser schrieb keine Tagebücher und fast keine Briefe, in denen er sich an seine frühe Kindheit erinnert, doch eine Reihe von Entwürfen aus dem Jahr 1925 – die ›Felix-Szenen‹ – beschreiben eine Kindheit, die gut mit dem übereinzustimmen scheint, was wir über seine frühen Jahre wissen. Die erste dieser Szenen ist ein Selbstgespräch des gleichnamigen Protagonisten, dem die Bühnenanweisung »Felix vor dem Geschäftsladen seiner Eltern, er ist vier oder sechs Jahre alt« vorangestellt ist:

Wie hübsch ist es, so klein zu sein. Man ist für gar nichts verantwortlich. Ich bin mir förmlich noch in vieler Hinsicht ein Rätsel. All die schönen Waren im Schaufenster. Ganz zu hinterst gegen das Gäßchen ist meines Vaters Büro: Schon ahnt mir ein bißchen, zu welchem Zwecke so ein Büro da ist. Meine Schwester, die jünger ist als ich, scheint sehr anspruchsvoll, sie hat ein Bedürfnis, von welchem ich mich schon weit entfernt habe, beständig muß sie einen Zapfen im Mund haben, sonst wird ihr die Situation unleidlich […]. Meine Mutter eilt immer, als fände sie zu vielem, dem sie sich gern widmen würde, keine Zeit. Sie gäbe sich mit mir ab, wenn ihr das erlaubt wäre. Mir scheint, sie hat zu vieles zu tun, und ich mache mir beinahe Sorgen, daß ich keine Sorgen habe.16

33In anderen ›Felix-Szenen‹ schildert Walser, wie Felix und sein Bruder einem weniger begüterten Kameraden auflauern, dem Sohn eines Schreiners, den sie gefangen nehmen und demütigen wollen (doch schlägt er ihnen ein Schnippchen); wie Felix von einem Arzt behandelt wird, nachdem ihm ein Knallfrosch das Gesicht verbrannt hat; wie Felix einen Machtkampf mit seiner jüngeren Schwester verliert. Den Hintergrund dieser Erlebnisse bilden der elegante Laden, das Büro und der Hof dahinter. Es ist eine Szenerie des Wohlstands, die hier entfaltet wird, und Felix und sein Bruder fühlen sich ihrem Spielkameraden aus der Arbeiterklasse überlegen, bis er sie wissen lässt, dass sein Vater ein Wörtchen mit ihrem Vater reden wird, wenn sie ihn drangsalieren. Felix’ Familie hat eine Magd, über die er bemerkt, »unsere Magd macht sich nicht viel aus mir«; eine ähnliche Beobachtung findet sich in dem Prosastück »Fidelio« von 1922, dessen Erzähler berichtet, wie ihm einmal die Magd der Familie mit dem Wort »drohte […]: ›Denk’ du heilig d’ran!‹« Der junge Felix trinkt den Rest Bier aus einem stehengebliebenen Glas in einem Gartenrestaurant und wird dafür geschlagen, auch klettert er verbotenerweise auf einen Baum, sehr zum Entsetzen von dessen Eigentümerin. Der Erzähler von »Fidelio« wiederum erinnert sich daran, wie ihn ein Lehrer für ein ungenanntes Vergehen mit den Worten tadelte: »Das wäscht der Rhein nicht weg!«17

War Robert ein solcher Frechdachs wie all diese fiktionalen oder halbfiktionalen Charaktere? Marie Schaetzle-Ehrensperger, eine weitere Kindheitsfreundin von Roberts älterer Schwester Lisa, hat Robert und Karl als die wilden Kinder einer ansonsten anständigen Familie in Erinnerung:

Bei Walser’s wurden wir stets liebevoll, aber etwas steif empfangen; Lisa musste uns auf Vater’s Wunsch Klavierspielen; Herr W. kam dann mit einer Fl. Wein & wir mussten, so wenig der Wein uns zusagte ihn trinken. Ab & zu kamen die älteren Brüder in die gute Stube & grüssten sehr zeremoniell; die bei34den Kleinen Carl & [Röbi] trieben in der Küche Alotria, man hörte es gut, sicher Wortgefechte & was so Jungen’s von 15 & 16Jahren eben treiben. […] Wir waren wohl noch schulpflichtig als wir zu viert mit Röbi auf den Bözingenberg gingen; auf dem Abstieg sagte er hier spielen wir; man stellte grosse Steine auf wie Kegel; er befahl dann mit kl. Steinen die grossen, er nannte sie Bourgeois, zusammenzuschlagen; wir seien die Sozis; was wussten wir damals was letztere waren. Im Abstieg kehrten wir alle 4 seine Schw. Lisa auch, in eine kl. Wirtschaft i./ B[iel]. er, Röbi bestellte Wein & Brötli; alle waren wir kreuzfidel, aber b/. Weggehen erklärte R. wir alle hätten kein Geld; gab den guten Namen s/. Vaters an.18

Eine wesentliche und andauernde Quelle für Dramen in Roberts früher Kindheit war sein stürmisches Verhältnis zu Karl. Die beiden zankten sich oft, und Karl stachelte seinen jüngeren Bruder zu allerlei Dummheiten an. In verschiedenen literarischen Werken schreibt Walser über Brüder, die sich befehden und wieder versöhnen, nachdem der jüngere den älteren um Verzeihung gebeten hat, obwohl der ältere im Unrecht war. In der Version, die er beispielsweise in seinem ersten und am stärksten autobiografisch gefärbten Roman, Geschwister Tanner, erzählt – in einem Brief, den der Protagonist Simon seinem Bruder Kaspar schreibt –, gründet der Zwist in einer demütigenden Geste:

Beim Eßtisch warfst Du mir einmal […] eine Platte mit Sauerkraut entgegen, weil Du mußtest und sagtest dazu: »Da, pack!« Ich muß Dir sagen, damals zitterte ich vor Wut, schon deshalb, weil es für Dich eine schöne Gelegenheit war, mich aufs grimmigste zu kränken, und ich dazu nichts sagen konnte. Ich packte die Platte an, und war eben dumm genug, den Schmerz der Kränkung bis zur Kehle hinauf voll auszukosten. Weißt Du noch, wie eines Mittags […] dann einer zu Dir in die Küche herangezaudert kam und Dich bat, mir wieder gut zu sein. 35Es war ein unglaubliches Werk der Überwindung, […] sich so durch das Gefühl der Beschämung und des Trotzes hindurchzuwinden, bis zu Dir, der Gestalt des zur ablehnenden Verachtung neigenden Feindes. Ich tat es, und ich bin mir dankbar dafür.19

In den ›Felix-Szenen‹ hingegen, die 19Jahre später entstanden, ist der Affront ausgespart; die Geschichte zeigt nur den Moment der Versöhnung:

Was mich dieses zaudernde Vorrücken an Überwindung in der stolzen Bruderseele kostet, bist du wohl kaum entschlossen, richtig einzuschätzen. Dein Gesicht drückt keineswegs die nötige Energie aus, mich und was ich hier beginne // auch nur fingerdick oder -hoch zu würdigen, und so soll denn diese Küche Zeuge einer der kühnsten und unerschrockensten und wohl auch waghalsigsten Handlungen werden, die sich je ein Mensch abgerungen haben mag.20