5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

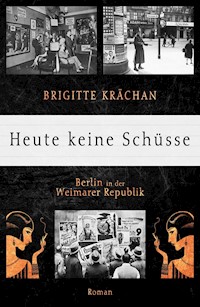

Walter Schachtschneider beschreibt das Berlin der Weimarer Republik in einem Tagebuch. Die Arbeit in einer Galerie bringt Walter in engen Kontakt mit der schillernden Kultur- und Künstlerszene Berlins. Durch die Freundschaft zu dem Kommunisten Fritz lernt er auch das Elend in den Mietskasernen und Hinterhöfen der Arbeiter kennen. Walter fühlt sich ohnmächtig angesichts der drängenden Probleme. Innerlich zerrissen im Für und Wider der möglichen Lösungen flüchtet er in die Rolle des distanzierten Beobachters. Sein Nicht-Handeln führt jedoch zum Konflikt. Walters fiktive Geschichte ist in den historischen Kontext der damaligen Zeit eingebunden. Eine spannende Reise von der Gründung der Republik, zu ihren politischen und sozialen Krisen, ihrer Blütezeit in den zwanziger Jahren bis zum Untergang der Demokratie im totalitären Regime des Nationalsozialismus.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 472

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Brigitte Krächan,

geboren 1962, studierte Soziale Arbeit in Mainz und war viele Jahre in diesem Beruf tätig. Sie ist Mutter von zwei erwachsenen Kindern und lebt mit ihrem Mann im Saarland.

„Heute keine Schüsse“ ist ihr vierter Roman.

Die Autorin im Internet:

http://blog.aemaets.de/

Brigitte Krächan

Heute keine Schüsse

Berlin in der Weimarer Republik

Roman

2018 Brigitte Krächan

Lektorat: Dr. Hanne Landbeck, schreibwerk berlin

Covergestaltung: Eva-Maria Vogtel

Nutzungsrechte der Fotos: bpk Bildagentur

Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg

ISBN Paperback: 978-3-7469-1774-0

ISBN Hardcover: 978-3-7469-1775-7

ISBN e-Book: 978-3-7469-1776-4

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Personenverzeichnis

fiktive Personen

Walter Schachtschneider: Galeriegehilfe, Chronist

Alfred Schachtschneider: Vater von Walter, Industrieller

Cläre Schachtschneider: Mutter von Walter

Wilhelm Schachtschneider: Bruder von Walter, Industrieller

Margarete von Hauen: geborene Schachtschneider, Schwester von Walter

Ludwig Schachtschneider: Bruder von Walter, Verleger, Journalist

Ernst von Hauen: Mann von Margarete, Verleger, Journalist

Elise, Marie-Cläre, Max: Kinder von Ernst und Margarete

Auguste Schachtschneider: Frau von Wilhelm

Paul, Heinrich, Sophie: Kinder von Wilhelm und Auguste

Karl Radke: Galerist, Chef von Walter

Trude Radke: Karl Radkes Frau

Phillip und Elsa Radke: Sohn und Tochter von Karl und Trude Radke

Fritz Brauer: Freund von Walter, Kommunist

Herr und Frau Brauer: Eltern von Fritz

Luise Lemercier: Revuetänzerin

Anna: Tochter von Luise

Frederic Werner: Maler im Düsseldorfer Kunstverein

Ernst Bocholt: Kriegs- und Historienmaler, Düsseldorfer Malerschule

Adolf Parus: Mitglied der Düsseldorfer Malerschule

Martin Lindemann: Architekt in der Bauhausbewegung

Karl Müller: Galerist in Basel

Paul Rozen: Galerist in Berlin

Ein Verzeichnis der historischen Persönlichkeiten, sowie wichtiger Parteien und Zeitungen der Weimarer Republik, findet sich am Ende des Buches.

Prolog

25.02.1917, Sonntag

Frieden.

Es ist gefährlich, diesen Wunsch laut auszusprechen. Wer gar den Frieden öffentlich einfordert, riskiert, als Verräter abgeurteilt zu werden.

Fritz erzählte, dass die Polizei mutmaßliche Pazifisten in Listen erfasst und beobachtet. Niemand ist sicher. Auch Geld und große Namen schützen nicht.

Sie haben Paul Cassirer wieder zu den Waffen gerufen. Ihn, einen herzkranken Sechsundvierzigjährigen! Im Frühjahr 1916 war er demobilisiert worden. Es ist zu hoffen, dass er einflussreiche Freunde hat, die sich für ihn verwenden. Paul Cassirer hat zu deutlich für den Frieden gesprochen.

Seit ich in Berlin bin, bewundere ich das Engagement des Galeristen Cassirer. Ich besuche jede seiner Ausstellungen. Er zeigt, dass man mit Kunst, Künstlern und Publikum auch anders umgehen kann, als Radke das tut. Für den Galeristen Karl Radke, meinen Arbeitgeber, ist der Handel mit Kunst in erster Linie ein Geschäft. Paul Cassirer hingegen hat ein wunderbares Gefühl für Malerei. Und er zeigt Ausdauer, wenn es darum geht, einen Künstler zu fördern. Er lässt nicht locker, wenn er von einem Künstler überzeugt ist. Zur Not kauft er die Werke selbst oder überredet seine vermögende Verwandtschaft, ihm Bilder abzukaufen. Man sagt, dass er die Maler mit großzügigen Unterhaltszahlungen unterstütze. Paul Cassirer ist eine einflussreiche Persönlichkeit in der Kunstwelt. Vor dem Krieg war er in den Salons von Paris, Amsterdam und Brüssel zu Hause.

Und selbst diesen bedeutenden Mann schicken sie zurück in den Morast der Schützengräben.

Sein Vergehen?

Nun, ich war dabei. Paul Cassirer hatte zu einem Vortragsabend in den Salon Cassirer gebeten. Auch die umliegenden Galeristen waren eingeladen. Radke schätzt die Arbeit der Galerie Cassirer nicht sonderlich. In seinen Augen zeigt sie zu viele Impressionisten, zu viel Avantgarde, zu viel Rinnsteinkunst, zu wenig Erbauliches, zu wenig Schönheit und Harmonie. Noch dazu ist Paul Cassirer Jude. Aber wenn der große Cassirer einlädt, schlägt man diese Offerte nicht aus. Ich nahm den Auftrag gerne an, die Galerie Radke am Abend des 17. Februar zu vertreten. Die Schauspielerin Tilla Durieux, Cassirers Frau, sollte lesen. Und wie sie las! Sie verwandelte die Erzählung in ein fesselndes, beklemmendes Schauspiel. Die Geschichte des unscheinbaren Kellners, der seinen einzigen Sohn in diesem grausamen Krieg verliert und das entsetzliche Ereignis kaum in stammelnde Worte zu fassen vermag. Frieden. Dieses letzte Wort, leise, doch eindringlich, voller Erregung gesprochen. Es wurde von den Zuhörern aufgenommen und flüsternd weiter getragen. Der Vortrag ergriff mich stark.

Kurz danach erschien ein Bericht in der Presse, der den Salon Cassirer als pazifistischen Schlupfwinkel diffamierte. Jemand hatte Paul Cassirer denunziert.

Im Frühjahr 1917 ist es gefährlich, zu laut über einen Frieden nachzudenken. Als ich an das Fenster unserer Galerie trat, konnte ich beobachten, wie sie kamen und gegenüber im Salon Cassirer eine Hausdurchsuchung durchführten.

Und heute also berichtete Fritz, dass man sich im Kabelwerk Cassirer draußen in Charlottenburg erzähle, Paul Cassirer sei wieder eingezogen worden. Wütend fügte er hinzu:

„Der Streik in den Munitionsfabriken war ein guter Anfang, man darf jetzt nicht nachlassen. Man muss auf die Straße gehen, man muss protestieren! Gegen den Krieg, gegen die Willkür und gegen den Hunger. Frieden! Freiheit! Brot!“

Jedes Wort unterstrich Fritz mit dem Schlag seiner Faust auf den Tisch der Gaststube des Excelsior, drüben beim Anhalter Bahnhof. Dabei schaute er mich auffordernd an.

Aber was könnte ich tun? Was soll ich auf der Straße? So viele waren schon auf der Straße: bekannte, einflussreiche Leute. Ich habe sie gesehen. Von unserer Galerie in der Viktoriastraße durch die Bellevuestraße bis zum Potsdamer Platz sind es nur fünf Minuten. Bei der großen Demonstration für den Frieden letztes Jahr am 1. Mai waren Tausende zum Potsdamer Platz gekommen. Karl Liebknecht hat gesprochen:

„Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Regierung!“ Er wurde zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt. Hochverrat.

Und jetzt Paul Cassirer.

Ich habe den Krieg an der Front erfahren und erlebe nun den Krieg in Berlin. Und was ich fühle, ist die gleiche Ohnmacht. Mächtig sind die Anderen. Mein Tun bewirkt nichts. Vielleicht ist meine Aufgabe ja nicht die, zu protestieren, sondern zu beobachten. Jemand muss das Protokoll führen in diesen verworrenen Zeiten. Alle sind verstrickt in ihr eigenes Schicksal. So sehr beschäftigt, ihr Leben zu gestalten, Politik zu machen, Kunst zu fördern, Geld zu verdienen, dass sie den Blick für das Ganze verlieren.

Ja, vielleicht ist genau dies meine Rolle: Die Rolle des Chronisten, der den objektiven Blick auf diese Zeit festhält, für die, die nach uns kommen. Dieses Tagebuch soll mein Beitrag sein. Meine Sicht durch das Fenster meiner Stube über der Galerie auf die vornehmen Villen der Viktoriastraße und auf den Salon Cassirer gegenüber. Mein Eindruck von den Menschen, wenn ich durch die Straßen von Berlin gehe, mein Erleben der öffentlichen Kundgebungen auf den großen Plätzen Berlins und der belauschten Gespräche danach in den Cafés am Alexanderplatz und Unter den Linden. Dies alles werde ich in meinem Tagebuch festhalten.

Und es soll zunächst den Krieg beschreiben, der vor drei Jahren begann und den viele immer noch nicht verloren geben wollen.

Sommer 1914

Wenn ich heute auf den Sommer 1914 zurückblicke, auf jenen wunderbaren, prächtigen Sommer, dann wünsche ich mich oft dorthin zurück.

Mein erstes Jahr an der Kunstakademie in Berlin war gerade zu Ende gegangen. Ich hatte es genossen. Ich liebte diese laute, hektische, freie Stadt, die so gar nichts mit dem behäbigen, spröden Witten gemeinsam hatte. Berlins lebendige Straßen, das ständige Verkehrschaos in der Friedrichstraße, die Ausflüge mit der Bahn zum Wannsee, die Spaziergänge im Tierpark und die endlosen Diskussionen über die progressiven Kunstausstellungen der Secession am Kurfürstendamm.

Ein neues Jahrhundert hatte begonnen. Unser Vertrauen in Technik und Wissenschaft war groß. Wir waren fasziniert von dem industriellen Fortschritt, der Anfang des neuen Jahrhunderts so überwältigend begonnen hatte. Auch die Eisenwerke meines Vaters in Witten liefen gut, sein Geschäft expandierte, wie viele Unternehmen in ganz Europa. Die Menschen hatten Arbeit und ein gutes Einkommen.

Wenn ich auf jenen Sommer 1914 zurückblicke, fällt es mir schwer, zu erklären, warum Europa in den Krieg ging. Ja – ich schreibe, dass Europa in den Krieg ging, nicht alleine Deutschland. Ganz Europa schien vor drei Jahren kein sonderliches Interesse zu haben, den Krieg zu verhindern. Es war, rückblickend betrachtet, als hätten alle diesen Krieg gewollt, nicht nur Deutschland. Und doch finde ich keinen einzigen Grund rationaler Art für diesen eigenartigen Kriegshunger. Keine Ideologie, die es voranzubringen galt. Keine Gebiete, die erobert werden mussten, um einem Volk neuen Raum zu geben.

Ich hatte mein erstes Jahr in Berlin beendet. Das Studium in der Ferne, der Abstand zu meiner Familie, hatten mir gut getan. Und so folgte ich gerne der Einladung des Vaters nach Swinemünde. Er hatte die ganze Familie zu einer Erholung an die Ostsee eingeladen. Wilhelm, mein ältester Bruder, arbeitete nun schon seit fünf Jahren in den Hüttenwerken. Er nahm seine Profession sehr ernst. Er war der Erste, der am Morgen die Fabrik betrat und wenn am Abend die Familie zur Nacht gegessen hatte, ging er noch einmal zurück in die Verwaltungsstube, um mit den Vorarbeitern den nächsten Tag zu besprechen. Auguste, seine Frau, beklagte sich oft, die endlose Arbeit raube ihm die Geduld und den Atem, um mit ihr und dem kleinen Paul freundlich umzugehen.

Wilhelm mit Auguste und Paul, die Mutter, meine Schwester Margarete, mein zweiter Bruder Ludwig und ich kamen in jenem außergewöhnlich schönen Sommer zu diesem Urlaub in Swinemünde zusammen. Der Vater war in Witten geblieben, um den reibungslosen Lauf der Arbeit in den Werken zu beaufsichtigen. Die Abwesenheit des Vaters - vielleicht war sie der Grund, weshalb mir jener Sommer leicht und ausgelassen in Erinnerung blieb. Ich war mit Auguste und dem kleinen Paul am Strand entlang spaziert, als uns die Menschen auffielen, die sich am Musikpavillon um den Anschlagkasten scharrten. Im Näherkommen vernahmen wir die Nachricht, dass seine kaiserliche Hoheit, der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand und seine Gemahlin, die zu den Manövern nach Bosnien gefahren waren, dort in der bosnischen Hauptstadt einem politischen Attentat zum Opfer gefallen waren.

Noch ahnte ich nicht, was diese Nachricht für Europa bedeuten sollte. Die Ermordung erregte keine besondere Anteilnahme in mir. Und auf der Strandpromenade gab es mehr Erfreute als Trauernde. Der Thronfolger war beim Volk nicht beliebt gewesen. Natürlich berichteten die Zeitungen am nächsten Tage ausführlich über das Attentat. Aber nichts deutete an, dass sich dieses Ereignis zu einer ernsthaften politischen Aktion gegen Serbien ausweiten würde.

Dann stand in den Journalen zu lesen, dass Österreich diesen Mord nicht ungesühnt lassen dürfe. Aber selbst als Deutschland Österreich seine volle Unterstützung beim Vorgehen gegen Serbien zusicherte, nahm niemand das Säbelrasseln ernst. Wir blieben in Swinemünde und genossen die Sonne und die Strandspaziergänge. Wie sollte man den Vorfall auch ernst nehmen, wenn selbst der Kaiser keinen Anlass sah, seine jährliche Skandinavienreise abzusagen. Niemand dachte an Krieg und ganz gewiss ahnte niemand, am Vorabend welchen Krieges wir standen. Bestenfalls ein regional begrenzter, erzieherischer Schlag gegen Serbien, das war es, womit einige wenige rechneten.

Berlin, Sommer 1914

Wie anders, wie erregt, wurde hier in Berlin das Attentat diskutiert. Über das Ultimatum Österreichs an Serbien, die ausweichende Antwort darauf, die Telegramme zwischen den Monarchen und die Reden über Mobilmachung.

Jean-Marc, auch Student der Kunstakademie, erreichte eine Depesche seines Vaters: Er solle umgehend nach Lüttich zurückkehren. Als ich ihn nach dem Grund fragte, antwortete er:

„Man muss Vorkehrungen treffen, gut möglich, dass die Deutschen durch Belgien marschieren.“

Diese kritischen Julitage. Extrablätter. Fast täglich gab es neue Meldungen.

Kurz vor der Mobilmachung! – Krieg nicht mehr zu vermeiden!

Und dann wurde es wahr:

Das Deutsche Reich erklärt Russland den Krieg!

Es war der 1. August 1914.

Wir alle, Studenten und Professoren, zogen vom Pariser Platz zum Lustgarten. Hunderte waren wie wir Unter den Linden unterwegs. Es hieß, der Kaiser spräche. Als wir vor dem Stadtschloss ankamen, warteten über hunderttausend Menschen auf ihren Kaiser. Arbeiter, Professoren, Studenten, Gelehrte, Angestellte, Künstler. Alle sangen. Das Deutschlandlied und die Hymne des Kaisers Heil dir im Siegerkranz.

Großer Jubel, als der Kaiser auf den Balkon des Schlosses trat und rief:

„Ich kenne keine Parteien mehr. Ich kenne nur noch Deutsche.“ Es gab viel Beifall. Auch mich ergriff das erhebende Gefühl Teil einer starken und gerechten Bewegung zu sein.

Dann wurde mobil gemacht. Und viele meiner Mitstudenten machten sich auf zum Waffengang. Wir brannten darauf, in diesen heiligen, wundervollen, ehrenhaften Krieg zu ziehen.

Ich verfasste eine eilige Depesche an den Vater:

„Morgen stelle ich mich in Düsseldorf bei den Ulanen“.

Er möge alles richten. Möge Sorge tragen, dass mein altes Infanterieregiment mich aufnähme. Mit den alten Kameraden, mit denen ich meinen einjährigen Dienst absolviert hatte, wollte ich in diesen Krieg ziehen. Dieses Mal, für die heilige Sache, fiel es mir leicht, die Beziehungen des Vaters zu erbitten.

In Witten hatte man mir die Wäsche schon gerichtet. Die Ausrüstung lag bereit. Die Mutter hatte Goldstücke in die Hosen eingenäht, eigenhändig. So etwas überlässt man nicht der Zugehfrau. Als ich den Stolz in den Augen meines Vaters sah, wusste ich: Dieses Mal hatte ich alles richtig gemacht. Und ich war der erste seiner Söhne, der sich zum Dienst für das Vaterland gemeldet hatte. Ludwig war noch in Jena, zögerte, sein Studium zu unterbrechen. Das Vaterland habe ihn noch nicht gerufen. Der Missmut in Vaters Stimme, als er von Ludwig sprach. Dieses Mal war ich der Erste.

Dann die Enttäuschung, als meine Mission zu scheitern drohte. Das Infanterieregiment der Ulanen stand zum Aufbruch bereit. Vollzählig. Sie hatten ausreichend stehendes Heer und wollten keine weiteren Freiwilligen mehr aufnehmen. Vater telefonierte nach Düsseldorf. Schließlich: Ich solle mich am Bahnhof einfinden. Noch in der Nacht. Vielleicht würde jemand ausfallen und sie mich dann als Ersatz mitnehmen. Die Mutter gebrauchte Widerworte. Was selten geschah.

„Der Junge. Und ohne Vorbereitung.“

Doch der Vater brachte mich persönlich zum Bahnhof.

Alles war voller Feldgrauer. Ich genoss die betriebsame Hektik, das Schreien, das Laufen. Frauen, Mütter mit kleinen Kindern an den Händen, die winkten. Dazwischen die Männer, die Gewehre mit Blumen geschmückt. Manche verlegen. Die Älteren wirkten traurig, sie mussten Frau und Kind zurücklassen. Die Jungen schauten übermütig. Ihr Lebewohl war leicht, sie ließen keine Verantwortung zurück. Die Ulanen haben mich mitgenommen. Die alten Kameraden. Ein schneller Abschied vom Vater. Ein kurzes Drücken von Margarete und Auguste. Wilhelm hat mir auf die Schulter geklopft:

„Wir sind stolz auf dich, kleiner Bruder. Wir sehen uns Weihnachten, wenn der Krieg zu Ende ist!“

Die Mutter war nicht mitgekommen.

Der Zug brachte uns nach Aachen.

Es ging feldmarschmäßig in Richtung belgischer Grenze. Voller Übermut zerschlugen wir die Grenzbäume, marschierten leichten Schrittes auf Lüttich zu. Ich dachte an Jean-Marc, den Belgier, der von Berlin nach Lüttich gerufen wurde. Wie absurd wäre es, meinem Mitstudenten hier als Feind zu begegnen.

Wir marschierten durch kleine, ruhige Orte. Erst in Thimister stellten sich uns Belgier entgegen. Es war ein Aufklärungstrupp. Sie eröffneten das Feuer, entschlossen, ihre Heimat zu verteidigen. Die Ulanen schossen zurück. Niemand entkam ihrem Beschuss. Wir marschierten weiter, eilig trotz der sommerlichen Hitze.

Wir hatten nicht damit gerechnet, welch erbitterten Widerstand die Forts um Lüttich leisteten. In der Nacht zum Donnerstag sahen wir den Zeppelin über Lüttich stehen. Er warf Granaten auf die Stadt. Man wollte den Widerstand der Bevölkerung brechen. Aber erst die schweren Mörser brachten die Belgier zur Räson. Die Forts fielen. Lüttich folgte am 16. August. Unser Regiment zog weiter. Auch die Dicke Berta zog weiter, Krupps mächtige Mörser-Kanone. Sie war eigentlich für Paris bestimmt.

Bis Löwen hatten wir Glück. Wir wurden nur ein weiteres Mal von belgischen Geschützen beschossen. Unsere Artillerie schoss zurück. Ein deutsches Geschütz ist eine furchtbare Waffe. Erst erscholl das Getöse der Kanonen. Dann Stille. Wir hörten keine Schüsse mehr aus Richtung der belgischen Stellung. Wir marschierten an der Stelle vorbei, von wo die Belgier geschossen hatten. Da war kein Leben mehr.

Löwen, August 1914

Es hieß, Löwen hätte sich ergeben. Aber sie hatten uns vor den Franktireurs, den bewaffneten Zivilisten, gewarnt. Was dann geschah, werde ich nie vergessen. Es war Abend, als in Löwen geschossen wurde. „Franktireurs“, hieß es. Wir hatten Befehl, das Feuer zu erwidern, die Freischärler zu vernichten. Die feindlichen Schüsse kamen aus einem Wohnhaus. Mein Kamerad schlug die Tür des Hauses ein, schüttete Leichtbenzin in den Flur und warf ein Streichholz hinein. Das Haus stand gleich in Flammen. Überall zündeten Kameraden die Häuser an.

So kam es, dass Löwen brannte.

Wer seinem brennenden Haus entkam, wurde erschossen. Zwei Tage dauerte das Kämpfen und Morden. Im Traum noch höre ich meine Kameraden im Siegestaumel grölen:

„Die Universität brennt!“

Ich habe nicht verstanden, welchen Sinn die Brandschatzung der Universität haben sollte. Erst später habe ich erfahren, was in Löwen tatsächlich brannte und wie viele Zivilisten beim Strafgericht von Löwen ihr Leben ließen.

Die Ulanen zogen weiter.

Ich gewöhnte mich an das Marschieren, an das Kämpfen, die Einschläge der Granaten. Eine traurige, stumpfe Routine hatte mich umfangen. Die Toten blieben zurück. Ein Nachtrupp würde sie bestatten – vielleicht. Die Verwundeten kamen weg und wir, die Überlebenden, marschierten weiter. Wurden angetrieben, immer weiter zu marschieren.

Als wir die französische Grenze überschritten, müde, von den Strapazen und den Erlebnissen gezeichnet, dachte ich zurück an unseren übermütigen Einmarsch in Belgien. Wie unwissend, wie arglos wir doch damals gewesen waren.

Lille, November 1914

Wir marschierten nach Lille. Vor uns war ein Studentenregiment aus Freiwilligen, unerfahren, erst wenige Tage an der Front. Bei ihnen wäre ich auch gewesen, wenn mich die Ulanen nicht aufgenommen hätten. Die Freiwilligen waren uns über ein abgeerntetes Kornfeld vorausgegangen, noch ehe wir sie warnen konnten. Übermütig, unvorsichtig, das Deutschlandlied auf den Lippen. Wir haben weiter hinten in Deckung gelegen. Sie sind singend in den Hinterhalt der Franzosen gelaufen. Wir beschossen die französischen Maschinengewehrstellungen, haben sie zerschlagen. Und sind weiter marschiert. Über unsere toten Kameraden hinweg. Ein Student lag neben dem anderen. So hätte ich auch liegen können. Den Verwundeten haben wir zugerufen, sie sollten aushalten, die Sanitäter wären unterwegs. Ich hätte ihnen gerne geholfen, aber was sollte ich tun, wir mussten vorwärts.

Briefe, Frühjahr 1915

Im Februar erreichte mich ein Brief der Mutter. Ludwig habe sich nun doch als Freiwilliger gemeldet. Er wollte hinter dem jüngeren Bruder nicht zurückstehen. Meine Mutter klagte, wie unsinnig es sei von all den jungen Menschen, die Ausbildung abzubrechen, fortzulaufen in diesen Krieg. Wie der eine Junge den anderen mitzöge. Dabei könnten sie auch zuhause dem Kriege dienlich sein. Die Fabrik brauche Arbeiter, die Produktion von Granaten müsse vervielfacht werden, das habe sogar Wilhelm gesagt und der Vater.

Die Mutter würde nie den Krieg kritisieren, sie würde niemals etwas anders sagen als der Vater, also warf sie mir, ohne es auszusprechen vor, ich hätte Ludwig in den Krieg gezogen. Seit wann nehmen meine älteren Brüder sich mein Tun zum Vorbild? Aber vielleicht konnte der stille, ernste Ludwig es tatsächlich nicht ertragen, dass der jüngere Bruder als Erster gegangen war. Ich habe nur kurze, nichtssagende Briefe nach Hause geschickt. Selten. Andere schrieben täglich. Aber wem hätte ich etwas berichten sollen und was?

Der Mutter? Vom Artilleriebeschuss und dem endlosen Trommelfeuer? Von den ungewissen Nächten in den Gräben, der Hitze im Sommer, der Kälte, dem Matsch im Winter? Vom Vormarsch durch Belgien mit der Angst vor einem Hinterhalt, vom Zurücklassen der Verwundeten und der Toten, in der Hoffnung, dass die Sanitäter sie finden würden? Es hätte die Angst meiner Mutter nur befeuert und ihre geheimen Vorwürfe vermehrt.

Und dem Vater? Hätte ich ihm davon schreiben sollen? Hätte er nicht aus diesen Briefen die Veränderung, die mit seinem Sohn passierte, herauslesen können? Ihn hätte jedes kritische Wort über Schliefen, den großen Kriegsstrategen, oder gegen Ludendorff, jenen engen Vertrauten von Generalfeldmarschall Hindenburg, erbost, persönlich betroffen. Er würde sich von mir seine Helden nicht kleinreden lassen.

Und gar in Briefen davon sprechen, dass dieser Krieg ein Fehler gewesen sei? Ich hätte beide gegen mich aufgebracht: den Vater, weil der Kaiser nie fehlging und die Mutter, weil sie ihre Söhne niemals aufgrund eines Fehlers in die Schlacht gegeben hätte.

Und Wilhelm? Für ihn war der Krieg ein lukratives Geschäft. Selbst als zu Weihnachten kein Frieden war, schrieb er mir enthusiastisch, wie sehr die Nachfrage nach Stahl und Granaten seine Geschäfte anheizen würde. Wie viel Eisen die Produktion der „Dicken Berta“ benötigte. Wie gut die Zusammenarbeit mit dem großen Krupp sei. Wie stolz er sei, dass man die Wittener Stahlwerke an der Produktion der Pressgasminenwerfer beteiligen würde und dass er gewiss auch bald die Herstellung von Handgranaten in Auftrag bekäme. Wir sollten nur zusehen, dass wir das ganze Zeug auch effektiv unter den Feind bringen würden. Und das alles täte er auch für uns, für Ludwig und mich. Er würde für uns mitarbeiten, den gewonnenen Reichtum im Frieden mit seinen Brüdern teilen.

Was sollte ich dem Bruder von der Front schreiben? Gewiss wollte er nicht erfahren, wie es sich anhörte und roch, wenn die Wittener Granaten ihr Ziel fanden. Wenn der Geruch nach Blut und Tod sich mit dem Gestank des Brandes vermischte. Der blutige Brei, den niemand mehr einen Menschen nennen würde. Und diese Augen, die dich verwundert aus rohem Fleisch anstarren. Über diese Augen wollte mein Bruder bestimmt nichts lesen.

Selbst Margarete, meine besonnene, vorsichtige Schwester, schien eine gewisse Begeisterung für den Krieg gepackt zu haben. Die kühle, beherrschte Margarete schrieb voller Patriotismus von ihrer Arbeit im vaterländischen Frauenverein. Wie sie Pakete mit Liebesgaben packte für die Soldaten an der Front. Von den wundervollen Dankesbriefen, die zurückkamen.

Mutter, Vater, Wilhelm und Margarete: Sie alle hatten ihre feste Vorstellung vom Krieg. Ebenso wie die Generäle und Politiker hinter der Front. Was sollte ich ihnen Widerworte geben? Was wusste ich, Walter, der jüngste, unerfahrene Sohn der einflussreichen Schachtschneiders schon von diesem Krieg? Von den Plänen der Politiker? Ich wusste nur vom gewöhnlichen Alltag eines Soldaten in einem winzig kleinen Teil dieses großen Krieges.

Später erfuhr ich, dass es in der Heimat unter Strafe stand, kritisch zu berichten. Dass sie zwar die Zahlen der gefallenen Gegner veröffentlichten, aber nie die der gefallenen deutschen Soldaten.

Die Daheimgebliebenen hatten wenig Chance, den Krieg als das zu erkennen, was er war: ein großes, gnadenloses, industrialisiertes Abschlachten von Mensch und Tier. Ja, lasst uns die Tiere, die Pferde und Hunde, nicht vergessen! Die Bauern mussten ihre besten Pferde opfern, damit sie die Geschütze zur Frontlinie zogen. Und die Hunde. Sie warnten vor Giftangriffen und überbrachten Meldungen zwischen den Stellungen. Ich habe erlebt, wie Kameraden in den Tod gegangen sind, weil sie ihre verletzten Meldehunde vom Schlachtfeld bergen wollten.

Aber auch wenn sie nichts von den Gräuel von Löwen wissen konnten und ihnen die Zahl der deutschen Gefallenen vorenthalten wurde, so hätten sie es doch ahnen können. Sie sahen die Krüppel in den Straßen. Und es fielen so viele, dass es nicht verborgen bleiben konnte. So viele sind aus unseren Fabriken in den Krieg gezogen. Mein Bruder hätte die Mütter und Frauen leicht fragen können, was aus ihren Söhnen und Männern geworden ist. Die vielen Witwen! So viele hatten einen Bruder, den Vater oder den Sohn verloren. Wieso standen sie nicht auf? Sie hätten demonstrieren können, als der Krieg zu Weihnachten 1914 nicht vorbei war. Wieso produzierten sie weiter Granaten, Geschütze, Munition?

Und die Franzosen, Engländer? Die gleiche Frage könnte ich ihnen stellen.

Vielleicht hätte ich sie doch schreiben sollen, diese Briefe von der Front. Meine Erlebnisse. Meine Berichte. Meine Sicht der Dinge.

Tahure, August 1915

Beim großen Gefecht in Tahure am 14. August 1915 endete mein Krieg. Sie erzählen, dass man zunächst keinen Schmerz fühlt, wenn man von einem Granatsplitter getroffen wird. Es ist wahr. Ich fühlte einen Schlag gegen mein Bein. Ich betrachtete das Loch in der Hose und das viele Blut. Dachte noch, das wird wohl mein Blut sein.

Als ich wieder zu mir kam, lag ich im Lazarett. Sie hatten mich mit einem Pferdewagen des Roten Kreuzes herausgebracht und das Knie verbunden. Ich lag da und wartete auf den Lazarettzug, der mich zurück ins Reich bringen sollte. Menschen schrien und Menschen starben. Sie tobten oder wimmerten oder lagen ganz still. Es gab zu wenig Morphium. Als ich nach einer Woche endlich in den Lazarettzug verladen wurde, wusste ich eines ganz sicher: Ich würde nie mehr freiwillig in diesen Krieg zurückkehren.

Witten, Weihnachten 1915

Zu Weihnachten wurde ich aus dem Cecilienlazarett in Saarbrücken entlassen. Der Vater schickte einen Wagen, der mich nach Witten bringen sollte.

Die Stimmung zwischen dem Vater und mir war kühl. Er hatte mich im November gemeinsam mit der Mutter im Lazarett besucht. Er wollte wissen, wie es mit meiner Genesung voran ginge und wann ich wieder zur Front käme. Er konnte seine Enttäuschung nicht verbergen, als er erkannte, dass sein Sohn ohne einen Orden aus dem Krieg entlassen war und nicht mehr an die Front zurückkehren würde.

Margarete begleitete den Wagen, der mich am 20. Dezember in Saarbrücken abholte. Sie saß neben mir im Fond des Wagens. Die mitgebrachte Decke hatte sie fürsorglich über meine Beine gelegt, ängstlich darauf bedacht, das verletzte Knie nicht zu berühren. Dafür hielt sie für lange Zeit meine rechte Hand mit beiden Händen umfangen. Es regnete. Margarete klagte, es wolle einfach nicht richtig Winter werden in diesem Jahr. Wir fuhren ohne Pause bis Witten. Margarete erzählte von den Weihnachtsvorbereitungen. Wie schwierig es für die Köchin war, Butter für den Weihnachtsstollen zu besorgen. Wie teuer das Fleisch, die Eier und die Kartoffeln geworden waren. Und dass die Regierung das Brot rationiert hatte. Aber mit etwas Improvisation und Ideen würden sie sicherlich ein wundervolles Weihnachtsmenü zubereiten. Natürlich träfe es sie nicht ganz so hart wie andere: Vieles war für viel Geld noch zu bekommen. Aber sie, Margarete, habe dennoch Des Vaterlands Kochbuch erworben. Sie wolle schließlich nicht Lebensmittel verschwenden, die die Soldaten dringend an der Front brauchten. Voller Enthusiasmus zitierte Margarete aus dem Vorwort: Die Küchenfrage ist eine Bewaffnungsfrage geworden, um dem englischen Aushungerungsplanwirkungsvoll zu begegnen. Ich glaube nicht, dass Margarete wusste, was die Seeblockade der Engländer tatsächlich für das Volk bedeutete.

Heute, im hungernden Berlin von 1917, denke ich oft an diese kindliche Begeisterung Margaretes zurück. Für sie war das Herstellen von „Kriegskaffee“ aus Getreide, Nüssen oder Rüben ein Abenteuer, vielleicht noch eine patriotische Pflicht, aber niemals Notwendigkeit. Ich habe mir das Kochbuch betrachtet. Kaum jemand in Berlin hat das zur Verfügung, was in den Rezepten angegeben ist. Nur wer genügend Geld und die richtigen Beziehungen hat, muss weder Verzicht noch Hunger leiden.

Ob man an der Front vom Schweinemord in Berlin gehört habe, fragte mich Margarete. Ich solle das Thema in Anwesenheit des kleinen Paul meiden. Er sei ein sensibles Kind und ihn habe es sehr mitgenommen, als er zufällig ein Journal in die Hand bekam, in dem ein Bildbericht über die Tötung der Tiere abgedruckt war. Auguste, seine Mutter, habe versucht, ihm zu erklären, dass es ohnehin das Schicksal des Tieres sei, getötet und gegessen zu werden. Aber der kleine Paul hat sich wochenlang geweigert, Nahrung zu sich zu nehmen, in der er Schweinefleisch vermutete. Ihn haben die Bilder der getöteten Schweine verstört. Was weiß denn auch ein Vierjähriger vom Hunger im Krieg. Wie soll man ihm erklären, dass die Tiere getötet wurden, weil sie zu Mitfressern in Konkurrenz zu den Menschen wurden? Ich versprach Margarete, dass ich den Mord an neun Millionen Schweinen in Berlin nicht erwähnen würde. Genauso wenig wie das Sterben und den Tod meiner Kameraden. Was weiß ein Vierjähriger schon vom Krieg? Nichts. Und das ist gut.

Ich war froh, dass ich dem Krieg lebend und mit klarem Verstand entronnen war. Dass ich nicht das große Sterben an der Somme und in Verdun erleben musste, von dem mir Fritz erzählte. Der Krieg der hunderttausend Granaten. Die endlosen Tage und Nächte in den Stellungsgräben. Der Regen, der Matsch, das Geschützfeuer. Die bitterkalten Nächte, die erfrorenen Füße. Eigentlich hatte derjenige Glück, dem die Füße abfroren: Sie wurden amputiert. Er kam von der Front nach Hause. Er hatte sein Leben gerettet, ein Krüppel zwar, aber am Leben.

Fritz hat mir von den Flammenwerfern berichtet, die die Franzosen einsetzten, wenn sie einen Graben erobert hatten und sich nach dem Wurf der Handgranaten noch jemand bewegte. Es hieß, sie säuberten die Gräben von Läusen und Ratten, und jeder wusste: auch von gegnerischen Verwundeten. Fritz hat nie erzählt, wie er und seine Kameraden sich verhielten, wenn sie einen Graben genommen hatten, aber ich bin sicher: Sie handelten nicht anders. Wenn Fritz erzählte, war klar, warum er sich den Spartakusleuten anschloss: Liebknecht war der Einzige, der immer gegen den Krieg war.

Unser Patriotismus, unser Heldenmut verwandelte sich in Albträume, die keinen, der diese Hölle erlebt hatte, jemals wieder ruhig schlafen ließen. Es wird zwar besser mit der Zeit, aber es hört nie auf: Der Krieg lebt in unseren Träumen weiter. Ich hatte Glück. Im August 1915 war mein Fronteinsatz zu Ende. Mir blieben die Gräuel von Verdun und der Somme erspart.

Witten, 25.Dezember 1915, 1. Weihnachtsfeiertag

Der kleine Paul war groß geworden. Als ich ihn zum letzten Mal gesehen hatte, in jenem heißen Sommer in Swinemünde, war er gerade drei Jahre alt geworden. Jetzt würde er schon bald seinen fünften Geburtstag feiern. Mir schien es unwirklich, dass dieser Sommer weniger als zwei Jahre zurücklag.

Paul stand halb hinter dem Rock seiner Mutter verborgen und musterte mich mit großen Augen. Auguste musste ihn zu mir hin schieben: ein kurzer Händedruck, ein gemurmelter Gruß, ein scheuer Blick zu meinem Gehstock und der Rückzug hinter den Rock der Mutter, das war alles an Begrüßung.

„Warte nur eine Stunde“, lächelnd strich Auguste über den blonden Schopf des kleinen Paul, bevor sie mir den Blick zuwandte, „dann wirst du dich nach seiner ersten Befangenheit zurücksehnen.“

Zum Essen saßen wir an dem großen Eichentisch im Speisezimmer zusammen. Es duftete wunderbar nach echter Rindfleischsuppe. Der Vater, als Hausherr am Kopfende der festlich geschmückten Tafel. Die Mutter, in schweres, dunkelblaues Spitzenbrokat gekleidet an seiner Seite. Zu seiner Rechten saßen mein Bruder Wilhelm und seine Frau Auguste. Auguste trug ein schlichtes und dennoch vornehmes Kleid aus dunkelrotem Samt, das ihre grünen Augen leuchten ließ. An der Seite der Mutter, Auguste gegenüber, hatte Margarete Platz genommen. Das kalte Blau und der gestärkte Taft ihres Kleides ließen sie streng und unnahbar erscheinen. Der Vater nahm die goldene Uhr aus seiner Westentasche und kontrollierte die Zeit mit einem Blick auf die kostbare Tischuhr auf der Anrichte. Dann nickte er zufrieden, als pünktlich um zwölf Uhr die Suppe von der Dienstmagd aufgetragen wurde. Das Weihnachtsmahl war festlich und reichlich. Gerade so, als gäbe es keinen Krieg, keine Rationierung, keine Hungerblockade zur See durch die Engländer. Ich dachte an meine Kameraden an der Front und an meinen Bruder Ludwig, den ich in Tahure knapp verpasst hatte. Die Frauen hatten ihm ein Weihnachtspaket geschickt, mit Butter und Speck. Nun wartete man mit banger Ungeduld auf den Antwortbrief.

Mutter schlug einen Spaziergang in der milden Winterluft vor, bevor im Rauchsalon der Kaffee serviert würde. Alle stimmten zu. Wir traten in den sonnigen Wintertag hinaus.

Diese Stille. Ich atmete die winterliche Stille mit tiefen Zügen ein. Welche Wohltat nach dem Lärm der Geschütze an der Front und dem Wimmern und Stöhnen der Verwundeten im Lazarett. Die Winterluft, der herbe Geruch der Holz- und Kohlenfeuer. Welch ein Unterschied zu dem Gestank des Krieges, der mich über ein Jahr begleitet hatte.

„Du gewöhnst dich ganz schnell daran“, hatten die Kameraden gesagt. Ich hatte mich nie daran gewöhnt.

Wir spazierten den breiten Rabattenweg entlang auf den kleinen Teepavillon zu. Jemand hatte den Weg von Unrat und Blättern gereinigt. Vermutlich Margarete oder Auguste; jede männliche Hand wurde in den Fertigungshallen gebraucht. Margarete hatte sich bei mir eingehängt, nachdem ich ihr versichert hatte, dass dieser Spaziergang mich nicht zu sehr anstrengen würde. Die Mutter folgte untergehakt mit Auguste, während der Vater und Wilhelm schon vorausgeeilt waren, angeregt in ein Gespräch vertieft. Wir hatten gerade den kleinen Hügel zum Pavillon bestiegen, als das Kindermädchen mit Paul nachkam. Der Knabe hatte mit dem Mädchen gegessen und durfte dann beim Spaziergang dabei sein. Das Christkind hatte ihn am Vorabend reichlich beschenkt.

Ich konnte es kaum ertragen, ihn mit seinem Spielzeuggewehr exerzieren zu sehen. Wie er sich auf den Boden warf und den Feind ins Visier nahm. Genauso hatten sich meine Kameraden auf den Boden geworfen - und waren nicht mehr aufgestanden. Ich wandte den Blick ab, versuchte, mich auf den Ausblick über das beschauliche Tal mit der ruhig fließenden Ruhr zu konzentrieren, die friedliche Winterluft tief einzuatmen, als der kleine Paul meinen Rockschoß fasste und mich zu einer nachgebauten kleinen Feldhaubitze zog, die das Kindermädchen zum Pavillon gebracht hatte. Das Spielzeuggeschütz hatte sicherlich das Monatsgehalt einer Arbeiterfamilie gekostet. Ich wunderte mich, dass solche Metallspielzeuge angesichts der staatlich zentrierten Rohstoffbewirtschaftung überhaupt hergestellt werden durften.

„Da“, stolz zeigte Paulchen auf den Nachbau der Kanone „damit schießen wir sie in ihre Löcher zurück! Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos! Nicht wahr, Großvater?“

Der Knabe blickte zu seinem Großvater, der ihm aufmunternd zunickte.

„Meinst du, ich kann bald in den Krieg ziehen?“

Alle lachten. Seine Frage war an mich gerichtet. Ich schluckte. Ich dachte an seine Trauer um die Schweine. Hatte denn niemand diesem Knaben erzählt, was Krieg wirklich bedeutete? Was wusste ein Vierjähriger schon vom Krieg. Ich könnte ihm davon erzählen. Aber es stand mir nicht zu, ihm seine kindliche Unschuld zu nehmen. Ich wandte mich ab, floh, so schnell es mir das elende, steife Knie erlaubte, den Hügel hinunter zum Haus.

Wilhelm fand mich in meiner Kammer.

„Walter, der Vater möchte, dass du zum Kaffee in den Rauchsalon kommst.“

„Ihr dürft den Knaben so nicht aufwachsen lassen“, wandte ich mich unten an Wilhelm und den Vater, „zu viele sind blind in diesen Krieg gezogen.“

Der Vater stand am Fenster und blickte in den winterlichen Garten. Nach meinen Worten drehte er sich um, stellte das Cognacglas auf den kleinen Tisch neben der Ottomane und richtete seinen strengen Blick auf mich:

„Der Knabe ist ein besserer Patriot als manch ein anderer in diesem Zimmer.“

Ich zwang mich, den Blick des Vaters zu erwidern.

„Euer Patriotismus hat bereits Tausende tapferer Männer in den Tod geführt. Väter und Söhne, die auf dem Feld und in der Industrie gebraucht werden. Die in Frieden für ihr Land hätten arbeiten und es zum Wohlstand führen können.“

„Was verstehst du schon von Politik und Wirtschaft“, schnaufte der Vater verächtlich.

„Ich war dort“, fiel ich ihm ins Wort, „während ihr hier im warmen Zimmer und in den bequemen Amtsstuben in Berlin Politik macht und nebenbei die Gewinne aus der Kriegsproduktion einstreicht, war ich dort. Ich habe den Krieg erlebt, ich habe ihn gehört, gerochen und erlitten.“

„Unsinn“, mit einer herrischen Geste wischte der Vater meine Auslegung zur Seite, „dummes Gewäsch. Der einzelne Soldat sieht nur seinen Kampf. Er mag tapfer kämpfen, das bezweifele ich nicht. Aber er versteht nichts vom Krieg. Wer den Krieg verstehen will, muss ihn im Ganzen betrachten. Die patriotische Pflicht des Soldaten ist der Kampf. Die patriotische Pflicht der Generäle und Politiker ist es, den Krieg zu planen und den Soldaten zu führen.“

„Aber wohin führen uns die Generäle und Politiker? Das angeblich widerstandslose Belgien hat Tausende von Soldatenleben gefordert. Weihnachten 1914 sollten wir wieder zu Hause sein, das hatten deine Generäle geplant. Was haben Schliefen und Ludendorff erreicht? Ein endloses Gemetzel in Frankreich. Brennende Dörfer, zerstörte Städte und zerbombte Felder. Eine unaussprechliche Vergeudung an Menschenleben. Eine immense Vernichtung von Kultur, Material und Kapital. Barbaren nennen sie uns in Belgien. Und sprechen Recht. Ich war dabei. Im Namen des Kaisers und seiner Generäle habe ich mitgeholfen, die Löwener Bibliothek zu brandschatzen. Es war falsch, diesen Krieg zu beginnen, aber das werden deine Generäle und Politiker niemals eingestehen. Sie schicken mehr und mehr Väter, Söhne und Brüder in den Tod. Soll deren Tod den Tod der bereits Gefallenen rechtfertigen? Wenn das euer Patriotismus ist, Vater, dann will ich kein Patriot sein.“

Noch nie hatte ich so harte Widerworte gegen den Vater gebraucht. Wilhelm war aufgestanden und zwischen Vater und mich getreten.

„Walter, du solltest in diesem Ton nicht mit unserem Vater reden. Aber ich möchte dir zugutehalten, dass es deine Verwundung ist, die Strapazen, die dir den Blick verstellen. Wir werden diesen Krieg bald gewonnen haben. Im Vertrauen darauf ist dein Bruder an die Front gegangen. Und sei gewiss, unsere Wissenschaftler sind im Begriff, Waffen zu entwickeln, die den Soldaten an der Front bald zum Sieg verhelfen. Jetzt mag es schwer sein, und wir alle müssen Opfer bringen, aber in ein paar Jahren werden wir zurückblicken und diesen Krieg als einen sinnvollen Teil der Geschichte sehen.“

„Wäre Frieden, könnten unsere Wissenschaftler Maschinen entwickeln, die Leben erleichtern und bewahren, anstatt es zu vernichten. Die Chemiker könnten Arzneien erforschen anstatt die Optimierung von Senfgas.“

Der Vater schüttelte unbeherrscht den Kopf:

„Sozialistisches Geschwätz!“, donnerte er, „hast du nicht vernommen, was Fritz Haber zum Giftgasprojekt gesagt hat: ‚Der Wissenschaftler dient im Frieden der Menschheit, im Kriege dem Vaterlande.’ Ein Volk braucht seine Ehre und seinen Stolz. Beides muss es verteidigen, wenn es in der Welt geschätzt werden will. Sogar die Sozialisten haben das erkannt. Sogar sie haben für die Kriegsanleihe gestimmt. Alle sind bereit, Opfer für das Vaterland zu bringen.“

Ich wandte mich ab. Sie verstanden es nicht. Und sie nahmen mich nicht ernst. Dabei war ich nicht mehr der kleine Knabe, den man mit den Frauen hinausschickte, wenn sich die Männer über Geschäfte und Politik unterhielten. Und doch nahmen sie nicht zur Kenntnis, was ich zu sagen hatte. Und welche Opfer mussten sie bisher bringen? Ich mag nicht viel von wirtschaftlichen Dingen verstehen, aber dass die Kriegsproduktion meine Familie reich machen würde, das hatte ich erkannt.

„Ich hoffe nur, dass dieser Krieg zu Ende ist, bevor er deinen Sohn und euren Enkel als Opfer fordert.“

Mit diesen Worten wandte ich mich von Vater und Bruder ab und warf hinter mir die Tür des Rauchsalons ins Schloss.

Es war höchste Zeit, dass ich ging. Morgen würde ich nach Berlin reisen. Ich würde die Stelle in der Galerie Radke antreten, wie mein Vater es mir vorgeschlagen hatte. Ich hatte wenig Alternativen. Zur körperlichen Arbeit in einer Fabrik war ich ungeeignet. Ich konnte das steife Knie nicht beugen, nur unter Schmerzen gehen und kaum länger als eine Stunde stehen. Mein Kunststudium fortzusetzen, schien mir unmöglich. Ich war nicht mehr der Student, der ich vor dem Krieg gewesen war. Aber irgendwie musste ich Geld verdienen. Wenigstens zum Teil wollte ich von meiner Familie unabhängig sein. Und die Arbeit in einer Galerie schien mir ganz angenehm, auch wenn der Vater sie mir vermittelt hatte.

Am Nachmittag bat ich die Zugehfrau, meine Wäsche zu richten. Als ich das Wenige, das ich plante, mit nach Berlin zu nehmen, in die Koffer packte, betrat mein Bruder Wilhelm, wie immer ohne anzuklopfen, meine Stube. Er habe mit dem Vater gesprochen, der sei bereit, mir meine harten, unüberlegten Worte zu verzeihen. Meine Erregbarkeit und mein einseitiges Urteil seien gewiss den schlimmen Kriegserlebnissen zuzuschreiben. Ich müsse nicht überstürzt abreisen. Ich antwortete, dass ich, was den Krieg beträfe und die Politik, die ihn fördere, niemals mit dem Vater übereinstimmen könne.

Wilhelm versuchte erneut, mir klarzumachen, wie viel Gutes dieser Krieg auch brächte.

„Ein langer Krieg beschert uns beste Profite. Er bedeutet viele Waffen, viele Patronen. Alle Stahlbetriebe haben ihre Gewinne steigern können. Und der Vater hat einen guten Einfluss auf die Politik.

Man hat ihn in den industriellen Beirat der Kriegsrohstoffabteilung im Kriegsministerium berufen. Er hat bewirkt, dass nicht nur Rohstoffe aus Belgien beschafft werden, sondern dass auch belgische Deportierte in unseren Fabriken arbeiten. So können wir in den Werken die Produktion halten und mitunter sogar steigern. Dieser Krieg macht uns reich. Du siehst, Walter, es gibt auch gute Gründe für einen langen Krieg.“

Diese Worte meines Bruders entsetzten mich. Aus ihnen sprach Profitgier. Wilhelms Credo, ja seine Leidenschaft, schien das Geld. Der Vater handelte zumindest aus patriotischer Überzeugung. Er folgte seinem Kaiser und setzte seine Kraft für die wilhelminischen Ideale ein. Mein Bruder kannte anscheinend nur ein Ideal: den persönlichen Reichtum. Wilhelm hatte den Vater unterstützt, als dieser dem Alldeutschen Verband beitrat, wohlwissend, dass diese Mitgliedschaft ihm die Türen zu einflussreichen politischen Ämtern öffnen würde. Als der Vater dann den Verlag in Berlin kaufte, um seine politische Überzeugung zu publizieren, hatte Wilhelm dieses Tun als Marotte eines alternden Mannes belächelt. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal sagen würde, dass mir die Natur des Vaters näher sei als die meines Bruders. Aber dies löste mein Dilemma nicht. Mit beiden wäre es unmöglich, unter einem Dach ohne ständigen Streit und Widerworte zu leben.

Ich dankte dem Bruder für seine Fürsprache, gab aber zu bedenken, dass die frühzeitige Ankunft in Berlin meiner künftigen Profession gewiss zugute käme. Schließlich mussten noch einige Vorkehrungen getroffen werden, bevor ich im Januar meine Stelle in der Galerie Radke antreten würde.

Es war eine ungemütliche, wortkarge Fahrt, als mich Wilhelm und die Mutter zum Bahnhof begleiteten. Ich reiste mit nur zwei Koffern. Der Rest des Gepäcks würde mir in die Viktoriastraße nachgesandt werden.

Während der Bahnfahrt saßen zwei junge Burschen vor mir, etwa in meinem Alter, einfache Arbeiter vermutlich, sie diskutierten ein Flugblatt, das in den Munitionsfabriken zum Streik aufrief. Der Name Spartakus fiel, es war die Gruppe, die als Spartakusbund später gegen den Krieg auftreten sollte.

Berlin, Winter 1916

Ich lernte Fritz auf einer Kundgebung an der Siegessäule im Winter 1916 kennen. Ich war dem Aufruf eines Flugblattes zu einer der vielen Friedenskundgebungen gefolgt. Hugo Haase, der im März wegen Treuebruchs aus der SPD ausgeschlossen wurde, sollte sprechen. Er hatte entgegen der Weisung der Partei gegen den Notetat gestimmt.

Arbeiter waren gekommen, ein paar Kriegsversehrte, Frauen und Kinder. Wir standen auf dem Königsplatz und warteten auf den Politiker.

Einige diskutierten über die neue Inschrift am Reichstag: Dem deutschen Volke stand da in 60 Zentimeter hohen Bronzelettern. Ob man mit dieser Inschrift das Volk beruhigen wollte? Die Lettern, aus der Bronze alter französischer Kanonen gegossen, waren ein Weihnachtsgeschenk des Kaisers an sein Volk. Doch das Volk wird sich schwerlich mit solcher Geste befrieden lassen.

Auf einem Podest vor der Siegessäule stand eine zwölf Meter hohe Statue Paul von Hindenburgs. Die Kinder baten ihre Mütter um eine Mark. Gegen diese Spende konnten sie einen Nagel in den hölzernen Hindenburg hämmern und ihn dadurch nach und nach in einen eisernen Hindenburg verwandeln. Überall im Land gab es diese Nagelfiguren. Sie waren Teil der Nothilfe für die Soldaten an der Front. Wer eine Mark erbettelt hatte, lief eilig zu der kleinen Verkaufsbude, um Nagel und Hammer zu bekommen, und dann die hölzernen Stufen hinauf zum Hindenburg.

Ich fühlte mich fremd unter diesen einfachen Menschen. Es war kalt, mein Knie schmerzte. Mir fiel es schwer, längere Zeit zu stehen. Ich hatte gerade beschlossen, wieder zur Galerie zurückzugehen, als mir jemand ein Schriftstück unter die Nase hielt.

„Der Haase kommt heute nicht. Aber wenn du schon einmal da bist. Hier kannst du unterschreiben. Friedenspetition der SPD. Denen ist jetzt eingefallen, dass sie auch etwas für den Frieden tun müssen. Sie haben beschlossen, eine Petition an den Reichskanzler zu richten. Ich bin ja eigentlich kein Freund der SPD, aber die anderen meinten, es sei ’ne gute Sache.“

Mein Gegenüber zuckte mit den Schultern:

„Wenn’s dem Frieden dient. Und danach lade ich dich zu Kaffee und Korn ein. Ins Excelsior, wenn’s recht ist. Du siehst aus, als könntest du etwas Wärme vertragen. Ach – und eh ich’s vergesse“, der Kerl grinste mich schelmisch an,

„du zahlst. Du siehst auch aus, als könntest du einem unterbezahlten Arbeiter einen Kurzen spendieren.“

Und so kam es, dass ich mit Fritz den ersten von vielen Abenden in der Gaststube des Excelsior am Anhalter Bahnhof verbrachte. Das Hotel gab sich nicht so vornehm wie das Adlon am Pariser Platz oder das Esplanade in der Bellevuestraße. Vielleicht hatte es Fritz deshalb vorgeschlagen. Fritz war der Sohn einer einfachen Arbeiterfamilie. Und er war gekleidet wie wohl die meisten Arbeiter dieser Zeit. Aber er trug die einfache Arbeiterkluft mit einem gewissen Stolz. Seine graue Mütze hatte er tief in die Stirn gezogen, die grobe Wollhose wurde durch Hosenträger gehalten und seine graue Jacke war so weit, dass er sie selbst dann noch zuknöpfen konnte, wenn er einen dicken Pullover und ein grobes Hemd darunter trug. Die schwarzen, ledernen Stiefel hatten zweifelsohne schon bessere Zeiten gesehen. Bereits am ersten Abend erzählte mir Fritz von seiner Arbeit im Spartakusbund. Er war nicht geizig mit Informationen über seine Person, und indem er so offenherzig über sich erzählte, entlockte er mir mehr über mich und meine Lebensgeschichte, als ich je zuvor einem Menschen berichtet hatte.

Vieles gab es, was uns trennte. Wir waren wahrlich nicht Mitglieder der gleichen Gesellschaft. Aber eines vereinte uns: unsere Kriegserlebnisse und die feste Überzeugung, dass dieser Krieg ein baldiges Ende haben musste.

Es war schon nach Mitternacht, als Fritz immer öfter auf die große Wanduhr des Gastraumes schaute. Schließlich drängte er mich zu zahlen und griff nach seiner Jacke.

„Komm! Ich zeige dir etwas, was das politische Berlin gerne vor seinen Bürgern verbergen möchte.“

Ich folgte Fritz auf die Straße und dann zum Anhalter Bahnhof direkt gegenüber des Hotels. Ich wusste, dass von hier die Züge mit den Soldaten an die Front abfuhren, feierlich verabschiedet mit Musik. Wir hatten den Bahnsteig gerade betreten, als ein Zug einfuhr.

Das rote Kreuz auf weißem Grund wies ihn als Lazarettzug aus. Sanitäter und Schwestern des Roten Kreuzes standen zur Annahme der Bahren mit den verletzten Soldaten bereit.

Fritz zeigte auf den Zug:

„Was kaum einer weiß: Die Lazarettzüge kommen fast immer in der Nacht an. Man will der Bevölkerung den Anblick der verstümmelten und entstellten Soldaten ersparen. Niemand soll sich vor diesem Krieg erschrecken. Darüber müssen wir berichten. Niemand soll mehr sagen können, er habe es nicht gewusst. Und niemand, der davon weiß, kann diesen Krieg gut heißen.“

Ahlbeck, März 1916

Der Vater war tief enttäuscht gewesen, als ich ihm erklärte, dass das Knie steif bliebe und ich nicht mehr herauskäme an die Front. Und wieder war mir Ludwig überlegen: Er hatte sich im Februar freiwillig gemeldet, sein Studium abgebrochen und sich in Düsseldorf eintragen lassen. Die Ulanen kämpften in Tahure. Wir hätten uns begegnen können. Aber ich habe erst im Lazarett erfahren, dass Ludwigs Regiment im August ebenfalls in Tahure stand.

Ludwig hat später kaum von jenen Kriegstagen gesprochen. Ich überlegte, warum er schließlich doch in den Krieg gegangen war. Ist es der Vorwurf des Vaters gewesen, der ihn trieb? Dass nur der etwas leisten könne, der durch den Krieg gegangen sei? Meine Schwägerin Auguste erzählte mir von diesem Gespräch, das der Vater Heiligabend 1914 mit Ludwig geführt hatte. Es habe Ludwig sehr mitgenommen und danach habe er sich freiwillig gemeldet.

Bei dem Angriff auf Reims im Januar 1916 setzten sie Giftgas ein. Bei einem der Blasangriffe drehte der Wind und wehte das Chlorgas zurück in die eigenen Reihen. Mein Bruder hatte Glück, er überlebte. Aber seine Lunge wurde durch das Gas verätzt. Vater verfügte, dass er aus dem Lazarett direkt ins Seebad Ahlbeck gebracht wurde.

Ich habe ihn dort besucht. Wie anders war dieser Tag im März 1916 als jener Tag im Sommer 1914 in Swinemünde nur sechs Kilometer entfernt. Sehr ernst begrüßte mich Ludwig an jenem regennassen Frühlingstag. Langsam, schwer atmend ging er mit mir die Uferpromenade entlang. Wir unterhielten uns wie Fremde: über den regnerischen Frühling, die Sturmflut in Hamburg im Vormonat.

Wie dünn er geworden war! Seine Gesichtszüge waren spitz und hart, der Mund verbittert und verkniffen, der angespannte Unterkiefer wirkte, als schien er ohne Unterlass die Zähne zusammen zu beißen.

Nur dieses einzige Mal, als ich ihn in Ahlbeck besuchte, hat Ludwig zu mir über seinen Krieg gesprochen.

Der Vater habe zu ihm gesagt, dass sein Platz bei den Kameraden an der Front sei. Und als der Krieg Weihnachten 1914 immer noch nicht zu Ende war und so viele Kameraden ihr Leben für ihr Vaterland gegeben hatten, habe er es verstanden. Es sei auch seine heilige Pflicht gewesen, zur Front zu gehen. Der Tod der Kameraden hätte nur dann Sinn, wenn dieser Krieg gewonnen würde. Sie dürften nicht umsonst gestorben sein. Es sei das Opfer der Kameraden, ihre Liebe zum Vaterland gewesen, die ihn die Uniform wählen ließen, nicht die harten Worte des Vaters. Und dann, in den Gräben von Reims, als einer nach dem anderen gefallen sei, da habe er so eine Wut, so einen Hass bekommen, dass es ihn mit Kraft in den Kampf gezogen habe. Er habe seinen Feind erbittert bekämpft, ihn in den Gräben mit dem Messer erstochen oder mit der Schaufel erschlagen. Und er fühle keine Reue.

Ludwig war bitter enttäuscht, als für ihn der Krieg an der Front zu Ende war. Das Giftgas hatte seine Lunge so sehr geschädigt, dass er dort draußen auf dem Schlachtfeld nicht mehr von Nutzen war.

Den stillen, ernsten Ludwig, meinen Bruder, der Jura studierte, um einmal die Welt ein bisschen gerechter zu machen, hatte der Krieg den Hass gelehrt. Und er wollte weiter kämpfen. Wollte weiterhin seinen Teil dazu beitragen, dass Deutschland diesen Krieg gewann. Wollte für den Einsatz an der Front werben. So war es nur logisch, dass er nach seiner Genesung den Schachtschneider Verlag in Berlin übernahm.

Der Verlag hatte schon kurz nach dem Erwerb durch den Vater ein gewisses Ansehen in der kaisertreuen Gesellschaft Berlins erlangt. Ludwig sollte ihm als Geschäftsführer vorstehen. Die Illustrierte Wochenzeitung sollte er redaktionell betreuen und auch eigene politische Beiträge verfassen. Die Kunstzeitschrift, die der Verlag einmal im Monat herausbrachte, sollte er weiter aufbauen. Sie widmete sich bisher in erster Linie der reinen Akademiekunst. Dies ist wohl auch der Grund, warum Radke gerne und eng mit dem Schachtschneider-Verlag zusammenarbeitet. Für die Galerie übernimmt der Verlag auch die Gestaltung der Ausstellungskataloge und den Druck der Einladungskarten. Ludwig wird eine interessante, erfüllende Aufgabe vorfinden, wenn er das Sanatorium in Ahlbeck verlässt.

1917

06.04.1917, Freitag

Der Frieden, auf den noch zur Jahreswende so viele hofften, rückt in weite Ferne. Die USA haben Deutschland den Krieg erklärt. Wir befinden uns nun inmitten eines Weltkrieges.

Besuch von Ludwig. Wir saßen unten im kleinen Salon der Galerie neben dem großen Ausstellungsraum. Radke hatte uns Bier und Zigaretten spendiert. Er selbst zieht eine gemütliche Zigarre den hektischen Zigaretten vor. Ludwig war gekommen, um über die bevorstehende Ausstellung zu reden. Geplant ist eine große Schau mit Werken des Düsseldorfer Kunstvereins. Ludwig wird einen Bildreport darüber in der Kunstzeitschrift veröffentlichen. Der Verlag wird wie gewohnt die Gestaltung des Ausstellungskataloges übernehmen. Nach dem Kuraufenthalt in Ahlbeck widmet sich Ludwig mit viel patriotischem Engagement seiner Arbeit im Verlag Schachtschneider. Bis auf die chronische Heiserkeit und eine gewisse Kurzatmigkeit scheint er sich gut vom Gas erholt zu haben. Gemeinsam gingen wir die Liste der Künstler durch, die in der Ausstellung vertreten sein werden. Dann, nach einem genussvollen Schluck aus der Bierflasche, zündete Ludwig sich eine Zigarette an und sprach von der Kriegsausstellung in Hannover. Er bedauerte, die große Ausstellung im letzten Frühjahr in Berlin verpasst zu haben.

„Denkst du, dass eine Bildreportage darüber immer noch interessant wäre? Die Uniformen der Gegner, die Kriegsbeute, die Sanitätsausstellung?“, fragte er und seine Augen leuchteten,

„besonders die Sanitätsausstellung! Vielleicht sollte ich eine Reihe bringen, die sich weniger mit dem Leiden des Krieges befasst als vielmehr mit den Wohltaten und der Fürsorge für die Kriegsgeschädigten. Was meinst du? Das muss doch für viele interessant sein. Die vorbildlichen Lazaretteinrichtungen direkt hinter der Front und die fortschrittlichen, künstlichen Glieder, die deutsche Firmen entwickeln. Der Siemens-Schuckert-Arm beeindruckt mich wahrlich sehr.“

In seiner Begeisterung merkte er nicht, dass ich ihm die Antwort schuldig blieb.

Bruder, was fragst du mich nach meiner Meinung? Ich sah die Ausstellung in Berlin und habe sie gehasst. Sie zeigte die Kriegsbeute. Reihe um Reihe aufgebaut waren Kanonen, Geschützwagen, Mörser und Maschinengewehre: englische, französische, belgische, russische. Einmal werden Kreuze so in endloser Reihe stehen; Soldaten, die für die ausgestellte Kriegsbeute ihr Leben gaben. Und die Lazarettzüge? Ein Ort zum Leiden und zum Sterben. Künstliche Glieder? Ich sehe viele Versehrte in Berlin, aber wenige, die sich diese teuren Prothesen leisten können.

Doch ich mochte mit dem Bruder nicht streiten. Und so lenkte ich seine Aufmerksamkeit zurück auf die bevorstehende Ausstellung.

10.04.1917, Dienstag

Fritz brachte Flugblätter der Spartakusgruppe vorbei. Er polterte die Treppe der Galerie herauf in den ersten Stock. Hier hält Radke einige Kammern, ein Bad und eine kleine Küche für Besucher vor. Meist sind es Künstler, die während einer Galerieausstellung in Berlin weilen. Als Radke mir eine der Kammern anbot, wählte ich eine zur Straße hin. Den kleinen Tisch schob ich als Schreibplatz vor das Fenster mit dem Blick auf den Salon Cassirer gegenüber. Wie immer warf Fritz den Packen Spartakusbriefe übermütig auf mein Bett.

„Wenn Radke wüsste, dass in seinen Räumen die Schriften der Landesverräter gelagert werden! Aber die konservative, kaisertreue Galerie Radke wird keiner mit dem Spartakusbund in Verbindung bringen. Ein ideales Zwischenlager“, kommentierte Fritz seinen Besuch und grinste.

Er lässt mir keine Wahl, macht mich ungefragt und lachend zum Verbündeten in seinem Kampf gegen die Regierung und den Krieg. Später wird er die Briefe wieder abholen und heimlich in den Wärmehallen und öffentlichen Küchen auslegen. Dieses Mal erzählte er, dass die Obleute der Betriebsvertrauensmänner einen Generalstreik für die nächste Woche beschlossen hätten.

„Die Arbeiter haben nichts zu essen, das Heer verbraucht mehr als siebzig Prozent der verfügbaren Lebensmittel. Selbst die zugeteilten Rationen werden immer seltener an die Berliner ausgeliefert.“

Als er ging, steckte ich ihm Brot und Wurst zu. Fritz greift gerne zu, ohne falsche Scham.

„Bis die Tage“, übermütig winkte er mit dem Brot, „meine Mutter wird dich segnen!“

Ich gebe ihm gerne. Radke holt seine Lebensmittel vom Land und teilt sie mit mir. Alles eine Frage des Geldes.

13.04.1917, Freitag

In der Elektrischen diskutierten Arbeiter erregt die Forderungen von Spartakus: Revolution; Absetzung der Regierung, die keinen Frieden will; Streik in den deutschen Waffen- und Munitionsfabriken.

Die Arbeiter befürchten, dass sie einberufen werden, wenn sie streiken. Sich offen auf die Seite des Spartakusbundes zu stellen, ist gefährlich. Die Mitgliedschaft in einer Spartakusgruppe gilt als Vorbereitung zum Hochverrat. Rüstungsbetriebe, deren Mitarbeiter streiken, werden vom Militär besetzt. Ihre Arbeiter schickt man an die Front. Und trotzdem: Wie soll es weiter gehen? Nach dem Kohlrübenwinter ein Hungersommer? Das Heer frisst die Heimat.

16.04.1917, Montag

Fritz ist enttäuscht. Der Spartakus will die Revolution, aber die Arbeiter machen nicht mit. Der geplante Generalstreik wurde abgesagt.

Die ersten Bilder der Düsseldorfer Künstler sind eingetroffen. Radke lässt die Hängung zum großen Teil in meiner Hand. Er verlangt, dass ich die Bilder nach Themen ordne und im ersten Raum mit etwas Leichtem beginne, vielleicht mit den Scherenschnitten. Danach kommen die Kriegsbilder, mit dem Bocholt im Zentrum. Und ganz am Ende des Rundgangs etwas Erhabenes, vielleicht religiöse Themen oder die Historienbilder.

Die meisten Arbeiten, die durch die Dienstmänner abgegeben werden, tragen kleine Zettel mit dem gewünschten Verkaufspreis. Aber das ist Radkes Angelegenheit. Er verhandelt die Preise mit den Künstlern und Käufern.

18.04.1917, Mittwoch

Die letzten Bilder sind angekommen.

Ich habe von Radke die Einladungsliste und den Entwurf der Einladungen bekommen und bin zu Ludwig in die Markgrafenstraße gefahren, um den Druck der Einladungen in Auftrag zu geben. Ludwig bewohnt eine geräumige Wohnung direkt über dem Verlag. Der Schachtschneider Verlag liegt inmitten des Zeitungsviertels in direkter Nachbarschaft der großen Berliner Verlage Ullstein und Mosse. Der Bruder sieht gesund aus, er wirkt ruhiger. Die Arbeit im Verlag scheint seine Nerven zu beruhigen und sein Gemüt aufzuhellen. Stolz legte er den Ausstellungskatalog vor mich auf den Tisch. Die stattlichen Düsseldorfer Ulanen glänzten auf dem Einband: das bekannte Gemälde von Bocholt. Der Maler folgt streng den Richtlinien der Akademie, wie alle Künstler, die in der Galerie Radke ausgestellt werden. Wie anders sind doch die Ausstellungen im Salon Cassirer oder die der Freien Secession am Kurfürstendamm! Die zeigen die Naturalisten und Impressionisten. Anklagend und verzweifelt die Zeichnungen von Käthe Kollwitz. Wie lebendig, wie verwirrend die Gemälde von Max Liebermann. Radke weigert sich immer noch, Gemälde von Liebermann, Degas, Manet oder Corinth anzubieten. Er bezeichnet vieles aus dem Impressionismus als dekadent und gibt zu bedenken, dass die meisten seiner Vertreter aus dem Land des Feindes kämen. Bilder ohne deutliche Konturen missfallen ihm. Außerdem seien die Motive von hoffnungsloser Hässlichkeit. Er vertritt voll und ganz die Überzeugung des Kaisers, nach der die Kunst Gefühle von Harmonie und Schönheit auslösen muss. Wenn es nach Radke ginge, so würde die Königliche Akademie niemals diese selbsternannten modernen Künstler in ihren Ausstellungskanon übernehmen. Und trotzdem: Die Ausstellungen der Berliner Secession laufen gut. Die Berliner mögen offensichtlich die moderne Kunst.