Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Rialp

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

En una entrevista concedida a la revista Telva, Marlies Kücking señaló que el rasgo que podría enmarcar al fundador del Opus Dei en la historia de la Iglesia sería el de incluir el trabajo como "materia prima" de la santidad, abriendo así horizontes de plenitud cristiana a todos los hombres y mujeres, sin excepción. En este volumen, Kücking evoca sus recuerdos sobre los inicios del Opus Dei en Alemania y desvela numerosos episodios de sus años junto a san Josemaría, muchos de ellos referidos a su modo de trabajar. El relato permite apreciar el desarrollo paulatino y continuo del Opus Dei, visto desde el observatorio privilegiado de su sede central en Roma.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 275

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

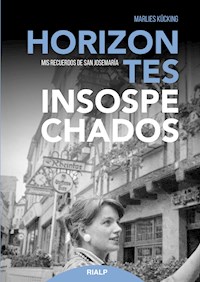

MARLIES KÜCKING

HORIZONTES

INSOSPECHADOS

Mis recuerdos de san Josemaría

EDICIONES RIALP, S. A.

MADRID

© 2018 by MARLIES KÜCKING

© 2018 by EDICIONES RIALP, S. A.

Colombia, 63. 28016 Madrid

(www.rialp.com)

Realización ePub: produccioneditorial.com

ISBN (versión impresa): 978-84-321-5070-8

ISBN (versión digital): 978-84-321-5071-5

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Esas palabras, deslizadas tan a tiempo en el oído del amigo que vacila; aquella conversación orientadora, que supiste provocar oportunamente; y el consejo profesional, que mejora su labor universitaria; y la discreta indiscreción, que te hace sugerirle insospechados horizontes de celo... Todo eso es “apostolado de la confidencia”.

SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ

(Camino, 973)

ÍNDICE

PORTADA

PORTADA INTERIOR

CRÉDITOS

CITA

INTRODUCCIÓN

I. VIDA FAMILIAR EN COLONIA

II. UN VIAJE DECISIVO A ROMA

III. EL COMIENZO DEL APOSTOLADO DEL OPUS DEI EN ALEMANIA

LAPREHISTORIA: LOS VIAJES DE SAN JOSEMARÍA

12 DE OCTUBRE 1956, UN HITO

AGOSTO DE 1957

UNA NUEVA RESIDENCIA

IV. PRIMERA ESTANCIA EN ROMA

V. DE NUEVO EN ALEMANIA

OTROS VIAJES DE SAN JOSEMARÍA

LAS ACTIVIDADES DEL VERANO

LOS COMIENZOS EN HOLANDA

VI. REGRESO A ROMA

VII. COLABORANDO CON SAN JOSEMARÍA EN EL GOBIERNO DEL OPUS DEI

EL TRABAJO EN LA ASESORÍA CENTRAL

REUNIONES DE TRABAJO CON SAN JOSEMARÍA

VIAJES

UNA ESCUELA DE GOBIERNO

EL OPUS DEI, UNA FAMILIA, UN HOGAR

QUERER A LOS DEMÁS

HORIZONTES UNIVERSALES

UNOS AÑOS ESPECIALES: EL CONCILIO VATICANO II, ENCUENTROS CON EL PAPA

VIII. MIS PADRES Y EL OPUS DEI

EPÍLOGO

AGRADECIMIENTOS

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

AUTOR

INTRODUCCIÓN

LO QUE ESCRIBO EN ESTE LIBRO LO HE CONTADO una y otra vez en reuniones familiares, a gente amiga, algunas veces a periodistas. En repetidas ocasiones me ha llegado la sugerencia de ponerlo por escrito.

No lo he hecho hasta ahora porque me parecía que mi historia personal no tenía mucho interés fuera del ámbito familiar. Por otra parte, la vida de cada ser humano es algo único, irrepetible, aunque se pueda parecer a la de otros miles de hombres y mujeres. Pero cada quien tiene una misión en el mundo (y una visión del mundo) en la que nadie le puede sustituir.

Si ahora me he decidido a escribir estos recuerdos, es porque deseo poner de relieve los inicios de la labor del Opus Dei con mujeres en Alemania, contar cómo conocí a su fundador, san Josemaría Escrivá de Balaguer, y narrar algo de lo que aprendí con él en los muchos años que tuve la fortuna de trabajar a su lado.

¿Qué significa ser del Opus Dei? Se puede responder de varias maneras. En mi caso, el Señor me hizo ver que era mi camino para seguirle de cerca, con total disponibilidad. Ser del Opus Dei era verse llamada a santificarse en la vida ordinaria, de estudio —que era mi situación en aquel momento— y de trabajo; y a difundir ese camino de amor al Señor entre mi familia y mis amigas, en la vida de cada día. Me fui a vivir a un Centro del Opus Dei al poco tiempo de haber comenzado los estudios universitarios. Estuve en Roma durante unos meses para mejorar mi formación espiritual y mi conocimiento de las enseñanzas de la Iglesia, y volví a Alemania donde retomé las clases en la universidad. Al terminar, al poco tiempo, me propusieron venir a Roma nuevamente, para enseñar en el mismo centro de estudios donde me había formado. Pero ese trabajo duró poco, porque fui llamada a colaborar en el organismo de mujeres con el que contaba el entonces presidente general, para el gobierno del Opus Dei. Y a esta tarea me he dedicado durante muchos años: primero junto a san Josemaría, luego junto a su sucesor, el beato Álvaro del Portillo, y más tarde junto a Mons. Javier Echevarría. Ahora, como responsable en el Archivo General de la Prelatura.

Vivir en Roma cerca del fundador ha sido como beber en la fuente, conociendo el mensaje de santidad en la vida ordinaria de labios de quien recibió ese carisma y lo vivió fidelísimamente. Recojo aquí hechos de los que fui testigo y muchas de sus palabras y consejos, tan útiles para mí y para tantos otros.

Mi relato está organizado cronológicamente hasta 1964, porque era más sencillo hilvanar los recuerdos al compás del calendario. En cambio, para el periodo 1965-1975, los organicé según aspectos del quehacer ordinario.

Cuando alguien me ha pedido una síntesis de mis recuerdos sobre san Josemaría, he solido decir que era un hombre que sabía amar: un hombre enamorado de Jesucristo y de su Madre, la Virgen Santísima; y de ese amor brotaban el amor a la Iglesia y al Papa, a sus hijos (hombres y mujeres) y a la humanidad entera. A la vez, el amor a las personas —cariño humano y sobrenatural— le conducía de nuevo hacia Dios y arrastraba a otros hacia el Señor.

Hace tiempo alguien me dijo: ¡Qué suerte tienes! Has conocido en tu vida a tres santos. E hizo referencia a san Josemaría, al beato Álvaro del Portillo, y a don Javier Echevarría. Le di la razón. Pero también entrañaba a la vez una gran responsabilidad.

I.

VIDA FAMILIAR EN COLONIA

NACÍ EN COLONIA EL 7 DE SEPTIEMBREde 1936. En España había estallado la guerra civil; en Alemania había empezado el nazismo, pero de esto es poco lo que recuerdo.

Mi padre se llamaba Gustav Kücking y mi madre Gertrud Busch. Tengo una hermana menor, Edith, que nació en 1947. Mi nombre completo es Maria Elisabeth Kücking. Mis padres me llamaban Marlies y de vez en cuando Marliese, pero a mí no me gustó la e final, y me quedé con la primera forma.

En Colonia vivíamos en un barrio en la parte izquierda del Rhin, que se llama Vingst. Los domingos salía de paseo con mis padres, y recuerdo que solían ponerme un sombrero que no me gustaba nada... Íbamos a ver a mi abuela materna con bastante frecuencia. Se llamaba Elisabeth, como yo, y era además mi madrina. Vivía en el campo, en las afueras de Bonn, aunque ahora esa zona ya está urbanizada. Recuerdo que allí se hablaba en el dialecto del Rhin. Yo tenía prohibido hablarlo, pero en cuanto me reunía con toda la pandilla de amigos y primos y doblábamos la esquina, lo usábamos. Era como una frontera...

Empecé a ir al colegio a los seis años, sin pasar por el kindergarten. Jugaba a la pelota en el patio y en la calle con otros niños, y recuerdo que cuando pasaba la juventud hitleriana con su banda de música, me asomaba al balcón… No entendía por qué me retiraban de ahí.

De vez en cuando mis padres se reunían con otros matrimonios, bajaban las persianas y escuchaban una radio. Era la radio libre que emitía desde Londres. Estaba severamente prohibido, porque decían la verdad sobre el Führer. Después me repetían que jamás mencionara a nadie —en el colegio o donde fuera— que mis padres habían estado escuchando la radio. Tampoco entendía por qué.

Nuestro edificio tenía ocho pisos, y vivíamos en el más alto. Cuando comenzó la guerra, durante los bombardeos cruzábamos apresuradamente la calle y bajábamos a un refugio, en un sótano, donde nos encontrábamos con muchas otras familias. Era divertido porque los adultos nos contaban historias, y había además un triciclo con el que podíamos jugar. Al volver a casa, mi madre preparaba un aperitivo, como modo de festejar que seguíamos con vida.

Me acuerdo del terrible y famoso bombardeo con fósforo sobre Colonia, la noche del 30 al 31 de mayo de 1942. Yo tenía cinco años, y conservo viva la imagen de las lucecitas que se encendían en el aire…, pero eso significó que parte de la ciudad quedó reducida a escombros.

A mi padre lo llamaron a filas en el año 1943 o 1944, tendría unos cuarenta años. Al principio nos llegaban sus noticias, pero cuando se perdió la guerra perdimos también el contacto con él. No sabíamos si seguía vivo. Esta situación duró medio año largo, hasta que por fin llegó una carta suya desde Antwerpen (Amberes). Estaba en aquella ciudad, en un campo de prisioneros americano. Antes había pasado por uno ruso, donde había sufrido un hambre terrible. Cuando parte de los prisioneros fueron trasladados a los campos americanos, a él le pusieron a trabajar en la cocina —algo que no había hecho en su vida— y allí empezó por fin a comer y recuperó la salud.

El régimen de vida en el campo de prisioneros americano era más llevadero que en el ruso, pero en ambos casos él pertenecía al ejército enemigo. Cuando por fin regresó a casa pudo contarnos cuánto bien le hizo charlar con un sacerdote que atendía espiritualmente a los prisioneros. Mi padre volvió con un crucifijo, cosa que yo nunca había visto en sus manos. Se trajo además a un compañero polaco para que viviera con nosotros, hasta que pudiese independizarse. He de decir que mi padre volvió cambiado. Siempre había sido muy bueno, pero estaba cambiado. El polaco, que mi madre miraba al principio con recelo, estuvo con nosotros al menos durante seis meses, y después se fue hacia el este.

Pero retrocedamos un poco en el tiempo. Cuando mi padre tuvo que alistarse en el ejército, la vida en Colonia iba volviéndose cada vez más difícil. Los bombardeos nocturnos eran muy frecuentes, y teníamos que levantarnos de la cama por la noche —eso me parecía bastante divertido— para acudir al refugio antiaéreo.

Además, obligaban a las mujeres a trabajar. Como mi madre no quería dejarme sola en casa —mi hermana aún no había nacido—, me fui a vivir con la abuela. A mi madre la obligaron a trabajar en las oficinas de la Humboldt Benz, una fábrica de armas, de maquinaria pesada. Si no trabajaba, no recibía la cartilla de racionamiento.

Por el tipo de empresa que era, el lugar era blanco de ataques aéreos, y por poco muere durante uno de esos bombardeos. Llegó un momento en que decidió abandonar el trabajo y reunirse conmigo. No sé cómo consiguió la cartilla, pero ya no volvió a trabajar en algo semejante. Comentaba que allí no hacían nada, porque no se podía hacer nada: bajaban los expedientes al refugio para luego volverlos a subir. Y la situación de las demás mujeres era parecida, amas de casa de clase media que nunca habían trabajado en una oficina, que no nadaban en la abundancia, pero tampoco pasaban necesidad.

Cuando mi madre empezó a trabajar, mi padre ya estaba en el frente. A las mujeres casadas que se quedaban solas les pedían que mandaran a sus hijos a Silesia, donde había un campo para niños. Pero mi madre no estaba dispuesta a enviar a su niña tan lejos. Y menos mal que se negó en rotundo, porque luego aquel emplazamiento fue zona rusa.

Era mujer de mucho carácter. Mi padre tenía brotes de enfado, pero mi madre era mucho más enérgica, más emprendedora. En las cosas importantes escuchaba a mi padre, y luego hacía lo que le daba la gana. Como buena mujer, respetaba la autoridad, pero luego mi padre hacía lo que ella decía.

Durante un ataque aéreo sobre Colonia, cayó una bomba sobre la casa de mis padres, que estaba cerrada, y quedó semidestruida. Cuando terminó el conflicto, mi madre quiso recuperar lo que había quedado de los muebles. Entonces, con la ayuda de un señor, consiguió vaciar la mitad del piso y rescatar lo que quedaba. Vivíamos entonces con la abuela, en Bechlinghoven, a las afueras de Bonn. La casa era grande porque había tenido cuatro hijos. Pero no tardamos en abandonar también esa zona, pues estaba próxima a un aeropuerto militar y tampoco era del todo segura. Entonces nos fuimos a vivir con unos tíos nuestros. En realidad, el padre de familia era primo lejano de mi padre. Su familia era de Colonia y se había hecho una casa hacia el sur, para invitar a mucha gente los fines de semana, en un montecito delicioso. Nos fuimos a vivir allí, con Adolf, el primo de mi padre, su mujer y su hija Lisbeth. Esta última estaba casada, pero su marido había sido enrolado en el ejército y no tenía noticias de su paradero, como nosotras de mi padre.

Yo había comenzado los estudios de primaria en Colonia, y comencé a ir al colegio del pueblo. Era un colegio que reunía en la misma clase a los ocho cursos de la escuela elemental. No hacíamos nada. Volvía a casa y mi madre preguntaba ¿qué has aprendido hoy? Como le contaba una historieta, un día me dijo: no vas, te quedas aquí en casa y ya te enseño yo algo.

Con el tío Adolf íbamos a pasear por el monte, a observar los ciervos, acompañados de otros chicos. Contemplábamos el paisaje, me enseñaba a guardar silencio cuando aparecía un ciervo, cosas así. Sucedió entonces un episodio que me conmovió a posteriori. Al terminar la guerra, Alemania quedó dividida en cuatro zonas. Nosotros, en este pueblo, estábamos en zona inglesa, pero muy cerca de la frontera con la zona francesa. Mi madre y Lisbeth iban en bicicleta a los pueblos vecinos a buscar pan. Podían tardar la mañana o la tarde enteras en conseguirlo. Solían pasar por delante de un campo de prisioneros que estaba en manos de los franceses. Obviamente estaba prohibido relacionarse con los prisioneros, pero cada una les lanzaba un pan, con la esperanza de que alguien hiciera lo mismo con sus maridos, allá donde estuvieran.

En este lugar estuvimos a lo sumo un año, ya que quedaba cerca de Remagen. Poco después de ser bombardeada en 1945, mi madre y yo volvimos a la casa de la abuela, en Bechlinghoven, que también estaba en el campo. Cuando mi padre regresó, prefirió quedarse ahí; a mi madre le habría gustado volver a la ciudad, pues siempre había vivido en el campo y prefería el ambiente urbano. Pero en este tipo de cosas se ajustaba a los gustos de mi padre. Yo también prefería la ciudad, pero ese dato, como se comprenderá, no era demasiado relevante…

Vivimos en casa de la abuela durante bastante tiempo. De hecho, mi madre heredó la casa cuando los abuelos murieron. Ahora vive allí mi sobrino, el hijo de mi hermana Edith. Recuerdo que íbamos con frecuencia a Bonn, porque en el pueblo no se podía comprar nada. Cada vez que era necesario comprar ropa, zapatos, había que ir a Bonn. Recuerdo también que en esos años en el campo montaba en bicicleta y me entretenía con las cosas normales de una niña de mi edad.

Hice cuatro cursos de enseñanza elemental y el examen de ingreso, y luego los nueve años de bachillerato, en el colegio de las Damas del Sagrado Corazón (Sacré Cœur, como se llamaba), en Pützchen. Tenían un bachillerato reconocido por el Estado. Pützchen estaba a un cuarto de hora de Bechlinghoven. Mi familia era católica practicante, pero mi madre escogió el colegio —antes de que mi padre regresara— principalmente por un motivo práctico: estaba cerca. No tenía nada a favor o en contra de las monjas. El colegio tenía internado, pero no fue este mi caso. Tenía 10 u 11 años cuando empecé allí los estudios —con la guerra había perdido un año de colegio—, y acabé el curso 1955-1956 con 19 años.

El origen de la congregación era francés. Su fundadora era santa Magdalena Sofía Barat, pero todas las monjas del colegio eran alemanas. Su finalidad, tras la Revolución Francesa, era educar a las niñas de la aristocracia y contribuir así a restablecer la fe en Francia. De hecho, muchas de mis compañeras eran de familia aristocrática.

Cada semana había reparto de notas sobre el comportamiento, no sobre el rendimiento académico. Todo el colegio se reunía para ese momento, y si no habías hecho ninguna fechoría, podías estar tranquila. Una vez fui reprendida en una de esas ocasiones porque me había reído de un sacerdote con barba. Como no había visto nunca un sacerdote así, cuando él entró para celebrar la Misa me empecé a reír y contagié al resto. Además de la reprimenda, el hecho mereció la calificación pas de note.

Hay que decir que el nivel académico era muy bueno. Nadie suspendía el bachillerato porque si se sospechaba que alguien no iba a pasar, antes le invitaban a salir del colegio. Se estudiaba mucho. La mayoría de las profesoras eran las mismas monjas, pero también había profesoras y profesores laicos. Al profesor de latín recuerdo que le hacíamos la vida imposible...

Siempre fui alumna externa. Solo viví dos veces en el colegio con motivo de unos ejercicios espirituales que daban los jesuitas, que también solían ser los que enseñaban religión.

A las monjas las quería, me entendía bien con ellas. Alguna era más amiga, con la amistad que puede tenerse con una persona de más edad. Pero durante muchos años ni se me pasó por la cabeza que semejante vocación pudiera ser para mí, porque yo me encontraba muy bien en mi ambiente. ¿Cuáles eran entonces mis pretensiones? Casarme, tener muchos hijos —éramos solo dos hermanas—, viajar, aprender idiomas, leer mucho… pasármelo bien.

Entonces llegó un momento —tendría yo 16 años—, en el que sentí como una luz interior, como que Dios quería algo más. Para mí entonces solo existían dos caminos, casarse o ser monja, porque lo de quedarse soltera me parecía tan horroroso que quedaba totalmente descartado. La única entrega a Dios que yo conocía era la religiosa. Conocía mucho, por ejemplo, a las carmelitas. Tenían un convento muy cerca, donde a veces iba a Misa, pero solo pensar en ser una de ellas me producía escalofríos. Por otra parte, la sensación de que «Dios quería algo de mí» era real, y duró hasta que dije al Señor que sí, que muy bien, que se cumpliera su voluntad. Pero no me gustaba para nada la idea de ser monja, ni tampoco conocía ninguna otra cosa… Mi decisión interior de entregarme a Dios no la hablé con nadie porque no quería que me presionasen. Al mismo tiempo entendí muy bien que, en mi caso, ser monja no era mi camino. Consideré entonces que había sido una prueba enviada por el Señor, solo eso. Fue un instante: el “sí” a Dios podía permanecer, y el “no” a ser monja también. Me quedé tranquila. Tendría que esperar.

Me gustaba muchísimo el teatro y tenía un abono. Iba a todas las obras de teatro que se presentaban en Bonn, que tampoco eran muchas en ese momento. Me gustaba leer, comprar libros… Eso sí, todos esos gastos los financiaba yo dando clases particulares a niñas, porque mis padres solo me daban dinero para lo esencial.

II.

UN VIAJE DECISIVO A ROMA

ERA COSTUMBRE HACER UN VIAJE de estudios antes de acabar la enseñanza secundaria. Para pagármelo, trabajé durante el verano en una fábrica donde había que seleccionar botellitas de plástico. El dueño de la empresa era amigo de mis padres, y por misericordia me dio trabajo.

Debido a que el santo padre Pío XII había establecido 1954 como Año mariano, las monjas decidieron adelantar el viaje a Roma, aunque nos faltara más de un año para acabar el bachillerato. Por supuesto, el viaje se hacía en tren, con una parada en Suiza.

Una vez en Roma, como cualquier turista, nos sumergimos en sus bellezas: iglesias, foros, museos, catacumbas, etc. Eran días aprovechados al máximo, también porque habían sido preparados exhaustivamente (lo que, en su momento, nos había parecido demasiado, ya que estudiábamos Roma en la literatura, historia, arte...).

El día 8 de octubre Marianne Isenberg, una de las profesoras que nos acompañaba —en aquellos años las monjas solo salían del convento en circunstancias muy especiales—, sugirió que, al día siguiente, por la tarde, podríamos ir a visitar a unas amigas suyas que nos habían invitado. Sorpresa y, por qué no decirlo, disgusto. Era la única tarde libre de la que disponíamos para ver la otra Roma: hacer compras, tomar un helado donde nos apeteciera, ir a nuestro aire. La perspectiva de visitar a unas amigas de las profesoras —suponíamos que tendrían entre 50 y 60 años— nos pareció un plan muy poco atractivo. ¿Qué pintábamos nosotras con unas amigas de la profesora? Pero como Marianne insistía y no había alternativas, ya que la disciplina escolar era exigente y con esas condiciones habíamos venido, ahí nos fuimos todas.

El punto de encuentro para reunirnos y acudir juntas a casa de sus amigas era el obelisco de la Plaza de San Pedro. También iba con nosotras otra profesora, Dra. Ermecke. Unas cuantas decidimos dar un pequeño espectáculo: pocos minutos antes de las 17:00 alquilamos un coche de caballos a muy poca distancia, en Via della Conciliazione —no teníamos más dinero—, y llegamos saludando a derecha e izquierda a nuestras compañeras y profesoras. Fue una estupidez, pero… algo distinto. Luego fuimos en circolare (un tranvía) al barrio Parioli, donde vivían esas amigas de las profesoras. En realidad, nos encaminábamos a la sede central del Opus Dei, pero ninguna habíamos oído hablar de eso. Allí nos recibieron varias chicas jóvenes, quizá con algún año más que nosotras, pero ¡jóvenes!: no tenían la edad de las profesoras. Recuerdo que estaba Catherine Bardinet, la primera francesa que pidió la admisión en el Opus Dei; Gabriela Duclaud, una de las primeras mexicanas, que hablaba inglés; María Luisa Moreno de Vega, española, que hablaba alemán; Marga Schraml, la primera alemana de la Obra, que había conocido el Opus Dei en Italia... A todas nos impresionó favorablemente el talante de estas chicas y el ambiente familiar y cuidado con que nos recibieron. Hasta nos ofrecieron un helado muy bueno.

Preguntamos qué hacían en Roma, suponíamos que eran estudiantes universitarias. María Luisa, que hablaba perfectamente alemán, nos explicó los rasgos más elementales del Opus Dei: la santificación en medio del mundo, en el trabajo, con la propia familia. Recuerdo como si fuera hoy que nos contó cómo se podía vivir la presencia de Dios en medio de la calle, en un tranvía, diciendo al Señor un «Jesús te amo» tantas veces como las ruedas daban vueltas. No sé qué adjetivo poner, pero aquello me fascinó y supe que era para mí.

Mi familia era practicante y me habían proporcionado una formación cristiana básica. Pero la oración, prescindiendo de la bendición de la mesa, se limitaba al ámbito de la iglesia y de la Misa dominical. Quizá en alguna ocasión especial se podía pensar en rezar en la calle, como durante la procesión del Corpus Christi, pero poco más.

El único modo de entrega a Dios que conocía era la vocación religiosa y el asunto de mi posible vocación había quedado —como ya dije— archivado. De ahí el impacto que supuso lo que escuché aquella tarde del sábado 9 de octubre. Me dije para mis adentros: «¡Esto es lo mío!». Había encontrado mi camino. El rato que estuvimos en Villa Sacchetti, que así se llama la sede central, se me pasó volando: todas nos encontrábamos a gusto, tratando de conversar en alemán, inglés y francés. Al final nos invitaron a saludar al Señor en el sagrario del oratorio de la casa, y al terminar, como buenas alemanas, cantamos todas una Salve a la Virgen.

Como decía, estaba tan impresionada que aquella misma noche puse unas letras a Gabriela —era con la que más había hablado— manifestando que me gustaría saber más sobre el Opus Dei. Como respuesta, se nos unió al día siguiente Marga Schraml, en una salida hacia Castel Gandolfo donde asistimos a una audiencia con Pío XII. En el trayecto la bombardeé con preguntas. Ella me respondió con paciencia y me contó muchos detalles, también de la posibilidad de que hubiera pronto mujeres del Opus Dei en Alemania. Deduje que, respecto a mi decisión a ser del Opus Dei, habría que esperar hasta ese momento.

Al regresar a Alemania, continué con mi vida habitual y mis estudios de bachillerato. Pero hubo algunas novedades. Pregunté a Marianne, la profesora, dónde confesaban los sacerdotes de la Obra y empecé a hacerlo con don Antonio Giménez, que acudía semanalmente a la capilla de unas religiosas, en Bonn.

En enero de 1955 empezaron en Bonn las meditaciones semanales para bachilleres y estudiantes universitarias. Son charlas sobre un tema espiritual, que facilitan dirigirse a Dios y hablar con Él. Se organizaban en casas del Erlöserbund; primero en la Kaiserstrasse, después en la Baumschulallee. A la primera, el 11 de enero de 1955, asistieron doce chicas. Las más asiduas eran Kätherine Retz, Ruth Wiedenhorn, Helene Steinbach y Hedwig Pütz. Yo seguía sin hablar con nadie de mis inquietudes, pues todavía no sabía que una de ellas, Käthe, ya era del Opus Dei. Era asistente de Psicología y había pedido la admisión en Londres.

Recuerdo que me gustaba lo que predicaba el sacerdote en un alemán todavía muy mejorable. El contenido se correspondía a lo que había visto y oído aquella tarde de octubre en Roma.

Otra novedad en mi vida fue la Misa diaria, que exigía madrugar bastante para llegar puntual al colegio. A mi madre, eso de ir entre semana le pareció demasiado… Yo solía ir a Misa al cercano convento de carmelitas, porque la que se celebraba en el colegio para alumnas externas era solo dos veces por semana.

Una tercera novedad, gozosa, fueron las frecuentes cartas de Marga desde Roma y, alguna vez, también de Gabriela, que por entonces ya se había ido a vivir a los Estados Unidos.

Echando la vista atrás, puede sorprender que nadie intentara entonces «empujarme». Personalmente, yo tampoco presionaba para incorporarme, pues estaba convencida de que había que esperar hasta disponer del primer Centro de la Obra en Colonia.

Fueron pasando los meses, y a primeros de mayo de 1955 se organizó un curso de retiro con las chicas que acudíamos a la dirección espiritual con sacerdotes de la Obra. Tuvo lugar en una casa de los dominicos en Walberberg, un pueblo cerca de Bonn. Éramos más de veinte las asistentes. Hablé de mis inquietudes con el sacerdote, don Alfonso Par, y me aclaró que no hacía falta esperar a que hubiera Centro para ser del Opus Dei. No me preguntó gran cosa. Yo le había dicho que consideraba que el Señor me pedía una entrega total, y él me sugirió que hablara con Käthe, que era de la Obra (me encontraba con ella en Bonn cuando iba a confesarme). Me dijo también que había que escribir una carta para pedir la admisión.

Años más tarde supe que, precisamente durante nuestro retiro, san Josemaría había viajado a Bonn y había hecho una escapada a Walberberg, tanto el 1 como el 2 de mayo, para saludar y estar con los sacerdotes que se turnaban para atendernos. Estoy convencida de que rezó por mí y por el resto de las asistentes.

Quedé entonces con Käthe en la Universidad de Bonn. Era la primera vez que pisaba ese lugar. Entramos a un aula tipo hemiciclo, vacía. Nos sentamos, y allí mismo escribí la carta pidiendo la admisión. Debía ser por la tarde, porque por la mañana yo iba al colegio. Sabía que la carta iba dirigida al fundador del Opus Dei, aunque no había visto ninguna foto suya. Sabía que era español, y que era el padre de la familia del Opus Dei. Terminé de escribirla, la metí en un sobre y la eché al primer buzón. Posiblemente puse en el sobre las señas de Marga Schraml o María Luisa Moreno de Vega, pero el contenido iba dirigido al Padre, como llamábamos al fundador. Me parece que en la carta le puse quién era, que estaba acabando el bachillerato, y quizá puse también mi edad, pero lo dudo. Lo que sí es seguro es que en ella pedía la admisión en el Opus Dei como numeraria[1].

Sé que la carta llegó. Lo di por hecho, porque nos escribían a menudo de Roma, a veces incluso la misma María Luisa. En sus cartas se interesaba por nosotras, y nos contaba de otras personas del Opus Dei y del Padre.

Tanto Käthe como yo nos sentíamos acompañadas por la gente de Roma: pero lo palpamos de un modo particular cuando supimos que san Josemaría había querido que María Luisa y Marga pasaran unos días con nosotras en Alemania durante las Navidades de 1955.

Nos trajeron una imagen de la Virgen, de parte del Padre, para que comenzáramos a invocarla antes de que ocupara su lugar definitivo en el futuro Centro. Traían también una patita de cristal y, de parte de Carmen (la hermana de san Josemaría) una enorme caja de dulces con una felicitación para sus sobrinas alemanas. Nos sentíamos hijas únicas. Sobra decir que esos días nos reunimos diariamente con ellas, en casa de una señora amiga, en Bonn, que tenía alquilado un piso en un chalet de las afueras. El propietario era catedrático de Geografía, y delante de la fachada lucía un farol con las siluetas de los cinco continentes, que en más de una ocasión facilitó la localización de la casa.

Esos días tratamos de pasar el mayor tiempo posible con ellas, disfrutando de cada momento, oyendo hablar del Padre y de la labor apostólica por otros países. Además, como habían transcurrido más de seis meses desde que yo había pedido ser de la Obra, María Luisa me preguntó si seguía en pie mi petición, cosa que no dudé ni un momento. Quedamos en un día, a una hora de la tarde en la que el Centro de varones en Bonn estuviera vacío, con excepción del sacerdote, para que hiciera la admisión. Pero se produjo una pequeña dificultad: mi madre que ordinariamente no interfería en mis planes, y menos aún durante las vacaciones, estaba un poco extrañada de estas amistades nuevas de Roma (sabía que nos habíamos conocido en el viaje). Y determinó que al día siguiente me quedaría en casa. ¿Qué pasaría entonces con mi admisión? Llamé preocupada a María Luisa, que me dijo: «No te preocupes, iremos a buscarte». Efectivamente, a media tarde se presentó en casa, acompañada de Marga y Käthe. Mi madre las invitó a merendar y, en el curso de la conversación, María Luisa supo ganársela por completo con su simpatía; entonces le preguntó si yo las podía acompañar a Bonn. Mi madre accedió gustosa, olvidando la prohibición anterior. Además, toda su vida conservó muy buen recuerdo de ella.

En este periodo pude leer por primera vez un libro de san Josemaría, Camino, en su traducción inglesa (la primera edición en alemán se publicaría al año siguiente, en 1956): he de decir que me entusiasmó. Era como si el autor me hablara directamente.

La etapa del colegio tocaba a su fin, pues los exámenes de bachillerato se convocaban en marzo o abril. En ese periodo de vacaciones me propusieron hacer un curso de formación espiritual en Londres, para ahondar en la doctrina cristiana y conocer mejor el Opus Dei. Mis padres accedieron, porque conocían mi interés en estudiar después Literatura y Filología inglesa. En abril viajé a Londres. Ese curso —parte de la formación de los fieles de la Obra— es una actividad que se realiza una vez al año, en la que se compaginan clases de filosofía o teología con momentos de deporte y esparcimiento. Tuvo lugar en el llamado Cottage, la zona de vivienda de quienes se dedicaban a la atención doméstica de la residencia Netherhall, en Hampstead (Londres). Disfruté muchísimo esas semanas viviendo por primera vez en un Centro de la Obra, y con personas de Inglaterra, Irlanda y España. De Alemania sólo estaba yo. En inglés me manejaba bastante bien, con diccionario en mano si era necesario.

En Colonia, tanto Käthe como yo tratábamos de acercar a Dios a nuestras amigas y conocidas, con la ilusión de que muchas otras se uniesen a la aventura. Me parecía que las cosas iban lentas y me costaba un poco aceptar que lo que yo había visto tan claro y en un momento, como un panorama entusiasmante, requiriese en otros tanto tiempo. Poco a poco fue aumentando el número de chicas que acudían a las meditaciones del sacerdote.

Organizamos un curso de retiro que se realizaría finalmente en Bad Honnef, en mayo de 1956. Acudieron unas veinte chicas, en su mayoría universitarias o profesionales jóvenes. Una muestra de cómo san Josemaría seguía de cerca estos pasos incipientes, fue que quiso que acudiesen a esta actividad dos personas desde Roma: María Luisa Moreno de Vega y Carmen Mouriz, que meses más tarde comenzaría el primer Centro de mujeres en Alemania. Con todas las participantes de ese curso de retiro quedó una buena amistad. Además, algunas pidieron más adelante la admisión en el Opus Dei.