10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

«Die Diagnose Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) war ein enormer Schock für mich; ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich wirklich an einer so schweren, unheilbaren und tödlichen Krankheit leiden sollte – aber ich wurde vom Gegenteil überzeugt. Also habe ich beschlossen, der ALS nicht kampflos das Feld zu überlassen. Ich habe gelernt, mich mit der Krankheit zu arrangieren. Es liegt an mir, wie die letzten Jahre meines Lebens verlaufen. Denn eines steht fest: Das Leben geht weiter, so oder so!» Sandra Schadeks Körper gehorcht ihr nicht mehr: Die tödliche Krankheit ALS, die durch Stephen Hawking ins Bewusstsein der Öffentlichkeit drang, hat ihre Nerven und Muskeln gelähmt, sprechen kann sie kaum noch. Geblieben sind der jungen Frau trotz allem ein unglaublicher Optimismus und die Fähigkeit, Kraft aus ihrer Situation zu schöpfen – und ihr sogar humorvolle Seiten abzugewinnen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 413

Veröffentlichungsjahr: 2009

Ähnliche

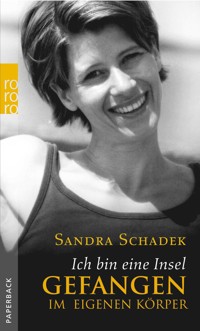

Sandra Schadek

Ich bin eine Insel

Gefangen im eigenen Körper

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Ein paar Worte vorweg

Seltsame Vorboten

Endlich Gewissheit

Loslassen und Annehmen

Mein neues altes Zuhause

Muskelkraft ade

Helfende Hände

Mein Kopf wird schwer

Willkommen im Web

Der schönste Tag meines Lebens

Das Lachen nicht verlernen

Das nächste, bitte!

Vier Heulkrämpfe und ein Pflegefall

Mein Baum im FriedWald

Der Ort in mir

Fliegender Wechsel

Von einer übermütigen Schnapsidee zum Grimme Online Award

Stärke oder Eigentor?

Die Krankheit ALS

Mein Krankheitsverlauf

Für Luca

Ein paar Worte vorweg

Eigentlich weiß ich nicht, wer ich bin, und vielleicht habe ich es sogar noch nie wirklich gewusst! Dennoch möchte ich versuchen, mich zu beschreiben. Ich war – das glaube ich zumindest – ein sehr aktives, aber auch vernünftiges Kind. Ich war relativ gut in der Schule, machte 1991 mein Abitur und schloss danach eine dreijährige Ausbildung zur Speditionskauffrau bei Volkswagen erfolgreich ab. Anschließend arbeitete ich zunächst ein halbes Jahr bei VW-Transport, ehe ich einige Wochen als Sportanimateurin im Robinson-Club auf Kreta aushalf. Als ich von Volkswagen ein Stipendium bekam, ging ich zum Studium der Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Verkehrswissenschaften nach Gießen.

Meine Leidenschaft galt in all den Jahren dem Sport. Erst bestimmte die Leichtathletik mein Leben, und ich trainierte viele Jahre täglich. Danach ging ich mit genauso großer Leidenschaft ins Fitnessstudio und hielt so meinen Körper in Form. Ich nahm den Sport sehr ernst, rauchte nicht, probierte keine Drogen aus und trank auch nur selten Alkohol oder feierte Partys. Fastfood, Süßigkeiten, Chips oder Cola waren nahezu tabu, und ich ernährte mich eigentlich immer gesund: viel frisches Obst, Salat und Gemüse, kein Fleisch, morgens Müsli oder Vollkornprodukte, kaum Fett und Zucker.

Diese Mischung aus wenig Freizeit, einigermaßen disziplinierter Lebensführung und großem Ehrgeiz hatte zur Folge, dass so manche Freundschaft auf der Strecke blieb. Natürlich hatte ich Freunde und war auch nicht unbeliebt, aber ich gehörte nirgendwo so richtig dazu. Das war schon in der Schule so, ebenso während der Ausbildung und auch beim Studium. Ich kannte immer extrem viele Leute und unternahm oft etwas mit den verschiedensten Cliquen, doch ich war meines Erachtens nie ein Teil davon. Allerdings war mir das früher nicht bewusst, daher belastete es mich auch nicht sonderlich. Heute finde ich es jedoch schade, und ich wünschte, ich hätte damals mehr Zeit in Freundschaften investiert.

Nichtsdestotrotz habe ich eine Handvoll Freunde, die mir seit vielen Jahren sehr nahe stehen. Leider können wir uns nicht so oft sehen, wie wir uns das manchmal wünschen, aber ich bin sehr glücklich, seit fast zwanzig Jahren Kerstin, Sandra, Katja, Karin und Jan an meiner Seite zu haben. Obwohl ich manchmal schon traurig bin und mir die eine «beste» Freundin wünsche, mit der ich Tag und Nacht über alles reden kann, die immer da ist, wenn ich sie brauche, die stark ist, wenn ich schwach bin, und auf die ich mich voll verlassen kann. Es gibt noch immer Tage, an denen ich mich nach einem nahen Menschen zum Reden, Trösten oder einfach nur Anlehnen sehne. Wahrscheinlich vermutete kaum jemand diese sensiblen, verletzlichen, schwachen und einsamen Seiten an mir, geschweige denn, dass jemand sie schon mal zu Gesicht bekommen hätte. Ich versteckte mich früher oft hinter einem selbstbewussten, sicheren und starken Auftreten und wirkte deshalb vielleicht auch manchmal arrogant.

Nach außen funktionierte ich schon immer nahezu perfekt, dabei wäre ich manchmal am liebsten einfach nur weggelaufen. Ich unterschätzte mich oft selbst und traute mir nichts zu, insbesondere in der Schule und beim Studium – trotz guter Leistungen. Dagegen fühlte ich mich bei meinen diversen Nebenjobs stets sehr sicher und souverän. Egal ob als Aerobictrainerin oder Animateurin, als Messe-Hostess, Rezeptionskraft oder Bedienung – ich zweifelte nie an mir, meinem Auftreten und meinen Fähigkeiten. Sicherlich weil ich genau wusste, dass ich es konnte.

Tatsächlich habe ich einige Fähigkeiten und Eigenschaften, die hoffentlich nicht nur ich an mir schätze. So bin ich zum Beispiel sehr natürlich und unternehmungslustig, auch wenn ich mich heute leider mehr auf geistige Aktivitäten beschränken muss. Außerdem bin ich ziemlich ehrgeizig, zielstrebig und begeisterungsfähig. Ich habe aber nicht nur viel Energie, sondern kann andere Menschen auch mitreißen und für eine Sache begeistern – manchmal sogar ohne dass sie es wollen oder bemerken.

Ich bin sehr kreativ und habe ein Auge für Formen und Farben. Ich schenke gerne und mache mir oft Gedanken, wie ich anderen helfen kann. Ich freue mich am meisten, wenn ich jemandem eine Freude machen kann. Ich vermag niemandem lange böse zu sein und bin auch nicht nachtragend. Ich lache, selbst wenn mir nicht nach lachen zumute ist, und ich kämpfe immer, wenngleich ich gar nicht gewinnen kann.

Natürlich gibt es auch einige Seiten, die ich nicht an mir mag. Ich habe immer schon viel geredet und bin hin und wieder etwas besserwisserisch. Mir ist es oft viel zu wichtig, was andere von mir denken, und ich möchte es jederzeit allen recht machen. Dadurch verstecke ich mich selbst öfter als nötig. Manchmal bin ich ungeduldig und erwarte von anderen sofort die gleiche Energie und Begeisterung für eine Sache. Auch kann ich mich ziemlich schlecht entscheiden und gehe nicht selten den Weg des geringsten Widerstands.

Ich versuche immer stark zu sein, auch wenn ich ganz schwach bin. Ich stehe mir häufig selbst im Weg und habe das Leben nie richtig zugelassen oder vielmehr genossen. Ich habe einen Hang zum Perfektionismus und bin selten wirklich mit mir zufrieden. Außerdem bin ich in allem sehr ordentlich und organisiert und mag es nicht besonders, wenn jemand oder etwas diese Ordnung nachhaltig stört. Darüber hinaus gibt es noch andere Verhaltensweisen und Eigenschaften, die ich generell furchtbar finde: Geiz, Handeln aus Berechnung oder auch Oberflächlichkeit, Selbstmitleid, Gedankenlosigkeit sowie mangelnde Eigenwahrnehmung und Reflexion. Leider kann ich nicht ganz ausschließen, dass ich mich hin und wieder selbst furchtbar finden muss.

Aber: Ich mag mich heute mehr als vor meiner Erkrankung. Denn ich weiß jetzt, wie schön und glücklich mein Leben war und dass das Einzige, was dem Empfinden dieses Glücks im Wege stand, ich selbst war. Jeder ist eben doch seines Glückes Schmied, wie es so schön heißt. Leider war es mir nicht vergönnt, einige der schönsten Momente erleben zu dürfen, zum Beispiel einen Heiratsantrag zu bekommen und eine Hochzeit zu feiern. Auch das Gefühl, ein Baby unter dem Herzen zu tragen, werde ich nie teilen dürfen.

Im Grunde war ich schon immer eine Insel, aber durch meine Erkrankung habe ich auch die Insel in mir selbst entdeckt. Auf sie kann ich mich zurückziehen, wenn ich merke, dass mir Situationen oder Emotionen über den Kopf wachsen. Im Laufe der Jahre wurde diese Insel immer größer, und ich trat immer öfter den Rückzug an. Ob das positiv zu bewerten ist, weiß ich nicht, aber es hilft mir, die Realität besser ertragen zu können. Inzwischen habe ich so viel Sicherheit und Ruhe in mir selbst gefunden, dass ich von mir behaupten kann: Ich bin und bleibe eine Insel, aber eine besonders schöne!

1999

Seltsame Vorboten

Anfang 1999 lernte ich Stefan auf einer Messe in Frankfurt kennen. Ich steckte mitten im Studium, das mir trotz guter Leistungen keinen Spaß machte, und kämpfte jeden Tag mit mir. Mein großer Ehrgeiz und mein Stolz veranlassten mich jedoch immer weiterzumachen. Bereits 1998 hatte ich aus diesem Leben ausbrechen, etwas verändern, mich verändern wollen. Ich trennte mich vollkommen überraschend von meinem damaligen Freund und versuchte sogar die Uni zu wechseln. Da man mir meine bisherigen Leistungen wie Seminarscheine und Klausuren nicht anerkannt hätte, klappte es jedoch nicht.

Dann traf ich Stefan, und plötzlich war alles leichter. Wir waren schwer verliebt und schmiedeten bald gemeinsam Zukunftspläne. Ich beschloss, meine Diplomarbeit in Gießen zu schreiben und anschließend an die Uni in Dortmund zu wechseln, um dort meinen Abschluss zu machen. Diesmal wurden nämlich alle Scheine problemlos anerkannt. Gesagt – getan.

Im Juni begann ich mit der Diplomarbeit, was mir großen Spaß machte. Um nicht unnötig Zeit durch das ewige Pendeln zwischen Gießen und Dortmund zu vergeuden, quartierte ich mich kurzerhand in Stefans Büro ein. Er hatte mir zwar spontan angeboten, bereits während der Diplomarbeit bei ihm zu wohnen, doch am Ende war nicht nur er überrascht, als ich plötzlich mit meinem PC und einer halben Bibliothek vor seiner Tür stand. Mich selbst erstaunte ich mit der Aktion am meisten.

Im Juli hatte ich einen extrem schmerzhaften Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelbereich. Von jetzt auf gleich bekam ich höllische Schmerzen und weiß eigentlich bis heute nicht, wie Stefan mich damals in dieser gekrümmten Haltung überhaupt ins Auto bugsierte. Beim Arzt machten sie die üblichen Aufnahmen, ich bekam einige Spritzen in den Rücken und sollte in den nächsten Wochen möglichst wenig sitzen. Sehr witzig. Immerhin musste ich mehrere Stunden täglich an meiner Diplomarbeit arbeiten. Aber ich biss die Zähne zusammen und gab sie schließlich Ende September ab.

Danach war ich physisch und psychisch ziemlich am Ende, doch statt Erholung stand erst mal mein Umzug nach Dortmund auf dem Plan. In wenigen Tagen hatte ich die Wohnung in Gießen leer geräumt, und Stefan half die diversen Kartons zu schleppen. Bei strömendem Regen luden wir in Dortmund alles aus und richteten unsere gemeinsame Wohnung ein. Genauer gesagt, Stefan ging arbeiten, während ich versuchte, unsere Haushalte zu vereinen. Natürlich suchte ich mir auch in Dortmund sofort ein gutes Fitnessstudio, in dem ich täglich trainieren und gleichzeitig als Aerobictrainerin arbeiten konnte.

In dieser Verfassung ging ich Anfang Oktober zu Stefans Hausarzt, um mich gegen Hepatitis impfen zu lassen, da wir zwei Wochen später zum Schnorcheln und Tauchen auf die Malediven fliegen wollten. Der Arzt impfte mich bei der Gelegenheit auch gleich noch gegen Polio, Tetanus und Diphtherie. Stefan hatte kurz zuvor die gleichen Impfungen bekommen und lag danach erst mal drei Tage mit hohem Fieber im Bett. Mir schien die hohe körperliche Belastung dagegen nichts auszumachen. Jedenfalls zeigte ich keine derartig heftigen Reaktionen und besuchte bald meine ersten Vorlesungen an der Uni in Dortmund.

Kurz darauf, noch während unseres Maledivenurlaubs, traten die ersten merkwürdigen Probleme auf. Ich stolperte oft im Sand oder bekam beim Schnorcheln heftige Wadenkrämpfe. Natürlich dachte ich mir zunächst nichts dabei und führte all diese Dinge darauf zurück, dass ich körperlich völlig ausgepowert war. Ich erholte mich im Urlaub mehr und mehr, und bald waren sie vergessen. Stefan und ich genossen die unglaublichen Farben, die himmlische Stille und das vollkommen stressfreie Leben auf der einsamen Insel.

Allerdings bemerkte ich nach dem Urlaub ebenfalls einige komische Dinge, etwa während der Aerobicstunden. Es begann auch hier mit einer erhöhten Krampfneigung in der rechten Wade und im rechten Fuß. Außerdem reagierte mein rechtes Fußgelenk gelegentlich leicht verlangsamt, und ich blieb häufiger am Boden hängen. Beim Barfußlaufen erging es mir ähnlich mit dem rechten großen Zeh, und ich geriet dadurch leicht ins Stolpern.

Als ich meiner Mutter davon erzählte, schickte sie mir Magnesium und sagte, ich solle mehr und regelmäßig essen. Aber es wurde nicht besser, im Gegenteil. Seit dem Urlaub verstärkten sich die Symptome im Bein kontinuierlich. Die Fußhebeschwäche wurde immer deutlicher, und ich bekam erneut Probleme beim Laufen. Mein rechter Fuß platschte häufig einfach auf den Boden, und ich war irgendwie unsicher auf den Beinen. Außerdem spürte ich eine zunehmende Verlangsamung, hatte oft das Gefühl von allgemeiner Schwäche, und auch die Krämpfe und Koordinationsprobleme nahmen zu. Zudem war ich schneller erschöpft und musste mich bei allem mehr anstrengen.

Mehrere Ärzte diagnostizierten daraufhin eine mögliche Nerveinklemmung durch die Bandscheibe, doch die verordnete Krankengymnastik und eine Therapie nach Dorn blieben ohne Erfolg. Schließlich kam der Verdacht eines möglichen Impfschadens infolge der Vierfachimpfung auf, der allerdings nur schwer eindeutig nachzuweisen ist. Ich suchte deswegen verschiedene alternativ behandelnde Ärzte auf, die mir alle nicht helfen konnten.

2000

Endlich Gewissheit

Über Weihnachten und Silvester waren wir mit meinen Eltern, meiner Schwester Nina und deren damaligem Freund im Skiurlaub. Da meine Tante, mein Onkel und mein Cousin im selben Ort Urlaub machten, gingen die Alten Langlaufen und wir Jungen machten die Abfahrtspisten unsicher.

Die Koordinationsfähigkeit und Kraft meiner Beine war allerdings derart gestört, dass das Skifahren für mich in einer einzigen Katastrophe endete. Ich bekam ständig mitten auf der Piste Krämpfe in der rechten Wade und im Fuß. Die anderen machten sich nach dem dritten Mal Skischuh ausziehen und Wade dehnen schon leicht genervt lustig über mich, doch ich konnte es nicht verhindern. Die Krämpfe kamen immer wieder.

In jenem Urlaub bekam ich auch zum ersten Mal Schwierigkeiten mit der Stimme. Das Sprechen fiel mir schwerer als sonst, außerdem war meine Zunge merkwürdig steif und unbeweglich. In den folgenden Wochen fiel mir auf, dass sich auch die Arme und die Finger der rechten Hand bei bestimmten Bewegungen und Handgriffen irgendwie anders anfühlten als früher, und ich bemerkte allgemein einen deutlichen Kraftverlust. Manchmal war es nur für einen kleinen Moment zu spüren, doch es war eindeutig.

Eigentlich hätte ich täglich für meine Examensprüfungen lernen und parallel an einem Arbeitspapier eines Lehrstuhls der Uni Gießen mitarbeiten müssen, aber ich konnte mich weder konzentrieren, noch war ich psychisch und physisch in der Lage, diesen Druck und Stress auszuhalten. Schließlich schickte mich mein HNO-Arzt im März wegen meiner zunehmenden Sprechstörungen in die HNO-Klinik nach Dortmund. Nachdem ich meine gesamten Symptome geschildert hatte, bestanden die Ärzte auf eine neurologische Abklärung. Mitte April war ich deshalb für eine Woche in der Abteilung für Neurologie im Krankenhaus und ließ unendlich viele Untersuchungen über mich ergehen – darunter zwei Lumbalpunktionen zur Entnahme von Nervenwasser aus dem Rückenmarkskanal, die Messung der Nervenleitgeschwindigkeit, EMG, MRT, Kernspin, Röntgen, Messung des Lungenvolumens, mehrere Urin-, Stuhl- und Blutuntersuchungen.

Am 29.April 2000 hatten Stefan und ich schließlich einen Termin beim Oberarzt. Ich hatte vorher noch gescherzt, das Schlimmste wäre, wenn er mir sagte, ich sei völlig gesund, schließlich waren da diese merkwürdigen Symptome. Aber es kam viel schlimmer. Schon als uns der Oberarzt begrüßte, durchströmte mich ein komisches Gefühl, und als er sagte, er habe leider keine guten Nachrichten für mich, begann ich zu weinen. Dem jungen Mediziner standen ebenfalls die Tränen in den Augen, als er uns so schonend wie möglich beizubringen versuchte, dass der Verdacht einer degenerativen Motoneuronerkrankung bestand. In dem Gespräch fiel sogar der Begriff Amyotrophe Lateralsklerose, doch Stefan und ich konnten damit nicht das Geringste anfangen und waren mit der Situation völlig überfordert.

Die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine chronische Erkrankung des motorischen Nervensystems, also des Systems, das sämtliche Bewegungen der Muskeln steuert. In den meisten Fällen beginnt die ALS eher unauffällig mit leichten feinmotorischen Störungen, Muskelkrämpfen, Muskelzucken und einem allgemeinen Schwächegefühl. Im weiteren Verlauf verstärken sich diese Symptome stetig, zunehmende motorische Störungen, Muskelschwund, genereller Kraftverlust und schließlich Lähmungen sind die Folge. Die Lähmung der Atmung bedeutet nach durchschnittlich drei bis fünf Jahren den Tod. Im Prinzip muss der Betroffene bei vollem Bewusstsein zusehen, wie der eigene Körper immer schwächer wird. Damit wird der kranke Körper zum Gefängnis des gesunden Geistes.

Stefan und ich konnten uns nicht vorstellen, dass all das so oder so ähnlich auf mich zukommen sollte. Ich bekam sämtliche Medikamente und Therapien verordnet, von denen die Ärzte annahmen, dass sie einen positiven Einfluss auf den Krankheitsverlauf haben könnten. Ab sofort hatte ich jeweils zweimal pro Woche Physiotherapie bei Eva, Ergotherapie bei Birgit und Sprachtherapie bei Melanie. Außerdem vereinbarten wir einen Termin in der ALS-Ambulanz im Universitätsklinikum Bergmannsheil Bochum, wo wir erste Informationen über ALS und mögliche Therapieansätze erhielten. Ich hörte zwar die Worte der Ärzte und las viel über die Krankheit im Internet, trotzdem schien die Diagnose noch nicht in ihrer vollen Konsequenz bei mir angekommen zu sein.

In der folgenden Zeit versuchten wir normal weiterzuleben. Ich ging zur Uni und gab am Abend meine Aerobicstunden. Stefan arbeitete wie immer viel und war oft auf Dienstreisen unterwegs. Wir gingen essen, unternahmen etwas mit Freunden und genossen die gemeinsame Zeit. Ich wusste, dass wir zusammengehören und gemeinsam alle Hindernisse dieser Welt überwinden konnten. Wir schmiedeten Pläne für unsere Zukunft, träumten von unserem Leben und stritten über mögliche Namen unserer Kinder. Wir wollten zusammen leben, miteinander lachen und weinen, voneinander lernen und füreinander da sein – uns lieben eben.

Zum Glück packte mich niemand in Watte oder behandelte mich anders als vorher. Das war mir persönlich sehr wichtig, denn ich fühlte mich weder krank noch in irgendeiner Weise behindert, auch wenn mein Körper mich hartnäckig vom Gegenteil zu überzeugen versuchte. Für mich war klar, dass ich kämpfen und versuchen würde, die Krankheit zu akzeptieren sowie das Beste aus der Situation zu machen. Ich war sicher, das Leben weiter genießen und trotzdem etwas bewegen und für andere da sein zu können.

Um den ersten Schock der Diagnose besser zu verdauen, fuhren wir Anfang Mai wie geplant mit meinen Eltern für eine Woche nach Fischland in ein wunderschönes kleines Hotel. Jeden Tag waren wir mit dem Fahrrad unterwegs und erkundeten die Umgebung. Dazwischen lagen wir faul in der Sonne am Strand und hielten ab und zu einen Zeh in die kalte Ostsee. Abends gingen wir gemütlich essen und schliefen danach viel und lange.

Trotz der Ablenkung waren die ALS und ihre Folgen für mich immer gegenwärtig, und in meinem Kopf herrschte Chaos. Die körperlichen Symptome, die permanenten Muskelzuckungen vor allem in den Oberarmen, der unsichere Gang, die Ungeschicklichkeit beim Essen und meine Sprechstörung machten es mir ebenfalls unmöglich, diese seltsame Krankheit auch nur für eine Sekunde zu vergessen.

Wieder zu Hause suchten wir erneut im Internet nach Informationen und fanden neben allerlei Unsinn auch einige hilfreiche Hinweise. Leider gab es nur wenige wirklich umfassend informative Seiten wie beispielsweise die der Charité in Berlin, allerdings fand ich auch ein paar persönliche Homepages von anderen Betroffenen. Dadurch fühlte ich mich nicht mehr ganz so hilflos, allein und ausgeliefert.

Eine mich völlig schockierende Erfahrung machte ich kurz darauf direkt vor unserer Haustür. Die Praxis meiner Logopädin Melanie befand sich gleich nebenan, sodass ich zu Fuß zur Therapie gehen konnte. Vor unserer Tür war ein beliebter Treffpunkt für Schüler, und als ich gegen Mittag leicht verunsichert die Wohnung verließ, hatte ich ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Zuerst stießen sie sich gegenseitig mit den Ellenbogen an und machten eine eindeutige Kopfbewegung in meine Richtung. Sofort verstummten die Gespräche, alle sahen mich an, und einige begannen zu kichern.

Konnte ich mich unbeobachtet noch einigermaßen normal bewegen, hieß es im gegenteiligen Fall schnell: Rien ne va plus. Mein Gang wurde plötzlich unrunder, ich versuchte schwankend meine Mitte nicht zu verlieren und kam leicht ins Stolpern. Daraufhin sagte einer der Jugendlichen lachend: «Guckt euch die an, am Mittag schon total besoffen!» Alle lachten – außer mir. Am liebsten hätte ich ihm ordentlich eine verpasst, aber ich hielt mich gezwungenermaßen körperlich und auch verbal zurück und sah zu, dass ich zur Therapie kam. Ich glaube, das Schlimmste an dieser Situation war, dass ich mich weder wehren noch erklären konnte. Wie gern hätte ich den Teenagern gesagt, dass die Dinge manchmal nicht so sind, wie sie zu sein scheinen, und dass ihre vorschnelle Verurteilung falsch und ungerecht war.

Wenige Tage später wollte ich zum Sport fahren und tastete mich wegen des unebenen Bodens in der Auffahrt langsam an der Wand entlang. Wieder merkte ich, dass mich einige Passanten skeptisch beäugten. Als ich gerade die Wagentür aufgeschlossen hatte und zur Flucht ansetzen wollte, kam ein älterer Herr auf mich zu und fragte, ob ich allen Ernstes in diesem Zustand Auto fahren wolle. Verzweifelt versuchte ich ihm zu erklären, dass ich nicht betrunken sei. Aber ich glaube nicht, dass er mein Gestammel verstand – und selbst wenn, hätte er mir wahrscheinlich nicht geglaubt.

Diese unschönen Erfahrungen warfen bald einige zentrale Fragen auf. Wie lange darf ich eigentlich mit ALS Auto fahren? Wer entscheidet, ab wann ich nicht mehr dazu fähig bin? Ich hatte bisher keine Probleme und fühlte mich so sicher wie immer, dennoch hatte ich Angst, dass etwas passieren könnte. Wenn ich mit dem Auto einen Unfall verursachte, wie sollte ich dem Unfallgegner oder der Polizei mit meiner Stimme erklären, was mit mir los ist? Auch wenn zu Hause mal etwas passieren sollte – sei es, dass ich stürzte, mich verletzte oder die Bude brannte–, wäre ich nicht mal in der Lage, Hilfe zu rufen. Wenn ich aufgeregt war, brachte ich nämlich erst recht kein Wort mehr heraus.

Für den Fall, dass ich in eine Notlage geriet, schrieb ich Hilfe-Zettel, auf denen ich meine Situation erklärte und zu benachrichtigende Personen nannte. Diese Zettel trug ich immer bei mir, wenn ich das Haus verließ. Ebenso speicherte ich sowohl im Handy als auch im Computer Notfallnachrichten, die ich im Fall der Fälle hätte senden können, ohne viel Kraft und Zeit mit dem Schreiben zu vergeuden. Alle wichtigen Telefonnummern speicherte ich im Kurzwahlmodus, um auch hier nicht lange suchen zu müssen. Außerdem vereinbarte ich mit einigen Vertrauenspersonen spezielle Klingelzeichen am Telefon, und die Nachbarn bekamen einen Haustürschlüssel.

Bei der Gelegenheit wollte ich auch gleich – schlau wie ich bin – bestimmte Klingelzeichen für Telefon und Haustür festlegen, damit ich Freund oder Feind praktisch schon vorab erkennen und ohne allzu große Angst abnehmen oder öffnen konnte. Um niemanden zu überfordern, einigten wir uns darauf, das Telefon zweimal klingeln zu lassen, danach aufzulegen und nochmal anzurufen. Gleiches galt für die Klingel.

Das klappte anfangs super, bis es eines Tages zweimal klingelte und statt des erwarteten Freundes ein Feind in Gestalt des gutgelaunten Postboten vor der Tür stand. Wenn der Postmann zweimal klingelt! Ich war total perplex und sah bestimmt aus wie Alice im Wunderland, weil ich gerade im Begriff war, meine täglichen Übungen zu absolvieren. Darüber hinaus hatte ich das Pech, dass der Postbote ein äußerst gesprächiges Kerlchen war und tausend Dinge von mir wissen wollte. Ob ich auch das Paket für die Nachbarn annehmen könne, ob das Reisebüro unten im Haus eventuell Pakete annehmen würde, wenn hier mal keiner da wäre, und ob ich nicht auch fände, dass es heute sehr kalt draußen sei, übrigens völlig untypisch für diese Jahreszeit… Ich vermute, er hatte noch nie ein so schönes Selbstgespräch geführt, denn ich nickte immer nur oder zuckte die Achseln. Aber egal, das Paket hatte ich.

Im Sommer waren Stefan und ich viel unterwegs. Zunächst verbrachte ich einige Tage im Tropeninstitut in Hamburg, um auszuschließen, dass ich eine Erkrankung von den Malediven eingeschleppt hatte. Die Woche war psychisch ziemlich schlimm für mich, denn sie drehten mich praktisch einmal komplett auf links. Leider schieden alle Untersuchungen, in die die Ärzte ihre Hoffnungen gesetzt hatten, aufgrund der negativen Befunde nach und nach doch wieder aus, und übrig blieb nur Ratlosigkeit – und ALS.

Um die Enttäuschung so schnell wie möglich zu vergessen, fuhren wir über Pfingsten mit einigen Freunden zum Campen nach Holland. Die frische Luft, das Meer und die vielen neuen Eindrücke lenkten mich ab, und ich tankte neue Zuversicht, Mut und Kraft. Die brauchte ich auch, denn nach unserer Rückkehr folgte ein Marathon quer durch Deutschland. Durch einen Bericht im Fernsehen waren wir auf die Photonen-Resonanz-Therapie aufmerksam geworden und fuhren nun alle drei Wochen zur Behandlung nach Bühl.

Im August verbrachte ich zwei Wochen in der Nähe vom Chiemsee, um von dort aus täglich zu einer Heilpraktikerin nach Kiefersfelden zu fahren. Die Schwester meiner Mutter war mit ihr befreundet und hatte sie mir empfohlen. Obwohl meine Tante am Chiemsee wohnt, konnte ich dort nicht übernachten, denn seit meinem Aufenthalt im Tropeninstitut reagierte ich allergisch auf Hunde. Da meine Tante und mein Onkel eine kleine Samojeden-Zucht hatten, schwollen mir schon nach wenigen Stunden Augen, Nase, Hals und Ohren komplett zu, sodass ich mir nach der ersten Nacht eine andere Bleibe suchen musste. Glücklicherweise haben liebe Freunde von Stefan in Rohrdorf ein großes Hotel und boten mir sofort an, kostenlos bei ihnen zu wohnen. Von dort aus fuhr ich nun täglich zweimal nach Kiefersfelden, zwischendurch entweder kurz zu meiner Tante an den Chiemsee oder zu Theresa und Tom ins Hotel.

Am Ende der zwei Wochen feierte meine Tante ihren fünfzigsten Geburtstag, und ich sah zum ersten Mal seit meiner Diagnose im April den Rest der Familie. Ich war komplett verunsichert, weil ich nicht wusste, wie viel sie über meine Krankheit, über die Symptome und den Verlauf wussten. Während der Feier war ich so nervös und aufgeregt, dass ich innerlich und äußerlich regelrecht verkrampfte, wodurch meine Sprache und mein Gang nicht unbedingt besser wurden. Ich traute mich kaum, etwas zu sagen, zumal meine Omi nichts über das wahre Ausmaß meiner Erkrankung wissen sollte, um sie nicht zu sehr zu beunruhigen. Daher war ich froh, als die gelangweilte Jugend beschloss, auf die Fraueninsel zu fahren. Kurz darauf schipperten Stefan und ich mit meinen Cousins und Cousinen samt Anhang über den See. Das war genau die Form der Entspannung, die ich vor der großen Party am Abend brauchte, und ich genoss jede Sekunde in vollen Zügen.

Im darauffolgenden September war ich leider gezwungen, sowohl das Studium als auch den Job als Aerobictrainerin aufzugeben. Ich musste meinen Körper schonen, denn nach und nach machten sich alle Symptome stärker bemerkbar, was zur Folge hatte, dass ich immer unsicherer im Umgang mit mir selbst und anderen Menschen wurde. Ich schämte mich für meine Schwäche, für mein Unvermögen, für meinen nicht mehr richtig funktionierenden Körper.

Leider war bei mir von Anfang an alles betroffen. Neben der Stimme machte mir vor allem die Motorik oder vielmehr der Kraftverlust in den Armen und Händen zu schaffen. Ich konnte nur noch unter Anstrengung sprechen, meine Stimme klang inzwischen total nasal, verwaschen, war undeutlich und eher leise. In den Händen, Armen und Schultern war der Kraftverlust wohl am größten, und ich hatte bald große Probleme, Knöpfe, Reißverschlüsse, Flaschen, Dosen oder Briefe zu öffnen, mich zu waschen, an- oder auszuziehen, zu schreiben, Dinge zu greifen und festzuhalten, mit Messer und Gabel zu essen und zu schneiden. Ich konnte nur noch langsam gehen, mein Gang war mittlerweile extrem unsicher, in der Hüfte rotierend und schwankend. Treppensteigen wurde zunehmend zu einer anstrengenden und gefährlichen Angelegenheit, und ich hatte jedes Mal Angst zu stürzen.

Trotzdem begleitete ich Stefan an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden auf Geschäftsreisen nach Madrid. Natürlich war es interessant und spannend, die Stadt erkunden, Museen, Kathedralen und Luis Figo bestaunen zu können und jeden Abend an besonderen Orten essen zu gehen, aber ich merkte auch, dass mich all diese Aktivitäten eigentlich viel zu sehr forderten und anstrengten.

Weil es mir schwerfiel, mir diese Tatsache einzugestehen, flogen wir im Oktober außerdem für zwei Wochen nach Fuerteventura in den Urlaub. Die Wärme war natürlich sehr angenehm, der Rest dagegen war Stress pur für mich. Ich hatte permanent das Gefühl, dass mich alle beobachteten. Oft tuschelten die Leute oder warfen sich vielsagende Blicke zu. Der Gang zum Büfett war eine einzige Qual für mich, denn auch hier beschimpften mich die anderen Gäste hinter vorgehaltener Hand als Betrunkene. Wenn sie dann auch noch meine etwas lallende Aussprache hörten, verstummten sämtliche Gespräche um uns herum.

Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken, aber Stefan bestärkte mich die ganze Zeit über darin, die Kommentare und Blicke der anderen einfach zu ignorieren. Mein Freund war an meiner Seite, tröstete mich und machte mir Mut. Natürlich musste er mir auch das Essen klein schneiden, die Sachen tragen und mir beim An- und Ausziehen helfen. Er gab mir das Gefühl, all diese Dinge ganz selbstverständlich und gern für mich zu tun, aber mir war das alles vor den Augen der vielen fremden Menschen furchtbar peinlich, und ich war froh, als wir wieder zu Hause waren.

Um zur Abwechslung mal nicht von Unbekannten, sondern von Bekannten bestaunt zu werden, fuhren wir Ende Oktober nach Wolfsburg. Meine Mutter wurde fünfundfünfzig und feierte ihren Geburtstag mit vielen Freunden und einer entsprechend großen Party. Auf der Fahrt fiel mir erneut auf, dass sich meine übersteigerten Reflexe offenbar auch auf die Augen und Ohren auswirkten. Obwohl ich bisher eine ziemlich entspannte Beifahrerin war, reagierte ich plötzlich extrem stark auf Lichter, besonders Bremslichter hatten es mir angetan. Ich zuckte ständig zusammen, bremste mit und gab erschrockene Laute von mir – ohne dass ich es wollte.

Auch wenn zu Hause das Telefon klingelte, warf ich neuerdings vor Schreck irgendetwas um oder verschüttete den Inhalt meines Glases. Blöd! Einige Tage später probierte meine Physiotherapeutin Eva zum ersten Mal eine neue Behandlung aus: Vojta. Schon nach wenigen Tagen bemerkte ich auffallende Veränderungen, und während mein Gangbild insgesamt schlechter wurde, passierte mit meiner Stimme Erstaunliches. Noch im Verlauf der Therapie wurde sie plötzlich kräftiger, deutlicher und unangestrengter. Auf einmal konnte ich wieder viel schneller und flüssiger reden, fast so wie früher. Leider hielt dieser positive Effekt nur für wenige Stunden an, aber immerhin.

Bei der Ergotherapie arbeitete ich mit Birgit nach Perfetti, allerdings war es nur eine Frage der Zeit, bis meine Feinmotorik so weit gestört war, dass wir auf grobmotorischere Übungen ausweichen mussten. Bei den Sprach- und Atemübungen von Melanie war es ebenfalls schon als Erfolg zu werten, wenn sich mein Zustand nicht verschlechterte. Es war erschreckend, welchen Einfluss die Psyche auf meine Stimme hatte. Sobald ich einen Text vorlesen sollte, war sie ganz leise und dünn, und mir ging regelrecht die Puste aus.

Je mehr ich mich jedoch über meine Unfähigkeit ärgerte, desto schlimmer wurde es. Keine reellen Erfolgserlebnisse zu haben, war auf Dauer äußerst deprimierend. Zusätzlich sollte ich täglich Übungen für sämtliche Muskelgruppen machen. Frei nach Dietrich Grönemeyers Motto «Turnen bis zur Urne» absolvierte ich isometrische Übungen, Gymnastik für Hand, Finger und Füße und Facialis-Training – sprich: lustiges Grimassenschneiden – sowie Zungen-, Lippen- und Gaumensegelübungen. Puh, ganz schön viel und vor allem sehr zeitaufwendig. Manchmal kam einfach etwas dazwischen, oder ich wendete die bequeme Verschiebetechnik an, sodass ich oft sehr unzufrieden mit mir selbst war. Bei einigen Übungen hätte ich bloß noch losweinen können, weil ich sie nicht mehr richtig hinbekam. Irgendwann und irgendwie hatten sich die verantwortlichen Muskeln wohl vom Acker gemacht – und das, ohne mich um Erlaubnis zu fragen. Ich hätte laut schreien können vor Wut, wenn mal wieder etwas an meinem Körper nicht so funktionierte, wie ich es gewohnt war oder wie ich es wollte. Nichts war mehr wie früher, und das – Entschuldigung – kotzte mich an.

Manchmal hatte ich das Gefühl, dass sich mein Körper verselbständigte und ich jede Kontrolle über ihn verlor. Diese Erfahrung war für mich besonders schlimm, weil ich meinen Körper, seit ich denken kann, disziplinierte und kontrollierte. Er hatte mir stets gehorcht, hatte immer nur mir gehört und lediglich das getan, was ich von ihm verlangte. Jetzt war ich plötzlich hilflos wie ein Zuschauer.

Häufig und vermeintlich ohne jeden Grund bekam ich zum Beispiel regelrechte Weinkrämpfe, die ich überhaupt nicht kontrollieren konnte. Mein Körper weinte, ohne dass ich wusste warum oder es in irgendeiner Form steuern konnte. Ab und zu schrie ich dabei so laut und schrill, dass ich selbst darüber erschrak. Ich versuchte mir Mund und Ohren gleichzeitig zuzuhalten, weil ich weder schreien wollte noch meine Schreie ertragen konnte. Am schlimmsten war es allerdings, wenn Stefan versuchte mir zu helfen oder mich zu trösten, denn seine Verzweiflung belastete mich zusätzlich. Manchmal machte ihn seine Hilflosigkeit furchtbar wütend, dann schüttelte er mich und flehte, ich solle aufhören. Wie gerne hätte ich das getan, doch es ging nicht. Mein Körper gehorchte mir nicht. Wenn ich dagegen weinte und schrie und Stefan mich in Ruhe ließ, wurde ich nach und nach ruhiger. Der innere Druck, die aufgestaute Angst und Enttäuschung waren raus, und ich fühlte mich befreit und leicht. Man sagt zwar so leicht dahin, geteiltes Leid sei halbes Leid, aber in gewisser Weise war für uns geteiltes Leid doppeltes Leid. Und zwar für beide Seiten.

Immerhin gab es in jenen Tagen mehr als genug Anlässe, um wütend und verzweifelt zu sein. Ich hatte so viel zu sagen, konnte mich an Gesprächen jedoch nicht in der Form beteiligen, wie ich es gern wollte. Oft hatte ich einen Satz oder einen Kommentar schon im Kopf, sprach ihn dann aber nicht aus und nahm praktisch nur noch in Gedanken an Unterhaltungen teil. Niemand hörte mich. Auf Dauer war das natürlich nicht sehr zufriedenstellend, schon gar nicht für eine solche Quasselstrippe wie mich. Niemand, der mich kannte, hätte je geglaubt, dass ich in einer Gruppe mal diejenige sein könnte, die mit Abstand am wenigsten redete.

Auf einer Party unserer Nachbarn verschlug es mir eines Abends dann komplett die Sprache. Wieder einmal fühlte sich irgend so ein Wicht berufen, sich öffentlich über meine Einschränkungen lustig zu machen. Als er sah, dass Stefan mir half, mein Fleisch zu schneiden, fragte dieser Blödspaten doch glatt seine Frau: «Schatz, soll ich dir auch das Fleisch schneiden? Komm, ich schneide es in kleine Stücke wie bei unseren Kindern früher.»

Sehr nett, danke! Natürlich hätte ich nichts lieber getan, als das dämliche Fleisch selbst zu schneiden. Am liebsten wäre ich sofort gegangen – nein, am liebsten hätte ich dem Typen zuerst laut, lauter, am lautesten die Meinung gesagt und wäre dann gegangen. So begnügte ich mich damit, ihn gedanklich zusammenzufalten, während Stefan die lauten Töne übernahm. Sobald Emotionen ins Spiel kamen, war meine Kehle nämlich wie zugeschnürt. Ich wusste zwar, dass so etwas immer mal wieder passieren konnte, aber deswegen verletzte es mich nicht weniger.

Genauso blöd kam ich mir vor, wenn mich jemand behandelte wie ein kleines Kind, etwa wenn ich gelobt wurde, weil die Therapie «ja wieder so super geklappt» hatte – nach dem Motto: Sie war ganz lieb und hat supertoll mitgemacht. Ich bin doch kein kleines, störrisches, aufsässiges Balg, das sonst nur Mist in der Birne hat und nie das tut, was man ihm sagt! Wenn dieses Lob an mich persönlich gerichtet gewesen wäre, hätte es mich zwar auch geärgert, dennoch hätte ich vermutlich darüber schmunzeln müssen. Doch diese Worte galten nicht mir, sondern meiner Begleitung – obwohl ich direkt daneben stand. Da würde wohl selbst dem Schmunzelhasen das Schmunzeln vergehen.

Ich finde es bis heute furchtbar, wenn jemand mit einer anderen Person über mich redet, obwohl ich dabei bin und derjenige genauso gut mich persönlich fragen könnte. «Wie geht es ihr denn?». (Danke, es geht mir gut.) «Kann sie denn noch sprechen?». (Und ob! Du müsstest mich nur mal fragen, dann würde ich es dir sofort beweisen.) «Kommt Sandra heute Abend mit zum Essen?». (Nö, jetzt nicht mehr, Chance vertan.) Einige Menschen waren sogar so unsicher, wie sie sich mir gegenüber verhalten sollten, dass sie mich der Einfachheit halber weder bei der Begrüßung noch bei der Verabschiedung beachteten. Wie Luft behandelt zu werden ist kein schönes Gefühl, auch wenn ich natürlich weiß, dass mir niemand absichtlich damit wehtun wollte. Durch solche und andere kleine Verletzungen stauten sich mit der Zeit zusätzlich zur ALS viele Emotionen auf, die sich dann irgendwann unkontrolliert entluden.

Im Winter kam ich fast um vor Langeweile. Stefan war oft zwölf Stunden und länger in der Arbeit oder auf Dienstreisen unterwegs, und ich war ohne den üblichen Uni-Stress, noch dazu ohne Sport völlig unterfordert. Zwar standen jeden Tag Ergotherapie, Krankengymnastik oder Sprachtherapie an, und natürlich hätte ich die Stunden mit all den anderen Übungen ausfüllen können, aber ich wollte nicht, dass die ALS mein Leben dominiert. Ansonsten hatte ich ja Zeit, viel Zeit sogar. Also beschloss ich, meine Gedanken einem Tagebuch anzuvertrauen.

Stefan hatte vor einiger Zeit zu mir gesagt, er wolle gerne wissen und verstehen, was mich beschäftige, worüber ich mir Gedanken machte und warum ich manchmal so traurig sei. Da es mir sehr schwer fiel, über einige Dinge zu reden, sollte dieses Tagebuch unser Tagebuch sein. Es half mir, Ordnung in meine Gedanken und Gefühle zu bringen, denn oft verstand ich mich selbst nicht mehr. Stefan bekam dadurch mehr Einblick in meine Sorgen und Ängste, aber auch in meinen normalen Tagesablauf.

Trotzdem langweilte ich mich immer noch und begann schließlich zu malen. Stefan hatte mir nach meiner Diagnose im April eine Staffelei, Acrylfarben und Leinwände geschenkt. Wir wohnten in einer hundertfünfzig Quadratmeter großen Altbauwohnung mit hohen, allerdings noch kahlen Wänden. Ich hatte unendlich viele Ideen und musste ständig aufpassen, mich vor lauter Begeisterung nicht übermäßig anzustrengen. Die Kraft in meinen Armen war schon deutlich reduziert, und ich konnte auch nicht mehr so lange stehen, ohne ins Schwitzen zu geraten. Dennoch malte ich über den Winter ein Bild nach dem anderen, und bald bekam ich von allen Seiten Aufträge. Manchmal wünschte ich mir in jenen Tagen fast meine Langeweile zurück.

Weihnachten und Silvester feierten wir eher beschaulich mit Freunden bei uns. Große Partys mit vielen Menschen, lauter Musik und verqualmter Luft kamen für mich leider nicht mehr in Frage.

2001

Loslassen und Annehmen

Inzwischen hatte ich schon über ein Jahr diese blöden Symptome, und nach und nach kamen immer mehr dazu, schleichend zwar, aber stetig. Meine Hände wurden ungeschickter, die Arme immer schwächer, und die Muskeln zuckten Tag und Nacht. Das Sprechen fiel mir zunehmend schwerer, meine Aussprache wurde undeutlicher, und ich musste öfter etwas zweimal sagen. Auch mein Gang war deutlich wackliger, ich fiel oft hin und holte mir am ganzen Körper blaue Flecken und Beulen. Nach der anfänglichen Diagnose «Verdacht auf ALS» bestätigten mir die Ärzte der ALS-Ambulanz in Bochum jetzt eine «wahrscheinliche ALS». Na super!

Es gibt bisher leider noch keine Untersuchungen, mit denen eine ALS nachgewiesen werden kann, daher handelt es sich stets um eine sogenannte klinische Diagnose. Sie wird bei typischem Untersuchungsbefund und Verlauf nach Ausschluss anderer ähnlicher Erkrankungen gestellt.

Ich wollte meine bisherige Taktik beibehalten und versuchte die ALS als einen Teil meines neuen Lebens anzunehmen und sie dennoch nicht zu meinem Lebensmittelpunkt zu machen. Weil insbesondere Stresssituationen und sowohl körperliche als auch seelische Überanstrengung den Verlauf der Krankheit enorm beschleunigen können, musste ich mein Leben komplett umkrempeln. Mittlerweile empfand ich sogar Situationen als stressig, die ich früher vermutlich nicht mal bewusst wahrgenommen hätte. Ich vermied jede Art von negativem Stress, soweit es eben möglich war. Darunter fielen letztlich jede Form von Öffentlichkeit, fremde Menschen, unbekannte Orte oder Räumlichkeiten sowie jeder noch so geringe Zeitdruck.

Ich fand es furchtbar, aufgrund meines körperlichen Zustands andauernd unfreiwillig im Mittelpunkt zu stehen. Es machte mir Angst, irgendwo hinzumüssen, ohne zu wissen, ob zum Beispiel die Toiletten ohne schwer überwindbare Hindernisse wie Treppen überhaupt zu erreichen waren. Wenn ich mich nicht in Ruhe auf einen Termin vorbereiten konnte und Stefan womöglich genervt auf mich warten musste, dann spielte mein Körper komplett verrückt, und nichts ging mehr.

Diese vollkommen ungewohnten Reaktionen und Empfindungen verunsicherten mich in den nächsten Wochen zusätzlich, und ich versuchte unbewusst, solche Situationen ganz zu vermeiden. Das bedeutete, dass ich mich immer mehr in die halbwegs sichere Umgebung unserer eigenen vier Wände zurückzog. Hier konnte ich nach wie vor selbständig zur Toilette gehen, niemand redete mich unvorbereitet an oder begaffte mich, und ich bewegte mich in meinem eigenen Tempo. Stefan war nun häufiger ohne mich am Wochenende unterwegs, traf sich mit Freunden zum Essen oder ging auf Partys. Ich fing an, mich mehr und mehr zu verstecken, und musste feststellen, dass ich die ALS zwar vor mir selbst annehmen konnte, dass es jedoch ungleich schwerer war, dies auch vor anderen zu tun.

Ich wollte nicht anders, sondern normal sein und schämte mich, dass ich es offensichtlich nicht mehr war. Auch wenn meine Erkrankung noch nicht für jedermann offen – etwa in Form eines Rollstuhls – zu sehen war, konnte sie doch jeder hören. Häufig erschrak ich sogar, wenn ich meine gequälte Tonlage hörte, und bald hatte ich selbst zu Hause Angst, sobald das Telefon klingelte oder jemand an der Haustür war. Wenn ich irgendwo anrufen musste, schlug mir das Herz bis zum Hals, und ich übte vorher meinen Text, um am Ende wieder nur mehr oder weniger undeutliche Worte hervorzubringen.

Wenn ich doch mal mit Stefan vor die Tür ging, sah ich den Menschen, die uns entgegenkamen, direkt in die Augen, damit sie an meinem klaren Blick erkennen konnten, dass ich trotz meiner lallenden Stimme nicht betrunken war. Ich betete, dass mich keine Verkäuferin ansprach, ob sie mir helfen könne, oder dass mich auf der Straße kein Fremder nach dem Weg fragte. In Cafés und Restaurants versuchte ich aus lauter Scham möglichst leise zu sprechen.

Natürlich ging der Schuss meistens nach hinten los, denn je leiser ich sprach, desto genauer schienen die Leute hinzuhören. Hatte ich erst mal ihre Aufmerksamkeit erregt, ließen sie mich oft nicht mehr aus den Augen. Grauenhaft! Also schwieg ich häufiger und versuchte wenigstens dabei so normal wie möglich auszusehen. Selbst ein Brot beim Bäcker zu kaufen, kostete mich ungemeine Überwindung, und nicht selten verließ ich den Laden tatenlos, ehe ich mich irgendwann traute, mein «Wollhornbrod» zu bestellen. Im Nachhinein frage ich mich, was damals tatsächlich auffälliger war: die Sprachstörung an sich oder mein sonderbares Verhalten, um ja nicht aufzufallen?

Auch im Freundeskreis wurde es schwieriger, Gespräche ohne Stefan als Dolmetscher zu führen, was vor allem an meiner Aufregung und den damit verbundenen Emotionen lag. Konnte ich, wenn ich entspannt war, eigentlich noch einigermaßen verständlich reden, war bei Nervosität, Angst, Wut oder Traurigkeit alles vorbei. Wenn ich also etwas sagen wollte, musste ich mir ganz genau überlegen, wie ich meine Meinung in ein, zwei Sätzen so zusammenfassen konnte, damit dennoch alle mitbekamen, worum es mir ging.

Meistens war dieser Vorgang viel zu kompliziert, und ich brachte am Ende nichts als ein «Mhm» heraus. Innerlich diskutierte ich dagegen jedes Mal lebhaft mit. Am schlimmsten war, dass ich auch in Situationen, in denen Erklärungen sehr wichtig gewesen wären, nicht ein einziges Wort vernünftig über die Lippen brachte. Dabei schwirrten in meinem Kopf tausend Gedanken, unendlich viele fertige Sätze und flehende Bitten herum. Egal ob im Streit, beim Weinen oder nach einem Sturz, manchmal dachte ich, ich müsste nur laut genug denken, dann könnten die anderen mich schon hören und verstehen, was ich mitteilen will. Aber meistens blieben nur ein Höllenlärm in meinem Kopf, Hilflosigkeit und Verzweiflung zurück.

Meine Welt und damit der Radius, in dem ich mich bewegen, die Möglichkeiten, die ich wahrnehmen, die Dinge, die ich noch ohne Hilfe erledigen konnte, hatten sich enorm verringert. In meinem Mikrokosmos bewegten sich hauptsächlich Menschen, die ich gut kannte, die von meiner Erkrankung wussten und entsprechend Rücksicht auf mich nahmen. Mit dem wahren, wirklichen Leben hatte das nicht mehr viel zu tun.

Meine wichtigsten Bezugspersonen waren Stefan und seine Mutter Agnes. Sie half, wo sie nur konnte, und kümmerte sich um mich, wenn mein Freund unterwegs war. Sie ging einkaufen, machte sauber, bepflanzte unsere Terrasse, kochte Essen oder fuhr mich zur Therapie. Agnes und ich verstanden uns super, wir hatten immer viel Spaß zusammen und giggelten manchmal wie die Hühner. Natürlich erlebte sie auch die weniger schönen Momente mit, etwa wenn ich weinte oder einfach mal einen schlechten Tag hatte. Aber sie war immer für mich da und hörte zu. Eigentlich war Agnes eine Freundin, vielleicht sogar die einzige, die ich in Dortmund wirklich hatte.

Meine Freundinnen lebten in Wolfsburg oder Hamburg, und aufgrund meiner Probleme mit der Stimme waren lange Telefonate nicht mehr möglich. Wir sahen uns also nur, wenn ich meine Eltern in Wolfsburg besuchte oder wenn sie nach Dortmund kamen. Genauso war es bei meinen Eltern und meiner Schwester. Dadurch, dass sie alle meinen Alltag nicht mitbekamen und die Höhen und Tiefen nur aus der Entfernung miterlebten, blieb für sie die ALS sehr abstrakt und war in ihrem ganzen Ausmaß überhaupt nicht zu begreifen. Selbstverständlich sahen sie die Veränderungen und Verschlechterungen, doch sie wussten nicht, wie unendlich schwer der Weg bis dahin war.

Stefan war zudem der Meinung, meine Familie wolle den Tatsachen nicht ins Auge sehen, was immer öfter zu Auseinandersetzungen führte. Es war jedoch schwierig für meine Eltern, denn sie bekamen die Informationen nur häppchenweise und aus zweiter Hand. Sie konnten zwar die Unterlagen oder im Internet über die ALS lesen, aber ich glaube, diese Erkrankung kann man – wenn überhaupt – nur begreifen und verstehen, wenn man sie intensiv erlebt. Nicht mal ich konnte mir im Anfangsstadium richtig vorstellen, was es heißt, hilflos und abhängig zu sein.

Als meine Eltern im März für ein Wochenende zu Besuch bei uns waren, kam plötzlich das Thema Pflege oder vielmehr Pflegekraft auf. Während Stefan und die beiden fröhlich diskutierten, wann, wie oft und wobei mir diese Person helfen könnte, arbeitete ich innerlich ebenso gutgelaunt an meiner Mauer der Ablehnung. Pflege? Das ist vielleicht etwas für alte oder bettlägerige Menschen, aber doch nicht für mich!, dachte ich nur. Die Vorstellung, dass eine wildfremde Person in meine Privat- und Intimsphäre eindrang, dass ständig jemand in meiner Nähe war, den ich sozusagen unterhalten und mit irgendetwas beschäftigen musste – obwohl ich vielleicht gar nichts zu tun hatte–, war der reinste Horror für mich. Schon als ich einen Schwerbehindertenausweis beantragen sollte, hatte sich in mir alles gesträubt. Aber irgendwann so eine blöde Pflegestufe zu haben, war ein weitaus schlimmerer Gedanke. Warum verstand das bloß keiner?

Die restlichen Tage im März verbrachte ich nahezu ausschließlich mit Pinsel und Farbe vor Leinwänden. Freunde von uns feierten nachträglich ihre Hochzeit, nachdem sie letztes Jahr heimlich, still und leise im Leuchtturm auf Hiddensee geheiratet hatten. Nur Sandra, Thomas und ihre Untermieterin Helena, die damals allerdings schon kurz vor ihrem Rauswurf stand und Ende April 2000 tatsächlich die fristlose Kündigung erhielt. Inzwischen war die kleine Helena fast ein Jahr alt, und das musste natürlich ebenfalls gefeiert werden.

Ich wollte den dreien ein großes Bild mit drei roten Tulpen malen, und als es ein paar Tage später fertig war, stand ich stolz und sehr zufrieden davor. Sandra und Thomas freuten sich sehr darüber, und einige Gäste der Hochzeitsparty sprachen mich darauf an. Durch den Stress, die Aufregung und die vielen unbekannten Menschen war ich wieder mal ohne Stimme unterwegs und musste Stefan für mich antworten lassen, was diejenigen, die nichts von der ALS wussten, ziemlich irritierte. Vor allem dass mir beim Sprechen die Anstrengung buchstäblich ins Gesicht geschrieben stand, war mir nach wie vor unangenehm. Viele hielten meine Grimassen sicher für eine Art Spastik oder geistige Behinderung und nicht für den Ausdruck extremer Muskelanstrengung bei dem Versuch zu sprechen.

Allerdings hatte ich auf einmal auch Probleme, die Füße voreinander und nicht über Kreuz zu setzen und das Gleichgewicht zu halten. Ich schob beim Gehen das Becken nach vorne und zog vor allem das rechte Beine steif hinterher. Meist verfiel ich in einen leichten Passgang, nahm gleichzeitig den rechten Arm und das rechte Bein nach vorn, was eine gefährliche Drehbewegung der Hüfte zur Folge hatte. Um nicht zu sehr aufzufallen, wendete ich meine neue Hinketaktik an. Ich tat einfach so, als ob ich eine Verletzung am rechten Knie hätte, und hinkte absichtlich etwas stärker. Die Leute guckten dann zwar auch, allerdings fanden sie mich nicht so interessant wie sonst.

In den nächsten Wochen besuchte ich regelmäßig eine Heilpraktikerin in Bonn, auf die jemand meine Schwester Nina aufmerksam gemacht hatte. Die Frau konnte mir zwar auch nicht helfen, trotzdem fuhr ich mit meinen Eltern immer wieder zu ihr, bis ich beschloss, dass der Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen stand. Ich glaube, die ALS verzeiht es nicht, wenn man versucht, sie mit den falschen Mitteln zu bekämpfen. Wenn meine Eltern oder Freunde mir erzählten, was andere Betroffene alles unternommen und ausprobiert hatten, war ich jedes Mal hin- und hergerissen. Einerseits wollte ich natürlich keine Chance verpassen, andererseits auch nicht nach jedem Strohhalm greifen und ständig aufs Neue enttäuscht werden. Schließlich wollte ich mir nicht selbst schaden, nur um andere zufriedenzustellen oder ihre angebotene Hilfe nicht abzulehnen.

Also musste ich herausfinden, was mir guttat und was mir schadete, um dann konsequent – und vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben – nur das zu tun, was ich auch tun wollte. Gar nicht so einfach! Ich musste mich intensiv mit mir, meinem Körper und meinem Leben auseinandersetzen, ob es mir passte oder nicht. Noch nie hatte ich so viel über mich nachgedacht. Leider musste ich feststellen, dass es eine Sache ist, sich selbst zu hinterfragen, aber eine ganz andere und noch viel schwierigere, die erlangten Erkenntnisse im täglichen Leben umzusetzen.

Meine Beziehung zu Stefan stand ebenfalls auf dem Prüfstand. Ich erkannte sehr wohl die Probleme, die die ALS in unsere Partnerschaft brachte. Die große Unzufriedenheit mit meinen reduzierten Lebensinhalten, meine Ungeduld und mein manchmal nur schwer nachzuvollziehendes Verhalten forderten Stefans Kräfte aufs Äußerste. Ich fühlte mich als Frau, als Partnerin immer unattraktiver und schämte mich oft sogar vor ihm. Immerhin konnte ich mich nicht mehr so bewegen, wie ich wollte, konnte Stefan nicht mehr so berühren, wie ich wollte, konnte ihn nicht mehr so küssen, wie ich wollte, und ihm nicht mehr die Dinge sagen, die ich sagen wollte. Alles war so… so… so umständlich und schwer. Manchmal fühlte ich mich nicht mal mehr wie eine Frau, sondern wie ein Kind oder eine kleine Schwester.

Wenn Stefan eine andere Frau kennenlernt, die ihm intellektuell und optisch gefällt, habe ich überhaupt keine Chance mehr, dachte ich mehr als einmal. Selbst wenn ich wollte, ich könnte mit ihr gar nicht mehr konkurrieren. Wie lange waren wir wohl noch in der Lage, eine glückliche Beziehung zu führen, wenn sich die gesamte Körperlichkeit weiter reduzierte, gemeinsame Unternehmungen und Erlebnisse kaum mehr stattfanden und ich immer unzufriedener wurde? Unsere Liebe würde irgendwann daran zerbrechen. Mir war bewusst, dass unsere Beziehung diesem Druck auf Dauer unmöglich standhalten konnte.