Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Europa Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

In diesem Buch spricht Giorgia Meloni zum ersten Mal umfassend über sich. Über ihre Wurzeln, ihre Kindheit und über ihre Beziehung zur Mama Anna, die Schwester Arianna, die Großeltern Maria und Gianni und über den Schmerz darüber, dass sie keinen Vater hatte; über die unbändige Leidenschaft für die Politik, die sie aus »ihrem« römischen Stadtviertel Garbatella zuerst als Ministerin in die Regierung des Landes und dann an die Spitze von Fratelli d'Italia und der europäischen Konservativen geführt hat; über die Freude, Mutter der kleinen Ginevra zu sein, und über die Liebesgeschichte mit Andrea; über ihre Träume und über die Zukunft, die sie sich für Italien und für Europa wünscht. Aber mit der ihr eigenen Aufrichtigkeit und Klarheit packt sie auch komplexe Themen wie die Mutterschaft, die Identität und den Glauben an. Ein leidenschaftliches und mitreißendes Buch, die Überschriften wie skandierte Ohrwürmer, ursprünglich ironisch gemeint, dann aber zu einem Manifest ihrer Identität geworden. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der politischen Führungsfigur, auf die die Augen vieler gerichtet sind, in Italien und nicht nur da.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 472

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

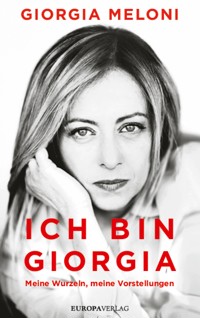

GIORGIA MELONI

ICH BINGIORGIA

Meine Wurzeln, meine Vorstellungen

Aus dem Italienischen von Bernd Röben

Die Originalausgabe »Io sono Giorgia«

erschien 2021 bei Rizzoli, Mondadori Libri S.p.A.

Alle Rechte vorbehalten

© 2021 Mondadori Libri S.p.A., Milano

1. eBook-Ausgabe 2025

1. Auflage 2025

© der deutschen Übersetzung: 2025 Europa Verlag, ein Imprint der Europa Verlage GmbH, München Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich

Umschlagmotiv: © Gianmarco Chieregato

Layout und Satz: Margarita Maiseyeva

Konvertierung: Bookwire

ePub-ISBN:978-3-95890-655-6

Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise- nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Ansprechpartner für Produktsicherheit

Europa Verlage GmbH

Monika Roleff

Johannisplatz 15

81667 München

Tel.: +49 (0)89 18 94 733-0

E-Mail: [email protected]

www.europa-verlag.com

INHALT

EINLEITUNG

ICH BIN GIORGIA

Kleine Frauen

Die Feuertaufe

ICH BIN EINE FRAU

Das starke Geschlecht

Das offene Meer

ICH BIN EINE MUTTER

Wenn eine Mutter geboren wird

Die Dinge, auf die es ankommt

ICH BIN RECHTS

Alles begann, als alles gerade zu Ende ging

Die Zukunft bewahren

ICH BIN CHRISTIN

Ich glaube an uns

Der Rassismus des Fortschritts

ICH BIN ITALIENERIN

Nicht alles war in Ordnung

Dem Verfall entschieden entgegentreten

FÜR GINEVRA

LITERATUR

EINLEITUNG

Es war der 19. Oktober 2019, und vor mir auf der Piazza San Giovanni standen Tausende Italiener, die nach Rom gekommen waren, um mit uns, der Mitte-Rechts-Koalition, gegen den Amtsantritt der zweiten Regierung Conte zu demonstrieren, die man über die Köpfe der Bürger hinweg gebildet hatte. Auf der Piazza wehten die Fahnen der Fratelli d’Italia, der Lega und der Forza Italia und ergaben ein mitreißendes Gesamtbild. Ein Volk, das für sein Recht auf die eigene Bedeutung und Selbstbestimmung gegen diejenigen eintrat, die glaubten, über die staatlichen Institutionen nach Gutdünken einfach so verfügen zu können.

Auf der großen Bühne, die für die Veranstaltung errichtet worden war, ergriff ich vor 200000 Menschen neben meinen Verbündeten Silvio Berlusconi und Matteo Salvini das Wort. Ich sprach ungefähr 20 Minuten aus dem Stegreif, von Herzen, meinem Instinkt und meiner Leidenschaft folgend. Natürlich in dem für politische Reden üblichen Ton, aber ich versuchte, wie immer, auch eine Vision zu vermitteln. Ich sprach erneut ein Thema an, über das ich schon auf anderen Veranstaltungen Gelegenheit gehabt hatte zu sprechen. Ich sprach über den Wert der Identität und von der großen, in unseren Tagen offen ausgetragenen Auseinandersetzung zwischen denen, die sie verteidigen, wie wir, und denen, die versuchen, sie völlig auszumerzen, wie unsere Gegner. Ich führte aus, dass alles, was uns heute definiert, vom herrschenden Einheitsdenken als feindlich angesehen wird und dass es kein Zufall ist, dass Werte wie Familie, Heimat oder die religiöse oder geschlechtliche Identität ständig Angriffen ausgesetzt sind.

Ich beendete meine Rede mit den Worten: »Ich bin Giorgia. Ich bin eine Frau. Ich bin eine Mutter. Ich bin Italienerin. Ich bin Christin. Und das werde ich mir nicht nehmen lassen.« Die Menge auf der Piazza applaudierte. Die Veranstaltung war ein Erfolg, aber ich konnte noch nicht ahnen, welches enorme Echo diese Worte in den folgenden Monaten finden sollten.

Einige Tage vergingen, und so nach und nach erreichte mich von allen möglichen Seiten ein Remix meiner Rede. Tommaso Zorzi, späterer Sieger des Grande Fratello, hatte auf Instagram eine Aufforderung zum Protest gepostet. E MEM & J, zwei junge Mailänder DJs, hatten meine Worte mit einem Discobeat geremixt in der Absicht, den Inhalt auf den Kopf zu stellen und eine Satire daraus zu machen, sodass die Botschaft am Ende lächerlich wirken sollte. Aber es kam anders. Der Song war einfach zu gut, zu sehr zum Tanzen geeignet und zu mitreißend, obwohl er ja einen politischen Inhalt hatte. Kurz und gut, innerhalb weniger Wochen tauchte das Stück überall auf, man begann, in allen Klubs danach zu tanzen; es wurde sogar mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet, wodurch auch noch mein geheimster Traum wahr wurde: Sängerin zu werden.

Als Erstes dachte ich damals daran, dass mein Großvater Gianni jetzt stolz auf mich gewesen wäre. Ein starrsinniger Sizilianer, aber mit Anwandlungen von Zärtlichkeit und Ironie, ließ er meine Schwester und mich über Jahre in einer heimischen Version von X Factor gegeneinander antreten, wobei wir immer nur Parlami d’amore Mariù singen durften, ein Lied, das in den 1930er-Jahren für die Stimme von Vittorio de Sica geschrieben worden war. Schade, dass Opa Gianni auch der strengste Juror in der Geschichte aller Talentshows war: die 5000 Lire, die er für die Siegerin als Preis ausgesetzt hatte, hat nie eine von uns bekommen.

Wie dem auch sei, diese merkwürdige Mischung aus politischer Rede, Discosound und Tanzbewegungen eroberte das Internet und machte mich populär, vor allem bei den nach 2000 Geborenen. Was als Waffe gegen meine Ideen gedacht war, sorgte paradoxerweise für ihre noch stärkere Verbreitung. Von einem Tag auf den anderen wurde ich dadurch von einer langweiligen Politikerin zu einer Art Pop-Ikone.

Diese ganze Sache gab den Anstoß für meine Entscheidung, dieses Buch zu schreiben. Seitdem habe ich zu viele Menschen über mich und meine Vorstellungen reden hören, um mir nicht darüber im Klaren zu sein, wie sehr ich und mein Leben in Wirklichkeit verschieden sind von dem, was man sich über mich erzählt. Und ich habe beschlossen, mich zu öffnen, in der ersten Person zu erzählen, wer ich bin, woran ich glaube und wie ich bis hierher gekommen bin.

Mir ist, als würde ich jetzt schon die Kritiken lesen. »Mit etwas mehr als 40 Jahren hat Meloni ihre Biografie geschrieben, die muss sich ganz schön wichtig nehmen.« Oder: »Die Meloni maßt sich an, das Manifest der Rechten in Italien zu schreiben, muss dafür aber wohl erst noch einiges lernen.« Diese Kommentare sind nachvollziehbar. Aber der Punkt ist, dass dieses Buch gar nicht das theoretische Manifest der italienischen Rechten sein will. Es kann allenfalls die Erzählung eines Lebens sein, das bisher mit dem Ziel gelebt worden ist, zum Wachstum der Rechten beizutragen, ohne dabei sich selbst zu verleugnen. Es gibt nämlich Leute, die entschieden geeigneter sind, unser politisches Manifest zu schreiben, als ich, und sollte ich das jemals tun müssen, könnte ich sowieso nur von der Person ausgehen, die mit diesen Dingen bisher ihr gesamtes Leben zugebracht hat. Und dieses Buch ist im Grunde genommen auch keine Autobiografie, weil ich nämlich hoffe, dass ich nicht morgen sterbe, und weil Autobiografien ja erst Sinn machen, wenn man am Ende des eigenen Weges auf dieser Erde angelangt ist.

Dieses Buch ist ein Mittel festzuhalten, wer ich bin und woran ich glaube, hier und jetzt. Für diejenigen, die die Geduld haben, es zu lesen, und für mich selbst.

In einem Italien, in dem ein großer Teil der politischen Klasse dazu neigt, sich für etwas auszugeben, was er nicht ist, und während ich die Zustimmung für die Fratelli d’Italia wachsen sehe, möchte ich erzählen, wer ich wirklich bin, aufrichtig und ungefiltert. Ich möchte, dass diejenigen, die sich entschließen sollten, mich zu wählen, mich zu unterstützen, an mich zu glauben, das in Zukunft bewusst tun können, indem sie mich als die kennen, die ich bin: ein Mensch mit seinen Vorzügen und Grenzen, seiner Kraft und seinen tausend Schwächen. Eine Person, die an das glaubt, was sie tut, und die versucht, das so gut wie möglich zu machen. Denn bei uns spricht man von Politikern immer so, als seien sie eine eigene Spezies und wären mit einem Ufo unerwartet auf der Erde gelandet. Aber Politiker sind ganz normale Menschen. Es gibt gute und es gibt schlechte. Die Frage ist, ob man in der Lage ist, sie zu durchschauen. Und man kann sie nicht durchschauen und sie auch nicht wählen, wenn sie nicht die Wahrheit sagen. Das hier ist meine Wahrheit, aufrichtig erzählt, mag sie meinen Lesern gefallen oder nicht.

Vielleicht habe ich vor allem für mich selbst angefangen zu schreiben. Ich bin nämlich an einem Wendepunkt meines Lebens. Weit genug vorne im Rampenlicht, um etwas zu bewirken, aber noch nicht vor dem Risiko gefeit, mich selber zu verlieren. Ich habe immer angenommen, dass die größte Herausforderung für Menschen, die den Weg der Politik eingeschlagen haben, darin besteht, es zu schaffen, ein Zeichen der eigenen Präsenz zu hinterlassen, ohne dabei gleichzeitig den Kern der eigenen Identität aufzugeben, also meist den Teil, der einen unmittelbar dazu gebracht hat, sich für Politik einzusetzen. Am Ende des Weges muss jeder von uns unausweichlich die Frage beantworten: »Habe ich es geschafft, an dem System etwas zu verändern, oder habe ich es zugelassen, dass das System mich verändert?« Ich will schwarz auf weiß festhalten, wer ich heute bin, um das in zehn, zwanzig, vielleicht dreißig Jahren noch einmal nachlesen und mich nicht selbst belügen zu können. Aber auch um anderen, denen, die heute an mich glauben und an das, was ich tue und sage, eine Waffe in die Hand zu geben, die sie nutzen können, sollte ich meinen Vorstellungen und Vorhaben nicht treu bleiben. Also: keine Tricks, keine Täuschungsmanöver.

In einer Welt, in der alle danach streben, jemand zu werden, besteht die Herausforderung, die ich mir im Leben auferlegt habe, darin, es zu schaffen, ich selbst zu bleiben, koste es, was es wolle. Um das tun zu können, muss ich mir und euch erzählen, wer ich bin.

Ich bin Giorgia, und dies ist meine Geschichte – bis heute.

ICH BIN GIORGIA

Kleine Frauen

If this is to end in fire

Then we should all burn together

Watch the flames climb high into the night.

Ed Sheeran, I see fire

Ich verdanke alles meiner Mutter. Eine willensstarke Frau, gebildet, die unter dem Panzer, den sie angelegt hatte, um dem Leben entgegenzutreten, eine zerbrechliche Seele verbarg.

Ihr verdanke ich die Liebe zu Büchern, die Neugier, den Stolz, die Fähigkeit, immer zurechtzukommen, die Hingabe an die Arbeit, das Gefühl der Freiheit, das Bedürfnis, immer die Wahrheit sagen zu müssen. Das alles hat sie mir beigebracht auf ihre schnörkellose Art und Weise, die allein ein eigenes Buch verdient hätte. Und ein für alle Mal und vor allen Menschen möchte ich mich bei ihr bedanken. Denn vor allem anderen verdanke ich meiner Mutter mein Leben. Sicher kann man das von jeder Mutter sagen, aber bei meiner noch mehr. Denn die exakt richtige Formulierung ist: »Ich verdanke alles nur meiner Mutter.« Als sie mit mir schwanger war, war sie 23 Jahre alt, hatte eine anderthalbjährige Tochter und einen Partner – meinen Vater –, mit dem sie sich nicht mehr verstand. Er hatte schon seit Langem die Koffer gepackt, um schließlich ganz zu verschwinden. Eine zerrüttete Familie.

Meine Mutter war eine eigensinnige Frau, ein Freigeist. Dennoch hatte man sie schon fast überzeugt, dass es keinen Sinn machen würde, in dieser Situation ein weiteres Töchterchen zur Welt zu bringen.

Ich weiß noch, wann sie mir das gestanden hat, und ich erinnere mich, wie lange ich gebraucht habe, um diesen Brocken zu verdauen. Manchmal denke ich, die Erwachsenen täten besser daran, nichts zu sagen und ihr krankhaftes Bedürfnis, sich bloßzustellen, etwas zu bremsen. Aber dann habe ich den Kampf einer alleinstehenden Frau verstanden, die sich zum obersten Richter gemacht hat: dich zur Welt bringen oder dich ins Nichts zurückschicken.

Am Morgen der klinischen Tests, die der Schwangerschaftsunterbrechung vorausgehen, steht sie auf, bleibt nüchtern und macht sich auf den Weg ins Labor. Dann, so hat sie mir immer wieder erzählt, bleibt sie genau vor dem großen Tor stehen, zögert, schwankt. Sie geht nicht hinein. Sie fragt sich: Ist das wirklich meine Entscheidung – darauf zu verzichten, noch einmal Mutter zu werden? Ihre rein instinktive Antwort ist: Nein, ich will nicht darauf verzichten, ich will nicht abtreiben. Meine Tochter wird eine Schwester haben.

Es ist ein Frühlingsmorgen. Die Luft ist mild und klar. Sie spürt, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Jetzt muss sie sie nur noch besiegeln, irgendwie. Egal wie … Auf der anderen Straßenseite sieht sie eine Bar, sie überquert die Straße und geht hinein. »Guten Tag. Einen Cappuccino und ein Hörnchen, bitte.« Nicht mehr nüchtern, die Tests boykottiert, der Abbruch der Schwangerschaft in nichts aufgelöst.

Diesem Frühstück meiner Mutter, ihrer sturen Entscheidung gegen den Strom, verdanke ich alles … »Einige Monate danach kullerte ich mich siegreich in die Sonne«, um es meine Mutter mit den Worten von Oriana Fallaci sagen zu lassen.

Allerdings gibt es vieles, was ich über ihr junges Leben nicht erfahren habe. Ich habe sie auch nie gefragt, wie die Geschichte mit meinem Vater begonnen hat, auch nicht, wie sie sich weiterentwickelt hatte und schließlich zerbrochen war, und auch nicht, was sie in dieser so komplizierten Zeit gedacht, geträumt und sich vorgestellt hatte: Das waren damals die berüchtigten 1970er-Jahre, getrieben von jugendlicher Gewalt, die schnell in eine Macht umschlug, die zynisch und erbarmungslos war in der Logik der sich gegenüberstehenden Extremismen, Zusammenstöße auf den Plätzen, Schlagwerkzeuge und die makabre Reihe von Leichen auf dem Pflaster der Straßen. Diese Jahre waren aber nicht nur davon geprägt, sondern auch von dem unaufhaltsamen Wunsch, alles zu verändern, alles zu teilen, alles zu diskutieren, was man in der heutigen Zeit mit Rückgaberecht für alles und jedes manchmal fast beneiden könnte. Jahre, die meine Mutter durchlebt hat, kaum dem Jugendalter entwachsen. Sie war eine Sympathisantin – vielleicht zeitweise sogar militante Anhängerin der damaligen jungen Rechten, aber viel mehr hat sie mir nicht erzählt. Ich weiß, dass sie sich irgendwann in einen älteren Mann vernarrt hatte, der ein gut situiertes Leben führte. Es ist nie leicht, die Liebschaften anderer zu verstehen. Aber mit der Zeit ist mir der Verdacht gekommen, dass meine Mutter vor allem einen Fluchtweg aus dem strengen familiären Umfeld gesucht hat, das zu eng war für ihre zutiefst rebellische Seele.

Ihre Eltern waren die perfekte Verkörperung des Zusammentreffens zweier verschiedener Welten. Mein Großvater war ein starrköpfiger Sizilianer, das Gesicht aus Pflichtbewusstsein gemeißelt, meine Großmutter dagegen war eine echte Römerin, die die Launen meiner Mutter mit der Entschlossenheit eines preußischen Generals und einem autoritären Blick im Zaum hielt, ein Erziehungsstil, den wir Enkel nie kennengelernt haben. Es ist immer das Gleiche: anders als Bäume werden Menschen im Laufe der Jahre weicher statt härter, wie frisches Holz.

Ihrer Tochter haben meine Großeltern dagegen nie viel zugestanden: Was sie machte, war immer verkehrt. Auf jeden Fall war meine Mutter ein eigenwilliger, rebellischer Typ, aber ich kann nicht sagen, ob meine Großeltern deshalb so unflexibel ihr gegenüber waren oder ob es eher diese Unflexibilität war, die sie so widerspenstig gemacht hat. In ihren letzten Lebensjahren habe ich mit meiner Großmutter oft über diese zweite Möglichkeit diskutiert, sie aber nie überzeugen können.

Von dem Wunsch getrieben, ihr Zuhause zu verlassen, hatte meine kaum volljährige Mutter also angefangen, sich eine Familie zusammenzubasteln, Stück für Stück, wie mit Legosteinen. Nur dass einer dieser Steine (womöglich der wichtigste), mein Vater, Steuerberater aus dem Norden von Rom, offensichtlich nicht dazu passte.

Um nur eine Sache zu erwähnen: Als meine Mutter nach der Entbindung aus dem Krankenhaus entlassen wurde, hat er uns nicht einmal abgeholt. Er war also wirklich nicht der Prototyp eines idealen Partners …

Als ich noch sehr klein war, beschloss er, mit seinem Boot, das Verrücktes Pferd hieß, auf die Kanarischen Inseln zu segeln. Er stach in See und verschwand aus unserem Blickfeld.

Ich erinnere mich nicht an den Tag, an dem er verschwand. Ich erinnere mich einfach nicht, jemals mit ihm zusammen gelebt zu haben.

Das muss mir erst später nach und nach klar geworden sein.

Der Eindruck von einem Vater, der nicht mehr da ist, der sich auflöst, lässt sich nicht beschreiben. Die Wunde ist vielleicht tiefer, als wenn ein Vater stirbt, weil du in diesem Fall hoffen kannst, dass er dich vom Himmel aus sieht, dagegen wenn er dich einfach so verlässt, bist du gezwungen, mit seinem Geist ein für alle Mal abzurechnen.

Ich glaube, er hat einige wenige Monate mit uns in der Camilluccia gelebt, ein sogenanntes gutes römisches Viertel, in einem Haus, in dem wir auch noch einige Zeit weiter wohnten, nachdem er gegangen war.

Mit diesem Haus sind zwei Dinge verbunden, die ein Zeichen in meinem Leben hinterlassen haben. Das eine scheint unmittelbar aus einem der Kriminalfilme zu kommen, die damals aktuell waren, das andere aus der Szene eines Romans von Stephen King, den ich als Autor sehr geschätzt habe, in dessen Geschichten man sich aber besser nicht wiederfindet.

Wir hatten zwei Deutsche Schäferhunde, Hektor und Eva. Die Hündin verhielt sich uns gegenüber wie eine Mutter, wie Hunde das bei Neugeborenen ja oft tun. Sie legte sich unter der Wiege schlafen, und wenn sich jemand näherte, fing sie an zu knurren; und damit man sich ein Bild machen kann, wie stark ihr Instinkt war: Sie knurrte sogar meinen Vater an.

Wie gesagt, die Gegend war ziemlich elegant, und anscheinend war einer unserer Nachbarn damals ein hohes Tier in der Politik. Eines Abends schlichen sich jedenfalls einige Polizisten seiner Eskorte, die vielleicht wegen eines Geräuschs misstrauisch geworden waren, in den Garten unseres Hauses. Es war eine einfache Routinekontrolle, nur dass meine Mutter Angst bekommt, in den Garten geht und schreit: »Ich bin bewaffnet!« Und während sie dann ängstlich im Halbschatten stehen bleibt, tauchen plötzlich laut bellend Hektor und Eva auf. Es gibt ein kleines Durcheinander, aber an diesem Abend geschieht nichts weiter.

Einige Abende später jedoch sind die Polizisten wieder da, um die Gegend zu inspizieren. Diesmal jedoch beschließen Hektor und Eva, über den Zaun zu springen und anzugreifen. Die Polizisten sehen diese zwei großen Deutschen Schäferhunde auf sich zustürzen, ziehen die Waffe und treffen Hektor an einem Lauf.

In die Flucht geschlagen, fängt der Hund an, sich unter dem Zaun zu vergraben, verletzt sich und verliert für immer das Sehvermögen auf einem Auge.

Was war Hektor für ein wunderbarer Hund! Auch mit seiner Behinderung blieb er charakterlich derselbe. Von uns Kindern ließ er sich alles gefallen – wir haben ihm gern Pantoffeln angezogen –, aber sobald er eine Bedrohung von außen wahrnahm, erwachte sofort sein Beschützerinstinkt. Als er starb, war ich zwölf Jahre alt und hatte bis dahin mein ganzes Leben mit ihm zusammen verbracht, sein Verlust war für mich ungeheuer schmerzlich. Er ist das Tier, das ich in meinem Leben am meisten geliebt habe.

Später – und damit sind wir bei einer weiteren bedeutsamen Erinnerung – hat sich mir das Bild meines großen Plüschpandas eingeprägt, wie er von den Flammen verschlungen wird, während seine Glasaugen mich anstarren.

Meine Schwester und ich liebten Experimente. Wir hatten das Barbie-Haus abgebaut und in ein wunderbares Raumschiff verwandelt, wir verbrannten Papier und kleine Gegenstände, um zu sehen, wie sich das zusammenrollte und schmolz, wir verrückten die Möbel, um Kulissen für Geschichten zu schaffen, die wir uns ausgedacht hatten. Zusammen waren wir wie Dynamit. Bis zur Geburt meiner Tochter Ginevra war meine Schwester einfach die wichtigste Person in meinem Leben. Es gibt kein Geheimnis, das ich ihr nicht gestehen, keinen Rat, um den ich sie nicht bitten würde, und jetzt, wo wir beide ein sehr geschäftiges Leben führen, fehlt mir etwas, wenn ich nicht mindestens einmal am Tag ihre Stimme höre. Während der Arbeit telefoniere ich so viel, dass ich am Ende des Tages oft eine regelrechte Aversion gegen das Telefon entwickle. Aber meine Schwester ist die einzige Person, bei der ich das Bedürfnis habe, sie anzurufen, um noch ein bisschen zu plaudern. Schon seit wir Kinder waren und sie mir Märchen zum Einschlafen erzählte, ist sie wie kein anderer Mensch in der Lage, mich aufzuheitern, mir ein vertrautes Gefühl zu geben, mich zum Lachen zu bringen. Die mit ihr verbrachte Zeit ist für mich so notwendig wie die Luft zum Atmen. Und ich werde ihr nie genug für die Liebe danken können, die sie mir geschenkt hat, und für das Vorbild, das sie für mich immer schon gewesen ist. Weil sie, Arianna, der beste Mensch ist, dem ich auf der Welt je begegnet bin.

Jedenfalls wollten wir an dem Tag, an dem unsere Mutter ihr Zuhause und damit auch einige Lebensjahre verlor, nur ein kleines nächtliches Fest veranstalten. Dafür hatten wir in unserem Zimmer eine Art Hütte aufgebaut und sie mit Spielzeug, Puppen, Leckereien und Getränken vollgestopft. Als das erledigt war, schauten wir uns an: Was fehlte? Licht! Aber es musste ein schwaches Licht sein, sonst würde Mama merken, dass wir noch auf waren. Schließlich fanden wir die Lösung: eine Kerze. Arianna stöberte sie irgendwo auf, aber ich war es, die sie anzündete.

Es ist erst vier Uhr nachmittags, und für unser Fest müssen wir noch warten, bis es dunkel ist. Um uns also die Zeit zu vertreiben, gehen wir in ein anderes Zimmer und schauen Zeichentrickfilme an. Die Kerze bleibt brennend zurück.

Wie es passiert ist? Keine Ahnung. Ich weiß nur noch, dass wir mitten in einer Folge von Candy Candy einen ohrenbetäubenden Lärm hören, der aus unserem Zimmer kommt. Zusammen mit unserer Mutter laufen wir zur Tür, um nachzuschauen, aber als wir sie öffnen, schlagen uns schon die Flammen entgegen. Da ist er, mein Panda, der brennt, und alle anderen Spielsachen auch. Der Lärm war von einem einstürzenden Rollladen verursacht worden.

In kurzer Zeit griff das Feuer auf das ganze Apartment über, und wir flüchteten mit einer Tasche aus dem Haus, in die wir einen Pyjama, zwei Paar Hosen und ein T-Shirt gestopft hatten. Auf einmal fanden wir uns auf der Straße wieder, allein, ohne ein Dach über dem Kopf. Meine Mutter musste buchstäblich bei null anfangen. Ein wahnsinniges Unterfangen. Manchmal denke ich darüber nach und sage mir scherzhaft, dass ich vielleicht deswegen viele Jahre später den Mut gefunden habe, ein eigenes politisches Haus zu gründen, weil unser Haus damals in Rauch aufgegangen war. Im Grunde hatte ich schon im Alter von vier Jahren gesehen, wie man das macht, warum sollte es mir also mit 35 nicht gelingen?

Nachdem das Apartment, aus dem wir übel zugerichtet herausgekommen waren, verkauft war, hat meine Mutter ein anderes in der Nähe meiner Großeltern erstanden, in Garbatella. Ein beliebtes Viertel, etwas außerhalb der aurelianischen Mauer gelegen, eingefasst wie ein kleines Juwel von der Via Ostiense und der Via Cristoforo Colombo, in den Zwanzigerjahren auf dem Tuffsteinfelsen gewachsen, der die Basilika von San Paolo überragt.

Garbatella ist mein Viertel, nicht nur, weil ich dort aufgewachsen bin und lange Jahre gewohnt habe, sondern weil an einem bestimmten Ort zu leben, uns nie unberührt lässt, es prägt in unserem Inneren eine bestimmte Lebensweise.

Einer großen Öffentlichkeit wurde das Viertel vor allem bekannt durch die Fernsehserie Cesaroni – sei das nun ein gutes oder ein schlechtes Zeichen. Aber der Erste, der darüber im Kino sprach, war Nanni Moretti, der es in Caro Diario als sein Lieblingsviertel beschreibt. Wie könnte man ihm widersprechen?

Heute ist es ein begehrtes Wohnviertel, weil es einem erlaubt, mitten im Herzen von Rom in einer Art dörflichem Ambiente zu leben. Es ist sozusagen für menschliche Bedürfnisse konzipiert worden, Lichtjahre entfernt von den Mietskasernen, die in den 1970er-Jahren hochgezogen wurden, Ergebnisse einer kollektivistischen Kultur, die sich Menschen damals wie Hühner in einer Batterie vorstellte. Ich wohnte nicht in dieser verwunschenen Zauberwelt, sondern wenige Hundert Meter weiter, im modernsten Teil von Garbatella, neben dem Gebäude der Region Latium. Auch dort jedoch gab es ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Es war wie auf dem Dorf.

Mein Leben als junges Mädchen verlief zwischen Schule, Kirchengemeinde und dem kleinen Haus meiner Großeltern, die für meine Schwester und mich eine maßgebliche und tägliche Orientierung waren. Sie waren jung, kaum älter als 50, und sie haben unser Leben wie zweite Eltern begleitet.

Wenn ich an Großvater Gianni denke, erinnert er mich an Emilio Salgari: Der hatte Italien nie verlassen, ist nie geflogen, aber seine Spezialität waren Abenteuergeschichten, die an den unterschiedlichsten Orten spielten, realen oder eingebildeten. Gianni, Sizilianer, in Messina geboren, war nach dem Krieg nach Rom gekommen, um als Angestellter im damaligen Marineministerium zu arbeiten. Er war ein humorvoller Mann. Er ließ uns bei allem gegeneinander antreten, und wer am Ende verlor, meine Schwester oder ich, wurde zur »Schmutzkönigin« ausgerufen. Er ist der einzige wahre Vater gewesen, den wir je hatten, und er starb, als Arianna und ich kaum volljährig waren. Wir haben ihn immer für stark gehalten, aber er war seit Jahren krank gewesen und wurde immer kränker. Zwei Infarkte, ein Schlaganfall, dann die Dialyse. Er hat ungeheuer gekämpft, auch mit meiner Großmutter Maria, die ihn quälte und ihn zwang, täglich literweise Wasser zu trinken, wie vom Arzt verschrieben. Er konnte dies nicht essen und das nicht, er durfte nicht rauchen, also verließ er heimlich das Haus und ging sich ein gebratenes Kotelett kaufen.

Als kleine Mädchen hatten meine Schwester und ich noch das Glück, unsere Urgroßmutter kennenzulernen, Oma Nena, die dann mit 92 Jahren starb. Oma Nena, abgekürzt für Maddalena, hatte einen Sohn von nur fünf Jahren, Angelino, aufgrund von Meningitis verloren und war sehr früh Witwe geworden, da war meine Oma Maria gerade zwölf. Nena hatte – wie fast alle Menschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – zahlreiche Trauerfälle erlebt und sehr schwere Zeiten durchgemacht; ihre Tochter, meine Oma, kam deshalb ins Internat der Nonnen, wo sie eine recht strenge Erziehung erhielt, die häufig Thema ihrer Erzählungen war. Oma Maria hat ihren kleinen Bruder nie vergessen können. Ihr Leben lang legte sie ihm Blumen aufs Grab und zündete für ihn eine Kerze an, und als sie dafür nicht mehr die Kraft besaß, hat sie uns gebeten, das zu tun. Wir kommen dieser Pflicht noch heute, da sie nicht mehr ist, nach.

Meine Großeltern wohnten in einem Gebäude, in dem die Wohnungen den Angestellten der Ministerien vorbehalten waren. Ich erinnere mich noch, wie stolz mein Großvater an dem Tag war, als er die letzte Rate bezahlt hatte und dieses winzige Apartment endlich als sein eigenes betrachten konnte. Eine Zweizimmerwohnung von 45 Quadratmetern, in der auch meine Mutter aufgewachsen war. Die Küche, zugleich das Esszimmer, war der Ort, an dem sich das gesamte häusliche Leben abspielte. Niemand hat in diesen vier Wänden je ein Sofa gesehen. Es gab einen Tisch: Da wurde gegessen, dort machte man die Hausaufgaben, dort spielte man und schaute fern. Meine Mutter hat immer gearbeitet, also verbrachten wir nach der Schule die Nachmittage in dieser polyfunktionalen Wohnküche. Und dann gab es einen schmalen Flur mit einem aufklappbaren Bett, in dem wir schliefen, wenn es meiner Mutter in den Sinn kam, abends auszugehen und ein wenig ihr eigenes Leben zu leben. Wie meine Großmutter sagte, schliefen wir »die eine am Kopfende, die andere am Fußende«. Als kleines Mädchen habe ich also viele Nächte mit den Füßen meiner Schwester im Gesicht in einem Flur verbracht. Als wir dann größer wurden, bekam ich in der Küche eine Liege ganz für mich allein. Das war eine echte Errungenschaft.

Oma Maria war immer Hausfrau gewesen, für sie war die Pflege des Hauses eine wirkliche Mission, nach einem festen Zeitplan geordnet und perfekt ausgeführt. Um die 45 Quadratmeter ihres Zuhauses zu putzen, fing sie bei Sonnenaufgang an und hörte bei Sonnenuntergang auf. Sogar der Hund war inbegriffen: Er wurde ins Bad gesperrt, wo ihm dann mit einer Zahnbürste die Zähne geschrubbt wurden. Das Hündchen mit dem strahlenden Gebiss war ein Pudel namens Charlie, den meine Schwester und ich nachmittags spazieren führen mussten. Eine Aufgabe, die wir über Jahre hinweg erledigt haben, sodass wir im ganzen Viertel bekannt waren – wir beide – als die Frauchen von Charlie.

Jedes Mal, wenn ich die übertrieben große Anzahl von Spielsachen meiner Tochter im Haus verstreut herumliegen sehe, denke ich an den alten Schuhkarton, in dem ich die Bauklötze aufbewahrte, mein Lieblingsspielzeug. Meine Tochter könnte heute mit ihren Bausteinen die dritte Spur der großen Ringautobahn in Rom bauen, während Arianna und ich mit unseren wenigen Klötzchen höchstens die Küche in Omas Haus maßstabsgerecht nachbauen konnten. Aber ich wüsste nicht zu sagen, welche Art aufzuwachsen die bessere ist. Oder vielleicht weiß ich es, habe aber Angst, es mir einzugestehen.

Arianna und ich waren sehr selbstständig, wir stiegen sogar allein ins Flugzeug – da waren wir acht, neun oder zehn Jahre alt –, um einige Ferienwochen bei meinem Vater auf den Kanarischen Inseln zu verbringen. Die Hostessen banden uns einen roten Umschlag mit den Ausweispapieren um den Hals, und wir gingen an Bord des Flugzeugs, das uns nach Madrid brachte, wo wir einen Zwischenstopp hatten. Einmal war der Zuständige, der uns in Empfang nehmen sollte in diesem für uns riesigen Flughafen, nicht gekommen, und so haben wir uns am Ende verlaufen. Ich war in Tränen aufgelöst, Arianna nicht; sie nahm mich bei der Hand und fand, ich weiß nicht wie, den Flieger, den wir nehmen mussten. Meine Eltern haben später lang und erbittert über unser Abenteuer diskutiert.

Es mag überraschen, aber bis zum Alter von 14 Jahren war ich ein eher verschlossenes Mädchen. Schon als ich ganz klein war, machte ich manchmal ein ärgerliches Gesicht, das gleiche, das ich heute mache, wenn ich mich darauf vorbereite, Fragen von Lilli Gruber zu beantworten. Wer mich wegen dieses bösen und unangenehmen Blicks aufzieht, dem zeige ich ein Foto aus Kindergartenzeiten, auf dem ich schon genauso aussehe. Ich war immer in der Defensive. Ein Freund meiner Mutter sagte mir kürzlich, dass ich ein Mädchen war, dem man keine Märchen erzählen konnte, die es nicht mochte, wenn man sie auf den Arm nahm, und die Erwachsene mit einem gewissen Argwohn und einer gewissen Verwunderung betrachtete. Auf die Frage: »Was für ein Kind war ich?«, lautete die Antwort: »Ein ernstes Kind.« Ich frage mich immer noch, was diese Beschreibung bedeuten soll.

Ich hatte einen schwierigen Charakter, und Freundschaften zu schließen fiel mir nicht leicht. Ich war ein echter Steinbock.

Es war nicht Schüchternheit, auch nicht Misstrauen, sondern eher eine eifersüchtige, beharrliche Verteidigung meines Lebensraums. Ich war also kein aufgeschlossenes Mädchen, das wird mir heute noch klarer, wenn ich sehe, wie meine Tochter Ginevra lacht, unaufhörlich redet und mit allen Leuten ins Gespräch kommt. Ich verbrachte meine Zeit mit meiner Schwester und mit wenigen anderen. In der Schule habe ich schon mal auf bestimmte Provokationen reagiert. Einmal habe ich meinen Ärger auf einer Klassenkameradin abgeladen, die sich erdreistet hatte, mir zu sagen, dass sie mit Mädchen, die keinen Vater haben, nicht redet. Ja, ich war ein misstrauisches Kind, habe oft unhöflich geantwortet, und mein Auftreten hat es sicherlich nicht erleichtert, soziale Beziehungen zu knüpfen.

Meine Großmutter war nicht gerade eine Ernährungswissenschaftlerin. Sie gehörte zu den Menschen, die meinen, dass ein fülliger Körper für Gesundheit steht. Zum Abendessen gab es Milch und Kekse. Jeden Abend. Ergebnis: mit neun Jahren wog ich 65 Kilo. Es ist also offensichtlich, dass meine Großmutter meinen Stoffwechsel ruiniert hat. Dennoch bot sie mir bis zum Schluss bei jedem Besuch einen Snack an. »Los« sagte sie, »iss, du bist zu mager.«

Ihr erschien ich immer zu dünn, auch wenn ich eine Tonne war: »Wie dünn du bist. Isst du denn nichts? Was isst du denn?« Jedes Mal, wenn ich ins Ausland fuhr, war ihre größte Sorge: »Sag mir die Wahrheit: Was bekommst du zu essen?« Als wir mit der Schule zwei Wochen nach Berlin fuhren, fragte mich meine Großmutter am Telefon: »Was bekommst du dort zu essen – Fiusti? Die essen dort nur Fiusti.« (Denn so nannte sie Würstchen). Ich habe sie damit immer auf den Arm genommen. Aber für jemanden, der im Krieg Hunger gelitten hat, ist ein voller Magen natürlich das Wichtigste.

Teil dieser »antiästhetischen Verschwörung« war auch meine Mutter, die uns aus praktischen Gründen die Haare kurz schnitt, im Stil dieser schönen Mode der 1980er-Jahre. Eine Kreuzung zwischen Annie Lennox und Bobby Solo, die ich Charlize Theron nicht verpasst hätte, also ganz bestimmt nicht mir selbst mit meinem großen Kopf, so groß, dass ich mir bei meiner Großmutter den Spitznamen »Großkopferte« eingehandelt hatte. Natürlich könnte ich jetzt behaupten, dass Oma mich so nannte wegen meiner herausragenden Intelligenz, aber nein, das war nicht der Grund. Ebenfalls nicht zu unserer Freude ließen sie uns in Overalls herumlaufen. Aus all diesen Gründen war ich wirklich nichts Besonderes, und Kinder, wie man weiß, sind nicht gerade zimperlich, wenn da jemand ist, über den sie sich lustig machen können, weil er dick oder schlecht gekleidet ist.

Oder vielleicht, weil seine familiären Verhältnisse nicht dem Standard entsprechen. Meine Mutter hat immer gearbeitet und sich immer wieder andere Beschäftigungen gesucht, bis sie irgendwann mit der Schriftstellerei begonnen und schließlich circa 140 Liebesromane geschrieben hat. Ihre außergewöhnliche Intelligenz machte sie vielseitig. Aber sie ist immer ein wenig vom Pech verfolgt gewesen, und das Geld reichte nie. Ein Mix, der im Alltag zu kleinen Vergesslichkeiten oder Unzulänglichkeiten führen kann, die im Leben eines Kindes Spuren hinterlassen können. Ich erinnere mich an eine Karnevalsfeier in der Schule; ich hatte als einzige keine Maske dabei, also bastelte die Lehrerin spontan eine aus Papier: Sie verkleidete mich als Gänseblümchen. Meiner Schwester erging es auch nicht besser. Unsere Mutter kaufte ihr ein Kostüm, ein Captain-Harlock-Kostüm, was nicht gerade der Traum für ein kleines Mädchen war. Arianna erzählt auch gerne davon, wie Oma Maria für das Büfett von ich weiß nicht mehr welcher Feier einen Beitrag leisten sollte, und ihr 5000 Lire gab. Ari geht also in eine Bar, kauft fünf Gebäckteilchen und kommt mit dieser kleinen Papiertüte zur Feier, während die anderen ganze Tabletts und hausgemachte Torten mitbrachten. Um die Situation zu retten, nehmen die Lehrerinnen die fünf Teilchen und mischen sie unter ein Tablett. Meine Schwester hat diese Erfahrung so geprägt, dass sie, wenn sie heute eine Feier für ihre Kinder organisiert, so viele Torten und Sandwiches vorbereitet, dass eine ganze Schulklasse davon satt werden könnte.

So weit, so gut, aber eins will ich klarstellen: Wir waren glückliche Kinder. Ich war sicher ein wenig reizbar, aber traurig war ich nie. Denn ich hatte trotz meines nicht vorhandenen Vaters eine Familie, die mir all die Liebe gab, die ich brauchte. Ich sage das – und ich verteidige bekanntlich die natürliche, auf die Ehe gegründete Familie, weil ich nämlich glaube, dass der Staat diejenige Form einer Verbindung fördern sollte, die so beständig wie möglich ist, besonders mit Blick auf das Wohl der Kinder –, weil ich selber der Beweis dafür bin, dass man auch in einer Familie, in der ein Elternteil fehlt, vollkommen glücklich aufwachsen kann, dank der Bereitschaft der Menschen, diese Verantwortung auf sich zu nehmen.

In meiner Familie hatte ich alles, was ich brauchte. Außerhalb des Familienkreises konnte es schon mal passieren, dass ich nicht immer auf das gleiche Verständnis traf.

Darüber habe ich während einer Parlamentssitzung berichtet, im Rahmen der Diskussion über die von Alessandro Zan eingebrachte Gesetzesvorlage, die angeblich Homosexuelle vor Diskriminierung schützen soll, in Wirklichkeit aber vor allem dazu gedacht ist, die Gender-Doktrin sogar schon den Grundschulen aufzuzwingen.

Der Kollege Zan führte aus, dass er diese Bestimmungen wolle, weil er als Kind wegen seiner Homosexualität Opfer von Mobbing gewesen sei. Auch ich bin Opfer von Mobbing gewesen, und ich bin heterosexuell. Mobbing ist eine Erfahrung, die man aufgrund verschiedenster Ursachen machen kann, in mehr oder weniger heftiger Form. Deswegen ist es problematisch, anzunehmen, man könne das Problem lösen, indem man eine lange Liste spezifischer Verstöße gegen das Diskriminierungsverbot aufstellt. Als ob die eine Beleidigung oder Erniedrigung schwerer wöge als eine andere. Unsere Verfassung verurteilt bereits jegliche Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der Sprache, der Religion, der politischen Einstellung und der persönlichen oder sozialen Verhältnisse. Das ist eine Formulierung, die mir schon alles, einschließlich der Homosexualität, zu umfassen scheint. Eine detaillierte Liste zu erstellen, wäre gefährlich, weil dadurch zwangsläufig diejenigen ausgeschlossen würden, die nicht ausdrücklich genannt sind. Und das würde zu einem endlosen Prozess führen und gefährliche Hierarchien schaffen: Ist es schlimmer, eine Frau zu beleidigen oder eine homosexuelle Person? Eine homosexuelle oder eine schwarze Person? Eine schwarze oder eine behinderte Person? Diskriminierung ist Diskriminierung, Punkt. Es gibt keine bessere oder schlimmere Form von Diskriminierung.

Gemobbt zu werden, war für mich eine sehr schwierige Erfahrung, aber ich muss auch sagen, dass mir das die nötige Entschlossenheit verliehen hat, aus meiner Rolle einer leichten Zielscheibe herauszukommen.

Ich erinnere mich noch gut. Eines Tages war ich am Strand und trug natürlich einen Badeanzug. Einige ältere Jungs spielten Volleyball, und ich fragte, ob ich mitspielen dürfe. Aber sie schrien nur »Nee, Dickerchen! Du kannst nicht mitspielen«, und einer warf mir den Ball ins Gesicht. Ich wollte auf der Stelle sterben. Arianna ergriff, wie immer, für mich Partei, sie, die bestens integriert war, schön und sympathisch, war gezwungen, eine Nervensäge wie mich mit sich herumzuschleppen, die sie immer wieder dazu brachte, sich mit allen zu streiten.

Mit dem Abstand der Jahre danke ich diesen Flegeln. Sie haben mir als Erste beigebracht, dass Feinde nützlich sind. Ein Ansporn, Dinge zu tun, die du sonst meinst, aufschieben zu können, und ein Ansporn, deine Grenzen zu überschreiten und Fehler zu korrigieren. Es liegt auch an diesen Jungs, dass ich einen Charakter entwickelt habe, der mich Schwierigkeiten und Ängste frontal angehen lässt. So kam es, dass ich beschloss, eine Diät zu machen, und in drei Monaten zehn Kilo abgenommen habe. Und dann habe ich Volleyball gespielt, und wie, noch bevor der Sommer zu Ende war.

Ich habe am eigenen Leib erfahren, dass das Ernährungsverhalten von Jugendlichen sehr wichtig ist, nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für das Gemeinschaftsgefühl, weil Akzeptanz auch sehr viel mit dem Äußeren zu tun hat, auch wenn das vielleicht oberflächlich erscheinen mag.

In meiner Zeit als Jugendministerin habe ich diese sensible Thematik in die Politik eingebracht. Ich habe unter anderem eine Studie beauftragt, bei der herauskam, dass Essstörungen viel weiter verbreitet waren, als man angenommen hatte, und dass es weltweit etwa 13000 Internetseiten zum Thema Magersucht gab: Communitys und persönliche Blogs, die Magersucht förderten und in denen Informationen ausgetauscht wurden, wie man es anstellt, die Hungerperioden vor den Eltern zu verheimlichen, oder sogar wie man es schafft, keinen Hunger zu verspüren, auch mithilfe von schrecklichen und selbst bestrafenden Methoden. Dagegen gab es nicht eine einzige Internetseite, die, vielleicht nur an Familien gerichtet, dieses Phänomen aufgegriffen und erklärt hätte, welche Alarmsignale es gibt und an wen man sich wenden kann.

Es muss meinem starrsinnigen Charakter zu verdanken sein, dass ich nicht in diese Spirale der Essstörung geraten bin. Ich habe meinem Vater nie die Schuld dafür gegeben, ein schwieriges Kind gewesen zu sein. Bis zu meinem 30. Lebensjahr war ich sogar davon überzeugt, dass seine Abwesenheit auf mich keinerlei Einfluss gehabt hatte. Irgendwann habe ich dann in mein Inneres geblickt und mir ist klar geworden, dass ich mich möglicherweise selbst belüge. Aber sich selbst zu belügen, tut nicht gut: Man muss immer den Mut haben, ehrlich zu sich selbst zu sein. Auch wenn man Fehler macht. Denn natürlich kann man Fehler machen, aber man muss sich dessen bewusst sein und die Verantwortung dafür übernehmen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der, wenn man die Menschen reden hört, die Verantwortung für alles, was passiert, immer bei jemand anderem liegt. Doch das stimmt nicht. Jeder von uns spielt eine Rolle, im Guten wie im Bösen. Italien wird sich erst dann wirklich verändern, wenn wir endlich begreifen, dass jeder von uns Teil des Ganzen ist, wenn wir lernen, dass wir Italien nicht immer nur von außen betrachten können, so als wenn wir selbst nicht ein Teil davon wären. »I’m starting with the Man in the Mirror«, hätte Michael Jackson gesagt. Wenn du etwas verändern willst, fang also mit dem Menschen an, den du im Spiegel siehst.

Bei allem, was ich im Leben falsch gemacht habe, bei Dingen, die mich wütend machen, die mir nicht gefallen, die ich nicht verstehe, habe ich immer versucht und versuche es weiterhin, die Ursachen herauszufinden. Ich muss ehrlich zu mir selbst sein, um zu wissen, wer ich bin.

Ich habe lange nicht wahrhaben wollen, dass die Beziehung zu meinem Vater ein Problem für mich war. Als ich dann zufällig die dümmste aller amerikanischen Liebeskomödien im Fernsehen sah, habe ich es auf einmal verstanden. Die Hauptdarstellerin erlebt eine Reihe von peinlichen Geschichten mit miesen Männern und endlosen Tränen. Und es lässt ihr keine Ruhe, dass sie wegen Männern verzweifelt, die es im Grunde nicht wert sind. Ein Freund, mit dem sie über ihre Misere spricht, sagt ihr den einen Satz, der mir schließlich die Augen öffnete: »Wir akzeptieren die Liebe, von der wir glauben, dass wir sie verdient haben.«

Ich verstand, dass die Sache mit meinem Vater sehr wohl Bedeutung gehabt hatte. Nicht so sehr wegen der Tatsache, dass er von zu Hause weggegangen war. Viele Väter sind nach einer Trennung dennoch im Leben ihrer Kinder präsent geblieben. Was mich verletzt hat, war seine Gleichgültigkeit uns gegenüber. Was mich wirklich geprägt hat, war sein völliges Desinteresse an uns.

Genau aus diesem Grund beschloss ich mit elf Jahren, dass ich ihn nie mehr wiedersehen wollte.

Es war zwar meine Entscheidung, aber man kann nicht behaupten, dass es ihm besonderen Kummer bereitet hätte. Bis dahin hatten wir uns immer einige Wochen im Sommer gesehen, nun unterbrachen wir – für Jahre – jeden Kontakt. Nachdem er die Welt umsegelt hatte, hatte mein Vater sich auf einer der kleinsten Kanarischen Inseln niedergelassen, auf La Gomera. Ungefähr 20 Kilometer im Durchmesser und eine für Vulkaninseln typische Landschaft: schwarze Sandstrände, fremdartig aussehende Felsen und ein Wald aus prähistorischer Zeit. Meine Schwester und ich waren noch klein und haben vielleicht die Schönheit der Insel nicht vollständig erfasst, weil wir mehr mit Spielen beschäftigt waren und mit der Freiheit, die wir an diesem Ort austesten konnten. Alle Einwohner kannten sich, es gab keinen Massentourismus, also liefen die Kinder von morgens bis abends unbeaufsichtigt herum.

Wir lebten in der bedeutendsten kleinen Stadt, San Sebastián, und verbrachten viel Zeit in dem Restaurant, das mein Vater dort aufgemacht hatte. Ich erinnere mich, dass Arianna und ich eines Tages im Meer fast umgekommen wären, zerschmettert an den Felsen eines nahe gelegenen, ziemlich wilden Strandes. Nachdem wir ein bisschen geschwommen waren, hatten wir die Felsen wieder erreicht, aber in der Zwischenzeit war der Meeresspiegel angestiegen, und es erwies sich als ausgesprochen schwierig, aus dem Wasser zu kommen. Schließlich schafften wir es doch, ganz aufgeschürft und blutend.

Wir waren zwei sehr lebhafte Schwestern, und es war offensichtlich, dass mein Vater unsere wenig rücksichtsvolle Gegenwart ertrug, um es mal so zu formulieren. Wir haben ihm auch einige Male übel mitgespielt, und gelegentlich wurde er dann wütend. Und zu Recht, wie ich zugeben muss. So etwa als meine Schwester einen Felsbrocken ins Wasser warf, während ich mich versteckte, und sie dann meinem Vater, der auf dem Boot war, zurief: »Papa, Papa, Giorgia ist ins Wasser gefallen.« Er stürzte sich panisch vor Schreck ins Wasser, um mich herauszufischen, konnte mich aber nicht finden, er wäre fast ertrunken … bis ich aus meinem Versteck kam und Arianna und ich wie verrückt zu lachen anfingen.

Im letzten Sommer, in dem wir ihn besuchten, befand er es für richtig, eine Woche lang zu verschwinden und uns mit seiner Partnerin allein zu lassen, die verständlicherweise nicht gerade Freudensprünge machte. Statt sich bei seiner Rückkehr bei ihr und bei uns zu entschuldigen, hielt er uns eine Standpauke, die ich nie vergessen habe und die für mich der Schlusspunkt unserer Beziehung war. Ich möchte die Worte nicht wiederholen, aber er gab uns zu verstehen, dass wir nicht gerade ganz oben auf seiner Zuneigungsliste standen und dass wir uns, wenn wir bei ihm zu Besuch waren, entsprechend verhalten sollten.

Damit war es vorbei. Oder vielleicht auch erst an dem Tag, an dem er mir zwei Jahre später ein Telegramm zu meinem 13. Geburtstag schickte: »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag«, unterschrieben mit »Franco«. »Papa« erschien ihm offenbar zu vertraulich.

Das ständige Bedürfnis, den Dingen gewachsen zu sein, akzeptiert zu werden, vor allem in einem männlichen Umfeld, und zusätzlich die furchtbare Angst, diejenigen zu enttäuschen, die an mich glauben, all das kommt wahrscheinlich von der fehlenden Liebe unseres Vaters.

Ich bin mit der Vorstellung aufgewachsen, nichts wert zu sein, und meine Reaktion war, mich mit ganzer Kraft dafür einzusetzen, das Gegenteil zu beweisen. Denn es ist immer das Gleiche: Es ist eine Sache, was passiert, und eine andere, wie man damit umgeht. Gerade die Art und Weise, wie wir damit umgehen, macht den Unterschied aus: Unser Leben hängt nicht immer von den Handlungen anderer ab, sondern vor allem davon, wie wir uns selber entscheiden zu reagieren, von dem Mut, mit dem wir den Lebenssituationen entgegentreten. Kurzum, am Ende habe ich erkannt, dass ich unfreiwillig Anhängerin des Stoizismus geworden bin.

Ich habe jeden Tag Angst, oft fühle ich mich unzulänglich, ich habe Angst, dass die anderen mich für unfähig halten. Aber diese Angst ist auch meine Stärke, weil sie der Grund dafür ist, dass ich nie aufgehört habe, den Dingen auf den Grund zu gehen und zu lernen, der Grund, warum ich glaube, immer hundert Prozent geben zu müssen, auch wenn ich bei einem Thema bei null anfange. Das ist der Grund, warum ich so starrsinnig bin, so störrisch, so aufopferungsbereit. Dass ich immer schon in Konkurrenz zu Männern stehe und nicht zu Frauen, dass ich die Zustimmung, die Freundschaft, die Wertschätzung meiner Mitstreiter und heute meiner Partei, aller Männer, die ich respektiere und denen ich im Leben begegnet bin, gesucht habe, ist noch die Folge dieser Wunde.

Wie ich heute bin, das liegt auch an meinem Vater, im Guten wie im Schlechten.

Als er vor einigen Jahren starb, ließ mich das völlig gleichgültig. Ich schreibe das mit schmerzlichem Bedauern. Es machte mich wütend, nichts zu empfinden, als ich es erfuhr. Da erst begriff ich, wie tief das schwarze Loch war, in das ich den Schmerz begraben hatte, nicht genug geliebt worden zu sein.

Die Feuertaufe

Non è tempo per noi

Che non vestiamo come voi

Non ridiamo, non piangiamo, non amiamo come voi

Forse ingenui o testardi

Poco furbi, casomai

Non è tempo per noi

E forse non lo sarà mai.

Luciano Ligabue, Non è tempo per noi

Als ich mit 15 Jahren an die große Sicherheitstür der Jugendfront, Ortsgruppe Garbatella, klopfte, habe ich nicht damit gerechnet, dort meine zweite Familie zu finden. Eine Familie, die deutlich größer war als die bisherige.

Die Ortsgruppe befand sich, wie es das Schicksal so wollte, um die Ecke meines Zuhauses. Allerdings war ich vorher noch nie durch diese Straße gegangen und hatte sie erst im Stadtplan suchen müssen, nachdem ich in der Zentrale des Movimento Sociale Italiano (MSI) erfahren hatte, dass diese Ortsgruppe für mich am nächsten gelegen war. Via Guendalina Borghese Nummer 8: Das ist also die Adresse, wo alles begann. Und wichtiger noch als die Adresse ist das Datum, das der Auslöser meiner Entscheidung war: der 19. Juli 1992, der Tag des Attentats auf Paolo Borsellino.

Es waren düstere, spannungsgeladene Monate, die politische Klasse stand zu Recht unter Anklage, und die Korruptionsuntersuchungen der »Mani Pulite« hatten bereits die wichtigsten Parteien der sogenannten Ersten Republik schwer getroffen, die bald darauf unter diesem Namen ad acta gelegt werden sollte. Ein wenig aus Neugier, ein wenig, weil meine Mutter es tat, verfolgte ich die Fernsehnachrichten, und die Sache fing an, mich zu interessieren. Einige Zeit zuvor hatte eine Schulkameradin mich auf eine Veranstaltung der Jugendfront mitgeschleppt. Dort hatte man ein Theaterstück inszeniert, bei dem Jungen in Häftlingskleidung die damals bedeutendsten Parteigrößen darstellten, um damit eine Erste Republik zu entlarven, die ihren Erfolg darauf aufgebaut hatte, künftige Generationen auszuplündern. Die Atmosphäre war ganz anders, als man sich vielleicht vorstellen würde – ausgelassen und fröhlich. Ich hatte mich dort wohlgefühlt und so begann ich, mich ein wenig mehr für diese Welt zu interessieren, die später meine Welt werden sollte. Die Bewegung des Movimento Sociale Italiano war gänzlich unbeteiligt an den Unterschlagungen und Korruptionsfällen, die damals ans Licht kamen, und wurde so zu einem der Hauptakteure dieser turbulenten Übergangsphase.

Die erschütternden Worte von Rosaria Costa, mit nur 22 Jahren Witwe von Vito Schifani, der als Mitglied der Polizeieskorte im Blutbad von Capaci zusammen mit Giovanni Falcone, dessen Frau und zwei weiteren Kollegen getötet worden war, hatte ich noch deutlich im Ohr, als im Juli auch Paolo Borsellino zusammen mit fünf Polizisten unterhalb des Hauses seiner Mutter ermordet wurde. Ich habe auch noch eine bildhafte Erinnerung daran, wie ich an einem besonders heißen Tag im Speisezimmer sitze und in den Fernsehnachrichten die schockierenden Bilder dieser Katastrophe sehe. Ich kann heute noch die Wut spüren und meine Erschütterung. In dem Moment machte es klick. Ich war nicht mehr bereit, mich ohnmächtig zu fühlen, ich wollte einfach nicht mehr nur zusehen. Ich musste etwas tun, und das konnte nur bedeuten, dass ich mich denen anschließen musste, die ich als Alternative und Vorbild ansah, und mehr aus Instinkt als aufgrund einer rational abgewogenen Entscheidung wandte ich mich der Jugendfront des Movimento Sociale Italiano zu.

Mit 15 Jahren hat man noch nicht die Fähigkeit, die unterschiedlichen Thesen, die die Politik bewegen, genau auseinanderzuhalten, die Zugehörigkeit zu der einen Gruppierung oder zu der anderen ist eine reine Frage des Instinkts, so eine Art Wahlverwandtschaft. Und so schlug ich das Telefonbuch auf und rief die Zentrale des MSI an.

Entschlossen klopfte ich an die Tür der Ortsgruppe, die seit Kurzem wieder geöffnet war, nachdem sie vorher Ziel eines Attentats der außerparlamentarischen Linken gewesen war.

Die erste Begegnung war ein bisschen anders als erwartet. Mir öffnete ein Typ, der sich mit den Worten vorstellte: »Ciao, ich bin Marta« (später habe ich erfahren, dass er Alessandro hieß). »Ciao, ich möchte eintreten«, sagte ich. Er schaute mich verwundert an und bat mich, ihm zu folgen.

Wir gingen durch einen ersten großen Raum, den Versammlungssaal. Ein großer junger Mann (der Lange, alias Marco Marsilio, heute Präsident der Region Abruzzen für Fratelli d’Italia) sprach, im Stehen, und die anderen hörten, sitzend, zu. Nur Männer. Als er mich sah, hörte er auf zu reden und wartete, bis ich den Raum durchquert hatte. Inzwischen musterten mich alle. Ich leugne nicht, dass ich ein gewisses Unbehagen empfand.

Wir gingen einen langen Korridor entlang, wo die Farbe von den Wänden abblätterte; ich konnte undeutlich ein kleines, ungepflegtes WC erkennen und einen anderen Raum, in dem aufgerollte Plakate, Eimer mit Kleister und Flugblätter herumlagen. Die Tour endete in einem Raum, der wie eine Art Sekretariat eingerichtet war. Dort erwartete mich der damalige Abteilungssekretär, ein Typ mit langen Haaren, Bart und Lederjacke, auf der eine Anstecknadel der Punkrockband Ramones prangte. Aber bin ich denn nicht in einem Sozialzentrum gelandet?, fragte ich mich. Wir tauschten unsere privaten Telefonnummern aus und schrieben sie jeweils auf das Flugblatt einer Demonstration, das wir in der Mitte durchschnitten, ein Souvenir, das wir noch heute beide aufbewahren. Peo, oder besser Andrea De Priamo, ist heute unser Fraktionsvorsitzender in der kapitolinischen Versammlung, dem Stadtrat von Rom, und immer noch überzeugt, dass ich an dem Tag einen rosa Anzug trug. Ein Detail, das den Journalisten immer sehr gefallen hat und das zu einer Art Hauptstadtlegende geworden ist. Ich weise kategorisch und ein für alle Mal zurück, dass ich jemals in meinem Leben einen rosa Anzug getragen oder besessen habe. An dem Tag trug ich einen einfachen blauen Pullover, blaue Hosen und eine weiß-rot karierte Bluse. Man stelle sich vor, ich wäre bei der Jugendfront tatsächlich ganz in Rosa aufgetaucht. Ich war zwar noch jung, aber genug gesunden Menschenverstand hatte ich auch damals schon.

In einer der ersten Versammlungen, an der ich teilnahm, beeindruckte mich ein junger Mann, der am Ende fragte: »Muss jemand nach Hause begleitet werden?« Ich verstand, dass in diesem Milieu jeder für den anderen verantwortlich war, jeder kümmerte sich um jeden. Jeder war die Familie des anderen.

Wir waren als die Bösen verschrien, sogar als gewalttätig, aber in Wahrheit war die Jugendfront offen. Es gab keinerlei Ausgrenzung, und auch Menschen, die anderweitig nicht die geringste Chance gehabt hätten, in eine Gemeinschaft aufgenommen zu werden, konnten in diesem Milieu ein Zuhause finden. Deshalb wird seit jeher in jeder unserer Sitzungen auch »ein Verrückter« akzeptiert. Um ehrlich zu sein, hatten wir alle unsere Macken. Als ich kürzlich noch einmal darüber nachdachte, ist mir klar geworden, dass viele von denen, die sich politisch engagierten, aus besonderen familiären Verhältnissen kamen: Viele hatten getrennt lebende Eltern oder lebten vielleicht in einem schwierigen Umfeld. Die jungen Leute, die sich politisch am stärksten engagierten, suchten nach Bezugspunkten, suchten nach ihrem Platz in der Welt, sie wollten irgendwo dazugehören.

So ist es auch bei anderen Gruppierungen wie Kirchengemeinden, bei gemeinnütziger Arbeit, im Vereinswesen. Ein Phänomen, das Organisationen gemeinsam ist, die ein hohes ideelles Ziel haben und folgerichtig jeden offen empfangen, der diesen Weg mitgehen will.

Sich als Teil von etwas Wichtigem zu fühlen, gibt Selbstsicherheit. Das war es, was viele dieser jungen Leute suchten, und so war es auch bei mir. Einen Bezugspunkt gefunden zu haben, gab mir das Gefühl, wichtig zu sein; ihn innerhalb einer Minderheit gefunden zu haben, die sich immer verteidigen musste, aber auch angreifen konnte, vermittelte mir sogar das anmaßende Gefühl, besser zu sein als andere. Denn ich hatte nie Lust, da hinzugehen, wo alle hingehen, der herrschenden Meinung zu folgen. Es macht mir viel mehr Spaß, die Argumentation derer zu widerlegen, die ganz klar im Unrecht sind. Es waren immer die unbequemen Positionen, die ich viel komfortabler fand. Ich war zum Beispiel nie der Meinung, dass Gras rauchen unkonventionell sei. Wenn es alle taten, war es unkonventionell, Nein zu sagen. Deswegen rauchte ich es nicht, noch bevor ich mich für Politik entschied. Später fand ich die gleiche Einschätzung in einem der gelungensten Slogans, die die Jugendfront je hervorgebracht hat: »Gras? Was für Kaninchen.«

Im Sommer 1992 begann also der Kampf, den ich noch heute führe. Heute fechte ich ihn in den Sälen des Parlaments aus, damals in den Straßen von Rom, mit den ersten Initiativen, den ersten Demonstrationen, den ersten Flugblattaktionen vor den Schulen.

Meine Feuertaufe erfolgte quasi sofort mit dem ersten nächtlichen Plakatieren. Plakate zu kleben war für uns ein Ritual. Man bereitete sich tagelang vor und rollte die Plakate mit einer Technik auf, die es erlaubte, sie nacheinander extrem schnell anzubringen. Man prüfte die Dicke des Kleisters, die Route, bildete Teams und teilte die Aufgaben untereinander auf. Man musste blitzschnell, synchron und leise sein, damit man sich nicht zu ausgiebig vor der Polizei rechtfertigen oder umständlich mit den Kameraden kommunizieren musste. In dieser Welt fühlte ich mich sehr wohl, und von diesem Tag an habe ich eine Menge Plakate geklebt. Später, mit der Zeit, spezialisierte ich mich auf die kleinen Plakate, die für meine Statur und für meine Hände eindeutig besser geeignet waren. Ich bewaffnete mich mit einem Flachpinsel und einer Rolle, und während die anderen ihre Plakate anbrachten, lief ich hierhin und dorthin und klebte die kleinen Plakate an die unmöglichsten Stellen. Das Plakatieren war ein bisschen wie Tauchen: Die erste Regel ist, niemals die anderen aus den Augen zu verlieren. Und das taten wir auch nicht. Das ging so weit, dass immer alle, egal, wo man gerade war, sofort zusammenliefen, wenn ein Problem auftauchte, und sich gegenseitig halfen. So habe ich auch die Gruppe Frontmachen kennengelernt, Studenten, an deren Spitze damals Marco Scurria, genannt der Bekannte, stand, der später unser Europaabgeordneter wurde.

Im Gegensatz zu anderen Gleichaltrigen, für die Mode oder Diskotheken wichtig waren oder die auf der Via del Corso shoppen gingen, nutzten wir unsere Freizeit auf andere Weise. Der politische Aktivismus war eine alles bestimmende Größe. Wenn du die Ambition hast, die Welt zu verändern, gibt es keinen Platz mehr für irgendetwas anderes. Wenn es gilt, ein ganzes Land zu retten, wird jedes Streben nach der Erfüllung eigener Wünsche zu einer persönlichen Laune, die unverzeihlich ist.

So erfasste der Aktivismus schließlich alles: In der Schule machte ich Politik, nachmittags und am Wochenende ebenfalls. Wenn ich abends ausging, dann zusammen mit anderen Aktivisten, und am Ende haben wir immer wieder über die gleichen Dinge gesprochen. Die Vorstellungen und die Werte bestimmten alles, was ich machte. Sogar das wenige Geld, das ich hatte, landete in deren Finanzierung. Die Jugendorganisationen erhielten keine Mittel von der Partei, und jeder leistete einen Beitrag von 10000 Lire in die Kasse der Organisation, damit Kleber gekauft und Plakate gedruckt werden konnten. Mit Anwerbungen von Mitgliedern und Veranstaltungen nahmen wir auch ein bisschen ein, aber das war wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Für mich bedeutete der Aktivismus außerdem, abends oder sonntags zu arbeiten, damit ich etwas zum Haushalt beitragen konnte, ohne dabei Zeit für politische Aktivitäten zu verlieren. Und so arbeitete ich als Babysitter (auch für die Tochter der Partnerin des bekannten Showmasters Fiorello), als Garderobiere, als Verkäuferin auf dem Markt von Porta Portese, als Barfrau (im Piper Club hatte ich sogar einen Cocktail namens Giorgia erfunden, der aus fünf verschiedenen Spirituosen bestand: ein grauenhaftes Zeug). Ich hatte auch das