Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

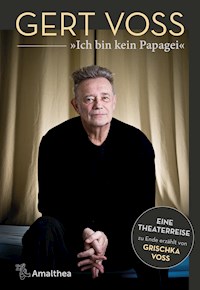

Der "beste Schauspieler Europas" ("The Times") Gert Voss war ein Meister seiner Zunft. Über Jahrzehnte prägte der 1941 in Shanghai geborene Schauspielstar die deutschsprachigen Theaterbühnen zwischen Stuttgart, Bochum, Berlin, Wien und Hamburg. 1986 unter Claus Peymann ans Burgtheater engagiert, wurde er bald zum Publikumsliebling der Wiener. Ob als ikonischer Shakespeare-Held Richard III., Othello oder König Lear, in Rollen von Büchner, Schiller oder Thomas Bernhard – Gert Voss brillierte stets als wandlungsfähiger, vielseitiger Charakterdarsteller. Mit demselben Tiefgang und Humor erzählt er von seiner Kindheit in China und seinem Theaterleben, von Kollegen und Freunden, von seiner Familie, Glück und Empfindungen. Die letzten Jahre seiner Lebensreise hat seine Tochter Grischka Voss berührend und persönlich zu Ende erzählt. Mit zahlreichen Privatfotos

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 350

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

10.10.1941 – 13.7.2014

GERT VOSS

»Ich bin kein Papagei«

EINE THEATERREISE

Aufgezeichnet von

URSULA VOSS

zu Ende erzählt von

GRISCHKA VOSS

Mit 68 Abbildungen

Besuchen Sie uns im Internet unter: amalthea.at

© 2021 by Amalthea Signum Verlag, Wien

Alle Rechte vorbehalten

Ergänzte, veränderte Neuausgabe. Originalausgabe:

Styria premium, 2011

Umschlaggestaltung: Johanna Uhrmann

Umschlagfoto: © Klaus Pichler/AnzenbergerAgency

Herstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten

Gesetzt aus der 11/15 pt Chaparral Pro

Designed in Austria, printed in the EU

ISBN 978-3-99050-214-3

eISBN 978-3-903217-83-6

Für Violinchen, Grischka und Emil

Jeder Tag ist eine Reise,und die Reise an sich ist das Zuhause

Matsuo Basho

Zum Aufsetzen des Fußesbraucht man nur eine kleine Stelle, aber man muss freien Raumvor den Füßen haben,dann erst kommt man kräftig vorwärts

Shuang-tzu

Inhalt

I.Amhurst Avenue, Shanghai

II.Das Kino am Himmel im Südchinesischen Meer

III.Ins Theater am Bodensee

IV.Am Ende der Welt

V.Bayerische und schwäbische Vulkane

VI.Nach New York über Stuttgart und Bochum

VII.Auf Höhen, in Niederungen

VIII.Vertraute Gefilde

IX.Das Bernhard-Land

X.Der Shakespeare-Kontinent

XI.Steinige Wege und Oasen

Letzte Expedition in geheimnisvolle Seelenwelten von Grischka Voss

Bild- und Textnachweis

Namenregister

Als Kind mit den chinesischen Angestellten: Boy, Johann, Gert, Amah, Ei, Shanghai 1943

1998 vor dem Haus mit dem Filmteam und Chinesen

I.Amhurst Avenue, Shanghai

Im alten österreichischen Kino im ehemaligen jüdischen Viertel von Shanghai sitzend, stelle ich mir vor, wie ich an meinem 70. Geburtstag mit meiner Frau zusammen noch einmal alle Orte aufsuche in Shanghai, der Stadt, in der ich geboren wurde und sieben Jahre leben durfte. Vielleicht fände ich doch mein altes Shanghai wieder und all meine Erinnerungen. Ich habe mir immer gewünscht, noch einmal nach Shanghai zu kommen. Lange Zeit ging dies aus politischen Gründen nicht, das Land war wie in seiner frühen Geschichte abgesperrt, später durfte man zwar einreisen, aber sich nicht frei bewegen, und noch später sagten wir uns, wir müssen noch so viel sehen, New York, Amerika, den Pazifik von Westen nach Osten. Dann aber kam im Jahr 1998 Rose Kern vom ORF, sie wollte ein Filmportrait machen und fragte mich, ob ich einen Ort wüsste, an dem der Film gedreht werden sollte. »Ein Ort, egal wo in der Welt? Dann bin ich ganz kühn und sage Shanghai.« Sie war einverstanden, und ich gab ihr mein in blaue Seide gebundenes Kinderalbum, damit sie recherchieren konnte, wo ich als Kind mit meinen Eltern gewohnt hatte. Nun kamen wir nach Shanghai – und ich habe nichts wiedererkannt. Die neueren Viertel nicht, und nicht die wenigen alten Stadtviertel. Ich stand in einer Stadt, die mir dem Namen nach bekannt war, aber es gab keinen Ort, von dem ich sagen konnte, ach, ich erinnere mich, hier bin ich damals gestanden. Und selbst an dem berühmten Bund, dem damaligen Prachtboulevard, wo wir damals das amerikanische Schiff bestiegen und 1947/48 von Shanghai nach Bremerhaven gebracht wurden, kam nicht eine Erinnerung, auch nicht an das Peace Hotel am Bund mit der Jazz-Kapelle, in dem meine Eltern wohnten, wenn sie von Europa kamen oder nach Europa reisten, und in dem ich Eis und Schokolade bekam. Dann kam der Tag, an dem Rose Kern und ihr Team mich in die Amhurst Avenue führten in der ehemaligen Französischen Concession. Im Fotoalbum war unser damaliges Haus zu sehen, die Adresse stand unter dem Bild. Und wieder habe ich nichts wiedererkannt. Auch jedes andere Haus hätte unser damaliges Zuhause sein können. Die heutigen Bewohner kamen zu mir, ich stand da mit dem Fotoalbum in der Hand, bald war ich umringt von zehn, zwanzig chinesischen Männern und Frauen, alle gestikulierten, zeigten auf die Fotos, die Straße, das Haus. Wir hatten damals in Shanghai Pidgin-Englisch gesprochen, nur meine Großeltern, die ihr Leben in China verbracht hatten, sprachen sehr gut Chinesisch, doch ich verstehe wenig und ahnte daher nicht, dass sie mir mein ehemaliges Zuhause zum Kauf anboten.

Am Angelteich im Jessfield Park

Wir gingen in den Jessfield Park, im Fotoalbum gab es Bilder, wie ich dort mit meinem Vater einen herrlichen chinesischen Papierdrachen aufsteigen lasse. Schließlich kamen wir an einen kleinen See, um den viele Kinder saßen und angelten. Gegen ein geringes Entgelt konnte man eine Angel ausleihen und einen Eimer mit Wasser, als Köder bekam man ein paar Regenwürmer. Den Goldfisch, den man fing, durfte man dann in dem Eimer mitnehmen. Das Filmteam wollte eine Szene filmen, wie ich bei den Kindern sitze und angle. Und tatsächlich fing ich einen Goldfisch. Ich nahm ihn vorsichtig vom Haken ab, setzte ihn in den Eimer – und endlich kamen Erinnerungen an meine Kindheit zurück. Ich wusste, dass ich oft in diesem Park gewesen war, und ich verstand plötzlich ein Foto in meinem Album, das meinen Bruder und mich vor einer großen Aluminiumwanne sitzend in unserem Garten zeigte. In der Wanne schwamm ein Fisch. Meine Mutter konnte mir nie sagen, was dieses Bild bedeutete. »Hatten wir ein Aquarium?«, habe ich sie oft gefragt, »haben wir den Fisch im Sommer nach draußen getragen, damit er es dort kühler hat?« In dem Moment, als ich den erfolgreich gefangenen Goldfisch in den Eimer tat, wusste ich, ich war mit meiner chinesischen Amah hier gesessen. Und wohin mit dem Fisch, den man nach Hause nehmen durfte, wenn man kein Aquarium hat? In die Aluminiumwanne, die Wanne mit Hilfe der Amah in die Mitte des Gartens gestellt, mit einem Schlauch Wasser eingefüllt, damit der Fisch wieder schwimmen kann.

Später erinnerte ich mich an Gerüche, an Mahlzeiten, die an der Straße zubereitet wurden, ich erinnerte mich an zwei silberblitzende kleine Flugzeuge direkt über unserem Garten. Sie flogen zueinander, flogen umeinander, tanzten und torkelten wie silberne Vögel. Plötzlich kam die Amah, holte uns schnell ins Haus und sagte voller Angst, wir sollten uns unter dem Bett verstecken. Aber wir entwischten ihr, weil wir weiter sehen wollten, was die beiden Silbervögel da oben trieben. Man sah kleine Blitze hin und her fliegen, und mit einem Mal leuchteten beide Silbervögel leuchtend rot auf und gelb und verschwanden weit hinten über der Stadt. Mein Vater erklärte uns am Abend, dass ein nordchinesisches und ein japanisches Flugzeug sich bekämpft hatten, weil Krieg war zwischen China und Japan, und dass beide Flugzeuge über Pudong abgestürzt waren. Wir machten uns weiter keine Gedanken darüber, ahnten nicht, dass Menschen dabei umgekommen waren, für uns war das ein aufregendes Schauspiel am Himmel.

Baby-Album aus China

Mit Amah, Shanghai 1942

Ich wusste nicht, was Krieg ist, aber ich wusste, was der Tod ist: Als ich mit meiner Mutter zum Einkaufen gehen durfte – wir hatten zwar Personal zum Kochen, Putzen, für die Wäsche und eben auch ein oder zwei Boys zum Einkaufen, aber manchmal wollte meine Mutter selbst einkaufen und ich als der Ältere durfte mit: Plötzlich, an einer Eisenbahnschwelle, wir überquerten die Gleise, lag da ein Stoffbündel. Ich sah, eingewickelt in den Stoff, einen Säugling. Und noch ein Stoffbündel. Und noch eines. »Was ist das?« »Lass uns schnell weitergehen.« »Nein, ich will wissen, was das ist!« »Das machen viele Chinesen. Weil sie viele Kinder haben. Auf diese Weise entledigen sie sich der Kinder. Manche drücken ihren Kindern die Fontanelle ein und töten sie gleich, wenn sie auf die Welt kommen. Andere machen es dann so, indem sie sie auf die Gleise legen.« »Kann man das Kind nicht retten?« »Natürlich könnte man es retten, aber es ist schon tot, und was sollten wir denn machen mit so einem kleinen Würmchen?« Davon habe ich immer wieder geträumt, von den toten Kindern auf den Gleisen und von den vielen kleinen weißen Kindersärgen. Ich hatte viele Ängste. Ich träumte oft, einsam zu sein, verlassen und allein in Shanghai durch die Straßen zu irren. Eines Tages war ich mit meinen Eltern im Zentrum von Shanghai, als eine riesige Menschenmenge auf uns zurannte. Alles schrie und brüllte. Ich stand plötzlich ganz allein, meine Eltern waren weggetrieben worden von der Menge. Ich stand unter Hunderten von Chinesen, weinte, sie hörten mich nicht, verstanden mich nicht, ich gestikulierte, sie stießen mich. Wie von einem Gespenst verjagt, rannten sie mit einem Mal alle weiter, und meine Eltern, die sich in einen Hauseingang gedrückt hatten, fanden mich mitten auf der Straße stehend wieder. In der Not keine Sprache zu haben – das ist ein nie vergessenes Erlebnis. Und endloses Alleinsein unter vielen fremden Menschen, wie damals, als ich mit meinen Großeltern eine Spazierfahrt in der Rikscha machen durfte. Ich hatte eine Rikscha für mich, meine Großeltern waren zunächst hinter mir, aber mein Rikschafahrer wurde immer schneller und schneller, und so konnte ich sie bald nicht einmal mehr sehen. Wieder vergingen Stunden, allein in einer riesigen rasenden, schreienden Menschenmenge. Als mich meine Großeltern wieder fanden, erklärten sie mir, dass die Menschen Hunger hatten und dass sie gegen die japanischen Besatzer demonstrierten.

Im Kimono mit Ente, Shanghai 1943

Einmal war ich mit meiner Großmutter unterwegs, wir kamen zu einem Zauberer, der an der Straßenecke saß, ein Hypnotiseur, die Kunststücke haben mir keinen sonderlichen Eindruck gemacht, ein Europäer lachte sogar laut den Zauberer aus. Der Zauberer hat seine Vorführung unterbrochen, er hat den Europäer fixiert, wenige Sekunden, und der Mann fiel ohnmächtig zu Boden. »Wie ist das möglich?«, fragte ich meine Großmutter. »Der Zauberer hat das Gesicht verloren, achte darauf, dass du nie etwas tust, wodurch ein anderer sein Gesicht verliert. Der Zauberer nimmt den Mann, der ihn ausgelacht hat, mit den Augen in eine andere Welt, damit er zur Strafe das Bewusstsein verliert und umfällt.« Das hat mir zutiefst imponiert, dass man auf einen Menschen so eine Macht ausüben kann, nur mit den Augen. Ich habe das oft nachgespielt, mein kleiner Bruder war immer so nett umzufallen, als wäre er von mir erfolgreich hypnotisiert worden.

Mit den Eltern Marion und Wilhelm Voss und Bruder Christian, Weihnachten, Shanghai 1943

Meine größte Liebe war die chinesische Oper, und mein höchstes Vergnügen als Kind war, chinesische Musik zu dirigieren. Nach einem Besuch in der chinesischen Oper war ich so davon ergriffen, dass ich zu Hause versuchte, die Stimmen der Operndarsteller zu imitieren. Zum Leidwesen meiner Eltern besonders die hohen Stimmen. Wegen meiner Piepserei von morgens bis abends glaubten sie, ich hätte schon wieder eine Tropeninfektion. Wenn ich mich vor dem Radio bewegte, glaubten meine Eltern, ich tanzte nach der chinesischen Musik aus dem Radio, aber ich imitierte die Darsteller, die ich gesehen hatte, und ich dirigierte die Kämpfe und die Musik. Eines Tages wurde die Sendung plötzlich unterbrochen. »Über Hiroshima ist eine furchtbare Waffe explodiert, eine Atombombe, viele viele Tote!«, sagte eine Stimme. Meine Eltern saßen wie erstarrt am Tisch. »Was ist eine Atombombe?«, fragte ich. »Etwas ganz Schreckliches.« Mein Vater stand auf und stellte das Radio ab. Es hat mich als kleiner Junge immer beschäftigt, was da wohl passiert war, aber ich erhielt keine Antwort. Als ich später in Deutschland den Film von Alain Resnais sah, Bei Nacht und Nebel, erhielt ich wiederum keine Antwort. Mein Vater schwieg, nach einer Weile sagte er: »Du bist noch zu klein, um dir das zu erklären.« Meine Eltern waren keine Nazis, aber sie haben vor uns Kindern immer geschwiegen, sie haben uns nicht aufgeklärt, was in Japan geschehen ist, in China, in Deutschland. Sie sagten höchstens: »Der Krieg ist etwas Furchtbares.« Vielleicht hatten sie eine ähnliche, vom Internat Salem geprägte Haltung zu ihrem Herkunftsland wie der Bruder meiner Mutter. Obwohl sie keine wirkliche Beziehung zu Deutschland hatten, denn mein Vater war schon mit achtzehn Jahren als junger Kaufmann nach Shanghai gekommen und hatte einen Kontrakt unterzeichnen müssen, mindestens zehn Jahre zu bleiben und zehn Jahre nicht nach Deutschland zu reisen. Der Bruder meiner Mutter ist mit einundzwanzig Jahren im Krieg gefallen, sinnlos gefallen. Er wollte in den Krieg, obwohl alle versuchten, ihn zurückzuhalten. Da er nach dem Abitur in Salem in China lebte, hätte er nicht Soldat werden müssen. Doch er meldete sich freiwillig und wurde schon im ersten Jahr in Frankreich verwundet. Er durfte seine Verletzung in China ausheilen und hätte dort bleiben können, aber er ging sofort wieder zurück und sagte: »Ich kann doch meine Kameraden nicht im Stich lassen.« Zwei Tage später wurde er erschossen.

Meine Großeltern waren meine Lehrer, meine Lebenslehrer. Sie hatten ihr ganzes Leben in China verbracht, mein Großvater kam mit sechsundzwanzig Jahren als Physiker nach China, meine Großmutter mit vierundzwanzig Jahren, sie reisten quer durch China und in die Mongolei, lebten lange in Mukden, wo meine Mutter und mein Onkel geboren wurden. Später, als sie ihre Kinder mit zwölf Jahren nach Deutschland ins Internat Salem schickten, lebten meine Großeltern in Shanghai. Sie sprachen und schrieben sehr gut Chinesisch, besonders mein Großvater, auch mein im Krieg gefallener Onkel beschäftigte sich intensiv mit dem Konfuzianismus und dem Zen-Buddhismus. Mir blieben von diesen großen Erfahrungen nur wenige Jahre der intensivsten Erzählstunden mit meinem Großvater gegen Ende der Fünfzigerjahre. Er war nach dem Krieg von den Russen in Shanghai zu einhundertzwanzig Jahren Gefangenschaft verurteilt und nach Sibirien verschleppt worden, weil er als Physiker für die Firma Otto Wolff gearbeitet hatte, die den Russen als deutscher Waffenlieferant galt. Ich durfte jeden Abend in seine Studierstube kommen, in Wasserburg am Bodensee, nachdem er 1952 begnadigt worden war. Die Studierstube war eigentlich nur eine durch einen großen Bücherschrank abgeteilte Zimmerecke, und er berichtete von seinem Leben »draußen«, vom Gelben Fluss, den er hinauf- und hinunterfuhr mit einem Wohnboot, und von wochenlangen Expeditionen ins Landesinnere auf der Suche nach Bodenschätzen. Das sollte meine Zukunft auch werden: Draußen leben, nicht drinnen leben, so träumte ich.

Auch meine Eltern waren tief unglücklich darüber, nicht mehr draußen zu leben, sie konnten sich schwer an das Drinnen gewöhnen, an die Enge, die Kleinheit im Vergleich zur Weite in China und der Internationalität in Shanghai. Als die Amerikaner nach Shanghai kamen, wurden die Deutschen repatriiert. Zuvor wurden meine Großeltern und auch mein Vater in Internierungslager gebracht. Meine Mutter ist mit meinem Bruder und mit mir den ganzen Tag durch Shanghai gezogen, von einem Kino ins nächste, um uns zu verstecken, damit wir nicht auch in ein Internierungslager kämen. So begann die große Filmwelt für mich in den Kinos von Shanghai, mit Tarzan, mit The Chinese Tarzan und dem amerikanischen Tarzan-Film, mit dem amerikanischen Filmstar Douglas Fairbanks in The Black Pirate, The Thief of Bagdad und Robin Hood, mit Charlie Chaplin in Immigrant und Gold Rush. Es gab meistens Filme aus Hollywood, aber auch die neuesten chinesischen und europäischen Filme, und sogar deutsche Filme mit Willy Fritsch. Schon die Namen der Kinos waren für mich märchenhaft verführerisch, der »Crystal Palace« und das »Star«, das »Grand« und das »Ritz«, das »Carlton« und das »Nanking«.

Und kurz darauf dann auf dem amerikanischen Schiff, oben an Deck, noch mehr Filme aus Hollywood und viele, viele Kriegsfilme. Ich erlebte die Welt im Kino. Wir waren ganz unten im Schiffsbauch untergebracht, wo wir fast erstickten vor Hitze. Mein kleiner Bruder war bei meiner Mutter, denn Frauen und Männer waren getrennt worden, ich durfte bei den Männern sein. Mein Vater ermöglichte uns schließlich, für eine Uhr und einen Fotoapparat, den Aufenthalt an Deck. Dort fand ich Helden und Heldinnen am Tropenhimmel. Später in Deutschland habe ich all das Gesehene nachgespielt, mein kleiner Bruder war ein dankbarer Mitspieler und fügte sich in meine Regie. Ich versuchte auch, mit ihm eine Szene unter Deck nachzuspielen, als ich mit meinem Vater noch im Stockbett in der Männerabteilung des Truppentransporters schlafen musste. Da sah ich, wie ein Mann im unteren Bett seine Zähne herausnahm. Das wollte ich auch können. Zu Bett gehen spielten wir seitdem mit Papiergebissen und eingezogenen Lippen. Später in der Inszenierung von Thomas Bernhards Elisabeth II. habe ich es immer noch sehr bedauert, dass ich nicht meine Zähne herausnehmen konnte, denn der Herrenstein sagt zu Beginn des Stücks: »Ah, ich habe meine Zähne vergessen.« Es wäre ideal gewesen, das Stück ohne Zähne zu beginnen. So musste ich das spielen, aber natürlich macht das nicht so viel Vergnügen, wie tatsächlich die Zähne herauszunehmen und die Zuschauer damit zu erschrecken.

Mit Bruder Christian, China 1944

Die Reise auf dem Truppentransporter ging durchs Südchinesische Meer, an Hongkong vorbei, an Taiwan, dann in die Malaysische See, in den Indischen Ozean, zum Roten Meer, zum Suezkanal, Mittelmeer, Atlantik, Ärmelkanal, dann Bremerhaven. Die schrecklichen Sorgen meiner Eltern, die außer zwei Schrankkoffern nichts mehr hatten, haben wir Kinder nicht wahrgenommen. Wir empfanden es als großes Abenteuer, auf einem Kriegsschiff zu sein, durch die Meere zu fahren, wir waren wie Joseph Conrad. Der ist heute noch mein Lieblingsautor. Wir legten in Hongkong an für Wasser und Medikamente, dann in Singapur, den Andamanen. Im Roten Meer, als wir morgens aufwachten, war die Wüste vor uns, Kamele, Palmen, Oasen. Wir mussten in Suez warten, durften aber nicht an Land und auf den Basar, doch es kamen kleine Boote zum Schiff, von denen die Araber ihre Waren an langen Stangen zu uns hinaufreichten, aber wir hatten kein Geld und konnten ihnen nichts abkaufen. Plötzlich wurde auf dem Truppentransporter Alarm ausgelöst. Die Sirenen heulten. Meinem Vater schrien sie zu: »Das Schiff ist von einem Torpedo getroffen worden, wir müssen alle in die Rettungsboote.« »Wo ist meine Mutter, mein Bruder?« »Ich weiß es nicht, wir müssen zu den Männern auf die linke Seite, die Frauen müssen auf die rechte Seite.« Schwimmwesten an, Geschrei der Soldaten, der Passagiere, Gejaule der Alarmsirenen. »Bleiben Sie ruhig!« »Beeilen Sie sich!« »Das Schiff ist getroffen!« Ich war in entsetzter Panik, ich saß ohne meinen Vater im Rettungsboot, unten auf dem Wasser, wir waren nur Kinder. Mit einem Mal die Durchsage: »Das war eine Übung. Danke.«

Meine Lieblingsfilme am nächtlichen Tropenhimmel waren naturgemäß Heldenfilme. Ich habe wohl auch viele Western gesehen, Liebesfilme, das interessierte mich nicht. Nur wenn eine einzelne Person in eine gefährliche Situation kam und sich dann daraus retten konnte, war der Film für mich faszinierend, und ich war furchtbar betroffen, wenn mein Held es nicht geschafft hat. Mich hat immer das Schicksal eines Individuums beschäftigt. Auch später am Theater. Die Erhaltung der Individualität: Ein Mensch kommt in eine Situation, die er nie zuvor erlebt hat, er muss sich neu bestimmen, er muss sich prüfen, einige versagen, andere wachsen über sich hinaus. Mir haben immer die Menschen gefallen, die sich gewehrt haben und dadurch über sich hinaus wuchsen. Zu Beginn waren dies Kinder, die allein waren und sich durchschlagen mussten. Später, in den Ruinen von Hamburg, waren es Halbstarke, sogenannte »Kraden«, die sich durchschlagen mussten. Frauen fand ich nicht sonderlich interessant, ich war nicht verliebt in Greta Garbo oder Marlene Dietrich. Ich konnte mich mit all den großen Helden identifizieren, mit John Wayne, James Stewart, Gregory Peck, William Holden. Mein Vater erinnerte mich an William Holden, er sah sehr gut aus, hatte schwarze Haare, eine römische Nase und war sehr groß, zumindest aus meiner damaligen Perspektive. Mein Vater war für mich immer ein absolut untadeliger Mensch, ich fand über lange Zeit keine Fehler an ihm. Erst später erkannte ich, dass er getrieben war von der Angst zu versagen. Das hatte auch mit seiner Kindheit zu tun, er kam aus sehr armen Verhältnissen, es ist ihm gelungen, sich – in China und später in Deutschland – so emporzuarbeiten, dass er ein gut situiertes Leben führen durfte. Er war stolz darauf, aber immer voller Angst, diesen Status wieder zu verlieren. In meiner Kindheit war er der absolute King.

Für meine Eltern war die Repatriierung aus China entsetzlich, sie mussten meinen Großvater in russischer Gefangenschaft zurücklassen und meine Großmutter in einem Internierungslager in der Nähe von Shanghai. Für mich hingegen gab es nur noch die monatelange Reise und die Filme am Himmel bis weit nach Mitternacht. In meiner Erinnerung waren das herrliche Filme, die eine Begeisterung bewirkten für die Geschichten von Menschen, die um ihre Freiheit kämpfen, die sich befreien, überleben, dem Tod entkommen müssen. Solche Überlebenskünstler faszinieren mich noch heute am meisten. Der Überlebenswille. Ich liebe und verehre Nelson Mandela. Clint Eastwood hat ihn in seinem Film Invictus geschildert als einen Menschen, von dem man erwarten musste, dass er nach der Verurteilung sagt, so, mein Leben ist eigentlich beendet, ich werde lebenslang unter demütigenden Umständen mit der Gefangenennummer 46664 auf Robben Island sein. Er interessierte sich aber dafür, wie die Weißen leben, wie sie denken, was sie lesen, er las ihre Literatur, er lernte lebenslang. Das bewundere ich außerordentlich.

Mandela zitiert das Gedicht Invictus:

»I thank whatever Gods may be For my unconquerable soul. (…)

I am the master of my fate:

I am the captain of my soul.«

Er war immer geistig tätig, wie mein Großvater in seiner Studierstube. Der Überlebenswille und die Neugierde und die Lebensfreude sind für mich die wichtigsten und gewaltigsten Fähigkeiten des Menschen.

II.Das Kino am Himmel im Südchinesischen Meer

Der amerikanische Truppentransporter kam in Bremerhaven an, und vom dortigen Internierungslager wurden wir nach Hamburg gebracht, wo wir unsere erste Unterkunft in Deutschland fanden. Hamburg war eine Trümmerlandschaft. Wir wohnten in der Sierichstraße, auch dort war jedes zweite Haus zerstört. In dem Haus Nummer 20, in dem wir wohnten, mussten auf einer Etage vier Familien zusammenrücken und sich eine Küche teilen, für meine Eltern und für uns Kinder gab es nur ein Zimmer. Ich sah in den zerstörten Häusern, wie die Menschen gewohnt hatten, an der Wand stand noch eine Badewanne, da ein Bett, hier Stühle, inzwischen morsch vom Regen, und ich malte mir aus, wie diese Menschen ausgesehen und was sie erlebt hatten im Hamburger Feuersturm. Mit meinem kleinen Bruder zusammen kletterte ich in die Keller, wir bildeten uns ein, wir könnten in den Trümmern noch Schätze finden oder Spielsachen, die den getöteten Kindern gehört hatten, oder Fotos, die von den verschwundenen Bewohnern erzählten. Manchmal waren die Keller fast unversehrt und wir fanden Dinge, die für uns exotisch waren, Gläser mit Marmelade, Töpfe mit Essiggurken, alte Messingstücke, die wir in Eisenwarenhandlungen verkaufen konnten.

Die Ruinen waren Abenteuerlandschaften für uns, in den Ruinen konnte ich die Heldengeschichten aus den Hollywoodfilmen nachspielen. Aber ich musste erfahren, dass ich weit entfernt war von den siegreichen Taten meiner großen Helden. In diesen Ruinen lebten die Kraden, wie sie sich selbst nannten. Heute weiß ich, es waren Jugendbanden. Es gab damals viele Kinder, die keine Eltern mehr hatten und in den Trümmern schliefen. Eines Tages wurden wir beim Spielen von den Kraden überfallen. Mein Vater hatte uns einen Fußball aus Leder geschenkt, und sie forderten, wir sollten ihnen den Fußball herausgeben. Als ich mich weigerte, fesselten sie uns beide an einen Baum. Rings um uns waren Trümmer, kein Mensch kam zu dieser Stunde in diese Gegend. Vor unseren Augen zerschnitten die Kraden den Ball mit ihren Klappmessern und drohten, uns ebenso zu zerschneiden, wenn wir sie verrieten. Es dauerte bis zum Abend, bis es mir gelang, meine Fesseln zu lösen und auch meinen Bruder zu befreien.

Nach diesem Erlebnis spielten wir in den Ruinen keine Geschichten mehr mit positiven Helden wie in den Hollywoodfilmen. Wir begeisterten uns nun für die negativen Helden, für die Geschichten des Piraten Klaus Störtebeker oder von Robin Hood. Am eindrucksvollsten war für uns die Wette von Störtebeker, als er gefangen und verurteilt worden war: Er würde nach seiner Enthauptung an den Reihen seiner Kumpane entlanglaufen, und alle, an denen er ohne Kopf vorbeigehen könnte, bekämen dadurch ihre Freiheit geschenkt, so erzählt die Legende. Elf seien es gewesen, an denen der Geköpfte vorbeilief. Aber der Hamburger Bürgermeister hielt sich nicht an sein Versprechen. In meinen Augen war Störtebeker wie Robin Hood, er gehörte zu jenen Helden, die alle Grenzen überschreiten, dadurch über sich hinauswachsen, über sich und über die Wirklichkeit.

Tatsächlich aber widersprach unsere harte Wirklichkeit in Hamburg der gespielten Wirklichkeit. Es passierten viele Unfälle, bei denen Kinder getötet wurden, oft explodierten sogenannte Blindgänger oder die Ruinen, in denen die Kraden schliefen, stürzten ein. Auch mein Bruder und ich erlebten einen entsetzlichen Unglücksfall. Wir gingen mit einem unserer neuen Freunde aus der Sierichstraße zur dortigen Brücke und von da zur Alster. An den abschüssigen Hängen der Alster wollten wir Kastanien suchen. Weil wir alle drei nicht schwimmen konnten, war es uns streng verboten, so nahe ans Wasser zu gehen, aber genau dort gab es die besonderen dunkelfarbigen und großen Kastanien. Plötzlich rutschte unser Freund ab, fiel ins Wasser und war in Sekunden verschwunden. Wir riefen, aber niemand hörte uns, wir versteckten uns voller Angst. Erst am Abend gingen wir zurück zur Sierichstraße. Die Mutter des Jungen kam uns entgegen. »Wo steckt ihr denn bloß, und wo ist denn mein Junge?«, fragte sie. »Er ist ins Wasser gefallen, wir konnten ihm nicht helfen, wir wissen nicht, ob er weiter vorne ans Ufer gelangt ist.« Die Mutter rief die Feuerwehr, kurze Zeit später wurde er gefunden, er war ertrunken. Ich werde nie das Bild vergessen, wie er im Wasser der Alster verschwand. Und oft habe ich mich nachts selbst angeklagt, warum ich ihn nicht gerettet habe, indem ich jemanden zu Hilfe holte. Ich träumte, ich wäre in alle drei chinesischen Affen zusammen verwandelt worden, ich sagte nichts, ich hörte nichts, ich sah nichts mehr.

Aus diesen Erlebnissen entstanden viele gezeichnete Filmgeschichten von mir über Kinder, deren Eltern getötet wurden und die sich allein durch die Welt quälen mussten. Ich hatte inzwischen begonnen, meine eigenen Filme zu drehen, da ich die Filme am Himmel nicht mehr hatte. Ich zeichnete meine Filme Bild für Bild auf eine etwa zwei bis drei Meter lange und fünf Zentimeter breite Papierrolle, und diese Papierrolle zog ich dann, von hinten gut beleuchtet, von links nach rechts durch eine quadratische Öffnung in einem Karton. Vor Publikum, bestehend aus meinem Bruder, fand dann der vollkommene Kinoabend statt, beginnend mit einer gezeichneten Wochenschau, danach folgte die Vorschau auf den kommenden Film, dann gab es eine kleine Pause und geröstete Haferflocken, und dann führte ich meinen neuesten Film vor. Ich sprach alle Rollen und imitierte auch alle Geräusche, die in dem Film nötig waren, den Wind, das Gewitter, die Schüsse, die Motoren. Auch die Filmmusik machte ich selbst, ich sang und imitierte die Instrumente und machte mit meiner Stimme die passende spannende oder traurige Melodie. Da ich Frauen nicht gut zeichnen konnte, gab es in meinen Filmen keine weiblichen Rollen.

Das Kino am Himmel hat seine unauslöschliche Wirkung gehabt – selbst gezeichnete Filmstreifen

Bei den Filmvorführungen war es mir ganz wichtig, meinen Bruder zum Weinen zu bringen. So gab es in fast allen meinen Zeichenfilmen kein Happy End, weil ich glaubte, der Film würde sonst viel zu schnell vergessen. Mit einem tragischen Ende, so meinte ich, würde mein Bruder noch Stunden später an den Film denken. Meine Protagonisten waren Kinder in unserem Alter, zwischen zehn und zwölf. Eine Geschichte handelte zum Beispiel von einem kleinen Jungen, der im Zirkus lebte und keine Eltern mehr hatte. Er arbeitete im Zirkus, um nicht zu verhungern, aber allmählich durfte er auch auftreten und schloss Freundschaft mit einem kleinen Elefanten. Die beiden verstanden sich wunderbar, der kleine Junge durfte oben auf dem Elefanten in die Zirkusarena einreiten und beide führten artistische Kunststücke vor. Eines Tages musste der Zirkus das Zelt abbrechen, alles wurde in Zugwaggons verpackt, auch die Tiere. Der Junge saß in der Nähe seines Elefanten. Plötzlich gab es einen entsetzlichen Unfall, der Zug entgleiste und der Junge wurde schwer verletzt, er lag unter dem umgestürzten Waggon. Der Elefant konnte ihm nicht helfen, denn der Waggon war zu schwer für ihn. Aber der Junge gab nicht auf, er sprach mit dem Elefanten und redete ihm zu, so lange, bis seine Befreiung gelang. Konnte ich also ein Happy End nicht vermeiden, wie in dieser Geschichte, dann sollte mein Zuschauer unbedingt während der Filmvorführung mehrmals in Tränen aufgelöst sein.

Und dann kündigte mein Vater uns einen richtigen Theaterbesuch an, wir sollten im Hamburger Thalia Theater das Märchen vom Gestiefelten Kater sehen. Ich zitterte tagelang vor Aufregung. War ich doch noch nie im Theater gewesen. Ob das Theater aufregender und tränenreicher sein konnte als meine Filme? Ich habe gegen das Hamburger Thalia Theater gesiegt, mein Bruder fand den Gestiefelten Kater »stinklangweilig«, ich natürlich auch. Diese langen umständlichen Umbauten, dieses gestelzte Sprechen, und die misslungenen Miau-Miau-Rufe. Und nichts kam unserer Fantasie auch nur im Geringsten nahe, nicht die Kostüme und nicht die Dekorationen. Besonders verärgert waren wir über den Kater-Darsteller, dem nichts weiter einfiel zu seiner Katerfigur als ein paar Sprünge, die aber ganz unbeholfen wirkten. Sehr gelacht haben wir, als ihm vor lauter Krampf seine angeklebte Katzenschnauze mit den Schnurrbarthaaren im Gesicht nach oben auf die Stirn verrutschte. Das Theater war, nach dieser ersten Begegnung, für mich einfach erledigt.

In Hamburg kam ich endlich auch zur Schule, in Shanghai war das nicht mehr möglich gewesen. Ich war kein guter Schüler, ich hatte Angst vor den anderen Kindern und vor den Lehrern. Ich war sehr schüchtern und sprach immer viel zu leise, dafür wurde ich von den Lehrern geschimpft und von den größeren Schülern gehänselt. Als ich einmal von meinem Vater die allseits begehrten Bürobleistifte bekam, mit einem Radiergummi am oberen Ende, habe ich diese an die vor mir sitzenden Schüler verteilt, sie sollten sich dafür besonders hoch aufrichten, damit ich nicht gesehen werden konnte von den Lehrern. Aber die Lehrer haben mich durchschaut und mich erst recht aufgerufen. Das Wort »Voss!« klang wie ein Peitschenknall. Dann bekam mein Vater eine Anstellung in Köln, und dort kam ich ins Gymnasium. Auch da waren die Lehrer grauenerregend. Die Schulzeit war überhaupt die schlimmste Zeit meines Lebens.

Die Lehrer waren alle im Krieg gewesen und hatten ihn überhaupt noch nicht verarbeitet. Sie tobten sich an uns Kindern aus. In ihrem Vokabular waren Worte wie »Hinrichtung« oder »Elektrischer Stuhl« oder »Du wirst an die Wand gestellt, wenn du nicht parierst«. Ein Lehrer sortierte die Klassenarbeiten nach Rubriken wie Gefallene, Schwerstverwundete, Leichtverwundete. Dann kam er mit den so klassifizierten Heften in das Klassenzimmer. »Hier, dieser Haufen, das sind die Gefallenen, in der Mitte sind die Verwundeten, dieser kleine Haufen hier, das sind die Leichtverletzten, und mit welchem Stapel soll ich beginnen?« Ich dachte bebend, ich bin sicher wieder in dem Haufen der Gefallenen. Das Häuflein der Leichtverwundeten war ziemlich klein, der Haufen der Schwerverletzten war der größte. Heute klingt das komisch, damals war das absolut existenziell. Wann ist diese furchtbare Zeit zu Ende, habe ich mich immer gefragt. Ich möchte nie mehr in eine Schule gehen müssen. Und überall dort, wo in meinem Beruf schulische Situationen entstanden, wo ein Regisseur wie ein Lehrer Druck ausübte, mich demütigend behandelte und Angst einflößte, ging ich weg. Diesen Albtraum wollte ich nicht mehr erleben. Ich bin in meinem Beruf immer wieder und vor allem in den ersten Jahren auf Lehrer-Regisseure gestoßen, auch wenn sie noch jung waren, befahlen sie: »Das machst du so und jenes so, und das sprichst du hier, und jenes da, und nicht anders.«

In den Schulen in Heidenheim an der Brenz und in Friedrichshafen am Bodensee versuchte ich, meine Schüchternheit und meine Ängste zu verbergen und machte mich zum Entertainer. Ich erfand Geschichten, ähnlich wie für meine gezeichneten Filme. Aber mein Publikum sollte nicht mehr zu Tränen gerührt sein, jetzt wollte ich Lacher hören. Ich erfand kurze Spielszenen, natürlich gespeist von Filmen, die ich gesehen hatte, von Charlie Chaplin oder von Stan Laurel und Oliver Hardy, und von Jerry Lewis. In der Malerei können Karikaturen mit kurzen schnellen Pinselstrichen dargestellt werden, ähnlich verwandelte ich mich sehr schnell in verschiedene Figuren in unterschiedlichen Situationen. Ich imitierte und karikierte Lehrer und Mitschüler, Freunde und Feinde. Höhepunkt meiner Entertainerkarriere waren die Einladungen zu Partys, da ich gut ankam und viele Lacher hatte, kamen immer mehr Einladungen, schließlich kam die Aufnahme in das Kirchenkabarett in Wasserburg am Bodensee.

Bevor ich auf die Idee kam, mich als Entertainer zu erfinden, flüchtete ich ins Kino, ich versuchte, mindestens ein Mal in der Woche einen Film zu sehen, das war Fastenkost im Vergleich zu den drei oder vier allnächtlichen Filmen am Himmel über dem amerikanischen Schiff. Kam ich aus dem Kino, lebte ich weiter in dem Film und ging als der Held, den ich eben bewundert hatte, durch die nachmittäglichen Straßen. Etwa so wie Woody Allen das geschildert hat in dem Film Mach’s noch einmal, Sam. In meiner Vorstellung war ich wie Gregory Peck oder John Wayne oder William Holden, sprach wie sie und bewegte mich wie sie. Die Stunden unmittelbar nach einem Film waren die schönsten, ich lebte in einer anderen Welt. Kam ich nach Hause, ertappte ich im Spiegel ein dünnes Männchen. Wenn Kinder einen Wolf oder eine Hexe spielen, dann glauben sie, dass sie jetzt in diesem Moment der Wolf oder die Hexe sind, gleichzeitig wissen sie aber, dass sie spielen. Manchmal kann es natürlich passieren, dass sie sich in ihrem Spiel vergessen. Sich zu identifizieren und zugleich zu behaupten, etwas Fremdes zu sein, das ist einer der vielen Widersprüche, die den Beruf des Schauspielers kennzeichnen. Ich will wahr sein, gleichzeitig versuche ich, meine Zuschauer so gut zu täuschen, dass sie mir glauben, mir geschähe die Situation, die ich spiele, wirklich. Und auch heute passiert es manchmal, dass ich mich im Spiel wie ein Kind vergesse. Vergleichbar mit einem Jazzmusiker, der spielend und improvisierend in der Musik fantasiert, gibt es für mich im Spiel kein gut oder schlecht. Als Kind wollte ich nicht mein Spiegelbild sehen, und später nicht die Aufzeichnung einer Aufführung, um mir die Enttäuschung zu ersparen, etwas zu sehen, das ich mir ganz anders vorgestellt hatte. Erst wenn ich nach großem zeitlichem Abstand eine Aufzeichnung oder einen Film sehe, kann ich mich wie einen Fremden beurteilen. Wenn ich mich selbst beim Spielen zensorisch beobachte, gerate ich aus dem Gleichgewicht. Im wahren Sinne des Wortes stolpere ich über die eigenen Füße, oder mein Körper wird schwer, ich verspüre ein unangenehmes Gefühl der Anstrengung. Ich verliere dann auch meine Spiellust. In dem Moment, in dem ich mich ganz aus der Fantasie behaupten darf, wächst die Spielfreude immer mehr und es entsteht eine spielerische Deckungsgleichheit, insofern sind Schauspieler wie Kinder, wir spielen Theater, indem wir unsere »Kindheit heimlich in die Tasche gesteckt« haben und uns »damit auf und davon gemacht haben, um bis an unser Lebensende weiterzuspielen«, sagte Max Reinhardt in seiner berühmten Rede über den Schauspieler.

Erster Schultag, Hamburg 1948

III.Ins Theater am Bodensee

In Tübingen lehrten Anfang der Sechzigerjahre die herrlichsten Geistesköpfe, Wolfgang Schadewaldt, Theodor Eschenburg, Hans Küng, Ernst Bloch, Walter Jens, Walter Schulz, und ich war immatrikuliert für Germanistik, Anglistik, Romanistik, Publizistik, Philosophie, immer in der Erkenntnis, dass ich ungeeignet bin für wissenschaftliches Arbeiten. Abends trat ich als Entertainer auf oder spielte in einer Theatergruppe.

»Ich möchte Schauspieler werden«, sagte ich eines Tages in den Semesterferien zu meinem Vater beim Mittagessen.

»Unsinn, in unserer Familie hat es nie Schauspieler gegeben.«

»Lass es mich doch versuchen.«

»Nein. Als Schauspieler verdient man nichts, außer man ist Gustaf Gründgens. Aber du bist nicht Gustaf Gründgens.« Mein Vater verließ erregt das Zimmer.

»Bitte entschuldige dich«, sagte meine Mutter, »geh zu ihm, sag ihm, du wirst es dir überlegen.«

Mein Vater weinte, als ich zu ihm kam. »Ich habe es mir überlegt, ich will lieber Zahnarzt werden, du sagst ja, dass die so gut verdienen.« Ich umarmte ihn, und er hoffte, aus seinem Sohn würde vielleicht doch noch ein guter Kaufmann werden.

Heimlich erkundigte ich mich, wie man Schauspieler wird und wie man an ein richtiges Theater engagiert werden könnte.

»Sie müssen eine Eignungsprüfung ablegen. Sie müssen drei Monologe vorbereiten. Versuchen Sie es mit dem Ferdinand aus Kabale und Liebe, nehmen Sie auch den Prinz von Homburg und den Urfaust.«

Jetzt suchte ich Szenen aus Stücken aus, nicht weil sie mir gut gefielen, sondern weil sie dem Rollenfach »Jugendlicher Held und Liebhaber« entsprachen. Ich kaufte Schallplatten, um zu hören, wie ernsthafte Schauspieler Monologe sprechen, ich imitierte Horst Caspar, Will Quadflieg, Gustaf Gründgens. Ich fuhr nach Stuttgart und sprach den Eignungsprüfern vor, unter anderen Ludwig Anschütz, dem Père Noble am Staatstheater, wie man ihn im Theaterjargon nannte.

»Du bist blass, Luise …«, »Oh, lass mich deine Knie umfassen, Mutter! …«, »Habe nun ach …«. Ich habe meine drei Monologe vorgesprochen, und die Eignungsprüfer sahen mich besorgt an.

»Sind Sie Deutscher? Stammen Sie aus Ostpreußen?«

»Ich bin in Shanghai geboren, aber Deutscher.«

»Ah, tja«, sie schauten noch bedenklicher. »Sie sprechen ein so stark rollendes R, woher haben Sie das, doch nicht aus China, die können doch gar kein R sprechen, die machen doch aus jedem R ein L?«

»Das habe ich mir abgehört, dieses rollende R, von den Schauspielern auf meinen Schallplatten.«

»Das lassen Sie weg, um Himmels willen, Sie haben zwar eine Eignung, aber suchen Sie sich eine Schauspielschule.«

»Meinen Sie, dass meine Begabung ausreicht, über das Mittelmaß hinauszukommen?« Pause.

»Das ist im Moment schwer zu sagen. Das rollende R irritiert. Aber versuchen Sie es trotzdem.«

Tatsächlich gab es nur in München für mich die Möglichkeit, Schauspielunterricht zu nehmen. »Geh zu meinem alten Schulfreund Gerd Brüdern«, sagte der jüngere Bruder meiner Großmutter. »Er ist Schauspieler geworden, weil er am lautesten von uns allen sprechen und so laut schreien konnte, besonders wenn er besoffen war, dass die Menschen die Fenster aufrissen, das ist das Wichtigste für einen Schauspieler. Er hat leider im Krieg ein Bein verloren und ist jetzt Schauspiellehrer an der Falckenberg-Schule, er galt in Bochum als legitimer Nachfolger von Horst Caspar, grüß ihn von mir.« Ich grüßte Gerd Brüdern von meinem Onkel.

»Schulfreunde? Ich kann mich nicht erinnern. Warum willst du Schauspieler werden? Das wollen ja viele, gibt es Schauspieler in deiner Familie?«

»Nein, und ich habe kein Geld, um die Schauspielschule zu bezahlen. Ich komme heimlich hierher.«

»Dann gehst du jetzt zu einer Privatlehrerin, geh zu Ellen Mahlke, vom Schiller Theater in Berlin, eine Schauspielerin aus dem Ensemble von Jürgen Fehling, die kann dir sagen, ob es sich lohnt.«

Ich rief bei Frau Ellen Mahlke an, sie bestellte mich an einem Sonntag um 12 Uhr in die Tengstraße in der Nähe des Nymphenburger Parks. Ich fuhr mit der Straßenbahn dorthin, es waren kaum Leute im Waggon, ein blonder junger Mann im weißen Hemd fiel mir auf. Er stieg an derselben Station aus wie ich. Weil ich mich nicht auskannte, sprach ich ihn an.

»Wissen Sie, wie man zur Tengstraße kommt?«

»Da muss ich auch hin. Hundert Meter runter und dann rechts abbiegen.«

»Das ist ja lustig, dann können wir ja zusammen gehen.« Wir haben uns ausgefragt auf dem Weg. »Was machen Sie da in der Tengstraße?«

»Ich muss vorsprechen.«

»Ach«, sagte ich, »muss ich auch. Bei einer Frau Ellen Mahlke.«

»Muss ich auch. Dann gehen wir eben zusammen dahin. Lause, Hermann.«

»Voss, Peter.«

»Ah, der Millionendieb.«

»Den Witz habe ich auch schon tausend Mal gehört.«

Wir läuteten, liefen die Treppen hoch, sie wohnte im fünften Stock. Es öffnete eine kleine Frau, die ein wenig humpelte.

»Kommt mal rein. Seid ihr Brüder? Ihr seht aus wie Brüder.«

»Er ist blond und ich bin blond, aber sonst verbindet uns nichts.«

»Na ja, ihr seid auf jeden Fall zwei komische Vögel. Kommt mal ins Wohnzimmer rein. Was wollt ihr denn machen?«

»Ich würde gerne aus dem Prinz von Homburg vorsprechen.«

»Dann mach mal.«

»Ich bräuchte einen kleinen Anlauf für die Szene mit der Mutter«, sagte ich.

»Warum willst du denn einen Anlauf nehmen?«

»Der Prinz kommt sehr erregt herein, er wirft sich zu Boden, umfasst – pantomimisch – die Knie seiner Mutter …«

»Also wenn du das brauchst, dann mach es.«

Ich öffnete die Wohnzimmertüre, rannte von der Eingangstüre durch den Flur zurück ins Wohnzimmer bis zu einem kleinen Teppich, der rutschte unter mir weg und ich lag auf dem Boden.

»War’s das?«, fragte Frau Mahlke.

»Nein, das war es nicht. Es ist leider misslungen.«

»Wenn es misslungen ist, dann machst du es jetzt ohne Anlauf.« Nach mir kam Lause, er spielte den Bleichenwang und den Malvolio, es war sehr gut, fand ich, und ich habe sehr über ihn gelacht. »Also«, sagte Ellen Mahlke, »ihr seid zwei richtige Komiker. Ich hätte Lust, mit euch zu arbeiten. Der Name wird geändert. Wie heißt du noch?«

»Peter Voss, aber auch Gert, nach meinem gefallenen Onkel.«

»Bis morgen, Gert Voss, und damit bist du den Millionendieb los.«

Wir hatten einmal in der Woche Schauspielunterricht, und weil wir durch Zufall Tür an Tür in der Amalienstraße wohnten, gingen wir fast jeden Abend zusammen ins Theater, in Aufführungen im Residenztheater oder in den Kammerspielen. Schauspieler wie Martin Benrath, Robert Graf, Peter Lühr, Therese Giehse wurden unsere Vorbilder. Und die Regisseure Fritz Kortner und Rudolf Noelte.

Von Noelte hatten wir eben den herrlichen Kirschgarten gesehen, als Frau Mahlke sagte: »Ihr werdet heute vorsprechen, ich werde euch jemandem vorstellen, der bei meinem Abschied vom Schiller Theater zu mir gesagt hat, ›wenn du Unterricht gibst und jemanden siehst, der interessant ist, sag es mir, ich schau mir den dann mal an‹.« Und Rudolf Noelte schaute sich uns an, Lause und mich. »Nicht schlecht, was machen Sie denn noch hier im Wohnzimmer?«, sagte er. »Ellen, die beiden müssen jetzt auf die Bühne, die sind wie zwei Fische, die immer nur im Aquarium herumschwimmen, sie sind jetzt groß genug und können im Meer herumschwimmen.« Wir hofften, er würde nun auch gleich sagen, »ich mache demnächst folgende Inszenierung und der eine von euch spielt dies und der andere jenes«. Ellen Mahlke meinte: »Es ist schon mal toll, dass er euch gut findet, irgendwas wird passieren, ihr werdet sehen.«

Zwei Tage später wurden wir morgens in der Amalienstraße angerufen: »Kommen Sie doch bitte sofort zum Bayerischen Rundfunk zu Herrn Noelte.« Die Straßenbahn fuhr uns viel zu langsam, aber ein Taxi konnten wir uns nicht leisten. Rein zum Bayerischen Rundfunk, der Produktionsleiter Eichleitner empfängt uns, wir kommen in den Aufnahmeraum. »Seien Sie bitte absolut still, es läuft noch die Aufnahme mit den Schauspielern.« Und da standen sie, Therese Giehse, Robert Graf, Gertrud Kückelmann, Peter Lühr. Schließlich wurden wir und noch zwei andere Schauspielschüler eingerufen. Noelte begrüßte uns.

»Schön, dass ihr da seid. Ich habe einige Aufgaben für euch. Das erste ist eine ganz simple Geschichte, ihr müsst dort hinten auf dem Kies gehen, damit es knirscht.« Wir haben das gemacht, dann sagte er, »du musst diese Flasche Bier öffnen und das Bier eingießen«, und noch mehr Geräuschaufgaben folgten. Innerlich