9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

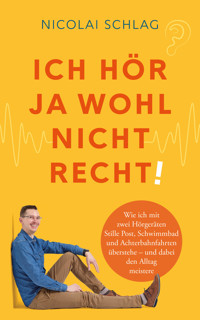

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie es ist, die Welt nicht nur mit den Augen, sondern auch durch zwei kleine technische Helfer im Ohr wahrzunehmen? In »Ich hör ja wohl nicht recht!« nimmt Nicolai Schlag Sie mit auf eine humorvolle, bewegende und ehrliche Reise durch sein Leben mit Hörgeräten. Von der verspäteten Diagnose seiner Schwerhörigkeit über den turbulenten Alltag als Kind, Jugendlicher und Erwachsener bis hin zu den ganz alltäglichen (und manchmal absurden) Herausforderungen – Nicolai Schlag erzählt authentisch und mit viel Selbstironie, wie es ist, das Leben mit zwei Hörgeräten zu bestreiten. Ob peinliche Momente, kleine Siege oder große Entscheidungen, dieses Buch zeigt, dass Hörgeräte nicht nur das Hören, sondern das ganze Leben verändern können. Dieses Buch richtet sich an alle, die selbst Hörgeräte tragen, jemanden kennen, der betroffen ist, oder einfach einen tiefen Einblick in eine besondere Lebenswelt erhalten möchten. Mit einem Augenzwinkern und viel Charme gewährt Nicolai Schlag einen ganz persönlichen Blick hinter die Kulissen des Hörgerätelebens – von leisen Momenten bis hin zu lauten Erfolgen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

DAS BUCH

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie es ist, die Welt nicht nur mit den Augen, sondern auch durch zwei kleine technische Helfer im Ohr wahrzunehmen? In »Ich hör ja wohl nicht recht!« nimmt Nicolai Schlag Sie mit auf eine humorvolle, bewegende und ehrliche Reise durch sein Leben mit Hörgeräten.

Von der verspäteten Diagnose seiner Schwerhörigkeit über den turbulenten Alltag als Kind, Jugendlicher und Erwachsener bis hin zu den ganz alltäglichen (und manchmal absurden) Herausforderungen – Nicolai Schlag erzählt authentisch und mit viel Selbstironie, wie es ist, das Leben mit zwei Hörgeräten zu bestreiten. Ob peinliche Momente, kleine Siege oder große Entscheidungen, dieses Buch zeigt, dass Hörgeräte nicht nur das Hören, sondern das ganze Leben verändern können.

Dieses Buch richtet sich an alle, die selbst Hörgeräte tragen, jemanden kennen, der betroffen ist, oder einfach einen tiefen Einblick in eine besondere Lebenswelt erhalten möchten. Mit einem Augenzwinkern und viel Charme gewährt Nicolai Schlag einen ganz persönlichen Blick hinter die Kulissen des Hörgerätelebens – von leisen Momenten bis hin zu lauten Erfolgen.

DER AUTOR

Nicolai Schlag lebt mit seiner Familie in Rheinland-Pfalz. Nach dem Abitur studierte er Volkswirtschaftslehre an der Universität Trier und arbeitete danach zunächst im Bankenwesen. Seit 2015 ist er als Beamter in der Verwaltung der Bundeswehr tätig und seit Ende 2017 im Bundesministerium der Verteidigung eingesetzt.

Seit seiner Geburt hat er eine hochgradige bis an Taubheit grenzende Innenohrschwerhörigkeit, die durch Hörgeräte jedoch weitestgehend ausgeglichen werden kann. Ohne Hörgeräte taugen seine abstehenden Ohren bestenfalls als Angriffsfläche für Karikaturisten.

NICOLAI SCHLAG

ICH HÖR JA WOHL NICHT RECHT!

WIE ICH MIT ZWEI HÖRGERÄTEN STILLE POST, SCHWIMMBAD UND ACHTERBAHNFAHRTEN ÜBERSTEHE – UND DABEI DEN ALLTAG MEISTERE

IMPRESSUM

Originalausgabe

© 2025 Nicolai Schlag

Alle Rechte vorbehalten.

Nicolai Schlag

c/o Autorenglück #17872

Albert-Einstein-Straße 47

02977 Hoyerswerda

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Coverdesign und digitaler Buchsatz:

Sarah Schemske (www.buecherschmiede.net)

Foto: Olaf Nitz – Fotografie

Lektorat und Korrektorat: Sarah Schemske (www.buecherschmiede.net)

Print-ISBN: 978-3-79630-743-6

Für meine Familie

HINWEIS ZUM GENDERN

Inklusion bedeutet für mich, alle Menschen einzubeziehen und sie an dem, was unsere Gesellschaft hervorbringt, teilhaben zu lassen. Das gilt auch für die Worte, die wir wählen und aus denen wir unsere Sprache formen.

»Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenze meiner Welt.« Der Philosoph Ludwig Wittgenstein, er lebte von 1889 bis 1951, bezog sich mit dieser Formulierung nicht aufs Gendern. Ich nehme es mir dennoch rotzfrech heraus, das Zitat in diesem Zusammenhang anzuführen. Sprache beeinflusst unser Denken, und aus unserem Denken erwächst unser Handeln. Eine Sprache, die bewusst Menschen ausgrenzt, verengt die eigene Welt. Sie kann nicht dazu führen, dass unsere Gesellschaft zusammenwächst und sich alle dazugehörig fühlen. Deshalb ist dieses Buch durchgängig gegendert. Ausnahmen betreffen lediglich die Textteile, die sich auf Personen beziehen, deren soziales Geschlecht ich kenne.

EINLEITUNG

Dies ist ein ehrliches Buch. Was sollte es auch sonst sein? Ein Buch, das mich gezwungen hat, weit zurück in meine Vergangenheit und ziemlich tief in mich selbst hineinzuschauen. Dabei habe ich Dinge gesehen, die ich längst vergessen hatte, und Dinge erkannt, die ich nicht von mir wusste.

Ich habe seit meiner Geburt eine hochgradige an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit und es dauerte fast bis zu meinem vierten Lebensjahr, bis ich diagnostiziert wurde. Natürlich ging das nicht spurlos an mir vorbei. Ich geriet in zahlreiche unangenehme Situationen und erlebte mindestens ebenso viele peinliche Momente. Und ja, ich fühlte mich oft unwohl, war unsicher und hatte Angst vor der Welt, die da draußen lautstark auf sich aufmerksam machte.

Heute ist das nicht mehr so. Ich habe gelernt, mit meiner Hörschwäche umzugehen, habe gelernt, Situationen in meinem Sinne zu gestalten und den Herausforderungen des Lebens Lösungen entgegenzusetzen. Es war ein langer Weg. Meine Hörgeräte sind ein Teil dieser Lösungen.

Weit länger, als ich es zugeben möchte, habe ich darüber nachgedacht, wie Menschen aus meinem Umfeld auf meine Erfahrungen reagieren werden. Mit diesem Buch zeige ich mich angreifbar und verletzlich. Meine Kinder könnten es peinlich finden, dass ihr Vater seine Erlebnisse teilt. Meine Eltern könnten sich missverstanden fühlen und meine Kolleg*innen könnten mich für eine Lachnummer halten.

Vielleicht ist dieses Buch nun für mich der letzte große Befreiungsschlag, um jedes Restkrümelchen an Angst oder Unsicherheit abzuwerfen. Vielleicht habe ich dieses Buch in erster Linie für mich geschrieben.

Doch was bedeutet das für Sie? Vielleicht gehören Sie zu den gut drei Millionen Menschen in Deutschland, die ein Hörgerät tragen. Vielleicht gehören Sie zu der noch größeren Gruppe der Menschen, die eine Hörschwäche haben, sich aber davor scheuen, Akustiker*innen aufzusuchen. Vielleicht sind Sie mit einem Menschen, der eine Hörschwäche hat, befreundet. Vielleicht sind Sie auch einfach nur wissbegierig und haben sich dieses Buch deshalb gekauft. Ich weiß es nicht.

Doch ich hoffe, dass Ihnen meine Erfahrungen und Geschichten weiterhelfen. Wobei? Dabei, zu lernen, eigene Rückschlüsse zu bilden oder einfach dabei, besser zu verstehen. Denn darum geht es doch, oder?

MEIN OPA HAT AUCH EIN HÖRGERÄT

»Mein Opa hat auch ein Hörgerät!« Manchmal werde ich auf meine Hörgeräte angesprochen. Es passiert jedoch bei Weitem nicht so oft, wie man annehmen könnte. Viele trauen sich nicht. Vielleicht, weil sie befürchten, dass es für mich unangenehm sein könnte, über meine Hörgeräte zu sprechen. Vielleicht aber auch, weil es für sie selbst unangenehm ist und sie lieber so tun wollen, als gäbe es meine Hörschwäche und meine Hörgeräte gar nicht. Doch diejenigen, die mich ansprechen, stellen häufig mehr als nur eine einzige Frage. Wie lange ich schon Hörgeräte habe, wollen sie dann wissen, oder ob ich die Hörgeräte nachts zum Schlafen ausziehe. Viele erzählen mir dann von Freund*innen, Verwandten oder Bekannten, die ebenfalls Hörgeräte tragen. Vielleicht wollen sie mir zeigen, dass sie keine Berührungsängste mit Hörgerätträger*innen haben, dass sie tolerant sind oder dass sie die Befindlichkeiten von Menschen mit Hörgeräten gut kennen. Ich fasse solche Aussagen niemals negativ auf und habe auch kein Problem damit, wenn ich auf meine Hörgeräte angesprochen werde. Nur früher, als Kind, wenn andere Kinder mir sagten: »Mein Opa hat auch ein Hörgerät«, fand ich das doof. Schließlich war ich kein alter Opa und ich wollte auch nicht mit einem Opa verglichen werden. Ich bin schließlich auch nicht als Opa auf die Welt gekommen.

Auf die Welt gekommen bin ich als kleiner Junge mit einer hochgradigen Innenohrschwerhörigkeit. Das war vor 39 Jahren und seitdem ist viel passiert: Die Welt war erst still und dann plötzlich laut. Dann kam ich in die Schule, machte irgendwann Abitur, schloss ein Studium ab, fing an zu arbeiten, zog mit meiner Freundin in unsere erste gemeinsame Wohnung und heiratete sie, wechselte meine Arbeitsstelle, trat in den öffentlichen Dienst ein und bin nun Beamter im Verteidigungsministerium.

Ja, ich führe ein privilegiertes Leben. Etwas anderes zu behaupten wäre schlicht gelogen. Doch für den kleinen Jungen, der 1985 die Welt zum ersten Mal zwar sehen, aber kaum hören konnte, war das bei Weitem nicht selbstverständlich.

Bei so ziemlich allem, was ich erlebt habe und woran ich mich aktiv erinnern kann, waren meine Hörgeräte dabei. Sie saßen hinten auf meinem Ohr, als ich im Sandkasten Purzelbäume schlug, sie waren da, als ich meine erste schlechte Schulnote bekam, sie hopsten auf und ab, als ich zu den »Prinzen« wild durch mein Zimmer tanzte, und sie waren auch dabei, als ich zum ersten Mal meine Frau küsste.

Als ich vor einiger Zeit darüber nachdachte, was ich in meinem Leben bisher alles erlebt und mitgemacht habe, wurde mir klar, dass meine eigene Geschichte auch die Geschichte meiner Hörgeräte ist. Vielleicht, so dachte ich, ist es für manche interessant, diese Geschichte zu erfahren.

Ich habe nicht den Anspruch, einen objektiven Bericht oder gar eine wissenschaftliche Abhandlung über das Leben mit Hörgeräten zu schreiben. Stattdessen will ich von den Erfahrungen erzählen, die ich in den vergangenen fast vier Jahrzehnten gemacht habe. Manche Geschichten mögen zum Staunen, andere zum Schmunzeln einladen. Manche können traurig stimmen und andere wiederum Mut machen. Da es sich aber nur um meine eigenen Erfahrungen handelt und jeder Lebensweg einzigartig ist, kann sich jede und jeder ein eigenes Bild machen und sich aussuchen, welche Erfahrungen zu der eigenen Geschichte oder der von Freund*innen, Verwandten oder Bekannten, die ebenfalls Hörgeräte tragen, passen.

Was mich angeht, so leide ich an einer »hochgradigen bis an Taubheit grenzenden Schallempfindungsschwerhörigkeit beidseitig«. Wobei »leiden« nicht der richtige Begriff ist. Leiden verbinde ich in erster Linie damit, Schmerzen aushalten zu müssen. Ich habe keine Schmerzen. Hätte ich aber meine Hörgeräte nicht, die mein Hörvermögen annähernd auf eine Stufe mit einem Menschen mit zwei gesunden Ohren heben, würde ich den Begriff »leiden« vielleicht auch ohne Schmerzen treffend finden. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die gar nicht hören können und denen auch keine Hörgeräte weiterhelfen. Ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die weitaus gravierendere Einschränkungen haben als ich.

Bei körperlichen Einschränkungen wird häufig in den Kategorien »schlimm« und »schlimmer« gedacht. Vielleicht passiert uns allen das ganz automatisch. Eine hochgradige Hörschwäche ist für viele schlimm, eine Querschnittslähmung für viele schlimmer. Und ganz ehrlich: Ich bewerte das doch auch so. Wenn ich aber sage, dass ich es als »leiden« bezeichnen würde, wenn ich keine Hörgeräte hätte und dieses Leben ohne technische Hilfsmittel bestreiten müsste, dann sage ich das nicht, weil ich mich mit anderen Menschen, die andere Einschränkungen haben, vergleiche. Ich sage das nur, weil mein eigenes Empfinden über meine eigene körperliche Behinderung mich zu dieser Schlussfolgerung kommen lässt. Also: Ich habe eine hochgradige bis an Taubheit grenzende Schallempfindungsschwerhörigkeit in beiden Ohren und ich leide nicht. Mir geht es gut. Mir geht es gut, weil ich Hörgeräte trage.

Als Kind habe ich mir oft Hörgeräte gewünscht, die man im Ohr tragen kann. Ich fand es einfach elegant, wenn die Hörgeräte mit der Ohrmuschel abschließen, anstatt dass sie auf dem Ohr aufliegen und durch einen Schlauch mit dem Ohrpassstück verbunden sind.

Leider konnte ich diese Hörgeräte aus zwei Gründen nicht bekommen: Erstens wachsen die Ohren im Kindes- und Teenageralter ziemlich schnell und ich hätte oft neue sündhaft teure Hörgeräte gebraucht, und zweitens reichte die Leistung der sogenannten In-dem-Ohr-Geräte – meist mit IdO abgekürzt – schlicht nicht aus, um meine Schwerhörigkeit vernünftig auszugleichen. Im Laufe der Jahre sind meine Ohren zwar ausgewachsen, die Leistung der eleganten und kleinen In-dem-Ohr-Geräte ist aber immer noch nicht stark genug, um mich zu versorgen. Von meinen ersten Hörgeräten, die ich im Alter von vier Jahren bekam, bis zu den Hörgeräten, die ich heute trage, hatte ich immer nur diese größeren Dinger, die auf dem Ohr aufliegen. Sie werden in der Fachsprache als »HdO«, also als »Hinter dem Ohr«-liegende Hörgeräte bezeichnet. Trotz des permanenten technischen Fortschritts vermute ich nicht, dass ich jemals IdOs werde tragen können. Meine Hörschwäche ist einfach zu stark ausgeprägt und die Technik der IdOs ist auf hochgradige Schwerhörigkeiten nicht ausgelegt. Besonders schlimm finde ich das aber nicht mehr. Selbst an meine abstehenden Ohren habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Die hatte ich aber schon von Geburt an und ich glaube nicht, dass die Hörgeräte dazu beigetragen haben. Jedenfalls nicht wesentlich.

Vielleicht sollte ich mich glücklich schätzen, dass ich 1985 geboren wurde und nicht 100 Jahre davor. Immerhin wurden die ersten moderneren HdOs erst in den 1960er-Jahren entwickelt. Davor sah es für Menschen mit Hörschwäche nicht wirklich gut aus. In den 1950er-Jahren waren Hörgeräte ungefähr so groß wie zwei übereinander gelegte Smartphones, zwischen 1910 und 1920 waren sie so groß, dass sie in einem kleinen Koffer mitgenommen werden mussten, und um das Jahr 1900 waren die Hörgeräte sogar noch größer und wogen sagenhafte 10 bis 15 Kilogramm, von den Kosten ganz zu schweigen. Alles vor dem Jahr 1900 war zwar leichter und kompakter, aber eben auch nicht besonders leistungsstark. Die ganz frühen Lösungen waren nicht elektrisch und versuchten, so gut es eben ging, mit einfachen Mitteln die Lautstärke zu erhöhen. Die bekannteste dieser Lösungen ist wahrscheinlich das Hörrohr und einer seiner berühmtesten Nutzer war kein geringerer als Ludwig van Beethoven. Leider litt Beethoven auch an Tinnitus und Hyperakusis, also einer starken Geräuschüberempfindlichkeit. Das Hörrohr hat ihm vermutlich nicht viel geholfen.

Doch auch seit 1985 ist die Entwicklung der Hörgeräte immer weiter vorangeschritten und die HdOs sind in den vergangenen Jahrzehnten immer kleiner geworden. Mein aktuelles Modell ist ein kleines digitales Wunderwerk, das ich jeden Tag aufs Neue zu schätzen weiß.

Ich spreche nicht Gebärdensprache und Lippenlesen kann ich auch nicht. Natürlich nutze ich alle Informationen, die mir in einer Situation zur Verfügung gestellt werden. Oder einfacher formuliert: Das, was ich trotz meiner Hörgeräte nicht verstehen kann, versuche ich mir aus Mimik, Gestik, Sinnzusammenhang oder Lippenform herzuleiten. Wenn ich zum Beispiel nicht heraushören kann, ob jemand gerade »Ball« oder »Knall« sagt, und weder Mimik, Gestik noch Sinnzusammenhang mir einen Hinweis liefern, kann ich es vielleicht daran erkennen, ob mein Gegenüber den Mund zu einem »B« wie in »Ball« oder zu einem »K(n)« wie in »Knall« formt. Doch mit Lippenlesen hat das nichts zu tun.

Um es vorwegzunehmen: Ja, ich habe einen Schwerbehindertenausweis, in dem ein »Grad der Behinderung« von 70 eingetragen ist, und nein, ich darf damit nicht mit meinem Auto auf den sogenannten Behindertenparkplätzen parken. Schließlich bin ich nicht gehbehindert – ich bin sogar ziemlich gut zu Fuß – und diese Parkplätze sollten den Menschen zur Verfügung gestellt werden, die sie wirklich brauchen.

Bei den unzähligen sinnvollen Fragen, die man mir in Bezug auf meine Hörschwäche stellen kann, wundere ich mich, wie oft mir die ziemlich dämliche Frage gestellt wird, ob ich auf den Behindertenparkplätzen parken darf. Ich krieche ja nicht auf meinen Ohrläppchen aus dem Auto! Doch ich möchte nicht fies sein. Es gibt viele Menschen, die keine Berührungspunkte zu Menschen mit einer Behinderung haben. Von »ich mache gar nichts, dann mache ich auch nichts falsch« bis hin zu »ich frage jetzt einfach mal geradeheraus, auch wenn es dämlich ist« habe ich schon alles erlebt, wobei letzteres eher selten ist. Die meisten Menschen sind leider zurückhaltend. Mir sind diejenigen lieber, die den Mut haben, nachzufragen und das Risiko nicht scheuen, auch mal eine Frage zu stellen, bei der ich als Betroffener innerlich mit den Augen rollen muss. Diejenigen, die Fragen stellen, können von mir eine Antwort bekommen, und diejenigen, die nicht fragen, denken vermutlich immer noch, dass eine Hörschwäche irgendetwas mit Behindertenparkplätzen zu tun haben muss.

Ich bin ganz ehrlich: Es gibt gewiss mehr Gründe, dieses Buch nicht zu lesen, als es Gründe dafür gibt, dieses Buch zu lesen. Eine Hörschwäche von Geburt an betrifft eben nicht jeden. Doch ich habe dieses Buch nicht nur für die geschrieben, die selbst eine Hörschwäche haben oder deren Freund*innen oder Angehörige Hörgeräte tragen. Dieses Buch ist auch für alle, die ihren Horizont erweitern und einen Einblick in eine Welt erhalten möchten, die ihnen nicht offensteht. Eine Welt, die ohne Hörgeräte in Stille gehüllt ist, und eine Welt, die sich selbst mit zwei Hörgeräten mit einigen Herausforderungen präsentiert. Wie sich diese Welt für mich ohne meine Hörgeräte präsentiert, was ich dann noch höre oder gar verstehe, beschreibe ich in diesem Buch an verschiedenen Stellen. Für den Moment genügt es zu wissen, dass meine Ohren ohne Hörgeräte fast nur dazu taugen, eine beliebte Angriffsfläche für Karikaturisten zu bieten. Hören kann ich ohne technische Hilfsmittel nur sehr wenig und verstehen kann ich kaum etwas. Wie gesagt: Es ist verdammt still.

PATIENTENAKTEN

Mir war klar, dass ich mein Leben mit Hörgeräten nicht erzählen kann, ohne selbst ein bisschen besser über meine medizinische Geschichte Bescheid zu wissen. Da sich vieles davon vor fast vier Jahrzehnten, also Ende der 1980er und in den 1990er-Jahren abgespielt hat, war ich auf der Suche nach einer verlässlichen Quelle.

Zur Einordnung: Meine medizinische Behandlung beginnt ungefähr zu der Zeit, als David Hasselhoff die Berliner Mauer in Grund und Boden singt, ausladende Schulterpolster noch in Mode sind, Bill Clinton im Weißen Haus George Bush Senior ablöst und die Idee für das World Wide Web gerade erst geboren ist. Es ist also sehr lange her.

Bei meiner Recherche im Internet – ein Glück, dass es das mittlerweile gibt – entdeckte ich den Ratgeber für Patientenrechte aus dem Jahr 2018, der vom »Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten« herausgegeben wurde. Dort heißt es etwas verkürzt: »Das Gesetz räumt Ihnen das Recht ein, jederzeit Ihre vollständigen Behandlungsunterlagen einzusehen. Sie dürfen zudem Abschriften aus der Patientenakte verlangen. So muss Ihnen die Arztpraxis auf Wunsch Unterlagen kopieren oder sie gegebenenfalls auf einem Datenträger zur Verfügung stellen. Die Kosten dafür müssen allerdings Sie übernehmen.«

Mittlerweile ist die erste Kopie der Patientenakte übrigens kostenfrei.

Wunderbar, dachte ich. Ich suchte mir auf der Homepage der Uniklinik Mainz irgendeine E-Mail-Adresse heraus, die am besten geeignet schien, mein Anliegen zu bearbeiten oder zumindest meine E-Mail an eine Person weiterzuleiten, die sie dann bearbeiten musste, und bat um die Herausgabe meiner Patientenakte. Nach ungefähr einer Woche erhielt ich die Antwort, dass meine Bitte eingegangen sei und man im Archiv die Patientenakte angefordert habe. Leider ließ die Bearbeitungsgeschwindigkeit ab diesem Zeitpunkt etwas nach und ich musste noch einen Scan meines Personalausweises sowie ein ausgefülltes und unterschriebenes Antragsformular übersenden. Dann teilte man mir mit, dass die Patientenakte zur Prüfung an die Rechtsabteilung weitergeleitet worden sei. Keine Ahnung, was die Akte dort gemacht hat, aber ich gehe davon aus, dass eine Uniklinik sich jeden Tag mit allerlei rechtlichem Ärger herumschlagen muss und es schon gute Gründe dafür gab, warum meine Patientenakte auf einem Schreibtisch in der Rechtsabteilung noch ein wenig verweilte.

Ungefähr zwei Monate, nachdem ich meine erste E-Mail an die Uniklinik geschickt hatte, erhielt ich die Patientenakten. Da meine Akten schon so alt waren, waren sie bei der Uniklinik nur noch auf Mikrofilm vorhanden. Hieraus wurde für mich dankenswerterweise eine PDF-Datei erzeugt, die sage und schreibe 304 Seiten umfasst und für die ich 104 Euro und 20 Cent bezahlt habe.

Die Patientenakte ist ein wahrer Schatz, wenn es darum geht, mein Leben mit der angeborenen Hörschwäche und den Hörgeräten zu verstehen. Darin befinden sich Diagnosen, Ergebnisse von Hörtests, Anamnesebögen und Notizen zu meiner geistigen Entwicklung und meinem Verhalten. Es wurde sogar notiert, dass ich mit einem Stofftaschentuch in der Hand an meinem Daumen lutschte und dieses Stofftaschentuch »Nippi« nannte. Wie gesagt, die Akten sind ein wahrer Schatz und ich werde mich in diesem Buch immer wieder auf sie beziehen.

KINDHEIT

WIR KONNTEN NICHTS UNGEWÖHNLICHES FESTSTELLEN

»Wir konnten nichts Ungewöhnliches feststellen.« Ich war drei Jahre alt und meine Eltern hatten nur mit Mühe einen Termin in der Uniklinik Mainz für mich ergattern können. Als sie dann mit diesem nüchternen Satz nach Hause geschickt wurden, konnten sie es nicht fassen. Ich auch nicht, als sie mir Jahre später davon erzählten.

Dabei ahnten sie längst, dass irgendetwas mit mir nicht stimmte. Es muss sie viel Kraft gekostet haben, sich gegen die Mehrheitsmeinung zu stemmen, nur um sich dann sagen zu lassen, dass sie sich geirrt hätten, dass die Tatsache, dass ich nicht so gut und vor allem nicht so zügig sprechen lernte wie andere Kinder, einfach Schüchternheit wäre. Und anfangs hatten sie das auch selbst geglaubt.

Meine Eltern haben mir gesagt, dass ich ein ziemlich unkompliziertes und genügsames Baby war. Ich glaube ihnen das gern, schließlich konnte ich von der Welt, die sich um mich herum aufbaute, nicht viel verstehen. Ich konnte schmecken, tasten, sehen und fühlen, doch hören konnte ich nur verdammt wenig.

Natürlich strapazierte ich, wie jedes andere Baby auch, meine Stimmbänder. Ich produzierte Geräusche, Vokale und alle möglichen und unmöglichen Frequenzen. Aber Worte auszusprechen, meinen Wünschen durch Sprache einen Sinn zu verleihen, das lernte ich erst mit deutlicher Verzögerung. Meine Eltern und Verwandten erklärten sich das mit einer mir angeborenen Zurückhaltung.

»Der Junge ist halt schüchtern. Das kommt noch.« Damit war die Sache erledigt.

Heutzutage ist es fast unvorstellbar, dass so eine gravierende Hörschwäche, wie ich sie habe, fast drei Jahre lang unentdeckt bleibt. Doch Ende der 1980er-Jahre gehörte das Neugeborenen-Hörscreening noch nicht zu den Routineuntersuchungen. Erst im Jahr 2009 wurde das Screening als Kassenleistung in Deutschland aufgenommen.

Und so blieb meinen Eltern in meinen ersten Lebensjahren nichts anderes übrig, als sich zu wundern, Vermutungen anzustellen, eine (böse) Ahnung zu entwickeln und schließlich die Ärzt*innen darum zu bitten, sich meine Ohren einmal genauer anzuschauen.

Da wir in einem kleinen Dorf in Rheinland-Pfalz wohnten, gab es ringsherum keine Ärzt*innen, die sich mit Hörschwächen bei Babys ausreichend auskannten. Rückblickend erkenne ich, dass es für meine Eltern sehr belastend gewesen sein muss, gegen den Widerstand der örtlichen Ärzt*innen anzukämpfen, die ja auch dachten, ich sei einfach nur schüchtern. Nach langen Bemühungen erhielten meine Eltern dann doch eine Überweisung für mich an das Uniklinikum in Mainz.

Die Uniklinik! Da fuhr man wirklich nur hin, wenn es gar nicht anders ging und mindestens drei Dorfmediziner*innen und zwei Obermediziner*innen in der nächsten Kleinstadt mit ihrem Latein am Ende waren. Ich möchte kein negatives Bild von den damaligen Ärzt*innen in unserer ländlich geprägten Region zeichnen. Aber meine Eltern hatten, wie alle anderen Menschen auch, ihren vertrauten Umkreis, in dem sie ihre Freizeit verbrachten, einkaufen gingen und sich eben auch medizinisch versorgen ließen.

Jenseits dieses Umkreises lag entweder etwas Besonderes, wie ein Urlaub, etwas Aufwendiges, wie der Kauf eines Autos oder eines größeren Möbelstücks, oder eben etwas Bedrohliches, wie das Uniklinikum in Mainz. Zu erkennen, dass die nahe liegende medizinische Fachkompetenz nicht ausreicht, um das eigene Kind angemessen zu versorgen oder zu diagnostizieren, kann sehr furchteinflößend sein.

Zu meinem Glück ließen meine Eltern sich nicht einschüchtern und hörten auf ihre Ahnung. Sie packten mich ins Auto und fuhren mit mir nach Mainz. Ich kann mich an das alles nicht mehr erinnern, aber ich werde nie vergessen, wie meine Mutter mir Jahre später erzählte, dass man sie, meinen Vater und mich wieder wegschickte. Man hatte mich in der Klinik untersucht und offenbar nichts Ungewöhnliches feststellen können. Na, so was!

Zu diesem Zeitpunkt muss ich ungefähr drei Jahre alt gewesen sein. Ein Alter, in dem viele Kinder schon fröhlich vor sich hinplappern, Lieder singen und sich einigermaßen verständlich mitteilen können. Nur ich nicht.

Meine Eltern hatten sich das alles sicher anders vorgestellt. Ich bin ihr erstes Kind. Ein Wunschkind. Zumindest vor meiner Geburt. Zumindest in der Zeit, in der sich junge Paare ein Leben als Familie vorstellen. In der Zeit, in der sie sich ausmalen, wie ein kleines Kind mit Möhrenbrei verschmiert über den Boden krabbelt und dabei aus unerfindlichen Gründen unglaublich süß aussieht. Meine Eltern stellten sich bestimmt vor, wie es sein würde, wenn ich meine ersten Schritte wagte, größer und selbstständiger wurde und die Welt nach und nach für mich entdeckte.

Ob sie sich ein Leben mit mir sorgenfrei vorstellten? Welche Eltern sind schon frei von Sorgen? Trotzdem ist eine körperliche Behinderung nicht das Erste, woran werdende Eltern denken, wenn sie sich das Leben mit einem Kind ausmalen.

In dem französischen Film »Verstehen Sie die Béliers«, in dem die Tochter einer Bauernfamilie einwandfrei hören kann, während ihre Eltern und ihr Bruder allesamt schwerhörig sind, gesteht die Mutter in einer herzzerreißenden Szene, dass sie enttäuscht war, als sie erfuhr, dass ihre Tochter hören kann. Die Mutter hatte Angst, ihrer Tochter nie so nah zu sein, wie sie es gern wollte, weil sie die Welt unterschiedlich wahrnehmen. Der Film erzählt in einer unterhaltsamen und witzigen Art die Geschichte der Familie und kehrt dabei auf wunderbar unbekümmerte Weise die Herausforderungen von Schwerhörigen zutage, wie sie nur das französische Kino hervorbringen kann.

Doch das Leben ist keine französische Komödie und mir fällt die Vorstellung schwer, dass Eltern sich ein Kind mit einer Hörschwäche wünschen. Wir sind keine Darsteller*innen, haben keine Rollen und nutzen kein Drehbuch. Vielleicht hatten meine Eltern an einem gewissen Punkt ähnliche Ängste wie die Familie Béliers, nur eben umgekehrt.

Vielleicht hatten sie auch Angst, ich könnte in einer eigenen Welt leben, vielleicht sogar dort gefangen sein. In einer Welt, die aus der Sicht eines gesunden Menschen – oder zumindest dem, was wir darunter verstehen – gravierende Nachteile mit sich bringt.

Ich weiß nicht genau, wie es nach der Abfuhr der Uniklinik Mainz konkret weiterging. Ich weiß aber, dass meine Eltern nicht aufgegeben haben. Wahrscheinlich machten sie weiterhin auf mich aufmerksam. Vielleicht nervten sie ein paar Ärzt*innen so sehr, bis sie endlich nachgaben. Was ich weiß, ist, dass ich am 16. März 1989 erneut in der Uniklinik war und eine erste Diagnose erhielt.

KIND IST SEHR SCHÜCHTERN

Ob meine Eltern wohl traurig waren oder sich freuten, als wir wieder nach Mainz fuhren? Es war der 16. März 1989, ich war drei Jahre und neun Monate alt und hatte keine Ahnung, was auf mich zukommen würde.

In meinen Patientenakten finden sich für dieses Datum unzählige Dokumente, die darauf schließen lassen, dass ich einen ganzen Tag lang in der Klinik verbracht haben muss. Auf dem handschriftlich ausgefüllten Aufnahme-Blatt erkenne ich die Schrift meiner Mutter, die dort unsere Adresse und die Angaben zu unserer Familienversicherung eingetragen hatte. Außerdem den Beruf meines Vaters, der als Hauptversicherter genannt wurde. Danach kommt ein »Fragebogen zur Anmeldung von Patienten«, den mein Vater ausgefüllt hatte.

Hier sollten Angaben zu Hörstörung, Sprachstörung und Stimmstörung gemacht werden, jeweils mit Ergänzungen, seit wann die Störung bestand und welche Behandlungen schon erfolgt waren. Natürlich können Menschen mit einer längeren Krankheitsgeschichte und verschiedenen Behandlungen hierzu Auskunft geben. Aber mein Vater? Ganz sicher nicht. In das Feld »Hörstörung« zeichnete er ein Fragezeichen und zu den bisherigen Behandlungen schrieb er nur den Namen meines damaligen Hals-Nasen-Ohren-Arztes (HNO). Was sollte er dort auch eintragen? Schließlich waren meine Eltern mit mir in der Uniklinik, um eben darauf Antworten zu bekommen. Lag eine Hörstörung vor, und wenn ja, wie zum Teufel ließ sie sich behandeln?

Die Aufnahmen lassen den Schluss zu, dass die Hörtests nur mit einigem Widerstand meinerseits durchgeführt werden konnten. Neben den Ergebnissen findet sich der Hinweis »Kind wehrt sich« auf einer Notizseite. Dazu auch der Satz: »Ich habe versucht, mit Nikolai eigene Angaben einzuüben. Kind ist sehr schüchtern.«

Ich möchte gar nicht zählen, wie oft mein Name in den Patientenakten falsch geschrieben wurde – Nikolai statt Nicolai – und wie oft die Aussage schriftlich festgehalten ist, dass ich doch ein schüchternes Kind sei. Für so schüchtern halte ich mich heute nicht mehr und vermute, dass ich das auch damals nicht war. Ich denke, dass ich schlicht sehr unsicher war, weil ich so gut wie nichts um mich herum hörte und noch viel weniger verstand. Einen Hinweis hierauf bietet der Sprech- und Sprachbefund vom 16. März 1989. Ein Auszug:

Diagnose: SEV (Sprachentwicklungsverzögerung)

Lautebene: multiple Dyslalie (Artikulationsstörung) mit Sigmatismus (Störung der »s«-Laut-Bildung), Schetismus (Fehlbildung des Lautes »sch«), Chitismus (fehlerhafte Aussprache des Lautes »ch«), Gammazismus (Lautbildungsstörung des Lautes »g«), Kappazismus (Lautbildungsstörung des Lautes »k«)

Und »Sonstiges« – vermutlich noch irgendwelche weiteren Lautstörungen, die medizinisch auf »ismus« enden.

Dazu noch eingeschränkte Satzbaufähigkeit, eingeschränkte Mundmotorik, eine phonematische Diskriminationsschwäche und eine eingeschränkte Hörgedächtnisspanne. Die phonematische Diskriminationsschwäche – auch Phonemdifferenzierung genannt – bezeichnet etwas vereinfacht die Fähigkeit, ähnlich klingende Laute voneinander zu unterscheiden. Und auch das konnte ich offenbar nicht richtig.

Leider finde ich in meinen Akten zu diesem für meine Entwicklung sicherlich wichtigen 16. März 1989 keinen Abschlussbericht, aber man hatte in der Uniklinik anscheinend erkannt, dass ich Hilfe benötigte.

Ich weiß nicht, warum es für die Ärzt*innen so schwer war, meine hochgradige, bis an Taubheit grenzende Innenohrschwerhörigkeit zu erkennen. Vielleicht waren sie unerfahren – was bei einer Fachabteilung in einem Uniklinikum sehr bedenklich wäre. Vielleicht waren sie nicht genug sensibilisiert – was bei einer Fachabteilung in einem Uniklinikum auch sehr bedenklich wäre. Letztlich vermute ich, dass ich mich mit meinem Grad der Schwerhörigkeit in einem Bereich befinde, der es den Ärzt*innen tatsächlich nicht leicht machte, mich zu diagnostizieren: Mein Hörschaden ist nicht so groß, dass ich taub wäre, und gerade gering genug, dass ich ab und zu ein paar Worte aufschnappe. Zumal meine Eltern immer schon lauter geredet haben und sich viele Menschen gerade bei Babys sehr nah über den Kinderwagen oder die Babyschale beugen.

Vermutlich hätten gut geschulte Logopäd*innen viel früher herausgefunden, dass ich eine Hörschwäche habe, als das Fachpersonal in der Uniklinik.

Doch im Uniklinikum wurde ich nun endlich ernst genommen. So ernst, dass ich vom 7. bis zum 15. August 1989 stationär aufgenommen wurde.

TRÄNEN, TESTS UND DIAGNOSEN

Als ich meine Patientenakten über drei Jahrzehnte später zum ersten Mal durchschaute, fiel mir eine Bemerkung sofort ins Auge: »Wird am Wochenende geholt, auch unter der Woche kommt Besuch.«

Beim Lesen des Satzes erinnerte ich mich urplötzlich an diesen Sommer im Jahr 1989, als ich mit gerade einmal vier Jahren ganz alleine in der Uniklinik bleiben musste.

Auf einmal stand mir wieder dieser große Krankenhausaufzug vor Augen, mit dem mich meine Eltern zu der Station brachten, auf der ich untergebracht war, und neben dem sie sich von mir verabschiedeten. Ich blieb auf dem Gang zurück und heulte Rotz und Wasser.

Ich erinnerte mich wieder an den Krankenhausalltag, die schallgedämmten kleinen Räume, in denen ich allerhand Tests über mich ergehen lassen musste, die Kantine, die Betreuerinnen, die kleinen Betten und diese unfassbar vielen und dicken Tränen, die ich irgendwann nicht einmal mehr wegwischte und die nur langsam auf meiner Haut trockneten.

Ich weiß noch, dass das Essen in der Uniklinik an einem Tag ganz fürchterlich schmeckte. Es gab zum Mittagessen einen extrem leckeren Saft, den eine Betreuerin in einen bunten Becher schenkte. Leider gab es zu diesem Saft Spinat mit Kartoffeln als Hauptgericht. Die Kartoffeln waren ja noch irgendwie in Ordnung, aber den Spinat mochte ich nicht. Ich weiß noch, dass ich mehrmals nach dem bunten Becher griff und den Saft zügig austrank. Ich gab der Betreuerin zu verstehen, dass ich noch mehr Saft haben wollte. Für mich als Vierjährigen war sie ganz sicher die beste Freundin des Teufels, oder vielleicht sogar der Teufel selbst, denn sie wollte mir den Saft nur geben, wenn ich meinen Spinat aufaß. Den Spinat rührte ich trotzdem nicht an. Leider nützte mir das nichts, denn auch die beste Freundin des Teufels blieb ihrer Linie treu. Ich war am Ende sehr unzufrieden, weil ich keinen Saft mehr bekam. Aber sie war sicherlich auch unzufrieden, weil es ihr nicht gelungen war, mir den Spinat mit ihrer zuckersüßen Erpressung schmackhaft zu machen. Schon seltsam, woran sich Kinder erinnern. Eigenartigerweise findet sich in meinen Patientenakten der Hinweis »Kind ißt alleine, ißt gut«. Die Episode mit dem Spinat wird leider nicht erwähnt.

Dafür erzählen mir die Akten viele andere spannende Dinge. Zum Beispiel, dass ich nachts noch eine Windel brauchte und nur tagsüber trocken war, dass ich mich zwar alleine anziehen konnte, es aber nicht tat. Bei »Verhaltensauffälligkeiten« steht abermals der Hinweis »eher schüchtern« und die Stärke der Hörstörung wurde damals noch mit »leicht« angegeben.

Für den 14. August 1989 ist in meinen Akten vermerkt: »Wird wahrscheinlich morgen entlassen. Mutter hat Frau XY ziemlich unter Druck gesetzt. Ist noch nicht mit Dr. XYZ abgesprochen.«

Der Eintrag vom 15. August 1989 lautet schlicht: »Entlassung«. Und davor? Tränen, Tests und Diagnosen.

Ich weiß gar nicht, welche Tests das alles waren, die mit mir gemacht wurden. In meinen Patientenakten finde ich Resultate von Bluttests, Sehtests, Röntgen, EKG, diversen Hörtests, Sprachtests und einem IQ-Test. Vielleicht hatte bereits der Aufnahmebefund dazu beigetragen, mich einmal besonders gründlich zu untersuchen, denn wirklich positiv sind die Notizen nicht. In den Akten steht zum Beispiel: »Kind spielt alleine mit Auto und spricht mit sich selbst. Sprache ist unverständlich, ist sehr mit sich selbst beschäftigt.« Und: »Kind reagiert auf Ansprache schlecht. Das ist der Mutter schon lange aufgefallen.«

Na, meine Güte! Deswegen waren meine Eltern doch zuletzt im März 1989 in Mainz und genau deswegen wurde ich stationär aufgenommen. Die Patientenakten lesen sich teilweise so, als würde man sich immer noch fragen, was ich in der Uniklinik überhaupt verloren hätte.

Die Sprech- und Sprachtests vom März 1989 wurden im August noch einmal wiederholt, wenig überraschend gab es keine abweichende Diagnose. Die Sprachentwicklungsverzögerung war natürlich immer noch vorhanden. Hier eine Vorstellung davon, was ich damals von mir gab:

»Eben war ich bei den Chettel abgeben / war noch ein Kind mit / die kucke, kein Auto komme, die Straße geh / Sebakian / da spiel ich gann mit / der spielt immer mit Lego / n’Auto, n’siff / piel in Chand und Chaukel«

Die Mitschrift stammt vom 10. August 1989 und fand sich unter der Überschrift »Spontansprache«. Ganz ehrlich: Das können vierjährige Kinder in der Regel deutlich besser. Für mich rätselhaft ist, dass bei der Diagnose immer der Zusatz verwendet wird, dass die Sprachstörung nur teilweise audiogen bedingt sei, also nur zum Teil durch meine Hörschwäche erklärt werden kann. Leider ist nirgendwo vermerkt, worauf der andere Teil zurückzuführen sein soll.

Ein bisschen überraschend finde ich auch, dass ich einen IQ-Test absolvieren musste. Bis heute weiß ich nicht, was Schwerhörigkeit mit Intelligenz zu tun haben soll. Vermutlich ging es aber darum, zu erkennen, ob ich einen besonderen Förderbedarf hatte, der über meine Hörschwäche hinausging. Anscheinend habe ich bei diesem IQ-Test zufriedenstellend abgeschnitten, aber mit Kleinkindern kann man einen solchen Test ohnehin nur spielerisch durchführen. Und doch bleibt für mich die Frage, was bei einem schlechten Ergebnis die nächsten Schritte gewesen wären. Wollte man neben meiner körperlichen Behinderung mit diesem IQ-Test Anzeichen für sonstige geistige Einschränkungen finden? Ich weiß es nicht. Während ich diese Zeilen schreibe, bin ich immer fassungsloser darüber, dass ich diesen IQ-Test damals absolvieren musste. Wahrscheinlich wird es so gewesen sein, dass der Test nur einen kleinen Mosaikstein in dem Gesamtbild, das einmal meine Diagnose werden würde, abbilden sollte.

Dennoch muss die Frage erlaubt sein, warum ausgerechnet dieses Mosaiksteinchen mitbetrachtet wurde. Das unruhige Gefühl, dass genau an dieser Stelle bei einem schlechten Ergebnis im IQ-Test mein Leben in eine andere Richtung hätte verlaufen können, kann ich nur schwer abstellen. Vielleicht war das Ende der 1980er-Jahre aber auch einfach so und diese Tests gehörten dazu.

MEINE ERSTEN HÖRGERÄTE

Als Ergebnis der stationären Behandlung, die sich wie eine Ewigkeit anfühlte, bekam ich meine ersten Hörgeräte. Ich war diagnostiziert, hatte Test um Test über mich ergehen lassen, wurde für die Ärzt*innen greifbarer und transparenter und konnte mit ein klein wenig immens teurer Technik ausgestattet werden. Es waren Siemens EOS 304 PP-AGC-I-Hörgeräte und sie waren ziemlich groß. Es handelte sich um HdOs, also Hörgeräte, die hinter dem Ohr getragen werden. Solche brauche ich auch heute noch. Die kleinen und eleganten Knöpfe, die fast im Gehörgang verschwinden, sind trotz des großen technischen Fortschritts immer noch nicht stark genug, um mich mit ausreichend Hörleistung zu versorgen. Für Kinder kommen sie aber auch bei geringeren Hörschäden nicht infrage, da das Ohr noch nicht ausgewachsen ist und eine an dem Wachstum des Kindes ausgerichtete Neubeschaffung von Hörgeräten viel zu teuer wäre.

Also hatte ich zwei HdOs, da bei mir beide Ohren mehr oder weniger gleichermaßen miserabel funktionierten. Es waren eben diese Teile, die auf dem Ohr aufliegen und von denen ein dünner Schlauch zu dem Ohrpassstück führt, das den Gehörgang vollständig verschließt. Nein, cool waren die wirklich nicht. Schon gar nicht Ende der 1980er-Jahre, als Technikdesign noch weit davon entfernt war, elegant und schlicht auszusehen. Die Hörgeräte hatten ein fürchterliches hellbraunes Gehäuse und wirkten wie klobige Backsteine, obwohl sie abgerundet hinter meinem Ohr auflagen. Dieses Kunststück musste man erst einmal vollbringen!

Mir machte das damals natürlich überhaupt nichts aus. Immerhin konnte ich jetzt meine Umgebung vollständig wahrnehmen. Es war ein bisschen so, als wäre ich vorher auf einem Fahrrad unterwegs gewesen, bei dem die Bremsbacken an den Reifen schleifen. Man kommt zwar voran, aber es nervt. Jetzt nervte nichts mehr.

Leider war ich mit meinen vier Jahren noch zu ungeschickt darin, mir die Hörgeräte selbst anzuziehen. Diese großen Dinger, an denen das Ohrpassstück an einem Schlauch herunterwabbelt, wollten sich nicht so recht um mein Ohr legen, obwohl sie maßgefertigt waren und perfekt passten. Meine Hörgeräte waren eher auf Lego-Fähigkeiten ausgerichtet, meine Fingerfertigkeit war jedoch gerade erst auf Duplo-Niveau angekommen. Ich erinnere mich sehr genau daran, dass ich eine Zeit lang jeden Morgen nach dem Aufstehen zu meinem Vater lief, damit er mir die Hörgeräte anlegte. Mein Vater setzte mich dann zu sich auf den Schoß und drückte mit seinen riesigen Händen das Ohrpassstück in mein kleines Kinderohr. Es fühlte sich nie unangenehm an. Etwas kühl im Ohr vielleicht, aber auch das war in Ordnung. Das Anlegen ist keine große Sache und dauert auch nur ein paar Sekunden, aber erst danach war ich bereit für den Start in den Tag.

Schwierigkeiten hatte ich nach wie vor mit dem Erlernen der Sprache. Doch nun, da meine Eltern nicht länger für Akzeptanz werben mussten, dass bei mir »etwas nicht stimmte«, schien auch die Hilfe wesentlich einfacher verfügbar zu sein. Ein paar Dörfer weiter gab es einen Logopäden, bei dem ich in Behandlung kam. Ich weiß nicht, ob der Logopäde ausschließlich Kinder behandelte, aber ich erinnere mich daran, dass in seinem Behandlungszimmer mehr Spielzeug herumlag, als ich jemals zuvor gesehen hatte. Ich ging gern zu dem hageren, bärtigen Mann, stapelte Bauklötze oder fuhr mit den Matchbox-Autos über den Autoteppich. Ich glaube nicht, dass ich dabei die Verkehrsregeln einhielt.

Nebenbei musste ich Übungen absolvieren. Ich sprach Sätze nach oder nannte ihm das korrekte Wort zu einem Bild, das er mir vor die Nase hielt. Ich hatte sowohl beim Sprechen als auch beim Verstehen Schwierigkeiten, ähnlich klingende Laute auseinanderzuhalten. Natürlich gibt es zwischen »Netz« und »Nest« inhaltlich große Unterschiede, aber für einen kleinen Jungen, der sich wenig auf inhaltliche Zusammenhänge stützen kann, weil er noch kein ausreichendes Satzgedächtnis hat, liegen »Netz« und »Nest« erstaunlich nah beieinander. Bis heute bin ich mir nicht sicher, ob ich den Unterschied zwischen meinen persönlichen Problemwörtern tatsächlich heraushöre, oder ob ich ihn mir schlicht aus dem inhaltlichen Zusammenhang herleite.

Mittlerweile war ich etwas mehr als vier Jahre alt.