16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

150. Geburtstag Thomas Mann Absolute Freiheit des Künstlers und »abenteuernde Weltkindlichkeit« nahm Thomas Mann zeitlebens für sich in Anspruch, doch mit gleicher Beharrlichkeit erwies er sich als Mann der Kontinuitäten. Eine kurze Geschichte seiner einzigartigen lebenslänglichen Verbundenheit mit Samuel Fischers Verlag erzählt Barbara Hoffmeister. Sie berichtet vom Wechselspiel zwischen Autor und Verleger, von anschwellenden und nicht gekürzten Manuskripten, kriegerischen Bocksgesängen oder der Einübung in die Weimarer Demokratie. Außerdem liest sie die nackten Zahlen, schildert Ängste und Anfechtungen, gemeinsame Erfolge und trennende Zerreißproben in einer schicksalshaften persönlichen Verflechtung noch über die Kindergenerationen und die Exilexistenz von Verlag und Autor auf verschiedenen Kontinenten hinweg. »Unsere Charaktere passten zueinander, und ich habe immer gefühlt, dass ich der geborene Autor für ihn und er mein geborener Verleger war.« Thomas Mann über Samuel Fischer, 1934

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 151

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

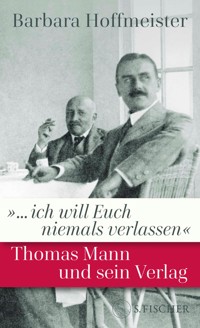

Barbara Hoffmeister

»… ich will Euch niemals verlassen«

Thomas Mann und sein Verlag

Über dieses Buch

Absolute Freiheit des Künstlers und »abenteuernde Weltkindlichkeit« nahm Thomas Mann zeitlebens für sich in Anspruch, doch mit gleicher Beharrlichkeit erwies er sich als Mann der Kontinuitäten. Eine kurze Geschichte seiner einzigartigen lebenslänglichen Verbundenheit mit Samuel Fischers Verlag erzählt Barbara Hoffmeister. Sie berichtet vom Wechselspiel zwischen Autor und Verleger, von anschwellenden und nicht gekürzten Manuskripten, kriegerischen Bocksgesängen oder der Einübung in die Weimarer Demokratie. Außerdem liest sie die nackten Zahlen, schildert Ängste und Anfechtungen, gemeinsame Erfolge und trennende Zerreißproben in einer schicksalshaften persönlichen Verflechtung noch über die Kindergenerationen und die Exilexistenz von Verlag und Autor auf verschiedenen Kontinenten hinweg.

»Unsere Charaktere passten zueinander, und ich habe immer gefühlt, dass ich der geborene Autor für ihn und er mein geborener Verleger war.« Thomas Mann über Samuel Fischer, 1934

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Barbara Hoffmeister hat Philosophie und Germanistik studiert und lebt als freie Lektorin und Autorin in Hamburg. Sie hat u. a. »Die Familie Mann. Ein Lesebuch mit Bildern« herausgegeben und zusammen mit Robert Gernhardt »Das Randfigurenkabinett des Doktor Thomas Mann«. Zuletzt erschien 2009 von ihr die große Biographie »S. Fischer, der Verleger 1859–1934«.

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Für diese Ausgabe:

© 2025 S. Fischer Verlag GmbH,

Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg

Coverabbildung: Archiv S. Fischer Verlag

ISBN 978-3-10-492201-0

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

I. So wahr meine Seele lebt

II. Das kleine ABC von Größe, Bürgerlichkeit, Künstlertum und Erotik

A.

B.

C.

III. S. Fischer, Verleger und Verlag

IV. Das Beispiel Buddenbrooks

V. Das Menschliche

VI. Gottlob, dass ich kein Jude bin …

VII. Objekte der Entwicklung

Nachruf von Thomas Mann auf Samuel Fischer, 28. Oktober 1934 in den Basler Nachrichten

Nachbemerkung

Abbildungsverzeichnis

Ausgewählte und zitierte Literatur

S. Fischer Verlag

Werke und Briefwechsel von Thomas Mann

Dokumente Thomas Mann und Familie

Über Thomas Mann

Zeitgeschichtliches

I. So wahr meine Seele lebt

Ein Bücherpaket aus Berlin war in der Münchner Franz-Joseph-Straße 2, III. Stock, abgegeben worden. Der hier wohnende Empfänger Thomas Mann fand es bei seiner Rückkehr von einer kurzen Vortragsreise nach Basel vor, seiner ersten Autorenreise ins Ausland. Eigentlich gab es gerade etwas sehr Ärgerliches beim Verlag zu monieren, doch die eingetroffenen Neuerscheinungen des Hauses hoben weit darüber hinweg und hellten die Stimmung auf: »bin voller Bewunderung«, wird er seinem Verleger Samuel Fischer am 6. Februar 1906 gleich mitteilen. »Blitzkerle«, diese Österreicher. Hofmannsthals Oedipus,»eine herrliche Arbeit«, sie gehe ihm sogar näher als dessen Elektra; und Schnitzlers Zwischenspiel erst: »entzückt« habe er es schon im hiesigen Residenztheater aufgeführt gesehen. »Ist es sehr frivol, dass ich es dem neuen Hauptmann bei Weitem vorziehe?«

Frivol war nur die Koketterie, mit der er rhetorisch fragte und bei seinem Verleger die Am-Podest-rüttelnde-Wenigkeit spielte. Sein lübisches Gefieder, er hatte es noch nicht abgelegt seit seinem Ritterschlag zum Autor des Fischer Verlags – »im Gegenteil, ein bisschen kokette Pose war mir immer ganz recht beim Künstler«[1]. Hier musste sie der Selbstaufrichtung dienen, denn am Ehrgeiz des jungen Bestseller-Autors nagte eine erste, lang anhaltende Krise. Und in seinen frühesten gedruckten Geschichten traf es schicksalhaft auch immer Dreißigjährige …

Buddenbrooks mit dem Untertitel Verfall einer Familie standen zwar bald fünf Jahre nach ihrem Erscheinen im Oktober 1901 in zwei Bänden und drei Jahre seit der verkaufsfördernden einbändigen Neuausgabe beim 38. Tausend. Und daran konnte man sich, auch finanziell, gewöhnen. Doch der zweite Roman, die so wichtige Bestätigung als Autor gerade nach einem von der Kritik weithin beachteten Debüt, lastete als unerwartete Mühsal auf seiner werkshypochondrischen Seele; und die befürchtete ohnehin jedes Mal, »das nicht mehr zu können«[2], was ihr zuvor gelungen war.

Das zuvor Gelungene wiederum verlangte jetzt von seinem Autor eine große Verteidigungsschrift, Bilse und ich. In zehn Tagen würde sie in den Münchner Neuesten Nachrichten erstabgedruckt und dann wohl auch im nordisch-protestantischen Lübeck gelesen werden, denn dort hatte man sich unangenehmst wiedererkannt und lautstark per Annonce über Buddenbrooks als Nestbeschmutzung beklagt.

Das gleiche peinliche Ärgernis jetzt auch hier in München mit seiner im jüdischen Milieu der neuen Familie angesiedelten Inzest-Novelle Wälsungenblut: In allerletzter Minute vom Druck für S. Fischers Zeitschrift Die Neue Rundschau zurückgezogen, geisterten einzelne Bögen gerade dennoch bis »in die weitesten Kreise« (so die Schwiegermutter) als Packpapier im Samisdat, neugierig umwittert als »antisemitisch«.

Schließlich das nicht recht durchschlagende Drama Fiorenza, Manns (einmaliger) Ausflug in die Bühnenprosa, 1905 erschienen, jetzt immerhin im 2. Tausend (viel für so ein Stück, wie der Verleger beruhigte) – eine Kritik am hedonistischen Schönheitskult, an der beharrlichen Renaissanceschwärmerei (auch im katholischen München) und zugleich »die Darstellung eines heroischen Kampfes zwischen den Sinnen und dem Geist«, wie sein Autor meinte. Tatsächlich waren die drei Akte eine handlungsarme, schwere Kost antithetischer Beredsamkeit rund um den asketisch-machtbewussten Prior Girolamo Savonarola und den genießerisch-lebensfreudigen Fürsten Lorenzo de Medici im Florenz von 1492: bisher nirgendwo aufgeführt, wobei Mann ohnehin glaubte, einen Aufschrei der papsttreuen, der »ultramontanen Presse« befürchten zu müssen.

Protestanten, Juden, Katholiken – er schonte offenbar keinen.

Doch Fiorenza war bisher leider ebenso ohne Besprechung geblieben vom Großkritiker Kerr. (Glück für Mann, denn als er es tut, 1913, wird es ein unerhört grausamer Verriss.) Über das Glashüttenmärchen in vier Akten allerdings, Und Pippa tanzt! (Erstauflage 5000), dieses Thomas Mann aus der eigenen Bewunderung für Gerhart Hauptmann heraus grämende neue Stückdes bei weitem angesehensten Autors von S. Fischer, über Pippa also habe Alfred Kerr ja angeblich »enthusiastisch« im Tag geschrieben, setzte der Dreißigjährige seinen Brief nach Berlin an der Stelle fort. Da lasse er sich dann gern belehren – belehrte aber nun sicherheitshalber noch einmal seinen Verleger Samuel Fischer auf ganzen elf Zeilen über die eigene Fiorenza, wie ja durchaus für dieses Stück »leidenschaftlich Zeugnis« abgelegt worden sei, es sei »durchgesetzt«, und besonders zu empfehlen übrigens die Dresdener Montagszeitung.

Abb. 1 Der junge Nietzsche-Leser Thomas Mann, um 1903.

Gab es noch einen anderen Autor bei S. Fischer, den es so sehr drängte, das Heft in die eigene Hand zu nehmen, auch Kontroversen nicht scheuend? Der seinen Werken bei Veröffentlichung oder auch später gern die eigene Interpretation beigesellte, sie in Kernpunkten den ihm vertrauten Rezensenten diktierte oder im Nachhinein manchem Kritiker, Leser oder Germanisten des In- und Auslands in langen Schreiben auseinandersetzte? Nein!

»Thomas Mann hat dem Kritiker, dem Literarhistoriker vieles vorweggenommen, weil er wie wenige geneigt und geübt ist, sich selbst historisch zu nehmen und seine Ursprünge zu ergründen, die ihm Ziel und Wirkung gaben.« Hieß es auf halber Strecke, 1925, bei Arthur Eloesser, seinem ersten Biographen bei S. Fischer, aus Anlass des Mann’schen 50. Geburtstages.[3]

So oder so zeugte es von starkem Durchsetzungswillen. Von einem Bedürfnis nach Deutungshoheit. Von Auszeichnungsehrgeiz. Von geradezu missionarischem Mitteilungsdrang und oft genug von Kennerschaft seiner selbst.

Zeitlebens kam Thomas Mann mit kritisch wachendem Interesse auf sich selbst zurück. Legte er gezielt oder freigiebig Spuren auch zu seinen eigensten und innersten Motiven, im literarischen Werk selbst sowie durch direkte oder indirekte Bezugnahmen jeder Art. Für Arthur Eloesser lag es 1925 nahe, dies spielerisch mit dem Rechenschaftsethos der Mann’schen Vorfahren, der »Kaufherren«, in Verbindung zu bringen.

»Sehen Sie, – ich bin nun schon mal so einer, der immer gleich alles sagen muß …«, sagt 1895 ein Protagonist von Thomas Mann in der später nicht mehr gemochten, erstmals gedruckten Novelle Gefallen. Und: »Wie weh es tat, dies alles durchschauen zu müssen!«, ergänzte bald darauf sein TonioKröger (1901).[4]

Abb. 2 Mit dem kritischen Dichterfreund Kurt Martens (li.), 1900, späterer Feuilleton-Redakteur der Münchner Neuesten Nachrichten.

Las man die Briefe des Zwanzig- bis Dreißigjährigen, insbesondere an den Lübecker Vertrauten Otto Grautoff, an den Bruder Heinrich oder auch den frühen Münchner Duz-Freund Kurt Martens, ließ sich bei alledem noch ein tieferes Bedürfnis hören, ein wohl älteres, quälendes Ohnmachtsgefühl, aus dem es rief: So sieh mich doch … versteh doch! Undverkenne nicht, wer ich bin. Wenn man dies einmal vernommen hat, hört man parallel zu allem Streben nach Dominanz in der Deutung dies Appellierende immer wieder heraus – auch in Briefen an seinen Verleger.

Und wie auch nicht. Der sechzehn Jahre ältere Samuel Fischer, ein Mann von eigener Autorität und damals schon mit dem Nimbus des neuen, maßgeblichen deutschen Literaturverlegers versehen, hatte es fertiggebracht, den Besserwisser mit einem Hang zur »zersetzenden« Selbstanalyse, aber auch zur herrischen Selbstbehauptung, einen Zweiundzwanzigjährigen »ungesicherten Gemütes« also (Heinrich Mann), in der ihm wichtigsten Hinsicht, der künstlerischen, genauer zu erfassen als der sich selbst. So etwas vergaß Thomas Mann nicht.[5]

Gegen Ende der 1890er Jahre hielt er Novellen – die psychologische short story – für seine eigentliche literarische Form, als Fischer in seinen Geschichten Roman-Reife erkannte und ihn zu einem »grösseren Prosawerk« für seinen Verlag einlud. Das war für den – ob nun in Lübeck von Lehrern und Eltern oder vom Umfeld in München – stets unterforderten Hochbegabten etwas gänzlich Neues. »Das Neueste ist, dass ich einen Roman vorbereite, einen großen Roman – was sagst Du dazu?« – »Ich selbst hatte eigentlich bislang nicht geglaubt, dass ich jemals die Courage zu einem solchen Unternehmen finden würde. Nun aber habe ich, ziemlich plötzlich, einen Stoff entdeckt, einen Entschluß gefaßt …«[6] Die Courage finden. Wie viel leichter war das unter dem Zustrom der Erwartung von der richtigen Seite.

Jeder wollte zu S. Fischer, wird Thomas Mann später einmal sagen. »Es ist so!« – hier ein Roman, und man war sichtbar, neben die Besten eingereiht und geradezu offiziell in den Rang eines Autors versetzt. Doch für den strengen Selbsterzieher, der er war, für den erklärten »Helden der Schwäche« bedeutete es mehr: Steigerung seines Leistungswillens, persönliche Bildungs- und Selbstbildungsinstitution, Bewundernswertes (oder durch ihn Besser-zu-Machendes) in unmittelbarer Reichweite, fördernde Obhut, Ermutigung und Zugzwang sowie Abstand zum älteren Bruder. Kurz: eine endlos anregend-konfrontative, geistige Gesellschaft, auf deren Niveau sich ein Werk abringen ließe, das ihn als Dichter eigenen Ranges aus der künstlerischen Selbstbehauptung hervortreten und in lichte Höhen befördern könnte – wenn er dem allen gewachsen wäre: dem »Traum von Größe und seelischer Macht«.

Den hatte er seiner Fiorenza eingeschrieben,wie demnächst, nach ein paar weiteren Verrissen, auch der Freund und Kollege Kurt Martens, eigentlich sein »bestunterrichteter Kritiker«, belehrt werden musste.[7] Und dieser Traum von Größe und seelischer Macht, das war nun mal sein ureigener. Er hatte ihn schon aus Lübeck mitgebracht, zusammen mit einem berühmt werdenden, geliehenen Bleistift sowie den lorbeerbekränzten Bildern von Iwan Turgenjew, dem »Träumer«, und Napoleon, dem »Sieger«, die im guten deutschen märchenthörichten Aberglauben auch gleich wieder auf dem Münchner Schreibtisch drapiert wurden.

Vielleicht aber nicht mehr hier und jetzt, 1906, in der Franz-Joseph-Straße 2, die federführend der Schwiegervater eingerichtet hatte. Denn hier war ein anderes seiner gehüteten Lübecker Bilder tatsächlich wahr geworden, ein reizendes Ölgemälde von Friedrich August von Kaulbach: fünf freche schwarzäugige Geschwister im Pierrotkostüm, lustig bewegt und doch wie aus einem Guss, und mittendrin: jetzt 16 Jahre später, seine Frau. (Eine Schar Schwestern umgaben den Jüngling »Tadzio« im Bäderhotel von Venedig.)

Nichts als Anregung sprang ihm hier am neuen Schreibtisch aus diesem einen und noch vielen weiteren Berliner Päckchen entgegen, so druckfrisch, dass es die eigenen Finger schwärzte. Neben Hofmannsthal und Schnitzler mochte Samuel Fischer Unterm Rad dazugelegt haben, des anderen Talents der Mann’schen Generation, Hermann Hesse, zweiter Romannach dessen populärem Debut Peter Camenzind vor gerade einmal zwei Jahren.Oder die Drei Schwestern, neue Novellen des vielversprechenden Jakob Wassermann, den Thomas Mann noch vom Verlag Albert Langen her kannte und der nun zu S. Fischer gewechselt war; oder den seit Jugendzeiten melancholisch verehrten, aus dem Dänischen übertragenen Herman Bang mit seinem Roman Michael.

»Ja, Sie sind ein großer Verleger!«, rief Thomas Mann jetzt in seinem Brief am 6. Februar 1906 Samuel Fischer zu: »So wahr meine Seele lebt, ich will Euch niemals verlassen.«

Und auch nicht verlassen werden, ergänzt es sich im Stillen wie von selbst: Bekenntnis und Anspruch zugleich. Die Seelenkonstitution Thomas Manns, des Künstlers wie des Menschen, verlangte nach Treue und Dauer, nach Unverbrüchlichkeit über Gräben hinweg, nach zweifellosem Zu-ihm-Halten.

Wie viel dies alles mit Vertrauen zu tun hatte, war ihm in dem Moment eher nicht bewusst. Denn sonntagskindliche Schicksalsgeradlinigkeit hielt Thomas Mann am tiefen Grunde des Zweifels für das ihm Gemäße.

II. Das kleine ABC von Größe, Bürgerlichkeit, Künstlertum und Erotik

A.

Wie lebensverändernd es für den am 6. Juni 1875 in Lübeck geborenen Thomas Mann gewesen war, nach einigen sich hinziehenden Mühen der Ebene, tatsächlich zum Vertragsautor von S. Fischer in Berlin zu werden, hat sich nach 125 langen Jahren seit dem Erscheinen der Buddenbrooks 1901 im Anekdotischen verloren – und wie auch nicht!

Im Grunde soll es so sein, denn darin zeigt sich das Gelingen der Geschichte.

Hier der Verleger, der fest davon überzeugt war und es unablässig gegenüber irgendjemandem seiner Autoren zu verteidigen hatte, dass die langfristige Bindung für beide Seiten förderlich wäre; und dort der Autor, dem dies auf beinahe ideale Weise entgegenkam und entsprach. Schließlich der verlegerische Nachfolger, der es im Exil immer wieder schaffte, seinen Hauptautor, an dem nunmehr die Existenz des Verlags hing, so zufriedenzustellen, dass er das gelegentlich schwer leckende Schiff doch niemals verließ.

Ein weitverzweigtes, preisgekröntes, weltweit rezipiertes Werk türmte sich darüber auf.

In annähernd 60 Jahren bei S. Fischer, zwischen 1896 und 1955, hat Thomas Mann insgesamt acht Romane (der fünfte, Joseph und seine Brüder, als Tetralogie) und mehr als dreißig Erzählungen veröffentlicht – darunter Novellen so klassisch vollendet wie DerTod in Venedig (1912), so zeitgemäß und familiär wie Unordnung und frühes Leid (1926), so untypisch reiseberichthaft wie Mario und der Zauberer (1930) oder zuletzt seine als heikel empfundene Annäherung an den moribunden Frauenkörper, Die Betrogene (1953). Der eine Versuch eines Bühnenstücks, das Renaissancedrama Fiorenza von 1905, ist schon erwähnt worden.

Nicht mitgezählt, jedoch zum Turm dazugehörend: Thomas Mann in Übersetzung, was in den 1920er Jahren und spätestens im Exil in Amerika für ihn selbst existenzielle Bedeutung bekam, und damit auch für seinen ebenfalls exilierten Verleger in nächster Generation, Gottfried Bermann Fischer. Mit welchem Buch man wo und wann jeweils einstieg in den deutschen Autor, könnte für sich eine kleine Kulturgeschichte begründen. Die dänischen Nachbarn brachten Buddenbrooks einbändig schon zeitgleich 1903 heraus, was an den sehr engen Verbindungen Samuel Fischers dorthin lag, auch seiner eigenen Mentalität nach. In Großbritannien wollte man im Kriegsjahr 1916 tatsächlich Royal Highness lesen, 1923 gefolgt von Bashan and I, also Herr und Hund. Polen horchte gleich 1907 bei Fiorenza auf. Das Einwandererland Argentinien flankierte 1937 Manns Essay Freud und die Zukunft mit seiner Novelle Der Tod in Venedig (es handelte sich um erste Lizenzen des Bermann Fischer Exilverlags in Wien). Und wie viele andere zuvor, darunter 1924 Frankreich und 1926 Italien, hielt es auch Persien 1958 erst einmal vorsichtig mit dem frühen Künstlerbürger Tonio Kröger; im selben Jahr entdeckte Indien Thomas Mann vom anderen Ende her, mit seiner letzten Novelle Die Betrogene, auf Hindi »Kāle hams« …

Zu nennen sind mit ungeheurer Zahl 1200 essayistische Texte aus allen Lebensjahrzehnten und -bereichen, ob zur Kunst und Literatur, zu Alltagsfragen der Gesellschaft oder zur Kritik und Politik, darunter seine – entgegengesetzten – kämpferischen Schriften zum I. und zum II. Weltkrieg; und nicht zu vergessen die zwischen 1940 und 1945 stimmlich noch umso mehr aufrüttelnden, via BBC aus dem Exil ins heimatliche Feindesland gesendeten Beiträge: Deutsche Hörer! (Lübeck sei gebombt worden? Selbst schuld, ich habe von Coventry gehört – und von manchem mehr.)

Dann die allein 25000 bekannten Briefe, ein riesiger Fundus, der, von seinen kundigen Herausgebern aufbereitet, so deutlich zeigt, wie sehr Thomas Mann parallel zum Schreiben immer, wirklich immer, den geistigen Austausch darüber brauchte, vorwirkend wie rückwirkend, und mit welcher Alltäglichkeit er seinen inneren Themen in jeder Form der Auseinandersetzung, darunter als begieriger Zeitungsleser, stets zugewandt blieb. Spannung hielt. Er muss den ganzen Tag über gedanklich formuliert haben.

Wie schaffte er das alles? Die Chinesen wussten es schon, bevor es durch ihn selbst zur Formel des »gespannten Heldentypus« geworden ist: »Der Sieg des Willens« überschrieben sie ihre erste literarische Auswahl im Nobelpreisjahr 1929; es war ihr Titel für Manns Schiller-Novelle Schwere Stunde von 1905, aus der Zeit der Schaffenskrise, als sich der Dreißigjährige nach Buddenbrooks mit einem nun fälligen Meisterwerk unter Druck setzte.

Und schließlich, das turmhohe Werk überwölbend und von allen Seiten beleuchtend, die gigantische Rezeptionsgeschichte. Noch zu Lebzeiten Thomas Manns hat es Doktorarbeiten über einen einzelnen Satz gegeben; man könnte auch von einem einzigen Wort ausgehen. Beim 100. Geburtstag hielt man die Lage für nicht mehr überblickbar; das Jahr 1975 markierte zugleich eine Welle der kritischeren Emanzipation vom Repräsentanten. Gefolgt von der neuen Faszination durch die Veröffentlichung seiner Tagebücher in den 1980er und 1990er Jahren. Wobei Thomas Mann, wie kaum jemand vor ihm und wohl auch nicht nach ihm, den Bruch mit einem ehernen Tabu der Literaturwissenschaft bewirkte: das Werk nicht biographisch lesen, Protagonisten nicht mit dem Autor gleichsetzen zu dürfen. Vielleicht muss man mittlerweile hinzufügen, dass man auf diesem Wege zwar wohl einzelnen, künstlerischen Chiffren Thomas Manns, nie aber seinen Werken als solchen gerecht werden kann.

Er selbst hat schon bei den Zeitgenossen ein gewisses Maß dessen erwartet und gefördert; man sollte es merken, wer die Persona war, und ihn darin annehmen. Zum Beispiel als einen der Pflicht gehorchenden Prinzen Klaus Heinrich, der – nach lübischer Verfallsgeschichte Buddenbrooks neu durchgrünend – das Zweitgeborenenrecht etablierte: Königliche Hoheit