Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

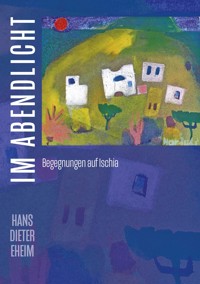

In seinem zweiten Ischia-Buch erzählt Hans Dieter Eheim von Einheimischen und Gästen, denen er in den vergangenen Jahrzehnten begegnet ist. Er schreibt über besondere Orte, denkwürdige Feste und eine faszinierende Natur. Dabei nimmt er die Leser mit auf seine Suche nach deutschen und italienischen Malern, die dort gelebt und gearbeitet haben. Mehr als 50 ihrer Bilder verbindet er mit eigenen Erzählungen und lässt Gegenwart und Vergangenheit dieser außergewöhnlichen Insel lebendig werden. So bewahrt er einen wichtigen Teil ischitanischer Geschichte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 345

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Zur Erinnerung an Dorothea, Michele und Nicola.

Mit großer Empathie und wertvollen Ratschlägen

haben sie das Entstehen des Buches begleitet.

Inhalt

Vorwort

Auf Bildersuche

Silvestertanz und Träume von Epiphania

Eine Herrscherin über zwei Reiche

St. Michael will aufs Meer

Der gefälschte Schwiegervater

Mit einem Kontrabass auf Reisen

Ginster auf italienisch

Im Schatten des Torre

Das Fest des Fisches

Unvergessene Freunde

Abschied am Abend

Nächtliche Szenen

In einer fremden Welt

Licht in der Nacht

Tod in Sant’Angelo

Morgengespräche

Im Reich der Kakteen

Eine magische Stunde

Gipfelsturm

Opera und Pasta

Ein Abenteurer auf der Suche nach Glück

Chopin in der via del sole

Farben der Wüste

Erinnerungen eines mulattiere

Das Atelier in Succhivo

San Michele und Don Vincenzo

Ein Wanderer zwischen zwei Welten

Ein Nachmittag unter Akazien

Refugium für einen Maler

Künstlerleben

Kreise schließen sich

Verzeichnis der Maler und Bilder

Dank

Zum Autor

Vorwort

Seit 1982 hat der Autor viele Reisen nach Ischia unternommen. 2006 erschien von ihm »Der Ginsterberg«, in dem er über Naturschönheiten und sehenswerte Orte der Insel sowie über das Leben einer außergewöhnlichen Frau schreibt. Sein zweites Ischia-Buch handelt von denkwürdigen Festen, vor allem aber von seinen Begegnungen mit Einheimischen und Gästen im Verlauf von drei Jahrzehnten.

Zunächst geht er auf die Suche nach Bildern deutscher Maler, die auf Ischia Erfüllung ihrer Sehnsucht nach ursprünglicher Natur und einem einfachen Leben fanden. Er entdeckt ihre Vielfalt, sie verändert und prägt seine Wahrnehmung der Insel. Doch im Mittelpunkt stehen Menschen, die er seit seiner ersten Reise dort kennengelernt hat: die letzten Fischer und Männer mit ihren Maultiergespannen, Weinbauern und Landarbeiter, Maler und Musiker, Besitzer von Bars und Restaurants, Pensionen und Hotels, Galerien und Boutiquen, einen Journalisten, einen Tagelöhner, einen ehemaligen Opernsänger, einen Pfarrer. Menschen, deren Leben immer neue Facetten der Insel aufweist.

Die in dem Buch gezeigten Bilder sind das Ergebnis einer langen Suche, die auch zu persönlichen Begegnungen mit Malern geführt hat. Bei der Auswahl der Werke von deutschen und italienischen Malern, die überwiegend vor vielen Jahren entstanden sind, geht Hans Dieter Eheim einen ungewöhnlichen Weg: Er stellt sie in einen direkten Zusammenhang mit seinen eigenen Erzählungen von Personen, Orten und Landschaften. Damit soll den Lesern die Möglichkeit gegeben werden, an dem »Zwiegespräch« zwischen Bildern und Erzählungen teilzunehmen, das große Zeiträume überbrückt und verbindet.

Mit den Erzählungen hat er einen weiten Bogen gespannt: Manche erstrecken sich über mehrere Jahrzehnte, andere ereignen sich an einem einzigen Abend. Es sind Begegnungen im Licht des Südens, die Hans Dieter Eheim zu allen Jahreszeiten fasziniert und immer wieder auf die Ginsterinsel geführt haben.

Auf Bildersuche1)

An einem grauen Winternachmittag im Januar 1982 entdeckte ich in einer Galerie in Hannover Aquarelle von Oleander, Artischocken und Anemonen, deren leuchtende Farben und Kompositionen mir sehr gefielen. Ich fand sie in der Galerie von Christoph Kühl, deren Ursprung im Dresden der 1920er Jahre liegt. Einer Zeit, als dort die »Kunstausstellung Kühl« zu einer bedeutenden Institution für die »Brücke«-Expressionisten wurde, später dann für Vertreter des »Realismus« und der »Neuen Sachlichkeit«. Dem Galeristen war mein großes Interesse an dem Maler der Blumenbilder nicht entgangen und er half mir daher, ihn persönlich kennen zu lernen. Es sei Ernst Bursche, aus gesundheitlichen Gründen verbringe er die Sommermonate bis weit in den Herbst auf der Insel. Dort könne ich ihn antreffen, wahrscheinlich in Forio.

Damit begann vor mehr als dreißig Jahren meine Suche nach Bildern deutscher Maler in Sant’Angelo und Forio für ein Buch, das ich über sie schreiben wollte. Eine Suche, die 2006 im Ristorante La Conchiglia in Sant’Angelo zu Ende ging.

Ernst Bursche – ein Maler von Menschen und Natur 2)

Zur Vorbereitung meiner ersten Reise hatte ich in einem Ischiaführer über die Bar Maria in Forio gelesen, nach dem zweiten Weltkrieg bis in die 1970er Jahre ein beliebter Treffpunkt von Malern und Komponisten, Schriftstellern, Schauspielern und Filmregisseuren, die unter einer Laube ihren vino und cappuccino genossen. Maria Senese, die Besitzerin, war die unumschränkte Herrscherin des Künstlervolks. Dorthin begab ich mich kurz nach meiner Ankunft im späten Sommer 1982. Ein Taxifahrer, den ich nach Ernst Bursche fragte, gab mir zur Antwort: »Si, si, Don Ernesto, naturalmente lei conosco.« Natürlich kenne er ihn, jeden Abend sei er ganz in der Nähe im Ristorante Epomeo zu finden.

Am nächsten Tag konnte ich den Maler dort begrüßen. Mit gebeugtem Rücken saß er vor einer Wand im hinteren Raum des Lokals, kaum einen Steinwurf von der Bar Maria entfernt. Weiß war sein langes, gelocktes Haar um ein tief gebräuntes Gesicht, weiß das weit geöffnete Hemd. Neben ihm seine Frau Olly in vornehm-aufrechter Haltung. Als ich ihm erklärte, wer ich sei, woher ich komme, warum ich auf der Suche nach ihm war, und nun sehr froh sei, ihn endlich gefunden zu haben, strahlten seine blauen Augen, und er lachte in unbändiger Freude. »Das ist ja ein dolles Ding« – ein ums andere Mal wiederholte er diese Worte mit seiner kräftigen Stimme und unterstrich sie mit den Händen. Wir verbrachten einen unterhaltsamen Abend, dem bald weitere folgen sollten.

Ernst Bursche war ich begegnet, einem Maler aus dem Dresdner Künstlerkreis um Otto Dix, dessen Meisterschüler und enger Vertrauter er war. 1907 in Carlsberg/ Oberlausitz geboren, studierte er an der Dresdner Kunstakademie und war Mitglied der »Dresdner Sezession«. Nach Kriegsende hielt er sich häufig an der Ostsee, insbesondere in Ahrenshoop, auf. In den 1950er Jahren unternahm er Studienreisen nach Frankreich, in die Sowjetunion und Ungarn. Reisen, die ihn 1958 nach Ischia und Sizilien und 1960 nach Sardinien führten, hinterließen bei ihm bleibende Eindrücke von südlichem Leben. Die Folgen des Mauerbaus durch die DDR-Regierung von 1961 veranlassten ihn, ein Jahr später Dresden, seine Heimat in persönlicher wie künstlerischer Hinsicht, schweren Herzens zu verlassen. Gemeinsam mit Ehefrau Olly und Sohn Stefan lag sein Wohnsitz nun in Düsseldorf. Ausdruck für die wieder gewonnene Freiheit waren in den 1970er Jahren Reisen in verschiedene Länder Südeuropas und in die USA. Von 1963 an verbrachte er die Sommermonate regelmäßig auf Ischia, bis 1966 in Sant’Angelo, danach bis kurz vor seinem Tod 1989 in einem Landhaus in Forio. Diese Aufenthalte hatten weitreichende Folgen für seine künstlerische Arbeit.

Bursches Frühwerk ist von der »Neuen Sachlichkeit« geprägt, nach Kriegsende beeinflusste eine Neigung zum Expressiven seine Arbeit. »Vorbild war ihm vor allem die Natur in ihrer Ursprünglichkeit, Schönheit und Zeitlosigkeit«, so formulierte es Dr. Stefan Bursche zur Ausstellungseröffnung »Ernst Bursche – Leben im Licht des Südens« 2008 in Forio anlässlich des hundertsten Geburtstages seines Vaters. Ein wesentliches Thema für ihn war zunächst das »Bildnis«, angeregt vor allem von der Malerei der italienischen Frührenaissance. Später waren es die vielfältigen Landschaften der Insel, insbesondere ihre vulkanisch-bizarren Formen. Blumen und Stilleben fanden in Aquarellen ihren Ausdruck. In vielen Porträts, überwiegend gezeichnet mit schwarzer Kreide, waren es Fischer und Weinbauern, deren einfaches Leben er auch für sich selbst erstrebenswert fand. Einige wurden seine Freunde.

Bursche malte zerklüftete Berge, tiefe Schluchten und weite Küsten. Das für mich eindrucksvollste Bild: ein schwarzer Raubvogel, der aus einem blassblauen Himmel zu Boden gestürzt war. Ein toter Vogel mit weit ausgebreiteten Flügeln, die Lider geschlossen, inmitten des Jagdgeschreis dieser Welt. Wie mir Einheimische erzählten, kam er an seinen Lieblingsstrand nahe Forio immer mit einer Tasche, darin eine Weinflasche. Gelegentlich brachte er Artischocken mit, die er in den Sand steckte und malte. Er liebte Rosen, aber auch die orangefarbenen Blüten von Granatäpfeln, die Blüten von Kakteen, Agaven und Oleander. Aquarelle aus dieser Zeit gleichen Farbexplosionen.

Die Stunden mit ihm empfand ich als ein Geschenk. Einmal lud er mich in sein Landhaus in den Weinbergen über Forio ein. Im Schatten alter Olivenbäume tranken wir Wein von den Epomeo-Hängen. Gemeinsam mit seiner Frau Olly betrachteten wir später seine Werke in dem lichtdurchfluteten Atelier. Auf einer Staffelei ein fast fertiggestelltes Bild mit Sicht auf Forio, eine seiner letzten Arbeiten. Andere Bilder zeigten das Massiv des Epomeo, malerische Buchten, bizarre Felsformationen und Stilleben mit Weintrauben und Paprika.

In heiterer Stimmung unterhielten wir uns über seine vielen Jahre auf Ischia, über seine ersten Reisen dorthin, und wie die Insel zur zweiten Heimat wurde. Ich hatte gehört, dass Ernst Bursche als Maler eher ein Einzelgänger war und kaum den künstlerischen Austausch mit Kollegen suchte. Daher freute ich mich umso mehr, dass er an diesem Tag zum ersten Mal über andere Maler sprach. Hans Purrmann und Werner Gilles hatte er, so erfuhr ich, schon während seines ersten Aufenthalts im Jahr 1958 kennengelernt, Gilles machte ihn mit Eduard Bargheer bekannt. Mit ihm traf er sich gelegentlich im Ristorante Epomeo, das sie beide wegen der guten Küche und Weine schätzten. Auch der Berliner Maler Karl-Heinz Feyen zählte zu seinem Bekanntenkreis. Vom Atelier aus zeigte er mir dessen Wohnung in einem der torrioni – Türme aus der Zeit der Sarazenenüberfälle.

Am Ende unseres Gesprächs schaute er nachdenklich auf das tief unten gelegene Forio, über das Städtchen hinweg bis zur Punta Caruso. Beim Verlassen des Hauses schlug er mir vor, ihn doch auch in Düsseldorf, seinem Winterdomizil, zu besuchen. In der Vorweihnachtszeit folgte ich dieser Einladung, begleitet von meiner Schwester Hannelore und ihrem Mann, denen ich schon oft von dem Maler und seinen Bildern erzählt hatte.

Gern denke ich an einen Nachmittag in der Vorweihnachtszeit, den wir mit ihm und seiner Frau in ihrer Stadtwohnung verbrachten. Inmitten einer Fülle von Aquarellen und Zeichnungen auf mehreren Tischen, Stühlen und Regalen. Blumenbilder mit Rosen, Oleander und Artischocken, Stilleben und Landschaften. Eine Vielfalt an Motiven, Formen und Farben, die mich zunehmend betäubte. Unserem Gastgeber war das nicht entgangen. Lachend schlug er mir vor, bei einem Glas Wein doch erst einmal eine Pause zu machen. Kaum hatten wir uns an einen kleinen Biedermeiertisch zurückgezogen, waren unsere Gedanken in Ischia. Wir unterhielten uns über den Sommer auf der Insel, und Ernst Bursche geriet ins Schwärmen. Während seine Frau wegen der großen Hitze die Insel dann meide, sei das glücklicherweise kein Problem für ihn, und er fühle sich am wohlsten, wenn im August die Großfamilien aus Neapel dort ihren Urlaub verbringen würden. Kaum sattsehen könne er sich an den Kindern mit ihren dunklen Augen und dem gelockten Haar. Wie froh mache ihn ihr Lachen und ihre Ausgelassenheit beim Spielen.

Rasch fand ich danach wieder in die Bilderwelt des Malers zurück. Und er hatte Recht mit seinem Vorschlag für ein Atemholen behalten, denn schon bald hatte ich mich für ein Aquarell entschieden. Als glücklicher Besitzer einer Komposition mit Artischocken verließ ich am Abend sein Haus, während meine Schwester ihr Herz an ein Rosenbild in samtenem Rot verloren hatte.

Ernst Bursche. Artischocken. 1976

Im darauffolgenden Frühling reiste ich wieder nach Ischia und machte mich bereits am ersten Tag auf den Weg nach Forio. Voller Vorfreude auf ein Wiedersehen mit Ernst Bursche eilte ich die via Cardinale Lavitrano und via Roma hinauf. Doch als ich vor seinem Landhaus in der via Chiena stand, betätigte ich vergebens die Klingel, die grünen Fensterläden waren verschlossen. Von Nachbarn erfuhr ich, dass er schwer erkrankt war und daher den Sommer nicht mehr auf der Insel verbringen konnte.

Spurensuche in den Bergen

Nach dem Tod von Ernst Bursche wollte ich die Orte kennenlernen, an denen seine Aquarelle und Zeichnungen von Landschaften der Insel und ihrer Bewohner entstanden waren. Einheimische danach befragt, wer mir dabei helfen könne, wiesen mich auf Salvatore Mattera hin, der in Succhivo wohnte. Viele Jahre lang sei er mit dem Künstler befreundet gewesen. Mit seinem Microtaxi habe er ihn im Frühling immer am Bahnhof in Neapel abgeholt, und oft seien sie gemeinsam in die Berge gefahren. Wenig später verabredeten wir uns in der Bar Ponte in Sant’Angelo. Salvatore war sichtlich erfreut, dass er mit mir über jene Jahre sprechen konnte.

An einem Sommermorgen fuhren wir in seinem Microtaxi zu einsam gelegenen Dörfern und Osterias, die in besonderer Weise mit seinem Freund verbunden waren. Auf der Fahrt durch Succhivo hielt er vor einem kleinen Kiosk an und erzählte mir eine Geschichte, die mich sehr berührte. Hier hatte eine Frau mit Namen Lucia Rosa gearbeitet. 1979 war sie bei einem Verkehrsunfall ganz in der Nähe auf tragische Weise ums Leben gekommen. Von ihr hatte Ernst Bursche einige Jahre vor ihrem tödlichen Unfall ein Porträt mit dem poetischen Titel »Frau im Rosenhag« gemalt. Manchmal habe er neben der Staffelei gestanden und zugeschaut, wie das Bild entstanden sei. Als Salvatore darüber sprach, war sein Gesicht voller Trauer.

Ernst Bursche. Frau im Rosenhag. 1976

Zunächst noch in Gedanken bei dieser Geschichte, fiel mein Blick während der Fahrt auf einen Katalog zur letzten Ausstellung Bursches 1986 in Forio, den Salvatore hinter sein Lenkrad geklemmt hatte. Luigi Coppa, ein bedeutender ischitanischer Maler, mit dem Bursche eine große gegenseitige Wertschätzung verband, hatte die Ausstellung im Torrione, einst stärkster der Türme zum Schutz der Bevölkerung vor den Sarazenen, vorbereitet und organisiert. Sie war eine Würdigung seiner Arbeit durch die Region Kampanien und die Kommune von Forio. Auch war sie ein Dank für seine langjährige Treue zur Insel.

Durch ein ausdrucksvolles Foto von Bursche auf dem Katalogeinband neugierig geworden, begann ich darin zu blättern. Dabei entdeckte ich einen Beitrag von Pietro Paolo Zivelli über einen Besuch des Malers. In einfühlsamer Weise beschreibt er die via Chiena hinauf zu dessen Sommerdomizil: gesäumt von Olivenbäumen und Weinstöcken, von Blumen, Früchten und Kakteen, von hohen Wällen aus Tuffstein. Er schreibt über die warmherzige Begrüßung durch seinen Freund am Eingangstor zum Innenhof, über seine Ausstrahlung und die Offenheit ihrer Unterhaltung. Beim Lesen dachte ich mit Wehmut an meinen eigenen letzten Besuch. Als ich auf einzelne Abbildungen im Katalog zeigte, sagte Salvatore, dass er natürlich Bilder von Ernesto habe, »wunderschöne Blumenbilder«, wie er hinzufügte. Wenige Tage später konnte ich sie in seinem Haus in Succhivo bewundern.

In dieser Zeit lernte ich in der Bar Ponte einen anderen Mann von der Insel kennen. Nach einem wenig erfreulichen privaten Ferngespräch mit Berlin von der Telefonzelle aus, damals noch die einzige Möglichkeit, welche die Gemeinde ihren Gästen bot, war mir nach einem Grappa zumute. Dabei kam ich mit einem Mann ins Gespräch, der mich nach wenigen Minuten an seinen offenbar reichen Erfahrungen mit weiblichen Besuchern der Insel, vornehmlich aus nördlichen Ländern, teilhaben ließ. Um der Unterhaltung eine andere Richtung zu geben, erwähnte ich Ernst Bursche, der, wie er vielleicht wisse, viele Jahre lang die Sommermonate auf der Insel verbracht hatte. Der Mann betonte, dass er ihn gut gekannt habe, manchmal habe er ihn in einem alten Bauernhaus in der Nähe von Panza gesehen. Und er sei im Besitz vieler Bilder in seinem Haus oberhalb von Panza. Inzwischen hatten wir beide mehrere Grappe getrunken. Und doch beschlossen wir gegen Mitternacht, dorthin zu fahren, denn wir waren davon überzeugt, dass die Besichtigung dieser Bilder keinen Aufschub duldete. Nach einer wilden Fahrt im Microtaxi über steile, kurvenreiche Straßen und Feldwege erreichten wir unser Ziel. Noch heute sehe ich die Farben und Landschaften der Aquarelle vor mir, durch den damaligen Grappagenuss leider etwas verschwommen.

Karl Schneider – ein Lebenskünstler 3)

Zu Beginn meiner Bildersuche entdeckte ich in der Casa Garibaldi, meiner Pension in Sant’Angelo, ein Aquarell von großer Leichtigkeit in der Komposition und Frische der Farben. Wenige Tage später lernte ich Karl Schneider, der das Bild gemalt hatte, im Atelier seines Hauses persönlich kennen. Ein sparsam eingerichteter Raum mit leicht gewölbter Decke. Einige wenige geflochtene Stühle für Gäste. Ein langer, schmaler Holztisch, an dem er arbeitete. Darauf mehrere Bleistifte und Federn, ein Lineal, Farbtöpfe und Pinsel, eine Schale zum Auswaschen der Farben, der Entwurf für ein neues Bild. Einziger Schmuck in dem Raum waren Aquarelle und Zeichnungen an den weißen Wänden: sein Haus und Garten, der kleine Hafen und der Torre – ein Bergkegel vulkanischen Ursprungs – ,das Dorf im Sturm, Landschaften der Insel, die Wallfahrtskirche Santa Maria del Monte hoch über Forio und der pittoreske Fischerhafen von Procida. Bilder, auf denen er manchmal mit der Feder Strukturen andeutete, gleichsam ordnendes Gefüge und Orientierung für fließende, stimmungsvolle Farben. Sie ließen seinen Beruf als Architekt erkennen. Während ich die Zeichnungen und Aquarelle betrachtete, stand er meist schweigend an der weit geöffneten Tür. Erstaunlich war seine Wortkargheit, sein Gleichmut gegenüber möglichen Kaufabsichten. Daran gänzlich desinteressiert schien der große, gutaussehende Mann.

Karl Schneider war Architekt und Künstler. Ein Ästhet, der die Frauen liebte, den Wein, klassische Musik und den Tango. Stundenlang haben wir gemeinsam Musik gehört, über »Gott und die Welt« diskutiert, gemeinsam auf das Meer hinausgeschaut, gelegentlich auch ziemlich viel von seinem kräftigen, nach Vulkanerde schmeckenden Rotwein getrunken. Ein Mann,mit dem ich bis zu seinem Tod verbunden blieb. Sein für mich wichtigstes Aquarell zeigt Sant’Angelo im Sturm: dramatisch in der Komposition, düster in den Farben. Damit hatte er sich, wie mir schien, endgültig von seiner langen Tätigkeit als Architekt befreit.

Karl Schneider. Sant’Angelo am Hafen. o. J.

Das Haus einer kunstliebenden Frau 4)

In dieser Zeit lernte ich auch Dolly Marie Barricelli kennen. Aus einer alten Bremer Familie stammend, deren Geschichte bis ins späte Mittelalter zurückreicht, wohnte sie nach einer gescheiterten Ehe seit 1939 im Münchner Künstlerviertel Schwabing. In den 1950er Jahren verließ sie die bayrische Metropole, um gemeinsam mit einem Seemann aus Sant’Angelo – sie hatte ihn während einer Urlaubsreise dort kennen- und liebengelernt – ein neues, gänzlich anderes Leben zu beginnen. Sie baute eine Pension auf, die sie nach ihrer Schwiegermutter Sofia nannte. Schon bald kamen Gäste aus vielen Ländern. Sie stammten aus europäischen Adelsfamilien, waren Diplomaten und Weltenbummler, vor allem Bildhauer und Maler aus ihrer Münchner Zeit.

Von großer Noblesse waren die abendlichen Auftritte der Hausherrin, wenn sie sich, stets als letzte, mit langsamen Schritten und knapp bemessenen Bewegungen zu einem ovalen grünen Tisch begab. Eine Frau von mittlerer Größe; das weiße, leicht gewellte Haar kurz geschnitten; auffallend groß ihre blauen Augen. Dezent gekleidet, mit viel Gefühl für Stoffe und Farben und erlesenem Schmuck, nahm sie nach allen Seiten grüßend Platz. Sie legte die Hände zu beiden Seiten des Gedecks und schaute aufmerksam in die Runde.

Nach meinen Begegnungen mit Ernst Bursche und Karl Schneider öffnete mir Dolly Barricelli die Tür zu weiteren deutschen Malern und ihren Bildern. In ihrem Haus zeigte sie mir Aquarelle, Lithographien und Zeichnungen mit Titeln wie »Fliegender Fisch«, »Giorgio, der Fischer« und »Segelschiff im Mondschein«. Auf anderen waren die Piazza und der Torre, die schroffe Felsenküste vor der Sorgettobucht sowie Straßenszenen in Forio dargestellt. Die Bilder ließen in ihr persönliche Erinnerungen an Ferenz, Niederreuther, Kirchpfenning, Sertürner und Helmholz wach werden, die vor vielen Jahren hier gelebt hatten. Bei interessanten Gesprächen verbrachten wir viele Stunden im salone. Sie schufen Vertrauen zwischen uns, das mit den Jahren immer mehr wuchs.

Hotel Conte – ein Zuhause für Maler

Während meiner ersten Besuche von Sant’Angelo stieg ich an den frühen Abenden oft auf den Torre, um von dort die Sonnenuntergänge zu beobachten. Dabei entdeckte ich eines Tages Werke von Ernst Bursche im Hotel Conte am Fuß des Vulkankegels. Eine breite Wand voller Bilder am Ende des Speisesaals zog mich an: Aquarelle und Ölbilder mit Ansichten des Dorfes, von sanften Hügeln, bizarren Berggipfeln und Schluchten. Aber vor allem waren es Kohlestiftzeichnungen von Menschen, die meine Aufmerksamkeit erregten. Ich las ihre Namen, die der Maler mit sorgfältiger Handschrift auf den Blättern festgehalten hatte.

Ernst Bursche. Stalino. 1968

Ernst Bursche. Buono Sebastiano. 1968

Ernst Bursche. Cicilio. o. J.

Ernst Bursche. Giovanni. 1973

Den Eigentümer dieser ausdrucksstarken Porträts wollte ich kennenlernen. Der von mir befragte Kellner rief einen Namen in die angrenzenden Räume. Ich vernahm ein ruhiges, wohlklingendes »si«, und wenig später kam Michele Zunta, der Hotelbesitzer, auf mich zu. Er fragte mich, was ich denn wolle. Als er meinen Wunsch vernahm, über die Bilder an der gegenüberliegenden Wand mehr zu erfahren, begleitete er mich dorthin. Und die Augen meines »Ausstellungsführers« strahlten, als er zu erzählen begann …

Ernst Bursche, von dem die Kohlestiftzeichnungen stammten, sei ein Mensch gewesen, über den alle mit großer Zuneigung sprachen. Für einige Jahre habe er in Sant’Angelo gelebt. Wie andere Künstler im Hotel Conte, überwiegend aber in einer Art Höhlenwohnung auf dem Torre beim Bauern Francesco del Deo, genannt Ciubirro. Viele Einheimische habe er gezeichnet und gemalt: Fischer, mulattieri – Führer der Maultiere – und Weinbauern der umliegenden Dörfer, aber auch Besitzer von Hotels in Sant’Angelo.

Dann führte mich Michele Zunta zu weiteren Bildern, die für mich interessant sein könnten. Zunächst zu einem Porträt des Schweizer Malers Ulrich Schmid, das von Ulrich Neujahr aus Berlin stammt. Beide waren im Sommer regelmäßige Gäste im Hotel Conte. Er zeigte mir Holzschnitte des Berliners, die er der Familie Zunta regelmäßig zum Jahreswechsel geschenkt hatte; andere mit Dorfszenen und von Stalino, dem berühmten Tavernenbesitzer am Eingang zur Cavascura; außerdem Aquarelle in Temperafarben voll von der Heiterkeit der Insel.

Während wir bei einem Campari vor dem Hotel saßen, erzählte er mir auch von dem russischen Maler Arkady Kusmin. Geboren in Moskau, verließ dieser nach Ausbruch der Revolution 1917 seine Heimat, es sollte für immer sein. In Paris verbrachte er künstlerisch prägende Jahre, die mit dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges jäh endeten. Anfang der 1950er Jahre fand er dann in Sant’Angelo ein neues Zuhause. Zwei Jahrzehnte lang wohnte er im Sommer zunächst bei Agnesina im Conchiglia, später dann beim Capitano Valerio direkt am Fuß des Torre. Zum Frühstück kam er gewöhnlich ins Hotel Conte. Gemeinsam mit seiner Frau, der bekannten Fotografin Regina Relang, saß er immer in derselben Ecke rechts neben dem Eingang. Zu einem Butterbrot mit Marmelade gehörte, wie sich Michele noch genau erinnerte, jeden Morgen auch ein Glas mit drei hartgekochten Eiern. Der eher verschlossen wirkende Künstler trug stets ein rotes Halstuch und zum Schutz gegen die Sonne einen breitkrempigen Hut.

Ob Kusmin, wie andere, überwiegend auf der Piazza, am Strand, in den nahen Schluchten und auf den umliegenden Hügeln gemalt habe, fragte ich. Nein, er habe fast immer auf der großen Terrasse seines Ateliers gearbeitet. Dort seien die meisten Bilder entstanden. Leider besitze er selbst keine Originale. Aber er könne mir einen kleinen Katalog zeigen, der einige Jahre nach dem Tod von Kusmin 1974 erschienen sei. Darin sah ich Abbildungen, reich an südlichem Leben. Mit sonnenüberstrahlten Bergen, die zu orangefarbenen Pyramiden wurden, und Häuser zu Farbblöcken. Die Sonne schien aus grünen oder lilafarbenen Himmeln. Fische, Vasen und Krüge fanden in fantasievollen Stilleben zueinander.

Gespannt folgte ich den Worten meines »Austellungsführers«. Zum Schluss überraschte er mich mit zwei reich verzierten Gästebüchern. Eines enthält die Register von Hotelgästen seit dem Jahr 1956, darunter Werner Gilles, Gertrude Helmholz und weitere Maler. Beim Durchblättern des anderen fiel mir auf, wie häufig die familiäre Atmosphäre des Hauses und die Liebenswürdigkeit von Michele und seiner Frau Lisa, die es führen, erwähnt werden. Die Gästebücher vermitteln einen Einblick in die Geschichte des Hotels, aber auch in die von Sant’Angelo, wie es einmal war. Als mir Michele Zunta zum Abschied die Hand gab, fühlte ich, dass ich ihn zum Freund haben möchte.

Bar Ridente und Ristorante Pescatore – lebendige Geschichte auf der Piazza

Nach meinen Besuchen in der Casa Schneider, der Casa Sofia und dem Hotel Conte waren meine nächsten Ziele die Bar Ridente und das Ristorante Pescatore, zwei Lokale mit langer Tradition. Die Ecke am Ridente! Hier haben sie alle gesessen: die Maler und Bildhauer, die Journalisten und Schriftsteller, wie auch Lothar Dietz aus München, auf der Piazza stets mit einer Baskenmütze und einem Strohhut am Strand. In die Mauer ist ein Halbrelief in Bronze eingelassen, das er der Gemeinde schenkte. Es zeigt den Torre, die Fischer mit ihren Booten und Fischen, Dietz selbst links oben, ganz am Rand der Darstellung.

Beim Betreten der Bar blickte mir der legendäre Fischer Giovanni, »il grande maestro di pesca«, mit einem leicht verschmitzten Gesichtsausdruck entgegen. Der Frauenheld in blauem Hemd, die kräftigen Arme vor der Brust verschränkt, dessen Begräbnis 1975 »einem Bischof zur Ehre gereicht hätte«, so eine Journalistin in der Süddeutschen Zeitung. Sein Porträt, gemalt von Ernst Bursche, hing an der Wand über den Tischen der Kartenspieler. Als ich Peppino Iacono, den Besitzer, um Erlaubnis bat, das Gemälde fotografieren zu dürfen, schien er sich darüber zu freuen. Natürlich könne ich dies tun, am besten draußen in der Sonne, die Stühle vor den kleinen Tischen seien dafür eine gute Stütze.

Als Ausdruck für seine Freude über mein fotografisches Bemühen um den großen Fischer – den letzten »senza motore«, mit einem Boot ohne Motor – lud er mich anschließend ein, ihn in seine über der Bar gelegene Privatwohnung zu begleiten. Er wolle mir noch ein Bild zeigen, welches ein Berliner Gast vor langer Zeit von der Piazza gemalt hatte. Es war von Werner Schulz, dem Vetter einer Berliner Ärztin, die mir Anfang der 1980er Jahre diesen Ort wegen seiner Thermalbäder empfohlen hatte.

Dem Ridente gegenüber das Pescatore. Hier hatte Dolly während ihrer ersten Jahre unvergessliche Stunden verbracht. Im Schein von Kerzen und Karbidlampen der Tintenfischer tanzte sie nach der Musik von Grammofonplatten mit den Malern und Fischern Tango bis tief in die Nacht. Italiener, die in den 1920er Jahren auf Grund der schweren Wirtschaftskrise nach Argentinien ausgewandert waren, hatten bei ihrer Rückkehr in die Heimat nach dem Ende des zweiten Weltkrieges den Tango mitgebracht. In der Fremde war er für viele eine musikalische Ausdrucksform für ihr Heimweh und ihre Einsamkeit. Rasch wurde er in Italien populär.

Paolo Iacono, ein Sohn des Inhabers des Pescatore, bot mir sofort seine Hilfe an, als ich ihm von meiner Bildersuche berichtete. Er habe Aquarelle von Ernst Bursche, er liebe seine Bilder und sammle sie. Während er Gäste bediente, sah ich mich in den hohen Räumen um: Aquarelle von Ernst Bursche und anderen Malern; Aufnahmen von Werner Gilles, der Pfeife rauchend auf einer Treppe neben dem Pescatore saß; vergilbte Fotos der Piazza vor fünfzig Jahren und der Einwohner beim Transport von Weinfässern auf ihre Schiffe, mit denen sie damals bis zur ligurischen Küste fuhren.

Wenig später hatte ich die von mir ausgewählten Arbeiten von Ernst Bursche – Ansichten des Hafens von Porto und des Castello Aragonese in Ponte – von den Wänden abgehängt und nach draußen getragen. Während ich sie fotografierte, leuchtete ihr Blau in der herbstlichen Mittagssonne.

Werner Gilles – ein Maler des Mythischen

Inzwischen hatte ich bei meiner Bildersuche oft Neues und Überraschendes erfahren. Aber da war noch einer, um dessen Leben und Bilder sich viele Geschichten rankten: Werner Gilles. Ein Maler von mythologischen Themen, voller Symbolik und Mystik. Menschen und Natur der Insel, vor allem der Torre, hatten ihn nie zur Ruhe kommen lassen. Meine Suche nach seinen Gemälden geriet zu einer abenteuerlichen Reise in die rätselhafte Welt dieses Künstlers.

Von Dolly hatte ich zum ersten Mal seinen Namen gehört. Mit leiser Stimme hatte sie mir einmal von ihrer Begegnung mit ihm in den 1950er Jahren erzählt. Von dem Maler, der oft im »steinernen Winkel« des Ridente saß, seinen Wein trank und auf den Torre blickte. Ihre Schilderung ließ mich nicht ruhen.

Mehrere Dorfbewohner hatten mir Familien genannt, in deren Haus Gilles im Laufe der Zeit gelebt und gearbeitet hatte. Die Villa Sirena wurde immer wieder erwähnt. Auch ein gewisser Sergio, den ich doch sicher kennen würde, da er ständig irgendwo unterwegs sei, vor allem sei er oft auf der Piazza.

Während eines Aufenthalts im späten Winter des nächsten Jahres gelang es mir nach mehreren vergeblichen Versuchen an einem grauen, windigen Morgen, den ältesten Sohn der Familie Iacono, Besitzer der Villa Sirena, zu sprechen. Er stand auf einer Leiter, über eine Mauer gebeugt, um Schäden von den letzten heftigen Stürmen auszubessern. Seine Antwort auf meine Frage nach Bildern von Gilles war ernüchternd: Seine Familie habe keine Bilder von ihm, alle habe sie bereits seit langem verschenkt oder verkauft; und er wisse auch nicht, wo im Ort welche seien. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, fuhr er fort, die Mauer zu reparieren.

Enttäuscht von seiner Antwort, war ich dabei, zu resignieren. Aber eine Bildersuche, ohne Werke jenes Malers gefunden zu haben, der Sant’Angelo auf eine Weise einfing, wie kein anderer? Im Mai sprach ich mit Michele Zunta, mit dem ich seit einiger Zeit freundschaftlich verbunden war, über meine bisher vergeblichen Bemühungen. Nach einigem Nachdenken nannte er den Namen von Sergio, dem Inhaber der Bar La Brezza, dicht am Torre gelegen. Einem Winkel, der noch immer wild und ursprünglich war. Man erzähle sich, dass dieser einige Originale des berühmten Malers besitze, auch er wolle sie endlich sehen.

Mehrmals standen wir vor dem Eingang zu seiner Bar, er war verschlossen. Doch an einem Abend ereignete sich das kaum mehr Erhoffte: Aus dem Gebäudeinneren ertönte nach wiederholtem lautem Rufen seines Namens zunächst ein zögerliches, dann kräftiges »si«. Einige Minuten später tauchte Sergio endlich auf.

Er führte uns in seine abendliche Bleibe. Aber anstatt zunächst mit uns für ein Getränk an der Theke zu verweilen, bat er uns über eine steile Holztreppe sofort nach oben. In seine »privaten Räume«, wie er mit einem vieldeutigen Lächeln sagte. Als wir ihm unser Anliegen erklärten, wurde der zunächst etwas verschlafen wirkende Mann in gelbem Pullover plötzlich hellwach. Ja, er habe Bilder von Werner Gilles; auch in seinem Haus der Pizzeria Pasquale gegenüber. Gern werde er sie uns zeigen. An einem der nächsten Abende wäre es möglich. Aber es müsse noch vor Sonnenuntergang sein, natürliches Licht sei für die Farben wichtig.

Drei Tage später stiegen Michele und ich erneut die Holztreppe in der Bar nach oben. Sergio breitete auf einem rasch frei geräumten Tisch seine Schätze aus, die letzte Sonnnstrahlen streiften. Zunächst zeigte er uns ein Stilleben mit Blumen von Kusmin, dem russischen Maler, in dunklen Farben. Dann endlich Bilder von Werner Gilles: eine abstrakte Farbkomposition und ein Aquarell von Sant’Angelo in seltsam verzerrter Perspektive und Sicht aus großer Höhe – bei einem Fantasieflug gemalt, so seine Vermutung.

Während der Präsentation blickte mich Sergio immer wieder erwartungsvoll an. Doch zunehmend schien er irritiert von meiner Zurückhaltung. Und als wir uns kurze Zeit später schweigend verabschiedeten, war kein Lächeln mehr in seinem Gesicht. Auf dem Weg über den Damm, der Torre und Dorf miteinander verbindet, dachte ich darüber nach, dass ich immer wieder von Fälschungen der Werke von Gilles gehört hatte. Und dass meine Suche nach den künstlerischen Spuren des geheimnisvollen Malers vermutlich noch einige Zeit weitergehen würde.

Die Villa Sirena im Winter, die Bar La Brezza im Frühling – Hoffnungen wurden zu Enttäuschungen, immer größer wurde meine Ratlosigkeit. Im Herbst öffnete Dolly mir eine weitere Tür. Ich solle doch zur Casa Celestino gehen und mit der Besitzerin sprechen. Signora Iacono sei seit Jahrzehnten eine passionierte Sammlerin der Arbeiten von Künstlern. Von einer »Schatztruhe« werde gemunkelt, die sie nur nach längerem Bitten und nur für enge Vertraute öffnen würde. In ihr befänden sich auch Arbeiten von Werner Gilles, da sei sie sich ganz sicher.

Noch am selben Tag stand ich gegen Abend an der Rezeption des Hotels und fragte nach der Signora. Mit einer Mischung aus Höflichkeit und leichtem Misstrauen kam mir eine junge Frau entgegen. Die Signora sei nicht da, sie sei in ihrem Haus in Succhivo, was ich denn wolle. Ich sagte ihr, dass ich Bilder von Werner Gilles suche. Von Dolly Barricelli habe ich erfahren, dass ich hier welche finden werde. Deshalb sei ich gekommen und hoffe, dass sie mir weiterhelfen könne.

Wiederholte Erklärungen waren vonnöten, bis die Frau endlich zu erkennen gab, dass es hier solche Bilder gäbe, und dass ihr selbst das Beste der Sammlung gehöre. Ihre offenen Worte verblüfften mich, und in meinen Augen muss ein Ausdruck von großer Erwartung entstanden sein. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, eilte die Frau nach oben. Einige Minuten später kam sie mit einem Bild unter dem Arm zurück und stellte es an die Rückenlehne eines Sessels im Foyer. Staunend sah ich eine Darstellung des Dorfes mit dem Torre, der Hügel und Berge, des Meeres, die mir fremd war, denn der Künstler hatte das von ihm Wahrgenommene in neue Formen und Farben verwandelt. Es war seine ganz eigene, unverwechselbare Interpretation. Eine Verdichtung all dessen, wovon ich träumte, wenn der Winter in Berlin nicht enden wollte.

Erfreut nahm die Frau, Signora Iaconos Tochter Carla, meine Reaktion zur Kenntnis und wies auf die Signatur von Werner Gilles hin. Um mögliche letzte Zweifel an der Echtheit der Arbeit zu beseitigen, zeigte sie mir dann noch deren Rückseite: In matten Farben und flüchtigen Umrissen war das Thema skizziert. Dies sei typisch für die damalige finanzielle Lage des Malers gewesen, erklärte sie mir, ein überzeugender, weiterer Beweis dafür, dass kein anderer als er selbst dieses Werk gemalt haben konnte. Nachdem ich es noch fotografiert hatte, verließ ich bei Sonnenuntergang die Casa Celestino. Ich war mir sicher, dass ich mein Ziel endlich erreicht hatte.

Einige Tage später lernte ich auch Signora Iacono selbst kennen, die Sammlerin von Zeugnissen jener goldenen Jahre. Sie begrüßte mich mit großer Höflichkeit und vornehmer Zurückhaltung. Sorgsam frisiert und elegant gekleidet saß sie mir im Foyer des Hotels gegenüber, neben sich die Skulptur eines ischitanischen Künstlers – später erfuhr ich, dass Bolivar Patalano sie geschaffen hatte. Die ehemalige Volksschullehrerin erzählte von den Malern jener Zeit. Neben Eduard Bargheer und Franz Markgraf, dessen dramatische Darstellungen der Naturgewalten auf der Insel einen Raum neben der Rezeption beherrschten, war es immer wieder Werner Gilles, auf den sie zu sprechen kam.

Bolivar Patalano. Werner Gilles. o. J.

Noch mehr über den Maler und sein Werk wollte ich erfahren. In Berlin traf ich mich daher mit einem Kunstexperten, dem ich weitere wertvolle Informationen verdankte. Doch er bestätigte auch, was ich immer wieder gehört hatte: die Existenz gefälschter Bilder von Gilles, die kaum jemand von den echten unterscheiden könne. Spezialisten gingen soweit, Farbproben zu entnehmen und im Labor auf Spuren von Tabak zu untersuchen, da Gilles während des Malens fast immer geraucht habe. Auch juristische Probleme beim Urheberrecht einer Veröffentlichung seien zu beachten, um viel Geld könne es dabei gehen.

Diese Hinweise machten mich nachdenklich. Meine beharrliche Suche, in der Casa Celestino nach meiner Überzeugung erfolgreich beendet, erschien in einem neuen Licht. Neben der Prüfung einer möglichen Fälschung des dort gezeigten Bildes waren offenkundig auch juristische Kenntnisse vonnöten. Daher müsse ich, wie der Kunstexperte mir dringend riet, nun vor allem Dr. Kleinheisterkamp, den Erben von Werner Gilles, konsultieren.

Unverzüglich rief ich bei ihm an. Ja, er sei Dr. Kleinheisterkamp, was ich denn von ihm wolle, so die distanziert klingende Frage. Ich schilderte ihm mein Anliegen, und es gelang mir, seine offenkundige Skepsis zu überwinden. Er schlug mir vor, doch einfach mal nach Krefeld zu kommen, dann könnten wir persönlich miteinander sprechen. Wie sehr hatte ich auf diesen Vorschlag gehofft!

Gerne kam ich seiner Bitte nach, ihm eine Aufnahme des von mir erwähnten Gilles-Bildes zu schicken. Einige Tage später ließ er wieder von sich hören. Er habe Zweifel, ob es sich bei dem Bild wirklich um ein Original handle. Im Übrigen teile ein von ihm konsultierter Galerist in Düsseldorf seine Bedenken. Mir sei doch sicher bekannt, in welchem Ausmaß in Neapel und Umgebung gefälscht werde. Das Ergebnis des schwierigen, aber offenen Telefonats war der gemeinsam bekräftigte Wunsch nach einem baldigen persönlichen Gespräch.

Um in dem zu Ende gehenden Jahr noch einmal südliche Wärme zu erleben und im Meer zu schwimmen, reiste ich für ein paar Tage erneut nach Ischia. Kurz nach meiner Ankunft hatte ich Gelegenheit, in meiner Pension eine Filmdokumentation über Werner Gilles zu sehen,die Maria, eine Tochter der Familie D’Iorio, von einem Berliner Gast erhalten hatte.

Es war ein Nachmittag im Herbst. Das Licht war diffus, ohne klare Farben. Im salone der Familie dagegen, dem Ort der Vorführung, begann eine Welt zu erstrahlen, die mich sofort gefangen nahm. Der Film von Dr. Carl Lambe »Der Maler des Orpheus – Werner Gilles« zeigt in ruhigen, zugleich dramatischen Bildern und Sequenzen einen stillen, in sich versunken wirkenden Künstler, zeitlebens ein Wanderer, der in Ischia, in Sant’Angelo sein »Zuhause« fand. Ischia, so der Kommentar, war für ihn »Inbegriff vollendeter Schönheit«. In der Natur – den bizarren Felsformationen, den verborgenen tiefen Schluchten und einsamen Stränden – und bei den einfachen Menschen, den Fischern, fand er seine Themen.

Werner Gilles. o. T. 1954

Werner Gilles. Fischer mit Netz. 1957

In diesen Themen verbinden sich »Poesie, Musik und Traum«. In Bildern, keinen Abbildern sondern Sinnbildern, die er »mit dem äußeren und inneren Auge« gestaltete: »Dichtungen über die Natur«.

Werner Gilles, auch der moderne Maler des Orpheus! Aus dem berühmten Orpheus-Zyklus ist die Klage einer Frau um den toten Sänger dargestellt, während ein Totenvogel seine Schwingen ausbreitet. Mit einem Flötenspieler, dessen Klagemelodie ich zu hören glaubte. Tief berührte mich eine Szene, die Gilles beim Verlassen seines Ateliers zeigt: ein offensichtlich kranker Mann, der mit langsamen, müden Schritten die Piazza überquert. Der Film, obwohl in Schwarzweiß, leuchtete in den Farben eines Lebens, das sich während vieler Sommermonate in dem kleinen Fischerdorf erfüllt und schließlich erschöpfte. Die suggestive Kraft der Bilder, der einfühlsame Kommentar des Sprechers, die begleitende Musik vermittelten mir den Reichtum eines Lebens, das in tiefer Einsamkeit endete.

Der Film verstärkte meinen Wunsch, Dr. Kleinheisterkamp persönlich kennenzulernen. Wenige Wochen später, an einem regnerischen Nachmittag im November 2003, reiste ich nach Krefeld. Der Erbe des Malerpoeten begrüßte mich am Eingang seiner von einem kleinen Park umgebenen Villa und bat mich in das geräumige Wohnzimmer. Gegenüber einer Wand mit Bildern saßen wir »zum Tee mit kleinem Gebäck«. Rasch waren wir bei Werner Gilles angelangt. Bei seiner Welt voller rätselhafter Gestalten und Botschaften.

Während unseres Gesprächs ließ mich Dr. Kleinheisterkamp schon bald seine juristische Profession vergessen. Zunehmend wurde er zu dem Neffen, der seinem Onkel noch immer sehr nahestand und ihn bewunderte. Viele Geschichten wusste er zu erzählen, dabei betrachtete ich die Bilder. Eines mit Fischern in zwei Booten war mir bereits beim Hereinkommen aufgefallen: der eine mit weiten Bewegungen das Netz auswerfend, der andere beim Rudern über das Boot gebeugt.

Später waren es ein Aquarell von einer »Roten Schlucht« und ein Ölbild »Ischia-Landschaft«, deren geheimnisvoller Ausstrahlung ich mich kaum entziehen konnte. Nach einer weiteren Tasse Tee bat mich mein Gastgeber in die unteren Räume des Hauses. Er zeigte mir Stapel mit Aktstudien und Körperzeichnungen von Fischern und Bauern an der Amalfitanischen Küste – allesamt kleine Meisterwerke.

Gegen Ende meines Besuchs schlug er mir vor, mit ihm gemeinsam jenen Film über Werner Gilles anzusehen, der mich ein paar Wochen zuvor im salone der Casa Garibaldi gefesselt hatte. Sichtlich bewegt folgte er den einzelnen Szenen. Während ich schon im Mantel war, öffnete er für mich dann noch einen weiteren Raum, um mir – wie er sagte – »ganz persönliche Bilder« seines Onkels zu zeigen.

Als ich das Haus und die Stadt verließ, war ich davon überzeugt, dass meine Odyssee nun endlich beendet war. Nicht im süditalienischen Sant’Angelo hatte ich die Werke von Werner Gilles gefunden, der vielleicht wie kein anderer dessen vielschichtige Seele begriffen hatte. Es war an einem grauen Novembertag in einer Industriestadt im Ruhrgebiet. Und auf dem Weg zum Bahnhof sah ich die Bilder noch immer vor mir: ihr geheimnisvolles Leuchten, ihre geheimnisvollen Botschaften, die mich in den Reichtum des malerischen Kosmos von Gilles entführt hatten.

Bewahren von Erinnerungen – Hotel Miramare und Hotel La Palma

Der Nachmittag bei Gilles’ Neffen ermutigte mich, meine Suche nach Zeugnissen deutscher Maler in Ischia fortzusetzen. Zusätzlich motiviert wurde ich durch Besuche Berliner Galerien und Museen im Winter. Wissenschaftliche Mitarbeiter hatten mich darauf hingewiesen, dass – neben Hans Purrmann, Werner Gilles und Eduard Bargheer – auch Rudolf Levy, Peiffer-Watenpfuhl, Karli Sohn-Rethel und Herrmann Poll zu denen gehörten, die schon vor dem zweiten Weltkrieg auf der Insel waren. Sie kamen vor allem aus politischen Gründen, suchten dort Zuflucht vor den Nazis. So hoffte ich, vielleicht schon bald von ihnen ebenfalls Werke auf Ischia finden zu können.

Im darauffolgenden Mai war mein nächstes Ziel das renommierte Hotel Miramare in Sant’Angelo, seit 1930 Herberge vieler illustrer Gäste. Oft hatte ich bei einer Überfahrt mit dem Taxiboot vom kleinen Hafen zum Ende des Maronti-Strands die Pastellfarben der exponiert gelegenen Anlage bestaunt. Begleitet von einem jungen Mitarbeiter an der Rezeption, begann für mich ein weiteres bilderreiches Erlebnis, denn auch hier waren Spuren von Künstlern zu finden, die vor Jahrzehnten in dem Dorf gelebt hatten. Über lange Gänge und Treppen, die mehrere Ebenen, Terrassen und Innenhöfe verbinden, erreichten wir Gästezimmer mit Aquarellen von Gertrude Helmholz, Karl Schneider und anderen Malern. Überwältigend die Aussichten übers Meer bis zur Amalfitanischen Küste und nach Capri.

Meine Bildersuche in Sant’Angelo wäre undenkbar gewesen, ohne das Hotel La Palma im »arabischen Viertel« einzubeziehen. Mit ausgesuchter Höflichkeit führte mich Carlo di Iorio, der Eigentümer, durch die um sein Büro gelegenen Räume und zeigte mir Werke von Mario Mazzella. Wenn ich in Ponte war, ging ich oft in dessen Galerie, um ihn zu begrüßen. Meist saß er am Eingang, eine Baskenmütze auf dem Kopf. Ein ruhiger, in sich gekehrt wirkender Mann, dabei immer freundlich. Anders als bei seinen farbenfrohen Bildern zog er für sich selbst dunkle Kleidung vor.

Der vielfach ausgezeichnete und geehrte ischitanische Maler hatte schon bald nach dem Ende des zweiten Weltkrieges mit Ausstellungen in Neapel, Rom, Florenz und Mailand begonnen. Ausstellungen in anderen europäischen Kunstzentren wie Zürich, Berlin und London folgten. Seine Werke, die sich in Privatsammlungen und Museen befinden, sind voller Licht, gemalt mit klaren Farben. Ihre Motive stammen überwiegend aus der unmittelbaren Umgebung: Fischer und Bauern, Frauen, Boote und Kirchen, immer wieder das Castello Aragonese.