Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

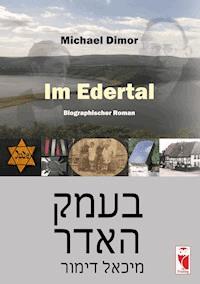

Ein kleines Dorf mitten in Hessen ... Dort wird Moritz Goldberg Ende des 19. Jahrhunderts geboren. Er leistete seine Wehrpflicht, kämpfte im Ersten Weltkrieg, gründete eine Familie und lebte bis zu seinem Tod im Edertal. Doch seine Geschichte ist eine Besondere, denn er ist Jude und nur die Einigkeit und der Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft retteten ihm das Leben. Michael Dimor stieß bei einer Reise zu seinen Wurzeln in Deutschland zufällig auf die Geschichte seines Großvaters. Dank der gut erhaltenen, wohl geordneten Archive und einigen engagierten Deutschen, die er bei seinen Recherchen traf, gelang es dem Autor, die Lebensstationen und das Schicksal von Moritz im Verlauf von zwei Weltkriegen aufzuspüren.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 329

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Vorwort

Schaffhausen

Wehrdienst

Lautbach

Schaffhausen – Familie

Schulhoff

Januar 1945 – das Ende

Nachwort

In Liebe und Sehnsucht dem Andenken Riekchens und Elses gewidmet.

Vorwort

Moritz bog von der Dorfstraße nach links ab. Nach ungefähr dreißig Metern war er am Zaun angelangt, der das Haus der Hartmanns umschloss, öffnete das Tor und trat in den Hof ein. Er atmete schwer. Schnee wirbelte durch den eisigen Winterwind und schlug unentwegt in sein Gesicht; längst hatte er jegliches Gefühl verloren.

Er war froh, endlich am Zufluchtsort seiner letzten Jahre angekommen zu sein. Er stapfte zur Hinterseite des Hauses, gelangte an die Tür der Wohneinheit, die ihm Max Hartmann zur Verfügung gestellt hatte, öffnete sie und betrat den Raum. Allmählich taute die warme Zimmerluft sein verfrorenes Gesicht auf. Er streifte die dicken Wollhandschuhe ab, zog den alten geflickten Mantel aus und setzte sich mit einem schweren Seufzer auf die Bank im Vorraum. Moritz entledigte sich der Stiefel, die auch schon bessere Zeiten gesehen hatten, streckte seinen Rücken und tat einen tiefen Atemzug der Erleichterung.

In letzter Zeit verließ er das Haus nur noch selten – eigentlich nur noch, um dringende Arbeiten zu verrichten – denn er fühlte eine große Schwere in sich. Seine Beine trugen ihn kaum noch, sie schlurften am Boden und jeder Schritt fiel ihm schwer. Das beklemmende Engegefühl in der Brust hatte sich verstärkt und begleitete ihn mittlerweile fast ständig, und er konnte kaum mildernde Medikamente bekommen.

Frau Hartmann, der sein sich verschlechternder Zustand nicht verborgen geblieben war, bereitete ihm fast alle Mahlzeiten zu, damit er nicht auf die wenigen Nahrungsmittel beschränkt war, die ihm zur Verfügung standen. Als Jude hatte Moritz keinen Anspruch auf Lebensmittelscheine. Frau Hartmann empfand Mitleid mit ihm wegen seiner großen Einsamkeit – er war der letzte Jude, der im gesamten Landkreis zurückgeblieben war.

Aus Gehorsamkeit den nationalsozialistischen Rassengesetzen gegenüber hatten auch seine Tochter, seine Frau und deren gesamte Familie schon vor Ausbruch des Krieges jeglichen Kontakt mit ihm abgebrochen.

Als Moritz sich nach einer Weile von der Bank erhob und den mit einem Tuch bedeckten Topf sah, der auf dem kleinen Tisch im Vorraum stand, dankte er innerlich Frau Hartmann. Er legte noch ein wenig Kohle in den Ofen, der ihm sowohl zum Heizen als auch zum Kochen diente, setzte den Topf auf die Herdplatte und schlurfte in die Kammer.

Es war kein großer Raum, bot aber genug Platz für ein rustikales Doppelbett, einen Kleiderschrank aus Holz, eine Kommode mit Waschutensilien, einen kleinen Tisch und zwei Stühle. Seit zehn Jahren war dies nun sein Zuhause – nachdem er mit Verabschiedung der Nürnberger Gesetze gezwungen worden war, seine Frau und seine Tochter zu verlassen.

Langsam zog sich Moritz aus, wusch sein Gesicht, trocknete sich ab, schlüpfte in Hauskleidung und ließ sich erleichtert auf sein Bett fallen.

Ein leichter Schwindel überkam ihn. Er schloss die Augen und beabsichtigte, vor dem Nachtmahl ein kleines Nickerchen zu halten. Plötzlich erinnerte er sich, dass er den Pfarrer gesehen hatte, der im Pfarrhaus bei der Kirche am Fenster gesessen hatte, und bedauerte nun, dass er nicht für einen kurzen Besuch zu ihm hineingegangen war.

Er war so kraftlos gewesen, dass er nicht einmal die Hand zum Gruß erhoben hatte. Seine Augen fielen zu, doch er konnte nicht einschlafen – wie im Film liefen vor seinem inneren Auge Bilder aus seinem Leben ab. Erinnerungsbilder aus seiner Kindheit in Schaffhausen – das Edertal mit den großen Staudämmen, seine erste Liebe Emma Krummel, seine Freunde von der Musikkapelle – Max, Rudi und Hans –, seine Eltern und Großmutter Regina, seine Schwester Rachel, die gen Osten verschickt wurde, wo sich ihre Spur verloren hatte, Freddi und die Kinder – Helmut und Ruth – ob auch sie gemeinsam mit all den anderen Juden nach Osten geschickt worden waren? Der Große Krieg in Russland und danach an der Westfront, die Scheidung, Gretchen und Waltraud, die ihn verlassen hatten, die schweren Jahre, die er während des zweiten Krieges durchlitten hatte. Grausamer als alle vor ihm war dieser Krieg.

Er hatte das Gefühl, als sänke sein Körper immer tiefer ins Bett. Er konnte seine Augen nicht öffnen, obgleich der Film, der in seiner Vorstellung abgelaufen war, zu Ende war und an seiner Stelle nun tiefe Dunkelheit herrschte. Er hatte kein Bedürfnis, sich zu bewegen oder aufzustehen. Sein Atem wurde zunehmend schwerer. Er hörte nicht, wie die Luft pfeifend seinen Lungen entwich.

Bei einem letzten Aufflackern des Bewusstseins fand er sich außerhalb seines Körpers, auf den alten und ausgemergelten Mann blickend, der hilflos im Bett lag und dessen Zeit gekommen war, seinen Geist dem Schöpfer wiederzugeben.

Die Hartmanns, die zu dieser Zeit am Abendtisch saßen, meinten etwas Angebranntes aus Richtung von Moritz’ Kammer zu riechen. Als sie angelaufen kamen, um der Sache auf den Grund zu gehen, fanden sie den Topf auf der heißen Herdplatte – das Essen im Topf war verbrannt.

Moritz lag tot im Bett, in seinem Gesicht ein Ausdruck innerer Seelenruhe, wie er sie lange Zeit nicht mehr verspürt hatte.

1 Schaffhausen

Allmählich wich der lange, kalte Winter. Der Schnee auf den Feldern klumpte schon, und unter ihm tauchten Flecken von trockenem gelbem Gras auf, Überreste vom letzten Sommer. Die Felder erstreckten sich über die niedrigen Hügel hin bis zum Tannenwald im Osten des Dorfes. Die Luft war feucht und schwer. Über den Dorfdächern erhoben sich Dunstwolken, die aus Kuhställen und Häusern emporstiegen. Ein schwerer, stechender Geruch von Jauche und Gärfutter wurde vom Wind davongetragen. Weißer Rauch wogte aus den Schornsteinen der Häuser – ein Zeichen dafür, dass die Heizöfen weiterhin unentwegt arbeiteten, obgleich es schon Mittag war und die Sonne, hinter Wolken versteckt, bereits hoch am Himmel stand.

Von Weitem schien das Dorf wie ein grauer Kloben: eine Ansammlung von Häusern mit Ziegeldächern, das eine ins andere übergehend, ohne dass man sie unterscheiden konnte. Moritz marschierte energisch den Weg zum Dorf hinab, seinen Beutel auf dem Rücken. In der Stille ringsum war nur das Knirschen seiner Stiefel auf dem Weggeröll zu hören. Sein Gang war schwer, seine Schritte lang und bedächtig. Er hatte den Rücken ein wenig gebeugt, die Hände in den Taschen vergraben; sein Kopf war nach vorne geneigt und sein Blick auf den Boden gerichtet.

Alles in allem war er zufrieden, obgleich dies seiner gefrorenen Miene nicht anzusehen war. Er hatte die Mission, die ihm seine Mutter Anna am Morgen aufgetragen hatte, erfolgreich ausgeführt: bei einem der Bauern im Nachbardorf Ware einzukaufen. Seit sein Vater Robert am Herz litt und das Haus nicht mehr verlassen konnte, wurden Moritz alle auswärtigen Aufträge zugewiesen, wie Wareneinkauf, Erledigungen bei Ämtern und mitunter auch die Warenverteilung an die Kunden. Ehrlich gesagt war er mit dieser neuen Regelung ganz zufrieden. An Tagen, an denen er auf diverse Missionen geschickt wurde, war er vom Schulbesuch befreit und konnte nach Belieben in den weiten Fluren umherschweifen. Das war die eine Seite. Andererseits würde er im nächsten Sommer ohnehin acht Jahre Schulzeit beenden und wohl beginnen, in der familieneigenen Metzgerei zu arbeiten. Der Wechsel von der Schule zur Verrichtung unterschiedlicher Botengänge hielt ihn von seinen Freunden fern und stellte ihren gemeinsamen Plan infrage: eine Musikkapelle zu gründen, die in den lokalen Wirtshäusern auftreten würde – nicht nur im eigenen Dorf, sondern auch in den Nachbardörfern, und wer weiß, vielleicht sogar in der Kreisstadt Lautbach.

Als Moritz daran dachte, begann er eine flotte Weise zu pfeifen, die sie zuletzt eingeübt hatten, und überlegte sich, wie er trotz allem die Arbeit im Familienbetrieb mit der Tätigkeit in der Kapelle verbinden könnte. Er war zwar nicht der talentierteste Musiker und konnte auch nicht besonders gut singen, aber er konnte Witze erzählen und war ein hervorragender Organisator. Er war im letzten Sommer 15 geworden und fühlte sich erwachsen genug, um sein eigener Herr zu sein und selbst über seinen Lebensweg zu entscheiden.

Das Selbstbewusstsein, das Moritz auf seinem Weg zum Dorf verspürte, bröckelte allerdings immer mehr, je näher er diesem kam und je deutlicher er die einzelnen Häuser unterscheiden konnte. Das Haus seiner Familie lag unweit der Kirche im Dorfzentrum, in der alten Straße, die „Judenstraße“ genannt wurde, und war, solange er sich außerhalb des Dorfes befand, nicht zu erblicken. Die Familie wohnte in einem alten Fachwerkhaus – es war aus Holzbalken gebaut, zwischen denen weiß verputzte Lehmziegel steckten; im Erdgeschoss befand sich der Metzgerladen und in der Etage darüber wohnte die Familie.

Moritz kam an eine Weggabelung und bog nach rechts ab. Der Weg links führte ins Nachbardorf. Vor ihm lag noch ungefähr eine Viertelstunde Fußmarsch. Bald konnte er einzelne Details der Häuser und der Kirche erkennen. Ein Großteil seiner Verwandten lebte im Dorf, doch einige Ableger der Familie wohnten auch in Nachbardörfern. An Feiertagen kam es zu Familientreffen, dann hatte er Gelegenheit, alle zu treffen und Verwandte seines Alters kennenzulernen. Im Dorf selbst wohnten nicht wenige jüdische Familien, die meisten von ihnen in der Judenstraße; sie waren im Handel tätig oder betrieben Gewerbe, die mit Tieren zu tun hatten. Moritz’ Vater Robert hatte eine Metzgerei, wie auch einige seiner Brüder. Andere Familien waren auf den Handel mit Vieh oder mit Fellen spezialisiert, betrieben eine Gerberei oder handelten mit Nahrungsmitteln. Ihre nicht jüdischen Nachbarn waren zum großen Teil Bauern, andere waren Handwerker und im Bereich der Metall- und Holzbearbeitung tätig.

Vor der Erkrankung seines Vaters war Moritz morgens in die Dorfschule gegangen und hatte zusätzlich zweimal pro Woche am jüdischen Religionsunterricht in der Synagoge teilgenommen, der von einem Lehrer aus der Bezirksstadt Lautbach erteilt wurde. Moritz lernte nicht gern. Er hatte Mühe, sich eine volle, 50 Minuten lang währende Unterrichtsstunde zu konzentrieren. Allein die Furcht vor seiner Mutter brachte ihn dazu, durchzuhalten und es gerade noch von einer Klasse zur nächsten zu schaffen. Im jüdischen Religionsunterricht konnte er sich von Anfang an nicht einfügen, und glücklicherweise übte seine Mutter keinen Druck auf ihn aus, und auch der Lehrer gab klein bei und ließ ihn gewöhnlich schon eine Viertelstunde nach Beginn des Unterrichts gehen.

Moritz’ beste Freunde, wie auch seine Kameraden von der Musikkapelle, waren keine Juden. Die jüdischen Eltern erlaubten ihren Sprösslingen nicht, sich an Musik- und Unterhaltungstätigkeiten zu beteiligen, insbesondere nicht an Veranstaltungen, die in den lokalen Wirtshäusern stattfanden.

Moritz als der älteste Sohn der Familie interessierte sich nicht besonders für den familiären Metzgerladen, obgleich er dessen Leitung eines Tages übernehmen sollte. Seine zwei Jahre jüngere Schwester Rachel würde gewiss in wenigen Jahren heiraten und das Elternhaus verlassen, und dann würden alle Augen auf ihn gerichtet sein in der Hoffnung – oder mit der Forderung –, dass er ins Geschäft einsteige und es zu gegebener Zeit von seinem Vater übernähme. Seine Großmutter, die mit im Haus lebte und die höchste Autorität in allen Angelegenheiten war, zögerte nicht, ihren Unwillen über Moritz’ Verhalten zu bekunden, und brachte das Thema seiner Schulleistungen und der Mitarbeit im Geschäft bei jeder Gelegenheit zur Sprache. Ihr Sohn Robert war kränklich und zu schwach, um sich einerseits mit ihren Argumenten und andererseits mit seinem Ältesten auseinanderzusetzen, und ließ den Dingen seinen Lauf. Seine Mutter wiederholte gewöhnlich papageienhaft die Worte der Großmutter, allein um nicht mit ihr zu streiten und den Hausfrieden aufrechtzuerhalten. Im Innern ihres Herzens sah sie keinen Sinn darin, gegen die Neigungen des Jungen anzukämpfen. Sie wollte nicht, dass er Dinge tun müsse, die ihm verhasst waren, und darum sein Leben lang frustriert sein würde, so wie sie es war.

Moritz zog die körperliche Arbeit vor und hatte sich seit frühester Kindheit in den Handwerksbetrieben des Dorfes herumgetrieben – beim Schmied, beim Tischler, beim Sattler und beim Schlosser –, wo er aufmerksam die Arbeit der Handwerker verfolgte. Die meisten von ihnen waren keine Juden, doch sie erlaubten dem neugierigen Jungen, ihnen zuzusehen, und trugen ihm im Laufe der Zeit auch verschiedene Aufgaben auf. So lernte er auch ihre Kinder kennen, die – wie er selbst – nicht besonders gerne lernten. Sie wurden zu seinen besten Freunden, und aus dieser Bekanntschaft heraus war die Musikkapelle entstanden.

Moritz war mittlerweile am Dorfeingang angelangt und marschierte nun die Hauptstraße zur Kirche hoch, die auf einer Anhöhe stand. Die Hauptstraße war breit angelegt, um den Bauernwagen das Wenden zu ermöglichen. Die an beiden Straßenrändern gepflanzten, noch blätterlosen kahlen Birken verstärkten den allgemein tristen Eindruck des Dorfes.

Die Häuser selbst waren aus Holzbalken gebaut, zwischen denen Lehmziegel und grau, braun oder weiß verputzte Strohbündel steckten. Ihre Dächer waren mit grauen Schieferziegeln bedeckt, aus den Schornsteinen stieg Rauch – nun konnte man sehen, dass er grau war und nicht weiß. Zwei bis drei Stufen hohe Hauseingänge wandten sich der Straße zu, die kleinen Fenster waren mit dicken Vorhängen versehen, um das Privatleben der Hausbewohner zu schützen. Jedes Haus hatte einen Hinterhof mit landwirtschaftlichen Gebäuden – einer Scheune, Ställen für die Haustiere und Ähnlichem. Die anderen Straßen des Unterdorfes waren nicht so geradlinig wie die Hauptstraße, sie verliefen parallel zu ihr und krümmten sich dann Richtung Kirche. Eine von ihnen war die Judenstraße. Moritz bog nach rechts, ging durch eine schmale Gasse zwischen zwei Höfen hindurch, erreichte die Judenstraße und betrat die Metzgerei im Haus Nr. 16.

Der Laden war leer. Er nahm die erstandene Ware aus seinem Beutel und legte

sie in den Schrank, in dem Zubehör und Arbeitsgeräte aufbewahrt wurden.

Die Stimmen aus der oberen Etage und der Geruch, der über der Treppe lag, erinnerten ihn daran, dass es Zeit zum Mittagessen war. Ein starkes Hungergefühl, das sich wohl während des langen Fußmarsches aufgebaut hatte, machte sich plötzlich bemerkbar und zog seinen Magen zusammen – wie es einem heranwachsenden Jungen halt so passiert.

Moritz sprang die Treppe hinauf, stürmte ungestüm ins Esszimmer und sah, dass die ganze Familie bereits zu Tisch saß. Er wollte sich an seinen Platz setzen, doch der eindringliche Blick seiner Großmutter hielt ihn davon ab. Er wusste, dass er etwas falsch gemacht hatte. Natürlich, er hatte die Anwesenden beim Eintritt nicht begrüßt, er hatte weder seine verschmutzten Stiefel noch seine Jacke ausgezogen und auch seine Hände nicht gewaschen. Moritz wurde rot, murmelte eine unverständliche Begrüßung und ging zurück in den Flur, um seine Schuhe auszuziehen und die Jacke abzulegen. Nachdem er Hände und Gesicht gewaschen hatte, kehrte er an den Tisch zurück und setzte sich mit saurem Lächeln an seinen Platz. Die Wanduhr zeigte ein Uhr und zehn Minuten. Die Mahlzeit begann mit einer unvertretbaren Verspätung von zehn Minuten. Wenn es in seinem Elternhaus etwas Unumstößliches, ja fast Heiliges gab, dann waren es die Essenszeiten. Wehe dem, der zu spät kam.

Doch diesmal hatte niemand etwas zu beanstanden, vielleicht aus Nachsicht ob des langen Fußmarsches, den Moritz hinter sich hatte. Er sah fragend seine Schwester an, doch diese ignorierte ihn oder hatte ihm nichts auszurichten. Seine Mutter lächelte ihm zu, während sie seinen Teller mit Suppe füllte, und Moritz beruhigte sich und konzentrierte sich auf den Teller vor ihm. Im Esszimmer herrschte Stille, so wie es sich ziemte und üblich war. Zu hören waren allein das Klappern des Geschirrs und die Kaugeräusche der Anwesenden, die selbstverständlich bei geschlossenem Mund aßen. Moritz blickte um sich und beobachtete seine Familienmitglieder, wie er es gerne während der Mahlzeiten tat. Er meinte nämlich, dass Menschen, die auf eine grundlegende Sache wie das Essen konzentriert sind, für einen Augenblick ihre Masken fallen lassen und sich so geben, wie sie wirklich sind. Die dreizehnjährige Rachel stocherte mit der Gabel im Teller herum und probierte nur wenige Essensbrocken. Es war offensichtlich, dass sie mit ihren Gedanken woanders war. Sie war ein schmales Mädchen mit länglichem Gesicht, kleinen ovalen braunen Augen und brünettem Haar, das zu Zöpfen geflochten war. Sie strahlte eine sanfte Melancholie aus, besonders im Beisein der Eltern und der Großmutter, und war immer eifrig bemüht, es ihnen recht zu machen. Moritz liebte seine Schwester auf seine unbeholfene Art, doch aus Desinteresse sprach er nur wenig mit ihr.

Seine Mutter Anna saß auf der Stuhlkante – bereit, jederzeit aufzuspringen und jeden, der es wünschte, zu bedienen – und aß in Gedanken versunken. Sie war eine kleine, füllige Frau mit rundem Gesicht und wachen braunen Augen, deren äußere Winkel mit Lachfältchen verziert waren. Ihr braunes Haar war am Hinterkopf zu einem Knoten gedreht. Sie trug einen schwarzen Arbeitskittel und darüber eine Wollweste gleicher Farbe. Moritz liebte seine Mutter sehr, hütete sich aber, dies zu zeigen, damit man nicht auf die Idee käme, er sei ein Muttersöhnchen – was seinem Status im Freundeskreis gewiss geschadet hätte.

Seine Mutter war die Einzige, die ihm stets aufmerksam zuhörte, nicht über seine Schwächen in der Schule spottete und ihn ermutigte, das zu tun, was er gerne tat.

Sein Vater aß schweigend, den Rücken gebeugt und die Augen auf den Teller gerichtet. Er hatte ein längliches, mageres und zerfurchtes Gesicht, seine schwarzen Augen lagen tief in ihren Höhlen, sein schütteres Haar war grau und auch der kurze Schnurrbart wies bereits graue Haare auf. Moritz hatte es nie gewagt, sich unaufgefordert an seinen Vater zu wenden, und sah in ihm eine stille Autorität, über die er nicht nachzudenken und die er nicht anzuzweifeln hatte. Nach Moritz’ bestem Verständnis beruhte die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater auf Gehorsam den ausdrücklichen Anweisungen seines Vaters gegenüber, aber auch auf der Erfüllung von Erwartungen, die er nur erahnen konnte.

Robert war ein fleißiger und gewissenhafter Mann. Er hatte den Fleischerladen mit sechzehn Jahren von seinem Vater Meir übernommen und trug seither die Verantwortung für den Unterhalt seiner Familie; er widmete dieser Aufgabe all seine Zeit. Er wirkte älter als ein Mann von fünfzig Jahren und litt an einer Herzschwäche. Es war ihm daher ein dringendes Anliegen, Moritz auf die Geschäftsführung vorzubereiten.

Doch Moritz fürchtete die Verantwortung und wollte nicht von morgens bis abends dem kleinen Laden verpflichtet sein und dafür auf seine Freunde, die Musikkapelle und seine Vergnügungen verzichten. Ihm gegenüber saß mit geradem Rücken Großmutter Regina, die mehr damit beschäftigt war, alle zu überwachen, als selbst zu essen. Sie war eine groß gewachsene, magere Frau und trug ihr Haar aufgesteckt wie ihre Schwiegertochter. Sie hatte eine ausgeprägte Höckernase, ihre dünnen Lippen waren fest zusammengepresst und ihre schwarzen Augen eindringlich wie Adleraugen. Sie liebte all ihre Familienmitglieder, zeigte dies jedoch nur äußerst selten, um selbst nicht als schwach angesehen zu werden. Außerdem fürchtete sie, ihre Nächsten könnten in ihren überlebenssichernden Anstrengungen nachlassen, sollte sie die Zügel einmal lockern.

Moritz fürchtete seine Großmutter und liebte sie zugleich. Er spürte, dass sie ihn verstand, doch dies nicht einmal im Ansatz verraten würde, damit er ja nicht von seiner Bestimmung abweiche: seinen Vater zu beerben und zu gegebener Zeit den Familienbetrieb zu übernehmen. Er würde sich für die Familie opfern müssen, genau wie sein Vater, der mit sechzehn seinen Vater verloren hatte, und genau wie seine Großmutter, die bereits mit sechsunddreißig Witwe geworden war und bis zum heutigen Tag, im Alter von siebzig Jahren, der Familie vorstand.

Die Mahlzeit selbst bestand wie üblich aus Kohlsuppe, Braten, Kartoffeln und Kohl. Moritz aß mit großem Appetit, doch seine Gedanken waren woanders. Er dachte an das Fest, das möglicherweise am kommenden Samstagabend in der Dorfschenke stattfinden würde. Fritz, der Wirtshauseigentümer, hatte ihm versprochen, Moritz und seine Musikkapelle vorspielen zu lassen, und sogar angedeutet, dass man über weitere Auftritte reden könnte, sollte es den Gästen gefallen.

Moritz wartete ungeduldig darauf, dass die anderen ihr Mittagsmahl beendeten, damit er aufstehen und zu seinen Freunden gehen konnte. Sie hatten abgemacht, sich im leeren Schuppen der Kohlers zu treffen, der den Jungen als Proberaum diente. Großmutter Regina musterte ihn mit ihren eindringlichen Augen, so als würde sie seine geheimsten Gedanken kennen, doch sie sagte nichts, sondern wandte ihren Blick seiner Mutter zu, und diese erkundigte sich: „Hast du auch alle Ware gebracht, die auf der Liste stand?“

„Ja Mutter, habe ich. Ich habe auch alles im Laden abgelegt, bevor ich hochgekommen bin, kann ich jetzt raus?“

„Nein, Vater ist noch nicht fertig mit dem Essen, und überhaupt … Was hast du draußen zu suchen vor vier Uhr, was ist mit deinen Hausaufgaben? Und heute um sechs hast du auch noch Gebetsunterricht in der Synagoge.“

„Hausaufgaben hab ich keine und die Synagoge habe ich ganz vergessen, aber ich hab den Freunden versprochen, zur Probe zu kommen, wir treten doch in einer Woche in Ederfall auf.“

„Schon wieder steckst du mit deinen Gojim1-Freunden zusammen? Robert, heb mal deinen Kopf aus dem Teller und sag was zu deinem Sohn! Warum muss immer nur ich mit ihm streiten? Wie kann denn ein Junge in seinem Alter in einem Wirtshaus auftreten?! Er hat ja schon ganz vergessen, dass er Jude ist … Er kann ja kaum ein Gebet in der heiligen Sprache aufsagen!“

Robert sah auf, wischte sich über Mund und Schnurrbart und wandte sich an Moritz: „Du bist kein Kind mehr, du musst mehr Verantwortung übernehmen, in der Schule und auch im Geschäft, anstatt deine Zeit mit unnützem Zeug zu vergeuden wie mit einer Kapelle von Rabauken im Wirtshaus.“

Nach diesem energischen Satz, selbst ein wenig erschrocken ob seiner Kühnheit, warf Robert seiner Frau und seiner Mutter einen kurzen Blick zu, so als wolle er ihre Bestätigung erheischen. Als er kein sichtbares Zeichen der Ermunterung erntete, senkte er von Neuem seinen Kopf und aß langsam und bedächtig weiter.

Moritz reagierte nicht, um die Stimmung nicht weiter zu erhitzen, und sagte nur: „Gut, ich gehe aufs Zimmer und mache Hausaufgaben. Sind jetzt alle zufrieden?“

Nachdem Robert sein Mahl beendet hatte, stand Moritz wortlos vom Tisch auf, stieg zum Dachboden hinauf, wo sich sein Zimmer befand, verschloss die Tür und ließ sich auf sein Bett fallen. Er war tatsächlich recht müde von seinem langen Fußmarsch, und kurz darauf war er auch schon eingeschlafen.

Unten räumte Anna das Geschirr vom Tisch, schickte Rachel auf ihr Zimmer und begab sich in die Küche, um Kaffee zu kochen. Nachdem sie Kaffee und Plätzchen serviert hatte, nippten die drei Erwachsenen, die nun unter sich waren, schweigend an ihren Getränken und warteten darauf, dass einer von ihnen ein Gespräch begänne.

Wie gewöhnlich war es auch diesmal Regina, die das Wort ergriff. Sie seufzte einmal tief, richtete sich dann in ihrem Stuhl auf und sah ihrem Sohn Robert ins Gesicht, der unmittelbar kleiner wurde, so als wolle er verschwinden in der Hoffnung, sie würde ihn mit ihren Vorwürfen verschonen.

„Moritz macht mir große Sorgen. Er ist schon im Alter, in dem er in den Familienbetrieb eingeführt werden müsste, aber er ist mit dem Kopf ganz anderswo. Guckt euch doch mal seine Vettern an – Max und Aizik – die haben nicht vergessen, dass sie Juden sind, und arbeiten schon den lieben langen Tag im Geschäft. Moritz beträgt sich wie ein leichtfertiger Taugenichts, er lernt nicht, arbeitet nicht und treibt sich nur rum – und das auch noch in Gesellschaft von Gojim. Was für eine Botschaft gebt ihr ihm denn, wenn ihr ihm immer nachgebt und ihm nicht beibringt, Verantwortung zu übernehmen? Ich sorge mich sehr um die Zukunft, besonders da Robert nicht gesund ist, und ich in meinem Alter habe noch die gesamte Familie auf dem Buckel ... Ich könnte meine letzten Lebensjahre gemächlich im großen Haus deines Bruders Moses verbringen, aber mein Verantwortungsgefühl für die Familie lässt das nicht zu. Sagt schon, wo soll das noch enden?“

Anna sah zu Robert in der trügerischen Hoffnung, dass er seiner Mutter etwas entgegnen möge und sich mit ihren Klagen und Beschwerden auseinandersetzen würde, doch sie wusste nur zu gut, dass die alte Frau im Grunde genommen sie als den verantwortlichen Erwachsenen angesprochen hatte. Es stand tatsächlich schlecht. Robert führte zwar den Fleischerladen, doch er war ein passiver Betriebsleiter. Er hatte Mühe, mit anderen Metzgereien mitzuhalten, darunter auch mit denen, die von seinen Verwandten betrieben wurden. Sie hatten kein Geld, um für die Schulkosten beider Kinder aufzukommen, sollten diese weiter lernen, und in dieser Frage gab Anna Rachel den Vorzug, die ein stilles, fleißiges Mädchen war – im Gegensatz zu Moritz, der ohnehin nicht das Sitzfleisch hatte, länger als eine Viertelstunde lang still zu sitzen. Anna hatte Verständnis für seine stürmische Seele, die ihn zur Musik und zu den weiten offenen Feldern hinzog, und wusste, dass er zu körperlicher Arbeit neigte. Tatsächlich war er ihr in der Persönlichkeitsstruktur sehr ähnlich. Doch zu ihrer Zeit war es undenkbar gewesen, dass ein jüdisches Mädchen aus gutem Haus derartige Neigungen weiterentwickelte, und sie musste sich den Konventionen beugen: Mit achtzehn Jahren einen gut situierten jüdischen Mann heiraten, der wesentlich älter war als sie – wie Robert damals.

Sie hatte sich mit ihrem Schicksal abgefunden und mit der Zeit Robert lieb gewonnen; sie führte den Haushalt geschickt und sparsam, so wie sie es von ihrer Mutter gelernt hatte, und gebar ihrem Mann zwei Kinder. Sie lernte auch, mit ihrer herrischen Schwiegermutter auszukommen, war immerzu bemüht, ein gutes Verhältnis mit ihr aufrechtzuerhalten – und zahlte dafür einen Preis. Sie lernte, dass es zwecklos war zu streiten, und hielt ihre Meinung gewöhnlich für sich. Doch diesmal beschloss sie, ihrer Schwiegermutter zu widersprechen: „Moritz ist nicht dumm und sieht genau, wie es steht. Ich bin mir sicher, dass er im Geschäft arbeiten wird, wenn ihm keine Wahl bleibt. So ist es doch immer bei ihm, er handelt ohne Plan und reagiert dann auf die Geschehnisse. Er ist doch eigentlich ein guter Junge. Ihr habt doch gesehen, wie er auf das Treffen mit seinen Freunden verzichtet hat und auf seine Kammer gegangen ist. Er ist bald so alt, dass er mit der Schule aufhören kann, die ihm ohnehin nichts bringt ... und dann können wir ihm eine Stelle als Lehrling beim Schmied im Dorf besorgen, und er kann das machen, was er gerne tut. Robert, ich meine, du solltest mit ihm reden und das alles mit ihm besprechen.“

Regina saß aufrecht da und hörte verblüfft dem ungewohnten Redeschwall zu. Um ihre Verlegenheit zu verbergen, knabberte sie konzentriert an einem Plätzchen, doch ihr Blick wanderte zu Robert.

Dieser war noch weiter in sich zusammengesunken und begann nun zu husten, so als erwarte er, die Demonstration seiner körperlichen Schwäche würde ihn von der Pflicht befreien, seine Meinung zu sagen. Doch angesichts des festen Blickes der beiden Frauen wurde ihm klar, dass er sich der Situation würde stellen müssen. Er suchte fieberhaft nach dem einfachsten Ausweg aus der komplexen Situation, in die er geraten war, räusperte sich dann und sagte bedächtig, den Blick auf den Tisch gerichtet:

„Vielleicht habt ihr ja recht. In zwei Monaten, wenn das Schuljahr beendet ist, versuche ich, ihm Arbeit beim Schmied zu besorgen, damit er das Handwerk lernt und das Gefühl hat, dass wir ihm entgegenkommen, was seine Neigungen betrifft. Danach wird er dann allmählich damit beginnen, die Metzgerei zu führen. Ich werde mich da auch mit Moses beraten, was zu tun ist. Es geht mir doch letztens besser und ich brauche nicht viel Hilfe im Laden. Moritz kann mir bei den schweren Arbeiten helfen, und Anna – wenn viele Käufer im Laden sind. Ich denke, wir werden schon zurechtkommen.“

Robert war der Meinung, eine befriedigende Antwort gegeben zu haben. Zugleich hatte er auch nicht die volle Verantwortung auf sich geladen, denn er hatte ja versprochen, sich mit seinem Bruder Moses zu beraten. Er streckte sich ein wenig, blickte die beiden Frauen an und senkte sogleich wieder seinen Blick.

„Ich finde, dass er sofort in die Fleischerei gehört“, sagte Regina. „Dein Gesundheitszustand ist nicht so gut, wie du meinst. Du gehst zwar nicht mehr zu Doktor Herzig, aber ich sehe doch, wie schwer es dir fällt, die Treppen zu steigen, ich höre, wie dich der Husten quält, und ich spüre, dass du nachts kaum schläfst. Aber wer hört schon auf eine alte Frau?“

Anna reagierte nicht. Für sie war das Gespräch beendet. Sie stand auf, räumte das Geschirr vom Tisch und ging in die Küche. Robert erhob sich ebenfalls mit einem schweren Seufzer vom Stuhl und begab sich in die Schlafkammer, um sein Mittagsschläfchen zu halten. Um vier Uhr würde er den Metzgerladen wieder öffnen.

Er zog Schuhe und Jacke aus und legte sich aufs Bett, doch er fand keinen Schlaf; die Gedanken in seinem Kopf ließen ihm keine Ruhe. Er dachte an seine Kindheit und daran, wie er schon als Zwölfjähriger im Fleischerladen der Familie hatte arbeiten müssen. Die Familie hatte fünf Kinder und lebte in dem kleinen Haus, in dem er heute noch mit seiner Familie lebte, damals gemeinsam mit Großvater Moritz und Großmutter Rochel, die in seinen Augen immer uralt gewesen waren. Großvater hatte ihm erzählt, wie sie aus dem Kassler Getto ins Dorf gekommen waren, nachdem der Kurfürst von Kurhessen den Juden mit besonderer Erlaubnis gestattet hatte, die Gettos zu verlassen und sich in den kleinen Städtchen und Dörfern der Region niederzulassen. Das war vor fast hundert Jahren geschehen, unter dem Einfluss der „Aufklärung“, die sich damals in den Ländern Westeuropas ausgebreitet hatte. Den Juden war es nun gestattet, Häuser zu kaufen – allerdings kein Land – und auch Geschäfte in bestimmten Wirtschaftszweigen zu gründen, wie beispielsweise im Vieh- und Fleischhandel, im Fell- und Textilhandel und in freien Berufen. Diese Gewerbe waren den Juden im Mittelalter erlaubt – sie galten als verachtenswert und konkurrierten nicht mit den Betätigungsfeldern der nicht jüdischen Bevölkerung und mit den Berufsgilden.

Roberts Großvater war Viehhändler gewesen. Um den Lebensunterhalt für seine Familie zu verdienen, war er immer unterwegs gewesen und nur selten zu Hause anwesend. Seine Frau, Großmutter Rochel, war eine fleißige Frau; um zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen, eröffnete sie im Erdgeschoss des Hauses einen kleinen Laden für Lebensmittel und Fleischwaren. Mit der Zeit florierte das Geschäft und wurde zum Metzgerladen, der bald das ganze Dorf versorgte.

Robert dachte an seinen Vater Meir, der die Tradition seines Vaters weitergeführt hatte und wie dieser Viehhandel betrieb. Doch nachdem er mit Regina die Ehe geschlossen hatte, zog er es vor, im Laden zu arbeiten, um seiner Mutter zu helfen. Als diese alt und gebrechlich wurde, übernahm Meir die Metzgerei, die sich mit der Zeit vergrößert hatte. Seine Brüder Moses und Michael – die Onkel Roberts – öffneten eigene Läden. Robert seufzte unwillkürlich, als er daran dachte, wie erfolgreich ihre Betriebe waren; sie hatten seinen Vettern ansehnliche und gut florierende Läden vererbt, um die er sie nur beneiden konnte. Doch er war nicht neidisch – im Grunde war er froh darüber, dass die Goldbergs heute eine der angesehensten Familien im Dorf waren. Sie hatten Besitz, ihre Geschäfte liefen gut und die Männer der Familie gehörten zu den Führern der Gemeinde.

Er selbst war der Erste unter seinen Vettern gewesen, der die allgemeine Schule besucht hatte, parallel zum jüdischen Religionsunterricht in der Synagoge. Daher konnte er Deutsch sowohl lesen als auch schreiben, im Gegensatz zu seinem Vater, der allein die gesprochene Sprache beherrschte. Im Dorf gab es keinen Rabbiner, und die jüdische Gemeinde wurde von einem gewählten Gabbai2 geleitet. Zu jüdischen Feiern wie einer Hochzeit oder einer Beschneidungsfeier kam der Rabbiner der Kreisstadt Lautbach ins Dorf, um die Rituale abzuhalten, und einmal pro Woche kam ein Religionslehrer, um die Jungen der Gemeinde zu unterrichten.

Robert mochte die religiöse Unterweisung nicht, denn er hatte große Mühe, den Stoff zu verstehen und die fremdartigen Worte zu erfassen, doch unter dem Druck seiner Mutter ging er weiterhin zum Unterricht. Auf jeden Fall zog er es immer vor, die Gebete aus der ins Deutsche übersetzten Siddur3 zu lesen.

Robert war sich mittlerweile klar, dass er nun nicht mehr in den Genuss des gewohnten Mittagsschlafes kommen würde, und ließ seinen Gedanken freien Lauf. Er ließ seine Kindheit und Jugendzeit Revue passieren; das Leben im kleinen Dorf war ruhig und geregelt, und zwischen den Juden und ihren nicht jüdischen Nachbarn bestanden gute nachbarliche Beziehungen. Tatsächlich waren die Unterschiede zwischen den beiden Gemeinden, abgesehen von der Religion, nicht groß; alle hatten Anteil am alltäglichen Dorfleben.

Sie hatten Verwandte in den nahe gelegenen Dörfern und standen in Kontakt miteinander, die familiären Bande vertieften sich mit der Zeit noch durch Eheschließungen, sodass die Goldbergs wie andere Familien auch in der gesamten Gegend verstreut waren. Ab und zu, insbesondere zu Feiertagen, kam es zu Zusammenkünften der gesammelten Verwandtschaft, zu denen Angehörige der Großfamilie aus allen Dörfern eintrafen. Den jungen Leuten boten diese Zusammenkünfte Gelegenheit, einen Ehepartner kennenzulernen. So hatte Robert auch Anna Levinstern kennengelernt und zwei Jahre später geheiratet. Er erinnerte sich an seine häufigen Fahrten nach Ederfall und an die gemeinsamen Ausflüge entlang der Eder. Anders als ihre Vorväter war seine Generation schon nicht mehr auf die traditionelle Eheanbahnung angewiesen. Anna und er hatten, so glaubte Robert, aus Liebe geheiratet. Natürlich erst, nachdem seine Mutter genau nachgeforscht hatte, wer seine Auserwählte war und von welcher Familie sie abstammte.

Moritz wachte erschrocken auf und warf einen Blick auf die Uhr. Es war bereits Viertel nach vier. Obwohl er wusste, dass er verspätet in Kohlers Schuppen eintreffen würde, wusste er, dass die Jungs ohne ihn nicht anfangen würden. Also stand er gemächlich auf, wusch sein Gesicht in der Wasserschüssel, die auf dem Waschtisch stand, zog ein sauberes Hemd an, kämmte sich, zog Schuhe an und stieg aus dem Fenster. Er hatte genug von dem Vorfall am Mittag und wollte das Ganze nicht weiter verschlimmern und bei Eltern und Großmutter unnützen Ärger auslösen. Draußen war es noch hell, und er lief geschwind die Straße hinunter. Ein paar Minuten später war er am Kohler’schen Schuppen angekommen und hörte schon von draußen die Musikklänge. Seine Freunde hatten begonnen, die Instrumente zu stimmen. Als er eintrat, sah er, dass alle drei schon da waren, und begrüßte sie lautstark mit erhobener Hand, um seine Verspätung zu überspielen.

Die Kapelle bestand aus Rudi Kohler, dessen Familie der Schuppen gehörte und der die Trompete spielte, Hans Schmuller, Sohn des Wirtshauseigentümers Fritz Schmuller und der das Schlagzeug spielte, und dem Geigenspieler Max Schlesinger, der wie Moritz Jude war.

„Also gut, Jungs, bin ein bisschen eingenickt, nachdem ich echt erledigt vom Einkauf für den Laden zurück war. Jetzt können wir ja loslegen. Hat jemand eine Idee?“

„Wir sind doch nur die Musiker“, sagte Rudi. „Die Ideen wollen wir von dir hören. Wir haben eine Woche, um ein Programm für das Fest zusammenzustellen, und haben überhaupt noch nicht angefangen.“

„Ich finde, am wichtigsten ist es, Tanzmusik einzuüben, und dann auch ein paar Märsche und Volkslieder, um die Stimmung anzukurbeln. Daran arbeiten wir, aber wieso wollt ihr denn, dass ich auch singe?“

„Wir haben niemanden, der singt, und du spielst kein Instrument. Wir werden unser Bestes tun, um deine schiefen Krächztöne mit unserem großartigen Musizieren zu übertönen“, sagte Hans grinsend.

„Wisst ihr was? Dann bringe ich eine Flöte und spiele mit, unter der Bedingung, dass ich nicht singen muss. Einverstanden?“

„Vielleicht sollten wir ein Mädel suchen, das bereit wäre zu singen?“, schlug Max vor und erschrak nahezu vor seinem eigenen kühnen Gedanken.

Die anderen sahen ihn mit großen Augen an – der Junge hatte den Mund aufgemacht, das war eine Überraschung!

„Hast du denn jemanden im Sinn?“, fragte Moritz ruhig, um den armen Max nicht einzuschüchtern, dessen Miene davon zeugte, dass er schon einen Rückzieher machen wollte.

„Ehrlich gesagt kann ich mir nur schwer vorstellen, dass man einem Mädel erlauben würde, bei einem Fest in der Kneipe zu singen, und noch dazu mit uns“, grübelte Moritz laut. „Aber was meint ihr zu Emma Krummel?“

Wer kannte nicht Emma Krummel, die Dorfschönheit, wer von ihnen hatte noch nicht von ihr fantasiert oder, wie Heranwachsende es so tun, träumte nicht nachts von ihr? Sie blickten Moritz respektvoll an, dass er überhaupt gewagt hatte, ihren Namen zu erwähnen, und wussten genau, dass nichts passieren würde. Wer würde es wagen, sie anzusprechen? Sie war die Tochter des Dorfschmieds und hatte drei Onkel, allesamt stämmige Burschen, deren Aufgabe es war, den guten Ruf ihrer schönen Nichte zu hüten.

„Schon gut, träumen wird doch wohl noch erlaubt sein, oder? Dann machen wir halt so weiter wie bisher“, verwarf Moritz die Idee endgültig; doch nur dem Schein nach, denn zu sich selbst sagte er: „Ich werd sie zur Feier einladen als meinen Gast, sollen sie von mir aus alle vor Neid erblassen.“

Sie musizierten ungefähr eine Stunde lang, übten Tanzmelodien ein und verabredeten sich für Donnerstagnachmittag zu einer weiteren letzten Probe.

Auf seinem Nachhauseweg dachte Moritz an all die Vorbereitungen, die noch vor der Feier erledigt werden mussten. Er wusste, dass alles von ihm und seiner Initiative abhing, denn seine Freunde neigten mehr dazu, Anweisungen auszuüben als aus eigenem Antrieb zu handeln.

Nur Max war in der Lage, selbst etwas anzuregen – wie die Idee, ein Mädel in die Musikgruppe aufzunehmen. „Sind nur wir Juden so?“, fragte sich Moritz und meinte auch die Antwort zu haben. „Anscheinend ...“ Dies erschien ihm seltsam, denn sie alle waren ja im gleichen Dorf geboren und aufgewachsen, gingen zur gleichen Schule, hatten von klein auf miteinander gespielt und trotz allem schien es Unterschiede zu geben, die nicht von größerer oder minderer Begabung herzurühren schienen, sondern in etwas anderem wurzelten, was ihm schwer verständlich war.

Die Juden hatten zwar auch jüdischen Religionsunterricht, doch nicht alle nahmen daran teil. Moritz war nicht der einzige Junge, der keine Geduld für den langweiligen Rabbiner aufbrachte, der einmal die Woche ins Dorf kam, um sie die Thora4 und die jüdischen Gebete zu lehren. Moritz war aufgefallen, dass er seiner Umgebung gegenüber neugierig war und immerzu darauf aus, Neues zu entdecken, doch gleichzeitig war er oft besorgt, was in der Zukunft passieren würde, und hing sehr an seiner Mutter. Im Gegensatz zu ihm schienen seine deutschen Freunde viel gelassener, sie waren gehorsam, fürchteten allein ihren Vater und hatten kein Verlangen nach Veränderungen in ihrem bequemen Leben.

Er näherte sich dem Haus und überlegte, wie er sein Ausrücken am Nachmittag erklären könnte, doch es fiel ihm keine passende Ausrede ein. Er beschloss daher, sich im Laden nützlich zu machen, in der Hoffnung, dass sein Eifer und seine Initiative den Fehltritt vergessen lassen würden. Er merkte nicht, dass es bereits fast sieben Uhr abends war. Als er den Laden betrat, war sein Vater gerade dabei, einen Kunden zu bedienen. Robert ließ sich seine Genugtuung darüber, dass der Junge überhaupt aufgetaucht war, nicht anmerken, nickte ihm nur zu und sagte: „Gut, dass du kommst, der Vorratsraum muss aufgeräumt und alles gründlich geputzt werden.“

Moritz nahm die Schürze vom Nagel, ging ohne Widerrede in den Vorratsraum und begann mit der Arbeit. Nachdem der letzte Kunde den Laden verlassen hatte, betrat Robert den Raum, um nachzuschauen, ob der Junge beschäftigt war oder sich etwa, wie so oft schon, bereits wieder durch die Hintertür davongemacht hatte. Zu seinem Erstaunen sah er, dass Moritz eifrig bei der Sache war, und die vorbildliche Sauberkeit im Vorratsraum bezeugte, dass er nicht gefaulenzt hatte. Robert wartete, bis der Junge fertig war, und sagte dann: „Komm in den Laden und lass uns ein Glas Tee trinken.“

Die beiden setzten sich mit ihren Teegläsern. Robert schlürfte in aller Ruhe aus seinem Glas. Moritz wartete darauf, dass sein Tee abkühlte, und beobachtete misstrauisch seinen Vater. Er versuchte zu erraten, was hinter der seltenen Geste steckte. Robert seufzte leicht, stellte das Glas auf die Theke, richtete sich in seinem Stuhl auf und wandte sich an Moritz: „Im Sommer beendest du die Schule, und ich habe mir gedacht, dass du zu mir in den Laden kommst und mich, wenn die Zeit reif ist, ablöst. Du weißt doch, dass ich nicht gesund bin, und ich werde wohl in die Fußstapfen meines Vaters treten, der früh verstorben ist. Was meinst du dazu?“

Moritz war ganz und gar nicht auf dieses Gespräch vorbereitet; er hatte eine Rüge und eine Standpauke erwartet – denen konnte man sich leicht entziehen mit einer flüchtigen Ausrede und im Wissen, dass er sie hinnehmen musste; danach würde alles wieder vergessen und man konnte zur täglichen Routine zurückkehren.