Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

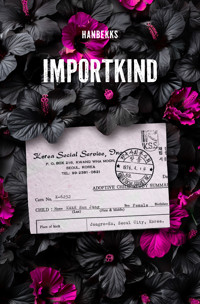

Was passiert, wenn Herkunft eine Behauptung bleibt und Heimat nie stattfindet? Hanbekks schreibt über das Verlassenwerden, die Suche nach Zugehörigkeit, das Fallen und Aufstehen in einer Welt, für die sie nicht gemacht ist und in der sie trotzdem überleben will. IMPORTKIND ist keine Empowerment-Prosa, kein Trauma-Makeover, kein Leidensportfolio. Es ist eine Autobiografie mit scharfer Kante, trockenem Humor und der Erkenntnis, dass Heimat kein Konzept für alle ist. Zornig, zärtlich, schmerzhaft ehrlich. Und leider ziemlich aktuell.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 243

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Was passiert, wenn Herkunft eine Behauptung bleibt und Heimat nie stattfindet?

Hanbekks schreibt über das Verlassenwerden, die Suche nach Zugehörigkeit, das Fallen und Aufstehen in einer Welt, für die sie nicht gemacht ist und in der sie trotzdem überleben will.

Importkind ist keine Empowerment-Prosa, kein Trauma-Makeover, kein Leidensportfolio. Es ist eine Autobiografie mit scharfer Kante, trockenem Humor und der Erkenntnis, dass Heimat kein Konzept für alle ist.

Zornig, zärtlich, schmerzhaft ehrlich. Und leider ziemlich aktuell.

Hanbekks, die eigentlich Bekks und noch eigentlicher Rebekka heisst – aber das noch gar nicht lange –, wurde in Seoul, Südkorea geboren und mit dreieinhalb Jahren in die Schweiz adoptiert. Seither navigiert sie durchs Leben, irgendwo zwischen Kulturen, Schubladendenken und Erwartungen.

Heute lebt sie in Zürich, ist Mutter von zwei längst nicht mehr kleinen Töchtern, IT-Projektleiterin und Podcasterin. Auf Social Media ist sie pointiert, wach und unbequem.

Sie steht im Mittelpunkt eines Dokumentarfilms von NZZ Format über Auslandsadoptionen, der im Sommer 2025 erstmals ausgestrahlt wird.

Hanbekks

Importkind

Hanbekks

Importkind

VOIMA Verlag

Lektorat: Liliane Ritzi

Covergestaltung VOIMA Verlag

Originalausgabe

Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2025 VOIMA gmbh, Eggweg 9A, CH-8810 Horgen, [email protected]

EU-Kontaktadresse/Produktsicherheit gem. GPSR: Zeitfracht Medien GmbH, Industriestraße 23, 70565 Stuttgart, Deutschland, [email protected]

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.Für die Inhalte ist der Verlag verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.

E-Book-Erstellung CPI books GmbH

ISBN E-Book 978-3-907442-04-3

ISBN Taschenbuch 978-3-907442-03-6

voima-verlag.ch

Hinweis der Autorin

Dieses Buch basiert auf meinem gelebten Leben. Es ist eine autobiographische Erzählung, keine Dokumentation.

Namen, Orte und einige Details wurden verändert oder anonymisiert. Ähnlichkeiten mit realen Personen sind nicht zufällig, aber sie spiegeln meine persönliche Perspektive und Erinnerung wider.

Ich erhebe keinen Anspruch auf Objektivität, sondern teile meine subjektive Wahrheit und Geschichten, die mich geprägt haben.

Notschka Tienka

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Rechtsswipe

1976 – das schwarze Loch

Die Mutter

1977 – Ankommen

Eine Fremde im neuen Zuhause

Ein Ausrutscher im Leben ist erlaubt

1987 – Zukunftssuche

1997 – Sam

2004 – Rückkehr

2011 – Midlife Crisis

Meine zwei Wunder

Tausend mal gefunden, trotzdem verloren

Besser wird es bis zum Schluss nicht

2018 – ein Freund fürs Leben

Immer wieder Korea

Zwei Ausrutscher sind einer zuviel

Nein, einfach nur noch nein

Abschied und Erkenntnis

Nicht hier, nicht dort

2025 – Neustart, jetzt!

Ein persönliches Wort zum Schluss

Prolog

Ich werde an einem strahlenden Sommertag im Stadtteil Jongno-Gu in Koreas Hauptstadt geboren. Wir schreiben das Jahr der Wasserratte. Müde wirkende Koreanerinnen wuseln in der Stadt herum. Viele von ihnen tragen einen Podaegi, also ein Baby in einem Tragetuch auf den Rücken gebunden, und ziehen ein Kleinkind an der Hand durch die breiten Straßen von Seoul. So bilde ich mir das ein. Ich könnte nachfragen, aber ich würde nicht mehr darüber erfahren als das, was ich jetzt bereits nicht weiß.

Unsere Familie besteht aus meinem blinden, gehbehinderten Vater, meiner schönen, eigensinnigen Mutter, meiner braven, überangepassten, fünfjährigen Schwester Hye-Jung und mir. Als ich drei werde, entscheiden meine Eltern, Hye-Jung und mich zur Adoption ins Ausland freizugeben, aber am Tag der Abreise ist meine weinerliche Schwester kränklich, und so gehe nur ich. Ich bin dreieinhalb Jahre alt. Meine Mutter wird die Trennung kaum verkraften und deshalb später beschließen, die große Tochter doch zu behalten. So wird es mir fast 30 Jahre später von meiner Mutter erzählt, die dabei bittere Tränen weint.

Am Tag meiner Abreise esse ich Kongnamul, blanchierte und eingelegte Sojabohnensprossen. Ich esse sie zu einem Schälchen Reis und etwas Suppe. Die Zeiten sind hart und meine Familie ist nicht auf Rosen gebettet. Das Essen ist nicht im Überfluss vorhanden, und so möchte ich die Hälfte für später am Tag aufsparen. Aber später am Tag bin ich weg, auf dem Weg in eine neue, bessere Welt, auf dem Weg nach Genf. So wird es mir fast 30 Jahre später von meinem inzwischen verstorbenen Vater erzählt, der dabei bittere Tränen weint.

Der Flug in die Schweiz ist lang, im Flugzeug weine ich viel und erbreche oft. Ich kann mich erinnern. Es ist die früheste Erinnerung, die ich habe. Danach kommt ein schwarzes Loch von ein paar Monaten, und das ist gut so.

Es ist, wie es ist.

Rechtsswipe

Meine Freundin Michelle versucht seit Monaten, mich dazu zu bewegen, Dating-Apps zu nutzen, um die letzte Beziehungs-Katastrophe endlich hinter mir zu lassen und Erinnerungen zu schaffen, die die alten überlagern. Bisher habe ich Dating-Apps für das Äquivalent von Mikrowellenessen gehalten: schnell verfügbar, aber meist enttäuschend. Oder wie ein Besuch bei McDonalds, wo der Gedanke daran viel besser ist als das Gefühl danach. Ich glaube, es ist klar, wie wenig ich von Dating-Apps halte. Es muss also ein Moment absoluter Langeweile, totaler Hoffnungslosigkeit oder die Auswirkung des fiesen Jetlags sein, dass ich mich, gerade mal eine Woche nach der Rückkehr von meiner über fünfmonatigen Asienreise, bei «OkCupid» anmelde.

Ich matche vier Männer, deren Profile einen ansatzweise okayen Eindruck machen, bevor ich mein Konto wieder lösche: Jonas, Christian, Florian und Pascal.

Ich interagiere mehr oder weniger unterhaltsam und immer auf Unverbindlichkeit achtend mit drei der vier. Florian, der Finanzheini und ich verabreden uns für ein Treffen in einer Woche, Pascal, Oberst in der Armee, ghostet mich nach dem ersten Tag, und bei Brockenhaus-Jonas winke ich nach einem kurzen WhatsApp-Dialog gelangweilt ab. Christian, dessen Profil ich vor allem wegen der Angabe, er könne im Handstand gehen, interessant fand, meldet sich am Sonntagnachmittag. Ich habe gerade Zeit und tausche mich ein bisschen mit ihm aus, das Beste hoffend, das Schlimmste erwartend. Er erzählt mir, dass er Handstand kann, weil er lange Kunstturner war, und natürlich ist damit mein Interesse erst mal geweckt. Heute arbeitet er als Projektleiter, hat zwei Söhne und lebt von seiner Frau getrennt in Zürich.

Christian ist erfreulich schlagfertig, hat Schalk, findet auf alles eine passende Antwort und wirkt erstaunlich geerdet. Wir unterhalten uns den ganzen Nachmittag und Abend über WhatsApp. Als er fragt, ob ich Lust habe, ihn am Dienstagabend zu treffen, sage ich ohne zu zögern zu. Als wir uns später in der Nacht verabschieden, bleibt ein ekelhaft kribbeliges Gefühl und ein beschissenes Lächeln auf meinen Lippen.

Am nächsten Morgen schreibt Christian bereits in der Früh wieder. Eigentlich könnte unser Gespräch längst zu Ende sein, aber wir halten es den ganzen Tag mit fadenscheinigen Fragen und unwichtigen Themen am Laufen – ganz offensichtlich, weil keiner von uns den Kontakt abbrechen möchte. Wie peinlich! Als ich am Abend mit meinem ehemaligen Chef Markus essen gehe, habe ich kaum Nerven für Smalltalk mit ihm. Ich möchte das Treffen so schnell wie möglich hinter mich bringen, um nach Hause zu kommen und weiter mit Christian zu schreiben. Kurz nach 21 Uhr bin ich wieder daheim, werfe mich ins Bett und vertiefe mich in unser Gespräch. Mein Herz macht jedes Mal einen nervösen, kleinen Sprung, wenn ich die Benachrichtigung mit seinem Namen auf dem Display sehe.

Es ist halb zehn, als Christian schreibt:

«Du, wollen wir uns nicht heute schon treffen?»

«Meinst du das ernst?», tippe ich zurück.

«Ja.»

«Verdammt», schreibe ich. Nach einer winzigen Pause füge ich hinzu:

«22:24 Uhr, Gleis 17, vorne am Kopf. Wirst du da sein?»

«Ja», antwortet er.

Ich springe aus dem Bett, ziehe mich an, schnappe meine Sachen und mache mich auf den Weg zum Bahnhof, um den Zug nach Zürich zu erwischen. Für eine Planerin, die Spontaneität für absolut überbewertet hält, bin ich ganz schön kopflos geworden in den letzten Monaten.

Der Hauptbahnhof Zürich, einer der meistfrequentierten Bahnhöfe Europas, ist an einem Montagabend um halb elf fast beängstigend leer. Ein paar vereinzelte Gestalten warten in der Halle oder schlendern ziellos umher. Als ich aus dem Zug steige, fühle ich einen kleinen Druck im Bauch. Ich trage blaue Jeans, ein bordeauxrotes Longshirt, helle Sneakers und meinen schwarzen Mantel. Das Outfit ist sehr bewusst so gewählt, dass es aussieht, als hätte ich es völlig unbewusst gewählt. Meine Schritte hallen leise über den Bahnsteig, während ich in Richtung Bahnhofshalle gehe.

Ich hasse solche Momente, in denen ich nicht weiß, ob ich beobachtet werde. Meine Augen huschen durch die Gegend und scannen alle herumstehenden Personen ab und dann auf einmal sehe ich ihn. Er steht etwas hinter dem Kopf des Gleises, ein bisschen seitlich, schaut mich an und lächelt ein Lächeln, das mich direkt ins Herz trifft. Rechts von ihm bewegt sich jemand vorbei, aber ich sehe nur ihn. Wir gehen aufeinander zu, und in dem Moment, als er mich umarmt, ist es passiert. Wie in einem unerträglich kitschigen Hollywood-Streifen.

Das erste Mal im Leben erfahre ich, was Liebe auf den ersten Blick bedeutet. Es gibt keine Unsicherheit, keine Distanz, nur dieses Gefühl, dass wir zusammengehören. Von diesem Moment an sind wir unzertrennlich.

Wir stellen diese Szene bis heute manchmal nach und nennen die Umarmung «unseren Signature-Hug». Es ist eine kleine Tradition, die nur uns gehört. Immer, wenn wir uns länger nicht gesehen haben, wenn einer von uns einen schlechten Tag hatte oder auch einfach so, ohne jeden Anlass, umarmen wir uns auf diese Art. Es ist mehr als nur eine Umarmung, es ist unser stilles Versprechen, füreinander da zu sein.

Christian hat eine besondere Fähigkeit, mich genau dann zu erreichen, aufzubauen und zu erden, wenn ich es am dringendsten brauche. Er ist klug, charmant und schlagfertig, und seine Art, mich immer wieder zum Lachen zu bringen, ist unvergleichlich. Seine Fürsorge und Aufmerksamkeit geben mir das Gefühl, genau dort zu sein, wo ich hingehöre.

In unserer Wohnung, mit ihrem aalglatten, hübschen Parkettboden, gleitet er oft in Schlittschuhschritten auf mich zu, als wäre er auf einer Eisbahn. Manchmal dreht er sogar ein paar Runden um den Esstisch. Es ist eine eigenartige Mischung aus Clownerie und Anmut, die in mir Fremdscham und unendlich viel Liebe auslöst – und immer einen unkontrollierbaren Lachanfall.

2025 ist inzwischen angebrochen, ich bin in Zürich, zu Hause. Es ist ein Wintertag, der wie einem kitschigen Postkartenmotiv entstiegen scheint. Eisig ist es, klirrend, geradezu feindselig. Währenddessen tobt in der Ukraine noch immer der Krieg, Trump hat es irgendwie wieder ins Oval Office geschafft, und die deutsche Politik ist – wie soll man es höflich sagen – am Arsch. Die Welt scheint auseinanderzufallen, Diktatoren schmieden Pläne für eine neue Weltordnung, und in den sozialen Medien beschimpfen sich Menschen, die sich noch nie im Leben begegnet sind, mit einer Inbrunst, die jeglicher Vernunft spottet. Ich kann es nicht wegdiskutieren, ich bin ob dieser Situation total angepisst.

Ich lebe mitten in der Stadt, in sogenannter bevorzugter Wohnlage. Ich bin vor ein paar Monaten erst eingezogen. Die Wohnung ist frisch saniert, absolut unpraktisch, total schickimicki mit fancy Dachterrasse und natürlich schweineteuer. Aber der Wohnungsmarkt ist ausgetrocknet, und der Radius, in dem wir situationsbedingt leben können, ist eng bemessen.

Christian lebt zu 60 % auch hier. Zu 40 % lebt er ein paar Straßen weiter stadtauswärts, wo er nach der Trennung von seiner Frau eine Wohnung für sich und die zwei Söhne gemietet hat. Der Kleine ist zwei Tage die Woche und jedes zweite Wochenende dort, der Große nur jedes zweite Wochenende. Christian teilt mit dem Elfjährigen ein Zimmer, während der Fünfzehnjährige ein eigenes braucht. Die beiden könnten unmöglich ein Zimmer teilen, sagt er. Privatsphäre bleibt für Christian deshalb keine. Dass die Kinder für durchschnittlich eine einzige Nacht die Woche kein Zimmer teilen können, ist natürlich Quatsch – aber Kindererziehung ist so individuell wie Eltern es sind.

Christian und die Kinder werden demnächst ganz bei mir einziehen. Für ihn bedeutet das mehr, für mich weniger Privatsphäre. Ich nehme es in Kauf. Wir sind schon froh, dass wir überhaupt zusammenziehen dürfen.

Lange bevor ich Christian kannte, wollte ich aus meiner übertrieben großen Wohnung inmitten der Fußgänger- und Ausgehzone einer nahegelegenen Kleinstadt ausziehen. Ich lebte dort mit meiner fast volljährigen Tochter, die ohnehin kaum mehr zu Hause war. Christian suchte seinerseits Nähe und Verbindlichkeit. Wahrscheinlich hatte er die Befürchtung, ich könnte entweder weit wegziehen oder mir eine kleine Wohnung nehmen, aus der ich so schnell nicht mehr herauswill.

Obwohl ich mir einst geschworen hatte, nie wieder mit einem Mann zusammenzuleben, sprach mich die Idee tatsächlich an. Mit Cristiano, wie ich ihn liebevoll nenne, fühlte sich alles von Anfang an anders und besser an, fast so, als wäre dieser Plan nicht völlig absurd. Ich entschloss mich, das Schicksal über unsere Zukunft entscheiden zu lassen. Natürlich nicht, ohne zuvor endlose Diskussionen zu führen. Wir verbrachten viel Zeit damit, abwechselnd dafür und dagegen zu argumentieren, warum eine gemeinsame Wohnung eine brillante Idee oder eben der sichere Weg in die Katastrophe sein könnte. Die Debatte war herausfordernd und emotional aufreibend, aber sie endete mit einem Kompromiss. Wir bewarben uns auf eine Wohnung und überließen den Rest den kosmischen Kräften.

Die Wohnung lag nur einen Steinwurf von der Schule seiner Kinder entfernt und erfüllte somit das Hauptkriterium, das Christian an einen neuen Wohnsitz stellte. Zu unserer Überraschung erhielten wir tatsächlich die Zusage und planten, im Spätsommer zusammenzuziehen. Es war absolut verrückt, genau wie wir.

Als Christian seiner Frau erzählte, dass wir ein baldiges Zusammenziehen planten, rastete sie völlig aus und drohte mit einer Kampfscheidung, falls wir es durchziehen würden. Natürlich meine sie es nur gut, ergänzte sie dann noch, und wolle nur das Beste für die Kinder. Natürlich, wer weiß denn nicht, dass so eine Kampfscheidung das Allerbeste ist, was Kindern passieren kann.

Christian war am Boden zerstört und vollkommen ratlos. Die Vorstellung, die Wohnung abzusagen, die mit ihrem luxuriösen Ausbaustandard und der Dachterrasse, die einen atemberaubenden Blick über die ganze Stadt bietet, seine Traumwohnung war, schien ihm plötzlich der einzige Ausweg zu sein. Während er innerlich mit dieser Entscheidung rang, löste ihre Reaktion bei mir etwas völlig anderes aus: sie versetzte mich in Kampfmodus.

Nach meiner letzten Beziehung war ich es so unendlich leid, mein Leben von der Frau meines Partners bestimmen zu lassen. Dieses Muster, das sich wiederholte, reizte mich bis an die Grenze des Erträglichen. Ich hatte genug davon, Rücksicht zu nehmen auf die Launen und Vorstellungen von jemandem, der nicht Teil meines Lebens war. Also schlug ich Christian eine pragmatische Lösung vor.

Ich würde vorerst alleine in die Wohnung ziehen. Es gab mir die Möglichkeit, in Ruhe anzukommen und zu überlegen, wie ich die Situation für mich gestalten wollte. Christian würde nachkommen, wenn sich die Wogen geglättet haben und wir gemeinsam entscheiden, wie es weitergeht. Es war nicht ideal, aber es gab mir die Kontrolle über meine Entscheidungen zurück und das war für mich das Wichtigste.

Einmal begegnete ich der Frau, kurz vor der Scheidung. Nicht zufällig, versteht sich. Eines Tages erhielt ich eine E-Mail, in der sie mir ankündigte, dass sie mich in den nächsten Tagen oder Wochen kennenlernen wolle. Oha. Sie nannte mir zwei Cafés zur Auswahl, beide bequem in einem Kilometer Umkreis von ihrer Wohnung. Ich lebte zu der Zeit noch in einer anderen Stadt, aber natürlich würde ich mich ihr stellen, wenn sie es wünscht. Und natürlich würde ich extra in ihre Nachbarschaft fahren, nur um ihr diesen kleinen Triumph zu schenken.

Weil Kindererziehung so individuell ist, wie Eltern es sind, ziehe ich mich bewusst aus dem Einflussbereich zurück. Sobald Christian und seine Söhne hier eingezogen sind, werde ich regelmäßig Zeit auf Reisen oder im Gästezimmer meiner Freundin Julia verbringen. Es ist das höflichste und pragmatischste, um Konfrontationen mit langfristigen Konsequenzen für Christian und mich aus dem Weg zu gehen. Als wir darüber sprechen, ist er zunächst entsetzt, aber er ist klug genug, es zu respektieren.

Ich sitze also in dieser Wohnung mit Blick über die ganze Stadt. Von der Waid bis zum Uetliberg, vom Prime Tower bis zur Sihlpost, vom Großmünster bis zum See und weiter bis zu den Alpen. Wer Zürich nicht kennt, dem sei zusammengefasst: Die Aussicht ist geil. Ein Panorama, das für Staunen sorgen soll und bei vielen mit Sicherheit auch tut, aber in mir nichts auslöst, außer das Gefühl, hier völlig fehl am Platz zu sein.

Ich bezahle die Wohnung allein, denn Christian muss noch die andere Wohnung finanzieren, bis wir zusammenziehen dürfen. Ein absurdes Arrangement, das sich gleichzeitig notwendig und wie ein völlig übertriebenes Luxusproblem anfühlt. Der Blick über die Stadt mag beeindruckend sein, aber für mich bedeutet Lebensqualität etwas völlig anderes.

Ich würde wirklich gern in einem Café sitzen, um meine Erinnerungen aufzuschreiben, weit weg von den ständigen Ablenkungen in der Wohnung, denn kaum setze ich mich hin, um ein paar Gedanken zu bündeln und zu notieren, piepst der Geschirrspüler oder ich habe das Bedürfnis, Fenstersimse abzustauben und das Fuselgitter des Wäschetrockners gründlich zu putzen. Aber erstens muß ich mittlerweile auf mein Budget achten und zweitens sind draußen Menschen und Menschen sind mir oft unangenehm. Im Tram sind Menschen, in Cafés sitzen Menschen, überall sind sie, und sie sind laut. Ich mag es nicht laut. Ich mochte es noch nie. Dabei bin ich selbst laut. Meine Stimme ist mal hoch und kräftig, mal tief und kräftig, aber immer kräftig.

Hier zu Hause ist es auch keine Oase der Ruhe. Christian sitzt mir gegenüber und arbeitet sich in ein neues Projekt ein. Ich starre aus dem Fenster und versuche, meine aufkeimenden Erinnerungen nicht gleich wieder zu ersticken. Mein Over-Ear-Kopfhörer mit Noise-Cancelling rettet, was zu retten ist. In meinen Ohren singt Billy Joel, dass ich für ihn immer eine Frau geblieben bin. Er kennt mich zwar nicht, aber ich finde es trotzdem flott von ihm. Danke, Billy, deine sentimentale Unterstützung kommt genau im richtigen Moment.

Einen Tag vor meinem 50. Geburtstag habe ich aufgehört zu arbeiten. Ohne großes Drama, aber mit maximaler Konsequenz. Ich ging ins Büro meines damaligen Chef-Chefs, legte meine Kündigung auf den Tisch und wurde noch am selben Tag freigestellt, wie es in meinem Berufsfeld üblich ist. Keine Abschiedsparty, keine warmen Worte, nur eine nette Karte meiner neuen Chefin und umgekehrt ein paar deutliche Abschiedsworte von mir an die ganze Belegschaft über Teams, die untergingen im monotonen Brummen eines Systems, das mich längst zermürbt hatte.

Mit dem Chef-Chef verstand ich mich anfangs gut und nahm ihn in den ersten Jahren gegenüber Kollegen stets in Schutz. Seine Tendenz zu Volatilität und seine – sagen wir – kreative Interpretation von Impulskontrolle machte die Zusammenarbeit langfristig jedoch recht anstrengend. Ich war die erste Frau im Projektleiter-Pool, und als irgendwann die zweite eingestellt wurde, kam es zu einem dieser Momente, die man nur mit einem langen innerlichen Augenrollen übersteht. Während ihrer Neueinführungstour durch die Büros war ich leider nicht an meinem Platz. Als ich zurück war, meinte er zu mir: «Die lernst du schon noch kennen. Sie ist übrigens jünger als du, aber keine Angst, du bist die Schönere.» Betretenes Schweigen im Büro. Kein Lachen, nur dieses unangenehme Geräusch, wenn sich Fremdscham in der Raumluft ausbreitet.

Seine sonstigen Errungenschaften in der Organisation verdankte er seinem beeindruckenden Talent für strategische Beziehungspflege. Um sich herum baute er ein loyales Netzwerk auf, indem er bevorzugt Menschen förderte, die ihm charakterlich ähnelten – gerne Freunde, mit oder ohne passende Qualifikationen. Eine lebendige Karikatur des Satzes: «Es kommt nicht darauf an, was du kannst, sondern wen du kennst.» Eigentlich hätte mir das alles schon viel früher die letzten Nerven rauben müssen.

Ein junger Mann, der noch nie ein Projekt geleitet hat, wurde vor einigen Jahren plötzlich unser aller Vorgesetzter. Ein privater Freund des Chef-Chefs, der bereits Erfahrungen in der Supportabteilung gesammelt hat und nun drei Hierarchie- und Lohnstufen übersprang. Er besuchte die richtigen Partys oder, um es konkreter zu formulieren, küsste die richtigen Hintern.

Der junge Mann ersetzte Markus. Markus war auf allen Hierarchiestufen beliebt, kommunizierte klar, begegnete allen Menschen mit Respekt und förderte seine Untergebenen. Der Zerfall des Teams durch Mikromanagement und Ahnungslosigkeit war nicht aufzuhalten. Der Chef-Chef feierte das entstehende Chaos und die Resignation des Teams als «gelungene Reorganisation».

In den Wochen und Monaten nach meinem Abgang kamen dann die ehemaligen Arbeitskollegen aus ihren Deckungen gekrochen. Immer wieder wurde ich auf der Straße angesprochen, wie sehr man meine Abschiedsnotiz in den Abteilungen gefeiert habe. Aber natürlich nur hinter vorgehaltener Hand, denn in einer autoritären Organisation wie dieser ist es Tradition, niemals öffentlich Stellung zu beziehen. Es war fast rührend, diese kleine Rebellion in Flüsterton zu erleben. Typisch für den Laden. Man lacht, man rollt die Augen, aber alles immer heimlich, bloß nicht zu laut und nie sichtbar.

Seither denke ich nach. Über mein Leben, über das, was ich schon alles gemacht habe, und das, was ich vielleicht noch tun könnte. Und auch über das, was ich sicher nie wieder tun werde. Ich denke über meine Adoption nach, über meine Geschwister, über eine Kindheit, die nicht nur beschissen war, sondern in einer Jugend mündete, die es tatsächlich geschafft hat, noch beschissener zu sein. Ich denke viel. Und manchmal denke ich, dass das Aussteigen aus dem Job an diesem Zeitpunkt in meinem Leben der beste Anfang war, den ich je gemacht habe.

Ich tue, worauf ich Lust habe. In erster Linie heilen. Heilen von einem Leben, das mich aufgerieben hat, von einer toxischen Beziehung zu einem narzisstischen Mann, von einem Ich, das irgendwo auf der Strecke geblieben ist. Und ich beginne zu podcasten. Das macht inzwischen jeder, warum also nicht auch ich. Ich reise, starre stunden- wenn nicht tagelang auf Wasser, lerne diesen wunderbaren Mann kennen und ziehe zurück in den Kanton, in dem ich aufgewachsen bin. Es klingt fast nach einem Plan, obwohl es keiner ist.

Natürlich hat das alles seinen Preis. Das Eigenkapital, das nach dem Verkauf meiner Haushälfte auf mein Konto zurückgespült wird, schmilzt dahin wie der letzte Schnee in der Frühlingssonne. Ich spüre, wie mir das Geld, für das ich drei Jahrzehnte lang gearbeitet habe, durch die Finger rinnt. Für eine horrende Miete, die eine Wohnung bezahlt, die ich nicht wertschätze und die ich alleine trage, weil eine Frau ein paar Hundert Meter weiter nördlich ihre Gefühle nicht regulieren kann. Aber Prinzipien sind teuer, und mir sind sie eben lieb und teuer.

Ein paar Monate liegen noch drin, und die werde ich nutzen, um ganz zu mir selbst zu finden und mich kennenzulernen. Meine Geschichte aufzuschreiben und meine Zukunft zu formen. Ich habe ein Leben lang versucht, vor mir selbst davonzulaufen, bis ich eines Tages stehen blieb. Nicht aus Resignation, sondern weil ich irgendwann wissen wollte, wem ich da eigentlich zu entkommen versuche.

Ich bin unglaublich privilegiert, und ich weiß das. Aber das war nicht immer so.

1976 – das schwarze Loch

Es ist Ende 1976, ich bin erst vor ein paar Monaten in der Schweiz angekommen. Man spekuliert, dass es in der ersten Familie, zu der ich nach meiner Ankunft gebracht werde und die mir den Namen «Martina» gibt, zu sexuellen Übergriffen kommt. Im Bericht der Vormundschaftsbehörden steht, ich hätte irgendwann aufgehört zu essen, angefangen ins Bett zu machen, nicht mehr gesprochen und stundenlang mit dem Gesicht zur Wand im Korridor gestanden. Das klingt erschreckend genau nach mir, obwohl dieses Verhalten bei längerem Nachdenken etwas ungesund wirken könnte, besonders für ein vierjähriges Kind.

Beweisen kann man nichts und für eine Befragung bin ich angeblich zu fragil. Das Wort fragil klingt so schön und meint vermutlich in Wirklichkeit einfach «egal». Man lässt es ruhen und bringt mich nach Männedorf in ein Kinderheim. Viele Jahre später erfahre ich, dass dieses Kinderheim in Wirklichkeit die größte stationäre Kinderpsychiatrie der Schweiz ist.

Im Kinderheim geht es drunter und drüber. Die Kinder riechen alle nach dieser grünen Palmolive-Blockseife, ein Geruch, den man nie mehr aus dem Geruchsgedächtnis kriegt. Ein Bub brüllt sich die Seele aus dem Leib und beschließt, eine Kommode die Treppe hinunterzuschleudern. Diese bleibt wie durch ein Wunder heil. Ein Mädchen im Teenageralter schneidet sich mit einer Schere in die Zunge. Oder sie tut so. Blut gibt es jedenfalls in meiner Erinnerung keins, dafür umso mehr Zuschauer und noch mehr Dramatik. Wir Kinder stehen stumm wie Statisten in einer billigen Soap herum, ohne zu spielen, ohne zu reden. Kommunikation scheint hier genauso überbewertet wie ein geregeltes Leben. Ich weiß nicht einmal, welche Sprache ich spreche, aber es ist ohnehin egal. Worte wären für mich nur Ballast, den ich gerade nicht tragen kann.

Ich wünschte mir, diese paar Monate wären nie gewesen, denn was immer damals passiert ist, es hat alles, mein ganzes Leben mitgeprägt und negativ belastet.

Die Mutter

Auf der anderen Seite des Kantons träumt unterdessen eine Frau mit drei eigenen Kindern von einer exotischen Lösung für ihre innere Leere. Ein weiteres Kind soll es sein, diesmal aber nicht blond und blauäugig wie ihr bisheriger Nachwuchs, sondern mit schwarzen Haaren und braunen Augen. Ein Bub aus Peru hätte es werden sollen, aber Peruanerkinder waren dummerweise gerade aus, also komme ich ins Spiel. Sie holt mich aus dem Heim, erst für einen Besuch, dann zum Behalten. Ich ziehe ein, bei der Familie mit den drei großen, blonden Kindern, die garantiert nicht auf ein kleines Mädchen aus Korea gewartet haben, auch wenn sie es anfangs noch spannend finden. Aber gefragt wurden sie halt auch nicht.

Ich werde also Teil dieser neuen Familie und bekomme gleich zwei zusätzliche Vornamen. «Martina» bleibt jedoch auf Anraten der Behörden an erster Stelle – ein Wechsel, so heißt es, würde mich nur noch mehr verwirren. Ich werde in der Kirche von Seuzach auf die Namen Martina Barbara Rebekka getauft. An meinem Taufessen, an das ich mich bis heute erinnere, wird Rosenkohl serviert, aber das tut nichts zur Sache, ich erwähne es nur als kleine Anekdote am Rande, und um die Frage aufzuwerfen, wer bei einem Anlass zu Ehren eines kleinen Kindes auf die Idee kommt, Rosenkohl zu reichen. Kinderhasser. Sie sind überall.

Der jüngste Sohn ist sechs Jahre älter als ich und beschließt schnell, dass ich eine Zumutung bin. Er ist vom ersten Tag an unglaublich eifersüchtig auf mich und wird mich konsequenterweise für den Rest seines Lebens verachten. Heute ist er fast 60 Jahre alt, lebt in Argentinien, wo er vermutlich Rindersteaks grillt und rechte Parolen murmelt, denn das hat er zeit seines Lebens getan. Mehr Raum möchte ich ihm hier momentan nicht einräumen, denn mein Verhältnis zu ihm ist etwa so herzlich wie das einer Katze zu einem Staubsauger. Oder einer Kreissäge.

Meine Adoptivmutter sagt immer wieder, dass sie eigentlich ein Peruanerkind wollte. Aber Peruanerkinder waren eben leider nicht zu haben, also haben sie halt mich, kein Peruanerkind, genommen. Mädchen sind in ihren Augen ohnehin kaum etwas wert, aber weder Buben mit dunklen Augen noch andere Peruanerkinder waren verfügbar. Was für ein Pech. Peruanerkind – schon das Wort geht mir auf die Nerven. Natürlich meint sie das alles nur witzig. Sie ist es nicht. Sie war es nie.

Mit solchen Sprüchen versucht sie zu vermitteln, dass sie zwar eigentlich ein anderes Kind wollte, aber dann eben doch mich genommen hat und ich deshalb dankbar und stolz sein kann. Sie glaubt offenbar, das würde mir ein gutes Gefühl geben. Tut es nicht. Tat es nie.

Ich werde, vielleicht auch deswegen, von einem Psychiater zum anderen geschleppt. Ich spüre, dass das keine gängige Praxis für vierjährige Mädchen ist. Andere Kinder müssen da nicht hin, andere Kinder tummeln sich auf dem Spielplatz oder gehen in den Zoo, ich stelle mich IQ-Tests und von denen machen die Ärzte viele. Alle kommen zu ähnlichen Resultaten. Einer wendet sich an Mutter und sagt, ich sei weit überdurchschnittlich intelligent, man müsse unbedingt etwas daraus machen und mich dringend beschäftigen. Das ist der Moment, in dem man mich fürs Kunstturnen anmeldet. Drei Mal die Woche Training für ein vierjähriges Kind. Normal für diesen Sport. Es gibt verschiedene Formen der Beschäftigung. Mutter kennt nur diese.

Ich integriere mich gut in die Gesellschaft, lerne Deutsch, turne, spiele Blockflöte, dann Altflöte, dann Querflöte, und dann – Himmel hilf – auch noch Piccolo und bin überangepasst. Ich spüre, dass ich Dinge besser, schneller, schöner machen muss, weil sich der Fokus darauf richtet, wie ich sie mache. Ich möchte nicht, dass jemand es bereut, mich zu sich geholt zu haben, auch wenn ich mich deplatziert und falsch fühle. Ich möchte trotzdem gewollt werden, selbst von dieser Familie und den großen blonden Kindern, von denen mich keines wollte. Einmal höre ich, wie Mutter sagt, sie möge singende Kinder. Kinder, die singen, seien ein sicheres Zeichen dafür, dass sie glücklich sind. Also fange ich an zu singen. Bei jeder Gelegenheit gebe ich ein Kinderlied zum Besten. Selbst heute wundern sich Menschen manchmal, wie viele Kinderlieder ich noch auswendig kann.

Menschen finden mich wahnsinnig süß. Sie fassen mir ins Gesicht, bewundern meine zarte Haut und lachen über mein Haar, das sich angeblich anfühlt wie «Pferdehaare». Natürlich. Pferdehaare, what the fuck? Rassismus wird hier als gut gemeinte Neugier verpackt, und ich habe nicht die Worte, um etwas dagegen zu sagen. Nicht, dass jemand wirklich zuhören würde.

***