2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: In inniger Liebe

- Sprache: Deutsch

Margot und Erwin Spiegel, meine Eltern, haben sich 1931 in Teheran kennengelernt, dann mit Briefen zwischen Sao Paulo und Teheran verlobt und lebten dann in Teheran. Wegen des Krieges waren sie von 1941 bis 1947 getrennt, sie in Bayern, er in Australien interniert. Sie haben unzählige schöne Briefe geschrieben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 636

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Albert Spiegel

In inniger Liebe

Band 1

Albert Spiegel

Herausgeber

In inniger Liebe

Die Briefe meiner Eltern über Kontinente 1908-1950

Band 1: Margots Jugend, Heirat mit Erwin, Leben in Teheran 1908-1941

© 2020 Albert Spiegel

Verlag und Druck:

tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

ISBN

Paperback:

978-3-347-19767-1

Hardcover:

978-3-347-19768-8

e-Book:

978-3-347-19769-5

Die Briefe und Fotos dieses Buchs sind Eigentum von Albert Spiegel. Die Originale wurden dem Deutschen Taschenbuch Archiv (DTA), Emmendingen übergeben und sind dort einsehbar. Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages, des DTA und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Inhalt

Band 1: Margots Jugend 1908-1928, selbständig bis 1934, Heirat mit Erwin 1935, Leben in Teheran 1935-1941

I. Vorwort (zu Band 1 – 4)

II. Margots Erinnerungen an ihre frühe Kindheit

III. Jugend, erste Briefe, Caracas

IV. Selbstständigkeit, Mecklenburg

V. Ein Jahr in Teheran 1931

VI. Zurück nach Deutschland 1932

VII. Hochzeit in Berlin, Eheleben in Teheran

VIII. Familienleben in Teheran 1938-1941

Band 2: Erwins Internierung, Trennung 1941-1945

Band 3: Getrennt – Sehnsucht und Hoffnung bis 1947

Band 4: Wiedersehen in Sydney 1947, Briefe nach Deutschland, Abreise von Sydney Nach Deutschland und Teheran 1950

Fotos:

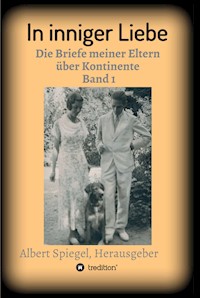

Cover von Band 1 bis Band 4 jeweils: Margot und Erwin mit Hund Flip, Teheran, 1935

Fotos in Band 1

Seite

20

Margots Mutter, Margot von der Heyde

22

Familie von der Heyde 1912

26

Margots Vater, James von der Heyde

29

Margot 1920

33

Familien-Residenz in Caracas

37

Margot in Caracas 1924

40

Margot in Arosa 1926

42

Margot in München 1926

44

Margot in Tremsbüttel 1926

50

Margot mit Vater James

64

Margot in Daskow, Mecklenburg

76

Flug von Pahlevi/Kasp. Meer nach Teheran 1931

81

altes Stadttor in Teheran

90

Tal in Mazenderan

96

Karawane im Dorf

120

Haus von Margot und Schwester Lilo in Teheran

133

Karawane am Reiseweg

136

Erwin 1931

138

Margot und Erwin, auf der Fahrt Isfahan-Teheran

139

Skifahren, Elburs-Gebirge

142

Relief in Persepolis

153

Reiseeindruck in Persien

179

Margot in Masuren 1934

231

Erwins Eltern

243

Hochzeitsfoto, Berlin 1935

244

Hochzeitsreise, Oberaudorf

251

Haus von Margot und Erwin in Teheran

252

Auf der Reise in Damaskus

256

Wüste

266

Vignette aus Shiraz

267

Erwin an der Landstraße

268

Königsmoschee in Shiraz, gemalt von Hunnemann 1933

276

Margot im Kaspischen Meer

283

Hund Johan mit Karnickel im Garten, Teheran

285

Margot und Erwin in Abendgarderobe

294

Margot mit Pferd Hasso

295

Erwin auf Pferd Sheitan

309

Flug um den Demavend

319

Erwin mit Tochter Karin, Teheran 1938

339

Margot und Erwin, Teheran 1939

373

Bazar Isfahan

399

Erwin mit beiden Kindern 1940

407

Demavend vom Kaspischen Meer gesehen

408

Strand am Kaspischen Meer

409

Margot mit Karin am Strand

419

Erwin mit Sohn Albert im Garten, Teheran 1941

424

Margot 1941

426

Picknick südlich von Teheran

428

Margot mit Albert im Garten, Teheran 1941

431

Erwin mit Albert im Garten

I. Vorwort

Meine Mutter, Margot Spiegel, geb. von der Heyde, ist am 4. Mai 2001 im Alter von 92 Jahren gestorben, zwei Jahre und 105 Tage nach dem Tod meines Vaters, Erwin Spiegel, der am 19. Januar 1999 starb, ebenfalls 92. Er starb drei Tage vor dem 64sten Hochzeitstag meiner Eltern.

Beim Auf- und Ausräumen ihres Hauses in Kattenhorn am Bodensee fand ich viele Kartons und Mappen mit Briefen, auf dem Speicher, im Keller, auch in den Schreibtischen, hunderte oder tausende. Ich habe sie nicht gezählt. Warum so viele? – Das ergab sich einfach aus unserem Leben. Die Familie war selten zusammen, meistens getrennt. Für Margot galt das schon seit ihrer Jugend. Und die Adressaten haben diese Briefe meist aufgehoben und auch an sie zurückgegeben. Sie schrieb gerne und viel, und sie schrieb auch schöne Briefe. Von Erwin fand ich weniger; zusammenhängend nur die – durchnummerierten – Briefe aus dem Internierungslager in Australien an seine Margot in Bayern, über die sechs Jahre der Trennung; und einige andere. Margot hob auch weniger Briefe auf. So steht im Folgenden vor allem Margot mit ihren vielen, langen Briefen im Vordergrund. Sie wollte viele der Briefe auch gerne veröffentlichen, kam aber über Anfänge nicht hinaus.

Margot hatte einen recht bewegten Lebenslauf. Geboren ist sie im Oktober 1908 in San Salvador de Bahia in Brasilien. Bis in ihr hohes Alter nannte sie sich deshalb immer „die Tropenpflanze“. Ihr Vater, James von der Heyde, war dort deutscher Konsul, schon über 40 Jahre alt. Da er schon 1928 verstarb, kannte ich ihn nicht; er war – in der Familie immer hoch gelobt – mir fern und fremd. Seine Frau, Margot – meine immer geliebte Omi – kriegte mit gerade mal 23 Jahren ihre dritte Tochter. Da diese also wieder kein Sohn war, hatte man nach den Schwestern Annie und Lilo nur noch den Namen der Mutter übrig, was dann zu „Baby Margot“ wurde, aber oft auch nur „Baby“, auch noch nachdem dann der ersehnte Sohn zwei Jahre später nachkam. Sie hatte die beiden älteren Schwestern, Annie und Lilo, und die jüngeren Brüder Carle und Roderich.

1910 wechselte Opi James als Konsul von Bahia nach Sao Paulo. 1917, nachdem auch Brasilien dem Deutschen Reich den Krieg erklärt hatte, musste die Familie zurück nach Deutschland, Hamburg. Margot war acht. Es folgte 1918 ein Jahr Schweden, Karlstad am Väner-See, wo Opi James wohl wegen der dortigen schwedischen Waffenindustrie als Konsul fungierte. Dann etwa ein Jahr in Kopenhagen und anschließend anderthalb Jahre in Hamburg. Da kam Margot erstmals auf eine richtige Schule, wo sie ihre lebenslange Freundschaft mit Renata, genannt Reh, schloss. Dann 1922 nach Venezuela (Unterricht wieder bei der deutschen Gouvernante wie vorher), wo Opi in Caracas Gesandter war, bis 1927; dazwischen 1924-26 (also 16/17jährig) in der Schweiz (Tuberkulose auskurieren und Pensionat), ab 1927 in Berlin, wo Opi James, 60jährig, 1928 am Schlaganfall starb, als Margot 19 war. Mutter Margot, die „Omi“, war 42, Witwe mit fünf Kindern, die zwei Jungs noch in der Schule, die drei älteren Mädchen mussten ihr Geld jetzt selbst verdienen. Margot, ohne Ausbildung, ging als „Gutssekretärin“ nach Mecklenburg. Sie war gutaussehend und groß, 176 cm. Aber sie war recht einsam dort. Im März 1931, sie war 22, gingen sie und ihre 13 Monate ältere Schwester Lilo, noch schöner und ein paar cm größer als Margot, als Sekretärinnen zum Projekt der Deutschen Bank bei der persischen Nationalbank (Bank Melli) für ein Jahr nach Teheran. Arbeitssuche in Deutschland war schwierig, aber Sprachen konnten die beiden, was für Jobs im Ausland von Vorteil war.

Teheran hatte damals weniger als 300.000 Einwohner, also etwa so viel wie heute z. B. Bonn, und da waren nur ein paar hundert Ausländer. Shah Reza Pahlewi war in den zwanziger Jahren durch einen Putsch gegen die 300 Jahre regierende Kadjaren-Dynastie an die Macht gekommen. Er war vorher General und Kriegsminister gewesen. Er wollte Persien modernisieren, sein Vorbild war der türkische Kemal Atatürk.

Erwin, 24-jährig, 180 cm groß, war 1931 – drei Jahre nach Abschluss seiner kaufmännischen Lehre bei der BASF – als Vertreter von IG-Farben nach Teheran entsandt worden. Er ist 1906 in Freudenstadt geboren und dann ganz stetig in Mannheim aufgewachsen. Er hatte zwei ältere Schwestern, Gretel und Hanna, und zwei jüngere, Lisel und Trudel. Seine Eltern, Eugen Spiegel, und Louise Emilie, geb Greiner, stammten beide aus Stuttgart.

Irgendwann 1931 lernten Erwin und Margot sich in Teheran auf dem Tennisplatz kennen. Zunächst wohl nur flüchtig, aber kurz vor Margots Rückreise 1932 nach Berlin wohl etwas intensiver auf einer gemeinsamen Reise nach Isfahan. In der folgenden Zeit hatten die beiden dann zunächst nur noch gelegentlichen Kontakt.

Im Herbst 1933 reiste Margot für ein halbes Jahr zu Familienfreunden nach Sao Paulo, als für sie überraschend sich ein neuer Briefwechsel mit Erwin ergab, dem Ende 1934 die Verlobung folgte. 1935 im Januar dann Hochzeit in Berlin und Ausreise nach Teheran; im Dezember 1937 Geburt von Karin, im Juli 1940 von Albert. Als Persien im August 1941 von den Alliierten besetzt wurde, reiste Margot noch kurz vorher im August mit ihren Kleinkindern und zwei deutschen Frauen mit Taxi und Bahn über die Türkei und Balkan nach Deutschland. Erwin wurde interniert und nach Australien in ein Gefangenenlager gebracht.

Margot musste 1941 in Kriegsdeutschland mit den Kindern Quartier suchen, bei Verwandten kein Platz, an anderen Orten Probleme mit Kindern, Abgelegenheit oder Probleme mit der Ernährungssicherung; nach sechs Quartierwechseln zog sie mit den Kindern schließlich in ein Zimmer auf einem Hof in Niederbayern, Mistgrube vor der Tür, für uns Kinder herrlich, für Margot eine Herausforderung. Aber sehr liebe Menschen, was in eine lebenslange Freundschaft führte. Übrigens auch für mich bis heute, mit der zweiten, dritten und vierten Generation auf dem Hof.

Im November 1946 kam die Freilassung Erwins in Australien mit versprochener, aber sich dauernd verzögernder Repatriierung. So blieb er zunächst frei in Sydney. Schwierige Arbeitssuche. Erwin wollte gerne zurück nach Deutschland, aber Margot wollte weg aus Europa, für immer. Sie sah in dem zerstörten und von „den Russen“ bedrohten Europa keine Zukunft mehr. Sie schafft es mit den Kindern 1947 in die Schweiz und von dort tatsächlich nach Sydney.

Erwin war dort nicht glücklich, fand nur einfache, schlecht bezahlte Arbeit als Lagerist und Kontorist. Margot ging putzen, wollte auf immer in Australien bleiben, aber Erwin nicht; er erhielt 1949 die Chance für deutsche IG-Nachfolge-Firmen wieder nach Teheran zu gehen. 1950 Margot hinterher, Kinder ins Internat nach Salem (Margot kannte den Gründer, Kurt Hahn, dem sie vor dessen Flucht 1933 kurzfristig assistiert hatte).

Während der Zeit der kriegsbedingten Trennung von Ihrem Mann nahm Margot die Verantwortung für die Kinder und sich tatkräftig und durchsetzungsfähig wahr. Wenn sie später davon erzählte, schien es, dass sie damals trotz der Trennung in sich ausgewogener, glücklicher war, als später in der langen Zeit, als sie „nur“ noch die „repräsentierende Frau“ an der Seite ihres im Gleichlauf mit dem Wirtschaftswunder immer besser verdienenden Ehemanns war.

1960 wechselte Erwin von Teheran nach Leverkusen zur Firma Bayer, also Rückkehr nach Deutschland nach 30 Jahren im Ausland. 1971 ging Erwin in Rente und bis zu ihren Toden 1999 und 2001 lebten die beiden in ihrem selbst gebauten schönen Haus in Kattenhorn am Bodensee und die letzten Jahre im Seniorenstift in Baden-Baden.

Die Briefe meiner Eltern liegen nun seit vielen Jahren bei mir in ihren Kartons. Was sollte ich damit machen? Einfach liegen lassen? Alles entsorgen? Ich habe immer wieder darin gelesen. Auch meine ganze Geschichte ist ja darin. Vieles, was ich aus den Erzählungen meiner Mutter kannte. Sie erzählte gerne. Wir haben sie immer wieder aufgefordert, doch mal so etwas wie ihre Memoiren zu schreiben. Und das wollte sie auch, kam aber über Anfänge nie hinaus. So blieb es bei den Briefen. Einige Briefe an ihre Mutter, Margot von der Heyde, nach Deutschland aus Persien aus der glücklichen Zeit der ersten Jahre ihrer Ehe mit Erwin und den ersten Jahren der Kinder Karin und Albert, 1935 bis 1941, hat sie mit Schreibmaschine auszugsweise abgeschrieben und die Originale wohl jeweils vernichtet.

Beim Lesen der Briefe frage ich mich einerseits: wen interessiert das heute eigentlich noch? Wer will das außer mir noch lesen, alles handschriftlich, und bis zum Krieg schrieb Margot meist noch in Sütterlin (ich habe es zum Abschreiben extra lernen und üben müssen). Das wäre jedem anderen viel zu mühsam. Ein spezielles Interesse an meinen Eltern hat außer mir wohl auch niemand mehr. Zu den sechs Kindern meiner Patchwork-Familie fanden meine Eltern keine besondere Beziehung; insbesondere Margot zeigte kein Interesse, Großmutter zu sein, so dass wenig Familienkontakt entstand. Entsprechend wenig Interesse zeigen die Kinder für sie, sie kennen sie praktisch nicht.

Also weg mit den Briefen?

Andererseits: Margot hätte das vor ihrem Tod, dessen Herannahen sie durchaus bewusst wahrnahm, alles selbst vernichten können oder mich darum bitten. Das hat sie nicht getan. Mir scheint es deutlich, dass sie das als ihr Vermächtnis ansah, als das, was von ihr bleibt. Und ich war der letzte der Familie, der regelmäßigen engen Kontakt zu ihr hatte, bis zu ihrem Tod.

Bei den Briefen fand ich auch alte Fotos, die ihr besonders lieb waren, auch ganze Alben aus der Zeit, sowie kleine Taschenkalender, in die sie sehr unregelmäßig und sporadisch Eintragungen über Tagesabläufe, Wetter, Organisatorisches etc. vornahm. Tagebuch führte sie, von wenigen längeren Eintragungen abgesehen, praktisch nicht, mein Vater sowieso nicht. Margot sammelte gerne Gedichte, die ihr besonders schön schienen oder für ihr eigenes Selbstverständnis bedeutsam; sie dichtete auch selbst, von denen ich einige fand, die mir durchaus gefallen und die ich gesondert ediert habe. Und darunter eines, handschriftlich auf einem kleinen Notizzettel, welches mir eine deutliche Botschaft scheint (auch wenn sie es vielleicht irgendwo abgeschrieben haben mag; es ist das einzige auf Englisch):

„My book – it is written all over my life

In the many letters I wrote.

It is finished now and will never be read

As the letters over the wild world spread

Gone with the wind – flown up to the skies

And when I die, I hope to find them there

No more in earthly ties.”

Nun sind ihre Briefe aber nicht verflogen, sondern gesammelt, und auch nicht im Himmel, sondern hier bei mir – und damit ist auch Margot hier. Ich habe sie bis in ihren Tod 2001 betreut. Ich habe die Briefe der Eltern inzwischen alle (alle!) gelesen. Vieles war spannend oder doch bewegend, vieles, sehr vieles natürlich auch einfach nur alltäglich, belanglos, insbesondere die viele klein-klein-Korrespondenz mit uns Kindern im Internat ab 1950 (warum sind die Zeugnisse so? Wir wollen verreisen. Habt Ihr alles dabei? Bist Du wieder gesund? Wie ist das Wetter? usw. usw.), die ich deshalb nicht mit aufnehme.

Aber was mache ich mit den anderen? Die spannende schriftliche (!) Eheanbahnung von Margot und Erwin zwischen Teheran und Sao Paulo1934 mit Briefen, die 40 Tage unterwegs waren? Die Ausreise der 22jährigen Margot zur Arbeit in Teheran 1931 mit der Eisenbahn über Baku? Die Flucht mit zwei Kleinkindern aus Teheran 1941 mit der Eisenbahn durch Anatolien und Balkan? Die Korrespondenz voller Liebe und Sehnsucht zwischen Niederbayern und dem Internierungslager in Australien während des Krieges? Die Ausreise 1947 nach Sydney zu Erwin? Die Rückreise 1950 nach Europa und Teheran? Ich will gerne diese ganzen Briefe auswerten, exzerpieren, erläutern. Aber für wen sollte ich das machen

Ich las vor einiger Zeit in der Zeitung (Gen. Anz. Bonn v. 9./10. Nov. 2013) in einem Interview mit dem Direktor des Hauses der Geschichte in Bonn unter dem Titel „Spuren auf Papier“: „Was bleibt, was wird mit der Zeit gelöscht? Immer kürzere Mitteilungen wie SMS lösen den Brief ab, auch die E-Mail ist längst altmodisch. So gehen Familien und der gesamten Nachwelt Erinnerungsstücke verloren.“…“Junge Leute schreiben tatsächlich meist gar keine Briefe mehr…“ (also lesen sie auch keine mehr) … “auch keine E-Mails“. … „Aber eine Rückkehr zu Papier und Tinte wird es nicht geben.“ Ich sprach mit Herrn Hütter darüber und er riet mir sehr, deshalb diese Briefe der Nachwelt zu erhalten.

Also soll ich die Briefe und meine Erläuterungen doch für die „Familie und die gesamte Nachwelt“ aufbewahren? Sind Briefe schon allein deshalb von Wert und Interesse, weil es bald keine mehr gibt? Sind sie irgendwann anachronistisch, Raritäten, die nur noch von Spezialisten, die Handschriftliches und Hieroglyphen entziffern können, zu lesen sind? Nun, dafür könnte ich sie einfach auch liegen lassen, bräuchte ich mich nicht weiter damit zu beschäftigen. Aber es bleibt doch etwas die Hoffnung, dass es irgendwann auch in der Familie – Kinder, wenn sie selber alt sind, oder Enkelgenerationen – mal Interesse an dieser vergangenen Welt gibt. Oder auch bei anderen Menschen, die an diesen Zeiten interessiert sind. Und letztlich – mein Hauptmotiv – fühle ich mich einfach ein wenig im Auftrag meiner Mutter. Wenn schon ihre Briefe nicht „flown up to the skies“ sind, so sind sie doch mir hinterlassen – mit ihrem Leben darin.

Und es gibt noch etwas: die Vernichtung der Briefe wäre doch auch „der zweite Tod“ meiner Eltern. Auf dieses Bild stieß ich, als ich in der FAZ vom 2. Oktober 2010 einen Artikel über das Schicksal der Briefe des nach Amerika emigrierten jüdischen Ehepaars Stern las: Mit dem Begriff „Das Zweite Sterben“ hat ihr Sohn, Günther Stern, im März 1948 in New York die Trauer um die ganze untergegangene Welt der Briefe seiner Eltern in Versen verewigt, als er die Briefe zur Verbrennung gab:

„….Ach wie gut

die Alten es begriffen: Jeder Tote –

so lehrten sie – hat nach bemessener Frist

zum zweiten Mal, und diesmal durch Gewalt

zum letzten Mal zu sterben. Macht Euch fertig!

Die Frist ist um. Schon leuchtet gegenüber

das erste Licht. In wenigen Minuten

nimmt Mac, der schwarze Heizer, ungestüm

und stürmisch Eure Seelen in Empfang.“

Unter dem Titel „Aus einer Totenpost“ ist in der FAZ geschrieben, wie ein Kindergedicht von Walter Benjamin über die Familie Stern mit deren „Totenpost“ über Hannah Arendt an Gershom Scholem kam. Günther Stern, 1929 – 37 mit Hannah Arendt verheiratet, erhielt in New York 1948 eine Sendung von sieben überdimensionalen Fässern mit dem Frachtbrief seines verstorbenen Vaters William Stern. Die Fässer hatten seine Eltern vor ihrer Emigration 1933 in Hamburg aufgegeben und an ihre zukünftige Adresse in Amerika geschickt. Sie enthielten persönliche Sachen und insbesondere Schriftsachen, Fotos, Briefe und anderes. Die aufgeklebten Frachtbriefe und Lagerungszettel belegten, wie sie fünfzehn Jahre lang „inmitten der Kriegswirren von Schiff zu Schiff, von Hafen zu Hafen und von Lagerhaus zu Lagerhaus über Sydney, Kanada oder Rio de Janeiro dem Verlorengehen zufällig entronnen waren“ und dann irgendwie zum Sohn fanden. „‘Totenpost‘, notierte er: „Da standen sie nun und stellten ihre Forderungen.““

Und dabei war auch das Kindergedicht von Walter Benjamin, das Stern nicht dem „schwarzen Mac“ übergab, sondern Hannah Arendt, die es an Gershom Scholem weitersandte, Benjamins Freund. So kam die Geschichte in die Zeitung.

Ich mag „Das Zweite Sterben“ meiner Eltern noch nicht so geschehen lassen. Ich möchte gerne auf die „Forderungen“ dieser Hinterlassenschaft eingehen. Ich bin auch der letzte lebende Zeuge ihrer von mir miterlebten zweiten Lebenshälfte. Der Erhalt der Briefe gilt aber außerdem auch dem aussterbenden Phänomen „Brief“, die darin dokumentierte „untergegangene Welt“ eben doch der Nachwelt zu erhalten – irgendeiner Nachwelt, welcher auch immer. Es ist eine entschwundene Welt, die, wie so viele Welten, mit dem Tod eines Menschen entschwinden – meine Welt auch eines Tages; wenngleich von mir viel weniger Briefe bleiben werden, denn ich war nicht so schreib-fleißig und habe viel und gerne das Telefon und dann auch die E-Mail benutzt. Und was ich so sehe, denke und träume, das habe dann eben nur ich so gesehen, so gedacht und so geträumt. Von Margot und Erwin ist davon in ihren Briefen viel mehr geblieben. Sie haben es zu Papier gebracht.

Und ich mag auch die Parallelen des Schicksals der Briefe der Familien Stern und Spiegel: unsere Briefe waren auch in Sydney, sie waren auch in Brasilien, sie waren in Persien und natürlich in Deutschland. Sie sind nur nicht allein in Fässern gereist, sondern mit der Post.

Ich habe mit viel Respekt immer gestaunt, wie diese beiden so unterschiedlichen Menschen, meine Eltern, in den 64 Jahren ihrer Ehe sich angesichts ihrer langjährigen Trennung und auch anderer gelegentlicher Missverständnisse und Belastungen wie sie in der Ehe nicht unüblich sind, immer so in Liebe verbunden blieben. Ich bin sehr sicher, dass es nie Untreue gab. Mein Vater starb in den Armen meiner Mutter, die mit ihren 90 Jahren zu ihm ins Krankenhaus gezogen war und unmittelbar mit mir telefonierte, während er starb. Vieles über meine Eltern lernte ich aber aus ihren Briefen – Briefe, die eigentlich immer wunderschöne Liebesbriefe sind, wahrscheinlich schöner, als Gespräche zwischen ihnen nur sein konnten. Aber Liebe braucht wohl weniger Worte, wenn man liebend dicht beieinander ist.

Der Briefwechsel endet im Jahr 1950, da meine Eltern dann für die restlichen 40 Jahre ihres Lebens nicht mehr länger getrennt waren, also kaum noch Anlass für das Schreiben von Briefen gegeben war. Es gab natürlich noch den Briefwechsel von Margot mit ihren Kindern im Internat. Aber das ist eine ganz andere Welt und davon ist auch nicht viel erhalten.

Um die Briefe nicht einfach einem ungewissen Schicksal zu überlassen, wollte ich dafür sorgen, dass sie erhalten bleiben. Ich gebe im Folgenden dem Ganzen eine nummerierte Ordnung entsprechend den Zeitabschnitten, in denen die Briefe geschrieben wurden. Um es möglichen späteren Lesern leichter leserlich zu machen (denn wer liest heute noch gerne Handgeschriebenes?), schreibe ich sie ab, die in Sütterlin geschriebenen meist ganz, die anderen zum Teil oder auszugsweise oder auch nur kurze Inhaltsangaben (wenn darin zu viele Wiederholungen und Alltägliches stehen) – je nachdem, was ich für interessant halte. Aber die Originale (4 große Leitzordner) bleiben ja erhalten – sie sind jetzt im Deutschen Tagebuch Archiv in Emmendingen, Südbaden (www.tagebucharchiv.de)

Bonn, im Oktober 2020

Albert Spiegel

II. Margots Erinnerungen an ihre frühe Kindheit, Bahia und Sao Paulo

Der erste Brief von Margot, den ich fand, in Sütterlin geschrieben, war vom 27.12.1922, also als sie 13 war, aus Caracas an:

„Meine geliebte Omi! Tausend Dank für den entzückenden Ring…“ „Wir haben Weihnachten sehr, sehr schön verlebt. Du kannst Dir denken, wie wir glücklich waren, nach 6 langen Jahren das schöne Fest wieder im eigenen Heim zu feiern.“ …

Zu den acht Jahren ihres Lebens in Brasilien und den folgenden sechs Jahren Wanderleben bis zum neuen Posten von Vater James von der Heyde als Gesandter in Caracas gibt es keine Briefe. Ich fand nur einen von ihrer Mutter Margot an deren Eltern in Hamburg vom 4. Juni 1914, vom Schiff auf Briefpapier der "Hamburg-Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft" "Doppelschrauben-Postdampfer "Cap Vilano"", "auf der Höhe von Bahia". Es war die Rückfahrt der Familie mit Annie (9), Lilo (7), Baby (Margot) (5) und Bubi (4) nach einem Deutschland-Urlaub zurück nach Sao Paulo. Margot war 5 Jahre alt und vorher aus gesundheitlichen Gründen ein Jahr bei Verwandten in Hamburg geblieben. Mutter Margot beschreibt im Brief die Überfahrt und viel über die Kinder auf dem Schiff, u. a.:

"Es wird uns erdenklich schwer, sie (die Cap Vilano) zu verlassen, dann ist man erst mal wieder festgenagelt in Brasilien! Unberufen war es eine sehr bequeme, gesunde Reise. Alle sind fidel und froh. … Für die Kinder prachtvoll! Aber man merkt doch, dass man lange nicht die Hitze hatte, ich empfinde sie sehr…. Jimmy strahlt nur so über die Ruhe, mit der er seine Familie genießt. …. Annie hat täglich "Schule" u. ist ganz nett dringeblieben. Baby hat jetzt nur einen Wunsch, sie möchte so gern, gern ein Schwesterchen haben. Hier ist nämlich ein süßes Baby von 3 Mnt. an Bord, sie sitzt oft selig bei dem kl. Ding u. spielt so vorsichtig mit ihm. Neulich hörte ich, wie sie untereinander über diesen "Wunsch" sprachen und wie Bubi sagte: Vielleicht liegt in Sao Paulo schon eins auf mein Bett! Sie zanken sich schon darum, wer es baden kann. Lilo will nicht zur Schule, weil sie das "Baby" besorgen will. …. Baby schwärmt mich an. Komme ich an Deck, schiebt sich eine kleine Hand in meine u. wir gehen spazieren. Neulich war es himmlisch. Da haben wir den schönen Spaziergang mit Omi u. Opi Bremen nachgemacht…. Ich bin so froh, unberufen, dass Baby so wohl ist …. Sie ist sehr lieb. …. "

Ich fand auch vier Seiten „Erinnerungen“, die Margot wohl spontan auf eine Frage danach (die eigentlich nur von mir sein konnte, denn wer hätte sie sonst so gefragt) aufgeschrieben hat. Vielleicht war das ja auch der Versuch, doch mal mit ihren Memoiren anzufangen? Ohne Datum, aber nach dem Schriftbild zu urteilen muss sie da schon siebzig oder älter gewesen sein. Außerdem waren da noch 6 Seiten, wohl etwas später verfasst, unter der Überschrift "Am Rande (Kleider)" oder "alle Kleider meines Lebens". Sie beschreibt darin die ersten schönen Kleidchen, die sie erinnert, die Schiffsreise 1914, die Äquatortaufe, Ankunft und Haus in Sao Paulo, die Eltern sprechen über Krieg in Deutschland und die Flucht der Großeltern aus Japan mit der sibirischen Eisenbahn durch Russland. Insgesamt deckt sich die Zeit mit der in den "Erinnerungen" beschriebenen.

Ich schreibe hier nur die "Erinnerungen" ab, sie geben ihre kindlichen Eindrücke deutlich wieder:

„Meine allererste Erinnerung willst Du wissen? Das ist blaue Weite und Wärme, die gleichblieb, weiß gekleidete Menschen und wir, meine Schwestern und ich in weißen Kleidchen. Da war ein großes weißes Haus und Palmen davor und im Innern führte die Treppe im Bogen zu einer Galerie hinauf, auf der unsere Kinderzimmer lagen. Von der Galerie warf ich eines Tages meinen Teddybären auf einen „Besuch“ unten und wurde bestraft, das war die erste Strafe, die ich erinnere. Zu „Besuch“ musste man immer nett und freundlich sein, untadelig sauber und Knixchen machen, wie oft durfte man nicht zu Mutti, weil Besuch da war, wie oft wurden die schönsten Kuchen, die man in der Küche gesehen hatte, von Besuch aufgegessen; kein Wunder, dass mir Besuch von Anfang an verdächtig war.

Aber mit diesen wenigen Eindrücken sind die Erinnerungen an meine Geburtsstadt Bahia auch schon beendet.

An die erste Reise nach Deutschland fehlt jede Erinnerung. Weihnachten 1909, als ich 1 ¼ Jahr alt war, reiste meine Mutter nach Hamburg mit uns, um dort ihr viertes Kind, den so ersehnten Sohn zur Welt zu bringen.

Meine Erinnerung setzt wieder ein, als wir in Sao Paulo lebten, wohin mein Vater von Bahia aus als Konsul versetzt worden war. Ein großes Haus mit Terrassen u. Garten an der schönsten Villenstraße, in der Avenida Paulista, das ich 20 Jahre später, als ich ein halbes Jahr bei Weißflogs zu Besuch war, wiedergesehen u. fotografiert habe. Dort wohnten wir 1910 – 1913.

Neue Besuche kamen, wieder wurde man vorgeführt, Knixchen machen, Händchen geben, bis ich einmal die Geduld verlor und mitten im Salon auf dem herrlichen rosa Teppich aus China (Anm.: Opi James war vor Bahia Konsul in Amoy, südlich von Shanghai gewesen) laut verkündet haben soll: Menschen, die ich nicht mag, gebe ich nicht die Hand.

Ein großes Veilchenbeet war vor dem Haus, rund u. etwas erhöht wie ein Hügel. Ich liebte es über alles, in die dichten kühlen Blätter meine Hände nach den Veilchenstengeln zu tauchen, bis ich ein dickes Bouquet beisammenhatte. Für die Mutter natürlich.

Mit fünf Jahren litt ich an schwerer Dysenterie. Vom Krankenhaus ist mir nur der Eindruck geblieben, dass eine Nonne mir meine Zöpfchen abschnitt, die ich weinend zu verteidigen suchte. Später sehe ich mich allein oben im Spielzimmer, zuhause, während unten große Kindergesellschaft war, von der ich ferngehalten wurde, um meine Tee- und Reis Diät nicht zu unterbrechen. Kurz entschlossen brachte meine Mutter mich eines Tages nach Hbg. u. kaum waren wir auf aus den Tropen heraus, war ich schon an Bord des deutschen Dampfers gesund.

Auf jener dritten Fahrt über den Atlantik muss es gewesen sein, dass ich die große Welle gesehen habe, die mich mein Leben lang in Träumen wieder u. wieder bedrohte. Ich stelle mir vor, dass ich kleines Geschöpf an Deck stand, als so ein gläserner Wasserberg auf das Schiff zurollte, der es dann wunderbarer Weise nicht zerschmetterte, sondern hob und senkte. Der Traum von der großen Welle steigerte sich im Lauf meines Lebens bis zur Weltuntergangs-Vision, wenn der Wasserberg alles verdunkelte und auch die Flucht auf Felsen und Berge nicht rettete.

In Hbg. wurde ich zur jüngsten Schwester meiner Mutter gebracht, Frau von Dr. Richard H. – Inhaber einer Überseefirma wie es sich gehörte – die ein geräumiges Haus in der Andreasstraße bewohnten. Sie hatten einen Sohn und eine Tochter, die mit mir gleichaltrig war. Als ich mich vom Abschied meiner Mutter nicht trösten konnte, sagte sie zu mir: weißt Du was, jeden Abend winke ich den Sternen zu und Du winkst auch den Sternen – dann treffen sich unsere Grüße da oben. Aber dieser Trost half nicht: als ich den Sternen winken wollte, war das Fenster undurchsichtig, ein schwerer Rollladen war heruntergelassen und mein Betteln, das Fenster wieder „auf“ zu machen, half nicht; die Kinderschwester sagte barsch: Sterne kann man heute sowieso nicht sehen. Wenn ich im Bett lag, hörte ich das Klappklapp der Droschkenpferde auf der Straße. Sonst gibt es nur noch eine Erinnerung an die Zeit, das war mein Besuch bei meinen Großeltern väterlicherseits aus Bremen.

Das große Ereignis begann mit einem weißen Spitzenkleid, das man mir anzog, u. einem ebensolchen breitrandigen Hut, der sicher auf Draht gearbeitet war. Diese Vorbereitungen erinnerten an Kindergesellschaften im geliebten warmen Brasilien u. meine Vorfreude auf Schokolade und Kuchen stieg unbegrenzt. Die Kinderschwester brachte mich in das Hotel, wo „Omi u. Opi Bremen“ in einer hellen Halle saßen. Also das ist Baby-Margot sagte mein Großvater. Omi Bremen zog mich an sich und küsste mich und ich antwortete auf alle Fragen, immer in der Erwartung auf die festliche Tafel mit Schokolade u. Kuchen. Als gar nichts in dieser Richtung geschah, meldete ich schließlich deutlich: ich bin so durstig! Woraufhin mein Großvater sagte. Führen sie die Kleine auf unser Zimmer, Fräulein, da steht Trinkwasser. Die Enttäuschung war so groß, dass ich sie als einzige Erinnerung an jene Hamburger Zeit – außer den unsichtbaren Sternen – behalten habe.

1914 kamen meine Eltern mit den beiden älteren Schwestern und dem 1 ½ Jahre jüngeren Bruder zur Feier der Goldenen Hochzeit meiner Bremer Großeltern auf Urlaub nach Deutschland. Man erzählte mir, dass ich außer mir geriet, als ich meine Mutter wiedersah, und mich von einer Treppe wie fliegend in ihre Arme fallen ließ.

Das Goldene Hochzeitsfest war in Hillmanns Hotel Bremen. Als außerordentlich empfand ich, dass wir Kinder am hellen Nachmittag schlafen gelegt wurden bei verdunkelten Fenstern, um am Abend „frisch“ zu sein. Es gab Aufführungen mit Musik u. Tanz, von denen ich nur eine erinnere, bei der wir mitwirken mussten. Sie bezog sich auf die Gewohnheit meines Großvaters von der Heyde, an seinen Geburtstagen jeden Gratulanten mit Zuckertüten zu beschenken – heute würde man sagen mit Süßigkeiten – also wurden seine 6 Enkel, wir vier und die beiden Söhne Horst und Heinz des älteren Bruders meines Vaters, Otto von der Heyde, in riesige Zuckertüten gesteckt, wo wir uns mäuschenstill zu verhalten hatten, während eine Nichte, Madelon Schünemann (den schönen Namen habe ich nie wieder vergessen), mit einem Partner ein Couplet sang, bis wir auf ein Stichwort unsere Tüten zu zerreißen und herauszuspringen hatten.

Der Moment, als man aus der Dunkelheit seines Papiergehäuses heraus in die strahlende Helle des Festsaals kam, und direkt vor sich in der Reihe die geliebte Mutter in aller Schönheit im großen Abendkleid mit funkelnden Juwelen sitzen sah, dieser Augenblick ist mir noch lebhaft vor Augen. Im Übrigen erinnere ich aus jenen Bremer Tagen nur noch, dass unser Großvater für seine Enkel Silberpapier u. Zigarrenkisten sammelte. Übrigens hat m. Großvater an s. Goldenen Hochzeit jedem Besucher ein Goldstück, seinen Enkeln m. Datum gravierte goldene Löffel und seinen Schwiegertöchtern kostbaren Schmuck zur Erinnerung geschenkt. Von den „Bremer Nachrichten“ erhielt er – wohl durch die Besitzer, Schünemanns, die verwandt mit uns waren – eine Tagesausgabe in Gold gedruckt!

Das nächste Bild ist wieder die blaue Unendlichkeit des tropischen Atlantiks auf der Heimreise nach Sao Paulo. Ich sage bewusst Heimreise, denn ich freute mich auf das Nachhause kommen, auf die – bewusst oder unbewusst – entbehrte Wärme und Helle meines Geburtslandes. Der schönste Augenblick des Tages …"

Hier bricht die Aufzeichnung mitten im Satz ab. Ich habe aus zwei Gründen alles vollständig abgeschrieben. Erstens ist das auch für mich schon eine entschwundene Welt, die es doch festzuhalten gilt. Die Familien von der Heyde (Opi James) und Rohde (Omi Margot) hatten Bank- und Handelshäuser. Es gab Kontore in Asien, Südamerika und zeitweise in Australien. Opi James ist so in Singapur geboren, 1867, Omi Margot in Yokohama, wo ihr Vater auch deutscher Honorarkonsul war, 1885. Die Familien waren wohl sehr reich – bis zu Krieg und Inflation.

Und dann zeigen Margots Erinnerungen, dass sie sich vor allem an Enttäuschungen erinnert, selbst noch im Alter von über 70 Jahren. Kaum fröhliche Erinnerungen. Aber schon deutlich spürbar die immer irgendwie unerfüllte Liebe zu ihrer Mutter. Das begleitete sie bis zum Tod der Mutter 1977 (sie und ich waren zuletzt zusammen an der im Beerdigungsinstitut aufgebahrten Omi, wo Margot vor Schluchzen fast nicht mehr Luft holen konnte). Und auch immer wieder die Sehnsucht nach Wärme und „Helle und blauer Weite“.

Zeitweise hat Margot versucht, Tagebuch zu führen, jedes Mal in Zusammenhang mit einem besonderen Ereignis. So 1917, als die Familie am 26. April Sao Paulo nach der Kriegserklärung Brasiliens verlassen musste, beschreibt sie auf drei Heftseiten die Reise nach Rio de Janeiro, wo sie dann auf ein holländisches Schiff gingen. Sie beschreibt die Abschiede, die Bahnfahrt, das Hotel in Rio, die Ausflüge mit den Eltern dort aus dem Erleben einer Achtjährigen.

Übrigens gibt es über diese Ausreise auch einen ausführlichen Bericht von Vater Konsul James, der u. a. darin besonders seine Enttäuschung über die plötzliche allgemeine Feindschaft der Brasilianer ihm gegenüber beschreibt. Im Februar 1981 hat Margot in einem Tagebuch-ähnlichen Büchlein begonnen "Notizen aus Papis Tagebuch 5.4.17 bis 21.9.18" zu exzerpieren u. teilweise abzuschreiben, ist aber wohl über den Anfang nicht hinausgekommen. Daraus einige Passagen:

„Am 5. April telefonierte der Besitzer der "Deutschen Zeitung Sao Paulo" meinem Vater (Generalskonsul Dr. von der Heyde) in seine Residenz …., dass der brasilianische Dampfer Paraná in der Nähe von Cherbourg von einem deutschen U-Boot torpediert sei u. dass in Rio bereits erhebliche Erregung herrsche. In Sao Paulo deutschfeindliche Straßendemonstrationen, Demolierungen der Deutschen Zeitung, Warenhaus Casa Aleman, Banco Aleman, Club Germania. Aber das Haus des Konsuls blieb unbelästigt bis auf einen Steinwurf. „…auch in diesem Falle hat sich bewahrheitet, dass der brasilianische Pöbel vor dem Privathause Halt macht. Die "Casa da Familia" u. der Hausfriede gilt ihnen gewissermaßen als heilig u. wird noch mehr respektiert als in anderen Ländern. Unser Haus befand sich dazu Tag u. Nacht unter besonderer militärischer Bewachung…

Ostern - 3. Kriegs-Ostern - bei uns wieder ohne "süße" Eier - aus Prinzip! Unser guter Hausarzt, Österreicher, Dr. S., schenkte aber ein Riesen-Schokoladen-Ei.

Die sog. "Geheimsachen" im Konsulat wurden ausgesondert u. zus. m. d. vorhandenen Chiffren zu einer deutschen Fabrik für das Kesselfeuer gebracht. Eine meiner letzten Amtshandlungen war die standesamtliche Beurkundung unseres am 31. März geborenen Roderich….

Am 11. April nach Einwerfen von Fensterscheiben lies ich das Wappenschild des Kaiserlichen Deutschen Konsulats u. d. Flaggenstange entfernen. Am gleichen Tag erfolgte in Petrópolis an unseren Gesandten Adolf Pauli die amtliche Mitteilung Brasiliens vom Abbruch seiner Beziehungen mit Deutschland. Nachmittags um 5 Uhr erhielt ich ein Schreiben der Regierung d. Staates Sao Paulo, dass mein Exequatur auf Verfügung der Bundesregierung "kassiert" sei ….

Am gleichen Tage fragte der Gesandte bei mir an, ob und wann ich mit meiner Familie in Rio eintreffen könnte, um mich ihm auf der Heimreise anzuschließen. … Dr. S. bestand darauf, dass die Wochenpflegerin, Frau Amalia Cardinal, mitreisen müsse. Ich telegrafierte zurück "Montag, den 16. April, morgens." - Alle persönlichen Sachen, Silber, Wäsche, …, wurden noch vor der Abreise gepackt.

Langes hin und Her mit dem Gesandten in Rio über die Abreise …. So reisten wir alle - 10 Personen, Eltern, Kinder, …. - von heut auf Morgen am 25. April nach Rio. Zwei "Detektives" in Zivil u. 2 Polizeiwagen der Direktion und 1 deutscher Wagen brachten uns auf Umwegen zur Station u. einem Extra-Schlafwagen. …. Sao Paulo, wo ich seit Anfang Mai 1911 die Interessen des Reiches vertreten u. wir - allerdings mit 15monatiger Unterbrechung meiner Genesens-Zeit in Rio u. den daran anschließenden Europa-Urlaub - 6 glückliche Jahre verlebt hatten. Das Hab und Gut blieb in dem großen schönen Haus unter Obhut unseres treuen Gärtners, C. P., einem alten österreichischen Kavalleristen.

In Rio …. Quartier im hoch über Rio gelegenen Hotel International auf Sta. Thereza. Der Gesandte Pauli reiste wegen der unsicheren Verhältnisse im Lande m. 5 Herren nach Argentinien per Eisenbahn u. lies v. d. Heydes (u. a.) einfach in Rio zurück. Die holländische Gesandtschaft vertrat von nun an die deutschen Interessen. Mit d. Gesandten, Herrn v. Z. feierte mein Vater unverhofftes Wiedersehen: "den vor 13 Jahren waren wir gleichzeitig in Bangkok Geschäftsträger …"

Viele Heimreisepläne wurden nun erwogen…. bis sich …. ergab …, dass die "Frisia" vom Kgl. Holländischen Lloyd von B. A. aus Rio anlaufen würde u. alle deutschen Konsuln "et suites" mit nach Holland nehmen würde. Großer Jubel. Es wurden noch Einkäufe gemacht, … vieles sei in Deutschland knapp …. So gingen die letzten 3 Wochen. Im Ganzen sind wir 1 1/2 Monate, vom 26. April bis 9. Juni in Rio gewesen und haben dort, was die äußeren Lebensverhältnisse anlangt, ein recht behagliches Leben geführt. …. Die brasilianischen Zeitungen wurden in ihren Ausfällen gegen Deutschland täglich gemeiner. Dies verschlimmerte sich noch, als 2 - 3 Wochen vor unserer Abreise der amerikanische Botschafter, Edwin Morgan, vom Urlaub zurückkehrte u. natürlich einen großen Sack …(?) aus Washington mitgebracht hatte. Leider nahm er mit seinem Anhang in unserem Hotel Wohnung, wodurch natürlich unsere Behaglichkeit und unser Unbeobachtet-sein beeinträchtigt wurden. (… wir vermieden die Stadt …) So beschränkten wir uns auf Spaziergänge in der Umgebung unseres Hotels, die uns auf recht gut gehaltenen Wegen, durch die mit dem üppigsten tropischen Urwald bestandenen Berge führten. Hierbei erfreuten uns die flinken kleinen Kolibris u. Handteller-große blaue Schmetterlinge."

Hier endet diese Abschrift.

Dann gibt es nichts Schriftliches bis zur Ankunft in Caracas fünf Jahre später, wo Vater v. d. Heyde Gesandter wurde, im Juni 1922, als Margot 13 war. 1918 waren sie noch ein Jahr in Karlstad am Vänersee in Schweden, wo der Vater nochmals Konsul war, und danach noch einige Zeit in Kopenhagen, wo er Gesandter war. Aber darüber gibt es nichts Schriftliches. Erst wieder aus Caracas. Zunächst ein Brieflein an ihre Freundin Hertha, die Tochter von Tante Gertrud und Onkel Richard, bei denen Margot 1913 in Hamburg untergebracht worden war. Sie erzählt von der Schiffsreise, den netten Menschen, der Ankunft in La Guaira, den Abschieden an Bord, den letzten Blick auf das „blaue Meer“, der Bahnfahrt durch die Berge nach Caracas, der Ankunft „und dann ging es mit einem Wagen nach „Haus“ und in Muttis weit geöffnete Arme …..“

Im Februar und März 1923 schreibt sie in dem Heft wieder 15 Seiten, beginnend mit der Bemerkung „Genau zwei Monate, eine Woche und einen Tag bin ich jetzt schon Backfisch, denn am 12 Dezember 1922 bin ich ‚aus dem Ei gekrochen‘, wie es in dem Gedicht heißt …“ Aber dann wird wieder von Enttäuschung erzählt: Die Eltern hatten ihr aus dem Anlass eine „Tanzerei“ versprochen, auf die sie sich „wie ein Stint“ freute. „Aber wie es eben im Leben so geht, wenn man sich auf etwas so ganz besonders freut, wird nichts daraus. So erging es auch mir. Die Tanzerei, der Traum meiner schlaflosen Nächte, musste verschoben werden, weil meine älteste Schwester, die blonde Annie, starken Ischias hatte und darum an tanzen nicht denken konnte; auch hatte Fr. Schmidt, unsere Hauslehrerin, eine Trauernachricht aus Deutschland bekommen, die sie tief ergriff, und so meinte Mutti, es wäre das Beste, wenn das Tanzen verschoben würde. Das wurde es dann auch.“

Dann kam Weihnachten „wieder im eigenen Heim“, ausführlich mit allen Geschenken beschrieben. Aber es fehlten ihr die Verwandten und Freundinnen, wie in Hamburg. Ausführlich wird auch Sylvester beschrieben, die Besuche aus der deutschen Kolonie und der Empfang für sie (Pflichten des Gesandten).

Dann sollte wieder „mein kleiner Ball sein. Da kam aber eines Tages die furchtbare Nachricht, dass die Franzosen das Ruhrgebiet besetzt hätten! Nun dachte in unserem Haus natürlich niemand mehr an die Tanzerei.“ (Und das folgende dürfte wohl Originalton der Eltern sein, wie von der 13jährigen Margot verstanden). „Die Franzosen im deutschen Vaterland! Räuber in einem friedlichen Land! Oh, es ist zu furchtbar! Und die Nachrichten von drüben sind geradezu entsetzlich!! Die Franzosen gebrauchen Gewalt, weil wir Deutschen nicht für sie arbeiten wollen, sie nicht bedienen wollen. Ein Menschenleben gilt ihnen nichts! Frauen und Kinder peitschen sie, trinken literweise Milch, damit ja nicht die deutschen Kinder etwas bekommen. Nein ja nicht, denn die sollen ja alle sterben, verhungern – so ist’s recht, denn sie sind ja die Grand Nation!!! Dass die Eltern in dieser Zeit nicht in Stimmung waren, den großen Carneval mitzumachen, oder auch nur den ganzen Trubel zu hören und zu sehen, ist klar. …so zogen wir hier herauf nach Los Teques.“

Dann wird Los Teques beschrieben, in den Bergen oberhalb von Caracas, die „deutsche Bahn“ dorthin, Nachbarn und Freunde, vom Tennis und Reiten („meine Leidenschaft“), und dann die Nachricht vom Tod von Opi Rohde, die Trauerzeit. Von einer „Tanzerei“ ist nicht mehr die Rede.

Und ein Jahr später noch ein Heft, wieder wird von Weihnachten und Sylvester erzählt, von der Freude über die Anwesenheit von Omi Rohde, die nach Opi Rohdes Tod seit Mai 1923 bei der Familie in Caracas war. Und im Januar die Trauer über ihre Abreise: „Ich glaube es wird mir wirklich etwas öde vorkommen, jetzt, Omi auch nicht mehr da! Ach Omi!! – Ich hab schon so viel geweint, dass mein Kopf weh tut. Omi hat mir doch etwas die Freundinnen ersetzt, denn hier hab ich keine einzige, hier sind keine deutschen Mädchen. Zu Omi konnte ich auch immer mit allem und jedem kommen und fragen und klagen oder was es sonst war. Zu Mutti kann ich doch unmöglich mit jeder Kleinigkeit kommen, dafür ist Mutti von ihren gesellschaftlichen und häuslichen Pflichten viel Zuviel in Anspruch genommen …“

Von den Schwestern schreibt Margot fast nichts, obwohl Lilo ja nur 13 Monate älter war. Das lag wohl auch daran, dass Margot meist nicht mitdurfte, wenn die beiden älteren Schwestern schon gesellschaftlich dabei waren.

III. Margots Jugend, die ersten Briefe – Caracas 1922-1927

Zu Weihnachten 1973 kam ich aus Nigeria zu meinen Eltern Margot und Erwin an den Bodensee. Außer den vielen Grußkarten aus aller Welt und einigen Päckchen kam auch ein dicker Brief von Renata. Renata war die einzige mir bekannte Jugendfreundin von Margot. Sie hatten sich in der Schule in Hamburg 1921 kennen gelernt. In dem dicken Brief waren Margots Briefe an Renata – auch Reh genannt – aus den Jahren 1922 bis 1927 aus Caracas und aus der Schweiz.

Es sind Jungmädchenbriefe, von Backfisch zu Backfisch. Renatas Briefe hat Margot nicht mehr, aber sie hat wohl immer fleißig geantwortet. Auffallend finde ich die bemerkenswerte Emotionalität, die Margot in ihre Briefe legt, schon in der Anrede: „Geliebtes Reh“, „Liebes bewundernswertes Geschöpfchen“, „Meine liebe süße Renata!“, „Mein allerliebstes, süßes Rehchen“, oder sogar „Mein liebes, süßes, wonniges, entzückendes, zum Anbeißen geliebtes Reh“ – und immer wieder so.

Im ersten Brief vom 17.6.1922 schreibt Margot von der Schiffsreise nach Caracas und der Ankunft. „…es waren noch sehr nette Deutsche und Spanier da; um die Engländer kümmerten wir uns nicht, und sie sich natürlich nicht um uns.“ … „In Trinidad sind wir an Land gewesen, es war einfach schick! … Das Negerviertel war zum Kringeln, lauter kleine oft halbzerfallene Buden, und ein Schmutz! Der spottet jeder Beschreibung. Auffallend war der Schmuck, den die Negerinnen trugen, Arm-Fuß-Ohr- und Halsringe und dann noch ein langes Gebummsel an der Nasenspitze! Ich versteh‘ nicht wie sie das aushalten können, das muss ihnen ja beim Laufen gegen den Mund schlagen.“ Nach sechs Jahren Europa war das wohl für Margot umwerfend neu und die früheren Eindrücke von Bahia und Sao Paulo längst verblasst.

Dann am 17. Juli beschreibt Margot ihre neue Welt in Caracas, auch das Stadtfest zur Einführung des neuen Präsidenten („fabelhaft, märchenhaft“), die Spaziergänge: „Weißt Du, wenn wir hier spazieren gehen, wird man angestarrt wie das erste Weltwunder, wegen unserer entsetzlichen Länge, hauptsächlich Lilo, die ist schon ein klein bisschen größer als Annie.“

Und dann die Sprachschwierigkeiten, und auch die Hühner, Enten, Puten, Tauben, die die Brüder halten, die Katze und ihre Späße („zum Wälzen komisch, ich konnt‘ einfach nicht mehr vor Lachen“). Am 26. Juli freut sie sich über den ersten Brief von Renata: „Dein Brief ist schnutig, überhaupt der erste aus Deutschland, tausend innigen Dank“. … „Neulich Sonnabend war hier großer Empfang mit Tanz bei uns, und während Lilo und Annie tanzten (Du weißt, dass das meine Leidenschaft ist) und Tanzmelodien richtig zogen, sollte ich im Bett liegen und schlafen! Sollte ich, - dass ich es nicht tat, ist klar wie Buttersanen (?), ebenso, dass ich alles gesehen hab‘. Um so einen Empfang mitzumachen, bin ich zu klein, das seh‘ ich ein, aber schade ist es. Man tanzt hier überall in den zementierten Höfen (und die sind dermaßen eingewachst, dass sie glatter sind als Parkett). Dann hat man über sich den Sternenhimmel und es ist nicht so heiß. Überhaupt himmlisch!“ Am nächsten Tag bei Familie Schnell: „…und dann, ja, dann haben wir getanzt, denk mal, mittags getanzt, aber schön war es doch!“

Am 9. August: „Puh, ist das heut‘ eine Hitze, ich sag Dir, kaum zum Aushalten! Und dabei hab‘ ich mich schon in den Garten gesetzt, denn hier weht wenigstens ein ganz, ganz kleines Lüftchen, das einem die verflixten Moskiten vertreibt.“ Und weiter über Hitze, Trockenheit, Spaziergänge und anderes. Und am 16. August: „Wenn Du hier wärest! Das wäre doch märchenhaft schön. Was könnten wir dann alles zusammen erleben…. Ich denke so viel an Dich.“ …. „Ich bin überhaupt heute selig! Denn die Eltern haben mir einen wonnigen kleinen Hund geschenkt…. Er heißt Rüpel“. (Und darüber gibt es dann viel zu schreiben. Foto: Residenz in Caracas.

Auch in den folgenden Briefen vom Oktober und November, auch über Tennis, über den Umzug in ein anderes Haus, dessen ausführliche Beschreibung mit Garten, und über einen spanischen Torero und dessen Stierkampf): „… den die Menschen hier vom Bahnhof mit 7000 abgeholt und auf den Schultern nach Hause getragen haben. Wir hören hier den Applaus, es ist einfach fabelhaft!!! Wie ein Orkan tost es über die Stadt! Die Menschen sind wie verrückt! Sie klatschen, trampeln, schreien, nein, heulen, brüllen wie die Tiere! …. Man hat mir erzählt, dass bei solch einem Stiergefecht Herren wie Damen manchmal in ihrer Begeisterung ihre Hüte, Pelze und Schmucksachen dem Torero auf die Arena werfen! Stell Dir das mal vor!“

Und gezeichnet sind die Briefe dann meistens: …“Deine Dich innig liebende Margot“ oder „Millionen der süßesten Küsse schickt Dir Deine Margot.“

Und dann erst wieder Anfang Januar mit der Beschreibung von Weihnachten und Sylvester, aber auch: „Oh, Du Süße, ich hab‘ Dich ja so schrecklich lieb, und oft solche Sehnsucht nach Dir, wenn wir uns doch erst wiedersehn könnten! Du musst, musst und musst mir eben furchtbar oft schreiben, ja Du musst es eben! Es geht sonst nicht.“ Aber dann auch: „Ich fühle mich jetzt hier sehr glücklich in unserem schönen Heim und möchte nirgends woanders sein, nur alle meine Freundinnen, die fehlen mir natürlich.“ Und dann etwa monatlich ein Brief mit den kleinen Geschehnissen des Lebens, auffallend immer wieder das große Interesse an Renatas Schule und Klasse und das Bedauern, dass sie ihrer Hauslehrerin immer allein standhalten muss.

Im Brief vom 25. Juli: „Weißt Du, ohne Omi kann ich mir gar nichts mehr vorstellen, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich bleibt sie recht lange. – Weißt Du, Rehchen, ich will Dir heute mal etwas ganz offen schreiben: findest Du nicht auch, dass wir uns durch die Briefe erst viel nähergekommen sind? Und noch viel besser verstehen? In Hamburg haben wir vielleicht auch beide so gedacht, ich wenigstens, ich konnte es nur nicht so sagen, wir waren ja auch eigentlich nie allein. Schreiben lässt sich sowas leichter.“

Und diese Bedeutung des Schreibens von Briefen war für Margot dann auch lebenslang wichtig.

Und nach einigen Briefen am 17. Oktober: „Weißt du, wenn man jetzt die Preise von drüben hört, kann man rein tüttelig werden. Auf Deinem letzten Brief waren schon 3000 M. und seitdem ist es schon wieder auf 75.000 M. gestiegen. … Es ist wirklich zu trostlos.“ Sechs Wochen später, Ende November, der nächste Brief: „… Du Faultierchen…. Dein letzter Brief ist vom 23. August! … - Nun muss ich Dir eine traurige Nachricht erzählen: wir müssen umziehen! Unser schönes geliebtes Haus ist verkauft … Das neue Haus …. ist auch leider nicht, wie unser jetziges, nach dem hübschen, alten Stil gebaut mit dem Garten oder Hof in der Mitte und dem romantischen, großen Säulengang herum, sondern wie eine gewöhnliche europäische Villa. Das Paraiso ist ja wunderhübsch, das schon, und man hat vom neuen Haus einen geradezu begeisternden Blick auf die ganze Stadt und die Berge, aber es wird mir doch schwer hier rauszuziehen, man hat das Haus, in dem man 1 Jahr gewohnt hat, doch liebgewonnen (damals wusste sie noch nicht, dass sie ihr ganzes Leben lang ständig umziehen würde – wohl über 40mal, bevor sie 65 war). Und weißt Du, das ist ja immer so, man lernt das Schöne erst recht schätzen, wenn man’s verlieren soll. Dies Haus ist so eigenartig schön: wenn man von der heißen Straße in die kühle Halle eintritt, und hat dann plötzlich den grünen, schimmernden Garten mit den rauschenden Palmen und hell leuchtenden Blumen vor sich, dann kommt man sich vor wie in eine andere Welt versetzt. …

Lilo und ich waren vorige Woche in Los Teques … es war da oben einfach herrlich …. Mondscheintouren … Aber die andere Tour war wunderbar, der Mond leuchtete beinah rötlich und ließ die verschiedenen Bergketten in anderem Licht erglänzen. Ganz hinten lag eine weiße Wolkenbank, und das Mondlicht darauf sah aus wie schimmernde Gletscher. Es war ganz einzig schön.“

Über Weihnachten schreibt Margot im Januar wenig, man feierte verhalten, „…, weil wir in Trauer sind … Papis jüngster Bruder plötzlich gestorben ist … einen Gehirnschlag bekommen. Er war erst 40 Jahre.“ (5 Jahre später wird ihr Papi mit 60 am Schlaganfall sterben). Dann schreibt sie noch begeistert über den Blick vom neuen Haus: „Das schönste aber ist der Blick, den man von allen Fenstern auf Berge und Stadt hat. Ich kann Dir nicht sagen, wie begeisternd! Wenn die Berge sich mittags so klar gegen den strahlenden blauen Himmel abheben, oder wenn sie in der Abendsonne goldig leuchten oder wenn man sie im Mondschein sieht – immer sind sie schön.“ Sie schreibt immer wieder gerne über schöne Eindrücke. Und dann wurde mit dem Haus noch ein Dackel übernommen, so dass sie jetzt ausführlich über zwei Hunde schreiben kann.

Mit den „schönen Eindrücken“ hat es auch der nächste Brief vom März: „Nun ist wohl (bei Euch) schon Frühling; süßer deutscher Frühling, über den doch eigentlich nichts geht! Und doch, auch hier ist es schön, wunderschön augenblicklich: strahlender Sonnenschein und der Himmel so blau, so blau, so einzig blau, daß man nur geradewegs hineinfliegen möchte. Und abends Sonnenuntergänge als loderte der ganze Horizont, und wie große verzehrende Flammen zücken die letzten feurigen Strahlen hinter den Bergen auf. Dann, nach diesem farbenprächtigen Feuerwerk wird es ganz schnell dunkel. Nun taucht der Mond so klar und silbern hinterm Wald auf, und dies glänzende, so unendlich reine Licht, das nun am Himmel herrscht – das ist unbeschreibbar. – Verzeih Du, dass ich ins Schwärmen geraten bin, und lach nicht über mich …“

Als meine Mutter Weihnachten 1973 einige Passagen aus den Briefen vorlas, führte uns der nächste Brief vom 9. Mai1924 in eine meiner frühen Kindheitserinnerungen. Meine Omi, die sich in den Kriegszeiten und auch später in den Internatsferien, die wir nur selten bei den Eltern in Teheran verbrachten, viel um uns Enkel kümmerte, fesselte uns besonders mit vielen lustigen und auch geheimnisvollen Geschichten aus Japan, wo sie geboren war, aus China, wo sie 1903/04 mit ihrem Mann, Konsul Opi, war und ganz viel aus Brasilien und Venezuela. Eine dieser Geschichten handelte vom „blauen Licht“. In dem alten Haus, in dem die Familie in Caracas wohnte, habe man an einer bestimmten Stelle ein blaues Licht wabern gesehen, wo eigentlich keine Lichtquelle war. „Und wisst Ihr“, sagte Omi immer, wenn sie die Geschichte erzählte, „Opi war ein sehr nüchterner Mann und hat das genau untersucht, aber keine Erklärung gefunden. Aber wir wollten natürlich auch nicht glauben, was das Personal dazu erzählte, nämlich dass das die Seele eines getöteten Sklaven war, der seinem Herrn geholfen hatte, einen Schatz zu vergraben, und der getötet wurde, um die Stelle nicht verraten zu können. Um diese Stelle würde seine Seele keine Ruhe finden. Und was meint Ihr“, sagte sie dann, „als wir ausgezogen waren und der neue Besitzer des Hauses dies umbaute, fand er an der Stelle einen Schatz.“ Ich war immer wieder fasziniert und liebte diese Geschichte besonders, auch wenn mein Glaube an ihre Realität mit der Zeit nachließ.

Und in Margots Brief wurde sie nun plötzlich authentisch. Nachdem sie über ihre mangelnden spanischen Sprachkenntnisse (kein Kontakt zu Einheimischen zum Üben), über die Hunde und anderes geschrieben hatte….. („ … das Leben ist wunder-, wunderschön hier augenblicklich.“), kommt es ganz am Schluss: „Übrigens, das muss ich Dir noch schreiben; stell Dir vor: in unserem alten Hause … bei diesem Umbau eben soll der Schatz gefunden worden sein. Übrigens ist es hier kein gar zu großes Wunder einen Schatz zu finden, denn bei den vielen Revolutionen hat wohl mancher sein Scherflein eingegraben. Wir wussten früher schon von der Sage, dass bei uns ein Schatz läge: In alten Zeiten hätte ein Herr des Hauses sein Geld im Garten vergraben, und den Sklaven, der ihm dabei geholfen hätte, getötet, damit er den Ort nicht verraten könne. Dessen arme Seele schwebe nun ruhelos um den Ort als „blaues Licht“ und könne nur durch Hebung des Schatzes erlöst werden. Ich bin nicht abergläubisch – von etwas Aberglauben kann sich wohl kein Mensch freimachen – aber in dem Hause konnte man es fast werden. Der bei Tage so hübsche Säulengang war bei Nacht schauerlich romantisch, und die großen Leuchtkäfer konnten das „blaue Licht“ schon ersetzen. Ich erinnere mich, dass nach der ersten Nacht, die wir in dem Hause zubrachten, die Mädchen und Köchin usw. ankamen: sie könnten keine Nacht mehr dableiben, sie hätten den Geist gesehen „das blaue Licht“ gesehen, und nun käme Unglück! Das ist wohl alles mehr oder weniger Quatsch; doch der Schatz soll jetzt wirklich gefunden sein, alte spanische Goldmünzen. Ob es wohl mehr ist??“

Der nächste Brief datiert erst vier Monate später vom 9. September 1924, aus Arosa, Kurhaus Raetia:

"Meine liebste, süße Renata! Endlich schreibe ich Dir mal wieder. Es kommt mir wirklich ganz komisch vor, dass wir uns nun wieder schreiben müssen, wo wir doch noch vor kurzem beieinander waren und uns alles mündlich sagen konnten; und ich hatte gedacht, das könnte nun mal endlich so weitergehen und wir brauchten nun endlich mal wieder kein Papier und keine Tinte, wenn wir uns was sagen wollten! Ach Reh, wie war es doch schön, als wir wieder zusammensitzen konnten und klönen, es kommt mir jetzt vor wie ein Traum. Aber das schönste war, dass ich Deine liebe Mutter und Euer Haus wiedersehen konnte und dass ich wirklich und wahrhaftig mit Dir in Deinem Zimmer gesessen hab, wie ich es mir drüben so oft ausgedacht habe. War es auch nur ein kurzer Augenblick, es war ein Augenblick, nach dem ich mich immer sehnen werde! " Margot begeistert sich dann nochmal an Renatas Zimmer, beschreibt dann ausführlich ihr Kurhaus und ihre Freude, dass ihre Mutter und Bruder Carle ihr Gesellschaft leisten, und dass sie bald gesund werden will. Die Tuberkulose, wegen der sie dort ist, erwähnt sie nicht ausdrücklich.

In ihrem Brief vom 4. Oktober 1924 (kurz vor ihrem 16. Geburtstag) erzählt Margot, sie müsse viel liegen, habe angefangen zu stricken („Wie ich zuerst herkam, hab‘ ich mich mokiert über all die strickenden Kurgäste“), freue sich und ihr, dass ihre Mutti Bruder dabei seien bis nach Weihnachten und sie deshalb in eine Wohnung umziehen wollten. Was sie auskuriert, schreibt sie auch in diesem Brief nicht, aber später erzählte sie mir, es sei Tuberkulose gewesen. Und im November schreibt sie weiter, dass sie viel lese („Für mich ist es mit das schönste“), da gerade einen Roman von Ganghofer; dass es ihr bessergehe, sie 12 Pfund zugenommen habe, und dass sie sich ganz doll nach Renata sehne; da wohl anschließend eine Mädchen-Pension geplant ist, hofft sie inständig, mit ihrem Rehchen dann zusammen zu sein. Und so auch im Dezember: „Wo ich hinkomme, ahne ich noch nicht. … Der große Haken (ein reiner Ankerhaken!) ist nämlich: ich muss noch erst mein Abgangszeugnis bekommen. … Durch meine fatale Krankheit bin ich nämlich mit dem Schulkram so zurück gekommen …“(Anm.: Aber es geht ihr besser, hat inzwischen 10 kg zugenommen und hat viel Spaß mit ihrem jüngeren Bruder Carl-F. Und sie sehnt sich weiter sehr, sehr nach Renata.)

Und am 12. Februar 1925 dann: „Oh Renata, ich kann Dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass meine Zeit jetzt hier bald um ist. Denk Dir, gestern bekomme ich die feste Erlaubnis vom Arzt, dass ich – wenn nichts dazwischenkommt! – am 8. Apr. von hier abreisen darf. Ich werde dann über München fahren, Ostern in München sein u. dann nach Hbg. Kommen. Reh, Du kannst Dir einfach nicht vorstellen, wie ich mich auf das Wiedersehen mit Dir freue! Einfach rasend! Im August haben wir ja nur einige Stunden gehabt; aber nach Ostern will ich mindestens 14 Tage in Hbg. Mit Dir genießen! Du hast ja in Hbg. So viele Freundinnen u. wirst mich sicher nicht so entbehren wie ich Dich. Ich kann ganz rapplig werden vor Freude, wenn ich denke, dass ich Dich in zwei Monaten wiederhaben soll! Es wird auch die höchste Zeit, man wird sich ja sonst ganz entfremdet! Oh Du – Du – Du – nach Ostern im Frühling komme ich zu Dir, das sollen ganz wunderschöne Tage werden! Ob Du Dich wohl auch so freust, wie ich??Ich habe mich hier jetzt ganz schön eingelebt … Tagsüber liegt man ja die größte Zeit hier draußen auf dem Liegestuhl, d. h. ich brauche nur 5 Stunden zu liegen, aber ich liege meistens mehr; hauptsächlich bei schönem Wetter …

Neulich habe ich gesündigt, ich will es Dir gestehen! Du hättest es, glaube ich, auch getan. Wenn jemand den einzig schönen Walzer aus der Fledermaus spielt: Mein Herr Marquis – ein Mann wie Sie – sollte es besser verstehen - - ! Könntest Du dann ruhig zuhören?? Könntest Du das? – Ich nicht! Nein das kann ich nicht. Im Salon wurde gespielt – ich stand in der Halle – Frl. v. L. stand neben mir – u. plötzlich tanzten wir zusammen – tanzten Walzer – den himmlischen Wiener Walzer – oh Renata, es ist grausam, sehr grausam, dass mir das Tanzen verboten ist. Ich war ganz berauscht, wie das Spiel im Salon aufhörte, u. konnte mir nicht vorstellen, dass das Arosa war, wo ich eben noch so getanzt hatte.! Ach, wie lange hatte ich nicht getanzt! Oh Du, jetzt wird unter mir gerade der Donau Walzer gespielt, so lockend, so schmeichelnd - - - aber ich will es nicht wieder tun, nein gewiss nicht; denn je eher werde ich gesund!“

Dann Arosa, 26.3.25: „… zu Deiner Konfirmation … Und ich sitze hier vor dem weißen Papier u. denke nach, ob es in dem großen deutschen Sprachschatz Worte gibt, die Dir ganz das ausdrücken können, was ich Dir zu diesem Tage wünschen möchte … Nun bist Du erwachsen u. Deine Schulzeit u. Deine Kindheit liegen hinter Dir. Alles ging seinen regelmäßigen Gang – wie anders bei mir! Möchtest Du jetzt eine recht sonnige – glückliche Jugend haben! ‚Hab Sonne im Herzen – dann komme, was mag, das leuchtet voll Licht Dir den dunkelsten Tag!‘ Diese Worte liebe ich so u. möchte sie deshalb auch Dir schreiben.

Einen Brief von Anfang März hatte Margot vergessen abzuschicken „… und ich bin froh darüber denn ich schrieb ihn in natürlich sehr deprimierter Stimmung, nachdem ich eben erfahren hatte, dass Du nun schon so bald nach Teinach kommst u. wir uns in Hbg. nicht mehr sehen werden. Und ich finde, man soll nie solche Stimmungsbriefe schreiben. – Ja, mein kleines süßes Reh –