4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Festa Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Horror Taschenbuch

- Sprache: Deutsch

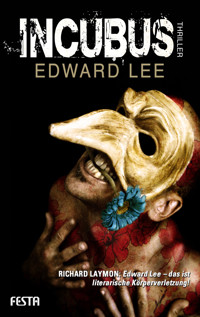

Er verspricht Liebe, doch er bringt den Tod. Veronica Polk sehnt sich nach Liebe und der Fremde scheint der Mann zu sein, der ihre Träume erfüllen kann. Als Incubus (von lateinisch: incubare für 'oben liegen, ausbrüten') wird in der Mythologie ein männlicher Alb bezeichnet, ein Albträume verursachender nachtaktiver Dämon, ein Waldgeist, der sich nachts mit einer schlafenden Frau paart, ohne dass diese etwas davon bemerkt. Jack Ketchum: 'Edward Lee hat einen ganz besonderen Platz in der modernen Horrorliteratur. Lee liebt Sex und das Schlüpfrige, und dafür schämt er sich nicht. Er peitscht eine Geschichte voran wie ein Rennpferd, weiß, wie er dich zu Tode erschreckt. Aber wenn er will, kann er auch langsam und eindringlich, damit du mitfühlst und nachdenkst. Und das ist es, was ihn einzigartig macht.' Richard Laymon: 'Edward Lee – das ist literarische Körperverletzung!'

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 496

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Aus dem Amerikanischen von Michael Krug

Impressum

Die amerikanische Originalausgabe Incubi erschien 1991 im Verlag Berkley Publishing Group.

Copyright © 1991 by Edward Lee

1. Auflage Juni 2014

Copyright © dieser Ausgabe 2014 by Festa Verlag, Leipzig

Lektorat: Alexander Rösch

Titelbild: Francesco Sambo

Alle Rechte vorbehalten

www.Festa-Verlag.de

eBook 978-3-86552-268-9

Diese Ausgabe widme ich w...

»» – ««

Obwohl ich in der Schuld vieler Menschen stehe, möchte ich mich bei den folgenden Personen für ihre Bemühungen, ihre Unterstützung und Inspiration bedanken: Ginjer Buchanan für den Erwerb der ursprünglichen Paperback-Ausgabe von Berkley; Adele Leone für den Verkauf der Buchrechte; Dave Barnett für die Veröffentlichung bei Necro Publications; Tim McGinnis, Dallas Mayr, Erik Wilson, Bob Strauss, Tim O’Rawe, Chara Mattingly, Mary Trott und Craig Jenkins. Für weitere Unterstützung, Coolness und Dinge, die ich an dieser Stelle nicht erwähnen kann: Amy, Billy, Christy, Julie, R. J., Scott und Stephanie. Danke auch an Tony und Kim bei Camelot und an Larry Roberts. Und danke, Howard Devoto, für den grundlegenden Sündenerlass vor elf Jahren. Ich bin frei.

Prolog

Aorista, dachte der Mann.

»Hast du was gesagt?«, fragte die junge Frau.

Ihre Brüste glichen aufgerichteten Chiffonkugeln. Sie lehnte sich auf dem Bett zurück und stellte den frisch rasierten, dunklen Fleck ihrer Scham zur Schau. Der Mann gaffte sie unverhohlen an und dachte erneut: Aorista.

»Ich sagte, du bist sehr schön.«

»Du bist auch schön.« Verlangen tränkte ihre Stimme. »Lass mich nicht warten«, murmelte sie und wand sich ungeduldig hin und her.

Der Mann stand am Fußende des Bettes. »Ich will dich erst eine Weile ansehen. Du bist wunderschön, und ich möchte dich bewundern.«

Sie blieb ruhig liegen und schloss die Augen. Die junge Frau war wirklich wunderschön, und ihre Schönheit machte ihn an. Im harschen Licht des Zimmers ergoss sich ihre weiße Blöße wie heißes Wachs über seine Sinne. Er konnte sich an diesem Anblick verzehren, konnte ihn auflecken wie eine ausgehungerte Katze eine Schale mit Milch. Nicht Lust schürte seine Erregung, sondern Leidenschaft für alles, was sie ausmachte – die Schönheit ihres Geistes ebenso wie die ihres Fleisches.

Fleisch durch Blut, flüsterten ihm seine Gedanken zu. Körper durch Geist.

Sie begann, sich zu streicheln. Ihre Hände wanderten über den Bauch nach oben, strichen über ihre Brüste, glitten über seidige, blasse Haut wieder nach unten. Sie war so weiß, dass es den Mann verblüffte. Die Farbe der Unschuld, dachte er. Die Farbe aller Farben. Sie hätte eine Skulptur aus reinstem Marmor oder eine von Rubens bemalte Leinwand sein können. Sie könnte alles sein, ging ihm durch den Kopf.

Sie spreizte die Beine. »Ist es das, was du dir ansehen möchtest?«

»Ja«, erwiderte er.

Sie teilte die rosa Spalte mit den Fingern. Die Öffnung glänzte wie Sonnenlicht auf einem See. »Bitte, bitte«, wimmerte sie.

Sofort sank der Mann auf die Knie, um sie zu kosten. Sie stöhnte. Der Mann spreizte die blassen Schenkel weiter und rieb mit dem Mund über die feuchte Ritze, leckte daran. Er dachte an Schönheit und Schöpfung, an Avatare und Dunkelheit, an Leben und Tod. Er dachte an Liebe.

Denn es konnte auf der Welt nur eine echte Wahrheit geben, oder? Liebe. Es musste Liebe sein!

Er leckte sie mit der Zunge in eine fieberhafte Erregung. Ihre Hüften zuckten, und sie stöhnte winselnd. Die Ekstase strömte förmlich aus ihr heraus.

Dann stand der Mann abrupt auf. Der Schatten seiner Erektion tänzelte über ihre Brüste, eine Schlange auf dem Weg durch ein weißes Tal.

»Alle Wahrheit, die du ertragen kannst«, sagte er, »ist dein.«

Ihre Blicke liebkosten ihn. Er konnte das schmerzliche Verlangen darin erkennen, die verzweifelte Leidenschaft. Die Empfindungen erfüllten ihren Busen, ließen ihre großen, dunklen Nippel wie Zäpfchen aufragen. Ja, Leidenschaft. Sie lockte ihn.

Mittlerweile hielt er in jeder Hand ein Stück Baumwollseil.

»Darf ich dich fesseln?«

»Ja«, hauchte sie.

»» – ««

Fleisch durch Blut. Körper durch Geist.

Ja, die einzige echte Wahrheit.

Liebe.

Und voll Liebe begann er als Nächstes, sie mit der schwarzen Klinge zu öffnen. »Ich bin aufgestiegen«, ertönte die Stimme, doch um wessen Stimme handelte es sich? Um seine eigene oder um die seines Gottes? Vater, träumte er, während er in ihre Haut schnitt. Sie teilte sich so gleichmütig wie frische Butter. Seine Erektion pulsierte, als er die warmen Organe hervorholte, jedes einzelne davon küsste und sie anschließend äußerst behutsam beiseitelegte.

Aorista, dachte der Mann. Das kostbare Wort trieb durch seine Gedanken wie der Atem eines Engels. Seine Arme glänzten bis zu den Ellbogen rot. Das Wort erfüllte ihn mit Freude.

Er schaute zu seinem Schatten an der Wand auf.

Doch um wessen Schatten handelte es sich? Um seinen eigenen?

Er lächelte voller Liebe.

Dann tauchte er die Finger in das Blut des Mädchens und begann zu schreiben.

Kapitel 1

Der Flieder im Wasserglas ließ den Kopf hängen: bevorstehendes Verderben.

Veronica konnte das Verderben in seinen Augen erkennen, noch bevor sie ein Wort sprachen. Erfahrung?, hatte er sie gestern angebrüllt. Wovon redest du? Gott, kapierte er denn überhaupt nichts? Um Erfahrung ging es nicht mal. Sondern um Leben.

Sie liebte ihn, aber auch darum ging es nicht. Jack war bloß ein Bulle – so bezeichnete er sich selbst ständig. Und er hatte Probleme. »Du bist ein fürchterlich schlechter Tänzer«, hatte sie mal scherzhaft zu ihm gemeint. »Schätzchen, ich bin in vielen Sachen fürchterlich schlecht«, hatte er geantwortet, »und verdammt stolz drauf.« Paranoid, dachte sie. Unsicher.

Brauchte sie das?

»Also?«, fragte er.

Veronica betrachtete den sterbenden Flieder auf der Theke.

»Red schon«, forderte er sie auf. »Spuck’s aus. Was ist los? Ich bin nicht hergekommen, um die verfluchte Wand anzustarren.«

So viel Wut. Hab ich die ausgelöst?, fragte sie sich.

»Ich habe viel nachgedacht«, begann sie.

Oh bitte. Mach Schluss mit mir. Tu’s. Zwing mich nicht, dass ich es umgekehrt tun muss.

»Wir sind dafür bestimmt, zusammen zu sein«, versicherte er. »Davon bin ich überzeugt. Ich finde nicht, dass wir unsere Beziehung wegen ein paar Meinungsverschiedenheiten wegwerfen sollten.«

Tritt mal auf die Bremse, Jackson, dachte sie, brachte jedoch nur heraus: »Ich brauche Urlaub.«

»Was?«

Veronica senkte den Blick auf die Zierleiste der Theke.

Das Undercroft war ihr Lieblingslokal, das sie als Stammgäste regelmäßig besuchten. Eigentlich handelte es sich um eine Kneipe, einen Geheimtipp aus Ziegelstein, Mörtel und altem Holz. Hierher kamen Menschen, die von der Szene in der Innenstadt nichts hielten – eine interessante Mischung aus Kunststudenten, Journalisten, Schriftstellern und anderen Leuten. Allerdings stellte das Undercroft einen weiteren Fixpunkt in Veronicas Leben dar, den sie infrage stellte. Hier hatte sie Jack kennengelernt; hier kannte sie jeden. Und dadurch wurde die Angelegenheit nur umso unangenehmer. Gott sei Dank hatten Ginny und sie beschlossen, eine Auszeit einzulegen. Eine Auszeit von allem. Die Zeit heilte alle Wunden.

Erfahrung, dachte Veronica.

Sie waren beide verwirrt, das wusste sie. Am Anfang hatten ihre Probleme sie zusammengeschweißt. Aber jetzt? Nach dem Longford-Fall hatte Jack ein ernstes Alkoholproblem bekommen. Damals hatten sie sich noch nicht gekannt. Die Sache hatte etwas mit einem Pädophilenring und Kinderpornos zu tun gehabt. Jack hatte den Fall zwar gelöst, aber die Nachwehen hätten ihn beinah fertiggemacht. Manchmal vergaß Veronica, dass er ebenfalls Probleme hatte. Wie viele Male schien ihm ihre Verwirrung umgekehrt schon entgangen zu sein? Wie konnte er weiter an ihr festhalten, obwohl die Sprache ihres Lebens deutlich zum Ausdruck brachte, dass dies nicht die richtige Zeit war, um verliebt zu sein? Es spielte keine Rolle, dass sie ihn liebte. In ihrem Leben fehlte etwas.

»Ich nehme an Exerzitien teil«, sagte sie. »So eine Kreativsache.«

»Kreativsache? Was ist das?«

»Ein Forum für Künstler. Wir treffen uns und blicken in uns selbst.«

Jack schloss die Augen und schien etwas zurückzudrängen, wahrscheinlich Wut. »Ihr blickt in euch selbst? Und wonach willst du su...«

»Hallo, Leute«, fiel ihm Craig ins Wort. »Was kann ich für euch tun?«

Craig arbeitete unter der Woche abends als Barkeeper im Undercroft und war berüchtigt. Wahrscheinlich sorgte er allein durch Frauen für die Hälfte des Umsatzes im Lokal. Charismatisch ohne Ende und unverschämt attraktiv. Frauen mussten Nummern ziehen, um mit Craig auszugehen.

Veronica und Jack lächelten – das taten sie immer. Als sei alles in Ordnung. Als wollten sie zum Ausdruck bringen: Ach, hier gibt’s kein Problem, Craig. Nein, nein, wir streiten nicht schon wieder. Und wenn du das glaubst ...

Sie bestellten zwei Glenfiddich mit Eis ... und lächelten.

Als sich Craig abwandte, wiederholte Veronica: »Ich brauche Urlaub.«

»Urlaub!«, stieß Jack gereizt hervor, dann senkte er die Stimme. »Na schön. Wir fahren nach Ocean City oder so. Wohin du willst.«

Veronicas Magen krampfte sich zusammen. »Ich meinte Urlaub von dir.«

So. Sie hatte es ausgesprochen.

Jacks Blick wanderte erst die Theke entlang, dann zum Flieder. Abwesend zündete er sich eine Zigarette an und blies den Rauch aus.

Erfahrung. Der Gedanke kehrte unablässig zurück. »Ich brauche etwas Zeit für mich«, sagte sie. »Vielleicht funktioniert es deshalb nicht. Ich brauche Zeit, um Neues zu erleben. Ich brauche ...«

»Ich weiß. Du willst dir die Hörner abstoßen«, fiel er ihr ins Wort. »Normalerweise machen das eher Kerle.«

»Künstler müssen neue Erfahrungen sammeln. Ich habe das eigentlich noch nie gemacht, und ich muss ... muss eine bessere Künstlerin werden.«

Verbittert tippte Jack Asche in den großen Aschenbecher mit dem Spaten-Logo. »Verarsch mich nicht. Es geht um Sex, oder?«

Sei ehrlich!, brüllte sie sich innerlich an. »Na ja, das gehört vielleicht auch dazu«, räumte sie ein.

»Dich von jedem auf der Straße herumschwingenden Schwanz ficken zu lassen, wird keine bessere Künstlerin aus dir machen, Veronica.«

Es ging schon wieder los. Feindseligkeit. Sarkasmus. Kleinliche Eifersucht. Er wollte nicht einmal wissen, was sie wirklich meinte.

Jack fuhr fort: »Du bist jetzt schon berühmt und ...«

»Ich bin nicht berühmt.«

Jack lachte. »Fernsehinterviews und Zeitungsartikel bedeuten sehr wohl, dass jemand berühmt ist. Mann, noch dazu das Time Magazine – das ist berühmt. ›Vorbotin der Neubelebung der Postmoderne.‹ ›Zelebrieren der neuen Weiblichkeit in der Kunst.‹ Ich versteh schon. Du bist jetzt angesagt, und ich bin Schnee von gestern.«

Das also denkt er? Scheiß auf ihn. Warum sollte sie sich schuldig dafür fühlen, erfolgreich zu sein?

»Manchmal bist du das größte Arschloch der Welt«, warf sie ihm vor.

Er zögerte keine Sekunde. »Das weiß ich. Aber lass mich dir etwas verraten, Schätzchen. Wenn du nach Perfektion suchst, dann viel Glück. Die wirst du nicht finden.«

In dem Augenblick hätte sie ihn am liebsten mit aller Kraft getreten. Mussten alle Männer so unreif sein, so erbärmlich?

Jack ließ auf dem Barhocker die Schultern hängen. Craig stellte die Drinks vor ihnen ab und war feinfühlig genug, um sich sofort zu verziehen.

Jacks Stimme klang niedergeschlagen und düster. »Aber ich liebe dich trotzdem.«

Ich liebe dich auch, ging Veronica seltsamerweise durch den Kopf. Nur konnte sie ihm das nicht sagen, nicht jetzt. Sie musste ehrlich sein. Sie musste weiterziehen.

Er bemühte sich, nicht vor ihr die Fassung zu verlieren. »Ich möchte, dass wir der Sache noch eine Chance geben.«

Veronica schluckte und erwiderte nichts. Die Pause zog sich länger und länger wie ein Seil, das in einen Abgrund ausgerollt wird.

»Sag mir wenigstens noch eins: Hat es andere Männer gegeben, seit wir zusammen sind? Raus damit. Ich muss es wissen.«

»Ich ...«, setzte sie an. Sie fühlte sich wie zu Eis erstarrt. Die Wahrheit, verdammt noch mal! Sag ihm die Wahrheit!

»Nur einen«, brachte sie schließlich heraus.

Jacks Gesicht sah aus, als rutsche es ihm jeden Moment vom Schädel.

»Mit Sex hatte es nichts zu tun. Es war ... du weißt schon ...«

»Nein. Nein, ich weiß es nicht, also erklär’s mir.«

Veronica blickte in ihren Drink, als enthalte er kabbalistische Antworten. »Es war ein ganz besonderer Draht, so was in der Art. Er ist derjenige, der mich zu den Exerzitien eingeladen hat. Als ich ihm begegnet bin ... haben Funken gesprüht.«

»Funken haben gesprüht!«, konterte Jack zu laut. »Wenn mir der Auspufftopf vom Auto fällt, sprühen auch Funken, trotzdem verlieb ich mich nicht direkt in das Scheißding!«

Craig schaute hilflos über die Theke zu den beiden; dasselbe galt für mehrere Gäste. Veronica konnte nur die Augen schließen.

»Unsere Beziehung ist vorbei, nicht wahr? Ja oder nein?«

Sie sah überallhin, nur nicht zu ihm. »Ja«, bestätigte sie.

Langsam, wie betäubt nickte er mit geschlossenen Lidern. »Und wer ist der Neue? Wie heißt er?«

Erneut blickte Veronica zum sterbenden Flieder. »Khoronos«, antwortete sie. »Sein Name ist Khoronos.«

»» – ««

Was fand sie nur an dem Kerl?

Jedenfalls konnte es nicht nur sein Aussehen sein. Davon ließ sich Veronica nie beeinflussen. Vielleicht war er bloß zur richtigen Zeit am richtigen Ort aufgetaucht. Erfolg konnte oft auch zum Problem werden. Die Ausstellung, die positiven Kritiken, die Verkäufe, die Stewie für sie erzielt hatte. Aber auch damit hatte es nichts zu tun, sondern mit etwas an dem Mann selbst. Vermutlich mit seiner Ausstrahlung.

»Mein Name ist Khoronos«, hatte er sich mit einem leichten, attraktiven Akzent vorgestellt, den sie nicht zuordnen konnte. »Ich bin schon lange ein Voyeur subjektiver Psychologie in der modernen Kunst.«

Subjektive Psychologie? Er schien ein weiterer Kritiker zu sein. »Voyeur ist ein seltsamer Ausdruck, um Kunstbegeisterung zu beschreiben.«

»Ist das so, Ms. Polk? Finden Sie wirklich?«

Er schien um die 1,80 Meter groß zu sein und trug einen noblen grauen Anzug. Gute Haltung, schlank. Daran, wie sich der Anzug um seinen Körper schmiegte, erkannte sie, dass er gut in Form sein musste. Er wirkte wie Ende 40, Anfang 50 und hatte langes, gräulich-blondes Haar, das ihm auf die Schultern fiel, was das widersprüchliche Gesamtbild ergänzte.

»Außerdem, Mr. ... Khoronos, male ich objektiv.«

Er lächelte wie sein Akzent. Leicht. »Natürlich. Genau wie Faulkner sagte, er habe sich nie in seinen Büchern dargestellt, und wie sich da Vinci nie als eigenes Modell benutzt haben will. Es ist das Recht jedes Künstlers, über die Beweggründe seiner Kunst zu lügen.«

Versuchte er etwa, sie zu beleidigen? Veronica log zwar tatsächlich, aber wie der Mann schon sagte, das hielt sie für ihr gutes Recht.

Jedenfalls hatte er irgendetwas an sich. Einfach ... irgendetwas.

»Ihre Arbeit ist brillant«, meinte er.

Die Ausstellung war wunderbar gelaufen. Mittlerweile hatte sie sich daran gewöhnt, und da sie nun in etwas höhere Sphären aufgestiegen war, verschaffte ihr Stewie so regelmäßig wie möglich Ausstellungen, wenngleich nicht zu häufig. Ein Kritiker der Post hatte sich blicken lassen, außerdem jemand vom Connoisseur. Auch Lokalzeitungen waren gekommen. Wann hörten sie wohl endlich mit ihren Storys nach dem Schema Künstlerin aus der Gegend schafft den Durchbruch auf? Aber Veronica fand es äußerst schmeichelhaft, vor allem, wenn man bedachte, dass sie es eigentlich hasste, wenn man ihr schmeichelte.

Und nun dieser Mann. Dieser Khoronos.

»Danke für das Kompliment«, erwiderte sie schließlich.

»Oh, das ist kein Kompliment, sondern eine Feststellung. Wäre Ihre Arbeit nicht brillant, hätte ich nie behauptet, sie sei es.«

»Was, wenn meine Arbeit mies wäre?«

»Dann brächte ich die nötige Unverfrorenheit auf, es Ihnen zu sagen. Natürlich nur, wenn Sie mich explizit nach meiner Meinung fragen würden.«

Veronica mochte ihn. Sie fand, dass er aristokratisch wirkte. Aristokratisch oder durch einen riesigen Erfahrungsschatz kultiviert. Seine Gesichtszüge empfand sie als unverschämt attraktiv – perfekte harte Winkel und Linien. Er besaß dunkle Augen, doch sie konnte die Farbe nicht zuordnen.

Unerklärlicherweise verspürte Veronica ein Kribbeln.

»Warum genau interessieren Sie sich für subjektive Psychologie in der modernen Kunst, Mr. Khoronos?«

»Vermutlich wegen dem geheimnisvollen Nimbus der Weiblichkeit.«

»Wie bitte?«

»Ihre Gemälde versinnbildlichen genau das, was Männer an Frauen nicht verstehen «, antwortete er mit einem beiläufigen Blick auf das Bild, vor dem sie standen. »Es ist Ihre Tarnung, die meine ... Neugier weckt. Nicht unbedingt, was Ihre Kunst allgemein aussagt, sondern was Sie damit über sich selbst aussagen.«

»Das ist ziemlich unhöflich, Mr. Khoronos.«

»Tut mir leid. Ich wollte nur objektiv« – er lächelte erneut – »zu einer objektiven Malerin sein.«

Das Bild, auf das er sich bezog, mochte sie von ihren jüngsten Werken am wenigsten. Es hieß Schwindelerregendes Rot. Ein winziges Strichmännchen stand inmitten eines düsteren roten Geländes, während sich Wirbel eines dunkleren Rottons – Blutrot – über den Hintergrund kräuselten. Die Gestalt wirkte verlassen, und genau das hatte Veronica darstellen wollen. »Na schön«, meinte sie in herausforderndem Tonfall. »Was sagt dieses Gemälde denn über mich aus?«

Seine Antwort kam ohne jedes Zögern. »Es ist ein Ausdruck sexueller Unzulänglichkeit, wenn Sie mich schon fragen. Desillusionierung einer ... ach, ich würde sagen: einer sehr jungen Seele. Dieses Gemälde handelt von Ihrer allerersten sexuellen Erfahrung.«

Veronica versuchte, keine Reaktion zu zeigen. Ist dieser Typ Hellseher? Schwindelerregendes Rot stellte in der Tat ihren Versuch dar, zu malen, wie sie sich nach ihrem ersten Mal gefühlt hatte. Sie war damals 17. Der Junge hatte sie verletzt, blutend und entsetzlich ... desillusioniert zurückgelassen. Nie hatte sich Veronica in der Welt unsicherer gefühlt als in jenem Moment.

»Natürlich ist das nur meine Interpretation«, sah sich Khoronos genötigt, hinzuzufügen. »Allein Sie kennen die wahre Bedeutung des Motivs.«

»Möchten Sie, dass ich sie Ihnen verrate?«

Er reagierte, als habe sie ihn gestochen. »Himmel, nein. Künstler dürfen ihre Muse nie offenbaren. Tatsächlich wäre ich enttäuscht, wenn Sie es täten.«

Veronica fühlte sich von einer Art anzüglichem Erstaunen umfangen. Sie wusste nicht genau, worum es sich handelte, sie wusste nur, dass es definitiv sexueller Natur war.

Khoronos blickte auf die Uhr, eine Rolex. »Die Ausstellung ist fast zu Ende. Ich möchte mich noch ein wenig umsehen, wenn Sie nichts dagegen haben.«

»Bitte, nur zu.«

»Es ist mir eine Freude gewesen, Sie kennenzulernen, Ms. Polk.«

Veronica nickte, als er sich entfernte.

»Wer war das? Der Mann deiner Träume?«

Stewie stellte sich neben sie. Er arbeitete als Manager und Verkaufsmakler für sie, bezeichnete sich jedoch selbst gern als ihr ›Zuhälter‹. Stewie kleidete sich demonstrativ so lächerlich wie möglich. Dadurch, so behauptete er, veräußerliche er seinen Ikonoklasmus. An diesem Abend trug er eine weiße Jacke über einem schwarzen T-Shirt mit dem Schriftzug MAPPLETHORPE IN CORCORAN, dazu eine graue Hose mit rosa Tupfen und Lederstiefel, die ihm bis zu den Knien reichten. Durch die Stiefel und den Ponyschnitt seiner tadellos glatten, schwarzen Haare wirkte er wie eine Punkerversion von Prinz Eisenherz.

»Bloß irgendein Typ«, antwortete Veronica.

»Bloß irgendein Typ? Für mich sieht’s so aus, als hätte er ein ziemliches Funkeln in deine Äuglein gezaubert. Hör auf, ihm nachzustarren.«

»Sein Name ist Khoronos«, verriet sie. »Woher kommt das? Ist das Griechisch? Er sieht nicht aus wie ein Grieche.«

»Nein, aber ich kann dir sagen, wie er aussieht: reich. Vielleicht kann ich ihn melken. Schwindelerregendes Rot gefällt ihm.«

»Oh Stewie, nein, tu’s nicht! Das ist mein schlechtestes Bild seit Jahren.«

»Es gefällt ihm. Vertrau mir. Ich hab’s seinen Augen angesehen.«

Mehrere Gäste begrüßten Veronica und bedankten sich bei Stewie und ihr. Darauf folgten die üblichen Komplimente, auf die Veronica halbherzig reagierte. Ein Großteil ihres Bewusstseins blieb auf Khoronos fixiert, der am anderen Ende des Raums stand.

»Ich glaube, er ist ein Kritiker«, meinte sie eine Minute später.

»Niemals, Prinzesschen. Der Anzug des Kerls ist ein ’Drini, mega-teuer. Kunstkritiker kaufen ihre Anzüge bei Penney’s. Und hast du die Diamantnadel an seinem Revers gesehen? Der ist ein wandelnder Geldsack.«

»Pst! Er kommt.«

»Gut. Dann sieh mal zu, wie Stewie ihn ausnimmt.«

In wirtschaftlicher Hinsicht traf Stewies Intuition immer ins Schwarze, was der Grund dafür sein mochte, weshalb Veronica seine lächerliche Garderobe und seinen albernen Haarschnitt ertrug. Er hatte an diesem Abend zwölf ihrer Gemälde verkauft, eins davon mit dem Titel Kind mit Mutter – einer Umkehr des traditionellen Motivs – für 10.000 Dollar. Allerdings fühlte sie sich nun eingeschüchtert und irgendwie zweitklassig, obwohl sie wusste, dass sie das nicht war. »Verlang nicht mehr als 1000«, sagte sie.

Stewie lachte nur.

Gott, sieht er gut aus, dachte sie, als sich der Mann näherte. Das leichte Kribbeln beunruhigte sie. Stewie hatte recht. Sie war wirklich geil.

»Eine äußerst beeindruckende Ausstellung«, meinte Khoronos mit seinem eigenartigen Akzent.

»Danke. Möchten Sie etwas Champagner?«

»Oh nein. Alkohol trübt die Wahrnehmung. Die Muse ist ein Tempel, Ms. Polk. Sie darf nie verunglimpft werden. Merken Sie sich das.«

Veronica hatte Mühe, nicht von einem Bein aufs andere zu treten.

»Guten Tag, Sir. Ich bin Stewart Arlinger, Ms. Polks Verkaufsmakler«, stellte sich Stewie vor.

»Khoronos«, sagte Khoronos und verweigerte einen Händedruck. Er musterte Stewie so selbstgefällig wie ein Hotelbesitzer einen Pagen.

»Sind Sie Kunstkritiker?«, erkundigte sich Veronica.

Khoronos lachte. »Gott bewahre. Ich bin nichts dergleichen, ganz und gar nicht. Ebenso wenig bin ich selbst Künstler.«

»Was sind Sie dann?«

»Das habe ich Ihnen bereits gesagt.« Das verhaltene, maßvolle Lächeln kehrte zurück. »Ich bin Voyeur. Und ich labe meine Augen an Kunst.« Abrupt wandte er sich an Stewie. »Ich möchte Schwindelerregendes Rot kaufen.«

»Und ich verkaufe es Ihnen gerne, Mr. Khoronos«, antwortete Stewie. »Schwindelerregendes Rot vermittelt eine profunde und bedeutende kreative Aussage, finden Sie nicht auch?«

»Ich bin mir der künstlerischen Bedeutung des Werks bewusst.«

»Aber ich fürchte, die Preisvorstellung für das Bild ist beträchtlich.«

Khoronos runzelte die Stirn. »Ich habe Sie nicht gefragt, wie viel es kostet. Ich habe Ihnen mitgeteilt, dass ich es kaufen möchte, Mr. Arlinger.«

Stewie zuckte mit keiner Wimper. »25.000 Dollar.«

Veronica fühlte sich einer Ohnmacht nah. Gottverdammt noch mal, Stewie! Dieses Stück Scheiße ist keine 25 CENT wert!

Khoronos verzog keine Miene. »Meine Leute werden um Punkt acht hier sein. Bitte sorgen Sie für die ordnungsgemäße Übergabe des Gemäldes.«

»Das ist gar kein Problem, Sir.«

Khoronos löste Scheine von einer Rolle Bargeld und steckte sie anschließend in ein Kuvert, das er Stewie reichte. Er wandte sich an Veronica und setzte sein kryptisches Lächeln auf. »Gute Nacht, Ms. Polk.«

Damit verließ er die Galerie.

»Heilige Scheiße im goldenen Klo!« Hektisch zählte Stewie das Geld im Umschlag. Veronica fühlte sich zu benommen, um klar zu denken.

»Das glaub ich einfach nicht«, murmelte Stewie. Er reichte Veronica den Umschlag. Er enthielt 25.000 Dollar in Hundertern.

»» – ««

Die ganze Nacht lang spukten Veronica Gedanken an Khoronos durch den Kopf; sie konnte kaum schlafen. Spät am nächsten Morgen weckte sie das Telefon.

»Hi, Veronica. Lange nichts mehr voneinander gehört.«

Es war ihre Freundin Ginny. »Wie läuft’s mit deinen Romanen?«

»Nicht schlecht. Aber das musst du dir geben: Mein Verleger besaß doch tatsächlich die Frechheit, mich aufzufordern, kürzere Bücher zu schreiben, weil die Papierpreise gestiegen sind. Das ist so, als ob man dir vorschreiben will, weniger Farbe zu verwenden.«

»Was tut man nicht alles für die Kunst. Und was hast du jetzt vor?«

»Kürzere Bücher schreiben. Scheiß auf die Kunst. Du solltest mal die Höhe meiner Hypothek sehen.«

Ginny schrieb düstere, abstoßende Romane, von Kritikern verurteilt als ›pornografische Darstellungen einer Trostlosigkeit, die den völligen Untergang der Institution der Ehe im Besonderen und der Moral im Allgemeinen propagieren‹. Ginny war überzeugt davon, dass solche Besprechungen den Verkauf ankurbelten, während die Kritiker außerhalb des Establishments sie als Genie der neofeministischen Bewegung priesen. Ihre Leitmotive blieben stets dieselben: Männer taugten nur für Sex, und man konnte ihnen niemals trauen. Von ihrem letzten Buch, Labyrinthliebe, hatte sie eine Million Exemplare abgesetzt.

»Unlängst habe ich einen wahnsinnig tollen Mann kennengelernt.«

»Ich dachte, du hasst Männer.«

»Tu ich auch, abgesehen davon, dass sie als Bettwärmer nützlich sind. Aber dieser Mann war anders.«

»Das hab ich doch schon mal gehört.«

»Würdest du wohl zuhören? Ich hab vergangene Woche im Einkaufszentrum Glen Burnie Bücher signiert. Normalerweise wird man bei Signierstunden von den Leuten gebauchpinselt. Aber dieser Typ hat die ganze Zeit nur über Prosatechniken, die syntaktische Projektion von Bildern, kreative Dynamik und ähnlichen Kram geredet. Und es war wirklich lustig, weil von ihm nicht die geringste Unaufrichtigkeit ausging. Wann hast du zuletzt einen Mann getroffen, der nicht die geringste Unaufrichtigkeit ...«

»Noch nie«, fiel Veronica ihr ins Wort.

»Er war so enthusiastisch. Weißt du, was ich meine? Von Literatur, von Kunst. Wann hast du zuletzt einen Mann getroffen, der begeistert von ...«

»Noch nie«, wiederholte Veronica. »Solche Männer gibt es nicht.« Dann jedoch legte sie die Stirn in Falten. Dieser Mann klang ein wenig nach ...

»Wie hat er ausgesehen?«, erkundigte sie sich.

»Oh Gott, Vern. Zum Niederknien. Groß, schlank, tolle Klamotten und ein Gesicht wie Costner. Allerdings älter und ungemein kultiviert, und er hatte wunderschönes graues und blondes Haar. Und einen leichten Akzent, vielleicht einen deutschen oder slawischen.«

Veronica grinste breit. Das klang beinah nach Khoronos.

»Sein Name ist Khoronos«, fügte Ginny verträumt hinzu.

Die Pause, die entstand, schien sich endlos hinzuziehen.

»Vern? Bist du noch dran?«

»Äh ...« Das konnte kein Zufall sein. »Ich habe ihn gestern Abend bei meiner Ausstellung in der Sarnath kennengelernt. Er hat 25 Riesen für eines meiner Gemälde bezahlt, und du hast recht, er ist sexy.«

»Das ist ja Wahnsinn!«, stieß Ginny überschwänglich hervor. »Dann muss er dich wohl auch zu den Exerzitien eingeladen haben, oder?«

»Zu welchen Exerzitien?«

Ginny geriet ins Stocken. »Das ist eine Zusammenkunft, die er jedes Jahr auf seinem Anwesen veranstaltet, so ein Künstlergruppending. Er hat es als seinen ›Luxus‹ bezeichnet, seine Gelegenheit, ein ›Voyeur‹ der Kunst zu sein.«

Veronicas Stirnfalten vertieften sich.

»Er meinte, er hält sich gern in der Nähe von Künstlern auf, um mit ihnen zu reden, um mit ihnen zu feiern, um sie besser kennenzulernen. Etwas in der Art.«

In Veronica brodelte es. Ihr Gesicht fühlte sich heiß an.

»Ich hab ihm gesagt, dass ich komme. Es werden auch andere Leute dabei sein. Zwei Typen, ein Dichter und ein Bildhauer, von denen ich noch nie gehört habe. Oh, ach ja, Amy Vandersteen will auch teilnehmen.«

»Nicht im Ernst!«, kreischte Veronica fast. Amy Vandersteen galt als eine der angesagtesten feministischen Regisseurinnen in Hollywood. Mit einem Mal fühlte sich Veronica ausgegrenzt. Warum hatte sie keine Einladung bekommen?

»Tja, ich hoffe, du hast dort eine schöne Zeit«, meinte sie.

Ginny entging ihr Tonfall nicht. »Du bist verärgert, oder? Du bist verärgert, weil ich eingeladen worden bin und du nicht.«

»Ich bin doch nicht verärgert«, entgegnete Veronica höhnisch. Und ob sie verärgert war. Ihr wurde klar, dass es zwar keinen konkreten Grund gab, trotzdem war sie stinksauer.

»Ich wollte nicht damit prahlen, Vern. Wenn du wütend bist, fahr ich nicht hin.«

»Sei nicht albern. Fahr. Hab Spaß. Sag Khoronos, dass ich ihn grüßen lasse.«

»Mach ich, Vern. Bis dann.«

Wuchtig knallte Veronica den Hörer auf die Gabel. Wieso ärgerte sie sich so sehr? Es kam ihr selbst albern vor. Oder ...

Es lag nicht bloß an der Vorstellung, ignoriert worden zu sein – es lag an Khoronos. Sie wollte seine Aufmerksamkeit, seine Gegenwart, sein Interesse. Sie hielt es für ein Kryptogramm, das andeutete, sie sei weniger wert als andere. Nicht gut genug. Scheiße!, dachte sie.

Zerknirschung überschwemmte sie.

Veronica sah die Post durch, um sich abzulenken. Größtenteils Rechnungen und Werbung. Eine Verlängerung des Abonnements für ARTnews. Der letzte Brief jedoch sah wie eine Hochzeitseinladung aus: goldene Lettern auf edlem Papier. Keine Absenderadresse. Sie öffnete ihn und las:

Sehr geehrte Ms. Polk,

es war mir ein Vergnügen, Ihre Bekanntschaft zu machen. Von den wenigen Augenblicken, die wir uns miteinander unterhalten haben, fühlte ich mich erbaut: Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Ich möchte Sie auf mein Anwesen zu etwas einladen, das ich als esoterische Exerzitien bezeichne. Mehrere andere Künstler/innen aus der Gegend werden daran teilnehmen. Ich führe diese Veranstaltungen schon seit langer Zeit durch – man könnte es als Luxus betrachten. Es handelt sich um ein kreatives Zusammentreffen, bei dem wir einen Blick in uns selbst und auf unsere Arbeit werfen können. Wenn Sie sich uns anschließen möchten, rufen Sie bitte unter meiner nachstehenden Servicenummer an, um eine Wegbeschreibung zu erhalten.

Hochachtungsvoll,

Erim Khoronos

Veronica quiekte vor Freude.

»» – ««

Als sie das nächste Mal zum Flieder hochschaute, war Jack verschwunden. Eis schmolz in seinem leeren Glas. Die Schlüssel für ihre Wohnung hatte er auf der Theke zurückgelassen. Wie lange hatte sie die Ereignisse geschildert, die zu ihrer Einladung geführt hatten? Ihre Augen schimmerten feucht; sie hatte geahnt, wie Jack es aufnahm, aber was hätte sie tun sollen? Sie musste ehrlich bleiben.

Craig, der Barkeeper, brachte ihr einen weiteren Drink. Sein eindringlicher Blick verriet ihr, dass er haargenau wusste, was vorgefallen war.

»Jack ist ein toller Typ«, meinte er.

»Ich weiß.«

»Also seid ihr beide fertig miteinander?«

Erfahrung, ging ihr durch den Kopf. Oder dachte sie in Wirklichkeit an Khoronos? »Ich habe im Leben noch nicht genug Erfahrungen gesammelt«, fiel ihr als einzige Antwort ein.

»Was für Erfahrungen? Es gibt verschiedene Arten«, sagte Craig.

»Das ist es ja gerade: Ich weiß es nicht.«

Craig schenkte zwei Krawallmachern an der Bar Earthquake Shooters ein, dann kam er zurück und drehte einen Shaker in den Händen. Craig und Jack waren gute Freunde. Eine knifflige Situation.

»Du hältst mich für ein Miststück«, mutmaßte Veronica. »Du hältst mich für dumm und egoistisch, weil ich mich von Jack getrennt habe.«

»Nein, Veronica. Wenn du ihn nicht mehr liebst, musst du weiterziehen und ihn gehen lassen. Das ist die einzige ehrliche Möglichkeit.«

Liebe ich ihn noch?, überlegte sie. Die Frage versetzte sie in innere Unruhe. Sie wusste es nicht. Sie wusste nicht einmal, ob sie es wissen wollte. »Vielleicht brauche ich nur ein wenig Abstand. Gut möglich, dass es später wieder zwischen uns klappt.«

»Und bist du sicher, dass du das wirklich möchtest?«

»Ich weiß nicht.«

Veronica bemühte sich, nicht an Jack zu denken, doch alles, was hinter ihren Augen kreiste, hatte sowieso mit Khoronos zu tun.

Kapitel 2

Das Telefon klang wie eine schreiende Frau.

Ich bin tot, dachte er.

So fühlte er sich, als er erwachte. Die Dunkelheit im Raum erstickte ihn förmlich. Er fühlte sich wie in einer Gruft, vergraben in Schwärze.

Veronica, ging es ihm durch den Kopf.

Das Telefon schrillte weiter.

»Cordesman. Was ist?«

Die Stimme am anderen Ende zögerte, als sei der Sprecher unschlüssig oder erschrocken. »Jack, ich bin’s. Wir haben hier was Übles.«

›Ich‹ war Randy Eliot, Jacks Partner. Und ›etwas Übles‹ konnte im Fachjargon nur eins bedeuten.

»Wo?«, fragte Jack.

»Bayview Landing ... Ich meine, es ist wirklich übel, Jack.«

»Verstanden. Wie übel?«

»Sieht nach etwas Rituellem aus. Ich weiß nicht, was ich machen soll.«

Ich bin noch halb betrunken, wurde Jack klar. »Ruf die Spurensicherung und den Gerichtsmediziner an. Riegel den Tatort ab und lass keinerlei Presse in die Nähe.«

Randy klang ausgepowert. Es musste wirklich übel sein, denn normalerweise zuckte der Mann bei harten Fällen kaum mit der Wimper. Als sie das letzte Mal eine Wasserleiche geborgen hatten, stand Randy daneben und mampfte Hühnermägen vom Markt. Als die Wasserleiche aufplatzte und frische Maden über den Pier ergoss, hatte Randy nur gekichert.

»So etwas wie das hab ich noch nie gesehen.«

»Rühr dich nicht von der Stelle«, meinte Jack. »Bin schon unterwegs.«

Er schlüpfte in alte Kleidung, schnappte sich seine Smith und warf sechs Aspirin ein. Einen Blick in den Spiegel verweigerte er – Jack wusste, was er zu sehen bekam. Blutunterlaufene Augen. Ein blasses, ausgemergeltes Gesicht und einen noch blasseren Körper. Er hatte vor Jahren zu trainieren aufgehört. Sein Haar hing strähnig bis auf die Schultern. Er trank zu viel, rauchte zu viel und achtete zu wenig auf sich. So war er nicht immer gewesen. Lag es an seinem Job? Oder hielt er schlichtweg zu wenig von sich selbst, um weiterzukämpfen?

Veronica, dachte er.

Jack Cordesman war 33 Jahre alt. Mit 22 hatte er bei der Polizei angefangen, mit 28 hatte man ihn ins Morddezernat befördert. Er war einmal angeschossen und viermal ausgezeichnet worden, und er glänzte mit der höchsten Verurteilungsrate aller Ermittler im Bundesstaat. Einst hatte er als bester Polizist der gesamten Behörde gegolten.

Man bezahlte ihm 46.000 Dollar im Jahr dafür, dass er durch die Trostlosigkeit der Welt watete. Um die Guten zu beschützen und die Kriminellen wegzusperren. Mittlerweile jedoch, nach so vielen Jahren, konnte er beides nicht mal mehr voneinander unterscheiden. Die Verbrechensraten stiegen, während gleichzeitig die Budgets für den Strafvollzug gekürzt wurden. Heutzutage ließ man Typen auf Bewährung raus, die gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatten. In einer Nacht hatte Jack dabei geholfen, auf einem Parkplatz ein Kind zur Welt zu bringen. Eine Stunde später hatte er einen Mann niedergeschossen, der mit vorgehaltener Waffe eine 13-Jährige vergewaltigte. Das Baby starb drei Tage später im Brutkasten. Der Vergewaltiger hatte überlebt, fünf Jahre bekommen und war derzeit auf Bewährung draußen. Gute Führung.

Die Wahrheit hinter dem, worauf er sich eingelassen hatte, lautete: Jack Cordesman bildete einen Teil des Systems, und das System funktionierte nicht.

Etwas Übles, rief er sich Randys Worte ins Gedächtnis. Er fuhr mit seinem vom Bezirk gestellten zivilen Streifenwagen durch die Stille der Stadt. Sie bekamen etwa die Hälfte der Mordfälle der Stadt zugeteilt, weil die örtliche Polizei im Morast der Vergewaltiger und Crackgangs versank. Jack hatte schon öfter üble Fälle betreut. Bei den meisten ging es um Drogen. Informanten, aufgeschnitten wie eine kalte Platte. Dealer, mit Maschinenpistolen niedergemäht, weil sie sich im falschen Gebiet aufgehalten hatten. Diese Cracktypen fackelten nicht lange. Einmal hatten sie einen Brandbombenanschlag auf eine komplette Siedlung verübt, nur um ihren Standpunkt klarzumachen.

Außerdem hing ständig der Schatten des Longford-Falls über ihm. Jack hatte sich die Videobänder angesehen, die er als Beweismittel sichergestellt hatte. Das Gefühl, im Job schon alles erlebt zu haben – bis zu dem Tag, als er auf den Bildschirm starrte und beobachtete, wie erwachsene Männer in die Gesichter von Kindern abspritzten. Einer der Drecksäcke hatte gekichert, als er einen Pfropfen Vaseline zwischen den Beinen eines kleinen blonden Mädchens verschmierte. Und Longford selbst, Millionär und hochgeschätztes Mitglied der Kirchengemeinde, hatte Analverkehr mit einem fünfjährigen Jungen gehabt ...

Jack zündete sich eine Camel an und verdrängte all das aus seinem Kopf. Was hatte es für einen Sinn, darüber nachzugrübeln? Wenn man es nicht abschüttelte, wurde man verrückt. Wenn man sich emotional darauf einließ, war man erledigt. So lauteten die Regeln.

Dann kam ein anderer Gedanke zurückgekrochen: Veronica.

Es ließ ihm keine Ruhe. Verlust? Zurückweisung? Jack wusste nicht, woran es lag. Er bemühte sich, wütend zu sein, denn er fand, dass so ein echter Kerl darauf reagieren musste. Traurigkeit fand er jämmerlich. Dennoch hatte er in jener Nacht auf dem Heimweg Tränen in den Augen gehabt. Ja, echt machomäßig, dachte er. Bloß ein großes, flennendes Weichei.

Veronica war die einzige Frau, die er je geliebt hatte.

Anfangs hatten sie sich fast ein Jahr lang nur als Freunde getroffen. Es schien damals geradezu eine Formsache zu sein: Sie trafen sich mehrmals die Woche im Undercroft, quatschten, scherzten, redeten über ihre Probleme, all so was. Jack musste zu der Zeit einfach reden – unmittelbar nach dem Longford-Fall –, und Veronica war immer da, um ihm zuzuhören. Er bezweifelte, dass er ohne sie über die Sache hinweggekommen wäre. Aber umgekehrt hörte auch er ihr gerne zu. Es gefiel ihm, etwas über die Glücksmomente in ihrem Leben zu erfahren, über die Sorgen, die Zwickmühlen und Triumphe, das Auf und Ab. Ihre Kunst isolierte Veronica – sie war noch nie verliebt gewesen, vertraute sie ihm an. Sie erzählte ihm sogar von ihrem kargen Sexleben, was ihn insgeheim eifersüchtig werden ließ.

»Niemand versteht mich«, verkündete sie so viele Male mit verwirrter Miene. Ich verstehe dich, dachte er ebenso viele Male. Tatsache war: Sie verkörperten beide Außenseiter. Das verband sie miteinander. Jack, der zurückgezogene, langhaarige Mordermittler, und Veronica, die einsame Künstlerin. In ihrer Gegenseitigkeit schien ihre Freundschaft perfekt zu sein, aber nach all den Monaten wurde Jack klar, dass es sich um mehr als Freundschaft handelte. Ihm ging auf, dass er sie liebte.

Von da an waren die Wochen von einem langsamen Masochismus geprägt. Seine Liebe wuchs weiter, dasselbe galt für seine Gewissheit, es ihr nie anvertrauen zu können. Wenn er es doch tat, drohte ihm, alles zu verlieren. »Stewie meint ständig, wir sollten ein Liebespaar sein«, scherzte sie oft. Jack lachte darüber nicht. Zum einen konnte er Stewie nicht ausstehen – einmal hatte er ihn als ›dämliches, hochnäsiges, Elfenklamotten tragendes Arschloch‹ bezeichnet –, zum anderen gab er dem anderen recht.

Anschließend redete sie wieder von ihrem unerfüllten Liebesleben. »Männer halten mich für spleenig«, klagte sie. »Die rufen mich nie zurück.« Was sollte er darauf erwidern? »Irgendetwas stimmt wohl nicht mit mir«, meinte sie oft. »Vielleicht bin ich nicht attraktiv. Bin ich attraktiv?« Jack beteuerte dann immer, dass sie durchaus attraktiv sei. Aber wie sollte er ihr die Wahrheit sagen – dass sie aus denselben Gründen wie er nicht in die normale Welt passte? An jedem gemeinsamen Abend schilderte sie die jüngste Episode ihrer erfolglosen Suche nach Liebe, und an jedem solchen Abend sank Jack hinter seinem Fiddich auf Eis ein wenig mehr zusammen.

Und als er schon glaubte, sein innerer Aufruhr werde ihn zerreißen, kam der Augenblick der Explosion. Er erinnerte sich noch äußerst lebhaft daran. Sie hatte wie üblich unmittelbar neben ihm an der Bar gesessen und aus heiterem Himmel gesagt: »Weißt du was? Die ganze Zeit suche ich etwas, und dabei ist es von Anfang an direkt an meiner Seite gewesen.« Jack hatte gefragt: »Was?« Sie hatte erwidert: »Ich liebe dich.«

Jack hätte damals vor Schreck beinahe den Barhocker umgekippt.

Ein wundervoller Anfang.

»» – ««

Und jetzt sind wir am Ende, dachte er. Verzweiflung höhlte ihn aus, als er mit dem zivilen Streifenwagen die Gloucester Street entlangfuhr. Er hatte in seinem Leben mehr als genug Frauen getroffen – keine hatte ihm etwas bedeutet. Nur sie. Nur Veronica. Ihre schräge Einzigartigkeit, ihre Leidenschaft, ihre Liebe. Alles weg. War es seine Schuld gewesen? Hatte er sie unter Druck gesetzt? War er zu schnell vorgeprescht? Craig hatte oft angedeutet, dass er ihr nicht genug Freiraum ließ, um ihr Leben zu führen. »Sie ist Künstlerin. Künstler sind spleenig.« Barkeeper kannten Menschen besser als sonst jemand. Nun wünschte Jack, er hätte ein wenig besser zugehört.

Und jetzt diese Geschichte mit den Exerzitien. Was zum Henker sollte das sein? Irgendeine weichgespülte Hippie-Rap-Session. Trinken wir ein bisschen Wein und labern Scheiße über Kunst. Exerzitien, um Himmels willen. Sie hatte ihm nicht einmal verraten, wo diese ›Tage der Besinnung‹ stattfinden sollten. Und dann dieser Kerl, dieser ... Wie hieß er noch?

Khoronos.

Noch mehr Barkeeper-Philosophie. Vor längerer Zeit hatte Craig zu ihm gesagt: »Ganz gleich, wie sehr du eine Frau liebst, und ganz gleich, wie sehr sie dich liebt, es wird immer einen anderen Kerl geben.«

Khoronos, dachte Jack.

In der Ferne blinkende Lichter zogen seine Aufmerksamkeit auf sich. Rot und blau. Denk nicht mehr darüber nach, flehte er sich selbst an. Denk ... einfach ... nicht mehr darüber nach.

Die Hochhäuser ragten wie eine Ansammlung von Grabsteinen auf. In der Mitte standen zwei Streifenwagen der Bezirkspolizei Nase an Nase. Ein Beamter rauchte und starrte ins Leere. Ein anderer kauerte auf einem Knie und stützte die Stirn auf eine Hand. Das rote Licht eines Krankenwagens pulsierte wie ein Herzschlag.

»Machen Sie die verdammte Kippe aus und stopfen Sie den Stummel in die Hosentasche«, befahl Jack. »Das ist ein Tatort. Und stecken Sie gefälligst Ihr Hemd rein.«

»Ja, Sir«, erwiderte der Polizist. Sein Blick wirkte ausdruckslos.

»Ist die Spurensicherung schon da?«

»Oben und hinten im Hof. Auf den Gerichtsmediziner warten wir noch.«

Jack deutete auf den knienden Bullen. »Was hat er denn für ein Problem?«

»Sehen Sie es sich selbst an. Vierter Stock. Lieutenant Eliot ist dort.«

»Falls Presseleute auftauchen, sagen Sie denen, dass es ein Fall von häuslicher Gewalt ist. Und macht euch anständig zurecht. Ihr seid Bullen, keine Müllmänner.«

»Ja, Sir.«

Jack stapfte auf das Hochhaus zu. Ausgerechnet er musste reden: lange Haare, Kleidung wie vom Lumpensammler, unrasiert. Uniformierte hassten Höhergestellte. Normalerweise musste man sich wie ein echter Arsch benehmen, um etwas aus ihnen herauszubekommen. Aber diese beiden vermittelten den Eindruck, als hätten sie einen Geist gesehen. Vielleicht haben sie das ja, dachte Jack. Er stieg im vierten Stock aus dem Fahrstuhl und lief den Gang hinab.

Sofort erfasste ihn ein vertrauter Geruch. Leicht und erstickend.

Frisches Blut.

Randy Eliot lehnte an der Wand. Er präsentierte sich immer gut gekleidet wie ein Ermittler in einer Fernsehserie. An diesem Abend jedoch wollte das Gesicht nicht zu dem eleganten, maßgeschneiderten Anzug passen. Randy Eliots Züge wirkten gebrochen.

»So was hast du noch nicht gesehen«, meinte er nur.

»Wer hat es gemeldet?«

»Ein alter Kerl aus der Wohnung nebenan. Sagt, er hätte ein Wimmern und Lärm gehört. Der Hausmeister hat die Tür für uns aufgeschlossen.«

Jack betrachtete den Türrahmen. Die Sicherheitskette war kaputt.

»Genau«, bestätigte Randy. »Von innen verriegelt. Wir haben sie aufgebrochen, um reinzukommen. Der Täter ist hinten durch die Schiebetür raus.«

Jack sah erst die Kette an, dann Randy. »Aber wir sind im vierten Stock.«

»Der Täter muss sich abgeseilt haben. Er ist durch die Schiebetür über den Balkon raus. Das ist alles, was ich weiß.«

Die Wohnung wirkte originell und ordentlich. Sie erinnerte ihn an Veronica, und gleich darauf wurde ihm klar, woran das lag. Überall an den Wänden hingen gerahmte Bilder – Pastell und Wasserfarben, alles Originale. Eine Künstlerin, erkannte Jack. Viele der Bilder fand er ausgezeichnet.

Am Ende des kurzen Flurs blitzten Lichter. Ein Techniker bedampfte den Griff der Schiebetür und kauerte mit zusammengekniffenen Augen über einer UV-Lampe. Er sagte kein Wort, als Jack auf den Balkon hinaustrat.

Vier verdammte Stockwerke, dachte er, als er über das Geländer spähte. Zwei weitere Techniker stellten unten Scheinwerfer für den Außeneinsatz auf, um den feuchten Boden auf Abdrücke zu überprüfen. Es hatte den ganzen Nachmittag geregnet. Der Täter hatte sich entweder Balkon für Balkon nach unten gehangelt oder ein Seil benutzt und es anschließend irgendwie gelöst. Jack versuchte, sich sein Vorgehen auszumalen, was ihm jedoch trotz mehrerer Anläufe nicht gelingen wollte.

Randy führte ihn zurück durch die Wohnung. Sie vermittelte ›das Gefühl‹. Jeder schlimme Tatort strahlte diese geheimnisvolle, nachwirkende Atmosphäre aus, die in die Wahrnehmung des Ermittlers projiziert wurde. Die Dichte der Empfindungen nistete sich in Jacks Magengrube ein; seine Haut fühlte sich an wie statisch aufgeladen. Er wusste es, bevor er es sah. Die Atmosphäre beherrschte die gesamte Wohnung.

»Da drin«, sagte Randy. »Ich warte hier, wenn’s dir nichts ausmacht.«

Ein weiterer Techniker mit steinerner Miene in einem roten Overall schoss im Schlafzimmer Fotos mit einer modifizierten Nikon F. Das Blitzlicht ließ das Gefühl eines Gewitters entstehen. Das Aroma von frischem Blut und ein merkwürdig steriler Geruch hingen in der Luft. Hier drin herrscht Tod, ging Jack durch den Kopf. Komm nur rein.

Jack betrat das Schlafzimmer.

»Oh, Herrgott noch mal«, stieß er heiser hervor.

Er fühlte sich, wie an die Wand genagelt. Das Blut schrie ihn förmlich an, brüllte ihm ins Gesicht. Es war überall. Bei jedem Gleißen des Blitzlichts des Technikers blinzelte Jack, und das Bild schien immer näher zu kommen. Das Bett sah völlig durchtränkt aus, so nass wie ein Schwamm in einem Eimer mit roter Farbe. Dies war mehr als ein Mord – das reinste Schlachtfest. Rote Formen, die wie Schnitte anmuteten, zierten die sauberen weißen Wände. Einige erinnerten an Wörter, andere an Symbole.

Über dem Kopfteil hoben sich vier Worte vom Rest ab:

HIER IST MEINE LIEBE

Liebe, sinnierte Jack. Langsam und voll Grauen wanderte sein Blick zum Bett.

Ein weißes Seil fesselte ihre Hand- und Fußgelenke an die Pfosten. Man hatte ihr eine Augenbinde aus Klebeband angelegt und sie geknebelt – natürlich: das Wimmern, das der Nachbar gehört hatte. Wieder versuchte Jack, sich den Mörder vorzustellen, doch seltsamerweise präsentierten ihm seine Instinkte keinen Psychopathen. Jack konnte erkennen, dass es sich beim Opfer um eine hübsche Frau gehandelt hatte. Der Täter hatte sie äußerst behutsam ausgeweidet; sich viel Zeit gelassen. Organe waren betastet, liebkost und dafür verwendet worden, in ihrer Wärme zu schwelgen. Darmschlingen hatte man ihr aus dem aufgeschlitzten Bauch gezogen. Sie schmückten den Leichnam wie Girlanden. Blutrote Lippen hatten ihre Wangen geküsst. Blutrote Handabdrücke prangten auf ihren Brüsten. Der Schriftzug belegte die Wahrheit: Hier lag kein Mord vor, sondern ein Akt der Liebe.

Jack schluckte etwas Hartes hinunter. »Irgendwelche Abdrücke?«

»In rauen Mengen«, antwortete der Techniker. »Der Typ hat keine Handschuhe getragen. Da sind reichlich Wirbel auf ihren Glocken und in dem Zeug, das er an die Wände gemalt hat.«

»Sonst noch was?«

»Einige Schamhaare, definitiv nicht von ihr. Mehr erfahren wir, sobald Beck sie abholt und in die Pathologie schafft.«

Randy stand mit abgewandtem Blick an der Tür. »Sie war Single, hat allein gelebt. Bargeld in der Brieftasche, Schmuck in den Schubladen, alles unangetastet. Der Kerl von nebenan glaubt, gehört zu haben, wie sie gekommen sind. So gegen 15:15 Uhr. Um etwa halb vier hat das Wimmern aufgehört.«

»Das ist alles?«

»Vorläufig ja, fürchte ich. Wir können ebenso gut die Kriminaltechniker weitermachen lassen.«

Jack nickte. Er fühlte sich benommen und ihm war übel. Vor seinem geistigen Auge konnte er sehen, wie die junge Frau in ihren Fesseln zuckte, als die Klinge ihre Bauchdecke zerteilte. Er sah die roten Hände auf ihren Brüsten, die roten Lippen, die sie küssten.

Randy deutete zur hinteren Wand. »Schau dir die Scheiße an.«

Jack war es noch nicht einmal aufgefallen, weil er zu gebannt auf das gestarrt hatte, was sich auf dem triefnassen Bett befand. Ein weiterer seltsamer Schriftzug zierte die Wand, begleitet von einem weiteren Muster.

»Was zum Teufel ist das?«

Es handelte sich um ein mit Blut gemaltes Dreieck mit einem roten Stern an jeder der drei Ecken.

Unter dem Symbol stand ein einziges Wort:

AORISTA

Kapitel 3

»Ich frage mich, wie Khoronos im Bett ist«, dachte Ginny laut nach.

Veronica schaute vom Packen auf.

»Schon eifersüchtig?«

»Halt die Klappe«, sagte Veronica.

Ginny lachte. »Weißt du, ich bin zuerst eingeladen worden. Aber ich habe schon immer gern mit Freunden geteilt.«

»Du schmiedest ja ziemlich große Pläne, was? Wir sind noch nicht mal aufgebrochen. Außerdem könnte er ohne Weiteres verheiratet sein.«

»Denk so was Abscheuliches nicht mal!«

Veronica hatte ihre Reservierung unter der Telefonnummer in der Einladung bestätigt. Eine Frau, bei der es sich wohl um Khoronos’ Sekretärin handelte, hatte ihr kurz angebunden eine Wegbeschreibung gegeben. Ginny und sie hatten beschlossen, zusammen hinzufahren.

»Was glaubst du, wie Amy Vandersteen ist?«, fragte Ginny.

»Ich hab sie mal in diesem Filmmagazin gesehen. Signature. Sie ist ein Arschloch.«

»Das sind die meisten guten Regisseure.«

»Und was ist mit den beiden Kerlen?«, fragte Veronica, während sie Slips in ihren Samsonite häufte. »Dem Dichter und dem Bildhauer.« Stewie hatte ihr zuvor erzählt, dass ihr Gemälde von zwei Männern abgeholt worden war. »Jung, aber irgendwie barsch. Sie haben mir eine Quittung gegeben, Schwindelerregendes Rot verladen und sind weggefahren.« Dann hatte Stewie, der aus seiner Bisexualität kein Geheimnis machte, sein berühmtes Grinsen aufblitzen lassen. »Allerdings hätte ich nichts gegen einen Dreier mit ihnen gehabt. Sie waren das, was ihr Weiber als Adonisse bezeichnet. Ziemlich heiße Typen, wenn du verstehst, was ich meine.« Veronica hatte zu ihm gemeint: »Du bist nicht nur ein Zuhälter, Stewie, du bist ein geiler Hund.« – »Wuff, wuff«, hatte er darauf erwidert.

»Das werden wir rausfinden, wenn wir dort sind, nicht wahr? Nur werden wir nie dort ankommen, wenn du dich nicht beeilst und endlich fertig packst!«, beklagte sich Ginny.

Ginny verdankte ihre Attraktivität einer Kombination von unkonventionellen Faktoren. Sie hatte etwas Übergewicht, allerdings wirkte sie dadurch süß, nicht fett, nur drall; man hatte ihr schon immer gesagt, dass sie die Pölsterchen an den richtigen Stellen hatte. Sie war etwa 1,65 Meter groß. Ein Schimmer von Frische in ihrem Gesicht strafte ihr Alter – 30 – derart Lügen, dass sie in Bars immer noch manchmal nach dem Ausweis gefragt wurde.

Große braune Augen lugten unter genauso wilden Stirnfransen hervor, wie Stewie sie besaß; ihr Haar war schwarz, der Pony gerade geschnitten. Sie hatte zweimal geheiratet und war zweifach geschieden. Ihren ersten Ehemann hatte sie verlassen, bei ihrem zweiten Ehemann hatte es sich umgekehrt verhalten, etwa um die Zeit, als sie anfing, erfolgreich zu werden. Ginny behauptete regelmäßig, ihre gescheiterten Ehen seien das Beste, was ihr in beruflicher Hinsicht hätte passieren können. »Wenn meine Ehen nicht so beschissen verlaufen wären, worüber sollte ich dann schreiben?«, sagte sie immer. Veronica und sie waren seit der Oberstufe miteinander befreundet.

Stewie kam wieder herein, nachdem er Veronicas ersten Koffer in Ginnys Mercedes verladen hatte. »Ich kann nicht glauben, dass ihr Mädels das macht. Aus heiterem Himmel.«

»Es geht darum, unsere Selbstverwirklichung herauszuarbeiten«, erklärte Ginny. »Aber davon verstehst du natürlich nichts.«

»Ach, darum geht es also?« Stewie lachte. Um seinen Hals funkelten Goldketten. Lichtschimmer spiegelten sich auf seinen kniehohen Stiefeln. »Ich denke, der weibliche Geschlechtstrieb könnte auch ein wenig damit zu tun haben.«

»Auch das ist etwas, wovon du nichts verstehst. Um Himmels willen, wirst du dich wohl endlich von diesen lächerlichen Stiefeln trennen?«

»Ihr zwei wollt ja bloß nicht zugeben, dass ihr heiß auf diesen Khoronos seid.«

»Ich habe kein Problem damit, es zuzugeben«, erwiderte Ginny.

»Ich auch nicht«, fügte Veronica hinzu und wurde rot.

Stewie grinste. »Und was sagt der gute alte Jack dazu?«

»Ich hab dir doch gesagt, dass wir uns getrennt ...«

»Du meinst, du hast ihn abserviert«, fiel er ihr ins Wort.

Veronica hätte ihm am liebsten einen Tritt versetzt.

»Du solltest ihn wenigstens anrufen«, schlug Stewie vor. »Und ihm sagen, dass du dich auf den Weg machst.«

»Stewie, sei kein Arschloch«, warf Ginny ein. »Warum sollte sie ihn anrufen? Sie haben sich getrennt.«

»Es wäre einfach nett, ihn anzurufen«, sagte Stewie zu Veronica und ignorierte Ginny. »Er macht sich bestimmt Sorgen um dich.«

Es war schon eine komische Sache mit Männern: Jack hasste Stewie und Stewie hasste Jack, doch ihre frühere Beziehung befürwortete Stewie vorbehaltlos. Er vertrat beharrlich die Meinung, Jack sei gut für sie und sie für ihn. Es ergab zwar nicht unbedingt Sinn, doch Veronica wusste, dass Stewie so empfand.

Traurig blickte sie zum Telefon. Ich sollte ihn wirklich anrufen.

»Nicht«, riet Ginny. »Er ist Geschichte, kein Bestandteil deines Lebens mehr. Es wäre dumm, ihn anzurufen.«

»Na ja, wir sind immer noch Freunde«, schränkte Veronica ein.

»Frühere Geliebte können niemals Freunde sein. Hör auf zu träumen.«

»Hör nicht auf sie«, warnte Stewie. »Sie ist eine verbitterte, sozioanarchistische, feministische Nihilistin.«

»Ich wünschte, ich hätte einen Schwanz, damit ich dich auffordern könnte, ihn mir zu lutschen.«

»Haltet beide die Klappe!«, brüllte Veronica fast. Sie beschloss, nicht anzurufen. Wahrscheinlich hatte Ginny recht. Welchen Zweck erfüllte das?

Sie verstauten den Rest ihres Gepäcks in Ginnys Auto.

»Wann kommst du zurück?«, wollte Stewie wissen.

Unsicher schaute Veronica zu Ginny. »Ich weiß es wirklich nicht.«

»Wir kommen irgendwann zurück«, antwortete Ginny erhaben.

»Das sagt mir ja jetzt sehr viel«, gab Stewie sarkastisch zurück. »Weißt du, ich muss die Geschäftsinteressen meiner Klientin vertreten.«

»Dir geht’s doch bloß um deine Eitelkeit, die du auslebst, indem du eine berühmte Künstlerin vertrittst«, höhnte Ginny. »Das ist alles, was du hast.«

»Ich ruf dich jeden Abend an«, versprach Veronica. »Bearbeite die Leute von Abrams weiter wegen dem Buchprojekt und setz dich für die Ausstellung bei MFA ein. Die will ich unbedingt.«

»Hab keine Sorge, oh geliebte Klientin.« Scherzhaft küsste Stewie ihre Fingerspitzen. »Deine Zukunft liegt in meinen Händen.«

»Gott sei Dank gilt das nicht für den Rest von ihr.« Ginny ließ den Motor an. »Und sieh zu, dass du die Stiefel loswirst, Stewie. Die Musketiere sind längst ausgestorben.«

»Ich schenke sie dir zu Weihnachten, und dazu einen neuen Vibrator, den du offensichtlich dringend brauchst.«

»Würdet ihr zwei wohl bitte aufhören?«, schaltete sich Veronica flehentlich ein.

»Viel Spaß, Mädels«, bot Stewie an.

Er beobachtete, wie das Auto vom Parkplatz rollte und verschwand. Stewie starrte den beiden noch lange Zeit hinterher. Ein beklemmendes Gefühl überkam ihn aus unerfindlichen Gründen wie ein abrupt auftauchender Schatten an einem sonnigen Tag – das Gefühl, dass er sie gerade zum letzten Mal gesehen hatte.

»» – ««

Zweimal mussten sie wegen Rehen bremsen. Oh mein Gott, oh mein Gott!, war alles, was Veronica dazu einfiel. Sie hatte noch nie zuvor im Leben echte Rehe gesehen.

Natürlich hatte Ginny vergessen, ihre Wegbeschreibung mitzunehmen. Sie hielten sich an jene, die Veronica telefonisch von der Sekretärin erhalten hatte. Der Ort lag etwa eine Stunde außerhalb der Stadt im nördlichen Teil des Bezirks. Lange, gewundene Fahrbahnen führten sie den Höhenzug hinauf durch Wälder und vorbei an Obstgärten und stillen, kleinen Häusern abseits der Straße.

Als Veronica all das sah, gelangte sie zu einer ernüchternden Einsicht: Ihre Isoliertheit als Künstlerin hatte sie vergessen lassen, dass solche Schönheit überhaupt existierte. Was ist Schönheit?, hatten ihre Existenzialismuslehrer regelmäßig gefragt. Schönheit ist, was deine Werke immer vermitteln müssen. Schönheit ist nicht, was man sehen, sondern was man fühlen kann. In ihren Gemälden hatte Veronica stets versucht, Schönheit durch Emotionen zu vermitteln – durch menschliche Schöpfungen. Dies jedoch war eine andere Schönheit – die Bäume, die Landschaft, der blaue Himmel und alles, was sich daraus in der Summe ergab. Sogar die Stille, die Luft und die Abstände zwischen den Pappeln und Kiefern waren wunderschön. Einen Moment lang fühlte sich Veronica verloren und trieb haltlos in Ehrfurcht dahin.

»Ich bin seit zwei Wochen nicht mehr flachgelegt worden«, verkündete Ginny.

Die Unverhohlenheit der Äußerung zersprengte Veronicas Muse in Scherben. Machte Ginny etwa schon wieder eine sexuelle Anspielung? Auf Khoronos?

»Gott sei Dank hab ich Gummis dabei«, fügte Ginny hinzu.

Ihre Absichten standen fest. Vor Jack war Veronicas eigenes Sexleben ziemlich trostlos gewesen. Sie hatte es immer als unangebracht für eine Frau empfunden, in dieser Hinsicht die Initiative zu ergreifen. Jetzt fragte sie sich, weshalb. Es war ein beängstigendes Jahrzehnt gewesen. Vor AIDS hatte es Herpes gegeben und vor Herpes ein Dutzend unterschiedlicher Geschlechtskrankheiten. Jack war der einzige Liebhaber in ihrem Leben gewesen, mit dem sie keine Kondome benutzt hatte, weil die Polizeibehörde alle sechs Monate Drogen- und Gesundheitstests verlangte.

Heutzutage war es für eine Frau nicht einfach, sich sicher zu fühlen, aber man konnte ziemlich sicher sein, wenn ein Mann fünf Jahre lang negative Blutuntersuchungsbefunde vom Bezirksgesundheitsamt vorzuweisen hatte. Ja, Kondome mitzubringen ließ Ginnys Absichten deutlich werden, aber Veronica errötete unwillkürlich. Versteckt in ihrem eigenen Koffer befand sich eine Zwölferpackung gerippte Trojan-Gummis. Das erste Mal gestand sie es sich selbst offen ein: Ginny ist nicht die Einzige mit Erwartungen.

Ihre Freundin quasselte hinter dem Lenkrad weiter. »Ich meine, ich kann mich nicht mal hinsetzen, ohne scharf zu werden. Weißt du, wovon ich rede? Ich bin ... rollig.«

»Und plump.«

»Plump? Was ist denn mit dir los? Ist das nicht der Grund, weshalb du mit Jack Schluss gemacht hast? Weil du dich sexuell unterfordert gefühlt hast?«

»Nein, es ist n...« Der Rest des Satzes kam nie aus ihrem Mund. »Es sind mehrere Aspekte gewesen«, sagte sie stattdessen. Sie traute sich nicht, Ginny von ihren eigenen Kondomen zu erzählen. »Vielleicht sind wir beide Schlampen und wissen es nicht.«

»So etwas wie eine Schlampe gibt es nicht, Vern. Es gibt nur Frauen, die kommen möchten und es auch sagen, und es gibt Frauen, die kommen möchten, es aber nicht sagen.«

»Das ist eine ziemlich spärliche Weisheit für eine gefeierte Romanautorin.«

»Nicht spärlich. Prägnant. Unumstößlich.«

Ginny hatte immer das letzte Wort, und in der Regel war es ein bedeutungsvolles.

Die Welt zog weiter an ihnen vorbei. Ginnys orangefarbener 450 SL klebte in jeder Kurve auf dem Asphalt. Dann fragte Veronica, ohne zu wissen, weshalb: »Hast du es je, äh ...«

»Hab ich je was?«

»Hast du es je ... mit einer Frau getrieben?«

Ginny verengte die Augen. »Baggerst du mich etwa gerade an?«

»Nein!«, stieß Veronica hervor. Warum habe ich das gefragt? »Ich wollte nur ...«

»Ja«, fiel ihr Ginny ins Wort.

Veronica spürte, wie ihr Gesicht rot anlief. Was hatte sie nur geritten, nach etwas derart Persönlichem zu fragen?

»Einmal«, fuhr Ginny fort. »Mit einem Mädchen, dem ich bei einer Kennenlernparty am College begegnet bin. Ich kannte sie nicht mal. Es war lustig. Wir haben Ouzo getrunken, und eh wir uns versahen, sind wir in der Kiste gelandet.«

Veronica wusste nicht recht, wie sie die nächste Frage formulieren sollte. Ebenso wenig verstand sie, weshalb sie es überhaupt als notwendig empfand. »War’s gut?«

Ginnys Züge blieben ruhig. »In vielerlei Hinsicht war es richtig gut. Ich wollte es nicht wirklich tun, aber ich hab’s trotzdem durchgezogen.«

»Warum?«

»Was glaubst du wohl? Du bist Künstlerin. Warum tust du etwas, das du normalerweise nicht tun würdest?«

»Keine Ahnung«, gestand Veronica.

»Erfahrung. Das ganze Leben basiert auf Erfahrung. Entsteht nicht daraus das Verlangen von Künstlern – Schriftstellern, Malern oder was auch immer –, schöpferisch tätig zu werden? Es spielt keine Rolle, ob eine Erfahrung gut oder schlecht, klug oder dumm ist – das ist irrelevant. Ohne Erfahrung und die Neugier dahinter haben wir nichts, um unserer Kunst Bedeutung zu verleihen.«

Erfahrung. Das Wort hallte durch Veronicas Kopf.

»Ich bin wahrscheinlich zehnmal gekommen«, verriet Ginny.

»Irgendwelche Schuldgefühle?«

»Warum hätte ich mich schuldig fühlen sollen? Das ist ein freies Land. Die Menschen können tun, was sie wollen und wonach ihnen ist.«

Veronica verstummte. Auf einmal fühlte sie sich schuldig. Aber warum? Weil sie mit Jack Schluss gemacht hatte? Weil sie aus der Gleichförmigkeit ausbrach? Oder steckte mehr dahinter?

»Du liebst ihn immer noch, oder?«, fragte Ginny.

»Ich bin nicht ...«

»Vern, der Typ ist ein abgewrackter Bulle. Der Fall letztes Jahr mit diesem Longford hat ihm einen Knacks verpasst. Du brauchst den Frust nicht, mit einem Kerl zusammen zu sein, der mit seinem Leben nicht klarkommt.«

War es das? Frustration? Nein, das konnte sie ausschließen.

»Er trinkt viel zu viel und raucht drei Packungen Camel am Tag. Sollte er seinen 40. Geburtstag erleben, wäre das eine medizinische Sensation. Außerdem ist er streitlustig und engstirnig.«

Veronica wollte das nicht hören, aber ...

»Aber du liebst ihn immer noch«, fuhr Ginny fort. »Man sieht es dir an.«

Weitere Verwirrung. Erfahrung, war alles, was Veronica durch den Kopf ging.

Die Straße schlängelte sich den Berg hinauf. Der 5,6-Liter-V8-Motor des 450 SL schnurrte. Später wollte Ginny wissen: »Warum hast du mich gefragt, ob ich je was mit einer Frau hatte?«

Schweigen. Mehr von der Welt flog verschwommen an ihnen vorbei. Schließlich erwiderte Veronica verhalten: »Glaubst du an Vorahnungen?«

»Oh Gott!«, platzte Ginny hinter dem Lenkrad hervor. »Du bist mir ein Vogel, Vern! Ein echter Vogel!«

Die beiden lachten die ganze restliche Fahrt zum Haus.

»» – ««

Es wirkte sonderbar fehl am Platz: ein weißer Bauhaus-Monolith mitten im Wald. Dada, dachte Veronica – sie hasste reaktionäre Architektur. Die Oberflächlichkeit des Bauwerks schmerzte regelrecht in den Augen. Wer kam auf die Idee, ausgerechnet an dieser Stelle ein solches Monstrum zu errichten? Starre Geometrie und harte 90-Grad-Winkel formten ein Gebäude, das aus dem Himmel gefallen zu sein schien. Fenster so schmal wie Schießscharten und eine tiefschwarze Tür tauchten wie ein unvereinbares Gesicht auf, als sie die lange Zufahrt hinaufsteuerten.

»Du meine Güte«, flüsterte Ginny, fuhr langsamer und bremste schließlich. Das grelle Weiß der Mauern schien wie verschwommene Sicht zu flimmern. Als sie ausstiegen, um ihr Gepäck zu holen, öffnete sich die Vordertür mit einem Klicken.

Veronica und Ginny erstarrten.

»Ms. Polk, Ms. Thiel«, begrüßte sie Erim Khoronos von den Stufen. Er trug einen reinweißen Anzug, der mit den schillernden Mauern des Gebäudes im Einklang zu schimmern schien.

Der Ansatz eines Lächelns formte sich auf seinen Lippen. »Ich bin so froh, dass Sie kommen konnten.«

Kapitel 4

»Die Techniker sagen, sie haben ein paar Prachtexemplare von Fingerabdrücken«, verkündete Olsher. »Ich habe Beck die gesamte Fallnummer gegeben. Sie lässt vom Büro die besten Abdrücke überprüfen und führt außerdem eine Neutronenaktivierungsanalyse durch. Meint, sie könnte dadurch möglicherweise etwas über die Waffe herausfinden.«

Jack Cordesman seufzte tief. »Beck ist gut, aber das bringt alles nichts. Die Waffe ist ein Messer – das ist kein Geheimnis. Und ich kann dir schon jetzt sagen, dass wir nach einem Kerl suchen, der etwas in der Birne hat. Seine Fingerabdrücke sind nicht registriert.«

»Woher weißt du das?«

Deputy Police Commissioner Larrel Olshers Züge wirkten so starr wie eine schwarze Marmorbüste von Attila, dem Hunnenkönig. Er ließ sich nicht gerne sagen, dass seine Bemühungen sinnlos waren, schon gar nicht von einem versoffenen Bullenwrack, das zwei Schritte davon entfernt stand, zum Dienst ohne Waffe verknackt zu werden.