4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Festa Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

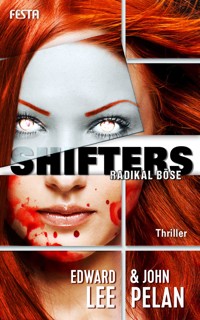

Captain Jack Cordesman wird an den Schauplatz eines bestialischen Mordes gerufen. Der Tote wurde das Opfer eines Kannibalen. Neben den Bissspuren gibt es nur eine einzige Spur: ein paar lange, rote Haare. Als diese Haare auch an weiteren Tatorten gefunden werden, wird klar, dass die Polizei von Seattle es mit einem Serienkiller zu tun hat – mit einer Frau. Richard Laymon: »Edward Lee – das ist literarische Körperverletzung!« Horror Reader: »Ein perverses Genie.« Fangoria: »Edward Lee akzeptiert keine Grenze.« Originell, verstörend und gewagt – ›Extreme Horror‹ von Edward Lee. Ein echtes Erlebnis.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 408

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Aus dem Amerikanischen von Manfred Sanders

Impressum

Die amerikanische Originalausgabe Shifters erschien 1997 im Verlag Obsidion Press.

Copyright © 1998 by Edward Lee & John Pelan

1. Auflage Januar 2016

Copyright © dieser Ausgabe 2016 by Festa Verlag, Leipzig

Titelbild: Arndt Drechsler

Alle Rechte vorbehalten

eISBN 978-3-86552-448-5

www.Festa-Verlag.de

Obwohl die Autoren in der Schuld vieler stehen, möchten sie vor allem den folgenden Personen danken:

Dem Kahlköpfigen, der hinter dem 7-Eleven an der Ecke 40th und Stone trinkt, der Bruderschaft (sie wissen, wer gemeint ist), Dave Barnett, Bob Brown, Doug, Wayne, P. G., Ryan, Brian und Dolly, Craig Jenkins (wo immer zur Hölle du auch steckst), Matt Johnson, Alex Johnston, R. K., Paul Legerski, Dallas, C. M., Tim McGinnis, Wilfred Owens (ruhe in Frieden), Mike Paduana, Michael Pearce, Kathy, Mary Pelan, Larry Roberts, Sergeant E-5 Sanders, Sarah und Dawn von Verotik (wir kennen eure Nachnamen nicht), Eunice Seymour, Scott Siebert, Brian und Jan, Russ Snyder (für die coolen nautischen Passagen), Susan, Lucy, Terry Tidwell, Steven Wardlaw, t. Winter-Damon (für das anfängliche Interesse), Mark und Cindy; und schließlich noch herzlichen Dank an das Personal von Murphy’s Pub, der Ram’s Head Tavern und des Mecca Cafés, wo ein großer Teil dieses Buches entworfen wurde, und das Personal der Knarr Tavern, wo alle Unterschriften geleistet wurden.

Wenn auf Geheiß einer höheren Macht

Der Dichter in einer apathischen Welt erscheint ...

Wer ruft einen mitleidigen Gott, an den diese Flüche

Gerichtet sind.

– Baudelaire

PROLOG

Das Böse ist relativ. Aber das ist Blut auch.

Habt ihr schon mal Blut probiert – ich meine, so richtig probiert? Nein, nicht wenn man sich auf die Lippe beißt oder an einem kleinen Kratzer lutscht. Ich meine, habt ihr es schon mal mit vollen Händen geschöpft und einen großen Schluck davon genommen? Habt ihr es schon mal in eure Kehle hinabrinnen lassen wie Wein aus einem Becher? Habt ihr das schon mal gemacht?

Habt ihr schon mal jemanden getötet?

Fragen über Fragen. Ich kann nicht anders, ich bin neugierig. Neugier ist eine Herausforderung, und Herausforderungen reizen mich. Habt ihr schon mal jemandem die Kehle aufgeschlitzt und zugesehen, wie das Blut herausspritzt? Habt ihr menschliches Hirn aus einem frisch geknackten Schädel gegessen oder einen Augapfel aus seiner Höhle gesaugt? Hm? Habt ihr das schon mal gemacht?

Habt ihr schon mal in das Herz eines Menschen gebissen, während es noch schlug?

Ich habe es getan.

Ich habe vieles getan.

Ja.

Blut. Fleisch.

Es ist alles relativ, wie das Gute, wie das Böse, wie Liebe und Hass, und wie alles, was die Menschheit hervorgebracht hat.

Was sagt das über mich aus?

Ich kann von hier aus den Mond sehen. Er ist riesig und hell. Er ist wunderschön. Er scheint meinem Auge über das Wasser zu folgen wie ein leuchtender Geist, wie ein Wegbegleiter.

Oder wie ein Geliebter.

Liebe ist alles, was ich jemals wollte. Und sie ist das Einzige, was ich niemals wirklich hatte. Liebe. Wahre Liebe.

Ist das denn so viel verlangt?

Ich bin jetzt schon seit Tagen auf dem Wasser, vielleicht seit Wochen. Auch die Zeit ist relativ. Sie spielt kaum eine Rolle. Ich fühle mich, als stünde ich schon seit 1000 Jahren auf einem Felsvorsprung. Ich fühle mich, als würde ich von einem Berg herabstürzen. Ich weiß nicht einmal, wohin die Reise geht.

Die Liebe singt für mich; sie lockt mich wie eine Sirene, wie etwas nur halb Reales, das in meinen Fingern schmilzt. Nur die Liebe treibt mich weiter, ist der Antrieb meines Strebens. Sie allein ist es, die mir Leben gibt. Eines Tages werde ich sie finden, aber bis dahin ...

Meine Tage sind Träume. Meine Nächte sind schwarz-rote Bruchstücke von Erinnerungen. Die Erinnerungen sind heiß, erotisch. Sie schmecken nach Salz, nach würzigem Metall auf meinen Lippen. Sie sind so schön und so relativ wie der Mond.

Das Blut quillt heiß aus meinem Mund, rinnt schnell über meine Brüste und meinen Bauch. Im Mondschein sieht es prachtvoll schwarz aus auf meiner weißen Haut. Manchmal stehe ich nackt unter dem Mond und verreibe ihr verdorbenes Blut wie heißes Öl auf meinem ganzen Körper. Manchmal ...

... bringt mich das zum Höhepunkt.

Im Moment liege ich zwischen Holzkisten mit Aufschriften wie GLAS, KEINE SPITZEN GEGENSTÄNDE VERWENDEN, ONITA BREWERIES, MUTO, HENNIG & ANDERSON IMPORTERS, INC., SAN FRANCISCO, CA. Ich befinde mich im Frachtraum eines Schiffes. Wenn ich mich langweile, berühre ich mich selbst. Meine Gedanken wandern zurück und ich schlafe mit den Erinnerungen ein. Ich bin die schöne, zerzauste blinde Passagierin, die sich in der Dunkelheit vor den ungehobelten Männern dort oben versteckt. Wenn die wüssten, dass sie mehr transportieren als nur Bier! Was für eine Ladung.

Das Schiff schaukelt hin und her, immer und immer weiter, wie damals, als ich zum ersten Mal starb.

Als du mich machtest. Damals liebte ich dich, jetzt weiß ich es nicht mehr ...

Ich habe dir viel zu verdanken – aber fragst du dich je, ob da mehr ist? Ob es mehr zu fühlen gibt, zu berühren, vielleicht zu lieben? Fragst du dich das?

Wenn du deine Augen schließt, siehst du dann Engel oder Teufel? Siehst du Liebe oder Hass? Darauf läuft doch am Ende alles hinaus, wenn es denn wirklich ein Ende gibt. Blut und Fleisch. Zeit. Gut und böse. Es geht darum, was wir in unseren Herzen wirklich sind.

Ich bin eine Mörderin. Ich habe das Fleisch von Männern gegessen und ihr Blut getrunken. Ich habe ihnen mit meinen hübschen bloßen Händen den Bauch aufgerissen und ihnen die Eingeweide herausgezogen wie Schnüre. Ich habe zugesehen, wie das Leben aus ihren Augen wich, während ich auf sie hinabgrinste, und sie sabberten in ihrer Lust, und ich spürte sie zwischen meinen Beinen zucken, als sie starben.

Oh ja – eine Mörderin. Ich.

Aber wenn ich die Augen schließe, sehe ich nur Liebe.

Manchmal ist es ein Fluch. Es ist wie Wollust.

Ich kann die Männer oben an Deck riechen. Einige haben Wache, andere bedienen träge die Maschinen und Kessel oder beugen sich über Seekarten. Viele liegen schlafend in den Tiefen des alten Schiffes. Ich kann ihre Träume riechen. Oh, was ich ihnen antun könnte! Ich könnte sie auseinandernehmen wie Puppen aus Lehm, ihnen die Arme abreißen, die Beine, die Köpfe. Ich könnte ihre Schädel aufbeißen und ihre Gehirne herausschlürfen. Ich könnte ihre Bäuche aufbrechen und mich mit ihren warmen, dampfenden Eingeweiden kleiden. Ich könnte ihr Blut trinken und ihre Herzen verschlingen. Ich könnte es, aber ich tue es nicht.

Noch nicht ...

EINS: AUFHEBUNG

I

»Ich liebe dich nicht mehr.«

Die Worte, ihre Worte, zogen hinter der Mauer seines Schlafes vorüber wie Gespenster. Richard Locke erschauderte in der Dunkelheit seiner geschlossenen Augen. Die Bettdecke hatte sich um seinen Körper und seine Beine geschlungen – weniger eine Decke als ein Knäuel blasser Schlangen, die gekommen waren, um sich an seinen Träumen zu laben. Träume, dachte er. Was war aus seinen geworden? Er öffnete die Augen.

»Ich liebe dich nicht mehr«, hatte sie am letzten Augusttag gesagt. Aber das war nun schon ein paar Monate her. Monate – und immer noch war er kein bisschen mehr darüber hinweg als damals.

Locke stöhnte und starrte an die Zimmerdecke. Irgendwo tickte eine Uhr.

Monate...

Das trostlose Licht des Herbsttages auf seinem Gesicht kam ihm gebraucht vor, wie aus einem Secondhandladen. Er erhob sich aus dem Bett wie aus einem Sarg. Ja, er fühlte sich tot. Bleich, hager, schäbig. Schweiß klebte ihm das Haar an den Kopf. Seine Gelenke knackten, als er missmutig durch das Zimmer ging und ausdruckslos auf seinen Schreibtisch blickte. Ein Blatt Papier hing aus der Walze seiner Schreibmaschine.

EHRENMAL von Richard Locke

Ein Ehrenmal nur noch die Liebe,

eine letzte Tür, die klagend

meinem Herzen zugeschlagen

durch fünf kleine Worte:

Ich liebe dich nicht mehr.

»Was für ein Schrott«, murmelte er. Er zog das Blatt aus der Maschine und zerriss es. Plötzlich fühlte er sich wie besessen; er zitterte, seine Augen waren starr aufgerissen. Einen grotesken Anblick musste er bieten: ein blasser, magerer 33-Jähriger, der in schlotteriger Unterhose und mit zerzausten Haaren mitten in einem unaufgeräumten Zimmer stand. Er stürzte zum Fenster, schob es hoch und lehnte sich hinaus. Ein paar Fußgänger schauten nach oben und lachten. Es kümmerte ihn nicht. Er ließ das zerrissene Gedicht aus seinen Fingern gleiten. Er sah zu, wie die Fetzen sich trennten und dann wie in einem Traum vom Fenster im ersten Stock zur Straße hinunterschwebten.

II

Locke war Dichter. Mit viel Wohlwollen konnte man ihn vielleicht sogar als lokale Berühmtheit bezeichnen. Die Zinsen des Geldes, das seine Eltern ihm hinterlassen hatten, reichten fast, um über die Runden zu kommen. Einen Tag pro Woche arbeitete er in der Buchhandlung an der Greenwood Avenue, und gelegentlich sprang er als Vertretungslehrer an der Lincoln High ein, aber das war es dann auch. Er wusste, dass es wesentlich zweckmäßigere Lebensweisen gab; statt sechs bis zehn Stunden am Tag Poesie zu verfassen, hätte er sich auch für eine konventionellere Laufbahn entscheiden können. Doch das kam ihm falsch vor. Er war besessen von dem Gedanken, wahrhaftig zu sein, was auch immer das bedeutete. Er war auf dieser Welt, um zu schreiben, und genau das würde er auch tun. Poeten verdienten wenig oder gar nichts mit ihrer Arbeit – wenn ein Verleger ihm Geld anbot, lehnte Locke es ab –, aber das war ihm egal. Er war kein Materialist, er besaß noch nicht einmal einen Fernseher. Alles, was er brauchte, war ein Dach über dem Kopf, eine Schreibmaschine und seine Muse.

Er schrieb seit zehn Jahren. Mittlerweile hatte er Hunderte von Gedichten veröffentlicht – er hatte schon vor Jahren aufgehört zu zählen. Seine Werke erschienen regelmäßig in zahlreichen College-Literaturzeitschriften, in kleineren Magazinen, Zeitungen und Gedichtsammlungen. Einige hatten es sogar in landesweite Zeitschriften geschafft: The New Yorker, Esquire, Atlantic Monthly, sogar Cosmopolitan, aber noch ließ der große Durchbruch auf sich warten. Ob es überhaupt jemals so weit kam, war ihm egal; er brauchte keine Anerkennung, um sich in dem, was er tat, real zu fühlen. Verewigung war alles, was ihm in kreativer Hinsicht etwas bedeutete – er brauchte dafür keine große Verbreitung. Wenn nur ein anderer Mensch eines seiner Gedichte las, dann wurde diesem Gedicht – und der Saat seiner Kreativität – Wahrheit zuteil.

Wahrheit, dachte er.

Blicklos starrte er seine Smith-Corona an und fühlte sich wie der Wahrsager in Shakespeares Stück. Wie definiert man Wahrheit?

Diese Frage lenkte das Bemühen jedes Poeten. Locke hatte ein Jahrzehnt damit verbracht, darüber nachzudenken, darüber zu schreiben, ihre Grundvoraussetzungen auszuloten. Er wollte, dass jedes seiner Gedichte den Kern dieser Frage berührte, und sei es auch noch so punktuell.

Locke wusste nicht genau, was Wahrheit war, aber er wusste, was sie nicht war. Wahrheit war keine physische Realität, sie war nichts, was man sehen oder hören konnte. Sie war nicht materiell. Man konnte sie nicht anfassen. Locke wusste, dass die Wahrheit irgendwo zwischen den Zeilen des Lebens existierte, und die Erforschung dieser Regionen war es, woraus seine Muse Kraft schöpfte.

Zumindest war es so gewesen.

Bis vor Kurzem.

Sein Schreibtisch war ein altes schwarzes Metallungetüm. Bücherregale umgaben ihn wie Festungsmauern. Bilder hingen an der gegenüberliegenden Wand, die großen Dichter: Keats, Shelley, Jarrell, Seymour und ein mürrischer Edgar Allan Poe mit seinem charakteristischen Halstuch. Locke gefiel der Gedanke, von diesen großen Männern bei seiner Arbeit beobachtet zu werden. Die Bilder belebten ihn.

Aber da war noch ein weiteres Bild, nicht an der Wand, sondern direkt auf dem Schreibtisch. Ein kleines Foto in einem flachen Goldrahmen.

Es schien etwas an ihn auszustrahlen, war mehr als ein Foto, eher so etwas wie Vorsehung, ein Teil seiner Vergangenheit und ein Teil seiner Zukunft.

Ich liebe dich nicht mehr, schien das Bild zu sagen.

Es war Clare.

Das Foto war im Concannon’s aufgenommen worden, an ihrem Geburtstag. Sie lächelte aufgelöst in die Linse, nachdem sie gerade einen der berüchtigten »Birthday Shooters« des Barkeepers heruntergekippt hatte. Und direkt neben ihr, den Arm um sie gelegt, saß Locke.

Sie war schön – sie war umwerfend. Sie war die einzige Frau, die Locke je in seinem Leben geliebt hatte.

Und jetzt war sie weg.

III

Was war Liebe? Wie konnte man sie definieren? Locke wusste es nicht. Er war schon früher verknallt gewesen, viele Male. Er hatte sogar ein paarmal eine Beziehung gehabt. Aber er hatte nie genug für eine Frau empfunden, um die geheimnisvollen Worte Ich liebe dich auszusprechen.

Bis er Clare kennenlernte. Es war eine seltsame Seelenverwandtschaft, vom ersten Moment an verstanden sie sich. Er war an einem Abend im letzten Oktober ins Concannon’s gegangen, um ein Bier zu trinken und ein bisschen mit Carl, dem Barkeeper, zu quatschen. Die Nacht fühlte sich sonderbar an: mild und warm, obwohl es kühl sein sollte. Die 45. Straße war verlassen, obwohl sich sonst der Verkehr bis zur Schnellstraße staute. Und das Concannon’s, das um diese Uhrzeit normalerweise gerammelt voll war, war leer. Bis auf sie.

Sie saß an der Theke, plauderte mit Carl und trank ein Radler. Eine kleine Zitronenscheibe schwamm in ihrem Glas. Als Locke sie von der Eingangstür aus sah, blieb er wie angewurzelt stehen. Wer war diese wunderschöne, großartig gekleidete Frau, die ganz allein in der Bar saß? Sie sah prächtig aus, majestätisch: ein jadegrünes Organzakleid, High Heels von Ferraganno, große funkelnde Goldohrringe. Sie hatte kurze blonde Haare mit perfekten Stirnfransen, die jedes Mal sanft wippten, wenn sie den Kopf zurückwarf, um über einen von Carls berüchtigten Witzen zu lachen.

»Woran erkennt man, dass ein Anwalt lügt? Seine Lippen bewegen sich.«

Natürlich lachte sie; sie arbeitete für eine Anwaltskanzlei.

Aber was war es, das ihr Äußeres so unwiderstehlich machte? Locke war immer noch wie gelähmt von ihrem Anblick. Sie hatte Klasse, ohne übertrieben zu wirken. Während das meiste Schöne in dieser Stadt künstlich wirkte, sah sie real aus. Hatte die Vorsehung sie hierhergebracht, nur für ihn? Das erschien Locke nicht unmöglich – er glaubte an die Vorsehung.

Er trat zu ihr. »Hi«, sagte er dümmlich. »Ich heiße Locke.«

Sie drehte den Kopf. Große blaue Augen strahlten ihn an. Locke wurde beinahe ohnmächtig vom Duft ihres Parfüms.

»Ich heiße Clare«, erwiderte sie und lächelte ihn an. »Freut mich sehr, Sie kennenzulernen.«

IV

Sofort waren sie in eine angeregte Unterhaltung vertieft. Locke erzählte ihr natürlich, dass er Dichter war. Ihre Reaktion überraschte ihn. »Was sind Ihre Themen?«, fragte sie. Normalerweise gaben Frauen, die er in Bars kennenlernte, Antworten wie Oh, wirklich? oder Ich habe auf der High School auch Gedichte geschrieben. »Gesellschaftlicher Naturalismus«, antwortete Locke. »Ich versuche mit Worten das zu tun, was Munch und Ryder mit Farbe gemacht haben.« Das brachte ihr Gespräch erst richtig in Schwung; Clare hatte im Nebenfach Kunst studiert, malte selbst ein bisschen. Im Laufe der Unterhaltung stellte Locke fest, dass sie viele Ansichten, Vorlieben und Ideale teilten. Erfreut nahm er zur Kenntnis, dass sie hier war, um sich mit Freunden zu treffen (von Frauen, die allein in Bars herumsaßen, ließ man auf lange Sicht lieber die Finger). Sie war Rechtsanwaltsfachangestellte bei einer der Kanzleien in Queene Ann, einer der größeren.

Sie unterhielten sich eine volle Stunde lang; Lockes Begeisterung wuchs mit jeder Sekunde. Clare faszinierte ihn, nicht nur äußerlich und oberflächlich, sondern in einer indirekten, tieferen Weise. Sie war weit mehr als nur eine attraktive Frau, die er in einer Kneipe kennenlernte. Sie war schillernd, vielfältig, abstrakt und intelligent. Sie war cool. Später erschienen ihre Freunde, auch die waren cool, und auch wenn sie einander nur flüchtig vorgestellt wurden, konnte Locke erkennen, dass ihre Freunde ihn mochten, was seine Stimmung noch zusätzlich hob. Kurz darauf verabschiedeten sich Clare und ihre Freunde; Locke wollte sich ihr nicht aufdrängen. »Sind Sie öfter hier?«, fragte sie beim Gehen.

»An den meisten Abenden schaue ich auf ein Bier vorbei.«

»Ich würde gern ein paar Ihrer Gedichte lesen. Bringen Sie doch mal ein paar Sachen mit. Ich könnte morgen Abend nach der Arbeit hierherkommen.«

»Klingt gut. Ich werde hier sein.«

Ihre Freunde winkten. Clare lächelte noch einmal, zog ihren Mantel an und wünschte: »Gute Nacht, Locke.«

»Gute Nacht. Bis morgen.«

Sie verließ die Bar. Locke starrte ihr hinterher. Der Rest ihres Parfüms umschwebte ihn wie eine Aura. Tief versunken saß er da, während sein Bier schal wurde. Seine Gedanken schienen ihn davonzutragen.

Carl schnippte mit den Fingern. »Erde an Locke. Jemand zu Hause?«

Locke schreckte auf, sah sich um. »Clare«, murmelte er.

Carl zapfte ihm ein frisches Bier. »Wer hätte das gedacht?«

»Was?«

»Clare«, sagte Carl. Er schnippte eine Marlboro Light in die Luft und fing sie mit dem Mund auf. »Sie mag dich.«

»Ach ja? Woher willst du das wissen?«

»Sie kommt an drei oder vier Abenden in der Woche nach der Arbeit hierher. Ständig wird sie von Typen angequatscht, aber sie lässt sie alle abblitzen – jedes Mal, Locke. Du bist der Erste, mit dem ich sie länger als zwei Minuten habe reden sehen.«

»Ist das wahr?« Locke dachte darüber nach. »Du sagst, sie kommt drei oder vier Abende die Woche hierher. Ich hänge jetzt schon seit fünf Jahren in deiner Spelunke herum und habe sie noch nie gesehen.«

»Das liegt daran, dass du Stammgast bist«, erklärte Carl ihm. »Du kommst zu spät. Sie ist oft hier. Verdammt nette Frau.«

Wem sagst du das? »Und sie kommt nie mit einem Mann hierher?«

»Nope. Niemals. Ich bin Barkeeper, ich weiß alles. Wenn sie mit jemandem zusammen wäre, hätte ich davon gehört.«

»Aber sie wird oft angesprochen?«

Carl lachte. »So wie sie aussieht – was glaubst du denn? Ständig versuchen irgendwelche Kerle, sie anzubaggern, aber sie lässt sie jedes Mal kalt auflaufen. Jedenfalls bis heute Abend. Bis sie den berühmten Lokalpoeten kennenlernte.«

»Ich habe nicht versucht, sie anzubaggern«, stellte Locke klar. Plötzlich sehnte er sich nach einer Zigarette und bedauerte es, dass er schon vor Jahren aufgehört hatte. »Ich war nur der charmante, besonnene und hochintelligente Bursche, der ich immer bin.«

»Klar, und mein Name ist Dick. Glaub mir, Locke. Wenn du lange genug auf dieser Seite der Theke arbeitest, entwickelst du irgendwann die Gabe, Dinge zu sehen, die andere Leute nicht sehen.«

Locke nickte stirnrunzelnd. Er hatte selbst eine Gabe, nämlich im Lichte des Optimismus anderer seinem Zynismus freien Lauf zu lassen. »Okay, Carl. Dann sag mir, was du gesehen hast.«

»Die Frau ist verrückt nach dir.«

Locke hielt inne, das Bierglas an den Lippen. Carls Beobachtung leuchtete wie ein Nachbild hinter seinen Augen, wie eine Szene aus einem schönen Traum. Locke wusste nicht, wie er Carls mystische Analyse interpretieren sollte, aber das spielte auch keine Rolle. Locke spürte etwas, und was immer es auch war, er wusste, dass es sich unglaublich real anfühlte.

Das war alles, was er wollte. Das war alles, was jeder Poet wollte. Etwas im Chaos der Gesellschaft zu finden, das real war.

Und was er als Nächstes sagte, sagte er nicht so sehr zu Carl oder auch zu sich selbst. Er sagte es der Welt. Er sagte es dem Schicksal oder dem Vergessen oder vielleicht Gott.

Er sagte: »Ich könnte mich auf der Stelle in sie verlieben.«

ZWEI: GESCHORENES HERZ

I

Locke verliebte sich auf der Stelle in Clare Black.

Es war beinahe zu einfach, beinahe zu real – die Spontaneität, mit der ihre Beziehung begann und durch die sie nicht nur ein Liebespaar und beste Freunde wurden, sondern sich auch gegenseitig stützten und stärkten. Locke war Dichter, und Dichter waren fast immer den Konventionen des Lebens entfremdet. Obwohl er sich seit einem Jahrzehnt mit seinem Einsiedlertum abgefunden hatte, war er nie glücklich damit gewesen. Clare holte ihn zurück ins Leben; ihre Kontaktfreudigkeit, ihre Geselligkeit, ihr riesiger Freundeskreis hießen Locke in einer Welt willkommen, von der er geglaubt hatte, dass sie ihn für immer aufgegeben hätte. Schluss mit dem brütenden, einsiedlerischen Poeten. Schluss mit den einsamen Abenden im Concannon’s, in denen er seine kreativen Visionen auf Servietten skizzierte und sich fragte, warum er sich so anders fühlte. Er war nicht anders, er war nur irregeleitet. Die Lebendigkeit von Clares Liebe baute ihn wieder auf. Noch nie in seinem Leben hatte er sich so real gefühlt wie mit ihr.

Und er dachte, das Gleiche gelte für sie. Sie arbeitete in der Justizbranche, die hektisch, fordernd und unerbittlich war. Ihre engsten Freunde arbeiteten in der gleichen Branche, dadurch fehlte es ihr an unvoreingenommenen Ratschlägen und Meinungen. Jetzt jedoch konnte sie sich, wenn sie einen schlechten Tag hatte, Locke anvertrauen, bei dem sie eine Gedanken- und Gefühlswelt vorfand, die sie anderswo nicht hatte. Er war der einzige Aspekt ihres Lebens, der nicht in der gleichen Berufssparte verwurzelt war. Locke verschaffte ihr die Vielfältigkeit, die sie brauchte und bisher nie gehabt hatte.

Sie hatten vieles gemeinsam, aber nicht zu viel. Locke kannte etliche Paare, die zu viele Gemeinsamkeiten hatten; irgendwann setzte die Langeweile ein, und jedes Mal ging die Beziehung unweigerlich in die Brüche. Aber er und Clare waren unterschiedlich genug und gleichzeitig ähnlich genug, dass bei allem, was sie taten oder wohin sie gingen, die Harmonie zwischen ihnen niemals nachließ. Liebe kann doch nicht so einfach sein, wunderte er sich immer wieder. Aber offensichtlich war sie es. Wahrhaftigkeit, dachte er. Das musste der Unterschied sein. Die meisten Beziehungen basierten auf Kompromissen, aber Lockes und Clares Unterschiedlichkeit verstärkte nur ihren Zusammenhalt. Ihre Liebe entwickelte sich wie eine Maschine, deren komplizierteste Teile niemals versagten.

Es war unmöglich zu beschreiben. Clares Liebe zu ihm löschte seine Sünden aus, seine Fehler, seine Unzulänglichkeiten. Er fühlte sich darin wiedergeboren: Sie war der Lichtstrahl, nach dem sich sein verdüstertes Leben gesehnt hatte, weit länger schon, als er sich erinnern mochte. Je weiter ihre Beziehung voranschritt, desto vollständiger fühlte er sich, desto aufnahmefähiger, realer. Er schien sich problemlos in jeden Aspekt ihres Lebens einzufügen – bald schon waren sie ein Fixpunkt im gesellschaftlichen Leben der Stadt. Mit jeder Woche, die verging, wurde ihre Liebe sich ihrer selbst immer sicherer, immer überzeugter von genau der Wahrheit, die sie auch zusammengebracht hatte.

Im Frühjahr waren sie runter nach Portland gefahren, um ihre Familie zu besuchen. Und wieder das Gleiche: vollkommene Akzeptanz. Ihre Eltern gaben eine große Party; Locke lernte Clares Verwandte kennen, die sich, genau wie alle ihre Freunde, als die nettesten Menschen entpuppten, die er je getroffen hatte. Ihre Eltern, die sogar noch netter waren, fanden Locke großartig. Auf der Party nahm Clares Mutter ihn beiseite und sagte: »Sie haben so viel für sie getan, und dafür lieben wir Sie.« Locke war sich nicht sicher, was sie damit meinte, aber dann fuhr sie fort: »Sie sind von allen Freunden, die sie je hatte, der Erste, der wirklich gut für sie ist.« Eine deutlichere Bekundung ihrer Akzeptanz hätte sich Locke gar nicht wünschen können. Und dann, etwas später, nahm auch Clares Vater ihn beiseite. »Sie sind ein großartiger Kerl, Locke. Und das ist genau das, was Clare braucht – einen großartigen Kerl. Ich hoffe wirklich, dass das mit Ihnen beiden klappt.« Locke war von den Socken. Er schäumte über vor Euphorie.

Das war das richtige Wort. Euphorie. Locke war euphorisch vor Liebe. Sie stritten sich nie. In den wenigen Fällen, bei denen es Probleme gab, ließ ihre gegenseitige Liebe es nicht zu, dass sie in Streit gerieten. Stattdessen setzten sie sich zusammen, sprachen miteinander und lösten das Problem. Schon bald redeten sie davon, zusammenzuziehen, zu heiraten, von einer gemeinsamen Zukunft. Sie ertappten sich dabei, wie sie Umwege fuhren, um sich Häuser anzusehen, Grundstücke. Sie redeten über Kinder ...

Monate vergingen. Die Jahreszeiten veränderten sich, aber ihre Liebe nicht. Sie wurde nur tiefer, entwickelte sich jeden Tag immer mehr zu etwas, das immer realer für sie wurde. Clares Liebe breitete Lockes ganzes Leben vor ihm aus – ein wundervolles, bedeutungsvolles Leben ...

Und am letzten Tag des Augusts, an dem Tag, als er ihr offiziell einen Heiratsantrag machen wollte, öffnete Clare Black ihre Tür, ließ ihn herein und sagte: »Ich liebe dich nicht mehr.«

Lockes Welt brach zusammen.

DREI: FRAU ÜBER BORD

I

Ramseys Traumbild stürzte ab – in ein Meer aus Blut. Er versuchte zu schreien, aber seine Stimme gefror, sein Mund erstarrte weit aufgerissen in der ohrenbetäubenden Stille. Schatten verschmolzen zu ... was? Gestalten? Menschen? Ramsey bezweifelte es.

Er rannte durch einen Abgrund, tief unter der Erde. Er rannte vor etwas davon. Vertiefungen und Einbuchtungen durchzogen die Wände des Abgrunds und sonderten eitrige Flüssigkeiten ab. Immer wieder trat er auf etwas und rutschte ab. Ein heißes, wildes Atmen schien ihm zu folgen und schnelle Schritte. An einer Biegung der Grotte blieb Ramsey stehen, drehte sich um und schaute ...

Es war ein Wolf.

Ramsey schluckte schwer. Ja, ein riesiger grauer Wolf kam die Schlucht entlanggerannt. Aber er war nicht hinter Ramsey her; er stürzte sich auf eine andere Gestalt – einen Mann mit einem Messer. Ramsey wusste nicht, woher er es wusste – aber er war sicher, dass der Mann ein Mörder war. Seine Aura schien in hektischen Wellen zu pulsieren, grünlich, böse.

Das gewaltige Maul des Wolfes klappte auf wie eine Bärenfalle. Der Mann jaulte auf und schlug mit dem Messer zu. Das Gebiss des Wolfes schloss sich und die Hand, noch immer das Messer haltend, fiel auf den Felsboden.

Mein ... Gott ..., dachte Ramsey langsam.

Es war nicht so sehr das, was als Nächstes geschah, als vielmehr das, was er irgendwie hinter all dem spürte. Die feuchtkalte Luft fühlte sich an, als wäre sie mit Energie aufgeladen. Böses für Böses, dachte er, aber es schien der Gedanke von jemand anderem zu sein. Und was machte er hier überhaupt? Was war dies für ein schrecklicher Ort?

Die Schreie des Mörders klangen jetzt kaum noch menschlich. Der listige Wolf hatte dem Mann beide Füße direkt über den Knöcheln abgebissen. Breitbeinig lag er vor der Bestie, schreiend und zuckend. Der Wolf funkelte ihn an. Lächelte er? Konnten Tiere lächeln?

Wie auch immer – Ramsey lächelte nicht. Ganz gewiss nicht. Aber er schaute weiter zu, Hand und Wange an den warmen, schroffen Fels gepresst. Er wollte nicht zusehen, doch er wurde dazu gezwungen.

Aber wovon?

Von dem Wolf, dachte er.

Irgendwie wusste er, dass es der Wolf war.

Das Tier wartete. Es stand fest auf allen vieren. Als es Ramsey ansah, zuckten seine roten Augen.

Ramsey machte sich in die Hose.

Ohne Füße konnte der Mörder nur noch rutschend zurückweichen, auf seinen blutigen Stümpfen schob er sich von der grauen Bestie fort. Der Wolf wandte seinen Blick wieder der Beute zu.

Sieh hin, befahl etwas in Ramseys Gehirn.

Der Wolf sprang. Er biss dem Mörder zwischen die Beine – ein schnelles Schnapp! – und riss ihm die Genitalien ab. Die Schreie des Mannes verstummten – übermächtiger Schmerz konnte den Kehlkopf lähmen, nicht dass es einen Moment später noch eine große Rolle gespielt hätte. Denn als Nächstes riss ihm der Wolf den Kehlkopf auch heraus, zusammen mit dem Rest der Kehle.

Böses für Böses?

Aber wessen Worte waren das? Ramseys nicht.

Der Lohn der Sünde?

Ramsey keuchte.

Der Lohn des Bösen?

Und dann kam das Lachen: schwarz, zynisch, ein flatternder Akkord in seinem Kopf. Wer flüsterte ihm diese grässlichen Dinge zu?

Noch einmal das Lachen – jetzt eine Sirene, ein fiebriger Wahnsinn. Und dann erneut:

Sieh hin.

Wieder musste Ramsey an eine Bärenfalle denken. Das Gebiss des Wolfes klappte auf und zu, immer wieder, und wühlte sich in die Eingeweide des Mörders. Blut explodierte. Fleisch und Muskeln teilten sich wie frischer Speck. Jeder Vorstoß des mächtigen Wolfskopfes verspritzte feuchte Innereien in alle Richtungen. Ramsey sah mit tiefem Abscheu zu. Das hier war kein natürlicher Beutezug, das war nicht bloß ein Raubtier, das seine glücklose Beute verschlang. Es war ein Blutfest – die vollständige, systematische Vernichtung eines menschlichen Wesens, rein um des Tötens willen.

Aus Spaß, begriff Ramsey. Er macht das aus Spaß.

Die große Schnauze tauchte ein, verschlang ganze Organe, während sie die Bauchhöhle leer fraß. Das Fell im eckigen Gesicht des Wolfes war bis zur Stirn rot verklebt. Blut tropfte von seinem Unterkiefer. Reste ineinander verschlungener Eingeweide lagen wie rosafarbene Schlangen um den toten Mörder herum, der Darm hing aus dem zerklüfteten Fleisch. Erst jetzt bemerkte Ramsey, dass der gesamte Boden des Abgrunds bedeckt war mit Innereien, mit übrig gebliebenen Brocken menschlichen Fleisches und Fettes, mit abgenagten Knochen. Schwarze Höhlenfliegen saßen in dicken Schwärmen auf den Überresten, weltvergessen in ihrer Völlerei. Maden wimmelten in geliertem Blut, in Knochenmark und verdorbenem Fleisch.

Willkommen, Ramsey, flatterte die unsichtbare Stimme.

Ein knackendes, knirschendes Geräusch durchdrang die stinkende Luft. Jetzt schlossen sich die Zähne des Wolfes wie ein Schraubstock um den Kopf des Mörders. Der Schädel zerbrach in große Stücke, die zur Seite fielen und das Gehirn nackt und roh dem dunklen Licht preisgaben. Fast schon anmutig zog das Raubtier mit den Zähnen die verschlungene Halbkugel aus der Schädelbasis. Der Wolf blickte zu Ramsey auf, wie ein verspieltes Hündchen mit einem Ball im Maul. Er wedelte mit dem Schwanz.

Dann schloss sich sein Gebiss um das Gehirn und er fraß es auf.

Willkommen in meinem Heim.

Die Stimme, wenn es überhaupt eine Stimme war, klang verloren. Hörte Ramsey dahinter ein Weinen? Es klang nach Traurigkeit, nach Kummer.

Ramseys Überlebensinstinkt meldete sich. Der Mörder war tot, der Wolf war mit ihm fertig. Was würde der Wolf als Nächstes wollen?

Mich, dachte Ramsey.

Er sprang nach rechts, tiefer in die Grotte hinein. Eine Felswand versperrte ihm den Weg. Sackgasse. Er versuchte es links. Dasselbe.

Ich sitze in der Falle.

Ramsey drehte sich in der felsigen Abzweigung um, stellte sich der Bestie. Ich bin tot, begriff er. Aber der Wolf schien sich nicht für ihn zu interessieren. Ruhig senkte das Tier den Kopf und schleckte von der großen Blutlache.

Gesättigt, mit vollem Bauch, richteten sich die roten Augen ein letztes Mal auf Ramsey. Seine Knie zitterten. Die Vorderseite seiner Hose war durchnässt und die Rückseite, wie er jetzt grimmig feststellte, fühlte sich warm und schwer an.

Der Wolf starrte ihn an ...

Oh, bitte, Gott, bitte ...

Die Bestie drehte sich um und trottete davon.

Willkommen in meinem Heim, weinte die leise traurige Stimme in der Dunkelheit. Willkommen in meinem Reich.

II

»Ram! Ram, jetzt mach schon!«

Ramsey hatte das Gefühl, in einem sumpfigen Morast zu treiben. Sein Körper zitterte, er spürte Hände, die ihn berührten. Es fühlte sich an, als würde seine Seele aus einem bodenlosen schwarzen Loch heraufgezogen.

»Komm schon, Ram! Beweg’ deinen Arsch!«

Ramsey erwachte, sein Gehirn fühlte sich verkleistert an. Kajütenlicht brannte sich in seine Augen. Er lag in seiner Koje wie in einem Sarg.

»Raus aus den Federn, Kumpel!«

Ja doch. Es war eine Viertelstunde vor Mitternacht. Benommen stemmte Ramsey sich in seiner Koje hoch und stieß sich den Kopf an. Winslow, einer der Maschinisten, schaute auf ihn herab, bekleidet mit Jeans, Stiefeln und schwerem Ölzeug – und nicht besonders gut gelaunt.

»Wir haben Wache, Kollege«, sagte Winslow. »In 15 Minuten. Ich muss zum Heck, du stehst an Backbord achtern. Der Käpt’n ist unruhig; wir haben schwere See.«

Mist. Ramsey konnte es spüren, tief in seinen Eingeweiden – das langsame, gleichmäßige Rollen des Schiffes auf dem Meer. Als er sich den Schlaf aus den Augen zu reiben versuchte, sah er Blut.

Der Traum, erinnerte er sich.

Was für ein Traum! Er schüttelte heftig den Kopf, als wollte er etwas vertreiben. Aber die schwankenden Bilder wurden nur deutlicher. Der Wolf. Das Gemetzel. Und das Blut. So viel Blut, dachte er.

»Ramsey!«, schnauzte Winslow ihn an. Der Mann hatte getrunken; Ramsey konnte es riechen. Aber Ramsey hätte selbst einen Drink gebrauchen können. Wer hätte sich nach einem solchen Albtraum nicht nach einem kräftigen Schluck gesehnt?

»Was ist los mit dir, Mann?« Winslow wurde langsam sauer. »Der Käpt’n will uns oben sehen, und zwar sofort. Ist alles okay?«

Ramsey blinzelte ihn an. Er war in kalten Schweiß gebadet. »Ich hatte gerade einen üblen Albtraum.«

Der Wolf ... Immer noch konnte er die Schreie hören, das fieberhafte Zuschnappen der Zähne, das Knirschen der Knochen.

»Muss ich dich aus der Koje ziehen?«

»Sorry, Mann«, entschuldigte Ramsey sich. Reiß dich zusammen! Es war nur ein Traum. »Wache auf Backbord achtern. Ich komm ja schon, gib mir fünf Minuten.«

»Braver Junge.« Winslow ging zur Luke. »Und zieh dich warm an. Die Nacht ist kälter als die Möse einer Nonne. Und komisch ist es.«

»Was?«

Am Ende des Kojenganges drehte Winslow sich um. Er machte plötzlich einen abwesenden Eindruck. »Ich weiß nicht, es ist einfach komisch da draußen. Ziemlich hohe Wellen, aber kein Sturm im Anmarsch. Keine Wolken. Du weißt schon, was ich meine. Eben ... komisch.«

Winslow ging nach oben. Ramsey kletterte aus seiner engen Koje. Komische Nacht, dachte er. Er zog eine lange Unterhose an, eine Jeans, drei T-Shirts, seine Wolljacke und eine Rollmütze. Dazu Handschuhe und seine besten gefütterten Stiefel. Es war zwar erst Herbst, aber wenn man auf Wache war, nachts auf dem Meer, konnte die Welt ganz schön kalt sein.

Doch es war nicht diese Vorahnung einer kalten Nacht, die Ramsey eine heftige Gänsehaut bescherte. Es waren die Splitter des Albtraums, die sich wie blutige Wunden in sein Bewusstsein gebohrt hatten.

Der Wolf. Die Schreie.

Das Blut.

Tod.

III

Ihr Schiff war die Angus Scrimm, ein 20 Jahre alter und 60 Meter langer Massengutfrachter, auch bekannt als »Palettentramp«. Das ganze Jahr über fuhr es mit privaten und unabhängigen Frachtaufträgen und ohne feste Route die Küste auf und ab. Ein alter Pott, ein typischer Rostkübel. Ramsey hatte letztes Frühjahr als Antriebstechniker angeheuert – eine ordentliche Bezahlung für ordentliche Arbeit. Er mochte den Job und alles, was damit zu tun hatte, bis auf eines.

Nachtwachen.

Wenn er nachts allein an der Reling stand, fühlte er sich wie der letzte Mensch auf Erden. Die Einsamkeit störte Ramsey nicht, nur die Trostlosigkeit. Die Vorstellung, dass sie nur ein kleiner grauer Fleck waren, der irgendwo im Universum trieb, machte ihm oft Angst. Nacht und Meer erstreckten sich bis in die Unendlichkeit, eine turbulente und grausame Ewigkeit.

Ramsey trat von der Metalltreppe auf das Backborddeck. Eine komische Nacht, dachte er. Winslow hatte recht. Fast sofort schien sich sein Gesicht in der Kälte an Deck zusammenzuziehen. Bitterkalt war es, eisig, aber es ging kein Wind. Das Schiff stampfte auf dem Wasser; es war wirklich schwere See, ziemlich übel. Das Meer schien sich in unendlicher Dunkelheit auszudehnen, mit dem Schiff zu spielen. Die schweren Bewegungen schlugen Ramsey aufs Gemüt.

Er ging nach mittschiffs, die Hand immer am Haltekabel. Das Schiff warf sich hin und her; mehrmals verlor er beinahe den Halt. Auf dem Weg nach Backbord achtern blieb er plötzlich stehen.

Was war das?

Er kniff die Augen gegen die stille Kälte zusammen. Ein Duft schien mit ihm zu flirten; er schaute nach unten.

FRACHTRAUM 4, hieß es in schwarzen schablonierten Buchstaben. Ramsey hob die Mannluke und spähte in die Finsternis. Ja, ein seltsamer Geruch drang aus dem Frachtraum, etwas Moschusartiges, wie ein warmes Tier. Manchmal transportierten sie exotische Tiere von Japan nach Seattle oder San Diego, aber nicht auf dieser Fahrt. Nur Paletten mit japanischem Bier und Autoteile aus Osaka, die zum Puget Sound gingen. Ramseys Gesicht hing über der offenen Luke. Der Geruch war verlockend, angenehm, berauschend. Er steckte den Kopf hinein und atmete tief ein.

Geh auf Wache.

Er schloss die Luke und nahm seinen Posten ein. Der Käpt’n lässt mich bestimmt bis Tagesanbruch hier stehen, grübelte er, während er aufs Meer hinausblickte. Die Welt erstreckte sich wie eine feindselige schwarze, frostige Landschaft. Sterne blinkten weiß über seinem Kopf, und unter ihm wühlte die See in sich selbst, riesige Schaumflocken wurden von den Schiffsschrauben aufgeworfen. Unten am Rand der Welt leuchtete der Vollmond.

Ja ... eine komische Nacht. Er schloss die Augen, als der Mond sich aufzublähen schien.

Er versuchte, seinen Geist zu leeren. Plötzlich hatte er das Gefühl, bedrängt zu werden. Bilder stürmten auf ihn ein: der Traum, der Albtraum. Blut, das aus dem Maul des riesigen Wolfes tropfte ...

Und dann: Schnapp!

Ramsey wirbelte herum. Er war sicher, ein Geräusch gehört zu haben, etwas Metallisches, wie ...

Wie eine Luke, die geschlossen wird, dachte er.

Die Brücke ragte vor ihm auf, als er zum Bug schaute. Sie sah aus wie eine riesige steinerne Gottheit, wie ein gehörnter Gott. Was war das eben für ein Geräusch?, fragte er sich. Er ging zurück nach mittschiffs. Das alte Metall des Schiffes stöhnte im Rollen des Meeres.

Ramsey blieb wie angewurzelt stehen.

Eine Gestalt stand neben der Mannluke von Frachtraum 4. War das Winslow? Nein, nein, erkannte Ramsey. Es war eine Frau.

Aber es befanden sich keine Frauen an Bord.

»He! Sie da!«

Die Gestalt rührte sich nicht. Kalte Luft blies Ramsey ins Gesicht. Die Gestalt – unmöglich – schien ihre Kleidung abzulegen.

Was zur Hölle ist hier los?

Dann dämmerte es ihm. Ein blinder Passagier. Das kam manchmal vor. Misshandelte Kinder oder Ausreißer versteckten sich an Bord, um sich eine freie Fahrt die Küste entlang zu erschleichen. Aber ... aber ...

»Was machen Sie da?«, fuhr Ramsey sie an. »Ziehen Sie Ihre verdammten Klamotten wieder an, sind Sie denn verrückt? Es ist eiskalt!«

Die Frau ignorierte ihn. Stück für Stück zog sie ihre zerfledderte Kleidung aus und ließ sie ins Meer fallen.

Und dann drehte sie sich um.

Ramsey stand ihr gegenüber, sprachlos, wie betäubt in der stillen mitternächtlichen Klarheit dessen, was er dort erblickte. Die Welt schien anzuhalten, während er sie anstarrte. Sein Herz blieb fast stehen.

Sie war wunderschön.

Splitternackt war sie, und sie stand bewegungslos an der Backbordreling, während das Schiff rollte und stampfte. Nie hätte Ramsey geglaubt, dass es eine so absolute körperliche Schönheit geben konnte. Mondlicht ergoss sich über die makellose weiße Haut und die perfekte Sanduhrfigur. Sie schien keine Spur von Körperfett zu besitzen, und doch war sie nicht mager. Vielmehr erinnerte sie ihn an ein geschmeidiges Raubtier – mit vollen Formen, muskulös, straff. Eine Mähne aus dunklem rostbraunem Haar hing ihr bis über die Schultern, und ein üppiger Pelz der gleichen Farbe war zwischen ihren schlanken, vollen Beinen zu erkennen. Dunkle, konische Brustwarzen zeigten auf Ramsey, steif von der Eiseskälte.

Und dann sah Ramsey in ihr Gesicht ...

Schwindel erfasste ihn. Seine Sicht schien zu verschwimmen. Irgendwie vermischte sich die Realität ihres Gesichtes mit Erinnerungen: dem Albtraum. Als ließe man einen Stapel Spielkarten durch die Finger schnellen. In grellen Blitzen sah er ihr Gesicht, dann den Wolf, ihr Gesicht, den Wolf ...

»Hast du geträumt?«, fragte sie. Aus ihrer Stimme erklang jede nur denkbare Begierde: heiß, dunkel, durchdringend. Ihre Brüste glänzten im stillen Mondlicht, ihr straffer Bauch, ihre festen, cremigen Hüften.

»Was?«, murmelte Ramsey.

Er hatte das Gefühl, zu treiben, wie das Schiff, wie etwas Winziges im Griff von etwas unermesslich Großem. Vor ihrem Anblick fühlte er sich hilflos, belanglos, bedeutungslos. Sie war eine Ikone des Fleisches. Sie war das Zeugnis eines Schönheitsideals, das die Grenzen reiner Menschlichkeit sprengte.

Ramsey fiel auf die Knie.

»Bist du ein Sünder?«, fragte sie ihn. Sie schaute mit einem winzigen, schüchternen Lächeln auf ihn herab.

»Ja«, stöhnte Ramsey.

»Wir sind alle Sünder.«

Er war nicht mehr er selbst. Was immer sie in ihrem Kern war, strahlte eine Macht aus, die ihn zerquetschte. Die eiskalte Luft ließ seine Augäpfel austrocknen, als er ihren perfekten Körper anstarrte.

»Ich könnte dich töten«, flüsterte sie.

»Töte mich«, sagte Ramsey. Er war verloren. Er war nichts im Vergleich zu ihr – ein totaler Makel angesichts ihrer Makellosigkeit. Sie war nicht menschlich; so viel wusste er jetzt. Sie war etwas, das weit über alles Menschliche hinausging.

Das entsetzlich weit darüber hinausging.

»Hast du geträumt?«, fragte sie erneut.

Er fror, seine Zähne klapperten. Sein Gesicht fühlte sich in der toten Nachtluft wie brüchiges Porzellan an.

»Ja«, sagte er.

»Es war nicht dein Traum.« Die Frau drehte sich um, trat auf die Reling zu. »Es war meiner.«

Sie schaute hinaus. Das Meer stäubte über ihr Gesicht und ihre Brüste. »Du hast mich nie gesehen«, sagte sie. »Ich war nie hier.«

Ramsey nickte, mit offenem Mund, betäubt.

Als sie ihn wieder ansah, kehrte das Schwindelgefühl zurück. Ihr Gesicht. Der Wolf. Ihr Gesicht. Der Wolf.

Der Wolf, dachte er.

Ramsey blinzelte.

Die Augen der Frau waren, nur für einen Moment, blutrot.

Sie setzte einen nackten Fuß auf die Reling. Ramseys Blick folgte dem langen, geschmeidigen Bein über ihr Gesäß zu ihrem schlanken, wunderschönen Rücken. Die Muskeln ihres Beines spannten sich. Jetzt stand sie mit beiden Füßen auf der Reling.

»Leb wohl«, sagte sie.

Sie sprang ab, hinunter ins Wasser.

IV

»Was zur Hölle?«

Winslow rannte zum Heck. Er wusste, dass er es sich nicht eingebildet hatte: Er hatte ein Platschen gehört. Dieser gottverdammte Ramsey musste beim letzten Stampfen über Bord gegangen sein.

Seine Füße trommelten über das Metalldeck. Er stürmte an den Hauptfrachträumen vorbei, die Kälte brannte ihm im Gesicht. Gerade wollte er »Mann über Bord!« rufen, als er Ramsey an der Backbordreling sah, der ins Wasser schaute.

»Verdammt noch mal!«, brüllte Winslow. »Was ist passiert? Ist jemand über Bord gegangen?«

Ramsey blinzelte. »Was?«

Winslow beugte sich über die Reling und betrachtete das Meer an der Wasserlinie. »Ich habe ein Platschen gehört! Ist jemand über Bord gegangen?«

»Nein, es war nur ein Tümmler oder so was.«

Winslow atmete auf. Gott sei Dank, dachte er. Das Meer schäumte unter ihm, unerbittlich, schrecklich. Gott sei Dank.

Ein Mensch hätte bei dem Wellengang keine Minute überlebt.

V

Ich glaube, ich hatte tatsächlich einen Moment lang Angst. Das Wasser ist schwarz, endlos, kalt. Es ist wie der Tod. Ich fühlte mich verschlungen, ich fühlte mich von seinen Tiefen verschluckt und verdaut. Ja, ich glaube, ich hatte wirklich einen Moment lang Angst. Aber das ist dumm, nicht wahr? Wovor sollte ich Angst haben?

Ich bin geläutert. Ich bin frei!

Na ja, jedenfalls für eine kleine Weile.

Der Ozean erregt mich. Seine tödliche Kälte gibt mir Leben! Er scheint meinen Körper mit seinen großen gestaltlosen Händen zu formen, mich in Reinheit, in Absolution neu zu erschaffen. Die entsetzliche Kälte erweckt eine Hitze in mir. Sie lässt mich Leidenschaft verspüren, Liebe, Innigkeit, ja sogar krude Geilheit. Sie lässt mich viele Dinge fühlen. Oh, wie ich es liebe, einfach nur zu fühlen.

Ich bin tot.

Es ist so schön, zu fühlen, wenn man tot ist.

Ich schwimme jetzt. Ich verändere mich. Ich gleite durch das schwarze, schreckliche Wasser – geschmeidig, schnell, schnittig. Ich bin ein Hai. Ich bin ein Omen. Ich bin eine Zerstörerin.

Es geht mir gut. Ich weiß nicht, wo ich bin oder wohin ich gehe, aber das ist die einzige Möglichkeit, wie ich mich sicher fühlen kann. Denn wenn ich nicht weiß, wohin ich gehe, weiß er es vielleicht auch nicht.

VIER: MALFAKTOR

I

Locke erwachte mit Tränen in den Augen. Wenn er nicht schreiben konnte, dann schlief er. In letzter Zeit hatte er viel geschlafen. Der Tag neigte sich dem Ende zu. Die Sonne leuchtete wie Blut durch das Fenster.

Er stand auf, hustete und ging zum Schreibtisch.

BRECHUNG von Richard Locke

Ich hab von dir nie mehr

als nichts besessen.

Jetzt hoff ich, dass dich bald

die Ratten fressen.

War es das, was er empfand? Bitternis? Rachegelüste? Das waren nutzlose Emotionen. Sie waren unecht. Er wusste, warum er das geschrieben hatte: weil er dachte, dass ein Mann so empfinden sollte, wenn er von einer Frau den Laufpass bekam. Idiot. Du sollst darüber schreiben, wie du dich fühlst, und nicht, wie du denkst, dass du dich fühlen sollst. Die Sinnlosigkeit der Beobachtung ergab voll und ganz Sinn. Was sonst war Poesie, wenn nicht die Neuerschaffung eines Gefühls als Bild mithilfe schwarzer und weißer Worte?

Um ein wahrer Dichter zu sein, musste er die Wahrheit in seinen Gedichten wiedergeben. Die Wahrheit darüber, wie er die Dinge sah. Die Wahrheit darüber, was er fühlte.

Aber was fühlte er? Was fühlte er wirklich?

Ich liebe sie noch immer, beantwortete er seine Frage.

Er zog den Vierzeiler aus der Schreibmaschine und riss das Blatt in Fetzen. Es war unaufrichtig, eine Lüge. Bitternis und Gehässigkeit konnten oft den Kummer lindern – Locke wünschte, er könnte Bitternis empfinden. Aber er tat es nicht. Er tat es schlicht und einfach nicht. In der ganzen Zeit, die vergangen war, seit sie mit ihm Schluss gemacht hatte, hatte er sie unvermindert weiter geliebt. Er wollte sie immer noch. Er wollte immer noch den Rest seines Lebens mit ihr verbringen. Es wäre so viel einfacher, sie für die unerklärliche und abrupte Art und Weise, in der sie ihre Beziehung beendet hatte, zu hassen. Aber auch das wäre unecht. Er hasste sie nicht, er konnte sie nicht hassen. Selbst jetzt noch, nach über zwei Monaten, liebte Locke sie nicht weniger als zuvor.

Das Gefühl war eine Lüge. Also war auch das Gedicht eine Lüge. Er ließ die Fetzen in den Papierkorb fallen, der schon voll war mit unzähligen weiteren Fetzen. Die Mülltonne seiner Muse.

Untröstlich stand er in der Mitte des Zimmers. Er wischte sich die Tränen aus den Augenwinkeln und schämte sich. Ein erwachsener Mann, dachte er. Heult wie ein Baby. Er hatte sogar vor ihr geweint, an jenem letzten Abend. Er hatte sie angebettelt, sie angefleht, hatte zu ihren Füßen gelegen und geheult. Was mochte sie da gedacht haben? War sie angewidert gewesen? Abgestoßen? Locke hatte keine Ahnung. Er hatte von gar nichts mehr eine Ahnung. Als Clare ihm erzählte, dass sie ihn nicht mehr liebe und ihre Beziehung vorüber sei, hatte er sie angefleht, ihnen noch einmal eine Chance zu geben. Er hatte die volle Verantwortung für ihre plötzliche Unzufriedenheit übernommen, obwohl er sicher war, dass er nichts getan hatte, um sie unglücklich zu machen. Er hatte das Gefühl, in die Ecke gedrängt zu sein. Alles wollte er tun, um die Beziehung zu retten, von der sie bereits entschieden hatte, dass sie beendet war. Aber es war nutzlos.

Und heute? Jetzt im Moment? Er hatte geschlafen, hatte von Clare geträumt. Natürlich hatte er das – in letzter Zeit tat er das immer. Es kam ihm nicht fair vor, dass sein Bewusstsein Erinnerungen an ihre gemeinsame Vergangenheit heraufbeschwor, aus der Zeit, als in ihren Augen noch die Liebe zu ihm leuchtete. Locke fühlte sich von sich selbst betrogen. Jeder Traum war eine langsame Folter: der erste Kuss, die erste Verabredung, das erste Mal, dass sie miteinander geschlafen hatten, und das erste Mal, dass sie Ich liebe dich sagte. Es war schrecklich.

Locke setzte sich hin, um zu schreiben. Das war seine einzige Fluchtmöglichkeit, oder zumindest glaubte er das. Vorher hatte er über gesellschaftliche Themen geschrieben, wichtige Dinge, neu formuliert als Kunst, um den Leser zum Nachdenken anzuregen. Jetzt jedoch konnte er nur noch von ihr schreiben. Seit Monaten hatte er nichts Gutes mehr zu Papier gebracht.

Schreibblockade? Nein, so etwas gab es nicht. Schreibblockaden waren nur Ausreden für Autoren, die nicht schreiben wollten. Locke wollte immer schreiben. Es ist der Modus, dachte er.

Egoismus. Ich bin egoistisch. Poesie war Emotion – und zwar persönliche. Aber wahre Poesie musste auch vermittelbar sein. Locke musste den Modus seiner Weltsicht ändern. Er musste seine Schwäche in Kunst umwandeln, oder es zumindest versuchen. Gott wusste, dass nichts anderes half.

Er musste seine Gefühle auf eine Weise zum Ausdruck bringen, die relevant für seine Arbeit war.

Aber wie?

Sei aufrichtig.

Selbst jetzt würde er noch alles tun, um sie zurückzubekommen. Aber sie wollte ihn nicht mehr. Er wusste das – sie sprach kaum noch mit ihm. In ihren Augen, in denen er einst die tiefste Liebe erblickt hatte, sah er jetzt nur noch Unbehagen oder kaum verhohlenen Verdruss. Locke war eine Belästigung für sie – das war es, was sie empfand.

Aber was empfinde ich?, fragte er sich noch einmal.

Ich liebe sie noch immer. Ich liebe sie mehr als alles andere auf der Welt, und ich würde alles tun, um sie zurückzubekommen. Alles. Ich würde sogar ewig warten.

Wirklich? Ewig?

Ja!, dachte er.

Er begann zu tippen.

EWIG von Richard Locke

Ich steige auf im Licht, dann falle ich

in der Asche des letzten Vorhangs.

Da ist nichts mehr außer der Liebe

und dem lockenden Sirenengesang, der mich trägt

in den Himmel oder die traurigste Hölle.

Und auch wenn du das Band durchtrennt hast:

Meine Liebe zu dir währt ewig.

Ja. Das war es. Das war, was er empfand.

Er starrte das Blatt an. Er sah schwarze Tinte auf weißem Papier, verwandelt in ein Abbild seiner Wahrheit.

Und dann tippte er noch etwas, in einem Ausbruch von Spontaneität:

Welch traurige Phantome jagen durch die Labyrinthe deines Geistes?

Was für bleiche Gestalten erheben sich mit Engelsflügeln?

Hast du den Abgrund getauscht gegen Pracht und Glanz?

Oder hast du aufgehört, an all das zu glauben?

Draußen wurde es dunkel. Sein Blick wanderte zu ihrem Foto: wunderschön, glänzend, verliebt.

Meine Liebe zu dir währt ewig.

Eine einsame Träne kroch seine Wange hinab.

Ewig, dachte er.

II

Ewig, dachte der Malfaktor.

»Ich bin ewig«, flüsterte er.

»Was?«, fragte die junge Frau. »Hast du was gesagt?«

Er lächelte und schüttelte leicht den Kopf. Sie kicherte, fast wie ein Kind. Sie hatte die oberen Knöpfe ihrer grellroten Bluse geöffnet. Er konnte die süße Jugend ihres Fleisches riechen. Er konnte ihr Herz riechen.

Ich bin das Vergessen, dachte er.

Er war ganz in schwarze Seide gekleidet, schimmernd in seiner Dunkelheit. Das Heizgerät sprang an und ließ die dunkelgrünen Vorhänge flattern. Er schaute nach draußen, stirnrunzelnd. San Francisco, dachte er.