4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

Este proyecto reúne seis ensayos, un epílogo y un apéndice documental alrededor de la figura de músico, poeta e icono de la cultura argentina que fue Luis Alberto Spinetta. Se trata de ensayos breves escritos por poetas e investigadores de diversas instituciones universitarias nacionales con un sesgo autobiográfico y "generacional". El conjunto abarca desde una breve historización del rock nacional, lecturas de las letras de las canciones, de los poemas, de las performances y el análisis de la construcción de la figura de Spinetta hasta los rumbos filosóficos de su pensamiento.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 244

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

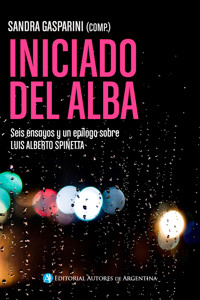

INICIADO DEL ALBA

Seis ensayos y un epílogo sobre Luis Alberto Spinetta

Compilación y prólogo de Sandra Gasparini

Pablo Ansolabehere, Carlos Battilana, Omar Chauvié, Rodolfo Edwards, Sandra Gasparini, Jorge Monteleone y Marcos Seifert

Autores de Argentina

Buenos Aires

EDITORIAL AUTORES DE ARGENTINA

Contenido

Preludio, por Sandra GaspariniAclaracionesEl emporio de las imágenes. Spinetta en la poesía argentina, por Rodolfo EdwardsUna imagen de Spinetta, por Carlos BattilanaSpinetta músico: notas sobre lo raro, por Pablo AnsolabehereHacia un tango cromado, por Omar ChauviéGuitarra negra, palabras luminosas, por Sandra GaspariniLa lectura marcapiel: Spinetta y Foucault, por Marcos SeifertEl iniciado del alba. Epílogo en el origen, por Jorge MonteleoneApéndice DocumentalDiscografíaColaboradores1

Preludio

El 8 de febrero de 2012 fue una soleada mañana de verano. La noticia se esperaba acaso por la inquietante declaración de Luis Alberto Spinetta en diciembre del año anterior: estaba gravemente enfermo y, también, dispuesto a dar batalla. Pero ese solo anuncio en la boca de un guerrero podía presuponer que algo andaba mal. Y, en efecto, todos los medios de comunicación difundieron la muerte del “Flaco” ese jueves veraniego, y las radios se llenaron de homenajes-veinticuatro horas, y los músicos allegados al músico derramaron su tristeza y sus anécdotas siempre con un toque de humor que funcionara como exorcismo.

Las redes sociales se inundaron de imágenes, videos, frases de sus canciones, pésames en tweets a la familia, exvotos virtuales y litúrgicos que recordaban, como el San Cristóforo del original packaging del cd de los Socios del Desierto, el carácter popular y místico de su arte. No fui ajena a tal tsunami sentimental. Salí de casa con un mp4 conectado a mis orejas y recorrí muchas cuadras escuchando canción tras canción del Flaco. Caminaba por las calles de mi barrio, pero veía los escenarios de “Durazno sangrando”, los mares de algodón de “Color humano”, la nave de fibra hecha en Haedo, la adolescente a la que atropella el viento en la avenida, almas de diamante, casas marcadas, kamimazes rumbo a sus trabajos o simplemente deambulando en sus vacaciones, como yo. Luego de la modesta catarsis recibí mensajes telefónicos y mails de amigos y amigas –esas amigas y amigos que el rock me produjo, tempranamente, desde la década del setenta-, poemas, pésames de una cofradía que fue formándose silenciosamente durante más de cuarenta años en la Argentina posterior al cimbronazo político y cultural de los sesentas. Fuimos todos deudos esos días de febrero.

De esa sensación de soledad y desasosiego nació la idea de este libro, que imaginamos en un principio con uno de esos amigos, Pablo Ansolabehere. Tanta tristeza debía producir música, pensamiento, algo que nos sacara de la inmovilidad a la que condena, habitualmente, toda pérdida más o menos inesperada. Y aquí vamos.

El propósito de este libro es reunir –y acaso mejorar, completar- esas conversaciones que solían producirse luego de los conciertos de Spinetta o en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, entre las décadas del 80 y el 2000, o en los comentarios sobre sus reportajes, retazos de pensamientos sobre rock, literatura, cultura de masas e historia nacional. Como un ejercicio de introspección, también de selección de recuerdos de iniciación en el pensamiento crítico y en la lectura de poesía, los artículos reunidos en este volumen se proponen conectar las historias personales de los colaboradores con sus propias lecturas de la obra musical, poética y de las figuras de artista que encarnó Spinetta. Este desafío implicó un delicado proceso en el cual quedó revelado el impacto de las palabras y la música de este compositor excepcional en las prácticas de escritura que, en tanto investigadores especializados en literatura, habíamos ensayado, en general, durante años, quienes participamos de este proyecto.

La enciclopedia spinettiana, sin dudas, nutrió las lecturas de generaciones de jóvenes aficionados al rock durante décadas, como ocurrió también con sus declaraciones e intervenciones en la esfera de la cultura nacional. Sus composiciones musicales, las armonías propuestas por sus canciones, la complejidad de toda su discografía, que aborda desde el rock and roll más sencillo hasta piezas de jazz rock, no son lo único que puede destacarse de su propuesta artística. Los manifiestos que escribió, su toma de posición frente a cuestiones de índole social, su participación activa en las escenas fundacionales del rock nacional permiten considerar a Spinetta como un conjunto de imágenes, sintagmas, objetos y sonidos unidos a un nombre que suena como una marca registrada.

Prueba de esta sensación y esta pervivencia fue la muestra “Spinetta. Los libros de la buena memoria”, curada por Eduardo Martí en la Biblioteca Nacional entre octubre y diciembre de 2012, que comprobó, entre otras cosas, lo que ya se entreveía: el talento del músico como dibujante y su singularidad como personaje de la cultura, independientemente de las modas musicales.

Su concierto de Las Bandas Eternas, en el estadio de Vélez Sársfield (diciembre de 2009), significó el cierre de una carrera artística y de una etapa y modalidad del rock nacional que, por ahora, no tiene herederos visibles. Spinetta, como expresa Martí, “no se fue, es una cortina de humo que él mismo nos tendió. Está oculto tras un bosque de guitarras, hacia donde partió para volverse Invisible una vez más”[1].

Este libro no pretende cerrar sentidos ni cristalizar la caleidoscópica poesía del Flaco en estantes académicos. Tan solo es una mirada que reconoce sus genealogías y celebra la existencia del profundo goce estético que significa, como lectores y melómanos, haber tenido el privilegio de acceder a su obra, de vibrarla en carne propia.

El Diccionario de la Real Academia Española propone para la palabra “iniciado” la siguiente definición: “Que comparte el conocimiento de algo reservado a un grupo limitado” y, en segunda acepción, “Miembro de una sociedad secreta”. Si atendemos a la letra de “Iniciado del alba”, segundo track de Pescado Rabioso II y primer tema con letra del disco, un “iniciado” es aquel que puede ver primero: “Puedo ver/aquello que no pensé”… Y se completa con “Poseído del alba”, en el que “El alba me sorprenderá /con la vista sumergida en el mar”. El iniciado es también quien inicia a otros: divulga un secreto, una práctica, los delicados detalles de un mecanismo ancestralmente ocultado al pueblo. Iniciado del alba, Spinetta nos enseñó a ver los otros mundos que están en éste, como había sugerido Paul Éluard. Gurú de nuestro mar cerebral, nos deja la perplejidad de sus imperativos poéticos y nos advierte, finalmente: “Recuerda que la luna/es solo un cuerpo/entre tus lágrimas/y el vacío sideral”. Ojalá disfruten tanto la lectura de este libro como nosotros su escritura.

Sandra Gasparini

Mayo de 2013

2

…muchos de los libros que se utilizaron para la bibliografía, prestados y perdidos en mudanzas y otras vidas dejadas atrás debieron ser repuestos para editar Iniciado del alba… no hemos normalizado las ediciones en las referencias finales para dar cuenta de esa diversidad, de esos préstamos, de esas pérdidas y reencuentros, de esas historias personales atravesadas por la música de Spinetta…

El emporio de las imágenes. Spinetta en la poesía argentina

Rodolfo Edwards

La edad, supongo, siempre la tenemos en cuenta.

Sabemos que estamos en esto hasta el fin de nuestros días, por lo tanto hay un fin, pero creo que todo tiempo es el mejor tiempo para crear. No se puede crear ni adelante ni después del tiempo. Entonces…éste es un un buen tiempo para crear. Mientras sea un buen tiempo para crear, es un buen tiempo para sentirse joven con la edad que sea…

(Luis Alberto Spinetta)

Mi primera vez

Trato de recordar la primera vez que escuché a Spinetta. Seguramente habrá sido en algún programa radial de Juan Alberto Badía y el tema era “Durazno sangrando”. Corría el año 1975 y yo había empezado a cursar la escuela secundaria. Lo primero que me llamó la atención fue el sonido de las guitarras y las voces: todo sonaba como filtrado, como aspirado por la inmensa boca de una ballena y las acústicas se multiplicaban, tocadas por decenas de manos. Ni qué hablar de los misteriosos acordes de un Yupanqui sideral al comienzo de la canción y ese latido metafísico que urdía la percusión de Pomo. Y aquella letra donde un montón de elementos se esparcían por el aire como quien vacía un cajón repleto de palabras: duraznos, ríos, duendes, valles. La escucha no provocaba el placer instantáneo y fugaz de las composiciones populares de aquellos años dorados. Todo lo contrario. “Durazno sangrando” me sumía en un mar de inquietudes, ya nada sería como antes (acababa de ser iniciado en el rito). Quizás en el mismo programa de Badía, tiempo después, me subí al solo de guitarra que estalla en el grand finale de “Amor de primavera” que me hizo sentir en el alma esa “línea directa al infinito”: raras emociones me iban embargando, me dejaba seducir por un mundo completamente diferente donde las certezas de lo cotidiano desaparecían como agua por la alcantarilla. Esas notas concatenadas, esos “sustains” ametrallados impiadosamente siguen sonando en algún lugar de mi memoria, cargando su misterio inexplicable.

El asunto es que “Durazno sangrando” parecía un sueño musicalizado y distaba considerablemente de aquellas otras canciones que acompañaron mi infancia, envasadas en discos simples que giraban a 33 RPM: “Muchacho que vas cantando”, de Palito Ortega, “Tengo”, de Sandro, “Somos”, de Mario Clavell, en la versión del inefable Raphael o aquellos boleros perfectos del Trío Los Panchos que mi viejo no se cansaba de escuchar los domingos a la mañana: “La santa ley de los cielos/me dio feliz solución/te puso a ti en mis brazos/y a Dios en mi corazón”, cantaba Johnny Albino con su sombrero charro. Pero Spinetta le hablaba a otros corazones, le hablaba a esa chica que “tan apurada está que atropella el viento en la avenida” o a la otra que “tocaba su sombra”. Después supe que lo que hacía este señor se llamaba “poesía”, o sea, una manera distinta de percibir y organizar las cosas del mundo. En aquellos inicios de mi adolescencia se estaba abriendo una puerta que me ensancharía la vida. Y como un perro fiel, lo seguí disco tras disco.

Adolescíamos como chicos cósmicos las postrimerías de los 70: represión, mundial de fútbol, primer Maradona, oscurantismo, colegio secundario, Mirtha Legrand. Todo mal. Pero qué ganas de volar de vida y soltar la lengua del áspic. A contramano, pagando costos de alboradas, queríamos ser, queríamos ver, queríamos entrar. En gélidas mañanas, la espesa niebla del Riachuelo se colaba por las entrañas de la ciudad, brumas con olor a puerto después de sudestada. En los absurdos e inánimes confesionarios del invierno, esperábamos. Éramos como niños que escribían en el cielo viajando en un expreso imaginario a pesar de crecer con Videla y nacer sin poder. De a pie por un mundo sinfónico con las zapatillas topper negras enchufadas a las veredas como la guitarra al equipo de 30 watts. ¿Qué habrá sido de aquellos claros ojos? Reflejaban la gloria del día, suspiros inconfesables del corazón. Copados y colocados nos llamaba el rock, nos empujaba contra las puertas del delirio. Malicia de los molinetes. Crepitar de la búsqueda. El parque Centenario para trocar vinilos, compramos, vendemos, volvemos a comprar. Información, demasiada información bajo sol, lluvia o frío, nuestra inocente locura desafiaba la intemperie. El barro de la historia pegándose a las suelas, primeros recitales, la peli de Zeppelin en el cine Lara de Avenida de Mayo, Woodstock, The Movie en las trasnoches del Ritz de Cabildo. Hippismo libertario. El buen salvaje roussoniano. Artaud en cassette.

Circo mágico del rock and roll. Krishnamurti. Herman Hesse. Exiguas noches de marchas sin querellas, bajo el cielo del sur proletario, adheridos como óxido al cinc de los conventos del barrio. Época infausta para descubrir el Mondo di Cromo pero sabíamos del vuelo secreto de un ave que soplaba luz de libertad. En las nubes se formaba la carita redonda de Billy Bond, las túnicas de Los Jaivas, la viola de Pappo, los dedos largos y flacos de Charly, los bigotes de Willy Quiroga, tapas de la revista Pelo, el programa “El tren fantasma”, por la amplitud modulada de LS 5 Radio Rivadavia, sábados clavados en el 630 del dial, de 12 a 02 AM., Omar Cerasuolo se presenta: ¡Hola musculosos amigos! Y arranca un tema de Oregon. Afuera llueve y hace mucho frío. Aunque la memoria resulte complicada y las cosas se escapen como mariposas blancas por el aire, los ritos del recuerdo sueltan viejos ratones del tiempo y toda la vida tiene música hoy y todo dura un instante para toda vida. “Y ahora estoy aquí/quizás trabajando por vos/no te olvidés de mí”, cantaba David Lebón en el “Tema para Luis”: y sí, ahora estoy aquí, quizás escribiendo por vos.

La canción llegó hasta el sol

Cada canción del Flaco portaba una nueva señal, huellas en la tierra que debíamos seguir, sin saber bien por qué. Uno quedaba cautivo de frases como “después de todo tú eres la única muralla/si no te saltas nunca darás un solo paso”, “lo que está y no se usa nos fulminará” o “doscientos años/de qué sirvió /haber cruzado a nado la mar”. Algo empezaba a hacer tic-tac adentro de la cabeza, eran alarmas o llamados, un reclutamiento, un ticket to ride. El Flaco era un viaje de ida, una nave musical a la deriva, impulsada por una imaginación desbordada, llena de meandros y atajos. “Y recuerda que un guerrero nunca detiene su marcha”, preconizaba en “Dale gracias” y, efectivamente, ese lema se hizo carne en su trayecto vital y artístico. Era nuestro Kwai Chang Caine del Bajo Belgrano, un monje shaolín del que esperábamos mágicas enseñanzas. Sabíamos que había moralejas escondidas entre esas palabras que a veces no entendíamos demasiado bien. Aprendimos que “descifrar” era algo así como encontrarle una pata más al mueble de bronce y que en el arte dos más dos no siempre dan cuatro.

Spinetta echó a andar una máquina de imágenes en el cielo cultural argentino y su brillo, como el de las estrellas, recorrerá en el tiempo distancias imposibles de calcular. Como dice Pablo Schanton (2006), “agradezcamos a Spinetta haber ganado para el rock el derecho a imaginar”. De eso se trataba: de pensar con imágenes y entregarse a los enlaces imprevistos, a la contingencia y a la sorpresa, a un surfeo por la lengua sin destino prefijado, lúdico y trascendente. “Tengo tiempo para saber si mi sueño concluye en algo”, decía en “Bajan”. El tiempo es un vector infinito, flexible, indeterminado, por obra de los sueños. El sueño es el atajo, el más sagrado recurso de la mente humana para evadirse de su condición temporal, de la tiranía impuesta por la finitud de la existencia.

Spinetta es un caso excepcional, una serendipia. Comparte con el brasileño Caetano Veloso y el inglés Marc Bolan el rango de trovadores intemporales donde confluyen la hipnosis, la magia y un aura mística. Carne de la hagiografía, su condición de ícono supo atravesar varias décadas, siempre de pie, más allá de modas circunstanciales o enclaves generacionales.

Como toda estrella de rock, era muy fotogénico. Se me vienen a la memoria varias imágenes de mi archivo personal spinettiano. En la tapa del número 3 del Expreso Imaginario: lucía extravagante, exótico; en un fotograma del film Hasta que se ponga el sol con los Pescado Rabioso: líder de una barra lisérgica; en el regreso de Almendra en el club Obras Sanitarias se lo ve luciendo una remera deportiva: rasgos aún adolescentes, jovial y fresco; cantando la “Cantata de puentes amarillos” en el Luna Park, durante el Festival de Jazz de Buenos Aires de 1980: inspirado, sentado al borde de la silla, casi levitando (esa fue la primera vez que lo escuché en vivo). Durante el transcurso de una de las mesas que se hicieron en su homenaje en la Biblioteca Nacional (entre el 10 de octubre y el 12 de diciembre de 2012) alguien del público asistente gritó: “Flaco: sos único, nunca habrá otro igual…y tampoco lo precisamos.”

Los desvíos, los espacios imposibles

Luis Alberto Spinetta descubrió un campo de sentidos único e irrepetible. Dejó una marca imborrable, observando el mundo a través de un prisma imprevisible. Adhirió a una libertad artística intransigente, a un eclecticismo formal que le permitió pasar por muchos estados de la palabra y de la música, siempre alerta como esos perros que solían aparecer en sus canciones. Abstracto, hermético, crítico del poder, humorista, absurdo, complejo, romántico, sencillista, de a una y, en ocasiones, todas a la vez, dejaba aflorar sus personalidades, múltiple, quadrofénico. Entendía la libertad como un abismo al que se arrojó sin red, sin preconceptos ni preceptivas, autodidacta pero nunca autoindulgente:

Ejecutar una música totalmente desprejuiciada y abierta, con los elementos que se te dé la gana. Y tratando de provocar en la gente una conciliación de la dispersión. Donde la gente empiece a conciliar sus partes dispersas y se unifique y se totalice y se libere. Y creo que eso solamente se puede dar a través de una estructura concreta, para una música totalmente abierta, y en la que entren todos los elementos, los natales, los prenatales, y, no sé, futuros.

Además, creo que esto no significa menor o mayor, o ausencia de amplificadores. Ni mayor o menos peso en la estética de la presentación de la música que se está ejecutando. La música es algo que flota en la naturaleza antes de que nosotros podamos tomar una mínima nota de ahí (Grinberg, 2006, p. 48)

Así le respondía al periodista Miguel Grinberg en una lejana entrevista (1973); eran las épocas de su álbum Artaud y exhibía, con elocuencia y sin tapujos, su programa estético, donde mostraba la porosidad de su credo musical y artístico que lo llevó a deslizarse por un amplio espectro estilístico, donde convivieron el hard rock, el folk psicodélico, zambas, bagualas, el tango, el jazz, la fusión. Puso en marcha una gran licuadora de influencias, donde se agitaban la Incredible String Band, Led Zeppelin, Gino Vanelli, Bill Evans, John Mc Laughlin, Piazzolla, Atahualpa Yupanqui. Le tocó el papel de catalizador en el, a veces, tan compartimentado rock argentino. Es posible encontrar variadas definiciones de “catalizador” en distintos diccionarios: “Capaz de activar y transformar una tendencia, fenómeno, etc.”, dice una, y otra: “Persona o cosa que aviva y da empuje a algo, o que atrae y agrupa fuerzas, ideas o sentimientos”. Spinetta era exactamente eso, a su alrededor siempre funcionó una constelación de músicos y artistas que se retroalimentaban de su energía e influjo. Supo dotar al rock vernáculo de algo intangible que excedía largamente la disciplina estrictamente musical.

Spinetta reivindicaba con absoluta convicción el concepto de “desvío” artístico:

Cuando uno habla de desviación, la gente lo asocia a desviaciones de tipo sexual, pero hay que tomarlo como un desvío en las rutas. No trabajar sobre lo ya conocido y afincado en nuestra cultura, sino impactar en algún camino nuevo, alternativo, que te lleve al mismo lugar. Más que un modus operandi siempre fue una inclinación natural a buscar algo disidente, pero no tanto para marcar la desviación sino ante todo para parecerse a sí mismo, tratar de verse, en el medio de todo poder alzarse y decir: “Ése soy yo”.

De esos desvíos en el plano musical, el periodista Claudio Kleiman (2006) comenta que es imposible explicar las canciones de Spinetta desde las reglas de la armonía convencional, puesto que la armonía del Flaco es “ilegal” desde el punto de vista académico; Kleiman señala que parte de la “artesanía compositiva” de Spinetta consiste en probar distintas progresiones de acordes sobre una línea melódica hasta encontrar el “colchón” ideal para que la canción se desarrolle fluidamente[1].

Su letrística también mostró esta tendencia hacia los “desvíos”, ya que podía pasar de las enrevesadas ingenierías verbales de sus prosas y manifiestos a la crónica urbana y social, de la banalidad más desconcertante ascendía, sin solución de continuidad, a un lirismo exquisito. Como los trovadores medievales podía deslizarse de las trovas leves a las trovas herméticas, entraba y salía de trabazones lingüísticas de alta dificultad, Gran Houdini de las Letras. Desconcertaba, pero rara vez quedó mal parado. solo Spinetta podía concebir objetos verbales tan disímiles como “Barro tal vez” y “Jugo de lúcuma”, sin morir en el intento ni ser declarado esquizoide.

Surrealuismo

Y aquí corresponde formular una pregunta casi obvia: ¿es lícito integrar a un “letrista” de un género popular al corpus de la poesía literaria? El compositor e intérprete canadiense Leonard Cohen fue galardonado en 2011 con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, el compositor norteamericano Bob Dylan viene siendo candidateado al Premio Nobel de la Literatura desde el año 1996. En la historia de la música popular universal han brillado cantautores como el belga Jacques Brel, el mexicano Agustín Lara, el catalán Joan Manuel Serrat, el brasileño Chico Buarque, la chilena Violeta Parra o el uruguayo Alfredo Zitarrosa, por solo nombrar a algunos, que han dignificado con sus obras la canción popular. Pero en el campo cultural argentino se sigue dudando o mirando con desconfianza a las letras del cancionero de los géneros populares. A veces se las termina reconociendo, aunque a regañadientes, con reparos. En referencia a los primeros momentos de la poesía de Spinetta, el periodista Alfredo Grieco y Bavio (1995) opinó:

El proyecto de Almendra fue bastante más ambicioso que el común: incluían vientos, trabajaban con el arreglador Rodolfo Alchourron e invitaron al bandoneonista Rodolfo Mederos. La lírica era un compuesto de estéticas que, como el surrealismo, habían perdido hacía años su vigencia plena en la literatura. Sin embargo, alcanzaban una seguridad nueva, triunfante y definitiva, como quizás nunca hubieran alcanzado en las letras argentinas.

Spinetta se largó a la arena compositiva combinando elementos irreconciliables bajo un dogma surrealista que supo encauzar fértilmente dentro de sus mareas personales. Pablo Schanton acuñó un simpático y certero neologismo, “surrealuismo”, para referirse a esa relación de Spinetta con las palabras. La poética y las reflexiones metaliterarias de Antonin Artaud modelaron buena parte del pensamiento spinettiano:

Somos, en esta época, unos pocos, los empeñados en atentar contra las cosas, en crear para nosotros espacios para la vida, espacios que no estaban ni parecían tener que encontrar sitio en el espacio. Siempre me sorprendió esa obstinación del espíritu pretendiendo pensar en dimensiones y en espacios y afirmarse en algunos estados arbitrarios de las cosas para pensar; en pensar en segmentos, en cristaloides (…) Esa suerte de puesta en monumento del alma, se produzca por así decirlo, ANTES DEL PENSAMIENTO. Evidentemente, es esa la buena condición para crear (Artaud, 1972, pp. 43-44)

Una nueva percepción, el desafío de armar “los espacios imposibles”, la deriva de los fragmentos, la sublevación ante lo dado, atraviesan la poética spinettiana en los momentos más radicalizados de sus búsquedas estéticas. En la misma época que descubría la obra de Artaud, el Flaco también leía a otros poetas: “Leía a René Daumal, Rimbaud, Baudelaire, Cocteau, Lautréamont (…) En la época de Almendra leí un poco poesías de Pizarnik. Es una artista maravillosa y por momentos también puede hacerte mal leer lo que escribe”, le respondió al periodista Juan Carlos Diez (2006).

Después del fulgor de los inicios, el surrealismo había caído en una retórica vacía, en una fórmula de salón literario, urdida con guantes blancos, lejos de la sangre. En Europa, el surrealismo se disipó después de la Segunda Guerra Mundial. Los inicios del surrealismo en Argentina se remontan a finales de la década de 1920 con la aparición de la revista Qué.

El ultraísmo reinante opacó esas primeras intentonas comandadas por Elías Piterbarg. De este grupo surgiría el principal difusor de las teorías surrealistas en Argentina, Aldo Pellegrini, quien tendría un papel central en la conformación del grupo surrealista en el que militaban Enrique Molina, Carlos Latorre, Juan José Ceselli, Juan Antonio Vasco, Julio Llinás y Francisco Madariaga. Las revistas Ciclo (1948-1949), A partir de cero (1952-1956) y Letra y línea (1953) dan cuenta del desarrollo del surrealismo en Argentina, cuyo apogeo se registró en el marco de la llamada “Generación del 40”.

Lejos del mundillo literario, los corsets estéticos y las tensiones propias de la vida intelectual, Spinetta devuelve al surrealismo la audacia y el riesgo que parecían definitivamente perdidos. Esa no pertenencia al campo literario jugaría a su favor. La crítica Beatriz Sarlo sostiene que Roberto Arlt y Manuel Puig escriben “desde afuera” de la literatura (el folletín, el periodismo, la novela sentimental). En el mismo sentido, Spinetta escribe “desde la canción”.

Las corrientes de pensamiento europeas recorren ostensiblemente toda la obra de Spinetta, que supo pivotear sobre autores provenientes de distintas disciplinas. El músico funcionaba como un educador, usando de anzuelo sus canciones fundó su propia “sociedad de los poetas muertos”. Nos involucraba con libros como Heliogábalo o el anarquista coronado o Van Gogh, el suicidado por la sociedad de Antonin Artaud, que nos taladraban el cerebro como pájaros carpinteros. Síntoma: siendo adolescente empecé a armar mi biblioteca; había agrupado unos quince libros que coloqué adentro de un pequeño armario con dos puertas: tres de esos libros eran de Artaud.

La praxis surrealista de unir términos disímiles y lejanos en sus manos deja de ser un recurso de taller literario para transformarse en una usina de belleza: sumerge a las palabras en agua nueva, devuelve electricidad a esos choques imprevistos y encuentra en el azar su magma creativo; pero se recomienda que estos trucos no los practiquen en sus casas: lo que hace Spinetta solo él puede hacerlo, en otro artista sonaría trillado y hasta cursi: cerró un espacio y se tragó la llave.

Practicaba, a su manera, la antropofagia cultural, devorando letras y notas musicales, en un gesto similar al de los modernistas brasileños del veinte, pero Spinetta no solo se comía a los colonizadores culturales, también se comía a sus compatriotas. Con el mismo apetito, comía tango, folklore, jazz, blues y rock, los metamorfoseaba en una entidad nueva, arrastraba esos géneros musicales a un presente perpetuo, los acorazaba para que resistieran el paso del tiempo y las tendencias. Un ejemplo: en el mega recital de Las Bandas Eternas, donde convocó a todos los músicos y formaciones que armó durante su carrera, un 4 de diciembre de 2009, tocó junto a sus hijos Dante y Valentino una peculiar versión de “Necesito un amor” de Manal, transfigurándola en un furioso rap; antes de que esto sucediera, le pidió disculpas al autor, Javier Martínez. En un reportaje, luego, explicó que esa canción de por sí ya era un rap, por las repeticiones y los tópicos callejeros.

Spinetta hizo varias relecturas del cancionero popular vernáculo: el descomunal cover de “Amor de primavera” de Tanguito, que hiciera con Invisible, altera tanto la versión original que mucha gente piensa que esta canción le pertenece; a “Gricel”, el inspirado tango de José María Contursi, grabado para el disco La, la, la, en complicidad creativa con su socio de entonces, Fito Páez, le imprimieron un halo fantasmal y futurista; con Los Socios del Desierto agregó decibeles de furia a la glamorosa “Sucia estrella” de Los Ratones Paranoicos.

De la misma manera que Spinetta, Caetano Veloso “caetaniza” todo lo que toca. Basta recordarlo cantando “Mano a mano” de Celedonio Flores, la guarania “Recuerdo de Ypacaraí” o “Fina estampa” de la peruana Chabuca Granda. Todas estas canciones pasaron a pertenecerle, inmediatamente se “caetanizaron”, a tal punto llegó la “confiscación” que pasaron a ser otra cosa que poco tienen que ver con las versiones de intérpretes anteriores. Apropiación y deglución perfecta de antropófagos (caetanos, spinettas)

Al revisitar su obra, se hace palpable que todas las canciones interpretadas por Spinetta se autoregeneran constantemente en un espacio de eternidad imaginaria, bullendo dichosamente en el gabinete imantado por el don.

La profanación del templo

Hay canciones donde el maridaje de las palabras con la música suele ser desparejo y desleal: palabras chuecas que acompañan a una soberbia melodía o, al revés, poemas musicalizados que suenan fatalmente forzados. Lo que no se puede soslayar es que algunas canciones alcanzan altas valencias literarias. Pero a los “letristas” se los suele tratar como intrusos y parias en el país de las letras, como hacedores de un arte fatalmente menor y si entran lo hacen por la puerta de servicio. En 1968 el poeta Horacio Salas publica la antología La poesía de Buenos Aires, un recorrido histórico por los poetas que tomaron como tópico la ciudad de Buenos Aires. Junto a los nombres de Baldomero Fernández Moreno, Nicolás Olivari, Raúl González Tuñón o Juan Gelman, Salas se anima a incluir a autores tangueros o lunfardescos como Carlos de la Púa, Enrique Cadícamo, Celedonio Flores y Homero Manzi. El gesto de Salas no era muy común en ese entonces. Actitud similar se puede leer en la compilación Los mejores poemas de la poesía argentina, publicada en 1977 por el escritor Juan Carlos Martini Real, donde hay textos del payador José Betinotti, de los cantautores folklóricos Jaime Dávalos y Atahualpa Yupanqui, y de Héctor Gagliardi, poeta “menor” que gozaba de enorme popularidad por su participación en programas radiales con sus célebres recitados acompañando a orquestas de tango y las jugosas tiradas de ejemplares de sus libros de poemas que alcanzaban récords de ventas, algo completamente inusual para el género.

Liberándose de ciertos preconceptos, la poesía funciona como un objeto móvil e impredecible que puede afincarse, sin problema, en un graffiti, una publicidad o las derivas de una conversación (por “fuera de la literatura” como dice Sarlo). Jorge Luis Borges alguna vez aceptó que la belleza no es privilegio de unos pocos autores sino que es asunto común y que “puede estar acechándonos en las casuales páginas del mediocre o en un diálogo callejero”.