9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Auf seinen Streifzügen durch Bibliotheken und Archive, auf den Forschungsreisen nach Prag oder Israel stößt der Kafka-Biograph Reiner Stach immer wieder auf unglaubliche Funde: Handschriftliche Ungereimtheiten, unerwartete Fotografien, Briefausschnitte und Zeugnisse von Zeitgenossen, die ein überraschendes Licht auf die Persönlichkeit und das Schreiben Franz Kafkas werfen. Für den Band ›Ist das Kafka?‹ hat Reiner Stach die 99 aufregendsten Fundstücke zusammengetragen und kenntnisreich kommentiert. Durch die zahlreichen bisher unbekannten Abbildungen ist dieser Band ein einzigartiges literarisches Vergnügen und zweifellos eine Sensation.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 279

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

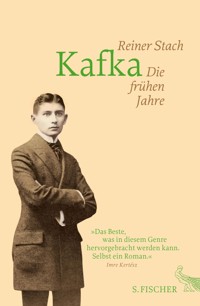

Reiner Stach

Ist das Kafka?

99 Fundstücke

Über dieses Buch

Auf seinen Streifzügen durch Bibliotheken und Archive, auf den Forschungsreisen nach Prag oder Israel stößt der Kafka-Biograph Reiner Stach immer wieder auf unglaubliche Funde: handschriftliche Ungereimtheiten, unerwartete Fotografien, Briefausschnitte und Zeugnisse von Zeitgenossen, die ein überraschendes Licht auf die Persönlichkeit und das Schreiben Franz Kafkas werfen. Für den Band ›Ist das Kafka?‹ hat Reiner Stach die 99 aufregendsten Fundstücke zusammengetragen und kenntnisreich kommentiert.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Reiner Stach, geboren 1951 in Rochlitz (Sachsen), arbeitete nach dem Studium der Philosophie, Literaturwissenschaft und Mathematik und anschließender Promotion zunächst als Wissenschaftslektor und Herausgeber von Sachbüchern. 1987 erschien seine Monographie ›Kafkas erotischer Mythos‹. 1999 gestaltete Stach die Ausstellung ›Kafkas Braut‹ (Frankfurt, Wien, Prag), in der er den Nachlass Felice Bauers präsentierte, den er in den USA entdeckt hatte. 2002 und 2008 erschienen die ersten beiden Bände der hoch gelobten dreiteiligen Kafka-Biographie. 2008 wurde Reiner Stach für ›Kafka: Die Jahre der Erkenntnis‹ mit dem Sonderpreis zum Heimito-von-Doderer-Literaturpreis ausgezeichnet.

Impressum

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2012

Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg

Coverabbildung: Yale Collection of German Literature, Beinecke Rare Book and Manuscript Lbrary

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-401076-2

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Vorwort

Manchen macht er Angst. Manche, die ihn nicht lesen, über ihn aber reden hörten, fürchten bloß, dass er ihnen Angst macht. Andere macht er traurig, ohne dass sie zu sagen wüssten, warum. Einige gar fühlen den Anhauch der Depression und legen seine schmalen Bücher darum vorsichtig beiseite. Vorbehalte gibt es viele, und das Gerücht, er sei im Grunde verrückt gewesen, findet noch immer Nahrung genug, auch in seinen vollendeten Texten. Gewiss, es ist nicht die Aufgabe der Literatur, für die Probleme, die sie aufwirft, beruhigende Lösungen gleich mitzuliefern oder gar den Nachweis zu führen, dass alles seine guten Seiten hat. Wir wissen, dass dies nicht wahr ist, und wir mögen keine Autoren, die uns für naiv halten. Aber wenn Literatur jenes reale Scheitern, das niemandem erspart bleibt, in einem offenbar lustvoll imaginierten Scheitern vielfach spiegelt und es überdies umrankt mit einem unablässigen, nirgendwohin führenden Reden über das Scheitern – dann fragen wir, ob hier nicht der Autor einer durchaus privaten Obsession die Zügel schießen lässt und warum wir ihm dabei so aufmerksam zuhören und zuschauen sollen, wie er es offenbar erwartet.

Manche macht er ungeduldig, nervös. Denn er verrätselt seine Texte und scheint Freude daran zu haben, den Leser auf Abwege zu führen, in labyrinthisch anmutende Gedankenschleifen, aus denen es kein Entrinnen gibt. Ein gewisser Gregor Samsa, der sich in ein Insekt verwandelt, und ein Josef K., der ohne erkennbaren Grund verhaftet wird, sind seine berühmtesten Erfindungen. Was diesen beiden Figuren widerfährt, ist erregend, phantastisch, es gibt zu denken und frustriert dennoch alle Erwartungen. Freilich, wer eine Beziehung zur Literatur unterhält, und sei es die unsicherste, versteht nach wenigen Seiten, dass jede vernunftgemäße Erklärung, jede ›Auflösung‹ diese Prosawerke zerstören würde, auch wenn es die Helden und mit ihnen die Leser nach Entspannung noch so sehr verlangt. Irgendeinen handfesten Trost gibt es hier nicht, kann es nach den Spielregeln avancierter Literatur nicht geben, allenfalls den sehr vorübergehenden Trost dessen, der sich im freien Fall befindet und der sich selbst versichert, dass ja bisher alles gut gegangen ist.

Und dennoch gibt es eine Fraktion von Lesern – sie ist nicht kleiner geworden im Lauf der Jahrzehnte –, die sich an ihm begeistert und die Lektüre seiner Prosa für den höchsten Genuss hält, den Literatur zu bieten hat. Solche Leser lassen sich weder von mysteriösen plots noch von finalen Katastrophen abschrecken, sie nehmen sie hin als Bilder der Undurchdringlichkeit und Begrenztheit menschlichen Lebens schlechthin und des Lebens in modernen verwalteten Massengesellschaften im Besonderen. Denn was diese Bilder so bezwingend macht, ist nicht der darin verborgene Gedanke, über dessen Stichhaltigkeit sich noch streiten ließe, sondern dessen ästhetische Gestalt: die kristalline Sprache, die Fülle nie gehörter, wunderbarer Metaphern und Paradoxien, die provozierende Schlichtheit, die virtuose Beherrschung der Logik des Traums, der Funkenregen des Komischen, der noch die finstersten Momente des Verhängnisses illuminiert. Ihm scheint schlechterdings alles zu gelingen. Er ist der Autor, der keine Nachlässigkeiten, keinen sprachlichen Zierrat und keine leeren Effekte kennt. Er ist der Autor, der niemals schläft.

Es konnte nicht ausbleiben, dass sich an einem Schriftsteller wie Franz Kafka, der bereits ein Jahrzehnt nach seinem frühen Tod vielen als kometenhafte Erscheinung und zugleich als künftiger Klassiker galt, auch ein starkes biografisches Interesse entzündete. Das verzehrende Verlangen nach menschlichen Erklärungen, das seine Texte immer wieder aufs Neue entfachen, bordete gleichsam über auf Kafkas private Existenz und schließlich auf sein gesamtes kulturelles, politisches und soziales Umfeld. Die Frage lautete, wie ein Mensch wohl beschaffen sein muss, der derartiges hervorbringt, wie er zu dem hatte werden können, der er war, und noch lange Zeit war diese legitime Frage vom unausgesprochenen Verdacht grundiert, dass ein solcher Mensch nicht eigentlich ›normal‹ sein könne. Die ersten anekdotischen Erinnerungen, die über Kafka bekannt wurden, schienen diesen Verdacht noch zu bestärken. Es hieß, er sei ein vom Schreiben Besessener gewesen und habe dennoch in seinem Testament alle seine Manuskripte zur Vernichtung bestimmt – eine Geste der Selbstauslöschung, über die wir uns, darüber bestand Konsens, ohne Zögern hinwegsetzen sollten. Auch schien es, dass Kafka ein äußerlich sonderbar konventionelles, unfreies Leben führte, ein Beamter mit wenigen Freunden, der wenig sah von der Welt, verstrickt in familiäre Abhängigkeiten und ohne die Erfahrung einer gelingenden erotischen Beziehung. Ein Asket, der alles auf eine einzige Karte setzte und der für eine hochspezialisierte künstlerische Leistung, deren Ertrag er nicht einmal genießen durfte, sein übriges Leben buchstäblich hingab. Das war keiner, mit dem irgendjemand würde tauschen wollen, am wenigsten ein Schriftsteller.

Dieses grob gerasterte Bild hat sich innerhalb eines dreiviertel Jahrhunderts immer weiter ausdifferenziert, und je überzeugender die Erklärungen dafür wurden, in welcher Weise Kafkas Werk mit seiner so überaus verwinkelten jüdisch-katholischen, deutsch-tschechischen Lebenswelt zusammenhängt, desto einleuchtender wurden auch die Widersprüche und Sonderbarkeiten seiner psychischen Gestalt. Das Geheimnis seiner beispiellosen Produktivität blieb zwar weitgehend unangetastet, und noch immer ist es eine prinzipiell unabschließbare Aufgabe, Kafka zu ›verstehen‹. Dennoch besitzen wir heute – als Ertrag einer jahrzehntelangen weltweiten, fachübergreifenden Forschung – eine sehr präzise Vorstellung sowohl dieses Menschen als auch seiner Lebenswelt.

Davon völlig unbeeindruckt hat sich jedoch im kulturellen Vorbewussten die Stereotype einer Dichter-Imago erhalten, die Kafka zu einer Art Alien macht: weltfremd, neurotisch, introvertiert, krank, ein Mann, der unheimlich ist und Unheimliches hervorbringt. Es ist nur ein Abziehbild, aber ein sehr wirkungsmächtiges. Denn wenngleich es vor allem literaturferne Massenmedien sind, die solche Mythen am Leben erhalten, so ist es auch für erfahrene Leser außerordentlich schwierig, sich dem Sog der kulturellen Stereotype zu entziehen. Sie entfaltet ja ihre Wirkung vor allem über bildhafte Vorstellungen, und diese bleiben lebendig, solange wir sie attraktiv finden: regenfeuchtes Kopfsteinpflaster in einer nächtlichen Prager Gasse, im Gegenlicht der Gaslaternen … verstaubte Aktenberge im Kerzenschein … der Alptraum eines riesigen Ungeziefers … das alles ist ›Kafka‹, ganz gleich, was die Literaturwissenschaft uns erzählt.

Man kann gegen Bilder nur schwer argumentieren, doch man kann sie durch Gegenbilder in ihrem angemaßten Monopol ein wenig erschüttern. Die 99 Fundstücke zu Leben und Werk Franz Kafkas zeigen ihn in ungewohnten Kontexten, in ungewohnter Beleuchtung, und sie lassen selten wahrgenommene Ober- und Untertöne vernehmen. Sie bedeuten, je für sich betrachtet, nicht allzu viel: eine Spurenlese, die auch Unscheinbares aufsammelt, manchmal auch bloß einen neuen Blick auf Bekanntes festhält oder Kafkas Spiegelbild in den Erinnerungen anderer zitiert. In der Summe jedoch – und dies ist das wesentliche Kriterium, nach dem die Fundstücke ausgewählt wurden –, in der Summe entfremden sie uns unmerklich dem Klischee und lassen ahnen, dass es vielleicht doch lohnend sein könnte, andere Zugänge zu Kafka zu erproben, Zugänge, die immer schon da waren, die aber von ›kafkaesken‹ Bildern und Assoziationen gleichsam verklebt waren und in Vergessenheit gerieten.

Kafkas Sensorium für alles Komische spielt dabei eine herausragende und auch paradigmatische Rolle. Denn seine Komik ist keineswegs bloß abgründig, wie man angesichts der Unauslotbarkeit seiner Texte vielleicht annehmen würde; sie ist ebenso naiv, slapstickhaft, erfüllt von der Freude an Wortwitz und Pointe, am Hantieren mit Motiven, Perspektivwechseln und szenischen Einfällen. Kafkas künstlerische Anstrengung, so tödlich ernst er sie phasenweise nahm, bewahrte sich fortwährend ein spielerisches Moment, das er glücklich zu genießen durchaus imstande war. Er führte dieses Spiel fort über die Grenzen der Literatur hinaus, in Briefen und Tagebüchern, schließlich auch in Gesten und Episoden des alltäglichen Lebens, zumeist völlig bewusst, bisweilen auch unfreiwillig, aber stets mit der für ihn charakteristischen, eigensinnigen Konsequenz.

In diesem Sinne ist es wahr, dass Kafkas ganzes Leben Literatur war. Dann aber ist es nicht sehr bedeutsam, was wir uns zuerst vornehmen, um einen anderen Blick auf Kafka zu versuchen und uns seiner Erfahrungswelt und seinem Leben in der Sprache auf anderen, weniger abgenutzten Wegen zu nähern: einen Aprilscherz, auf den er hereinfiel, die Indianerhefte, die er noch als Erwachsener in der Tasche trug, böse Gedanken über Else Lasker-Schüler oder die Geschichte vom Philosophen, der hinter einem Kreisel herläuft. Zu sagen, dass all dies eben Kafka war, wäre nur trivial. Entscheidend ist vielmehr – und dies hat nun tatsächlich etwas Unheimliches, wenngleich in einem ganz anderen Sinn –, entscheidend ist, dass er in all diesen unscheinbaren Splittern tatsächlich wiedererkennbar ist. Wie, das sollte Kafka sein? Er ist es.

Reiner Stach Berlin, März 2011

Eigenheiten

1Der unglückliche Wohltäter

Ich hatte einmal als ganz kleiner Junge ein Sechserl bekommen und hatte grosse Lust es einer alten Bettlerin zu geben, die zwischen dem grossen und dem kleinen Ring sass. Nun schien mir aber die Summe ungeheuer, eine Summe die wahrscheinlich noch niemals einem Bettler gegeben worden ist, ich schämte mich deshalb vor der Bettlerin etwas so Ungeheuerliches zu tun. Geben aber musste ich es ihr doch, ich wechselte deshalb das Sechserl, gab der Bettlerin einen Kreuzer, umlief den ganzen Komplex des Rathauses und des Laubenganges am kleinen Ring, kam als ein ganz neuer Wohltäter links heraus, gab der Bettlerin wieder einen Kreuzer, fing wieder zu laufen an und machte das glücklich zehnmal. (Oder auch etwas weniger, denn, ich glaube die Bettlerin verlor dann später die Geduld und verschwand mir.) Jedenfalls war ich zum Schluss, auch moralisch, so erschöpft, dass ich gleich nach Hause lief und so lange weinte, bis mir die Mutter das Sechserl wieder ersetzte.

Du siehst, ich habe Unglück mit Bettlern, doch erkläre ich mich bereit mein ganzes gegenwärtiges und künftiges Vermögen in kleinsten Wiener Kassenscheinen dort bei der Oper langsam einer Bettlerin auszuzahlen unter der Voraussetzung dass Du dabei stehst und ich Deine Nähe fühlen darf.

Altstädter Ring, um 1880

Zu den zahlreichen Problemen, die sich zwischen Kafka und der von ihm geliebten Milena Jesenská ergaben, gehörte auch der sehr unterschiedliche Umgang mit Geld. »Einmal hat er einer Bettlerin zwei Kronen gegeben«, erzählte sie Max Brod, »und wollte eine Krone heraushaben. Sie sagte, daß sie nichts habe. Wir sind gute zwei Minuten dagestanden und haben darüber nachgedacht, wie wir die Sache durchführen sollten. Da fällt ihm ein, er könne ihr beide Kronen lassen. Aber kaum hat er ein paar Schritte gemacht, wird er sehr verdrießlich. Und derselbe Mensch würde mir selbstverständlich sofort mit Begeisterung, voll Glück zwanzigtausend Kronen geben.« Diesen Vorfall brachte sie auch gegenüber Kafka noch einmal zur Sprache, der sich jedoch erfindungsreich verteidigte und dabei unter anderem seine Kindheitserinnerung anführte.

Sich selbst warf Kafka »Geiz in kleinen Dingen vor«, und tatsächlich konnte er finanziell ebenso großzügig wie kleinlich sein. Er genoss es, Geschenke zu machen, auch Geld zu geben, doch es musste ganz und gar freiwillig geschehen. Mit einer abgenötigten Spende, mit falschem Wechselgeld oder unbedachten Ausgaben konnte er sich nur schwer abfinden – selbst wenn es nur um ein ›Sechserl‹ ging.

2Kafka mogelt beim Abitur

In seinem berühmten hundertseitigen Brief an den Vater bekennt Kafka, er habe das Maturitätsexamen (Abitur) »zum Teil nur durch Schwindel« bestanden. Wie dies vor sich ging, schildert der Mediziner Hugo Hecht (1883–1970), ein langjähriger Klassenkamerad Kafkas, in seinen unveröffentlichten Erinnerungen. Besonders gefürchtet, schreibt Hecht, sei die mündliche Prüfung in Griechisch gewesen. Zwar galt der Griechischlehrer Gustav Adolf Lindner als nachsichtig und wenig anspruchsvoll, doch wurde jedem Schüler ein anderer Text zur Übersetzung ins Deutsche vorgelegt, so dass eine zielgenaue Vorbereitung unmöglich war.

Es war klar, dass es nur einen Weg gab, um zu lernen, was wir brauchten – nämlich ein kleines Notizbuch in die Hände zu bekommen, in dem unser Griechischlehrer (Lindner) die genauen Informationen verwahrte: den Text, der von jedem Schüler übersetzt werden musste, von Autoren, die wir niemals während unserer Schulzeit gelesen hatten. Der einfachste Plan schien zu sein, die junge und gut aussehende Haushälterin unseres Junggesellen und Gymnasialprofessors zu bestechen, das Notizbuch aus seiner Tasche zu nehmen und es uns für kurze Zeit zu leihen, so dass wir dessen wichtigen Teil kopieren konnten. Wir brachten Geld zusammen und vertrauten es einem der Ältesten in unserer Klasse an, der schon einen guten Ruf als Frauenheld hatte, mit dem Auftrag, mit der Haushälterin Bekanntschaft zu schließen. So geschah es: Er führte sie mehrmals zum Dinner, zum Tanz und ins Theater aus, und drei Wochen später warteten wir gespannt an einem Samstagabend in einem nahegelegenen Kaffeehaus auf das Notizbuch. Wir erhielten es tatsächlich, kopierten die ersehnten Notizen ab, und eine Stunde später war es wieder in der Tasche des Professors. Einer der Kopisten war unser Kafka. Natürlich bestanden wir unsere mündliche Griechisch-Prüfung alle mit wehenden Fahnen – wir hatten die Vorkehrung getroffen, dass die Schwächeren einige Fehler und Irrtümer einstreuen mussten, um keinen Verdacht zu erregen. Der Vorsitzende der Kommission war sehr erfreut, wie auch unser Professor: Er erhielt sogar eine spezielle Empfehlung für seine herausragenden Ergebnisse mit einer durchschnittlichen Klasse und war stolz darüber.

Gustav Adolf Lindner

3Das Zeugnis der Reife

Die Prüfungen zum Abitur (österreichisch Matura oder Maturität) legte Kafka im Jahr 1901 am Altstädter Gymnasium in Prag ab, als einer der Jüngsten seines Jahrgangs. Zunächst hatten die Schüler Anfang Mai zu vier schriftlichen Examina zu erscheinen, in den Hauptfächern Deutsch, Latein, Griechisch und Mathematik. Im Juli, kurz nach Kafkas 18. Geburtstag, folgte dann eine Reihe mündlicher Prüfungen, wobei wiederum Übersetzungen aus den alten Sprachen gefordert waren – eine hohe Hürde, vor der auch Kafka sich derart fürchtete, dass er bereit war, unlautere Mittel einzusetzen (siehe Fundstück 2).

Kafkas Abiturzeugnis ist unauffällig und ragt über den Durchschnitt kaum hinaus. In keinem Fach gelang es ihm, die Bestnote vorzüglich zu erreichen, in keinem Fach wurde er schlechter als befriedigend beurteilt. Als besonders befremdlich erscheint, dass er selbst im Fach Deutsch über ein befriedigend nicht hinauskam, obgleich er, wie frühe Briefe zeigen, im sprachlichen Ausdruck seinen Mitschülern zweifellos überlegen war. Allerdings flossen in die Abiturnote auch freie Redeübungen ein, die nicht eben Kafkas Stärke waren.

Außer dem Maturitätszeugnis sind keine originalen Dokumente überliefert, die sich auf Kafkas Reifeprüfung beziehen. Insbesondere sein Abituraufsatz ›Welche Vorteile erwachsen Österreich aus seiner Weltlage und aus seinen Bodenverhältnissen?‹ wurde bisher nicht aufgefunden.

4Hotel Kafka

Das vornehme Hotel ›Zum blauen Stern‹ am Graben, der deutschen Flaniermeile in der Prager Altstadt, war für Kafka der Ort einer nachhaltigen Erinnerung. In diesem Hotel nämlich hatte Felice Bauer am Tag ihrer ersten Begegnung logiert, am 13. August 1912, und zu diesem Hotel hatte er sie am späten Abend jenes entscheidenden Tages begleitet, gemeinsam mit dem Vater seines Freundes Max Brod.

Beim Eintritt ins Hotel drängte ich mich in irgend einer Befangenheit in die gleiche Abteilung der Drehtüre, in der Sie giengen, und stiess fast an Ihre Füsse. – Dann standen wir alle drei ein wenig vor dem Kellner bei dem Aufzug, in dem Sie gleich verschwinden sollten und dessen Türe schon geöffnet wurde. Sie führten noch eine kleine sehr stolze Rede mit dem Kellner, deren Klang ich – wenn ich innehalte – noch in den Ohren habe. Sie liessen es sich nicht leicht ausreden, dass zu dem nahen Bahnhof kein Wagen nötig sei.

Wenn Kafka in den folgenden Monaten, wie es gelegentlich vorkam, schon zu früher Stunde durch den Graben ging, dann kam er »vorbei am zwar schon beleuchteten, aber verhängten Frühstückzimmer des ›Blauen Stern‹, nun schaut zwar wieder jemand verlangend hinein, aber niemand mehr auf die Gasse heraus«. Während die unscheinbare Episode für Felice Bauer kaum von Bedeutung gewesen sein dürfte, flocht Kafka sie ein in ein ganzes Netz symbolischer Beziehungen, das er zwischen sich und die spätere Verlobte legte und mit dem er die unabweislichen Gegensätze und Fremdheiten zu überbrücken hoffte.

Dabei hat er, kurioserweise, den auffälligsten Wink des Schicksals gar nicht bemerkt. Das Hotel ›Zum blauen Stern‹ war nämlich einst, ab dem Jahr 1771, im Besitz einer Familie Kafka, und bis in die dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts hieß der Eigentümer tatsächlich Franz Kafka. Der nicht abergläubische, für solche Koinzidenzen aber sehr empfängliche Kafka wusste davon offenbar nichts – er hätte sich andernfalls die Sensation in seinen Werbebriefen an Felice gewiss nicht entgehen lassen.

Hotel ›Zum blauen Stern‹

5Der große Zeichner

Wie gefällt Dir mein Zeichnen? Du, ich war einmal ein großer Zeichner, nur habe ich dann bei einer schlechten Malerin schulmässiges Zeichnen zu lernen angefangen und mein ganzes Talent verdorben. Denk nur! Aber warte, ich werde Dir nächstens paar alte Zeichnungen schicken, damit Du etwas zum Lachen hast. Jene Zeichnungen haben mich zu seiner Zeit, es ist schon Jahre her, mehr befriedigt, als irgendetwas.

Von Kafkas Bemühungen als Zeichner ist wenig erhalten geblieben, und auch dies wenige nur aufgrund der Sammelleidenschaft Max Brods, der selbst Kritzeleien Kafkas am Rand von Vorlesungsmitschriften aufbewahrte. Am stärksten prägten sich Kafkas Lesern seine expressionistisch anmutenden ›Strichmännchen‹ ein, da sie für Illustrationen, Buchumschläge etc. schon vielfach verwendet wurden.

Viel weniger bekannt ist, dass von Kafka auch ein Selbstporträt – möglicherweise nach der Vorlage eines Fotos – sowie eine Porträtzeichnung seiner Mutter überliefert sind. Auch diese Zeichnungen sind nicht datierbar, sie könnten jedoch im Zusammenhang mit einer Tagebuchnotiz von 1911 stehen. Am wahrscheinlichsten ist demzufolge, dass Kafka seine Mutter beim abendlichen Kartenspiel mit ihrem Ehemann porträtierte:

Jetzt erinnere ich mich, dass die Brille im Traum von meiner Mutter stammt, die am Abend neben mir sitzt und unter ihrem Zwicker während des Kartenspiels nicht sehr angenehm zu mir herüberschaut. Ihr Zwicker hat sogar, was ich früher bemerkt zu haben mich nicht erinnere das rechte Glas näher dem Auge als das linke.

6Kafka turnt nach System

Spätestens im Jahr 1910 begann Kafka mit täglichen Turn- und Atemübungen nach der Methode des dänischen Sportlers und Gymnastiklehrers Jørgen Peter Müller (1866–1938). Mit seinem Buch Mein System. 15 Minuten täglicher Arbeit für die Gesundheit, das erstmals 1904 erschien, verzeichnete Müller einen überwältigenden Erfolg; es wurde in 24 Sprachen übersetzt, und allein die deutsche Übersetzung erreichte zu Kafkas Lebzeiten eine Auflage von nahezu 400 000 Exemplaren. Mit Büchern wie Mein System für Frauen, Mein System für Kinder und Mein Atmungs-System führte Müller diesen Erfolg fort.

Müllers System zielte weniger auf Muskelkraft als vielmehr auf allgemeine Fitness und Beweglichkeit. Alle Körperorgane, auch die Haut, sollten gestärkt und kräftig durchblutet werden. Die Übungen konnten in der eigenen Wohnung durchgeführt werden, vorzugsweise vorm offenen Fenster, und bedurften keiner technischen Hilfsmittel.

Kafka hielt am allabendlichen »Müllern« jahrelang fest und befolgte das Programm mit eiserner Regelmäßigkeit. Auch versuchte er, Verwandte und Freunde zu bekehren. Bei seiner jüngsten Schwester Ottla gelang ihm dies offensichtlich, bei seiner Verlobten Felice Bauer hingegen nicht: Ihr war das einsame Turnen nach Plan schlicht zu langweilig. Obwohl bei Kafka im September 1917 Lungentuberkulose diagnostiziert wurde, führte er nachweislich bis Ende dieses Jahres, wahrscheinlich aber noch wesentlich länger die Müller’schen Übungen fort.

Die Abbildungen stammen aus Müllers Klassiker Mein System und zeigen den Verfasser bei der Demonstration seiner Übungen. Die Tatsache, dass Müller in seinen Publikationen den eigenen Körper in den Vordergrund rückte, sich in Vorworten als »schönster Mensch« feiern ließ und gar als Sportjournalist mit »Apoxyomenos« zeichnete (die antike Marmorstatue eines Athleten), trug ihm einigen feuilletonistischen Spott ein.

7Pakete für Muzzi

Auf dem einzigen Foto, das Kafka gemeinsam mit seiner Verlobten Felice Bauer zeigt, trägt diese ein aufklappbares Medaillon. Darin befanden sich zwei Porträts: eines von Kafka und eines von ihrer Nichte Gerda Wilma Braun, genannt »Muzzi«.

Die Familie Braun – Felices Schwester Elisabeth (Else), deren Ehemann Bernát Braun und die Tochter Muzzi – lebte seit 1911 in Ungarn, zunächst in Budapest, gegen Kriegsende in Arad (heute Rumänien). Felice Bauer besuchte ihre Schwester zweimal: zunächst im Sommer 1912 – wobei sie einen Zwischenstopp in Prag einlegte und dort Kafka kennenlernte –, dann erneut 1917, wobei Kafka sie bis Budapest begleitete.

Da während des Krieges Paketsendungen ins Ausland von komplizierten Zollbestimmungen und vielfachen Verboten erschwert wurden, beauftragte die in Berlin lebende Felice Bauer ihren Verlobten, von Prag aus Pakete an die Brauns zu senden, darunter auch zu Muzzis 4. Geburtstag am 31. Dezember 1915. Kafka schickte Kinderbücher und vermutlich einige (kriegsbedingt schon recht teuer gewordene) Süßigkeiten nach Budapest, die Familie Braun bedankte sich mit einem Foto, das die kleine Muzzi als Malerin zeigt. An Felice schrieb Kafka:

Von Deiner Schwester bekam ich gestern einen liebenswürdigen Brief, der mich sehr beschämt, denn ich habe doch an der Sendung für Muzzi nicht das geringste Verdienst, nur die mittelmässige Auswahl stammt von mir (Mit den 20 M sind natürlich beide Pakete überreichlich bezahlt.) Auch ein hübsches Bild von Muzzi lag bei. Eine etwas phantastische Aufnahme. Muzzi mit einer Palette vor einem Bild (Storch mit Kind) Was für ein kluges hübsches gut gebautes Kind das ist. Ich habe viel zu wenig und viel zu schlechte Sachen geschickt – fiel mir vor dem Bild ein.

»Muzzi« Braun, 1915

»Muzzi« Braun, 1998

Im folgenden Jahr schickte Else Braun offenbar Bittbriefe an Kafka, was ihre Schwester Felice zu unterbinden suchte. Zu Muzzis nächstem Geburtstag an Sylvester 1916 schnürte Kafka jedoch erneut ein Paket, wie aus drei weiteren Briefen an die Verlobte hervorgeht:

Morgen schicke ich das Paket für Muzzi weg. Nein vielleicht warte ich noch auf einen Auftrag von Dir. Vorläufig stelle ich zusammen: 2 Bücher 1 Spiel, Bonbons, Karlsbader Oblaten, Chokolade. Darüber hinaus versagt aber meine Phantasie. Soll nicht auch ein Kleidchen oder etwas derartiges beigepackt werden. Darüber müsste ich aber genaue Angaben bekommen, im übrigen würde ich es mir von Ottla besorgen lassen. […]

Das Geschenk für Muzzi wird diesmal besonders hübsch, Ottla hat die Ausführung übernommen. […]

Gestern ging das Paket an Muzzi ab, sehr hübsch, nur den Fehler hat es dass kein passendes Spiel gefunden wurde und deshalb ein Steinbaukasten geschickt wurde. Aber das Übrige macht diese Ungeschicklichkeit wieder gut.

8Kafka kann nicht lügen

Kafka fiel es zeitlebens außerordentlich schwer, bewusst die Unwahrheit zu sagen. So zeigt etwa der Vergleich zwischen seinen Tagebüchern und den gleichzeitigen Korrespondenzen, dass er sehr wohl Tatsachen verschweigen konnte oder sie – je nach Adressat – in einem anderen Licht darstellte. Es finden sich jedoch so gut wie keine Beispiele für ausgesprochene Lügen oder Notlügen.

Eine bemerkenswerte Ausnahme gestattete sich Kafka am Morgen des 23. September 1912. In der Nacht zuvor hatte er keinen Augenblick geschlafen, sondern seine Erzählung Das Urteil niedergeschrieben, und sowohl die Erschöpfung als auch der narzisstische Überschwang nach dieser Leistung – die er sofort als schöpferischen Durchbruch empfand – machten es ihm unmöglich, sich wie gewohnt gegen 7.45 Uhr ins Büro zu begeben. Stattdessen schickte er eine Nachricht an seinen Vorgesetzten Eugen Pfohl: Wegen Fiebers und eines »kleinen Ohnmachtsanfalls« könne er wohl erst am Nachmittag zum Dienst erscheinen, aber er komme »bestimmt« (siehe das Faksimile, die Rückseite einer Visitenkarte). Doch Kafka blieb zu Hause und musste dann am folgenden Tag die besorgten Nachfragen seiner Kollegen ertragen und ein wenig Komödie spielen.

Beschwichtigen konnte Kafka seine Skrupel gegenüber Lügen nur dann, wenn sie eindeutig nicht im eigenen Interesse waren. So verschwieg er im Herbst 1917 gegenüber seinen Eltern den Ausbruch der Tuberkuloseerkrankung, und um diese Täuschung aufrechterhalten zu können, war er gezwungen, für den dreimonatigen Erholungsurlaub, den seine Behörde ihm genehmigte, eine andere Erklärung zu liefern. Man gönne ihm diese Pause wegen seiner »Nervosität«, behauptete Kafka. Dass seine Eltern dies tatsächlich glaubten, ehe sie Monate später doch die Wahrheit erfuhren, ist erstaunlich genug. Denn während des Kriegs wurde den nicht eingezogenen Beamten sogar der reguläre zweiwöchige Urlaub verweigert, und eine Beurlaubung wegen Nervosität war ganz undenkbar.

Eine Lüge gegen das Interesse des anderen, noch dazu mündlich vorzutragen, konnte für Kafka zum unüberwindlichen Problem werden. So gelang es ihm im August 1920 nicht, für eine kurze Reise nach Wien, um die ihn Milena Jesenská händeringend gebeten hatte, Urlaub von seinen wohlwollenden Vorgesetzten zu erlangen. Denn dazu hätte er einen dringenden Anlass, möglichst familiärer Art, vorbringen müssen.

Jesenská, die in dieser Hinsicht weniger skrupulös war, schlug vor, Kafka solle einen Onkel Oskar oder eine Tante Klara erfinden, die schwer erkrankt seien; auch könne er ein fingiertes Telegramm vorlegen. Doch obwohl Kafka ihr versichert hatte, »ich kann auch im Amt lügen, aber nur aus 2 Gründen, aus Angst … oder aus letzter Not«, nämlich um ihretwillen, konnte er sich nicht dazu durchringen. Das bedeutete einen Wendepunkt der Beziehung. Denn Jesenská verzieh ihm dieses Versagen nicht, trotz der scherzhaften Wendung, die Kafka der Angelegenheit noch zu geben suchte:

Glaubst Du denn ich könnte, von allem andern abgesehn, zum Direktor gehn und ohne zu lachen von der Tante Klara erzählen? […] Also das ist ganz unmöglich. Gut, dass wir sie nicht mehr brauchen. Mag sie sterben, sie ist ja doch nicht allein, Oskar ist bei ihr. Allerdings, wer ist Oskar? Tante Klara ist Tante Klara, aber wer ist Oskar? Immerhin, er ist bei ihr. Hoffentlich wird er nicht auch krank, der Erbschleicher.

9Kafka trinkt Bier

viel Billard gespielt, grosse Spaziergänge gemacht, viel Bier getrunken

Brief an Max Brod, Mitte August 1907

Mailänder Bier riecht wie Bier, schmeckt wie Wein.

Reisetagebücher, 1. September 1911

Lichtenhainer Bier im Holzkrug, lange nicht getrunken von Kafka, schwitzt durch.

Max Brod, Reisetagebuch, 28. Juni 1912

Lichtenhainer in Holzkrügen. Schandgeruch wenn man den Deckel öffnet.

Reisetagebücher, 28. Juni 1912

Fleisch kann um mich dampfen, Biergläser können in grossen Zügen gelehrt werden, diese saftigen jüdischen Würste (wenigstens bei uns in Prag sind sie so üblich, sie sind rundlich wie Wasserratten) können von allen Verwandten ringsherum aufgeschnitten werden […] alles das und noch viel ärgeres macht mir nicht den geringsten Widerwillen, sondern tut mir im Gegenteil überaus wohl.

Brief an Felice Bauer, 20./21. Januar 1913

oder Du muntertest mich auf, wenn ich kräftig essen und sogar Bier dazu trinken konnte

›Brief an den Vater‹, November 1919

die Schlaflosigkeit, die eine Zeitlang fast unmerklich war, ist seit einiger Zeit wieder abscheulich ausgebrochen, was Du daraus beurteilen kannst, dass ich zur Bekämpfung allerdings fast mit Gegenerfolg einmal Bier getrunken, einmal Baldriantee getrunken und heute Brom vor mir stehen habe.

Brief an Ottla Kafka, Mitte Mai 1920

heute im Biergarten (ja, ich habe ein kleines Bier zwischen den Fingern gedreht)

Brief an Ottla Kafka, Ende Mai 1920

So kamen wir auf die Schützeninsel, tranken dort Bier, ich am Nebentisch

Brief an Milena Jesenská, 8./9. August 1920

Wie er das gehört hat [ein Ausflug von Kafkas Schwester Elli und ihrer Familie], sagte er – mit leuchtenden Augen, wie eine Sonne, ›dann haben sie auch Bier getrunken‹, das sagte er aber in einer solchen Begeisterung, und Aufgehen in der Freude, daß wir, die es gehört haben, mehr jenes Bier, das dort getrunken wurde, genossen haben, als die, die es wahrhaftig getrunken hatten. Er trinkt, wie ich schon einmal geschrieben jetzt zu jeder Mahlzeit Bier, es so genießend, daß es ein Ergötzen ist, ihn anzuschauen.

Robert Klopstock an die Angehörigen Kafkas, 17. Mai 1924

Aber auch das Essen suche ich mir zu erleichtern z.B. was Dir liebster Vater vielleicht gefallen wird, durch Bier und Wein. Doppelmalz-Schwechater und Adriaperle, von welcher letzterer ich jetzt zu Tokayer übergegangen bin. Freilich, die Mengen, in denen es getrunken und die Art in der es behandelt wird, würden Dir nicht gefallen, sie gefallen mir auch nicht, aber es geht jetzt nicht anders. Warst Du übrigens als Soldat nicht in dieser Gegend? Kennst Du auch den Heurigen aus eigener Erfahrung? Ich habe grosse Lust, ihn einmal mit Dir in einigen ordentlichen grossen Zügen zu trinken. Denn wenn auch die Trinkfähigkeit nicht sehr gross ist, an Durst gebe ich es niemandem nach. So habe ich also mein Trinkerherz ausgeschüttet.

Brief an Julie und Hermann Kafka, um den 19. Mai 1924

Ganz besonders stolz ist er [Kafka] auf die Möglichkeit, mit seinem ehrwürdigen und lieben Vater, ein Glas Bier zu trinken. Ich möchte von Weitem stehen und zusehen. Ich bin von den bloßen häufigen Unterhaltungen über Bier, Wein, (Wasser), und anderen schönen Dingen sehr oft beinahe betrunken. Franz ist ein leidenschaftlicher Trinker geworden. Kaum eine Mahlzeit ohne Bier oder Wein. Allerdings in nicht zu großen Mengen. Er trinkt wöchentlich eine Flasche Tokayer, oder anderen guten Feinschmecker-Wein aus. Wir haben 3erlei Weine zu Verfügung, um es, so nach rechter Feinschmecker-Art, recht abwechslungsreich zu machen.

Liebste Eltern, nur eine Richtigstellung: meine Sehnsucht nach Wasser (wie es bei uns immer in grossen Gläsern nach dem Bier auf den Tisch kommt!) und nach Obst ist nicht kleiner als nach Bier, aber vorläufig gehts nur langsam.

Dora Diamant an Julie und Hermann Kafka, 26. Mai 1924. Ergänzung von Kafkas Hand.

Und dann »ein gutes Glas Bier« zusammentrinken, wie Ihr schreibt, woraus ich sehe, dass der Vater vom Heurigen nicht viel hält, worin ich ihm hinsichtlich des Bieres auch zustimme. Übrigens sind wir, wie ich mich jetzt während der Hitzen öfters erinnere, schon einmal regelmässig gemeinsame Biertrinker gewesen, vor vielen Jahren, wenn der Vater auf die Civilschwimmschule mich mitnahm.

Brief an Julie und Hermann Kafka, 2. Juni 1924

Den eigentlichen Grund dafür, warum Kafka in den letzten Wochen seines Lebens zum »leidenschaftlichen Trinker« wurde, erfuhren seine Eltern vorläufig nur in Andeutungen: Der an Kehlkopftuberkulose erkrankte Kafka konnte nur noch unter Schmerzen winzige Schlucke tun, er litt daher fortwährend Durst. Das letzte Mal über Bier schrieb Kafka am Tag vor seinem Tod (der vollständige Brief siehe Fundstück 97).

In seiner Biografie über Kafka berichtet Max Brod ausführlicher von dessen Erinnerungen an die ›Civilschwimmschule‹, ein öffentliches Bad an der Moldau. Gegenüber Dora Diamant soll Kafka in den Wochen vor seinem Tod geäußert haben: »Als kleiner Junge, als ich noch nicht schwimmen konnte, ging ich manchmal mit dem Vater, der auch nicht schwimmen kann, in die Nichtschwimmerabteilung. Dann saßen wir nackt beim Buffet, jeder mit einer Wurst und einem halben Liter Bier zusammen. Gewöhnlich brachte der Vater die Wurst mit, weil sie auf der Schwimmschule zu teuer war. – Du mußt Dir das richtig vorstellen, der ungeheure Mann mit dem kleinen ängstlichen Knochenbündel an der Hand, wie wir uns zum Beispiel in der kleinen Kabine im Dunkel auskleideten, wie er mich dann hinauszog, weil ich mich schämte, wie er mir dann sein angebliches Schwimmen beibringen wollte und so weiter. Aber das Bier dann!«

10Kafkas Lieblingslied

Nun leb wohl, du kleine Gasse,

nun ade, du stilles Dach!

Vater, Mutter, sah’n mir traurig

und die Liebste sah mir nach.

Hier in weiter, weiter Ferne,

wie’s mich nach der Heimat zieht!

Lustig singen die Gesellen,

doch es ist ein falsches Lied.

Andre Städtchen kommen freilich,

andere Mädchen zu Gesicht;

ach, wohl sind es andere Mädchen,

doch die eine ist es nicht.

Andre Städtchen, andere Mädchen,

ich da mitten drin so stumm!

Andre Mädchen, andere Städtchen,

o wie gerne kehrt ich um.

Der Text dieses Liedes stammt von Albert Graf von Schlippenbach (1833), die Melodie von Friedrich Silcher (1853). Der letzte Vers jeder Strophe wird jeweils wiederholt.

Aus Jungborn im Harz, wo sich Kafka in ›Rudolf Just’s Kuranstalt‹ aufhielt, schrieb er am 22. Juli 1912 an Max Brod:

Kennst Du Max das Lied »Nun leb wohl …« Wir haben es heute früh gesungen und ich habe es abgeschrieben. Die Abschrift heb mir ganz besonders gut auf! Das ist eine Reinheit und wie einfach es ist; jede Strophe besteht aus einem Ausruf und einem Kopfneigen.

Kafkas Abschrift hat sich auf einem losen Blatt erhalten; unter dem Text des Liedes notierte er: »Das hätte ein Graf Schlippenbach machen sollen?« – Einige Monate später, am 17./18. November 1912, schrieb er an Felice Bauer: