9,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

"Langsam, aber sicher ist das Leben wieder normal geworden. Normal? Nein, nicht wirklich normal. Zu viele Menschen waren nicht zurückgekehrt. Zu viele Narben, sowohl körperliche als auch seelische, bleiben und sind noch heute da. Zu viele Gespenster umgeben uns..." R. Gabriele S. Silten hat mehr als zwei Jahre ihrer Kindheit in Konzentrationslagern verbracht und war eines der wenigen Kinder, die Theresienstadt überlebt haben. Viele ihrer Freunde und zahlreiche ihrer Angehörigen sind dem Holocaust zum Opfer gefallen. Die bewegende Autobiografie "Ist der Krieg vorbei?" beschreibt die Zeit nach der Befreiung und beginnt in Amsterdam, der Stadt, in der die gebürtige Berlinerin und ihre Eltern von 1938 bis zu ihrer Deportation im Exil gewesen waren. Nach ihrer Rückkehr aus dem KZ versuchte die Familie, ihr Leben Stück für Stück wieder zusammenzusetzen. Allein emigrierte Gabriele Silten 1959 in die USA. Die Akademikerin und Schriftstellerin hat dort ein neues, produktives Kapitel ihres Lebens aufgeschlagen. Die Erinnerungen an die Schrecken ihrer Kindheit aber verfolgen sie bis heute. Wie ihre Memoiren zeigen, kann sich ein Mensch zwar von einem solchen Trauma erholen, aber nicht vergessen. Und als junge Überlebende der NS-Verbrechen, als Child Survivor, teilt sie diese Erinnerungen mit uns.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 238

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

ZUR ERINNERUNG

an meine geliebte Mami, meinen geliebten Papi und meine geliebte Tante Ulle.

Ihr habt mich so bedingungslos geliebt,

wie ich Euch geliebt habe. Ich werde Euch immer lieben. Ihr seid immer bei mir.

Die Erinnerung an Euch ist ein Segen.

INHALT

Dank

Einige Worte vorab

Vorwort

Heimkommen

In Carlas Wohnung

Grundschule

Gutes Benehmen

Dänemark

Das Lyzeum in Amsterdam

Ende einer Kindheit

Gefühle

Care-Pakete und andere Dinge

Reise nach Lugano

Edith

Jugendjahre

Tanzstunden und andere Probleme

Bad Gastein

England

Genf

Rückkehr nach Amsterdam

In die Vereinigten Staaten von Amerika

Mein erster Job

Die Jahre dazwischen

Schwierigkeiten

Die späteren Jahre

Der Rest – die Gegenwart

Wichtige Dinge heute

Ist der Krieg vorbei?

Nachwort

Was ist wem geschehen?

Glossar

DANK

Vielen herzlichen Dank an alle, die mir auf die eine oder andere Weise bei dieser Arbeit geholfen und mich ermutigt haben. Vielen Dank an meine liebe Freundin Maryon Leonard, die mir bei jedem Schritt Mut gemacht hat, dann das englische Manuskript gegengelesen und mir hilfreiche Hinweise gegeben hat. Ich umarme sie. Danke und eine Umarmung auch für meine Freundin Lainie Lapis, die das Manuskript des Originals gelesen und mir viele hilfreiche Fragen gestellt und Vorschläge gemacht hat. Und an diejenige, die den Anstoß zu diesem Buch gegeben hat, Ursula Duba. Ich schulde ihr mehr Dank, als ich ausdrücken kann. Wenn sie nicht so entschieden darauf bestanden hätte, hätte ich dieses Buch vermutlich nicht geschrieben. Also meinen wärmsten Dank an Euch alle. Ich umarme Euch und bin glücklich und dankbar, dass wir befreundet sind.

EINIGE WORTE VORAB

Dies wird nur eine kurze Einführung, um zu erklären, woher ich komme und wie ich aufgewachsen bin. Das erklärt vieles in diesem Buch.

Ich bin in Berlin geboren, wie meine Eltern und Großeltern und viele Generationen vor ihnen. Das bedeutet, dass meine Vorfahren in dem Land, das jetzt Bundesrepublik Deutschland genannt wird, schon Jahrhunderte vor der Zeit der Haskalah, der jüdischen Aufklärung, gelebt haben, die im späten 18. Jahrhundert eingesetzt hat. Die Haskalah wird in „The Jewish Information Source Book“ (Ronald H. Isaacs, Jason Aronson Inc. Publishing, 1993) wie folgt beschrieben (hier ins Deutsche übersetzt): „Es bezieht sich auf die Bewegung im 18. Jahrhundert, die die moderne europäische Kultur unter Juden verbreitet hat.“ Der Gründer dieser Bewegung war Moses Mendelsohn (1729-1786). In dem „Book of Jewish Knowledge“ (Nathan Ausubel, Crown Publishers, Inc., 1964) steht das Folgende: „Er (Moses Mendelsohn) war sich darüber im Klaren, dass durch das generelle Verbreiten von freien Ideen, Gesetzen und Institutionen – was die Übung der Freiheit des Gewissens und eine Trennung von Kirche und Staat voraussetzte – Juden zum ersten Mal mit Christen gleichgestellt sein würden. Fast ein Jahrhundert später hat Ludwig W. Geiger (1848–1919), ein Literaturwissenschaftler, angesichts der Blüte des sozialen und kulturellen jüdischen Lebens in Deutschland Mendelsohn den „Vater der Berliner Haskalah“ genannt.

Wegen der jüdischen Aufklärung und der Gleichstellung von Christen und Juden sahen sich sowohl meine väterlichen als auch meine mütterlichen Großeltern wie so viele andere deutsche Juden zuallererst als Deutsche. Sie waren vollkommen assimiliert. Obwohl sie wussten, dass sie jüdisch waren, praktizierten sie das Judentum nicht, sie hielten sich also nicht an die jüdischen Essensvorschriften, gingen nicht in die Synagoge, hielten die hohen jüdischen Feiertage und auch die anderen Feiertage nicht ein. Meine Eltern wurden daher als Deutsche erzogen und nicht als Juden. Als Ende der Zwanzigerjahre des 20. Jahrhunderts die Diskriminierung der Juden wieder stärker zu werden begann, verstanden sich meine Großeltern und Eltern selbst nicht als Juden, sondern als Deutsche. Also würde ihnen nichts passieren. Meine Eltern haben ihre deutsche Erziehung natürlich an mich weitergegeben. Es ist eine Art der Kindererziehung, die inzwischen ziemlich aus der Mode ist, zumindest in den USA und auch in vielen anderen Ländern. Es war die Zeit, in der Kinder zu sehen, aber nicht zu hören sein durften. Kinder mussten tun, was Erwachsene ihnen sagten, und hatten ihren Eltern zu gehorchen. Es war keine Zeit der Diskussionen, der Widerrede, des Protestes von Kindern, es war auch keine Zeit, in der Kinder viele Fragen stellten oder Eltern ihnen viel erklärten. Was die Erwachsenen sagten, wurde gemacht, das stand außer Frage. Eltern sprachen mit ihren Kindern nicht über ihre Gefühle, also sprachen Kinder auch nicht mit ihren Eltern über ihre Gefühle. Kinder, und auch ich, hatten sich nicht zu beschweren, besonders nicht über Kleinigkeiten. Wenn mir in späteren Jahren irgendetwas wehtat, sagte meine Mutter oder mein Vater: „Millionen von Leuten haben die gleichen Schmerzen. Denk nicht darüber nach. Rede nicht darüber.“

Als Hitler 1933 an die Macht kam und die Diskriminierung der Juden fortsetzte, begannen die jüdischen Deutschen herauszufinden, dass die Gleichheit, die sie so sehr schätzten, nicht länger existierte. Es spielte keine Rolle mehr, dass sich Leute selbst als Deutsche und als nichtjüdisch betrachteten oder dass sie assimiliert waren. Nachdem die Nürnberger Gesetze am 15. September 1935 verabschiedet worden waren, war jemand mit einem Viertel „jüdischen Blutes“ Jude oder Jüdin und wurde nicht länger als Deutscher oder Deutsche betrachtet, egal, wie die Person über sich selbst dachte.

Dies bedeutete, dass Juden die Diskriminierung, der sie ausgesetzt waren, als Diskriminierung von Deutschen durch Deutsche verstanden. Zahlreiche Juden verließen Deutschland, einige Mitglieder meiner Familie gingen in das damalige Palästina (heute Israel), nach England, nach Dänemark oder nach Lateinamerika. Auch meine Eltern und ich haben das Land verlassen. Wir ließen meine Großeltern väterlicherseits und meine Großmutter mütterlicherseits zurück (mein Großvater mütterlicherseits war gestorben, bevor meine Eltern geheiratet hatten). Wir ließen auch praktisch alles zurück, was wir besaßen, unter anderem die Möbel, Kleidung und mein Spielzeug (ich war fünf Jahre alt, als wir weggingen). Wir wanderten 1938 aus, um den Nationalsozialisten zu entkommen, und gingen nach Amsterdam. Meine Großmutter väterlicherseits folgte uns 1939. Im Mai 1940 fielen die Deutschen in den Niederlanden ein, wie in vielen anderen Ländern, und von da an war das Land besetztes Gebiet, und es galten die gleichen Gesetze und Verbote wie in Deutschland. Im Juni 1943 wurden wir vier nach Westerbork deportiert, ein Konzentrationslager in den Niederlanden, und von dort im Januar 1944 nach Theresienstadt, ein Konzentrationslager in der Tschechoslowakei. Wir wurden am 9. Mai 1945 von der Sowjetarmee befreit und kehrten schließlich nach Amsterdam zurück.

VORWORT

Im Jahr 1995 ist meine erste Autobiografie „Between Two Worlds“ erschienen, in der es um meine Kindheit geht. „Meine Kindheit und meine frühe Jugend habe ich in einer Art Dämmerzustand verbracht“, hatte ich im Vorwort geschrieben. „Dieses Buch geht zurück in Zeit und Raum, wobei ich versuche, mir wieder vor Augen zu führen, was mir damals passiert ist. Ich möchte meine Geschichte veröffentlichen, um einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass sich ein solches Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht wiederholen kann.“

Viele Leute haben mich über die Jahre gefragt und fragen mich immer noch: „Wie haben deine Erfahrungen dein jetziges Leben beeinflusst?“. Oder: „Wie war das Leben, nachdem der Krieg vorbei war?“

In diesem zweiten Buch werde ich versuchen, diese und andere Fragen zu beantworten, vor allem die danach, wie das Leben war, nachdem „der Krieg vorbei war“. Wie sind wir zurechtgekommen? Wie fühlten wir uns? Was taten wir? Ich kann natürlich nur für mich selbst sprechen und für niemand anderen, nicht einmal für meine Eltern, die Erwachsene waren, während ich ein Kind war. Um den Anschluss zu bekommen an den ersten Band, werde ich jetzt das letzte Kapitel von „Zwischen zwei Welten“ wiederholen. Dann werde ich versuchen, dieses Kapitel zu ergänzen, weil es kaum Details enthielt.

NACH DEM KRIEG

Wir wohnen lange bei unseren Nachbarn, wahrscheinlich mindestens ein Jahr. Der Winter 1944/45 war schrecklich gewesen in Holland. Es war einer der kältesten Winter seit den Aufzeichnungen, und es gab kein Heizöl. Die Straßen waren nackt, ohne die Bäume, die man gefällt hatte, und auch die Parks hatten ihre Bäume und Büsche verloren. Die Leute nahmen zusammengebrochene Möbel und alles andere, das sie in ihren Öfen verbrennen konnten, um wenigstens etwas Wärme im Haus zu haben. Während des letzten Kriegswinters schickten die Deutschen so viel Nahrungsmittel wie möglich nach Deutschland, sodass so gut wie nichts übrig war für die Holländer. Dieser Winter ist als der Hungerwinter in die Geschichte eingegangen, in dem Menschen auf der Straße an Auszehrung starben, in dem sie nicht nur ihre Katzen und Hunde aßen, sondern auch was sie an Ratten und Mäusen fangen konnten. Sie aßen Tulpenzwiebeln, auf unterschiedliche Weise zubereitet, Tulpenzwiebelhackbraten, Tulpenzwiebelleintopf, Tulpenzwiebelkuchen. Als dann die Befreier kamen und Ei– und Milchpulver mitbrachten, Schokolade und alle Arten von Nahrungsmitteln, wurden die Holländer endlich vor dem völligen Verhungern gerettet. Wir hatten Lebensmittelrationierung nach dem Krieg, tatsächlich für viele Jahre nach dem Krieg, aber nicht viel war erhältlich. Natürlich hatten wir Lebensmittelkarten für Fleisch und Eier, aber wir konnten nichts kaufen, weil es nichts zu kaufen gab. Unter diesen Umständen ist es nichts weniger als heldenhaft, wenn eine Familie, die schon zwei Kinder hat, eine weitere hungernde Familie aufnimmt, zwei Erwachsene und ein Kind. Und doch ist es das, was Carlas Familie tat. Irgendwie streckten sie, was an Essen da war, irgendwie schafften sie es, dass es für sieben reichte anstatt für vier. Irgendwie fütterten sie uns alle durch.

Carlas Familie meldete der Polizei auch die Frau, die in unserer früheren Wohnung wohnte und die Mitglied der Nationaal Socialistische Bond, der holländischen Nazi-Partei, und eine Kollaborateurin gewesen war. Sie kam ins Gefängnis, und wir konnten das gleiche Apartment mieten, das wir vor dem Krieg gehabt hatten.

Im August 1945 fing schließlich die Grundschule wieder an, und ich musste zurück in die Schule. Zuerst hatte ich Angst. Ich hatte immerhin zwei Jahre verpasst. Doch ich fand schon bald heraus, dass es mir nicht alleine so ging. Einige meiner Mitschüler in der fünften Klasse waren etwa 16 Jahre alt, sie hatten auch nicht zur Schule gehen können, weil sie in einem Versteck oder in einem Konzentrationslager gewesen waren, oder aus irgendeinem anderen Grund. In den nächsten Jahren strengte ich mich an, das Versäumte aufzuholen, es gelang mir, von einer Klasse in die nächste zu kommen, ohne auch nur eine zu wiederholen. Langsam, aber sicher wurde das Leben wieder normal, besonders nachdem wir drei wieder in unserer eigenen Wohnung wohnten. Normal? Nein, nicht wirklich normal. Zu viele Menschen waren „nicht zurückgekommen”, das heißt, sie hatten nicht überlebt. Zu viele Narben, sowohl körperliche als auch seelische, blieben zurück – und sind noch heute da. Zu viele Ängste blieben und bleiben. Zu viele Erinnerungen leben mit uns. Zu viele Geister um uns. Aber wie meine Freundin Carla in einem ihrer Briefe gesagt hat: „Du bist zurückgekommen. Es stimmt, du bist ohne Omi zurückgekommen, aber du bist zurückgekommen. Wie in aller Weit war all das möglich?”

Etwa im März 2001 kam es zur folgenden Online-„Konversation“ zwischen meiner Freundin Charlotte und mir. Sie war in demselben Konzentrationslager gewesen wie ich, in Theresienstadt oder auch Terezín, wie es auf Tschechisch hieß, aber weil wir unterschiedlich alt waren, hatten wir einander dort nicht gekannt. Die Konversation vermittelt einen kleinen Eindruck davon, wie wir uns fühlen und wie wir heute leben.

Charlotte schrieb das Folgende:

Vor fast sechzig Jahren ist mir gesagt worden, dass ich meine Welt zu verlassen und mich mit den Millionen anderer Juden an einen bestimmten Ort zu begeben hatte, was zuallererst bedeutete, dass ich in ein Kaninchenloch namens Konzentrationslager fiel. Egal, wie sehr ich es versuche, es ist mir nie gelungen, das Tageslicht wiederzusehen.

Nach einigen Jahren an diesem Ort wurde mir gesagt, dass ich hinausklettern und mich der menschlichen Rasse wieder anschließen könne. Und von diesem Moment an wäre ich wieder ein freies und normales menschliches Wesen.

Mir wurde gesagt, dass die mutige Sowjetarmee und andere Soldaten die deutschen Soldaten in unserer Nähe besiegt hatten. Das Leben werde nun wieder in normalen Bahnen verlaufen. Ich fand heraus, dass das ganz und gar nicht die Wahrheit war.

Zu verschiedenen Zeiten habe ich versucht, einen kurzen Blick auf diese Welt zu werfen und mich zu den sogenannten normalen Leuten zu gesellen, aber das ist eine unlösbare Aufgabe. Mir ist klar geworden, dass diese sogenannte normale Welt sehr viel eigenartiger ist und sogar absurder und bizarrer als das Leben mit meinen Freunden in dem Kaninchenloch.

Es gibt vollkommen normale Leute, die BEHAUPTEN, bei mir und meinen Freunden gewesen zu sein – aber sie geben das nur vor. Einer von ihnen hat ein Buch über seine Erfahrungen geschrieben, aber er hat nur Geschichten erzählt.

Ein anderer Mann, ein Geschichtswissenschaftler, behauptet, dass es keine Kaninchenlöcher und keine Konzentrationslager gegeben hat. Er schreibt Sachbücher, hat viele Anhänger und hält Vorträge, in denen er sagt, dass nichts von dem, was ich mit meinen Augen gesehen und meinen Ohren gehört habe, geschehen ist.

Ich finde das alles sehr verwirrend. Würde mir bitte jemand den Weg aus dieser „normalen" Welt heraus zeigen und zurück in mein Kaninchenloch?

Ich antwortete auf Charlottes Mail und schrieb ihr:

Ich befürchte sehr, Charlotte, dass wir, die in dem Kaninchenloch waren, niemals in der Lage sein werden, es zu verlassen. Wie Du finde ich die „normale“ Welt eigenartiger (und das ist eine Untertreibung) und finde Menschen, die so tun können – ernsthaft, ich bitte Dich -, dass Kaninchenlöcher nicht existiert haben, noch befremdlicher. Ich denke, dass es eine unlösbare Aufgabe ist, wie „Wir-aus-dem-Kaninchenloch“ in zwei Welten zu leben, von denen keine normal ist, was auch immer „normal“ ist. Ob es uns jemals gelingen wird, so zu leben, werden wir sehen.

In diesem Buch möchte ich beschreiben, so gut wie ich es vermag, was ich gefühlt habe während dieser Nachkriegsjahre und warum ich sage, dass zu viele Narben geblieben sind, sogar bis heute. Ich habe mich auf mein Gedächtnis verlassen, und ich habe Gespräche zwischen meinen Eltern und mir rekonstruiert und zwischen Freunden und mir. Dieses ist kein Buch voller überprüfbarer Fakten, es ist ausdrücklich ein Buch, das auf Erinnerungen, Gefühlen, basiert und auf dem, was ich heute Empfindsamkeit nenne, das heißt, Reaktionen auf Dinge, die ich gesehen, gehört, gerochen habe, sogar heute noch.

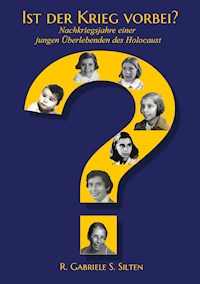

Ruth Gabriele Sarah Silten* 30 Mai 1933

Gabriele, 1938. im Alter von fünf Jahren.

Gabriele, 1941, im Alter von acht Jahren.

Gabriele, 1945, im Alter von zwölf Jahren, unmittelbar nach dem Konzentrationslager.

Ist der Krieg vorbei?

HEIMKOMMEN

Juni 1945. Ich bin zwölf Jahre alt. Das heißt: Ich bin zwölf, fühle mich aber wie acht, und ich bin zwölf, fühle mich aber wie hundertfünfzig. Diese beiden Personen wohnen in mir und kommen zu unterschiedlichen Zeiten zum Vorschein. Bin ich ein Kind? Natürlich – mit zwölf war ich auf jeden Fall ein Kind, vor allem zu dieser Zeit in Europa. Aber ich war auch, zu genau dergleichen Zeit, eine sehr alte Frau, sehr viel älter, als ich in Wirklichkeit jemals werden werde. Wirklichkeit? Was ist das? In Wirklichkeit bin ich zwölf, und in Wirklichkeit bin ich acht und hundertfünfzig. Meine Eltern und ich haben gerade drei Jahre unter Kriegsbedingungen und zwei Jahre in einem deutschen Konzentrationslager verbracht, von Juni 1943 bis zur Befreiung im Mai 1945. Dann mussten wir bleiben, bis die Typhus-Epidemie vorüber und eine Transport-möglichkeit nach Hause gefunden war. Wir wurden nach Eindhoven gebracht, wo wir eine Woche blieben, bis man herausgefunden hatte, wohin wir gehen könnten. Jetzt sind wir endlich wieder zu Hause. Die Lager waren Wirklichkeit. Das Heimkommen war die Wirklichkeit. Wirklichkeit ist, wahrscheinlich, was ich fühle im jeweiligen Moment.

Daheim? Was ist daheim? Was bedeutet das? Ist Holland unser Zuhause? Wir sind jetzt wieder in Holland, und, was für eine Freude, jeder spricht Holländisch, nicht das verhasste Deutsch. Holländisch ist so viel weicher in meinen Ohren, ich liebe die vertrauten Laute. Kein „Gebell“ mehr, kein „schnell, schnell“. Sogar der Himmel ist froh, dass wir zurück sind, er ist so blau, wie er nur sein kann, mit nur ein paar weißen Wölkchen. Er lächelt, weil wir heimkommen. Ich wünschte, ich könnte auch lächeln, aber ich weiß nicht mehr, wie. Die Kriegsjahre waren so lang, und in den Lagern gab es nichts zu lächeln. Wie lächelt man? Warum lächelt man? Sie haben uns in einem Lastwagen nach Hause gebracht. Das war beängstigend, denn als sie uns deportiert haben, war es auch ein Lastwagen. Aber es stellte sich heraus, dass alles in Ordnung war. Diesmal. Ist Amsterdam unser Zuhause? Wir ziehen zu Carla, in die Wohnung über der, in der wir vor dem Krieg gewohnt haben. Sie umarmen uns wieder und wieder zur Begrüßung. Heißt das: zu Hause?

Die Leute, die uns umarmt haben, das waren diejenigen, die uns in Eindhoven in Empfang genommen hatten. Waren sie Freiwillige? Waren sie ein Komitee? Waren sie aus eigenem Entschluss gekommen? Ich wusste es damals nicht, und ich weiß es bis heute nicht. Für mich waren sie einfach Leute, die ich nicht kannte, Erwachsene, die mir dank der Macht, die alle Erwachsenen hatten, sagen konnten, was ich zu tun hatte.

Alle sagen „willkommen daheim“, aber das erklärt mir nichts. Niemand erklärt mir, was „daheim“ bedeutet. Es bleibt mir selbst überlassen, das herauszufinden, wenn ich kann. Erst treffen wir Carlas Familie, dann kommen Nachbarn, uns zu begrüßen, und sogar die Besitzerin des Eckladens, Mevrouw Gijtenbeek, Frau Gijtenbeek, kommt vorbei, um mich zu drücken und meinen Eltern die Hand zu geben.

Was soll ich tun? Ich weiß nicht, ob ich etwas sagen soll oder nicht. Vielleicht ist es besser, einfach still zu sein? Sie fragen mich wenigstens nichts, also muss ich nicht antworten. Ich weiß sowieso nicht, was ich sagen soll. Soll ich im Zimmer bleiben? Und wenn nicht, wohin sollte ich gehen? Wir wissen noch nicht einmal, wo wir schlafen werden. Vielleicht bleibe ich im Raum, aber ich bewege mich nicht, dann wird mich niemand sehen. Ich werde unsichtbar sein. Das wäre schön.

Am Ende bleibe ich bei den Erwachsenen und sage nichts. Es beachtet mich sowieso niemand, und solange ich nichts sage, reden sie nicht mit mir. Das ist der sicherste Weg. Es ist immer sicher, wenn keiner von mir Notiz nimmt. Irgendwann zeigen sie uns, wo wir schlafen können. Und so beginnt das Leben in der Freiheit, wenn auch mit vielen Fragen, vielen unbekannten, die noch verbleiben, die erste davon war: Was ist das, Freiheit?Die Leute sagen meinen Eltern und mir, dass wir jetzt „frei“ sind. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich bin nicht wirklich frei. Kein Kind im Alter von zwölf ist wirklich frei. Ich muss bei meinen Eltern bleiben, und wir müssen bei Carlas Familie bleiben, weil wir nirgendwo anders hinkönnen. Ich muss tun, was meine Eltern mir sagen. Ich habe ihnen zuzuhören, wenn sie mit mir sprechen. Ich habe zu essen, wenn sie mir das sagen, und habe das zu essen, was es gibt. Was ich gemacht habe, ist jetzt verboten, also weiß ich nicht, was Freiheit bedeutet.

Ich war schließlich untergewichtig und zu klein für mein Alter. Ich sah nicht älter aus als acht. Ich dachte, das wäre ein Makel. Vielleicht war das so, weil ich eine Jüdin war. Es gab so viele Gesetze gegen die Juden, uns waren so wenige Dinge erlaubt, und so viele waren uns verboten. Wir konnten nicht gehen, wohin wir wollten. Dann wurden wir in Konzentrationslager deportiert. Jüdisch zu sein, war offenbar schlecht, denn warum hätten uns die Nazis sonst in Konzentrationslager stecken sollen? In meinen Augen hatte ich viele Makel, auch wenn sich einige erst später zeigen sollten. Mein Hauptmakel war, abgesehen von meinem Jüdischsein, dass ich hässlich war - zumindest in meinen Augen.

IN CARLAS WOHNUNG

Als wir in Amsterdam ankamen, nach der Woche in Eindhoven, war die ganze Stadt geschmückt, und es gab ein großes Fest. Die Niederländer, die Immigranten, jeder war glücklich, dass der Krieg vorbei war und die Deutschen weg waren. Oom Wim, Onkel Wim, ging mit mir die Straße hinunter, um zu sehen, ob wir seine Tochter Carla finden könnten, die irgendwo dort draußen war. Tatsächlich fanden wir sie, Carla und Anneke, eine gemeinsame Freundin aus der Nachbarschaft.

„Wie war's im Lager?"

Aber ich kann nicht antworten. Ich kann nur mit den Achseln zucken.

Ich kann ihnen nicht von dem Hunger erzählen, sie sind genauso hungrig gewesen. Ich kann nicht erklären, wie es ist, immer auf der Hut zu sein, weil du Angst hast, bestraft zu werden. Wie kann ich darüber sprechen, wie es ist, neben einem Toten aufzuwachen? Wie kann ich ihnen von den Toten erzählen, die die ganze Zeit um mich waren? Wie kann ich über die Flöhe und die Läuse und die Bettwanzen reden, wenn sie keine hatten, und vielleicht wissen sie nicht mal, wie die aussehen?

Also bin ich einfach ruhig und zucke die Schultern als Reaktion auf die Frage. Ich habe vergessen, wie das Leben außerhalb der Lager war, und ich konnte noch nicht - und noch für viele weitere Jahre – über die Lager sprechen und darüber, wie es dort gewesen war.

Carlas Wohnung war genau wie unsere von vor dem Krieg: Sie hatte ein großes Wohnzimmer, ein gleich großes Esszimmer, zwei Schlafzimmer, die auch groß waren, eine Küche und ein Badezimmer. Das Wohnzimmer und das Esszimmer waren miteinander verbunden und konnten voneinander getrennt werden, indem man die gläserne Schiebetür schloss. Es gab einen Dachboden mit mehreren Kammern. Er war ein bisschen anders als der Dachboden unserer Wohnung, hatte einen großen Raum wie unserer und einen kleinen, in dem wir schlafen sollten. Es war ungefähr so klein wie unser letzter Raum in Theresienstadt gewesen war und wir – meine Eltern und ich – waren ein bisschen beengt dort. Aber wir waren daran gewöhnt. In Theresienstadt hatten wir entweder in einem größeren Saal mit 50 anderen geschlafen oder in einem kleineren Raum, den wir nicht ganz für uns hatten, weil eine Mutter und ihr kleiner Sohn dort auch schliefen. Als wir in dieser ersten Nacht schlafen gingen, staunte ich:

„Oooooh, schau, das Bett hat Laken, und sie sind weich und sauber und weiß. Und die Matratze ist nicht mit Stroh gefüllt! Es gibt auch ein Kissen. Was für ein Luxus, ich kann es kaum glauben. Und ZWEI Bettdecken, schöne, warme. Sind sie aus Wolle? Die, die wir in Theresienstadt gehabt haben, war sehr dünn. Und, Wunder über Wunder, es gibt weder Flöhe noch Bettwanzen. Es ist unglaublich! Das muss der Himmel sein! Es kann nicht wahr sein, oder doch?“

Es war sehr schwer zu glauben, dass solcher Luxus echt war, wirklich existierte und dass es uns, Konzentrationslagerhäftlingen, tatsächlich erlaubt war, so zu schlafen. Und so schliefen wir in diesem Schlafzimmer, solange wir bei Carlas Familie wohnten. Es wurde von uns erwartet, dass wir wieder ein „normales Leben“ führten. Das war schwierig, denn was war „normal“? Für mich als eine Zwölf-/Acht-/Einhundertfünfzigjährige war „normal“, was ich in den vergangenen zwei Jahren in den Lagern und in den drei Jahren in Amsterdam im Krieg erlebt hatte. Und so ereigneten sich einige Dinge, die in späteren Jahren zum Lachen sein konnten und es häufig auch waren. Eines Tages habe ich meine Mutter gefragt:

„Mami, ich habe kein Klopapier mehr. Hast du noch welches? Kann ich welches haben?“

Meine Mutter schaute mich mit großen, erstaunten Augen an:

„Hast du es nicht dort hängen sehen? Es ist in der Nähe der Toilette.“

Jetzt war es an mir, erstaunt zu gucken.

„Du meinst, das können wir benutzen? Wie viel davon kann ich nehmen? Was, wenn es zu Ende ist?“

Meine Mutter antwortete:

„Natürlich kannst du dir das nehmen. Es ist alles für uns. Du kannst so viel davon nehmen, wie du willst. Wenn die Rolle zu Ende ist, werden wir sie ersetzen. Wie kann es sein, dass du das nicht weißt? Erinnerst du dich nicht daran, wie das war?“

„Nein, Mami, ich erinnere mich überhaupt nicht daran. Alles, was ich weiß, ist, dass wir nur ganz wenig nehmen durften in Westerbork und Theresienstadt, und ich weiß noch, dass wir oft gar keins hatten.“

Für mich war das einst der ersten Wunder des Heimkommens: sich vorzustellen, dass man so viel Klopapier hat, wie man braucht. Unglaublich! Eines Nachts entschied ich mich, nachdem ich ins Bett gegangen war, ein Spiel zu spielen. Das Bett, in dem ich schlief, war ein Klappbett. Es kam aus der Wand und während des Tages wurden das Bettzeug und das Laken mit Gurten am Platz gehalten. Ich entschied mich dazu, herauszufinden, wie es sein würde, unter einem von diesen Gurten zu schlafen. Ich dachte, es könnte Spaß machen. Also befestigte ich den Gurt über meiner Brust und schlief ein. Als meine Eltern hochkamen, waren sie entsetzt: Sie dachten, ich hätte versucht, Selbstmord zu begehen, indem ich mich mit dem Gurt stranguliere. Nichts lag mir ferner, für mich war es nichts anderes als ein Spiel. Am nächsten Tag sprachen sie mit mir darüber: Warum hatte ich mich strangulieren wollen?

Mich strangulieren?????? Wie um Himmelswillen kommt ihr darauf? Der Gurt ging über meine Brust, nicht über meinen Hals! Ich hatte nicht die Absicht, mich zu strangulieren!

Ich war wirklich sehr ungehalten wegen der ganzen Sache, denn ich hatte den Eindruck, dass sie mich völlig missverstanden hatten. Heute kann ich nicht nur verstehen, was meine Eltern gedacht haben, sondern auch, warum. Viele Leute wählten nach dem Krieg den Freitod, sie hatten ihre Familien verloren, ihre Freunde waren nicht zurückgekommen, und sie waren allein in der Welt, einer Welt, die sie, vor nicht allzu langer Zeit, nicht gewollt hatten. Auch ich und meine Familie waren unerwünscht gewesen – aber Selbstmord hatte ich wirklich nicht im Sinn gehabt.

So kurz nach dem Krieg waren viele Dinge noch nicht wieder erhältlich oder möglich. Die Wohnung war in einem Wohnblock. Er wurde von einem Gebäude aus geheizt, in dem der Vermieter wohnte, und auch das heiße Wasser kam von dort. Mehrere Jahre nach dem Krieg hatten wir kein heißes Wasser, weil es keine Kohle gab, daher konnte kein Wasser erhitzt werden, und wir konnten nicht baden oder duschen. Wir konnten uns nur am Waschbecken waschen. Als der Winter kam, gab es wieder keine Wärme. Keine Kohle, keine Wärme. Wir trugen einfach zusätzliche Kleidungsstücke, wenn wir welche hatten. Wieder konnte ich mich nicht an einen warmen Platz zum Leben erinnern, an warme Räume oder eine warme Wohnung. Ich erinnerte mich auch nicht daran, als Kohle wieder erhältlich war. Ich weiß noch, dass wir, als es zum ersten Mal wieder warmes Wasser gab, schon wieder in unserer Wohnung waren, also muss es etwa ein Jahr nach Kriegsende gewesen sein. Wir hatten nur einmal die Woche welches, am Samstag. Wenn du dann baden wolltest, musstest du es früh am Morgen tun, sonst war das warme Wasser verbraucht, denn alle wollten baden, in jeder Wohnung, im ganzen Block. Im Allgemeinen wuschen wir uns einfach am Waschbecken. Wenn ich Glück hatte, machte meine Mutter einen Kessel voller Wasser auf dem Ofen heiß und ich konnte es nach und nach ins Waschbecken gießen, kaltes Wasser dazu tun, dann hatte ich lauwarmes Wasser, um mich zu waschen, anstelle von eiskaltem. Meine Mutter, und das war typisch für sie, überprüfte mich, nachdem ich mich gewaschen hatte, um zu sehen, ob ich mich überall kühl anfühlte, ein Zeichen, dass ich mit dem kalten Wasser in Verbindung gekommen war. Wenn sich meine Haut warm anfühlte, sorgte sie dafür, dass ich mich noch einmal wusch, und behielt mich dabei im Auge!