16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

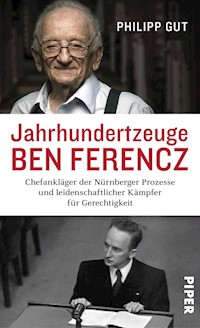

Ben Ferencz - Der Mann, der SS-Generäle jagte, Opfer entschädigte und für den Weltfrieden kämpft Es war ein Sensationsfund: Der Jurist Ben Ferencz entdeckte nach dem Zweiten Weltkrieg einen Ordner mit minutiös aufbereiteten SS-Ereignismeldungen – eine Chronik des Massenmords. Der daraus folgende Einsatzgruppenprozess in Nürnberg, in dem Ben Ferencz mit gerade einmal 27 als Chefankläger auftrat, gilt als größter Mordprozess der Geschichte. Auch später prägte er wichtige Etappen der Zeitgeschichte an vorderster Front, von der Wiedergutmachungspolitik der BRD bis zum Aufbau des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Philipp Gut hat Gespräche mit Ben Ferencz geführt und lässt anhand der Biografie dieses faszinierenden Jahrhundertzeugen die Geschichte des 20. Jahrhunderts lebendig werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhalt

Cover & Impressum

Mehr als ein Anfang

Von Hell’s Kitchen nach Harvard

Baby fast über Bord

In den Straßen von New York

Die Große Depression

Ein amerikanischer Traum

Französisch mit Danielle Darrieux

Erste kriminalistische Erfolge

Professor Glueck bringt Ben in die Spur

Im Krieg

Pearl Harbor und die Folgen

Europa: »Vor dem großen Footballspiel«

D-Day, With Delay

Liebe und Tod in Frankreich

»Nun war meine Stunde gekommen!«

Auf Verbrecherjagd

»Ich sehe und mache die interessantesten Dinge in Europa«

Lynchjustiz an alliierten Piloten

Mit der Dietrich in der Dusche

Vor Eisenhower in Ohrdruf

Der Lampenschirm der »Hexe von Buchenwald«

Nichts als Haut und Knochen

Kriegsende, ohne Feierlaune

Die lebendigen Toten von Mauthausen

Die Dachauer Prozesse

Im Jeep auf den »Adlerhorst«

Rendezvous mit Hitlers Kunsthändler

Rembrandt in der Salzmine

»Millionen Deutsche, die gute Menschen sind«

Ein Honeymoon für die Ewigkeit

»Ich will, dass Sie zurückgehen«

Beweise aus erster Hand

Der Prozess

Sensationsfund »Ereignismeldungen UdSSR«

Chefankläger mit 27

Die Auswahl der Angeklagten

»Schmerz und Hoffnung«

Die perverse Humanität eines Massenmörders

Die »Pinguin-Regel«

General Taylor betritt die Bühne

Sturz aus dem Himmel über Berlin

Der »Showman« geht ins Kloster

Gerichtstag

»Goodbye, Mr. Ohlendorf«

Solidarität mit Massenmördern

Gnadenakt des »Chairman«

Letztes Geleit, mit Hitlergruß

Massenmörder auf freiem Fuß

McCloys Eingeständnis

Nürnberg für die Nachwelt

Wiedergutmachung

Eine unmögliche Mission

Der Pyjama im roten Koffer

Wiedergutmachung mit Bens Glücksbringer

Aufstand in Stockholm, Widerstand in Bonn

Gestohlene heilige Schätze

Herr der Friedhöfe

Die Stunde der Knöchelchen

In der Höhle des Löwen

Wie man »hoffnungslose Fälle« gewinnt

Brücken in eine neue Zeit

»Put the heat on«

Die Kaninchen von Ravensbrück

Rosen in Warschau

Die Sklaven der deutschen Industrie

Vernichtung durch Arbeit: Der Präzedenzfall I. G. Farben

Abrechnung mit Krupp

Geheimabkommen mit der AEG

Siemens und die moralische Verpflichtung

Die Geschütze von Rheinmetall

Lauter Enttäuschungen

Ben trifft Speer

»Make Law, Not War«

»Das wichtigste Problem in der Welt«

»Mister Aggression« bei der UNO

»Eine Idee kannst du nicht mit einer Waffe töten«

Post für Reagan und Gorbatschow

Der »hundertste Affe«. Wie man in verrückten Zeiten überlebt

»Ramschprofessor« mit eigenem Institut

»Law is better than war«

Vom »Ende der Geschichte« zum Jugoslawienkrieg

Raserfahrt mit Richard Goldstone

Ein Scheck für Kofi Annan

Jubel in Rom

Überraschungsanruf von Mr. Secretary

Sandburgen in Scheveningen – Empfang bei der Königin

»Ich wünsche der Welt viel Glück!«

Anhang

Bibliographie

Zeittafel

Bildteil

Bildnachweis

Im Krieg

Pearl Harbor und die Folgen

Am Morgen des 7. Dezember 1941 erwachte Amerika in einem Schock. Ab acht Uhr Lokalzeit flogen die Kaiserlich Japanischen Marineluftstreitkräfte einen Überraschungsangriff auf den US-Flottenstützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii. Die Folgen der Attacke, die für die Amerikaner wie aus dem Nichts kam, waren so verheerend wie weitreichend. Mehrere Schiffe und über 160 Flugzeuge wurden zerstört. Das Schlachtschiff »USS Arizona« sank vollständig, mit allen unter Deck befindlichen Soldaten. Rund 2400 Angehörige der US-Armee kamen bei dem Überfall ums Leben. Die Vereinigten Staaten hatten sich bis zu diesem Zeitpunkt in Sicherheit gewähnt, weit weg vom in Europa tobenden Krieg. Der britische Premierminister Winston Churchill hatte vergeblich um eine aktive militärische Unterstützung der USA im Kampf gegen Hitler-Deutschland geworben. Präsident Roosevelt zögerte. Mit dem »Leih- und Pachtgesetz« (»Lend-Lease Act«) vom 18. Februar 1941 konnte er sich immerhin zu einer indirekten Hilfe für die Alliierten durchringen. Vor allem Großbritannien und die Sowjetunion erhielten fortan kriegswichtiges Material. Mit dieser Halbstellung der USA – ein Bein drin, eines draußen – war es nun vorbei. Einen Tag nach dem Angriff auf Pearl Harbor erklärten sie Japan den Krieg. Kurz darauf sandten die Achsenmächte Deutschland und Italien, die Verbündeten der Japaner, eine Kriegserklärung nach Washington – aus den regionalen Konflikten war ein die Kontinente umspannender Weltkrieg geworden. Die Einbeziehung der USA veränderte nicht nur den Verlauf der Schlachten, sondern das Gesicht der Welt. Mit den Russen und den Amerikanern hatte das Deutsche Reich jetzt im Osten wie im Westen zwei mächtige Feinde, die nach dem Sieg der Alliierten zu globalen Supermächten aufsteigen und die Neuordnung Europas prägen sollten.

An diesem schicksalsträchtigen 7. Dezember 1941, einem Sonntag, saß Ben an seinem Pult in der kleinen Dachwohnung in Cambridge, Massachusetts, die er sich mit einem Kommilitonen der Harvard Law School teilte. Gebannt lauschten sie dem Radio, das vom Luftschlag auf Pearl Harbor berichtete. In einer spontanen Aktion versammelten sich Studenten der ganzen Universität in Harvard Yard, dem historischen Zentrum des Campus, um ihre Solidarität und Unterstützung für die Regierung auszudrücken. »Jeder, den ich traf, wollte zum Militär, um unser Land zu verteidigen.« So auch Ben. Er wusste nicht, dass dieser Entschluss seinem Leben dauerhaft eine andere Richtung geben sollte. Seine Karriere, die wohl auf eine Stellung als Anwalt in New York oder auf eine Gelehrtenlaufbahn abgezielt hätte, war von nun an aufs Engste mit Deutschland und dessen dramatischer Geschichte verbunden. »Pearl Harbor« war ein Meilenstein seiner Biografie, wie es im Großen den Weltlauf beeinflusste.

Ben schrieb dem Kriegsministerium in Washington, dass er sich wahrscheinlich am besten im Militärgeheimdienst einsetzen ließe. Da er fließend Französisch sprach – neben Ungarisch, Jiddisch, Deutsch und Spanisch –, malte er sich aus, dass er hinter den Linien in Frankreich abgesetzt werden könnte. Doch die Armeebürokratie ging nicht auf seine Vorstellungen ein. Um als Agent zu arbeiten, müsse man mindestens seit fünfzehn Jahren US-Bürger sein, kam die für ihn enttäuschende Antwort. Seine Papiere stammten von 1933. Auch seine weiteren Einteilungswünsche wurden abgewiesen. Bei den Fallschirmspringern hieß es, wegen seines geringen Gewichts würde er eher aufwärtsgewirbelt werden, als am Boden landen. Seine Körpergröße von etwas über ein Meter fünfzig verhinderte auch eine Karriere als Militärpilot: Er sei zu kurz, um die Pedale zu erreichen. Am Schluss kam er zum »115th A. A. A. Gun Battalion« – das »Triple-A« steht für »Anti-Aircraft Artillery«, also Flugabwehr oder Flak – der 3. US-Armee von General George S. Patton, als Schreibmaschinenkraft in einer Versorgungseinheit.

Bis es jedoch so weit war, kam eine lange Zeit des ungewissen Wartens. Ben hatte eben für sein herausragendes Examen in Strafrecht ein Stipendium gewonnen. Dekan James M. Landis bat das Aushebungsbüro deshalb mit Erfolg, dass der vielversprechende Student zunächst das Semester abschließen könne. Danach packte Ben seine Bücher und ging nach Hause. Er erwartete, jeden Moment einberufen zu werden. Doch nichts geschah. Seine Mutter drängte ihn, das Studium wieder aufzunehmen. »Wenn sie dich brauchen, werden sie dich rufen.« Also kehrte er nach den Semesterferien zurück nach Harvard. Bis er dann aber tatsächlich einrücken durfte, vergingen fast zwei Jahre. Genug Zeit, um sein Studium im Eiltempo abzuschließen. Dabei kreisten seine Gedanken immer auch um die Armee. »Ich war kein Militarist, aber ich brannte darauf, meinen Anteil zu übernehmen. Die Vorstellung, dass andere für mich ihr Leben riskierten, während ich zu Hause saß, war unerträglich.«

Im Frühjahr 1943 wurde er endlich eingezogen. Was er beim Training für den Ernstfall und dann an der Front im »European Theatre«, wie die Amerikaner den europäischen Kriegsschauplatz nannten, erlebte, ist detailliert dokumentiert. Abgesehen von den Benny Stories berichten ein zweibändiges Kriegstagebuch, Briefe an Gertrude und offizielle Dokumente darüber. »Dies ist eine gute Zeit, um mit dem Schreiben dieses Logbuchs meiner Armeekarriere zu beginnen«, heißt es im ersten Eintrag der in unregelmäßigen Abständen verfassten »Diaries« vom 8. September 1943. Der Hauptgrund für die Aufzeichnungen liege darin, dass er einige Dinge erlebe, die Eindruck auf ihn machten – und in späteren Jahren würde es ihn sicher amüsieren, sie zu lesen. Die Vorbereitungszeit für den Fronteinsatz verbrachte das Bataillon auf verschiedenen Ausbildungsplätzen in den USA, so in Camp Davis (North Carolina), Fort Pickett (Virginia) und Fort Dix (New Jersey). Die anspruchslosen Aufgaben unterforderten Ben. Das Gefühl, seine Fähigkeiten nicht richtig einsetzen zu können, begleitete ihn ständig – bis er dann gegen Ende des Kriegs in der Verbrechensaufklärung eingesetzt wurde und so seine Bestimmung fand. Bei manchen Vorgesetzten diagnostizierte er einen »Minderwertigkeitskomplex« wegen seiner Harvard-Ausbildung. Wiederholt lehnten sie seine Anträge ab, sich versetzen zu lassen und die Offiziersschule zu absolvieren. Er blieb zuerst einfacher Soldat (»Private«); auf den Stufen »Korporal« und »Sergeant« endete seine Armeelaufbahn. So diente das Tagebuch auch dazu, seine Sorgen und Frustrationen loszuwerden. »Die Armee ist zu groß und zu beschäftigt, um die Soldaten als Menschen zu behandeln«, notierte er einmal.

Zur Stärkung der Truppenmoral wurden den GIs Filme aus der siebenteiligen Serie Why We Fight von Starregisseur Frank Capra gezeigt. Später waren sie auch im Kino zu sehen. Sie bestanden aus Zusammenschnitten von Dokumentaraufnahmen und folgten dem Thema »freie Welt vs. Sklavenwelt«, wie Ben festhielt. Viele Szenen, die das Leid und die Zerstörung in Europa zeigten, hätten ihm Tränen in die Augen getrieben. Der Vorführsaal sei voll von schwarzen Soldaten gewesen, und er habe sich gefragt, wie sie wohl darüber denken würden. »Es nimmt mich wunder, ob sie weiter für ihre Freiheit kämpfen werden, wenn der Krieg gewonnen ist.« Auch die »unbeschreiblichen Opfer«, die die Russen brachten, beeindruckten ihn. Falls die Welt für die Demokratie gerettet werde, ginge sein erster Dank an das »Volk von Russland«, schrieb er am 2. Dezember 1943, während sich sein Bataillon auf die Einschiffung vorbereitete.

Am frühen Morgen des 5. Dezember bestieg er in New York mit viertausend anderen tatendurstigen jungen Männern die »SS Strathnaver«, einen Ozeandampfer der britischen Reederei »Peninsular and Oriental Steam Navigation Company«, der seine Jungfernfahrt 1931 von England nach Australien unternommen hatte. Frauen vom Roten Kreuz verteilten Schokoladenriegel, Donuts, Kaffee und ein Lächeln »für die Boys«. »Wir liefen so schnell die kurze Landungsbrücke hoch, dass ich nicht einmal Zeit für Emotionen hatte«, beschreibt Ben den Abschied von seiner Heimatstadt. Er wurde mit seinen Kameraden ins G-Deck, das zweitunterste, gestoßen. Der Raum war mit Tischen gefüllt, das neue »Zuhause« für die nächsten knapp vierzehn Tage. Die Soldaten aßen, spielten und schliefen darauf. Im Gegensatz zu diesen einfachen Verhältnissen – »das Essen war furchtbar, und es gab nur zwei Mahlzeiten am Tag« – lebten die Offiziere in ihren Kabinen und Salons im oberen Teil des Decks »wie Könige«.

Unterwegs im Nordatlantik wurde der von Kriegsschiffen begleitete Konvoi von deutschen U-Booten angegriffen. Die Attacke konnte abgewehrt werden. Um die Deutschen zu täuschen, wählte der Kapitän dann einen südlichen Kurs, an Spanien vorbei auf die Britischen Inseln zu. Am 16. Dezember warf die »Strathnaver« ihre Anker in der Bucht von Liverpool. Am folgenden Tag gingen die Truppen von Bord. In »sonderbaren englischen Zügen« fuhren sie weiter nach Manchester, dem Ort des ersten Lagers. Das »115te« nahm Quartier in einer exzentrisch anmutenden Umgebung: im Zoo und Freizeitpark »Belle Vue« östlich des Stadtzentrums. Ben merkte schnell, dass die Sitten im kriegsgebeutelten Europa lockerer waren als in den USA. Es gebe in »Belle Vue« viele Mädchen, vor allem aus der Unterschicht, die »sehr leicht aufzugabeln« seien. Er fand es unerhört, »im Herzen eines Rotlichtbezirks« stationiert zu sein. Auf einem seiner Ausgänge habe ihn eine Frau während der abendlichen Verdunkelung auf offener Straße verführen wollen, vertraute er dem Tagebuch an. Man lebe hier »wie in einem Gratis-Hurenhaus«. Die »respektablen« Mädchen von Manchester wollten indes nichts mit »den Yanks« zu tun haben. »Guys« wie er steckten so in einem Dilemma: Die interessanten Mädchen wollten nicht; und die, die wollten, interessierten ihn nicht. Dabei war er sich bewusst, dass ein »angenehmes weibliches Wesen« bezüglich seiner moralischen Verfassung »Wunder wirken« würde – und noch mehr täten es häufigere Briefe von Gertrude, doch die Post sei gerade sehr langsam. Nach einigem Suchen wurde er doch noch fündig. Er lernte ein »intelligentes Mädchen« kennen, die auf dem Telegrafenamt arbeitete, darum nannte er sie das »Telegraph Girl«. Sie lud ihn sogar zu ihrer Familie nach Hause ein. Nachdem die Truppen in die Nähe von Blackpool verschoben wurden, traf er sie in dem bekannten Badeort noch einmal.

Ende der Leseprobe