Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Cabaret Voltaire

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

Quién mejor para hablar de James Joyce que otra figura ilustre de la literatura irlandesa. Alérgica a los discursos académicos y elitistas que con tanta frecuencia genera el culto a Joyce, Edna O'Brien nos brinda un retrato vívido del escritor, guiándonos con sutileza y pulso narrativo por el itinerario vital y artístico del autor del Ulises, por las ciudades y las obras que erigieron su leyenda. Es también un homenaje a tres mujeres fundamentales en su trayectoria: Nora Barnacle, Sylvia Beach y Harriet Shaw Weaver. La juventud arrogante y apóstata en Dublín, el sexo, el autoexilio, las penurias, las polémicas, la fama, el despilfarro, el aislamiento y la enfermedad de los últimos años… Todo cabe en estas páginas. También, y por encima de todo, el férreo compromiso de Joyce con su arte. James Joyce es un libro que suscita al instante la necesidad de releer la obra del mayor escritor en lengua inglesa del siglo XX y constituye, para el neófito, la mejor puerta de entrada al universo de este irlandés inmortal.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 262

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

JAMES JOYCE

EDNA O’BRIEN

JAMES JOYCE

TRADUCCIÓNCRUZ RODRÍGUEZ

CABARET VOLTAIRE

2025

PRIMERA EDICIÓN febrero 2025

TÍTULO ORIGINAL James Joyce

Publicado por

EDITORIAL CABARET VOLTAIRE S.L.

www.cabaretvoltaire.es

©1999 Edna O’Brien

©de la traducción, 2025 Cruz Rodríguez

©de esta edición, 2025 Editorial Cabaret Voltaire SL

IBIC: BGL

ISBN-13: 978-84-19047-82-3

Producción del ePubbooqlab

Dirección y Diseño de la Colección

MIGUEL LÁZARO GARCÍA

JOSÉ MIGUEL POMARES VALDIVIA

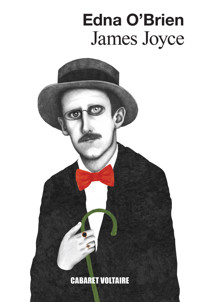

Cubierta: James Joyce ©2025 Sara Morante

Guarda: Edna O’Brien

©2006 Nigel Case/cortesía de Houghton Mifflin

Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro -incluyendo las fotocopias y la difusión a través de Internet- y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos.

Whack fol the dah, ahora baila con tu pareja, baila por la sala y menea las piernas.

Ya dirás si te he mentido, ¿no es la monda el velorio de Finnegan?

CANCIÓN IRLANDESA

HABÍA UNA VEZ

Había una vez un hombre que iba caminando por Dublín y se dio a sí mismo el nombre de Dedalus en honor a Dédalo, el hechicero, constructor de laberintos y artífice de alas para Ícaro, que voló tan cerca del sol que se cayó, del mismo modo que el dublinés y apostólico James Joyce cayó en las profundidades de un mundo de palabras, desde las «epifanías» de su juventud hasta el «caosmos» verbal de sus últimos años.

James Joyce, pobre «viga» [joist], «hombre fiestnominal, sustento de una casa alegre en un suburbio de abatimiento». Su apellido, derivado del latín, significa «diversión», pero a menudo él se veía de otro modo: como un jesuita farisaico que rechazaba el cuerpo terrenal de Cristo, un libidinoso, un cristiano lujurioso, un todólogo, un bardo amigo de estibadores, un farsante sin igual, un fraile con hábito de plumas, un timonel, un exhibicionista de sala de juegos y un hombre con el don de los irlandeses para las letras.

Amigo del despilfarro y de las contradicciones flagrantes, temeroso de perros y truenos, era en cambio capaz de infundir miedo y obediencia entre quienes lo rodeaban. Un hombre que a los treinta y nueve años lloró porque no tenía una familia numerosa y, sin embargo, abominaba de la sociedad y de la Iglesia, para quienes su madre, como tantas otras madres irlandesas, no era más que una «vasija rota de parir niños». Su madre tuvo un total de diecisiete hijos. Algunos murieron siendo bebés, otros en la niñez, dejándolos a ella y a su marido a cargo de una familia de diez criaturas.

«Aquellos tinteros encantados», como llamó Joyce a los hogares de su infancia, fueron las doce o trece direcciones que sus desventuras financieras los obligaron a ir ocupando. Al principio, vivieron en una comodidad relativa en la que llegó a haber, incluso, trazas de cierto esplendor. Su madre, la señorita May Murray, hija de un comerciante de vinos dublinés, versada en canto, baile, etiqueta y buenas maneras, fue una muchacha religiosa y, toda su vida, parte de la Cofradía de Nuestra Señora. Cantaba en el coro de la iglesia y fue allí donde su futuro y rabelesiano marido John, catorce años mayor que ella, quedó prendado de May y empezó a cortejarla. La madre de John se opuso a la pareja, puesto que consideraba a los Murray gente de categoría inferior, pero él se mantuvo firme en su petición de mano e incluso se mudó a la misma calle donde vivían los Murray para poder llevar a May de paseo. Los noviazgos en Dublín no eran otra cosa, pasear por las calles neblinosas bajo la luz amarilla de las farolas a lo largo del canal o por la playa que James Joyce inmortalizaría en su prosa: «El verde intenso de la bahía disolviéndose en el seno blanco del mar borroso». Su padre y su madre habían paseado por los mismos lugares por donde él pasearía en su juventud, sin rumbo y perdido en ensoñaciones, y en sus narraciones describiría cada paso, cada óvalo de arena mojada o seca, el canto de los pájaros, las algas de color esmeralda y oliva, plasmándolo todo en un espejismo de palabras al mismo tiempo real y transubstanciado que, en adelante y para siempre, sería conocido como el Dublín de Joyce. Se sentía tan orgulloso del resultado que llegó a afirmar que si el Dublín de su época fuera destruido, podría reconstruirse a partir de sus obras.

James Augustine Joyce, segundo hijo del matrimonio, nació el 22 de febrero de 1882. Otro niño, John, había muerto al nacer y el padre se permitió entonces el prosaico comentario de «con él enterré mi vida», a lo que May Joyce no dijo nada: sentía una deferencia innata hacia su marido, unida a cierto fatalismo ante las vicisitudes de la vida. Pero John Joyce no enterró su vida con su primogénito: era un hombre alegre y sano que conservó el humor y el buen ánimo muchos años más. Sin embargo, tras diecisiete embarazos y casi otras tantas mudanzas, la pobreza, las decepciones y la muerte de varios niños acabarían destrozando a la familia. John Joyce daba constante rienda suelta a su animadversión por la familia de su mujer y, en ocasiones, por su misma esposa: el apellido Murray apestaba, mientras que el de Joyce transmitía «un perfume achispado». En las fotografías solo aparecían antepasados de los Joyce, y el escudo de armas de la familia se exhibía con orgullo. John Joyce era un hombre de talento, gran tenor, estupendo anecdotista y alguien cuyo ingenio escondía una ferocidad desesperada.

A James de joven se le conocía como «Sunny Jim» y, al ser el favorito, podía escapar de su cuarto y bajar las escaleras anunciando alegremente su presencia. A los cinco años cantaba en las celebraciones musicales de los domingos y acompañaba a sus padres a los recitales que ofrecía el club Bray Regatta. Para entonces ya era corto de vista y llevaba gafas. Resulta harto evidente que adoraba a su madre, a quien, empapado como estaba del ritual y los preceptos de la Iglesia católica, identificaba con la Virgen María. May Murray era una mujer tan piadosa que confiaba más en su confesor que en cualquier miembro de su propia familia. Se mostraba posesiva con Sunny Jim, a quien aconsejaba no mezclarse con chicos rudos, e incluso condenó la felicitación de San Valentín que una niña llamada Eileen Vance le envió a su hijo cuando este tenía seis años:

Oh, Jimmie Joyce, eres mi amor,

eres mi espejo de la noche al alba.

Te preferiría a ti sin un penique

antes que a Harry Newell con su burro y su jardín.

Su «agradable madre», con su «aroma más agradable que el de su padre», era el objeto de toda su ternura, y cuando la dejó, fingió no ver las lágrimas que escondía tras el velo.

JESUITAS

A los seis años y medio lo matricularon en el tétrico y gris castillo del Clongowes Wood College. Su padre deseaba la mejor educación para su pequeño prodigio y lo envió con los jesuitas, donde otros niños mayores que él lo acosaban preguntándole si le daba el beso de buenas noches a su madre. Nada más admitirlo, descubrió su error y se desdijo. Ya adulto, se referiría a los jesuitas como una «orden despiadada que luce el nombre de Jesús a modo de antífrasis». No obstante, consideraba inestimable la formación que allí recibió. Una fotografía del día de su partida hacia el colegio lo muestra vestido como un niño malcriado, de rodillas junto a su madre, que aparece flanqueada por su marido y su padre, dos hombres que no se soportaban: John Joyce llamaba a su suegro «viejo fornicador» porque se había casado en segundas nupcias y, por su parte, John Murray era testigo del declive de su sumisa hija, causado por un embarazo al año, varios bebés a los que amamantar y niños a los que atender.

Pronto llegaron noticias de que James pasaba más tiempo en la enfermería que en clase y, para acabar de empeorar las cosas, fue víctima de una injusticia que nunca olvidaría ni perdonaría. El perdón le repugnaba. Un niño le había quitado las gafas y las había pisoteado, pero el padre superior creyó que las había roto el propio James para saltarse las clases y lo castigó con la palmeta. Joyce no dejó escapar una lágrima en público, pero por la noche lloró asustado: creía que moriría antes de que su madre viniera a llevárselo de aquel lugar. Escribió un himno a las dos madres, la terrena y la celestial. Como monaguillo, el ritual y la liturgia de la Iglesia católica lo conducían al éxtasis y la criatura a la que adoraba era la Virgen María en su torre de marfil. La Iglesia tuvo para él toda la pompa del teatro hasta que tomó conciencia de los lacerantes sermones de prelados inhumanos que se regodeaban en dar sus versiones del castigo y sus feroces visiones del infierno. Joyce lo absorbió todo, lo recordó y lo transcribió en la lánguida y desgarradora novela autobiográfica Retrato del artista adolescente. Pero llevaba el miedo tan arraigado dentro de sí que solía imaginarse a la muerte reptando por sus extremidades —igual que Sócrates había observado el flujo de la cicuta—, los brillantes centros cerebrales extinguiéndose uno a uno como lámparas, la confrontación del alma con Dios y luego la designación de un lugar para toda la eternidad: el cielo, el purgatorio o el infierno.

Permaneció en aquel colegio poco más de tres años y lo abandonó repentinamente por falta de recursos económicos. Así que regresó a una casa aún más pequeña que la anterior, donde pasó varios meses estudiando por su cuenta, escribiendo poesía y empezando una novela que ha desaparecido sin dejar rastro. Siguió un breve periodo en los Hermanos Cristianos y luego ingresó en el Belvedere College, otra escuela jesuita. Como él decía: «Jesuita en la vida, jesuita en diplomacia». Pero también estaba empezando a distanciarse de su querida madre. En la celebración de su confirmación en Clongowes, cuando le permitieron elegir el nombre de un santo protector, optó por Aloysius —san Luis Gonzaga—, quien, a imitación de Pascal, no dejaba que su madre lo abrazara por temor al contacto femenino. En su nueva escuela, James sobresalió en los estudios y ganó varios premios de redacción. Con el dinero así obtenido la familia pudo comprar ropa y comida e incluso permitirse alguna que otra escapada al teatro. Se dio por sentado que se ordenaría sacerdote; tal era su devoción que solía quedarse a deliberar en privado con Dios después del servicio. Su madre le cocía arroz especialmente para él como premio por ser tan aplicado. Cuando la familia salía de excursión a Howth o a Bull Wall, en Clontarf, él se llevaba un cuaderno con resúmenes de historia o literatura, o listas de vocabulario en francés o latín y, mientras los otros niños nadaban, James se preparaba preguntas para que su madre lo examinara. Los sacerdotes de la escuela reconocían que tenía una plétora de ideas y uno de ellos predijo que «Gussie» sería escritor.

La transición que experimentó en tan solo unos años revela la determinación de un samurái. Pasó de la ternura infantil a la indiferencia más cáustica, de la piedad cobarde a la duda y la rebelión. El despertar sexual le llegó a los doce años, cuando volvía a casa con una joven niñera y esta le pidió que se volviera de espaldas para poder orinar. Aquel sonido excitó a James. Un año después, una prostituta lo paró en la calle y su titubeante fe pronto se apagaría para siempre al comprender que no sería capaz de llevar una vida de celibato y libre de pecado. Al principio, el cambio fue encubierto: su vida en casa y en la escuela era una cosa, y su vida interior, otra muy distinta, puesto que empezó a cuestionar los principios de la Iglesia y la familia. Al poco tiempo visitaba los burdeles, y la fascinación por estas casas prohibidas no le abandonaría nunca. Escribió sobre ellos en el Ulises, dotándolos de una emocionante vida de alucinación que apenas guarda relación con las sórdidas mazmorras que frecuentaba. Las chicas que había conocido antes, aquellas vestales con las que había jugado a las charadas en las fiestas navideñas, eran remilgadas e hipócritas, compañía poco adecuada para quien estaba decidido a «pecar con alguien que se regocijara con él en el pecado».

Los jesuitas empezaron a advertir su relajamiento e interrogaron a Stanislaus, cuyo papel en la vida era el de atribulado hermano menor, «tan útil como un paraguas». Nervioso ante tanta pregunta, Stanislaus dejó escapar que James tenía la costumbre de corretear por el dormitorio con una joven sirvienta y los curas mandaron avisar a la señora Joyce. Esta despidió a la muchacha y alertó a los vecinos de la transgresión cometida por la chica. Castidad a cualquier precio: tal era el lema en una casa de solo tres dormitorios, ocho o nueve niños nacidos —y más en camino— y un padre que llegaba a casa borracho, furioso y armando escándalo. «Cama montura, cama de niño, cama de muerte; luz fantasmal…»; el joven James fue testigo de todo eso y más.

Tras la muerte de otro niño, Frederick, el desesperado padre trató de estrangular a la madre, asiéndola por la garganta mientras gritaba: «¡Por Dios, basta ya!». En medio de la confusión y con los hermanos más pequeños aterrorizados, James tiró a su padre al suelo de un puñetazo y lo inmovilizó para que su madre fuera a refugiarse a casa de los vecinos. Al cabo de unos días se presentó un sargento de policía que sostuvo una severa charla con el padre y, si bien los golpes cesaron, continuaron las amenazas y los gritos. John Joyce, que no encontraba salida para sus talentos, descargaba su frustración en la familia. Una noche, cruzando el puente de Capel Street medio borracho y escoltado por el joven James, decidió que el muchacho necesitaba una experiencia formativa y lo sostuvo colgando cabeza abajo sobre el Liffey durante varios minutos. Pero James disculpaba los errores del padre porque, al fin y al cabo, ambos eran «pecadores».

TINTEROS

Con los años fueron mudándose a distritos cada vez más insalubres, desde el sur de Dublín, con sus aires de respetabilidad, hasta la costa de Bray, luego de vuelta a un pequeño adosado en Dublín y, más tarde, a las humildes casas del norte de la ciudad, casi un arrabal de farolas rotas y mujeres con carretillas que vendían coles y patatas por la calle. Con cada mudanza James fue bosquejando mentalmente un mapa de la ciudad, por lo que su padre afirmaba que si llegaban a instalarse en el Sáhara, el joven también dibujaría el mapa del lugar. James ya fantaseaba con fugarse. Le parecía que la familia era una red de la que había que huir, pero también sabía que aquellas criaturas prisioneras y en apuros —la madre pasiva, el padre irascible, los hermanos y hermanas atemorizados y perplejos— eran el potente material de sus futuras obras. Para él, como para Sófocles, las grandes historias nacían en el caldero familiar. Había visto mucho y también se le exigía mucho. Mientras George, su hermano pequeño, agonizaba en casa por culpa de una peritonitis, lamentándose entre lágrimas de que era demasiado joven para morir, James se sentó al piano y tocó una pieza que había compuesto para un poema de Yeats que consideraba el más bello que había leído: «¿Quién irá ahora con Fergus / y atisbará en la espesura del bosque?».

Fue a la vez padre e hijo para la desconsolada familia. Pero esa noche, cuando todos dormían, regresó junto al pequeño cadáver y se fijó en que todavía se vislumbraba bajo sus párpados, cerrados demasiado pronto, el azul de los ojos del niño. Esta extraña ternura que insuflaría a los relatos de Dublineses la mantenía en secreto, prefería mostrarse distante con todos los miembros de la familia. Leía vorazmente; sacaba libros de la biblioteca de Capel Street y, claro está, despertaba la cólera del bibliotecario eligiendo tomos de contenido cuestionable. A veces enviaba a su hermano Stanislaus a buscar los libros o a empeñarle algo. James había conquistado a la familia y no temía las críticas ni de los suyos ni de los maestros. Los curas de Belvedere pensaban que quizá consiguiera un puesto de oficinista en la fábrica de cerveza Guinness y a su padre le parecía que estaba hecho para estudiar leyes. Finalmente, James se decidió por la medicina, pero su vocación se limitó a unos breves escarceos mientras consideraba salir de viaje por Inglaterra como un juglar con su laúd. Apenas asistía a las clases ni estudiaba en casa, no se presentaba a los exámenes y se dedicaba a pasear inventando epifanías, trabajando las sílabas hasta convertirlas en «prismas de mil tonalidades».

A pesar de tanta miseria, decidió observar la vida que lo rodeaba, escribir sobre ella y devolverla al mundo «entre música celestial». Conseguía parecer siempre despreocupado y, de haber llevado un cartel encima, en él pondría «cuidado con los cenizos». Dejaría atrás «la tumba de su niñez», o al menos eso creía él. Su máxima era vivir, consentir, satisfacer y ceder a la «lujuria de los McLochlann» que corría por sus venas. Las prostitutas no costaban demasiado: «Todo polla y ni un penique», como diría la alcahueta del Ulises cuando Stephen Dedalus y Leopold Bloom entran en la guarida de la iniquidad. Según Stanislaus, una de las prostitutas del burdel que frecuentaba su hermano apreciaba tanto a James que le ofreció dinero para inscribirse en un concurso de canto, pero él era demasiado orgulloso para aceptarlo. Realmente Joyce era muy orgulloso. Cuando le recordaban que su nombre aparecía en un tablón de anuncios de la universidad porque todavía no había pagado la matrícula, fingía no haberlo visto.

El descubrimiento de Ibsen fue tan fundamental para Joyce como la caída, camino de Damasco, para san Pablo. Consideraba a Ibsen mejor que Shakespeare, lo reverenciaba porque despreciaba la falsedad y la hipocresía. Una carta dirigida a Ibsen nos muestra a Joyce como un guerrero que se identifica con las batallas del dramaturgo noruego, aquellas que, como él mismo diría, «se libraban y se ganaban en la mente». Ibsen le había mostrado cómo avanzar a la luz de un heroísmo interior. «Pero siempre nos guardamos para nosotros mismos las cosas más queridas», escribió, confesión elocuente que Joyce envió en noruego a un hombre incapaz de leer en inglés, y conmovedor reconocimiento de sus carencias emocionales. La evasiva, el sarcasmo, la altivez no eran más que una máscara. Al final de la carta escribió: «Su obra en la tierra llega a su final y se acerca el silencio. Le acecha la oscuridad». Tenía diecinueve años. Los jóvenes no suelen saber de estas cosas a no ser que sientan ya una premonición de su propia oscuridad. Las riñas, las muertes, el hambre, la lucha constante por conseguir dinero habían sido su amarga escuela y lo habían conducido a despreciar a su familia y a su país. A la salida de una representación de Sudermann donde se diseccionaba despiadadamente a una familia, les dijo a sus padres que no tenían necesidad de haber ido al teatro, pues lo que habían visto en escena ya lo tenían en casa. Les advirtió que ellos acabarían igual.

Escribía reseñas de teatro para entretenerse, imitando el estilo de Carlyle, de Macaulay o del cardenal Newman, y al día siguiente comparaba su versión con la de la prensa, escrita por cualquier inculto. Calificaba esta falta de vigor intelectual como la «condición venérea de los irlandeses». No ocultaba su desprecio por el sopor intelectual que lo rodeaba y la adhesión cobarde a la madre Iglesia. Quería irse a otro lugar, como los gansos salvajes. Quería «continentalizarse». Soñaba con ir a París, aquella «luz para los amantes en el bosque del mundo». Recordaba sus sueños y por la mañana transcribía algunos en un cuaderno. Todos contenían indicios de una imaginación prodigiosa e inquieta: un paisaje de cuento de hadas cubierto de niebla y nieve y amenazado por la presencia de una bestia, un arquetipo que tiene que conquistar. Una bestia murmuraba palabras que él no conseguía entender y que, claro está, prefiguraban su asalto al lenguaje, sus vertiginosas escaladas, palabras hiladas para adoptar una luz nueva, otro lustre, significados múltiples, las letanías caprichosas de alguien que eligió creer que Jesús era más hijo de Dios que de María.

Rompió con la Iglesia católica cuando aún era un adolescente, pero en cierto sentido nunca la abandonó; no pudo: el adoctrinamiento que recibió por parte de su madre y de los curas había sido demasiado intenso. Se declararía en guerra abierta contra ambas madres, sin arrepentirse jamás, y calificó a la Iglesia católica de «fregona de la cristiandad». Los sermones de los curas le provocaban terror y repugnancia. Aquellos jackpriests, como él los llamaba haciendo un juego de palabras con jackpot, «premio gordo», se dedicaban a intimidar y humillar a los fieles con sus bramidos en latín, tonsurados y borrachos, con sus figuras corpulentas y gruesas de tanto comer. Le habían hablado de los condenados cayendo en el infierno como granizo y, en un arrebato memorable, un sacerdote había explicado que si todas las enfermedades del mundo, todas las guerras del mundo y todos los males del mundo pudieran evitarse cometiendo un único pecado venial, aun así sería mejor no cometerlo. Era absurdo.

En Retrato del artista adolescente Stephen Dedalus diría: «He intentado amar a Dios»; una deserción que lleva implícito el asco que sentía por los ministros de Dios. Los poetas eran los guardianes del espíritu, y los sacerdotes, sus destructores y usurpadores. Para Joyce los cuerpos de los condenados clamando misericordia y sus lenguas convertidas en bolas de fuego eran tan reales como las llamas del infierno tan vívidamente descritas. Logró eludirlas, pero dejar la Iglesia no es lo mismo que dejar a Dios. Los motivos religiosos impregnarían su obra, el sermón de Retrato del artista haría estremecer a los futuros lectores, y diversas parodias sobre la oración y la eyaculación salpicarían sus libros tanto a modo de desafío como de homenaje a sus delirantes mentores. Cargaría con su obra «como un cáliz» y toda su vida insistiría en que lo que hacía era «una especie de sacramento». Padre, Hijo y Espíritu Santo —y Jakes McCarthy—1 conformarían cada uno de los mundos que esculpió. Entre los detalles más seculares cabría señalar, por ejemplo, que a Joyce le gustaba la mermelada de moras porque la corona de espinos de Cristo estaba confeccionada con ese arbusto y que llevaba corbatas moradas durante la Cuaresma.

1 Periodista deportivo irlandés que cubrió partidos de rugby y de fútbol desde la década de 1870 hasta 1901, año de su muerte. (N. de los E.)

REBELIÓN

De entre todos los grandes escritores irlandeses, la relación de Joyce con su país sigue siendo la más visceral y, no obstante, meditativa. Beckett, que llevaba una vida mucho más recluida, fue rotundo: hizo de Francia su hogar y acabó escribiendo en francés, y a pesar de que sus obras elegiacas guardan el soplo de su tierra natal, no esperaba que Greystones, donde nació, quedara grabada en la conciencia del mundo. Joyce sí. Joyce decidió reinventar la ciudad que lo había marginado, que se había reído de él y lo había excluido de los círculos literarios. Sería el poeta de su raza. En uno de sus primeros versos se comparó con un venado cuyas astas cargaban contra la tierra.

J. M. Synge lamentaba cada noche que pasó fuera de Irlanda y Yeats creía que el espíritu de los antiguos constituía la fuente interior de su poesía, mientras que para Joyce lo constituían una virgen de escayola de Fairview —presidiéndolo todo desde su hornacina elevada como un ave de corral en su aseladero—, el olor de las verduras en descomposición y una confraternidad de almas en idéntica situación. Decir que este hombre estaba enfadado sería quedarse corto: ardía en cólera. Nadie que no haya vivido con sus estrecheces y espantosas circunstancias puede entender el peso de una infancia como la suya. Sobre todo porque los Joyce habían ido de más a menos, habían caído desde el semirrefinamiento —con sirvientes, una mesa puesta con esmero, cristalería tallada, un piano y todo el equipamiento de una vida de clase media— hasta quedar relegados a los barrios bajos de Mountjoy Square, con las mansiones demacradas y espectrales en cuyos umbrales abiertos se sentaban los niños como ratones. Una caída que tendría tantas repercusiones como la desgracia de Humphrey Chimpden Earwicker —el protagonista de Finnegans Wake— en Phoenix Park cuando corre la voz de su fechoría sexual.

El joven James cruzaba los descampados de Fairview recitando «la prosa veteada en plata» del cardenal Newman, en un intento de borrar de su mente el mal ambiente familiar, la pileta esmaltada en la que se había lavado y el reloj de la cocina, que iba una hora y veinticinco minutos adelantado… El paseo lo llevaba por caminos inundados, junto a vertederos, desperdicios, árboles empapados, tiendas de comestibles, una cantera que le recordaba el espíritu de Ibsen, su héroe, y los muelles donde «los negros brazos de los enormes buques» hablaban de países lejanos, lugares a los que anhelaba escapar. Nunca perdería la ira que sentía entonces, sublevado ante la visión de la masa gris del Trinity College, «firmemente asentada en la ignorancia de la ciudad», o de la estatua de Thomas Davis, el poeta nacional, cubierta de bichos. Incluso la cándida florista suplicándole que le comprara algo lo exasperaba y avivaba la furia que le despertaba su propia pobreza. Ninguna magdalena proustiana evocaría ese paisaje riguroso. Joyce podría suscribir las palabras que Auden dedicó a Yeats: «La insensata Irlanda te lastimó y te empujó a la poesía».

Los curas avisaron a su madre de que la fe de su hijo se tambaleaba. Lo llamaron infiel porque se negaba a comulgar y a confesarse, y ella supo sin necesidad de que se lo dijeran que su hijo había caído en pecado mortal. La influencia que tenía sobre él se había disipado. Mientras Joyce llenaba la maleta con ropa de segunda mano para ir a París, su madre le dijo que había rogado para que aprendiera, lejos de casa, lo que era el corazón, y lo que este siente. Él despreciaba la piedad y la sensiblería. Le daban asco y lo ponían nervioso. Igual que su país. Lo abandonaba, o eso decía, por miedo a sucumbir a las enfermedades nacionales; a saber: el provincianismo, la filosofía de tres al cuarto, la falta de honestidad, la vacuidad y las peroratas que reservaban todo su sentimentalismo para Dios y los muertos. Pero aunque se hubiera distanciado emocionalmente de su madre, su recuerdo lo perseguía y le guardó un rencor que persistiría hasta la muerte de ella, e incluso después.

Las cartas que su madre le envió a París son súplicas de reconciliación y reconocimiento. Quería que su hijo supiera que no era tan estúpida como él pensaba y que su ignorancia no se debía a una falta de deseos de superarse. Era una mujer de más de cuarenta años, con diez hijos vivos, cinco muertos y un marido que, invariablemente, se bebía su paga, que escribía a su talentoso hijo sobre sus ambiciones y las perspectivas que se abrían ante él. Su preocupación resulta conmovedora: James no debería beber agua sin hervirla o filtrarla primero. Le asegura que le enviará otra transferencia en cuanto consiga algo de dinero. Que tuviera el tiempo, por no decir el aguante —cuando era ya, aunque no lo supiera, una mujer moribunda—, para escribir estas cartas las hace todavía más impresionantes.

Las cartas de él oscilan entre la arrogancia y la autocompasión. Pasa frío, nervios y no puede permitirse tener una estufa de aceite. Lleva cuarenta y ocho horas sin comer. En cuanto empiece los estudios de Medicina necesitará más dinero para una bata blanca y utensilios de disección. Pide que le envíe libros, una copia de un cancionero británico y las óperas de Wagner, y le recuerda que le diga a Stanislaus que vaya a recuperar unos libros de la casa de empeños. Con una ciega indiferencia la informa de que su amigo (y enemigo) Oliver St. John Gogarty le ha escrito para explicarle que otro amigo había comentado que «hay algo de sublime en la independencia de Joyce». Ella le envía dinero cuando consigue que su marido se lo dé, aunque ello signifique negárselo a sus otros hijos para ropa o comida. Ha tenido que vender una alfombra para poder enviarle la próxima mensualidad y él le contesta alegremente que espera que no fuera la alfombra nueva. Ella tiene tan mal la vista que apenas ve. Su hija pequeña, May, también tiene problemas de visión y las dos han visitado al oftalmólogo. Él le aconseja que compren las gafas que les prescriban, pero no sugiere de dónde sacar el dinero para pagarlas. Ella recibe una regañina por haber enviado el dinero en sábado porque en domingo no puede retirarse efectivo. Es más, a James se le han caído los botones de sus pantalones buenos. Ella le contesta que no se preocupe porque le encargará un traje nuevo. A James le gustaría uno azul y, si puede ser, que envíe también un sombrero del mismo color. El azul tenía para él, siempre tan supersticioso, el valor de un talismán. Era el color de sus ojos y el color que adornaría la primera edición del Ulises, ese «excremento» de libro que habría matado a su madre de no haber estado ya muerta. Para el resto de la familia la obra de Joyce tampoco se quedaría corta en lo referente a traiciones. Cuando escribió sobre el mar verde moco, los mocos formaban parte de su imaginería cotidiana tanto como el mar o la uña de una madre manchada con la sangre de un piojo aplastado, pero las familias no lo ven así, no pueden verlo así. El escritor expone y refuerza la vergüenza que sienten, y no pueden perdonárselo.

Que su madre lo quería tanto como querría a un pretendiente se evidencia en cada línea de sus cartas y él la complace adoptando el papel de caballero. El pudin que ella se ofrece a mandarle debe enviarlo en una caja resistente y bien empaquetada para que no la abran en aduanas. De vez en cuando James se permite algunas palabras de agradecimiento, mencionando alegremente una cena seguida por un puro o una caja de confeti que lanzó en la calle para carnaval. No se alude a la bebida ni a las «fornicadoras», las prostitutas que frecuentaba y sobre las que escribía lujuriosas descripciones anatómicas en latín macarrónico para sus compinches de juergas y estudios. Estas las enviaba en postales con una fotografía suya al estilo Rimbaud, vestido con un abrigo largo: el vividor bohemio disfrutando de la decadencia parisina. Un amigo, C. P. Byrne, quedó tan impresionado por estos boletines escatológicos que rompió su relación con Joyce por un tiempo. Más adelante recibiría su merecido al aparecer, apenas disimulado, en Retrato del artista adolescente como un mojigato aspirante a prelado.

Mientras tanto, la señora Joyce vivía convencida de que su estudioso hijo daba clases a varios alumnos, asistía a misa de vísperas en Notre-Dame o Saint-Germain, estaba leyendo la Metafísica