16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ch. Links Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ein Israeli verschafft palästinensischen Stimmen Gehör

Nach dem jüngsten Gaza-Krieg scheinen die Gräben zwischen Israelis und Palästinensern wieder einmal unüberwindlich. Einer, der unermüdlich dafür kämpft, die Sichtweisen der anderen Seite zu vermitteln, ist der israelische Journalist Ohad Hemo. Seit fast zwei Jahrzehnten berichtet er aus den palästinensischen Autonomiegebieten und hat sich an Orte gewagt, die die meisten seiner Landsleute niemals betreten würden. In diesem Buch gibt er intime Einblicke in die palästinensische Gesellschaft, wie sie selten zu bekommen sind. Und er plädiert nachdrücklich dafür, die Zwei-Staaten-Lösung zu retten, so lange es noch möglich ist.

»Um den Stimmen der Palästinenser:innen Gehör zu verschaffen, geht Ohad Hemo seit Jahren keiner Gefahr aus dem Weg. Durch seine Menschlichkeit und Unerschrockenheit hat er das Vertrauen der Menschen gewonnen. Ein faszinierendes Buch.« ABRAHAM B. YEHOSHUA

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 440

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Ohad Hemo

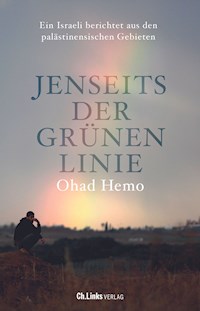

Jenseits der Grünen Linie

Ein Israeli berichtet aus den palästinensischen Gebieten

Ohad Hemo

JENSEITS DER GRÜNEN LINIE

Ein Israeli berichtet aus den palästinensischen Gebieten

Aus dem Hebräischen von Barbara Linner

Editorische Notiz

Häufig werden hebräische und arabische Begriffe oder Namen bei übersetzungen ins Deutsche mit der im Englischen verwendeten Schreibweise wiedergegeben. In diesem Buch wird dagegen eine dem Deutschen angepasste Schreibweise verwendet. Ausnahmen erfolgen bei Personen, die mit einer selbstgewählten (oder anders eingebürgerten) Schreibweise ihres Namens bekannt sind. Der Apostroph zwischen zwei Vokalen steht füden arabische Buchstaben »ajin«. In runden Klammern stehen Erläuterungen des Autors, in eckigen solche der übersetzerin.

Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel Pnei haschetach – ha-palestinim me-bifnim bei Keter Books, Ben-Schemen.

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

Ch. Links Verlag ist eine Marke der Aufbau Verlage GmbH & Co. KG

© 2020 by Ohad Hemo

© 2021 für die Übersetzung aus dem Hebräischen Barbara Linner

© Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 2022

Entspricht der ersten Druckauflage von 2022

www.christoph-links-verlag.de

Prinzenstraße 85, 10969 Berlin

Umschlaggestaltung: zero-media.net, München, unter Verwendung eines Fotos aus dem Flüchtlingslager Bureij im Gazastreifen vom 27. Oktober 2015, das während der Auseinandersetzungen zwischen palästinensischen Protestierern und der israelischen Armee aufgenommen wurde (© mauritius images / ZUMA Press, Inc. /Alamy)

Karten: Peter Palm, Berlin

ISBN 978-3-96289-148-0

eISBN 978-3-86284-512-5

Inhalt

Prolog

Im eisernen Griff: der Gazastreifen

Ein blauer Mann in einer grünen Welt: die Hamas

Min dschuwwa: sicherheitsrelevante Häftlinge

Die schwarze Fahne: der Islamische Dschihad

Ströme von Milch und Honig: Selbstmordattentate

Das sinkende Schiff: die Fatah

Gassen des Zorns: die Flüchtlingslager

Ein Leben zwischen zwei Welten: Kollaborateure

Rückkehr zu 1987: Resümee einer Reise

Glossar

Karten

Der Autor

Die Übersetzerin

Für meinen Vater

Der Mensch, für den das Feld seine zweite Natur war und die Menschlichkeit – die erste.

Prolog

Wir gingen durch die engen Gassen Dheischehs südlich von Bethlehem, nicht weit von Jesus’ Geburtsort. Es ist eines der größten palästinensischen Flüchtlingslager im Westjordanland. Die Häuserwände sind mit Graffiti bedeckt, die zwischen naiv und provokativ rangieren, Bilder von Kindern, die Ballons fliegen lassen, sind ebenso zu sehen wie Illustrationen von Gewehren und Porträts von Schahids [islamische Märtyrer für den Heiligen Glaubenskrieg]. Wir waren schon seit vielen Jahren befreundet, Muhammad Ja’far und ich. Er gilt als führender Vertreter der PLO in Dheischeh und spricht fließend Hebräisch, ein Andenken an seine Vergangenheit als Häftling im israelischen Gefängnis während der beiden Intifadas. Ich selbst bin ein israelischer Journalist, der schon seit fast zwei Jahrzehnten in den besetzten Gebieten ein und aus geht und der israelischen Öffentlichkeit, die seit Jahren keinen Fuß hierher setzt, als Auge und Ohr dient.

»Könnte es sein«, stichelte ich, »dass ihr gar nicht mehr so wichtig seid? Während sich bei euch immer noch alles um den Konflikt mit uns dreht, hat sich Israel längst weiterentwickelt. Die arabische Welt hat sich uns geöffnet, die Golfstaaten, der Sudan, Marokko unterzeichnen Friedensabkommen, die Normalisierung greift um sich – womöglich habt ihr einfach den Zug verpasst.«

Muhammad blickte mich an und deutete dann auf einen barfüßigen, etwa vier Jahre alten Jungen, der in der armseligen Gasse herumstrolchte.

»Siehst du ihn?«, erwiderte er. »Dieser Junge, Ohad, ist viel relevanter für dein Leben und das Leben der Israelis als jeder Emir oder Scheich aus den Emiraten oder Bahrain, der mit euch ein Friedensabkommen unterzeichnet. Alles Geld der Welt wird euch nichts nützen, wenn dieser Junge weiter in Armut und Elend unter der Besatzung lebt.«

»Und inwiefern ist er relevanter?«, hakte ich nach.

»Wenn dieser Junge beschließt, sich einen Sprengstoffgürtel um den Bauch zu schnallen oder sich eine Waffe zu nehmen, und einen Anschlag verübt, dann wird euch kein Millionär aus den Emiraten helfen können«, sagte er. »Und daher, löst erst einmal den Konflikt mit uns, euren Nachbarn, denn solange der nicht gelöst ist, werdet ihr keine wirkliche Ruhe haben und auch nicht aufhören, ein Fremdkörper im Nahen Osten zu sein.«

Diese einfache Wahrheit bringt derzeit die Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts am besten auf den Punkt. Jahrzehntelang stand diese Auseinandersetzung im Brennpunkt des Interesses, das der Nahe Osten hervorrief, und ihre Ausläufer waren in fast jeder Ecke der Region und darüber hinaus wahrzunehmen. Doch der Arabische Frühling 2011 ließ dieses Interesse allem Anschein nach schwinden. Staaten fielen auseinander, Bürgerkriege brachen aus, radikale islamische Gruppierungen entstanden und bestimmten die internationale Agenda, und die Konfrontation zwischen den Giganten Sunniten und Schi’iten rückte in den Vordergrund. All das führte dazu, die komplizierten Beziehungen zwischen Israel und den Palästinensern weniger relevant erscheinen zu lassen. Ist das tatsächlich so?

Immer noch bilden diese Beziehungen eine der zentralen tektonischen Platten, die im Nahen Osten in Bewegung sind, und die seismischen Wellen breiten sich über die Grenzen des historischen Landes Israel oder Palästina aus. Auch heute befeuert dieser Konflikt diverse antiwestliche Gruppierungen in der arabischen und muslimischen Welt.

Doch 2022 unterscheidet sich die Lebenswirklichkeit in den besetzten Gebieten drastisch von der, die ich vor fast zwei Jahrzehnten erlebt habe. Es ist schwierig, den Moment auszumachen, wo die Veränderung begann. Wie bei einem riesigen Schiff verlief der Kurswechsel langsam, fast unmerklich. Die katastrophalen Ergebnisse der Zweiten Intifada, die Desillusionierung über die Selbstverwaltungsinstitutionen in Gaza und im Westjordanland, die Entfremdung von ihnen, dazu die schleichende Verzweiflung darüber, dass keine Aussicht auf Veränderung besteht – das alles hat das Schiff von seiner Richtung abgebracht und, wie mir scheint, auf einen neuen Kurs gesetzt, der eigentlich ein alter ist.

Der erste bedeutsame Wendepunkt war natürlich das Jahr 1993, als der Weg zur staatlichen Souveränität gebahnt wurde – nicht mit Waffengewalt, sondern durch Verhandlungen, die mit einem mutigen Händedruck endeten. Durch die Unterzeichnung des Osloer Friedensvertrags und die Etablierung der Palästinensischen Autonomiebehörde wurde eine palästinensische Teil-Unabhängigkeit eingeleitet. Dann jedoch brach die Zweite Intifada aus, deren Erkennungsmerkmal der Sprenggürtel war, und der Traum vom palästinensischen Staat, der in greifbarer Nähe zu sein schien, rückte in weite Ferne.

Innerhalb von sieben Jahren hatten die Palästinenser zwei große strategische Entscheidungen getroffen – einmal entschieden sie sich für den Frieden und einmal für den Krieg. Seit jedoch die Zweite Intifada ihr Ende gefunden hat, trifft auf beiden Seiten niemand mehr eine Entscheidung. Alle scheinen sich einig zu sein, dass der Frieden zu viele Gefahren birgt und der Krieg einen zu hohen Preis hat.

Doch es wäre ein Irrtum zu denken, dass die Beziehungen zwischen Israel und den Palästinensern an einem toten Punkt eingefroren wären. Im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte haben sich auf beiden Seiten weitreichende Veränderungen ergeben. Dieses Buch möchte einen frischen und ungewöhnlichen Blick auf die Entwicklungen bieten, die sich auf palästinensischer Seite abspielen.

Das Jahr 2021 wird auch wegen eines Ereignisses in Erinnerung bleiben, das für die Beziehungen zwischen Israel und dem Gazastreifen von historischer Bedeutung ist: die Operation Schomer chomot (»Schutzschild«), wie es in Israel genannt wird, oder Krav cherev jeruschalajim (»Operation Jerusalem-Schwert«), wie die Palästinenser es nennen, oder auch einfach »der vierte Gazakrieg«, wie ich es bezeichne. Es war für beide Seiten so zerstörerisch wie die übrigen Militäraktionen der letzten eineinhalb Jahrzehnte in Gaza. Und doch war etwas neu.

In den Kämpfen, die am 10. Mai 2021 ausbrachen, wollten die Machthaber im Gazastreifen zum ersten Mal ihren Einflussbereich erweitern und eröffneten eine Front aufgrund von Ereignissen, die sich fern von ihrem 365-Quadratkilometer-Territorium abspielten: die schweren Auseinandersetzungen im Ostjerusalemer Stadtteil Scheich Jarrah und auf dem Tempelberg seit Anfang des Monats. Israel wurde ultimativ aufgefordert, seine Sicherheitskräfte von der al-Aqsa-Moschee und aus dem Viertel zurückzuziehen; fünf Raketen, die der militärische Flügel der Hamas auf Jerusalem abschoss, sollten der Forderung Nachdruck verleihen. Ein Signal, dass die Hamas nicht nur in Gaza, sondern auch in anderen Teilen des Landes Veränderungen erreichen wollte.

Ein besonderer Erfolg des elftägigen Feldzugs bestand in den Augen der Palästinenser darin, dass zum ersten Mal seit Jahren von verschiedenen Punkten aus gleichzeitig agiert wurde. Gaza kämpfte, Tausende junge Leute im Westjordanland stellten sich, genauso wie ihre Altersgenossen in Ostjerusalem, den israelischen Sicherheitskräften entgegen, und vom Libanon aus wurden Raketen abgeschossen. Doch der wichtigste Schauplatz der Auseinandersetzung lag, erstmals seit Oktober 2000, innerhalb des Staates Israel. Einige Tausend Palästinenser, israelische Staatsbürger, kamen den Aufrufen aus Gaza nach und beteiligten sich an gewalttätigen Protesten in den Städten des Landes mit gemischter Bevölkerung. Steine wurden geworfen, Brandsätze geschleudert, vereinzelt wurden Juden gelyncht, Synagogen angezündet und mehr. Der palästinensische Kampf um Jerusalem versetzte ganze Sektoren in Aufruhr, die über Jahre ruhig geblieben waren. So entstand das Gefühl, die Palästinenser vereinigten sich und forderten gemeinsam die übermächtige Herrschaft der Israelis heraus.

In den Monaten nach dem Krieg ging der Stern der Hamas auch im Westjordanland auf. Laut palästinensischen Umfragen im September 2021 wollten 56 Prozent der Palästinenser, auch im Westjordanland, Isma’il Hanija, Chef des Politischen Büros der Hamas, als palästinensischen Präsidenten. Nur 34 Prozent befürworteten eine Fortsetzung der Amtszeit von Muhammad Abbas, Vorsitzender der Fatah und der Palästinensischen Autonomiebehörde. Das war ein Ergebnis der Hochstimmung nach den Erfolgen in der Auseinandersetzung, zusammen mit der Enttäuschung und dem Zorn über die Autonomiebehörde, die die Wahlen verschoben hatte. Es wäre der erste Urnengang in den besetzten Gebieten seit fünfzehn Jahren gewesen.

Wieder bewies sich, dass es trotz der Dezimierung der Hamasbasis im Westjordanland durch Israel und die Palästinensische Autonomiebehörde, trotz der Verhaftungen und Knebelung aller, die mit der islamischen Organisation in Zusammenhang gebracht wurden, etwas gibt, das schwer auszurotten ist – und das ist die Verwurzelung in den Herzen.

Mein Herz raste vor Angst. Schweißtropfen liefen über meinen Rücken, während ich aufs Gaspedal trat. »Wenn mir hier was passiert, wäre das wirklich ein Klischee: zu Tode gekommen in Erfüllung seiner Aufgabe auf einer verlassenen Straße nahe Hebron«, versuchte ich im Stillen einen Scherz. Doch die Situation war alles andere als lustig. Hin und wieder warf ich einen bangen Blick auf das Fahrzeug hinter mir. Die vier Insassen verfolgten unser Auto, daran bestand kein Zweifel.

Als ich ein paar Minuten vorher am Rand des Städtchens Jata, südlich von Hebron und fernab jeder israelischen Siedlung, einen Schriftzug fotografiert hatte, hatten sie angehalten. Sie waren nicht zufällig dort unterwegs, offensichtlich hatte sie jemand informiert, dass im A-Gebiet, das unter der Herrschaft der Palästinensischen Autonomiebehörde steht, ein israelisches Fernsehteam eingetroffen war – ein ganz und gar nicht alltägliches Ereignis. Es gab noch etwas, das nicht an einen Zufall glauben ließ: die charakteristischen Bärte der vier Männer und die Aufkleber mit Koransuren an dem Wagen. Sie zeugten davon, wo sie emotional und organisatorisch zu Hause waren – irgendwo zwischen Hamas und Islamischem Dschihad.

»Sie haben uns nicht feindselig angeschaut, sondern eher neugierig«, versuchte ich mich und den Kameramann, der mit mir im Auto saß, zu beruhigen, während wir die leeren Sandstraßen entlangsausten, um aus der Gegend wegzukommen. Irgendwann verbreiterte sich die Straße, und der Wagen mit den vier jungen Männern überholte uns. Gleich danach blinkten sie und stoppten fast in der Mitte der Straße. Ich hatte keine andere Wahl, als sofort anzuhalten. »Was sollte sie davon abhalten, uns umzubringen?«, dachte ich entsetzt.

Alle Insassen des Wagens stiegen aus und schritten auf uns zu. Die Berge rundherum schienen auf mich einzustürzen. Einer der Männer machte ein Handzeichen, dass wir das Fenster öffnen sollten. Zögernd leistete ich Folge, auf das Schlimmste gefasst. Doch in seinem Blick lag etwas, das vermuten ließ, dass er nicht die Absicht hatte, uns etwas anzutun. Er beugte sich zu mir hinunter, lächelte und fragte in gutem Hebräisch: »Kann man ein Selfie mit dir machen,Kumpel?«

Die aufgestaute Spannung löste sich mit einem Schlag.

»Ich stelle fest, man sieht hier die Nachrichten auf Kanal 2« [israelischer Nachrichtenkanal, wurde 2017 zu Kanal 12], lachte ich befreit und zugleich überrascht von der Wendung der Geschichte.

»Nein, wir kennen dich noch aus dem Gefängnis. Wir haben dich dort fast jeden Abend gesehen«, lautete die Antwort.

Eine Unterhaltung entspann sich, in deren Verlauf ich erfuhr, dass die Wageninsassen Hamasmitglieder und trotz ihres jugendlichen Alters alle ehemalige Häftlinge waren.

»Glaub es oder nicht«, sagte der Älteste unter ihnen, »aber wir kommen gerade von einem Treffen mit eurem Mann vom Schabak [israelischer Inlandsnachrichtendienst] zurück. Er wollte wissen, ob wir mit den Anschlägen und muqawama (›Widerstand‹) aufgehört haben.«

»Und habt ihr aufgehört?«, fragte ich neugierig.

»Klar«, antworteten sie fast im Chor. »Wir wollen jetzt unsere Ruhe und ein normales Leben. Euer Schabak und unser muchabarat [palästinensischer Nachrichtendienst / Geheimdienst] lassen uns keine Luft zum Atmen. Ehrlich gesagt, wir haben diesen Mist hinter uns gelassen. Wir wollen leben.«

Sollte ich beschreiben, was eine unmittelbare Begegnung mit der rätselhaften Welt jenseits des Sperrzauns ausmacht, die für viele in Israel jenseits der sieben Berge liegt, so wäre das Treffen auf der abgelegenen Sandstraße südlich der Region Har Hevron ein ausgezeichneter Ausgangspunkt dafür. Hier trafen keine Repräsentanten von irgendetwas oder wandelnde Klischees unter Laborbedingungen aufeinander und verhielten sich vorhersehbar, nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, sondern es war ein Kontakt zwischen echten Menschen. Nach der in Israel verbreiteten Vorstellungswelt ist jedes Zusammentreffen mit vier jungen Hamasanhängern und Ex-Häftlingen von vornherein unstatthaft, es wäre von gegenseitigem Hass geprägt und könnte leicht in Gewalt ausarten. Nebenbei bemerkt, dürften das auf palästinensischer Seite viele spiegelbildlich betrachten. Doch vor Ort, in der Realität, erlebe ich immer wieder, dass die Welt komplexer ist, Vorurteile aufbricht und vor allem ständig Überraschungen bereithält.

Was dieses zufällige Treffen kennzeichnete, war hauptsächlich Neugierde und Interesse. Die vier jungen Männer wollten immer mehr über Israel erfahren und darüber, wie sich die Haltung der israelischen Gesellschaft gegenüber den Palästinensern entwickelte. Sie fragten nach meiner Arbeit in den besetzten Gebieten und wollten wissen, welche Lösung ich mir für den Konflikt vorstellen könnte. Als ich meine Meinung über den Terror äußerte, den ihre Organisation ausübt, hörten sie mir aufmerksam zu, hielten dem aber all die Schwierigkeiten entgegen, die Israel vor ihnen auftürmte. Ausführlich schilderten sie, welche Konsequenzen der »Frevel der Besetzung«, wie sie es nannten, hatte.

Kurz bevor wir uns trennten, luden sie mich ein, sie in ihrem Dorf zu besuchen. Und so traf ich einige Wochen später, ausgerüstet mit einer Kamera, zu einem Besuch dort ein. Wie viele der Ansiedlungen im Hebroner Gebiet wird das Dorf dem Einflussbereich der Hamas zugerechnet. Ich arbeitete zu der Zeit an einer Filmreportage über die Veränderung des Terrors – »Von Selbstmordterroristen zu Messerstechern« –, und meine Gastgeber nahmen mich zu einer Familie mit, deren Sohn zu Beginn der Zweiten Intifada einen Selbstmordattentäter losgeschickt hatte und zu dreimal lebenslänglich verurteilt worden war. Die grünen Fahnen und Poster mit den Konterfeis von Hamasführern an den Wänden neben den Bildern des inhaftierten Sohnes ließen keinen Zweifel, wem die Hausbewohner politisch nahestanden. Im Interview versuchte ich herauszufinden, aus welchen Motiven eine Familie stolz darauf ist, drei Generationen von Gefängnisinsassen hervorgebracht zu haben. Bei niemandem hörte ich ein Fragezeichen heraus, was den eingeschlagenen Weg anging – gewalttätiger Kampf und Terroranschläge.

Einige Zeit danach konnte ich in Israel einen Arbeitsbesuch in einer der Haftanstalten für sicherheitsrelevante Häftlinge [Terminus für Palästinenser aus den besetzten Gebieten, die Terroristen / Terrorverdächtige sind, mit Urteil oder ohne oder in Administrativhaft] für mich arrangieren. In dem Moment, in dem ich durch die elektrische Tür des Trakts mit den Hamashäftlingen schritt, sah ich in den Augen eines vollbärtigen Gefangenen, der zufällig in der Nähe stand, einen Funken des Erkennens aufleuchten. Er trat auf mich zu, blieb ganz dicht vor mir stehen. Die Situation hatte etwas Bedrohliches.

»Erkennen Sie mich?«, fragte er auf Hebräisch.

»Nein. Kennen wir uns?«, fragte ich zurück.

»Ich bin der Mann, der die amalija (›Aktion‹; gemeint ist: Terroranschlag) bei Halhul durchgeführt hat. Sie haben eine Reportage über mich gemacht vor ein bis eineinhalb Jahren. Sie waren bei meiner Familie zu Hause. Erinnern Sie sich jetzt?«

Ich nickte. Seine Erwiderung werde ich nie vergessen. »Sie haben das Wasser getrunken, das mein Vater Ihnen angeboten hat. Sie haben auch das Essen gegessen, das meine Mutter für Sie gekocht hat. Wie konnten Sie es wagen, mich einen Terroristen zu nennen?« Den letzten Satz spuckte er wütend aus, drehte sich auf dem Absatz um und entfernte sich rasch.

Ein interessanter Kreis hatte sich geschlossen. Es scheint nur eine kleine Anekdote zu sein, doch sie genügt, um ein Licht auf das Minenfeld zu werfen, in dem ich mich bewege, seit ich im Jahr 2003 über die besetzten Gebiete zu berichten begann. In einer Welt, in der die Narrative von Israelis und Palästinensern weit auseinanderklaffen, in der es so wenige Tatsachen und derart viele Interpretationen gibt, die auf beiden Seiten ganz unterschiedlich ausfallen, ist die Titulierung des lebenslänglich Gefangenen, der den Terroranschlag in Halhul verübt hat, Ausdruck einer grundlegenden Meinungsverschiedenheit zwischen den Kampfparteien. Die große Mehrheit der israelischen Öffentlichkeit wird ihn »Terrorist« nennen, während nahezu alle Palästinenser »Kämpfer« sagen werden. Wenn zwei Gesellschaften ein so unterschiedliches Ethos, so entgegengesetzte Auffassungen von der Wirklichkeit haben, ist der Spagat zwischen ihnen alles andere als einfach.

Deshalb ist und bleibt die Berichterstattung über die palästinensische Welt in Gaza und im Westjordanland eine Herausforderung für mich. Lange Jahre hat der Charakter der Arbeit meinen Journalistenkollegen und mir in den besetzten Gebieten eine Art Immunität verliehen. Wir werden zumeist als »ex-territorial« betrachtet – als unparteiische, wenn auch nicht neutrale Beobachter, die über die Situation aus einer gewissen Distanz und nach den Regeln professioneller Fairness berichten. Weil ich mich an diese Regeln halte, konnte ich über viele Jahre unbeackerte Felder erschließen und Orte betreten, in die wohl kaum ein Israeli jemals seinen Fuß gesetzt hat. Ich bin stets mit Begeisterung an die Arbeit gegangen. Sie war, und ist immer noch, eine wundervolle Gelegenheit, dieses wichtige Thema aus erster Hand und vor allem ohne jeden Filter zu erforschen. Ich habe mich ganz bewusst bemüht, frei von vorgefassten Meinungen an die Menschen heranzugehen und eventuelle Vorurteile so weit wie möglich beiseitezuschieben.

Gerade die Tatsache, dass ich ein Israeli bin, der als Partner, Rivale oder sogar Feind verstanden wird, hat den Großteil der Gespräche in dem Buch außergewöhnlich aufrichtig und offen gemacht. Viele der hier interviewten Palästinenser haben es schwer, ihre Stimme in der Orwell’schen Realität, in der sie leben, zu Gehör zu bringen. In mir sehen sie einen objektiven und vor allem vertrauenswürdigen Kanal, um ihren Alltag zu schildern. Auch in den schwierigsten Phasen von Terroranschlägen und Gewalt, von Tod und Zerstörung auf beiden Seiten, wenn es schien, dass die beiden Völker auf diesem kleinen Stückchen Land nicht koexistieren können, ließ ich mich nicht davon abhalten, in die Welt jenseits der Grünen Linie hinüberzugehen, die Empfindungen und Stimmen dort in mich aufzunehmen, aufmerksam zuzuhören, nach Veränderungen zu suchen und all das in Israel zu verbreiten.

Für viele in Israel und in der Welt sind die besetzten Gebiete wie eine Black Box und die Bewohner eine Art »große Unbekannte« – eine homogene, fremde und vor allem unverständliche Gruppe. »Was wollen sie denn?« – wie oft habe ich diesen Satz im Laufe meines Lebens gehört. Daher soll dieses Buch eine Art »Führer der Unschlüssigen« (Maimonides) für die palästinensische Welt sein. Ich erzähle aus einem vollkommen persönlichen Blickwinkel, dabei stütze ich mich auf Begegnungen, Gespräche und manchmal auf außergewöhnliche Kontakte und Freundschaften, die im Laufe von fast zwei Jahrzehnten geknüpft wurden. Ein Teil der Gespräche dürfte geradezu einmalig sein – ich habe mit Hamasmitgliedern geredet, die mit großer Offenheit über die Veränderungen sprechen, die ihre Organisation durchläuft, mit Häftlingen, die für den Mord an Israelis zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt wurden, mit palästinensischen Arbeitern, die in Israel arbeiten, um das tägliche Brot nach Hause zu bringen.

Ich möchte mit diesem Buch den Lesern verständlicher machen, was auf den palästinensischen Schauplätzen geschieht – nicht, indem ich die Menschen dort als Kollektiv beschreibe, vielmehr versuche ich, die palästinensische Gesellschaft gewissermaßen in ihre Einzelteile zu zerlegen und herauszubekommen, was deren innere Antriebe sind und auf welche Impulse von außen sie reagieren.

Es gibt einen Grund, warum ich dieses Buch gerade jetzt veröffentliche – ich möchte davor warnen, dass sich die Möglichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung, also eines souveränen palästinensischen Staats neben dem Staat Israel, schon sehr bald unwiderruflich erledigt haben wird. Während der israelische Siedlungsbau seit Jahren floriert und mittlerweile nahezu eine halbe Million Israelis jenseits des Grenzzauns lebt, unternehmen nach meinem Verständnis weder die israelische noch die palästinensische Führung irgendwelche Schritte, um die Etablierung eines unabhängigen palästinensischen Staats in die Wege zu leiten. Auf palästinensischer Seite hat das Desillusionierung, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit hervorgerufen, immer mehr Menschen wünschen sich daher die Beseitigung der Grünen Linie, die Abwicklung der Palästinensischen Autonomiebehörde und de facto die Errichtung eines einzigen Staatsgebildes zwischen Jordan und Mittelmeer – mit allen damit verbundenen Risiken.

Im eisernen Griff: der Gazastreifen

Es war auf dem Höhepunkt der Operation Zuk eitan (»Starker Fels«), dem Gaza-Krieg von 2014. Zwischen zwei Sendungen entdeckte ich eine ungewöhnliche Freundschaftsanfrage, die bei Facebook auf mich wartete. Die Identität der Person war mir sofort bekannt, doch ich bezweifelte die Authentizität des Accounts. Immerhin bietet einem nicht jeden Tag ein Mitglied des Politischen Büros der Hamas – der Spitze der Organisation – und Vertrauter des Führers Chalid Masch’al virtuelle Freundschaft an. Eine kurze Nachfrage bei einem weiteren palästinensischen Kontakt ergab jedoch, dass der Facebook-Account echt war.

Nachdem ich die Freundschaftsanfrage angenommen hatte, tauschte ich Nachrichten mit dem Mann aus. Dabei gingen wir rasch von Arabisch zu Hebräisch über, was zunächst nicht verwunderlich war bei jemandem, der viele Jahre im israelischen Gefängnis verbracht hatte und die Sprache gut beherrschte. Irgendwann fragte ich ihn nach seiner Telefonnummer, und zu meiner Überraschung gab er sie mir. Die Vorwahl 974 ließ keinen Zweifel daran, an welchem Ort er sich aufhielt: Qatar, das kleine, reiche Fürstentum, das der Hamas finanziellen Rückhalt gewährte – und nicht nur das.

Ich rief an. Gleich zu Beginn sagte er mir, dass er für dieses Gespräch eine Sondergenehmigung erhalten habe, damit er über mich der israelischen Öffentlichkeit eine Botschaft vermitteln konnte, gerade jetzt während des Kriegs. Nach einer kurzen Fernsehkritik, die mir und meinen Kollegen in den diversen Sendern galt und vom Qualitätsbewusstsein unserer Zuschauer in Qatar zeugte, bat er mich, in Zukunft nicht zu versuchen, Kontakt zu ihm aufzunehmen, da es sich um ein einmaliges Gespräch handele. Damit kam er zu seiner Botschaft.

»Hören Sie, wenn ihr Israelis im Augenblick an die Hamas denkt, denkt ihr an das Rückkehrrecht, daran, dass wir die Flüchtlinge zurückbringen und uns Jerusalem nehmen wollen. Ich weiß, ihr seid sicher, dass wir euch vernichten, euch ins Meer werfen wollen. Das erklärt einen Gutteil eurer Aggressivität. Also: nein. Was momentan stimmt, ist, dass wir von euch verlangen, Gaza für die Welt zu öffnen. Hebt die Belagerung auf, die ihr verhängt habt, als wir an die Macht gekommen sind. Öffnet die Verkehrswege zu Wasser und zu Land, lasst uns einen Hafen und einen Flughafen errichten – und da hat das Land Ruhe zehn Jahre [Richter 3.11 /5.31, im Original: 40 Jahre].«

Das Ende des Satzes verblüffte mich: das hohe Niveau des Hebräischen, die Kenntnis der jüdischen Quellen und vor allem die Tatsache, dass das, was hier auf den Tisch gelegt wurde, im Prinzip ein expliziter Vorschlag für eine Feuerpause zwischen der Hamas und Israel war.

Um das Gaza der letzten Jahre zu verstehen, lohnt es sich, auf die Logik einzugehen, die mir in diesem Gespräch auseinandergesetzt wurde. Seit die Hamas im Juni 2007 die Herrschaft erlangt hat, also seit eineinhalb Jahrzehnten, ist der Gazastreifen völlig von der Welt abgeschnitten, sogar vom Westjordanland. Nur zwei Passagen für Personen führen hinein und hinaus: der Erez-Übergang im Norden, der das Territorium mit Israel verbindet, und der Rafah-Übergang im Süden – das einzige Tor nach Ägypten. Der eine wird – ebenso wie der hauptsächlich für den Warenverkehr vorgesehene Übergang Kerem Schalom – von Israel kontrolliert, der andere von Ägypten.

Über ein Jahrzehnt lang war die Ein- und Ausreise nach und von Gaza verboten, außer in dringenden humanitären Fällen. Wer dort wohnte, konnte den Streifen nicht verlassen, auch wenn er wollte. Heute ist der Rafah-Übergang zwar häufig offen, doch die Kosten einer Ausreise nach Ägypten – falls sie überhaupt erlaubt wird – übersteigen die Verhältnisse eines Großteils der Bevölkerung. Denn die Gebühren dafür betragen um die 2000 Dollar, sie fließen direkt in die Kassen der Hamas und der Ägypter.

Während der gleichen Periode stoppte Israel den Warenexport aus dem Gazastreifen zu den beiden für das Gebiet wichtigsten Märkten – Israel und das Westjordanland – fast völlig. Erst seit Kurzem lebt das Exportgeschäft wieder auf. Gleichzeitig saßen die Zehntausenden Arbeiter aus Gaza, die schon jahrzehntelang in Israel arbeiteten und die Räder der Wirtschaft zu Hause mit ihren Löhnen am Laufen hielten, mit einem Mal fest, da sie an der Einreise nach Israel gehindert wurden.

Aus der Sicht Israels endete die eigene Verantwortung für den Gazastreifen mit der Autonomie, dem Abzug der letzten Soldaten und Zivilisten aus dem Gebiet und der Stationierung der israelischen Armee an der internationalen Grenze. Doch Israel hält noch immer Gazas Sauerstoffschlauch in der Hand. Nur der Abbruch der Belagerung, sagen sie einem in Gaza, wird langfristig Ruhe bringen. Das war 2014 in dem Telefongespräch mit dem führenden Hamasfunktionär der Fall und ist es heute noch mehr.

Eine verlorene Generation

»Du erstickst«, sagte mein Gesprächspartner und imitierte einen Asthmaanfall. »Du kriegst keine Luft, und du kannst nirgendwohin fliehen. Alles sperrt dich ein. Also flüchtest du dich an den einzigen Ort, an dem man in Gaza atmen kann.« Er musste nicht erklären, was er meinte. Vor Jahren hat Arafat eine Redewendung geprägt, weil er zu sagen pflegte: »Wer mir nicht gefällt, wird das Meer von Gaza trinken«. Ironischerweise wurde der Orkus, in den der Gründungsvater die Feinde Gazas schicken wollte, zur einzigen Zuflucht für die jungen Einwohner Gazas – eine ganze Generation flieht vor der erstickenden Realität ausgerechnet dorthin.

Es war im Spätsommer 2019, wir saßen in einem Café in einer der Städte des Westjordanlands. Ganz offensichtlich fühlte sich Marwan fremd hier. Er war 32, gebildet, stammte aus der gehobenen Mittelschicht Gazas. Sein Arabisch war reich und blumig, seine Ideenwelt reichte weit über die Grenzen der klaustrophobischen 365 Quadratkilometer Gazas hinaus. Er lebte erst seit drei Monaten hier, nachdem er eine einmalige Einreisegenehmigung der israelischen Behörden für einen Besuch im Westjordanland genutzt hatte, um zu bleiben.

Damit wurde er jedoch zu einem Palästinenser mit illegalem Aufenthaltsstatus in einer palästinensischen Stadt, die nicht seine eigene ist: Seine Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt, er kann seinen Zufluchtsort nicht verlassen, da er sonst vielleicht von der israelischen Armee aufgegriffen und nach Gaza ausgeliefert würde; er kann kein Bankkonto eröffnen, und es ist schwierig für ihn, Arbeit zu finden oder sich zu entfalten. Wie ich jedoch im Laufe der Unterhaltung erfuhr, ist aus seiner Sicht alles besser als das Leben unter der Herrschaft der Hamas.

Als wir das Café betraten, raunte ich ihm zu, dass es gut wäre, wenn wir einen Tisch fänden, an dem man uns nicht so leicht belauschen konnte. Er lachte. »Du vergisst, mit wem du hier bist. Versuchst du im Ernst, jemandem aus Gaza Vorsichtsmaßnahmen beizubringen?!«

Im Jahr 2018 erreichte die allgemeine Arbeitslosenquote in Gaza eine Rekordhöhe von 52 Prozent. Gut ein Jahr später, im Februar 2020, teilte das Nationale Komitee zur Durchbrechung der Belagerung mit, dass die Quote bei Jugendlichen auf 70 Prozent geklettert sei – die trübe Gegenwart für junge Frauen und Männer, ohne Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Je länger ich mich mit Marwan unterhielt, desto klarer standen mir die Menschen hinter diesen Zahlen und ihr trauriges Los vor Augen.

»Fast jeder in meinem Alter, den ich kenne, sitzt zu Hause. Lauter junge Leute, die einen Universitätsabschluss haben und keine Arbeit finden.« Mitte 2020 waren 72 Prozent der Junkakademiker im Gazastreifen arbeitslos. »Man findet sie an drei Orten: am Meer, zu Hause oder bei den nichtstaatlichen Organisationen (NGO), die bereit sind, sie zu nehmen«, erzählte er. »Viele junge Leute arbeiten dort freiwillig, um ihren Lebenslauf aufzuhübschen und sich so Vorteile im Kampf um die wenigen bezahlten freien Stellen zu verschaffen. Ganz Gaza ist ein Lebenslauf geworden«, lachte er und machte eine Geste, als hielte er eine Menge Papierseiten in den Händen. »Weißt du, wenn das Westjordanland für Gaza geöffnet würde, würden wir es mit Leichtigkeit erobern. Die Leute aus Gaza haben eine hohe Arbeitsmoral. Sie fürchten sich nicht vor schwerer Arbeit.«

In dem Café lief angenehme Musik, jemand bewegte sich dazu im Takt hin und her. Da fiel Marwan etwas ein. »Ich habe nie in einer Disco getanzt«, sagte er. »Ich hatte noch nie eine Freundin. Ich bin kein religiöser Mensch, und ich trinke gerne Alkohol, aber dreimal darfst du raten – in Gaza gibt es keinen Alkohol, seit die Hamas an der Macht ist. Überhaupt keinen. Hier und da haben wir es mal geschafft, ein paar Flaschen einzuschleusen, hauptsächlich 2014 im Krieg. Wir haben die wenigen Ausländer, die hereinkamen, gebeten, für uns Alkohol zu schmuggeln, weil wir wussten, dass sie während des Kriegs keiner kontrolliert.«

Die Einwohner des Gazastreifens sind bekannt für ihre Pfiffigkeit und ihren Unternehmungsgeist, sie wissen aus jeder Situation das Beste zu machen. Deshalb war ich nicht überrascht, als mir Marwan erzählte, dass er und seine Freunde angefangen hatten, selbst Alkohol zu brennen. »Wir haben es mit YouTube-Videos gelernt, das Problem war bloß, dass immer ein ungefähr 95-prozentiger Alkohol dabei herauskam. Nach einem Schluck war der Abend gelaufen, aber vielleicht war das gerade gut so.«

»Zeig mir Gaza doch mal, als ob du mich dorthin mitnehmen würdest«, bat ich ihn, denn zu diesem Zeitpunkt waren vierzehn Jahre vergangen, seit ich zuletzt dort gewesen war. Ich wollte Gaza durch seine Bewohner erspüren, durch diejenigen, die nicht das Glück gehabt hatten, auf die andere Seite des Grenzzauns zu gelangen, sondern die sich immer noch diesseits davon befinden und sich fast so vorsichtig wie in Nordkorea verhalten, sich fürchten, am Telefon offen zu reden, und auch bei kurzen persönlichen Begegnungen am Erez-Kontrollposten, in den Städten des Westjordanlands oder Israels Krankenhäusern wortkarg bleiben. »Erzähl mir von eurem Alltag. Was macht ihr dort den ganzen Tag?«

»Wir schlagen die Zeit hauptsächlich zu Hause tot, im Internet. Und ersticken. So entstehen die schlimmsten Probleme. Woanders in der Welt gründen Leute in dem Alter schon Familien, und bei uns sitzen sie noch mit Mama und Papa daheim. Ein Teufelskreis von Arbeitslosigkeit, Frust und Geldmangel. Die Eltern sehen, wie ihre Söhne untätig herumhängen. Normalerweise werden sie böse auf sie und drängen sie, sich eine Arbeit zu suchen. Das erzeugt Spannung und Ärger, dicke Luft. Und die Spannung bricht überall aus, in der Familie, bei fremden Menschen auf der Straße.

Ein Teil der jungen Leute lässt sich am Ende dazu verleiten, sich der Hamas oder den anderen Organisationen anzuschließen. Dort bekommen sie eine Funktion und vor allem eine Beschäftigung und ein Gehalt. Aber die schwierige Ausgangslage kann einen auch dazu bringen, andere, konstruktivere Wege einzuschlagen. Indem man sich hinsetzt, nachdenkt und andere als die gängigen Schlüsse zieht, wie sich die Situation für einen selbst lösen lässt. So habe ich es gemacht.«

»Und wie ist die Situation in Bezug auf Frauen? Wie lernt man sich kennen? Wie entstehen Beziehungen?«

»Auch das ist kompliziert«, antwortete er. »Ich, zum Beispiel, bin in eine Privatschule gegangen. Schon von der ersten Klasse an wurden wir zusammen mit Mädchen unterrichtet. Aber die meisten Kinder bei uns lernen getrennt in den staatlichen Schulen und treffen das andere Geschlecht zum ersten Mal an der Universität. Diese Begegnungen sind eine Katastrophe. Die Männer schauen die Frauen an, als seien sie Außerirdische, die vom Himmel gefallen sind. Die Jungen aus Gaza-Stadt sind dabei noch das geringere Problem. Stell dir mal die Jungen aus dem Süden vor, aus Chan Junis oder Rafah, die mit einer konservativen Stammesmentalität aufgewachsen sind. Sie wissen wirklich gar nichts über Frauen. Vom ersten Augenblick an denken sie an nichts anderes als Sex. Sie machen Frauen zum Objekt, sehen in ihnen ›Sexmaschinen‹, auf die sie einen Besitzanspruch zu haben glauben. Und wenn die Kultur des Islam im Hintergrund steht, macht es das sogar noch schlimmer.«

Müsste man Marwans Generation im Gazastreifen auf einen Begriff bringen, könnte man sie die »Generation der Gewalt« nennen. Diese jungen Leute haben bereits drei bewaffnete Auseinandersetzungen mit Israel erlebt – in Gaza spricht man von Kriegen – und daneben Gewalt und Willkürherrschaft im Inneren.

»Ich habe an einem Ort gelebt, der 24 Stunden am Tag unter Gewalt leidet – von den eigenen Leuten und von außen«, sagte Marwan. »Stell dir nur einmal vor, was das der zarten Seele eines kleinen Mädchens oder kleinen Jungen antut.«

»Welcher Krieg war denn der schlimmste für euch?«, fragte ich.

»Der Krieg 2014. Das Ausmaß der Zerstörung war grauenhaft. Überall sind Häuser eingestürzt und Fenster zersprungen. Aber wir Leute aus Gaza lernen schnell und haben unsere Selbstschutzmaßnahmen verbessert. Wir haben zum Beispiel die Vorhänge an die Fenster geklebt, damit die Glassplitter nicht herumfliegen, gleichzeitig haben wir die Fenster offen gelassen, um den Druck der Explosionen zu mindern. Überall im Haus fanden wir Erdklumpen und Gras, die reingeflogen waren, als eure Kampfflugzeuge uns bombardierten. Du musst dir mal die Wucht der Bombardements vorstellen. Das Problem war, dass dieser Krieg ewig gedauert hat. 51 Tage lang habe ich das Haus nicht verlassen, außer während der humanitären Feuerpausen, und dann auch bloß, um Konserven und Zigaretten zu kaufen.«

Weil man in Gaza selten jemanden trifft, der so fließend Englisch spricht wie er, so erzählte mir Marwan, erhielt er Angebote, als Übersetzer für ausländische Journalisten zu arbeiten, die im Zuge der Operation Zuk eitan nach Gaza strömten. Doch sein Vater legte ein Veto dagegen ein.

»Ich habe meinem Vater gesagt, dass sie mir hundert Dollar pro Tag angeboten haben. Er wollte es nicht einmal hören. Auf gar keinen Fall werde er mir erlauben, aus dem Haus zu gehen, meinte er. Es sei einfach zu gefährlich.

Damals musste ständig einer wach sein, wir machten also Schichten. Ich blieb in den Nächten auf, während meine Eltern schliefen, und in der Früh lösten sie mich ab. Das Radio lief die ganze Zeit. Wenn verkündet wurde, dass es ein Bombardement in der Nähe geben könnte, habe ich meine Eltern immer ganz sanft aufgeweckt, damit sie sich nicht so erschreckten. Mit den Kindern in der Familie spielten sie bei uns immer verschiedene Spiele zur Beruhigung. Sie sagten ihnen zum Beispiel, dass es draußen ein großes Festival mit Feuerwerk gäbe – das sei der Grund für den Lärm. Sie haben Geschichten und Märchen erfunden, um sie zu beruhigen und ihnen eine Parallelwelt vorzugaukeln.«

»Und haben sie es geglaubt?«

»Meistens nicht. Die etwas älteren Kinder haben es kapiert. Wenn deine Eltern sich panisch verhalten, wenn dein Vater weint, wenn sich die gesamte Sippe versammelt, um beieinander zu sein, um mit dem Irrsinn draußen klarzukommen, ist es schwer, nichts zu verstehen. Während des Kriegs haben meine Freunde und ich die ganze Zeit miteinander geredet, um uns auf dem Laufenden zu halten und uns darüber zu informieren, wo aktuell die Zentren der Bombardierungen lagen.

Du weißt ja, bevor eure Armee Gebäude bombardiert, ruft sie an und warnt einen. Wir haben irgendwann angefangen, uns gegenseitig hochzunehmen. Haben einen Freund angerufen und mit verstellter Stimme gesagt: ›Schalom, hier spricht Captain Soundso von der israelischen Armee. Wir warnen Sie, dass Ihr Haus in wenigen Minuten bombardiert wird.‹ Wer solche Anrufe bekam, ist meistens panisch nach draußen geflüchtet, nur um dort auf seine Freunde zu treffen, die dasaßen und sich vor Lachen gekugelt haben. Das hat viel Panik ausgelöst und Desinformationen verbreitet, die viel Ärger gemacht haben.

Mein erstes Mobiltelefon habe ich gekriegt, als ich in der sechsten Klasse war. Du denkst sicher, dass das ein bisschen früh ist oder Luxus. Und anderswo auf der Welt würde das vielleicht auch stimmen – aber nicht in Gaza. Denn dadurch, dass ich nun telefonisch erreichbar war, konnten meine Eltern wissen, wo ich bin, wenn es israelische Angriffe gab. Nach dem ersten Krieg (Operation Oferet jezuka, »Gegossenes Blei«, 2008 – 2009), als ich schon erwachsen war, bekam ich eine schwere Angstattacke. Meine Muskeln haben sich völlig verkrampft, woraufhin sie mir die Leistengegend mit Olivenöl massierten und dabei Koransuren rezitierten. Das ist bei uns in Gaza ein sehr verbreitetes Hausmittel zur Behandlung von seelischen Problemen und Stress. Nach jeder Eskalation mit euch blühen die Geschäfte mit solchen Mitteln.«

»Du schilderst die Auswirkungen der Bombardements auf Gaza«, warf ich ein. »Ich möchte daran erinnern, dass das ein Spiegelbild der Situation im Süden Israels ist. Auch bei uns ist unter dem Raketenbeschuss eine vollständig traumatisierte Generation aufgewachsen.«

»Ich hab’ gewusst, dass du das sagen wirst«, lächelte Marwan. »Dann will ich dich mal überraschen. Ich gehöre zu einer Gruppe von über hundert jungen Leuten aus Gaza, die eine gemeinsame Vision haben: eine zivile Gesellschaft und eine andere Führung in Gaza. Aus den ganzen Eskalationsrunden seit 2018 haben wir die Konsequenz gezogen, den Israelis auf der anderen Seite des Zauns, die die ganzen Raketen abkriegen, zu helfen. In den letzten Monaten haben wir über Facebook mit Menschen aus dem Süden von Israel kommuniziert und versucht, ihnen unsere Erfahrungen weiterzugeben, die wir beim Umgang mit Raketen gesammelt haben. Vorher, als der Kontakt gerade angebahnt war, haben wir zu unseren Leuten gesagt: Wenn ihr zum ersten Mal Nachrichten austauscht, könnt ihr fluchen. Lasst alles raus. Beim zweiten fragt ihr schon nach dem Namen des Menschen, den ihr vor euch habt, und beim dritten Mal versucht ihr, seine Hobbys herauszufinden. Denn das ist der einzige Weg, die Mauer einzureißen.«

Diese Geschichte überraschte mich tatsächlich. »Wenn man unter solchen Umständen lebt wie ihr, ist es nicht selbstverständlich, keinen Hass zu entwickeln«, sagte ich.

»Ausgerechnet der Krieg hat mir Zeit zum Nachdenken gegeben«, erwiderte er. »Ich bin mit dem Bewusstsein auf die Welt gekommen, dass Israel der große Feind ist, der Satan, der mich töten will. In den langen Stunden, die ich im Krieg zu Hause verbringen musste, habe ich mich in eure Thora vertieft. Mir ist klargeworden, dass ihr nicht meine Feinde seid. Gott befiehlt euch nicht, irgendjemanden zu töten. Das sagt auch die Generation meiner Eltern, die sich noch an das gemeinsame Leben mit euch erinnern kann. Bis heute behaupten sehr viele aus dieser Generation in Gaza, dass Israel völlig anders ist, als die Hamas es darzustellen versucht. Die meisten von unseren älteren Leuten haben richtig Sehnsucht nach euch, nach den Achtzigerjahren, nach den Tagen, als ihr in Gaza regiert habt. Sie erzählen, dass unter der israelischen Verwaltung Ordnung herrschte, man sich respektierte und die Gesetze Gültigkeit hatten. Sie sagen, dass die jüdische Herrschaft besser war als die arabische.

Es ist eine Tragödie, dass meine Generation keine Gelegenheit hatte, andere Israelis kennenzulernen als Politiker und Generäle. Ich glaube, eine echte Veränderung wird sich von unten nach oben vollziehen, nicht von oben nach unten. Wenn sich ganz normale Menschen von beiden Seiten begegnen und eine persönliche Verbindung zwischen ihnen entsteht. Um uns wirklich gegenseitig kennenzulernen, müssen wir uns beim Sport, in der Kunst und Musik treffen – auf jedem anderen Feld als dem Schlachtfeld.«

»Und wie hat man bei der Hamas auf euren Kontakt mit Israelis reagiert?«, fragte ich, um auf die zweite, die innere Seite der Gewalt in Gaza zu sprechen zu kommen.

»Zu einer der Bürgerversammlungen, die wir organisiert haben, haben wir eine Einladung in drei Sprachen aufgesetzt: Arabisch, Englisch und Hebräisch. Außerdem haben wir, was Zufall war, blaue Hemden angezogen. Das hat sie an die Farbe der israelischen Fahne erinnert und reichte aus ihrer Sicht, um mich und ein paar meiner Freunde wegen verbotener Normalisierung des Verhältnisses zu Israel zu verhaften und ins Gefängnis zu werfen.

Weißt du, die Hamas umklammert Gaza mit hadid wa-nar, das heißt mit Eisen und Feuer. Es gibt kein Entkommen, auch nicht in den sozialen Netzwerken. Nimm zum Beispiel Facebook: Wer es wagt, dort Kritik an der Hamas zu liken oder selbst welche zu posten, erhält fast sofort einen Telefonanruf. Beim ersten Mal reden sie ganz ruhig, stellen sich als Mitglieder des militärischen Nachrichtendienstes vor und bitten einen höflich darum, den Post zu löschen und auf kritische Äußerungen zu verzichten. Nach dem zweiten Post laden sie einen schon zu einem Termin vor, zur Warnung und Drohung. Auf dieser Stufe verstummen die meisten kritischen Stimmen von selber. Die Mutigen, die weiter gegen die Hamas anschreiben, werden verhaftet und gefoltert.

Ich habe Leute gesehen, die völlig verängstigt, auch mit einer posttraumatischen Belastungsstörung aus dem Gefängnis kamen. Ein Mensch ohne starke psychische Basis kann daran zerbrechen. Ich kenne persönlich welche, die sich seit der Haft zu Hause einschließen, jede Kommunikation mit der Außenwelt vermeiden, vor jedem Geräusch erschrecken. Und bei den wenigen, die die Gefängnishaft überlebt haben und sich immer noch kritisch äußern – da könnte die Hamas schon zur Waffe des Jüngsten Gerichts greifen: die Ehre einer nahestehenden Frau, Mutter oder Schwester, schänden.«

Ich erinnerte mich an ein Gespräch mit einem anderen Mann aus Gaza, der im berüchtigten Gefängnis Maschtal Haft und Folter am eigenen Leib erlebt hatte. »Ihre Methode ist Einschüchterung«, erzählte er mir damals. »Sie haben mich in den Verhörraum gebracht, mit verbundenen Augen auf einen Stuhl gestellt und mir einen Strick um den Hals gelegt. Der Ermittler drohte, den Stuhl wegzutreten, wenn ich nicht gestehen würde, dass ich gegen die Interessen der Hamas handle.«

Alles andere als ein Einzelfall. Im Lauf der Jahre habe ich unzählige Geschichten und Zeugnisse aus erster Hand über das schwierige Alltagsleben im Gazastreifen unter der Herrschaft der Hamas gehört, über Angst, Drohungen, Haft und Folter. Jeder einzelne Bericht lässt die Orwell’sche Realität in Gaza lebendig werden.

»Inwieweit gibt es in Gaza überhaupt Kritik an der Hamas?«, fragte ich.

»Es gibt sie, und sie wird immer stärker«, antwortete Marwan. »Die Angstschwelle sinkt zunehmend. Die Leute fürchten sich kaum noch davor, verhaftet zu werden. Wenn zum Beispiel jemand Bekanntes verhaftet wird, schäumen die sozialen Netze über, und alle rufen nach seiner Freilassung.« Wie jeder Exilant, der mit dem Internet förmlich verwachsen ist, um mit der Heimat verbunden zu bleiben und sich auf dem Laufenden zu halten, begann mir auch Marwan zur Bekräftigung seiner Worte begeistert massenhaft Posts zu zeigen, zitierte fast auswendig daraus.

Die sozialen Netzwerke haben natürlich Auswirkungen auf viele Lebensbereiche. Eine davon ist, dass die jungen Leute in Gaza, ebenso wie ihre Brüder im Westjordanland, erkennen mussten, dass sie nicht im Fokus des allgemeinen Interesses stehen.

»Zu unserer Überraschung haben wir entdeckt, dass Gaza nicht das Zentrum der Welt ist«, sagte Marwan. »Wir haben begriffen, dass wir niemanden wirklich interessieren. Die Welt hat ihre eigenen Probleme. Und jetzt überzeug mal einen beinamputierten Jungen, der am Zaun verletzt worden ist, dass er sein Bein für einen erhabenen Wert, für die Heimat zum Beispiel, verloren hat. Das ist fast unmöglich. Und dann fängt der Frust an, sich nach innen zu richten.«

Seine Worte erinnerten mich daran, dass im Westjordanland trotz diverser Provokationen von beiden Seiten und Phasen der Spannung schon seit Jahren Ruhe herrscht. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass die jungen Leute dort verstanden haben, dass die palästinensische Frage nicht mehr so viel Aufmerksamkeit erregt wie in der Vergangenheit und dass sich das internationale Interesse auf andere Gebiete verlagert hat. Diese Einsicht hat Auswirkungen auf die Bereitschaft, gegen Israel zu protestieren und sich selbst zu gefährden – das Verhältnis von Kosten und Nutzen des eigenen Handelns wird inzwischen anders beurteilt.

Bei vielen jungen Menschen in Gaza gibt es einen weiteren Faktor, der der Bereitschaft, sich zu opfern, abträglich ist: die krasse Diskrepanz zwischen den Lebensbedingungen für die Hamaselite und denen für die Masse des Volkes. Dieses Phänomen ist unter theokratischen Regimen mit totalitären Zügen weit verbreitet, und es ist nicht weiter überraschend, dass in den letzten Jahren immer mehr Stimmen in Gaza kritisieren, es würden zwei verschiedene und nicht gleichberechtigte Gesellschaften geschaffen: eine dünne Herrschaftsschicht, die Zugang zu allen Annehmlichkeiten hat, und ihr gegenüber die gesamte übrige Bevölkerung. Die Kritik kann sich am Generator entzünden, der in den Häusern reicher Hamasvertreter täglich 24 Stunden läuft, während andere keinen Strom haben, daran, dass Verletzte von den »Rückkehrmärschen« eine viel bessere ärztliche Behandlung und Rehabilitationsmaßnahmen erhalten, wenn sie aus Hamasfamilien kommen, oder an der gewaltsamen Aneignung diverser Besitztümer und an noch mehr solcher Geschichten.

»Vor Kurzem haben wir erlebt, wie die Hamas in den sozialen Netzwerken harsch kritisiert wurde«, erzählte mir Marwan. »Der Sohn eines sehr hohen Hamasfunktionärs, Anas Radwan heißt er, hat auf Facebook eine Einladung zu seiner Geburtstagsparty gepostet mit Foto, auf dem er lächelt. Das Schicksal wollte es, dass sich gerade zu der Zeit zwei Jugendliche aus Rafah wegen ihrer schwierigen wirtschaftlichen Lage umgebracht haben. Facebook lief vor ätzenden Kommentaren von Leuten aus Gaza über. Wir haben keine Angst mehr. Weißt du, in den Sechziger- und Siebzigerjahren wurde ein palästinensischer Kämpfer fida’i genannt (›der sich opfernde Kämpfer im Feindesland‹), danach muqawwam (›Kämpfer für die nationale Befreiung‹), dann wurde er zum mudschahid (›religiösen Kämpfer‹), und heute nennen wir sie in Gaza unter uns awalad asch-scharmuta, ›Hurensöhne‹ – das ist die Wahrheit.«

Die Ermüdung und den mangelnden Glauben an das alte, zumeist korrumpierte politische Parteiensystem, das weder eine Zukunftsperspektive noch überhaupt ein Änderungsversprechen anbietet, spürte ich schon seit Jahren vor allem im Westjordanland, aber auch in Gaza. Trotzdem fiel es mir schwer, eine ernstzunehmende Graswurzelbewegung zu entdecken, die auf eine politische Revolution hinarbeitete. Bis jetzt. Durch Marwan und seine Gefährten in Gaza erhielt ich Einblicke in eine Welt, die mich elektrisierte, weil in ihr geradezu Revolutionäres vor sich ging. Wer wie diese jungen Leute unter der Knute eines autoritären Regimes lebt, braucht eine Menge visionären Mutes, um auf die Idee zu kommen, die Regierung auszuwechseln. Natürlich an der Wahlurne.

»Wir sind die zukünftige Führung dieses Volks«, erklärte Marwan. »Wir bauen schon jetzt Beziehungen zu Israel und Israelis auf. Wir ermutigen unsere israelischen Kameraden, weiterzumachen, sich durchzusetzen, damit wir alle in Zukunft an den Hebeln der Macht sitzen. Ich bereite mich jetzt schon darauf vor, lerne von euch. Ich habe ein Interesse daran, in diesem Moment mit dir zusammenzusitzen, Ohad, dich zu überzeugen, dass ich in Ordnung bin, dass du einen Partner in Gaza hast, der gegen Blutvergießen und Kriege ist, dass du keine Angst zu haben brauchst.«

Diese Vision habe ich auch von G., einem anderen jungen Mann aus Gaza, gehört. »Wir wissen, dass die Lösung nicht von Israel, Ägypten oder aus Ramallah kommen wird. Sie kann nur von innen kommen, und deshalb machen wir uns für die Wahlen bereit, sofern sie abgehalten werden, inschallah. Unsere Arbeit findet in erster Linie an der Basis statt – in jedem möglichen Rahmen erklären wir, wie komplex und wie wenig schwarz und weiß die Realität ist, wozu auch gehört, selbst Verantwortung zu übernehmen und damit aufzuhören, reflexhaft Israel die Schuld für alles Mögliche zu geben. Wir sind in vielen Schulen aktiv. Arbeiten mit Lehrerteams zusammen, öffnen den Kindern Fenster in die weite Welt. Manchmal unterhalten wir uns über Skype mit jungen Leuten von überall auf der Erde. Unsere große Herausforderung ist der Lehrplan in Gaza, dessen integraler Bestandteil der Hass auf die Juden und der Imperativ, sie zu töten, ist. Außerhalb der Schule finden wir Kinder, die auch für etwas anderes aufnahmebereit sind – schließlich hören auch sie von ihren Eltern, dass Israel nicht der Teufel ist, den man in Gaza an die Wand zu malen versucht.«

Gegen Ende des Gesprächs mit Marwan hob er sein Mobiltelefon in die Höhe und tat so, als fotografiere er mich. »Der Bürger in Gaza muss ein Bild von dir sehen, wo du in Badehose mit einem Getränk in der Hand am Strand sitzt und das Leben genießt«, erklärte er. »Sie müssen einen Israeli sehen, der keine Uniform trägt. Das ist das Image, das das Eis brechen wird.

Ich kämpfe gegen Korruption, versuche, eine Basis für eine echte Demokratie aufzubauen. Die meisten Menschen in Gaza wollen Frieden und sind gegen die Hamas. Aber die Hamas und die israelische Regierung machen faktisch gemeinsame Sache, um das zu hintertreiben. Ihr stärkt die Hamas, die Abriegelung stärkt sie – sonst hätte sie ein echt großes Problem. Die Hamas ist der Fatah ähnlich geworden, in Gruppen und Richtungen gespalten. Wenn ihr sie in Ruhe lasst, werdet ihr merken, dass sie dabei sind, sich von innen heraus zu zerstören.«

Das unterirdische Gaza

Die Geschichte Gazas kann man auch anhand der Stadt erzählen, die im letzten Jahrzehnt unter der roten Sanderde entstanden ist. Während bei anderen Städten die Entstehungszeit oft im Nebel liegt, ist bei dieser Stadt leicht festzustellen, wann sie errichtet – oder eigentlich: gegraben – wurde, nämlich etwa 3500 Jahre nach der Erbauung der oberirdischen Stadt.

Den Anstoß zu ihrer Erweiterung nach unten gab Ende 2008 und Anfang 2009 die Operation Oferet jezuka oder »der erste Gaza-Krieg«, wie sie in Gaza sagen. Es war das erste Mal, dass die Palästinensergebiete mit der ganzen Stärke einer modernen Armee konfrontiert waren, und die Verluste bei den eigenen Kämpfern waren dementsprechend. Etwa 700 Aktivisten der Hamas und Mitglieder ihrer Sicherheitskräfte wurden im Laufe der Operation getötet, darunter auch ranghohe Funktionäre. Die Übermacht der israelischen Luftwaffe war uneingeschränkt, weder ihren Bomben noch ihren Informationssystemen hatte die palästinensische Seite etwas entgegenzusetzen.

Die traumatisierte Stadt war gezwungen, Lehren daraus zu ziehen. Wenige Monate nach Beendigung der Operation erzählte mir ein Freund aus Gaza von einem neuen Phänomen, das er mit eigenen Augen beobachtet hatte. »Verschiedene Stellen in Gaza waren plötzlich mit blauen Zeltplanen verdeckt, die irgendwer über Nacht angebracht hatte. Am Anfang haben wir gar nicht verstanden, was das sollte. Ein Teil dieser Orte wirkte wie Baustellen. Gerüchte gingen um, dass die Hamas für das Aufhängen der Planen verantwortlich sei und dass man darunter anfangen würde, Tunnel in bisher ungekannter Größenordnung zu graben.«

Zu welchem Zweck man die Planen angebracht hatte, war klar: Man wollte verhindern, dass Israel mit seinen elektronischen Beobachtungsgeräten das strategische Mittel kartierte, das man sich ausgedacht hatte, um die restliche Führung der Hamas und die Mitglieder ihres bewaffneten Arms zu schützen. Es sollte ihnen ermöglichen, sich während einer Konfrontation frei zu bewegen, ohne entdeckt zu werden, nach Israel hinüber zu schießen und während eines Bodenkriegs auch überraschend dort aufzutauchen und zu versuchen, Soldaten der israelischen Armee zu entführen. Wie der Vietkong in Vietnam oder auch die Hisbollah, die sich beim Kampf gegen die israelische Armee im zweiten Libanonkrieg zweieinhalb Jahre davor auf ein Netz von Bunkern und unterirdischen Kanälen gestützt hatte – wegen seiner Lage von den Israelis »Naturschutzgebiete« genannt –, so begann Gaza, sich zu untertunneln.

War der Anfang noch unbeholfen, ging es bald viel professioneller zu. Das nationale Projekt nahm Fahrt auf, und ein Großteil der finanziellen Mittel, die nach Gaza flossen, wurde dafür investiert. Männer wie Muhammad Def, der oberste Befehlshaber der Hamasarmee, oder Marwan Issa, sein Stellvertreter, überwachten das Projekt persönlich. Nach israelischen Schätzungen waren zeitweise etwa 1000 Arbeiter direkt mit dem Graben der Tunnel beschäftigt. Jemand in Gaza erzählte mir, dass ein großer Teil der Arbeiter blutjung sei, Kinder aus armen, der Hamas nahestehenden Familien, die nun täglich in drei Schichten gruben und für die Verhältnisse in Gaza einen guten Lohn erhielten. Laut einigen Zeugenberichten aus Gaza verband man den Grabenden oftmals die Augen, bevor man sie zu den zahlreichen Tunnelgrabungsstellen beförderte, damit sie deren Lage nicht verraten konnten.

Eines Abends erhielt ich einen Anruf von N., einem Freund aus Gaza, der mit seiner Familie in einem teuren Viertel wohnt, das an das Hauptquartier der Hamas anschließt. Ganz nebenbei erzählte er, er habe er am Morgen, als er mit seinen Kindern auf dem Weg in die Schule war, entdeckt, dass jemand während der Nacht ein Gelände neben ihrem Haus mit galvanisierten Blechen abgesperrt und Überwachungskameras aufgestellt hatte. Er wollte etwas herumschnüffeln, um herauszufinden, was da vor sich ging, doch zwei Bewaffnete traten auf ihn zu und drohten, ihn zu verhaften, wenn er sich nicht sofort entferne.

»Das Gelände ist nahe an der Schule meiner Kinder, und ich habe nicht verstanden, was sie dort machen. Nach einer kurzen Recherche allerdings ist bei mir der Groschen gefallen – sie haben einen Tunnel in meiner Straße gegraben.«

Er hielt sich nicht länger bei dem Thema auf, aus seiner Sicht war es eine kleine Anekdote am Rande. Mir hatte sie jedoch einmal mehr eine konkrete Vorstellung von der Ohnmacht vermittelt, die ein Teil der Bürger Gazas gegenüber ihrer furchteinflößenden und unzugänglichen Regierung empfindet. Ich erinnerte mich an die Worte eines Bekannten aus Gaza, wonach die Hamas anfangs wohl dafür gesorgt hat, jeden Hinweis auf die Zugänge zu den Tunneln zu verheimlichen, dass es sich aber heute, vor allem bei solchen, die unter dicht besiedelten urbanen Gebieten liegen, zum Teil um ein offenes Geheimnis handelt.

»Denn was wirklich wichtig ist, sind ja die Verzweigungen, in welche Richtungen die Tunnel führen, und das«, sagte er mit einem Lächeln, das übers Telefon hörbar war, »weiß nur Allah.«

Ein Großteil der Kommando- und Kontrolltunnel unter Gazas Erde führt beispielsweise von Moscheen zu Militärbasen der Hamas. Alle haben mehrere Zugänge, einige sogar Aufenthaltsräume, die mit Stromaggregaten, Sprechanlagen und mehr ausgestattet sind. Die Gesamtlänge der Tunnel kennt man nicht. Manche Schätzungen auf beiden Seiten der Grenze sprechen von Dutzenden Kilometern, andere sogar von Hunderten. Im Konfliktfall sollen diese Tunnel fünf Einheiten der Hamasarmee Unterschlupf gewähren können, was Tausenden von Kämpfern entspräche. Kein Mensch kennt ihre genaue Zahl, aber in Israel nimmt man an, dass sie zwischen zwanzig- und dreißigtausend liegt.