Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Brunnen

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Unterhaltsam schildert Till Sailer die bedeutenden Begebenheiten im Leben des berühmten Komponisten Johann Sebastian Bach: seine Kindheit in Eisenach, die Lehrjahre in Ohrdruf und Lüneburg, die Zeit der Anstellungen in Weimar, Köthen und Leipzig, die großen Reisen nach Dresden, Berlin und Potsdam. Einfühlsam versteht es der Autor, die einzigartige Persönlichkeit des großen Musikers, die Entstehung seiner Oratorien und Kantaten und das Besondere seiner Zeit lebendig werden zu lassen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 143

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

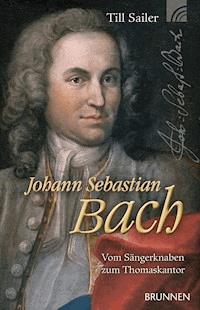

Till Sailer

Johann Sebastian Bach

Vom Sängerknaben zum Thomaskantor

Das Buch erschien früher unter dem Titel»Wie Bach Thomaskantor wurde«im Atlantis Musikbuch-Verlag.Überarbeitete Neuausgabe

© 2010 Brunnen Verlag Gießenwww.brunnen-verlag.deUmschlaggestaltung: Ralf SimonUmschlagmotiv: J. S. Bach im Alter von etwa 30 Jahren;Gemälde von Johann Ernst Rentsch, 1715Satz: DTP BrunnenISBN 978-3-7655-4086-8eISBN 978-3-7655-7335-4

Inhalt

Der Kurrendesänger

Helle Nächte

Wanderschaft

Prima vista

Der Wettstreit

Wie das Orgelbüchlein entstand

Die geheimnisvolle Zahl

Der Thomaskantor

Alltag

Goldberg-Variationen

Die letzte Reise

Lebensdaten

Worterklärungen

Der Kurrendesänger

Das Fest der silbernen Hochzeit war für die weitverzweigte Familie der Bachs eigentlich kein Anlass, einen Familientag einzuberufen. Als der Eisenacher Hof- und Stadtmusikant Ambrosius Bach und seine Frau Elisabeth ihr fünfundzwanzigjähriges Ehejubiläum begingen, glich ihr Haus aber trotzdem einem Taubenschlag. Ohne Einladung waren aus ganz Thüringen Verwandte angereist, sodass die Gastgeber alle Hände voll zu tun hatten. Doch sie nahmen diese Mühe gern auf sich. Die Teilnahme an einem solchen Fest galt in der Bachschen Familie als höchster Ausdruck der Ehrerbietung.

In dem lustigen Trubel war es der Hausherrin entgangen, dass sich ihre beiden jüngsten Kinder davongeschlichen hatten. Deshalb war sie erstaunt, als sie unter den Kurrendeknaben, die zur Feier des Tages vor dem Haus aufzogen, ihre Söhne Jakob und Sebastian entdeckte. Die Jungen hatten ihr versprechen müssen, dass sie die Kurrendetrachten niemals in der Stadt tragen würden. In der Adventszeit, wenn es in die umliegenden Dörfer ging, hatte sie nichts dagegen einzuwenden.

Es war ein unfreundlicher, regnerischer Apriltag. Die Sängerknaben hatten die schwarzen Zylinderhüte weit in die Stirn gezogen. Sie hielten, während sie aus voller Kehle sangen, die Arme unter dem weiten Radmantel versteckt, um sich zu wärmen.

Die Gäste eilten an die Fenster und begrüßten den kleinen Chor mit aufmunternden Zurufen. Die meisten von ihnen waren Musiker, und einige hatten früher selbst in der Kurrende mitgesungen. Sie wussten, dass schlechtes Wetter seine guten Seiten hatte. Denn die Zuhörer griffen dann umso tiefer in die Tasche.

Mutter Elisabeth ging, wie es die Sitte verlangte, mit ihrem Mann zur Haustür. Sie nahm den Korb voller Süßigkeiten und Pasteten mit, den die Magd am Morgen vorbereitet hatte. Als sie heraustrat, wurde ihr bewusst, dass die Söhne den Eltern eine Überraschung machen wollten, konnte sich aber dennoch nicht recht darüber freuen. Nur die allerärmsten Lateinschüler sollten in der Kurrende singen. Sie empfand ihr Leben, trotz einiger Entbehrungen, jedoch keineswegs als ärmlich.

Der Gesang endete mit einem hellen Akkord. Die kleinen Sänger sahen erwartungsvoll auf das festlich gekleidete Paar. Der Chorpräfekt, der mit einer Notenrolle den Takt gegeben hatte, überbrachte Glückwünsche. Mit vielen Verbeugungen nahm er den Korb und eine Handvoll kleiner Münzen entgegen. Ein weiterer Choral wurde angestimmt. Damit ging der Auftritt seinem Ende entgegen. Doch bevor die Kurrende weiterziehen konnte, bat Vater Ambrosius, sein Jüngster möge noch ein Lied allein vortragen. Auf den Wink des Präfekten stürmte Sebastian zur Tür, den unbequemen Zylinder in der Hand. Er presste sein regennasses Gesicht an den Leib der Mutter, um sie zu besänftigen.

»Du bist ja ganz durchnässt«, sagte sie erschrocken. Sie ahnte, wie stolz er darauf war, gerade heute zum ersten Mal als richtiger Kurrendesänger aufzutreten. Doch die Sorge um die Kinder konnte sie nie ganz unterdrücken. Und so sagte sie: »Was musst du wie eine arme Waise von Haus zu Haus ziehen und um Almosen betteln? Du wirst dir bei dem Wetter noch den Tod holen.«

Der Junge trat einen Schritt zurück und sah auf den Hut, den er mit beiden Händen umklammerte. Als er kurz aufblickte, bemerkte er eben noch, dass Vater Ambrosius die Hand seiner Frau umfasste, um ihr anzuzeigen, wie unpassend die Ermahnung sei. Sie machte eine entschuldigende Geste zum Präfekten.

»Oder macht es dir Freude?«, fragte sie.

»O ja!«, kam es voller Überzeugung zurück. »So bin ich doch der Musik ganz nahe. Und das Schöne ist, es gibt dabei zweifache Freude: für die musici und für jene, die ihnen lauschen.«

Er sagte es so begeistert, dass die Gäste an den Fenstern unwillkürlich Beifall klatschten.

»So sing uns etwas«, meinte der Vater.

Sebastian setzte den Zylinder auf, warf den Kopf in den Nacken und begann mit dem Choral, den er schon sicher auswendig konnte:

»Ich singe dir mit Herz und Mund …«

Seine Stimme war klar und klangvoll. Sie zitterte und schwankte keinen Augenblick. Sebastian bewegte sich ganz ohne Scheu. Es machte ihm nichts, dass der Regen stärker wurde und der Wind kräftig unter seinen Mantel fuhr. Die Worte passten sowohl zu dem Anlass als auch zu dem unwirtlichen Wetter.

»Wer wärmet uns in Kält und Frost?Wer schützt uns vor dem Wind?Wer macht es, dass man Öl und Mostzu seinen Zeiten find’t?

Wer gibt uns Leben und Geblüt?Wer hält mit seiner Handden güldnen, werten, edlen Friedin unserm Vaterland …?«

Der Präfekt nickte im Takt und betrachtete voller Zufriedenheit seinen Schützling. Wie genau der Achtjährige die Töne traf, und mit welchem Ausdruck er die Melodie darbot. Dass er auf eine solche Stimme nicht verzichten konnte, mussten die Eltern doch einsehen.

Nach der Hälfte der zahlreichen Strophen gab er den Einsatz für die übrigen Sängerknaben. Er verbeugte sich noch einmal kurz und sagte, dass es weitergehen solle.

Sebastian schlüpfte schnell in seine Reihe zurück. Die Kurrende zog davon.

»Wahrhaftig: Er singt für uns mit Herz und Mund«, sagte Ambrosius leise zu seiner Frau. »Wer solchen Reichtum hat, kann getrost unter den Ärmsten sein.«

»Ja«, sagte Elisabeth Bach mit weicher Stimme. »Ich werde ihn nicht mehr zurückhalten. Er soll singen.«

Am Abend dieses Festtages ging Sebastian im väterlichen Haus von Zimmer zu Zimmer. Er beobachtete aufmerksam die nahen und entfernten Familienmitglieder. Es war für ihn immer ein fesselndes Spiel, bei solchen Zusammenkünften zu erkunden, wer zu welcher Linie in der Familie gehörte und welches Amt er bekleidete. Besonders beschäftigte ihn der Arnstädter Stadt- und Hofmusikus Christoph Bach, ein Zwillingsbruder seines Vaters, der diesem aufs Haar glich.

»Verehrter Oheim«, fragte er, »warum lässt unser Herr einen Menschen doppelt auf die Welt kommen?«

»Auch der Herrgott«, meinte der Angesprochene, »möchte seinen Spaß haben.« Er nahm einen gewaltigen Schluck Bier und fügte hinzu: »Wenn ihm ein Gesicht gefällt, so vergibt er’s eben zweimal.«

Die Zuhörenden lachten.

»Mit dem Gesicht mag es angehen«, entgegnete der Junge schlagfertig. »Aber die Seele braucht man doch für sich allein.« Die Männer lachten nun derber.

Ein Mädchen in Sebastians Alter fasste ihn am Ärmel, zog ihn sanft, aber bestimmt ins Nebenzimmer und flüsterte: »Sie haben zu viel Öl auf die Lampe gegossen. Die Flamme ihres Geistes ist rußig geworden.«

Sebastian machte sich los und fragte, wie schon oft an diesem Tag: »Wer bist du? Wo kommst du her?«

»Ich bin Maria Barbara aus Gehren«, kam es zur Antwort. »Mein Vater ist Michael aus der Linie von Großvater Heinrich Bach.«

»Du brauchst mich nicht zu beschützen, Kusine«, meinte Sebastian ein wenig ärgerlich. Sie ging nicht darauf ein und fragte: »Wollen wir Freunde sein?«

Er fand die Frage seltsam. Alle Bachs waren Freunde. Doch er stimmte zu. Sie tauschten ihre kleinen und großen Geheimnisse und blieben so lange beieinander, bis eine neue Ablenkung kam.

Im Laufe des Abends wurde ausgiebig gegessen und getrunken, geplaudert und vor allem musiziert. Als sich die meisten Gäste in der Diele zusammenfanden und ein Scherzlied nach dem anderen gesungen wurde, streifte Sebastian durch die leeren Räume. Er genoss es, länger als sonst aufbleiben zu dürfen.

Im Musikzimmer traf er den ehrwürdigen Organisten der Eisenacher Georgskirche. Weil er der erste Bach war, der in Eisenach ansässig wurde, nannte man ihn in der Mundart der Stadt den Iskenacher Bach. Sebastian hatte schon mehrmals neben ihm auf der Orgelbank gesessen und sein kunstvolles Spiel bestaunt.

Der Iskenacher präludierte auf einer kleinen, ein wenig klapprigen Hausorgel. Er fragte, ob die Schule nach Sebastians Geschmack sei, und erkundigte sich nach dem Violinunterricht beim Vater. Der Junge gab nur knapp Antwort, denn ihn interessierte vor allem die Musik. »Es muss in Euerm Kopf eine große Ordnung sein«, sagte er. »Was Ihr auch spielt, es klingt, als müsste es so sein und kein Quentchen anders.«

Der Iskenacher schmunzelte. »Du machst dir viele Gedanken.«

»Ja, ich will alles begreifen«, meinte der Junge. »Aber die Musik ist wie Luft. Sie ist da und ist doch nicht da. Wie kann man sie nur festhalten, wie Ihr es tut?«

»Nun«, antwortete der Organist, ohne sein Spiel zu unterbrechen, »du singst doch recht artig und streichst die Geige. Ist das keine Musik?«

Sebastian schüttelte energisch den Kopf. »Musik ist es erst, wenn die Stimmen sich treffen und fliehen. Dann entsteht das – Unbegreifliche.«

Der Iskenacher ließ nun doch seine Hände sinken. Er wandte sich dem Jungen zu und sah ihn nachdenklich an. »Das Wunder, wolltest du sagen, nicht wahr?«

Sebastian war erleichtert. Der Organist schloss kurz die Augen. Dann erklärte er: »Die Töne sind ebensolche Bausteine, wie ihr Kinder sie zum Spielen habt. Man kann einen Turm bauen, eine kleine Hütte oder einen riesigen Palast.«

Er präludierte weiter. Sebastian missfiel es, dass der Iskenacher ihn wie ein kleines Kind behandelte. Er gab sich doch längst nicht mehr mit Holzklötzchen ab.

»Was muss ich tun«, fragte er fordernd, »um solche Musik zu bauen wie Ihr?«

Der Iskenacher stand auf und klopfte dem Jungen auf die Schulter. »Wenn du in einer Familie aufwächst wie der deinen, fügt sich eins zum andern. «

Während sie gemeinsam hinunter in die Diele gingen, sagte er noch: »Mögen dir deine Eltern noch lange erhalten bleiben. Dann wirst du ein rechter Musikant, ob du willst oder nicht.«

Unten wurde zum Beschluss des Feiertages ein Quodlibet angestimmt. Sebastian setzte sich zwischen die Eltern und verfolgte den ausgelassenen Gesang. Die verschiedensten Lieder erklangen gleichzeitig und drohten ein wildes Durcheinander zu werden, und doch ergab sich aus dem Melodienbündel ein gefälliges Ganzes.

»Sing mit«, forderte ihn die Mutter leise auf. »Es ist für jeden Platz, der die Regeln anerkennt.«

Sie zog ihn an sich. Das klangvolle Stimmengewirr umfing ihn wie ein großes Tuch. Er fühlte sich geborgen.

Die Monate gingen ins Land. Sebastian wurde einer der zuverlässigsten Kurrendeknaben. Er versäumte keine Probe und keinen Auftritt. Seit der silbernen Hochzeit hatte die Mutter nie mehr ihre früheren Einwände vorgebracht. Schließlich lernten die Jungen in der Kurrende nicht nur musikalische Dinge, sondern auch etwas, das bei den Bachs viel galt: sich zu behaupten und niemals unterkriegen zu lassen. Da sie in letzter Zeit oft kränklich war und im Bett liegen musste, ließ sie sich von Sebastian manchmal erzählen, wie es ihm beim Umsingen ergangen war, ob es hohe Einnahmen gab und auch, welche Hindernisse sich der Kurrende in den Weg gestellt hatten.

Als Jakob und Sebastian wieder einmal vom Singen nach Hause kamen, empfing sie der Vater mit den Worten: »Es darf niemand zur Mutter gehen. Ich muss mit euch sprechen.« Das war nun ganz und gar ungewöhnlich. Im Unterricht, die Geige unterm Arm, unterhielt der Vater sich ganz gern einmal mit den Kindern. Sonst blieb ihm selten eine freie Minute. Wichtige Mitteilungen machte meist die Mutter.

»Gott hat es gefallen«, sagte er, als sie schweigend in sein Zimmer eingetreten waren, »uns eine Prüfung aufzuerlegen.« Er brach ab und warf dem einen und dem anderen Sohn einen mahnenden Blick zu, der besagen konnte: Keine Klagen! Was auch geschehe!

Sebastian konnte sich das Gesagte nicht recht erklären. Was hatte das mit der Mutter zu tun? Jakob nickte langsam, als hätte er verstanden.

»Und du?«, fragte der Vater streng.

Sebastian wollte sein Unverständnis nicht eingestehen und nickte, so wie es der Bruder getan hatte.

Vater Ambrosius strich ihm flüchtig über den Kopf. Er bedankte sich bei Jakob und schickte sie wieder hinaus. Beim Abschied sagte er noch: »Unsere Wege sind vorbestimmt. Wir werden es allein schaffen.« Sebastian hatte eine dunkle Ahnung, unterdrückte sie aber. Es war ganz unmöglich, dass der Allmächtige die Mutter von ihren Kindern trennen wollte. Eher ging die Welt in Scherben.

In der kommenden Nacht starb Elisabeth Bach. Die Welt ging nicht in Scherben. Sebastian fühlte sich wie betäubt. Selbst das Beten half ihm nichts.

Beim Begräbnis fehlte er in der Kurrende. Er war umgeben von Geschwistern und Verwandten. Der Iskenacher stand hinter ihm und klopfte ihm auf die Schulter wie damals am Abend der Silberhochzeit. Es schüttelte Sebastian. Er kämpfte verzweifelt mit den Tränen. Nein, er wollte ja nicht klagen. Aber warum musste die Mutter in dem schwarzen Kasten liegen, den man in die Erde senkte? In seinen Gedanken lebte sie wie bisher. Die Kurrende sang einen Choral. Er war dankbar dafür.

Bereits ein halbes Jahr später heiratete Ambrosius Bach zum zweiten Mal. Er wollte seinen Kindern eine neue Mutter geben. Doch in seinem Haus schien sich das Unglück eingenistet zu haben. Schon nach drei weiteren Monaten wurde der Vater schwer krank. Und auch er starb, noch ehe Sebastian zehn Jahre alt war.

Der Familienrat beschloss, dass Christoph Bach, der älteste Sohn des Verstorbenen, die beiden jüngsten Brüder, Jakob und Sebastian, mit nach Ohrdruf nehmen und als Vormund für ihre Erziehung sorgen solle.

Als Sebastian zum Abschied von seiner Geburtsstadt noch einmal mit der Kurrende auszog, traf es sich so, dass dabei auch auf einer silbernen Hochzeit gesungen wurde. Wieder trat ein Paar in Festtagskleidung vor die Tür des Hauses. Wieder überreichte die Frau einen Korb mit Süßigkeiten und der Hausherr eine Handvoll kleiner Münzen. An den Fenstern standen die Kinder, Enkel und Gäste. Regentropfen klatschten wie damals auf das Pflaster. Sebastian glaubte zu hören, wie seine Mutter sagte: Was musst du wie eine arme Waise von Haus zu Haus ziehen und um Almosen betteln?

Gleichzeitig sah er deutlich vor sich, wie der Vater behutsam die zierliche Hand seiner Frau umschloss.

Während die Kurrende ihren Weg fortsetzte, zog Sebastian den Zylinder in die Stirn. Er nahm die Arme unter den weiten schwarzen Radmantel und rieb die klammen Hände aneinander, um sich ein wenig zu wärmen.

Helle Nächte

Nach dem Unterricht in der Stadtschule von Ohrdruf ging Sebastian gern zum Üben in die Michaeliskirche, wo ein altes Spinett stand. Er ließ sich dann vom Kirchendiener einschließen, denn der Pfarrer hatte bestimmt, das Portal dürfe nur beim Gottesdienst geöffnet sein. Zwar gefiel es dem Organisten Christoph Bach nicht, dass sein elfjähriger Bruder stundenlang ohne Aufsicht war. Doch seitdem sich bei ihm Nachwuchs eingestellt hatte, wurde es in seinem Hause zu eng. So musste er sich damit abfinden, dass die beiden halbwüchsigen Geschwister, die er nach dem Tod der Eltern aufgenommen hatte, eigene Wege gingen.

Sebastian behauptete zwar, er wolle sich in dem altehrwürdigen Gebäude auf den Cembalounterricht vorbereiten. In Wirklichkeit war es aber vor allem die Orgel oben auf der Empore, die ihn anzog. Ohne Hilfe eines Bälgetreters, der für die nötige Luft sorgte, konnte er dem Instrument allerdings keinen Ton entlocken. Einmal ließ der Kirchendiener, dem das Amt sonst oblag, sich herab, ihn zu unterstützen. Doch er hatte wenig Verständnis für den Trieb des wortkargen Jungen und verweigerte bald den widerwilligen Dienst. So kam es, dass Sebastian einen Mitschüler überredete, durch ein angelehntes Fenster neben dem Hintereingang einzusteigen. Von dort konnte er den Blasebalg erreichen.

Zweimal gelang das gefährliche Spiel. Und so fühlte sich Sebastian bei einem erneuten Versuch ganz sicher. Er probierte die kleinen Stückchen, die ihm sein Bruder Christoph bei der Unterweisung auf dem Cembalo aufgegeben hatte und die sich auch auf der Orgel ausführen ließen. Doch bald genügte ihm das nicht mehr. Er wollte es dem Herrn Organisten einmal gleichtun und ließ das volle Werk der Orgel aufbrausen, dass es nur so dröhnte. Es erfüllte ihn mit Stolz, dem Instrument die unheimlichsten Klänge entlocken zu können, von den tiefsten Tiefen bis zu den höchsten Höhen.

Da klapperten plötzlich die Schlüssel im Schloss der Kirchentür. Sebastian brach mitten in einem schreienden Akkord ab. Im Spiegel neben dem Spieltisch erkannte er Kantor Arnold, seinen Lehrer von der Stadtschule. Der unsichtbare Gehilfe am Blasebalg flüchtete über die Hintertreppe. Nun musste Sebastian mit dem gefürchteten Mann allein zurechtkommen. Fragen prasselten auf ihn nieder. »Hast du Erlaubnis, die Orgel zu schlagen? Wer ist dein Komplize als Windmacher? Mit welch teuflischer Musik entweihst du unser Gotteshaus?«

Um abzulenken, antwortete der Ertappte: »Herr Kantor, man spielt jetzt so in der weiten Welt.«

Arnold grinste. »Aha, man spielt jetzt so«, sagte er scheinheilig und setzte spöttisch hinzu: »Du kennst sie ja, die weite Welt.«

Sebastian spürte, wie sehr er diesen Mann hasste. Ein Jahr lang hatte er schweigend zusehen müssen, wie der Kantor seine Launen an den Schülern ausließ, sie anschrie, prügelte und mit kalter Ironie einschüchterte. Immer hatte er befürchtet, dass die Reihe auch an ihn kommen würde. Nun also war es soweit. In seiner Not schickte er ein Stoßgebet zum Himmel: Hilf, Herr, dass dieser Gottlose nicht näher kommt! Lass ihn, so es dir gefällt, zur Salzsäule erstarren!

Christoph Bach, der Organist von Sankt Michaelis, hatte gerade im benachbarten Pfarrhaus zu tun gehabt. Das wilde Brausen der Orgel war seinen feinen Ohren nicht entgangen.

Während er die Kirche betrat, fragte er streng: »Sebastian?«