Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Molden Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Im Jahr 1872 ist Boston Schauplatz eines spektakulären Musikfestivals, des World’s Peace Jubilee. Eine Pop-up- Halle für 100.000 Zuhörer und Konzerte mit 2.000 Musikern, so lauten die Eckdaten dieses Events, für das die Weltstars der Musik in die USA geholt werden. Einer von ihnen: Walzerkönig Johann Strauss. Im Juni 1872 schifft sich der Impresario und talentierte Selbstvermarkter mit Künstler:innen aus ganz Europa nach Boston ein. Mitreißend erzählt nehmen uns Bernhard Ecker und Peter Hosek mit auf eine Abenteuerreise ins Herz einer flirrenden Epoche. In eine Zeit des Umbruchs, an deren Ende die Geschichte der Musik neu geschrieben werden muss. Und sich Johann Strauss neu erfunden hat.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 191

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

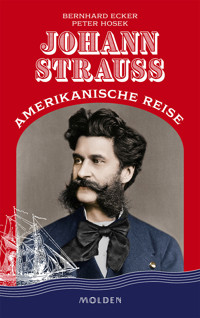

BERNHARD ECKER PETER HOSEK

JOHANN STRAUSS' AMERIKANISCHE REISE

MOLDEN

Unbegrenzte MöglichkeitenAuf ins Bostoner Coliseum, 1872 für einige Monate die größte Musikbühne der Welt! In den USA warten Ruhm, Tantiemen und geschäftstüchtige Verleger auf den Walzerkönig aus Europa.

INHALT

Cover

Titel

Impressum

Größer, lauter, berühmter

Eine rätselhafte Begleiterin

»Im Äußeren deutsch, im Wesen amerikanisch«

»Jeanybub« und die Frauen

Ein musikalisches Erdbeben

Nerven, Nerven, Nerven

Der schreckliche Donauwalzer

Nachspiel

Quellen, Literatur undBildnachweis

Dank

1.KAPITELGRÖSSER, LAUTER, BERÜHMTER

Am 29. Mai 1872 um 8.30 Uhr erreicht das entscheidende Telegramm Johann Strauss in seiner Hietzinger Villa. »Soeben Nachricht von London erhalten, dass das Geld in der Anglobank deponirt ist.« Absender ist Florenz Ziegfeld, Direktor der Musikakademie in Chicago und als Spezialagent in Europa für das Bostoner Weltfriedensjubiläum unterwegs, das größte Musikfestival, das die Welt bis dahin gesehen hat. Es soll in weniger als drei Wochen beginnen.

Die Botschaft ist klar: Die vereinbarte Gage von 3.500 britischen Pfund ist nun bei der Anglo-Österreichischen Bank in Wien abrufbar. 500 Pfund wolle er, Ziegfeld, bar in Bremen übergeben, weshalb sich Strauss noch an diesem Tag dorthin in Bewegung setzen möge.

Das ist der Auftakt zum Aufbruch und zu einer Reise, die Rekorde und Sensationen verspricht. 3.500 Pfund entsprechen rund 20.000 US-Dollar und rund 40.000 österreichischen Gulden, nach heutiger Kaufkraft sind das über eine halbe Million Euro. »In keiner europäischen Stadt würde er in 20 Jahren eine so hohe Summe verdienen«, wird ein paar Wochen später die in London erscheinende »Musical World« über Strauss schreiben.

Das Telegramm ist aber auch das Startsignal für Ängste aller Art. Bevor der Künstler und seine Frau Henriette, genannt »Jetty«, sich auf den Weg von Wien-Hietzing nach Norddeutschland und dann über den Atlantik nach Nordamerika machen, wo ihnen neben viel Geld ebenso viel Ruhm und ein Publikum von 100.000 Zuhörerinnen und Zuhörern in Aussicht gestellt worden ist, verankern sie noch eilends in ihrem zehn Tage davor aufgesetzten Testament einen Nachtrag. Er beginnt mit: »Im Falle wir beiden auf der jetzt anzutretenden Reise einem Unglücke unterliegen sollten (...)«

Von der vierköpfigen Reisegruppe, Johann und Jetty Strauss samt den Dienstboten Stephan Detoni und Anna Cedek, nimmt bei ihrer Abfahrt am Wiener Staatsbahnhof, dem späteren Ostbahnhof, niemand Notiz, obwohl der Diener den Geigenkoffer seines Herren stets gut sichtbar vor sich herträgt. Dabei ist Strauss, der noch nicht 47 Jahre alt ist, in der Reichshaupt- und Residenzstadt eine Berühmtheit und dem Schatten seines gleichnamigen Vaters längst entwachsen. 1867 findet die Erstaufführung des Walzers An der schönen blauen Donau op. 314 statt – es ist das erste Musikstück der Welt, das die Bezeichnung »Schlager« bekommt, bereits zwei Tage nach der Uraufführung. Exakt ein Jahr darauf wird die Schnellpolka Unter Donner und Blitz op. 324 uraufgeführt, auch sie gilt bis heute als »Schlager«.

Den prestigereichen Titel eines k. k. Hofball-Musikdirektors reicht Johann Strauss zwar 1871 an seinen jüngeren Bruder Eduard weiter wie einen Wanderpokal, er darf ihn aber weiterhin führen – und darauf kommt es in Wien mehr an als anderswo. Aus dem Hirschenhaus in der Taborstraße, benannt nach dem früheren Einkehrgasthof »Zum Goldenen Hirschen« an dieser Stelle, das über viele Jahrzehnte den Knotenpunkt des Strauss-Familienlebens in Wien-Leopoldstadt bildet, ist er ausgezogen, erst in die nahe Praterstraße, dann in sein neues Domizil: eine Villa in Hietzing, in unmittelbarer Nähe von Schloss Schönbrunn. Der Walzerkönig hat neben dem Kaiser Platz genommen. Die Zeitungen protokollieren in diesen Jahren bereits jeden seiner Schritte, somit ist die Wiener Öffentlichkeit durch regelmäßige Notizen auch über die Reise nach Boston im Bild.

Dennoch errät niemand das Abfahrtsdatum – weil es sich mehrmals nach hinten verschiebt. Hektik regiert diesen Mai im Leben von Johann Strauss Sohn. Mietwucher-Vorwürfe in den Gazetten, denen er sich als mehrfacher Immobilienbesitzer ausgesetzt sieht und auf die er prompt reagieren muss; das Testament, mit dem er und seine Frau sich wechselseitig als Universalerben einsetzen, für den beidseitigen Todesfall aber die Gründung eines »Johann und Jetty Strauss Stiftungshauses für arme kranke Künstler« anordnen; Ideen für eine neue Operette. Diese Widrigkeiten, Überlegungen und Vorhaben ziehen mehr von seiner Aufmerksamkeit auf sich als eine geordnete Reisevorbereitung. Der Hauptgrund, warum Schiffe und Routen in letzter Sekunde mehrmals geändert werden, ist jedoch Strauss’ überbordende Angst vor der Reise. Unfreiwilliger Dompteur dieser Angst wird Florenz Ziegfeld.

Der 30-jährige Neo-Amerikaner ist bereits im April nach Europa gekommen, um noch offene Punkte in den Verträgen zu konkretisieren, vor allem aber um die Stars des Festivals aufzulesen und sie Richtung Schiff zu bugsieren. Nach erfolgreichen Stopps in London und Paris kommt er nach Wien, wo ihm Strauss bei einem gemeinsamen Besuch der Hofoper in der Loge geradeheraus eröffnet: »Ich werde niemals nach Amerika fahren. Es ist zu riskant. Ich würde bei der Überfahrt mit Sicherheit ertrinken.« Als Ziegfeld kontert, der Komponist habe einen Vertrag unterschrieben, streitet der Künstler dies rundweg ab. Er will auch nicht mehr über Amerika reden. Aus. Schluss. Verhandeln zwecklos.

Der Amerikaner lässt sich nicht abwimmeln. Tags darauf versucht er es bei einem Abendessen in der Strauss-Villa in Hietzing erneut. Der Gastgeber kredenzt dem Besucher – nur der Höflichkeit halber, wie er anmerkt – sogar ungarischen Tokajer lässt ihn jedoch erneut abblitzen.

In seinem Wiener Hotelzimmer erhält Ziegfeld am nächsten Vormittag ein Telegramm von Jetty, laut Ziegfeld business head des Strauss-Haushalts, in Wahrheit längst eine Art doppelter CEO der Strauss-Company: Chief Executive Officer und Chief Emotional Officer. Er möge, schreibt Frau Strauss, das Thema Amerika bitte nicht mehr erwähnen, weil ihr Mann sonst nicht schlafen könne. Um Missverständnisse auszuschließen, sucht der Walzerkomponist persönlich den Festivalagenten am Nachmittag auf und teilt ihm mit, dass seiner Kutsche auf dem Weg hierher zwei Schweine über den Weg gelaufen seien, ein untrüglich schlechtes Omen. Es sei ihm deshalb »absolut unmöglich«, nach Boston zu kommen.

Nun schlägt die große Stunde des gewitzten Ziegfeld, Sohn eines Bürgermeisters aus dem friesischen Jever und ausgebildeter Pianist, der 1863 in die USA ausgewandert ist. Ob er, Strauss, denn nicht wisse, dass ein Schwein Glück bringe? Schwein gehabt, Glück gehabt. Zwei Schweine, doppeltes Glück! Seine Schlussfolgerung ist so simpel wie messerscharf: »Sie sind der glücklichste Mann der Welt, das bedeutet eine sanfte Überfahrt.«

Der Maestro wird stutzig und stellt immerhin nicht mehr gänzlich in Abrede, einen Vertrag abgeschlossen zu haben. Am nächsten Tag lässt er über einen Mitarbeiter anfragen, was es ihn kosten würde, von diesem Kontrakt zurückzutreten. So viel Geld sei in Wien gar nicht vorhanden, antwortet ihm Ziegfeld schlau und erkennt, dass das finanzielle Argument im Strauss-Haushalt Eindruck macht.

Das Pendel schwingt noch mehrmals hin und her. In Berlin, seiner nächsten Station der europäischen Festivalvorbereitungstour, erreicht den Agenten ein Telegramm aus Wien. Ihr Mann, lässt ihn Jetty wissen, habe einen Nervenzusammenbruch erlitten und von seinem Arzt dringend eine Kur empfohlen bekommen. Ziegfeld steht kurz vor einem Treffen mit Reichskanzler Otto von Bismarck, dem er das endgültige Einverständnis zur Entsendung einer preußischen Militärkapelle nach Boston abringen will, und antwortet kurz angebunden: »Sie müssen den Vertrag erfüllen oder die Konsequenzen tragen.« »Mein Mann ist nicht in einem Zustand, Ihren beleidigenden Brief zu lesen«, kommt es aus Wien zurück. Ziegfeld bleibt jedoch hart: »Es wird Sie ein Vermögen kosten, und ich werde notfalls den ganzen Sommer bleiben, um den Vertragsbruch anzufechten.«

Hand in Hand, Seite an SeiteHenriette »Jetty« Strauss hat zum Zeitpunkt der amerikanischen Reise ihre Karriere als Opernsängerin bereits hinter sich. Ohne sie wäre ihr Mann, Johann Strauss Sohn, wohl kaum auf den Dampfer »Rhein« gestiegen, Aufnahme von 1862.

Das wirkt. Erstmals wird eine konkrete Schiffspassage ins Visier genommen. Die »Weser«, ein Dampfer der Amerika-Linie Norddeutscher Lloyd (NDL), soll am 25. Mai von Bremerhaven in Richtung New York ablegen. Der kapriziöse Künstler will aber erfahren haben, dass die Reederei Hapag aus Hamburg sicherer ist, Mitte Mai werden von der US-Botschaft in Wien Tickets für das Hapag-Schiff »Thuringia« gekauft, das am 29. Mai von Hamburg ablegt und am 1. Juni fahrplanmäßig im französischen Le Havre Station macht. Dort soll sich das Ehepaar mit den Dienstboten einschiffen.

Das ist jedoch ein Scheinmanöver Ziegfelds, der einen Generalvertrag mit dem NDL hat. Die Hapag-Tickets sollen daher mit tatkräftiger Unterstützung der US-Botschaft in Wien wieder annulliert werden – Johann und Jetty lenken ein, ins Auge gefasst wird nun eine Überfahrt mit einem Schiff namens »Rhein«. Ziegfeld wähnt sich am Ziel und wartet bereits im vornehmen Hotel Hillmann in Bremen auf das Wiener Quartett. Da trifft eine erneute Absage von Strauss ein, diesmal ohne eine Krankheit vorzuschützen. »Ich kann nicht reisen.«

Ziegfelds Coolness bekommt erste Schrammen, es geht jetzt um alles oder nichts. Die Zeit drängt, alle anderen europäischen Verträge für das Festival sind bereits unter Dach und Fach. Will er die Künstlergesellschaft rechtzeitig zu Beginn des Festivals in Boston haben, muss er Deutschland spätestens am 1. Juni verlassen, und selbst das ist knapp kalkuliert. Ein letzter, langer Brief »an den geehrtesten Herrn Musikdirector«, verfasst in gestochen scharfer Handschrift, soll den wankelmütigen Wiener doch noch umstimmen. »Die Amerikaner rechnen fest darauf den berühmten Strauss zu sehen«, versucht er dem Maestro gleichzeitig zu schmeicheln und ein schlechtes Gewissen zu machen. »Sollte ich jetzt nach America telegraphiren: Strauss kommt nicht! – das Entsetzen würde furchtbar sein. Der Contract wurde gemacht und jetzt in dem letzten Augenblicke telegraphiren Sie: Kann nicht reisen. Welche Unkosten Ihr Engagement uns schon gemacht hat wissen Sie sehr wohl und es wäre wirklich schrecklich, sollten Sie bei Ihrem Beschluß beharren.« Dann kommt Ziegfeld zum Kern der Angelegenheit: »Ein kranker Mann kann nicht reisen, das ist wirklich wahr; doch wenn Sie gefragt würden: woraus besteht Ihre Krankheit? so würden Sie antworten müssen: Furcht vor der Reise!« Und er versucht den Verängstigten von der Sicherheit der modernen Dampfschiffe und der relativ günstigen Reisezeit zu überzeugen: »Die Bremer Dampfer sind ausgezeichnet, im Juni, July, August sind keine Stürme zu befürchten. Nein mein lieber Herr Strauss Sie dürfen kein ganzes Land damit in Verlegenheit bringen (…)«

Reisekonjunktur1872 verzeichnen deutsche Häfen das stärkste Auswandererjahr in diesem Jahrzehnt. Davon profitiert vor allem der Norddeutsche Lloyd (Anzeige im »Hannoverschen Courier« vom 5. Mai 1872). Ein Erste-Klasse-Ticket von Bremerhaven nach New York kostet 165 preußische Taler.

Am Ende ist es wohl der Hinweis im Postskriptum des Schreibens, der den im Panikmodus befindlichen Künstler überzeugt, seine Absage zu widerrufen. Es ist der Hinweis, dass die anderen Boston-Stars schon fix gebucht sind. Diese Blöße kann sich Strauss nicht geben. Als Sicherheitspfand für alle Eventualitäten behält Ziegfeld die 500 Pfund zurück, die sich Strauss persönlich in Bremen abholen muss. »Ok, ich komme nach Bremen«, schreibt Strauss schließlich an den Agenten. Nachsatz: »Aber Sie müssen die gesamte Verantwortung übernehmen.«

Ziegfeld hat die erste Schlacht des Nervenkriegs für sich entschieden. Es wird die »Rhein«, Abfahrt ist am 1. Juni.

Historische Aufbrüche aus Wien Richtung Bremerhaven gibt es in diesen Tagen mehrere. Am 30. Mai 1872, dem Fronleichnamstag, verlässt eine Reisegesellschaft den Staatsbahnhof, die deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommt als die kleine Gruppe rund um den Komponisten tags zuvor. Fünf Hunde, die Hälse mit grünen Kränzen behangen, sind für die Zeitungsreporter und Bahnhofskiebitze die Hauptattraktion des Nachmittags. Für die Tiere ist ein eigener Waggon reserviert, Monate später werden sie schwere Schlitten durchs Packeis ziehen. Sie gehören zur 24-köpfigen Payer-Weyprecht-Expedition, von der sich knapp mehr als die Hälfte – elf Matrosen und zwei Tiroler Gebirgsjäger – an diesem Tag am Bahnhof einfindet und sich in einen Zug setzt, der sie zum Abfahrtshafen in Norddeutschland bringt. Die Expedition wird im Nördlichen Eismeer eine Inselgruppe entdecken, das nach Ihrer Majestät benannte Kaiser-Franz-Josefs-Land. Wer so viel Ruhm einfährt, ist auch reif für eine der inoffiziell höchsten Auszeichnungen der Donaumonarchie, ein original Strauss-Werk: Eduard Strauss, Johanns um zehn Jahre jüngerer Bruder, wird den beiden Expeditionsleitern Carl Weyprecht und Julius Payer nach ihrer Rückkehr einen eigenen Marsch komponieren: den 1875 uraufgeführten Weyprecht-Payer-Marsch op. 120.

Für den ältesten der Strauss-Brüder gilt es jetzt aber vor allem anderen, die Zugfahrt zu überstehen. Auf großen Rummel kann er gern verzichten. Von allen Ängsten, mit denen er ausgestattet ist – und es sind deren viele –, ist die Reiseangst eine der notorischsten. Was Herr Ziegfeld eben erst erfahren hat, wissen die Wienerinnen und Wiener schon längst. Wenn Strauss mit dem Zug über den Brenner oder den Semmering fährt, so notiert die »Neue Freie Presse« in diesen Jahren leicht belustigt, kann er das nur »bei fest verschlossenen, dicht verhängten Coupéfenstern«. Fährt der Zug über eine Brücke oder durch einen Tunnel, muss er sich auf den Boden des Abteils legen. Jede Art von Steigung ist ihm ein Gräuel, deshalb werden ihm Gebirgstouren »zu Fuße oder im offenen Wagen«, so die »Presse« weiter, »zur puren Unmöglichkeit«. Die Wiener Gesellschaft nimmt das als Marotte wahr, über die man mit Amüsement in der Zeitung liest. Hat Strauss nicht auch eine Polka mit dem Titel Vergnügungszug op. 281 komponiert?

Doch es sind stets Spielarten der Todesangst, die ihn plagen. Sie werden ihm auch in Amerika das Leben schwer machen.

Strauss’ Weg führt – wie jener der Expeditionsteilnehmer – über Prag, Dresden, Magdeburg, Braunschweig und Hannover. Folgt man den Payer-Weyprecht-Chronisten, tauchen entlang der Strecke nach den vertrauten Landschaften bald Hopfenfelder auf, später Pappelalleen, Weiden, strohgedeckte Backsteinhäuser. Bei verhängten Fenstern wird Strauss nichts davon gesehen haben, große Gebirge sind zu seinem Glück keine zu überwinden.

Am 31. Mai 1872 erreicht der Zug Bremen, wo Ziegfeld ihm das Geld übergibt. Dann geht es gemeinsam weiter nach Bremerhaven, mit der zehn Jahre zuvor eröffneten Geestebahn direkt ans Hafenbecken.

Von der Nordpolfahrertruppe, die am 12. Juni auf der eigens gebauten Schonerbark »Admiral Tegetthoff« losstartet, hat Strauss vielleicht nicht einmal gewusst, andere als musikalische Entdeckungsfreuden sind von ihm nicht überliefert. Im Fall seiner anstehenden Reise verhält es sich ja eher umgekehrt: Amerika entdeckt in diesen Jahren den Walzerkomponisten aus Europa.

Die Amerikaner sind nach den Erschütterungen der 1860er-Jahre begierig auf Kultur aus der Alten Welt. Die tiefen Wunden des Bürgerkriegs, der von 1861 bis 1865 andauerte, sollen schnell geheilt und durch ein allgegenwärtiges Schneller-Höher-Weiter-Größer vergessen gemacht werden. Noch sind die Bürgerkriegsgeneräle in Politik und Gesellschaft omnipräsent, doch die folgenden Dekaden gehören den wagemutigen Zivilisten. Die Industrie wird rasant entwickelt, die ersten Eisenbahnlinien quer über den Kontinent werden fertiggestellt. Optimismus und der unbedingte Glaube an das Machbare beginnen zu regieren. »Bigger is better« ist das neue Credo, das auf alle Lebensbereiche angewandt wird: auf die Stadtentwicklung, auf die Fabriken, auf die Kultur. In New York City beginnen soeben die Planungen für die größten Hochhäuser ihrer Zeit: das Western Union Telegraph Building im Financial District von Manhattan und das New York Tribune Building nahe der Brooklyn Bridge, Vorläufer der ersten Wolkenkratzer.

In diesen Zeitgeist fügt sich das große World’s Peace Jubilee in Boston, dem Dauer-Rivalen New Yorks, perfekt. Das musikalische Großereignis ist dem Weltfrieden gewidmet, der nach Beendigung des Deutsch-Französischen Kriegs 1870/71 gefeiert werden soll. Die Stadtoberen der 250.000-Einwohner-Stadt lassen keine Gebäude in den Himmel wachsen, sondern Spektakel.

Der irischstämmige Bandmaster Patrick S. Gilmore hat seine musikalische Rekordjagd bereits während des Bürgerkriegs begonnen: Zwei Kapellen aus Boston hat er 1864 nach New Orleans begleitet, um bei der Inauguration des dortigen Gouverneurs aufzuspielen. Die Eckdaten – 500 Musiker, 6000 Chorsänger, 50 Kanonen, 40 Amboss schlagende Soldaten, ein Simultanläuten aller Glocken der City von New Orleans – müssen unbedingt übertroffen werden.

Mit dem nationalen Friedensfest 1869 in Boston haut Gilmore, von US-Musikhistorikern als Vorläufer des berühmten John Philip Sousa eingeordnet, das erste Mal richtig auf die Pauke, verdoppelt seine musikalischen Streitkräfte und landet einen riesigen, auch finanziellen Erfolg. Bei den musikalischen Celebritys greift er nach den Sternen, erreicht sie aber noch nicht: Gilmore fragt neben Giuseppe Verdi aus Italien auch den Wiener Maestro Strauss wegen einer Teilnahme an. Damals sagt der Umworbene ab, wegen unauflösbarer Verpflichtungen in Russland, wo er seit 1856 in insgesamt elf Sommern nahe der Sommerresidenz des Zaren in Pawlowsk umjubelte – und hervorragend dotierte – Konzerte gab.

1872 soll es für Gilmore und das Bostoner Publikum nun klappen. Diesmal begibt er sich persönlich nach Wien-Hietzing, um Strauss zu ködern. Die Anwerbeversuche starten im Herbst 1871, Gilmore ist gewappnet mit einem Empfehlungsschreiben des Bürgermeisters von Boston und von US-Präsident Ulysses S. Grant; 1872 ist ein Präsidentenwahljahr, der Wahlkampf wird auch im Rahmen des Bostoner Festivals ausgetragen.

»Was, wenn mich einer Ihrer Indianer massakert?«, soll Strauss zu Gilmore in einer ersten Reaktion gesagt haben, es ist nicht als Scherz gemeint. Er zögert, und doch sind die Aussicht auf weitere Geschäftsmöglichkeiten und die Chance, seinem Leben eine Wendung und eine neue Richtung zu geben, verlockend. In Aussicht gestellt wird das »größte Konzert aller Zeiten in der größten Halle der Welt mit dem größten Orchester und dem größten Chor«. Die Anzahl der aktiv Musizierenden wird mit über 22.000 angegeben. Im Publikum sollen sich Delegationen nicht nur aus dem angloamerikanischen Raum einfinden, sondern auch aus Griechenland, dem Heiligen Land, China und Japan. Dazu dieses fantastische Honorar – das Verkaufsgenie Gilmore ködert den Superstar aus Europa mit Superlativen. Noch 100 Jahre später wird dieser Stoff für einen Eintrag ins »Guinness-Buch der Rekorde« reichen.

Es trifft sich gut, dass in Wien gerade ein junger Tenor aus Boston studiert, George Osgood, der den Meister und dessen Frau in den folgenden Wochen weiter bezirzt. Am Ende sagt Strauss zu, ein Grundsatzvertrag wird unterschrieben, im Februar kündigen ihn die amerikanischen Zeitungen als Fixstarter an. Er entscheidet sich gegen eine Verpflichtung in Russland und nimmt sogar ein Pönale in Höhe von 7.000 Gulden in Kauf, das er nach ergebnislosem Hin und Her ein Jahr später der Eisenbahngesellschaft von Zarskoje Selo, Veranstalterin der Konzerte, bezahlen muss: Die Strafe entspricht rund einem Sechstel des amerikanischen Honorars – schmerzhaft, aber verkraftbar.

Es ist zwar nicht die erste Schiffsreise für Strauss. Schon 1847/48, mitten in das Revolutionsjahr hinein, schipperte er, ein Hoffnungsträger für die nichtdeutschen Teile des Habsburgerreichs, donauabwärts nach Belgrad und fuhr dann per Kutsche in die Walachei weiter, wo er Konzerte gab und Revolutionsluft schnupperte. Auch für die Reise nach Pawlowsk nahe Sankt Petersburg gibt es vor der Errichtung einer durchgehenden Eisenbahnverbindung nur die Möglichkeit, das letzte Stück per Schiff vom damals preußischen Stettin aus zurückzulegen.

Aber diesmal ist es anders, nicht vergleichbar in Dimension, Ausstattung und Ausrichtung. Strauss hat dem Osten abgesagt und sich für die Neue Welt entschieden.

Fahrgäste müssen nicht unter notorischer Reiseangst leiden, um beim Anblick des Schiffs weiche Knie oder gar kalte Füße zu bekommen. Zeitungen notieren zumindest zwei Reisende, die sich an diesem 1. Juni 1872 in letzter Sekunde doch noch dafür entscheiden, lieber an Land zu bleiben.

AufbruchsstimmungDie »Rhein« vor der Abfahrt von Bremerhaven. Der Zug der Geestebahn ist bis zur Abfertigungshalle gefahren. Zumindest zwei Passagiere sollen beim Anblick des Dampfschiffs kurz vor der Strauss-Überfahrt noch kalte Füße bekommen haben.

Ein Holzschnitt aus dem Jahr 1871 zeigt die »Rhein« vor der zwei Jahre zuvor errichteten großen Abfertigungshalle des NDL in Bremerhaven, der sogenannten Lloydhalle, an der Westseite des Neuen Hafens. Das Schiff steht bereits unter Dampf, der Zug der Geestebahn hält an der Ablegestelle. Aus kastenförmigen Waggons auf einem anderen Gleis werden Gepäckstücke entladen. Von überallher strömen Menschen erst auf die Kaianlage an der Außenweser und dann auf das Schiff, das über mehrere hölzerne Brücken zu erreichen ist.

Wer unter akuter Höhenangst litt wie Strauss, dessen Nerven werden an dieser Stelle noch einmal arg strapaziert. Und doch, der Dampfer fährt mit dem Walzerkönig an Bord ab.

Die »Rhein« ist 1872 gerade vier Jahre alt und zu diesem Zeitpunkt – für kurze Zeit – das größte Schiff des Lloyd: 106 Meter lang, zwölf Meter breit, 2.902 Bruttoregistertonnen schwer, 13,5 Knoten Maximalgeschwindigkeit, 3000 PS Maschinenleistung. Erbaut in der Werft Caird im schottischen Greenock, gehört das Schiff zur »Hansa-Klasse« des Norddeutschen Lloyd. Der Dampfer mit dem eisernen Rumpf – Stahl wird erst ab den 1880ern eingesetzt – bietet offiziell Platz für 774 Passagierinnen und Passagiere, dazu kommen maximal 117 Köpfe Besatzung, also Offiziere, Bootsleute, Zimmermänner, Matrosen, Maschinenpersonal, Heizer, Kohlenschaffer, Stewards und Bedienung sowie Küchenpersonal.

Während des Deutsch-Französischen Kriegs 1870/71 brach der Transatlantikverkehr ein. 1872 wird aber zum Rekord-Auswandererjahr. 128.152 Emigrierungswillige werden in diesem Jahr von deutschen Häfen registriert, eine Zahl, die erst zehn Jahre später wieder erreicht werden wird. Mehr als die Hälfte, 67.000, schiffen sich in Bremen bzw. Bremerhaven ein, um fast 10.000 mehr als in Hamburg, wo der Lloyd-Konkurrent Hapag seinen Hauptsitz hat. Das Geschäft brummt. Die schottischen Werften können die nachbestellten Schiffe gar nicht so schnell bauen, wie sie gebraucht werden.

Weil es mehr Nachfrage als Platzangebot gibt, werden die Schiffe überladen. Auch die »Rhein«. Die der Hafenbehörde gemeldete offizielle Zahl der Reisenden beim Verlassen des Heimathafens am 1. Juni ist niedriger als jene in der Passagierliste. 794 Personen, also bereits um 20 mehr als es der technischen Kapazität entspricht, werden in Bremerhaven nebst 500 Tonnen Fracht notiert. Auf der später erstellten Liste in den USA finden sich dann 810 Namen.

In den Stunden vor der Überfahrt mag es folglich noch hektisch zugegangen sein: Reisende, die in letzter Sekunde an Bord kommen, Doppelbelegungen, gar nicht zu reden von blinden Passagieren.

Für die stark steigende Zahl der Emigrationswilligen liegt in Bremen die »Auswandererzeitung« auf, die über Schiffsverbindungen sowie über Dos and Don’ts informiert. Die Behörden veröffentlichen darin Warnungen vor Bauernfängern, Taschendieben und anderen Kleinkriminellen: Wer auswandert, egal in welcher Klasse er fährt, hat seine wertvollsten Gegenstände in der Regel bei sich. Im Mai 1872 wird in der »Auswandererzeitung« vor den englischen Linien ab Liverpool gewarnt, auf denen die Besatzung den armen Emigranten sogar die Schnapsvorräte abknöpft. Es ist das Zeitalter des Nationalismus: Deutsche wandern, selbst wenn sie ihr Land verlassen, immer noch besser auf deutschen Schiffen aus.

Nur die wenigsten können sich vor ihrer Abfahrt in noblen Hotels einquartieren wie Florenz Ziegfeld. Für die Passagiere des sogenannten Zwischendecks oder Steerage gibt es in Bremerhaven Billighotels. Sie sind beengt, schmutzig und wahre Infektionsbrutstätten.

An Bord der »Rhein« herrscht eine Drei-Klassen-Gesellschaft. 59 Personen reisen in der ersten Klasse, Cabin Upper Saloon, 120 in der zweiten Klasse, Cabin Lower Saloon, 631 im Zwischendeck. Die Passagiere der billigsten Klasse müssen schon drei Stunden vor Ablegen des Schiffes da sein, die Reisenden, die die teureren Kabinen gebucht haben, kommen knapper vor der Abfahrt.

Die Preisunterschiede sind beträchtlich: 165 preußische Taler für die Luxusklasse, 100 Taler für die zweite Klasse, 55 Taler für das Zwischendeck. Zwei Mal Strauss in der ersten Klasse plus zwei Mal Dienstboten in der zweiten Klasse – bezahlt von den Boston Jubilee-Veranstaltern – kosteten also 530 Taler, mit der Rückfahrt sind es 1.060 Taler. Das entspricht heute rund 25.000 Euro. Zur Orientierung: Baumwoll- und Leinenweber verdienen zu dieser Zeit kaum über zehn Taler pro Monat. Der Dresdner Verleger Münchmeyer bietet 1870 dem Schriftsteller Karl May einen Redakteursposten mit einem Jahresgehalt von 600 Talern an.

Oben und untenPassagiere der 3. Klasse – auf der »Rhein« waren es 631 – hatten ihr eigenes Essgeschirr und Bettwäsche mitzunehmen. Es waren in der Regel Bauern, Arbeiter, Handwerker, die ein One-Way-Ticket in eine erhofft bessere Zukunft gelöst hatten.