6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Reclam Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Reclam 100 Seiten

- Sprache: Deutsch

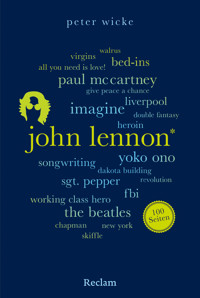

Eine Ikone – ihr Leben und ihr Vermächtnis »John Lennon hat zeitlebens unbeirrt an der Vision einer besseren Welt festgehalten. Seine Lieder haben gezeigt, was Popmusik bewirken kann. Er war mehr als nur ein Idol seiner Generation und hat die Popmusik für immer verändert.« Der 8. Dezember 1980 war für viele ein tiefer Einschnitt: John Lennon wurde in New York erschossen. Der ehemalige Beatle, der gerade aus dem Studio gekommen war und seine Solokarriere mit Hits wie »Imagine« und »Give Peace a Chance« weiterverfolgte, starb neben seiner Frau Yoko Ono. Die Welt verlor eine selbstbewusste und einzigartige Stimme. Peter Wicke erkundet den Werdegang des Ausnahmekünstlers und sein Vermächtnis. Mit 4-farbigen Abbildungen und Infografiken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 118

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Peter Wicke

John Lennon. 100 Seiten

Reclam

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.

RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK Nr. 962377

2025 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Covergestaltung: zero-media.net, München

Bildnachweis siehe Anhang

Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Made in Germany 2025

RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart

ISBN978-3-15-962377-1

ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020718-5

reclam.de | [email protected]

Inhalt

Zitat

The day the music died

Kindheitstrauma

Rebellion im Kellerclub

Sgt. Pepper

Songwriting

The Ballad of John and Yoko

Power to the People

Im Fadenkreuz des FBI

Imagine

Post mortem

Lennon im Internet

Bildnachweis

Über den Autor

Über dieses Buch

Leseprobe aus Bruce Springsteen. 100 Seiten

Life is what happens to you

while you’re busy making other plans

John Lennon

The day the music died

Es weht ein böiger Wind an diesem trüben Novembertag, wie so oft in New York. Ich stehe vor einem neunstöckigen VIP-Refugium aus hellem Backstein mit Luxusapartments an der Ecke West 72nd Street und Central Park West. Hinter mir rauscht der Verkehr auf der stark befahrenen 72. Straße Richtung Central Park. Das Gebäude wirkt eher wie eine Trutzburg, als dass es einem Apartmenthaus gleicht. Mehrere spitz zulaufende Giebel krönen den Bau, der sich über einen ganzen Block erstreckt. Halbrundfenster, die sich die Fassade hochziehen, wirken wie angesetzte Türme, bevor sie sich auf dem kupfergedeckten Dach zum Rundbau mit Helmdach vollenden. Ein riesiger, mit einem Metallgitter versperrter Torbogen führt ins Innere des Dakota Buildings, wie das Haus mit der Adresse 1 West 72nd Street auch genannt wird, vorbei am Treppenhaus in einen großen Innenhof. Selbst angemeldete Besucher der hier residierenden Prominenz dürfen erst passieren, wenn sie einer der beiden Doormen zum Portier im Inneren geleitet hat: Dort müssen sie warten, bis sie abgeholt werden.

Einst soll das Areal, das dem im Stil der französischen Renaissance errichteten Gebäude seinen Namen gab, den Dakota-Indianern gehört haben; lange vor der Zeit, als es der Mitbegründer der weltberühmten Singer-Nähmaschinen-Werke, Edward C. Clark, in den 1880er Jahren erbauen ließ. Das Halbrelief eines Indianerkopfes im Giebel hoch über dem Eingangsportal erinnert noch daran.

Zu den von einem Board of Directors handverlesenen Bewohnern, die hier residierten, gehörten Judy Garland, Leonard Bernstein und Rosemary Clooney; Madonna dagegen wurde sehr zu ihrem Leidwesen der Einzug ebenso verwehrt wie Billy Joel. 1973 zogen John Lennon und Yoko Ono in die ehemalige Zwölf-Zimmer-Wohnung des Filmschauspielers Robert Ryan im siebenten Stock des Gebäudes, unmittelbar angrenzend an das Apartment von Roberta Flack. Bald schon mieteten sie weitere Räumlichkeiten: für Lennons Studio, für ihr beider Archiv und zwei Gästewohnungen. Insgesamt nannten sie sechs Apartments ihr Eigen hier.

Das Wetter muss ganz ähnlich gewesen sein an jenem verhängnisvollen 8. Dezember 1980, einem Montag, als um 22:50 Uhr ziemlich genau an der Stelle, an der ich jetzt stehe, Lennon einem Attentat zum Opfer fiel. Er und seine Frau Yoko Ono hatten zuvor in den Record Plant Studios in Manhattans 44. Straße die Aufnahme von »Walking On Thin Ice« abgeschlossen, die 1981 auf Yoko Onos Soloalbum Season of Glass erscheinen sollte. Lennon spielte bis eine Stunde vor seinem Tod in den fast fertig abgemischten Titel seiner Frau noch Gitarrentakes ein.

Aufgebrochen waren sie am Nachmittag, an dem Lennon seinem Mörder schon einmal von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand. Dabei entstand auch das letzte Foto, das es von ihm gibt. Es zeigt ihm beim Signieren des Double Fantasy-Albums, das ihm sein Mörder, auf dem Foto seitlich neben Lennon leicht angeschnitten zu sehen, wortlos für ein Autogramm gereicht hatte. Wie sich später herausstellte, war Mark David Chapman, so sein Name, ein 25-jähriger geistesgestörter Fan, der in dem Wahn handelte, angesichts des Lebensstils von Lennon und dessen Reichtums Gottes Willen zu vollziehen.

Als eine Limousine Yoko Ono und John Lennon um 22:45 Uhr zurückbrachte, stand er immer noch da, in einer Gruppe von Fans, die sich täglich hier versammelten, um einen Blick auf ihr Idol zu erhaschen. Jetzt aber zog er einen Revolver, rief »Mister Lennon« und schoss. Als ob Lennon es vorausgesehen hätte, hatte er während seiner Beatles-Jahre einmal gesagt: »Irgendwann werde ich wahrscheinlich von einem Verrückten erschossen.« Trotzdem hat er sich selbst auf dem Höhepunkt der Beatlemania stets dagegen gewehrt, von den Fans isoliert zu werden, und Personenschutz in seiner unmittelbaren Nähe kategorisch abgelehnt.

Von den fünf Schüssen trafen vier. Chapman unternahm anschließend nicht den geringsten Versuch zu fliehen. Er wartete einfach ab, blätterte in einer kurz zuvor gekauften Ausgabe von J. D. Salingers The Catcher in the Rye (Der Fänger im Roggen), bis die kurz danach eintreffende Polizei ihn in Gewahrsam nahm. Lennon schleppte sich unterdessen stark blutend noch bis in die Toreinfahrt, wo er auf der Stufe zum Treppenhaus zusammenbrach.

Angesichts der Schwere seiner Verletzungen entschieden die Polizeibeamten, nicht auf einen Rettungswagen zu warten, sondern ihn im Streifenwagen sofort in das nahe gelegene Roosevelt Hospital zu bringen. Dort wurde John Winston Ono Lennon vom Leiter der Rettungsstelle, Dr. Stephan G. Lynn, am 8. Dezember 1980 um 23:07 Uhr für tot erklärt.

Noch in der Nacht versammelten sich Tausende seiner Fans vor dem Dakota Building, zum Teil in Schlafanzügen nur mit übergeworfenem Mantel, weil sie nicht glauben konnten und wollten, was geschehen war.

Nun also stehe ich an diesem Ort und blicke nachdenklich auf die Stelle, an der eine Ikone meiner Generation ihr Leben lassen musste. Es war einer jener völlig sinnlosen Tode, die sofort Verschwörungsmythen aufblühen lassen, um wenigstens im Nachhinein irgendeinen makabren Sinn darin zu finden: Sind es vielleicht doch die CIA oder das FBI gewesen, die Lennon wegen seines Antivietnamkriegsaktivismus im Visier hatten und sich des geistesgestörten Attentäters nur als Werkzeug bedienten? Es sollten nicht die einzigen Spekulationen dieser Art bleiben, aber an der Sinnlosigkeit dieses Todes änderten sie alle nichts, zumal keine einer genaueren Überprüfung standhielt.

Ich kann mich gut an den Schock erinnern, als ich in Berlin am Morgen des 9. Dezember 1980 nichtsahnend das Radio einschaltete und die Nachricht »John Lennon ermordet« zu hören bekam. Sämtliche Radiokanäle in Ost und West hatten ihr reguläres Programm unterbrochen. Radio DDR sendete trotz der Vorbehalte gegen Westmusik den ganzen Vormittag Lennon-Songs. In der Bundesrepublik bestritten fast alle Sender ihre Nachtprogramme an diesem Tag mit Beatles- und Lennon-Songs. Die Fernsehanstalten strahlten noch im Laufe des Tages Sondersendungen aus. Immer wieder waren die fassungslosen Stimmen von Musikerinnen und Musikern aller Couleur dazwischen zu hören, die irgendwie auszudrücken versuchten, was der Tod von Lennon in ihnen auslöste. Unfassbar – war die erste Reaktion. Warum sollte jemand einen Musiker, dessen Fans nach Millionen zählen, umbringen? Die Leute reagierten, als hätten sie ein Stück ihrer selbst verloren.

Plötzlich – vielleicht etwas zu plötzlich – war John Lennon, der da ermordet worden war, nun auch für uns, seine Fans in der DDR, der Friedenskämpfer. Zuvor galt er mit seinem Pazifismus angesichts der immer unbequemer, weil immer sichtbarer werdenden DDR-Friedensbewegung als persona non grata.

Schon zuvor hatte das Two Virgins-Cover, das John Lennon und Yoko Ono 1968 Hand in Hand nackt zeigte, den Abscheu der spießigen DDR-Obrigkeit heraufbeschworen. In der Leipziger Abendzeitung ließen sie damals verlauten: »Der Ober-Beatle gab sich also auch bei der Herausstellung des Pornographischen für die von den imperialistischen Meinungsmachern gewünschte ›Enthemmung‹ der Menschen her.«

Unfinished Music No. 1: Two Virgins (1968)

Noch in der Woche seines Todes starteten der Komponistenverband der DDR und der DDR-Rundfunk die Solidaritätskampagne »Songs für John Lennon«. Über 40 Lieder kamen zusammen, darunter der Megahit »He John« (1981) der populären DDR-Rockband Die Puhdys.

Im Westen war vielleicht Brian Ferrys Reaktion am bezeichnendsten: Bei Rock Pop in Concert sollte er auftreten, erfuhr kurz vorher von Lennons Tod – und brachte als letztes Stück an diesem Abend Lennons zartes »Jealous Guy«, während ihm, dem aalglatten Anzugträger mit Spitznamen »Byron Ferrari«, die Tränen das Gesicht herunterliefen und die Stimme wegrutschte. Bruce Springsteen, Elton John, Queen, Pink Floyd und auch viele weniger bekannte Musiker und Bands haben damals neben seinen Musikerkollegen Paul McCartney und George Harrison Lieder zum Gedenken an John Lennon geschrieben.

Es ist schwer zu beschreiben, was John Lennon uns, der wir mit ihm aufgewachsen sind, bedeutete. Als Kriegskind war er uns einige Jahre voraus. Er konnte auf den Punkt bringen, mit flotten Sprüchen, scharfzüngig und unverschämt, was wir diffus und unartikuliert allenfalls zu ahnen begannen. Er traf mit den Songs, für die er bei den Beatles in der Songwriting-Partnerschaft mit McCartney verantwortlich war, einen Ton, der den Aufbruch in ein Anderssein signalisierte – weniger angepasst, selbstbestimmter und viel hedonistischer als die Erwachsenen uns haben wollten, unabhängig davon, ob in West oder Ost.

Zu Beginn war Lennon für viele von uns noch einfach einer der Beatles, markantes Gesicht unter ansonsten fast austauschbaren vier Pilzköpfen. Schnell aber zog er mit seiner Schlagfertigkeit und seinem Witz die Aufmerksamkeit auf sich. Ab 1966 wurde er zum Provokateur mit der runden Nickelbrille, mit intelligentem Blick und einem beißenden Sarkasmus, sobald er nur den Mund aufmachte. Mit seiner arroganten Schnoddrigkeit und seinen dreisten Kommentaren, mochten sie auch noch so blasphemisch sein (»Wir sind jetzt populärer als Jesus«), sprach er uns direkt aus der Seele. Hier war einer, der sich nichts sagen, der sich nichts vormachen ließ.

Den flotten Teenagersongs der Anfangsjahre mit dem unübertroffenen »Yeah, yeah, yeah«, das die Erwachsenen in West und Ost so herrlich zur Weißglut bringen konnte und in der DDR selbst den Staatschef die Contenance verlieren ließ (Walter Ulbricht: »Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je-Je-Je, und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.«), folgten nun Songs mit deutlich mehr Tiefgang.

Wo hatte es das zuvor gegeben, dass die Texte von Popsongs es wert waren, nicht nur gehört, sondern auch gelesen zu werden, weil sie etwas zu sagen hatten, was woanders nicht zu finden war? Insbesondere das Sgt. Pepper-Album bot mit seinem Unernst voller Ironie, hinter dem doch tiefer Ernst stand, unerschöpflichen Stoff zur Auseinandersetzung. Mit dem Älter- und Reiferwerden wuchsen die Ansprüche, und Lennon, inzwischen auf Solopfaden, enttäuschte uns nicht. Für uns hat er nichts weniger als die Musik neu erfunden und sie dabei zu einem unersetzbaren Elixier unseres Lebens gemacht.

Am Gebäude erinnert nichts mehr an das Geschehen in jener unheilvollen Nacht im Dezember 1980, aber im Central Park gegenüber hat Yoko Ono einen Gedenkort für ihren Mann anlegen lassen, der von einem runden Bodenmosaik um das Wort »Imagine«, eingefasst von Blumenrabatten, markiert wird. Sie hat ihn Strawberry Fields genannt, als Reminiszenz an einen der populärsten Songs aus seiner Zeit mit den Beatles. Ein mit Rhododendron, Strauch- und Lorbeerrosen sowie Magnolien bepflanzter Weg windet sich durch das wie eine Träne geformte Areal. Mit dem steten Rhythmus von Aufblühen und Vergehen scheint es sich dem Einfrieren dieses einzigartigen Talents in Mythen und Legenden entgegenzustemmen.

Bodenmosaik im New Yorker Central Park zum Gedenken an John Lennon

Obwohl Lennon gerade einmal ein halbes Leben gelebt hat, als es im Alter von 40 Jahren die Kugeln des Attentäters beendeten, ist sein künstlerisches Vermächtnis immens. Die genaue Zahl der Lieder, die er schrieb, ist unbekannt, weil vieles nicht veröffentlicht ist. In seinen Solojahren hat er über 150 Songs eingespielt, bei knapp der Hälfte der von den Beatles aufgenommenen Lieder war er durch die Partnerschaft mit Paul McCartney involviert, 73 Beatles-Songs sind ihm allein zuzuschreiben. Fast zwei Milliarden Mal haben sich seine Lieder bis heute in den unterschiedlichen physischen Formaten verkauft, und täglich erhöht sich die Zahl durch Streaming und die zahllosen Neuauflagen seiner Platten. Das Greatest Hits 1-Album der Beatles wurde 2000 zur schnellstverkauften CD der Musikgeschichte – ein Drittel der 27 Songs auf der CD sind das Werk von Lennon, der Rest trägt das Copyright der Lennon/McCartney-Songwriting-Partnerschaft. Selbst als Schriftsteller und Zeichner hat er sich mit Erfolg betätigt.

Ich schlendere an jenem trüben Novembertag so viele Jahre nach seinem Tod langsam durch die Strawberry Fields im Central Park, tief versunken in die Erinnerung an einen Mann, der nicht nur im Leben all derjenigen, die mit ihm aufgewachsen sind, seine Spuren hinterlassen hat. In einem seiner letzten Interviews, wenige Wochen vor seinem Tod, sagte er mit Bezug auf sich und Yoko Ono: »So Gott will, liegen noch 40 Jahre Produktivität vor uns. Die Zeit wird zeigen, wo die wahre Magie liegt.«

Es sollte nicht sein. Bei dem Gedanken daran drängt sich mir unwillkürlich eine Liedzeile auf. Sie ist nicht von ihm, bezieht sich auch auf einen ganz anderen Vorfall und stammt aus einer ganz anderen Zeit (am 3. Februar 1959 kamen Buddy Holly, Ritchie Valens und »The Big Bopper« J. P. Richardson bei einem Flugzeugabsturz in einer kleinen Privatmaschine ums Leben; Don McLean verfasste 1971 seinen Song »American Pie«, aus dem die Zeile mit Bezug auf eben diesen Flugzeugabsturz stammt). Und doch scheint sie für diesen unheilvollen Dezembertag 1980 wie gemacht, an dem nicht nur ein großes Talent, sondern mit ihm eine Ära der Musik ihr Ende fand. Auch dieser 8. Dezember 1980 ist ein Tag, über den man sagen muss: »The day the music died.«

Kindheitstrauma

»Bin ich genial oder vielleicht doch eher wahnsinnig?« – diese Frage beschäftigte Lennon bereits in frühen Jahren, wie er einem seiner Biographen gestand. Und das war keineswegs nur Koketterie. Schon als Zehnjähriger habe er sich als jemand wahrgenommen, der anders ist, erzählt er 1970 im Interview Jann Wenner, dem damaligen Herausgeber der Zeitschrift Rolling Stone. Doch da sie ihn nicht weggesperrt hätten, könne er eigentlich nicht wahnsinnig sein. Also sei er ein Genie, so die schlagende Logik.

Die flapsige Bemerkung hat durchaus einen ernsten Hintergrund. Lennon litt an Dyslexie, die es den Betroffenen schwer macht, eine Verbindung zwischen Schriftbild und Klangbild der Sprache herzustellen. Die Folgen sind Schwierigkeiten bei der Unterscheidung von Worten und Symbolen, was entweder mit einer Leseschwäche oder, so auch bei Lennon, mit einer Rechtschreibschwäche einhergeht. Dafür sind die räumlich-visuellen und logischen Fähigkeiten besser entwickelt als beim Durchschnitt der Bevölkerung. Aufgrund ihrer überdurchschnittlichen intuitiven Kompetenzen und des in einem Gehirnareal isolierten Klangbewusstseins haben die Betroffenen häufig eine ausgeprägte künstlerische Ader. Gerade bei