Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hannibal Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

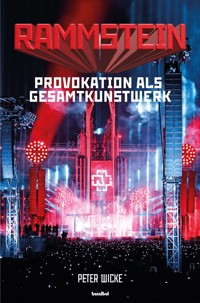

Rammstein - Provokation als Gesamtkunstwerk Kaum ein kulturelles Phänomen ist nun schon seit drei Jahrzehnten ähnlich umstritten wie die ostdeutschen Brachialrocker Rammstein. Ihre bildgewaltigen Bühnen-Exzesse, die skandalträchtigen Tabubrüche und die alle Grenzen niederreißenden, hochgradig sexualisierten Gewaltfantasien spielen virtuos mit den Empörungsreflexen der Öffentlichkeit. Auch im dreißigsten Jahr des Bestehens polarisieren Rammstein noch immer wie niemand sonst. Die Band selbst spricht von sich als einem "Gesamtkunstwerk". Dem geht das Buch nach und lässt dabei auch die Künstler ausgiebig zu Wort kommen. Im Zentrum stehen also vor allem die Musik, der energiegeladene Sound, die Songs und deren Inszenierung in ausgefallenen Videos und bombastischen Bühnenshows voller pyrotechnischer Spezialeffekte. Aber auch andere Aspekte werden beleuchtet: Was steht hinter den Erregungswellen, die die Band regelmäßig auslöst? Was treibt sie an, mit ständig neuen Provokationen gegen den moralinsauren Zeitgeist zu Felde zu ziehen, den eifernden Verfechtern und woken Sachwaltern der political correctness ihre brachialen Riffs an den Kopf zu werfen? Inwieweit sind die Reaktionen auf die Provokationen selbst schon Teil ihrer Inszenierung als Gesamtkunstwerk? Was eigentlich macht diese Band so einzigartig? Wer Antworten auf diese Fragen sucht, wird sie hier finden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 350

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Peter Wicke

RAMMSTEIN

Provokation als Gesamtkunstwerk

www.hannibal-verlag.de

Impressum

Erstausgabe 2024

© 2024 by Hannibal

Hannibal Verlag, ein Imprint der KOCH International GmbH, A-6604 Höfen

www.hannibal-verlag.de

ISBN 978-3-85445-784-8

Auch als Paperback erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-783-1

Cover Design: Michael Bergmeister

Grafischer Satz: Thomas Auer

Lektorat/Korrektorat: Dr. Matthias Auer

Coverfoto: © Matteo Chinellato/PA/picturedesk.com

Backcoverfoto: © Thomas Rabsch/laif/picturedesk.com

Fotos 1,4,6,7,8: © Thomas Rabsch/laif/picturedesk.com

Fotos 2, 3: © Nilsson Nils Petter/TT News Agency/picturedesk.com

Foto 5: © Francesco Castaldo/Zuma/picturedesk.com

Hinweis für den Leser:

Kein Teil dieses Buchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, digitale Kopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

Der Autor hat sich mit größter Sorgfalt darum bemüht, nur zutreffende Informationen in dieses Buch aufzunehmen. Alle durch dieses Buch berührten Urheberrechte, sonstigen Schutzrechte und in diesem Buch erwähnten oder in Bezug genommenen Rechte hinsichtlich Eigennamen oder der Bezeichnung von Produkten und handelnden Personen stehen deren jeweiligen Inhabern zu.

Der Autor:

Peter Wicke war bis zu seiner Emeritierung Inhaber des Lehrstuhls Theorie und Geschichte der populären Musik an der Berliner Humboldt-Universität und Direktor des dort von ihm gegründeten Forschungszentrums Populäre Musik. Er ist Autor zahlreicher Bücher und Aufsätze zu verschiedenen Aspekten der populären Musik, die in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt wurden.

Hinweis zur Zitierweise:

Zitierte Passagen in alter Rechtschreibung sind in die neue Rechtschreibung übertragen worden. Orthografie und Interpunktion wurden im Sinne der besseren Lesbarkeit vereinheitlicht.

Inhalt

Zum Buch

Auftakt: Höhen und Tiefen

„Wir gegen den Rest der Welt“ Das Debüt

„Wir sind ja alle aus der DDR“ Die Band

„Sonst will ja keiner mehr böse sein“ Provokation und Klanggewalt

„Wir hassen Nazis!“ Im Stechschritt gegen Rechts

„Amerika war immer der Traum“ Auf dem Gipfel des Ruhms

„… verzerrte Gitarren und die Kraft eines geraden Drumbeats“ Der Rammstein-Sound

„Wir lassen Flammen für uns sprechen“ Zwischen großer Oper und Muppet Show

„Für uns sind das Liebeslieder“ Romantik auf die harte Tour

„Humor ist für uns wichtig“ Klamauk mit doppeltem Boden

„Wir wollten eine deutsche Band sein“ Suche nach der verlorenen Identität

Rammstein und kein Ende

Anhang

Zitatnachweise

Das könnte Sie interessieren

Zum Buch

Dieses Buch ist aus einem Text hervorgegangen, der 2018 in der Reihe 100 Seiten des Reclam Verlags erschienen ist und dort mehrere Auflagen erlebte. Jetzt, im dreißigsten Jahr des Bestehens von Rammstein, ist es jedoch an der Zeit, der Band und ihrem Wirken, das sich in einer ebenso spektakulären wie beispiellosen Erfolgskarriere niedergeschlagen hat, eine Betrachtung zu widmen, die nicht durch ein knapp bemessenes Reihen-Konzept begrenzt ist. Ich bin dem Hannibal Verlag sehr dankbar, dass er das ermöglicht hat und so ein Buch entstehen konnte, das ein detailliertes Eingehen auf die Band, ihre Musik, ihre Songs, ihren Sound, die Videos und die spektakulären Shows erlaubt und dabei auch die Stimmen der Musiker nicht zu kurz kommen lässt.

Mit ihren doppelbödigen Songs, den alle Grenzen sprengenden Feuerorgien ihrer gigantischen Bühnenspektakel und mit der aufwendig produzierten Bilderflut ihrer Videos hat sich Rammstein einen Namen gemacht, der polarisiert und zuverlässig Empörungswellen durchs Feuilleton rauschen lässt. Das ist so noch keiner anderen Rockgruppe gelungen. Die Band ist damit mitten in die woken Kulturkämpfe der Gegenwart geraten. Sie wird von einem Teil vor allem der deutschen Medien regelmäßig mit diffamierenden Kommentaren bedacht, von ihrer in die Millionen gehenden weltweiten Fangemeinde frenetisch bejubelt, aber nur selten wird ihr mit der gebotenen Ernsthaftigkeit begegnet.

Auf den folgenden Seiten steht die Kreativität der Band im Vordergrund. Das vielschichtige künstlerische Rammstein-Universum erschließt sich, sobald man die Einsicht zulässt, dass auch Musik, wie Rammstein sie macht, mehr ist als stumpfes Gedröhn über monotonen Rhythmen, zu dem die Headbangers wie narkotisiert den Kopf kreisen lassen. Doch Rammstein ist mit den opulenten pyrotechnischen Feuershows, mit denen sich die Band in die Annalen der Popgeschichte eingeschrieben hat, nicht nur ein musikalisches Projekt. Die Musiker selbst sprechen davon, dass sie sich missverstanden fühlen würden, werde nicht das Gesamtkunstwerk gesehen, das sie verkörperten. Das ernst zu nehmen gebietet der Respekt vor der künstlerischen Leistung, auch wenn die vielleicht nicht nach jedermanns Geschmack ist. Doch wie der tschechische Schriftsteller Pavel Kosorin einmal treffend bemerkte: „Dinge, die jedermanns Geschmack treffen sollen, sind meist geschmacklos.“

Peter Wicke, Mühlenbeck, Juni 2024

Auftakt: Höhen und Tiefen

Wenn ihr ohne Sünde lebt

Einander brav das Händchen gebt

Wenn ihr nicht zur Sonne schielt

Wird für euch ein Lied gespielt.

– Rammstein, Ein Lied

Es ist der 23. Juli 2005. Über die Arènes des Nîmes, ein Amphitheater nach dem Vorbild des römischen Kolosseums aus der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts im Zentrum der südfranzösischen Stadt, hat sich Dunkelheit gelegt. Die Luft ist von der Sommerhitze des Tages noch immer schwer und stickig. Die Arena ist mit 17 000 gestylten jungen Leuten in schwarzen T-Shirts mit dem Rammstein-Logo auf der Brust bis auf den letzten Platz besetzt. Den monumentalen Bühnenaufbau verhüllt ein Vorhang, den zwei Scheinwerfer an den oberen Ecken beider Seiten der Vorderbühne tastend mit gelblichem Licht überstreichen. Aus dem Boden glimmen blaue Lichtsäulen auf, die sich in dem immer dichter wabernden künstlichen Nebel brechen. Als durch den Vorhang in regelmäßigen Abständen ein verhaltenes „Hol weg“ zu hören ist, geht ein Aufschrei der Begeisterung durch das Publikum, fliegen Tausende Arme nach oben. In den ohrenbetäubenden Lärm bohrt sich in anschwellendem Crescendo das von Schlagzeug und Keyboard vorangetriebene stoische „Hol weg“ des Intros von „Reise, Reise“, bis der Vorhang schließlich auf den Bühnenboden fällt und zu den nun unisono einsetzenden infernalisch dröhnenden E-Gitarren die Bühne von allen Seiten explosionsartig in gleißendes Licht getaucht wird. Während der Song mit schneidenden Gitarrenriffs und brachial stampfendem Rhythmus Fahrt aufnimmt, öffnet sich ein Tor unter dem Schlagzeugpodest, und der Frontmann der Band Rammstein, Till Lindemann, marschiert im Stechschritt auf die Bühne, reißt mit beiden Händen den Kopf von der Seite nach vorn, so als sei er seinem Körper nur lose aufgesetzt, und beginnt die Seemanns-Metaphern des Songs Zeile für Zeile mit testosterongeschwängerter Stimme und unheilvoll rollendem „R“ ins Publikum zu schleudern.

Die sechs bösen Buben der deutschen Rockmusik, die Gesichter fahl geschminkt, sind ihrem Ruf entsprechend in ein martialisches Outfit gekleidet: Gitarrist Paul Landers mit nacktem Oberkörper in Trachtenlederhose und Tirolerhut, Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz mit Stahlhelm und schwarz getönter UV-Brille, Leadgitarrist Richard Zven Kruspe und Bassgitarrist Oliver Riedel in militanter Lederkleidung und Schnürstiefeln, Schlagzeuger Christoph „Doom“ Schneider in Netzhemd und Lederbreeches und Frontmann Till Lindemann im düsteren Gothic Look.

Mit unbeschreiblicher Intensität wird in den nächsten 100 Minuten eine hoch professionelle Show aus Musik, Feuer und Licht über das Publikum in der antiken Arena hinwegrollen, das – obwohl durchweg französischsprachig – mit nachgerade religiöser Inbrunst jedes Wort der Refrains mitsingt. Die Band, die wie stets keine Provokation auslässt, fügt sich mit ihren archaischen Bildstereotypen und den atavistischen Klangmustern nahtlos in das jahrtausendealte Ambiente ein, das ursprünglich einmal Gladiatorenkämpfen diente. Sänger Till Lindemann: „Diese Location war sehr außergewöhnlich. Das war ’ne Stierkampf-Arena oder ’ne Gladiatoren-Arena oder so, halt so ein Amphitheater. Es sieht steinalt aus, erinnert an das Colloseo in Rom – fantastisch! … Die Akustik ist ziemlich extrem, weil, sie bleibt halt in diesem Kessel – so kam mir das jedenfalls vor. Die Leute waren extrem gut drauf, die Franzosen sowieso. Und man wundert sich über dieses Ambiente ringsum. Das war schon außergewöhnlich.“1 Und Schlagzeuger Christoph Schneider fügt hinzu: „Da waren alle die Rammstein-Fans, schwarz gekleidet und gestylt. Und das passte so gar nicht in diese idyllische Umgebung. Es war eines der tollsten Konzerte …“2 Auch Gitarrist Paul Landers schwärmt von diesem Konzert: „Nîmes war wirklich ein Highlight. Vor allem, weil die Leute an den Seiten der Arena so hoch sitzen und dir dadurch nahe sind. Man sieht plötzlich die vielen Menschen – irgendwie wirkt das Ganze komprimiert.“3

Es gibt wohl kaum einen Ort, der angemessener für eine Band ist, die – Gladiatoren gleich – unbeirrbar und unerschrocken gegen den moralinsauren Zeitgeist mit seinen Ausgrenzungsreflexen und Verbotssehnsüchten zu Felde zieht. Seit jenem Konzert im Rahmen des Festival de Nîmes, das sich zwölf Jahre später, im Juli 2017 an drei aufeinanderfolgenden Abenden in der ausverkauften Arena der südfranzösischen Stadt wiederholte, hat die Band weit über hundert Auftritte in den größten Arenen der Welt absolviert, aber nirgendwo sonst haben die Atmosphäre des Ortes und der Spirit der Band zu einer solchen Einheit gefunden. Es war und blieb ein Höhepunkt in der nunmehr schon dreißigjährigen Karriere der Band.

Im Ausland ist Rammstein umjubelt, wie es keine andere deutsche Band je war, und das, obwohl sie ihre Songs nahezu ausnahmslos in deutscher und damit in einer für ihr Publikum dort in der Regel unverständlichen Sprache singt. Allein mit der Reise, Reise-Tour erreichte sie damals über eine Million Menschen in vierzehn europäischen Ländern. 1999 wurde sie mit ihrem Song „Du hast“ (1997) in den USA für die 41st Annual Grammy Awards in der Kategorie „Best Metal Performance“ nominiert. 2001 musste in Mexiko die Armee ausrücken, um für geordnete Verhältnisse zu sorgen, nachdem sich ihre Fans im Umkreis von Hunderten Metern rings um einen Plattenladen drängten, in dem die Band Autogramme gab. Lindemann: „Ich stand mit einem Megafon auf dem Dach des Hauses und habe versucht, die Leute zu beruhigen. Überall standen Menschen. So weit der Blick reichte.“4 Ihre Plattenverkäufe überstiegen schon 2014 die 10-Millionen-Marke und liegen inzwischen bei weit über 20 Millionen. Von der International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) erhielt sie 2005 und 2010 den World Music Award für Künstler mit den jeweils weltweit höchsten Plattenverkäufen. Ihre Videos erreichten bei YouTube schon 2019 die magische Grenze von einer Milliarde Zugriffe. Selbst ein Asteroid ist 2006 von dem französischen Weltraumforscher Jean-Claude Merlin nach ihr benannt worden. Als die europäische Raumstation ISS unter dem französischen Kommandant Thomas Pesquet die Erde umkreiste, erhielt er auf seinen Wunsch den Rammstein-Song „Zeit“ von dem 2022 erschienenen gleichnamigen Album vorab an die Raumstation geschickt. Rammstein-Schlagzeuger Christoph Schneider äußerte sich dazu auf Instagram: „Er war der Erste, der sich einen unserer neuen Songs vom kommenden Album anhörte. Unser Song wurde im Weltall uraufgeführt! Das ist eine Ehre für uns.“5

In Deutschland dagegen sind sie umstritten, auch das wie keine andere Band. Rammstein wurde 2012 gleich zweimal mit einem Echo, dem Preis der Deutschen Phonoindustrie, geehrt: als Künstler des Jahres in der Kategorie „New Rock/Metal/Alternative“ und als „Best Live Act national“. An den verunglimpfenden Kommentaren, mit denen ihr der überwiegende Teil der Presse begegnet, hat das nichts geändert. Nie zuvor landete ein Album zur selben Zeit sowohl auf Platz 1 der Charts als auch auf dem Index. Liebe ist für alle da (2009), das sechste Studioalbum von Rammstein, wurde im November 2009 auf Antrag des Bundesfamilienministeriums von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien auf die Indexliste gesetzt, weil die Inhalte der CD „die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“6 gefährden würden. Mit Unterstützung der Plattenfirma erzwang die Band dann am 31. Mai 2010 vor dem Verwaltungsgericht Köln die Aufhebung der Indizierung und konnte sich so zumindest hinsichtlich des Vorwurfs der Verbreitung pornografischer Inhalte und jugendgefährdender sexueller Gewaltverherrlichung durchsetzen.

Hängen blieb dagegen der Verdacht, dass Rammstein mit ihrer Musik und ihren Shows nationalistischen Positionen und rechtem Gedankengut Vorschub leiste. Die Band hat sich allerdings stets mit Vehemenz und zu Recht dagegen zur Wehr gesetzt, musste aber dennoch damit leben, dass ihr das Prädikat „protofaschistisch“ angehängt wurde und das rollende „R“ von Sänger Lindemann als „typisch nazideutsch-martialisch“7 (SPIEGEL) qualifiziert wurde. Die Wochenzeitung DIE ZEIT befand 1997 gar, dass Till Lindemann „den Sound der blonden Bestie: mitleidlos, knarrend, herrisch“ verkörpere: „Rammstein sind die Schande der Popmusik, ein präzivilisatorisches Monument, das uns Dinge erzählt, die wir schon längst vergessen hatten. In ihnen hat etwas überlebt, und es wird immer unter uns sein.“8 Ulf Poschardt, der heutige Chefredakteur der Tageszeitung DIE WELT, schrieb 1999 in der linken Wochenzeitung JUNGLE WORLD, dass Rammstein eine „trivial-postmodernistische Reinkarnation des Völkischen“ betreibe, die den Boden bereite, „auf dem jugendlichen Lynchmördern das Zu-Tode-Prügeln von ‚Nicht-Arischem‘ pop-kulturell geerdet“9 werde. Und auf SPIEGEL ONLINE war 2017 zu lesen, dass die „Ruß- und ölverschmierten Herrenmenschen“ – womit Rammstein gemeint war – „die Urszene von Pegida und AfD“10 verkörperten. Auslöser solcher Tiraden war das von dem Münchner Film- und Opernregisseur Philipp Stölzl gedrehte Video zu einer der wenigen Coverversionen, die sich im Repertoire der Band befinden. Rammsteins Version von „Stripped“ (1998) der englischen Synthiepop-Band Depeche Mode hatte Stölzl unter Verwendung von Material aus Leni Riefenstahls zweiteiligem Monumentalfilm Olympia – Fest der Völker / Fest der Schönheit (1938) mit einer ebenso gekonnten wie provokanten Bildmontage versehen. Stölzls Riefenstahl-Verschnitt, den die Band 2019 auf YouTube hochlud und damit wieder zugänglich machte, lässt sich allerdings so einfach nicht als platte Offerte an den Rechtsradikalismus abtun, ungeachtet des mehr als heiklen Tabubruchs angesichts von Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus und der damals noch frischen Erinnerung an die brennenden Asylunterkünfte in Deutschland, notabene in Rostock, Hoyerswerda und anderswo im Land.

Der Ärger mit Behörden ist nachgerade legendär, eingeschlossen Ordnungsverfügungen bis hin zum Liederverbot bei Auftritten. Rammstein hat das nur populärer gemacht. In Weißrussland wurden die Musiker 2011 von einem dem damaligen Präsidenten Lukaschenko nahestehenden Gesellschaftlichen Rat für Sittlichkeit zu Staatsfeinden erklärt, weil ihre Songs Propaganda für „Gewalt, Masochismus, Homosexualität und andere Abartigkeiten“11 seien, die sich gegen weißrussische Werte richteten. Aufgetreten aber sind sie trotzdem. Dem Musiksender MTV waren ihre Videos zu krass, gesendet hat er sie schließlich aber doch, weil er an den Charterfolgen der Songs nicht vorbeikam. 2012 musste der Sender ihnen sogar den MTV European Music Award in der Kategorie „Best German Act“ überreichen, da die Band bei der Zuschauerumfrage im Internet zum Sieger gekürt worden war.

Dass die hochkulturellen Bedenkenträger und die eifernden Verfechter der political correctness bis heute nicht müde geworden sind, zumindest den warnenden Zeigefinger zu erheben, sofern sie der Band nicht die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien an den Hals zu schicken versuchen, ist nicht überraschend. Überraschend ist dagegen schon, dass der Komponist Torsten Rasch im Auftrag der Dresdner Sinfoniker unter dem Titel Mein Herz brennt einen sinfonischen Liederzyklus nach Rammstein-Songs schrieb, der ihm 2004 den Klassik Echo und wohlwollende bis begeisterte Besprechungen im Feuilleton einbrachte. Überraschend ebenso die Tatsache, dass 2014 das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin unter dem Titel HardBeat einen Ballettabend mit Rammstein-Songs in der Choreografie von Sergej Gordienko gestaltet hat. Hochkulturelle Wertschätzung dieser Art ist zuvor noch keiner Rockband zuteilgeworden. Weniger überraschend mutet dagegen an, dass Rammstein auch im dreißigsten Jahr ihres Bestehens ihrem Ruf als mitunter krawalliger, aber durchaus treffsicherer Provokationsmaschine treu geblieben ist, selbst wenn das 2022 erschienene, bislang letzte Album Zeit deutlich geläuterter dahergekommen ist als die Vorgänger. Immer noch aber scheint die Band von der Lust an der Provokation getrieben. Und das triggert mit prompter Zuverlässigkeit die autoritären Empörungsreflexe der selbsternannten Statthalter des Heiligen Grals der woken cancel culture.

Regelmäßig beginnen die Empörungsroutinen auf Hochtouren zu laufen, sobald die Band von sich hören lässt. So auch im Sommer 2023, nur dass diesmal nicht die Band Regie führte, sondern jene Printmedien, die sich zu Sprachrohren des woken Zeitgeistes gemacht haben. Über Monate arbeiteten sich die selbsternannten „Qualitätsmedien“ unter Schlagworten wie „System Row Zero“ und „Casting-System“ in einer in dieser Form beispiellosen Medienkampagne daran ab, den Frontmann der Band in einem handfesten MeToo-Skandal zu demontieren und bei dieser Gelegenheit gleich die ganze Band im Dunstkreis des Sexualstrafrechts und in den Untiefen eines Moralsumpfes zu entsorgen. Das von den Medien gesetzte Narrativ, Till Lindemann betäube junge Frauen mit Drogen, um sich dann an ihnen zu vergehen, ist auf Biegen und Brechen bedient worden, obwohl es an Beweisen dafür fehlte und für bekannt gewordene Fakten auch viel näherliegende Erklärungen in Frage kommen. Denn den Vorwürfen ist mit Bezug auf Details der Veranstaltungslogistik Glaubwürdigkeit zu verleihen versucht worden, die an sich nicht fragwürdig sind.

Der (inzwischen gelöschte) Tweet einer nordirischen Besucherin der Europa Stadion Tour 2023 in Vilnius Ende Mai des Jahres, in dem sie behauptet hatte, Sänger Till Lindemann habe ihr ein Betäubungsmittel verabreicht und sei dann übergriffig geworden, war noch gar nicht richtig abgesetzt, da stand das Narrativ schon fest, und die Online-Redaktionen begannen zu rotieren. Dass der Tweet schon am nächsten Tag zurückgezogen und der Missbrauchsvorwurf als Missverständnis korrigiert war – „I’d like to clarify again. Till did NOT touch me“12 – , spielte da längst keine Rolle mehr. Auch nicht die Tatsache, dass die Glaubwürdigkeit der Verfasserin von den litauischen Behörden schon kurze Zeit später grundsätzlich in Frage gestellt worden ist. Wenn halt nicht in diesem Fall, dann eben in anderen, zwar anonym und/oder nur vom Hörensagen – die Schlagzeilen waren einfach zu gut.

Anstand und Respekt vor den Opfern gebietet es eigentlich, das Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen nicht unter dem Vorwand der Verdachtsberichterstattung als Clickbait und Auflagentreiber zu instrumentalisieren, schon gar nicht, wenn die behaupteten Anschuldigungen dann vor Gericht keinen Bestand haben. Da wird der mit den presserechtlichen Feinheiten der Verdachtsberichterstattung nicht vertrauten Öffentlichkeit suggeriert, dass den Journalisten gegenüber abgegebene eidesstattliche Erklärungen den Wahrheitsgehalt der veröffentlichten Behauptungen beweisen, obwohl die, im Unterschied zu der vor einem Richter abgegebenen strafbewehrten Versicherung an Eides statt, lediglich dem Zweck dienen, einstweilige Verfügungen gegen die Veröffentlichung des Verdachts abzuwehren. Da werden seitenweise nachgerade ungeheuerliche Vorgänge behauptet, die ganz am Schluss dann in den scheinheiligen Satz münden: „Es gilt die Unschuldsvermutung.“ So ist etwa aus dem Umkleideraum, den es unter jeder Stadionbühne angesichts der Entfernung zu den Stadiongarderoben für den Outfitwechsel während der Show nicht nur bei Rammstein gibt, eine für Lindemann errichtete „Suckbox“ geworden. Dabei ist den beflissenen Vertretern der schreibenden Zunft im Eifer der Schlagzeilenjagd auch noch ein gravierender Fehlgriff unterlaufen, denn die Umkleide unter der Bühne heißt im Musikerjargon „Sackbox“ oder „Sackhaus“, weil sie sich meist, wie auch bei Rammstein, genau unter dem Schlagzeuger befindet. Diesen Bezug auf das männliche Genital kann man für vulgär halten, mehr aber auch nicht. Mit dem englischen Euphemismus für orale Befriedigung (sucking) hat das trotz des phonetischen Gleichklangs nichts zu tun, ganz abgesehen davon, dass für den Zugang zum Bühnenbereich noch einmal verschärfte Restriktionen gelten, denn hier besteht angesichts von Starkstromleitungen und Pyrotechnik Lebensgefahr. Da die Haftung beim Veranstalter liegt, kann hier keine Band, und sei sie noch so berühmt, tun und lassen, was sie will.

Das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL musste dann auch hinnehmen, dass ihm vom Gericht die Berichterstattung über Lindemann in allen strafrechtlich relevanten Punkten untersagt wurde. Die nicht beanstandeten Passagen dagegen erklärte das Gericht, sofern nicht als zulässige Meinungsäußerung gewertet, mit der Begründung für statthaft, dass der „maßgebliche Durchschnittsleser erkennt, dass die Vorwürfe nicht bewiesen sind“.13 Ähnliche Entscheidungen gegen diese Form der „Verdachtsberichterstattung“ ergingen auch in Österreich und der Schweiz. Das gegen Lindemann eröffnete Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Berlin nach Anzeigen von unbeteiligten Dritten – und nicht etwa von mutmaßlich Geschädigten, für deren rechtliche Vertretung sogar ein Spendenfonds der Berliner Amadeu Antonio Stiftung von über einer Million Euro bereitstand – wurde Ende August 2023 „mangels hinreichenden Tatverdachts“ eingestellt, da sich laut Staatsanwaltschaft „keine Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Verhalten“14 ergeben haben.

Der zum Skandal hochgeschriebene Verdacht gegen Lindemann unterscheidet sich von vergleichbaren Vorgängen im Umfeld von Verdachtsberichterstattungen durch den erkennbaren Versuch, die Kampagne zu nutzen, um die Band und ihre Musik zu diskreditieren. Dass der Name Lindemann in Verbindung mit zwei ganz verschiedenen Projekten steht, die ansonsten nicht viel miteinander zu tun haben – die Band Rammstein und die Band Lindemann, das Soloprojekt des Sängers –, ist den beteiligten Medien bis heute nicht aufgegangen, sofern man in der Vermischung von beiden nicht Absicht sehen will. So gab es kaum eine Schlagzeile, in der der Bandnamen nicht prominent untergebracht war. Da hieß es meist umstandslos „Der Fall Rammstein“ oder schlicht „Rammstein: …“, und nach dem Doppelpunkt folgte dann die Lindemann betreffende Schlagzeile. Keine vierzehn Tage nach Eröffnung der medialen Jagd auf den Frontmann der Band setzte das Erste Deutsche Fernsehen am 19. Juni 2023 unter der Überschrift „Der Fall Rammstein“ eine Talkshow zur besten Sendezeit ins Programm, die über eine Stunde lang ein moralisches Tribunal veranstaltete und sich in der diskursiven Exkommunizierung der Band erging. Auch das bis dahin ohne Beispiel. Der Berliner TAGESPIEGEL hielt danach das „Ende der Ära Rammstein“15 bereits für ausgemacht. Unter der Losung „Dem Täter keine Bühne“, obwohl es für einen Tatvorwurf keinerlei Beweise gab, wurden die Rammstein-Konzerte 2023 und 2024 in Deutschland und Österreich, wenn auch angesichts jeweils mehrerer Zehntausend Besucher von sehr überschaubaren Demonstrationen in kaum dreistelligen Größenordnungen begleitet.

Noch einen Schritt weiter ging der Antisemitismusbeauftragte der deutschen Bundesregierung, der eine Absage aller Rammstein-Konzerte mit der Begründung forderte, dass „antidemokratische Diskriminierungen wie Antisemitismus, Frauenverachtung und Rassismus oftmals Hand in Hand“16 gingen, und damit den Verdacht der sexuellen Übergriffigkeit in Antisemitismus umdeutete, den er der Band mit der Forderung, ihre Konzerte abzusagen, zur Last legte. Selbst die deutsche Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen), nutzte die Gelegenheit, sich öffentlich gegen die Band zu positionieren: „Die Zeiten von üblem Machotum verbunden mit Machtmissbrauch bis hin zu sexualisierter Gewalt sollten wirklich und definitiv vorbei sein.“17 Und selbstverständlich waren auch die in den woken Social-Media-Blasen so beliebten Klischees vom „alten weißen Mann“ und „toxischer Männlichkeit“ sofort bei der Hand.

Das alles hatte es so zuvor noch nie gegeben. Allerdings hätten auch die erhobenen Vorwürfe, wenn sie denn zuträfen, eine Dimension, die weit über das Thema „sexuelle Gewalt gegen Frauen“ hinausgeht, weil sie ein organisiertes System des Missbrauchs unterstellen. So seien Lindemann über ein dafür organisiertes „System Row Zero“ zielgerichtet junge Frauen als Sexualpartnerinnen „zugeführt“ worden. Von dem geradezu mittelalterlichen Frauenbild einmal abgesehen, das der Vorstellung zugrunde liegt, Frauen ließen sich zu männlicher Triebbefriedigung „zuführen“ – das „System Row Zero“ geht auf das Jahr 1943 zurück. Nachdem ein Auftritt Frank Sinatras im Dezember 1943 im New Yorker Paramount Theater in Tumulten endete, die seine weiblichen Fans mit dem Versuch, die Bühne zu stürmen, verursacht hatten, führte der Stage Manager des Theaters, Paul Bracco, ein Prozedere ein, das derartige Vorfälle bei den sich anschließenden Auftritten Sinatras verhindern sollte. Um die Fans von der Bühne fernzuhalten, ohne ihnen eine Armee von Sicherheitsleuten gegenüberstellen zu müssen, ließ er die erste Reihe als „Row Zero“ unverkauft und vergab sie als Sperrriegel an Mitglieder von Sinatras Fanclub, in der richtigen Annahme, dass die sich ihre privilegierte Nähe zur Bühne nicht durch nach vorn drängende Fans streitig machen lassen würden. Zwar gibt es die Reihe Null noch immer, allerdings nicht mehr aus Sicherheitsgründen, sondern zur Pflege der Fan-Bindung. Sie ist überall dort üblich, wo organisierte Fanklubs aktiv sind oder Fangruppen sich in den sozialen Medien zusammenfinden. So wie alles, ist natürlich prinzipiell auch das missbrauchbar. Doch Fakt ist, dass bei Rammstein-Konzerten, sofern die örtlichen Gegebenheiten es zulassen und Sicherheitsvorschriften der Veranstalter dem nicht entgegenstehen, statt einer Reihe Null ein „Feuerzone“ genannter Bereich mit Stehplätzen für die hartgesottensten Fans vor der Bühne reserviert ist, die sich hier für einen satten Aufpreis vom Qualm der Pyrotechnik einbalsamieren und vom Schalldruck des brachialen Gitarrensounds die Bauchmuskeln massieren lassen können.

Die gleiche skandalsüchtige Voreingenommenheit in der medialen Berichterstattung waltete beim Thema „Casting-System“, über das für Lindemann von einer „Casting-Direktorin“ – ein typischer Musiker-Euphemismus, aber das nur am Rand – zu den After-Show-Partys angeblich Sexualpartnerinnen auf Bestellung „rekrutiert“ worden sein sollen. Dass es für After-Show-Partys und Backstage-Pässe Gästelisten gibt, für die das Künstler-Management Verantwortliche benennt, ist seit Jahrzehnten Standard bei jeder Art von Konzerten oder Premieren und besagt erst einmal gar nichts. Der Ausdruck, dass Gästelisten „gecastet“ werden, stammt aus den Frühzeiten der Rockmusik, als die Club-Eigentümer sich genötigt sahen, die immer umfangreicheren Gästelisten der Rockbands für den kostenlosen Zugang zu ihren Auftritten zu begrenzen. Die damit dann vorgegebenen Positionen auf der Liste wurden folglich besetzt, also „gecastet“.

After-Show-Partys werden mit einem strikten System der Zugangskontrolle für die zahlreichen Helfer organisiert, die es zur Durchführung von Veranstaltungen in Größenordnungen wie die der Rammstein-Shows braucht. Zu den je etwa 150 Mitgliedern der beiden Logistik- und Production-Teams der Band – eines vor Ort und ein weiteres für den mehrere Tage umfassenden parallelen Aufbau am Folgeort der Tour – kommen noch jeweils 250 Helfer hinzu, die der Veranstalter stellen muss. Da das angesichts der körperlichen Anforderungen beim Auf- und Abbau durchweg Männer sind, werden von allen Bands zu den After-Show-Partys immer auch weibliche Fans eingeladen, ursprünglich einmal aus dem Kreis derjenigen, die die Zugänge ohnehin belagern. Um den Druck von den Sicherheitskräften vor Ort zu nehmen, gibt es heute dafür vielfach moderierte Chatgruppen, in die sich die Fans eintragen können, statt stundenlang an den Zugängen auf Einlass zu hoffen. Sie suchen die Nähe zu den Stars und sind frustriert, wenn sie diese dort unter den Massen der Gäste von Fans umringt vorfinden, umso mehr lässt der woke Zeitgeist die eigene Befindlichkeit zum alleinigen Maß der Dinge werden. Der Frust findet sich dann in den sozialen Medien abgeladen. Wenn sich an die After-Show-Partys noch „After-After-Show Partys“ anschließen, ebenfalls nicht ungewöhnlich in der Branche, haben die einen privaten Charakter und finden in kleinem Kreis in einem privaten Umfeld statt. Im Schatten der Medienkampagne gegen Lindemann – und erst dann – ist in den Social-Media-Blasen ebenso Unappetitliches wie Ungereimtes aus dem Intimleben von sich hinter ihrer Anonymität verschanzenden Teilnehmerinnen solcher Partys in die Öffentlichkeit transportiert worden. Social-Media-Blasen und die in ihnen gepflegten Ressentiments haben eine kaum zu bremsende Eigendynamik. Doch das aufzuarbeiten, wäre ein gesondertes Thema.

Freilich gibt es jenseits der Strafbarkeit noch einen moralischen Kodex, auf den sich zivilisierte Gesellschaften für den Umgang miteinander verständigt haben, auch wenn der nicht über dem Recht steht. Dazu hat sich im Juni 2023 angesichts der Irritationen, die die damals aufkommenden Vorwürfe gegen Till Lindemann bei den Fans der Band auslösten, auch ein Bandmitglied zu Wort gemeldet. Schlagzeuger Christoph Schneider schrieb auf seinem Instagram-Account einen Brief an die Fans, in dem es heißt: „Ich glaube Till, wenn er uns sagt, dass er seinen privaten Gästen stets eine schöne Zeit bereiten wollte und will. Wie diese Gäste sich das vorgestellt hatten, unterscheidet sich jedoch anscheinend in einigen Fällen von seinen eigenen Vorstellungen. Die Wünsche und Erwartungen der Frauen, die sich jetzt gemeldet haben, wurden wohl nicht erfüllt. Sie haben sich laut ihren Aussagen unwohl gefühlt, am Rande einer für sie nicht mehr kontrollierbaren Situation. Das tut mir leid für sie, und ich empfinde Mitgefühl. Es ist mir dennoch wichtig, etwas Objektives zu betonen: Jedem Gast im Backstagebereich steht es frei, wieder zu gehen.“ Und er schließt seinen Brief mit dem Wunsch: „Ich möchte aber nicht, dass dieser ganze Disput um unsere Band die Extreme füttert: weder das durch unsere Gesellschaft noch nicht gezähmte Biest Social Media noch paternalistische Tendenzen, Frauen Mitte 20 die Fähigkeit abzusprechen, selbstbestimmt über ihre Sexualität zu entscheiden, und auch keinesfalls das Victim Blaming, damit sich weiterhin Menschen darüber zu sprechen trauen, wenn ihnen etwas passiert ist. Ich wünsche mir ein ruhiges, besonnenes Aufarbeiten auch in unserer Band. Und zwar alle gemeinsam, zu sechst. Wir stehen zusammen.“18 Dieser Wunsch blieb allerdings sowohl in den sozialen Medien wie in den Printmedien unerhört. Die Beschuldigungen in der Öffentlichkeit wurden durch anonymes Geraune und lautstark artikulierte Befindlichkeiten in den sozialen Medien immer wieder befeuert. Dabei bestand das Perfide der Kampagne gegen Lindemann darin, dass es auf Belege gar nicht wirklich ankam, weil das Ganze unter der Überschrift „Verdachtsberichterstattung“ lief und für einen Verdacht alles Mögliche in Frage kommen kann. Ohnehin erschienen viele der Medienbeiträge als Lehrstücke in der Kunst des Framings. So ist die Medienkampagne mit einschlägigen Fotos der Kunstfigur auf der Bühne illustriert worden, die das Bild des Offstage-Sexmonsters glaubhaft machen sollten. Aus dem Zusammenhang gerissene Zeilen aus Lindemanns Songtexten und Gedichten mussten als Beleg dafür herhalten, dass an den anonym vorgebrachten Beschuldigungen schon etwas dran sein werde, getreu der schlichten Logik: „Wer so schreibt, muss auch so sein.“ Es versteht sich von selbst, dass künstlerisches Ausnahmetalent kein Freibrief für Egomanie, Amoral oder gar sexuelle Gewalt sein kann. Wer aber die Trennung der Person des Künstlers von seinem Werk, der Bühnenrolle von der Privatperson, des lyrischen Ichs vom Autor aufgibt, der gibt letztlich auch die Kunst auf, denn dann werden Gesinnungstest und polizeiliches Führungszeugnis zu ihrem Maßstab.

Nachdem die strafrechtlich relevanten Vorwürfe einer behördlichen Überprüfung nicht standgehalten haben, mag jeder für sich entscheiden, wie plausibel die gegen die Moral des Frontmanns von Rammstein vorgebrachten Anschuldigungen sind. Lindemanns Anwalt, Simon Bergmann, sagte hierzu: „Es ist in allen Fällen nach meiner Kenntnis und nach den Aussagen meines Mandanten um Sex gegangen, zu dem die Frauen zugestimmt haben, den die Frauen gewollt haben, und es für den Mandanten auch nie erkennbar war, dass es anders sein könnte. Und der Trick, jetzt ihm dennoch irgendetwas vorwerfen zu wollen, ist der, das mit Machtmissbrauch zu begründen.“19 Eine Berechtigung, die komplette Band monatelang an den Medienpranger zu stellen, ist das jedenfalls nicht. Das heißt nicht, dass es in der Musikbranche kein Problem mit Machtmissbrauch, Frauenfeindlichkeit und sexueller Gewalt gibt. Doch das gilt es in einer Weise zu thematisieren, die rechtstaatlichen Kriterien standhält und nicht nach den moralisierenden Prämissen des woken Zeitgeistes verfährt, wonach sich Gewalt ausgesetzt zu fühlen bereits als Beleg dafür ausreicht, dass es auch so ist. Als eine der wenigen Stimmen der Vernunft in den deutschen Mainstream-Medien war in der WELT zu den Vorgängen um Lindemann zu lesen: „Exemplarisch sind solche Debatten. Für offene Rechnungen und den Triumph des Immer-schon-gewusst-Habens, das Schwurbeln von Strukturen und Systemen sowie die Gewissheit, dass alles mit allem zusammenhängt.“20 Lindemann selbst äußerte sich unmittelbar nach Einstellung des Verfahrens gegen ihn mit einem Post in den sozialen Medien: „Ich danke allen, die unvoreingenommen das Ende der Ermittlungen abgewartet haben.“21

Den medial generierten Skandal um Lindemann in allen Aspekten aufzuarbeiten ist nicht Gegenstand dieses Buches, obwohl dringend geboten. Hier bleibt die Frage, was es auf sich hat mit dieser Band, dass ein derartiger Exzess der Verdachtsberichterstattung gegen ihren Frontmann inszeniert wird.

Auch dreißig Jahre nach ihrer Gründung bleibt die Band eine Herausforderung für jeden, der sich mit ihr auseinandersetzen will. Kaum ein kulturelles Phänomen ist in der Öffentlichkeit ähnlich umstritten wie die Band Rammstein, die mit ihren bildgewaltigen Bühnen-Exzessen, den skandalträchtigen Tabubrüchen und den alle Grenzen niederreißenden, hochgradig sexualisierten Gewaltfantasien virtuos mit den Empörungsreflexen der Öffentlichkeit zu spielen weiß. Damit setzt sie sich deutlich von den popmusikalischen Belanglosigkeiten ab, die das Erscheinungsbild der populären Musikkultur inzwischen weitgehend dominieren.

Kompromisslosigkeit, Unabhängigkeit, eine beinahe schon panisch zu nennende Scheu vor Anpassung und der Mut zur Auseinandersetzung sind Eigenschaften, die aus den ostdeutschen Wurzeln von Rammstein hervorgegangen sind. Die sechs Musiker haben sich seinerzeit von den DDR-Kulturfunktionären nicht sagen lassen, wo es langgeht, und sie haben sich auch auf ihrem Weg zu Weltruhm von den smarten Herren und Damen in den Redaktionstuben der Medien und A&R-Abteilungen der Plattenfirmen nicht sagen lassen, wohin der Westwind weht. Und vor der Anmaßung der eifernden Moralapostel in den sozialen Medien sind sie auch nie zurückgewichen. Selten ist eine Band ähnlich übel von der Presse geschmäht worden wie Rammstein, doch unbeeindruckt von den immer wieder aufflammenden Schmähungen sind die Musiker sich treu geblieben und haben auch den letzten Skandal fast wortlos weggesteckt. Denn immer konnten sie auf die Loyalität und den Support ihrer Fans rund um die Welt zählen. Die Empörung der Mächtigen regt die Ohnmächtigen zum Kauf an, das war nie anders. So platzierten sich während der Medienkampagne gegen Lindemann sechs ihrer bisher erschienenen acht Studioalben sogar gleichzeitig noch einmal in den deutschen Album-Charts, eingeschlossen ihr Debütalbum Herzeleid aus dem Jahr 1995. Mit „Sonne“ (2001) schaffte es im Juni 2023 selbst ein mehr als zwanzig Jahre alter Rammstein-Song noch einmal zurück in die Single-Charts. Die monatlichen Streams allein bei Spotify stiegen im August 2023 erstmals über die 11-Millionen-Marke und liegen allein auf diesem Portal inzwischen bei weit über einer Milliarde, was die Band in eine Liga mit den Beatles und den Rolling Stones bringt. Bereits in den ersten beiden Wochen der Kampagne vergrößerte sich die Zahl der Follower ihres offiziellen Band-Accounts auf Instagram um 600 000 auf 3,2 Millionen.

Zwar war aus den Redaktionsstuben der öffentlich-rechtlichen Rundfunksender im Zuge der Medienkampagne gegen Lindemann von Rammstein betreffenden Verboten zu hören, aber dort sind sie auch vorher kaum gespielt worden. Sie gelten dort schon immer als nicht „umfeldkompatibel” – auch als „Sandwich-Problem“ bekannt – sprich, weder vor noch nach ihren Songs passt das lauwarme Geplätscher, mit dem die Sender um Hörer buhlen. Tonträger haben sie trotzdem wie sonst kaum eine Band verkauft. Dass sich ihre Plattenfirma Universal Music im Licht des um Lindemann inszenierten Skandals dazu entschloss, alle Marketing und Promotion-Aktivitäten vorerst auszusetzen, ist in Zeiten des Internets für eine Band wie Rammstein wohl kaum von großer Relevanz. Die Band sorgt mit ihren spektakulären Aktionen ohnehin immer selbst für die nötige Aufmerksamkeit, sollte sie sich entschließen, wieder ins Studio zu gehen. Ihre Alben erscheinen in Abständen, die rekordverdächtig sind. Sie werden erst dann in die Öffentlichkeit entlassen, wenn alle Bandmitglieder davon überzeugt sind, dass sie für die Veröffentlichung reif sind. Lediglich Reise, Reise (2004) und Rosenrot (2005) folgten im branchenüblichen Einjahres-Rhythmus, das aber nur, weil sechs der elf Songs des Rosenrot-Albums auf dem Vorgänger keinen Platz gefunden hatten.

Wer Rammstein einmal live erlebt hat, wird sich der Faszination ihrer professionell mit Songs, Licht und Pyrotechnik in Szene gesetzten Shows kaum entziehen können. Allerdings fragt man sich im Klanggewitter des Rammstein-Sounds und unter dem Dauerfeuer des bombastischen Showspektakels schon, was diese Musik, die düstere Melancholie der Songtexte und die darin zum Ausdruck gebrachte Gewalt mit dem Publikum wie mit einem selbst eigentlich machen. Die Antwort ist eher erschreckend, zieht Rammsteins Klangdiktatur doch wohl jeden, der sich ihr aussetzt, widerstandslos in sich hinein. Aber vielleicht ist es genau das, was in Zeiten wie den heutigen nottut – dass wir gelegentlich über uns selbst erschrecken. Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek, als ebenso scharfsinniger wie wortgewaltiger Kommentator des Zeitgeistes der Sympathie mit gewaltverherrlichenden Obszönitäten gewiss unverdächtig, schrieb über Rammstein einmal: „Das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst. Rammstein unterläuft die totalitaristische Ideologie nicht durch ironische Distanz gegenüber den Ritualen, die sie imitieren, sondern dadurch, dass sie uns direkt mit deren obszöner Körperlichkeit konfrontiert und so ihre Wirksamkeit aufhebt. Also fürchtet euch nicht, genießt Rammstein!“22

„Wir gegen den Rest der Welt“ Das Debüt

Mitte April 1994 marschierten in einem Klub auf Leipzigs Südmeile sechs Gestalten mit nacktem Oberkörper auf die Bühne. Sie traten als Vorgruppe der Golden Acker Rhythm Kings auf, einer Spaßband aus Berlin. Der Klub, der den ebenso seltsamen wie provokanten Namen Die naTo trug, hatte es in Leipzig schon zu DDR-Zeiten als Clubhaus der National Front zu Kultstatus gebracht. Hier fanden damals einmal im Monat Veranstaltungen mit experimenteller Kunst jenseits der Grenzen des staatsoffiziellen Kulturbetriebs statt. Das Publikum an diesem Abend im April 1994 bestand aus einer Handvoll mäßig interessierter Szenegänger, nicht einmal zwanzig an der Zahl, die wohl vor allem die Langeweile hierhergetrieben hatte. Der Haupt-Act versprach einen amüsanten Abend, auch wenn die Golden Acker Rhythm Kings in Leipzig kaum jemand wirklich kannte. Die Vorband, die sich Rammstein nannte, war keinem ein Begriff. Allenfalls Eingeweihte erkannten im Gitarristen der schrägen Truppe, Paul Landers, und in ihrem Keyboarder, Christian „Flake“ Lorenz, den Kern von Feeling B, einer 1983 in Ostberlin entstandenen Fun-Punk-Band, die es bis zum Ende der DDR zur Szene-Berühmtheit gebracht hatte, sich inzwischen nun aber, wie die meisten Bands aus diesem Umfeld, in Auflösung befand.

Vom Sänger abgesehen absolvierte die Band mit einem Minimum an Bewegungsaufwand und stoischen Mienen ihr Set. Tastenmann Flake Lorenz erinnerte sich später: „Wir standen ganz stumpf auf der Bühne, haben unser Zeug gespielt, keiner hat gelacht oder sich bewegt. Das muss ziemlich bedrohlich gewirkt haben. Den Zuschauern fiel die Kinnlade runter.“1 Aus den Boxen quoll ein brutaler Gitarrensound in ohrenbetäubender Lautstärke, irgendwas zwischen Punk und Heavy Metal, durch den quäkende Synthie-Girlanden eines Akai S900 irrlichterten. Das erbarmungslos dazu gedroschene Schlagzeug erinnerte mit seinen martialischen Rhythmen eher an Kasernenhof als an Rockmusik. Dazu passte der Sänger mit seinem im Kommandoton gebrüllten Sprechgesang und einem drohend gerollten „R“, die Augen hinter einer schwarz getönten UV-Brille verborgen. Schlagzeuger Christoph Schneider über diesen ersten Gig: „Till präsentierte sich dort das erste Mal der Öffentlichkeit als Sänger. Er war total nervös, hat sich eine schwarze Sonnenbrille aufgesetzt und gesagt: ‚Ich mache auf Sisters of Mercy.‘ Er stand starr da, hat am ganzen Leib gezittert und war nur froh, dass er seine Texte singen konnte.“2 Von den offenbar deutsch gesungenen Texten war wenig zu verstehen, aber das wenige übertraf selbst das, was man damals von dem US-Schock-Rocker Marylin Manson zu hören bekam. Aus dem Gebrüll ragten Textfetzen wie „Du riechst so gut“, „Weißes Fleisch“ oder „Wollt ihr das Bett in Flammen sehen“ heraus, weil sie derart oft wiederholt wurden, dass sie sich ins Gedächtnis einbrannten.

Nach einer knappen Dreiviertelstunde war der Spuk ohne ein Wort der Band vorbei. Das Publikum reagierte sichtlich irritiert. Sänger Till Lindemann: „Ich habe selten so entgeisterte Menschen gesehen.“3 Die Band wirkte mit ihrem autistischen Gehabe, als sei sie geradewegs aus dem 1979 entstandenen Film Stalker des sowjetischen Regisseurs Andrej Tarkowski entstiegen, der mit seinen schaurigen Bildern einer untergegangenen europäischen Zivilisation auch schon die ostdeutschen Underground-Bands Sandow und Freygang inspiriert hatte. Der Sound war wie mit dem Dampfhammer dem Publikum regelrecht vor den Kopf geknallt. Dazu die götzenartig hinter ihre Instrumente geklebten Gitarristen, die den Eindruck machten, als leisteten sie eine Art Dienstpflicht ab, obwohl sie ihre ultrafetten Riffs in den Raum donnerten, dass es nur so krachte. Der Sänger kotzte sein gerolltes „R“ förmlich ins Publikum und wackelte dazu mit dem Kopf. Die Songs durchzog ein düsteres Pathos, das Weltuntergangsstimmung aufkommen ließ, und das auch noch auf Deutsch, ungefähr das Uncoolste, was man damals machen konnte. Während nach dem Fall der Mauer nahezu alle Bands im Osten die Befreiung vom staatlich verordneten Sprachzwang feierten, indem sie Englisch sangen und dabei vom internationalen Musikmarkt träumten, hatten sich diese Jungs offenbar darauf eingeschworen, trotzig gegen den Zeitgeist zu schwimmen. Von dieser Haltung, „Wir gegen den Rest der Welt“, und von der Kompromisslosigkeit, mit der sie das auf der Bühne zelebrierten, ging eine eigentümliche Faszination aus, zumal in einer Zeit, in der den Ostdeutschen die Anpassung an die Gesetze des Marktes, die den gerade abgeschüttelten ideologischen Anpassungszwang ersetzte, als die große Freiheit verkauft wurde.

Wer damals dabei war, dem ist der Name dieser schrägen Band unauslöschlich in Erinnerung geblieben – Rammstein. Ähnlich unauslöschlich wie die Bilder, die am 28. August 1988 von der US Airbase Ramstein bei Kaiserslautern über die Fernsehschirme flimmerten und bei der Namensgebung der Band Pate standen. Bei der Kollision von drei Militärflugzeugen der italienischen Kunstflugstaffel Frecce Tricolori während einer Flugschau auf der US Luftwaffenbasis raste eine der Unglücksmaschinen nach dem Absturz mit einem riesigen Feuerball in die Zuschauermenge und riss 70 Menschen in den Tod, über 1000 wurden teils schwer verletzt.

Als die sechs Musiker aus diversen ostdeutschen Punk-Projekten im Januar 1994 zu einer Band zusammenfanden, war das eigentlich nur als Nebenbeschäftigung gedacht. Gitarrist Paul Landers: „RAMMSTEIN war ja ursprünglich nur ein Nebenprojekt und ein Ventil für Ideen, die nicht zu unseren eigentlichen Bands gepasst hätten. Doch plötzlich merkten wir, dass RAMMSTEIN nach und nach immer mehr interessierte als die anderen Combos.“4 Was sie bewogen haben mag, sich zunächst RammsteinFlugschau zu nennen, woraus dann Rammstein wurde, und ob die falsche Schreibweise des Ortes mit Bezug auf ihre Musik beabsichtigt war, bei der ja die Assoziation mit einer Dampframme so weit hergeholt nicht ist, muss offenbleiben. Die Version, die die Band mit dem für sie typischen Understatement erzählt, hat Rhythmusgitarrist Paul Landers zu Protokoll gegeben: „Bei einer unserer Fahrten mit Feeling B hatten Schneider, Flake und ich schon den neuen Bandnamen. Wir hatten den an die Wand von unserem LO [ostdeutscher LKW-Typ; Anm. PW] geschrieben: Rammstein Flugschau. Doof, wie wir waren, schrieben wir Rammstein gleich mit zwei M, weil wir nicht wussten, dass der Ort Ramstein nur ein M hat. Wir haben uns erst mal aus Quatsch so genannt, aber der Name blieb kleben wie ein Spitzname, den man nicht gut findet. Wir schafften es nicht mehr, den loszuwerden. Rammstein wollten wir eigentlich nicht heißen, das war uns zu festgelegt.“5 Leadgitarrist Richard Kruspe brachte Jahre später noch einen anderen Gesichtspunkt ins Spiel, der sie schließlich bei ihrem Bandnamen bleiben ließ: „Der Begriff ‚Rammstein‘ hat eine doppelte Bedeutung. Er bezeichnet auch den Eckstein zum Schutz von Gebäudeecken, wie er ganz früher bei alten Häusern häufig zu finden war.“6 Der gleichnamige Song, der in den ersten Jahren ihre Liveshows eröffnete und das Desaster in eindringlichen Worten noch einmal heraufbeschwört, ist der einzige, dessen Text nicht aus Lindemanns Dichterwerkstatt stammt. Nach Auskunft von Schlagzeuger Christoph Schneider saßen sie an einem Tisch in der Dorfkneipe von Hohen Viecheln, einem Ort in der Uckermark im nördlichen Ostdeutschland, in dem Till Lindemann damals lebte, und jeder hat beigetragen, was ihm gerade einfiel: „Der Text ist der einzige, den wir als Band zusammen geschrieben haben. Den haben wir in Tills Dorf, wo Till herkommt, in der Dorfkneipe zusammen auf so ’nen Kneipenzettel geschrieben. Wir haben uns dieses Unglück praktisch in Bildern vorgestellt, und dabei kam von jedem irgendwie so ein Einwurf, und plötzlich war der Text fertig.“7 Ansonsten liefert Sänger Till Lindemann die Texte für die mehr oder weniger fertige Musik, die die Gitarristen, der Keyboarder und der Schlagzeuger zusammenbauen, bevor der Text darübergelegt wird. Lindemann: „Es ist immer zuerst die Musik da, und ich überlege, was dazu passt.“8 Für Text und Musik zeichnen sie aber grundsätzlich gemeinsam, weil letztlich jeder von ihnen einen Anteil an allem hat. „Eigentlich kann man nicht sagen, dass die Texte von mir sind. Ich habe den Entwurf geliefert, aber das fertige Produkt stammt von der gesamten Band.“9 Die Band redet immer mit: „Für mich ist das der absolute Albtraum! Man kriegt ein Instrumental und soll da irgendwas draufschmieren. Es ist ja alles vorgegeben: Strophe, Bridge, Refrain – alles. Das muss man füllen und anschließend von den anderen beurteilen lassen. Die immense und übertriebene Kritik hat allerdings den Vorteil, dass es dann bis zur Perfektion ausgeschliffen ist.“10

„Rammstein“ gehörte zu den ersten Songs der Band, die neben „Das alte Leid“