Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Corpus

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Великие шестидесятники

- Sprache: Russisch

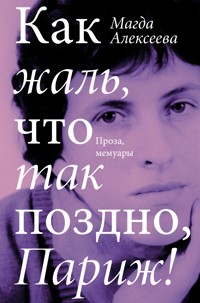

Магда Иосифовна Алексеева (1931–2020), или просто Магда, как ее называли коллеги и ученики, — легендарная фигура в российской журналистике. Прозаик, поэт, журналист и мемуарист — четыре облика автора представлены в новом собрании ее прозы и воспоминаний «Как жаль, что так поздно, Париж!». Первая часть книги отведена мемуарам «Попытка вспомнить» — предельно искреннему, чуткому, откровенному тексту о временах, людях, событиях и местах. Он насыщен стихами (и чужими, и своими), литературными и культурными аллюзиями, меткими наблюдениями над нравами и обстоятельствами. Художественная проза Магды Алексеевой очень близка к ее же мемуарам и напоминает вскрытую капсулу времени: словно мы тайно проникаем в самые недра жизни обычных людей довоенных и послевоенных лет — с их лексикой, бытом, предательствами, обещаниями и моральным выбором, не столь далеким от нас сегодня. Человек сложной судьбы, удивительных душевных качеств, большого писательского таланта и гражданской мужественности, Магда Алексеева заслуживает быть прочитанной и перечитанной сейчас. Ее оценки прошлого точны, ее выводы о состоянии российского общества безошибочны, ее внимательный глаз журналиста смог зафиксировать многие процессы в современной культуре и обществе в самом начале их оформления. Возможно, многие из ее предположений только начинают сбываться.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 608

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Магда Алексеева Как жаль, что так поздно, Париж!

© Алексеева М.И., наследники

© Рост Ю.М., предисловие

© Тимофеева О.В., вступит. статья

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

«Ее текст пушкински прост и точен. Русский язык чист и светел. Вам повезло с этой книгой».

«Проза Магды Алексеевой – это наблюдения за жизнью, а не за бытом. Быт разный, жизнь – одна. И, как сама жизнь, искрится молодым весельем, надеждами, женским кокетством, мужской иронией».

Как жаль, что так поздно…

Этот заголовок я легко заимствовал у человека, о котором хотел бы не написать в предисловии к ее замечательным (сами убедитесь!) текстам, а сказать тост.

«Как жаль, что так поздно, Париж» – так назвала свою книгу мой любимый друг, редкого (оба значения слова верны) дарования и безусловного обаяния Магда Алексеева – писатель, журналист, умница, отважная и прекрасная женщина.

С ней было сразу легко. И без усилия возникало взаимопонимание настолько объемное, что не всегда требовалось завершить фразу, чтобы донести мысль.

Была бы мысль. Она узнавала ее невероятным чутьем и доброжелательным (строгим при этом) умом своим.

Дочь репрессированных (отца расстреляли, мать посадили), она из эвакуации со старшей сестрой Илоной вернулась в Москву, где жадно и весело самообразовывалась в компаниях сверстников из интеллигентных семей, населявших коммуналки, и, закончив факультет журналистики МГУ, стала продолжателем дела отца, журналиста, редактора, венгерского политэмигранта.

Магда не только писала по-русски блестяще, но и редактором оказалась от Бога. Многотиражка «Скороходовский рабочий», которую возглавляла Алексеева, была популярна в Ленинграде и привлекала молодых одаренных журналистов. Став известными и матерыми, они продолжали чтить ее как безусловный и не подверженный времени и обкому KПCC авторитет. За годы своего редакторства в разных питерских изданиях она бывала не раз бита. Но не согнута.

Произнося тост за Магду, я, может быть, отдельным стаканом выпил бы не только за ее профессиональный, но и личный выбор. За ее мужа Бориса Алексеева – известного питерского философа, обожаемого студентами не только за образ мысли, но и за образ жизни. До последних дней он ездил на своем гоночном велосипеде километров по сто с лишним в день. Иногда, правда, по погоде пропуская тренировки. Не часто.

Это был человек тонкого, почти скрытого юмора, огромных знаний и счастливой любви.

Им было хорошо вдвоем, какое бы состояние мира не примазывалось к ним. Их жизнь включала важнейшую составляющую – беседу. Бесконечную, неповторяющуюся, доверительную беседу.

И ничего удивительного в том, что, когда Борис ушел из этой жизни, Магде ничего не оставалось, кроме того, чтобы последовать за ним.

Как жаль…

Хотя прожили они все-таки изрядно и повидали немало – только на мотоцикле полстраны объездили.

Теперь я не стану пересказывать подробности их жизни. У вас в руках книга Магды Алексеевой. Откройте и общайтесь с ней. Вас не затруднит. Ее текст пушкински прост и точен. Русский язык чист и светел.

Читайте, а я выпью рюмочку за Магду, раз тост. Как бывало.

Юрий РОСТ

«Возлюбленные наши не оставляют нас…»

Конечно, до смерти жалко, что эта книга не вышла при жизни автора, а те, что выходили, не поставили имя Магды Алексеевой в тот заметный ряд, который она заслуживает. Гадать, почему так случилось, теперь так же бесполезно, как сожалеть о неслучившихся чудесах. Утешает одно: история литературы в конце концов все расставляет по местам. Литературоведу полезно разбираться в том, почему одни авторы вдруг занимают верхнюю полку, а другие, большего дарования и значительности, теряются в толще книжных развалов. Один ответ очевиден. Для читательского успеха писателю важно не только совпасть со временем, оказаться в нужном пространстве, но найти зоркого издателя и заинтересовать чуткого критика. Везенье – статья особая, учету не подлежит. Вот исторические события играют роль – иногда первостепенную. Мы помним, сколько отверженных имен вернула читателю журнально-издательская волна, поднявшаяся в перестройку. Я не сравниваю издание книги Алексеевой с переизданиями забытых, затоптанных, замолчанных советской властью писателей, хотя у Магды были свои счеты с этой властью. Здесь важно другое: бывает, что заново открытые имена хотя и с опозданием, но прочно входят в читательское сознание. Будем надеяться, что это именно тот случай. Почему?

Чем важна эта книга именно сейчас? Мне кажется, она, не затрудняясь никакими идеологическими задачами, ясно, чисто, честно отвечает на вопрос: почему унылые, безмолвные, пугливые 70-е годы стали так притягательны для нынешних поколений, почему мы живем с оглядкой на давно, казалось бы, пережитое? Ну, не все же такие идиоты, чтобы скучать по цензуре, комсомольским значкам, очередям и железному занавесу! Значит, было в них нечто, что проросло сквозь ошеломительный конец 80-х, воодушевленные 90-е, хаотичные 2000-е и отозвалось ностальгией в наши безнадежные дни. В России всегда слово было важнее дела, точнее, оно и было делом. Эпоха высказывалась голосами героев прозы и строчками поэтов, иногда громко, как в 60-е, иногда тихо – маятник общественного развития неуклонно раскачивается от оживления к застою, от прогресса к реакции, от надежд к безверию. И даже когда слова были лживы – циничные пропагандисты пользуются тем же алфавитом, – именно слова оставались единственным способом существования. И после разгрома Пражской весны ушедшие со страниц жарких дискуссий вглубь документов, писем, дневников, исповедей, они сохранили достоверность в документальной прозе, счистившей с литературы пафос и фальшь.

Интеллигенция потерпела поражение. Пришло время подумать. И герои Магды Алексеевой все время думают, несмотря на то, что «веселая наглость юности позволяла нам попирать очень важные основы жизни. Это был какой-то всеобщий грех бездумности». Да, дочери и сыновья репрессированных пытались жить так, как будто нет тяжести обстоятельств и можно парить над реальностью. Но «Московский роман» потому и настоящая проза, что здесь строки и строфы стихов движутся по точным орбитам, рисуя линию жизни. С ее страхами, тяжелым бытом, запутанными отношениями, влюбленностями, предательствами, весельем и стихами. Бродский говорил, что «нация должна получать нравственное, поэтическое мироощущение». Книга прошита, пронизана поэзией; Магда писала прозрачные, гармоничные стихи, возникавшие из осенней хмари и весенних надежд, из любовных мучений и жизненных неурядиц, – полет души сквозь твердую, лаконичную прозу.

Ее биография началась в студенческие 50-е, когда с первым движением оттепели поэзия стала и вином, и хлебом. И, как ни странно, поэтическое мироощущение, вытесненное нашим прагматическим временем, – это то, по чему тоскует измочаленная цинизмом, враньем, стяжательством душа нынешнего взрослого человека. «Разве время проходит? Это мы проходим. Как верно сказано, как безысходно и печально».

Времена всегда перекликаются. И как постхрущевские рифмуются с горбачевскими, так наши, застойные, опрокидываются в 70-е. «Читать Маркса и Ленина, просиживать в библиотеках, спорить, попивая сухое вино, а иногда – водку, изучать статистические справочники и снова спорить, спорить, спорить в дыму сигарет. Кто из них думал, что это кончится тюрьмой?»

Но дело даже не в исторических параллелях. Желание понять, откуда взялись духота, угрюмость, задерганность нынешней жизни, как всегда, или, по крайней мере, до сих пор отсылает к литературе – в данном случае, литературе 70-х годов. А стόящая литература не косит в одну сторону. Книга Магды Алексеевой объемна, как сама жизнь, она тяготит, но и искрится молодым весельем, остроумием, надеждами, женским кокетством, мужской иронией. «Почему меня так занимает поколение 30-х годов. Особенно женщины, которые на смертельно опасных сквозняках умудрялись оставаться прелестно легкомысленными?» Если и есть в книге некоторая избыточность, то она в пристальной подробности жизненных хитросплетений и в обилии персонажей. Жизнь была длинной, личность – невероятно притягательной, вокруг нее клубился народ, начиная с немецкой группы, куда Магда пошла в свои четыре года и нашла подружек на всю жизнь, до редакций знаменитых ленинградско-питерских газет, давших ей уникальный материал для романов.

Надо сказать, что сборник составлен издательством с большим смыслом. Документальное повествование – благо отчетливая мемуарная память при нынешней любви к воспоминаниям добавит внимания к книге – перемежается мастерскими рассказами. Их откровенные сюжеты, замешанные на драмах, страстях, комических ситуациях, оттеняют философическую сдержанность мемуаров. Недаром несравненный драматург Александр Володин, прочитав прозу Алексеевой, сказал: «Это моя жизнь с 30-х годов, когда тебя еще не было, до сегодняшних дней, когда я еще есть. Среди каких прекрасных людей жила ты! Ошеломительная книга, ее все должны прочесть. Там так много сказано, так много…»

Еще и поэтому книга по-настоящему современна, – это наблюдения за жизнью, а не за бытом, поэтому касаются каждого; быт разный, жизнь – одна.

И Магда Алексеева умела подслушивать жизнь, слышать то, что не слышат другие, замечать детали, на которые другие не обращали внимания. Возможно, потому, что по факту своего рождения и семейной биографии она была «другая». Об этом пронзительная повесть, посвященная отцу, «Живите долго». Венгерский подпольщик, три раза бежавший из-под ареста, в 24 года прорвался в Москву, чтобы строить новую жизнь. И как по писаному – арест, тюрьма, смерть. Жена, пошедшая по этапу, оставшиеся две дочери с иностранной фамилией и нездешней внешностью. Другие.

Все темы, которые тогда волновали не скажу всех, но многих – репрессии, эмиграция, цензура, диссиденты, закрытые границы, привилегии, социальная несправедливость, – вам это ничего не напоминает? Неудивительно, что книга, где эти темы осмыслены «здраво смотрящим на жизнь человеком» (как называл Толстой Фета), пропущены через умное сознание соучастника и рассказаны с художественным блеском, попадает в самый нерв сегодняшней жизни, давая надежду, что и это пройдет… Что будем мы живы, будем и веселы.

…Но куда девать боль от непризнанности? «“Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед” – это не про меня». Никто про себя ничего не знает. Черед настал.

Ольга ТИМОФЕЕВА

Попытка вспомнить

От автора

Легко ли рассказать собственную жизнь? Казалось бы, ну что тут сложного: вспоминай и записывай. Но чем больше погружаешься в такое «записывание», тем дальше и неразличимей становится горизонт.

Написав первую в предлагаемом сочинении фразу, я уже знала последнюю: «Когда же мы вернемся?» И знала ответ: никогда.

И все же «житейские записки», как определяет мемуары словарь Даля, позволяют если не вернуться, то хотя бы оглянуться, вспомнив лица, имена и даты. Не всё, разумеется, вспомнить и не всех, кого помнишь, назвать…

Да простят меня не названные здесь.

«Я из Москвы тридцатых годов…»

Так написала в своих стихах моя сокурсница по университету, и я могла бы сказать о себе то же самое.

Я родилась в Москве, на Арбате. Мой отец – Йожеф Грейнер – был венгерским политэмигрантом. Восемнадцатилетним он участвовал в Венгерской революции 1919 года, работал в подполье, был арестован и в 1924 году приехал в Москву вместе с другими венгерскими коммунистами, которых обменяли на военнопленных из австро-венгерской армии.

Мама – Эмилия Иеронимовна Гекк – родом из Николаева, ее отец, мой дед, владел имением в Херсонской губернии, его предки – немцы и французы из Эльзаса – жили в России с XVIII века. Перед революцией мама училась на Бестужевских курсах в Петрограде, а потом в Москве в Брюсовском институте.

Они встретились и поженились в 1926 году, отец уже хорошо знал русский (кроме того, английский и французский), но дома они чаще всего говорили по-немецки.

Когда мама написала своим родителям, что вышла замуж за коммуниста, мой дед вместо благословления прислал ей едва ли не проклятье. Мама, читая письмо, плакала, а отец утешал ее и говорил: «Может быть, я им понравлюсь…» Так и получилось, дед потом безмерно уважал своего зятя.

Отец учился в Институте красной профессуры, стал журналистом, работал в «Гудке», блестяще писал и даже одно время собирался защитить диссертацию по каким-то специальным вопросам транспорта. У мамы начали выходить книги в ее переводах с немецкого – Генрих Манн, Бруно Травен…

Я часто думаю, как они жили в те годы под дамокловым мечом террора? Растили детей, ходили в гости… В кругу знакомых были писатели Зарудин, Иван Катаев, Пильняк – все погибли в ГУЛАГе.

Приехав в Советскую Россию, отец очень быстро во всем разобрался, презирал «тонкошеих вождей», резко критиковал партийную политику. «Man wird dich verhaften» – «тебя арестуют», – с ужасом повторяла мама. И его, конечно, арестовали, но это случилось позже, в 42-м году. Мне было десять лет, когда я в последний раз видела своего отца…

Судьба хранила нас, меня и мою сестру Илону, детей «врага народа», нас не выслали, не посадили, хоть эта опасность, не замечаемая нами по молодому легкомыслию, сторожила таких, как мы, в послевоенной сталинской Москве.

Мама же, мучимая страхами, всегда боялась за нас и заклинала меня не идти учиться туда, куда я после школы собралась. Она писала об этом осторожно, намеками в своих письмах из лагеря, где отбывала срок и откуда вернулась еще до смерти Сталина.

И все же я пошла вопреки ее наставлениям на факультет журналистики Московского университета, а закончив его, уехала в Питер к мужу. Потом сюда же перебралась и сестра с маленькой дочкой, и мама.

Сестра, так же как и мама, избрала своей профессией иностранные языки, а моя племянница Марина стала журналистом, и теперь уже ее дочь Настя учится на факультете журналистики в университете. С Петербургским университетом связана вся жизнь моего мужа – Бориса Алексеева, он был здесь студентом, аспирантом и сейчас доцент философского факультета.

В его семье всегда со спокойным неуважением относились к власти, дважды отнявшей все нажитое великими трудами. Елена Ивановна, моя свекровь, чьи сдержанность и благородство были истинно петербургскими, рассказывала, как они с мужем, вернувшись из ссылки в коммунальную квартиру на Васильевском острове, вошли в комнату и сели на дрова – больше ничего у них не было…

Почти все из поколения наших родителей ушли из жизни до общественных перемен, не подозревая, как, впрочем, и мы, что они вот-вот грянут. Советский строй казался незыблемым, как стена. Но, видно, недаром классик пророчествовал (по другому, правда, поводу): стена, да гнилая – ткни, и развалится.

Всю свою жизнь до недавнего времени я писала стихи, но никогда не пыталась их опубликовать. И прозой, можно сказать, занялась случайно, после того, как в 1982 году Ленинградский обком партии выгнал меня из журнала «Аврора». Я уехала тогда на два месяца в Эстонию и написала «Московский роман», а мои друзья показали рукопись Анатолию Стреляному, он был редактором в издательстве «Советский писатель».

И все же главной моей профессиональной любовью была и осталась газета, хотя мне и не слишком повезло в питерской журналистике: все тот же обком по не менее курьезному поводу снял меня когда-то с должности главного редактора областного еженедельника, после чего я и оказалась в «Авроре»…

Тогда это воспринималось как драма, сейчас – как смешные, нелепые истории, характеризующие время. Главное, что «стена» все-таки развалилась, и это случилось при нас.

1999 г.

Попытка вспомнить

…и где со шпиля ангел золотой,

всё улетал на юг и не сумел.

Южная Финляндия – это петербургский Север. Высокие сосны, разлапистые ели, черемуха в три обхвата, рябины, рябины… Все они машут тучам: до свиданья, летите мимо, не закрывайте солнце. Но и без солнца день в Яппиля прекрасен, потому что зелень изумрудно свежа, спрыснутая дождем. И тишина, и одиночество, и длинные мысли, тягучие, как сны.

О чем эти сны?

Мне было девять лет, когда началась война. Та война, Великая Отечественная. Поспешный отъезд с дачи, где были такие замечательно отлогие песчаные косогоры в Мякинине над Москвой-рекой и какие-то увлекательные игры в этих пещерах-косогорах. Ощущение прерванной игры еще долго мучило и в Москве, где уже начались бомбежки-тревоги, и в поезде, мчавшем нас в неведомую эвакуацию. Впрочем, это сильно сказано – мчавшем. Он тащился и тащился, застревая на станциях, пропуская на запад и восток другие важные поезда с солдатами, пушками, а иногда – с заключенными. Вся страна поднялась и куда-то едет. Мы-то едем в Киргизию, подальше от войны, но каким оно будет – это «подальше» – никто не знает.

Мне девять лет, и я-то уж конечно не знаю, что Москва, оставшаяся позади, навсегда со мной, сколько бы я ни приезжала-уезжала, и что бы ни происходило, и как бы ни менялась жизнь и я сама, и сколько бы лет ни прошло, всегда – Москва, она в составе крови, и это неотменяемо и неизменно, как дыханье.

А как она сама-то изменилась, боже мой! Вернее сказать, как ее изменили! Все меньше в Москве моей Москвы. Но ведь и жизни все меньше.

* * *

В Пржевальск мы приехали под Новый, 1942 год. Стужа, снег, мы летим на розвальнях от пристани, куда нас по незамерзающему Иссык-Кулю доставил теплоход «Киров». От озера до города двенадцать километров, лошади резво бегут по скрипучему снегу под яркими зимними звездами. (Через сорок четыре года, в 1986-м, я снова проехала по этой дороге. Но не на санях, а на «Волге», и не зимой, а теплым осенним днем. Через сорок четыре года!) Зимы в Киргизии снежные и суровые. Ослепительные солнечные снега под синим небом и ослепительно-снежные вершины Тянь-Шаньских гор. Все странно, все не наше, а еще мы не знаем, какая здесь весна, какое лето, как цветет урюк и шумят тополя! Белоствольные тополя – только там есть такие.

Эвакуированные – особая каста. Детское сознание непостижимым образом это моментально усваивает: к нам относятся не как к людям, а как к эвакуированным. «Базированные», «понаехали», «бери хворостину и гони жидов в Палестину». Это повторяется вновь и вновь, на разные лады. Особенно неистовствуют здешние мальчишки. Не со зла, нет. Просто считается хорошим тоном поиздеваться над приезжими. В классе два брата (узбеки) ползают под партами и хватают за ноги – страшно! Вообще многое страшно. По пыльной жаркой улице бежит ишак, как взбесившийся, и никого рядом, только пыль из-под копыт.

Постепенно возникает и устанавливается быт. Ишак, кизяк, дувал, арык становятся бытом, как когда-то Ольховская улица, Красносельское метро, Трубниковский переулок, где в большом сером доме жила бабушка, не говорившая по-русски.

По выходным дням мы с папой должны были приезжать к ней в гости. Она кормила нас обедом и строго спрашивала: «Ist die Suppe fein?»

Теперь бабушка живет с нами в Пржевальске, на улице Кирова, 24, в доме под зеленой крышей, именуемом «Лекрас-трест». Длинная деревянная галерея тянется вдоль дома. Выходя на нее, бабушка (ее полагается называть Grossmutter) кричит нерусским голосом: «Ilonka!»

Именно так: «Ильонка» – и мне стыдно перед ребятами, которых зовут обыкновенно: «Маша», «Таня», стыдно за то, что мы не такие, как они – с непонятными именами, да еще «вакуированные». Я злюсь на бабку, когда она кричит: «Ильонка!» Разве нельзя сказать «Илонка»? Почему-то именно этот мягкий знак после «л» мне особенно неприятен.

Подозреваю, что мама не любит свою свекровь, но виду не подает. Первый жизненный урок: молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои.

Моя сестра Илонка на три года старше меня. Когда я была маленькой, то называла ее Вавой. Потом она пошла в школу, и мне сказали, что теперь ее нельзя называть Вавой, она уже выросла, и я должна научиться говорить «Илона». Мне неловко, я стесняюсь, и выросшая сестра становится немного чужой. Потом это проходит.

В Пржевальске после зимних каникул я иду в третий класс. Моя парта у окна, и на одном из уроков я, глядя в окно со второго этажа, вижу, как по улице мимо школы идет мой отец. Заложив руки за спину (он всегда так ходит), медленно идет, что-то обдумывая.

Почему-то именно это так ярко остается в памяти, как, заложив руки за спину (тюремная привычка!), он идет мимо школьного окна, из которого я гляжу на него.

Отец – человек героический. Но тогда я этого еще не знаю, это открывается мне потом, когда его уже нет на свете. В Москве, куда он вернулся, его ждал арест, ГУЛАГ, Воркута, расстрел. А спасенные им Болгар, Бебрич, Рудаш после войны благополучно вернулись в Венгрию. Болгар – дипломат, был венгерским послом в Англии, Рудаш – философ, в Будапеште есть улица его имени, Бебрич стал министром… Никто из них ни разу про нас не вспомнил: как они там, дети Йожи Грейнера? Ведь потом у них и мать арестовали. Как они там, одни?

Отец спас этих венгров, взяв их в эвакоэшелон, куда был назначен начальником, и увезя подальше от Москвы, где их наверняка ждала бы та самая страшная участь, что постигла его самого. Они были старше отца, осторожней, опытней. Возможно, они советовали ему: «Не возвращайтесь, оставайтесь здесь». А ему, по-видимому, несвойственно было чувство самосохранения, чувство опасности. Иначе не ввергся бы он сломя голову в венгерскую революцию 1919 года в свои семнадцать-восемнадцать лет! И потом в революционное подполье и в побеги из тюрем – будапештской, берлинской, пражской.

Но – не из советской.

* * *

Отец уехал, а мы остались. Наступила весна, бурная, разноцветная, душистая. У меня уже есть подруга, первая и на всю жизнь Ее зовут Инна Руденко, она и ее семья – эвакуированные из Полтавы. У нее двухлетняя сестренка Лина, ее то и дело бросают на нас, и нянчить ее – наша обязанность.

В Москве у меня тоже была подруга, с которой мы ходили в немецкую группу, а потом в школу, в первый класс. Во втором меня зачем-то отправили в санаторий, где я ужасно страдала от одиночества, плакала по ночам, хотела только одного – домой. И это почему-то считалось укреплением здоровья.

С той московской подругой, Наташей Вернандер, мы еще не успели связать себя секретами, тайнами (все это будет потом, потом…), ведь только общность тайн и составляет девчоночью дружбу.

С Инной у нас куча общих тайн: во-первых, мы влюблены в мальчика по имени Аркаша, во-вторых, мы читали книжку «Синяя говядина»[1], а там про такое написано! Мы вообще очень много читаем – все подряд, и, когда вырастем, будем писателями. Мы придумали «общество любви», мы сочиняем пьесу, мы написали заметку «Дочери Родины» и храбро отнесли ее редактору газеты «Иссык-Кульская правда»…

Через год Инниного отца переводят на работу во Фрунзе, и это расставанье – первое осознанное горе моей жизни.

Между тем жизнь мчится и мчится. Я вижу себя стоящей на мостике, перекинутом через арык, где моя одноклассница по имени Мэла (Маркс, Энгельс, Ленин?) читает стихи, от которых во мне начинает тихонечко что-то звенеть и кружиться.

Стихи для меня – совсем не новость. Во-первых, я сама все время сочиняю какие-нибудь стихи, во-вторых, мама читает нам и Пушкина, и Лермонтова (мама больше всего любит Лермонтова), и Есенина, и «Зою» Алигер. И когда однажды ночью у меня разбаливается зуб, я, чтобы заговорить боль, повторяю и повторяю лермонтовские строчки, уткнувшись в подушку:

И боль утихает, представьте, утихает, но тогда я еще маленькая, в классе четвертом, должно быть, а на мостике у арыка я, слушая Мэлу, ощущаю себя почти взрослой, и взрослые страсти симоновских стихов кружат мне голову предчувствием таинственной взрослой жизни.

Много чего еще случится с нами, прежде чем мы совсем повзрослеем. Мы остаемся без мамы, ее уводят по этапу, и какие-то люди говорят нам, что этап в такой-то день погонят на пристань (именно так – погонят). И вот мы встаем рано-рано, Наталья Елисеевна, наша хозяйка, у которой мы снимаем комнату, будит нас, и мы по еще темным улицам торопимся к тюрьме, от которой погонят этап.

Вот он, этап, выходит из тюремных ворот, и в каком-то из рядов – мама. Все время оборачивается на нас, мы бежим следом, этап идет быстро, мы бежим, бежим, а мама машет нам, чтобы мы остановились, отстали, мы бежим, а она машет.

Ничего не помню страшнее.

Через пять с половиной лет она возвращается. Мне уже восемнадцать, уже целая жизнь, в которой она не участвовала, разделяет нас. И я, к ужасу своему, все время сбиваюсь на «вы», обращаясь к ней. Но и это проходит.

Вот как странно: всё, оказывается, проходит, чему быть должно пройти. Доверься жизни: она всё и всех расставит по местам.

Мое место (еще раньше, чем возвращается мама) – в Завидове, на 101-м километре от Москвы, где селятся ссыльные, лишенные права жить в столице. Одна из «лишенных прав» – наша тетя Лиза, мамина младшая сестра, тоже отсидевшая свое и теперь живущая в этом самом Завидове.

А маминым местом, когда она вернется, станет Муромцево, это под Судогдой, на Владимирщине, где мама устроится преподавать немецкий в лесном техникуме.

Из-за немецкого-то все и происходит. Из-за немецкого, венгерского. Мы – изгои. У нас не только «не те» имена, но и национальности «не те». Немцы, венгры – кому они тут нужны?

Впрочем, глупости это. В Завидове и русских ссыльных полно. Вот Ксения Николаевна, с которой дружит моя тетя Лиза и которая необычайно нравится мне, – русская. «Я обожаю Шостаковича, он завораживает меня», – говорит она, вернувшись из Москвы, где живет ее сестра-генеральша и сын Юра, мой ровесник. В Москве – Большой зал Консерватории, без которого для Ксении Николаевны и жизни нет.

«Восемь лет без музыки – пытка», – говорит она, смеясь.

Восемь лет – это ГУЛАГ, тюрьма, лагерь. И об этом-то вот так, смеясь, щуря красивые глаза: «…без музыки – пытка».

Осенью 1947 года я иду в завидовскую школу, в 9-й класс. За окном дождь и серые мокрые избы, а во мне ничего, кроме одиночества и отчаянья. Мне так хотелось остаться в Москве! Но у меня, хоть я и не ссыльная, нет никакого права жить в столице. У Илонки – есть: она поступила на подготовительные курсы в иняз, значит, у нее будет справка, по которой ее пропишут к дяде Пете, бывшему мужу нашей тетки. Мы не сразу понимаем, что он – бывший, но про справку понимаем сразу. Волшебное советское слово – справка! Без справки – никуда. Без нее одна для меня дорога – в серое дощатое Завидово.

* * *

Я езжу из Завидова в Москву по праздникам и на каникулы и однажды привожу с собой свою школьную подругу Клаву Артюхову. Живя в ста километрах от Москвы, она никогда не была в ней и пугается всего, как деревенская лошадь. Это она так говорит о себе.

Дядя Петя терпит и меня, и Клаву, и, уж конечно, Илонку. Мы же по молодому эгоизму вообще не замечаем этих жертв и не любим, когда он дома. «Сидит и давит», – говорим мы, молодые идиотки. Ничего не желаем понимать, кроме своей молодой чепухи. Не понимаем, как много в нем благородства, бескорыстия. Из уважения к нашим родителям, с которыми он был родственно дружен и которых теперь нет с нами, он кормит и поит племянниц своей разведенной (по ее, кстати, инициативе) жены.

Не знаю никого, кто бы мог вот так.

Москва меня оглушает. Мне даже кажется, что я начинаю плохо слышать. «Что с тобой? Почему ты мне не отвечаешь? Ты что, не слышишь?» – сердится тетя Лиза. Я не слышу, я оглушена Москвой. Когда меня увезли, мне было девять, а сейчас – пятнадцать. В Пржевальске даже машина была редкостью, все больше лошади да ишаки, дрожки, телеги. И шум тополей. А здесь!

Мне не просто нравится всё – я начинаю всё узнавать: Арбатское метро, улицу Воровского и Красносельскую, и Ольховку. Какая-то прапамять просыпается во мне – это мой город, хоть нет для меня в нем места и я навсегда бездомна в нем.

Как же мы ориентируемся в ужасе окружающей жизни? Как это мы живем как ни в чем не бывало посреди разоренной страны, квартиры, семьи? Едем на Даниловский рынок продавать папин овчинный тулуп, в котором он когда-то ездил по заволжским колхозам. Это было в начале тридцатых, мы жили на Волге, куда отца послали редактором газеты в Немецкую республику, где ответственным секретарем был отец Альфреда Шнитке.

Уже нет никакой Немецкой республики, уже всех немцев Поволжья давно сослали в Казахстан, и отца уже давно нет, а тулуп цел, и мы едем его продавать. Тетя Лиза радуется: выручим деньги – купим Илонке пальто. А вырученные деньги на другой день превратились в копейки, потому что неожиданно (во всяком случае, для нас) грянула денежная реформа.

Из завидовской темноты (электричества в наших домах на 2-й Рабочей улице еще нет) Москва представляется мне в недостижимом блеске. Другая жизнь. Чтобы быть к ней причастной, надо после 10-го класса поступить в университет. Никто не останавливает меня в моих непомерных амбициях. С моей-то национальностью – венгерка, с репрессированными родителями – на факультет журналистики в МГУ?!

…Конечно, меня не принимают, и я возвращаюсь из всегда отвергающей меня Москвы обратно в Завидово.

Опять дожди и серые дощатые заборы, опять школа, в которую я иду работать старшей пионервожатой. Все мои одноклассники разъехались, все где-то учатся, одни – в Москве, другие – в Твери. Ну а я? Почему же я все еще здесь? В этой полутемной избе на самом краю поселка?

В детстве и даже в юности время никакой ценности не имеет. Ну идет оно, ну и что? Скорей бы прошло!

Все главное – там, за горизонтом, добежать бы до него.

В первое лето своего возвращения мама устраивается (и нас с сестрой устраивает) на работу в пионерский лагерь «Голубые дачи», что на станции Подушкино под Москвой. Там я неожиданно обретаю новых друзей и среди них – Лену Шаламову. Лена живет в Чистом переулке у своей тетки, а ее мать в другом месте и только приходит в гости. Однажды она рассказывает мне, девчонке, о своем муже, Ленином отце Варламе Шаламове. Понизив голос (соседи!) – о том, что он «в тех местах», о том, что он – поэт. И дает читать его стихи. Все так таинственно и странно, и потрясает своей тайной, и я ощущаю какой-то трепет перед Леной и ее матерью и перед ее никому тогда не известным отцом.

Лена влюблена в Вовку Савицкого. Вовка и его старшая сестра Галя и еще Лешка Гончаров живут на улице Воровского, в доме, где спортбаза «Спартака» и где есть сад с балюстрадой. Их дом и еще один, огромный серый по другую сторону улицы, где жил Юра Смирнов, теперь всякий раз, как я прихожу сюда, возвращают меня в то лето, в «Голубые дачи» и во всё, что было потом.

Дома, как полузабытые старые мелодии или едва уловимый запах, имеют свойство возвращать нас в прошлое.

* * *

Во все времена поэты были рядом. Имею в виду не только разных знакомых поэтов. Вообще поэзию имею в виду. Во всякие дни, веселые и горестные, стихи, как никто и ничто, помогали жить.

Это еще в Пржевальске, в те дни, когда забрали маму, я тогда еще Пастернака не знала, а строчки эти вычитала в статье Маяковского «Как делать стихи»:

(именно так, с ошибкой, как я потом поняла, было у Маяковского)

Сама удивляюсь: почему это помогало? Лермонтов заговаривал зубную боль, Пастернак заговаривал горе. Никогда не постичь волшебства стихов.

…Журналистика, журналистика. Почему журналистика? Как это человек, проживший на свете всего семнадцать лет, что-то такое угадывает в себе и начинает смутно, не разбирая дороги, к чему-то двигаться?

Вот я иду к Засурскому, он – замдекана отделения (еще не факультета) журналистики, и прошу его перевести меня с русского отделения филфака, на которое я поступила, к себе.

«Зачем? – искренне удивляется он. – На русском-то и есть настоящее образование». Но меня манит слово «журналистика», а все эти соображения о настоящем образовании – полная ерунда. Засурский – молодой, вихрастый, в тяжелых роговых очках. И должно быть, думает про меня: еще одна дура. И – прав.

А тот, первый, еще не вполне осознанный выбор определяет потом судьбу. Если бы я не попала на журналистику, многое в жизни сложилось бы иначе. Так прав был Засурский или не прав? Этого уже не узнать, как не прожить другую жизнь.

Уехав из Завидова, я вдруг начинаю жалеть о нем. Почему? Даже пишу в стихах, обращенных к Клаве: «…с твоего дощатого порога виден мир, какому нет цены».

В местах, в которых жил, оставляешь часть себя. Может быть, по себе и тоскуешь, по той, что оторвалась от тебя и осталась там?

То же самое и на некогда знакомых улицах. Разве я, прежняя, не осталась вот на этой улице, которая снова называется Поварской?

Улица Воровского

Когда шел дождь, то было слышно, как он шлепает по листьям, устилавшим двор. Я помню этот двор, обнесенный высоким забором, большие старые деревья, круглую деревянную беседку справа от крыльца.

Переулок потом назвали улицей, по ней проложили трамвайные рельсы и снесли зеленый особнячок, в котором жил митрополит Николай Крутицкий и Коломенский. Он был человеком знаменитым, но утрам в переулок въезжал черный ЗИС, и митрополит выходил из ворот, улыбаясь окрестным мальчишкам, вечно торчавшим у его машины.

Особнячок, впрочем, снесли уже после смерти митрополита, а трамвай и все остальные перемены произошли еще позже. В конце концов и забора не стало, он просто рухнул однажды, и его разобрали на дрова. Тогда еще в доме топили ночи, высокие голландские печи в белых изразцах. На каждой сияла медная заслонка с медной же цепочкой. Одна такая заслонка висит теперь в нашей квартире на Петроградской стороне.

– Откуда это? – спросил меня кто-то из новых знакомых.

Новым знакомым трудно объяснить старую жизнь.

– Так, память об одном доме, – ответила я.

В этот дом меня привозили на саночках, мне было четыре года, я ехала на елку, крепко прижимая к себе коробку с кукольной посудой – в подарок Тане. На елке горели свечи, и этот елочный блеск, и запах, и прохладные дольки мандаринов, и даже платье на Марианне, самой красивой девочке среди нас, я помню так отчетливо, будто это было вчера.

Марианна умерла во время войны от брюшного тифа. Помню, как меня поразило это известие. Мне десять лет, идет война, у меня уже нет отца, и у Кольки, который сидит со мной за партой, и у Вали с нашего двора…

И вдруг я слышу, как мама говорит бабушке: Марианна умерла от брюшного тифа. Мне становится страшно, будто это я умерла. Только раз в жизни было так страшно. Многое было страшно и потом, но так – никогда.

«Вот здесь жила Марианна», – думаю я всякий раз, проезжая по Старой Басманной. Детство, в сущности, никогда не уходит из нас, и никакие впечатления бытия не заслоняют во мне, например, запах лифта в большом бабушкином доме в Трубниковском. Дом этот неожиданно стал знаменит после того, как в его дворе сняли фильм «Романс о влюбленных». Но тогда, когда там жила бабушка, ничего знаменитого в нем не было.

Воскресные обеды у нее были для нас пыткой: бабушка неизменно варила свой излюбленный тминный суп, который мы с сестрой ненавидели, но который полагалось хвалить.

В квартире напротив жили Костерины.

Когда кончались спички или соль, бабушка говорила: сбегай, попроси у Костериных. Однажды я сама вызвалась сходить к соседям, когда у нас перегорела лампочка.

– Не надо, – остановила меня бабушка. – У них горе.

– Какое? – испугалась я.

– Ивана Дмитриевича забрали.

– Забрали? Куда?

– Ну ладно, иди гуляй.

Непонятная жизнь взрослых обступала со всех сторон. Старшие – моя сестра и Нина Костерина – догадывались о чем-то, но не обо всем.

– Сказать тебе, где Иван Дмитриевич? – спросила сестра.

– Скажи!

– Да ты ведь разболтаешь!

– Честное сталинское, под салютом всех вождей! – затараторила я.

– Он на Лубянке. Нинина мать там в очередях целый день стоит.

– На Лубянке? В очередях? А что это? – изумилась я.

– Да ну тебя! – отмахнулась от меня сестра.

Запах лифта, тминный суп, гулкие подъезды, чугунная тумба у ворот…

Такая же тумба – старая коновязь – стояла на углу, напротив дома Ростовых. О том, что в этом доме жила Наташа Ростова, я узнала от мамы задолго до того, как впервые прочитала «Войну и мир». А прочитав, не поверила (да и сейчас не верю), что никакой Наташи на самом деле не было. Она была, так же как Нина, как Марианна, задолго до них, но была. В воздухе улиц рассеяно дыхание всех, кого мы помним.

– Мистика это и чушь, – сказал Юра.

– Ну почему чушь? – слабо возразила я. – А еще стихи пишешь.

Юрины стихи в самом деле как-то не очень вязались с ним самим. Они были романтичны, а он, напротив, сух и реалистичен. Впрочем, может быть, я тогда ничего не понимала.

Юра жил на улице Воровского, за два квартала от переулка моего детства. Но это уже была другая эпоха. Мне даже кажется, что я так и не рассказала Юре про Трубниковский, тогда это было от меня неизмеримо дальше, чем теперь.

Высотное здание, которое росло на наших глазах в конце бывшей Поварской, было куда важнее и интереснее дома Ростовых и уж подавно того дома, где когда-то жила бабушка.

Мы росли, менялись, и многое менялось вместе с нами. А многое оставалось неизменным. Но тогда мы этого еще не знали. Веселая наглость юности позволяла нам попирать очень важные основы жизни. Это был какой-то всеобщий грех бездумности. Юра казался старше, потому что все-таки думал там, где мы только смеялись, скакали и пели.

– Может, уйдем? – вдруг останавливал он меня посреди какого-нибудь особенно шумного праздника в Танином доме.

Мы выходили во двор и сидели в беседке (ее тогда еще не сломали), и голос Монтана со старенького патефона, долетавший из окон, мешался с грохотом пустых трамваев, пробегавших по переулку.

Была ли я влюблена в Юру? Не знаю. А он в меня? Может быть. А может быть, и нет. Не играет значения, как говорил один из наших приятелей. Теперь тем более, когда Юры уже нет на свете, и во все прошедшие годы мы, вероятно, были разными в наших разных жизнях, и вот теперь его уже нет на свете, а я узнала об этом из газет.

В большой коммунальной квартире на улице Воровского Юра жил один, без родителей. Они разошлись и разъехались в разные стороны, а сыну оставили комнату, в которой почему-то не было двери. Вместо нее висело старое байковое одеяло. Я помню, что меня это удивило, но не очень. Мы как-то легко и безразлично относились ко всему, что было бытом. Все время казалось, что эта жизнь – пока, а будет еще другая, главная. Быт, во всяком случае, жизнью не был. Возможно, это война так отразилась на нас, ее детях. Слишком многие вокруг и через пять, и через семь лет после войны жили все еще неустроенно, как будто наспех. Наверное, поэтому дом Тани, где всегда был обед, и патриархально топились печи, и старые картины в тяжелых рамах нетронуто висели на своих местах, казался всем нам незыблемым и вечным.

Недавно его снесли, срыли, как когда-то зеленый особнячок. И все меньше остается людей, которые помнят, какой это был дом. И какими мы были в нем. Как пили чай. Подолгу, часами. Все главные разговоры происходили у нас за чаем. А все драмы – в ванной. В ванной мы, девчонки, плакали, уткнувшись в мохнатые полотенца, исповедовались друг перед другом, казнили себя и миловали. А попросту взрослели. Ведь ни от чего так не взрослеешь, как от горьких слез.

Весной Юра объявил, что поедет в Ленинград, в морское училище.

– Зачем тебе это? – удивлялись мы.

– Мне нужна дисциплина, а то я разболтаюсь здесь, – твердо отвечал он.

Мы смеялись: это ты-то разболтаешься, что ж тогда о нас говорить!

Он уехал в конце лета, в августе. А потом было вот что: зимой он заехал в Москву на один день по пути в тот город, где жила его мать с новым мужем и новым сыном. Был жестокий мороз, в «Художественном» на Арбате показывали «Тарзана». Мы едва протиснулись сквозь толпу, осаждавшую кинотеатр, и вышли на угол, к аптеке. Он прочел мне стихи, где были такие строчки:

Мне очень хотелось, чтобы стихи эти были про меня, но он этого не сказал, а я не спросила. Мы зашли в аптеку погреться.

– Красиво в Ленинграде?

– А ты приезжай.

– Приеду как-нибудь…

Я приехала в мае. В Москве было еще холодно, и Тина (ее настоящее имя было Тинатин, в нашей интернациональной компании она представляла Грузию) дала мне свое коричневое драповое пальто. А в Ленинграде на деревьях уже распускались почки, всё было пушисто и зелено, такая удивительно ранняя весна была в том году.

С Юрой я так и не встретилась. Никогда. Его училище помещалось на улице Чайковского. Проводить меня вызвался тот, кто спустя год стал моим мужем. От дома его двоюродной сестры, где я остановилась, мы долго шли пешком через весь город, и, когда подошли к улице Чайковского, я поняла, что не надо мне идти к Юре…

Было очень тепло, даже жарко, я сняла пальто, и мой спутник нес его, перекинув через плечо.

– Помнишь, – говорю я Тине, – как я ездила в Ленинград в твоем пальто?

Она не помнит.

– Ну такое коричневое, драповое. А там такая теплынь была, я в одном платье ходила…

Мы сидим на Батумском пляже, и между нами, прижатая камнем, чтобы не улетела, лежит газета, которую мы только что купили в киоске. Газета с некрологом, где про Юру написаны невозможные слова – скоропостижно, безвременно – и разные поэты, в том числе хорошие, хвалят его стихи.

– Подумай, – говорю я Тине, – как жизнь разводит людей.

– Смерть, – поправляет меня Тина.

– Нет, жизнь, – говорю я.

Мы молчим и смотрим, как Таня выходит из воды, как подходит к нам, улыбаясь, и вытягивается на горячей гальке.

Я пододвигаю к ней газету. До нее не сразу доходит смысл случившегося, и некоторое время она все еще ошеломленно улыбается.

– Господи! – говорит она потом. – Это – Юра?!

А Батумский пляж шумит и сверкает, как всегда. Четвертый день мы с Таней гостим у Тины, и это сверканье снится мне даже по ночам.

– У тебя что, цветные сны? – смеется Тина.

Мы вообще очень много смеемся, нам есть что вспомнить и над чем посмеяться. Но сейчас мы молчим, смотрим в море и слушаем, как оно шумит.

– Приеду в Москву, схожу на улицу Воровского, – говорю я.

Юра Смирнов и в больнице писал стихи:

В юности живешь суматошно, интенсивно, очень плотно, столько событий, людей, так много надо прочесть, узнать, понять. «Сколько суеты и хлопот, прежде чем поймешь: жизнь – единственна… Ничего не меняется в единственной жизни, она внутри тебя, а так долго казалось, что – вовне».

Но понимаешь это (и пишешь про это) спустя годы. В сущности, спустя жизнь. Что меняется внутри тебя? Да почти ничего. Опыт – вздор, не в нем дело. Моя свекровь Елена Ивановна говорила мне перед смертью: «Я устала жить». Мне сейчас почти столько же лет, сколько ей было тогда, но я и сейчас не понимаю, как это – устала жить?

* * *

Ставен, разумеется, не было, но три больших (не низких) деревянных дома в тихом зеленом, а зимой заснеженном дворе посреди Москвы – это само по себе удивление. И очень многие, попавшие сюда впервые, удивлялись. Мы – нет. Мы с Илонкой дорогу в этот дом знали с детства, с довоенной немецкой группы (о группе – потом). Мы жили неподалеку, на Ольховке (Ольховская улица, 25, квартира 3), там на углу, на пересечении с Красносельской, та самая чугунная крышка водопроводного люка, возле которой мы стоим втроем – папа, Илонка и я. «Помнишь этот снимок? – спросила я недавно у своей племянницы Марины. – Вот здесь мы стояли почти семьдесят лет назад». И она вдруг остановилась возле люка, потрясенная зримым ощущением летящего времени.

Летит и летит время и просеивается сквозь память. Главное остается, а не главное – нет. Впрочем, как знать? Хотя то, чего не помнишь, будто и не существовало. «Не было никогда, не было никогда. Невская вода плещется среди льда». Но это – потом, а пока – Бауманский переулок, дом 7а, квартира 12. Здесь было детство, потом была война, и я почти забыла этот дом.

В Пржевальске, уже без мамы, вдруг получаем письмо.

«Я хожу в школу мимо вашего дома, но не помню, какие ваши окны». Наташа Вернандер, как и я, в восьмом классе, – «окны»?

Но, возможно, если бы не это ее письмо, я, вернувшись в Москву, не пришла бы в Бауманский переулок. Слишком многое пролегло между довоенной жизнью в этом дворе и той, что оглушила после Киргизии. Но оказалось, что у нас посреди захлестнувшей нас действительности не так уж много якорей, способных удержать на плаву. И один из якорей – здесь, в доме с бревенчатыми стенами.

Надо бы пропеть осанну поколению наших матерей. Какая невозможно трудная жизнь выпала на их долю! Из детского дореволюционного благополучия – в хаос двадцатых годов, в страх и ужас тридцатых, в военный голод сороковых, в скудный быт пятидесятых, и вот уже подступила старость, а за порогом «государыня-смерть сама».

А какие были женщины! Несломленный дух, живое любопытство ко всему, что и есть – жизнь: книги, люди, и даже песни Окуджавы, и спокойно презрительное отношение к «нехваткам и очередям», к коммунальным будням.

Одна из этих великих женщин – Татьяна Борисовна Вернандер. Наша мама, тетя Лиза, Елена Ивановна и она. Может быть, мы хотя бы в малой степени научились у них мужеству жить? Может быть…

Дом в Бауманском переулке, от которого теперь и праха не осталось, только место, на котором стоял, – прибежище не для одной меня. «Клуб Вернандер» – так дерзко (за такие вот «клубы» людей отправляли ох как далеко) называем мы свою компанию. Клуб – это Инга Юрченко и Максим Калиновский, Платон Набоков, Димка Шевченко и мы с Наташкой.

Димка – из этого же дома, до войны он тоже вместе с нами ходил в немецкую группу. Есть масса фотографий (Татьяна Борисовна снимала), на которых Диме и Наташе пять – шесть – семь лет и где мы вместе с группой, шестилетние, на скамейке у этого самого дома, которого больше нет.

Как-то однажды мы послали Димке телеграмму в Губкин, где он, студент Горного института, был на практике. Телеграмма была такая: «Поздравляем старым Новым годом Клуб Вернандер», ее долго не хотели принимать, должно быть, решили: шифровка.

Ингу привожу я, мы вместе учимся в университете. За ней приходит Максим и приводит Платона. Через много лет я, оказавшись на юге без книг, без друзей, от нечего делать пишу рассказ (первый свой рассказ, до этого всю жизнь – только стихи), в котором даже имен не меняю, только некоторые обстоятельства, линии судьбы, так сказать.

Инга

Унас было всё общее: помада, деньги, подруги, тайны, стихи – не просто стихи, а любимые стихи, они все время менялись, сегодня одни, а завтра другие становились любимыми, но непременно общие. И все дни у нас были общие, все дни знойного московского лета. Собственно, это еще и не лето было – май, конец мая, но неожиданно жаркий, ослепительный.

Это было наше слово: раз деленная любовь. Или: не раз деленная любовь. У девчонок считалось особым шиком сказать про кого-нибудь: это моя не раз деленная любовь. Это было наше слово. Но мы его никогда к себе не относили. Просто шутка, и всё. О ком нам было так говорить?

А еще было смешное слово: пожитая.

– У нее очень пожитой вид.

Это говорилось непременно тоном превосходства.

Были целые фразы – наши фразы.

– Никакой жизни нет.

– Я лично в восторге (это со злостью, когда никому не нравится).

– Жаль, что вы глухой: много интересного.

– Дайте человеку выпить (это мы украли у леди Эшли, у Брет Эшли – она долго оставалась нашим кумиром и героиней).

Мы – все трое – были «монастырь», «белые передники» – так называл нас Максим, а мы не хотели этому верить, нам хотелось жить лихо, непременно лихо (это слово мы тоже любили) и любить, и мучиться, и говорить: дайте человеку выпить.

И вот тогда появился Платон[3].

Именно появился. Однажды вечером у Белорусского вокзала. Я не помню, откуда мы шли и почему оказались у Белорусского. Максим вдруг нырнул в толпу и тотчас же вынырнул, и рядом с ним был Платон.

– Это – Платон, – сказал он, как нам показалось, растерянно, – я вам говорил, помните? Это – Платон.

Мы тоже растерялись. Платон? Тот самый. Вот он какой. Стриженный ежиком. («Ну да, ведь это его там остригли»). Красивый. («В него был влюблен весь институт. Платон в красном шарфе – кумир», – Максим рассказывал о нем, не жалея красок.) Но тогда он был еще там, а теперь вот он, живой или – лучше – воскресший.

Максим заторопился.

– Ну пойдем, старик, пойдем, надо же выпить, – спасительно вспомнил он. – Сейчас же надо выпить.

Платон усмехнулся:

– Не суетись. Мы еще успеем выпить. Я же вернулся.

И, наклонившись к нам, сказал другим, серьезным голосом:

– Вы знаете, я сидел.

Мы потом часто слышали эту фразу. При каждом новом знакомстве он произносил ее – точно визитную карточку протягивал:

– Вы знаете, я сидел.

Это нас раздражало. Мы не понимали, для чего надо было всякий раз повторять эти четыре слова. Но тогда – в первый раз – они потрясли нас. Стоя в толчее московского метро, мы остро ощутили одиночество этого человека и со всей добротой юности мгновенно и навсегда пожалели его.

Должно быть, только в начале жизни, «на утре дней» человек бывает так безоговорочно добр. Мы были добры, а вот Максим – нет. Его «утро дней» наступило и прошло давно, была война, фронт, потом Москва, Литературный институт, первый успех, и первая зависть, и первое поражение, и тот страшный день, когда увели Платона и всех ребят из его семинара. Максим был в другом семинаре. Этот день остался отметиной на всю жизнь.

– Дуры! – говорил он нам. – Что вы понимаете? Этот – просто дерьмо.

У него очень многие были «просто дерьмо».

– Не злобствуй, – говорила ему в таких случаях Инга, а глаза у нее смеялись.

Они всегда смеялись, когда она смотрела на него. Даже когда сердилась – смеялись. И когда плакала. Честное слово, когда она плакала, глаза непостижимым образом смеялись, если она смотрела на него.

Никогда больше я такого не видела. Да и никто из нас. Это была уже не любовь, а всепоглощение какое-то. Но любовь всегда – всепоглощение. Только у Инги она была – без дна.

…Мы все-таки пили в тот вечер. Максим просто не мог допустить, чтобы мы не выпили по такому серьезному поводу.

Мы сидели притихшие и грустные, а Максим шумно радовался, и было видно, что он чувствует себя виноватым перед Платоном, навеки виноватым за то, что учился в другом семинаре.

Потом наступили стихи. Я не знаю, как назвать это иначе. Но вот наступает день, и вы живете в этом дне, принимая в себя его суету, и горечь, и радости. Так приняли мы стихи Платона. Мы жили в них. Долгие дни и месяцы мы просто жили в них.

– Прочти, – просили мы его.

И он читал. Охотно, красиво, безудержно.

Мы росли, небогатые стихами. Многое из того, что теперь знают все, впервые открыл нам Максим. «В университете вам этого не расскажут», – говорил он, начиная наши ежевечерние «стиховые бдения». Читал он глуховатым голосом, вытягивая строку, как поэт: «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»

Он и начинал как поэт, а потом, уже в институте, стал писать рассказы – плохие рассказы, – в которых всегда были какие-нибудь удачные, запоминающиеся фразы. Иногда они – из рассказов – становились нашими.

– Не устраивайте митинг в Крыжополе.

Иногда, наоборот, наши фразы переходили в его рассказы. Сам он был умней и талантливей всего, что писал. И наверно, понимал это.

– Просто плохой рассказ, – говорил он иногда, прочтя вслух только что законченную работу.

Инга страдала.

– Ну почему ты так безжалостен к себе?

– Я же знаю, старуха, это просто плохой рассказ.

Еще чаще он говорил это о других.

– Просто плохие стихи.

– Дерьмо это, а не прозаик.

Может быть, писатель должен быть добр? К себе, к другим. Вообще – добр. Максим не был добр. Это ему мешало. И в рассказах, и в жизни.

Теперь, просыпаясь по утрам (мы очень часто оставались ночевать в том доме, о котором нельзя рассказать скороговоркой, о котором я когда-нибудь расскажу отдельно, он стоит того – старый любимый московский дом с пропыленными картинами в старинных овальных рамах на бревенчатых стенах), мы читали стихи Платона, и в университете между лекциями мы повторяли его стихи, и возвращаясь домой.

Какая-то необъяснимая магия существовала для нас в этих стихах. Может, оттого так трогали они душу, что мы знали самого Платона, его печальную и в конце концов трагическую судьбу.

Он так и не стал поэтом. Нет, не так: он был поэтом – был! – и перестал им быть в тот день, когда в кабинете следователя, измученный бессонницей и страхом, подписал какую-то бумагу, которую, кроме него, не подписал никто.

В этой бумаге (нам рассказал Максим) перечислялись все мнимые грехи руководителя того злополучного семинара. Руководителю ничего не сделали. Его только пригласили на Лубянку и дали прочесть эту бумагу, на которой стояла подпись Платона.

Никто не знает, о чем он думал, старый умный человек, глядя на эту подпись. Платон был его любимцем и надеждой. Еще давно, после Финской войны, он заметил его стихи:

– Приходите в мой семинар, будем работать, – сказал он ему и ушел по коридору походкой тигра. Он всю жизнь возвращался к тиграм в своих знаменитых стихах и, может, поэтому ходил, как тигр, осторожно и чутко.

– Пойди к нему, – сказал Максим, – слышишь, Платон, пойди к нему и все объясни, и…

– Что, что объяснить? – закричал Платон и ушел в кухню и долго курил там и пил воду.

– Позвони ему, – сказала Инга. – Позвони по телефону. Это легче, чем пойти.

– Да, ты права, это гораздо легче. Ты умница. Ты мой добрый гений. Еще легче просто забыть, что существовало что-то на свете, кроме этого милого дома, – сказал Платон, склонившись перед Ингой, и поцеловал ей руку.

Он всегда целовал нам руки, приходя и прощаясь. Это было необычно и красиво. Но он и сам был необычен и красив. И несчастен.

– Он несчастен, понимаешь, несчастен, как ты смеешь ревновать к нему?! – кричала Инга. – И потом, если бы не мы, я не знаю, куда бы он вообще приходил.

– Я тоже не знаю, куда бы я приходил.

– Не прикидывайся. Я ведь знаю, у кого ты был вчера и с кем ты пил. Мне проболтался Юра. Он думал, что я знаю, и случайно проболтался.

Юрой Инга называла своего отца, известного в Москве кинооператора. До десяти лет Инга вообще не знала, что это ее отец. «Я – дитя любви», – повторяла она, смеясь.

«Людочка, – говорила она матери, – я дитя твоей любви, неужели ты откажешь мне в этой пустячной просьбе?»

Нас восхищали такие отношения. Они были не похожи на все, что мы видели до сих нор. Я никогда не говорила с матерью так легко и изящно, как Инга. И уж конечно, мать никогда не приняла бы такого тона. Он был бы просто немыслим в нашем доме.

– Людочка! – говорила Инга, – очень может быть, что я сегодня не приду ночевать. Как ты к этому относишься?

– Ну, Инга, – отвечала Людочка, – мне без тебя скучно.

– Какие глупости, Людмила, ты же взрослая женщина, займись чем-нибудь, – смеялась Инга, целуя мать.

И мы уходили. Мы всегда уходили. У нас был один общий дом, о котором я еще когда-нибудь расскажу. В этом доме проходила наша общая – трудная и легкая – жизнь. И в этот дом приходил Платон.

– Если бы не мы, я не знаю, куда бы он вообще приходил, – сказала Инга, и это была правда.

Я только теперь до конца понимаю, какая это была правда. И чем были мы для него. И чем была Инга. Веселая, всё понимающая Инга, в круговороте жизни выбравшая Максима и одарившая его своей любовью.

Может быть, у кого-то сложилось иное мнение. Ведь это Максим нашел Ингу. Он увидел ее однажды в доме Юры, ее отца, и пошел за ней, и ходил к ней в университет, и звонил, и ждал, и ревновал ее. И сделал самое большее, что может сделать мужчина ради женщины, – ушел к ней от жены, от женщины, с которой жил и на которой женился, уходя, потому что она ждала ребенка. Это была трудная, запутанная история. Как битва с потерями и кровью. Она стоила многих Ингиных слез и Ингиной детскости. Она стала взрослой, выйдя из этой битвы.

Наверное, каждый мужчина хотел бы, чтобы его вот так любила женщина – всё прощая и без оглядки. Это вызывало зависть. У всех, кроме нас. Мы знали: Максим не стоит такой любви. И такой Инги. Мы знали: она пропадет с ним, она перестанет быть такой Ингой. И она знала, что перестанет. Она очень многое знала. Она была мудрая. Хоть это и не сразу было заметно.

– Я пропаду с тобой. Вот и девчонки так считают, что я пропаду как личность, – говорила она, смеясь, выставив вперед круглый смешной подбородок.

– Ничего. Одной личности на двоих нам вполне хватит, – отвечал Максим.

Личностью был, конечно, он.

Платон приходил всё реже и реже и, приходя, уже не читал стихов. Инга ходила с заплаканными глазами: они ссорились с Максимом, и Платон понимал, почему они ссорились. Всем было неловко, и только Максим, как всегда, шумно обсуждал свои литературные успехи (это был период успеха) и свои отношения с Ингой.

– Понимаешь, старик, самое интересное, что она считает, будто я ревную ее к тебе. А я хочу выпить с тобой. За твои стихи. Здесь все с ума сходят по твоим стихам. Я вынужден был наложить на них вето. Не могу же я, согласись, все время слушать твои стихи, хоть это и прекрасные стихи…

Платон молчал. Мы старались выйти из комнаты, например, в кухню – мыть посуду. Инга плакала, и ее слезы капали на посуду. Мы жалели ее, хотя, наверное, надо было жалеть Платона или не жалеть, а заставить его позвонить по тому телефону, на что он так и не решился…

Через месяц Инга и Максим уехали в маленький белорусский городок, где собирались провести остаток лета и откуда Инга писала нам смешные и нежные письма. «Где Платон? Где его новые стихи?» – спрашивала она.

Не было новых стихов. Платон опять приходил к нам каждый вечер, и мы говорили о чем угодно, только не о стихах. Странно – стихи вдруг стали запретной темой.

– Вы знаете, что такое фальстарт? – спросил он однажды, поворачиваясь на круглом черном табурете от пианино, на котором часами мог что-то негромко наигрывать.

Мы читали, лежа на диванах в разных концах комнаты, всегда чуть сумрачной из-за высоких тополей за окном.

– Что?

– Что такое фальстарт, знаете? Это когда человек срывается бежать и – осечка. Опять срывается, и опять – осечка. Это я про себя, – усмехнулся он. И добавил: – Чего-то не хватило.

Мы помолчали.

– Инга? – спросила я.

– И это тоже.

Больше мы никогда не говорили об этом. И всё, что потом началось и что случилось с нами в этом доме, имеет отношение совсем к другому рассказу.

* * *

У нас тоже пили (особенно Максим), но не это было главным. Главным были стихи, литература. Впрочем, об этом уже есть в рассказе.

Нас сводила с ума «Певичка» Платона Набокова «Тогда работал юнгой я / На каботажном судне».

Или вот это: «Успокойся, примирись со мною. / Легким снегом жизнь твою укрою».

Или вот это: Друзья вскричали: «Виски!» / А я: «Алиготе!»

С бутылкой «Алиготе» он в девяносто каком-то году и появился у Натальи, после того как мы случайно столкнулись у Арбатского метро. Я бы никогда его не узнала с окладистой седой бородой… Всех разбросала, раскидала жизнь. И – смерть. Первым умер Максим. Потом Димка. Максим не мучаясь, во сне. Димка – в муках.

Ничего мы, по счастью, о том, что с нами будет, не знаем, когда только начинаем пробовать жизнь на вкус, на цвет и на запах. Влюбляемся, ссоримся, расстаемся…

Вижу, как иду с Димкой по залитому солнцем Бауманскому переулку, как он с независимым видом насвистывает модный тогда «Севастопольский вальс», а в Бауманском метро говорит мне: «Ты теперь не входишь в статью моих расходов», и я достаю собственный пятак, чтобы пройти через турникет.

Это пятьдесят шестой год, лето, я приехала из Ленинграда, где неожиданно для Димки (да и для самой себя) вышла замуж за Бориса. 16-го мая 1956 года.

Такой странный, такой памятный день и все то, что ему предшествовало. Во-первых, как выяснилось, я приехала без паспорта, он остался в Москве. Во-вторых, я ужасно стеснялась идти в загс, вообще вся эта процедура казалась нестерпимо пошлой, оскорбляющей саму любовь. «Отнесись как к прописке», – уговаривал Борис. Мы всё стояли и стояли на углу Большого проспекта и 9-й линии. «Мы здесь уже вроде достопримечательности», – пошутил он, и мне вдруг стало смешно и легко. И уж совсем смешно было во время процедуры: в особняке шел какой-то ремонт, и когда строгая тетка что-то бесконечно записывала, за окном медленно спускалась веревочная петля, как символ «законного брака», с которым нас торжественно поздравили. Давясь от смеха, мы выскочили в коридор и поехали на Невский, испытывая необыкновенное облегчение от того, что эта процедура нам больше не грозит и что все закончилось.

Кстати, паспорт из Москвы мне тогда привезла Римма Смирнова. Господи, как это было давно! Мы поехали на Нев-ский и купили серую сумку в цвет моих туфель.

* * *

Как всякий мужчина, я не умел долго любезничать стоя.

В эвакуацию мама увезла свои любимые книги, в их числе Хемингуэя. «Пятая колонна и первые тридцать восемь рассказов» – так назывался небольшой серенький сборничек, проглоченный мною в классе пятом-шестом. Наживки хватило на всю жизнь. Фразу, что вынесена в эпиграф, я тоже прочла в Пржевальске, в маминой тетради, куда она записывала понравившиеся ей строчки, свои и чужие стихи…

Фраза эта – из «Прощай, оружие!», но об этом я узнала гораздо позже. Ошеломивший меня роман дала прочитать Инга.

«Ты знаешь Хемингуэя? – спросила она. – Это – “Прощай, оружие!”, но только на два дня, Людочка не велит даже выносить его из дома».

Как сейчас помню, довоенное издание «Знамени» в двух номерах. После меня Инга дала прочесть роман Киму Бакши, в которого на тот момент была влюблена, а Ким его не вернул. «Что хочешь со мной делай, но я с ним расстаться не могу», – сказал он. Инга возмущалась, плакала, умоляла, вся любовь, естественно, испарилась, но он, кажется, так и не вернул Хемингуэя.

Ей-богу, только в нашем поколении кипели вот такие книжные страсти. Неутоленный голод на книги.

Эдик (Эдмунд) Иодковский как-то прочел мне «Любку» Смелякова на известной всем университетской балюстраде. Я тотчас же отправилась в Ленинку, чтобы взять Смелякова. В каталоге он, как ни странно, был. Не успели изъять? А меня вместе с формуляром препроводили в первый отдел и устроили форменный допрос: кто такая, откуда?

Я только тогда узнала, что Смеляков репрессирован, и на другой день умолила Иодковского записать мне «Любку», эта запись и сейчас у меня есть.

Иодковский погиб в начале перестройки, он выпускал прогрессивнейшие «Литературные новости», и его сбила машина, когда он ночью возвращался из редакции. Случайность? Вряд ли…

А тогда на балюстраде он говорил про себя: «Я – поэтический тренер Магдалины Грейнер» – и отнес в «Московский комсомолец» мои стихи. Они назывались «Мосты». Я ни строчки не помню, подозреваю, что ерунда была изрядная, но почему-то это напечатали. Это был год 52-й или 53-й.

А сам Эдик писал хорошие стихи:

Мне ужасно хотелось, чтобы «Прощай, оружие!» прочел Борис, и оказалось, что такое же «Знамя» есть у Рипсимэ Карповны Таманцовой, приятельницы Татьяны Борисовны. Замирая от ужаса (вдруг пропадет?), отправила бандероль с чужой книгой в Ленинград. Слава богу, все обошлось.

А потом мы прочли «Фиесту».

«Фиеста»! Леди Эшли, Джейк Барнс, горькая, трагическая любовь… Что больше воспитывает душу – собственная жизнь или та, что в книгах?

* * *

Всего лишь три-четыре года мы, «Клуб Вернандер», провели вместе, потом разлетелись кто куда. Но этих лет хватило на всю последующую жизнь. Не вспоминать – помнить. Что-то очень важное произошло в те годы. Определились ценности? Может быть. А что было, кроме книг, стихов и разговоров? Вот это-то и было. И еще – Москва.

Москву, так мне всегда казалось, я знаю ближе и лучше, чем все, потому что у меня с ней особенная связь. Но теперь, когда приезжаю, ничего не испытываю, кроме щемящей тоски.

У Елоховской сохранился дом, где была аптека и куда папа ночью ходил за камфарным маслом, когда у меня разболелось ухо. Должно быть, это было году в тридцать пятом. До недавнего времени здесь была аптека. Теперь уже нет. Теперь вообще все так непоправимо изменилось! Какой-то тусовочный, крикливо размалеванный город. Могла ли я думать, что когда-нибудь вот так расстанусь с ним?

Долгие годы в Ленинграде меня не покидало ощущение, что будет еще одна жизнь – в Москве. «Насовсем уезжаю из Москвы? Да вы что!» Это – из рассказа, которому здесь еще найдется место.

Сейчас впервые произнесу совсем недавно невероятное для себя: я больше не хочу жить в Москве. В этой Москве – не хочу.

Конечно, сохранились какие-то переулки-островки и некоторые дома из прежней жизни. Но прежний город, теплый, суматошный, не важно, что я всегда была бездомна в нем – он все равно был своим, близким. А теперь его нет.

* * *

Читали «Земляничку» Триоле, а в ней эпиграф «…ты, измятый, изломанный “кодак”, так называемая душа». Сразу вопрос: откуда? Где достать, прочесть? В советских (тех лет) изданиях Асеева «Лирического отступления» не было. Видимо, из-за строчки «…там, где мы томимся, победив» и не только из-за нее.

Ох уж это узнавание поэзии по эпиграфам, по разговорам! По разговорам с теми, кто знал! Знал Цветаеву, Мандельштама, или «Любку» Смелякова, или вот неизвестного нам Асеева… Сейчас даже вспоминать странно: неужели так было?

В Краснодаре, куда я поехала на практику и где уже работала в «Комсомольце Кубани» Инна Руденко, познакомились с Леной Рождественской, она только что разошлась с Робертом, по которому страдала всю жизнь, несмотря на сонм мужиков, вьющихся вокруг.

Ленка знала множество стихов и замечательно их читала. Володю Соколова, Володю Гнеушева, сокурсников Роберта по Литинституту, мы узнали от нее.

Это – Соколов.

Это – Гнеушев.

Помню, каким страданием было для Ленки увидеть стихи Рождественского, написанные когда-то ей, а опубликованные с посвящением Алле Киреевой, новой жене:

Она, Ленка, была разной, всякой: легко врала, легко дружила, да и страдала легко, смеясь над собой и плача. Но поверх всего, как и у нас (у меня, Натальи, Инги), шла любовь к стихам.

Однажды в письме ко мне Наталья прислала несколько строчек Луговского:

Ни я, ни Ленка этих стихов тогда не знали, чуть ли не «молнию» в Москву: «Пришли остальное!»

А жизнь между тем складывалась нерадостно. На обороте своей фотографии, сделанной редакционным фотокором, Ленка написала: «Магда, нам с тобой надо жить, не надо вспоминать». Это было время ссор и расставаний, время тоски. В какой-то командировке в станичном «Доме колхозника» засыпаю вечером в чистенькой, пахнущей вымытыми полами комнате, и вдруг из коридора (там радио) – глуховатый голос Владимира Луговского:

И я плачу, плачу, не могу остановиться, такое пронзительное чувство оторванности от мира, такое одиночество.

Но когда зимой в Москве всё и в самом деле куда-то отступает и закруживает другая жизнь, приходит письмо.

Ах, этот адрес: Москва, Г-19, до востребования! Теперь одно-двухэтажные старинные дома вдоль Арбатской площади от Большого Афанасьевского, где «молочная», до Арбата давно срыты. А там была почта. И вот из Ленинграда приходит письмо, одна строчка: «Магда, ты меня совсем забыла». Одна строчка, а колесо судьбы (если «высоким штилем») сначала делает стремительный поворот назад, а потом вперед, вперед и дальше, дальше вот к этому сегодняшнему дню, в котором я на дачном балконе в Яппиля, среди травы и сосен, вспоминаю свою жизнь.

Вспоминаю, как мы с Ленкой ездили от редакции в Адыгею, переходили по веревочной лестнице над горной рекой, сидели уставшие на берегу, и я говорю: «Бегут две собаки», а Ленка, не оборачиваясь: «Быстро бегут?»

Потом в Москве она привела к нам в «клуб» Соколова и Гнеушева. Соколов пришел с беременной женой, болгарской красавицей Бубой, через несколько лет покончившей с собой. Гнеушев же решил, что влюбился в меня, писал мне стихи. Когда он уезжал в свой Ставрополь, мы с Соколовым провожали его на Курском вокзале, поезд тронулся, и Соколов вдруг крикнул: «Привет Лиде!», а Гнеушев показал ему кулак.

«Кто это – Лида?» – спросила я, когда мы вышли из вокзала. «Ну, просто Лида», – сказал Соколов.

Все стало ясно.

С Леной Рождественской, спустя годы, мы работали в ленинградском Доме прессы в разных редакциях, на разных этажах, то и дело сталкивались на лестнице, в буфете, но никогда даже не поговорили толком и не тянуло друг к другу. А недавно она с дочкой и внуками уехала в Германию на ПМЖ, как теперь принято говорить, и даже не попрощалась. Точно по Левитанскому: «Жизнь прошла – как не было. / Не поговорили».

Сколько загадок в человеческих отношениях!

* * *

…под старость нашей молодости…