Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: edition chrismon

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Wo kommen wir her? Was prägt uns? Welche Muster setzen sich in Familien über die Generationen fort? Lisa Welzhofer erzählt ihrem neugeborenen Sohn in mehreren Briefen die Geschichte seiner Familie, die zwischen einer schwäbischen Kleinstadt und einem Kibbuz am See Genezareth spielt. In den Biografien ihrer Vorfahren spiegelt sich das 20. Jahrhundert in Deutschland und Israel wider: der Kampf ums Überleben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der Neuanfang nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, die Suche nach dem richtigen Platz im Leben der Nachkriegsgenerationen. Dann die 68er: Lisas vom Geist der Zeit beseelte Mutter reist in einen Kibbuz in Israel, wo sie einen jungen Mann kennen und lieben lernt. Sie wird schwanger, doch hofft sie vergebens auf ein gemeinsames Familienleben mit dem jungen Kibbuznik. Ohne ihn kehrt sie nach Deutschland zurück. 30 Jahre später macht sich nun ihre Tochter auf den Weg, um diesen Mann, ihren Vater, zu suchen. Wie wird er sie empfangen? Eine deutsch-israelische Familiengeschichte, die danach fragt, woher wir kommen, was wir der nächsten Generation mitgeben und wie es gelingen kann, das Leben derer, die vor uns waren, mit versöhnlichem Blick zu betrachten und als Teil der eigenen Geschichte anzunehmen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 160

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

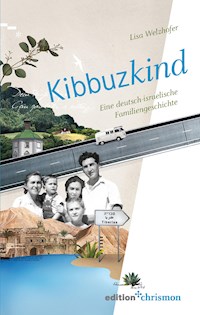

Lisa Welzhofer

Kibbuzkind

Eine deutsch-israelische Familiengeschichte

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2018 by edition chrismon in der Evangelischen Verlagsanstalt GmbH ∙ Leipzig

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Titelillustration: Marie Emmermann (Fotovorlagen Cover: wikipedia (2), Shutterstock)

Fotos: privat

Gestaltung: Hansisches Druck- und Verlagshaus, Frankfurt/Main, Ellina Hartlaub

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2018

ISBN 978-3-96038-162-4

www.eva-leipzig.de

Für meine Kinder und für meine Eltern

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titel

Impressum

Vorwort

April 2014

April 2014

Mai 2014

Mai 2014

Mai 2014

Mai 2014

Juni 2014

Juni 2014

Juli 2014

Juli 2014

August 2014

September 2014

September 2014

Oktober 2014

Wertvolle Erinnerungen

Oktober 2014

November 2014

Dezember 2014

Dezember 2014

Dezember 2014

Januar 2015

Januar 2015

Februar 2015

Februar 2015

März 2015

März 2015

April 2015

Juni 2015

Nachwort

Danke

Vorwort

Ein Stoff für Hollywood. Das dachte ich sofort, als die junge Autorin Lisa Welzhofer vor sieben Jahren ein Thema bei chrismon anbot. Unsere Redaktion liegt nicht ganz in Hollywood, genau genommen liegt sie in einem gesichtslosen, eher kühlen Vorort von Frankfurt. Aber vielleicht spüren wir umso unmittelbarer, wann ein Thema heiß ist. Sie habe da im Haus ihrer verstorbenen Mutter ein Tagebuch gefunden, schrieb sie.

Ein Tagebuch, das ein Familiengeheimnis birgt. Da will man drin blättern. Ein verlorener Vater, den will man kennenlernen. Und dann noch in Israel, ausgerechnet. Sehnsuchtsland der Mutter, schicksalhaft mit der deutschen Geschichte verbunden, Krisenherd unserer Zeit. Ein verheißungsvoller Plot!

„Blind Date mit meinem Vater“ hieß die Reportage in chrismon 2011. Aus dem Blinddate wurde eine herzliche Vater-Tochter-Beziehung, eine richtige Familie. Und aus der chrismon-Reportage ein ganzes Buch. Ich habe es in einem Rutsch durchgelesen, auch weil die Autorin uns wie in einem Roadmovie mitnimmt in dieses sonnige, von Bougainvilleas gesäumte wunderbare gelobte Land. Und erzählt, wie sie dort ihren Vater wieder findet. Man fiebert mit, man freut sich, man ist sehr versöhnt mit dieser Familie. Und fast ein bisschen neidisch.

So ein Abenteurer-Gen in der Familie, das ist gar nicht so häufig in Schwaben, wo man sein Haus eher in der Nachbargemeinde baut als sein Zelt am See Genezareth aufschlägt.

Lisa Welzhofer hat die Geschichte ihres wiedergefundenen Vaters für dieses Buch aufgeschrieben als Briefroman. An ihren kleinen Sohn Viktor, der nun einen Großvater dazu gewonnen hat. Dafür geht die Autorin noch eine Generation zurück. Viktor hatʼs gut, denn seine Mutter hat etwas vollbracht, was nicht viele Kriegsenkel schaffen: Sie hat das Schweigen gebrochen.

„Viele haben ihre Wunden unter einer dicken Schicht Verbitterung verborgen, in vielen Familien herrschte Schweigen“, schreibt sie über die Generation ihrer eigenen Großeltern. Aber ihr Großvater Heinz, er hat geredet, hat ihr von bestialischen Szenen berichtet, die er als Offizier im Zweiten Weltkrieg im Vernichtungskrieg gegen Russland erlebte. Man muss reden, über Schuld und Verstrickung. Sonst leiden Kinder und Kindeskinder, das weiß man inzwischen aus der transgenerationalen Psychologie.

Darum ist dieses Buch nicht nur ein Generationengespräch – von den schuldbehafteten Großeltern über die Flower-Power-Mutter bis zur suchenden Tochter. Sondern auch ein Geschenk an Viktor und an seine kleine Schwester. Je mehr sie durch diese Briefe erfahren über ihre eigene Familiengeschichte, desto befreiter können sie ihre eigene Reise ins Leben antreten.

Mein Gefühl sagt: Es wird eine Fernreise werden. In dieser Familie ist immer Bewegung gewesen. Und Barbara, die Tagebuchschreiberin, hat es auf den Punkt gebracht: „Ich gehe leichten Herzens weiter in ein neues Land.“ Nichts Besseres kann man seinen eigenen Kindern mit auf den Weg geben. Gehe leichten Herzens immer wieder in ein neues Land.

Ursula Ott

Chefredakteurin chrismon und evangelisch.de

April 2014

Mein lieber Viktor,

ich habe schon ein paar Mal versucht, diese Geschichte aufzuschreiben. Aber es ist mir sehr schwergefallen und ich habe das Schreiben immer wieder abgebrochen. Vielleicht, weil ich nicht die richtige Sprache gefunden habe. Vielleicht, weil es sich um die Geschichte deiner Großeltern handelt und ich das Gefühl hatte, ich habe gar kein Recht, sie zu erzählen. Vielleicht auch, weil es um viele komplizierte Dinge geht. Um Deutschland und Israel, um den Krieg und das, was er aus den Menschen macht. Um Schuld und Verzeihen. Um Eltern und Kinder. Und um die komplizierteste Sache überhaupt: die Liebe.

Aber jetzt bist du seit fünf Monaten auf der Welt, und ich muss dir diese Geschichte einfach erzählen. Damit du etwas über deine Großmutter erfährst, die nicht mehr lebt. Damit du deinen Großvater besser kennenlernst, der in einem fremden Land wohnt. Und damit du verstehst, warum deine Mutter so ist, wie sie ist. Vor allem aber, weil es die Geschichte deiner Familie ist. Es ist auch deine Geschichte. Und wenn du eines Tages alt genug bist, sie zu lesen, dann wirst du schon ein wenig mehr über das Leben wissen und vielleicht auch über die Liebe und darüber, was sie mit einem macht. Weil so ein Baby wie du viel Zeit und Zuwendung braucht, wird es sicher eine Weile dauern, bis ich die ganze Geschichte aufgeschrieben habe. Darum fange ich nun mal an:

Zuallererst möchte ich dir deine Großmutter Barbara vorstellen. Sie wurde am 3. Oktober 1950 in Günzburg, einer bayerisch-schwäbischen Kleinstadt, geboren. 40 Jahre später wird der 3. Oktober zu dem Datum werden, an dem die Deutschen ihre Einheit feiern. Aber bis dahin war es 1950 noch ein weiter Weg. Als Barbara geboren wurde, gab es ein Ost- und ein Westdeutschland. Die Nachkriegszeit war eine Zeit des Aufbruchs, aber auch des Stillstands. Die Mangeljahre nach dem Krieg waren vorbei, die Menschen in Westdeutschland hatten sich in der neuen Staatsform Demokratie schon ein bisschen eingerichtet. Sie hatten gemerkt, dass man es mit viel Fleiß zu etwas bringen kann. Alle haben viel gearbeitet, um die Jahre der Armut möglichst schnell hinter sich zu lassen. Trotzdem konnte man noch überall sehen und spüren, dass der Krieg erst wenige Jahre her war. In jeder Familie gab es Männer oder Söhne, die nicht mehr nach Hause gekommen waren. In der Günzburger Bahnhofstraße klafften noch die Lücken zerstörter Gebäude.

Gesprochen wurde nicht über diese Lücken und über den Krieg, der sie gerissen hatte. Manche Männer kamen erst in den 50er Jahren aus der Gefangenschaft zurück. Aber keiner mochte hören, was sie getan und erlebt hatten. Alle wollten die schlimme Zeit schnell vergessen. Auch in den Schulen war das Dritte Reich, die schlimme Zeit des Nationalsozialismus, damals kein Thema. Alle wollten nach vorn sehen, wollten einen Neuanfang. Niemand mochte so genau darüber nachdenken, welche Fehler er selbst gemacht hatte. Barbara und ihre Generation, die Achtundsechziger, haben den Eltern dieses Schweigen später vorgeworfen.

In Günzburg waren die Amerikaner stationiert, die Soldaten haben viel Neues in diese kleine Stadt gebracht, haben sie ein bisschen zur weiten Welt geöffnet mit Rock ’n’ Roll, Kaugummi und Bourbon-Whiskey. In der Dorisbar wurde geraucht und Swing getanzt. Die Menschen lechzten nach Ablenkung. Im Kino liefen seichte Heimatfilme, die Mode wurde bunter, die Möbel leichter, das Essen fetter.

Die 50er und 60er Jahre waren eine Zeit der Oberflächlichkeit, in der die Menschen auf einer sehr dünnen Schicht aus Optimismus und Verdrängung über einem dunklen Abgrund in Richtung Wirtschaftswunder tanzten. In dieser Zeit ist deine Großmutter aufgewachsen.

Es war eine enge, wohlgeordnete Welt, in der sich Barbara als Jugendliche bewegt hat: In ihrer Freizeit war sie bei den Pfadfindern, im Turn- und Reitverein. Sie ging auf eine Klosterschule für Mädchen, in der Nonnen unterrichteten und wo strenge Regeln herrschten. Die jüngeren Schülerinnen durften nur auf der vordersten Kante ihrer Stühle sitzen, damit dahinter noch Platz für den Schutzengel war. Hosen waren verboten, weil sie sich für ein katholisches Mädchen nicht gehörten. Als Barbara zum Wandertag trotzdem mal in Hosen erschien, wurde sie wieder nach Hause geschickt. Die Nonnen beobachteten auch, wer in seiner Freizeit das Kino besuchte, das gleich neben der Schule lag. Barbara ist gern ins Kino gegangen. Wenn sie dann mal nicht richtig gelernt hatte, sagten die Nonnen: „Das kommt davon, wenn man ins Kino geht.“

Barbara hat diese Klosterschule, die Scheinheiligkeit und den Mief, der in den Gängen hing, diese Mischung aus Lebens-, Lust- und Modernitätsfeindlichkeit gehasst. Dass sie keine gute Schülerin war, war wahrscheinlich Teil ihrer Verweigerungshaltung. Eine erste Aufmüpfigkeit gegen ein System, in das sie sich fügen sollte, und gegen das, was sich angeblich gehörte. Und so guckt dem Teenager Barbara auf den Fotos jener Zeit unter dichten dunklen Ponyfransen oft der Trotz aus den Augen, aber auch das Unfertige und auch ein bisschen das Unglück.

Nach der zehnten Klasse hörte Barbara mit der Schule auf. Sie wollte eigenes Geld verdienen, unabhängig sein. In der großen Psychiatrie am Ort fing sie 1968 eine Ausbildung zur Krankenschwester an. Es ist wirklich schade, dass sie dir davon nicht mehr erzählen kann, so wie mir. Die meisten Psychiatrien waren damals noch sehr rückständig, der Geist, der dort wehte, stammte aus derselben Zeit wie die Gebäude, die Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet worden waren. Es waren unmenschliche Einrichtungen, Verwahranstalten, in denen die Kranken weggesperrt und mit starken Medikamenten und Elektroschocks behandelt wurden.

Ich erinnere mich zum Beispiel an Barbaras Erzählen von der sogenannten Karrengruppe: Das waren Insassen, die nicht allein spazieren gehen durften und deshalb wie Pferde vor einen Karren gespannt wurden, damit sie nicht weglaufen konnten. Manchmal hatte Barbara allein Nachtdienst in einem Saal mit 70 Betten und hat sich dabei gefürchtet.

Die angehenden Krankenschwestern wohnten im Dachgeschoss einer der Psychiatriestationen auf dem weitläufigen Gelände der Einrichtung. Die Lehrschwestern wachten darüber, dass die Schwesternschülerinnen sich züchtig verhielten. Barbara musste um 22 Uhr in ihrem Zimmer sein. Herrenbesuch war nicht erlaubt. Mit ihren Freundinnen ist Barbara nachts aus dem Fenster gestiegen und heimlich in den Traubenkeller gegangen – eine verruchte Kneipe, beliebt bei den Amerikanern, in der geschwoft wurde und geraucht und getrunken.

Deine Großmutter war eine schöne junge Frau. Ihr Gesichtsausdruck war stolz, herausfordernd, aber immer auch ein bisschen an der Welt leidend. Sie hatte große grünbraune Augen – mit Kajal schwarz umrandet –, eine schmale Nase und hohe Wangenknochen. Das braune, glatte Haar war in der Mitte gescheitelt und fiel ihr lang über die Schultern. An ihrem ersten Tag in der Ausbildung trug sie schwarze Netzstrümpfe unter der Schwesterntracht.

Ein Hauch der Revolte von ’68 war zu der Zeit auch schon bis in die Provinz geweht. In der Günzburger Psychiatrie haben junge Ärzte aus Ulm, München und Tübingen einen Teil ihrer Ausbildung gemacht. Bei Barbara und ihren Freundinnen, die die Patienten als Menschen sehen und behandeln wollten, fielen die Reformideen, die die jungen Ärzte aus der Stadt mitbrachten, auf fruchtbaren Boden. Sie verteilten sogar Flugblätter, auf denen sie gegen die rückständigen Methoden protestierten. Danach stand Barbara kurz vor dem Rauswurf. Den Brief, den ihre Vorgesetzten an ihre Eltern geschickt haben, kann ich dir noch zeigen. Barbara hat ihn aufgehoben. Darin stand, dass sie „maßleidig“ sei. Ein schönes, altes Wort. Barbara war es ganz einfach leid, Maß zu halten. Man könnte auch sagen, dass deine Großmutter auf gar keinen Fall Mittelmaß sein wollte.

April 2014

Mein lieber Viktor,

ich musste meine Erzählung unterbrechen, weil du aufgewacht warst. Du kannst noch nicht allein in den Schlaf finden. Ich muss dich hin- und hertragen. In schlauen Büchern steht, dass das nicht gut sei. Dass ein Kind lernen müsse, allein einzuschlafen, dass es sonst nicht selbstständig werde.

Seit es dich gibt, denke ich oft darüber nach, was eine gute Mutter ausmacht. Und ich denke darüber nach, was Barbara für eine Mutter war. Ich habe keine Ahnung, ob sie mich als Baby hin- und hergetragen hat, wenn ich nicht schlafen konnte. Aber ich weiß, dass sie alles gemacht hat, damit es mir möglichst gut ging. Und dazu gehörte für sie auch, dass sie mich so angenommen hat, wie ich eben bin. Dass sie mich immer meine Wege hat gehen lassen. Vielleicht, weil sie wusste, dass das eines der schwierigsten Dinge überhaupt ist: den eigenen Weg zu finden.

Ich glaube, ich muss dir jetzt erst einmal ein bisschen über Barbaras Eltern erzählen. Ich fange mit deiner Urgroßmutter Rosa an. Sie wurde am 30. August 1926 in einem kleinen Ort in der Nähe von Günzburg geboren. Es waren ärmliche Verhältnisse in dem Eckhaus in der Annagasse, in dem Rosa mit zwei älteren Brüdern aufgewachsen ist. Es gab eine Stube und eine Werkstatt, die Buben schliefen auf Matratzen aus Stroh.

Rosas Vater Gregor war ein ganz einfacher Lohnschneider. Ihre Mutter Barbara – von ihr hat deine Großmutter ihren Namen – stammte aus einer Kleinbauernfamilie. Von ihr komme die Intelligenz in der Familie, heißt es.

Wer Anfang des 20. Jahrhunderts arm geboren wurde, der blieb es meist auch. Gregor hatte als ältestes von neun Kindern schon mit 13 Jahren die Schule verlassen, um seinem Vater in der Schneiderei zu helfen. Später nähte er für die Textilfabrik eines jüdischen Unternehmers vorgeschnittene Anzugwesten zusammen, für 1,80 Mark pro Stück. Barbara kam mit 14 in Stellung, das heißt, sie wurde Dienstmädchen bei den Besitzern einer Ziegelei. Der Erste Weltkrieg und die Wirren der Weimarer Republik machten es einem Paar wie Gregor und Barbara unmöglich, vom unteren Ende der Gesellschaft nach oben zu klettern.

Die Welt der 20er und frühen 30er Jahre in der katholischen Provinz war klein. Das Leben spielte sich großenteils in der Gasse ab, in der man wohnte. Es bestand aus Arbeit, einem kleinen Gärtle, in dem man etwas Gemüse anbaute, dem Tratsch mit den Nachbarinnen auf der Straße. Sonntags ging man in die Kirche, danach ins Wirtshaus. Ein Höhepunkt war es da schon, wenn ein Zirkus in den Ort kam und sich einer wie Gregor freiwillig für einen Kampf mit dem „Starken Mann“ melden konnte. Überhaupt wurden Meinungsverschiedenheiten auch mal mit einer ordentlichen Prügelei ausgetragen. Es war auch eine herbe, raue Welt, eine Welt, in der jeder mit dem Alltagskampf beschäftigt war, in der zwischen Eltern und Kindern Distanz herrschte und kein Platz war für liebe Worte oder Umarmungen.

In der Dorfgemeinschaft gab es eine scheinbar gottgegebene, unumstößliche Hierarchie: Es gab die besseren Leut’, und es gab die einfachen Leut’, wie Rosas Familie, in der sich alle über einem Ausguss in der Küche gewaschen haben. Du wirst sehen, dass Rosa ihr ganzes Leben lang versucht hat, diese Annagassen-Kindheit hinter sich zu lassen.

Rosa war ein hübsches Kind mit hellbraunen Locken, später ein ziemlich selbstbewusst guckender Teenager, klein und zart von Statur, aber mit einer komplizierten Intelligenz, die ihr ins Gesicht geschrieben stand. Schon auf frühen Fotos sieht man, dass Rosa bei aller Armut Wert darauf gelegt hat, wie sie aussah. Die Haare waren immer gut frisiert, die selbst geschneiderten Kleider und Mäntel trotz aller Einfachheit immer ein bisschen besonders.

Rosa hatte schon immer ihren eigenen Kopf, weshalb sie mit den rigiden Strukturen der Nationalsozialisten, in die sie hineinwuchs, nichts anfangen konnte. Deine Urgroßmutter war keine Sophie Scholl, aber sie hat sich eben nicht einfach eingefügt, weil ihr alles, was die Masse macht, bis heute suspekt ist. Zum Beispiel drückte sie sich um die Mitgliedschaft im Bund Deutscher Mädel, indem sie in ihrem Heimatort sagte, sie sei in der nächstgrößeren Stadt Mitglied, und umgekehrt. Wenn ich sie heute frage, was sie damals über die Nazis gedacht hat, dann sagt sie, dass sie sich überhaupt keine politischen Gedanken gemacht habe. Sie sei mit Jung-Mädels-Dingen beschäftigt gewesen: mit der ersten Liebe, dem neuesten UFA-Film, der Frage, wo man in Kriegszeiten Stoff für ein neues Kleid herbekommt. Der Rest war einfach so.

Und dazu gehörte, dass ihr Vater Gregor von den Nazis als Wachmann im Fliegerhorst angestellt wurde und das erste Mal in seinem Leben ein regelmäßiges Gehalt bekam.

Aber dazu gehörte eben auch, dass die Juden, die in Rosas Heimatort gut ein Drittel der Bevölkerung ausmachten und mit ihren kleinen Fabriken und Geschäften die Oberschicht des Ortes bildeten, erst boykottiert wurden und irgendwann einfach weg waren.

Fast ihre gesamte Jugend und Schulzeit hat Rosa im Krieg verbracht. Trotzdem gab es so etwas wie ein normales Leben, in dem sie ins Kino ging, sich mit Freunden traf, in den Bergen wanderte oder auf selbst zusammengezimmerten Skiern unterwegs war. Rosa war schlau, und mit der Unterstützung ihres ältesten Bruders kam sie als eines der wenigen Mädchen aus ihrem Ort aufs Gymnasium. Zuerst ins zehn Kilometer entfernte Günzburg, dann ins 25 Kilometer entfernte Ulm. Der Schulweg wurde in den letzten Kriegsjahren immer gefährlicher. Jeden Tag fuhr Rosa mit dem Zug in die zunehmend zerbombte Stadt, bis auch ihre Schule nur noch Schutt war. Erst 1946 hat sie ihr Abitur gemacht.

Wenn du eines Tages an die Universität gehen möchtest, wird es selbstverständlich sein, dass dein Vater und ich dir ein Studium ermöglichen. Rosas Traum war es, in München Chemie und Biologie zu studieren, vielleicht Lehrerin zu werden. Aber die Studienplätze waren für die Kriegsheimkehrer reserviert. Und außerdem hatte Rosas Familie kein Geld für ein Studium. Sie ist immer wieder nach München gefahren und hat dort Schulfreunde besucht, die in kleinen Zimmern bei älteren Damen zur Untermiete wohnten. Eine Zeit lang hat Rosa in der Mensa-Küche gearbeitet und auf einen Studienplatz gewartet. Aber dann hat sie sich für einen anderen Weg entschieden:

Die Heirat mit Günther, dem Sohn einer reichen Günzburger Familie, den sie aus der Schule kannte, war ein gesellschaftlicher Aufstieg. Aber man ließ Rosa auch spüren, dass sie eigentlich nicht die angemessene Partie für Günther darstellte.

Alles, was ich dir hier erzähle, weiß ich natürlich auch nur aus Erzählungen. Und es ist so eine Sache, wenn eine Geschichte von einem zum anderen gereicht wird: Sie verändert sich. Das ist ein bisschen wie beim Flüsterpost-Spielen. Aber wahrscheinlich gibt es sowieso keine eine Wahrheit, wenn es um Familiengeschichten geht.

Rosa hat mit Günther in einem der schönen alten Häuser auf dem Marktplatz gelebt und 1950 Barbara zur Welt gebracht. Gemeinsam mit Günthers Eltern haben sie ein Restaurant und Hotel betrieben. Rosa musste sich den Schwiegereltern unterordnen. Das war für einen eigenwilligen Geist wie sie nicht einfach. Ablenkung bot ihr immerhin das bunte Völkchen, das im Hotel abstieg: mondäne Amerikanerinnen, die ihre in Günzburg stationierten Männer besuchten, Handelsvertreter und Geschäftsreisende aus anderen Teilen Deutschlands.

Als Barbara ungefähr vier Jahre alt war, hat Rosa Günther verlassen. Auf dem bayerisch-katholischen Land war eine Scheidung damals ein Skandal. Eine geschiedene Frau allein mit Kind hatte es in den 50er Jahren schwer, ihr stand, weil sie sich getrennt hatte, keinerlei Unterstützung zu. Du musst dir vorstellen, dass Frauen zu dieser Zeit ohne Erlaubnis des Mannes noch nicht einmal ein Konto eröffnen konnten oder einen Arbeitsvertrag unterschreiben durften.

Für Barbara müssen die Trennung der Eltern und die darauffolgende zunehmende Entfremdung von ihrem Vater prägende Erfahrungen gewesen sein. Rosa reiste für ein paar Monate allein nach Amerika, wo sie Freunde hatte. Sie wollte sich dort ein neues Leben aufbauen und Barbara, die währenddessen von den Großeltern versorgt wurde, nachholen, wenn alles geregelt wäre. Aber dazu kam es nicht. Rosa fasste in Amerika nicht richtig Fuß. Sie schlug sich als Küchenhilfe in Restaurants durch und merkte bald, dass der Existenzkampf dort mindestens ebenso hart war wie in der Welt, die sie verlassen hatte. Ziemlich bald schon wollte sie zurück nach Deutschland.