9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

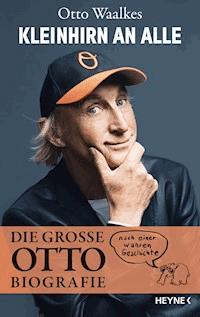

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Der SPIEGEL-Bestseller jetzt als Taschenbuch

Darauf haben Generationen von Fans gerade noch gewartet: Otto erzählt aus den ersten 70 Jahren seines Lebens – einem märchenhaften Aufstieg vom Deichkind zum Alleinunterhalter der Nation. Seine Sketche und Figuren haben unser kollektives Gedächtnis und unseren Witzwortschatz bereichert: Harry Hirsch (übergibt sich ins Funkhaus), Robin Hood (der Stecher der Entnervten), Susi Sorglos (föhnt ihr goldenes Haar), Louis Flambée (kocht Pommes de Bordell), Peter, Paul and Mary (are planning a bank robbery) und der „Schniedelwutz“ (hat's bis in den Duden gebracht).

Aber: Wer waren eigentlich Ottos Vorbilder? Wo kommt er her? Was treibt ihn an? Wie entsteht seine eigene Art von Komik? Und wozu überhaupt? Gibt es ein Geheimnis?

Jetzt erzählt Otto freiwillig von Höhe- und Tiefpunkten, von den glücklichsten und den glanzvollsten Momenten, ohne die peinlichsten und traurigsten auszulassen. Nicht zu vergessen einige noch unveröffentlichte Fotos und selbstgemalte Bilder.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 508

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

ALLES ÜBER OTTO

Wo kommt er her?

Wann ging es los?

Was treibt ihn an?

Warum wurde er Komiker?

Wer waren seine Vorbilder?

Wie entsteht seine eigene Art von Komik?

Und wozu überhaupt?

Gibt es ein Geheimnis?

Hier erzählt Otto freiwillig von Höhe- und Tiefpunkten, von den glücklichsten und den glanzvollsten Momenten, ohne die peinlichsten und traurigsten auszulassen.

Otto Waalkes

KLEINHIRN AN ALLE

Die große Ottobiografie

Nach einer wahren Geschichte

Alle im Buch dargestellten Geschichten sind so erzählt, wie sie sich dem Gedächtnis des Autors eingeprägt haben, Gespräche wurden sinngemäß wiedergegeben. Ein Anspruch auf eine wörtliche Übereinstimmung mit den tatsächlich erfolgten Dialogen wird nicht erhoben. Zum Schutz einiger genannter Personen wurden ihre Namen anonymisiert. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurden sämtliche Zitate nach den Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung aktualisiert.

Der Verlag hat sich bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2018 by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München

Mitarbeit: Bernd Eilert

Projektvermittlung und Lektorat: Isabella Kortz

Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich

Coverfoto: Frank Bauer, München

Coverillustrationen: Otto Waalkes

Bildredaktion: Tanja Zielezniak

Satz: Schaber Datentechnik, Austria

ISBN 978-3-641-19449-9V007

www.heyne.de

Wer eine Autobiografie schreibt,hat etwas zu verbergen.

Kurt Tucholsky

Wer nun aber eineOttobiografie schreibt, lässtpraktisch alles raus.

Otto Waalkes

Inhalt

Statt eines Nachworts: Ein Vorwort

TEIL 1 Lehr- und Wunderjahre (1948 bis 1968)

Familienbande

Vertraute Laute

Heile Welt

Gesichtskontrolle

Jugend, Musik, Schule

Band’s End

TEIL 2 Gründerjahre (1969 bis 1985)

Otto die Erste (Langspielplatte)

America First

Otto das Erste (Fernsehprogramm)

Otto der Erste (Spielfilm)

Kritik, verdrossen

VIPs

TEIL 3 Märchenzeit (1986 bis heute)

Scherz und Schmerz

Schuld und Bühne

On Tour again

Sieben Zwerge

Brotlose Kunst

The Lucky Generation

Das letzte Kapitel

The Final Countdown

10 GEBOTE für Komiker und solche, die es werden wollen

9 KOMIKER, von denen wir was lernen können

8 Versionen von Hänsel und Gretel

7 Sachen, die ich fast vergessen hätte

6 Fragen, die mir häufig gestellt werden

5 Fragen, die mir selten gestellt worden sind

4 Komponisten, die ich mag, weil sie alle mit B anfangen

3 Teile hat dieses Buch

2 Songs, die mich begleiten

1 Dankeschön

Bildteil

Gemäldeteil

Bildnachweis

Statt eines Nachworts: Ein Vorwort

Als ich noch klein war – und als Kind war ich wirklich sehr klein, erst mit sieben Jahren war ich groß genug, um mir die Stirn an unserer Küchentischkante aufzuschrammen –, hörte ich in der Sonntagsschule die Geschichte von Petrus am Himmelstor.

Diesem Petrus hatte sein Herr angeblich die Schlüssel zum Himmelstor anvertraut. Petrus konnte also darüber entscheiden, wer in den Himmel kam und vor allem wer nicht. Entscheidungsgrundlage war ein großes Buch, eine Art Sündenkatalog, in dem verzeichnet stand, was jeder Mensch mit seinem Leben angefangen hatte. Wenn Petrus dich fragte, was hast du gemacht aus deinem Leben, war Leugnen und Beschönigen demnach ganz sinnlos, denn: Der liebe Gott sieht alles, das wusste ich von meiner Mutter.

Als Kind machte ich mir wegen dieser Prüfung nicht allzu viele Gedanken, denn die Vorstellung, dass man zunächst mal gestorben sein müsste, um gefragt zu werden, wirkte beruhigend. Bis dahin war ja noch so viel Zeit!

Nun sieht das etwas anders aus. Ein paar Jahrzehnte sind vergangen, und ganz so viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch die Tatsache, dass die Petrus-Geschichte unter Theologen mehr als umstritten ist, beruhigt mich nicht.

In einer Fernsehshow habe ich die ganze Situation schon einmal durchgespielt. Petrus, der mit seinem weißen Bart und seiner sonoren Stimme stark an den Berliner Bass Friedrich Liechtenstein erinnerte, stellt die entscheidende Frage. Meine Antwort befriedigt Petrus allerdings nicht. Dass ich in meinem Leben eigentlich nichts anderes gemacht habe, als zu blödeln, zu knödeln und zu jödeln, führt schließlich dazu, dass mir das goldene Himmelstor verschlossen bleibt.

Petrus weist mich stattdessen zu einer düsteren Pforte, von der ich annehmen muss, dass sie direkt in die Hölle führt.

Auch wenn sich gleich darauf herausstellte, dass dem nicht so war und die Hölle sich als das Zweite Deutsche Fernsehen entpuppte, tröstet mich das nur mittelfristig.

Auf längere Sicht muss ich mich wohl damit abfinden, dass mein Erdenleben für einen sicheren Platz im Himmel noch längst nicht ausreicht. Auch deshalb schreibe ich nun dieses Buch, für das ich in meinem Gedächtnis sowie in den Erinnerungen anderer Leute schwer gekramt habe – vielleicht kassiere ich damit wenigstens ein paar Extrapunkte für Fleiß und Ehrlichkeit.

Teil 1

Lehr- und Wunderjahre (1948 bis 1968)

© Privatarchiv Otto Waalkes

’s ist mal so, dass ich so bin,

Weiß selber nicht warum.

Hier ist die Schenke, ich bin drin

Und denke mir: Dideldum!

Wilhelm Busch

Familienbande

Am Anfang erschuf ich Himmel und Erde … Dass ein anderer dafür verantwortlich gemacht wird, weiß ich spätestens seit meinem ersten Film, in dem diese Behauptung mit Donner und Blitz widerlegt wird. Doch so fängt man offenbar erfolgreiche Bücher an.

Wo soll ich beginnen? Vielleicht am letzten Oktobertag des Jahres 2004. Da war ich zum ersten Mal in Coburg, Oberfranken. Nicht allein, wir hatten einen Bus gechartert, um für unseren neuen Film auf Kinotour zu gehen. Coburg war eine der ersten Stationen.

7 Zwerge – Männer allein im Wald war der erste Film, in dem ich mit anderen Komikern zusammen gespielt hatte. Zwei davon, Ralf Schmitz und Martin Schneider, fuhren mit. Außerdem waren der Produzent, der Autor und ein paar Freunde an Bord.

Ein grauer Sonntagnachmittag, dazu passend das Kino in Coburg. Es liegt an einer Anhöhe zwischen zwei grauen Ausfallstraßen, mit einem grau gepflasterten Parkplatz hinter der Rückfront aus grauem Beton. Grau waren auch unsere Gesichter, uns steckten noch die beiden Premieren nicht nur in den Knochen.

Premieren sagen erfahrungsgemäß wenig aus über die Erfolgschancen eines Films, von den beiden, die wir hinter uns hatten, war die erste eher mau gewesen. Wir hatten unsere Enttäuschung in Rotwein ertränkt, so hatte ich die zweite, am Tag darauf, nur verschwommen wahrgenommen. Außerdem waren die 7 Zwerge der erste Versuch seit jenem Katastrofenfilm, nach dem meine Kinokarriere allgemein für beendet erklärt worden war.

Trübe Aussichten, die sich schlagartig aufhellten, als wir um die letzte Ecke kamen und die breite Freitreppe sahen, mindestens 39 Stufen, die sich unter Menschen mit Zipfelmützen zu biegen schienen.

Das Geschrei, das uns empfing, ließ mich endgültig verstehen, weshalb die Beatles nach ihrem Auftritt vor 60000 hysterischen Fans im Shea-Stadium keine Livekonzerte mehr geben mochten. Ich liebte das Bad in der Menge – nur ertrinken wollte ich auch nicht.

Wie wir in das Utopolis-Kino selbst hinein- und wieder herauskamen, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung, was wir dort gemacht haben oder wie viele Kinokarten und Programme ich im Foyer unterschrieben hatte. In Erinnerung geblieben sind mir nur das besorgte Gesicht des Kinobesitzers – Herr Heublein schwitzte unter seiner Zipfelmütze – und meine Angst davor, dass irgendjemand von der Freitreppe stürzen und eine Massenpanik auslösen könnte. Auf diesen Andrang war niemand vorbereitet gewesen, und für Ordnung sorgen mussten wir schon selbst, was bedeutet, das Chaos war programmiert. Dass alles ohne Blessuren ablief, war eines der Wunder dieses grauen Nachmittages.

Als wir Stunden später wieder im Bus saßen, schwiegen alle, die miterlebt hatten, wie sich das Utopolis in ein Ottopolis verwandelt hatte, erleichtert, erstaunt, erschöpft. Bis der Fahrer plötzlich sein Mikrofon ergriff und erzählte, wie ein paar junge Mädchen zu ihm an den Bus gekommen wären: »Und die haben so lange gebettelt«, sagte er immer noch fassungslos, »bis ich ihnen endlich ein Autogramm gegeben habe. Die wollten unbedingt ein Autogramm! Von mir!« Da aber wusste ich, was wahrer Ruhm ist: ansteckend und gar nicht so vergänglich.

Ein anonymer Chauffeur, den der bloße Zufall, dass er ein paar Komiker durch die Gegend kutschierte, schon zum Prominenten machte – nein, dass ich gerade mit den 7 Zwergen eine Art zweiten Frühling erlebte und die Kinder der Kinder meiner ersten Fans kennenlernte, hatte ich nicht erwartet. Vermutlich ist es übertrieben, so etwas eine Wiedergeburt zu nennen. Also beginne ich am besten mit meiner ersten.

Am äußersten Rand der von unseren Germanen-Ahnen besiedelten Welt liegt ein plattes Land, im Norden begrenzt von der grimmen See, im Westen vom träg fließenden Strom der Ems. Wo die Wasser sich begegnen, liegt eine alte Stadt mit stattlichem Hafen.

Hier in Emden sind sich irgendwann in den dunklen Zeiten des letzten Krieges zwei Menschen begegnet, beide nicht hoch von Wuchs oder Stand und eher unscheinbar in ihrer Erscheinung. Und dennoch bedeuteten sie einander mehr, als jeder andere einem von ihnen je bedeutet hatte. Sie hatten einander sehr lieb.

Meine Mutter hieß Adele Waalkes, nach ihrer Heirat versteht sich. Vorher hieß sie Lüpkes. Der Nachname ist nicht selten in Ostfriesland und oft mit schönen friesischen Vornamen verbunden: Wiard und Wiarda, Menno und Habbo, Gebdine und Harmine, Martje und Trientje, Nantke und Rixte. Waalkes kommt nicht ganz so häufig vor. Immerhin hat in Pilsum bis vor Kurzem ein Mann gelebt, der Waalke Waalkes hieß. Mehr weiß ich nicht von ihm, seinen waaltönenden Namen habe ich zufällig auf einem Grabstein entdeckt.

Was der Name Waalkes bedeutet, weiß ich auch nicht. Ohne das kesse »kes« am Schluss hätte er etwas Urteutonisches: Waalhalla, Waalküre, Waalstatt, Waalgeheimnis – das klingt alles bedrohlich, Unheil verkündend, kriegerisch. Ich bin Pazifist und bilde mir lieber ein, mein Name hätte etwas mit der Waaldorfschule zu tun, deren Begründer Rudolf Steiner bekanntlich ein friedliebender Geist war, der mehr Wert auf Ausdruckstanz und Aquarellmalerei legte. Zu meiner Zeit gab es diese musische Erziehung allerdings noch nicht, zumindest nicht in Emden.

Vielleicht hat der Name Waalkes aber auch mit Walfang zu tun, was ja eine ziemlich tranige Angelegenheit sein kann. Wer als Kind mit Lebertran gefüttert wurde, der schüttelt sich bei dem Gedanken daran noch heute. Angeblich sollte dieser übel riechende Urschleim gut gegen Unterernährung sein. Unter Ernährung stelle ich mir etwas Besseres vor.

Von meinem Vater sind keine walfängerischen Ambitionen bekannt, er war Malermeister. Mein Bruder Karl-Heinz ist immerhin ein paar Jahre zur See gefahren, allerdings nicht als Harpunier, sondern als Bordelektriker. Seine erste Reise sollte ihn nach Osaka in Japan führen. Im Herbst ging es los, Weihnachten sollte er wieder daheim sein.

Als die Stadt Emden, so hieß sein Schiff, den Suez-Kanal passieren wollte, war der gesperrt. Die Suez-Krise! Ich hatte zwar keine Ahnung, wer dafür verantwortlich war, verfolgte aber seine Route auf der Landkarte: Einmal um Afrika herum – und Afrika zieht sich in die Länge. Dann durch den ganzen Indischen Ozean und den halben Pazifik nach Japan. Auf der Rückfahrt fuhren sie um das Kap der Guten Hoffnung und durch den Atlantik. Das geht auch nicht viel schneller.

Zu Weihnachten bekam mein Vater regelmäßig ein sogenanntes Rauchbesteck: Aschenbecher, Zigarettenschachtelhalter und Tischfeuerzeug auf einem versilberten Tablett festgeschraubt. Dazu ein paar Socken. Meine Mutter freute sich seit 1957 alle Jahre wieder über eine Schachtel Mon Chéri. Erst Jahrzehnte später habe ich entdeckt, dass diese Kirschpralinen mit Branntwein gefüllt werden. Den längsten Wunschzettel hatte traditionell ich geschrieben: »Eine Gitarre, ein Fahrrad, ein Schlitten, ein Fahrtenmesser, ein Leuchtglobus« usw.

Dieses eine Weihnachtsfest – es muss Anfang der Sechzigerjahre gewesen sein – mussten wir also ohne Karl-Heinz feiern und sangen auf Wunsch meines Vaters statt »Stille Nacht« dreistimmig »Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus«.

Es war alles sehr traurig, und als der Junge endlich wiederkam, hatte er keinen Wal erbeutet, sondern ein chinesisches Teeservice für meine Mutter und für mich ein japanisches Kofferradio. Damit konnte man einen Sender namens Radio Luxemburg empfangen, und ich hörte zum ersten Mal die Stimme eines Mannes namens Elvis Presley. Insofern hatte sich die Reise doch gelohnt.

Neulich hat mein Freund und Kollege Michael »Bully« Herbig in aller Öffentlichkeit über mich gesagt, ich wäre für die deutschsprachige Comedy das, was Elvis Presley für den amerikanischen Rock ’n’ Roll gewesen ist. Ich wiederhole das hier gern, weil es so gut klingt und es sonst womöglich keiner tut.

Mein Großvater väterlicherseits ist mit einem Fischkutter in der Nordsee untergegangen. Ob er gerade einem Wal nachgestellt hat, wird bezweifelt. An Lebertran erinnere ich mich nicht, ich wurde vermutlich mit Labertran gepäppelt, der Drang, ständig zu reden – mal anständig, mal unanständig –, ist mir geblieben. Damit war ich in meiner Heimat ein Außenseiter. Frisia non dixit, so viel Latein muss sein.

Meine Landsleute nichtssagend oder mundfaul zu nennen wäre dennoch ungerecht. Mit Faulheit hat ihre Schweigsamkeit nichts zu tun. Sie halten es nur für überflüssig, viele Worte zu machen, wenn man sich auch kurz fassen könnte. Eine Unterhaltung, die nur der Unterhaltung dient, gilt in strengen Kreisen sogar als Sünde.

Meine Mutter kam aus solchen Kreisen. Entsprechend kinderreich war ihre Familie. Sie hatte ungefähr zehn Geschwister, davon allein acht Brüder. Die Lüpkes waren Kohlenhändler und müssen überhaupt ziemlich reich gewesen sein, verglichen mit anderen Familien in Transvaal – ich hab mir den Namen übrigens nicht ausgedacht, »Emden-Transvaal« gibt es wirklich, gleich neben »Port Arthur«, die Schilder stehen an den Ortseingängen. Dass beide Namen aus kolonialen Zusammenhängen stammen, ahnte kaum einer. Zu den alten, wohlhabenden Stadtteilen zählten sie nicht.

Die Waalkes etwa waren nicht einmal halb so reich wie die Lüpkes, sie konnten sich nur fünf Kinder leisten.

Großvater Lüpkes – er hieß Johann – hat mich als Kind oft zum Kindergarten gebracht, der am Ende der Straße von reformierten Schwestern betrieben wurde.

Dem warnenden Beispiel des im Seemannsgrab gebliebenen Großvater Waalkes zum Trotz hatte ich schon als Zweijähriger einen starken Hang zum Wasser entwickelt und ließ praktisch keine Pfütze aus. Die Godfried-Bueren-Straße war ungepflastert und voll davon, es regnet ziemlich viel in Emden. Um zu verhindern, dass ich patschnass wurde, pflegte mein Großvater mich den ganzen Weg auf seinen Schultern zu tragen, sodass ich über seine Baskenmütze – »des Mannes Zierde«, hieß es in der Werbung – Ausschau halten konnte. Sobald ich von meiner hohen Warte ein verlockendes Wasserloch erspäht hatte, fegte ich meinem Großvater hinterrücks die Mütze vom Kopf. Um sie aufzuheben, musste er mich absetzen. Was dann geschah, hörte sich etwa so an: »Platsch, platsch, platsch …« Und dann die Stimme von Opa Johann: »Do lüttjen Watermann, do!« Hochdeutsch: »Du kleiner Wassermann, du!«

Dass ich immerhin offenbar Ursache und Wirkung vorausblickend ins rechte Verhältnis setzen konnte, macht mich etwas stolz. Ob diese frühe Erinnerung als erstes Beispiel für bedenkliche charakterliche Defizite oder als Beweis einer erstaunlich früh entwickelten Fantasie und angewandter Intelligenz zu werten ist, die Entscheidung muss ich allerdings meinen Lesern überlassen. Leider.

Ich bin es nämlich nicht gewohnt, so ins Blaue zu schreiben, auf der Bühne hat man immer sofort eine Reaktion, und wenn man keine hat, ändert man den Text oder lässt ihn beim nächsten Mal einfach weg.

»Watermann« war nur einer meiner Spitznamen, »Springinsfeld« ein anderer. Normalerweise wurde ich »Ottje« gerufen, eine friesische Verniedlichung meines ersten Vornamens Otto. Dass ich noch einen zweiten habe, ist zum Glück in Vergessenheit geraten: »Gerhard« hat mich kein Mensch je gerufen.

Wenn meine Eltern sonst nichts für mich getan hätten, für diesen Namen wäre ich ihnen schon zu ewiger Dankbarkeit verpflichtet: Otto! Gibt es einen besseren Namen für einen Komiker? Ich behaupte, nein. Otto, von hinten wie von vorne lesbar, auf Plakaten von ferne zu entziffern und wunderbar im Chor zu rufen: »Otto! Otto!!« Ich weiß nicht, wie oft ich das schon erfolgreich ausgenutzt habe. Ich rufe ins Publikum: »Hallo, Echo!« Und es schallt zurück wie aus einem Munde: »Hallo, Otto!«

Schwer auszudenken, dass mich meine Eltern »Eberhard« oder »Sigismund« oder einsilbig, wie es damals Mode wurde, »Sven« oder »Nils« genannt hätten – ehrenwerte Namen, doch haben sie weder Klang noch Rhythmus.

An »Karl-Heinz« bin ich denkbar knapp vorbeigeschrammt. Wenn mein älterer Bruder statt mir Otto geheißen hätte – hätte er dann als Komiker Karriere gemacht? Witzig war er und ist es immer noch. Als Kind musste ich sehr oft und sehr viel lachen über ihn. Er hat so eine trockene Ironie, der ich immer nachgeeifert habe. Ja, von ihm habe ich überhaupt erst gelernt, was Ironie ausmacht. Mit unbewegtem Gesicht erzählte er mir die dreistesten Lügengeschichten.

Einmal hat er behauptet, in Emden gebe es einen Mann, der Wert darauf lege zu erfahren, wann ein Kind einschlafe. Und nun habe dieser mächtige Mann mich als Studiensubjekt ausgewählt. Ich müsse mir also jeden Abend merken, wann genau der Zeitpunkt des Einschlafens erreicht wäre. Nächtelang tat ich kein Auge zu. Dann hatte Karl-Heinz endlich Mitleid mit mir und befreite mich aus dieser Zwangslage. Sein Sinn für »practical jokes« war hoch entwickelt.

Ob ich dann statt seiner Ingenieur geworden wäre? Einen Hang zur Technik hatte ich. Voller Bewunderung für einen Amateurfunker, der ein paar Häuser weiter wohnte, habe ich mir aus einer alten Zigarrenkiste und ein paar Schrauben aus dem Stabilbaukasten meines Bruders die Kopie seines Funkgeräts gebastelt. Allerdings nur äußerlich.

Trotzdem saß ich mit improvisierten Kopfhörern davor und führte längere Gespräche mit Honolulu und Timbuktu.

Vor allem, wenn andere zuschauten, lief ich zu großer Form auf. Daran hat sich wenig geändert. Ich brauche Zuschauer, egal ob es drei oder dreitausend sind.

Deswegen ging ich gern in den Kindergarten, denn hier fand ich Abnehmer, die meine Scherze zu schätzen wussten. Dass Kinder ein besonders kritisches, durch nichts zu täuschendes Publikum sind, ist ein liebenswertes Vorurteil. Meiner Erfahrung nach gibt es sehr unterschiedliche Kinder, kritische und unkritische, humorbegabte und ironiefeste, misstrauische und leichtgläubige. Abgesehen davon ist doch kaum ein Zuschauer von Haus aus besonders böswillig oder kritisch, beinah jeder lässt sich lieber täuschen als enttäuschen.

Die Regel galt auch für die Kinder in meinem Kindergarten. Nachdem ich ihnen eingeredet hatte, dass der Kasper, den sie vom Puppentheater kannten, privat gern mit dem Flugzeug unterwegs war, sahen sie jedem der wenigen Flugzeuge nach, die Emden im Anflug auf Amsterdam oder Hamburg überquerten, winkten wie wild und brüllten: »Kasper! Kasper!« Dabei saß der dreieinhalbjährige Kasper mitten unter ihnen.

Meinen größten Erfolg hatte ich als Puppendoktor. Ohne mich vom Einspruch der Puppenmütter – »Herr Doktor, Herr Doktor, das lass ich nicht zu, lassen Sie bloß mein Püppchen in Ruh!« – bremsen zu lassen, drehte ich mit einer bedrohlich wirkenden Kneifzange den mir anvertrauten Patienten den Kopf ab – oder ich tat wenigstens so, was den gleichen Effekt hatte.

Wer gesehen hat, wie Charlie Chaplin als Pfandleiher eine Uhr auseinandernimmt und sie im Handumdrehen zum wertlosen Objekt macht, kann sich das ungefähr vorstellen. Wichtig ist für den Komiker, dass er diese Brutalitäten ohne erkennbare Gemütsregung – weder sadistische Grausamkeit noch geheucheltes Bedauern – wie einen ganz alltäglichen Vorfall professionell zelebriert. Fachmännische Ungerührtheit schafft erst die nötige komische Diskrepanz.

Solche Vorbilder kannte ich damals noch nicht, und ich fürchte, dass ich als Puppendoktor hemmungslos chargiert und grimassiert habe – gelacht wurde trotzdem.

Den nächsten Lacherfolg hatte ich im Gemeindehaus, wo ich an Muttertag das Gedicht »Der kleine Held« vortrug, das mit den verheißungsvollen Versen anhebt:

Weißt du, Mutter, was ich möchte, wenn ich einmal größer bin?

Afrika möcht’ ich bereisen. Oh, wie zieht’s nach dort mich hin!

Mit den wilden bösen Tieren möcht’ ich kämpfen bis aufs Blut.

Meine Feinde all besiegen, denn ich habe Kraft und Mut.

Die kindlichen Allmachtsfantasien, die folgen, werden dann natürlich mit den realistischen Möglichkeiten und Beschränkungen eines Gernegroßen kontrastiert. Diese scheinbar unfreiwillige Selbstentlarvung funktioniert nicht nur bei Kindern, sondern bei fast jeder Art größenwahnsinniger Aufschneiderei.

Wichtig ist in so einem dialogischen Gedicht, dass man die Akteure voneinander absetzt, ich trug dick auf:

Stolz steht Hansi vor der Mutter, blickt sie sieghaft strahlend an:

Mutti und die ganzen Schätze bring ich dir natürlich dann.

Mutter blickt mit mildem Lächeln endlich nun vom Plättbrett auf:

Ja, mein Junge, das wird herrlich, doch nun hol mal Kohlen rauf.

Kohlen, Mutter, aus dem Keller, weißt du nicht, dass Mäuse dort?

Und die Treppe ist so dunkel, schauerlich der ganze Ort.

In den tiefen dunklen Keller, für nichts und gar nichts auf der Welt!

Mutter bügelt ruhig weiter: Ja, mein Jung, du bist ein Held.

Ganz so naiv war ich als Vierjähriger wohl schon nicht mehr, aus Hansi machte ich natürlich Otto, die Kraftmeierei des Jungen und die Ironie in Mutters Lächeln übertrieb ich absichtlich, durch pointierende Pausen bekam ich Lacher an den richtigen Stellen und am Ende Applaus, wie er in baptistischen Gemeindehäusern nur selten gehört wird.

Woher ich das noch weiß? Weil man sich an nichts so genau erinnert wie an überraschende Erfolge – welchem Autor ich sie verdanke, habe ich nicht mehr herausgefunden. Ähnlich hartnäckig halten sich nur peinliche Demütigungen. Und Ungerechtigkeiten!

Ich vergesse nie, wie ich einmal Kindergartenverbot erhielt, weil ich eine der Mütter, die ihr Kind abholen kam, fassungslos angestarrt hatte: Als sie ihr Tuch abnahm, war ihr Kopf darunter kahl, und ich hatte noch nie eine kahlköpfige Frau gesehen. Das war nur ein Augenblick und gewiss nicht böse gemeint von mir, reines Erstaunen.

Sie jedoch beschwerte sich bei den Schwestern über mich. Angeblich hätte ich mich lustig gemacht über ihre Krebserkrankung und die Folge der Therapie. Man schenkte ihr Glauben.

Das war wohl das letzte Mal, dass mir mein Ruf als Witzbold und Scherzkeks eindeutig geschadet hat.

Ansonsten hatte ich eine glückliche Kindheit – mein Sinn für Komik ist also weder Abwehrhaltung noch Fluchtversuch, nein, er entspringt schierer Lebenslust. Ich sage das eher ungern, denn von einem Komiker erwarten viele, dass seine helle Anschauung der Welt dunkle Wurzeln hat. Aus Schmerzen geborene Scherze werden höher geschätzt, ein geheimes Leiden scheint das Gelächter irgendwie zu veredeln.

Das Gleiche gilt für jede Kunst: Was einem leichtfällt, wird weniger hoch geschätzt als das, was mit Arbeit und Anstrengung verbunden ist und unter Leiden erzeugt wird.

Gelitten habe ich nur unter dem Zahnarzt – das heißt, eigentlich habe ich es dazu gar nicht erst kommen lassen, da ich schon beim Anblick seiner puppendoktorhaften Zangen in Geschrei ausbrach. Den Rest gab mir die Bohrmaschine, eine pedalgetriebene Zahnradkonstruktion, Geräusche entwickelnd, die mich in Schreckstarre versetzten, sodass es unmöglich war, meine Kiefer zu lösen. Und wenn, dann stieß ich wieder grelle Schreie aus, die Herr Dr. Höcker offenbar als rufschädigend empfand, worauf er mich prompt nach Hause schickte. Unverrichteter Dinge, was ich später durch längere Zahnbehandlungen büßen musste.

Schlechte Zähne haben in meiner Generation eigentlich fast alle. Zahnklammern waren nicht üblich, und wenn, dann erinnerten sie eher an Pferdegeschirre, auch im Gewicht.

Die wichtigste Erfindung meiner Jugendzeit war für mich die Erfindung eines Pulvers, das ungefähr 1960 auf den Markt kam: Nesquik. Daraus wurde mein Leibgericht, Schokoladensuppe mit Schaum, von diesen Inseln aus geschlagenem Eiweiß kriegte ich einfach nie genug.

Zur Erhöhung und Verlängerung des Vergnügens hatte ich eine ganz bestimmte Esstechnik entwickelt, die darin bestand, die Kakaopampe in einer Schüssel anzurühren, diese sodann in einen tiefen Teller zu stürzen, um zunächst nur die unter dem Schüsselrand hervorgequollenen Anteile auszulöffeln, nun erst die Schüssel zu heben, um so an das Hauptgericht zu kommen. Dass Schokolade glücklich macht, ist erwiesen: Ich bin noch heute der lebende Beweis dafür.

Zum Nachtisch bevorzugte ich Süßigkeiten, die es an Kiosken – sogenannten Schlickerbuden – zu kaufen gab, die fast jeden Schulweg säumten. Hier bekamen wir für fünf Pfennig Karamell, Salmiakpastillen, Lakritzschnecken, Himbeerbonbons, Fruchtgummis, Brausewürfel und rechteckige Zitronendrops der Marke Prickel-Pit.

Das Geld verdiente ich mir auf verschiedene Art: Zusammen mit anderen Kindern sammelte ich Alteisen – rostige Rohre, Granatsplitter, Schrauben –, was wir eben fanden in den Trümmerhaufen, die noch überall herumlagen. Beim Schrotthändler konnten wir die nach Gewicht verkaufen: zehn Pfennig das Kilo.

Einen Groschen bekam ich jeden Sonntag von meinem Onkel Jürgen, der nachmittags regelmäßig zu Besuch kam. Er steckte ihn mir beim Weggehen klammheimlich zu, mit Verschwörer-Miene, ein Auge zugekniffen, den Zeigefinger auf den Lippen.

Dafür musste ich mir zuvor seine Geschichten anhören, aber das tat ich nicht ungern: Onkel Jürgen war Chauffeur, er trug zur Arbeit eine Uniform und fuhr einen Emder Reeder im BMW durch die Gegend. Auf seine Fahrkunst war Onkel Jürgen sehr stolz und erweckte beiläufig den Eindruck, Wohl und Wehe der christlichen Seefahrt hingen entscheidend davon ab. Gern erzählte er von gewagten Überholvorgängen und riskanten Einparkmanövern. Dabei machte er die Fahrgeräusche des Wagens nach. Noch mehr imponierte mir seine Imitation des Eingießens aus einer Flasche – nicht einfach gluck, gluck, gluck, sondern eher eine Art: Plopp, plopp, plopp – in aufsteigender Tonfolge. Der auffordernde Charakter war unüberhörbar.

Die Vorliebe für Spirituosen teilte er mit Onkel Gerd. Dessen Frau Erika wog ungefähr ein Viertel von ihm und war eine »Kathol’sche«. Katholiken waren in Ostfriesland ungefähr so häufig wie Erdbeben, ihr Auftreten war ähnlich beliebt. Das Misstrauen der protestantischen Urbevölkerung basierte auf Unkenntnis und Vorurteilen, die ja zuverlässig das Fundament der meisten Konflikte bilden.

Die Verehrung bunter Bilder war befremdlich, die Anbetung hilfreicher Schutzheiliger wurde als Ausweis eigener Faulheit verachtet, Prozessionen wie zu Fronleichnam als geschmacklose Provokation empfunden.

Dabei lag die nächste rein katholische Exklave nicht mal 30 Kilometer südlich von Emden. Das Emsland beginnt bei Papenburg, und man erzählt sich, dass jemand in Weener (Ostfriesland) eine Katze über einen Seitenarm der Ems geworfen habe mit der Bemerkung, die gehöre nach drüben ins Emsland, denn sie sei eben eine Kathol’sche.

Genau wie Tante Erika, die Opern und Operetten liebte und auch unaufgefordert ihrer Neigung Ausdruck gab: Tralalalera! Für meine Mutter ein Gräuel: »Sündig, sündig!«

Deswegen rief sie Onkel Gerd bei diesen Sonntagsbesuchen ständig zur Ordnung. Vermutlich kannte sie seine alkoholbefeuerten Angebereien und konnte seine anzüglichen Standardscherze nicht mehr ertragen. Onkel Jürgen dagegen ließ sich nie stören, ungehemmt berichtete er von seinen automobilen Heldentaten und ließ seiner Vorliebe für berauschende Getränke phonetisch freien Lauf: plopp, plopp, plopp …

Ich übte so lange, bis ich das Ploppen auch konnte, und ich finde es heute noch erstaunlich, wie gut solche Imitationen beim Publikum ankommen. Geräusche soll man nicht unterschätzen, sie können eine Filmszene komisch, spannend oder unheimlich machen.

Ähnlich wie Musik. Deren Wirkung nutzte ich für die Puppenspiele, die ich mit fünf Jahren gegen zwei Pfennig Eintritt in unserem Hinterhof aufführte. Ich hatte drei Handpuppen zur Verfügung: Kasper, Gretel und ein Krokodil – den Lustigen, die Gute und das Böse.

Außerdem lag auf meinen Knien eine alte Zither, die ich auf dem Dachboden – ob es unserer war, weiß ich nicht mehr – entdeckt hatte und die mein Vater und ich mit dem Schlüssel, der sonst zum Aufziehen der Standuhr diente, einigermaßen in die richtige Stimmung zurückgebracht hatten.

Wenn ich nun die dicken Basssaiten anschlug, stieg die Spannung, vor allem wenn Kasper angeblich nicht merkte, dass ihm hinter dem Vorhang das Krokodil auflauerte.

Jedes Stück hatte drei Akte: Der Held nimmt Abschied von der Liebsten, die Reiseabenteuer des Helden, die glückliche Heimkehr. Idylle, Probleme, Triumph, das hieß in der Praxis, erst wurde geredet, dann geprügelt und am Ende geküsst.

Natürlich wollten alle nur die Prügelei sehen, ich lernte jedoch, dass eine Bedrohung erst gefährlich wirkt, wenn man dem Publikum zuvor zeigt, was bedroht wird. Bevor man etwas kaputt macht, muss man erst klarstellen, dass es einen Wert hat.

In einem älteren komischen Film, ich glaube mich zu erinnern, dass Peter Sellers die Hauptrolle spielte, kommt eine Szene vor, in der dieser Spannungsaufbau exemplarisch vorgeführt wird.

Jemand überlässt einer angeblichen Vertrauensperson das Hüten seiner Wohnung und schärft ihr zuvor ein, was ihm sehr am Herzen liegt. Sagen wir, sein Perserteppich, seine Ming-Vase und seine Koi-Karpfen. Je ausdrücklicher er das tut, desto größer ist die Freude, wenn das Aquarium schließlich kaputtgeht, der Teppich dabei nass wird und beim Versuch, die Fische zu retten, auch noch die Vase zerbricht.

Diese Lust an der Zerstörung funktioniert seit der Stummfilmzeit. Der amerikanische Altmeister W. C. Fields war bereits am Beginn seiner Tonfilmkarriere ein älterer Herr mit Strohhut und Säufernase. Berühmt ist er für das hübsche Zitat: »Wer Kinder und Hunde hasst, kann kein ganz schlechter Mensch sein.« Zynismen dieser Art waren sein Markenzeichen. Seine Filme sind in Deutschland fast vergessen, doch in einem kommt eine mir unvergessliche Szene vor, ein gespielter Blindenwitz, der darum so komisch wirkt, weil die erwartbare Katastrophe so kunstvoll in Einzelteile zerlegt wird.

Das Ganze spielt in einem Gemischtwarenladen, der dem misanthropischen Fields gehört. Drinnen bricht Panik aus, als »Mister Muckle« sich nähert, ein alter Herr, der sich mithilfe eines Blindenstocks seinen Weg bahnt und schon beim Betreten des Ladens die eine Hälfte der Glastür zerbricht: Schepperideng! Fields’ Versuche, Zerbrechliches – wie eine Glühbirnenpyramide – außer Reichweite des Blindenstocks zu halten, sind zum Scheitern verurteilt, und noch beim Verlassen des demolierten Geschäfts gibt Mister Muckle, der außerdem so gut wie taub ist, der Glastür ungerührt den Rest: Klirrwumms! Um sodann mit traumwandlerischer Sicherheit eine Straße zu überqueren, auf der Feuerwehrautos mit »Tatüütataa!« im Höchsttempo zum Einsatzort unterwegs sind.

Jerry Lewis macht es gerade umgekehrt, er spielt den aktiven Part: Wie ein Elefant im Porzellanladen wütet er durch eine Wohnung voll kostbarster Vasen. Wie er jede einzelne umwirft – und auffängt, bevor sie den Boden berührt, das ist schon magisch. Entscheidend ist die Beiläufigkeit, mit der er das tut, während der Hausherr, der den Wert seiner Vasen kennt, stumm leidet. Loriots Versuch, in einer fremden Wohnung ein Gemälde gerade zu hängen, setze ich als bekannt voraus.

Natürlich hatte ich diese Vorbilder als kindlicher Puppenspieler noch nie gesehen. Aber auch ohne solche Vorkenntnisse machte ich es annähernd richtig: Bevor Kasper in den Kampf zieht, sollte jeder wissen, was er zu verlieren hat: die liebe Gretel und ein trautes Heim.

Mir fällt es heute noch manchmal schwer, diese Rampe zu bauen, aber ich habe im Puppenspiel gelernt, dass die Idylle im ersten Akt weniger langweilig wird, wenn man das Publikum nicht nur einweiht, sondern ihm nebenbei einen Wissensvorsprung vor dem Helden gibt.

Alfred Hitchcock nennt den daraus resultierenden Effekt »Suspense«. Die Zuschauer genießen es, den Helden blind in sein Verderben rennen zu sehen, auch wenn dieser Genuss mit Entsetzen vermischt ist.

Nicht bloß in der Beziehung ähneln sich Thriller und Comedy. In beiden Genres kommt es darauf an, wirkungsvolle Szenen – spannende oder komische – möglichst eng zu verzahnen und daraus eine halbwegs nachvollziehbare Handlung zu basteln. Wichtig ist es auf jeden Fall, dem Zuschauer nicht allzu lange Zeit zum Nachdenken zu lassen.

Im Puppenspiel konnte ich mein Publikum unmittelbar miteinbeziehen, und das tat ich auch.

Gretel bittet also die Kinder, auf Kasper aufzupassen, da es im Wald nicht geheuer ist: »Dort lauert ein Krokodil, das sehr hungrig ist.« Das wissen jetzt alle – bis auf Kasper, der längst unterwegs ist. »Und denkt daran, dass der Kasper nicht einschlafen darf! Was immer auch passiert: Er darf auf keinen Fall einschlafen!«

Was er dann natürlich prompt tat – das Geschrei der Kinder, dieses Gemisch aus Angst und Vorfreude, war garantiert.

Die Küsserei am Ende war zunächst ein Problem. Weglassen konnte man sie nicht ganz, dann fehlte einem der Schluss. Sehen wollte die Art von Happy End eigentlich keiner – bis ich anfing, die Küsse wahnsinnig in die Länge zu ziehen, mit übertriebenen Geräuschen zu untermalen und in eine nicht ganz jugendfreie Rangelei ausarten zu lassen.

Das gab Pfiffe und Beifall.

In der Kürze liegt die Würze.

Alte Volksweisheit

Vertraute Laute

Hier irrt der Volksmund. Ebenso wie Shakespeare, wenn er ausgerechnet den alten Schwätzer Polonius im Hamlet sagen lässt: »Brevity is the soul of wit.« Nein, nicht immer liegt in der Kurzfassung des Witzes Seele. Die meisten komischen Einlagen werden durch Kürzung allein nicht erträglicher, und wenn Shakespeare auch in vieler Hinsicht seiner Zeit weit voraus gewesen sein mag, im Setzen von Pointen war er’s selten. Wobei es eine grobe Ungerechtigkeit ist, heutige Maßstäbe an vierhundert Jahre alte Scherze anzulegen.

Komik gilt als verderbliche Ware, da sie meist auf den Normen basiert, die zur Zeit ihrer Produktion gültig waren. Klar, dass heutzutage Anspielungen auf die Willkür eines Mächtigen, die Zaghaftigkeit eines Heerführers oder die Jungfräulichkeit einer Königin keine Lachsalven mehr erzeugen. Solche Pointen sind stets an die Regeln ihrer Zeit gebunden – gegen welche sollte man sonst verstoßen? Mich wundert umso mehr, wenn vierzig Jahre alte Nummern in meinen Programmen immer noch beifällig aufgenommen werden.

Zum Beispiel eine, die um ein mathematisches Problem kreist und mit den Worten des Sohnes anfängt:

Sohn: Du, Papi?

Vater: Ja, was ist denn?

Sohn: Du, Papi, ich hab hier ne Rechenaufgabe, und die krieg ich nicht raus …

Vater: Ja, meinetwegen, aber komm nicht so spät nach Hause.

Sohn: Nein! Ich hab hier ne Rechenaufgabe, und die krieg ich nicht raus!

Vater: So, du kriegst das nicht raus? Zeig mal her.

Sohn: Ja, hier, 28 : 7.

Vater: 28 : 7, das kriegst du nicht raus? Elke, dein Sohn kriegt 28 : 7 nicht raus!

Mutter: Ja, dann hilf ihm doch!

Vater: Also, 28 : 7 …

Und so geht es weiter mit allen möglichen, immer absurderen Beispielen, bis Vater die Nase voll hat:

… 28 : 7, mein Junge, das musst du dir vorstellen, wie … wie eine Torte! Also, ich hab’s jetzt satt. Elke, kauf jetzt 28 Torten!

Mutter: 28 Torten? Für wen denn?

Vater: Na, für uns sieben!

Mutter: Ja, aber wir sind doch nur drei!

Vater: Ja, dann laden wir die Schnedermanns und die Gugelhupfs noch ein!

Mutter: Ja, aber das ist doch viel zu teuer!

Vater: Für die Bildung meines Sohnes ist mir nichts zu teuer! Was der Staat mit seiner verhunzten Bildungspolitik nicht schafft, das müssen die Familien ausgleichen.

Sohn: Ja, aber dann muss ja jeder von uns vier Torten essen! …

Natürlich hätte man die Szene auf diese Pointe reduzieren können – zum Lacherfolg hätte das aber nicht beigetragen. Im Gegenteil: die Binnenpointen, wenn es um sieben Geißlein, die 28 Wölfe fressen, geht, oder darum, dass sieben Zwerge eine 28-Zimmer-Wohnung gemietet haben, machen erst den Reiz der Nummer aus.

Die Erfahrung, dass Kürzungen oft die schlechteste Lösung sind, wenn es gilt, eine witzig gemeinte Szene zu retten, habe ich schon im Puppentheater gemacht. Dieses Puppentheater hatte mir übrigens mein Vater aus den Resten seiner Tapetenleisten zurechtgezimmert.

Mein Vater war mein erstes Idol. Er konnte praktisch alles. Und er machte auch so gut wie alles. Als Kind bildete ich mir ein, er hätte sogar unseren ganzen Stadtteil Transvaal ganz allein wieder aufgebaut.

In Wirklichkeit gab es dafür die »Selbsthilfe«, eine soziale Wohnungsbaugenossenschaft, die immer genug zu tun hatte für ihn.

Karl Waalkes war, wie gesagt, Malermeister. »Saubere Arbeit ist mein Prinzip« stand auf einem Schild an dem Fahrrad, auf dem er seine gesamte Ausrüstung durch Transvaal schob, vom Farbeimer bis zur Stehleiter.

Von seinen vielen Heldentaten kam mir eine besonders selbstlos vor: Als mein großer Bruder noch klein war und sich ein Fahrrad wünschte, ging mein Vater von Transvaal nach Pewsum, ungefähr 15 Kilometer zu Fuß. Dort nämlich, hatte er gehört, hätte jemand ein altes Fahrrad zu verschenken.

Gut sechs Stunden später kam er mit einem fahrradähnlichen Teil zurück, das mein Bruder mit den Worten quittierte: »So’n ollen Fiets wullt wi nich!« Sinngemäß übersetzt: So eine alte Rostlaube wolle er nicht einmal geschenkt.

Mein Vater machte daraus ein einzigartiges Glanzstück: Nicht nur fahrtüchtig, sondern – und ich zitiere wieder meinen Bruder sinngemäß: Das prächtigste Rad in ganz Transvaal.

In tagelanger Kleinarbeit hatte er den Rahmen nicht bloß neu lackiert, sondern ihm auch mit einer Kerze eine Art Flammenmuster eingebrannt. Damals hätte man gesagt: Aus dem ausgedienten »Drahtesel« war ein rassiges »Feuerross« geworden.

Die Jugendsprache dieser Jahre war bilderbuchmäßig daneben. Vor allem, da sie nie gesprochen wurde, und wenn, dann höchstens in Anführungszeichen. Das dürfte die einzige Konstante solcher Jargons sein: Sobald sie sich so weit herumgesprochen haben, dass auch Erwachsene vor ihrer Benutzung nicht mehr zurückschrecken, nimmt sie kein Jugendlicher mehr in den Mund – er sollte es zumindest nicht mehr. Wenn heute Menschen aller Altersklassen etwas »geil« finden, schrecke ich immer wieder zurück. Jugendsprache existiert sonst nur in »Wörterbüchern der Jugendsprache« und schlechten Kabarettszenen.

Kein attraktives Mädchen wurde zu meiner Zeit »steiler Zahn« genannt. Und kein »vergammelter Macker« ging »eine dufte Mieze anbohren«. Der Begriff »Drahtesel« klingt noch alberner und dürfte noch älter sein, ich tippe auf die Zwanzigerjahre, als der Berliner Volksmund sich mit Superlativen wie »schnaffte!« oder »primig!« dicke tat und sein Erstaunen so ausdrückte: »Ick gloob mir wächst ne Feder, Männeken!«

Ich staunte übrigens auch: Für seine erste Reaktion auf das »olle Fiets« bezog mein Bruder nämlich die einzige Tracht Prügel, an die er sich erinnern kann. Mich schlug mein Vater nie. Und nur einmal war er sehr kurz davor, mir einen Farbeimer an den Kopf zu werfen.

Er hatte mich zu einem Innenanstrich mitgenommen, doch anstatt ihm zu helfen, bestand mein einziger Beitrag darin, dass ich meinen Namen und ein rundliches Rüsseltier, das mein Markenzeichen werden sollte, in ein frisch lackiertes Fensterbrett einritzte.

Den Ottifanten hatte ich auf der Schule entwickelt. Ein missglücktes Selbstporträt, sagt die Legende – und wie sollte ich es wagen, einer Legende zu widersprechen? Dass auch F. K. Waechters Elefanten-Zeichnungen anregend waren, gebe ich gern zu. Denn Waechter war ein großartiger Zeichner. Mein Vater strafte mich für meine Signatur seines Fensterrahmens, indem er mir Mitarbeitsverbot erteilte und so weitere Hilfsaktionen ersparte.

Im Krieg hatte mein Vater nicht mitgekämpft, da er sich als junger Mann ein Bein gebrochen hatte. Das war passiert, als er über die Baumstämme balancierte, die im Emder Hafen lagen und auf ihre Weiterreise warteten. Der Bruch war so laienhaft behandelt worden, dass sein linker Fuß immer noch etwas schief stand. »Tja, Glück muss man haben.«

Dieser Kommentar zeigt, dass mein Vater Sinn für komische Wendungen hatte und alles andere als ein Kriegsheld werden wollte.

Er sah auch nicht nach einem aus: Klein gewachsen, sodass sein Kopf fast zu groß geraten schien, meist ein verschmitztes Lächeln zwischen leicht geröteten Wangen und ein Ausdruck in den Augen, den man listig nennen könnte – das Wort drollig ist ja aus der Mode gekommen.

Politisch stand er links – das heißt, in Transvaal eher rechts, denn hier lebten Kommunisten, und mein Vater war in der SPD.

Ein mutiger Mann, der sein Lebtag dafür gekämpft hat, dass es seiner Familie gut ging. Uns glücklich zu sehen, das machte ihn glücklich. Vermutlich habe ich von ihm diesen Ehrgeiz übernommen, anderen Freude zu machen oder, sagen wir, ihnen wenigstens einen netten Abend zu bereiten. Dafür stehe ich heute noch auf der Bühne. Es ist dieses Grundbedürfnis, allen zu gefallen, das Jay Leno für jeden Performer gültig formuliert hat: »You did your work and the more people you can please with it, the better it makes you feel.«

Höchstwahrscheinlich ist mein Vater für mein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis mitverantwortlich – in meinem Gewerbe nicht unbedingt ein Vorteil. Scharfe Provokationen darf man von mir nicht erwarten und Vertragsverhandlungen sollte man mir möglichst nie überlassen. Ich werde auch dabei nicht ganz ernst genommen und neige schon aus Gleichgültigkeit zu Lösungen, die von anderen, die eindeutig davon profitieren, dann gern als »fairer Kompromiss« bezeichnet werden. Man könnte sagen, ich bin in dieser Beziehung ein Trottel – doch werden nicht die meisten Dummheiten aus Gefälligkeit gemacht?

Zufriedenheit konnte man meinem Vater ansehen: Wenn er in der guten Stube saß, im kleinen Kreise seiner Lieben, und alle glücklich waren, weil meine Mutter alles bereitgestellt hatte, die Kanne auf dem Stövchen, das Milchkännchen mit dem Schöpflöffelchen, den Teller mit dem Selbstgebackenen, dann wurde sein Lächeln noch breiter, glühten seine Bäckchen noch röter, und seine Äuglein glänzten feuchter.

Er hatte nah am Wasser gebaut, ganz wie es sich für einen Emder Seemannssohn eben gehört. Diese Sehnsucht nach einer heilen Welt ist mir nicht fremd. Für jemanden, der, wie mein Vater, seine Welt in Trümmern gesehen hat, kommt sie mir ganz selbstverständlich vor.

Dass seine ganze Generation lieber anheimelnde Heimatfilme als anarchische Komödien angeschaut hat, ist doch begreiflich.

Vielleicht war seine Vorliebe für Kreuzworträtsel auch mit diesem Harmoniebedarf zu erklären. Wenn mein Vater wieder eines gelöst hatte, sein Pfeifchen im Mundwinkel und ein Gläschen Doppelkorn in Reichweite, war seine Welt in Ordnung.

Meine Mutter hat niemals Alkohol getrunken, sie war süchtig nach einem anderen Rauschmittel. Tee, genauer gesagt Ostfriesentee, eine besonders starke Spezialmischung aus verschiedenen Anbaugebieten. Zwei große Teeproduzenten sorgten zuverlässig für Nachschub: Thiele aus Emden und Bünting mit Stammhaus in Leer. Bei uns wurde natürlich Thiele-Tee getrunken.

Tee spielt in Ostfriesland eine große Rolle, Zubereitung und Verabreichung sind zeremoniell und unterliegen einem traditionellen Protokoll: Vorgewärmte Kanne, Teemenge, Ziehzeit – da muss alles stimmen. Der trinkfertige Tee wird in kleine dünnwandige Porzellantassen auf ein Kluntje (hochdeutsch: ein Stück Kandiszucker) gegossen, das knacken muss, wenn es mit dem Heißgetränk in Berührung kommt. Um die Hitze zu halten, wird die Kanne dann auf ein sogenanntes Stövchen gestellt, in dem ein Lichtlein brennt. Dem Tee in der Tasse wird nun ein Tröpfchen Sahne zugefügt, genauer gesagt ein Teilchen der Fettschicht, die sich bei frischer Milch früher oder später auf der Oberfläche bildet.

Man lässt es rund um den Tassenrand hineintröpfeln, möglichst gegen den Uhrzeigersinn.

So kann man die Zeit anhalten, glauben wir in Ostfriesland.

Bei vorsichtiger Behandlung entstehen aus dieser sahnigen Zutat dann weiße Wirbel und Wölkchen in der braunen Brühe. Denn, und das ist ganz wichtig, umgerührt wird nicht! Niemals! Der kostbare Kandis muss für mindestens drei Tassen Tee reichen. Man hat sich also bedächtig, von der milden Oberschicht verführt, durch den bitteren Tee bis zur süßen Neige durchzutrinken: Per aspera ad astra, wie unser Lateinlehrer zu sagen pflegte. Durch Leiden zum Genuss.

Der Teelöffel ist indes nicht bloße Dekoration, der Gast kann nämlich seine Teesättigung anzeigen, indem er ihn in der leeren Tasse platziert. Tut er das vor dem dritten »Refill«, gilt er als ungehobelt und wird nicht mehr eingeladen.

So streng waren und sind bei uns die Bräuche.

»Will er nicht mehr?«, fragte mich meine Mutter bei solchen Gelegenheiten, wo Fremde, die von dieser Sitte nichts ahnten, vorzeitig den Löffel abgaben, da ihnen von dem extrem starken Getränk bereits die Hände zitterten. Anwesende, die sie nicht gut kannte, sprach meine Mutter, ohne sie eines Blickes zu würdigen, stets in der dritten Person an: »Was hat er denn? Ist er krank?«

Ich sehe sie vor mir, wie sie bis in ihre letzten Tage mit dem Nachmittagstee aus der Küche in die gute Stube kommt – das heißt: zuerst kommt die dicke Teekanne, dann kommt ihr vorgestrecktes dünnes Ärmchen, dann ihr Köpfchen mit dem weißen Dutt, dann ihr Oberkörper, hörnchenhaft gekrümmt, und ganz zuletzt die Beinchen. Ein bisschen wie die Knusperhexe in meinem Buch mit Grimms Märchen, die so aus ihrem Lebkuchenhaus tritt, um Hänsel und Gretel in ein Verderben zu locken, das sich als ihr eigenes entpuppt.

Natürlich war meine Mutter keine Hexe, doch so richtig böse war ich auch der nie. Man hat sogar behauptet, ich hätte, zum Entsetzen der ganzen Gemeinde, im Weihnachtsmärchen die Hexe angefeuert.

Sympathy for the devil? Keineswegs, die alte Knusperhexe, die keiner leiden konnte, hat mir einfach bloß leidgetan.

Bei uns zu Hause gab es nicht allzu viele Bücher. Außer Grimms Märchen natürlich die Bibel und dazu noch sämtliche Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Viele seiner Verse kannte ich bald auswendig: »Wenn mir aber was nicht lieb, / Weg damit! ist mein Prinzip.« Das war klar – aber was bedeutete es, wenn »die Witwe Klicko in dem Glase« perlte oder man »im Kreis der Liberalen den Heiligen Vater hasste«? Inzwischen weiß ich, was gemeint war, aber ich habe auch begriffen, dass ein gewisses Geheimnis für Kinder gerade reizvoll ist und man sie lieber überfordern als unterfordern sollte. Sich mit dem, was man vorträgt, auf eine Zielgruppe zu konzentrieren, wie es heute oft verlangt wird, scheint mir eher kontraproduktiv.

Sich einem Publikum und dessen Fassungsvermögen um jeden Preis anpassen zu wollen birgt immer die Gefahr, dass man es unterschätzt. Man wird dann zwar von allen verstanden, muss sich dafür aber so deutlich ausdrücken, dass sich zumindest der Teil des Publikums, der über eine schnellere Auffassungsgabe verfügt, schlicht langweilt – und Langeweile ist tödlich.

Mein Bruder besaß eigene Bücher, die ich damals zwar nicht verstehen konnte, deswegen aber umso faszinierender fand, wenn er mir davon erzählte. Klassische Abenteuerbücher wie Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson und Moby Dick von Herman Melville oder Thor Heyerdahls Reisebericht Kon-Tiki. Der Hang zur See war bei Karl-Heinz unübersehbar. Genau wie der Hang zu Büchern, die so dick waren, dass ich mich nicht herantraute.

In der Schule wurden Klassiker gelesen: Goethe, Schiller, Lessing, Kleist – letzterer taucht in meinen späteren Werken wieder auf, als: Heinrich von Dreist. Mir gefielen die rhythmischen Blankverse, die den Figuren in den Mund gelegt wurden. Später gehörten sie zu meinem Repertoire, zum Beispiel in der klassisch klingenden »Führerscheinprüfung«.

Vorerst blieben Grimms Märchen meine Lieblingslektüre, obwohl oder gerade weil sie vieles offenlassen, was mich brennend interessiert hätte: Woher kommen eigentlich die sieben Zwerge? Was haben sie gemacht, bevor Schneewittchen im Zwergenhaus auftaucht? Was machen sie danach? Sieben Männer, allein im Wald? Fragen, die mich auch später nie losgelassen haben.

Eigentlich waren das Geschichten genug für mich, ich war kein großer Leser und bin auch nie einer geworden.

Dabei konnte ich lesen, noch bevor ich in die Schule kam. Zur allgemeinen Belustigung wurde ich schon als Vierjähriger in der Eckkneipe auf den Tresen gesetzt und musste die Schlagzeilen der Bild-Zeitung vorlesen. Dafür bekam ich einen Groschen und lernte daraus, dass man mit Vorträgen Geld verdienen kann.

Davon kaufte ich mir mein erstes eigenes Buch: Käpt’n Konny schnuppert Seeluft, die Geschichte von ein paar Jungs, die unter dem Kommando von Käpt’n Konny heimlich mit einem kleinen Segelboot in See stechen, in einen Sturm geraten, einen Schiffbrüchigen retten und so als Helden zurückkehren, obwohl sie ursprünglich etwas Verbotenes vorhatten. Moralisch also eher fragwürdig, aber spannend.

Von meinem ersten Film weiß ich noch alles, außer dem Titel: Der stumme Streifen handelte von zwei Gaunern, die eine herrschaftliche Villa ausrauben wollen. Dummerweise beabsichtigen die Besitzer gerade, sich einen Wachhund zuzulegen. Deswegen steigt einer der Ganoven über den Zaun aufs Grundstück, der andere fängt den Wachhundlieferanten ab und tut so, als ob er für ihn auf den Klingelknopf drücke, worauf sein Komplize erscheint, sich als Villenbesitzer ausgibt und den Satz sagt: »Wir brauchen keinen Hund, wir haben schon einen.«

Dieser Gaunertrick begeisterte mich genauso wie der ganze Film, den ich mir mit wachsender Begeisterung wieder und wieder anschaute.

Das war kein Problem, Rudi Voss, ein paar Jahre älter als ich, führte die wenigen Filmstreifen, die er für seinen 8-mm-Projektor mit Handkurbel hatte, regelmäßig vor. Anfangs las der Vorführer auch die Zwischentitel laut mit, später übernahm das sein Publikum. Projiziert wurden die Filme in einer alten Scheune gleich neben der Molkerei auf eine weiße Stirnwand, vor der sich zu Beginn der Vorstellung ein dunkler Vorhang öffnete, gegenüber hatte Rudi ein Sofa an die Wand genagelt. In dieser Loge kostete es sieben Pfennig, im Parkett nur fünf. Eigentlich geschenkt für solche Meisterwerke, fand ich.

Der zweite Höhepunkt kam am Schluss der Einbruchsszene: Verdächtige Geräusche wecken die Hausbewohner, der Ehemann steigt aus dem Bett und ertappt die Einbrecher auf frischer Tat. Mit vorgehaltener Schusswaffe zwingt er sie, die Beute fallen zu lassen und die Hände zu heben – bis seine Gattin den unheilvollen Satz spricht: »Aber Schatz, deine Pistole ist doch gar nicht geladen!«

Meine Vorliebe für kleine Betrüger und ihre Hochstapeleien ist bedenklich, aber verständlich. Ist nicht jeder, der sich das Recht herausnimmt, die Aufmerksamkeit vieler anderer zu beanspruchen, auf seine Art genauso ein Hochstapler? Ich habe die peinlichsten Sachen gemacht, nur um etwas Bewunderung einzufahren. Mit einer leeren Plattenhülle – Beatles for Sale, das weiß ich noch – bin ich durch Emden gelaufen, lange bevor ich mir eine LP geschweige denn einen Plattenspieler leisten konnte. Zigaretten habe ich mir als notorischer Nichtraucher gekauft, nur um die Packungen unter dem Einkaufspreis weiterzuverkaufen und alle glauben zu machen, ich hätte eine geheime Quelle für billige Schmuggelware. Als ich in Hamburg kellnerte, habe ich am Feierabend mein Trinkgeld aus eigener Tasche aufgestockt, um die Anerkennung der Kollegen zu gewinnen.

Mehr Schein als Sein, das ist nicht die schlechteste Grundlage für das, was jeder Künstler macht. Entschuldbar wird das allerdings nur, wenn er sich dessen bewusst ist und deshalb versucht, dem Publikum sein Bestes zu geben, in meinem Fall, indem er sich selbst zum Narren macht. Künstler, die sich allzu ernst nehmen, sind mir immer ein wenig auf die Nerven gegangen.

Ich bin schon als Kind vielen auf die Nerven gegangen.

Vermutlich wäre ich heutzutage als verhaltensauffällig bezeichnet worden – zu Recht: Auffallen wollte ich, aufgefallen bin ich, behandelt wurde dies Syndrom damals noch nicht.

Auch die gängige Abkürzung ADHS war noch unbekannt, mich nannte man abwechselnd »Hans-Guck-in-die-Luft« oder, wesentlich häufiger, »Zappel-Philipp«.

Die beiden Figuren aus dem Struwwelpeter illustrieren die beiden ADHS-Symptome recht drastisch: das »Aufmerksamkeits-Defizit-« und das »Hyperaktivitäts-Syndrom«. 10 Prozent Träumer, 90 Prozent Nervensäge, so war ich – angeblich.

Das sehe ich natürlich ganz anders: Ich war eben ein vielbeschäftigtes Kind und musste deswegen alles möglichst sofort und rasch erledigen: Spielen, Malen, Singen, Essen, Sprechen, Träumen … Ob ich Aufmerksamkeits-Defizite hatte, kann ich wirklich nicht mehr sagen – so genau habe ich leider nicht aufgepasst.

In meinem ersten Schulzeugnis stand wörtlich: »Otto ist schwatzhaft und undiszipliniert.« Was mit dem letzten Wort gemeint war, wusste in unserer Familie keiner. Wir wussten nicht einmal, wie es ausgesprochen wird – aber der Zungenbrecher bedeutete nichts Gutes, das war klar.

Zu Hause sprachen meine Eltern untereinander meist Plattdeutsch, Emder Platt, um genau zu sein. Emder Platt ist im Prinzip ganz einfach zu verstehen. Wenn man es kann. Wenn nicht, muss man es eben lernen. Und das ist nicht ganz so einfach, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Denn mit mir wurde Hochdeutsch gesprochen.

Emder Platt ist mit dem Hochdeutschen nicht sehr nahe verwandt, höchstens verschwägert. Ich kann Ihnen hier auf die Schnelle nur eine Ahnung von den Feinheiten meiner Muttersprache geben. Denn mehr als eine Ahnung habe ich selbst nicht.

Wichtig ist die Grußform: »Moin!« Das hat nichts mit der Tageszeit zu tun: »Moin« heißt so viel wie »Guten« und wird von morgens bis abends verwendet. Schwätzer sagen sogar: »Moin, Moin.« Einfach ist auch die Verabschiedung: »Tschüss denn.« Oder schlicht: »Moin.«

Schwierig wird es schon bei den armen Konsonanten, das fängt beim allerletzten unter ihnen an: dem Z. Im Ostfriesischen wird das große Z oft durch ein hartes T ersetzt. Zimmer wird zu Timmer, Zimmermann zu Timmermann.

Demnach würden Zar und Zimmermann zu Tar und Timmermann, Und Zucker und Zimt? Werden zu Tucker und Timt: Timmt genau!

Einzige Ausnahme, die ich kenne: Zu seinem großen Zeh sagt man nicht Tee, wahrscheinlich wegen der Verwechslungsgefahr mit unserem Nationalgetränk, sondern Theo. Und Theo kommt in so vielen wunderbaren Worten vor wie Theologie, Theodorant, Teeoderkaffee …

Soweit ich mich erinnern kann, wird aus dem rauen hochdeutschen »ch« meist ein knallhartes »k«. Ich wird zu ik, machen zu maken, auch zu ook – im Gegensatz zu Auge, das wird zu oog mit g – das Stielauge wird also zu Langeoog.

Womit wir schon bei den Vokalen wären! Der beliebte Doppelvokal »au« wird zu einem doppelten »oo«. Baum wird zu Boom, Flaum wird zu Floom, Traum wird aber nicht zu Troom, sondern zu Spökenkiekerei. Und Schaum wird zu Schuum. Noch häufiger wird nämlich das »au« zu einem sehr langen »u«. Statt Haus sagen wir Huus, Maus wird zu Muus, und statt zu Fauß gehen wir zu Fuus. Bauch wird zu Buch, Rauch wird zu Ruch, nur Günter Jauch wird nicht zu Jörg Pilawa.

Auch beim kleinen »ei« gibt es der Möglichkeiten zwei, also zwee. Einzig wird zu eenzig. Dreiunddreißig dagegen zu dördendörtig – eigenörtig, nicht wöhr? Ich weiß ist ik weet, die Zeit dagegen de Tied. Tut mir leid, beziehungsweise lied.

Unser beliebtester Umlaut ist eindeutig das »ö«. Er kann praktisch jeden Vokal ersetzen: Besuch kommt zu Besök, für wird zu för, wollen zu wölen, Spielerei zu Spöleree – net to glöven!

Ähnlich unregelmäßig verhält sich anscheinend das kleine »s«, wenn es am Schluss eines Wortes steht, wird daraus ein »t«. Was wird zu wat, das zu dat, Wasser zu Water, Hochwasser wäre also Hookwater, Niedrigwasser nennt man dagegen Waterloo … Moment! Und was wird dann aus unserem Weltnaturerbe, dem berühmten und berüchtigten Wattenmeer, kurz Watt genannt?

Mein Vater hat mich als Kleinkind bereits aufgeklärt. »Also, mein Sohn, das ist kompliziert … Du weißt doch, was Ebbe ist?« Das wusste ich nicht. »Und Flut?« Wusste ich auch nicht.

»Siehst du«, sagte mein Vater, »den alten Friesen ging es genauso: Ebbe oder Flut? Watt denn nu? Und seitdem heißt das, worüber man nichts Genaues weiß, eben, … na?« Ich überlegte: »Watt?« – »Genau.«

Das war übrigens das Einzige, worüber ich zu Hause aufgeklärt wurde. Ob meine Eltern über das andere Genaueres gewusst haben? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie sich jeden Abend ein Gutenachtküsschen gaben, bevor sie Hand in Hand einschliefen.

Ja, Sex wird in Ostfriesland eben großgeschrieben.

Genau wie Vornamen. Die werden trotzdem gern verniedlicht: Otto wird wie gesagt zu Ottje, Hartmut zu Hadje, nur Antje bleibt Antje. Tja, manchmal ist es zu vertrackt: Bisschen heißt bei uns beten, beten hingegen beden, Pöter ist dagegen mehrdeutig: Der Störenfried, der Fußtritt oder der Hintern hat das ostfriesische Wörterbuch im Angebot. Demnach wäre der Tritt in den Hintern des Störenfrieds: Pöter pöter Pöter! Peter heißt Peiter, Leiter dagegen Chef.

Das muss reichen für die erste Lektion in Emder Platt, meine Bildungsreserven sind nämlich erschöpft.

Emden war selbst flächendeckend plattgemacht worden im Zweiten Weltkrieg. Auch in Transvaal, wo die Waalkes wohnten, war kaum ein Stein auf dem anderen geblieben.

Ich erinnere mich an die staubigen Abrissarbeiten, die ich aus meinem Kinderwagen beobachten konnte: Mit bloßer Muskelkraft und Seilen, die an den Vorsprüngen der Grundmauern befestigt waren, wurden die Ruinen zum endgültigen Einsturz gebracht.

Ich glaube aber, dass diese Beobachtung nicht meine früheste Erinnerung ist. Was ist es dann? War es der erste Schrei? Die erste Ohrfeige? Der erste Kuss? Viele Autobiografen fürchten diese Frage, ich nicht.

Mir fällt sofort jener Frühmorgen in Lüneburg ein, drei Uhr früh oder noch früher. Ich war noch sehr jung, so Mitte vierzig. Und es war neblig, ja, daran erinnere ich mich ganz klar – und Erinnerungen habe ich normalerweise keine um diese Uhrzeit.

Den Nebel hatten wir selbst produziert. Von den Backsteinhäuschen war wenig zu sehen, das Kopfsteinpflaster glänzte wie Robbenrücken, die alten Gaslaternen ragten wie Leuchtgiraffen aus dem Nebelmeer.

Wir hatten die malerische Altstadt von Lüneburg total eingenebelt. Den Nebel brauchten wir für eine Szene aus meiner einzigen Fernsehserie. Otto – Die Serie wurde für RTL produziert, ein dreizehnteiliges Großprojekt, über das der damalige Alleinherrscher des Privatsenders Helmut Thoma souverän entschieden hatte: »Dös basst scho.«

Helmut Thoma ist Österreicher, ein dicker, kleiner Mann, der mir offenbar vertraute. Mein Plan war es, Teile aus alten Filmen mit neu gedrehtem Material so zu kombinieren, dass aus diesen Schnipseln per Schnitt komische Szenen entstehen sollten.

Der amerikanische Komiker Steve Martin hat fürs Kino etwas Ähnliches gemacht: Dead Men Don’t Wear Plaid (Tote tragen keine Karos) ist mit Zitaten aus klassischen Hollywoodfilmen garniert. Steve Martin spielt einen Privatdetektiv, der im Laufe seiner Ermittlungen auf diese Weise alten Filmstars von Humphrey Bogart bis Lauren Bacall begegnen kann – das Wunder von Schnitt und Gegenschnitt. Steve Martin ist übrigens ein hochgebildeter Mann, der deutsche Philosophen von Kant bis Wittgenstein zitieren kann – aber das ist eine andere Geschichte.

Mir standen 1994 deutsche Produktionen nach Vorlagen des britischen Krimiautors Edgar Wallace zur Verfügung, die in den Sechzigerjahren im Kino extrem erfolgreich gewesen waren und heute noch im Fernsehen regelmäßig wiederholt werden.

Wer einen dieser Filme mit Heinz Drache oder Joachim Fuchsberger, Karin Dor oder Elisabeth Flickenschildt kennt – und wer kennt sie nicht? –, der weiß, dass Nacht und Nebel darin Hauptrollen spielten. Allein schon deswegen, weil die Filme keineswegs in England, wo sie angeblich spielten, sondern in Hamburg, Berlin und Umgebung gedreht worden sind – oder eben in Lüneburg.

In einem der Klassiker dieser Serie, Die toten Augen von London, lauert ein blinder Unhold auf sein Opfer. Dieses Opfer war nun ich, und deswegen stand ich also in Lüneburg im Nebel an jenem herrgottsfrühen, unvergesslichen Morgen.

Nach einem halben Jahr, das ich tagsüber hauptsächlich in einem kleinen Filmatelier am Rande eines kleinen Dorfs am Rande der Lüneburger Heide verbracht hatte, war es die letzte von ungefähr tausend Einstellungen, die wir für die Serie zu drehen hatten, die allerletzte Klappe.

Auch dieses halbe Jahr liegt weitgehend im Frühnebel: Jeden Morgen gingen wir aus unserem Hotel hinüber zu den alten Studios, die nach dem Krieg schon glanzvollere Produktionen gesehen hatten. Ein Plakat erinnerte noch an Die Sünderin mit Hildegard Knef, die 1951 als Aktmodell für einen hübschen Skandal gesorgt hatte.

Bei uns spielte die blutjunge Jenny Elvers eine tragende Nebenrolle, sie verkörperte eine Stehlampe. Aber die spätere Frau Elbertzhagen hatte damals noch keine Schlagzeilen gemacht, sie war nur zur Heidekönigin von Amelinghausen gewählt geworden.

Zu Hilde Knefs Zeiten waren die flachen Baracken bestimmt weiß, jetzt wirkten sie unterschiedlich grau, je nachdem, wie viel Staub sich in dem rauen Kalkverputz der Außenwände festgesetzt hatte. Unser Team war klein, Co-Regisseur, Kameramann, Toningenieur, Beleuchter, Architekt, Requisite, Maske, ein paar Assistenten. Mittags trafen wir uns zu Wasser und belegten Brötchen bei »Hildegard« – so hieß hier die Kantine –, benannt entweder nach der Knef oder nach der Wirtin, das wurde mir nie ganz klar.

Letztere hatte eine Tochter, äußerlich ein properer Teenager, ihre geistige Entwicklung hatte sie allerdings mindestens zehn Jahre früher abgebrochen, schätzte ich.

Jedenfalls war sie reizend, und wir mochten uns instinktiv. Meist lungerte sie in meiner Garderobe herum, und ich lernte von ihr, wie sich ein frühreifes Riesenbaby bewegt und benimmt.

Das konnte ich gut brauchen für meine Rolle als »Baby Otto«, ein durchtriebenes Kleinkind, das in der Serie häufiger auftauchte. Ohne sie hätte ich das nicht halb so albern verkörpern können.

Und damit bin ich schon wieder bei meiner allerfrühesten Erinnerung: Ich höre sie noch, die Stimme der Regieassistentin: »Und Action!«

Als nichts ahnendes Opfer kam ich mit Hut, Mantel und Regenschirm aus dem Nebel über einen Straßenbuckel, machte auf dem höchsten Punkt im Gegenlicht einen kleinen Sidestep, schlug die Absätze in der Luft zusammen, landete sicher. »Danke!« Das war die Stimme meines Co-Regisseurs Bernd Eilert: »Drehschluss!«

Welch süßes Wort, denn heute bedeutete es: Abgedreht, Otto – Die Serie war abgedreht. Ende Gelände und aus die Maus.

Allgemeiner Jubel im Team. Ein halbes Jahr Dreharbeiten lag hinter uns, eine halbe Stunde später waren wir zu dritt, mein alter Freund und Requisiteur Hartmut Fischer, Bernd Eilert und ich. Das Team hatte rasch ein Gläschen Sekt mit uns getrunken, dann waren alle weg, ins Hotel. Immer wieder erstaunlich, wie schnell das ging bei den Profis, aber kein Wunder: Erstens waren sie müde, zweitens mit den Gedanken schon beim nächsten Film.

Ich habe diese nächtlichen Dreharbeiten immer gemocht, alles läuft viel ruhiger ab, viel weniger hektisch als tagsüber. Wer nichts zu tun hat, legt sich hinter den Kulissen kurz aufs Ohr, anstatt irgendwelchen Alibiaktivitäten nachzugehen.

Um halb vier Uhr morgens standen wir in den letzten Schwaden des Kunstnebels in einer schlafenden kleinen Stadt mit dem angebrochenen Sixpack Champagner, das Fischer zur Feier des Tages besorgt hatte. Er selbst war Alkoholiker, aber seit er eines Abends meine Showbühne seitenverkehrt aufgebaut hatte, trank er keinen Schluck Alkohol mehr.

Natürlich haben wir die restlichen Flaschen zu zweit nicht ausgetrunken, aber wir taten unser Bestes, und der kalte Schaumwein steigerte das Glücksgefühl, das man nach einer so langen Arbeitszeit empfindet. Auf dem Weg zum Hotel legten wir an jeder Ecke eine Trinkpause ein, und als wir endlich dort waren, dämmerte der Herbstmorgen noch immer nicht, und wir stellten alle drei fest, dass wir viel zu munter waren, um so früh noch ins Bett zu gehen. Fünf Minuten später hatten wir unsere Koffer gepackt und waren unterwegs nach Sylt.

Mag sein, dass wir im Auto ein wenig geschlafen hatten, Fischer fuhr schön langsam und machte an jeder Raststätte eine Kaffee- und Zigarettenpause. Er war wohl der einzige Mensch, der bereits morgens unter der Dusche rauchte, das habe ich selbst gesehen! Aber ich bin ziemlich sicher, dass wir hellwach und nüchtern waren, als wir uns im Morgengrauen mit dem frühesten Autoreisezug nach Westerland der Insel näherten, wo wir einen weiteren Monat mit dem Grobschnitt verbringen sollten. Unser Schnittcomputer und die Cutterin, mit deren Hilfe wir das Material montieren wollten, waren schon dort.