Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ginkgo éditeur

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

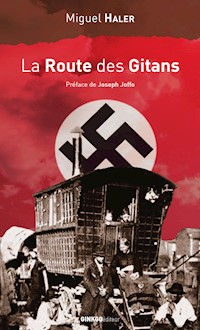

Dans une Pologne exsangue et dévastée par la guerre, une Allemagne en proie aux bombardements alliés, où la délation est monnaie courante, Sara la petite danseuse gitane et Franz le déserteur sont pourchassés par la Gestapo.

Relatant des faits réels,

La Route des Gitans est l’histoire bouleversante de Franz et de Sara, l’histoire de leur fuite éperdue et d’une passion tragique. Les différents protagonistes de ce récit ont vraiment existé et Miguel Haler avec émotion nous livre ici leur « presque » testament. Issu de la culture des « Gens du voyage », Miguel Haler nous emporte dans cette époque déjà lointaine où les Gitans du nord de l’Europe parcouraient les routes dans des roulottes de bois tirées par des chevaux.

Des Saintes-Maries-de-la-mer (lieu du fameux pèlerinage), jusqu’aux confins de la Prusse orientale, nous découvrons la Tribu du vieux Bolochka, avec ses coutumes, ses croyances, sa musique et sa façon de vivre au jour le jour. L’arrivée du nazisme en Allemagne va faire basculer dans l’horreur le destin de sarah et de sa famille, contrainte de fuir et de se cacher.

Il existe peu de témoignage du « Génocide oublié ». Celui des Tziganes et des Gitans qui fut perpétré par le régime nazi entre 1938 et 1945. Ce livre nous en parle avec justesse et passion. Hommage rendu aux « Gens du voyage » et acte de mémoire, il décrit les errances, les peines mais aussi les joies de ces gens qui le plus souvent connurent une fin atroce.

EXTRAIT

Le tempo devient endiablé, saccadé… La gamine jette ses dernières forces dans des tourbillons et des entrechats invraisemblables. Le jeune violoniste fustige de son archet son instrument, délivrant mille notes éblouissantes tout en tournoyant avec la petite baladine… Puis, à bout de force, la petite Gitane s’écroule, les bras en croix, le dos sur la chaussée… Les pièces et les billets pleuvent sur elle. Le vieux Tzigane en profite pour ramasser ces oboles.

Quand la gamine reprend ses esprits, elle se relève et scrute les alentours… Elle veut parler au jeune violoniste venu la rejoindre… Trop tard, l’ange blond a disparu, comme happé par la foule qui se disperse. Elle écarquille ses yeux, s’évertue à le trouver, mais il s’est évaporé, dissout… Elle est très déçue.

Le vieux Tzigane se dépêche d’enfouir dans sa poche la recette éparpillée. Accroupi, il cherche entre les pavés. Tandis qu’il ramasse les dernières pièces, une terrible douleur le bloque… Le talon d’une botte lui écrase brutalement la paume de la main droite sur le sol. Il n’a pas le temps de se retourner que deux hommes, coiffés d’une casquette haute, dans l’uniforme brun de SA, l’arme au ceinturon, l’empoignent puis le molestent sous les yeux effarés de la gamine… Ils le secouent en lui hurlant :

« Sale Gitan ! Macaque ! Gueux ! Dans l’Allemagne d’aujourd’hui, l’aumône est strictement interdite ! Donne-nous ton argent ! Hé, plus vite que ça ! »

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Comblée car l'auteur tient les promesses de la quatrième de couverture : une romance improbable et passionnelle, une découverte d'un peuple peu connu dans la littérature, une immersion dans une autre époque et une autre partie du monde et enfin une aventure humaine touchante. -

blog L'Odyssée Littéraire d'Evy

À PROPOS DE L'AUTEUR

Miguel Haler, issu de la culture des gens du voyage, est guitariste (guitare d’or aux Saintes-Maries-de-la-Mer) et écrivain (

La route des gitans aux éditions Ginkgo,

Le guitariste nomade aux Presses de la Renaissance). Né en 1951, Miguel Haler est marié et père d'un enfant. Son port d'attache se trouve près de Toulon. Guitariste, il sillonne la France pour donner des concerts. Il se produit également chaque année aux Saintes-Maries-de-la-Mer, lors du pèlerinage annuel des gitans.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 314

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Miguel Haler

LA ROUTE DES GITANS

Ginkgoéditeur

Pour Nico, mon fils, et Michelle, ma compagne.

Remerciements à :

Joseph Joffo, Patrice Murice, Christiane Constant, Jacques Urbaniak, Pierre et Nadette Berthier, Michèle et Nicolas Meteyer, Agnès Jahier, Edern Rio, Esméralda Romanès.

Remerciements aussi à cet inconnu qui, un soir de mai, m’a raconté cette fabuleuse histoire qui forme la trame de ce livre.

© Ginkgo éditeur, Paris, 2008

Le romancier reçoit des confidences que l’on ne ferait à personne d’autre.

Somerset MAUGHAM

Ce livre est dédié à tous les Gitans d’Europe exterminés sous le régime nazi.

Avertissement

Préface

Sur le long de nos routes de France, quelquefois, nous apercevons furtivement, de notre véhicule, des caravanes qui stationnent sur un terrain vague, avec du linge qui bat au vent sur des étendages de fortune. Alors nous pensons : « Tiens, des Bohémiens ! »

Cette vision suscite en nous, le plus souvent, un indicible mépris. Parfois elle évoque un certain mystère ; mais le plus communément elle provoque une indifférence hautaine… On se dit : « Ces gens là ne vivent pas comme nous, ils ne sont pas comme nous ! »

Pourtant, il faut savoir que ces Gitans, Manouches, Bohémiens, Tziganes, Sintés, Kalés ou Roms, comme ils se définissent eux-mêmes selon leur tribu, ont une culture, des métiers qui leur sont propres, et surtout, une langue, le romanès, qu’ils se sont transmis oralement depuis des millénaires. Rien que cela en fait un peuple qui force l’admiration et le respect.

Venus de l’Inde et apparus en France à la fin du Moyen Âge, ils ont traversé, en deux mille ans, toute l’Asie, une partie de l’Afrique, et l’Europe, en gardant leurs traditions et leurs coutumes. Malgré les persécutions et les haines diverses qu’ils ont encourues au cours de leurs pérégrinations, ils sont restés intègres ; mais ils ont surtout appris à survivre avant de vivre.

Pendant la deuxième guerre mondiale, ces gens, considérés comme asociaux par les nazis, comme les juifs, ont payé un lourd tribut : entre six cent cinquante mille et un million de personnes ont disparu dans les camps de la mort…

Miguel Haler, qui est l’un des guitaristes qui joue pendant les célébrations du pèlerinage des Gitans aux Saintes-Maries-de-la-Mer, à la suite d’une confidence qu’on lui a faite un soir dans une caravane, nous livre un bouleversant roman.

Ce livre est non seulement l’une des plus belles histoires d’amour que j’ai lue, mais c’est aussi un formidable plongeon dans la vie, les habitudes et les coutumes de ces hommes et femmes, au temps où ils se déplaçaient avec des roulottes tirées par des chevaux.

Mais ce n’est pas tout, ce livre est aussi un témoignage poignant sur les persécutions que ce peuple de vagabonds a subies, à l’époque où régnait le régime barbare de « l’empire » hitlérien.

Maintenant, place à la magie des mots, des phrases et des chapitres… Place à l’aventure…

Joseph JOFFO[1]

INTRODUCTION

I – Préambule

Allemagne, juillet 1937, un jour de marché à Dresde

Une petite Gitane d’une douzaine d’années danse au milieu des badauds attroupés sur la place de la cathédrale.

Elle tourbillonne, accompagnée dans sa gestuelle par la musique lancinante et rythmée d’un violon qu’un vieux Tzigane virtuose tient entre ses mains fatiguées.

La gamine sautille, agile malgré ses pieds écorchés. Elle vire et vole entre les pavés ronds et gris de la chaussée sale. Resplendissante dans sa robe de tissu grenat à volants, elle ressemble à un feu follet rouge qui bondit d’un coin à l’autre à une vitesse fulgurante… Elle s’arc-boute, se cabre, devient image insaisissable, souffle de vie unique…

Grisée par les notes subtiles qui s’entremêlent, elle a la sensation d’avoir des ailes, de devenir fée. Elle dansera jusqu’à l’épuisement parce qu’elle aime ça, mais aussi parce que c’est son unique moyen de subsistance.

Les badauds débonnaires, amusés autant que fascinés par la prestation impromptue, frappent dans les mains, scandent le rythme, encouragent la ballerine des rues. Chaque muscle de la gamine est tendu et ses facéties sont marquées du sceau de la grâce. Elle a la peau brune, l’œil noir, sa chevelure ébène lui descend par vagues jusqu’au creux des reins. Dans ses mouvements, elle les fait voler dans d’élégants tournoiements de tête comme la crinière d’une ponette qui s’ébroue.

Soudain, au milieu de cette masse bigarrée de passants qui font cercle, elle aperçoit la silhouette d’un jeune homme qui la fixe intensément. Il semble hypnotisé par son magnétisme.

Il a un visage d’ange. Avec sa mèche blonde qui ondule au vent comme les blés mûrs dans un champ, il lui apparaît comme un Dieu descendu de l’olympe. Son regard est bleu perçant, son nez droit, son menton carré et sa bouche bien ourlée… Elle ne voit plus que lui. Elle ne danse plus que pour lui…

Lui aussi ne voit plus qu’elle. Démangé par le démon de la musique autant que par la beauté de l’instant, le jeune homme sort un violon du fourreau qu’il porte en bandoulière. Un rapide coup d’archet et il entre dans la danse avec la petite Gitane. Il égraine avec virtuosité des notes sublimes en improvisant sur les airs que le vieux Tzigane fait vibrer dans l’atmosphère.

L’osmose est si grande entre les deux jeunes complices et le vieux musicien tzigane que les gens autour en sont médusés. D’abord, ils regardent la scène en silence, puis doucement, pris par la folie de la danse, ils tapent en rythme dans leurs mains. Insensiblement, au son de la mélodie bien orchestrée, ils accélèrent les applaudissements et les trépignements… Le tempo devient endiablé, saccadé… La gamine jette ses dernières forces dans des tourbillons et des entrechats invraisemblables. Le jeune violoniste fustige de son archet son instrument, délivrant mille notes éblouissantes tout en tournoyant avec la petite baladine… Puis, à bout de force, la petite Gitane s’écroule, les bras en croix, le dos sur la chaussée… Les pièces et les billets pleuvent sur elle. Le vieux Tzigane en profite pour ramasser ces oboles.

Quand la gamine reprend ses esprits, elle se relève et scrute les alentours… Elle veut parler au jeune violoniste venu la rejoindre… Trop tard, l’ange blond a disparu, comme happé par la foule qui se disperse. Elle écarquille ses yeux, s’évertue à le trouver, mais il s’est évaporé, dissout… Elle est très déçue.

Le vieux Tzigane se dépêche d’enfouir dans sa poche la recette éparpillée. Accroupi, il cherche entre les pavés. Tandis qu’il ramasse les dernières pièces, une terrible douleur le bloque… Le talon d’une botte lui écrase brutalement la paume de la main droite sur le sol.

Il n’a pas le temps de se retourner que deux hommes, coiffés d’une casquette haute, dans l’uniforme brun de SA, l’arme au ceinturon, l’empoignent puis le molestent sous les yeux effarés de la gamine… Ils le secouent en lui hurlant :

« Sale Gitan ! Macaque ! Gueux ! Dans l’Allemagne d’aujourd’hui, l’aumône est strictement interdite ! Donne-nous ton argent ! Hé, plus vite que ça ! »

Le public se carapate, la place se vide. Seul un vieil homme stoïque reste, brandissant une canne à pommeau d’argent. Ses vêtements manifestent sa richesse et son rang. Son regard est grave et furieux. Au moment où l’un des militaires allonge son bras pour assener un coup de matraque sur la tête du Tzigane, il l’arrête de sa canne et dit d’un ton ferme :

« Je suis le baron Sigmund von Kobler ! Si vous ne lâchez pas cet homme immédiatement après lui avoir rendu son dû, il pourrait vous en cuire ! J’ai des relations haut placées et je sais qui vous êtes ! »

Devant la détermination et l’autorité de ce vieux noble très connu, les deux SA lâchent prise en maugréant… Ils haussent les épaules puis tournent les talons avant de disparaître dans les rues adjacentes.

Le vieux Tzigane et la petite danseuse ne demandent pas leur reste… Après avoir poliment salué leur providentiel sauveur, ils s’enfuient à grandes enjambées avec leur maigre butin.

Lorsque le jeune violoniste blond revient les bras chargés de brioches, gâteaux et autres victuailles, il demande au vieil aristocrate resté seul : « J’ai acheté toute cette marchandise pour eux… Grand-père, où sont-ils ?

— Déjà partis et je crois que nous ne les reverrons plus !

— Que s’est-il passé ?

— Des choses affligeantes que je me refuse à te raconter…

— La place est vide, il n’y a plus personne…

— Oui, oui… Oublions, c’est le mieux ! » grommelle le vieil homme en plaçant sa main sur l’épaule de son petit-fils.

« Qu’y a-t-il, grand-père ?

— Le pays tourne fou, partons d’ici ! »

Ce soir-là, en rejoignant leur camp de misère dans l’une des prairies des faubourgs de Dresde, sur l’autre rive de l’Elbe, le vieux Tzigane se dit que l’Allemagne devient invivable pour les voyageurs.

La petite Bohémienne, en revanche, sent son cœur battre plus vite ; elle sait que ce n’est pas par essoufflement ou par peur de la police. Elle a une sensation étrange et agréable qui exalte tout son être. Elle songe, elle divague… La vision de cet ange blond, de ce Dieu aux yeux bleus, joueur de violon, la subjugue et la met en émoi. Ce transport bizarre fait de douceur et de rêverie, c’est la première fois qu’elle en est envahie… Alors, une petite mélodie lui vient du fond de l’âme et lui susurre que si le vent a mis ce jeune homme sur sa route, ce n’est pas par hasard… La pensée rassurante qu’elle le reverra peut-être un jour l’apaise, la tranquillise et lui donne de l’espoir.

Le lendemain, le jeune violoniste, qui s’est enquis de l’emplacement du campement des Tziganes, traverse l’Elbe. Il se précipite vers la prairie, mais les roulottes ne sont déjà plus là. Les nomades se sont enfuis, ils ont disparu pendant la nuit. Tout est désert. Il est très déçu.

II – Confidences d’un voyageur

25 mai 1999, Saintes-Maries-de-la-Mer

Le soir tombait doucement sur la petite cité camarguaise des confins des terres. Le soleil dessinait en ombre chinoise le fabuleux clocher de pierre de l’église millénaire. Ses derniers rayons rougeoyaient dans le ciel bleu nuit. Quelques nuées de flamants roses évoluaient dans un vol gracieux au-dessus du marécage. Au loin, je distinguais la mer qui, lentement, se transformait en encre noire.

En cette soirée de fin de pèlerinage, j’avais du vague à l’âme. Les festivités et la procession musicale m’avaient réjoui. Des ritournelles et des airs résonnaient encore dans ma tête. Nous étions, d’après les rapports de la police, seize mille nomades venus de toute l’Europe pour honorer Sara la Noire, Marie Jacobée et Marie Salomé. Ce rassemblement séculaire et ancestral voyait surgir, depuis le fond des âges, toutes les grandes tribus des gens du voyage : peuple fugace et insaisissable, autant rejeté qu’admiré par les autochtones.

Parmi nous se trouvaient des Kalés espagnols, des Sintés italiens, des Manouches français, des Tziganes hongrois, polonais, russes, des Roms de l’Europe de l’Est et encore d’autres Gitans arrivant de je ne sais quelle patrie improbable du vaste monde… Quelques célébrités et figures locales, comme Manitas de Plata ou des membres du groupe Gipsy Kings, faisaient des apparitions furtives et discrètes dans les ruelles grouillantes de la petite ville.

Je partageais ce soir de liesse avec ceux de ma communauté. Nous étions agglutinés sur l’un des nombreux campements. Nos caravanes encerclaient un bon feu de bois qui crépitait allègrement. Réunis autour de très grandes tables à tréteaux, nous participions au dernier banquet, celui des aDieux. Notre départ était fixé au lendemain matin, aux aurores. Car tel est le destin des fils du vent : toujours repartir.

Autour de moi, pour partager cette ripaille, il y avait les rachaïls[2] Claude Dumas, Denis Membrey, Régis, ainsi que mon fils, sa mère Mathilde, sa kirvi[3] Natacha, et tous les amis et cousins du voyage. Tous papotaient joyeusement.

J’étais attablé et un tantinet grisé par le bon vin de Listel, quand une petite gamine d’une dizaine d’années aux grands yeux noirs, avec de très longs cheveux sombres, vêtue d’une robe claire, vint me taper sur l’épaule en me demandant :

« C’est toi l’écrivain ?

— Euh, ma jolie… Effectivement j’écris, mais mes livres ne sont pas publiés[4]. Le mot d’écrivain est peut-être un peu fort.

— Ça fait rien, si c’est toi, mon grand-père veut te rencontrer.

— Ton grand-père ?

— Oui, il est malade… Très malade. Il m’a dit : “Va chercher l’écrivain, tu sais, Miguel, celui qui joue de la guitare dans l’église pendant la messe… Et dis-lui qu’il vienne avec son instrument !”

— Si c’est ça, c’est bien moi. »

Je prends congé de tous mes amis. Je laisse à mon fils et à d’autres jeunes guitaristes du camp le soin d’animer la soirée pour faire danser les femmes et chanter les hommes.

Je m’éclipse avec le petit bout de chou et me faufile à travers cette ville éphémère aux quartiers composés de roulottes et de camping-cars. Nous longeons la mer, puis traversons une lagune avant d’arriver dans un cul-de-sac. La petite se retourne, me montre du doigt une caravane esseulée et s’écrie :

« Voilà, c’est ici ! Je te laisse. Mon grand-père veut te parler seul à seul… Je retourne chez mes parents de l’autre côté. »

Un truc pareil sentait le mystère de pacotille. Je rigole un brin sous cape puis, tout de même intrigué, je me décide à frapper à la porte de la caravane.

Dans un long râle écorché, guttural, entre deux quintes de toux, j’entends un vague : « Entrez ! »

Timidement, j’ouvre la porte et, dans le maigre halo de lumière que diffuse une lampe à gaz, je distingue un homme fatigué, moustachu, à la tête chenue et au visage anguleux, buriné par la poussière des routes et les difficultés du voyage. Deux tuyaux en plastique reliés à une bombonne d’oxygène entrent dans ses narines. Il est mal en point.

« Miguel ! Ah, ça fait plaisir ! Je savais que tu viendrais, j’en avais l’intuition. Comme ma mère, je crois que je sens ces choses-là, elle m’a transmis ce don. En plus, tu as la guitare, c’est formidable !

— C’est ta petite fille qui me l’a demandé.

— Depuis le temps que je t’écoute dans l’église, c’est un vrai bonheur pour moi ! Regarde, je suis mal fichu, j’ai trop fumé, deux paquets par jour depuis l’âge de quinze ans. On m’a déjà enlevé un poumon et l’autre n’est pas brillant. Mes jours sont comptés, le docteur me l’a dit… Il faut me préparer au grand voyage, je dois basculer de l’autre côté dans peu de temps. Bref… Je ne vais pas m’apitoyer sur mon sort, j’ai eu une belle vie, ma femme m’a donné quatre beaux enfants qui m’ont fait douze petits-enfants. Je crois que je pourrai partir heureux, sans regret, même si je n’atteins jamais mes cinquante-cinq berges… Sors ton instrument, Miguel, mon grand-père était andalou, toutes les musiques que tu joues pendant la messe me bouleversent. Quelque chose vibre dans mes tripes, c’est physique. »

Pendant que j’accorde ma guitare, il extirpe d’une étagère deux petits verres et une bouteille d’alcool, puis, avec un clin d’œil complice, me verse une rasade :

« C’est du bon, je l’ai eu en contrebande. Il arrache un brin, mais il donne de la force. »

Après avoir trinqué, je porte le verre à mes lèvres. J’avale d’un trait. Aussitôt, je me sens secoué par une avalanche de soubresauts qui me font monter les larmes aux yeux. C’est tellement fort que mon tube digestif est en flammes.

« C’est du décapant de cabinet, ton truc ! Ça fait au moins quatre-vingt-dix degrés !

— Soixante-sept exactement ! s’esclaffe-t-il. Ça décoince, mais ça reste une gnôle très parfumée !

— Pour sûr, oui ! Mais si tu bois toute la bouteille, tu tombes raide mort ! »

Nous plaisantons encore quelques minutes puis je lui arpège, dans une atmosphère recueillie, toute une série de mélodies andalouses du répertoire flamenco. Entre cet homme et moi s’installe une ambiance sereine, calme, presque intemporelle. Je me sens envahi par la musique, pris dans son tourbillon, elle devient une force invisible et magique. Nous sommes en osmose et je sens que ma présence lui apporte beaucoup.

Après une bonne heure passée à égrainer mes cascades de ritournelles, graves ou joyeuses, arpégées en trémolos, roulements et pizzicatos puissants, je m’arrête. Le silence règne, ses yeux brillent. Il me regarde apaisé, tranquille, épanoui. Alors je lui demande :

« Dis donc, c’est quoi cette histoire d’écrivain dont m’a parlée ta petite-fille ?

— Oui, Miguel, j’y viens… Le rachaïl Denis Membrey m’a dit qu’en plus d’être musicien, tu écrivais…

— Exact, mais dans ce domaine je ne suis pas du tout connu.

— Ça fait rien. Merci pour tes airs de guitare, ils sont authentiques, aujourd’hui on n’entend plus que de la musique en boîte… Maintenant, écoute-moi à ton tour. Comme tu le vois, je suis à la fin de mon parcours et j’ai une histoire lourde qui me pèse sur le cœur. Ça s’est passé il y a longtemps. Je voudrais la raconter à quelqu’un qui sache la coucher sur du papier, comme ça je me sentirai libéré pour mourir en paix. »

Et c’est ainsi que cet homme dont j’ignorais le nom, me fit plusieurs heures durant un récit absolument fabuleux.

La Route des Gitans, qui est en quelque sorte son testament, va en relater tous les faits.

PREMIÈRE PÉRIODE

III – Genèse

Il y a longtemps, bien longtemps, au début du XXe siècle, sur d’immenses territoires sauvages, dans le nord-est de l’ancienne Europe, vivaient des populations nomades, Tziganes ou Roms pour la plupart. Ils parcouraient les steppes et les toundras par petits groupes, dans de petites verdines tirées par de robustes chevaux. À cette époque lointaine où nous n’étions qu’un petit milliard d’humains, les grandes plaines leur appartenaient encore. Il restait une place pour le peuple des vagabonds… Les sédentaires, qui depuis régissent le monde, ont de toutes parts légiféré, organisé, parcellisé la terre en se l’appropriant. Aujourd’hui, les populations voyageuses en voie de disparition n’ont plus d’espace, elles sont rejetées. Certes, la vie était dure autrefois, les épidémies, les endémies et les guerres ravageaient encore l’Europe, mais les nomades y menaient encore une existence épanouie.

De la vieille Prusse-Orientale aux territoires polonais annexés par l’Allemagne et la Russie, en passant par la Tchécoslovaquie, l’Empire austro-hongrois et les pays de l’Est, nous pouvions apercevoir, au fil des saisons, sur les routes précaires de ce temps incertain, ces tribus hasardeuses. Elles avançaient lentement en caravanes longues et imprécises.

Toutes ces hordes itinérantes, pacifiques pour la plupart, n’étaient pas, contrairement aux idées reçues, rejetées par les populations autochtones. À part les bandes organisées de mécréants qui détroussaient les fermiers, ce qui représentait une infime minorité, les autres étaient accueillies avec respect car elles faisaient le lien avec le reste du monde. Grâce aux Gitans, de la marchandise et des informations étaient colportées. On troquait, on achetait, on revendait… En somme, on faisait du commerce avec ces gens du voyage. Pendant les saisons des moissons, de vendange et de fenaison, ils formaient une main-d’œuvre efficace que l’on embauchait avec plaisir… Les Tziganes de l’époque étaient parfois bien habiles. Non seulement ils louaient leurs bras pour les durs travaux des champs, mais aussi, il faut bien le reconnaître, ils étaient d’excellents dresseurs de chevaux et de redoutables connaisseurs en bétail. Certains étaient chaudronniers, rempailleurs de chaises, faiseurs de paniers et d’objets usuels en osier. D’autres, les clans d’artistes, savaient vous interpréter une musique personnelle, charmeuse et ensorcelante. Quand trois ou quatre violons tziganes jouaient à l’unisson une csardas ou une danse hongroise de Brahms sur la place d’un marché, devant un estaminet ou dans une brasserie, c’était magique. Souvent des danseurs ou une chanteuse se glissait dans la troupe, et là c’était l’attraction, l’attroupement de tous les sédentaires du secteur…

Ces populations migrantes avaient une culture essentiellement orale, l’écriture leur étant inconnue. Ils parlaient tous le « romanès », dialecte ancestral. Mais du fait de leurs pérégrinations incessantes, chaque membre du clan pouvait aussi converser en allemand, en polonais, en tchèque, en hongrois, en russe et même en français ! La transmission de leur culture et de leur savoir artisanal était rabâchée par les plus vieux aux plus jeunes dans la répétition des gestes, des paroles et des phrases au cours des voyages. Et malgré les contraintes drastiques que leur imposaient les polices des pays traversés, notamment avec les carnets anthropométriques et les passeports spéciaux, ces gens-là semblaient heureux de vivre.

Depuis toujours, la tribu de Tochka Ramfir vadrouillait sur les routes pierreuses et les sentiers poussiéreux, depuis la Prusse-Orientale jusqu’aux confins de la Hongrie en passant par l’ancien protectorat de Bohème, d’où ils étaient tous issus. C’est d’ailleurs pour cela qu’ils portaient avec fierté le nom éponyme de « Bohémiens ». Le chef incontesté de la tribu était Bolochka, le frère de Tochka, de cinq ans son aîné.

Comme tous les Gitans, eux aussi vivaient de petits négoces : ustensiles ou tissus achetés en Slovaquie et revendus en Poméranie. Au fil de leurs routes migratoires, ils rempaillaient les chaises, confectionnaient des paniers d’osier, s’attelaient aux travaux des champs. Ils étaient donc appréciés et liaient souvent des relations d’amitié avec les paysans autochtones.

Mais surtout, les soirs d’été, avec toute sa troupe, Bolochka proposait des spectacles de cirque dans les petits villages d’alors. Ce chef était un montreur d’ours aguerri et un dresseur de caniches sans pareil. Toute sa tribu pouvait faire se cabrer, tourner et se contorsionner un cheval, pratiquer quelques petits numéros de jonglage, apprivoiser un singe savant… À la belle saison, plus propice aux représentations, toute une petite ménagerie itinérante accompagnait la troupe.

Tochka Ramfir, assurément, était bel homme. Jeune, de taille moyenne, au corps robuste et au teint cuivré, il savait avoir un sourire généreux sous sa moustache épaisse et conquérante qui lui descendait presque jusqu’au menton. Son regard ténébreux, parfois pétillant de malice, qu’il dissimulait sous un chapeau feutre à larges bords, en imposait. C’était un plaisir de le voir conduire son attelage, les pointes de son foulard rouge au vent. Il faisait claquer son fouet en tirant sur les licous de ses deux grands chevaux gris pour faire avancer sa verdine… Il avait de la noblesse. Milanda en était déjà très amoureuse, elle n’avait pourtant que seize ans. Aussi, quand il vint ce soir de mai 1902, dans son plus beau costume, demander sa main à son père, elle crut que c’était un rêve. Le plus fabuleux de tous les Tziganes du nord de l’Europe voulait la marier ! Elle était sur un nuage. De plus, pour cette petite Gitane au corps frêle et à la beauté noble et farouche, épouser un violoniste, virtuose de surcroît, représentait le meilleur des partis possibles. Avec un musicien, elle et ses enfants ne crèveraient jamais de faim.

Les épousailles eurent lieu ce même mois en territoire polonais occupé, dans la ville de Czestochowa, lieu mythique où de nombreux Gitans viennent chaque année en pèlerinage pour glorifier la Vierge noire.

IV – Une naissance

Le blizzard de la Baltique balayait toute la plaine blanchie en faisant virevolter des millions de petits flocons. Les longs sapins du Nord, affolés, courbaient l’échine et secouaient leurs branchages en émettant les sifflements des tristes soirs d’hiver. La neige tombait sans interruption depuis une semaine ; le manteau blanc avait atteint la hauteur des essieux. Pour se rendre d’une roulotte à l’autre, il fallait se frayer un passage à la pelle. Dans la clairière, la douzaine de verdines du clan de Bolochka stationnaient pour la saison glaciale, blotties les unes contre les autres, faisant bloc aux courants d’air. Les chevaux et la ménagerie avaient été rassemblés dans une grange désaffectée à quelques centaines de pas plus loin. Quelques petits chiens se cachaient sous les roulottes en grelottant, tandis que les humains se calfeutraient à l’intérieur, bien au chaud devant leur poêle.

Dans la verdine de Tochka, un petit brasero ronronnait sans interruption en émettant une douce et confortable chaleur. Au-dessus, une espèce de bouillie de blé mélangée à de la viande séchée mitonnait doucement. À côté, un gros samovar répandait une odeur de thé, embaumant le lieu d’une senteur sucrée.

Dans le lit, sous le large édredon de duvet, Milanda, couchée sur le dos, les yeux fermés, se tenait le ventre. Soudain, elle supplia Tochka qui accordait son violon à la lumière vacillante d’une bougie :

« Ça y est ! Je crois qu’il est là, je sens que ça vient ! Va vite me chercher la Taïmba ! »

Aussitôt, Tochka remit l’instrument dans son étui, chaussa ses grandes bottes de cuir, prit son manteau et son chapeau, puis alluma une petite lanterne. Dès qu’il ouvrit la porte, elle claqua au vent, vibrant dans tous les sens. Un courant d’air mêlé de neige s’engouffra à l’intérieur de la roulotte. Il la referma bien promptement avant de s’enfuir dans la nuit. Vingt minutes plus tard, il revint accompagné d’une forte femme aux cheveux gris et au visage ridé. Elle secoua la neige de sa cape avant de l’enlever et sortit de son sac de cuir tout un tas de linges blancs. Elle se pencha sur Milanda. Son visage était blême. Elle lui toucha le front et l’entrejambe, puis se retournant vers Tochka, elle lui dit d’un ton grave :

« Il faut que tu m’aides ! Fais bouillir de l’eau rapidement. À la façon dont se tient le bébé, à mon avis, c’est une fille ! »

Effectivement, après mille contorsions, soubresauts, cris éperdus au milieu de la nuit, Milanda accoucha d’une petite fille[5].

Tochka décida d’appeler son enfant Marie, en hommage à la mère du Christ. Mais, comme cette naissance avait eu lieu sous un monceau de neige épaisse, il lui rajouta le suffixe « iv » qui veut dire « neige » en romanès. La petite fille se prénomma donc Mariv.

Le lendemain, malgré les bourrasques et les congères, toutes les familles du clan vinrent, les unes après les autres, embrasser et admirer le bout du nez de la petite Mariv. Milanda lui donnait le sein tandis que Tochka se lissait la moustache en tendant l’archet de son violon. Il était fier.

Cette année-là, l’hiver fut particulièrement rude ; les provisions de poisson et de viande séchée ainsi que les sacs de blé diminuaient à vue d’œil. De temps en temps, pour améliorer l’ordinaire des familles, un chasseur qui avait fait une belle prise venait troquer sa biche fraîchement abattue contre quelques paniers d’osier et du tissu d’Italie. Malgré le froid, Mariv s’accrocha à la vie et fut baptisée à Czestochowa par le rachaïl, l’aumônier des gens du voyage lors du pèlerinage à la Vierge noire.

V – Les malheurs de Tochka

Au début du siècle dernier, la verdine du Gitan du nord de l’Europe était un petit bijou de maison mobile. Aujourd’hui pièce de musée, elle a complètement disparu. Les dernières furent construites dans les années 1950 et, mis à part les pneus, elles n’étaient guère différentes de celles que l’on pouvait voir à la fin du XIXe siècle. D’abord, l’ouvrage était entièrement confectionné en bois par des charrons et des charpentiers. Le bohémien qui en prenait commande s’y enfermait toute une nuit avec une bougie pour en tester l’étanchéité. Si aucun courant d’air ne passait au travers des parois, alors là, seulement, il la payait et repartait avec.

La verdine reposait sur deux essieux. Celui de l’avant pouvait pivoter. Les roues étaient hautes, en bois cerclé de fer avec de grands rayons. La roulotte ne dépassait jamais plus de 2,50 mètres en largeur mais pouvait atteindre, en longueur, facilement sept bons mètres avec les brancards. Le toit, arrondi sur toute sa longueur, se prolongeait sur l’avant pour faire une sorte d’auvent pour le cocher. Un large marchepied donnait sur la porte d’entrée, ainsi, les jours de pluie, le conducteur était abrité et pouvait rentrer chez lui sans se mouiller.

De chaque côté, une fenêtre égayait son pourtour de peinture vive. Quelquefois, des fleurs étaient suspendues aux volets. Chaque famille gitane mettait un point d’honneur à orner sa roulotte. Mais, c’est à l’intérieur que s’exprimait toute l’ingéniosité de ces peuples nomades… L’espace étant compté, tout était habilement placé, chaque chose avait sa place. La bohémienne rangeait son habitation avec une minutie d’horloger. Le lit des parents, surélevé, se tenait généralement au fond. Les enfants, eux, s’allongeaient sur une grande paillasse étendue juste au-dessous. Ainsi, chaque Gitan, devenu adulte pouvait s’enorgueillir de s’être endormi bercé par les cris d’amour de ses parents. La roulotte pouvait aussi disposer de banquettes pliantes qui se transformaient en bancs de table. Dans le plancher, on distinguait une trappe. Elle était très utile pour s’échapper secrètement quand on était recherché par la police. Un brasero avec un cornet s’imbriquait dans un coin. De nombreuses ridelles et des placards servaient à stocker denrées et ustensiles. Mais le véritable garde-manger se trouvait généralement sous le plancher, près des roues, à côté du seau hygiénique en métal qui bringuebalait au fil des routes et des ornières. Tirés par un ou deux chevaux, nos antiques nomades parcouraient l’Europe à vitesse de tortue. Les chiens suivaient en jappant tandis que les chats ronronnaient sur le grand lit. Le singe espiègle demeurait enfermé dans sa cage à l’extérieur et l’ours de Bolochka avait une loge indépendante à l’arrière du véhicule.

Ainsi les années passaient, au fil des voyages et des paysages sans cesse renouvelés. La petite Mariv grandissait sous le regard attendri de ses parents. Elle apprenait à confectionner les paniers, à rempailler les chaises et à danser en jouant du tambourin pour accompagner son père.

Depuis la naissance de Mariv, et malgré les implorations à la Vierge noire et les cierges brûlés dans les églises, le ventre de Milanda n’avait donné que des fausses couches. La vie difficile et instable imposée par les voyages usait les femmes prématurément.

Un soir d’hiver, alors qu’il faisait très froid dans la grande lande polonaise dénudée que la tribu traversait lentement, Milanda, qui ne se sentait pas bien, alla se coucher à la tombée de la nuit. Elle se mit à tousser, à cracher du sang et fut prise de fièvre. Tochka et la jeune Mariv eurent beau lui prodiguer mille soins attentifs, aller chercher un médecin, elle poussa son dernier soupir une semaine plus tard, entourée des siens. Le chagrin de Tochka fut immense. Il fit célébrer une grande messe. Mais, comme la terre était gelée, il fut impossible d’enterrer immédiatement le corps de sa bien-aimée. Le cercueil de Milanda resta accroché sous la roulotte et se promena ainsi à travers la Pologne. Lorsqu’on put enfin l’ensevelir dans un cimetière des environs de Czestochowa, Tochka souleva une dernière fois le couvercle du cercueil pour admirer sa compagne trépassée. Il fut tellement frappé par la beauté de son visage qu’il jura de ne jamais plus se remarier. Le corps gelé de Milanda faisait ressortir ses traits et briller sa peau comme une poupée de cire. Il avait l’impression d’avoir devant lui une créature céleste.

Quand le conflit mondial de 14-18 et la révolution bolchevique éclatèrent, embrasant toute l’Europe et faisant onze millions de cadavres, certains hommes issus du monde nomade furent enrôlés de force dans l’armée allemande. Mais beaucoup, comme ceux du clan de Bolochka, qui ne savaient ni lire ni écrire, ne furent pas retenus. Ainsi, ces éternels itinérants purent échapper à la boucherie et continuer à errer dans les territoires où l’on n’entendait pas encore le bruit des bottes et du canon.

VI – Conversation dans un train de soldats

Début décembre 1918

Dans les lourds wagons de bois réquisitionnés par l’armée allemande pour rapatrier ses troupes après l’armistice du 11 novembre 1918, tandis qu’un long convoi traversait la campagne blanche au son saccadé et crachoteur de la machine à vapeur qui maculait la plaine glacée de ses volutes de fumée grise, une conversation entre un colonel et son caporal allait, à l’intérieur d’un compartiment, décousue et volubile :

« Ah, mon cher ! Malgré la défaite, je suis heureux que cette guerre soit terminée. Nous pouvons enfin rentrer chez nous.

— Mon colonel, reprend le subalterne dans une moue de dégoût, cet armistice est un coup de poignard dans le dos. Nous nous sommes tout simplement fait gruger, humilier par cette signature !

— Caporal, il fallait bien que l’État-Major se rende à l’évidence, nos troupes étaient à bout de force. C’est peut-être deux millions d’Allemands qui sont morts dans cette guerre ! Que de cadavres ! De plus, nous avions les Anglais, les Américains et les Français sur les reins. Nous n’aurions pas tenu bien longtemps !

— Nous étions encore bien enfoncés dans la France et nous ne reculions pas. Notre armement était supérieur ! Avec un bon ravitaillement derrière, nous aurions pu encore tenir des années et, qui sait, envahir Paris !

— Vous présumez peut-être un peu de nos forces… En attendant, je suis heureux de retrouver ma famille. J’ai conservé mes deux bras et mes deux jambes, ma tête est entière, c’est l’essentiel. Votre blessure, caporal, ne vous fait-elle pas trop souffrir ? »

Le soldat passa sa main droite sur la grosse moustache qui lui barrait tout le visage puis répliqua, désabusé :

— Je fais avec, mais ce n’est rien comparé à l’ignominie que la grande Allemagne vient de subir !

— Caporal, je vous trouve bien aigri pour ce retour au pays.

— Il y a de quoi, colonel von Kobler, avec cette guerre perdue, notre empire va être amputé… Nos provinces d’Alsace et de Lorraine vont retourner dans le giron français, la Pologne recouvrera elle aussi son indépendance… Nous perdrons tout ce pour quoi nos aïeux se sont battus.

— Laissons s’accomplir les négociations. Mais oui, en effet, c’est dans la probabilité des choses.

— Tout cela est de la faute de nos dirigeants véreux… Et de la juiverie internationale ! Je reste persuadé que nous avions les moyens techniques de gagner cette ultime bataille ! Ces chiens trahissent leur propre patrie en se laissant acheter.

— Pourquoi donc, caporal, mettez-vous les Juifs dans cet armistice ?

— Mon colonel, les Juifs sont une sale race. Ils sont puissants et pèsent un poids énorme dans le monde des affaires, dans le monde politique et dans celui du spectacle… Ils sont à l’affût de tout, ils nous dirigent en secret. Ce sont eux qui tirent les ficelles ! Pour réorganiser le pays, il faudra les empêcher de nuire… Ah, au fait, est-il vrai que vous êtes baron, mon colonel ?

— C’est aller un peu vite en succession, caporal. En effet, le baron Sigmund von Kobler est mon père. À son décès, que j’espère le plus lointain possible, j’hériterai de la baronnie. Lorsque je disparaîtrai à mon tour, ce sera mon fils, Franz, qui prendra la suite. Mon fils est né en 1914, juste au début du conflit. Je ne l’ai entraperçu qu’à deux reprises au cours de ces quatre années de guerre. Je vais enfin pouvoir l’embrasser, le voir grandir et passer mon premier Noël en famille. La fin des hostilités m’apporte cette joie. Et vous, n’avez-vous pas une fiancée qui vous attend quelque part ?

— Non, mon colonel, à mon retour, je me lancerai en politique. Et si un jour il y a une autre guerre, ce que j’espère, le peuple allemand effacera cet affront de manière brillante ! »

En terminant sa phrase, il prit un air sentencieux et allongea son bras prophétiquement. Le regard inquiétant et lointain qui accompagnait ses paroles témoignait de l’ampleur de son amertume.

VII – L’enfance de Franz von Kobler

Niché au creux d’une vallée verdoyante entourée de montagnes, le charmant village de Rosendorf semblait jouir d’une profonde tranquillité. Les habitants, paysans pour la plupart, vaquaient à leurs occupations champêtres, goûtant au bonheur simple du travail bien fait et du devoir accompli.

À demi cachée par les grands sapins sombres qui tapissaient le flanc de la solide colline comme une laine noire, la gentilhommière du baron Sigmund von Kobler surplombait le village, imposante et raffinée à la fois. C’était une belle demeure altière construite au XVIIe siècle, avec des colombages en dégradé, des fenêtres et des portes hautes, deux pigeonniers en forme de tour et deux étages de chambres en enfilade.

À l’intérieur, entouré de meubles cossus et d’une décoration recherchée, le baron, veuf depuis peu, administrait son domaine et ses fermages comme un chef d’orchestre dirigerait une symphonie : d’une façon allante et ferme, mais avec respiration, mesure, amplitude, couleur et maestria. Les paysans ne se plaignaient jamais. Ils semblaient au contraire riches et heureux de vivre. La crise économique qui sévissait dans toute l’Allemagne d’après-guerre ne paraissait pas toucher ces laborieux de la Souabe. Leurs terres les nourrissaient amplement.