7,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Libros del Zorzal

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

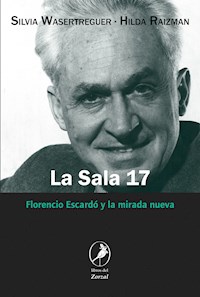

Florencio Escardó (1904-1992) fue un destacado médico pediatra, sanitarista y escritor argentino. Nació en la ciudad de Mendoza y cursó sus estudios en Buenos Aires, en el Colegio Nacional. Fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y luego vicerrector de la misma. Su labor descollante se desarrolló en el Hospital de Niños "Ricardo Gutiérrez" de esta ciudad. Fue un escritor científico y de creación digno de nota. En 1984 fue galardonado con el Premio Konex en el rubro "Letras" y declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. La Sala 17 narra, desde la cálida perspectiva de dos de sus discípulas, los innovadores avances que Florencio Escardó hizo posibles en el Hospital de Niños y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Con el cariño y agradecimiento que implica todo homenaje al maestro, este libro salda una deuda pendiente con la memoria de este científico y escritor de talla internacional.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 327

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Silvia WasertreguerHilda Raizman

La Sala 17

Florencio Escardó y la mirada nueva

Wasertreguer, Silvia

La sala 17 / Silvia Wasertreguer y Hilda Raizman . - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2014. - (Puentes; 0)

E-Book.

ISBN 978-987-599-365-5

1. Biografías de Médicos Argentinos. I. Raizman , Hilda II. Título

CDD 925

©Libros del Zorzal, 2009

Buenos Aires, Argentina

Printed in Argentina

Hecho el depósito que previene la ley 11.723

Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de este libro, escríbanos a:

Asimismo, puede consultar nuestra página web:

<www.delzorz al.com.ar>

Índice

Introducción | 6

Capítulo 1

Un pediatra innovador | 9

Capítulo 2

La Sala 17 | 29

Capítulo 3

La cátedra de pediatría | 60

Capítulo 4

La residencia en el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” | 81

Capítulo 5

Trabajo interdisciplinario en la Isla Maciel | 99

Capítulo 6

Gestión en la Universidad de Buenos Aires | 116

Capítulo 7

Poeta, escritor y periodista | 137

Capítulo 8

Florencio Escardó. Algunos aspectos de su personalidad | 155

Anexo 1

Entrevistas a colegas, discípulos y contemporáneos | 178

Doctora Elsa Miatello (2 de julio de 2008) | 178

Doctor Richard Ehrenbock (3 de septiembre de 2002) | 180

Doctora Martha Traverso (3 de agosto de 2002) | 182

Licenciada Sara Rosencovich (2 de octubre de 2002) | 185

Doctora Mabel Munist (22 de enero de 2003) | 187

Doctor Guillermo Rinaldi (23 de junio de 2000) | 188

Licenciada Eva Giberti (30 de diciembre de 2004) | 190

Doctora Nélida R. de Fernández (14 de agosto de 2002) | 193

Doctor Carlos J. García Díaz (9 de mayo de 2003) | 194

Doctor Alberto Chattás (27 de julio del 2002) | 198

Doctora Susana Ragatke (31 de julio 2002) | 200

Doctor Jorge Brieva (31 julio de 2002) | 202

Doctora María E. Ciceri (23 de junio de 2000) | 206

Doctor Rubén Wainszelbaum (6 de noviembre de 2002) | 207

Doctor Carlos Alberto Cánepa (14 de agosto de 2002) | 209

Doctora Sara H. Fernández Cornejo (4 de septiembre de 2006) | 211

Doctora Nélida Pilar Fernández Busso (13 de noviembre de 2002) | 212

El escritor Horacio Salas (3 de junio de 2005) | 214

Anexo 2

Personal de la Sala 17 | 219

Anexo 3

Nota del Dr. Escardó a propósito de la creación de la Cátedra de Psicología Médica en la Facultad de Medicina de la UBA | 225

Anexo 4

Ley 13.031 | 228

Anexo 5

Nuevo texto del juramento hipocrático | 232

Bibliografía | 234

Introducción

Yo aprecio en mí mismo dos condiciones fundamentales: la mirada nueva y la capacidad de indignación. Por la primera el mundo se me aparece como recién creado, mis ojos no hacen costumbres y me asiste una continua visión adánica que me da esa imagen constantemente renovada del mundo.

Pasan los años y me sigo indignando por lo que hallo injusto y esa indignación me posee y me traspasa y me hace sentir vivo; el día que se agote en mí habré empezado a morir. Me considero un inconformista conforme de serlo y un revisionista activo; creo que todo, absolutamente todo, palabras, técnicas, teorías, principios y reglas pueden revisarse y deben revisarse. Tal vez ésta sea la mecánica interna de mi mirada nueva.

(Palabras pronunciadas por Florencio Escardó con motivo del 35º aniversario de su graduación, 20 de junio de 1964.)

La mirada nueva, la mirada capaz de descubrir la realidad desde otro ángulo, corriendo el velo que el prejuicio y la rutina tiende ante nuestros ojos. Esa “mirada nueva” era propia de Florencio Escardó y nos sorprendía frecuentemente descubriendo el lado insólito y sin embargo esencial de las cosas.

Mucho tiene que ver la figura que vamos a describir con la historia que se va a relatar, historia que marcó una época en la concepción médica de la infancia y que se vio reflejada en el desarrollo que vivió la Sala 171 durante su intervención.

Escardó fue, qué duda cabe, un personaje singular. Desprovisto de las anteojeras que frecuentemente imponen la rutina y la comodidad, pudo detectar las deficiencias que se manifestaban en la medicina pediátrica que se practicaba en su momento, como así también advertir las dificultades por las que atravesaba el país.

Pero Escardó no era hombre de hallarse cómodo en el papel de observador, volcó su esfuerzo en la lucha por abrir ventanas y dejar entrar aire puro en un ambiente médico cerrado y enrarecido por nocivos prejuicios.

Las autoras de este trabajo nos conocimos en la cátedra de Florencio Escardó cuando iniciamos nuestra actividad como pediatras. El haber transitado una etapa muy importante de nuestra carrera médica bajo su orientación influyó en forma determinante en nuestra labor profesional. Recordar su figura, su sonrisa, sus palabras, aún nos emociona y conmueve. Sus enseñanzas de compromiso ético y su visión humanista marcaron a fondo nuestra propia concepción de la medicina, de allí que —deseando salvar del olvido aquella etapa tan querida por nosotras y tan importante desde el punto de vista formativo— hemos decidido recrearla en este trabajo.

El conocimiento pediátrico ha progresado enormemente y se cuenta con mayores recursos tecnológicos y terapéuticos. La problemática de la medicina actual y la de los médicos que la ejercen ha cambiado, sin embargo, muchos de los problemas que se plantearon en esa época siguen vigentes y continúan sin ser resueltos.

Esta es una crónica centrada fundamentalmente en el análisis de las actividades que se realizaron tanto en el área de la Segunda Cátedra de Pediatría, Sala 17 del Hospital de Niños de Buenos Aires Ricardo Gutiérrez, como en la Universidad de Buenos Aires, destacando el importante papel jugado por el doctor Escardó. Su retorno al Hospital de Niños y a la UBA en el año 1955 coincidió con la iniciación en la universidad de una época llamada de “oro” por algunos historiadores, caracterizada por un gran desarrollo del nivel académico, auge de las investigaciones y un prolongado ejercicio democrático en su seno.

Han transcurrido más de cincuenta años de esta experiencia y es probable que este relato muestre en ciertas ocasiones omisiones inevitables en una reconstrucción que data de tanto tiempo y que ha sido poco documentada. Creemos que nuestro aporte servirá de estímulo para todos los que piensan que existen posibilidades de ejercer una medicina centrada en la persona, mediante el trabajo interdisciplinario con proyección social.

Estamos convencidas de que la lectura de este libro podrá ser de utilidad tanto para los estudiantes de medicina y médicos jóvenes, como para los profesionales de otras disciplinas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, asistentes sociales, enfermeras y público en general, interesados en una medicina que enfoque al ser humano en su totalidad, meta que persiguió durante toda su vida el doctor Escardó.

Hilda RaizmanSilvia Wasertreguer

Capítulo 1

Un pediatra innovador

Creo que será oportuno que repita lo que todo el mundo sabe. Yo soy un hombre de la Reforma Universitaria (Escardó 1970).

Su trayectoria profesional y docente

Florencio Escardó fue un prestigioso pediatra y profesor universitario, pero además se destacó como poeta, escritor y periodista.

En sus memorias, él decía que se consideraba universitario desde los doce años de edad porque había estudiado en el Colegio Nacional de Buenos Aires que dependía de la UBA, del cual egresó con el título bachiller en1922, con las mejores calificaciones en todos los años (Escardó 1956: 5).

Ingresó a la Facultad de Ciencias Médicas en el año1923. En ese entonces esa facultad estaba situada al lado del Hospital de Clínicas, hospital-escuela con que contaba la facultad desde 1883 (Halperin Donghi 2002).

Posiblemente decidió ser médico siguiendo la tradición familiar, ya que su bisabuelo Gregorio de Andrada Taborda y su tío Víctor Escardó y Anaya habían sido médicos muy reconocidos en Uruguay.

Su vocación por la pediatría nacida en su período de estudiante lo llevó, en 1925, a concursar e ingresar como practicante a la guardia del Hospital de Niños de Buenos Aires donde pasó por todas las categorías, desde ayudante hasta practicante mayor. En esos años tuvo como compañero de guardia a Arnaldo Rascovsky con el que compartió posteriormente su trabajo profesional en la sala del doctor Gareiso.

Impactado, en ese entonces, por el ambiente hospitalario y por sus vivencias en la facultad, escribe su primera versión de su futuro libro Siluetas descoloridas, donde con fina ironía realiza una crónica sobre la vida en esos centros de estudio.

Se graduó con el título de médico el 20 de junio de 1929 y firmó su diploma el doctor Ricardo Rojas, el prestigioso historiador, en ese entonces rector de la UBA. Su número de matrícula fue 1747.

De inmediato viaja a Europa para realizar cursos de perfeccionamiento en pediatría y en Francia concurre como médico asistente a la Clínica del Profesor Rohmer de Estrasburgo.

Regresa de su viaje en el año 1931 e inicia su actividad como pediatra en el Servicio de Lactantes de la Maternidad Samuel Gache del Hospital Rawson, con el profesor Nicanor Palacios Costa, donde permanece hasta 1934.

Durante ese período, elige como tema de tesis del doctorado Laenfermedad celíaca (Escardó 1933). La define como “una enfermedad misteriosa y frecuente en nuestro país y que su aporte podría ser obra útil, ausente hasta ahora en la literatura médica de lengua española”. Presenta la tesis en la Facultad de Medicina de Buenos Aires siendo su padrino el doctor Enrique Adalid.2 Recibe por la misma el premio “Ángel Centeno”. Se doctoró el 11 de octubre de 1933.

Publicó el trabajo titulado “La curva ponderal del recién nacido en la primera semana” que fue presentado y discutido para su admisión a la Sociedad Argentina de Pediatría. Además realizó varios trabajos sobre temas de neonatología con el profesor Nicanor Palacios Costa.

Publicó también el libro Nociones de puericultura, excelente texto que refiere las características y cuidados del recién nacido y el lactante sano. Su énfasis en la prevención se adelanta al concepto de promoción y protección de la salud tan vigente actualmente.

Ingreso al Hospital de Niños de Buenos Aires

Ingresó al Hospital de Niños de Buenos Aires como médico adjunto en 1934 y luego de recorrer todo el escalafón jerárquico llegó a ser jefe de servicio.

En 1936 ingresa a la Sala 17 de Neuropsiquiatría y Endocrinología de ese hospital, estableciendo un estrecho vínculo con su jefe el doctor Aquiles Gareiso del que se consideraba su discípulo y de quien guardó siempre un recuerdo entrañable. Este servicio estaba ubicado en la ex-Sala 17, hoy Unidades 9 y10.

Refiriéndose a la sala y a su jefe, Escardó dice:

La sala fue creada en 1933 por el doctor Rodolfo Rivarola, preclaro y malogrado director del hospital. El doctor Aquiles Gareiso que había ingresado al hospital en el año 1900 y era jefe del Consultorio de Neurología, fue elegido como su jefe natural. La sala se convirtió pronto en un centro de intensa actividad y en una escuela que pertenece a la historia. Sería imposible reseñar en detalle su producción y trayectoria, pero sí conviene señalar algunos hechos esenciales: allí se dio personalidad mundial a la neuropediatría como disciplina complementaria de la medicina de niños y no subsidiaria de la neurología del adulto; se inició el enfoque psicosomático de la pediatría; se inició el punto de vista psicológico y psicohigiénico; se dieron las bases técnicas de la rehabilitación sobre bases científicas rigurosas; se sistematizaron los primeros trabajos sobre endocrinología infantil con criterio neuropediátrico.[...] Frente a la realidad actual todo eso parece poquísimo; pero Gareiso, con su dulce tenacidad, abrió los surcos sobre tierra no arada (Escardó 1962: 42-43).

Fueron sus compañeros de sala en ese entonces los doctores Alejandro Petre, Pedro Sagreras, Samuel Schere, Luis Rascovsky, Juan Carlos Pizarro y Arnaldo Rascovsky (Figari 1995: 618-619).

En 1942 Escardó fue nombrado subjefe de ese servicio.

Frente a esa sala se conserva aún un ceibo que plantó Gareiso junto a Escardó y al pie del mismo se puede observar una placa que dice lo siguiente: “Aquí trabaja, estudia y enseña hace más de cuarenta años Aquiles Gareiso maestro por antonomasia. El 11 de noviembre de 1943 sus discípulos, amigos, compañeros, colaboradores, colocamos esta placa como homenaje a su vida ejemplar y para edificación de quien la lea”.

También, ese mismo día, se realizó en la Sociedad Argentina de Pediatría una sesión extraordinaria en homenaje al doctor Gareiso donde sus discípulos presentaron trabajos efectuados en su servicio. Escardó fue secretario de la “Comisión de homenaje” que estaba integrada por destacados profesores de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, entre los que figuraban: Gregorio Aráoz Alfaro, Ramón Carrillo, Pedro de Elizalde, Juan P. Garrahan, Roque A. Izzo, Nicanor Palacios Costa, Aníbal Aristía (Santiago de Chile), Víctor Escardó y Anaya (Montevideo). Por encargo de los organizadores, Escardó escribió la biografía y semblanza de su “Maestro” (Escardó 1943).

Durante su primer período en el Hospital de Niños que finalizó en 1946, fue muy prolífico en sus publicaciones. Publicó ocho libros sobre temas relacionados con la pediatría de los cuales destacamos: La inapetencia infantil en 1940, Neurologíainfantil y Manual de Neurología con el doctor Aquiles Gareiso en1936 y 1942 respectivamente y la Neumoencefalografía en el lactante en 1944, que fue su tesis del profesorado.

En sus numerosos trabajos, publicados en su mayoría en Archivos Argentinos de Pediatría, abordó temas relacionados fundamentalmente con puericultura, alimentación y neurología.

En 1946 Aquiles Gareiso fue separado de su cargo por razones políticas (hecho frecuente en esa época) (Rotunno y Díaz de Guijarro 2003: 95-97).

Escardó relata el episodio de la siguiente manera:

A principios de 1946 el doctor Aquiles Gareiso, cuyo subjefe era y con quien había trabajado ininterrumpidamente desde 1936, es desconsideradamente separado de su cargo en el servicio que había fundado y conducido a un altísimo grado de eficiencia y notoriedad técnica y científica. Ante tal situación presenté, al entonces Interventor del Hospital doctor Pascual Cervini, mi renuncia al cargo de Subjefe de Servicio dirigido desde su fundación por mi ilustre maestro (Escardó 1956: 6).

Las autoridades del hospital no aceptan su renuncia y en mayo de 1947 decretan su cesantía en todos los cargos que como honorario o rentado desempeñaba en el Hospital de Niños en sucalidad de médico.

Recordando este hecho hace notar Escardó el carácter insidioso de la resolución, por cuanto jamás tuvo sueldo alguno como médico del hospital. Termina así su actuación en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Separado del mismo siguió ejerciendo su trabajo profesional en su consultorio privado.

Carrera docente

En el año 1934, tres años después de su regreso de Europa, inicia su carrera docente.

Realiza sus primeras prácticas en la enseñanza como ayudante de trabajos prácticos en la cátedra del profesor Roque A. Izzo en el Centro de Investigaciones Tisiológicas que funcionaba en el Hospital Tornú, donde concurrió durante varios años. Allí dictó cursos sistematizados de semiología pediátrica y completó su formación docente con el profesor Pedro Elizalde en el Hospital de Clínicas.

En ese tiempo entabló estrechos vínculos de amistad con sus compañeros Marcos Schere y Julio César Lascano González, profesionales que lo acompañaron durante largos años.

Al evocar ese período Escardó dice: “En ese momento yo era un alumno más que repasaba su carrera, no alguien necesitado de tomar íntimo contacto con la mística y la mecánica del hecho docente; [los profesores] se ocupaban de que yo supiese tales o cuales cosas, no de cómo debería transmitirlas a mis potenciales alumnos” (Escardó 1970: 2).

En 1941 es nombrado docente libre de Pediatría y diez meses después, por concurso de oposición y por unanimidad de votos del jurado, profesor adjunto de Clínica Pediátrica y Puericultura de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA. ¡Tenía solo 38 años! Él comenta: “me hallé a los 38 años de edad incorporado al cuerpo docente de la Escuela [...] Yo dispuesto a seguir siendo aprendiz, me veía de antuvión enfrentado a enseñar a futuros médicos. Fueron días de profunda meditación y de profunda perplejidad, de angustiosos planteos introspectivos y de largas consultas con el venerado maestro Gareiso.” (Escardó 1970: 3).

Como profesor adjunto siguió trabajando con el profesor Roque A. Izzo dictando cursos sistematizados de semiología pediátrica y con el profesor Juan P. Garrahan organizando el Departamento de Neuropediatría en el Hospital de Clínicas.

Su trabajo como profesor lo llevó a un replanteo de su actividad. Se refiere a ello como una “crisis” y la describe así:

Fue en esa época que comenzó a fermentar dentro de mí una crisis que día a día se fue haciendo más profunda y cargándose cada vez de mayores potencialidades: la medicina tal cual la veía a mi alrededor se me tornó casi incomprensible, entendí en medio de agudas revisiones que yo no tenía mucho que ver con “el caso clínico” y con el niño singular que me querían mostrar en las clases. Los libros de pediatría, aun los más afamados, me parecieron de pronto tan chirriantes y obsoletos como los tranvías, sentí que algo sonaba a hueco pero no sabía bien qué y empecé a experimentar algo así como un sacro horror a los cazadores de premios, a los coleccionistas de certificados de cursos consistentes en ringleras de disertaciones preparadas el día anterior. Percibí en la vida académica un proceso inflacionario como en la moneda y sin pausa pero con prisa me fui alejando de un mundo cultural que ya no tenía nada que ver conmigo. Experimenté la dura soledad del heterodoxo que aún no ha edificado su propia ortodoxia, y, alcanzando que buena parte de la llamada medicina del niño era una medicina infantil, fui desembocando en la pediatría psicosomática o como se llame. [...] Frente a los planteos que surgían dentro de mí me encontré solo, inmensamente solo, las palabras solidarias venían de muy lejos y a menudo en idiomas extraños: Weizsaecker, von Krehl, Flanders Dunbar, Carlos Alberto Seguin, Portmann, Mistschelich, Gebser, Halliday, Spitz y Rof Carballo (Escardó 1970: 4-5).

El 22 de noviembre de 1946, cuatro años después del concurso para profesor adjunto, Escardó recibe la confirmación de su nombramiento, pero este hecho coincidió con la grave situación que atravesaba la universidad; la UBA había sido intervenida por el Poder Ejecutivo, numerosos profesores habían sido expulsados por opositores al régimen y por solidaridad otros habían renunciado. El gobierno del General Juan Domingo Perón proyectaba la promulgación de una ley que anulaba la autonomía universitaria. Frente a estos sucesos, la Agrupación de Profesores Extraordinarios y Adjuntos de la Facultad de Medicina de la que Escardó formaba parte, presentó en noviembre de 1946 un manifiesto, ratificado por la Asamblea Universitaria, en contra de dicho proyecto. Este documento redactado por Escardó, tuvo gran repercusión periodística (ver anexo 4) (Escardó 1956: 30-32).

Tomando en cuenta estos hechos Escardó decide rechazar su nombramiento de profesor y, dirigiéndose al interventor de la universidad, le contesta de la siguiente manera:

En los hechos se trata de un mero trámite administrativo que da consagración a una carrera docente que significa doce años de dedicación, pero se produce cuando se separa, sin la más elemental forma de sumario, a profesores que honran la ciencia y la cultura, y cuando se dictan medidas que entrañan verdaderas amenazas a los profesores en su carácter de jueces examinadores, con lo que se determina el más grave menoscabo de la condición de docente. Por estas razones solicito quiera Ud. tomar nota de mi rechazo de tal confirmación (Escardó 1956: 8).

No es de sorprender que ante esta valiente y honesta actitud, el delegado interventor resolviese la cesantía de Escardó en sus funciones docentes y así termina su primer ciclo de actividad docente en la Universidad de Buenos Aires.

Pese a esas protestas a las que se sumaron las de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y las de los partidos políticos opositores al gobierno, el Senado de la Nación aprobó en 1947 la Ley 13.031 que anulaba la autonomía universitaria (ver anexo 4) (Mangone y Warley 1984: 27-31).

Poco tiempo después se produce el episodio similar en el Hospital de Niños, ya relatado. Así, sin cátedra ni servicio hospitalario, Escardó continuó su actividad asistencial y docente en su consultorio privado.

El exilio profesional y docente

Escardó llamó el exilio al período en el que estuvo separado de su actividad hospitalaria y universitaria.

En sus memorias confiesa:

Todo parecía ordenarse con lógica externa en mi vida académica, cuando sobrevinieron los sucesos del año 45, la universidad fue avasallada y sobretodo envilecida, mi sensibilidad ciudadana no supo aguantarlo y perdiendo cuanto había ganado comencé mis nueve años de exilio. Muchas veces he pensado si no fue mi deber quedarme a resistir la ola desde adentro; pero también he comprendido que no pude hacer otra cosa; los argentinos estábamos divididos a fondo y había que elegir. Yo tomé el camino que mi civismo me señaló, pero también es muy posible que la crisis externa fuese cónsona con mi proceso interno y que yo no estuviese todavía maduro para ese género de lucha. Además no era todavía ni un líder ni un jefe de escuela. Seguí la vía que me mostraron hombres a quienes respetaba y perdí el respeto a hombres que hasta entonces había respetado. De cualquier manera la pérdida de la enseñanza y del hospital fue para mí una mutilación tremenda. Pero si la depresión cívica duró mucho la depresión docente duró muy poco. Cuando se ha nacido para enseñar la tribuna es lo de menos, se enseña lo mismo en un paraninfo que en una mesa de café.

La solución se me ofreció por sí misma de un modo casi ingenuo y como automático; comencé a dar cursos en mi propio consultorio y en mi casa particular. Por nada extraña paradoja allí se formaron mis mejores discípulos; los que hoy ocupan lugares de avanzada y de renovación en la pediatría (Escardó 1970: 5-6).

Los primeros discípulos a los que se refiere Escardó fueron entre otros: M. Waissmann, A. J. Campo, J. Almeida, C. Robles Gorriti, R. Riopedre, H. P. Marino, M. Allaria, C. Pepa, M. Turner, C. Bottaro Castilla, J. Provenzal y los médicos extranjeros C. M. Rincón, de Caracas; E. Uribe de Jiménez, de Barranquilla; J. B. Castaño, de Bogotá; R. Londoño y R. Córdoba, de Medellín.

Las clases las daba en pequeños grupos, con presentación y discusión de pacientes. Su discípulo Guillermo Rinaldi comenta: “Cuando lo echaron, él trabajó solamente en el consultorio, pero hizo allí una especie de cátedra paralela para los egresados que querían hacer pediatría y que habían sido de alguna manera sus discípulos.”

En su libro La Pediatría, medicina del hombre Escardó dice:

Apartado de mi cátedra universitaria, un grupo de jóvenes me rodeó asiduamente; fueron muchos los que de un modo regular o inconstante y salpicado acudieron a los cursillos de mi consultorio particular que, poco a poco, se convirtieron en amistosas e informales tertulias. Con la implacable avidez de los jóvenes me fueron planteados, además del caso concreto e inmediato, problemas relacionados con la medicina en general, con la pediatría en especial y con el ejercicio profesional en particular. Tales inquisiciones me permitieron ir columbrando las apetencias, sedes y requerimientos de la nueva generación frente a la modernidad y a la actualidad de la medicina infantil (Escardó 1951).

Considerando que la enseñanza en consultorio era insuficiente para la formación pediátrica, recurrió a la colaboración del doctor Aníbal Ariztía, profesor de pediatría del Hospital Calvo Mackenna de Santiago de Chile, quien admitió como becarios a sus discípulos que –viviendo en el hospital– recibieron alojamiento, comida y enseñanza durante un año. Fueron sucesivamente beneficiados por tan extraordinaria beca los médicos R. Riopedre, J. Almeida, H. Rinaldi, H. P. Marino, C. Robles Gorriti, F. Escardó (h), R. Reynoso y C. González.

Escardó llamó la Escuela al marco donde desarrolló su actividad docente con los jóvenes alumnos ya mencionados. Tenía como objetivo lograr una buena formación pediátrica con una visión integradora:

A mi alrededor se han agrupado libremente un conjunto de colegas, jóvenes en su gran mayoría, de las más distintas procedencias sociales, económicas, culturales e ideológicas, solo los une un afán común y una semejante orientación de pensamiento pediátrico. Constituyen el único grupo coherente que existe en la labor pediátrica, cuya conducta intelectual está al día con la más moderna evolución del pensamiento médico y que ejercen, cada uno en su esfera, lo que para llamarse de algún modo puede ser designado como ‘pediatría psicosomática’.

[…] La Escuela ha pasado por momentos difíciles y situaciones paradojales; las primeras provenientes de la continua intromisión policial en sus reuniones de ateneo, que luego de casi seis años de funcionar se tornaron prácticamente imposibles. [...] También dificultó su acción la casi sistemática exclusión que de sus componentes se hizo para la designación de puestos societarios o en los congresos, y no faltó el agente oficioso de la amenaza oficial que vetara sus nombres en determinadas circunstancias. Las situaciones paradojales surgieron de que hombres excluidos de los servicios oficiales por su conducta cívica encontraron en nuestro grupo acogida, enseñanza y estímulo intelectual y profesional, dándose el caso extraordinario de que quien nada tenía podía darles todo; tales los casos de los doctores Jaime Provenzal, excluido de los servicios docentes de Córdoba; Mario Waissmann, quien por imperativo de conciencia renunció a su puesto de la Casa de Expósitos; Cesar Pepa y Mario Allaria, implacablemente radiados del Hospital de Niños por no querer afiliarse al partido del gobierno (Escardó 1956: 10-11).

En 1950 el grupo participó, en la ciudad de Rosario, del curso organizado por la Agrupación para la Defensa y Progreso de la Universidad Democrática y Autónoma del Litoral (AUDAL). Colaboró en esa instancia el doctor Alberto Chattás a quien Escardó consideraba vinculado fraternalmente a su grupo de trabajo.

La producción de la Escuela fue notable. Cinco de sus participantes presentaron sus tesis doctorales en ese período. Ellos fueron: Alberto J. Campo con el tema “La neumoencefalografíaen la epilepsia del niño”; Mario Allaria: “Los factores psíquicos en el llamado eczema constitucional del lactante”; Héctor Rinaldi: “La punción biopsia hepática en el lactante”; Carlos Bottaro Castilla: “El megacolon en la infancia” (premio A. Centeno) y Marcos Turner: “El reflejo de Babinski en el niño” (premiado por la Facultad de Medicina de Rosario, premio que nunca se hizo efectivo por la posición cívica del autor).

Este grupo fue pionero, en su época, en la concepción de una “nueva pediatría”. Entre otros, desarrollaron los siguientes conceptos y técnicas: enfoque psicosomático de la pediatría; introducción del criterio de la alimentación del niño como capítulo importante de la pediatría; introducción y sistematización de la “patología de la familia” como conjunto bio-psico-social funcionante; sistematización de la semiografía neurológica en el recién nacido y en los primeros estadios de la maduración; introducción de técnicas y conceptos neurológicos a la pediatría; introducción sistematizada y difusión del neumoencefalograma y del electromiograma; incorporación a la labor pediátrica de psiquiatras, psicopedagogos y maestros especializados.

Durante los nueve años que duró el exilio Escardó publicó siete libros.

Los alimentos del niño pequeño con el doctor Mario Waissmann. Este voluminoso texto, cuya 1ª edición fue en 1947, se ocupa de una manera amena, original y práctica de la alimentación del niño. Describe minuciosamente características, valor nutricional y forma de preparación de los alimentos. Pone énfasis en los riesgos de contaminación y formas de evitarlos y dedica un extenso capítulo a la educación alimentaria.

En 1948, Neuropediatría junto con Aquiles Gareiso. Se refiere a los procesos neurológicos de la edad infantil, enfocados desde el punto de vista del pediatra.

En 1949, La epilepsia en el niño en colaboración con seis distinguidos neurólogos.

En 1951 escribe La Pediatría, medicina del hombre, importante ensayo dirigido a médicos jóvenes, en donde reflexiona sobre el ejercicio de lo que él llama la “nueva pediatría” que toma en cuenta al niño integrado a su medio familiar y social.

En 1952 El niño asmático, con seis colaboradores, abordando el tema con enfoque interdisciplinario.

En 1954, El alma del médicoy Anatomía de la familia. En este libro, precursor en su época, enfatiza sobre el rol del pediatra como el médico de la familia.

También publica numerosos artículos, referidos a temas de neurología, alimentación, ejercicio profesional, enseñanza de la pediatría, publicados la mayoría de ellos en Archivos Argentinos de Pediatría. Cabe destacar por su vigencia, el magnífico artículo titulado “Valoración pediátrica del juego”, publicado en esa revista (Escardó 1950: 310-322).

Además de la actividad docente desarrollada en la Escuela, a Escardó le abrieron sus puertas las universidades y corporaciones médicas de América.

Él dice: “Dicté cursos en Río de Janeiro, en San Pablo, en Porto Alegre, en Bogotá, en Medellín, en Lima, en Caracas, en Montevideo, hasta que me fue imposible salir del país sin correr el riesgo de no poder regresar. Muchos argentinos se fueron y con razón. Yo no quise hacerlo nunca. Al mismo tiempo recorrí prolijamente cien ciudades grandes y pequeñas del interior, invitado por las agrupaciones médicas o por colegas singulares” (Escardó 1970: 6).

El prestigioso pediatra y sanitarista cuyano Juan S. Maurin Navarro lo recuerda así en su libro Esquemas de pediatría sanitaria y social:

Los ideales que animan este estudio están ligados fraternalmente al eminente espíritu de Florencio Escardó, el hermano mayor de la generación pediátrica a la que pertenezco, y el pediatra innovador, que le ha incluido a la medicina patria, nuevos horizontes iluminando con el brillo de su pluma y de su talento el gran ámbito pediátrico de la personalidad del niño, a la vez que no ha escatimado su colaboración para abrir paso a la visión de algunos problemas de pediatría autóctona facilitándome el primer estudio bioeléctrico de una encefalitis chagásica en el país y presumiblemente en el mundo (Maurin Navarro 1956).

Escardó fue miembro honorario de numerosas instituciones pediátricas de nuestro país y de América Latina. Participó activamente en la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) de la cual fue miembro titular desde 1933. En esta institución colaboró como secretario de Publicaciones de la revista “Archivos Argentinos de Pediatría” durante los años 1941-1943 y fue director de la misma en el período 1947-1949. En dicha revista escribió 72 comentarios bibliográficos en la sección “Libros y tesis” desde 1942 a 1955, época en que se alejó de esa institución.

Entre los años 1940 y 1950 recibió dos premios: el “Genaro Sixto”, de la Facultad de Ciencias Médicas, por la monografía “Las ptosis cólicas y gástricas en la infancia” y el “Juan C. Navarro” de la Academia Nacional de Medicina por “La epilepsia en el niño” (en colaboración).

También en esa década fue miembro de la Junta Consultiva de la Comisión Sanitaria Argentina de Ayuda a las Democracias, que compartió con los doctores Nicolás Repetto, Nerio Rojas y A. J. Pavlovsky. Este cargo fue motivo de largos interrogatorios en la llamada “Sección Especial” de la Policía Federal, en el año 1951.

Reingreso al hospital y a la UBA

Después del golpe militar de 1955, Escardó se reincorporó al Hospital de Niños y a la Universidad de Buenos Aires retomando su actividad docente en la Cátedra de Pediatría. En ese período se integró y trabajó intensamente en el proyecto de reestructuración y transformación de la Universidad de Buenos Aires de la que fue decano de la Facultad de Medicina y Vicerrector de la UBA (ver capítulo 6).

En el año 1966, cuando ejercía su actividad docente como profesor titular de la Cátedra de Pediatría, ocurrió el golpe militar de Juan Carlos Onganía que provocó la brutal intervención de la Universidad, “la noche de los bastones largos” y la renuncia de un gran número de profesores. En esta oportunidad, contrariamente a la actitud asumida por él en 1946, Escardó decidió no renunciar.

Sara Fernández Cornejo, que había sido secretaria del Consejo de la Facultad de Medicina durante el decanato de Escardó (ver capítulo 6), nos dice:

Volví a ver a Escardó después del golpe de Onganía, nos recibió con mucho cariño. Él no había renunciado, yo lo fui a ver por eso, nos dijo que no iba a hacerlo. Con un grupo de graduados nos habíamos movilizado y juntos entrevistamos a muchos profesores para ver qué hacíamos, recuerdo haber visto a Sadosky. Queríamos hacer una oposición para salvar algo de la universidad haciendo un fuerte movimiento de resistencia. Nos quedamos con las renuncias.

Reflexionando sobre este hecho, Escardó escribe:

Es posible que en mi actitud de 1945 hallen contradicción con la de 1966, cuando la universidad fue de nuevo intervenida. No estoy obligado a dar explicaciones pero siento que es saludable que lo haga. Cuando el atropello se produjo, me reuní con todos mis colaboradores del primero hasta el último; el avasallamiento era el mismo y en algunos aspectos más violento, pero yo estaba maduro y sobretodo no me encontraba solo, sino centrando una escuela sólida y solidaria, con fuerte conciencia de su individualidad tanto en su capacidad médica pediátrica y docente cuanto como núcleo cultural irradiante, lo que nos permitió afirmar con conciencia plena, nosotros somos la universidad.3 Nos quedamos pues, pero no para someternos ni para soslayar la realidad universitaria, sino para dar cotidiano testimonio de nuestra protesta y de nuestra eficacia. Los estudiantes pudieron hallar entre sí un profesor que enjuiciaba sin retaceos los actos del gobierno y ejercía desde la cátedra la crítica más abierta y aguda. De entrada la totalidad del personal de la cátedra suscribió una pública protesta por el atropello y nuestro boletín inauguró una sección que bajo el título de Actualidad Universitaria expresó cada vez su pensamiento sobre los problemas candentes y sobre la situación universitaria en general. Creemos haber mostrado a los estudiantes que no teníamos vocación de vasallaje y que no habíamos renunciado ni un ápice de nuestra libertad de crítica. Y lo hicimos con la profunda convicción de que eso es también docencia (Escardó 1970: 6-7).

Dos años después, en la colación de grados de 1968, les dijo a los egresados:

La imprescindibilidad funcional del médico ha de hacerlo sentir que es custodio de una permanencia, habéis visto pasar variados y distintos ensayos políticos, no es que estemos por encima de ellos pero por ser quienes somos necesitamos más que nadie de nuestra independencia espiritual; la libertad de palabra puede ser restringida pero la de pensar es incoercible; observad que a menudo en la historia el médico es el único capaz de decir lo que los demás callan, no dejéis de decirlo cuando la ocasión lo indique porque eso dará aplomo y seguridad a quienes os escuchen. Pienso muy gravemente que ello forma parte de nuestro ministerio, porque el médico es uno de los líderes de la comunidad a quien no está permitido mostrar que tiene miedo (Escardó 1970: 7).

Escardó permaneció en su cátedra de la Sala 17 durante trece años, donde pudo desarrollar todos sus conceptos sobre la “nueva pediatría” y que concretó en ocho textos. Él comenta: “Pensé que mis publicaciones debían reservarse a lo que solo un maduro puede expresar como doctrina y orientación y creo haberlo cumplido cabalmente” (Escardó 1970: 16).

En esos textos profundiza magistralmente importantes temas relacionados con la ética, el ejercicio de la pediatría y la problemática del niño en la sociedad. Los títulos de estas publicaciones son: Qué es la pediatría en 1956; Sexología de lafamilia en 1961; Ariel y el discípulo en 1962; Moral para médicos en 1963; Hospitalismo con E. Giberti, La sociedad frente al niño, Sobre el ejercicio de lapediatría en 1964 y Mis padres y yo: Nueva puericultura para madres en 1968.

En agosto de 1969 Escardó había cumplido 65 años y debió jubilarse de la UBA cumpliendo con las normas estipuladas en el estatuto universitario, aprobadas en 1958 por el Consejo Superior, del que él formaba parte. A fines de ese año, también se hizo efectiva su jubilación en el Hospital de Niños.

Alejado de su actividad hospitalaria y de la universidad, siguió escribiendo sobre temas de pediatría, defendiendo permanentemente los derechos del niño. Los títulos de los últimos cinco libros son: Carta abierta a los pacientes en 1972; Pediatría psicosomática y Psicología del pediatra en 1974; Abandónicos y hospitalismo en 1981 y Los derechos del niño en 1984.

En el año 1984 la Sociedad Argentina de Pediatría lo nombró, durante la presidencia del doctor Carlos Gianantonio, miembro honorario de esa Sociedad.

Florencio Escardó siguió trabajando en su consultorio particular hasta su muerte ocurrida el 31 de agosto de 1992, a los pocos días de haber cumplido 88 años de edad.

Fue un permanente defensor de los Derechos del Niño y con este título escribió a los 81 años de edad su último libro donde denuncia el robo de bebés realizado por la última dictadura militar.

“Uno de los espectáculos que más sacuden el ánimo del hombre sensible que se siente con responsabilidad social, es la contradicción que existe entre lo que se ha escrito y formulado ‘oficialmente’ sobre los niños y la distancia entre esos enunciados y la realidad cotidiana” (Escardó 1985).

Capítulo 2

La Sala 17

Cuando un médico atiende a un niño con una neumonía, descubre el proceso, aplica el antibiótico exacto y vigila la marcha de la enfermedad hasta su curación [...], hace clínica médica en un niño o medicina infantil, lo que sin duda tiene muchísimo mérito, pero no hace pediatría. Si da un paso más allá [...] y establece un buen régimen alimenticio, si trata que el niño aprenda a respirar bien [...], hace una buena medicina infantil, pero todavía no hace pediatría. Sólo es pediatra quien comprende que en ese niño que llega a la esfera de su atención [...] se está gestando un hombre futuro y que tal germen de hombre está engastado en un sistema familiar y en un sistema social de los que depende su porvenir.

Hace pediatría si al comprenderlo es capaz, por preparación técnica y capacidad humana, de orientar tan complejos factores hacia un futuro óptimo (Escardó 1965b).

Una sala distinta en un antiguo hospital

Llamábamos familiarmente “la 17” a la Sala Cátedra de Pediatría cuyo jefe era el profesor doctor Florencio Escardó. Comenzó a funcionar como sala de clínica a partir de la reincorporación de Escardó al Hospital de Niños de Buenos Aires después de nueve años de ausencia. Había sido dejado cesante del hospital por razones políticas en 1947.

Luego de la caída de Perón, tras el golpe militar del 16 de septiembre de 1955, Escardó fue reincorporado al Hospital de Niños de Buenos Aires y el 28 de diciembre retoma su cargo de Subjefe de la Sala 17 de Endocrinología y Neuropsiquiatría. Ocupa interinamente la Jefatura hasta que recién en el año 1959 es confirmado por concurso.

En diciembre de 1956 gana el concurso abierto para el cargo de profesor titular de Pediatría y Puericultura de la Facultad de Medicina de Buenos Aires (UBA).

El retorno de Escardó al Hospital de Niños coincidió con la iniciación de un período de gran actividad en la UBA, con un alto nivel académico, incremento de la investigación científica y un ejercicio democrático en su seno.

En este capítulo nos referiremos al período que se extiende desde el reingreso de Escardó al Hospital en 1956 hasta su retiro en 1969, trece años de trabajo intenso, en que se llevaron a cabo importantes transformaciones, fruto de su inteligente e incansable espíritu renovador

Al llegar Escardó a la Sala 17, ésta era un pabellón de dos pisos con ochenta camas, ocupadas por pacientes crónicos y abandonados.

La ex enfermera caba4 de esa sala, Nélida Carpintero, nos comenta:

Cuando Escardó volvió a principios de 1956, después de la Revolución Libertadora, con la caída de Perón, yo ya estaba en la sala como enfermera desde 1954. En ese entonces era una sala de pacientes neurológicos crónicos y abandonados. En su mayoría habían sido enviados por la Fundación Eva Perón y habían quedado en el hospital durante años. En la sala había muy pocos médicos, el Dr. Petre recién se había jubilado, estaba el Dr. Schere, el Dr. Sagreras que era el jefe y creo que también estaba el Dr. Freire. Cuando volvió Escardó, al poco tiempo ellos se fueron. Yo conocí a Escardó cuando él volvió, el había estado con el Dr. Gareiso en ese servicio. Al poco tiempo inauguró la Cátedra de Pediatría (Entrevista del 23 de noviembre de 2002).

Al hacerse cargo de la sala, Escardó se propuso transformarla en una sala de clínica pediátrica de alto nivel asistencial, docente y científico. Con ayuda del Servicio Social, reubicó a los niños internados, que estaban abandonados, en institutos especializados.

De esa época Escardó relata:

Por razones que es bueno olvidar la sala tenía, en el momento de yo hacerme cargo de ella, tan solo un médico de planta. No pudo pedirse circunstancia más venturosa; pude así sin desplazar a nadie reclutar un núcleo de jóvenes que sin ataduras ni rutinas se dispuso a emprender con visión inédita una tarea original y primigenia. Hoy recuerdo con lo mejor de mi humorismo que los maniáticos del escalafón los vieron llegar con desconfianza bautizándolos “los paracaidistas” muy pronto percibieron que constituían un “comando” irresistible y tras no flojas reticencias y resistencias hubieron de admitirlos como precursores y como innovadores (Escardó 1970: 9).