16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

In einem bäuerlichen "Mischbetrieb" wächst Vreny sehr behütet auf. Sie kann sich daher nichts Schöneres vorstellen als ein Leben zwischen Alp und Bauernhof zu führen. Ihre Eltern haben andere Pläne und möchten, dass sie als Lehrerin arbeitet. Doch Vrenys Entschluss steht fest, sie möchte einen Bauern als Ehemann und findet in Franz ihre große Liebe. Die Bestsellerautorin Roswitha Gruber widmet sich der Schilderung starker Frauen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Für jeden ihrer Romane recherchiert sie ausführlich und nähert sich in langen, intensiven Gesprächen dem Schicksal ihrer Protagonistinnen an. Roswitha Gruber lebt und arbeitet in Reit im Winkl.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

LESEPROBE zu Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2012

© 2012 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com

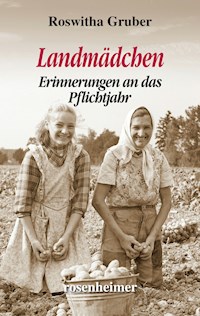

Titelfoto: © Bundesarchiv, 183-65921-0002 Lektorat: Gisela Faller, Stuttgart Satz: Satzpunkt Ursula Ewert GmbH, Bayreuth Datenkonvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

E-Book ISBN 978-3-475-54177-3 (epub)

„Worum geht es im Buch?“

Roswitha Gruber

Landliebe rostet nicht

In einem bäuerlichen "Mischbetrieb" wächst Vreny sehr behütet auf. Sie kann sich daher nichts Schöneres vorstellen, als ein Leben zwischen Alp und Bauernhof zu führen. Ihre Eltern haben andere Pläne und möchten, dass sie als Lehrerin arbeitet. Doch Vrenys Entschluss steht fest, sie möchte einen Bauern als Ehemann und findet in Franz ihre große Liebe.

Inhalt

Inhalt

Vorwort

Warum bin ich keine Prinzessin?

Nächtliche Feuer

Wilde Wasser

Weihnachten 1942 oder Die Sache mit dem Butterzopf

Die Eltern meiner Mutter

Meine Eltern

Kindheit zwischen Alp und Bauernhof

Am Kachelofen

Meine Lehr- und Wanderjahre

Verliebt, verlobt, verheiratet

Ihr Kinderlein kommet

Allerlei Aufregungen

Kuhgeschichten

Erlebnisse mit Schweinen

Die Qual der Wahl

Schlüsselbeinbrüche

Von Schafen und Ziegen

Föhnstürme

Landliebe rostet nicht

Stammtafel der Vreny Bigger geb. Büchler

Vorwort

Während ich in einem österreichischen Kurort weilte, um Recherchen für meine Bücher von der »Berghebamme« zu machen, lernte ich Madlen kennen, eine Niederösterreicherin. Sie ist nur wenig älter als ich und lebt seit Jahren in einem Schweizer Ferienort. Wir tauschten die Telefonnummern aus und blieben in lockerer Verbindung. Mal rief sie bei mir und mal rief ich bei ihr an. So vergingen einige Jahre. Eines Tages fragte Madlen am Telefon: »Was ist? Willst du mich nicht mal besuchen? Hier ist es wunderschön.«

»Das glaube ich dir gern«, antwortete ich. »Aber für eine so weite Reise habe ich keine Zeit. Du weißt ja, ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch. Ich erlaube mir lediglich von Zeit zu Zeit kleine Fahrten, um Leute zu interviewen, über die ich schreiben will.«

»Ja, ja«, seufzte sie.

Wieder ging ein ganzes Jahr ins Land. Da rief mich meine Schweizer Bekannte ganz euphorisch an: »Du, ich habe dein Buch gelesen ›Anna – eine Sennerin aus dem Salzburger Land‹.«

»Das freut mich. Hat es dir gefallen?«, wollte ich wissen.

»Natürlich. Aber nicht nur das, es hat mich auch auf eine Idee gebracht. Sennerinnen hat es hier auch. Eine davon kenne ich ganz gut. Sie ist nicht nur Sennerin, sie ist auch Bäuerin.«

»Und warum erzählst du mir das?«, fragte ich scheinheilig, obwohl ich schon ahnte, worauf sie hinauswollte.

»Sie könnte dir ihre Geschichte erzählen. Und sie wäre dazu auch bereit. Ich habe sie schon gefragt.«

Das war natürlich ein zu verlockendes Angebot, als dass ich es hätte ausschlagen können, und am liebsten wäre ich gleich aufgebrochen. Mein Problem dabei war nur: Wie sollte ich meinen Mann dazu motivieren, mit mir Anfang November in eine Region zu fahren, wo der Winter bereits in den Startlöchern stand? Denn allein traute ich mir eine solche Fahrt nicht zu.

Wie ich befürchtet hatte, wartete er auch gleich mit einem halben Dutzend Einwänden auf. Viel zu gefährlich sei eine Fahrt in die Schweiz um diese Jahreszeit! Was uns da unterwegs alles passieren konnte! In den düstersten Farben malte er es mir aus: »Es kann einen solchen Nebel geben, dass du die Hand nicht mehr vor Augen siehst. Und wenn es nicht der Nebel ist, so kann es ein Schneegestöber sein, das uns orientierungslos macht. Im Nu kommen wir dann von der engen Straße ab und stürzen in eine ungeahnte Tiefe. Es kann aber auch sein, dass eine Lawine abgeht und uns unter sich begräbt. Falls es aber nicht schneit, regnet es mit Sicherheit, und die gefrorenen Straßen verwandeln sich in Sekundenschnelle in spiegelglatte Rutschbahnen.« Sollten wir aber wider Erwarten ungeschoren davonkommen, schloss er seine Aufzählung ab, so sei mit Sicherheit der nächste Pass gesperrt und wir müssten umkehren.

»So schlimm kann es doch gar nicht sein«, versuchte ich, den Schreckensbildern, die seiner lebhaften Phantasie entsprungen waren, eine etwas freundlichere Vision entgegenzusetzen. »Die Schweiz ist doch ein zivilisiertes Land. Dort werden die Straßen ebenso geräumt wie bei uns, und bei Bedarf wird gestreut. Wie sonst, glaubst du, kämen sonst jedes Jahr Hundertausende – oder sind es gar Millionen? – Wintersportler an ihre Zielorte?«

Das sah mein Mann ein. Dennoch plädierte er dafür, meine Reise auf den Mai zu verschieben. »Dann ist der Winter vorbei, der Frühling bricht an, und für eine Reise ist es wesentlich schöner.«

Dafür war ich aber viel zu ungeduldig. Zum einen wollte ich die gute Madlen nicht enttäuschen, zum andern fürchtete ich, die Sennerin bzw. Bäuerin würde vielleicht wieder abspringen, wenn ich die Sache auf die lange Bank schob.

»Es ist gar nicht gesagt, dass im Mai das Wetter besser ist«, argumentierte ich. »Da können all die Schreckgespenster, die du eben heraufbeschworen hast, genausogut eintreffen.«

Am Ende hatte ich ihn überzeugt, und er gab grünes Licht für die Reise. Also rief ich Madlen an, ließ mir die Telefonnummer der unbekannten Bäuerin geben und machte mit ihr gleich einige Gesprächstermine aus.

Am 1. November ging es los. Bei uns, auf 800 Meter Höhe, herrschte strahlender Sonnenschein. Bald aber – als wir in tiefer gelegene Regionen kamen – tauchten wir in Nebel ein. Oh weh!, dachte ich, jetzt behält mein Mann mit seinen Unkenrufen doch recht. Zum Glück wurde der Nebel aber nicht zu dicht. Und als wir uns in der Schweiz in die Berge hochschraubten, strahlte wieder die Sonne vom wolkenlosen Himmel. Kurzum, wir erreichten problemlos unser Ziel, und während unseres dreitägigen Aufenthaltes hatten wir das herrlichste Wetter, das man sich denken kann.

Zuerst besuchte ich natürlich Vreny, die Bäuerin, die mir Madlen vermittelt hatte. Sie empfing mich freundlich, und nach dem ersten Beschnuppern baute ich gleich mein Tonbandgerät auf. In ihrer lebhaften Art erzählte sie, bis wir beide erschöpft waren. Auch am nächsten und am übernächsten Tag lief mein Band in ihrem alten Bauernhaus. Zwischen den Interviews erlaubten wir uns mit Madlen eine Gondelfahrt auf einen Zweitausender, wo wir eine fantastische Rundumsicht hatten. Wundervoll anzusehen war der Kontrast zwischen dem strahlenden Weiß auf den Gipfeln und dem lieblichen Grün, das sich noch an den Hängen darunter bis ins Tal hinein hinzog.

Nachdem wir unser Zuhause wieder wohlbehalten erreicht hatten, gab mein Mann zu: »Es war einfach wunderbar. Wer weiß, ob wir im Mai ein solch herrliches Wetter gehabt hätten.«

Ich jedenfalls war glücklich, dass ich meine Geschichte im Kasten hatte und legte gleich los mit Schreiben. Was dabei herausgekommen ist, sehen Sie auf den folgenden Seiten. Viel Spaß beim Lesen.

Roswitha Gruber

Warum bin ich keine Prinzessin?

Meine früheste Erinnerung hat mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, obwohl die Schweiz ein neutrales Land ist und auch damals nicht unmittelbar in das Kriegsgeschehen verwickelt wurde. Im September 1939, ich war noch nicht ganz vier Jahre alt – mein Geburtstag ist der 12. Oktober 1935 –, ereignete sich etwas, das für mich damals ganz schrecklich war und das sich mir deshalb für mein ganzes Leben eingeprägt hat.

In den ersten Septembertagen waren wir, nämlich mein Großvater mütterlicherseits, Reinhold Schmidli, meine Mutter, wir Kinder und die Knechte mit unseren Tieren, von der Alp herabgestiegen und hatten sie auf die wesentlich tiefer gelegene Vorweide gebracht. Dort sollten sie noch einige Wochen – so lange noch kein Schnee lag – unter der Aufsicht des Großvaters, weiden. Wir anderen waren in unser Wohnhaus zurückgekehrt. Mein Bruder Franz und meine Schwester Maya mussten nämlich wieder zur Schule. Franz war immerhin schon acht und besuchte bereits die dritte Klasse, während für Maya, die im Mai sechs geworden war, der Ernst des Lebens kurz nach Ostern begonnen hatte. So wie wir uns jedes Jahr freuten, wenn es Ende Juni mit den Kühen auf die Alp ging, freuten wir uns auch, wenn wir Anfang September wieder in unser gewohntes Zuhause zurückkehren konnten.

An jenen Nachmittag Ende September, an den ich mich so lebhaft erinnere, spielte ich friedlich mit meinen Geschwistern vor dem Haus und war glücklich, sie wieder als Spielkameraden um mich zu haben. Da unser Haus zwar idyllisch in einer Mulde eingebettet lag, jedoch weit entfernt vom Dorf, mangelte es mir vormittags an der Gesellschaft anderer Kinder.

Wie alle Kinder in der damaligen Zeit hatten wir kein »echtes« Spielzeug. Dessen waren wir uns aber nicht bewusst. Die Natur hielt für uns ein reichhaltiges Angebot bereit: Steine, Zapfen, Zweige, Schneckenhäuser. Mit diesen Materialien und unserer Fantasie entstanden daraus die tollsten Gebilde. Wir hatten gerade einen wunderschönen Bauernhof gebaut, als sich unsere Haustür öffnete. Heraus trat mein Vater. Aber wie fremd sah er aus! Erst beim zweiten Hinschauen erkannte ich ihn, und meinen Geschwistern erging es ebenso.

Ihn, der jeden Morgen das Haus verließ, um in der Bank zu arbeiten, kannten wir nur im dunklen Anzug, mit weißem Hemd und dezenter Krawatte oder in seiner abgewetzten Arbeitskleidung, wenn er am Wochenende dem Großvater im Stall oder auf dem Feld half. Nun aber stand er vor uns in einer schmucken grünen Uniform. Auf dem Kopf trug er – was mich besonders stark beeindruckte – eine Schirmmütze und an den Füßen blank geputzte schwarze Lederstiefel. Zweifellos sah er in diesen Sachen gut aus. In meinem zarten Alter von noch nicht ganz vier Jahren war ich schon Weibchen genug, um das zu erkennen.

Was mich allerdings befremdete, war der mit Kuhfell abgesetzte Tornister, den ich auf seinem Rücken entdeckte, als er eine leichte Drehung in Richtung Haustür machte. Das sah so nach Abschied aus. Noch mehr beunruhigte mich das Gewehr, das so feindlich über seiner linken Schulter emporragte. Gleichzeitig machte ich mir aber auch Gedanken darüber, wie er so plötzlich an diese Verkleidung gekommen sein mochte. Erst wesentlich später sollte ich erfahren, dass jeder Reservist, wenn er nach Ableistung seiner Militärzeit die Rekrutenschule verlässt, seine komplette Ausrüstung mit nach Hause bekommt, damit er sie im Ernstfall zur Hand hat.

Mit einem Mal bemerkte ich auch die Mutter, die dem Vater gefolgt war. Ganz verweinte Augen hatte sie. »Kommt, Kinder«, versuchte sie, die Tapfere zu spielen, obwohl ihr wegen der unterdrückten Tränen das Sprechen schwer fiel. »Sagt eurem Vater Adieu, er muss zum Kriegseinsatz.«

Wir stürzten auf ihn zu, ergriffen seine Hände, bestürmten ihn mit Fragen und hinderten ihn am Weitergehen.

»Seid vernünftig, Kinder, ich muss weg. Es ist ein schrecklicher Krieg ausgebrochen. Ich muss an die Grenze, um unser Vaterland zu verteidigen.«

Natürlich hatte ich keine Ahnung, was ein Vaterland ist oder eine Grenze, und ich glaube, meine Geschwister verstanden davon auch nicht viel mehr als ich. Aber wegen des Ernstes, mit welchem mein Vater das vorbrachte, und wegen seiner ungewohnt rauen Stimme begriffen wir sehr wohl, dass wir das Recht an ihm verloren hatten und dass bedeutendere Aufgaben auf ihn warteten. Erschrocken ließen wir seine Hände los. Er beugte sich herab und drückte jedem von uns einen flüchtigen Kuss auf die Stirn, was ich bisher noch nie erlebt hatte.

»Behüt dich Gott«, sagte die Mutter mit matter Stimme, dann verließ der geliebte Vater festen Schrittes den Hof, und wir schauten ihm traurig nach. Als er unseren Blicken entschwunden war, klammerten wir uns Halt suchend an die Mutter, wobei wir herzzerreißend weinten. Nun ließ auch sie ihren Tränen freien Lauf. Wie lange wir so aneinandergeklammert gestanden hatten, weiß ich nicht. Ganz plötzlich jedoch schüttelte die Mutter uns ab, zerrte einen Nasalumpe (Taschentuch) aus ihrer Schürzentasche, trocknete sich die Augen und erteilte uns einen Auftrag: »Franz und Maya, ihr nehmt den großen Korb aus der Scheune und drei kleine Körbe dazu ...«

»Was sollen wir denn damit?«, unterbrach mein Bruder den Befehl der Mutter.

»Damit geht ihr drei auf die Wiese hinter dem Haus und sammelt Schafgarbe.«

»Warum denn das?«, erkundigte sich meine Schwester.

»Vermutlich wird in Zukunft der Zucker knapp – das ist mir noch vom letzten Krieg her in Erinnerung. Deshalb brauchen wir den Saft der Schafgarbe als Winterfutter für unsere Bienen.«

Das leuchtete uns ein, und folgsam zogen wir los. An Eifer wollte ich meinen Geschwistern nicht nachstehen, deshalb rupfte ich wie besessen Schafgarbe ab, wobei ich so manche Pflanze mitsamt der Wurzel ausriss. Sobald mein kleiner Korb voll war, leerte ich ihn in den großen Henkelkorb aus, der am Wiesenrand stand. Wir hörten nicht eher auf zu sammeln, bis den Korb ein mächtiger Gipfel zierte. Franz und Maya hatten ganz schön daran zu schleppen, bis sie das Wohnhaus erreichten. Leichtfüßig lief ich vorneweg mit den drei leeren Körbchen.

Damals war ich der Überzeugung, die Mutter habe uns deshalb so eilig fortgeschickt, weil unsere Bienen kurz vor dem Verhungern standen. Heute denke ich, sie tat es, um uns von unserer Trauer abzulenken. Und das ist ihr auch geglückt. Mit vor Eifer glühenden Bäckchen lieferten wir den vollen Korb bei ihr ab. Um aus der Schafgarbe einen Trinksaft für die Bienen herzustellen, gab die Mutter sie in eine Blechwanne und übergoss sie mit kochendem Wasser. Nach einiger Zeit wurde die Brühe abgeseiht und die klare Flüssigkeit in Literflaschen abgefüllt. Diese wurden luftdicht verkorkt und kamen in die Vorratskammer. Wenn man die Bienen damit füttern wollte, wurde ein spezieller Ausguss auf die Flasche gesetzt. Aus diesem tröpfelte der Aufguss in ein kleines Futtergeschirrchen, über dem ein Holzstäbchen angebracht war. Darauf ließen sich die Bienen nieder, um von dem Schafgarbensaft zu naschen.

In den folgenden Tagen und Wochen bekamen wir weitere Auswirkungen des verheerenden Krieges zu spüren, der Europa heimgesucht hatte. Es war ja nicht nur unser Vater, der von einer Stunde auf die andere zur Grenzverteidigung einrücken musste. Viele andere wehrfähige Männer des Dorfes hatte es ebenfalls getroffen. Genauso überstürzt wie er hatten sie aufbrechen müssen. Da sich die meisten von ihnen, als der Befehl dazu ergangen war, noch mit ihren Tieren auf der Vorweide befanden, mussten sie diese im Stich lassen. Deshalb gab es große Aufregung im Dorf. In jeder Bauernfamilie stellte man sich die Frage: »Wen schicken wir statt seiner hinauf?« Die Frauen, die schulpflichtige Kinder hatten, konnten diese ja nicht einfach sich selbst überlassen. Bei manchen gab es zum Glück noch einen rüstigen Großvater oder eine Großmutter oder eine ledige Tante, die einspringen konnten. In den anderen Familien, wo das nicht der Fall war, blieb der Bäuerin nichts anderes übrig, als mit ihren halbwüchsigen Kindern zur Vorweide aufzusteigen und das Vieh herunterzuzügeln, so nennt man bei uns das Führen von Tieren. Daher wimmelte es auf der Hauptstraße bald nur so von Kühen, Ziegen, Schafen und Schweinen. Selbst als Fußgänger konnte man kaum durchkommen.

Außer den Frauen und Kindern, die ihr Vieh nach Hause trieben, versuchte sich auch eine Menge fremder Menschen, bepackt mit Rucksäcken und Koffern, vom Bahnhof her einen Weg durch das Gewühl zu bahnen. Davon bekam ich deshalb etwas mit, weil meine Mutter mich zum Einkaufen mit ins Dorf genommen hatte. Es waren Leute aus Basel und anderen grenznahen Orten. Das schnappte ich in dem Spezereiladen auf, wo sich Kunden und Verkäuferinnen aufgeregt darüber unterhielten. Diese Menschen hatten versucht, sich vor der drohenden Kriegsgefahr im Landesinneren in Sicherheit zu bringen.

Die Hoteliers freuten sich natürlich darüber, dass ihre Betten jetzt nach Saisonende nochmals gefüllt wurden. Die Sommersaison war nämlich längst zu Ende, als diese »Invasion« einsetzte. Zu den Nutznießern dieses zusätzlichen Andrangs an Feriengästen gehörten auch meine Großeltern, Anna und Reinhold Schmidli, die Eltern meiner Mutter, auf die ich später noch ausführlicher zu sprechen kommen werde. Von meinen Geschwistern hörte ich Klagen, dass ihre Klasse voll und voller werde, weil auch die Flüchtlingskinder die Schule besuchen mussten.

Als es auf den Winter zuging, verschwanden die meisten von diesen Gästen wieder. Viele von den Flüchtlingen packten ihre Koffer und traten die Heimreise an, weil sie merkten, dass es an der Grenze ruhig blieb. Andere aber, die vorsichtiger waren und es sich finanziell leisten konnten, kauften sich einfach ein Grundstück in unserem Dorf oder in einem der Nachbarorte und ließen sich ein Chalet darauf bauen, in dem sie ihren Dauerwohnsitz nahmen. So stieg die Einwohnerzahl mehrerer Gemeinden innerhalb weniger Monate sprunghaft an.

Es war gut, dass diese außergewöhnlichen Gäste unser Haus bis zum Beginn der Wintersaison verlassen hatten. Dadurch hatten meine Großeltern Platz, um ihre üblichen Wintergäste aufzunehmen, die meist schon seit Jahren ihren Urlaub bei uns verbrachten. Sie kamen – davon bin ich überzeugt – nicht nur wegen der ruhigen Lage und des Komforts, den »unser« Hotel zu bieten hatte: Schon in den dreißiger Jahren wurden alle Zimmer zentral beheizt, und viele davon hatten sogar schon fließendes Wasser. Es gab allerdings auch noch eine ganze Reihe von Zimmern, in denen weiterhin die traditionelle große Steingutschüssel stand, für die ein Zimmermädchen – oder gar die Großmutter selbst – jeden Morgen und jeden Abend in dem dazu passenden Krug frisches Wasser brachte. Aber auch Toiletten gab es bei uns schon auf jeder Etage. Mit Sicherheit war es auch die liebenswürdige und umsichtige Art der Großmutter, die unsere Gäste Jahr für Jahr verlockte, mehrere Wochen bei uns zu verbringen. Von gut betuchten Bürgerlichen bis zu noblen Herrschaften!

Außer Direktoren und Fabrikanten aus vielen europäischen Ländern kamen nämlich auch Leute aus den höchsten Adelskreisen zu uns zum Wintersport. Die belgische Königsfamilie war ebenso Stammgast bei uns wie Mitglieder des holländischen Königshauses. Auch die italienische Königsfamilie kehrte regelmäßig bei uns ein sowie zahlreiche andere Adelige aus Italien. Das meiste davon weiß ich aber nicht aus eigenem Erleben; es wurde mir von meiner Großmutter erzählt. So hatten sie es hautnah mitbekommen und waren zutiefst erschüttert gewesen, als König Albert I. von Belgien, der Großvater des heutigen Königs Albert II., im Jahre 1934 durch einen tragischen Bergsteigerunfall ums Leben kam. Ihm folgte sein Sohn als Leopold III., der auch schon immer mit seiner jungen Familie bei uns Urlaub gemacht hatte, auf den verwaisten Thron. Diesen traf im Jahre 1935 ein weiterer Schicksalsschlag. Seine geliebte Frau, Königin Astrid, starb, nur dreißig Jahre alt, bei einem Autounfall, der sich in Küssnacht in der Schweiz ereignet hatte. Das ganze belgische Volk trauerte mit der Familie, denn die schöne Schwedenprinzessin war in Belgien sehr beliebt gewesen.

Noch schlimmer als das Volk traf es – nach meiner Meinung – die drei unmündigen Kinder, die sie hinterließ. Prinzessin Joséphine-Charlotte war acht, Prinz Baudouin fünf und der kleine Prinz Albert gerade mal ein Jahr alt, als sie die Mutter verloren. Ich selbst kann mich daran erinnern, dass Prinz Baudouin ein sehr ernster Junge war. Eines Tages schnappte ich auf, wie die Großmutter zu meiner Mutter sagte: »Der kleine Baudouin ist ein armer Bub, auch wenn er eines Tages König sein wird.«

Von unserem Vater hörten wir nach seinem Einrücken nicht viel. Ich vermisste ihn auch nicht allzu sehr, denn das Leben lief normal weiter. Die Mutter und die Großeltern waren ja für mich da. Wenn aber vom Vater ein Brief oder eine Postkarte kam, war der Jubel groß. Wir umringten die Mutter, während sie uns seine Zeilen vorlas, und sperrten die Ohren weit auf. Eines Tages dann, es muss kurz vor Weihnachten gewesen sein, war er plötzlich wieder da. Seine Heimkehr war wohl unspektakulär, denn ich kann mich an sie gar nicht erinnern. Ich entsinne mich nur, dass es hieß, sein Einsatz habe genau hundert Tage gedauert und nun würden die anderen eingezogen, die bisher verschont geblieben waren. Das Weihnachtsfest verlief ebenfalls wie üblich, sodass ich auch daran keine Erinnerung mehr habe. Dafür habe ich jedoch andere Erinnerungen aus dieser Zeit.

Schon einige Tage vor dem Weihnachtsfest 1939 reisten viele unserer noblen Gäste wieder an, so als ob es den schrecklichen Krieg gar nicht gäbe. Vermutlich fühlten sie sich in der Schweiz sicherer als daheim in ihren Palästen. Und gewiss wollten sie, auch wenn Krieg war, nicht auf das Vergnügen des Wintersports verzichten.

Manchmal gelang es einigen kleinen Hoheiten, ihren Gouvernanten zu entwischen. Dann tollte ich mit Prinzessinnen, Baronessen und Komtessen im Schnee herum, oder ich führte sie durch unsere Ställe, um ihnen voller Stolz unsere Tiere zu zeigen. Da ist es mal vorgekommen, dass mich die Großmutter, noch bevor eine aufgebrachte Gouvernante ihre Schützlinge wieder einfangen konnte, mit zwei Prinzessinnen im Schweinestall erwischte. Die beiden Mädchen übergab sie umgehend wieder in die Obhut ihrer Betreuerin. Mich aber nahm sie anschließend ins Gebet: »Aber Vreny, was hast du dir dabei nur gedacht? Du kannst doch nicht mit diesen Kindern spielen, und noch dazu im Schweinestall!«

»Sie haben sich aber so gefreut. Sie hatten noch nie Schweine gesehen«, verteidigte ich mich.

»Das ist egal«, kam es streng von der sonst so freundlichen Großmutter. »Du hältst dich in Zukunft von diesen Kindern fern. Verstanden?«

»Warum darf ich nicht mit diesen Kindern spielen?«

»Weil sie Prinzessinnen sind. Es gehört sich nicht, dass du mit ihnen spielst.«

»Warum gehört sich das nicht?«

»Weil du keine Prinzessin bist.«

»Warum bin ich keine Prinzessin?«, bohrte ich weiter.

Die Großmutter lächelte schelmisch. »Weil du nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden bist!«

»Warum bin ich nicht mit einem goldenen Löffel geboren worden?«

»Weil dein Papa auf einer Bank arbeitet und weil deine Mutter eine Bäuerin ist«, erklärte die Großmutter geduldig und fügte noch eine Belehrung an: »Man soll immer unter Seinesgleichen bleiben.« Schon wollte sie wieder an ihre Arbeit gehen, doch ich hielt sie mit einer weiteren Frage zurück: »Wieso darf dann der Franz mit dem Baudouin Ski fahren? Der Franz hat doch denselben Papa und dieselbe Mama wie ich, und der Baudouin ist ein Prinz und wird mal König.«

»Ach Kind, was du immer aufschnappst!«, seufzte sie und schloss mich in die Arme, was nur äußerst selten vorkam. »Das ist eine sehr traurige Geschichte. Die armen Kinder vom König Leopold haben vor einigen Jahren ihre Mutter verloren. Darüber ist der kleine Baudouin noch immer nicht hinweggekommen. Sein Vater denkt, es sei gut für ihn, wenn er mit unserem Franzi Ski fährt; das könnte ihn ein bisschen von seiner Trauer ablenken. Deshalb hat dein Großvater schon vor drei Jahren damit begonnen, den beiden Knaben Skiunterricht zu geben.«

Da ich selbst sehr an meiner Mutter hing, konnte ich ermessen, wie schlimm der Verlust seiner Mutter für den kleinen Prinzen gewesen sein musste, und gab mich mit dieser Auskunft zufrieden. Vielleicht hätte ich diese Geschichte aus frühen Kindertagen längst vergessen, wenn sie mir nicht einige Male von der Großmutter erzählt worden wäre. Was ich aber noch aus eigenem Erleben weiß – das kann die Großmutter mir gar nicht erzählt haben, weil sich dies in meinem Inneren abgespielt hatte –, war meine frühe Erkenntnis, dass wir in einer Zweiklassengesellschaft leben.

Stammtafel der Vreny Bigger geb. Büchler

Sie wollen wissen, wie es weitergeht? Dann laden Sie sich noch heute das komplette eBook herunter!