Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gallo Nero

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Narrativas Gallo Nero

- Sprache: Spanisch

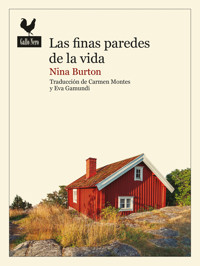

«El extenso bosque en el que se encontraba la casa tenía una atmósfera llena de vida. Por la parte sur, rodeada de pinos y robles, ascendía una colina cubierta de musgo y, al este, se vislumbraban senderos misteriosos por entre los arbustos de arándanos. Al norte, el campo lindaba abruptamente con terrenos públicos y tenía de fondo un estrecho de aguas relucientes. No había ningún límite vallado, de forma que todo era privado y abierto al mismo tiempo.» En Las finas paredes de la vida Nina Burton vuelca sus memorias sobre el tiempo que pasó renovando una cabaña en el campo sueco, y todas las especies que encontró durante su estadía. ¿Sabías que hay más hormigas en total que la cantidad de segundos que han pasado desde el Big Bang? ¿Y que en relación a su tamaño, sus ciudades hormigueros pueden ser más grandes que Londres y Nueva York? ¿O que el instinto migratorio de un ave es tan fuerte que una cigüeña herida una vez escapó de su cautiverio y fue encontrada seis semanas después de haber caminado 150 kilómetros, siguiendo a pie la ruta migratoria de sus parientes? Lo que comienza con una renovación de la cabaña se convierte rápidamente en una exploración de la naturaleza, la vida y la filosofía, en la que Nina Burton revela la vida interior y los hábitos hasta ahora desconocidos de los animales con los que comparte sus días. En las paredes, en el techo y en el suelo, en el terreno que rodea la cabaña, sus encuentros con hormigas, abejas, zorros, ardillas, mirlos, tejones, pájaros carpinteros y corzos conducen a la autora, con una curiosidad contagiosa, a reflexionar sobre su papel en este mundo y sobre el misterio de la vida.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 409

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

NARRATIVAS GALLO NERO72

Las finas paredes de la vida

Un relato ensayísticosobre una casadonde todo se oye,y un entorno que habla

Nina Burton

Traducción deCarmen Montes Cano y Eva Gamundi Alcaide

Título original:Livets tunna väggar

Primera edición: marzo 2022

© 2020 Nina Burton

© 2022 de la presente edición: Gallo Nero Ediciones, S. L.

© 2022 de la traducción: Carmen Montes Cano y Eva Gamundi Alcaide

Diseño de cubierta: Gabriel Regueiro

Maquetación: David Anglès

Maquetación: Chris Christoffersen

Conversión a formato digital: Ingrid J. Rodríguez

The cost of this translation was defrayed by a subsidy from the Swedish Arts Council,gratefully acknowledged.

La traducción de este libro se rige por el contrato tipopropuesto por Ace Traductores

ISBN: 978-84-19168-22-1

Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU

Las finas paredes de la vida

En plena naturaleza

Invisibles y deslumbrantes, violentas y amorosas: todas las formas de vida de la tierra bullían a mi alrededor. De niña me inscribí en la existencia con nombre, dirección y especificando «la Tierra» para ensanchar las paredes que rodeaban mi centro. Las preguntas comenzaron a asaltarme cuando comprendí que los demás también se veían como el núcleo. Por si fuera poco, esas miríadas de núcleos no eran solo personas, sino que se encontraban por doquier en la naturaleza.

Y ¿qué era la naturaleza? La definían como nuestro entorno y el espacio al aire libre o las capacidades con las que uno nace, pero, al mismo tiempo, se trataba de un nacer sin fin, ya que el término «naturaleza» está emparentado con «natividad». Era, en pocas palabras, una vida ininterrumpida con millones de centros diferentes, chispeante de significados. Todos se movían con ritmo y perspectiva propios, de forma que nunca podían atraparse de una vez.

En la rama de letras del instituto, cogí biología como asignatura extra y entonces comprendí que pertenecemos a la naturaleza, ya que Linneo y Darwin nos habían clasificado entre los animales. Más tarde, en la universidad, estudié literatura y filosofía con la esperanza de que esa combinación arrojara respuestas sobre la vida. Sin embargo, la literatura versaba sobre todo acerca de personas concretas, y la filosofía se ocupaba de lo abstracto. Deseaba volver a los antiguos filósofos de Grecia que se dedicaban a formular preguntas sobre la naturaleza. Demócrito escribió acerca de los átomos y las estrellas, Tales lo sabía todo sobre el agua, Anaximandro averiguó gracias a los fósiles que éramos parientes lejanos de los peces, y Heráclito observó que todo tenía la naturaleza cambiante de los ríos.

Tras ellos vino Aristóteles, que se dedicó a cada uno de los aspectos de la vida, desde la física y la meteorología a la lengua y la poesía. Sus intereses se agrupan en dos palabras griegas: bios, de vida, y logos, de palabra o razón. Las dos podían vincularse, como cuando se combinaban en la palabra «biología». Dado que no quería limitarse a vivir en la teoría, volvió a la isla de Lesbos durante un año para explorar la naturaleza de forma más concreta. Mientras su alumno Teofrasto desentrañaba la relación de las plantas con el entorno, él se centró en los animales. Y describió su anatomía y desarrollo con tal precisión que no solo fundó la zoología: en muchos casos, sus conclusiones siguen vigentes en la actualidad.

Después de haber comenzado con «el animal que mejor conocemos», es decir, el ser humano, continuó con otras especies, puesto que nuestra grandeza no tenía por qué minimizar al resto. Estudió aves cantoras y palomas, cornejas y pájaros carpinteros, hormigas y abejas, cefalópodos y cetáceos, zorros y otros cuadrúpedos. Describió el ciclo de la vida de la cigarra y observó que las serpientes se apareaban entrelazándose. Diseccionó huevos fecundados cuyo embrión ya tenía ojos, vasos sanguíneos y un corazón que latía. Caviló sobre la herencia y pensó que dependía de algo que él llamaba eidos, una palabra griega que significa forma. Para él, se asemejaba al orden de las letras en una palabra, con lo que se quedó muy cerca del material hereditario del ADN.

¿Qué era lo que impulsaba tanta vida? Según la creencia de Aristóteles, cada ser poseía una suerte de alma a lo largo de su existencia que animaba la materia y conducía los nutrientes por el cuerpo. Según él, la naturaleza tenía una capacidad única de generar organismos cada vez más complejos y, dado que cada uno de ellos debe adaptarse a su entorno, este era, en última instancia, el que imponía las normas. Recordaba a un hogar donde era posible el enfrentamiento, pero donde pese a todo se colaboraba. Al igual que el sol, la luna y las estrellas, cada parte del edificio tenía un lugar asignado que no se debía sobrepasar. En conjunto, ofrecían un contexto de proporciones dadas, como las paredes de una casa. Con la palabra griega que significa casa, oikos, se formaría en su momento la palabra ecología.

Aunque me había criado en la ciudad, la naturaleza no me era ajena. Nunca tuvimos una cabaña de verano propia, pero durante las vacaciones estivales mi madre alquilaba una en el campo, y después continuamos una tradición parecida cuando mi hermana se casó en el extranjero y curaba su nostalgia alquilando casitas de verano suecas que yo compartía con ella y sus hijos antes de que comenzaran las vacaciones de su marido.

En lo que a mí respecta, durante aproximadamente treinta años había tenido parejas con las que no compartía domicilio y que vivían en el campo. Repartí sucesivamente entre ellos mis ámbitos de interés, pues el que era escritor sabía que las palabras ensanchan el mundo y el biólogo conocía las interrelaciones de la naturaleza. Al igual que el Dr. Dolittle, él contaba con la confianza de los animales y llegó incluso a poder acariciar a un urogallo que se había encaprichado con su porche. Yo, por mi parte, me encontraba con la mayoría de los animales en la vasta biblioteca de la biología.

En definitiva, casi siempre me había relacionado con la naturaleza como una invitada. Solo me convertí en algo más después de la muerte de mi madre, porque entonces cambiamos su apartamento por una casita de verano. Igual que la vida, aquello fue una herencia que trajo consigo cosas nuevas y que, como la vida, podía implicar muchas otras. Para mi hermana significaba vacaciones con los hijos y los nietos y, para mí, un lugar al que poder retirarme a trabajar con mis libros. Y es que yo quería escribir acerca de la naturaleza y la vida. ¿Lo lograría en esa casita?

El extenso bosque en el que se encontraba la casa tenía una atmósfera llena de vida. Por la parte sur, rodeada de pinos y robles, ascendía una colina cubierta de musgo y, al este, se vislumbraban senderos misteriosos por entre los arbustos de arándanos. Al norte, el campo lindaba abruptamente con terrenos públicos y tenía de fondo un estrecho de aguas relucientes. No había ningún límite vallado, de forma que todo era privado y abierto al mismo tiempo.

La casa parecía tan pequeña por lo grande que era el terreno. Constaba de una sola habitación que se había construido a ojo, como solía ocurrir con las viviendas de verano, y que después fueron ampliando de la misma forma. Habían sustituido el porche acristalado por paredes para montar allí dos literas y, en una ampliación posterior, incluyeron una cocina y un baño. A partir de ahí, la topografía impedía más reformas.

Así que el terreno tenía cobertizos pequeños en cada rincón. Uno era la antigua letrina, que habían transformado en la caseta de las herramientas, y en otro se encontraba un taller de carpintero junto a una barraca abierta. En el tercer rincón el cobertizo hacía las veces de habitación de juegos, y en el cuarto había un dormitorio que yo designé mentalmente como cabaña para escribir.

Era de esperar que la propiedad presentara alguna que otra carencia, ya que la compra conllevaba una cláusula de exclusión de responsabilidad. El carpintero que contratamos llegó a afirmar entre dientes que sería preferible construir una nueva vivienda. Aquello me indignó. ¿Acaso no veía lo idílico de aquel lugar? ¿Qué era lo que veía si no?

Por supuesto, hacían falta unos cuantos arreglos. Me alegré de ser yo quien hablara con los obreros, pues también siento mis libros como la construcción de una casa. Dado que los planos siempre son nuevos, tengo que avanzar a tientas, y hallar las proporciones correctas entre distintos materiales es una tarea peliaguda. Es decir, que me enfrento a diario con problemas de trabajo artesanal en el escritorio.

Debía llevar a puerto un par de proyectos antes de consagrarme a la vida y la naturaleza. Uno trataba de cómo los ríos se extienden por los territorios llevando consigo naturaleza y cultura, mientras que el otro se centraba en el vínculo que el humanismo renacentista establecía entre las humanidades y las ciencias naturales. Erasmo de Rotterdam, que reavivó el género ensayístico, se convirtió en mi héroe, pero también me fascinó el gran enciclopedista del siglo xvi Conrad Gesner. Al igual que Aristóteles, Gesner se formó en una docena de materias, de la zoología a la lingüística. Escribió sobre miles de plantas y miles de autores, y la relación entre las especies animales lo inspiró a la hora de estudiar el parentesco entre un centenar de lenguas.

Siempre me ha gustado el principio de las enciclopedias. Conceden la misma importancia a lo pequeño y lo grande, puesto que en ellas no hay ningún protagonista, sino que muestran el mundo desde distintos ángulos. Para mí, la perspectiva de Gesner cuadraba a la perfección con la envergadura de la vida. Lo cierto es que solo le dediqué unos capítulos de mi libro sobre el Renacimiento, pero me gustaba su forma de vincular los animales y las lenguas, las plantas y la literatura.

La extensión de sus setenta libros nunca cabría en la cabaña, desde luego, y seguramente tampoco habría tantas especies por allí. Además, ¿sería yo capaz de comprender cómo se comunicaban? Lo que conocía de la vida en la Tierra me lo habían transmitido mediante un alfabeto humano. Aquellos seres que volaban y pululaban, trepaban y nadaban a mi alrededor hablarían sus propios idiomas adaptados a la naturaleza. Literalmente, podían ir pegados a la tierra o ser alados y ligeros, cuando no se abrían paso a tientas con sus raíces. De modo que ¿cómo iba a encontrar animales con lenguas anteriores al alfabeto? Las diferencias suelen crear paredes entre los distintos mundos.

Pero, como suele ocurrir, la vida daría a los problemas su solución particular.

El tejado azul

Podría decirse que comencé a familiarizarme con la casa desde arriba. El tejado fue lo primero que vieron los obreros, porque había que cambiar la tela asfáltica y terminar el aislamiento. Cuando introdujeron una cámara termográfica en la casita y la orientaron hacia arriba, la imagen se volvió azul lavanda como una noche de febrero. Aquello quería decir que entraba una cantidad ingente de frío. En ciertos puntos se veían nubecitas amarillas entre lo azul y, dado que el amarillo indicaba calor, probablemente se tratara de restos de aislante. Aquellas imágenes me llevaron a cavilar. Aquí y allá por toda la casa había bolitas de aislante, como nubes que hubieran caído del cielo. ¿Cómo habrían acabado allí? No podían haber salido volando, ¿verdad?

Los obreros volverían a final de marzo y, para recibirlos, me quedé a dormir en la cabaña. Era la primera vez y cuando llegué aún persistía el frío del invierno, así que, mientras que los radiadores se calentaban, me di una vuelta por el entorno. La luz ponía de relieve y daba sombra hasta a la piedra más diminuta del suelo ya sin nieve, en el que todo estaba preparado para vestirse de vida. Un carbonero común cantaba encima de unos tusilagos, y un sinfín de cosas se estarían gestando seguramente en brotes y piñas hinchadas de semillas. Tenía la sensación de que me aguardaran mil descubrimientos.

De vuelta en la casa, subí aún más la temperatura encendiendo el fogón. Mientras hervía el agua de los espaguetis, rebusqué entre las cajas de la mudanza del apartamento de mi madre. Todavía quedaba mucho por ordenar, pero decidí que esa tarde me limitaría a descansar y leer. Reinaba un silencio apacible que encajaba a la perfección con el libro que me había llevado: trataba del espacio.

Al fin y al cabo, ahí fue donde se originaron en su día los elementos constituyentes de la vida, de un cosmos que no era más grande que un puño. Durante un segundo extraordinario, se cerró con fuerza en torno a galaxias venideras y a un futuro ilimitado. Después estalló un crescendo infinito. De un comienzo palpable surgió una extensión repleta de estrellas que en mil millones de años produjeron carbón y oxígeno, plata y oro y el resto de los ingredientes que la vida necesitaba. Hasta los protones y los electrones de mi cuerpo fueron alguna vez materia o radiación en el Espacio. En términos generales, podía decirse que soy un producto residual de estrellas muertas o quizá una acumulación de sus materias primas, de las que había en abundancia, pues aún hoy llegan a la Tierra millones de toneladas de materia cósmica.

Cerré los ojos y me puse a pensar. Desde la perspectiva del libro, la Tierra formaba parte de un ciclo inmenso de partículas elementales que se podían combinar para convertirse en montañas, agua, plantas o animales. Y mientras nuestras formas pasajeras se iban sucediendo, el sistema solar volvió a dar otra vuelta alrededor del centro de la Vía Láctea. Tardó doscientos millones de años en completar la órbita, que se llamó año cósmico.

En el Espacio, las estrellas y los planetas se desplazaban como las piezas del mecanismo de un reloj enorme. Al igual que todo cronómetro, a veces se desajustaba, de forma que la Luna se va alejando poco a poco de nosotros. Realmente no implica un gran cambio, puesto que solo se trata de cuatro centímetros al año.

A medida que se iban definiendo las proporciones, el espacio fue ampliando las paredes de la casa. Para el astrónomo que había escrito el libro, incluso lo más pequeño contribuía a la imagen completa. Si, por ejemplo, sosteníamos una moneda de una corona a aproximadamente un metro de los ojos, se podrían esconder tras ella cientos de miles de galaxias y cada galaxia, a su vez, estaría compuesta por millones de estrellas. En nuestra Vía Láctea se encontraban dispersas en un espacio tan inmenso que la luz de algunas de ellas llevaba viajando millones de años. En ese transcurso, las propias estrellas tuvieron tiempo de morir, pero su luz continuaba viva, de una forma similar a como un viejo vinilo contiene la música de artistas fallecidos.

¿Hacia dónde se dirigía la luz? En el Espacio no existía ningún centro. Parecía tener el mismo aspecto en cualquier dirección. Pensé con nostalgia en aquella sonda espacial que enviaron con una imagen de dos personas. ¿No era un poco presuntuoso considerar que esa fuera la información más importante acerca de la Tierra? Y si había idiomas en el Espacio, con toda probabilidad serían de una naturaleza diferente a los nuestros. Era un mundo que habíamos abordado con las matemáticas más que con las palabras.

Una representación más apropiada podría haber sido la grabación de la vibración electromagnética de la Tierra que hizo la NASA. Además, la transformaron en sonido, y cuando oí esa armonía susurrante sin principio ni fin, me conmoví de una forma muy particular. ¿Así era como nos imaginábamos la música de las esferas? Kepler aventuró en sus especulaciones que Saturno y Júpiter eran bajos, mientras que la Tierra y Venus eran altos, Marte era tenor y Mercurio, soprano. Yo no sabía cómo sonaban en realidad, pero, en la versión de la NASA, el canto de la Tierra me transmitió la sensación de las variaciones bellas y a la vez frágiles de la vida del planeta.

¿Se veían estrellas en el cielo? Dejé el libro, me planté delante de la puerta con la chaqueta por encima de los hombros. Según lo que estaba leyendo, el noventa por ciento de la población de Europa occidental no puede admirar un verdadero cielo estrellado, pues nuestra luz artificial ha ensombrecido el firmamento. Es cierto que en el Espacio domina la oscuridad, pero, ya que estamos hechos de la materia de las estrellas, sería estupendo poder contemplarlas. Solo se vislumbraba el débil parpadeo de la estrella polar a través de la atmósfera.

En cambio, sí distinguí algo más cerca con el rabillo del ojo. ¿No había pasado una sombra a toda velocidad? ¿Habría murciélagos en el terreno? Tenía sentimientos encontrados con respecto a esos animales. Son el único mamífero que domina el aire y su vuelo es de un virtuosismo notable. A diferencia de los pájaros, no tienen plumas sino unas alas de piel desnuda que se tensa entre el pulgar y los cuatro dedos de las manos. Esa piel también se extiende hasta los huesos del pie para ampliar la envergadura de las alas, que no solo es enorme: sus manos aladas se mueven más rápido por el aire que mis dedos por el teclado del ordenador.

Se comunican a través de ultrasonidos velocísimos con los que sondean la oscuridad donde se esconden las polillas. Sin embargo, cuando el contacto se da en una esfera más privada, se relacionan tocándose y chillándose. Por ejemplo, se ha podido observar cómo una hembra de murciélago asistía literalmente en el parto a otra hembra de su familia, primero mostrándole cómo girar el cuerpo para que la cría saliera con más facilidad y después cogiendo ella misma al recién nacido. Recuerda a un parto humano. Así que ¿por qué resultan entonces los peludos y cálidos murciélagos tan extraños? ¿Es porque los asociamos con la noche, cuando nosotros nos retiramos y nuestros sentidos duermen?

Al cabo de un rato, entré y me tumbé en una de las literas. A pesar de ser estrecha, daba una sensación acogedora, casi como si hubiera habido otra persona en la cama superior. El calor de otros cuerpos suele protegernos del vacío y el silencio desoladores del espacio.

Pero de repente oí un ruido mucho más cerca. ¿No había alguien moviéndose por el tejado? Seguro que no se trataba de un murciélago; entonces, ¿qué podía ser? Como fuera estaba demasiado oscuro para distinguir nada, intenté dormir, aunque estaba deseando que llegara la luz del día.

Y cuando la luz llegó por fin, no fui la única que se despertó. Ahora volvía a oírse el ruido del tejado, parecían pasos ligeros. ¿Sería un pájaro? Cuando salí a hurtadillas para mirar, resultó que el tejado estaba vacío. Sin embargo, detecté algo en la parte trasera de la casa. En la red que iba del tejado a la pared había un agujero enorme. Era como una entrada.

Y aquella entrada mantuvo ocupada mi imaginación mientras trataba de ordenar las cajas de la mudanza que contenían los enseres de cocina. Hacia la hora de comer di una vuelta alrededor de la casa y entonces, por fin, vi a la criatura desconocida del tejado. Estaba estirada en la red de la pared, sumida en lo que parecía una siesta. Los dientes indicaban que se trataba de un roedor y, a primera vista, habría podido confundirse con una rata. Pero la cola velluda sugería otra cosa.

De repente, todo empezó a encajarme. Esa ardilla era la que había sacado el aislante del techo en busca de más espacio para vivir y, desde luego, lo había conseguido. Según la imagen de la cámara termográfica, el roedor debía de tener allí arriba una mansión espléndida.

Me asaltaron varios sentimientos a la vez. Por un lado, teníamos a un intruso que se comportaba como si aquel fuera su hogar. Por otro, siempre me han gustado las ardillas y me había documentado bastante sobre ellas, y ahora podía distinguir tanto las vibrisas de las muñecas como los pulgares rudimentarios que otorgaban a las patas delanteras el aspecto de unas manos. Observé la cola peluda, que hacía las veces de timón al saltar entre los árboles y de manta por la noche. Era de una suavidad que se podía sentir sin tocarla.

A juzgar por los genitales que se veían bajo la cola, se trataba de una hembra, y las ardillas solitarias suelen tener una vida difícil. Después del periodo de apareamiento entre los árboles durante la primavera, expulsan al macho de su territorio y luego cuidan a las crías ellas solas. Comprendí lo agotador que puede llegar a ser en una ocasión en la que mi amigo el biólogo encontró una cría que se había caído de la madriguera. Aprendí rápidamente lo que debe hacer una ardilla madre, que es bastante. Las crías tenían que comer cada tres horas y había que lamerles o masajearles la barriga para que empezaran a hacer la digestión. Luego había que sacar a las crías de la madriguera una a una durante un ratito para que su hogar no se convirtiera en una letrina. Era un trabajo a jornada completa, así que el alivio que sentí se multiplicó por dos cuando la madre encontró a su hija. Tal vez se hubiera caído de la madriguera mientras la madre buscaba algo que llevarse a la boca entre una tarea y otra. Difícilmente mejoraría su situación una vez las crías comenzaran a corretear por todas partes y se convirtieran en una presa fácil para halcones y gatos, aunque las ardillas tienen tal sentido de la responsabilidad que incluso se ocupan de las crías huérfanas si son familia.

Sentí una punzada en el corazón. La gente ha cazado ardillas a lo largo de prácticamente toda la historia. Las sacrificaban en la celebración germánica de la primavera y durante el solsticio de invierno, y sus cuerpecitos brindaban a los pobres alimento e ingresos a cambio de la piel. En el siglo xvi, podían exportarse desde Estocolmo hasta treinta mil pieles de ardilla en un año, y eso solo de uno de los muchos almacenes portuarios que existían. En los últimos tiempos, a las ardillas rojas europeas les había salido competencia por parte de sus parientes grises, que introdujeron durante el siglo xx desde Estados Unidos. Las ardillas grises transmiten un virus al que solo ellas son inmunes y pueden crear verdaderas pandillas de matones que han llegado a morder a perros y niños.

Así que aquel personajillo de color rojo que descansaba en la red merecía un poco de protección. Me alejé con cuidado y cuando volví a la cabaña me senté a leer tranquilamente.

Me resultó difícil concentrarme en el libro, porque no dejaba de pensar en la vecina del tejado. ¿Cómo sería convivir con las ardillas? Lo cierto es que ya se ha hecho. Durante la Antigüedad y el Renacimiento, a las damas les encantaba tenerlas como mascotas decorativas. Seguramente no participaran en la vida aristocrática, aunque en el siglo xviii, un caballero inglés se jactaba de la musicalidad de sus ardillas adiestradas. No le prestaban mucha atención al canto, pero sí que podían golpear el suelo de la jaula enérgicamente al ritmo de la música de cámara. Y una ardilla mantuvo un tempo allegro durante diez minutos y, tras una pausa, pasó a un ritmo distinto. Por lo demás, su vida en el ámbito doméstico no debía de ser muy estimulante, en vista de las ruedas que les habían colocado en las jaulas.

Por fin el día volvió a convertirse en noche. A aquellas alturas no podía evitar pensar en la ardilla, porque no paraba de moverse por el hueco del techo. Al principio me asombraba que lo único que la separara de mí fueran unas tablas. Escuchar sus movimientos me daba una sensación de cercanía, y entendí que los murciélagos pudieran experimentar el mundo aun sin verlo.

Pero, poco a poco, el hecho de oírla empezó a molestarme. Justo cuando me había quedado dormida, volvía a la carga. Estaba claro que le costaba conciliar el sueño, como a mí ahora. Era como tener en la habitación a un niño malcriado. Cada movimiento era una queja de que algo no estaba en su sitio, o quizá que hacía demasiado calor. «¡Duérmete ya!», bufé mientras ella trajinaba por allí arriba. Las ardillas no tienen fama de poseer grandes dotes para la decoración de su hogar, pero tal vez estuviera organizando los trocitos de aislante que quedaran. Si había montado la cama con ellos, seguro que haría demasiado calor. Las ardillas suelen forrar las madrigueras con hierba y musgo, así que es posible que la fibra mineral le irritara las vías respiratorias. De hecho, ¿no era perjudicial para la salud?

La ardilla se rascaba ruidosamente. Lo más seguro era que también le molestaran las pulgas. Sus casas suelen estar llenas de bichos. Yo había tenido alguna experiencia similar bastante fastidiosa, porque una vez unas pulgas se colaron en la cama de mi apartamento a través del conducto de ventilación. Llegaron por el aire, se trataba de pulgas de paloma, y era más que factible que con las pulgas de la ardilla hubiera ocurrido algo así.

Ahora volvía a trotar dando vueltas. Las ardillas marcan el territorio extendiendo su propia orina con las patas a pasitos rápidos para señalar los límites de la zona. ¿Sería eso lo que estaba ocurriendo arriba? Y ¿no sonaba como si estuviera mordisqueando algo? Al igual que otros roedores, las ardillas tienen que desgastarse a diario los dientes delanteros, que no les dejan de crecer.

Sobre las siete, después de haber dormido un sueño entrecortado, oí un chirrido que provenía del techo. Ah, la ardilla se había despertado. Cuando fui a la cocina, la vi asomándose a la ventana, seguramente en busca del desayuno. Mientras me tomaba el café, me puse a buscar unos prismáticos en las cajas de la mudanza para hacerle compañía a distancia. Habría sido imposible observarla más de cerca, porque en ese momento comenzó una función circense. Al tiempo que saltaba con asombrosa elasticidad gracias a aquellas patas como de canguro, la ardilla iba uniendo todas las direcciones con una línea de puntos, igual que un reflejo de sol, de aquí para allá y de arriba abajo. La seguí medio mareada. Las ardillas pueden llegar a saltar hasta cinco metros, pero también puede ocurrir que terminen cayéndose. No obstante, en sus saltos no había miedo ni osadía. Los daba sin tomar impulso, con una agilidad constante.

Finalmente, se detuvo en una rama hacia la que pude enfocar los prismáticos. Había encontrado una piña para desayunar. Mientras que la giraba describiendo espirales con las patas, la iba pelando de una forma tan sistemática que cada cuatro segundos caía al suelo una escama de piña. Se ventiló la piña entera en siete minutos.

Después desapareció de mi vista durante un rato, entretanto yo me vestí y ordené un poco la casa. Más tarde, cuando nuestros caminos se cruzaron en la esquina de la cabaña, me saludó con un movimiento nervioso de la cola. Me dolió un poco, porque yo había sido muy considerada con ella, aunque imagino que estaba acostumbrada a que nadie la molestara. Pero las cosas iban a cambiar. Decidí convertirme en una vecina difícil por las noches. Al igual que todas las ardillas, ella debía de tener varias madrigueras y ahora le tocaba escoger otra. La siguiente vez que la oí por encima de mí en la cabaña, golpeé el techo con fuerza. Se hizo el silencio allí arriba, y deduje que había entendido la indirecta.

En todo caso, no era mi intención encontrar la vida de la naturaleza en el interior de la casa. Mientras daba una vuelta por la parcela, oí el tamborileo de un pájaro carpintero y me pareció prometedor. Dicen que los bosques con gran diversidad biológica constituyen el mejor hábitat para los pájaros carpinteros.

No es que mi intención fuera ir en busca de rarezas. Podemos encontrar lo extraordinario incluso en un carbonero cantarín. Ya no es posible verlo como un simple pajarillo encantador, porque desde que se descubrió que los carboneros usan herramientas y planos, se equipara su inteligencia a la de los chimpancés. Sujetan con el pico agujas de pino para entresacar las larvas de las grietas de los árboles, y registran con precisión dónde esconden la comida otros pájaros para robársela. Asimismo, son capaces de dar un falso aviso de la proximidad de aves de presa para alejar la competencia en los comederos para pájaros y, si de verdad tienen hambre, pueden llegar a matar a otros pájaros más pequeños o a murciélagos dormidos. Aunque, por supuesto, también hay especímenes pacíficos, o sea, que el carbonero no se ha convertido en una de las aves más comunes de Suecia solo gracias a su astucia.

De pronto oí un sonido mucho más inesperado. ¿Sería posible en este entorno? Pues sí, allí escuché al pájaro más común del mundo, cuya población triplica la de todos los humanos del planeta. Acababa de oír el canto de un gallo, de modo que algún vecino debía de tener gallinas camperas. Aquello me pareció encantador, casi como de cuento.

Lo cierto es que la mayoría de las gallinas viven alejadas de la naturaleza. Las ponedoras de granja tienen cada una su espacio, mientras que las de cría intensiva están hacinadas entre otras cincuenta mil, por lo que les administran antibióticos como medida cautelar. Sus antepasados salvajes todavía se mueven por lo más profundo de las junglas del sudeste asiático, en bandadas pequeñas y tímidas, y son tan delicados que pueden morir de miedo si los encierran, como también mueren cientos de miles de gallinas de cría intensiva de camino al matadero.

Las gallinas se domesticaron hace mucho tiempo en la India. Cuando Alejandro Magno las llevaba en su convoy de guerra, para él constituían una fuente de provisiones muy conveniente en el campo de batalla, que no solo proporcionaba huevos y carne, sino que además se reproducía. En Grecia y Roma usaban las gallinas sobre todo para las profecías, porque los antiguos veían señales en su forma de comer y de revolotear. Los gallos, en cambio, gozaban de una consideración completamente diferente. Si colocaban a dos especímenes violentos de manera que no pudieran escapar de lo que se conoce como reñidero, se veían obligados a enfrentarse a vida o muerte. Este tipo de peleas continuarían en Inglaterra hasta bien entrado el siglo xix y los nombres de las especies de los gallos siguen vivos entre ciertos términos propios del boxeo como peso gallo, conocido en otros idiomas como peso bantam.

Las gallinas también podían infundir respeto fuera de las granjas de cría intensiva. Fui testigo de ello el verano que alquilé una casita para escribir al lado de un gallinero, porque durante el día sus habitantes campaban a sus anchas por allí. Al tiempo que trataba de no pisar aquellos montones de estiércol del tamaño de bollos de crema, comencé a entender su jerarquía interna, del gallito del lugar hasta el polluelo más insignificante. Era un patrón ciertamente reconocible. Más tarde aprendí que su cacareo abarca cerca de treinta sonidos distintos que, entre otras cosas, incluían avisos diferenciados según la amenaza viniera del aire o de la tierra.

Eran unas gallinas enormes que habían llegado a sobrevivir el ataque de un zorro a pesar de que el gallo sí que había sucumbido. Después de aquello, les trajeron un pollastre que al principio parecía aterrado ante tan descomunal harén. Incluso el hijo menor de los dueños temía a las gallinas porque había oído contar que los pájaros son descendientes de los dinosaurios. Una afirmación que se entendía a la primera al ver a aquellas gallinas gigantescas.

El primero en intuirlo fue el biólogo Thomas Henry Huxley. En 1868, mientras trabajaba con un esqueleto de dinosaurio, lo invitaron a pavo asado y entonces cayó en la cuenta del parecido entre el fémur que tenía en el plato y el que había en el laboratorio. Los análisis genéticos posteriores le dieron la razón. Las gallinas y los pavos son, en efecto, los descendientes más cercanos de los dinosaurios. Tal vez la transformación comenzara cuando los dinosaurios adultos más pequeños trepaban a los árboles para escapar de depredadores de gran tamaño. De hecho, las gallinas todavía prefieren dormir subidas a un palo.

El canto del gallo no tardó en cesar, y después solo oía a una paloma abajo en el pueblo y a una corneja en la copa de un abeto. Debo reconocer que no tenía en alta estima a ninguna de esas aves. Las palomas se han convertido en un emblema de la paz y el amor y del Espíritu Santo, pero en la realidad pueden causar una impresión completamente distinta. Después de todo, ellas me llenaron la casa de pulgas. Y, en el fondo, ¿de dónde surge su relación con el Espíritu Santo? Dicen que son parientes del extinto dodo, cuyo nombre en portugués, doudo, significa bobo, porque una cabeza tan pequeña en un cuerpo tan grande no debía de indicar demasiado ingenio. Tampoco parecen muy inteligentes las palomas, que apenas son capaces de mantener los huevos en unos nidos que construyen de prisa y corriendo. Pero gracias a los nuevos descubrimientos, mi imagen había cambiado. Jennifer Ackerman, por ejemplo, ha reunido una documentación muy extensa sobre la inteligencia de las criaturas aladas.

Al igual que las gallinas, las palomas han vivido cerca de los humanos más que ninguna otra ave, y se propagaron gracias a nosotros. Los palominos tiernos son una delicia, por lo que las domesticaron hace diez mil años, en torno a la misma época que a los gallos. Como querían que se reprodujeran con rapidez, criaban machos siempre dispuestos a aparearse y hembras que tuvieran mucha descendencia. No les costaba vivir cerca de las personas y se adaptaban perfectamente a las ciudades, porque las cornisas y los balcones se parecían a los salientes de las rocas de su entorno original.

En el siglo xvi, el emperador mogol de la India Akbar el Grande poseía más de veinte mil palomas que iba cruzando para fortalecer los rasgos más convenientes. Este tipo de cría sería muy común por Europa más adelante, y llegó a servir de fuente de inspiración para la teoría de la evolución de Darwin. Si la genética era tan predecible que podían seleccionarse distintos rasgos entre las palomas, entonces la naturaleza debería poder hacer lo propio en cualquier circunstancia.

Lo que más valoraban quienes poseían palomas en el siglo xix no era la carne, sino la excepcional capacidad que tenían para orientarse. Por esta razón las utilizaron como mensajeras ya en el antiguo Egipto y Roma, y continuaron siendo portadoras de noticias hasta la llegada del telégrafo. Las redes de palomares no se encontraban solo en instituciones célebres como la agencia Reuters y el banco Rothschild. Las palomas también trasladaban asuntos de actualidad en contextos de menor envergadura y, en las regatas suecas del siglo xix, una paloma mensajera que volaba hasta la imprenta del periódico Stockholms Dagblad comunicaba los resultados, que colgaban en el tablón de anuncios.

A las palomas les confiaban también tareas mucho más serias. Exploradores, espías y militares les encomendaban misiones que bien podrían convertirse en apasionantes novelas con protagonistas alados. En 1850, por ejemplo, una paloma recorrió cuatro mil kilómetros para entregar el mensaje de una expedición polar, pero por desgracia la misiva se perdió por el camino. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todas las partes combatientes usaron palomas mensajeras y, dado que sufrieron la guerra, algunas de ellas incluso recibieron una medalla por su valentía. Una paloma inglesa continuó con su misión estoicamente a pesar de que le habían volado de un tiro una parte del ala. Para las palomas mensajeras alemanas la situación no era más fácil, porque luchaban contra los rifles y contra los halcones peregrinos.

Y las palomas no solo son valientes. También son rápidas y atentas. A una velocidad de ochenta kilómetros por hora, pueden orientarse por encima de miles de millas de terreno desconocido, y como observadoras son insuperables. Cuando les mostraban fotografías en serie de un paisaje, eran capaces de percibir diferencias que habían escapado al ojo humano. De ahí que los guardacostas americanos las entrenaran para encontrar puntos del color que normalmente tienen los chalecos salvavidas, para después llevarlas en helicóptero a zonas en las que había naufragado algún barco. Lograban identificar a los náufragos incluso en medio de olas de gran altura.

Sus aptitudes visuales resultaron igual de evidentes en experimentos artísticos. Después de cierto entrenamiento, podían distinguir la obra de Picasso de la de Monet, e incluso llegaban a diferenciar a cubistas como Braque de impresionistas como Renoir. Gracias a una serie de señales que indicaban el color, la forma y la textura se consiguió que clasificaran cuadros en bonitos y feos.

Su lista de habilidades no terminaba ahí. Demostraron ser muy buenas con las cifras y podían colocar imágenes con nueve objetos en el orden correcto. También contaban con una memoria tan excepcional que conseguían retener mil imágenes en un año y reconocerlas después incluso en negativo o al revés.

Después de semejante repaso a la inteligencia alada, me avergoncé de menospreciar a las palomas. De hecho, la culpa de que se hubieran multiplicado tan rápido y de que les gustara tanto la compañía de los seres humanos era nuestra, ya que son rasgos que hemos fomentado a través de su cría. Y desde luego se notaba que llevaban mucho viviendo a nuestro lado. No solo reconocían a individuos de sus propias bandadas, sino que también diferenciaban a los humanos y podían identificar expresiones emotivas como la rabia y la tristeza en fotografías de diferentes personas.

Lo más seguro es que la explicación a todo ello no se encuentre en la empatía. Parece que la capacidad de distinguir emociones resulta muy valiosa para la supervivencia. Gracias a ella, las aves pueden detectar la amenaza de un ataque y unirse a otras con señales apenas perceptibles. Bastan una mirada, una postura o la forma de ahuecar el plumaje. También nosotros interpretamos a los demás inconscientemente, los tonos de voz y las expresiones pueden ser más sinceros que las palabras y, además, se dice que las palabras solo representan aproximadamente el siete por ciento de todo lo que transmitimos. Así que quién sabe si el arte de leer entre líneas no será la base de toda comunicación.

Aquí también veía un problema, por supuesto. Es fácil estudiar las emociones de los demás o encasillarlos en estereotipos. Las palomas, por ejemplo, solo han simbolizado lo benigno en tanto que la perspicacia se reservaba para los halcones. Por otro lado, el graznido de los córvidos se ha convertido en lo opuesto al arrullo de la paloma y, cuando finalmente Ted Hughes escribió poemas que versaban acerca del cuervo, el animal se convirtió en el antihéroe. Mientras que la golondrina volaba entre el aroma de las violetas, la corneja se zampaba los restos de un polo de helado que había en la basura de la playa.

Y es que ¿cómo iban a ser las cornejas fuente de inspiración lírica con su graznido? El hecho de que pertenezcan a la familia de las aves cantoras me resultaba tan difícil de comprender como el que esa clasificación se debiera a la forma de las patas. Su parentesco con las aves del paraíso no era menos enigmático. Aquel chaleco gris oscuro era propio de empresarios de funerarias y el graznido tampoco resultaba especialmente reconfortante.

Pero, como ya hemos dicho, las impresiones pueden ser traicioneras. Los romanos comprendieron la belleza del canto de las cornejas, ya que interpretaron el cra cra como cras, que en latín significa mañana. A sus oídos, el graznido expresaba una esperanza eterna. Incluso yo sabía que las cornejas en realidad no eran tan sombrías.

En una ocasión tuve la oportunidad de ir en un barquito a pasar un fin de semana a la parte más alejada del archipiélago. Yo me llevé a dos de mis sobrinos y la capitana del barco se llevó a su corneja domesticada. Nos había preguntado de antemano si nos daban miedo las cornejas, así que probablemente estuviera acostumbrada a que la gente desconfiara de ellas.

Durante la travesía, el animal pasó la mayor parte del tiempo en la cubierta, en una postura firme y con las patas separadas, como un marinero. Mientras la capitana preparaba el barco, parecía que la tarea de la corneja era supervisar a los pasajeros, si bien a la manera discreta de un espía. Mis sobrinos eran por entonces fumadores y, como siempre estaban entretenidos con el tabaco, despertaron el interés de la corneja.

En la isla donde íbamos a pernoctar pudimos escoger el alojamiento. Una opción era compartir cabaña con la capitana y la corneja, y la otra, quedarnos solos en la litera del barco. Nos decidimos por la embarcación para que las olas nos mecieran y, además, no estábamos acostumbrados a dormir con una corneja. Por lo visto, pasaba la noche sentada en una puerta abierta para poder observarlo todo.

Después de una noche sin vigilancia, uno de los chicos subió a la cubierta para fumarse el primer cigarrillo de la mañana. Pero apenas le había dado tiempo a sacarlo cuando la corneja llegó como un relámpago desde la cabaña. Le aterrizó en el hombro con un ruido sordo para estudiar con detenimiento cómo fumaba, algo que ahora empezaba a complicarse: ya les quedaban pocos cigarrillos.

A la hora de comer, los fumadores, como buenos hermanos, echaron a suertes el último cigarrillo, que encendieron con devoción. Entonces, de repente volvió a aparecer la corneja de la nada. Vino directa hacia nosotros y con una maniobra acrobática logró atrapar el cigarrillo y se lo llevó volando al tejado de la cabaña. Allí se sentó provocadora, con el objeto del deseo en el pico. Había quedado claro. No era un pájaro de mal agüero, sino una bromista.

Más tarde fui examinando una gran cantidad de informes sobre las ocurrencias de las cornejas. Jugaban al escondite entre sí y al pillapilla con los perros. Chinchaban a los gatos. Atrapaban palitos al vuelo. Usaban tapas de tarros a modo de trineo para tirarse por los tejados nevados de las casas, y cuando llegaban abajo, agarraban la tapa con el pico para volver a subir y empezar de nuevo.

La capacidad de jugar puede ser hermana de la creatividad, y los córvidos hacían todo lo posible por demostrarlo. Esopo contaba en una de sus antiguas fábulas cómo un cuervo sediento consiguió alcanzar el agua que había al fondo de una vasija. Se limitó a dejar caer piedrecitas que elevaron el nivel del agua. Estos pájaros hicieron algo similar en experimentos en los que solucionaron una serie de problemas que requerían del uso de herramientas.

De hecho, parece que las cornejas poseen muchas de las cualidades que se asocian con la inteligencia. Es evidente que tienen sentido del humor, son capaces de planificar, sienten curiosidad y poseen capacidad de adaptación y, al mismo tiempo, son individualistas. Ya en la antigüedad, les atraían todas las posibilidades que ofrecía la ciudad, aunque no se dejaban domesticar. Según dicen, disfrutar de una infancia prolongada con unos padres que eduquen y una vida rica en relaciones sociales fomenta la inteligencia. Y así viven las cornejas. Aristóteles se dio cuenta de que cuidaban de sus crías durante más tiempo que otras aves y después mantenían el contacto con los demás miembros de la familia. Ahora sabemos que se comunican a través de una multitud de sonidos que no solo varían entre especies, sino también entre individuos. Es más, todas parecen tener un sonido propio gracias al cual las identifica el resto del grupo. Incluso entienden el lenguaje corporal humano, así que miran en la dirección correcta si apuntamos con el dedo. Eso es algo que los chimpancés no son capaces de hacer.

A menudo se reúnen en torno a los cadáveres de sus familiares, como las urracas, aunque no se sabe si es para asegurarse de que están muertos o para demostrar lealtad. Sea como fuere, poseen una memoria prodigiosa. Si las ponemos a jugar al Memory, emparejan imágenes idénticas de maravilla. Tienen una vista tan certera para distinguir los rostros humanos que el ejército americano trató de incorporarlas a la caza de Osama bin Laden. Son particularmente buenas a la hora de reconocer personas que las han tratado mal, y enseñan a otras cornejas a distinguir a los sinvergüenzas desde lejos. En general, supervisan todo lo que las rodea, de modo que si alguien sabía lo que ocurría en la parcela, eran ellas.

Me resultaba un tanto incómodo que aquellos seres con tan buena vista que habitaban en los árboles percibieran de mí mucho más de lo que yo percibía de ellos. Aunque seguramente esa era la idea. En los árboles se fundían con la naturaleza.

La ardilla era una excepción. Quería que la dejaran tranquila en el hogar que había elegido, sí, pero no podía decirse que fuera tímida. Cuando la vi volver dando brincos yo estaba comiéndome una manzana, y le lancé al suelo un trocito. A pesar de que iba con su prisa habitual, se detuvo para observarme. No porque pensara rebajarse a que le dieran de comer, sino que simplemente se elevó sobre las patas traseras para verme mejor. Tenía los ojos grandes, como los de un niño, y la barriga le brillaba blanca y desprotegida. Esta vez no movió la cola irritada. En ese preciso momento, resolví que colocaríamos un comedero de ardillas con frutos secos como compensación por su ático.

El trato con criaturas que no son humanas puede infundir una extraña tranquilidad. Desde el punto de vista psicológico, el rompecabezas de las relaciones no resulta muy complicado. Es un trato exento de «por qué», de «culpa» y de «perdón». Podría haber dado largas explicaciones sobre la tela asfáltica y el aislante, así como sobre que el tejado era la parte más importante de una casa. También podría haber divulgado un texto acerca de lo que habría podido ocurrir si se hubiera quedado en el hueco del techo. Pero no habría servido de mucho. En el mundo de las ardillas, la gramática era más sencilla que en el mío, sin embrollos como el del condicional «habría podido ser». Ella no profundizaba en la causa y el efecto. El pasado eran recuerdos de ciertas semillas, vinculadas a lugares concretos, y hasta eso lo olvidaba a veces. De todos los pronombres posesivos, le bastaba con «mío».

Cuando fue evidente que la ardilla había aceptado el desahucio, sentí como si uno de los problemas de las obras del tejado hubiera desaparecido, lo cual fue un alivio, pues el carpintero y sus ayudantes aparecieron después del almuerzo. Querían retirar cuanto antes un poco de la tela asfáltica para ver en qué estado se encontraba lo que había debajo. Trajeron una escalera y la afianzaron bien, y dos de los hombres accedieron al tejado.

Y entonces quedó claro que la ardilla no estaba en absoluto conforme con lo que estaba ocurriendo. Más bien lo contrario, lo vio como una intrusión indignante en su territorio, y las luchas por el territorio pueden despertar emociones muy intensas. Entonces apareció rauda por entre los pinos como un Tarzán buscando guerra y, después de hacer escala en varios sitios, bajó al tejado. Allí se plantó muy derecha sobre las patas traseras para soltar un chaparrón de maldiciones ininteligibles. Recalcó la gravedad de la situación con unos pisotones. Los carpinteros la miraron con una mezcla de miedo y fascinación, agacharon la cabeza y empezaron el derribo.

Debo reconocer que me impresionó. Qué integridad, ¡y qué valor! Sin embargo, la ardilla había perdido la disputa por el territorio porque el desahucio era inevitable. Ahora empezarían a eliminar su apartamento del tejado y por un tiempo la casa sería de los carpinteros. Una vez hice las maletas con todas mis cosas y eché un último vistazo, les entregué las llaves.

Cuando instalaron la nueva tela asfáltica y el aislante, la primavera había progresado un poquito más y el arreglo del tejado había entrado en una nueva fase. Iban a montar unos canalones con los tubos de bajada pluvial y el chapista quería saber si tendría que conectarlos a depósitos de agua de lluvia.

Los depósitos de agua eran necesarios, por supuesto, ya que cumplían una función práctica y eran fuente de gratas asociaciones. A través de internet conseguí encontrar un par de toneles usados con un tono verde perfecto y un vendedor que los transportaría hasta la cabaña. Lo único que tenía que hacer llegado el momento era estar allí para recogerlos. Esperaba que, para entonces, pudiera encontrarme a las aves migratorias que disfrutan del verano en el jardín. Había comprado una casita para pájaros a modo de regalo de bienvenida y un pluviómetro para medir precipitaciones menores.

La semana en la que volví, los obreros tenían unos días libres, pero seguía oyendo un martilleo impaciente que provenía del campo. Se ve que los trabajadores y el sol primaveral habían inspirado a un pájaro carpintero. Al parecer, las aves de este tipo excavan nuevos nidos en los que se van turnando para incubar y alimentar a las crías. Aunque se reparten las responsabilidades de la paternidad equitativamente, no son muy sociables, pero el tamborileo los mantiene unidos y es probable que sirva para transmitir información necesaria. En algunos experimentos, los pájaros carpinteros han llegado a aprender a pedir distintos objetos al variar el número de golpes que dan con el pico. Como percusionistas son extraordinarios y la altura del tono varía según va cambiando la base.

Aparte de servir como baqueta, el pico también hace las veces de martillo, de palanca, de cincel y de detector de insectos, todo combinado en un instante. Este pájaro carpintero lo demostraba a la perfección. Tras localizar las larvas en un árbol a base de leves golpes, levantaba la corteza para extraer aquellos bocados exquisitos; después el pico podía continuar actuando como una broca para excavar nuevos nidos. Me pregunté cuántos agujeros habría hecho ya por el terreno. En uno de ellos vivía un trepador azul, por ejemplo. Había reducido el tamaño de la entrada con barro de modo que el pájaro carpintero no se cobrara el alquiler comiéndose a sus polluelos.