16,99 €

Mehr erfahren.

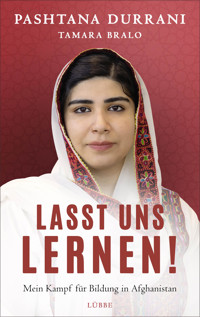

- Herausgeber: Lübbe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Pashtana ist Lehrerin mit Leib und Seele. Früh beginnt sie, in der Schule ihres Vaters zu unterrichten. Schützend holt sie ihre Mitschülerinnen von zu Hause ab und begleitet sie zur Schule. Immer wieder erlebt sie, dass Mädchen nicht mehr zum Unterricht dürfen und verschwinden. Später gründet Pashtana eine NGO, sammelt Geld für Tablets, auf denen der Lehrstoff vorinstalliert ist, und bringt sie dahin, wo es keine Schulgebäude gibt. Mit ihrem Engagement wird sie zur Zielscheibe der Taliban, entgeht nur knapp einem Bombenanschlag. Als die Taliban im August 2021 die Macht im Land übernehmen, Schulen schließen und Frauenrechte beschneiden, werden die Tablets zur letzten Hoffnung auf Bildung ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 339

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumPrologKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16EpilogPashtanas DankTamaras DankÜber dieses Buch

Pashtana ist Lehrerin mit Leib und Seele. Früh beginnt sie, in der Schule ihres Vaters zu unterrichten. Schützend holt sie ihre Mitschülerinnen von zu Hause ab und begleitet sie zur Schule. Immer wieder erlebt sie, dass Mädchen nicht mehr zum Unterricht dürfen und verschwinden. Später gründet Pashtana eine NGO, sammelt Geld für Tablets, auf denen der Lehrstoff vorinstalliert ist, und bringt sie dahin, wo es keine Schulgebäude gibt. Mit ihrem Engagement wird sie zur Zielscheibe der Taliban, entgeht nur knapp einem Bombenanschlag. Als die Taliban im August 2021 die Macht im Land übernehmen, Schulen schließen und Frauenrechte beschneiden, werden die Tablets zur letzten Hoffnung auf Bildung …

Über die Autorin

Pashtana Durrani wächst in einem Flüchtlingscamp in Pakistan auf. Ihr Vater, Führer eines afghanischen Stammes, gründet dort mit eigenem Geld eine Schule. Schon früh fängt Pashtana selbst an zu unterrichten. Mit 18 Jahren schlägt sie ein Oxford-Stipendium aus und gründet eine NGO, um afghanischen Mädchen eine Schulbildung zu ermöglichen. Nach ihrer Flucht aus Kandahar lebt sie in den USA, von wo sie weiter für ihre Mission kämpft.

Tamara Bralo ist preisgekrönte Journalistin, die u.a. für CNN und Al Jazeera English gearbeitet hat. Nachdem sie viele Jahre aus unterschiedlichen Krisenregionen weltweit berichtete, bildet sie heute angehende Journalist:innen aus und bemüht sich im Bereich Medienentwicklung um die Sicherheit ihrer Kolleg:innen.

PASHTANA DURRANI

MIT TAMARA BRALO

L A S S T U N S

L E R N E N !

Mein Kampf für Bildung in Afghanistan

Übersetzung aus dem Amerikanischen vonViola Krauß und Elvira Willems

LÜBBE

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Copyright © 2022 by Pashtana Durraniund Tamara Sabljak Bralo

Für die deutschsprachige Ausgabe:

Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Ulrike Strerath-Bolz, Friedberg

Einband-/Umschlagmotive: © Lisa Abitbol; © legovector/shutterstock

Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille

eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7517-2883-6

luebbe.de

lesejury.de

Prolog

Das gesamte Jahr 2016 habe ich damit zugebracht, den Pantoffeln auszuweichen, die meine Mutter nach mir warf. Paschtunische Mütter greifen äußerst gern auf diese erzieherische Maßnahme zurück, wenn ihnen etwas missfällt. Hausschuhe fliegen dir den Großteil deiner Kindheit entgegen, besonders, wenn du nicht gehorsam und dazu noch großmäulig ohne Ende bist. So wie ich. Es gibt sogar einen Ausdruck dafür: fliegender chappal.

Geworfen hat sie ihre Pantoffeln nach mir, seit ich verkündete, nicht nach Oxford zu gehen. Von diesem Moment an musste ich nicht einmal mehr den Mund auftun, schon griff meine Mutter nach einem Schuh. Mein Anblick genügte.

Ich bin in einem Flüchtlingslager in Pakistan aufgewachsen, als eine von vier Millionen Afghaninnen und Afghanen, die zum damaligen Zeitpunkt dort lebten, weil jahrzehntelange Kriege sie vertrieben hatten. Alles in meinem Leben war auf eine gute Bildung ausgerichtet. Sie war der einzige Weg, das Leben als Flüchtling hinter sich lassen zu können. Die Aussicht auf Erfolg war denkbar gering, doch ich schaffte es. Ich durfte an einem einjährigen Vorbereitungskurs in Oxford teilnehmen. Ein von mir verfasster Essay hatte dazu geführt, dass mir ein Vollstipendium angeboten wurde. Es handelte sich dabei zwar nicht um eine Zulassung zur Universität an sich, die räumliche Übereinstimmung war Zufall, doch es fühlte sich wie ein Zeichen an. Wir hatten schon alles geplant: Diesen Vorbereitungskurs würde ich mit Bravour meistern und anschließend von der richtigen Universität in Oxford aufgenommen werden, wo ich Philosophie, Politik und Wirtschaft studieren würde. Oxford war mein Traum. Diese Universität hatte Indira Gandhi besucht, bevor sie in Indien regierte, Benazir Bhutto hatte dort ihren Abschluss gemacht, bevor sie Premierministerin von Pakistan wurde. Und Malala ist dort gewesen. Oxford war nicht nur eine Universität, sondern ein mythischer Ort, der südasiatische Frauen in Heldinnen verwandelt. Ich würde eine von ihnen sein.

Und dann doch nicht.

Diesen Entschluss fasste ich nicht aus heiterem Himmel.

Mir saß schon lange der Gedanke im Nacken, eigentlich gar keine Zeit dafür zu haben. Und dieses Widerstreben hatte nichts mit Angst zu tun. Ich war achtzehn und dachte, mir stünde die ganze Welt offen. Ich wusste noch nicht genug von der Welt, um mich vor ihr zu fürchten. In England war ich noch nie gewesen. Der einzige Ort, von dem ich gehört hatte, war Oxford. Nicht einmal London war mir ein Begriff. Was ich mir wünschte, was ich mir erträumte, waren reihenweise ledergebundene Bücher, mit denen ich mich weiterbilden konnte.

Doch seit geraumer Zeit beschlich mich die Vermutung, dass meine Aufgabe zunächst eine ganz andere war: anderen Mädchen wie mir das Lernen zu ermöglichen. Dafür zu kämpfen.

Mädchen zu unterrichten war Familiensache.

Mein Vater, ein Stammesführer, eröffnete vor mehreren Jahrzehnten von seinem eigenen Geld eine Schule. Meine Tante unterrichtet dort. Meine Mutter unterrichtete dort. Ich selbst unterrichtete dort Englisch, seit ich sieben war. Nach meinen Privatstunden ging ich dorthin und brachte den Mädchen alles bei, was ich gerade selbst gelernt hatte.

Während meiner gesamten Kindheit bestand mein Vater darauf, dass ich mich in den Dienst der Gemeinschaft stellte. Er unterrichtete mich beständig in Geschichte. Er beharrte darauf, dass ich etwas zählte, obwohl ich ein Mädchen war. Er verlangte unablässig von mir, die Augen offenzuhalten für die kummervolle Welt, von der ich umgeben war. »Bildung ist nicht selbstverständlich. Schau dich nur um! Bildung ist ein Privileg. Das sollte sie nicht sein, aber so ist es.«

Ich hörte gut zu. Ich tat, was er sagte, und schaute mich um.

Ich sah das Camp, das weder über fließendes Wasser noch über Strom verfügte. Um mich herum litten die Mädchen Hunger und konnten weder lesen noch schreiben. Die meisten von ihnen haben das Camp noch nie verlassen. Sobald sie heiraten, verlassen sie nicht einmal mehr ihr Zuhause. Erst mit dem Tod erfahren viele, zu viele von ihnen ein Stück Bewegungsfreiheit.

Mein Studium in Oxford hatte zum Ziel, ihnen zu helfen, doch wie viele von ihnen würden sich erlauben können, auf mich zu warten? Wie viele würde ich während dieser vier Jahre verlieren?

In den meisten afghanischen Haushalten dürfen die Mädchen erst essen, wenn die Männer fertig gegessen haben. Zuerst ist der Vater an der Reihe, anschließend die Söhne, und falls dann noch etwas übrig bleibt, bekommen es die Mädchen. In den ärmsten Familien bleibt oft nichts übrig. Und mit der Bildung verhält es sich genauso. Die Mädchen sollen warten, bis die Jungen fertig unterrichtet worden sind. Nicht, dass bei den Jungen viel Wert darauf gelegt würde. Da sich Afghanistan fortwährend im Krieg befindet, bleibt nicht viel Zeit, bis die Jungen Waffen in die Hand nehmen. Wir scheinen stets auf etwas zu warten. Wir warten darauf, dass das Kämpfen ein Ende hat und dass die Schulen öffnen, eine Generation nach der anderen. Was Bildung anbelangt, so sind die Afghaninnen und Afghanen das geduldigste Volk der Welt.

Auch ich habe gewartet. Jahrelang wurde mir von Afghanistan erzählt, doch gesehen hatte ich das Land noch nie. Es war zu zerrüttet, nie sicher genug, um es zu besuchen, geschweige denn, um ganz dorthin zurückzukehren. Oxford würde die Warteschleife um weitere vier Jahre verlängern.

Mein Vater liebte Geschichte. Die Kinder hierzulande sind völlig vernarrt in Disney-Prinzessinnen, mein Vater jedoch hieß sie nicht gut. Er paukte mir früher immer ein: »Du brauchst keine Märchen, Pashtana, du brauchst Geschichte. Es gibt so viele afghanische Frauen, die weit wichtiger waren als diese Prinzessinnen!«

Zugegebenermaßen ließen sich nicht sehr viele Unterschiede zwischen den beiden ausmachen. Afghanistan befand sich damals unter der Herrschaft der Taliban, und Cinderella schien kaum weniger erdichtet als die afghanischen Heldinnen der Vergangenheit. Doch ich verstand, was er mir sagen wollte: Als afghanische Frau macht es keinen Sinn, auf einen Märchenprinzen zu warten, der dich rettet. Er wird nicht kommen.

So wurde ich unbeabsichtigt zur Aktivistin. Anfangs verteidigte ich einfach nur mich selbst. In meiner Kindheit wurde ich unablässig drangsaliert. Von meinen Cousins, weil ich ein Mädchen war. Von meinen Schulkameradinnen und Schulkameraden, weil ich ein Stammesmitglied war, und vom Staatssystem, weil ich ein Flüchtling war. Meine Weigerung, so mit mir umspringen zu lassen, hatte viel weitreichendere Konsequenzen für mein Leben, als ich ursprünglich beabsichtigt hatte. Als Stammesangehörige hängt die Messlatte für Aktivismus tief. Da wir unser ganzes Leben lang dazu erzogen werden, uns so unsichtbar wie möglich zu machen, stellt es schon einen politischen Akt dar, wenn wir die Stimme erheben.

Für mich war es dennoch ausgeschlossen, den Mund zu halten. Ich wurde mit einem lauten Mundwerk geboren, und alle denkbaren Konsequenzen erschienen mir weniger schlimm, als still vor mich hin zu leiden. Anfangs belästigte ich mit meinen Ansichten zur Bildungsgerechtigkeit nur meine Familie. Dieser Sache hatte ich mich verschrieben. Doch bald teilte ich meine Meinung auch mit meinen Facebook-Freundinnen und -Freunden. Mit sechzehn wurde mein erster Kommentar zu den Rechten von Flüchtlingsmädchen in einer afghanischen Zeitung veröffentlicht. Er war nicht wirklich kontrovers, doch in einem Land, in dem abweichlerische Stimmen strengstens überwacht werden, fällt man natürlich trotzdem auf. Nicht viele von uns trauten sich, in der Öffentlichkeit etwas zu sagen.

Nach Oxford zu gehen kam mir zu diesem Zeitpunkt egoistisch vor, wie ein Verrat an all dem, wofür ich mich einsetzte. Ich war schließlich schon privilegiert. Ich hatte bereits einen Startvorteil, von dem andere Mädchen nur träumen konnten.

Wie man sieht, hatte ich diesen fliegenden Pantoffel also gar nicht verdient. Im Grunde war mein Vater Schuld daran, dass ich nicht nach Oxford ging. Oxford war nun mal ein Märchen.

Ich entschied mich für Geschichte. Also packte ich die Koffer und machte mich stattdessen auf den Weg nach Afghanistan.

Kapitel 1

Unsere Straße war die letzte der Stadt, bevor das Flüchtlingscamp begann; sie bildete eine unsichtbare Grenze zwischen den Menschen, die dazugehörten, und denen, die nicht dazugehörten.

Am Camp endeten die gepflasterten Straßen, dort fingen die verschlungenen unbefestigten Wege an. Je weiter man ins Flüchtlingscamp hineinkam, desto kleiner wurden die Gebäude, bis sie irgendwann völlig verschwanden und nur noch Zelte übrig blieben. Größtenteils gab es im Camp weder Strom noch fließendes Wasser.

Beinahe täglich kamen neue Menschen in Pakistan an, und die alten gingen niemals fort. Der Krieg in Afghanistan dauerte nun schon um die vierzig Jahre an, und Millionen Afghaninnen und Afghanen hatten ihr Land noch nie gesehen. Ich war eine von ihnen. Ein Flüchtling in dritter Generation.

Meine Großmutter, Khan Bibi, hatte die Familie hierher gebracht, nachdem sie vor dem Krieg und ihrem Ehemann geflohen war. Die Geschichten über Khan Bibi schienen so weit weg von unserer Realität, so weit weg von unserem Leben, dass sie wie Märchen in unseren Ohren klangen. Nur der weiche Klang, den die Stimme meines Vaters jedes Mal annahm, wenn er von ihr erzählte, hauchte Khan Bibi Leben ein.

Sie wuchs in einem Schloss auf. Die Zugbrücke, die das Schloss mit dem Dorf verband, wurde jede Nacht emporgezogen und morgens wieder hinabgelassen. Das quietschende Geräusch, das sie von sich gab, muss so laut gewesen sein, dass man es im ganzen Dorf hören konnte, und so wussten die Menschen, dass es Zeit zum Aufstehen war. Khan Bibi wurde angekleidet und bekam die Haare geflochten.

Meine Mutter erzählte mir regelmäßig, wie Khan Bibi hin und wieder beim Anblick irgendwelcher Details der opulenten Kulissen indischer Seifenopern in Tränen ausbrach. Dann wurde sie an die Vorhänge oder die Fenster ihres früheren Zuhauses erinnert.

Gemessen an den damaligen Verhältnissen war sie eine gebildete Frau und kannte den Großteil des Korans auswendig. Nach der Heirat zog sie aus dem Schloss aus, doch in ihrer Erinnerung ist es ihr Zuhause geblieben.

Nach allem, was man hört, hatten meine Großeltern ein schönes Leben. Jedenfalls bis zu dem Tag, an dem mein Großvater nach einem kleinen Streit beschloss, sich eine Zweitfrau zu nehmen. Da brach die Hölle los.

Für meine Großmutter kam das nämlich überhaupt nicht infrage. Im Islam mag es gestattet sein, mehr als eine Frau zu heiraten, doch in der Oberschicht war das nicht üblich. Es war eine Beleidigung.

Tu das nicht, warnte sie ihn.

Tu das nicht, warnten ihn seine Söhne.

Anfang der 1980er befand sich die Familie schon inmitten des Kriegs. Mein Großvater war ein Anführer der Mudschaheddin im Kampf gegen die sowjetische Besatzung. Was ihn anging, so war er derjenige, der Befehle erteilte, und nicht umgekehrt. Mit einer Sturheit, die eindeutig in der Familie liegt, beschloss er, sie alle zu brüskieren und setzte seine Heiratspläne in die Tat um.

Khan Bibi war jedoch ebenso wenig die Sorte Mensch, die einfach klein beigibt. An dem Abend, als ihr Ehemann ein absichtlich rauschendes Hochzeitsfest veranstaltete, um den Stachel noch tiefer in die Wunde zu bohren, versammelte sie ihre Kinder um sich und stellte sie vor die Wahl, ob sie mit ihr gehen oder bei ihrem Vater bleiben wollten.

Alle elf Kinder entschieden sich dafür, mit ihr zu gehen.

Khan Bibi blieb keine Zeit zum Packen. Sie brachen noch am selben Abend auf und nahmen nicht einmal Wäsche zum Wechseln mit. Im Haus ihrer Eltern konnte Khan Bibi mit den Kindern nicht bleiben, denn ihr Dorf hatte sich bereits in ein Schlachtfeld verwandelt. Also flohen sie nach Pakistan. Unterwegs besorgte sich Khan Bibi von ihren Verwandten eine Kuh, um ihre Kinder ernähren zu können.

Die Frau, die früher alles besessen hatte und keinen Finger krümmen musste, schrubbte nun die Häuser fremder Menschen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Statt ihre Kinder arbeiten zu lassen, wie es wohl die meisten Afghaninnen und Afghanen in ihrer Lage getan hätten, schickte sie sie alle zur Schule, Jungen wie Mädchen. Nun lag es an ihr – und der Kuh –, das Überleben der Familie zu sichern. Die Kinder gingen jahrelang barfuß, doch sie machten alle einen höheren Schulabschluss, die meisten studierten sogar.

Es dauerte nicht lange, da musste auch mein Großvater fliehen. Mein Vater, der stets um Frieden bemüht gewesen ist, söhnte seine Eltern aus, und er und seine Brüder kamen so wieder in den Besitz ihrer Rechtsansprüche. Doch diese Privilegien erreichten ihn spät, zu spät, um ihn all die Mühsal vergessen zu lassen, die ihn hierher gebracht hatte. Khan Bibi war es, der er zu Dank verpflichtet war. Sie hatte ihren Kindern den Weg geebnet, hatte sie zu zielstrebigen Menschen erzogen, die sich nichts vormachen lassen. Sie spiegelte sich in allem wider, was uns über Frauen, Bildung, Armut beigebracht worden war. Für uns alle stand sie in erster Linie für das Afghanistan, das wir verloren hatten.

Als ich zur Welt kam, sah ein privilegiertes Leben anders aus. Unser Haus war das größte des Flüchtlingslagers und umgeben von Zypressen, so als seien wir die Gutsherren. Unser Rasen war gemäht, unser Unkraut gejätet. Im Gegensatz zu den meisten anderen Familien mussten wir nie Hunger leiden. Am Fest des Fastenbrechens standen die Kinder bei uns Schlange, denn wir waren die Einzigen, die Süßigkeiten verteilten, die Einzigen, die sich welche leisten konnten.

Man bemerkt sie schon früh, diese kleinen Unterschiede, diese kleinen Vorzüge. Sie machten sich teilweise auf absurdeste Weise bemerkbar. So waren wir die einzige Familie im Camp, die ein Sofa besaß. Jedes Mal, wenn jemand eine Hochzeitsfeier veranstalten wollte, kamen sie zu uns und baten, das Sofa für den Empfang ausleihen zu dürfen. Es war keine richtige Hochzeit, wenn die Männer nicht auf unserem Sofa saßen. Dieses Möbelstück war mehr herumgekommen als irgendwer von uns.

Ich wusste schon früh, dass meine Familie sich von den anderen unterschied. Mein Vater war ein Khan, ein Stammesführer. Als solcher lagen sämtliche Angelegenheiten des Stammes in seiner Hand, vom Urteilsprechen bei Streitigkeiten bis hin zum Verhandeln mit anderen Stämmen. Da wir Flüchtlinge waren, musste mein Vater auch den Kontakt zu den pakistanischen Behörden und den Hilfsorganisationen übernehmen. Die Leute hörten auf ihn.

Wir gehören dem paschtunischen Volksstamm an, der zu beiden Seiten der Grenze beheimatet ist. Von der Außenwelt wird diese Grenze die Durand-Linie genannt, nach dem Mann, der sie wahllos auf eine Karte kritzelte. Sie schneidet unseren Stamm in zwei Hälften, obwohl wir uns noch immer relativ ungehindert hin und her bewegen. Im Gegensatz zu Indien und Pakistan ist Afghanistan nie kolonialisiert worden, obwohl viele es versuchten. Wir haben etwas Unabhängiges, Sturköpfiges an uns.

Pakistan war den Paschtuninnen und Paschtunen gegenüber nicht wohlgesinnt, besonders den afghanischen nicht, weil sie nun mal von der falschen Seite der Grenze stammten. Der kleinste Verdacht auf politisches Engagement genügte, um von den Behörden zum Verhör abgeführt zu werden und wochenlang, wenn nicht gar monatelang von der Bildfläche zu verschwinden. Mein Vater, der im besten Falle sorglos mit der afghanisch-pakistanischen Grenze umging und sich deshalb bei den Pakistanis ohnehin unbeliebt gemacht hatte, musste sich dann an die Behörden wenden und sich nach dem Verbleib der Verhafteten erkundigen. Je nach Verhaftungsgrund und je nach Laune des Beamten wurde mein Vater dann oft selbst verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Als Stammesführer bestand dein Leben also wahrlich nicht nur aus Privilegien.

Meine Familie verteilte aber nicht nur Sofas für Hochzeiten und Süßigkeiten zum Fest des Fastenbrechens. Ich erinnere mich noch gut daran, wie mein Vater verkündete, dass Hilfsgüter eingetroffen seien, oder wie meine Mutter, meine Tante und ich kleine Pakete schnürten und sie anschließend verteilten. Zuerst an die Kinder, dann an die Frauen. Und zuletzt an die Männer. Das entsprach nicht der üblichen Reihenfolge hierzulande, aber es war unser Haus, und dort machten wir die Regeln.

Die Hilfspakete waren für meine Familie und mich tabu. Das machte mir normalerweise nichts aus, und ich stellte diesen Grundsatz auch nie infrage. Bis eines Tages eine Lieferung eintraf, die lilafarbene Geometrie-Sets enthielt. Damals war ich sechs Jahre alt und hatte absolut keine Verwendung für ein Geometrie-Set, doch diese Sets waren so wunderschön! Einen solchen Lilaton hatte ich noch nie gesehen. Ich musste unbedingt eines davon haben.

Ich bettelte meinen Vater wieder und wieder an. Normalerweise gelang es mir spielend, seinen Widerstand zu brechen. Diesmal jedoch weigerte er sich strikt.

Das war mir neu. Er hatte mir noch nie etwas verweigert, ich kam sonst mit allem durch.

Er meinte, die Sets seien für die älteren Mädchen, die sie für die Schule bräuchten. »Diese Mädchen können sich kein Geometrie-Set leisten. Wenn du wirklich unbedingt eins brauchst, dann kaufe ich dir eines.«

Mein Vater war ein kluger Mann, doch den Ernst dieser Lage begriff er ganz offensichtlich nicht. Etwas dergleichen gab es in Pakistan einfach nicht. Er würde es also nicht kaufen können. Ich brauchte kein beliebiges Geometrie-Set. Ich brauchte das Geometrie-Set aus dem Hilfspaket.

Doch er blieb hart. »Wenn du eine gute Anführerin sein willst, kannst du dir nicht einfach nehmen, was deinem Stamm zusteht.« Dieser Grundsatz ist gut, dem stimmte ich zu, aber es musste doch Ausnahmen geben – Ausnahmen wie das schimmernde lilafarbene Geometrie-Set.

Ich hatte mein Bestes gegeben, aber diese Diskussion verlor ich. Und er hatte sich in mich eingebrannt, dieser Sinn für Fairness und Gerechtigkeit, auch wenn ich erst erwachsen werden musste, um ihn in einer Gänze zu begreifen. Mein Vater betrachtete Führerschaft als Dienst an den eigenen Leuten: Sie kamen für ihn an erster Stelle, und so lange ich denken kann, bereitete er mich darauf vor, es ihm gleichzutun.

Ich bin die Erstgeborene von drei Kindern: zwei Mädchen und ein Junge. Wir drei hätten unterschiedlicher nicht sein können, was unser Aussehen und unser Verhalten anging. Ich selbst komme nach meinem Vater: Ich habe dunkles Haar, bin groß und stämmig. Meine Schwester kommt nach meiner Mutter: Sie hat helleres Haar, hellere Haut und ist zartgliedrig. Ich war ruppig und streitlustig, sie war liebenswürdig und zugänglich. Wäre mein Bruder nicht gewesen, hätte man nie erraten, dass wir Geschwister sind. Er hatte etwas von beiden Elternteilen, und nur wenn man ihn anschaute, sah man die Verbindung. Er war das fehlende Puzzleteilchen.

Der Status als Erstgeborene ist in der afghanischen Gesellschaft nichts wert, wenn du ein Mädchen bist. Doch auch das war in unserer Familie anders. Von meinem Vater wurde ich abgöttisch geliebt, und er behandelte mich mit einer Zuneigung, widmete mir eine Aufmerksamkeit, die normalerweise den Söhnen vorbehalten war. Ich folgte ihm überall hin. Einmal ließ er dreihundert Männer warten, um mit mir und meinen Puppen zu Ende Fantasie-Tee zu trinken. Ich vergötterte ihn natürlich genauso. Die Leute schien er mit seiner Hingabe zu einer Tochter regelrecht zu verstören, zumal sie »nicht einmal besonders hübsch war«, wie es ganz ernst gemeint hieß, denn das war das einzige Kriterium für eine Frau jedweden Alters. Meinem Vater schien das nichts auszumachen.

Er war einer der Ersten, die sich nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 dem Kampf gegen die Taliban anschlossen. Zum damaligen Zeitpunkt war ich vier. In meinem Gedächtnis überschneidet sich der Ausbruch des Kriegs mit der Geburt meines Bruders. Um die Geburt eines Jungen wird in meiner Kultur viel Aufhebens gemacht, und meinem Vater wurde diese Ehre erst spät zuteil. Einen Sohn zeugte er nach achtjähriger Ehe und zwei Töchtern. Die Feierlichkeiten dauerten wochenlang an.

Die Leute kamen von überall her angereist, um uns zu gratulieren. Stammesführer aus der ganzen Region statteten uns einen Besuch ab. Ich saß währenddessen zu Füßen meines Vaters, als einziges weibliches Wesen weit und breit, umgeben von all diesen Männern mit Turban.

Während die lärmenden Feierlichkeiten mit der Zeit abebbten, hielt das Getuschel von Verschwörungen und Kriegsplänen Einzug. Nun handelte es sich bei den Männern mit Turban um Anführer aus ganz Afghanistan, die eine Allianz gegen die Taliban schmiedeten. Sie alle saßen bei uns daheim auf dem Boden.

Ungefähr seit November setzten sie sich täglich zusammen, bis ich eines Abends hörte, wie mein Vater zu meiner Mutter sagte: »Heute Nacht werden wir uns in Bewegung setzen und Kandahar einnehmen.« Und dann war er fort.

Damals wusste ich noch nicht viel von der Welt, geschweige denn von diesem Krieg. Ich wusste weder, wer die Taliban waren, noch warum mein Vater gegen sie kämpfen musste. Ich wusste nicht, dass sie Paschtunen waren wie wir. Ich kann mich lediglich daran erinnern, wie sich das gesamte Dorf bei uns zu Hause um den geliehenen Fernseher versammelt und sich unscharfe Bilder von Flugzeugen und Rauch angesehen hatte. Unser Fernseher war der einzige im Dorf, daher kamen alle zu uns, um sich die Geschehnisse anzuschauen.

Ich sehe es noch vor mir: Wie die Männer um die Wiege meines Bruders herumsaßen. Wie herausgeputzt meine Schwester war in ihrem wunderschönen roten Kleid und wahrscheinlich dachte, es ginge um sie. Und wie ich selbst in einem Kleid herumsprang, das am frühen Morgen, als es mir angelegt wurde, noch blütenweiß war und sich nun keiner Farbe mehr so recht zuordnen ließ.

Ich erinnere mich noch genau an die Emotionen, an die Atmosphäre im Raum. Die Luft war schwer wie Blei, und mit jedem schockierten Aufseufzen, das durch die Menge ging, fühlte es sich an, als bliebe noch weniger Luft zum Atmen übrig. Wieder und wieder wurde gezeigt, wie die Flugzeuge einschlugen. Es sollte Jahre dauern, bis ich die Verbindung herstellen konnte zwischen diesen Bildern und dem Grund dafür, dass mein Vater in den Krieg zog.

Nachdem mein Vater sich aufgemacht hatte, gab es wochenlang keinerlei Nachricht, keinen Anruf von ihm. Meine Mutter saß nur vor dem Radio und lauschte der Litanei von Kämpfen um Städte und Dörfer, die gewonnen und verloren wurden. So erfuhren wir vom Angriff auf die Stadt Spin Boldak, wo sich mein Vater gerade aufhielt.

Nachdem von den Kampfhandlungen berichtet und anschließend ausführlich die Lage besprochen wurde, verlas der Sprecher schließlich die Namen der Gefallenen.

Darunter war auch der Name meines Vaters.

Wir weinten tagelang. Alle, bis auf meine Mutter. Sie saß nur völlig regungslos und sprachlos da. Mir kam es so vor, als sei sie diejenige, die gestorben war.

Keiner meiner Verwandten sprach mit mir über die Geschehnisse. Ich war zu jung, um es zu verstehen. Meine Geschwister waren auch keine Hilfe. Mein Bruder war noch ein Baby, meine Schwester gerade mal zwei Jahre alt. Von ihnen würde ich sicher keine Erklärung bekommen. So hörte ich einige Erwachsenengespräche zufällig mit an und verstand kein Wort, bemerkte Veränderungen und konnte sie mir nicht erklären. Plötzlich gingen Männer bei uns zu Hause ein und aus, mitten durch die Frauenquartiere, aus denen sie sich normalerweise fernhalten müssen. Sie sind die Zufluchtsstätte der Frauen, wo die Vorschriften der Außenwelt nicht gelten, wo wir uns nicht bedecken und nicht so kleiden wie sonst. Für Männer ist dieser Bereich absolut tabu. Sie wurden bei uns draußen im Gästehaus empfangen. Nun aber spazierten alle möglichen Fremden, Männer wie Frauen, zu jeder Tages- und Nachtzeit durch unsere Räumlichkeiten. Sie versammelten sich um das Telefon im Zimmer meiner Mutter und warteten auf irgendetwas.

Eine Woche verging. Ich war im Garten, um dem Schwermut, der durchs Haus waberte, zu entkommen, als mein Vater plötzlich nach draußen trat.

Überall klebte getrocknetes Blut an ihm. Sein Kopf, seine Hände, seine Hüfte, einfach jedes Körperteil schien bandagiert zu sein. Ich glaube, da habe ich zum ersten Mal verstanden, was Krieg bedeutet: Verwundungen und Blut und quälendes Warten, ob jemand zurückkehrt oder nicht. Trotz des ganzen Blutes, trotz der Bandagen sah ich, dass er es war. Der Anblick des Blutes schreckte mich nicht, ich rannte ihm sofort entgegen. Ich weiß noch, wie ich vor lauter Aufregung hinfiel und mir das Knie übel zurichtete, wie ich dem nicht einmal Beachtung schenkte und gleich aufstand und weiterrannte. Als ich ihn endlich erreichte, klammerte ich mich an sein nicht bandagiertes Bein und rief: »Du bist wieder da, du bist wieder da!«

Auf einmal kamen alle aus dem Haus angelaufen. Meine Mutter rannte zu ihm und umarmte ihn. Wie gut ich mich an diese Umarmung erinnern kann! Selbst ich empfand sie als anstößig. So etwas tut man in unserer Kultur nicht, man umarmt sich nicht in aller Öffentlichkeit. Wir Paschtuninnen und Paschtunen können die öffentliche Zurschaustellung von Emotionen nicht ausstehen. Wenn du unbedingt Gefühle zeigen musst, dann beschränke dich bitte auf Starrsinn, Zorn und Tapferkeit. Meine Mutter schien sich nicht darum zu scheren. Da stand sie und umarmte meinen Vater. Und da liefen bei ihr zum ersten Mal die Tränen. Ich wurde einfach nicht schlau aus ihr. Was es auch gewesen sein mochte, es war doch vorbei! Warum weinte sie jetzt? Mein Vater war von den Toten auferstanden!

Als wir ihn endlich ins Haus ließen, damit er sich setzen konnte, erzählte er uns, wie sie von den Taliban angegriffen worden waren. Im Gebäude, in dem sein Büro untergebracht war, lagerte tonnenweise Munition, sodass es in die Luft flog, als eine Mörsergranate einschlug. Mein Vater war gerade frische Luft schnappen gegangen, um den Kopf frei zu kriegen. Wieder und wieder sagte er, welch unfassbares Glück es gewesen war, dass er dem Tod um Haaresbreite entronnen war. Im Radio hatten sie schlicht alle Personen für tot erklärt, die sich während der Explosion im Gebäude aufgehalten hatten. Sie war derart gewaltig gewesen, dass keiner sich die Mühe machte, die Toten zu identifizieren. Mein Vater war der einzige Überlebende.

Eine Woche blieb er bei uns, um zu genesen und sich zu erholen, danach zog er zurück in den Kampf. Für geraume Zeit blieb das sein längster Aufenthalt bei uns. Es ging ihm nicht gut genug, um nach draußen zu gehen, also hatte ich ihn ganz für mich allein. Meine Geschwister und meine Cousins waren natürlich ebenfalls da, doch ich stand ihm am nächsten, und die anderen wagten es nicht, sich dazwischen zu drängen. Ich saß ihm zu Füßen und war überglücklich über dieses Wunder.

Er sprach mit uns und erzählte uns Geschichten von afghanischen Heldinnen der Vergangenheit. Er sprach von der Militärkommandeurin Malalai, von der Königin Soraya. »Diese Frauen haben Afghanistan verändert, und das könnt ihr auch. Ihr müsst nur zur Schule gehen und lernen«, sagte er und blickte mich an.

Das verwirrte mich. Ich ging doch zur Schule! Ich bohrte jedoch nicht nach, ich war einfach nur froh, ihn wieder zu haben, und in Anbetracht seiner schweren Verletzungen schien es mir auch nicht der richtige Zeitpunkt für eine Befragung. Ich wusste nicht, dass die Taliban Frauen nicht gestatteten, das Haus zu verlassen oder gar arbeiten zu gehen. Ich wusste nicht, dass es schon lange her war, dass afghanische Frauen Erfolge errangen. Heute ist mir klar, dass diese Worte eine Art mündliches Testament darstellten. Seine Begegnung mit dem Tod hatte ihm vor Augen geführt, dass er damit nicht mehr lange warten sollte.

Als dieser erste Vorstoß gegen die Taliban beendet war, ging mein Vater bald in den Krieg, wie die Männer aus der Vorstadt in den amerikanischen Filmen zur Arbeit gingen. Samstagmorgens, während wir alle noch schliefen, brach er auf, um eine Woche lang kämpfen zu gehen. Bei seiner Rückkehr hatte er Geschenke dabei, als sei er geschäftlich verreist gewesen und nicht im Krieg. Es handelte sich stets um Bücher. Und ich hüte sie bis heute wie einen Schatz. Daher stammt wohl auch meine Liebe zu Büchern: von diesen in Leder gebundenen, dicken Wälzern, die ich nur mit ganzem Körpereinsatz hochheben konnte.

Das offizielle Ende des Kriegs brachte uns im Camp keinen Frieden. Zwar waren die Taliban aus Kabul vertrieben worden, unsere Gegend blieb jedoch eine Kampfzone. Ein Sieg ist hier nie von langer Dauer. Echten Frieden gibt es keinen, nur eine kurze Pause, in der die Gewehre neu geladen werden.

Seltsamerweise hatte ich mir nie Sorgen gemacht, dass mein Vater nicht zurückkehren könnte. Selbst nach diesem ersten Schrecken war ich zutiefst von seiner Rückkehr überzeugt. Vielleicht, weil er eine unfassbar starke Ausstrahlung hatte. Bis heute, obwohl er inzwischen von uns gegangen ist, schaue ich manchmal zur Tür und erwarte, dass er jeden Moment hindurchtritt. Noch heute denke ich, er wird das Unmögliche wahr machen, wieder und wieder.

Meine Mutter kommt aus einer wohlhabenden, gebildeten Familie; unser Stammesleben hat sie ihrer Heirat zu verdanken. Die Anpassung daran fiel ihr nicht leicht. Wenn wir unter uns waren, konnte sie ganz sie selbst sein, doch sobald wir Leute um uns hatten, schien man sie alle paar Minuten auffordern zu müssen, sich zu bedecken oder mehr zuzuhören und weniger zu reden. Sie hatte es nicht leicht in diesen Stammesstrukturen. Es war völlig egal, wie weit ihre Familienlinie zurückreichte oder wie reich und einflussreich ihre Familie war: Nach ihrer Heirat zählte das alles nichts. Von da an galt sie als Zugezogene.

Das lag nicht nur an ihrem Frausein. Unsere Geschlechterdynamiken sind weitaus komplizierter. Es geht auch darum, welches Blut in deinen Adern fließt. Als Tochter, die in einen Clan hineingeboren wurde, hast du teilweise mehr Befugnisse als deine eigene Mutter, wenn sie diesem Clan nicht ursprünglich entstammt. Ich fand es befremdlich, dass meinen Worten im Alter von ungefähr zehn Jahren mehr Bedeutung beigemessen wurde als denen meiner Mutter. Ich war blutsverwandt, meine Mutter nicht. Als Ehefrau verlierst du deine Privilegien, wenn du außerhalb deiner Machtstrukturen heiratest.

Meine Erziehung war aber nicht wirklich traditionell. Vor allem weil mir gestattet war, ein Kind zu sein. Das ist hierzulande keine Selbstverständlichkeit. Hier wird von dir erwartet, dass du dich sobald wie möglich nützlich machst. Nicht nur, indem du bei der täglichen Arbeit im Haus mithilfst, nein. Du sollst deinen eigenen Beitrag zur Ernährung der Familie leisten. Die Straßen Kabuls sind voll von fünfjährigen Kindern, die das Geld für die Familie verdienen müssen und deshalb allen möglichen Schnickschnack an die Insassen vorbeifahrender Autos zu verkaufen versuchen.

Meine Kindheit verlief anders. Zwar hatte auch ich meine Pflichten, doch meist durfte ich mit meinen Cousins herumspringen oder im Garten buddeln. Diese Art von Freiheit war normalerweise den Jungen vorbehalten. Die Mädchen hatten gefälligst zu Hause zu bleiben, umgeben von Erwachsenen, wo sie nie die Stimme erheben und nie ihre Meinung äußern dürfen. Das dient als Vorbereitung auf die Ehe, auf den Rest ihres Lebens. So wird ihnen beigebracht, alles einfach hinzunehmen und nicht zu hinterfragen, was man ihnen auch antun mag.

Wenn ich anderen von meiner Kindheit erzähle, sage ich oft, meine Eltern hätten aus mir einen burschikosen Wildfang gemacht, doch das stimmt nicht so ganz. Es klingt, als hätte ich absichtlich mit Jungen statt mit Mädchen gespielt, und dem war nicht so. Die Jungen waren einfach nur die einzigen Kinder, die spielten. Abgesehen von mir und meiner Schwester durfte kein einziges Mädchen spielen.

Mein Umgang mit Jungen gab mir ein anderes Wesen, einen anderen Blick auf die Welt. Nur indem ich lauter und klüger war als meine Cousins, konnte ich mir bei ihnen Gehör verschaffen. Sie waren zwar älter als ich, doch ich war die Tochter des Khans. Damit war für ein afghanisches Mädchen wohl das höchstmögliche Maß an Gleichberechtigung erreicht. Ich konnte mich behaupten, auch wenn ich dafür kämpfen musste.

Eine Zeit lang ging das gut. Doch sobald die Jungen zehn, elf Jahre alt wurden, schien ihnen plötzlich ein Licht aufgegangen zu sein, dass ich ja nur ein Mädchen war. Sie entdeckten Gewehre für sich und fingen an, mit uralten Kalaschnikows um die Schultern herumzulaufen. Ganz wichtig, ganz erwachsen, ganz … männlich. Ich hatte keine Nerven für so etwas. Ich versuchte sie noch immer herumzukommandieren. Einer meiner Cousins gab sich die allergrößte Mühe, mir zu erklären, dass er, nicht ich, der Anführer sein sollte, weil ich eine Frau sei, aus der sowieso nichts werden würde.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Worte nicht als Kampfansage gemeint waren, doch ich nahm sie als genau das. Und ich begann, mich mit diesem vorlauten Cousin zu messen.

Als ich zehn war, bekam er ein Fahrrad. Ich musste meinem Vater eine ganze Woche lang in den Ohren liegen, bevor er nachgab und uns ebenfalls Fahrräder kaufte. Meine Schwester bekam ein hübsches rosafarbenes mit Glitzer. Ich bekam ein blaues, das genau wie das meines Cousins aussah.

Nur besser.

Mein Vater kannte mich gut.

Finster entschlossen fuhr ich damit im Hof herum und erregte bei allen, die mich erblickten, Anstoß. Je älter man wird, desto strenger werden die Regeln, und mit zehn wird von einem Mädchen erwartet, dass es sich bedeckt, den Mund hält und sich endgültig ins Haus zurückzieht.

Nicht mit mir.

Ich wollte allen beweisen, dass aus mir sehr wohl etwas wird.

Kapitel 2

Entgegen der landläufigen Meinung haben wir Afghaninnen und Afghanen das Bildungssystem nicht erst entdeckt, nachdem im Zuge des 11. Septembers die Hilfsorganisationen ins Land gerollt kamen. Vor dem Einmarsch der Sowjetunion im Jahr 1979 gingen die meisten Kinder zur Schule, doch der jahrzehntelange Krieg hat uns verrückt gemacht. Vierzig Jahre sind eine lange Zeit, so lange kann kein Land im Stillstand verharren. Nach einer Weile muss man sich zwangsläufig bewegen – und wir fingen an, uns rückwärts zu bewegen.

Unsere Welt wurde kleiner. Für alle durch den Verlust an Land. Aber vor allem für die Frauen, die mehr und mehr zu Hause eingesperrt wurden. Davor war es selbst in den Dörfern normal für eine Frau, sich draußen zu bewegen und auf den Feldern zu arbeiten. Doch als es so weit war, dass wir in Flüchtlingslagern lebten, blieben uns nur noch die Küche und der Hinterhof.

Alles fing ganz harmlos an. Die Männer wollten ihre weiblichen Angehörigen angeblich nur schützen, weil es draußen zu gefährlich sei. Das ergab anfangs noch einigermaßen Sinn, denn ein Flüchtlingslager war ein gesetzloses Niemandsland, in dem uns alles Mögliche zustoßen konnte: Vergewaltigung, Entführung, Säureanschläge und Mord. So ließ man die Frauen nicht mehr nach draußen, zu ihrem eigenen Wohl, wie es so schön hieß. Keiner sprach mehr von Bildung. Wir erinnerten uns irgendwann nicht mehr daran, wie wir vorher gelebt hatten, wir vergaßen, dass es einmal anders gewesen war. Stattdessen fingen wir an zu glauben, dass es schon immer so gewesen sei.

In diesen Verhältnissen sind die heutigen Mitglieder der Taliban groß geworden. Jungen, die auf den unbefestigten Wegen im Flüchtlingscamp umherrannten und keine einzige Frau zu Gesicht bekamen, mit der sie nicht verwandt waren. Als sie an die Macht kamen, wollten sie genau diese Welt nachbilden.

Mein Vater, der stets den Berg zum Propheten zu bringen versuchte, wollte das ändern. Schon lange vor meiner Geburt gründete er in den 1990ern eine Gemeinschaftsschule für Mädchen – trotz seiner Stammeszugehörigkeit, trotz des öffentlichen Widerstands und viele Jahre, bevor es der Westen zur Priorität erhob. Nur wenige Flüchtlinge aus dem Camp konnten ihre Kinder auf pakistanische Schulen schicken, und wenn sie es taten, dann handelte es sich dabei kaum um Mädchen.

Jahrelang versuchte er wieder und wieder, bei den Hilfsorganisationen Fördergelder für die Schule zu beantragen, doch diese bestanden auf einen staatlich genehmigten Lehrplan. Das war allein deshalb ein Ding der Unmöglichkeit, weil es keine richtige Staatsführung gab. Die meisten Hilfsorganisationen nehmen als Ausgangslage die geordnete Welt, die sie kennen, nicht das Chaos, in dem wir tatsächlich leben. Sie bestanden auf Regeln und Verpflichtungen von allen Seiten oder wenigstens auf dem verbindlichen Wunsch der Dorfgemeinschaft. Sie bestanden auf Zusagen, die ihnen keiner geben konnte.

Mein Vater hingegen pochte auf eine Art Guerillataktik: Erreiche so viele Mädchen wie möglich, bring ihnen so viel wie möglich bei, und sei schneller als das, was versuchen wird, sie zu brechen. Für einen Businessplan war das vielleicht nicht ganz so optimal.

Da seine Versuche nicht von Erfolg gekrönt waren, finanzierte mein Vater die Schule schließlich mit seinem eigenen Geld. Die beiden Klassenzimmer strich er in einem hellen Grünton an (»um das Lernen zu erleichtern«, erklärte er jedem, der es hören wollte) und legte los. Sämtliche Frauen meiner Familie unterrichteten dort. Mit meinen sieben Jahren bestand meine Aufgabe darin, von meinen privaten Englischstunden zurückzukehren und den Mädchen alles beizubringen, was ich dort gelernt hatte. Noch heute gibt es Frauen, die dank mir auf Englisch bis zehn zählen können. An der Schule brachten wir uns also alle mit ein, doch es war meine Tante, die von Anfang an das Zepter in der Hand hielt.

Als Khan hatte mein Vater sehr viel Einfluss, aber die Schule stellte eine Neuerung dar, die völlig gegen die Tradition ging. Es würde eine Menge Überzeugungsarbeit geleistet werden müssen.

Und hier kam meine Tante ins Spiel. Sie nahm sich des anfänglichen Widerwillens der Menschen gerne an.

Wie ich aus ihren Erzählungen weiß, hatte die Art und Weise, wie sie den Schulbesuch sicherstellte, definitiv etwas Paschtunisches an sich. Wenn ein Mädchen nicht zur Schule kam, ging meine Tante erst einmal zu ihr nach Hause, um der Familie gut zuzureden. Das trug natürlich keine Früchte, und so drohte meine Tante dem armen Wicht, der ihr die Tür geöffnet hatte, Prügel an. Das meinte sie todernst und zeigte dabei mit dem Finger auf einen ihrer Brüder, der hinter ihr im Schatten lauerte und vermutlich nicht ganz sicher war, was er hier eigentlich zu suchen hatte. Meiner Tante gehorchten wir alle aufs Wort, ohne lange nachzufragen. Es erübrigt sich also zu sagen, dass sich der Schulbesuch im Zuge ihrer »Vermittlung« erheblich verbesserte.

Da diese Angelegenheit nun geklärt war, rief mein Vater einen Frauen-Ältestenrat ins Leben, der die Schule etwas weniger bedrohlich bewerben sollte, als meine Tante es tat. Diese Schule war eine von Frauen für Frauen, und sie war in den Frauenquartieren unseres Zuhauses beherbergt.

Es war nahezu unmöglich, in dieser Familie keine Obsession für schulische Bildung zu entwickeln. Und die Tatsache, dass ich ein Mädchen war, tat ihr Übriges. Meine Mutter sagte gern: »Wenn du dir in dieser Gemeinschaft einen Namen machen willst, musst du lernen. So verdienst du dir als Frau Respekt. Wenn du hier als Mädchen zur Welt kommst, musst du dir den Respekt, der den Jungen von Natur aus entgegengebracht wird, erst verdienen.«

Und bevor ich den Mund aufmachen und mich beschweren konnte, fuhr sie fort: »Es hat keinen Sinn, darüber nachzudenken, wie gerecht oder ungerecht das ist. Du musst einfach deinen Teil tun und hoffen, dass du es eines Tages ändern kannst.«

Meine Tante wohnte bei uns. In Afghanistan ist das nichts Ungewöhnliches, in den meisten Haushalten wird das Prinzip des »Gad Kor« gelebt. Wörtlich übersetzt heißt dieser Ausdruck »Stamm eines Baums« und bezieht sich auf den Vater, dessen Söhne wie die Zweige eines Baums bei ihm wohnen bleiben. Für Frauen galt das hingegen nicht. Sobald sie verheiratet waren, wurden sie zu Anhängseln eines anderen Gad Kor.

Meine Tante war geschieden, und sie wohnte bei uns, weil sie nirgendwo sonst hinkonnte. Der Mann, den sie geheiratet hatte, schien nach außen hin ein guter Fang zu sein: gebildet, wohlhabend, ein angesehener Rechtsanwalt. Doch in dem Moment, als sie nach der Hochzeit die Tür hinter sich zumachten, fingen die Prügel an. Jedes Mal, wenn meine Tante es körperlich oder mental nicht mehr ertragen konnte, floh sie zu uns. Und wenn sie sich wieder erholt hatte, ging sie zurück – nicht zu ihm, sondern zu ihren beiden Kindern.

Als ihre Kinder zwei und vier Jahre alt waren, konnte sie die Misshandlungen nicht länger aushalten. Ich erfuhr nie, was damals geschah, doch eines Tages kam sie und ging nicht wieder zurück. Eine Afghanin in Pakistan findet nirgendwo eine Zuflucht, für sie gibt es keinen Ausweg. Eine Flüchtlingsfrau war sie ja bereits, und zweimal Fliehen funktioniert hier nicht, dafür ist kein Platz mehr übrig.