Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

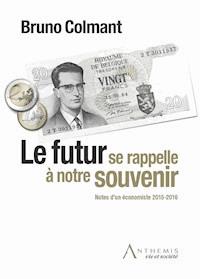

- Herausgeber: Anthemis

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Französisch

Dette publique, déflation et risques sociaux : regard d'un économisteCe recueil de chroniques rédigées entre les printemps 2015 et 2016 aborde différents thèmes économiques et sociétaux. Le lecteur n’y trouvera que de fugaces intuitions offertes à la critique. Il y a néanmoins une transversalité à ces contributions : c’est la conviction que cette crise n’est plus souveraine ni monétaire. Elle porte sur l’exercice des États, écartelés entre des entreprises mondiales et versatiles, et des dettes publiques dont la stabilité de l’expression monétaire et le refinancement sont les garants de l’ordre social. Nos politiques sont étatico-nationales alors que le marché est universel.Dans les prochaines années, le débat idéologique portera sur le dialogue entre l’État et le marché, entre la collectivité et l’individu, et entre la dette publique et la propriété privée. Certains exigeront une étatisation croissante, voire généralisée, de l’économie, pour maintenir l’ordre social. D’autres argumenteront que cette voie conduirait à désertifier toute initiative spontanée. Les insoutenables dettes publiques entraîneront la question de l’opposition sociale. La monnaie et la dette publique, qui représentent des passifs étatiques fondés sur la stabilité de la configuration politique, verront leur équilibre engagé. Nos temps révèlent la fin d’un modèle. La fin d’un modèle de complaisance, de manque de vision et de déficit de perspectives. Faute de regarder le futur sans cligner des yeux, celui-ci risque de se rappeler au souvenir d’années sombres.Bruno Colmant, en s'appuyant sur l'actualité, nous fait un bilan assez sombre de l'avenir de l'économie belge et de l'économie dans son sens global.EXTRAITSouvent, je m’interroge sur la trajectoire de nos communautés. Nos sociétés vieillissent mal. Pétries de certitudes géographiques et centrées sur un tropisme européen, elles ne réalisent pas que le monde s’est étendu dans les azimuts verticaux. Nous sommes imprégnés d’une suprématie civilisationnelle des années industrielles, mais la croissance s’est encourue. Et comme nous vieillissons, la jeunesse n’exerce pas cette nécessaire force de rappel.La crise de 2008 fut un signe majeur : elle signifia la fin d’un monde de rentiers d’idées.Mais cette crise n’est qu’une expression accessoire. De profonds chocs socio-politiques sont proches parce que nous n’arriverons plus à assurer la cohésion et la mixité sociales.A PROPOS DE L’AUTEURBruno Colmant est Ingénieur et Docteur en sciences de gestion de l’École de Commerce Solvay (ULB) et titulaire d’un Master of Science de Purdue University (Krannert School of Management, États-Unis). Auteur de plus de soixante ouvrages, il enseigne l’économie appliquée et la finance dans plusieurs universités belges et étrangères. Il est membre de l’Académie royale de Belgique.A PROPOS DES ÉDITIONS ANTHEMISAnthemis est une maison d’édition spécialisée dans l’édition professionnelle, soucieuse de mettre à la disposition du plus grand nombre de praticiens des ouvrages de qualité. Elle s’adresse à tous les professionnels qui ont besoin d’une information fiable en droit, en économie ou en médecine.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 318

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© 2016, Anthemis s.a.

Place Albert I, 9, B-1300 Limal Tél. 32 (0)10 42 02 90 – [email protected] – www.anthemis.be

Toutes reproductions ou adaptations totales ou partielles de ce livre, par quelque procédé que ce soit et notamment par photocopie, réservées pour tous pays.

Dépôt légal : D/2016/10.622/65

Couverture : Vincent Steinert

ISBN : 978-2-8072-0122-4

Ce document numérique a été réalisé par Nord Compo.

À Julie.

« Notre vie vaut ce qu’elle a coûté d’efforts. »

François Mauriac (1885-1970)

Aperçu

Contexte de la réflexion

La fin d’un modèle

Histoires de monnaies

Politiques des banques centrales

Euro et Banque centrale européenne

Déflation, inflation ? Stagnation ?

Dettes publiques, taux d’intérêt et banques

Considérations fiscales

Perspectives boursières

Économie digitale

Prospectives sociétales

Terreur

En conclusion, une dernière intuition

Table des matières

Contexte de la réflexion

Cet opuscule rassemble des textes publiés dans la presse belge au cours des deux dernières années. Certains constituent une explication ponctuelle d’un phénomène économique, tandis que d’autres tentent d’élargir l’angle de la réflexion dans ses prospectives. Aucun de ces textes n’a d’autre ambition que de ressortir à l’intuition. Le lecteur n’y trouvera donc pas d’ancrage académique ou scientifique. Tout au plus ressentira-t-il la tentation de l’auteur de s’exercer à des visions imprécises en matière de configurations monétaires, étatiques et sociales.

La crise actuelle révèle une fin de modèle : la fin d’un modèle de complaisance, de manque de vision, de déficit de perspectives. Tout se passe comme si nous n’avions, en fait, rien retenu de l’Histoire. Il ne faut pas s’y tromper, cette crise est celle de nos futures générations auxquelles nous avons emprunté le bien-être.

Le moment est venu de poser la question des temps nouveaux et de constater qu’un univers moderne se dresse, sans qu’on l’ait pressenti, ni conjuré. Cet univers, qui ne pourra passer que par la jeunesse, reste à réinventer.

Printemps 2016Bruno Colmant

La fin d’un modèle

Souvent, je m’interroge sur la trajectoire de nos communautés. Nos sociétés vieillissent mal. Pétries de certitudes géographiques et centrées sur un tropisme européen, elles ne réalisent pas que le monde s’est étendu dans les azimuts verticaux. Nous sommes imprégnés d’une suprématie civilisationnelle des années industrielles, mais la croissance s’est encourue. Et comme nous vieillissons, la jeunesse n’exerce pas cette nécessaire force de rappel.

La crise de 2008 fut un signe majeur : elle signifia la fin d’un monde de rentiers d’idées.

Mais cette crise n’est qu’une expression accessoire. De profonds chocs socio-politiques sont proches parce que nous n’arriverons plus à assurer la cohésion et la mixité sociales. En effet, la croissance économique est une échappée dans le futur. Son absence devient une prison puisqu’il n’est pas possible de se projeter dans un avenir économique meilleur.

Quels sont les murs de cette geôle ? Il s’agit de la gigantesque soustraction des dettes que nous avons contractées et qui doivent être défalquées de notre futur, comme un monde qui se renverserait. Il s’agit, bien sûr, de la dette publique, mais aussi des autres dettes sociales, comme l’accentuation des inégalités, et des dettes sociétales, dont les latences environnementales et climatologiques. Les pensions relèvent de cette problématique : un nombre réduit de travailleurs actifs n’arrivera pas à assurer l’augmentation de l’espérance de vie, dont il faut pourtant se réjouir. L’endettement des États, aggravé par la déflation, va les priver des moyens d’assurer la cohésion civique.

Cette déduction du futur, qui ne peut plus s’opérer sur la croissance, pourrait conduire à l’exclusion et à la prédation, d’autant que la pénétration dans l’économie digitale va temporairement pulvériser des pans entiers de l’économie marchande.

Nos temps ne sont pas ceux d’une crise, mais d’un bouleversement structurel. C’est une rupture et une prise de conscience. Je veux dire une véritable prise de conscience, pas l’expression mondaine ou convenue de ceux qui disent que tout change en espérant que rien ne les affectera. C’est l’adieu au XXe siècle. C’est l’abandon au monde de l’inertie, de la tétanie. Cette charnière qui grince avec le siècle qui s’est refermé, c’est aussi, malheureusement, l’oubli de tous les drames et totalitarismes qui l’ont assassiné deux fois.

Cette crise n’est donc plus souveraine ni monétaire : elle porte sur l’exercice des États, écartelés entre des entreprises mondiales et versatiles, et des dettes publiques dont la stabilité de l’expression monétaire et le refinancement sont les garants de l’ordre social. Nos politiques sont étatico-nationales alors que le marché est mondial.

Dans les prochaines années, le débat idéologique portera sur le dialogue entre l’État et le marché, entre la collectivité et l’individu, et entre la dette publique et la propriété privée. Certains exigeront une étatisation croissante, voire généralisée, de l’économie, pour maintenir l’ordre social. D’autres argumenteront que cette voie conduirait à désertifier toute initiative spontanée. Les insoutenables dettes publiques engageront la question du défaut ou de l’opposition sociale.

La véritable question portera sur la représentation de l’avenir du corps social, car les configurations sociales deviennent extrêmement vulnérables. Les démocraties seront mises à l’épreuve dans le sillage des chocs économiques. Insidieusement, d’autres configurations politiques, plus autoritaires, risquent d’émerger.

Notre siècle sera-t-il plus apaisant ? Je ne le crois pas. Tout se met en place pour alimenter les replis identitaires, les égoïsmes, les pertes de civilités dont certains espèrent sortir gagnants, alors que tous nous en serions perdants. À moins de vérifier que l’exclusion et l’ostracisme sont des choix démocratiques, et donc partagés, quelle société voulons-nous ? Une société d’ouverture, dans l’intelligence de la justice et de la sécurité ? Ou bien une société ostracisant qui fragmente les classes sociales, les attachements territoriaux, les affinités linguistiques et culturelles ?

Un de mes ancêtres était un exilé moldave, probablement victime de pogroms et spolié par les soldats de Napoléon. Accueilli en Belgique, son arrière-petit-fils devint, par son labeur et son acharnement, bourgmestre de Verviers, à l’époque l’une des plus florissantes villes du monde. Que serait-il devenu dans l’exclusion ?

Il faut résolument s’opposer à la fracturation de notre société.

Chaque jour, certains s’accommodent des outrances et des débordements verbaux. Pour ceux-là, la ligne rouge n’existe plus au motif de leur propre survie politique. Mais quelles valeurs morales veulent-ils montrer, au-delà d’une sombre mathématique électorale dont ils seront évidemment les victimes ?

Partout, en Europe et en Belgique, des rémanences des temps odieux se manifestent. Mais savent-ils, tous ceux qui adhèrent en toute bonhommie à des idées répressives, que chaque homme commence l’humanité et que chaque homme la termine ? Savent-ils que la liberté et la tolérance sont des combats ? Savent-ils que, pendant des milliers d’années, des hommes ont relevé la tête plutôt que des fusils, des bras et des mentons ? Que des hommes ont préféré éteindre les combats plutôt que d’allumer les marches au flambeau ? Dans La reine morte, le roi Ferrante dit : « Et un jour, tout sera bouleversé par les mains hasardeuses du temps. »

Histoires de monnaies

La monnaie et Jésus-Christ

La monnaie est une expression symbolique qui représente le rapport d’échange de biens et des services. Mais il y a plus : elle défie les lois de la physique puisqu’elle est à la fois un flux et un stock. La monnaie ne vaut rien en tant que telle. Elle représente la valeur sans l’intégrer. Elle n’est pas valeur, mais sa propre reproduction. Elle n’est pas uniquement un stock car elle ne vit que par sa propre circulation.

La monnaie est donc la projection d’un flux insaisissable. Quand on réfléchit à ce phénomène, on se perd rapidement dans son signifiant. La crédibilité monétaire ne peut pas découler d’un acte d’autorité. La monnaie doit s’adosser à un référent qui excède ce qu’il garantit. Il faut donc une réciprocité entre la qualité de la confiance et la quantité de monnaie. Dans le cas d’une monnaie fiduciaire, le garant est un état de confiance. Il faut donc donner à la monnaie une valeur morale supérieure pour que la confiance qui lui est associée soit un référent satisfaisant. Ceci explique que le privilège de battre monnaie ait été capturé par les États au rythme de la formulation des États-nations à laquelle son étatisation est consubstantielle.

Mais quand cela ne suffit pas, on y ajoute un peu de divinité. Dans cet immense dédale conceptuel, l’origine étymologique du terme « monnaie » est un indice intéressant. La monnaie ramène au Palais de la Moneta où les pièces romaines étaient frappées. La légende veut que ce bâtiment fut construit à l’endroit où les oies du Capitole étaient parquées. Le Palais de la Moneta abritait aussi le culte de la déesse Junon, l’archétype de la déesse cosmique, qui promet prospérité et fécondité. Cela rappelle ce que Marx (1812-1883) énonçait dans sa théorie du Capital, à savoir que le seul but de la circulation monétaire est d’assurer sa propre « ovulation ». Junon était incidemment appelée Junon Moneta (ce qui signifie « Junon qui prévient ») car la déesse aurait averti les Romains d’un tremblement de terre imminent.

De nos jours, on retrouve toujours Dieu dans l’expression monétaire. Il a bien sûr le « in God we trust » qui est une mention obligatoire sur les billets en dollars depuis 1957. Il s’agit d’ailleurs d’une expression collective, puisqu’il est inscrit « in God we trust » et non « I trust », ce qui est logique puisque la monnaie, comme la divinité, n’existent que si elles fédèrent un nombre suffisant d’adeptes.

Mais tout près de chez nous, Dieu est encore très présent dans les matières monétaires. Sur la tranche des pièces hollandaises d’euro, il est inscrit « God zij met ons ». Dans ce pays, les banquiers doivent d’ailleurs faire serment de leur probité… sur la Bible. D’aucuns argumenteront que ces expressions religieuses sont propres aux pays protestants, au sein desquels la monnaie, comme le taux d’intérêt, furent mieux acceptés que dans les pays catholiques qui subordonnent toujours la monnaie à Dieu. Dans les pays protestants, la Réforme « dé-spiritualisa » le temps, nécessaire pour calculer l’intérêt de la monnaie. Il n’empêche : quel singulier et schizophrénique métissage !

La Bible rappelle aussi l’inanité des choses monétaires. Selon les Évangiles, le Christ aurait été trahi par Judas l’Iscariote pour trente deniers d’argent. De nombreux historiens se sont interrogés sur ce montant. Il s’agissait d’environ 120 grammes d’argent, un faible montant sachant que la solde d’un soldat romain était de l’ordre de 500 deniers par an, soit 750 euros. Mais imaginons que Judas (avant son suicide) ou ses héritiers aient placé ces 750 euros dans une hypothétique banque millénaire à un taux composé de 2,5 %.

Que valent 750 euros placés pendant 2.000 ans au taux annuel de 2,5 % ? Un calcul élémentaire conduit à un chiffre arrondi saisissant : 2.000.000.000.000.000.000.000.000 euros, ce qui représente 37 milliards de fois le PIB mondial. Les Évangiles résolvent cette incongruité en rangeant la monnaie parmi les puissances qui asservissent l’homme. Un nom démoniaque est donné dans l’Évangile de Matthieu à la monnaie : Mammon. Jésus avance que « Nul ne peut servir deux maîtres… Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon » (Matthieu 6, 24).

Mais alors, pourquoi faire référence à Dieu sur les billets et pièces ? Pour confesser les péchés d’argent ou pour crédibiliser la monnaie ? Ceci rappellerait-il que Dieu et la monnaie sont peut-être de fragiles équivalents sociologiques ou, au contraire, des formulations antagonistes ? La monnaie serait-elle alors la déclinaison humaine indispensable à la divinité, puisque toute religion est fondée sur la charité et le don… de monnaie ? Dieu et la monnaie ne seraient-ils finalement que deux artefacts ?

En conclusion de ces quelques lignes, le sujet du phénomène monétaire est obscur. Il est même ténébreux. La monnaie est un phénomène monétaire circonstanciel mais elle permet (très temporairement) l’accumulation de pouvoir et une hiérarchisation sociale. Parfois, je suis saisi par l’effroi de sa vacuité. Qu’y a-t-il derrière ce dernier ? Le pâle reflet d’imparfaites et éphémères conventions humaines ? Une tentative de mesure dégradée du temps ? Une hallucination collective choisie ? Le néant, une plongée dans son côté sombre ou plutôt une tentative de maquillage de ses ténèbres ? Avec un peu d’intuition, nous savons que des phénomènes monétaires inattendus se préparent. Il y aura d’immenses ajustements puisque nous vivons à crédit d’une dette publique dont le remboursement est repoussé d’année en année. Il faut donc réfléchir au sens de la monnaie car je crains qu’un jour la monnaie ne perde « sa » valeur. Ce jour-là, ce sera un profond aggiornamento. C’est parce que j’ai peur de découvrir l’inanité du phénomène monétaire que je me dis que les monnaies ressemblaient aux dieux : elles n’existent que le temps de rassembler des adeptes. Et qu’il faut mourir assez tard avant de savoir que Dieu n’existe peut-être pas, et assez tôt avant de savoir que la monnaie ne vaut peut-être rien.

Avril 2016

Comprendre la monnaie… avec le temps

Depuis des années, je m’exerce à appréhender le phénomène monétaire… sans y parvenir.

Les mots me manquent pour transcrire une explication qui s’envole au moment où je crois l’avoir fugacement (et en vain) capturée.

Le signifiant de la monnaie est insaisissable.

La monnaie est un artefact, c’est-à-dire un phénomène créé de toutes pièces par les conditions expérimentales, dépourvu de toute signification théorique. Cela expliquerait incidemment la subordination de l’ordre monétaire à l’ordre social.

Par ailleurs, la monnaie renvoie à ce qui la garantit. Elle doit s’adosser à un niveau de confiance qui excède ce qu’elle garantit.

Il faut une réciprocité entre la qualité de la confiance et la quantité de monnaie.

C’est donc un concept en lévitation.

La monnaie sert de modèle au temps, dont la réalité est, elle aussi insaisissable.

Pour le sociologue, la monnaie est un moyen de rendre impersonnelle l’association entre des personnes inconciliables, et donc de sublimer les rapports sociaux.

Pour l’économiste, la monnaie est un phénomène monétaire éphémère et circonstanciel. C’est une formulation simplifiée de l’utilité du temps, ou plutôt de « l’ombre du temps ».

Pourtant, le temps nous échappe… à chaque moment.

Et nous croyons nous en protéger par la monnaie que nous disons être l’égal du temps.

Le temps est métaphysique.

La monnaie est sa traduction humaine.

Tant de choses nous dépassent…

Octobre 2015

La monnaie et la mesure du temps :deux fragiles nécessités

La monnaie et le temps sont des concepts insaisissables mais comparables. La monnaie est un flux aux vitesses et accélérations complexes, tandis que le temps est en expansion.

Tant la monnaie que notre conception d’un temps linéaire sont des artefacts qui disciplinent les agencements humains. Ils assurent l’ordre social.

La monnaie est un phénomène monétaire éphémère et circonstanciel. C’est une formulation simplifiée de l’utilité du temps, ou plutôt de « l’ombre du temps » ou du « voile » de Jean-Baptiste Say. La monnaie est l’enfant matériel d’un temps qui ne peut être que de compréhension spirituelle.

Du reste, la monnaie porte en elle son caractère intermittent : elle se déprécie, se remplace, se confisque et se nationalise au gré des chocs de l’évolution des communautés humaines.

Elle s’écoule comme le temps.

Elle ne protège de l’avenir que de manière temporaire, c’est-à-dire aussi longtemps que les hommes décident eux-mêmes de la stabilité de leur futur.

La monnaie s’exproprie parfois, lorsqu’elle ne répond plus aux réalités socio-politiques.

Cela arrive aussi aux mesures du temps : outre le fait qu’elles se décalent selon les fuseaux horaires, ses expressions élémentaires ont fluctué au rythme des mêmes objections socio-politiques qui ont révolutionné la monnaie.

Il suffit de penser que les pays réformés réfutèrent le calendrier grégorien et que la Révolution française introduisit un nouveau calendrier, tentant de recommencer le temps à zéro au même rythme que la monnaie révolutionnaire – les assignats – revenait au même point, c’est-à-dire à la valeur zéro.

Certains pays, d’essence révolutionnaire, continuent d’ailleurs à conserver leur propre calendrier : Afghanistan, Éthiopie, Iran, Viêt Nam, etc.

Finalement, à l’aune d’un cosmos en expansion et d’un temps non conceptualisable, nos symboliques monétaires sont de petites mais nécessaires fragilités.

Août 2015

La monnaie est impatiente…

Le temps est insaisissable.

Nous le croyons linéaire et avons essayé de le mesurer pour nous domestiquer. Pourtant, il s’inscrit dans une dimension cosmique que nous ne pouvons conceptualiser : l’expansion. La monnaie tente, quant à elle, de valoriser le temps, en le fragmentant. Elle épouse l’impossibilité de son immobilité, puisqu’elle se déprécie ou s’accroît d’intérêts.

Elle n’est jamais stable.

Le temps est abstrait et insaisissable, tandis que la monnaie est une formulation conventionnelle. Le temps n’a pas de valeur car on ne peut ni le vendre ni le donner. Par contre, l’usage du temps a une valeur. Il s’agit du temps de fabriquer un bien et de produire un service ou du temps de déconstruire un bien. Benjamin Franklin avance d’ailleurs que le seul intérêt de la monnaie, c’est son emploi. On pourrait alors envisager la monnaie comme un étalon du temps dont la valeur relative serait fixée par un état temporaire de confiance. Sous cette orientation, la monnaie serait un gradient du temps, ou plutôt une régression de la gratuité du temps qui permet un échange d’utilités.

Mais la monnaie est vaniteuse : elle essaie d’accélérer le temps, mais ce dernier la ramène au présent. La monnaie ne dure pas dans le temps. Elle tente d’emprisonner le temps, en mesurant son prix par le taux d’intérêt, mais c’est vain : le temps domestique la monnaie.

La monnaie est trop empressée. Elle tente d’éreinter le temps. Mais le temps est indomptable.

Août 2015

Le danger de saborder une monnaie

Depuis qu’elle représente la monnaie plutôt qu’elle ne la véhicule de manière sui generis, son signifiant est la confiance. La monnaie ne vaut donc que par sa capacité à agréger – par adhésion ou coercition – la croyance qu’un symbole traverse le temps et l’espace. La monnaie est donc un fait social, ou plutôt un fait socio-étatique. Ses pulsations épousent les attributs des sociétés : la démographie, la productivité des facteurs de production, l’innovation, la complétude d’un marché financier, etc.

C’est ainsi que certaines monnaies sont librement convertibles, offrant leur faculté d’échange aux autres pays tandis que d’autres monnaies reflètent un degré d’étatisme et de nationalisme plus prononcé en limitant leur convertibilité.

La convertibilité d’une monnaie est d’ailleurs, à mon intuition, un signe de démocratie ou, à tout le moins, de vulnérabilité dans l’appréciation de l’économie.

Un choix monétaire est un engagement sociétal fondamental.

Il en est l’émergence.

C’est pour cette raison qu’il est indispensable de repenser la gouvernance de l’euro afin que cette monnaie repose sur une représentation politique, budgétaire et fiscale fédérale plutôt que sur une juxtaposition d’influences nationales, c’est-çà-dire un régime confédéral.

C’est aussi la raison pour laquelle l’entretien politique d’un Grexit est dangereux, car si la monnaie est à risque, c’est un pays qui le devient et risque de sombrer.

Août 2015

Quelques réflexions disparates sur la monnaie

Il n’y a pas de monnaie absolue. La monnaie est un rapport d’échange relatif qui exprime une relation entre la valeur des biens et services. Par essence, une monnaie est instable puisqu’elle constitue un « super-objet » par rapport auquel la valeur des autres biens et services (formulés en signes monétaires !) est exprimée. Un rapport d’échange ne peut pas être absolu. Même des biens considérés (à tort) comme supérieurs et de nature monétaire, comme l’or ou l’argent, voient leur expression monétaire varier au-delà de leur rareté instantanée.

Les monnaies ne sont pas, dans l’absolu, faibles ou fortes. Elles le sont par rapport à d’autres monnaies. Une monnaie est donc doublement relative : par rapport au taux d’échange des biens et services qu’elle exprime, mais aussi par rapport à d’autres étalons monétaires qui sont eux aussi relatifs.

La dépréciation monétaire est un phénomène séculaire et permanent. Toute communauté emprunte à son futur. Mais la représentation de cet emprunt du futur se dilue dans la dépréciation monétaire, qui affecte le financement de cet emprunt de ce même futur, c’est-à-dire la dette publique. La monnaie déprécie donc l’expression de son propre emprunt dans le futur.

Août 2015

Politiques des banques centrales

Les banques centrales dirigent l’économie !

Jadis, les banques centrales étaient destinées à assurer un rôle résiduel. Celui-ci se limitait à donner une indication du prix de la monnaie, c’est-à-dire le taux d’intérêt, et donc à gérer son effritement face à l’inflation. Depuis la crise, tout a changé : les canaux bancaires sont devenus visqueux, les dettes publiques engorgent les bilans des institutions financières et le flux monétaire se tarit. Ce sont donc les banques centrales qui alimentent le stock de monnaie, tout en contrôlant les banques qui possèdent les dettes publiques, dont une partie est désormais monétisée auprès de ces mêmes banques centrales. Les taux d’intérêt sont maintenus artificiellement bas, car toute hausse pulvériserait les finances publiques.

Nous revenons à des temps oubliés, ceux de Constantin, de Philippe le Bel et de la Terreur, au cours desquels la monnaie servit de variable d’ajustement au fonctionnement de l’État. Nous croyions que le privilège de battre monnaie avait été ôté de nos pouvoirs publics. Ce n’est pas vrai : les banques centrales, au service des États, en sont devenues leurs auxiliaires.

Octobre 2015

Politique monétaire : rien ne dure, rien n’existe

Depuis des mois, je m’interroge sur l’aboutissement des politiques monétaires des banques centrales, et plus spécifiquement sur celui de la Banque centrale européenne (BCE). Cette dernière injecte des quantités de monnaie inouïes au bénéfice principal des États membres de la zone euro dont les dettes enflent inéluctablement, à tout le moins dans les pays du Sud. Ces injections monétaires devraient normalement servir l’économie réelle en soulageant les banques privées du financement des dettes publiques, puisque celles-ci sont désormais en partie financées par la création monétaire. Les banques privées pourraient donc théoriquement augmenter l’offre de crédit à l’économie productive, pour autant, bien sûr, que la demande soit suffisante. La création monétaire permet d’esquiver un effet d’éviction (ou crowding out) qui est constaté lorsque les bilans bancaires sont essentiellement exploités pour le financement des dettes publiques plutôt que pour le crédit privé.

Mais quel sera le point d’atterrissage de cette injection monétaire sans précédent : une inflation (et donc des taux d’intérêt) finalement embrasée par un afflux de liquidité dont la volumétrie dépasse la capacité d’absorption par l’économie réelle ? Une remontée des taux d’intérêt entraînée par un déphasage graduel de ces politiques monétaires expansionnistes singulières ? Une augmentation des taux d’intérêt qui serait déclenchée par une perte de la confiance dans la monnaie elle-même ou, plus généralement, par une augmentation de la prime de risque, c’est-à-dire de la perception du risque associé au futur ? Personne n’en a la moindre idée, sauf d’éphémères gourous autoproclamés qui évoquent la fin d’une civilisation.

Pourtant, cette question doit être posée et sa réponse clarifiée. En effet, un arrêt prématuré de l’expansion monétaire précipiterait l’économie réelle et les marchés financiers dans la récession, tandis qu’une prolongation conduirait à un dévoiement inévitable de la monnaie.

Ce qui apparaît néanmoins, c’est que l’effet de ces politiques monétaires est, contre toute logique friedmanienne, déclinant. Leur efficacité semble s’émousser. À ce stade, les afflux de liquidité ne créent pas d’inflation, ce qui conduit d’ailleurs de nombreuses banques centrales à imposer des taux d’intérêt négatifs, ce qui s’apparente à une inflation imposée plutôt que suscitée. Au Japon, il n’y a aucune inflation malgré des afflux de liquidités.

Certains, dont l’économiste français Patrick Artus, postulent désormais l’irréversibilité des politiques monétaires. En langage simple : il n’est pas possible de s’arrêter et les assouplissements quantitatifs doivent se perpétuer. Peter Praet, l’économiste en chef de la BCE, fait le même constat en affirmant l’infaillibilité de la BCE au travers du fait qu’il n’y a pas de plan B.

Je garde néanmoins l’intuition que l’affirmation de l’irréversibilité des politiques monétaires est inaboutie, et pour une simple raison : il est insensé de poursuivre une politique monétaire au rendement décroissant, c’est-à-dire qui devient inopérante. Inversement, si l’irréversibilité était constatée, cela conduirait à une précarisation de la monnaie dont la crédibilité s’estomperait. L’irréversibilité conduirait, comme Jacques Attali l’avait évoqué, à un Weimar planétaire (en référence à l’hyperinflation allemande de 1923), c’est-à-dire une impression monétaire illimitée afin de monétiser les dettes publiques et de les rembourser avec de l’argent déprécié. Or ce cas de figure n’a aucune validité.

Si les politiques monétaires étaient irréversibles, cela conduirait aussi à l’abandon de toute indépendance des banques centrales et à la juxtaposition financière des États et des banques centrales, puisque les États imprimeraient des dettes publiques qui seraient immédiatement transformées en monnaie imprimée. En termes conceptuels, leurs bilans se fonderaient et l’émission monétaire serait rythmée par le niveau de l’endettement public. Les banques privées seraient donc progressivement privées de leur rôle de créateur de monnaie, sans compter l’érosion de leur rentabilité, grevée par des taux d’intérêt négatifs.

Les banques centrales créent de la monnaie mais, en temps normaux, uniquement à titre supplétif. D’ailleurs, la création monétaire de ces banques est infime par rapport à celle des banques privées. Cette monnaie s’appelle la « monnaie de base ». Cette multiplication des opérations de crédit crée un flux monétaire instantané dont la vitesse peut augmenter ou ralentir en fonction de différentes exigences réglementaires.

La création monétaire des banques privées fonctionne grâce à ce que les économistes qualifient de « multiplicateur des crédits » ou de ce que les Anglais désignent par l’adage « loans make deposits ». L’octroi d’un prêt exige de récolter un dépôt. Ce même prêt suscitera d’autres dépôts qui entraîneront de nouveaux octrois de prêts, etc. En d’autres termes, les banques privées créent la monnaie qui s’assimile à un flux. On parle alors de monnaie scripturale. Leur rôle consiste d’ailleurs, de manière contre-intuitive, à accélérer la déthésaurisation de la monnaie qui leur est confiée. La monnaie dépend de la variation de la thésaurisation/déthésaurisation des banques privées, et elle est créée par l’accélération du flux. En d’autres termes, les banques privées sont des entreprises qui fabriquent elles-mêmes leur matière première.

Si les politiques monétaires devenaient vraiment irréversibles, cela nous conduirait, sous une forme extrême, à une idée que l’économiste américain Irving Fisher (1867-1947) avait imaginée dans les années 1930 sous la symbolique du « plan de Chicago ». Selon ce plan, qui relève de l’alchimie monétaire, tous les dépôts bancaires seraient inscrits au bilan de la banque centrale. À charge, pour cette dernière, de prêter ces dépôts aux banques privées. Ces dernières ne pourraient donc pas prêter plus que les dépôts reçus, ce qui s’assimilerait à une étatisation bancaire. Ce plan séparerait la fonction monétaire des banques de leur fonction de crédit. Ce serait un retour illusoire à ce que Keynes appelait une « économie de Robinson Crusoé ».

Si la politique monétaire devenait irréversible, les banques privées en seraient donc réduites à un simple rôle d’intermédiation. Seule la monnaie de base, créée à la discrétion de la banque centrale pourrait être utilisée au travers du réescompte des dettes publiques ou d’autres actifs.

En conclusion de cette réflexion, le point d’atterrissage des politiques monétaires sera un retrait progressif du soutien monétaire, dont il faut espérer qu’il soit coordonné et synchronisé par les banques centrales et surtout communiqué de manière graduelle aux marchés. Le seul facteur qui pourrait justifier l’irréversibilité temporaire des politiques monétaires serait l’impécuniosité des États qui seraient accablés par la déflation et la récession. Mais, à un moment, la réalité reprendrait ses droits et les créanciers demanderaient une protection accrue sous forme de taux d’intérêt plus élevés. C’est pour cela que Mario Draghi répète sans cesse que la BCE ne peut pas tout faire. Pour les dirigeants de la BCE, le cauchemar serait d’assister à une débandade des finances publiques et une impression monétaire débridée, comparable au scénario des années 1970. À l’époque, des États désemparés par une récession manufacturière et deux chocs pétroliers avaient fait appel à l’endettement public et donc aux banques centrales, elles-mêmes désorientées par l’abandon des accords monétaires de Bretton Woods. L’endettement public s’embrasa et des dévaluations désordonnées furent imposées en rafale dans un contexte de stagflation. Il en avait résulté un chaos économique sans précédent.

L’histoire économique exige d’adopter une posture de prudence : l’économie est entrée dans des territoires inconnus. Si un arrêt rapide des politiques d’expansion monétaire est improbable, leur irréversibilité le semble tout autant. Il faut espérer que la croissance et l’inflation reviennent rapidement et que la politique budgétaire renforce, dès à présent, la politique monétaire. Mauriac écrivait : « Rien ne dure, rien n’existe. » L’irréversibilité n’existe pas.

Février 2016

Les banques centrales ont raison !

Selon la théorie de l’économiste français Jean-Baptiste Say, la monnaie ne serait qu’un voile posé sur la réalité des échanges.

En effet, les biens et les services ne s’échangent finalement que contre des biens et des services. Ainsi, l’économie réelle serait dissociée de la sphère monétaire. À certains égards, la monnaie serait exogène à l’économie réelle, ce qui fut incidemment théorisé par l’École quantitative dont les économistes Fisher et Friedman sont les figures de proue.

Ceci étant, les banques centrales sont chargées de respecter un équilibre entre le niveau des prix et le plein-emploi, en écho lointain à la courbe de Phillips qui établit une relation empirique décroissante entre le niveau de l’inflation et du chômage.

Si le chômage augmente, il convient d’augmenter l’offre de monnaie.

Par contre, si le niveau des prix augmente, il faut restreindre cette même offre de monnaie.

Aujourd’hui, les prix sont bas et le chômage va structurellement augmenter dans le sillage du contexte déflationniste, lui-même entretenu par le vieillissement de la population et le choc digital.

Ceci justifie parfaitement les politiques des banques centrales.

Selon les aficionados de l’École quantitative, cela devrait ré-inflater l’économie, mais sans pour autant créer la moindre richesse, sauf pour les débiteurs (essentiellement publics) dont le niveau des obligations est devenu excessif.

Novembre 2015

Tout repose sur les banques centrales

S’il y a un phénomène qui transforme profondément la sphère financière, c’est l’émergence du rôle décisif des banques centrales.

En effet, en temps normaux, les banques centrales jouent un rôle accessoire, se bornant à fournir une indication en matière de taux d’intérêt à court terme et à refinancer des institutions bancaires, raison pour laquelle elles sont qualifiées de prêteurs en dernier ressort.

Aujourd’hui, les banques centrales procèdent à d’inimaginables (mais justifiées) créations monétaires, essentiellement gagées par des dettes publiques.

Elles procèdent donc à une « monétisation » de la crise des dettes publiques, c’est-à-dire à la résolution de l’excès d’endettement public par la création monétaire.

Tout repose désormais sur les banques centrales. L’autorégulation financière et le flux monétaire sont désormais subordonnés à des institutions publiques qui doivent subsister leurs actions à une faiblesse de la demande.

Certains s’étaient inquiétés du manque de reprise en main du secteur financier par les autorités publiques, après le krach de 2008.

C’est pourtant arrivé, mais pas comme d’aucuns l’imaginaient : les banques centrales sont aujourd’hui au service des marchés.

Étrange retour des choses.

Novembre 2015

Guerre des monnaies : les règles de l’engagement

La devise chinoise vient d’être brutalement dépréciée. Faut-il s’en étonner ?

Aucunement.

Les plaques monétaires tectoniques sont toutes en train de s’inonder d’une dévaluation qui n’en porte pas le nom : c’est le recul de l’augmentation des taux d’intérêt américains par la Banque centrale américaine (Federal Reserve System, ci-après « FED »), l’assouplissement quantitatif mis en œuvre par la BCE et la Banque centrale du Japon (BoJ), etc.

Une dévaluation vise à affaiblir son propre cours de change afin de retrouver un certain pouvoir concurrentiel sur les marchés extérieurs, tout en contractant ses importations. Il s’agit donc de promouvoir les entreprises domestiques exportatrices. Les dévaluations sont souvent qualifiées de concurrentielles si elles s’inscrivent dans un mouvement en cascade où chaque zone monétaire tente de prendre les autres de vitesse.

Les dévaluations concurrentielles ont bien sûr un coût, puisque la finance est un jeu à somme nulle : c’est l’inflation. L’Histoire recense quelques exemples de dévaluations concurrentielles, dont celle des années 1930 : la plupart des pays ont tenté de s’extraire de la récession en dépréciant frénétiquement leur monnaie.

J’en tire quelques intuitions :

1. Tout d’abord, les grandes zones monétaires se sont évidemment lancées dans de feutrées dévaluations concurrentielles.

2. Le véritable risque d’une guerre des monnaies est de ne pas y être enrôlé.

3. Le problème central de nos économies est l’envergure des dettes publiques et il est directement lié à celui des dévaluations concurrentielles, puisque le remboursement de la dette publique et la faiblesse d’une monnaie ont un point commun : la planche à billets.

4. On argumentera qu’une dette publique ne doit jamais être remboursée. Il n’empêche : plus les dettes publiques s’accumulent, moins leur remboursement avec une monnaie stable devient crédible.

5. Pour faciliter le remboursement de ces dettes, il faut augmenter l’offre de monnaie, c’est-à-dire faire tourner la planche à billets, en espérant que les taux d’intérêt ne reflètent pas trop rapidement les anticipations d’inflation entraînées par cette offre accrue de monnaie.

6. Cela signifie qu’au mieux, la vitesse des planches à billets va être synchronisée afin d’imprimer les monnaies au même rythme et qu’au pire, une guerre des monnaies sera déclarée. Son vainqueur en sera le pays qui aura suffisamment réduit le pouvoir d’achat de sa propre monnaie afin de relancer ses exportations et qui aura diminué concomitamment le poids relatif de sa dette publique, qui sera refinancée avec une devise plus faible.

Août 2015

Politique monétaire : la divergence s’installe

Depuis quelques années, la théorie monétaire classique ne s’applique plus. En effet, le stock de monnaie injecté dans l’économie s’est significativement accru pour compenser la viscosité des circuits bancaires, mais l’inflation reste basse. La demande reste, quant à elle, anémique malgré une augmentation des déficits et des dettes publiques.

Que se passe-t-il dans l’économie ?

Il semblerait que le courant froid déflationniste soit lié à plusieurs causes, dont il est complexe de mesurer l’importance relative. Il y a incontestablement le ressac du choc de 2008, au terme duquel l’épargne publique a été fragilisée. Cet événement inattendu a creusé un piège de la liquidité, c’est-à-dire une tétanie économique qui rend la politique monétaire partiellement inopérante. Il y a aussi les plans de rigueur et d’austérité, qui ont été mis en œuvre à contretemps. Il y a également le vieillissement de la population qui éreinte la croissance. Enfin, la digitalisation de l’économie diminue inexorablement la quantité de travail disponible en escamotant des gains de productivité qui, dans le passé, auraient été mis en œuvre par des humains et qui le sont désormais par des machines. C’est incidemment cela, le véritable risque de déflation structurelle, accompagné de son corollaire de fissuration de l’équilibre social, à savoir qu’un gain de productivité du travail, associé à sa contribution sous forme d’impôts, soit capturé par des entreprises étrangères, au contenu capitalistique important, qui soient dissociées du tropisme de nos économies.

Face à cette déflation dans l’économie réelle, les banques centrales – et, au premier chef, la BCE – tentent de réinsuffler de l’inflation au travers de plans d’assouplissements quantitatifs, c’est-à-dire d’une création monétaire essentiellement gagée par des obligations d’État. Ceci constitue une modification complète de la géométrie financière. En effet, en temps normaux, les banques centrales jouent un rôle accessoire, se bornant à fournir une indication en matière de taux d’intérêt à court terme et à refinancer des institutions bancaires, raison pour laquelle elles sont qualifiées de prêteurs en dernier ressort. Aujourd’hui, les banques centrales procèdent donc à une « monétisation » de la crise des dettes publiques, c’est-à-dire à la résolution de l’excès d’endettement public par la création monétaire. Au reste, tout repose désormais sur elles. L’autorégulation financière et le flux monétaire sont désormais subordonnés à des institutions publiques qui doivent subsister leurs actions à une faiblesse de la demande. Nous ne sommes plus en économie de marché.

Ceci étant, l’action des banques centrales, et surtout celle de la BCE, transporte un danger, à savoir celui de l’accommodement avec une pensée dominante qui conduirait à se convaincre qu’elle rencontrera toujours les anticipations de marché. On appelle cela un biais cognitif, ou plus communément la « pensée magique », c’est-à-dire une forme de pensée qui s’attribue la puissance de provoquer l’accomplissement de désirs. Il y a exactement cinquante ans, en octobre 1966, de Gaulle avait dit que la politique de la France ne se faisait pas à la corbeille (c’est-à-dire à la bourse). Mario Draghi a donné le même avertissement par des mesures d’assouplissement monétaire qui ont déçu les marchés. Mais le Président de la BCE n’a pas à agrémenter les marchés, mais à s’assurer que les agrégats économiques se normalisent pour atteindre un taux d’inflation proche de l’objectif stabilisé de 2 %. Je crois que les marchés financiers créent leur propre dynamique d’anticipations dont ils attendent la concrétisation par les banques centrales. L’anticipation et l’intuition sont, bien sûr, à la base de la science économique, mais il faut être extrêmement prudent. En effet, les anticipations des marchés financiers ne peuvent pas constituer un facteur explicatif d’une politique monétaire dont l’aboutissement réside essentiellement dans la traction de la demande de l’économie réelle au travers d’une politique accommodante. Au reste, une politique monétaire ne peut pas exclusivement régler un problème de demande : la politique budgétaire doit aussi stimuler l’économie par un assouplissement fiscal et une flexibilisation de marché de l’emploi, ce qui avait incidemment fait dire à Benoît Coeuré, l’un des membres du directoire de la BCE, que « [s]i toute la politique de croissance en zone euro repose sur les épaules de la BCE, cela va mal se terminer ! ».

Dans ce cadre, je livre deux réflexions.

Il est désormais acquis que la Banque centrale américaine, la FED, va modiquement augmenter son taux directeur au cours de l’année 2016. Pourtant, une analyse paisible des agrégats économiques américains ne le justifie que faiblement : les États-Unis ne subissent aucune inflation ni de pression à la hausse en matière salariale, la croissance est modérée et, surtout, les autorités américaines veulent maintenir un dollar structurellement faible (même si leur économie fermée autorise temporairement un dollar fort), ce qui avait d’ailleurs conduit au sabordage, par leurs soins, des accords de Bretton Woods en 1971. Le but d’une éventuelle hausse des taux d’intérêt est d’une nature purement informationnelle : il s’agit de donner un signe d’anticipation de la bonne santé de l’économie américaine, au même titre qu’un dividende signale la capacité d’une entreprise à poursuivre sa distribution au cours des années suivantes. La hausse des taux américains rappelle que les États-Unis ont gagné la crise mais il ne faut donc pas miser sur un dollar fort trop longtemps.