Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: UPblisher

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

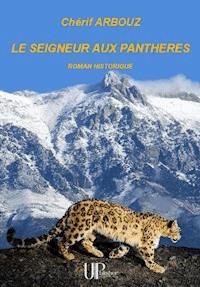

Plongez au cœur de l’Algérie médiévale et de ses mystères

L´histoire de l´Algérie médiévale est un sujet passionnant. Pourtant, romanciers et historiens restent souvent à l´écart de cette période d´effervescence politique et sociale. Chérif Arbouz, écrivain algérien attaché à l´histoire de son pays nous comble avec le

Seigneur aux panthères, recueil de deux nouvelles qui ont comme toile de fond la Kabylie des 15e et 16e siècles.

Un duo de nouvelles saisissant, basé sur des faits réels

EXTRAIT

Ce fut un jour entre tous béni pour Sid Ali At Maamar que celui du 12 avril 1491, date qui marquait l’heureux aboutissement de sa longue attente d’un héritier. Ses trois premières femmes consécutives furent toutes répudiées, faute de lui avoir assuré une descendance, et la quatrième enfin, Fatima, après cinq ans de mariage, venait d’accoucher, et qui plus est d’un garçon, ainsi qu’il l’avait ardemment espéré.

Jusqu’au moment où se répandit l’extraordinaire nouvelle que l’épouse de la dernière chance attendait un bébé, l’entourage de Sid Ali en était venu à considérer celui-ci comme incapable d’engendrer, ce que lui-même de guerre lasse, avait fini par admettre. Une telle situation était d’autant plus navrante à ses yeux, que Sid Arezki son unique frère, de cinq ans plus jeune que lui, s’était marié et avait eu de Zahra sa femme, deux garçons, Hassan et Hocine. Et voilà qu’enfin le mauvais sort était conjuré, permettant à Sid Ali d’envisager l’avenir avec sérénité, maintenant qu’il avait un héritier. Celui-ci fut prénommé Lyazid.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 310

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Le Seigneur aux panthères Chérif Arbouz

UPblisher.com

Avant-propos

Le présent ouvrage se compose de deux parties ayant respectivement pour titre : « Le Seigneur aux panthères du Djurdjura » et « L’étranger de Tigrine ».

Le livre premier, du genre roman historique, est un récit faisant intervenir un personnage central fictif, auprès d’acteurs réels et de premier plan, lesquels s’inscrivent dans le cadre d’un épisode marquant de l’histoire de l’Algérie, durant le premier quart du 16e siècle. Cependant, ce livre étant avant tout un roman, rien ne manque pour lui assurer ce caractère, tout au long d’un récit qui se veut passionnant. Voyons maintenant ce qu’il en était de la période qui a fourni la trame et la matière du livre premier.

La cause initiale des événements ayant marqué cette époque, fut la reconquête par les rois catholiques d’Espagne du royaume de Grenade, dernière possession mauresque de la péninsule ibérique. Cet ultime épisode de la « Reconquista », fut suivi de l’occupation par les Espagnols d’un certain nombre de ports de la côte algérienne et de leur immixtion dans les affaires internes du pays, certains petits royaumes ou principautés s’inféodant à la couronne de Castille. Ce qui découla de ce fait majeur fut l’entrée en scène sur le théâtre algérien, des corsaires turcs qui écumaient alors la mer Méditerranée. Leur première intervention se fit à la demande de la ville de Bejaia (Bougie) tombée aux mains des Espagnols, et ceci entraîna l’Algérie dans une suite d’événements qui créent l’atmosphère du roman.

Le cadre historique du livre deuxième, « L’étranger de Tigrine », est la Kabylie du Djurdjura dans la deuxième moitié du 15e siècle, alors qu’elle vivait à l’écart des turpitudes caractérisant le reste de l’Algérie. C’était une époque marquée par les démêlés de petits royaumes indépendants et instables, dont les souverains appartenaient à des dynasties rivales, elles-mêmes marquées par les dissensions qui se manifestaient au sein de chacune d’elles. Cependant, les vagues de cette agitation venaient mourir aux abords de toute la région comprise entre la barrière du Djurdjura et la mer, ensemble de cinq arches, confédération de républiques perpétuant l’esprit d’indépendance des anciens quinquégentiens. Cette région, ne se sentant pas concernée par ce qui se passait dans le reste du pays, vivait dans une paix relative. Relative car non exempte de conflits d’intérêts pouvant surgir entre telle confédération et telle autre voisine, ceux-ci étant généralement réglés à l’amiable. Il en était ainsi de celui des At Iraten, adossé au Djurdjura, et par-delà la vallée d’Assif n’Amrawa l’actuel Sébaou, celui des At Jenad, s’étendant jusqu’à la mer.

En ce qui concerne le thème développé sous le titre indiqué, il s’inspire d’un poème épique et anonyme du 16e siècle intitulé « Le forgeron d’Akalous ». Si l’esprit de ce poème et l’atmosphère qu’il restitue ont été fidèlement traduits, la nécessité de développer un roman sur cette base, selon une approche adaptée au genre, a entraîné un remaniement de l’idée originelle. Cela étant, il faut noter qu’il n’a pas été trop difficile de rendre assez fidèlement la manière de vivre des Kabyles du 15e siècle, à travers ses différentes manifestations, car jusqu’à une époque relativement récente, elle n’avait guère changé pour l’essentiel. Par la suite et malgré la disparition par pans entiers de ce qui caractérisait cette société, le souvenir en est resté, la tradition orale demeurant assez forte pour le perpétuer.

Il faut d’ailleurs à ce sujet, dire que la communauté kabyle dans son ensemble, et en particulier celle du Djurdjura à l’issue de sa conquête par les Français en 1857, a été citée par nombre d’auteurs comme un musée vivant des sociétés antiques de la Méditerranée, le modèle hellénique en étant l’archétype. Il suffit du reste pour accréditer cette opinion, de dire qu’il n’y a pas si longtemps, la lutte gréco-romaine, la course de fond ou la pratique de formes antiques du jeu de cricket, à ne citer que cela, donnaient lieu à des compétitions inter villages qui passionnaient les foules. Par ailleurs, bien des manifestations liées à des croyances pré monothéiques qui avaient perdu leur signification première, s’étaient greffées sur des fêtes religieuses, telles par exemple les processions carnavalesques diurnes de l’Achoura, se prolongeant la nuit par des retraites aux flambeaux. De telles survivances abondaient encore jusqu’à la deuxième guerre mondiale qui a sonné leur déclin avant leur disparition totale, leur souvenir lui-même tendant à s’estomper faute de transmetteurs.

C’est un peu de tout cela qu’on retrouvera dans le livre deuxième, à l’instar de ce qu’offrait la littérature européenne des deux siècles derniers, à travers les romans historiques ou de terroir. En Algérie, rien de tel ne s’est jusqu’ici fait jour, et l’une des raisons d’être du présent ouvrage, est non seulement de combler ce vide, mais aussi d’ouvrir la voie à une manière romancée de faire revivre le passé, aussi lointain fût-il.

Livre premier LE SEIGNEUR AUX PANTHÈRES

Chapitre I

Ce fut un jour entre tous béni pour Sid Ali At Maamar que celui du 12 avril 1491, date qui marquait l’heureux aboutissement de sa longue attente d’un héritier. Ses trois premières femmes consécutives furent toutes répudiées, faute de lui avoir assuré une descendance, et la quatrième enfin, Fatima, après cinq ans de mariage, venait d’accoucher, et qui plus est d’un garçon, ainsi qu’il l’avait ardemment espéré.

Jusqu’au moment où se répandit l’extraordinaire nouvelle que l’épouse de la dernière chance attendait un bébé, l’entourage de Sid Ali en était venu à considérer celui-ci comme incapable d’engendrer, ce que lui-même de guerre lasse, avait fini par admettre. Une telle situation était d’autant plus navrante à ses yeux, que Sid Arezki son unique frère, de cinq ans plus jeune que lui, s’était marié et avait eu de Zahra sa femme, deux garçons, Hassan et Hocine. Et voilà qu’enfin le mauvais sort était conjuré, permettant à Sid Ali d’envisager l’avenir avec sérénité, maintenant qu’il avait un héritier. Celui-ci fut prénommé Lyazid.

L’ancêtre éponyme des At Maamar était un marabout vénéré qui deux siècles auparavant, était venu s’établir chez les At Koufi dont le territoire s’étendait sur le versant nord du Djurdjura occidental, jusqu’aux berges d’une rivière qui en constituait la limite sud et dont les eaux coulaient abondamment même en été. Le saint homme fonda une Zaouïa (institut islamique d’enseignement), dont le siège prit le nom de Chorfa n’At Koufi. Il avait disposé du fait des habitants de la contrée, d’un vaste et fertile domaine dans la vallée, les importants revenus de cette propriété ainsi que les contributions de différente nature des populations, faisant des At Maamar la famille la plus riche et la mieux considérée de toute la région.

À la naissance de Lyazid, Chorfa n’At Koufi se présentait comme une cité édifiée sur un plateau faisant saillie à la limite supérieure du piémont de l’un des pics du Djurdjura et à deux heures de marche de la vallée qu’il surplombait. Elle comportait d’un côté la Zaouïa et de l’autre, l’ensemble résidentiel des At Maamar. La Zaouïa était constituée d’un groupe de bâtiments destinés à permettre la formation des tolbas (étudiants) et à assurer leur hébergement ainsi que celui de leurs maîtres, le tout se répartissant autour d’une mosquée et du mausolée où reposait la dépouille du saint homme fondateur de l’institution. Les At Maamar pour leur part, avaient leurs habitations et les diverses dépendances de celles-ci, à gauche de la Zaouïa, en faisant face à la montagne. Tout l’arrière du plateau, vaste terrain se terminant au pied d’une barrière rocheuse, était réservé à diverses cultures dont s’occupaient les esclaves des actuels maîtres des lieux.

Sid Ali en tant qu’aîné, était le Cheikh présidant aux destinées de la Zaouïa, et à ce titre, avec l’assistance de maîtres dispensateurs de l’enseignement et d’un personnel d’administration, il dirigeait la formation des tolbas. De plus, il était à la tête d’une confrérie d’adeptes, les khouanes, habitant dans divers villages de la contrée et liés par une charte rigoureuse, faisant d’eux des serviteurs de la religion à travers des œuvres de diverses natures. L’aura de Sid Ali, ou plutôt de Cheikh Ali ainsi qu’on l’appelait couramment, était telle qu’on venait de partout le consulter, lui demander son arbitrage dans le cadre de litiges, et d’une façon générale pour bénéficier de sa Baraka en toute circonstance. Sid Arezki pour sa part, était chargé des aspects matériels liés à l’existence quotidienne de la famille, dont notamment la gestion des revenus communs, ceux assurés par le domaine de la plaine étant de loin les plus importants. L’exploitation de ce dernier, était confiée à un régisseur du nom d’Amirouche, lequel disposait pour cela d’une cinquantaine d’esclaves noirs et dirigeait la propriété de main de maître.

Telle était donc la situation des At Maamar quand Lyazid vint au monde, ce qui faisait du père de celui-ci le transmetteur direct dans la lignée des Cheikhs de la Zaouïa, maintenant qu’il avait un héritier, sans compter que s’il plaisait à Dieu, d’autres enfants suivraient. Cependant, le bonheur de Cheikh Ali n’était partagé qu’en apparence par son frère Sid Arezki et surtout par Zahra sa belle soeur. Pour celle-ci en effet, depuis des années, il ne faisait pas de doute que son aîné deviendrait plus tard le Cheikh de la Zaouïa et que ses fils présents ou à venir seraient les seuls bénéficiaires de la totalité du patrimoine commun. Son dépit lorsqu’elle apprit que sa belle-sœur attendait un bébé fut tel, que durant plusieurs jours elle cessa de rendre visite à celle-ci comme à l’accoutumé, pour ne pas avoir à la féliciter ; puis son dépit se transforma en sourde rancœur quand sa belle-sœur accoucha d’un garçon. Son mari toutefois, quoiqu’il ressentît, se plia à ce qui était imposé par le destin, essayant en vain de faire revenir son épouse à une plus juste appréciation d’une réalité contre laquelle il n’y avait rien à faire.

Le septième jour de la naissance de Lyazid donna lieu à de grandes réjouissances, et de partout dans la région affluèrent des gens porteurs de présents, tant il apparut à tous, que la venue d’un héritier à leur vénéré Cheikh, tenait du miracle. Il va sans dire que la première enfance de Lyazid fut entourée de soins dignes d’un prince héritier, et lorsque celui-ci atteignit l’âge de trois ans, il eut une petite sœur, Nouara, laquelle au fil des ans devint pour lui une compagne de tous les instants qu’il adorait. Leur mère qui les chérissait de manière égale, leur prodiguait des soins attentifs et leur père lui-même se départissait avec eux de sa gravité habituelle, leur racontant de belles histoires après dîner et se prêtant à satisfaire leurs moindres désirs. Cependant et pour autant, il n’en oubliait pas ses devoirs de père et dès que son fils eut cinq ans, il s’occupa de son instruction, conformément aux traditions maraboutiques qui voulaient que l’éducation religieuse des enfants commençât très tôt. Ce fut d’abord pour Lyazid le premier contact avec la langue arabe à travers l’apprentissage des premiers rudiments de lecture et d’écriture, suivi de celui des versets du Coran les plus faciles, puis viendrait plus tard la familiarisation avec la grammaire selon une méthode peut être archaïque mais efficace. Nouara elle-même aurait à être soumise à la même obligation lorsqu’elle en aurait l’âge, avec cependant la différence, que Lyazid s’intégrerait plus tard aux tolbas de la Zaouïa, tandis que pour elle tout s’arrêterait là.

Cependant, alors que Lyazid venait à peine de boucler sa sixième année, le malheur s’abattit brutalement sur lui et les siens. Voilà comment celui-ci advint : Cheikh Ali avait un cheval qui commençait à prendre de l’âge et un certain jour de Mai, il décida de se rendre au domaine familial de la vallée pour l’échanger contre une monture plus jeune qu’il choisirait sur place. Il y alla de bon matin, escorté de l’esclave qui l’accompagnait toujours dans ses déplacements. Amirouche accueillit son maître avec déférence et celui-ci l’ayant mis au fait du motif de sa visite, il voulut tout d’abord lui faire servir une collation.

— Allons d’abord choisir un cheval et j’aurai ensuite tout le temps de me délasser lui répondit Cheikh Ali.

Les bêtes étant alors en pâture, Amirouche en fit ramener cinq ou six parmi les mieux dressées pour la monte, et dès qu’elles furent rassemblées dans la vaste cour de la ferme, le choix du maître se porta sur un fringant alezan.

— Je ne vous conseille pas celui-là, lui dit alors Amirouche, c’est certes une très belle bête mais trop fougueuse à mon gré.

— Qu’on me la prépare pour un essai et ensuite je me déciderai.

Le cheval fut alors sellé et bridé puis, Cheikh Ali lui ayant flatté l’encolure, mit le pied à l’étrier pour l’enfourcher. Cependant, avant même qu’il fût en selle, sa monture se cabra, renversant l’esclave qui la tenait par la bride, puis s’emballant, elle partit au galop. Le cavalier désarçonné et le pied pris dans l’étrier, fut alors traîné sur une bonne distance avant qu’Amirouche et les autres personnes présentes aient pu maîtriser le cheval. Lorsque Cheikh Ali fut dégagé, il n’y avait plus rien à faire, car il gisait inerte ayant eu le cou rompu par sa terrible chute. Amirouche alors chargea l’esclave qui avait accompagné son maître, d’aller porter la nouvelle à Sid Arezki, pendant que lui-même suivrait, faisant transporter la dépouille mortelle du défunt. Lorsque le convoi funèbre arriva à destination, ce fut une scène bouleversante. Fatima maintenant veuve s’évanouit et Lyazid criait sa douleur et sanglotait à s’en étouffer, sa jeune sœur s’accrochant à lui désespérément et l’imitant, bien qu’elle n’eût pas l’exacte conscience de ce qui arrivait soudain. La nouvelle du drame se propagea très vite dans toute la contrée, les tolbas de la Zaouïa se chargeant immédiatement de la porter partout. Durant l’après-midi et jusque tard dans la nuit, les gens affluèrent de toute part, pour ne rentrer chez eux que le lendemain après les funérailles. Des bœufs furent abattus et des feux allumés pour la cuisson de ce qu’il fallait apprêter pour nourrir tout ce monde. La veillée funèbre dura jusqu’à la première prière de l’aube, Sid Arezki, des tolbas et leurs maîtres, psalmodiant des versets du Coran dans la salle où gisait le défunt, et les khouanes se livrant au dhikr (litanies à caractère religieux), entourés par la foule, sur l’esplanade de la mosquée. Le lendemain, le défunt fut enterré à proximité du mausolée, dans le petit cimetière où reposaient tous les descendants du saint fondateur de la zaouïa.

La mort de Cheikh Ali faisait que son unique frère Sid Arezki, devenait non seulement son successeur à la tête de l’institution religieuse, mais aussi le seul responsable du patrimoine qui leur était commun. De ce fait donc, Lyazid ne prendrait possession de ses biens que lorsqu’il atteindrait sa majorité à 18 ans, et jusque-là, son oncle serait son tuteur. Comme il n’avait que six ans, cette tutelle s’exercerait encore pendant de longues années, et Fatima sa mère s’inquiétait de ce qui pourrait advenir dans ce laps de temps. Son appréhension était motivée par l’aversion grandissante que sa belle-sœur nourrissait à son égard. De plus, l’emprise que celle-ci exerçait sur son mari, faisait qu’on pouvait s’attendre au pire de leur part à tous deux, maintenant qu’elle-même et ses deux enfants se trouvaient sous leur entière dépendance. Cependant et pour l’instant, Sid Arezki était plein de prévenance à son égard, et il faisait de telle sorte que la famille de son défunt frère n’eût à manquer de rien. Lyazid s’il avait beaucoup souffert de la perte de son père, avait fini par se résigner à sa nouvelle situation, son oncle par ailleurs veillant à ce que son éducation se poursuivît normalement. Il avait en effet chargé un maître de la zaouïa de s’occuper de la poursuite de son apprentissage coranique en attendant qu’il puisse entamer des études en qualité d’étudiant particulier de la Zaouïa.

On peut donc dire qu’à l’époque, Lyazid bénéficiait encore de tous les avantages liés à sa condition de fils d’une famille noble et bien pourvue. Sa petite sœur Nouara ne le quittait pas d’une semelle, et comme la famille de son oncle s’était agrandie depuis deux ans d’une fillette du nom de Haoua, Lyazid et Nouara allaient souvent jouer avec elle, ce qui arrangeait plutôt leur tante, laquelle prit même l’habitude de les envoyer chercher pour qu’ils s’occupent de sa fille.

Quelques mois passèrent, puis arriva l’hiver qui s’annonça dès la mi-novembre par les premières neiges qui couvrirent les pentes de la montagne jusqu’à la limite de la vallée. Un matin, à quelques jours de la nouvelle année, Nouara se réveilla avec une forte fièvre et bientôt tout son corps se couvrit de points écarlates, évidente manifestation de la rougeole. Lyazid qui avait déjà contracté cette maladie était donc immunisé et put ainsi tenir compagnie à sa sœur. Celle-ci après quelques jours, vit sa fièvre tomber et son éruption disparaître ; mais sa mère continua à la garder au chaud dans la maison. Cependant, trois jours après son apparente guérison, échappant à la vigilance de sa mère, elle alla rejoindre dans la cour glaciale son frère qui y jouait. Celui-ci alors la semonça et la ramena aussitôt à la maison où il lui tint compagnie à la demande de sa mère. À l’heure du déjeuner, Nouara ne voulut rien manger, et Fatima inquiète, lui tâtant le front, s’aperçut qu’elle était de nouveau prise d’une forte fièvre. Jugeant que c’était là une rechute de la rougeole, elle la mit aussitôt au lit, la recouvrit chaudement et lui fit boire une tisane copieusement additionnée de miel. Le cas de Nouara était grave et à l’époque on en réchappait rarement. En début de soirée, la température de la fillette ne faisant qu’augmenter, Fatima chargea Lyazid d’aller chercher son oncle, lequel arriva bientôt accompagné de sa femme. Devant la gravité de l’état de sa nièce, il ne put rien faire d’autre que réciter quelques versets du Coran, s’en remettant ainsi à Dieu, ressource suprême dans un cas aussi désespéré.

À la tombée de la nuit, la pauvre petite malade entra en convulsions, puis soudain se détendit, délivrée par la mort. Avant cet instant fatal, Lyazid fut confié malgré sa résistance et ses cris à une servante qui l’entraîna hors de la chambre où il ne fut autorisé à revenir qu’après l’extinction de sa sœur adorée. La voyant détendue, les yeux fermés et presque souriante dans sa couche, il la croyait guérie. Sa mère toutefois qui s’était forcée à demeurer calme, s’étant inclinée devant une fatalité à laquelle elle s’était préparée, entraîna à l’écart le fils qui lui restait.

— Nouara lui dit-elle, est maintenant au paradis où elle a été rejoindre ton père, et son sort est plus enviable que le nôtre.

— Tu veux dire qu’elle est morte, n’est-ce pas ? Je ne la reverrai donc plus, tout comme mon père ?

Devant le silence embarrassé de sa mère, il échappa soudain à celle-ci et se précipitant vers le corps inerte de sa sœur il l’étreignit en criant :

— Non elle n’est pas morte, ce n’est pas vrai, ce n’est pas vrai !

On eut bien du mal à le maîtriser et à l’emmener dans une autre chambre où il finit par s’endormir épuisé, le sommeil agité de soubresauts.

Ainsi donc maintenant, Lyazid se retrouvait seul en compagnie de sa malheureuse maman. Le lendemain matin sa petite sœur fut enterrée, et il fut éloigné par sa mère jusqu’à ce que tout soit fini. Il ressentit la mort de Nouara bien plus que celle de son père, et il reporta la profonde affection qui le liait à elle, sur Haoua sa petite cousine qui elle-même l’adorait.

Zahra, la femme de Sid Arezki, avait feint juste après le décès de son beau-frère, de prodiguer à Lyazid et à sa sœur, les égards dont on entourait traditionnellement les orphelins dans les familles kabyles. Mais ça ne dura qu’un temps, car bientôt et surtout après la mort de Nouara, la situation changea du tout au tout. La raison à cela était qu’en cette femme, se développait de plus en plus un sentiment d’animosité à l’encontre de celui qui de son point de vue, aurait dû mourir en lieu et place de sa sœur. Elle considérait cela comme une injustice du sort qui empêcherait ses deux fils de devenir de fait, les uniques héritiers des biens communs aux deux familles. Cheikh Arezki lui-même, oublieux de son devoir de tuteur, se laissait insensiblement contaminer par la vindicte de sa femme, ses propres enfants faisant évidemment chorus avec leur mère, à l’exception de la petite Haoua, protégée par l’innocence de son âge. Celle-ci mieux encore, demeurait très attachée à son cousin et ce sentiment ne faisait que croître, en raison inverse de l’hostilité que manifestaient les autres membres de sa famille à l’encontre de celui qu’elle chérissait. Fatima pour sa part, malgré tous les efforts qu’elle faisait pour protéger son fils, finit par se résigner et même par encourager celui-ci à l’imiter.

Au fil du temps, la situation de Lyazid devint telle qu’il fut l’objet des plus ignobles sévices. Il était battu sous le moindre prétexte, payait pour les fautes des autres, s’habillait des vieux vêtements de ses cousins, était chargé d’accomplir les besognes les plus rebutantes et subissait sans murmurer, tout ce qu’un enfant de son âge n’aurait pu supporter que difficilement. Haoua, son adorable petite cousine, faisait ce qu’elle pouvait pour essayer d’amoindrir ses souffrances, volant à sa mère des friandises pour les lui remettre en cachette et pleurant avec lui quand elle ne pouvait rien faire d’autre. Il lui arrivait même souvent de se faire battre si elle était surprise à essayer de lui venir en aide quand on le chargeait d’une corvée, ou à enfreindre toute autre sorte d’interdit le concernant. Cependant tout cela ne faisait que renforcer les liens qui l’unissaient à son malheureux cousin, la détachant par contre de plus en plus des persécuteurs de ce dernier et l’amenant presque à les haïr, bien qu’ils fussent ses propres parents.

Le pire fut atteint le jour où, sous prétexte que la maison où Lyazid demeurait avec sa mère, donc celle de son propre père, était trop grande pour deux personnes, sa tante Zahra s’en accapara au bénéfice de son fils aîné nouvellement marié. L’orphelin qui venait tout juste d’avoir quinze ans et sa malheureuse maman, se virent alors affecter comme logement, une masure en complète décrépitude située au fond de la cour, et ce alors que même leurs esclaves étaient décemment logés. C’était plus que n’en pouvait supporter la pauvre femme qui dès lors se laissa mourir, se refusant notamment à absorber la moindre nourriture malgré les supplications de Lyazid. Quand, au début de l’été par une fin d’après-midi, elle partit pour l’autre monde enfin délivrée de ses misères, son fils, malgré toute la peine qu’il ressentait, rassembla quelques hardes et autres objets auxquels il tenait et dont il fit un ballot. Alors, il s’arma d’un bâton et se dirigea vers la porte de la cour ouvrant sur l’extérieur. Haoua qui l’aperçut ainsi équipé, l’intercepta avant qu’il ne sortît, et lui demanda où il allait avec un baluchon au bout de son bâton.

— Ma mère vient de mourir lui dit-il les yeux secs et les mâchoires serrées. Avertis donc les autres pour qu’ils s’occupent de son enterrement, car moi, je m’en vais d’ici où rien désormais ne me retient.

À ces mots, celle qui maintenant n’était plus une fillette, s’écria d’une voix entrecoupée de sanglots.

— Ta mère est morte… morte… quel terrible malheur ! Et maintenant c’est toi qui t’en vas… pour ne plus jamais revenir… c’est bien ça ? Et moi alors, qu’est-ce que je vais devenir sans toi dis-le moi ?

— Un jour je serai de retour, tu peux en être sûre, et quand ce moment arrivera, on verra ce qu’on verra. Adieu donc toi qui seule compte pour moi ici et que je quitte la mort dans l’âme. Mais dis-toi bien que tu seras toujours présente dans mes pensées et que cela me soutiendra.

Alors, pendant que Haoua se tordait les mains de désespoir, Lyazid ouvrit la porte de la cour et s’en alla sans se retourner, de peur de faiblir.

Lorsqu’à la sortie du village il s’engagea sur le chemin qui menait à la vallée, la journée tirait à sa fin, et au crépuscule il franchissait le seuil de la ferme qui serait plus tard, espérait-il, pour moitié sa propriété. Amirouche, le gérant du domaine, alla à sa rencontre quand on vint l’avertir de sa présence, et malgré l’allure dépenaillée du visiteur, il lui fit bon accueil, lui demandant la raison de sa venue à une heure aussi tardive. Lyazid alors lui expliqua brièvement ce qui venait de se passer. Cependant, devant les hésitations du régisseur qui craignait de se compromettre en accueillant le mal aimé des maîtres du domaine, celui qui pourtant n’avait que depuis peu atteint son adolescence, s’adressa à lui d’une voix assurée.

— Je sais lui dit-il ce que vous risquez en m’accueillant, pour une nuit seulement rassurez-vous, mais ce dont je suis sûr, c’est que ne le faisant pas, vous vous exposeriez à dire bientôt adieu à votre situation prospère dans ce domaine. À trois ans d’ici je reviendrai, en maître si Dieu veut, et trois ans c’est très peu à l’échelle d’une vie. Je poursuivrai de suite mon chemin si vous désirez, je n’en mourrai pas, mais réfléchissez bien avant de prendre une telle décision.

— Soit… Entrez donc et advienne que pourra.

Lyazid bénéficia ainsi de l’hospitalité d’Amirouche, lequel faisant un audacieux pari sur l’avenir, fit bien mieux que l’accueillir, il équipa de pied en cap celui en qui il vit dès lors, celui qui sauf accident, deviendrait un jour son maître. Il lui fournit par ailleurs un cheval, des provisions pour plusieurs jours et lui mit entre les mains une sacoche contenant une bonne poignée de pièces d’or.

— Ceci à titre de prêt, jugea-t-il bon d’ajouter.

— Remboursable au quintuple, soyez-en persuadé, lui répondit Lyazid.

À l’aube, très discrètement pour ne pas compromettre Amirouche, l’enfant devenu homme en une seule nuit, s’en alla vers l’inconnu, étant intimement persuadé qu’il reviendrait en position de force le moment venu.

Ce jour mémorable, le seizième du mois de juin 1506, fit date dans la vie de Lyazid. Il marquait le début d’une longue suite d’années d’errance et d’aventures, au cours desquelles il vécut avec la pleine conscience d’être son propre maître. Pour l’heure, il se jura que jamais plus il ne se laisserait asservir ni humilier par personne, et qu’il ferait tout ce qui serait en son pouvoir, pour au contraire se faire respecter, craindre s’il le fallait, où qu’il puisse se trouver. Mais par-dessus tout, ce qu’il se fixait comme but ultime, c’était de revenir au lieu où ses yeux s’étaient ouverts à la vie, là où on lui avait volé son enfance, où on lui avait assassiné sa mère sous ses yeux. Son existence aurait un goût insupportable d’inachevé, s’il ne faisait pas payer chèrement les responsables de ces crimes, et si sur les ruines de son enfance il ne fondait pas les assises d’une vie nouvelle, laquelle relèguerait aux oubliettes tous ses malheurs passés. Il n’avait que quinze ans certes et il ne percevait pas encore distinctement comment il parviendrait à ses fins, mais il savait que le succès l’attendait au bout du chemin ; tout son être le criait. Cependant une question demeurait : qu’adviendrait-il de Haoua dans tout cela ? Elle lui était trop chère pour qu’elle eût à souffrir des conséquences de son serment. La question posée, la réponse se présenta à lui de façon claire : sa cousine avait souffert le même martyre que lui, avait été sa complice active et il n’eut pas de doute qu’elle deviendrait le moment venu son alliée, face à des parents qu’elle haïssait à cause de leur cruauté envers lui-même.

Le débat intérieur de Lyazid se trouva ainsi clos, et en paix avec sa conscience, il ne lui restait plus maintenant qu’à aller de l’avant. Du reste, il partait du bon pied, ayant un bon cheval, un jeune barbe endurant et fougueux, des provisions pour plusieurs jours, une bourse bien garnie, ainsi que, fixé à sa ceinture, un poignard vénitien dans sa gaine et lui faisant pendant, de l’autre côté, un pistolet à pierre enserré par cette même ceinture. Ces deux armes, ayant appartenu à son père, avaient été dissimulées par sa mère et juste après la mort de celle-ci, il les avait, ainsi que d’autres objets précieux, enfouies au cœur du ballot qu’il avait emporté avec lui. Autre atout à son avantage, à quinze ans il en paraissait dix-huit, et les dures conditions de son existence l’avaient doté d’une musculature d’acier et de l’agilité d’un félin. Il était donc de taille à se défendre en cas de mauvaise rencontre, avec tout animal sauvage ou individu mal intentionné.

Dès sa sortie des limites du domaine familial, Lyazid s’était dirigé vers la rivière pour emprunter un large chemin parallèle à son cours et qui débouchait loin en aval sur la plaine constituant la vallée d’Assif n’Amrawa (l’actuel Sébaou). Il y parvint le soir et se prépara à passer la nuit à la belle étoile au milieu d’un concert de grillons. Ayant dessellé sa monture après l’avoir attachée à un ormeau buissonnant, il déballa ses provisions et dîna copieusement, pendant que son cheval se gavait de feuilles tendres. Puis il étala son burnous au pied d’un arbre, sur un lit d’herbes sèches et ne tarda pas à s’endormir profondément. Vers le milieu de la nuit, alors que la lune inondait la plaine d’une clarté argentée, il fut réveillé par les renâclements de son cheval. S’étant alors dressé sur son séant, il vit deux hyènes qui de leur démarche furtive, s’approchaient de sa monture. Il connaissait cette espèce de bêtes sauvages, carnassiers qui se nourrissaient surtout de charognes et ne devenaient dangereux que lorsqu’ils étaient en nombre et affamés. Mais comme avant de se coucher il avait mis à proximité de sa couche un tas de pierres anguleuses, il se mit debout et poussant deux ou trois cris menaçants, il lança quelques cailloux en direction des hyènes en atteignant une à la tête. Celles-ci s’esquivèrent alors vivement, et sans demander leur reste elles s’éloignèrent pour quêter en d’autres lieux des proies plus faciles. Sans leur accorder plus d’attention, Lyazid se recoucha et dormit jusqu’au matin, réveillé par les premiers rayons du soleil, vers quatre heures.

Alors qu’il se restaurait avant de reprendre le cours de son voyage, il vit au loin sur le chemin qui l’avait amené la veille, toute une troupe d’hommes à cheval ou à dos de mulet, qui allaient dans la direction qu’il devait lui-même emprunter. Il sella alors sa monture et alla se poster sur la route des voyageurs. Quand ceux-ci arrivèrent à son niveau il les rejoignit et obtint d’eux la permission de les accompagner. L’un d’entre eux qu’il questionna sur leur destination, l’informa qu’ils se rendaient au marché des Amrawa, à environ deux heures de marche de là. Comme celui-ci s’étonna de voir un si jeune garçon allant seul par les grands chemins, armé comme s’il partait en guerre, il lui demanda qui il était et où il allait. Lyazid lui répondit alors avec aplomb :

— On m’appelle… Hend… et il ajouta, Hend Amnay (le chevalier Hend), inventant pour la circonstance le premier nom qui lui vint à l’esprit ne voulant pas révéler au premier venu tout ce qui se rattachait à sa personne. J’ai, poursuivit-il, quitté ma famille pour des raisons qui seraient longues à t’expliquer et je vais là où les circonstances me conduiront, pour me faire une place en ce bas monde.

— Eh bien mon garçon ! On peut dire qu’au moins tu sais ce que tu veux, même si tu ignores encore quelle voie tu emprunteras. Mais laisse-moi te donner un conseil ; s’il y a un endroit où quelqu’un de ton âge a des chances de s’assurer un bel avenir, c’est V’gaïth (Béjaia en arabe et Bougie en français), une ville prestigieuse à huit ou neuf jours de marche d’ici en allant tout droit vers l’est.

— Dites-moi alors comment y aller et c’est là que j’irai.

— Je ferai encore mieux que cela, je t’indiquerai en plus à qui t’adresser dans cette ville pour y faire tes premiers pas.

— C’est la providence qui vous met sur mes pas, oncle…

— Voussad… Voussad Awanoug. Je continue….Nous nous quitterons aux abords du marché d’Amrawa, ma destination ; toi alors tu continueras ton chemin en allant toujours vers l’est jusqu’à un endroit qui s’appelle Chaayev. Parvenu en ce lieu, tu obliqueras sur la gauche et lorsque tu auras retrouvé le cours de la rivière, tu traverseras celle-ci. De l’autre côté, un large chemin te mènera au pied des monts d’Yakouren que tu franchiras pour accéder à une vaste plaine qui borde la mer. C’est là que se trouve V’gaïth, un grand port sur la côte. Une fois dans cette ville, tu demanderas après un certain Sidi Yala et le premier venu te dira où le trouver. Tu te présenteras à lui de ma part et je pense qu’il t’aidera en souvenir du temps où j’étais en affaires avec lui.

Pendant tout le temps où ils cheminèrent ensemble, les deux compagnons de voyage parlèrent de choses et d’autres. L’un, ignorant de tout, car il avait grandi à l’écart du monde, posait une foule de questions, et l’autre y répondait de son mieux pour satisfaire son interlocuteur. C’est ainsi que Lyazid engrangea en peu de temps, quantité d’informations dont il fit son profit les jours qui suivirent. Au moment de se séparer, Voussad Awanoug fit répéter à Lyazid les instructions qu’il lui avait données, et celui-ci poursuivit seul son chemin jusqu’à parvenir au lieu où il devait franchir la rivière. En début d’après-midi, quand après avoir traversé le gué il aborda l’autre rive, il vit trois jeunes gens assis à l’ombre, au pied d’un grand orme. Il les aborda pour se renseigner, comme il l’avait fait à l’occasion de chaque rencontre. L’un d’eux se leva pour lui indiquer du doigt la direction des monts d’Yakouren qu’on apercevait, dominant la vallée de leur masse sombre.

En fin de journée, après avoir franchi les pentes précédant la montagne, il parvint à un village qui se trouvait à l’orée de la forêt à travers laquelle il aurait à voyager pendant plusieurs jours. Il trouva asile dans cette bourgade, passant la nuit dans la maison réservée aux voyageurs de passage. Comme le voulait la tradition, un des habitants lui fit les honneurs de ce lieu d’accueil et lui apporta de quoi dîner, ainsi qu’une brassée de foin pour son cheval. Avant de s’en aller, celui-ci eut l’obligeance de lui donner des indications quant à la suite de son voyage, après avoir refusé toute rétribution.

-Vous aurez lui dit-il, à traverser d’abord la partie la plus importante de la forêt et là, vous devrez vous méfier des panthères car elles y sont très nombreuses. Cependant, dans la journée elles s’occupent surtout des singes, mais il vous faudra parvenir au village d’Azrou avant la nuit. Pour la suite, renseignez-vous sur place.

Le lendemain, Lyazid suivit à la lettre toutes ces instructions et lorsqu’en pleine forêt il s’arrêta près d’une source pour déjeuner, il surprit une panthère en train d’y boire et celle-ci s’enfuit à son approche. La présence de ces redoutables félins étant partout signalée par les cris discordants de troupes de singes, le jeune homme n’eut pas à s’en préoccuper.

Non loin du village d’Azrou, il y avait une sorte de caravansérail car l’endroit était un relais important sur la route de V’gaïth. Lyazid y passa la nuit en compagnie de nombreux autres voyageurs et au matin, il s’intégra à une petite troupe qui avait la même destination que lui. En cours de route il apprit de ses compagnons des nouvelles qui lui parurent bien étranges tant il était peu au fait de ce qui se passait au sein de son nouvel univers. C’est ainsi qu’il entendit parler pour la première fois des Espagnols, ces mécréants qui avaient chassé les Musulmans hors de leur pays et qui menaçaient maintenant toutes les régions côtières d’Algérie.

— Pas plus tard que l’année dernière, dit un des voyageurs, ils se sont emparés de Mers El Kebir qui dit-on, est un port situé bien au-delà d’Eldzaïr (Alger) en allant vers l’ouest.

— Pourquoi nous en préoccuper, lui répondit alors un autre membre de la troupe, puisque c’est si loin de chez nous. Il sera bien temps de nous inquiéter s’ils nous menaçaient directement.

— D’ailleurs, renchérit un autre, V’gaïth entretient de bonnes relations avec ces Espagnols, car même si ce sont des mécréants, leur argent est bon, sans compter ce qu’ils apportent de produits de choix. J’en ai du reste déjà vu dans le port de cette ville même, occupés à charger un de leurs navires, de marchandises que les Kabyles de la région leur avaient vendues.