Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

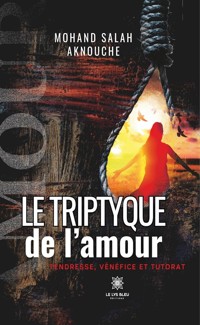

"Les méandres d’une amitié" trahie explore le drame déchirant d’une famille kabyle, victime d’une trahison dévastatrice. Hend, parti en France pour soustraire les siens à la misère, se dévoue corps et âme, ignorant que son ami Amezyan détourne les fonds destinés à son épouse, Chabha, la laissant sombrer dans une pauvreté insupportable. Tandis qu’Hend se sacrifie sans relâche, Amezyan abuse de sa confiance, aggravant le désarroi de la famille. Jusqu’où peuvent aller les faux-semblants d’une amitié pervertie ? Ce récit dévoile la brutalité des trahisons sous couvert de loyauté et les conséquences irréparables des abus de confiance.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Mohand Salah Aknouche fait de l’écriture une nécessité vitale pour révéler des vérités souvent tues. À travers ses récits, il explore la trahison, la résilience, et témoigne du poids des traditions et des luttes invisibles qui façonnent nos vies. Son objectif est d’éveiller une réflexion collective sur les défis universels que sont l’amitié, la famille et la survie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 199

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mohand Salah Aknouche

Les méandres d’une amitié trahie

© Lys Bleu Éditions – Mohand Salah Aknouche

ISBN : 979-10-422-4776-8

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122- 5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122- 4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335- 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

À ma chère épouse Zouina,

À toi, mon amour, qui es la lumière de mes jours et le refuge de mes nuits. Chaque page de ce livre est imprégnée de l’amour que je te porte. Merci d’être à mes côtés, aujourd’hui et toujours.

Mohand Salah Aknouche

Les faux amis sont comme des ombres ;

ils te suivent dans la lumière,

mais ils te laissent de côté dès qu’apparaît la noirceur.

Une rupture est comme un miroir brisé.

Il vaut mieux le laisser brisé

que de se blesser en tentant de le réparer.

Dans un village où la tradition se dressait comme une forteresse immuable, Hend voyait la mort planer sur ses enfants. La faim, le froid et la maladie les menaçaient sans répit, et il ne pouvait plus supporter de les voir dépérir. Bravant les coutumes sacrées qui l’enchaînaient à sa terre et à sa famille, Hend prit la décision déchirante d’émigrer en France. Sous l’œil méfiant des autorités coloniales, Chabha, l’épouse de Hend, analphabète et incapable de gérer les formalités administratives, Hend confia alors cette tâche à son ami Amezyan, espérant que celui-ci transmettrait fidèlement l’argent qu’il enverrait.

Arrivé en France, Hend trouva du travail dans une mine de charbon, un lieu où la mort guettait à chaque instant. Se privant de tout luxe – ni distractions, ni vêtements neufs, ni restaurants –, il économisait chaque sou pour envoyer un mandat mensuel à sa femme. Mais Amezyan, abusant de la confiance de son ami, détournait ces mandats. Il entretenait l’illusion auprès de l’épouse de Hend que son mari menait une vie de débauche en France. Sous prétexte d’amitié, il la faisait travailler dans son huilerie, la traitant comme une bête de somme.

Peu à peu, l’avidité d’Amezyan réduisit brutalement la famille de Hend dans un affreux dénuement, faisant d’eux les plus pauvres du village. Pour nourrir ses enfants, Chabha, l’heureuse épouse de Hend, fut désormais asservie par la douleur et l’adversité. Elle s’arrachait la peau à force de frotter le linge qu’elle lavait pour les familles, plus ou moins nanties, du village. Le rets, jeté par la bonne intelligence d’Amezyan, s’empara totalement du destin de la famille de Hend. Ignorant la trahison, Hend continuait de se sacrifier dans l’obscurité de la mine, son seul espoir étant d’améliorer le sort des siens. Mais la perfidie de son soi-disant ami avait tissé autour de sa famille un filet de désespoir dont ils ne pouvaient s’échapper.

À cette disgrâce s’ajoutait la gangue des filons, des hommes liges embobelinés dans la lâcheté. Deux carpettes, usées par de viles intrigues et la délation : Amar, indicateur véreux, toxine cachée et Cherif, Garde champêtre, aux fibres corrompues, croyaient empêcher le soleil de déployer sa lumière sur le village.

1

Il venait à peine de franchir la vingtaine lorsque Hend fut confronté à l’accablement de la démesure et à l’autorité de tutelle plus lourde qu’un monceau d’injustices. Son jeune âge ne pouvait ni souffrir d’asservissement ni supporter les déchirements de la faim. Les plaies sociales lacéraient sa petite âme d’indigène et brûlaient son petit cœur noyé dans le fiel amer. Sa perception de la vie était encore brumeuse, mais horriblement tourmentée par l’impénétrabilité d’un monde étrange qui démura sa postadolescence avec haine et violence. L’angoisse de l’incompréhension le harcelait par des interrogations inquiétantes que les adultes esquivaient avec un geste d’impuissance. Il n’avait pas la hardiesse d’un âge ayant été mûri par des expériences pratiques pour faire face à l’indigence et à la situation discriminatoire des plus graves que son âge ne pouvait distinguer les contours flous de l’autorité occupante. La puissance d’impact de l’immonde sauvagerie était plus forte que la chute brutale de roches sur sa tête. À la tyrannie odieuse des monstres venus d’ailleurs s’ajoutait la maladie qui décimait des familles entières. Toute sa tendre enfance était bercée par la haine attisée, un peu plus, chaque jour. L’inhumanité brutale et inqualifiable exercée sur les hommes et les femmes kabyles l’avait douloureusement stigmatisé. Il ne comprenait pas le sombre firmament qui enténébrait, de plus en plus, son beau village, les belles collines et montagnes de sa Kabylie. La faim avait atteint le point culminant du désespoir. En raison des mécanismes qui avaient été mis en place pour le recouvrement forcé de l’impôt, il était une bonne fortune d’avoir quelques chèvres, quelques brebis ou une vache qui permettaient à peine de titiller la luette et tisonner les gargouillis de l’estomac. Pour compenser la perte de revenus, l’apport en lait et en laine était précieux comme avantage vital. Hend, comme tous les enfants de son âge, n’avait pas choisi d’être berger. À cette époque, l’école n’existait pas dans son village, car la priorité des hordes guerrières et conquérantes était d’assujettir le peuple. Bien loin de penser à l’instruction des indigènes, elles s’empressaient, préférablement, à s’implanter, à dompter, à tyranniser les rebelles et insoumis qui persistaient à se dresser contre la puissance dominante. C’était le dénuement qui avait fait des enfants kabyles de petits pâtres. De la flûte à la charrue, du divin enfançon à l’homme fait, Hend prit le taureau par les cornes. Il brava, stoïquement, la faim, l’humiliation, les coups de rangers et l’exclusion sociale. Il se maria avec Chabha.

Chabha, une belle fille de la famille Iznahen, habitait à quelques mètres de la maison de Hend. Sa beauté lumineuse ne laissait pas indifférent au village. Tout en elle était naturel. Elle n’avait aucune fausse apparence ni se donnait un air qui n’était pas le sien. Elle avait de grands yeux en amande, une chevelure abondante, saine et soyeuse qu’elle comprimait avec un foulard lustré aux franges de fil noir. Sa bouche fraîche et saine qu’elle enfermait dans son cœur était souvent souriante et sobre en paroles. Son corps était fluet et avait une belle carnation au visage. Sa taille était juste parfaite. Elle était fille unique parmi sept frères qui avaient été décimés par la peste et le mal-être. Elle avait miraculeusement survécu aux cruelles et terribles vicissitudes du climat social et politique. Elle avait connu la maladie, la faim, la tristesse et en surcroît du poids du lot, elle devait subir, sans gémir, l’implacable haine nommée misogynie. Elle était chétive de corps, mais sa santé mentale était vigoureuse et florissante. Elle n’avait pas seize ans lorsqu’elle épousa Hend, avec lequel elle eut quatre enfants.

Mohand, l’aîné, était d’une douceur exceptionnelle. Il était l’espoir et la consolation de la famille en proie à une misère des plus grandes. Les impératifs dictés par des conditions de vie et la perpétuation du nom de la famille privilégiaient la naissance d’un garçon. Il égayait par son charme et sa candeur la maison de Hend. La joie de Chabha était infinie. Avant lui naquirent deux charmantes et jolies jeunes filles : Zahra et Cherifa. Et son puîné Medour, le benjamin de la famille, irradiait la gentillesse à travers chaque geste, animant chaque instant de sa présence dynamique et contagieuse, répandant la joie de vivre avec un enthousiasme débordant qui illuminait tous ceux qui l’entouraient. Le cocon familial était, pour Hend et Chabha, le jardin d’Éden. Ce fut, sans doute, cet espace édénique qui leur faisait oublier le plus sombre et le plus misérable quotidien. Tout se gagnait par la sueur des journées longues et laborieuses. À la maison, toute la famille obéissait à l’instinct de survie. Tout se calculait parcimonieusement, souvent on se contentait de quelques fèves grillées autour de l’âtre tout en brodant des contes enchanteurs pour tromper la faim. La misérable nourriture était compensée par des herbes comestibles comme : Taɣeddiwt (Scolyme), Ẓidlmum (Cousteline), Tuɣmas n temɣart (Dent de lion/Pissenlit), Tiffaf (Laiteron des champs), et des dizaines d’autres qui faisaient cesser les borborygmes et les torsions des boyaux. La coloration verte des lèvres inculpait la probable polyphagie qui vidait querelle à l’équilibre alimentaire. L’indigence ne permettait pas une miette de perdue, ou de gaspiller un grain de blé ni de pois chiche ou de lentilles. Hend et Chabha se démenaient comme des forçats pour prendre soin de leurs enfants. Malgré la situation inhumaine imposée par les bourreaux, agissant sous la bannière coloniale, et en dépit d’une soumission aliénante de plus en plus oppressive, rien ne les décourageait à braver l’insupportable pour les faire grandir. L’inextinguible soif de bestialité coloniale atteignait le summum de l’insensibilité. La lâche politique dominante était ancrée dans le mépris. Elle n’avait aucun scrupule à accroître l’hostilité et de déverser sa haine sur des villageois. Cyniquement, elle bafouait le respect et les droits élémentaires de ceux qui ne faisaient pas allégeance à l’avidité de l’ogresse bleue, aux grandes dents. À la privation de liberté s’ajoutaient l’arrogance, le mépris, la famine, la peste et l’horreur de l’empiétement. Les tensions causées par la cruauté excessive exacerbaient la souffrance des familles. Bien que la solidarité active et l’aide mutuelle atténuassent, un tant soit peu, les affres de l’âme, la persécution délirante restait sourde et implacable. Les causes profondes de l’injustice patente, et les conditions infrahumaines ne laissèrent à Hend aucun autre choix que celui de quitter son village. Cette décision ne pouvait être envisagée sans le besoin pressant, voire impératif, d’affermir une amitié indéfectible prête à tout sacrifier pour un ami. Il jugeait impérieusement nécessaire de nouer des liens de cœur et d’âme avec Amezyan. Cette entente était essentielle dans un contexte de fortes tensions psychologiques et sociales. Il ne pouvait se soustraire à se plier aux injonctions qui le contraindraient, soit à l’intérieur du pays, soit au-delà des mers, à l’émigration, loin, bien loin, de l’épouse et des enfants. Les vagues d’exodes des Kabyles vers d’autres contrées inconnues, particulièrement la France, la Tunisie et le Maroc furent provoquées par le contexte économique des périodes successives et exceptionnelles des guerres. À partir de mille neuf cent quarante, l’expatriation prit un essor inquiétant et, du point de vue des sentiments éthiques, le déracinement représentait une tragédie des plus sombres, cautérisant douloureusement les âmes et les esprits. Aucun bon sens ne pouvait résister aux multiples facettes du désespoir. Les effets collatéraux de ces déchirements dévastaient moralement des familles, car, dans la conscience d’un Kabyle, s’éloigner de sa terre et de sa famille était inenvisageable pour des raisons de codes de déontologie. La désaffection envers les conventions ancestrales était indigne de pardon. Toutefois, pour un bon nombre d’entre eux, l’émigration était temporaire, et ils revenaient chez eux après un travail saisonnier. Malgré la douleur et la honte qui l’éviscéraient de son humanité, Hend, après mûre réflexion, n’hésita pas un instant à transgresser les principes de l’éthique. Les Kabyles considéraient comme sacrilège l’éloignement du foyer conjugal. Quitter le village était moralement blasphématoire, car en Kabylie, on ne se séparait pas de sa famille, on n’abandonnait pas ses terres, on n’abdiquait pas devant la rudesse de la vie, mais on faisait front, même si les tensions demeuraient élevées. La détresse sociale et émotionnelle ne laissa à Hend aucun autre choix que de ne plus rester impassible face à sa famille qui languissait en silence, devant les tribulations et la souffrance. Il devait accepter l’humiliation de voir son fils Medour endurer, avec un ventre creux et sans vêtements chauds, un froid à claquer des dents. Souffrir de ce sentiment était un moindre mal comparé à celui d’assister impuissamment à la violence de la douleur muette de ses enfants. Rien ne pouvait soulager sa souffrance à la vue de son fils marchant pieds nus sur la neige d’un hiver rigoureux. Le spectre de l’insécurité planait au-dessus de lui. Il voyait la maladie et la mort rôder autour de sa famille. Tout représentait un risque certain pour la santé de ses enfants. Entre vivre ou mourir de faim, il prit la résolution de faire fi de l’astreinte morale pour tenter de sauver ce qui restait à sauver, mais avant cela, il devait, pendant son absence, confier le destin de sa famille entre les mains d’un ange tutélaire. Celui qui n’avait pas de proche parent comme protecteur capable de veiller sur la famille devait mandater un ami. Hend délégua à la fidélité de son amitié certains pouvoirs vis-à-vis de l’administration et de la collectivité locale. La mort dans l’âme, il avait conclu un marché avec son cœur et sa conscience. Il décida de partir, peut-être ne jamais revenir, personne ne le savait. Sa pugnacité avait failli, et son acharnement au travail n’avait pas suffi à remplir le ventre creux de ses enfants. Malgré toutes ses précautions et son grand discernement, Hend ne pouvait imaginer que le sort qui attendait sa famille serait des conséquences désespérantes, et plus sévères que la pauvreté, mais il n’avait pas le don de lire l’avenir. Il devait partir.

L’exilé est un mort

sans tombeau.

De Publius Syrus / Sentences

2

Au diable vauvert, dès les premières lueurs du jour, le coq de la maison laissant libre cours à sa syrinx se mit à coqueriquer sous son cimier trémoussant pour annoncer le nouveau jour, heureux pour les uns maudit pour d’autres. Chabha, bouffie d’insomnie et assaillie par des pensées moroses et effrayantes, pensait déjà aux lendemains incertains. Une douloureuse anxiété et l’affreuse inquiétude de se retrouver seule l’avaient empêchée de dormir. Elle finit par abandonner l’idée de trouver le sommeil. Le jour fatidique fut annoncé par le cocorico perçant qui, pour la première fois, convainquit Chabha de la nuisance sonore de son coq, dont se plaignaient les voisins. Elle sortit de sa paillasse comme un condamné à mort qu’on sort de sa cellule pour l’amener à la potence. Ce matin-là, elle crut entendre un arioso dolent qui lui transperça le cœur. Depuis le jour où il avait pris la terrible décision de quitter son cocon de tendresse, Hend ne dormait presque plus. Ses nuits étaient agitées, longues et pénibles, hantées par le spectre de l’avenir incertain de sa femme et de ses enfants. Il n’avait aucune envie de se lever de son grabat. Dormant à même le sol, sur un paillasson, il n’avait aucune difficulté à se redresser, mais le poids moral qui pesait sur lui le faisait vaciller entre le regret et sa noble témérité. Chabha, les yeux larmoyants, avait déjà tout préparé. Elle n’éprouvait aucune peine à rassembler le nécessaire de voyage. Pour tout viatique : quelques figues sèches, une petite bouteille d’huile d’olive, quelques galettes et une boîte de semoule grillée assaisonnée avec de gros sel et d’huile d’olive, maigres provisions qui bringuebalaient dans une petite valise en carton. Une maigre consolation dans l’océan de la détresse. Hend caressa du regard chaque recoin de sa maison, ses yeux éteints s’arrêtant sur la soupente où dormaient ses enfants. Il n’espérait pas de café fumant près de l’âtre, dont les braises incandescentes se consumaient, tout comme son cœur, embrasé de chagrin. Ce breuvage était hors de portée en raison de son prix et de sa rareté. L’autocar n’attendait personne, il devait se dépêcher pour ne pas le manquer, car il ne passait qu’une fois par semaine. Il eut juste le temps de donner à sa femme quelques conseils de prudence avant de franchir le seuil de sa maison. Contre toute attente, il fut surpris par ses quatre enfants silencieux, mais en larmes pour les adieux déchirants. Stoïquement, Hend retint ses propres larmes. Aucune ne devait couler sur ses joues. Que penseraient ses enfants en voyant leur père pleurer. Vêtu d’un vieux paletot, Hend sortit de la maison. Bien qu’il fît encore nuit, il n’avait aucune crainte d’être arrêté par la « gangrène de la liberté », car il disposait d’un laissez-passer. Sa gorge se noua et une profonde amertume l’envahit ; il partit, non pas la fleur au fusil, mais aussi sombre que le ciel noir au-dessus de lui. Sa femme et ses enfants, de peur d’être vus par les sentinelles en faction, et malgré le froid mordant, s’étaient agglutinés devant les interstices de la porte et des fenêtres, de peur d’être vus par les sentinelles en faction. Ils regardèrent leur tendre père s’éloigner peu à peu, jusqu’à ce que sa silhouette disparût au fil de ses pas pesants et de leurs regards fixes et hagards. L’autocar l’engloutit comme un agneau avalé par un python dissimulé derrière un buisson. Du vieil autocar, il ne resta qu’une traînée de fumée à l’horizon. Sur la route entre Tisedwa1 et Alger, Hend fut contrôlé à plusieurs checkpoints, mais avec une patience de fer, il parvint à rejoindre le port d’Alger.

Le mal de mer, le tangage et le sifflement du bateau lui firent oublier sa famille. Un brusque évanouissement le plongea dans un rêve effrayant. Les figures grimaçantes, venues d’ici-bas et d’au-delà, se mêlaient à la douce mémoire de sa jeunesse. La rêvasserie confuse et changeante, au rythme des vagues, de la mer, s’estompa peu à peu, et il vit défiler l’interminable film de sa vie. La nostalgie de son enfance le ramena à Taddart Wadda, son village natal, lui fit revisiter tous les lieux qu’il aimait plus que tout au monde. Elle lui fit revivre l’histoire de son adolescence misérable, mais heureuse, vite interrompue par le dénuement et un mariage précoce avec Chabha, que ses parents lui avaient choisie. Il revit son épouse, jeune, mince et timide. Elle était maigrelette, mais sa beauté, bien que discrète, était lumineuse. Un léger rictus apparut sur son visage inquiet, suivi d’un sourire engageant et d’un doux murmure qui s’échappa de ses lèvres. Il s’imagina courant à la rencontre de son amour. Au village, l’amour était capricieux et insaisissable. Les sentiments ne s’exprimaient pas avec des mots et le regard insistant incommodait les yeux. Il ne restait que le cœur qui battait sous l’austérité des mœurs. Soudain, dans la pénombre de ses pensées, surgit Amezyan qui se jeta sur Chabha, l’agrippa par les cheveux, la gifla et l’entraîna violemment vers… un cri rauque et déchirant fit sursauter son voisin de voyage, qui lui assena un coup sur l’épaule et le ramena à la réalité, là où l’angoisse continuait à peser sur lui.

Une mer en furie, Hend ne se rendait pas compte de la navigation périlleuse. Le bateau commençait à chavirer en se penchant dangereusement sur les flots. Cependant, les visages blêmes de frayeur des voyageurs lui suffisaient pour comprendre ce qui se passait. Épuisé et apeuré, Hend, entre sa pérégrination onirique et la réalité affolante, ne découvrit, devant lui que l’affolement des passagers. Une indicible angoisse l’étreignit. Il ressentit d’horribles maux de tête qui le paralysèrent et un étourdissement soudain le plongea dans un état presque comateux. Il se réveilla au port de Marseille et se retrouva dans une institution caritative offrant espoir et aide aux personnes nécessiteuses, mais où l’amour, pour lequel la mission avait été créée, était absent.

3

À Couriot, à Saint-Étienne, dans le bassin charbonnier stéphanois, Mohand Tahar, son compatriote, l’embaucha comme mineur dans une mine de charbon. Hend travaillait dans des puits, de plus de cent mètres sous terre, dans une chaleur étouffante et une obscurité aussi oppressante qu’un cercueil cloué. Plus redoutable encore que l’impitoyable Biribi, ce bagne où l’être humain perdait sa dignité et où les punitions telles que la crapaudine et le silo se déroulaient comme des jeux excitant les molosses face à l’agonie au son de la douleur et au vu du sang. Il occupa plusieurs postes tels que herscheur2, bouteur, piqueur, et souvent celui de pénitent3, le travail le plus dangereux de la mine. Il allumait les mèches pour faire exploser le grisou. Bien que protégé par un drap mouillé, mais il pût y laisser sa vie à chaque naissance d’une flamme. Il s’exposait quotidiennement aux effets négatifs : risques liés au contenu explosif, chaleur humide et étouffante, inhalation de poussière, éboulements, et gaz inodores et toxiques. Il se désâmait à l’extrême en supportant ce travail avec le gun sur la tempe afin que sa famille puisse vivre dignement. Hend pensait, avant tout, aux mandats qu’il enverrait à ses enfants, bien plus qu’à la gravité des dangers réels ou aux abus et mauvais traitements dont il était victime. Il ne prêtait même pas attention à la nourriture, à peine acceptable et insuffisante, ni à la piètre qualité de son sommeil, sur un misérable grabat qu’il partageait avec des cancrelats, des tiques et des punaises. Sa vie était un calvaire, aussi sombre que son habit de travail. Il vivait en esclave, asservi aux volontés de ses supérieurs et à une indigence effroyable. Chaque centime qu’il envoyait au pays était arraché à la sueur et à la douleur de ses mains calleuses. Son amour pour sa femme et ses enfants lui faisait oublier la proximité constante de la mort. Son seul compagnon, intime et le plus fidèle était son équipement : une rivelaine à la main, une barrette sur la tête, un tee-shirt et un pantalon en toile de chanvre, souvent trempés de sueur brûlante et d’humidité, ce qui facilitait l’adhérence de la poussière de charbon à sa peau. Son cœur était rempli de sa femme Chabha et de ses quatre enfants. Il se disait que son cimetière éternel serait celui de Taddart Wadda, plutôt que celui du Montmartre près de Saint-Étienne, où il passait plus de temps sous terre que dans la rue Tarentaise, vers Beaubrun.

La ville que le destin avait choisie pour Hend s’appelait Saint-Étienne. Il ignorait tout de son histoire, de sa géographie et de sa démographie, les archives de l’époque la décrivaient ainsi : La ville de Saint-Étienne4 est une commune française située dans le quart sud-est de la France, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Comme toutes les villes, Saint-Étienne disposait de quartiers très variés. Sa particularité résidait dans le fait que son centre-ville était majoritairement habité par des catégories de population modestes, en grande partie issues de l’immigration. Cependant, la ville comptait aussi des quartiers bourgeois comme le cours Fauriel. L’immigration, qui avait commencé à Saint-Étienne au milieu de XIXe siècle, s’était intensifiée pendant la Première Guerre mondiale, pour remplacer la main-d’œuvre française. L’épopée charbonnière doit beaucoup aux immigrés, le bassin minier ayant été le théâtre d’un brassage humain gigantesque, avec trente nationalités recensées. La première veine de charbon dans la région fut découverte sous l’impulsion d’un Belge. Peu après la catastrophe de Courrières, des Kabyles5 furent embauchés. Puis vinrent les Italiens, les Tchèques, et surtout les Polonais, qui constituaient la communauté la plus importante. Après-guerre, on fit appel aux Algériens, puis aux Marocains. Tous ces travailleurs avaient contribué à la prospérité de la région et laissé une empreinte de leurs cultures, encore visible aujourd’hui. Historiquement, Tarentaize-Beaubrun était le quartier d’accueil à Saint-Étienne. Les mineurs venus de Haute-Loire et d’Ardèche s’étaient d’abord installés en face du Puits Couriot avant de s’étendre aux autres quartiers de la ville. De la même manière, par la suite, les immigrés venus de Pologne, du Portugal ou du Maghreb, avaient commencé par poser leurs valises dans ce quartier, avant de déménager. De cette histoire subissait une population cosmopolite, plutôt modeste.6