9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ediciones Rialp

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

En 1517, Martin Lutero fijó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia palatina de Wittenberg, enfrentándose así a la autoridad de la Iglesia católica e iniciando el protestantismo. La reforma luterana se extendió hasta nuestros días, influyendo de manera decisiva en la historia de Europa y del mundo. En 1999, 482 años más tarde, católicos y luteranos firmaron un documento conjunto, para poner punto final al enfrentamiento doctrinal. En este libro, los autores analizan la figura de Lutero y las raíces de su reforma, cuando se cumplen 500 años de protestantismo y se advierten señales de una posible unidad.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

JOAQUÍN FERRER - PABLO BLANCO

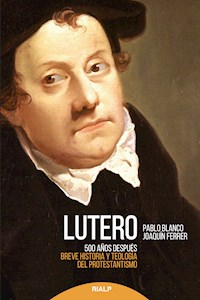

Lutero 500 años después

Breve historia y teología del protestantismo

EDICIONES RIALP, S. A.

MADRID

© 2017 by JOAQUÍN FERRER - PABLO BLANCO

© 2017 by EDICIONES RIALP, S. A.

Colombia, 63. 28016 Madrid

(www.rialp.com)

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Realización ePub: produccioneditorial.com

ISBN: 978-84-321-4752-4

ÍNDICE

PORTADA

PORTADA INTERIOR

CRÉDITOS

INTRODUCCIÓN

I. Martín Lutero

1. Un joven inquieto (1483-1513)

2. La justificación por la sola fe (1513-1517)

3. La ruptura con Roma (1517-1521)

4. La doctrina sobre los sacramentos (1521-1525)

5. El poder y la libertad (1524-1531)

6. La Dieta de Augsburgo (1530)

7. De 1531 a su muerte

8. Valoración

II. La teología luterana

1. La “teología de la cruz”

2. La “dialéctica de la exclusión”

3. El pecado original

4. La polémica contra la razón

5. Eucaristía, ministerio y eclesiología

6. La ética y la misión

III. La segunda reforma

1. Las “guerras de religión”

2. Zwinglio, vida y doctrina

3. Calvino, vida y doctrina

4. La teología calvinista

5. La Iglesia y la ética

6. Algunos teólogos

7. Liturgia y espiritualidad

IV. El anglicanismo

1. Origen histórico

2. Evolución posterior

3. La fe anglicana

4. Estructura eclesial

5. Liturgia y espiritualidad

6. Relaciones ecuménicas

V. La tercera reforma

1. Difusión del protestantismo

2. Desarrollos del anglicanismo

3. Las “Iglesias libres”

4. Las “Comunidades evangélicas”

5. Los pentecostales

6. Conclusión

VI. El diálogo teológico

1. Unitatis redintegratio (1964)

2. La Cena del Señor (1978)

3. Ut unum sint (1995)

4. Declaración conjunta sobre la justificación (1999)

5. Dominus Iesus (2000)

6. La apostolicidad de la Iglesia (2007)

7. Del conflicto a la comunión (2013)

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

Como preparación del 500 aniversario de la muerte de Lutero, los obispos católicos y protestantes de la regiones alemanas de Turingia y Alta Sajonia —lugares ligados al reformador alemán— publicaron en febrero de 1996 una pastoral conjunta, en la que se destacaban algunos aspectos positivos de la figura de Lutero, a la vez que lamentaban la crisis que experimentó la Iglesia en el siglo XVI. Entre los aspectos positivos promovidos por el reformador alemán, los prelados destacaban el amor a la Escritura y la profundización en la doctrina de la justificación, que dieron lugar a las conversaciones que, con el tiempo —el 31 de octubre de 1999—, alcanzarán un acuerdo expresado en la Declaración conjunta sobre la justificación. Para Lutero supuso el redescubrimiento de la misericordia de Dios; él mismo describe cómo, al estudiar la Escritura, llegó a la idea de que la justicia de Dios no es la de un Dios cruel que castiga al pecador, sino la justicia generosa por la que Dios justifica al pecador. Continuaba así el texto de 1996 suscrito por luteranos y católicos:

Los estudios sobre la historia de la Reforma llevados a cabo en los últimos decenios con espíritu ecuménico, nos muestran hoy un cuadro más matizado de lo ocurrido entonces», liberados ya de la fuerte carga pasional y polémica de las circunstancias de la época. «Después de siglos de disputa —añaden—, hemos llegado a la conclusión de que estamos de acuerdo en algunos puntos esenciales».

Pocos meses más tarde, al hablar el 22 de junio de 1996 en la catedral de Paderborn sobre el origen de la ruptura, Juan Pablo II afirmaba con energía que «a todos nos corresponde hacer penitencia, porque todos nos sentimos culpables de ella», de la división, pues ya san Juan de Ávila (1499-1569) dijo en los memoriales al concilio de Trento algo parecido: «La tibieza de los sacerdotes, en especial, fue la raíz última que condujo al desgarro de la Cristiandad». El papa polaco señalaba también, entre las causas de la ruptura, «la flaqueza de la Iglesia católica, así como los intereses políticos y económicos, y también el carácter apasionado de Lutero que le empujó a ir más allá de sus intenciones iniciales en la crítica radical a la Iglesia». Partía pues de un reconocimiento mutuo de la propia culpa y la consiguiente petición de perdón. Exhortó a continuar el camino emprendido hacia la unidad que debe progresar, paso a paso, en la búsqueda del diálogo y de la comprensión. El tema de la justificación, al ser el artículo fundamental del que arranca toda la Reforma, está siendo esclarecido —por el esfuerzo conjunto— en los últimos años. Después de varios años de diálogo de la Comisión mixta católico-luterana se fue llegando a un principio de acuerdo que podría tener gran trascendencia ecuménica.

En efecto, el 31 de octubre de 1999, aniversario del inicio de la Reforma, católicos y luteranos firmaron un documento para poner punto final a un enfrentamiento doctrinal que se había iniciado 482 años antes, cuando Lutero clavó supuestamente sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia palatina de Wittemberg. La doctrina de la justificación constituye el tema teológico fundamental que está en la raíz de aquel enfrentamiento del reformador alemán con la autoridad de la Iglesia. Aunque sería ingenuo pensar que todo está resuelto, no se puede negar la trascendencia de la firma de la Declaración conjunta, que comentamos en la última parte de este libro. Este acuerdo se firmó en Augsburgo (ciudad alemana donde en 1530 se presentó la Confesión de fe, también llamada Confessio augustana o Confesión de Augsburgo), por el cardenal Edward Cassidy y Christian Krause, presidente de la Federación luterana mundial. Más adelante, en 2006, el Consejo metodista mundial se adhirió a esta Declaración conjunta, con lo que podría haber en el futuro otras denominaciones protestantes que se sumaran a ellas.

Como anécdota podemos añadir que este documento fue “desbloqueado” por el entonces cardenal Joseph Ratzinger (n. 1927) y el obispo luterano Johannes Hanselmann (1927-1999) en el anterior mes de noviembre. Se encerraron en la casa del antiguo profesor de teología en Pentling, hasta llegar a una fórmula aceptable para ambos. Años después, en 2011, en la visita al convento de los agustinos donde Martín Lutero permaneció desde 1505 a 1511, Benedicto XVI recordó: «Lo que le quitaba la paz era la cuestión de Dios, que fue la pasión profunda y el centro de su vida y de su camino». Tras haber hecho una referencia al profundo interés del reformador por el misterio del mal, del pecado y de la necesidad de un Dios misericordioso, el papa alemán se refirió al núcleo del problema: «No, el mal no es una nimiedad. No sería tan poderoso si nosotros pusiéramos a Dios realmente en el centro de nuestra vida», por lo que eran requeridos «la vivencia y el testimonio de la verdad de la fe»[1]. Realizaba después el papa alemán un análisis respecto a los nuevos retos que se le plantean al cristianismo del siglo XXI, con la inevitable influencia de la Reforma protestante, adecuándolo a las circunstancias actuales:

Quisiera señalar brevemente dos aspectos. En los últimos tiempos, la geografía del cristianismo ha cambiado profundamente y sigue cambiando todavía, afirmó tal vez refiriéndose al avance de movimientos evangélicos y pentecostales. Ante una nueva forma de cristianismo, que se difunde con un inmenso dinamismo misionero, a veces preocupante en sus formas, las Iglesias confesionales históricas se quedan frecuentemente perplejas. Es un cristianismo de escasa densidad institucional, con poco bagaje racional, menos aún dogmático, y con poca estabilidad. Este fenómeno mundial —que los obispos de todo el mundo continuamente me describen— pone ante nosotros la pregunta: ¿Qué nos transmite, positiva y negativamente, esta nueva forma de cristianismo? Sea de ello lo que fuere, nos sitúa nuevamente ante la pregunta sobre qué es lo que permanece siempre válido y qué puede o debe cambiarse ante la cuestión de nuestra opción fundamental en la fe.

Más profundo, y en nuestro país, más candente, es el segundo desafío para todo el cristianismo; quisiera hablar de ello: se trata del contexto del mundo secularizado en el cual debemos vivir y dar testimonio hoy de nuestra fe. La ausencia de Dios en nuestra sociedad se nota cada vez más, la historia de su Revelación, de la que nos habla la Escritura, parece relegada a un pasado que se aleja cada vez más. ¿Acaso es necesario ceder ante la presión de la secularización, llegar a ser modernos adulterando la fe? Naturalmente, la fe tiene que ser nuevamente pensada y, sobre todo, vivida, hoy de modo nuevo, para que se convierta en algo que pertenece al presente. Ahora bien, a todo esto no ayuda el adulterarla, sino vivirla íntegramente en nuestros días. Esta es una tarea ecuménica central, en la cual debemos ayudarnos mutuamente: a creer cada vez más viva y profundamente. No serán las tácticas las que nos salven, las que salven el cristianismo, sino una fe pensada y vivida de un modo nuevo, mediante la cual Cristo, y con Él, el Dios viviente, entre en nuestro mundo.

Ahora bien, en primer lugar, como decíamos, si la Declaración conjunta sobre la justificación fue suscrita por los metodistas en 2006, queda pendiente sin embargo que sea asumida por la mayor parte de las demás denominaciones protestantes. El diálogo teológico debe pues seguir adelante. Además, el siguiente tema teológico pendiente que debería alcanzar otra Declaración conjunta sería la Eucaristía, el ministerio y la eclesiología, tal como propusieron el cardenal Kurt Koch (n. 1950), actual presidente del católico Pontificio consejo para la promoción de la unidad de los cristianos, y Harding Meyer (n. 1928), profesor luterano del Instituto de investigación ecuménica en Estrasburgo. También abordaremos este y otros puntos doctrinales en las siguientes páginas, y espero que este breve recorrido por la historia y la teología de la Reforma protestante sirva de aportación a la conmemoración de 2017. Como escribe Walter Kasper (n. 1933), «muchos cristianos esperan con razón que el quinto centenario de la Reforma en 2017 nos acerque, un paso más, ecuménicamente, a la meta de la unidad. No podemos defraudar esta esperanza».

La división de la Iglesia se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos. Tras la separación en 1054 entre los cristianos de oriente y occidente que dio lugar a las Iglesias ortodoxas (la Iglesia quedó dividida entre un oriente ortodoxo y un occidente católico), en 1517 empezó a dibujarse en Europa una línea divisoria entre norte y sur, que luego se trasladó al continente americano: el norte será predominantemente protestante mientras el sur, originariamente católico. Esta tendencia está cambiando —en un sentido y otro— en los últimos decenios, si bien la gran evangelización se esté llevando en estos momentos en tierras asiáticas y africanas. Además, a estos hechos se unirán tanto una segunda y tercera reformas, auspiciadas principalmente por los reformadores suizos y por el «despertar religioso» del siglo XIX, como el cisma que dará lugar al anglicanismo, junto con las sucesivas divisiones y reunificaciones. El resultado final es un complejo mapa de denominaciones protestantes en todo el mundo. En todos estos acontecimientos, es indudable el protagonismo de Martín Lutero, que modificó profundamente el destino de la Cristiandad desde el siglo XVI.

Si la Iglesia en Europa resultó dividida en dos, también es cierto que el reformador alemán es considerado como uno de los padres de la modernidad. En estas páginas trataremos pues sobre todo de Lutero como principal iniciador de un movimiento reformista que continúa en diversos ámbitos geográficos y épocas históricas, aunque debemos hacer mención también a los demás reformadores; a ellos nos referiremos sintéticamente en la segunda parte. Veremos igualmente los contenidos de la teología luterana, sus desarrollos en las Comunidades reformadas y en las llamadas “Iglesias libres”, así como su relación con el nacimiento del anglicanismo. Concluimos en fin con algunas esperanzadoras referencias al actual movimiento ecuménico y a la situación actual del diálogo católico-luterano. En el 500.º aniversario de la Reforma protestante en 2017, la Reforma es conmemorada conjuntamente —con amor y dolor— por parte de católicos y luteranos. Por eso es bueno echar una mirada atrás, para afrontar mejor el presente y el futuro. En el encuentro que tuvo lugar en Erfurt el 23 de septiembre de 2011, la ciudad católica de la vida de Lutero, el papa Benedicto XVI terminaba con las siguientes palabras:

Como los mártires de la época nazi propiciaron nuestro acercamiento recíproco, suscitando la primera gran apertura ecuménica, del mismo modo también hoy la fe, vivida a partir de lo íntimo de nosotros mismos, en un mundo secularizado, será la fuerza ecuménica más poderosa que nos congregará, guiándonos a la unidad en el único Señor. Y por esto la plegaria para aprender de nuevo a vivir la fe para poder así ser una sola cosa.

En esta misma línea, afirmaba el papa Francisco en la visita que realizó a la comunidad luterana de Roma el 15 de noviembre de 2015: «Me parece también fundamental que la Iglesia católica lleve adelante con valentía la atenta y honesta re-valoración de las intenciones de la Reforma y de la figura de Martín Lutero, en el sentido de una “Ecclesia semper reformanda”, en el gran camino trazado por los concilios, como también de hombres y mujeres, animados por la luz y la fuerza del Espíritu Santo». Y revisando los quinientos años que nos separan desde los comienzos reformistas de Lutero, añadía el papa Francisco: «Y hubo tiempos feos entre nosotros... Pensemos en las persecuciones entre nosotros, con el mismo Bautismo. Pensemos en los muchos que fueron quemados vivos. Debemos pedirnos perdón por esto, por el escándalo de la división, porque todos, luteranos y católicos, estamos en esta elección […] del servicio como Él nos indicó siendo siervo, el siervo del Señor. […] Rezar juntos, trabajar juntos por los pobres, por los necesitados; querernos con verdadero amor de hermanos».

El origen de estas líneas son unos apuntes difundidos por Joaquín Ferrer que me sirvieron para unas clases sobre protestantismo, que después trabajé, amplié y actualicé de acuerdo con mis necesidades. He intentado alternar las perspectivas histórica y teológica, al parecerme complementarias, sobre todo en estos temas. El resultado es un intenso y abigarrado cuadro, lleno de colores y matices, que permiten comprender cada vez mejor la fe cristiana y el desarrollo del protestantismo. En este sentido, el punto de vista es eminentemente crítico, y para esto me han sido de especial utilidad, tanto los documentos del diálogo teológico interconfesional como distintos textos del magisterio de la Iglesia, sobre todo a partir del concilio Vaticano II (1962-1965). Este curso era tan solo una introducción, un primer acercamiento, por lo que no pueden contener demasiados detalles eruditos; en la bibliografía se ofrecen las oportunas referencias donde puede profundizarse en uno u otro aspecto. Los primeros beneficiados hemos sido los que hemos seguido este curso, en todos los sentidos. Lógicamente, estoy agradecido a las sugerencias e intervenciones de mis alumnos.

En fin, quería mencionar a aquellas personas que me han ayudado en este trabajo. En primer lugar, mi agradecimiento se dirige a mis alumnos y al profesor Lucas Francisco Mateo-Seco (†), de quien recibí mis primeras nociones sobre Lutero; a monseñor Adolfo González Montes, actual obispo de Almería y Presidente de la Comisión doctrinal de la Conferencia episcopal española y buen conocedor de la teología de Lutero, por sus valiosas sugerencias; a los profesores Pedro Rodríguez y José Ramón Villar, de la Cátedra de ecumenismo de la Universidad de Navarra; a Fernando Rodríguez Garrapucho, del Centro de estudios orientales y ecuménicos Juan XXIII de la Pontificia Universidad de Salamanca. Agradezco además de modo especial la disponibilidad de la Stadtbibliothek y de las bibliotecas de la Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich, de la Facultad católica de teología de Innsbruck, de la Humbolt-Universität y de la Universidad Libre en Berlín, así como de la Evangelisch-Theologischen Fakultät de Viena.

Me han resultado muy útiles las conversaciones que sobre este tema pude tener con los profesores Wolfhart Pannenberg (†) in memoriam y Gunther Wenz de la Facultad evangélica de teología de la universidad bávara y Sven Grosse, de la Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel; con el Prof. Kurt-Viktor Selge de la Deutsche Akademie der Wissenchaften de Berlín, el Prof. Josef Freitag de la Facultad de Teología católica de la Universidad de Erfurt; con el Dr. Daniel Cyranka de la Martin-Luther-Universität de Halle y los profesores Robert Schelander y Ulrich Körtner de la vienesa Facultad evangélica de teología.

En Helsinki, he contado con la ayuda de Teemu Sippo, obispo católico de Helsinki y Finlandia; Risto Jukko, director del Centro de misiones de la Iglesia luterana; Juhani Holma, director del Centro de formación de la Iglesia luterana; Timo-Matti Haapiainen, Secretario de Organización del Año jubilar de la Reforma; Tomi Kartunen, Secretario de la Comisión mixta del Diálogo luterano/católico; Jyri Komulainen, Secretario de la Conferencia episcopal luterana; Raimo Goyarrola, vicario auxiliar de la diócesis de Helsinki; así como los teólogos Ilmari Karimies y Emil Anton, y a todos los participantes de las Jornadas para delegados de ecumenismo. «¿Cómo he de hallar un Dios misericordioso? Hacia la conmemoración conjunta de los 500 años de la Reforma luterana», celebrada en la Conferencia episcopal española del 25 al 28 de octubre de 2016. Los diálogos mantenidos con todos ellos me han sido de especial ayuda en mi investigación. Espero que los frutos de estos estudios y conversaciones sean de utilidad para el lector.

Pamplona, 31 de octubre de 2016,

inicio del quinto centenario de la Reforma

[1] Discurso en el encuentro ecuménico con luteranos, Erfurt (23.9.2011).

I.

Martín Lutero

LA INTERPRETACIÓN HABITUAL de los motivos por los que Lutero se separó de la Iglesia suele ser el escándalo producido por la doctrina de las indulgencias, predicada tal vez con excesiva vehemencia en tiempos del reformador. Sin embargo, el origen es más bien teológico, centrado en la doctrina sobre la justificación. La degradación de la vida religiosa del clero escandalizó al joven Lutero; aunque, como recuerda Algermissen, «si fueron muchos los sacerdotes y obispos indignos, más numerosos fueron los sacerdotes ejemplares y los pastores excelentes». Sin embargo, la mecha que produjo esa explosión reformista no fue una crítica a la situación externa, sino un problema interior: el de la salvación de su propia alma. Lutero pensaba casi obsesivamente en un Dios misericordioso que no imputara sus pecados. En medio de estas penalidades, tal como se deduce de las diversas narraciones autobiográficas que se conservan, aterrorizado por un rayo que, en medio de una tormenta, cayó junto a él, atormentado por el pensamiento del juicio de Dios y del peligro de no salvarse, decidió entrar en la vida religiosa: el mismo año 1505, a pesar de la oposición de su padre y de diversas personas que le desaconsejaron, entró en Erfurt en el convento de los agustinos eremitas observantes.

1. Un joven inquieto (1483-1513)

Martín nació en Eisleben en 1483, hijo de un minero de severas costumbres y de una mujer sencilla y piadosa. Realizó los estudios superiores en la universidad de Erfurt de 1501 a 1505. En esos años de su vida aparece su propensión a la angustia interior mezclada con el espíritu supersticioso propio de la época. Resultó determinante su formación filosófica: predominaba en ella la llamada «vía moderna», es decir, el ockhamismo de corte voluntarista y pelagiano, en el que se pondera —tal vez en exceso— la fuerza de la voluntad humana y se disminuye el poder de la gracia. Según los historiadores de la filosofía, Guillermo de Ockham (1285-1347) introdujo el subjetivismo en el pensamiento medieval, con lo que inició —según la opinión común— la modernidad. El ockhamista Gabriel Biel (1420-1495) le enseñó al joven Martín que la voluntad humana podía seguir sin dificultades los designios de la razón. En realidad, Lutero nunca conoció la alta escolástica, que situaba a la gracia en el centro de toda su reflexión. Además, la fe y la ciencia, lo natural y lo sobrenatural, se muestran para él lejanos y ajenos el uno al otro.

Sufrió mucho. Durante los primeros años de su vida religiosa se sintió feliz, si bien sentía escrúpulos y no lo abandonaba la angustia ante el pensamiento del juicio de Dios y de la predestinación. La excesiva rigidez era un rasgo característico de su carácter: «Yo quise ser un fraile santo y piadoso —escribió—. Y me preparaba con gran devoción para la misa y la oración. Pero cuanto más devoto era, me tenía que acercar al altar lleno de dudas (dudando de mi dignidad personal) y lleno de dudas me retiraba. Cuando acababa mis confesiones, de nuevo entraba en dudas». Era profundamente escrupuloso, hipersensible desde el punto de vista moral. Por esto, ya desde el principio, se entregó a algunas penitencias especiales —como dormir sobre la nieve hasta enfermar, según él mismo contaba—, si bien tampoco se puede dar mucho crédito a un testimonio tardío sobre el gran rigor de estas penitencias. En cualquier caso, el activismo, el exceso de trabajo y su tendencia natural a la melancolía y a los escrúpulos dejaron una huella duradera en su personalidad.

En 1505 recibió el grado de maestro en filosofía, lo cual le produjo más bien temor, preocupación y tristeza, como él mismo atestigua. Hecha la profesión de votos religiosos, inició enseguida sus estudios de teología, en los que siguió particularmente —como decíamos— los escritos de Gabriel Biel, el más insigne representante del ockamismo del siglo XV. Dos años después, en 1507, fue ordenado sacerdote. Siguió entonces con una fulgurante carrera desde el punto de vista humano: un año después era nombrado profesor de filosofía de la nueva universidad de Wittemberg —si bien él prefería la Escritura—, bajo la dirección del agustino Johann von Staupitz (1460-1526), quien lo preparó como sucesor suyo en aquella cátedra. Tras dos años de estudios teológicos, en marzo de 1509, recibió el grado de bachiller en sagrada Escritura en Wittenberg, la cual contaba entonces con tan solo 3.500 habitantes; poco después era trasladado a Erfurt al escolasticado de la orden.

Este trabajo de enseñanza y de estudio tuvo una interrupción de particular importancia en la vida de Lutero: en noviembre de 1510 partió para Roma, junto con otro compañero, por asuntos particulares de la orden, y allí permanecieron cuatro semanas hasta fines de enero de 1511. Visitó los santos lugares más venerados y, solo según los recuerdos que contó mucho después, la curia romana le causó una pobre impresión. En efecto, bajo el pontificado de Julio II (1503-1513), dejaba mucho que desear, así como también ciertas costumbres del bajo clero y del pueblo. Sin embargo, nada de esto disminuyó por entonces su adhesión a la fe católica romana. Ciertas apreciaciones que después hizo en sus Conversaciones de sobremesa (transcripción de las conversaciones tras las comidas) son fruto de elaboraciones posteriores.

2. La justificación por la sola fe (1513-1517)

En octubre de 1513 inició Lutero sus clases de sagrada Escritura en la universidad de Wittemberg, y durante los cuatro años siguientes recorrió los salmos y las dos epístolas a los romanos, a los gálatas y a los hebreos. Llegó a conocerla casi de memoria. Pasados estos cuatro años, se había realizado en él la más profunda tranformación. Ahora bien, ¿cómo tuvo lugar este cambio de pensamiento? Donde aparece más claramente es en el comentario sobre la Epístola a los romanos, que resume sus lecciones de 1505 y 1518. En estas fechas ya se había tenido lugar el cambio interior en Lutero en lo que él llama la «experiencia de la torre» (Turmerlebnis). Fue como una luz especial que, según él, recibió de Dios, y que le solucionaba todas sus dificultades y angustias.

En ella influyeron tanto su experiencia personal de la necesidad de la gracia para la vida cristiana, como su rechazo teórico del voluntarismo ockhamista. Sin embargo, no hemos de olvidar que los comentarios luteranos a los textos paulinos permiten una interpretación católica, lo cual denota su ortodoxia fundamental. «El tema “justificación” condensa la quintaesencia de la concepción protestante de Dios y del hombre», escribe Gómez Heras. La actitud del hombre ante el don de la fe es la del que se abre a ella, para dejar que solo ella actúe. La fe es un regalo de Dios, que obra la justificación y que exige un total abandono en el poder justificador de Dios. La justificación acontece sin obras de la ley: tan solo por la fe en Jesucristo. Por eso escribe Lortz: «Lutero fue un hombre extraordinariamente religioso, un verdadero homo religiosus».Sin embargo, estaba también un poco aislado en este afán: sentía una absoluta necesidad de asegurar su salvación, frente a la teología ockhamista en la que se había formado, y que defendía un voluntarismo arbitrario por parte de Dios

Sostenía que la libre voluntad del hombre bastaba para cumplir la ley divina y alcanzar así la bienaventuranza eterna. Fray Martín sentía que esta doctrina chocaba violentamente con su propia experiencia: se consideraba incapaz de vencer la concupiscencia con sus solas fuerzas y de alcanzar con sus obras la anhelada seguridad de salvación. Asediado por las dudas interiores, estaba asustado por sus pecados y por el juicio divino: para salir de esa angustia interior quería estar seguro de su propia salvación. La imagen de Dios que tiene desde su juventud es la de un juez airado, un Dios arbitrario, el Dios del capricho. Procede del concepto de Dios del ockhamismo: Dios tiene que ser libre —libre hasta el capricho—, ajeno a cualquier determinación o norma; no hay lógica ni razón en sus designios: «Si Dios es omnipotente, lo puede hacer todo, porque de lo contrario no sería infinitamente libre».

Lo que tal vez falla en este argumento no es el concepto de omnipotencia de Dios, sino el concepto de libertad: cerrada en sí misma y aislada de los demás atributos de Dios, como la sabiduría y la bondad. Si «Dios es amor» (1Jn 3,8), esto significa que no puede ser un ser arbitrario: su libertad es una libertad que procede del amor, que está uniformada por él. Y este no puede ser injusto ni arbitrario. Por el contrario, según Lutero, la justificación consiste en que Dios nos cubre de su gracia y su misericordia, por los méritos de Cristo y por la sola fe nuestra. Pasamos así, según Lutero, de una lógica de la ley y la retribución a una lógica del amor: se alcanza así —en palabras de Bring— «una relación enteramente nueva», en la que solo preocupa ser «propiedad de Dios, de manera que Dios obra por él y en él». Es, por lo tanto, una libertad que no puede elegir la injusticia, ni el mal, ya que hunde sus raíces en el bien.

Es muy posible que la raíz última de su tremendo drama interior estribe en haber desconocido —o por no haber valorado del todo— que Dios se ha manifestado a los hombres como un Padre, es decir, en el hecho de que estamos llamados a ser hijos de Dios en Cristo. La conciencia de la filiación divina por un lado, y de la inhabitación de la Trinidad en el alma en gracia por otro, van más allá la doctrina de la justificación luterana. Según Lutero, la justificación no comporta la transformación interior del cristiano, sino tan solo la no-imputación del pecado, pues aquel sigue siendo pecador: simul iustus et peccator; es decir, se convierte jurídicamente en justo, pero ontológicamente sigue siendo pecador.

La meditación del versículo 17 del capítulo primero de la Epístola a los romanos —«el justo vive de la fe»— que tuvo lugar en «la experiencia de la torre», hizo salir a Lutero de su profunda crisis de angustia, dejándolo todo a la iniciativa de Dios y dejando sin embargo de lado otros textos paulinos como Efesios y Colosenses, además de la Epístola a Santiago. Creyó entender que Dios misericordioso justificaba al hombre a través de la fe, considerada solamente como “fe fiducial”, es decir, solo como una confianza depositada en Dios, sin contar con la razón ni con la propia libertad. A la luz de este principio le pareció que toda la Escritura cobraba un nuevo sentido:

En el momento en que, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, consideré la conexión de estas palabras, a saber: «La justicia de Dios se revela en él como está escrito: el justo vive de la fe» (cf. Rm 3,21ss; Ga 3,11; Hb 10,38), comencé a entender que la justicia de Dios es aquella por la cual el justo vive por el don de Dios, o sea, de la fe [...]. Desde entonces, por más que había odiado esta palabra de justicia de Dios, tanto más yo la amaba y la encontraba dulce. Y así este pasaje de Pablo fue para mí la puerta del paraíso.

Todo depende de Dios. El justo se salva por la sola fe y solo por la fe, y esta idea no admite revisión alguna: «Lutero estaba prisionero de sí mismo, comenta Lortz. Le resultaba tremendamente difícil leer los textos con imparcialidad y sin transposiciones, si parecía que tales textos se oponían a su idea subjetiva». Hace por tanto una lectura parcial y no del todo completa, aunque siempre guiada por una necesidad interior. Además, va a ser un principio que no puede estar sometido a crítica alguna ni enmienda posible. En los Artículos de Esmalcalda, que Lutero compuso más tarde (1537) con el fin de dar a los suyos una serie de principios en caso de que tuvieran que discutir con los católicos en concilio, leemos:

En este artículo [=la justificación] no se puede ceder un ápice ni hacer concesión alguna, aunque perezcan el cielo, la tierra y todo lo que puede perecer... Sobre este artículo está fundado todo lo que enseñamos y vivimos contra el papa, el demonio y el mundo. Es el articulus stantis et cadentis Ecclesiae; no es un tema teológico entre otros, sino que constituye el centro de toda la predicación cristiana.

La justificación consiste pues en la no imputación de los propios pecados, que son cubiertos con la justicia de Cristo: el pecado como realidad permanece, aunque no como algo de lo que podamos ser acusados o imputados. La justificación se alcanza con la fe, concebida no como una respuesta positiva a la llamada de Dios, como una obra humana en colaboración con Dios; puesto que las obras buenas no son posibles, dada la corrupción de la naturaleza humana, que alcanza la razón (prostituta diaboli) y a su voluntad (de servo arbitrio). Solo se nos aplican los méritos de Cristo. La fe es el acto por el que el hombre confía, por los méritos de Cristo, en que sus pecados no le son imputados. En la doctrina luterana, hay una gran desconfianza en la naturaleza en general, y en la humana en particular; pero la fe, al ser más que una obra humana, es una obra de Dios en nosotros, por lo que produce la santificación y la renovación de la gracia. Así, «el hombre es justificado por la fe y solo por la fe, y como fruto de esa fe nacerán la buenas obras en el hombre».