24,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Er prägte das von Walter Gropius gegründete Bauhaus, dem er als einziger Meister vom ersten bis zum letzten Tag angehörte – von 1919 bis zur Auflösung durch die Nationalsozialisten 1933 –, wie kaum ein Zweiter. Mit seinen Freunden Paul Klee und Wassily Kandinsky revolutionierte er die Kunst. Später wurde er so populär und von der Alltagskultur eingemeindet, dass man Bilder von ihm als Plakate bei einem großen schwedischen Möbelhaus kaufen konnte: Lyonel Feininger. 1871 in New York geboren, hielt er sich von seinem siebzehnten Lebensjahr an fast ein halbes Jahrhundert lang in Deutschland auf. Den Großteil dieser Zeit verbrachte er in Berlin, wo sich auch die rätselhaftesten Episoden seines Lebens abspielten. Warum blieb er, obwohl als «feindlicher Ausländer» registriert, während des Ersten Weltkriegs? Und warum verließ er, obwohl mit einer Jüdin verheiratet und Vater dreier Söhne, Nazi-Deutschland erst 1937? In der Persönlichkeit des Malers spiegelt sich das Dilemma einer doppelten Exil-Existenz im 20. Jahrhundert. Andreas Platthaus, der für dieses Buch zahlreiche Archivbestände auswerten konnte, erzählt das Leben eines Mannes, der sich im steten Zwiespalt zwischen amerikanischem und deutschem Selbstverständnis befand.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 647

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Andreas Platthaus

Lyonel Feininger

Porträt eines Lebens

Über dieses Buch

Er prägte das von Walter Gropius gegründete Bauhaus, dem er als einziger Meister vom ersten bis zum letzten Tag angehörte – von 1919 bis zur Auflösung durch die Nationalsozialisten 1933 –, wie kaum ein Zweiter. Mit seinen Freunden Paul Klee und Wassily Kandinsky revolutionierte er die Kunst. Später wurde er so populär und von der Alltagskultur eingemeindet, dass man Bilder von ihm als Plakate bei einem großen schwedischen Möbelhaus kaufen konnte: Lyonel Feininger. 1871 in New York geboren, hielt er sich von seinem siebzehnten Lebensjahr an fast ein halbes Jahrhundert lang in Deutschland auf. Den Großteil dieser Zeit verbrachte er in Berlin, wo sich auch die rätselhaftesten Episoden seines Lebens abspielten. Warum blieb er, obwohl als «feindlicher Ausländer» registriert, während des Ersten Weltkriegs? Und warum verließ er, obwohl mit einer Jüdin verheiratet und Vater dreier Söhne, Nazideutschland erst 1937? In der Persönlichkeit des Malers spiegelt sich das Dilemma einer doppelten Exil-Existenz im 20. Jahrhundert. Andreas Platthaus, der für dieses Buch zahlreiche Archivbestände auswerten konnte, erzählt das Leben eines Mannes, der sich im steten Zwiespalt zwischen amerikanischem und deutschem Selbstverständnis befand.

Vita

Andreas Platthaus, geboren 1966 in Aachen, hat Philosophie, Rhetorik und Geschichte studiert. Er leitet das Ressort «Literatur und literarisches Leben» der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung», für die er seit 1992 schreibt, und ist Autor zahlreicher Bücher, darunter die große Darstellung der Völkerschlacht bei Leipzig, «1813», die lange auf der «Spiegel»-Bestsellerliste stand, und das Amerika-Porträt «Auf den Palisaden». Andreas Platthaus lebt in Leipzig und Frankfurt am Main.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2021

Copyright © 2021 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin

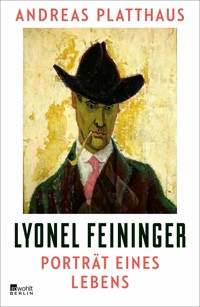

Covergestaltung Frank Ortmann

Coverabbildung «Selbstbildnis mit Tonpfeife», Lyonel-Feininger-Galerie, Quedlinburg/Interfoto, © VG Bild-Kunst, Bonn 2021

ISBN 978-3-644-00937-0

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für meinen Vater, der das Buch hatte lesen wollen.

Nun muss es ohne ihn zurechtkommen.

Vorwort

Porträt eines Lebens – es ist das Bild eines Künstlers im Zwiespalt, das ich zeichnen möchte, ein Bild, das symptomatisch ist für jene Zerrissenheit, die die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts ausmachte: zwischen Tradition und Moderne, Ideologie und Intellekt, Politik und Kunst, auch geographisch zwischen Europa und Amerika. Letzterer Zwiespalt war für Lyonel Feininger der größte. Sein ganzes Leben steht im Zeichen einer doppelten Heimatliebe, die jedoch von beiden Heimaten nicht so erwidert wurde, wie er es erhoffte. Dabei liebte er intensiv: «Berlin», so schrieb er etwa als über Achtzigjähriger aus seiner Geburtsstadt New York an einen deutschen Freund, «war überhaupt – und ist heute noch in der Erinnerung – für mich die einzigwahre Heimatstadt, mit Gassenhauern und den alten Fliegenden Blättern an den Verkaufsstellen von Tageszeitungen Ecke der Dorotheenstraße und Friedrichstraße, und Passage-Panoptikum, mit dem Laden der Ost-Preußischen Bernstein-Industrie, wo man noch in den Vorkriegsjahren für billiges Geld – von Mark 3,00 aufwärts – ECHTE Meerschaum Cigarettenspitzen erstehen konnte.»[1] Damit sprach er Leidenschaften an, die sein ganzes Leben geprägt hatten: Musik, Karikaturen, das Kino, Nikotin. Und dafür stand ihm Berlin: Lebenslust. Ohne dass er die Metropole allerdings zu einem wichtigen Gegenstand seiner Kunst gemacht hätte. Seine 1901 geborene Tochter Lore, die im Gegensatz zu ihm die Stadt nie verlassen hat, war 1987 Ehrengast, als anlässlich der Siebenhundertfünfzigjahrfeier Berlins das Feininger-Gemälde «Gasanstalt in Schöneberg» von 1912 dem dortigen Stadtmuseum zum Geschenk gemacht wurde. Sie nannte es damals «das einzige ‹Berlin-Motiv› meines Vaters»,[2] und in der Tat ist es überraschend, dass der Künstler, der wie kein anderer seit Caspar David Friedrich die Ostseeküste und wie überhaupt niemand sonst thüringische Dörfer zu Themen eines weltbekannten Werks gemacht hat, offenbar kaum ästhetische Reize in jener Stadt entdecken konnte, in der er dreißig Jahre seines Lebens verbrachte.

Aus Berlin stammten seine beiden Frauen, dort wurden vier seiner fünf Kinder geboren, dort wurde er berühmt, aber zum Maler wurde er dort nicht. Dafür musste er 1906, als Mittdreißiger, für zwei Jahre nach Paris gehen, wo er sich an seinen ersten Bildern versuchte, nachdem er bereits eine erfolgreiche Karriere als Karikaturist hinter sich hatte. Alltagsszenen aus dem Leben des Kaiserreichs in der Hauptstadt finden sich ebenso regelmäßig im Schaffen des Pressezeichners Feininger wie Porträts der Berliner politischen Klasse. Doch als würdig, von ihm auch gemalt und damit der profanen Vergänglichkeit tagesaktueller Phänomene entrissen zu werden, erschien ihm das Bild dieser Stadt nicht – ganz im Gegensatz zu dem von Paris und später von New York, wohin Feininger als Fünfundsechzigjähriger nach einem halben Jahrhundert in Deutschland wieder zurückkehrte. Berlin erscheint in Feiningers Erinnerungen als pittoresk, aber dennoch nicht der Bebilderung wert.

Gerade als ein zur Malerei Spätberufener wollte er kein einziges Bild verschwenden, und so erfasst das drei Jahre nach seinem Tod erstellte erste Werkverzeichnis trotz einer fünfzigjährigen Schaffenszeit keine sechshundert Gemälde.[3] Feiningers Jahresablauf gehorchte seit 1906 einem strengen Regiment: Im Sommer wurde auf langen Spaziergängen und Radfahrten rund um den jeweiligen Aufenthaltsort gezeichnet, um Motive für die Gemälde bereitzustellen, die dann während des Winters im Atelier entstanden. Aquarelliert hat Feininger dagegen zwanglos zu allen Jahreszeiten, so wie er auch als Karikaturist pausenlos tätig gewesen war. Diese Atmosphäre künstlerischer Unbeschwertheit dürfte die Ursache seiner nach erstem Fremdeln immer größeren Begeisterung für Berlin gewesen sein: Hier arbeitete er nicht nur, hier lebte er. Schon längst wieder nach New York zurückgekehrt, schrieb Lyonel Feininger an seinen jüngsten Sohn Theodore Lux: «Heute dürfte es kaum eine Ecke in Berlin und der Umgebung geben, für die ich keine starken Gefühle hege. Es ist seltsam. Da drüben liegt ein ganzer Friedhof an Erinnerungen, und hier sitze ich ganz allein in der Stadt, in der ich geboren wurde, die aber kaum jemanden, den ich getroffen habe, gekannt zu haben scheint.»[4]

Vertrautheit und Freundschaften machten also den Unterschied zwischen diesen beiden Städten aus, obwohl Feininger am Ende seines fünfundachtzigjährigen Lebens doch noch ein wenig mehr Zeit in New York als in Berlin gelebt haben sollte: die ersten sechzehn und die letzten neunzehn Jahre. Aber dazwischen hatte er sich fast ganz von seiner amerikanischen Heimat verabschiedet: Obwohl er zeitlebens Bürger der Vereinigten Staaten blieb, war er im Herzen Deutscher geworden. Woran er noch festhielt, war ein nostalgisches Amerikabild, das seiner Jugendzeit in den siebziger und achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts entsprach, während er für die dynamische und deshalb weltweit bewunderte Nation des frühen 20. Jahrhunderts nichts übrighatte. Im Gegenteil, er fürchtete den amerikanischen Einfluss und einen daraus resultierenden kulturellen Niedergang: «Danke! meinen Bedarf an Amerikanern decke ich im Kino, wo ich allerdings mit Entzücken Land und Leute im besten ‹Lichte› widergespiegelt bekomme. Aber sonst bin ich kühl bis ans Herz unserer amerikanischen Oberflächen Kultur gegenüber. Lieber die Tiefen des Leidens kennen und fühlen, aber eine Seele im Leibe haben – Gefühl und nicht ‹Emotion›. Und das ganze unsagbar brutale Boxertum ist aus dem Sklavengefühl hysterischer Rohlinge geboren – man wage, eine Wahrheit dem Menschen ins Gesicht zu sagen, Puff! da hat man eine Faust gegen die Kinnlade. Freilich, Amerika macht auch sogar in Europa Schule, in dieser Hinsicht.»[5] Nicht zuletzt in seiner Überheblichkeit gegenüber einer angeblichen amerikanischen Unkultur war Feininger typisch deutsch geworden.

Wer war Lyonel Feininger überhaupt? Man kennt ihn als Maler und Meister am Bauhaus. Als dessen Gründer Walter Gropius im Frühjahr 1919 den Lehrbetrieb an der revolutionären Kunsthochschule in Gang brachte, war Feininger schon dabei, und er war länger Meister als jeder andere, bis zum von den Nationalsozialisten erzwungenen Ende des Bauhauses im Jahr 1933. Seine Bilder gehören zum Kernbestand der modernen Kunst, sie sind unverkennbar in ihrem Farb-, Formen- und Linienspiel, erzielen als Originale Millionenpreise, sind aber auch als Kunstdrucke derart weit verbreitet, dass ihre Individualität bisweilen als Masche missverstanden wird. Feininger war jedoch schon zu Lebzeiten Opfer seines Erfolgs: Kaum ein anderer Gegenwartskünstler wurde in den zwanziger Jahren in Deutschland so begeistert von Museen angekauft, er galt als Mittler zwischen gegenständlicher Tradition und abstrakter Avantgarde. Damit geriet er in den Fokus eines modernefeindlichen Kunstverständnisses, das ihn im «Dritten Reich» unter die «Entarteten» einreihte. Von der Kulturnation, der er sich zugehörig fühlte, wurde er ausgestoßen. Er, der die Konstanz in seinem Leben schätzte – den festen Arbeitsrhythmus ebenso wie die fünfzigjährige Partnerschaft mit seiner Frau Julia Feininger, die ein bewegendes Beispiel für eine symbiotische Künstlerehe abgibt, in der der Mann die Aufopferung der Frau mit unbedingter Treue vergalt – und von allen, die ihn kannten, für seine Menschlichkeit und Toleranz gepriesen wurde, sah sich konfrontiert mit einer hasserfüllten Irrationalität, die diesen Werten hohnsprach. Sie trieb ihn schließlich außer Landes. Zum Wanderer zwischen den Welten hatte er nie werden wollen, aber das 20. Jahrhundert zwang ihm diese Rolle in seinem letzten Lebensdrittel noch auf – wie vielen anderen seiner Freunde. Drei von ihnen sind in diesem Buch eigene Kapitel gewidmet: Galka Scheyer, Alois Schardt und Marguerite Friedlaender. Sie gingen zu unterschiedlichen Zeiten und aus unterschiedlichen Gründen aus Deutschland in die Vereinigten Staaten, doch ihre Erfahrungen dort erlauben erhellende Vergleiche mit Feiningers Rolle als Amerikaner in Deutschland und mit dem, was er selbst nach seiner Rückkehr ins Heimatland erlebte.

Lyonel Feiningers Leben steht für die Zerrissenheit einer individuellen Existenz im Zeitalter der Extreme. Und für die Verführbarkeit des Künstlers. In der Zeit, die er von 1887 bis 1937 in Deutschland verbrachte, erlebte er drei verschiedene politische Systeme: Monarchie, Demokratie, Diktatur. Und es gab darunter zwei Phasen, in denen man einen Amerikaner in Berlin nicht erwartet hätte: die Jahre des Ersten Weltkriegs, besonders nach dem Eintritt der Vereinigten Staaten im April 1917 in die Kampfhandlungen, und die Jahre des «Dritten Reichs». Im ersten Fall galt Feininger offiziell als «feindlicher Ausländer», durfte aber bleiben und arbeiten, auch weil er Frau und Kinder in Deutschland hatte. Im zweiten Fall harrte er aus, obwohl seine Kunst von Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft an verfemt und seine Frau als Jüdin klassifiziert wurde. Dass er vier Jahre lang unter diesen Bedingungen im Land der Nazis lebte, obwohl er im Gegensatz zu vielen Emigrationswilligen als amerikanischer Staatsbürger jederzeit hätte ausreisen können, das ist aus heutiger Sicht schwer zu begreifen.

Die bisherige biographische Forschung zu Lyonel Feininger hat just um diese interessantesten Jahre seines Lebens einen Bogen gemacht. Ihr Interesse galt der Zeit als Bauhaus-Meister, bereits mit Abstrichen auch der als «Exilant» (der ja ein Rückkehrer in die Vereinigten Staaten war), und seit einem Vierteljahrhundert ist der Karikaturist Gegenstand intensiverer Forschungen geworden. Diese Karriereabschnitte waren bezeichnenderweise die Jahre eines weitgehenden Einverständnisses Feiningers mit der eigenen Rolle. Doch gerade die Phasen der Konfrontation von Feiningers persönlichen Lebensumständen mit seinem Selbstverständnis machen diesen Künstler zum Exempel für die Ambivalenz des 20. Jahrhunderts, für dessen Zwiespalt zwischen absoluter Modernität im Ästhetischen und politischem Totalitarismus. In Feininger spiegelt sich seine Zeit.

Originalität als Verbrechen

Lyonel Feiningers erste Hälfte seines deutschen Lebens

Als Carl Léonell Feininger am 13. Oktober 1887 seine Geburtsstadt New York verließ, war er sechzehn, und es sollte ein halbes Jahrhundert dauern, bis er zurückkehren würde. Dazwischen änderte sich alles, nicht nur sein Vorname, den er aus eigenem Entschluss «Lyonel» schreiben sollte, weil niemand sonst in Berlin (oder irgendwo anders auf der Welt) so hieß. Als er aus New York wegging, gab es noch nicht die markante Hochhauskulisse; das höchste Gebäude in der Stadt waren die Pylonen der 1883 eröffneten Brooklyn Bridge. Sein Heimatland war gerade dabei, die letzten Regionen des Wilden Westens zu erschließen und mischte sich gemäß der Monroe-Doktrin von 1823 nicht in außeramerikanische Angelegenheiten ein. 1937 dagegen waren die Vereinigten Staaten zur ökonomisch und militärisch stärksten Macht geworden – und zum Leuchtfeuer der Demokratie in einer Epoche, die nahezu überall sonst auf der Welt im Zeichen des Totalitarismus stand. Besonders galt das für das Land, in dem Feininger seit 1887 gelebt hatte. Es war ein Kaiserreich gewesen, und er hatte dessen Zusammenbruch begleitet und dann den Aufbau einer Demokratie, doch als er das Land wieder verließ, herrschte Hitler.

Die erste umstürzende Veränderung aber war eine private, und sie vollzog sich bereits wenige Tage nach seiner Ankunft. Am 25. Oktober 1887 lief Feiningers Schiff in Hamburg ein, von wo aus er nach Leipzig hätte weiterreisen sollen, um sich am dortigen Konservatorium zum Geiger ausbilden zu lassen. Beide Eltern waren Musiker: Die Mutter Elizabeth Cecilia trug die Schutzpatronin der Musik sogar im zweiten Vornamen und wurde Konzertsängerin und Pianistin, während der Vater Karl Friedrich Violine spielte. Begonnen hatten beide jeweils als Musiklehrer, doch daneben traten sie gemeinsam erfolgreich als Duo auf, seit 1882 hauptberuflich, und das nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern rund um die Welt, mit Schwerpunkten in Südamerika und Frankreich. In Deutschland waren sie auch gerade auf Konzertreise unterwegs, als ihr Sohn ankam. Sie erwarteten ihn einige Tage später in Berlin und wähnten ihn dabei auf der Durchreise nach Leipzig. Doch der für seine Ausbildung vorgesehene Lehrer war außer Landes und dessen Rückkehr unbestimmt. Da die Eltern selbst noch bis Weihnachten Engagements außerhalb von Berlin hatten, schickten sie Feininger zurück nach Hamburg, wo er bei einer betagten Freundin der Familie unterkam. Während der Wartezeit auf den abermaligen Aufbruch gen Leipzig schnupperte er in einen Kunstkurs an der Allgemeinen Gewerbeschule hinein – und binnen Monatsfrist erklärte er seinen Eltern, dass er in Hamburg bleiben wolle, um statt eines Musikstudiums Zeichenunterricht zu nehmen. Was diesen Sinneswandel ausgelöst hatte, ist bis heute rätselhaft.[1]

Interessant ist eine sonst nirgends kolportierte Darstellung des ursprünglichen Anlasses für die Reise des Jugendlichen nach Deutschland, die sich in Alois Schardts Materialien zu seiner seit den zwanziger Jahren geplanten, aber nie ausgeführten Feininger-Biographie findet, die auf langen Gesprächen mit dem befreundeten Künstler beruhen. Als seine Eltern nach Europa abreisten, war Feininger zu einem Bankier in die Lehre gegeben worden: «Der Vater war nicht lange in Europa, als er von seinem New Yorker Bankfreunde einen Brief erhielt, der sich lobend ueber den Eifer des Jungen aussprach und auch nebenher bemerkte, dass er mit seinen aelteren Mitlehrlingen beim Rennen gewesen sei und sogar gewettet habe. Diese Nebenbemerkung hatte eine gaenzlich andere Folge, als der Bankmann erwartete, der hierin den Unternehmungsgeist als kuenftiger Geldmann sah. Der alte Feininger aber sah hierin die ersten Anzeichen eines zukuenftigen Spekulanten und Abenteurers. Er sandte ein Telegramm, der Sohn solle mit dem naechsten Schiff nach Europa kommen. Ja, sein Abscheu war so gross, dass er bestimmte, er solle zunaechst in Hamburg bei einer Tante bleiben, ehe er zu ihm nach Berlin kommen durfte.»[2] Die Weigerung des Sohnes, Musiker zu werden, ließe sich dann als Trotzreaktion gegen väterliche Willkür verstehen.

Dieser Sinneswandel bescherte der Welt einen der größten Künstler des 20. Jahrhunderts. Aber bis dahin war es noch ein weiter Weg. So entschlussfreudig der Sechzehnjährige zunächst dadurch erscheinen mag, dass er sich als Minderjähriger die elterliche Genehmigung zum Fachwechsel ertrotzt hatte, so zögerlich wurde sein Handeln danach. Der Künstlertraum war ihm familiär eingepflanzt, und das Zeichnertalent hatte sich schon in New York gezeigt, sonst hätten die Eltern seinem Ansinnen nie zugestimmt. Doch bis Feininger das wurde, was er schon 1887 werden wollte, ein Maler, dauerte es noch einmal zwanzig Jahre. Und diese beiden Jahrzehnte waren ein steter Kampf um Autonomie, der sich erst dann zu Gunsten des Künstlers entschied, als er mit allem wieder brach, was er sich bis dahin in Deutschland aufgebaut hatte: Familie, berufliche Karriere, kurzfristig auch mit dem Land selbst.

Ein weiterer wichtiger Beschluss war im Sommer 1888 der Umzug nach Berlin. Vom zweitägigen Kurzbesuch Feiningers bald nach seiner Ankunft war ihm der Eindruck einer prachtvollen und wohlorganisierten Metropole geblieben, die New York weit übertraf: «Es ist eine wunderschöne Stadt, selbst die ärmsten Straßen sind wohltuend sauber, und die Pferdebahn hält nur an bestimmten Stationen», hatte er im ersten Brief aus Deutschland an seinen besten amerikanischen Freund, den Nachbarsjungen H. Francis Kortheuer, geschrieben.[3] Hamburg dagegen war als große Hafen- und Handelsstadt New York zu ähnlich, als dass sie ihn hätte beeindrucken können. Von November 1887 an besuchte Feininger dort zwar eine Zeichen- und Malklasse in der Allgemeinen Gewerbeschule, aber es hielt ihn nur für zwei Semester in Hamburg.

Nicht, dass er keine Fortschritte gemacht, keine Erfolge erlebt hätte: Schon auf der ersten Leistungsschau der Gewerbeschüler, die in seine Zeit fiel, zu Ostern 1888, stellte er dreizehn Zeichnungen aus. Aber die Ausbildung war eine berufspraktische, keine künstlerisch freie, wie der junge Feininger sie sich erhofft hatte. Acht Stunden täglich waren dort zu absolvieren, und die Eltern hatten die Zustimmung zu seinem Wunsch, Maler zu werden, an die Bedingung geknüpft, dass er sich durch nichts ablenken ließe; selbst das Briefeschreiben war reglementiert: einmal wöchentlich und nur an die Familie! Er fürchtete, aus Mangel an Austausch mit englischsprachigen Bekannten seine Muttersprache zu verlieren.[4] Heimisch konnte er so in Hamburg nicht werden. Am 25. Juni 1888 meldete er sich von der Gewerbeschule wieder ab und bewarb sich im Sommer am renommiertesten Künstlerausbildungsinstitut in Berlin, der Königlichen Akademie. Die Eltern waren damals auf einer Konzerttournee in Brasilien, also bezog er bis zu deren Rückkehr ein gemietetes Zimmer – eine willkommene Notwendigkeit, weil er sich dort ganz auf die Vorbereitung zur Aufnahmeprüfung konzentrieren konnte, die er am 1. Oktober bestand.

Im Rückblick hat es den Anschein, als wäre Feiningers Weg aus New York über Hamburg nach Berlin ebenso ganz aus eigenem Entschluss erfolgt wie der zur Kunst. Doch es waren die Eltern, die ihn am Ende zum Wechsel in die Reichshauptstadt ermutigt hatten; die Kosten seiner Hamburger Unterkunft belasteten das familiäre Budget. Karl und Elizabeth Feininger hatten sich entschlossen, im Anschluss an ihre brasilianischen Auftritte dauerhaft in Deutschland zu bleiben, und als Wohnung wählte der Vater eine exklusive Adresse in Berlin: Unter den Linden 16. Es war nur pragmatisch, auch den Sohn dort einziehen zu lassen, der sich als noch Minderjähriger den elterlichen Weisungen gar nicht entziehen konnte. Die Rückkehr in den Familienkreis verhieß ihm jedoch immerhin so etwas wie ein Gefühl von Amerika in Berlin – während er sich sonst weiterhin als Fremder fühlte. «Wie satt habe ich Deutschland!», schrieb er Kortheuer im ersten Brief aus der neuen Stadt: «Oh, wie heimwehkrank bin ich beim Gedanken an New York und Dear old America! Mein Lieber: warte nur, bis Du in ein fremdes Land gehst, dann wirst Du auch vor Sehnsucht nach alten Freunden und vertrauten Orten bersten und Dich genau wie ich fühlen.»[5]

Freiwillig war er ja gar nicht in Deutschland. Bereits 1887 waren es die Eltern gewesen, die ihren Ältesten hierherbeordert hatten. Nirgendwo sonst auf der Welt, das stand für sie fest, konnte man Musik richtig erlernen, vor allem das romantische Repertoire von Schumann, mit dessen Stücken sie selbst als Duo auftraten. Schumanns wichtigster Wirkungsort war Leipzig gewesen und das dortige Konservatorium eine Gründung von Felix Mendelssohn Bartholdy, dessen Kompositionen eine weitere fixe Größe in ihren Programmen darstellten. Und dann war da die Thomaskirche, für die Bach als Kantor komponiert hatte. Nichts ging über Bach – nicht für die Eltern und zeit seines Lebens dann auch nicht für Lyonel Feininger. Der Gedanke, dass der Sohn zeitgenössische Musik spielen könnte, gar die von amerikanischen Komponisten, war für Elizabeth und Karl Feininger unvorstellbar.

Beider Familien stammten aus Deutschland, Karl war sogar dort geboren, 1844 im badischen Durlach, doch schon als Vierjähriger mit seinen Eltern, die unter dem Eindruck der gescheiterten Revolution von 1848 ihre preußische Heimat verließen, in die Vereinigten Staaten ausgewandert, in den Bundesstaat South Carolina. Trotzdem wuchs er konsequent deutsch auf, in Sprache und Kultur, und zur Musikausbildung wurde er natürlich zurück nach Deutschland geschickt, bezeichnenderweise genau in dem Alter, in dem er später seinen Sohn dorthin holen sollte. Bei Elizabeth dagegen, fünf Jahre jünger als ihr Mann, war das anders. Sie kam bereits in den Vereinigten Staaten zur Welt. Ihr Vater Jean-Baptiste Lutz war mit seiner Familie 1848 aus dem pfälzischen Lingenfeld nach New Jersey ausgewandert, wo er sich in der Ortschaft Elizabeth ansiedelte.

Die Benennung seines ersten amerikanischen Kindes nach dem neuen Heimatort war ein symbolischer Akt; die Familie Lutz amerikanisierte sich viel konsequenter als die Feiningers. Elizabeths Vater kämpfte im Bürgerkrieg für die Nordstaaten als Captain und wurde in der legendären Schlacht am Bull Run verwundet.[6] Auch Karl Feininger kämpfte für die Nordstaaten, allerdings nicht mit der Waffe in der Hand. Er war nach seiner Ausbildung zum Geiger im September 1864 gerade noch rechtzeitig aus Deutschland in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt, um sich für die letzten Bürgerkriegsmonate zum Armeedienst zu melden, jedoch nicht in seinem Heimatstaat, der zur abtrünnigen Konföderation zählte, sondern in einem Freiwilligenkorps des zu den Nordstaaten gehörenden New Hampshire: als Musiker der Militärkapelle der New Hampshire’s Second Brigade, die dann nach dem Sieg ausgerechnet in South Carolina stationiert wurde. Karl Feininger diente dort unter dem Namen Frederick Hoffman – wie sein Enkel Theodore Lux Feininger vermutete, um seine Eltern nicht dadurch zu kompromittieren, dass ihr Sohn Teil der Besatzungsmacht war.[7] Der Militäreinsatz qualifizierte ihn sofort nach der Entlassung aus der Armee im Juli 1865 für seine erste Stelle: als Leiter der Musikabteilung in einem Mädchen-College in Plainfield, New Jersey, einem Vorort von New York City. Siebzehn Jahre lang bekleidete Karl Feininger diese Position, und dort verliebte er sich in Elizabeth Lutz, die er selbst als neue Lehrkraft verpflichtet hatte.[8] Sie heirateten am 21. April 1870; im Jahr danach, am 17. Juli, kam ihr erstes Kind zur Welt, ein Sohn, die beiden Töchter Helen und Elsa folgten 1873 und 1876.

Carl Léonell bekam seinen Doppelvornamen nach dem Vater und gemäß einer frankophilen Tradition in der Familie Lutz – Elizabeths Vater Jean-Baptiste war geboren worden, als die Pfalz Bestandteil des französischen Kaiserreichs war. Die junge Familie war nach Manhattan gezogen, in ein Haus in der 53. Straße, nur ein paar Blocks entfernt vom Central Park. Daheim wurde vor allem Deutsch gesprochen, und das Musizieren war selbstverständlicher Teil des Familienlebens. «Ich erinnere mich gut daran, dass wir, als ich ein kleiner Junge von vier oder fünf Jahren war, ganz allein in einem dreistöckigen Gebäude lebten», erinnerte sich Feininger 1905. «Ich saß gewöhnlich im halbdunklen großen Speisezimmer im Untergeschoss. Dessen großer Ofen heizte auch das darüberliegende Musikzimmer. Die Klappe des Ofens war für mich geöffnet worden, damit ich besser hören konnte – und so saß ich da – vollständig gebannt, während meine Eltern spielten, mein Vater die Geige, meine Mutter begleitete ihn auf dem Klavier, Musik von Bach, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Schubert! Mich durchliefen Wellen des Wohlgefallens – ich glaube, niemand begriff, was mir da widerfuhr; trotzdem hielt mein Vater mich später nicht für besonders musikalisch.»[9] So war Lyonel bereits neun Jahre alt, als sein Vater ihn an der Geige auszubilden begann; das Klavierspielen hatte ihm die Mutter da schon beigebracht. Er erwies sich immerhin als so begabt, dass er im privaten Rahmen mit zwölf seine ersten Auftritte als Violinist hatte.

Doch eine noch weitaus größere Leidenschaft war das Zeichnen. Als Kind freundete er sich mit dem gleichfalls deutschstämmigen H. Francis Kortheuer an, dessen Tante den beiden Jungen ersten Kunstunterricht erteilte. Fanatisch zeichnete Feininger am Hafen, wo er Schiffe beobachtete. Das war der Beginn einer lebenslangen motivischen Vorliebe, während sich im Fall der Dampflokomotiven, die ihn als Kind in der Grand Central Station und anderen Bahnhöfen von Manhattan ebenfalls beeindruckten, die Faszination des erwachsenen Künstlers unter dem Eindruck der Truppen- und Materialtransportzüge im Ersten Weltkrieg wieder abkühlen sollte. Weil die Eltern in den langen College-Sommerferien, und wann immer sie es sonst ermöglichen konnten, auf mitunter monatelange Konzertreisen gingen, gaben sie ihre drei Kinder währenddessen zur Betreuung an ein befreundetes Farmerehepaar im ländlichen Connecticut, wo Feininger seine Begeisterung für Kleinstadtmotive entwickelte – zweites Hauptmotiv des gesamten künstlerischen Schaffens. Die regelmäßige Trennung der Familie war aber auch der Ursprung seines Rückzugs in eine ganz eigene phantastische Welt: «Wir vergaßen unsere Eltern während ihrer Abwesenheiten fast; die braven Bauersleute in Sharon standen uns viel näher als unsere beinahe hypothetischen Eltern; so ziemlich das Einzige, was wir über sie wussten, hörten wir von anderen Leuten, was sie für uns sehr besonders und ungewöhnlich machte: meine Mutter zur allerschönsten Dame, meinen Vater zum größten Geiger der Welt.»[10]

Ein Jahrzehnt später, in Berlin, sollte sich diese Idealvorstellung als Trugbild erweisen, denn die Ehe der Feiningers steckte in einer tiefen Krise. Kurz nachdem ihr Sohn sein Studium an der Königlichen Akademie aufgenommen hatte, trennten sich die Eltern, und Karl Feininger ging 1889 nach New York zurück, während die beiden Töchter zur Mutter nach Berlin zogen. Da aber Elizabeth Feininger die Wohnung Unter den Linden nicht mehr halten konnte, wechselte sie mit ihren drei Kindern in eine Pension. Fortan arbeitete sie als Klavier- und Gesangslehrerin; die Ehe sollte 1895 geschieden werden. Lyonel Feininger flüchtete sich angesichts dieser familiären Entwicklungen noch tiefer in seine Selbstwahrnehmung als Außenseiter. Als Alfred H. Barr, der Direktor des Museum of Modern Art in New York, ihn 1944 nach seinem Verhältnis zu Amerika befragte, antwortete Feininger ihm: «Es gab nie einen überzeugteren amerikanischen Jungen als mich. Und in Deutschland, in den ersten paar Jahren dort drüben, war ich hoffnungslos heimwehkrank.»[11] Das kam auch in seinem äußeren Erscheinungsbild zum Ausdruck. Stolz schrieb er 1894 an Kortheuer: «Manchmal kommt es mir unmöglich vor, dass ich jemals in Amerika gelebt haben soll, aber dennoch versichere ich Dir, dass ich trotz der seit 6½ Jahren anhaltenden ‹Verunreinigung› mit Deutschen nichts von meiner amerikanischen Erscheinung eingebüßt habe.»[12]

Der Schriftsteller Walter Mehring erinnerte sich noch nach Jahrzehnten an die Faszination, die Feiningers Selbststilisierung zum Amerikaner in Berlin auf ihn als Kind ausgeübt hatte, als er den Zeichner in der Redaktion der Satirezeitschrift «Ulk» kennenlernte, wo sowohl sein Vater Sigmar Mehring als auch Feininger arbeiteten: «Hochaufgeschossen, langbeinig, federnd, reitgertenschlank, mit scharfer, witternder Windhundnase, mit vorgespitztem Kinn, dünnen, zurückgekniffenen, doch sanfmütigen Lefzen: so schweift er auf den Prärien meiner frühesten Trapper- und Indianervorstellungen.»[13] Feiningers Bekanntschaften in Berlin rekrutierten sich fast ausschließlich aus anderen Studenten englischsprachiger Herkunft; sobald er mit Zeitschriftenillustrationen sein erstes eigenes Geld verdiente, verließ er die Pension und nahm sich gemeinsam mit zweien dieser Freunde eine Studentenbude. Wichtigster Gesprächspartner aber blieb der alte Freund Kortheuer, der in seinen Briefen dem heimwehkranken New Yorker immer wieder über das Leben in «dear old America» erzählen musste. Heimat in Deutschland bot alleine die Kunst; im Februar 1888 schrieb Feininger an Kortheuer: «Willst Du ein Maler und mein Kamerad fürs ganze Leben sein? Ich liebe sie [die Kunst] und bin so überzeugt von meiner Berufung dazu, dass das Leben nicht lebenswert wäre, würde ich ihr nicht folgen.»[14] Das hielt ihn vorerst noch in Deutschland, an der Akademie. Aber im März 1890 war ganz klar: «Ich mag Deutschland immer weniger. Ich sehe es vielmehr als ein Gefängnis an und würde alles geben, um nach Amerika zurückzukommen.»[15]

Drei Monate später schien es so weit zu sein. «Mein Vater trifft in 3 Wochen hier ein», schrieb er Mary Werner, der Schwester seines australischen Mitbewohners Fred Werner. «Er wird sich nur zwei Monate hier aufhalten, und dann nimmt er mich mit nach Amerika zurück. So könnte mein nächster Brief aus New York kommen. Ich werde sehr glücklich darüber sein, aus diesem öden Land ins alte Amerika zurückzugelangen, werde Fred aber vermissen. (…) Wenn ich in New York ankomme, will ich für amerikanische Magazine und Wochenzeitschriften illustrieren. Das wird viel angenehmer sein, als für die dummen deutschen Zeitungen zu zeichnen, auch wenn ich hier nennenswerte Summen damit verdiene.»[16] Feininger hatte mittlerweile einige Zeichnungen veröffentlichen können, und so bekam er das Gefühl, dass sich ihm hier ein künstlerischer Berufsweg auftat, der nicht an Berlin gebunden sein musste. Dass die Rückkehr des Vaters pünktlich zu seinem neunzehnten Geburtstag erfolgen sollte, weckte in Feininger zusätzlich die Erwartung, als besonderes Geschenk die Heimkehr nach New York in Empfang nehmen zu können.

Doch diese Hoffnung wurde bitter enttäuscht. Die Reise des Vaters hatte einen ganz anderen Zweck: Er kam, um ein Exempel zu statuieren. Lyonel Feininger hatte im Frühjahr 1890 für drei Mark seine Uhr versetzt, um einem Berliner Kommilitonen finanziell auszuhelfen. Darin erkannte Karl Feininger das klare Anzeichen, dass seinem Sohn eine strenge väterliche Hand fehlte, und er meldete ihn für den Herbst auf einem Jesuitenkolleg im weit entfernten Lüttich an, um den angeblich schädlichen Einfluss der Berliner Freunde zu beenden. Lyonel Feininger war sowohl vom Vater enttäuscht als auch vor ihnen blamiert. Gegenüber seinem zweiten Mitbewohner, dem amerikanischen Kunststudenten Alfred Vance Churchill, beschönigte er die verhinderte Rückkehr nach New York als Aufbruch nach Paris. Drei Wochen nach der Ankunft in Lüttich schrieb er ihm: «Was tue ich hier in einem französischsprachigen Jesuitenkolleg? Ich bin hier aus dem einzigen Grund, das französische parly-voom zu erlernen und neben der Sprache so viele Informationen einzusaugen, wie sie in meine Gehörgänge eindringen und sich der formbaren Oberfläche meines Intellekts einprägen können. Dear old Al! um offen zu sprechen: Die französische Sprache wird mir in der französischen Hauptstadt nützlich sein, in Paris, wohin ich höchstwahrscheinlich gehen werde, wenn ich hier fertig bin! Der Grund, warum ich nicht in New York bin, ist vor allem der, dass mein Vater für einen zweimonatigen Besuch nach Berlin kam und wir eine große Unterredung hatten, deren Ergebnis war, dass ich während der nächsten zwei oder drei Jahre zunächst einmal so viel Ausbildung wie nur möglich bekommen soll, um mich zufriedenstellend zu entwickeln, und dann darf ich entweder nach München oder Paris gehen. Wenn es dabei bleibt, dass ich wirklich wählen kann, wenn die Zeit reif ist, kannst Du sicher sein, dass ich nach Paris gehen werde.»[17]

Das klingt selbstbewusst, aber in Wirklichkeit war einmal mehr über Feiningers Kopf hinweg entschieden worden, und er empfand das Scheitern seiner Amerikapläne als traumatisch. Noch fast vierzig Jahre später erinnerte er sich in einem Brief, den er seiner Frau aus Anlass des neunzehnten Geburtstags ihres Sohnes Laurence schrieb, an den eigenen neunzehnten Geburtstag und den damaligen Schock darüber, dass ihn drei Mark die erträumte amerikanische Zukunft kosten sollten. Bis zur Abfahrt aus Berlin nach Lüttich am 2. September 1890 habe Karl Feininger zudem nicht mehr mit ihm gesprochen.[18] Nach dem Abschied auf dem Bahnhof sollten sich Vater und Sohn nie mehr wiedersehen; der eine würde zurück nach New York fahren, und dem anderen wurde diese Heimkehr versagt. Auch wenn die Rede von einer amerikanischen Zukunft ein Cantus firmus in Feiningers Äußerungen blieb, war damit sein Verbleiben in Deutschland festgelegt, ohne dass er es wahrhaben wollte.

Der Zeitpunkt für diesen Bruch in der Biographie hätte kaum heikler sein können. Feininger hatte ja seine ersten beruflichen Erfolge gerade hinter sich. Vermittelt hatte sie ihm der zwölf Jahre ältere Karikaturist Johann Bahr, den Feininger als Pensionsgast kennengelernt hatte, als er noch bei seiner Mutter wohnte. Bahr führte den unbekannten jungen Amerikaner bei einigen von ihm belieferten Zeitschriften ein, «gelegentlich brachte er Zeichnungen von mir zu der Redaktion der ‹Humoristischen Blätter› und des ‹Dorfbarbiers›, und wie stolz und glücklich machte es mich, wenn Bahr (…) mir mitteilen konnte, diese oder jene Karikatur ‹hatte gefallen› und ‹wurde akzeptiert›, worauf er 3 Mark als mein Honorar auf den Tisch legte!»[19]

Im Mai 1890 hatte Feininger einem seiner Freunde stolz vermeldet: «Ich habe gleich mehrere Aufträge für jeweils 5 oder 6 Zeichnungen von den ‹Humoristischen Blättern› und habe bereits einige Zeichnungen in meinem besten Stil, formvollendet für diese Wochenschrift gemacht. (…) Bislang habe ich 217 Mark verdient! Ich lege ein kleines Beispiel Tuscharbeit bei, die ich kürzlich angefertigt habe, aber im Regelfall zeichne ich nur mit der Feder. Ich mache [für die Zeitschrift] nur selten phantastische Motive. Das wird aber wieder mehr werden, denn ich arbeite gerade an regelrechten Lagerbeständen der lebendigsten, schrecklichsten, drastischsten Chiaroscuro-Effekte, die die Menschheit jemals gesehen oder erträumt hat – natürlich nicht bevölkert, denn meine Einbildungskraft reicht generell nicht hin, um Figuren zu ersinnen, die drastisch genug für diese Umgebungen wären. Mein Einfallsreichtum wird täglich größer, aber bevor ich nicht mehrere Jahre Akt gezeichnet habe, werde ich meinem eigenen Anspruch an das, was die göttliche menschliche Gestalt betrifft, nicht entsprechen.»[20] Weder an dieses leicht frivol formulierte Ansinnen noch an die Fortsetzung der so erfolgreich begonnenen Zusammenarbeit mit einer der damals beliebtesten deutschsprachigen Satirezeitschriften war dann im Jesuitenkolleg noch zu denken: «Derzeit laufe ich Gefahr, meine Zeichenkünste einzubüßen, denn ich habe wenig Zeit zum Üben», schrieb er demselben Freund kurz nach seiner Ankunft in Belgien. «Allerdings habe ich mich seit dem Frühjahr stark verbessert, habe einiges Geld durch die Zeitungen verdient und – was noch erfreulicher zu berichten ist – radikale Verbesserungen beim Skizzieren in freier Natur erreicht!»[21]

Das war der Beginn jener feiningertypischen kleinen Zeichnungen, die er später seine «Naturnotizen» nennen sollte – ein unerschöpfliches Kompendium von Gebäuden, Typen und Szenerien, die ihn fasziniert hatten, das zur Grundlage seines gesamten malerischen und graphischen Werks wurde. In den kleinen belgischen Ortschaften rund um Lüttich fand Feininger zum ersten Mal das Erscheinungsbild jenes alteuropäischen Dorfs, das er später so häufig als Motiv wählte. Und auf dem Weg von Berlin dahin hatte er noch einen mehrtägigen Abstecher nach Brüssel gemacht und dort einen Stadttyp kennengelernt, der nichts mit den relativ jungen Metropolen zu tun hatte, die ihm bislang vertraut waren. Dem Pittoresken gehörte fortan seine große Liebe.

Zeichner aus eigenem Entschluss

Im Mai 1891 war Feiningers belgische Strafzeit vorbei und von Paris erst einmal keine Rede mehr; er ging zurück nach Berlin, wo er in der Dreizimmerwohnung unterkam, die seine Mutter mit den beiden Schwestern mittlerweile gemietet hatte, und schrieb sich für einen Malkurs in der privaten Kunstschule von Adolf Schlabitz ein, der in Frankreich ausgebildet worden war und die Pleinair-Malerei propagierte. An die Königliche Akademie zog es Feininger erst wieder im Herbst, wobei er dann das umsetzte, was er Churchill im Jahr zuvor angekündigt hatte: Als Schüler in der Höheren Antikenklasse betrieb er intensives Aktstudium. Vor allem aber bemühte er sich wieder um Zeitschriftenengagements als Illustrator, und diesmal tat er das in Berlin selbst, während sein bisheriger Hauptauftraggeber, die «Humoristischen Blätter», in Wien angesiedelt war. Die erst 1873 begründete Publikation kopierte damals erfolgreich den Stil der berühmten «Fliegenden Blätter», die seit 1844 in München herausgegeben wurden und von der politischen Aufbruchstimmung des Vormärz profitiert hatten: Karikaturen, zuvor in Deutschland kaum populär, versprachen in der zweiten Jahrhunderthälfte ein großes Geschäft. Bereits 1848 wurden die «Fliegenden Blätter» um die Schwesterpublikation «Münchener Bilderbögen» ergänzt, die alle zwei Wochen als einzelnes Blatt mit jeweils einer Bildergeschichte erschienen. In beiden Publikationen fand von 1859 an Wilhelm Busch sein Forum, und dessen Stil prägte nicht nur das deutsche, sondern seit den späten sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts, als «Max und Moritz» ihren Siegeszug rund um die Welt antraten, ebenso das internationale Verständnis von witzigen Illustrationen. Und nicht zuletzt Lyonel Feininger, der Busch bewunderte und anfangs nachahmte.

Die Wiener Redakteure der «Humoristischen Blätter» glaubten 1890 denn auch, in dem noch nicht einmal Zwanzigjährigen einen neuen Busch gefunden zu haben. Dabei übersahen sie den entscheidenden Unterschied: Busch schrieb die Texte zu seinen Bildergeschichten und Illustrationen selbst; Feininger dagegen fertigte Zeichnungen zu von der Redaktion vorgegebenen Texten an. Die größte Verwandtschaft lag im technischen Produktionsprozess des Holzstichs: Die Stecher, die die Vorzeichnungen der Illustratoren für die «Humoristischen Blätter» für den Druck in Holzblöcke schnitten, waren angehalten, dabei den erfolgreichen Stil des Münchner Vorbilds zu imitieren. Busch war mit seinen Zeichnungen dieser schnellen und dadurch billigen Xylographietechnik entgegengekommen, weil er auf fließende Linien ohne allzu viele Details im Hintergrund setzte; er war ein Meister der Auslassung, mit sicherem Verständnis dafür, was eine Geschichte an konkreter Darstellung brauchte und was nicht. Er wusste, dass sein Publikum gerade bei Bildergeschichten einmal eingeführte Elemente wie etwa Möbelstücke oder Landschaftsbestandteile im Geiste einfach ergänzen würde, wenn er sie auf den Folgebildern bisweilen wegließ. So reduzierte sich sein Strich immer mehr und fand zu jenem unverkennbaren Schwung, den in den Folgejahrzehnten etliche Illustratoren nachzuahmen versuchten, insbesondere die ersten amerikanischen Comiczeichner. Und da Busch einen Teil der Arbeit an den Holzblöcken selbst übernahm, nämlich die Übertragung der Vorlage darauf, sodass dem Stecher nur noch das Aushöhlen überlassen war, um den Druckstock zu erstellen, kam das Ergebnis den eigentlichen Bleistiftvorzeichnungen so nahe wie nur möglich. Solche Mühe des «ins Holz Gehens», wie Busch die zeitaufwendige und durch die Wiederholung der Zeichnung für ihn langweilige Arbeit nannte, machten sich andere Zeichner nicht.

Auch Feininger nicht. Er beschränkte sich außerdem auf Einzelzeichnungen und war dadurch weitaus detailversessener als Busch. Die Vorlagen schickte er nach Wien, wo sie dann gestochen wurden, und somit konnte sein Stil dem Zeitgeschmack noch besser angepasst werden, indem die Holzstecher glätteten, was von Beginn an Merkmal des jungen Künstlers war: seine Freude an einer kantigen Linienführung, die etwas Nervöses in die Komposition brachte, eine Vorahnung jener Aufsplitterung oder besser: Auskristallisierung der Welt, die Feininger als Maler und Graphiker zwanzig Jahre später im Anschluss an den Kubismus zu seinem ureigenen Ausdrucksmittel machen sollte. Die Physiognomien seiner frühen Witzfiguren – denn darum handelte es sich erst einmal; Karikaturist wurde er erst später – waren expressiver, detaillierter, auch im dann schließlich doch karikaturesken Sinne hässlicher als in Buschs Bildern. Und zu einem wirklich eigenständigen Stil fand Feininger erst, als bei seinen Blättern die Farbe mit ins Spiel kam. Und die Fläche einer ganzen Zeitschriftenseite.

Beides bekam man als deutscher Illustrator in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts nur dann zugestanden, wenn man das Titelbild einer Publikation gestaltete. Farbdruck war vorerst noch zu teuer für das ganze Blatt, aber als Blickfang auf dem Cover wurde er nun vermehrt eingesetzt. Zumal sich die großen Berliner Zeitungshäuser eigene humoristische Zeitschriften zugelegt hatten, die sich optisch vom nahezu rein typographisch bestimmten Erscheinungsbild der Tageszeitungen unterscheiden sollten, mit denen zusammen sie im Straßenverkauf angeboten wurden. Deshalb war der Anteil an Illustrationen darin höher als in den älteren Humormagazinen, und Farbtitelseiten waren Pflicht. Seine ersten Aufträge erhielt Feininger 1894 vom «Ulk», einem Humormagazin, das sich seine Reputation vor allem mit politischer Bildsatire erworben hatte und im Verlag von Rudolf Mosse erschien, der das liberale «Berliner Tageblatt» herausgab, dessen Beilage der «Ulk» war.

Damit wurde auch die politische Neigung Feiningers erstmals deutlich. Sie war entscheidend geprägt worden durch einen sechsmonatigen Aufenthalt, der ihn von November 1892 bis zum folgenden Mai doch noch nach Paris geführt hatte: zum Studium an der privaten Académie Colarossi, die damals als ungleich progressiver galt als die staatlichen französischen Kunstakademien. Typischerweise ließen sich dort schon gestandene Künstler schulen, und Feininger war deshalb einer der jüngsten Studenten. Die älteren Kollegen führten ihn in die Pariser Szene der Dritten Republik ein, und durch die im Europa dieser Zeit einmaligen publizistischen Schlachten um die öffentliche Meinung bekam Feininger erstmals eine Vorstellung davon, was die Macht von Karikaturen bedeuten konnte. Als er nach Berlin zurückkam, erschien ihm seine ursprüngliche Vorstellung, Maler zu werden, plötzlich weitaus weniger attraktiv. Feininger machte sich als Illustrator selbständig, und sein Hauptmetier wurde die Karikatur – Ulrich Luckhardt, der beste Kenner dieses Werkkomplexes, hat insgesamt fast tausendachthundert Zeichnungen aufgestöbert, die Feininger in verschiedenen Publikationen publiziert hat, die meisten davon angesiedelt in Berlin.[1] Die Möglichkeiten, die sich ihm in der Reichshauptstadt boten, hatten Feininger nach der Rückkehr aus Paris dazu gebracht, seinen ständigen Amerikaplänen abzuschwören und die Ausbildung an der Königlichen Akademie abzubrechen: «Erst einmal bin ich zufrieden, meine eigene Kunst für eine Weile zu pflegen, und da es nirgendwo in Europa leichter für einen Anfänger ist als in Berlin, bin ich auch zufrieden, noch eine Weile hierzubleiben. Die Mehrheit der Kunststudenten ist, wie Du sagen würdest, rotten. Oh, was war ich enttäuscht von meinen Landsleuten!», schrieb er dem inzwischen wieder in Amerika lebenden Studienfreund Alfred Vance Churchill.[2]

Dennoch streckte er nun seine Fühler ebenso in Richtung der Presse in den Vereinigten Staaten aus, wobei ihm seine intensiven Kontakte zur amerikanischen Community in der Reichshauptstadt halfen. Im Januar 1894 ergatterte er einen ersten Auftrag aus der Heimat: Der Kinderzeitschrift «Harper’s Young People» hatten einige von ihm probeweise eingesandte Blätter mit phantastischen Motiven, auf die sich Feininger in den Jahren davor spezialisiert hatte, gefallen, und sie schickte ihm Kurzgeschichten zur Illustration. Im Jahr darauf änderte die Zeitschrift Name und Zielgruppe: Fortan sollte sie als «Harper’s Round Table» Jugendliche ansprechen, und vor allem ihr Chefredakteur, der als Satiriker in New York schon lange bekannte John Kendrick Bangs, blühte angesichts der neuen Ausrichtung auf. Für Feininger schwärmte er besonders, darum ließ er ihn freie Zeichnungen aus Berlin schicken, um die herum Bangs dann Nonsensgeschichten schrieb.[3] Der deutsche Hintergrund des Illustrators war entscheidend für die Aufträge gewesen. Bereits beim ersten hatte es sich um Illustrationen für eine Geschichte namens «Wie Fritz zum Zauberer wurde» gehandelt, angesiedelt in einem Ort namens «Schnitzelhammerstein-on-the-Zugwitz». Spätere Aufträge verlangten nach Schweizer Motiven, und bei «Harper’s» erwartete man eine Fortführung des teutonischen Touchs. Aber erstmals wurden Feininger dabei eigene Bildideen abverlangt, und das wiederum festigte sein Selbstvertrauen gegenüber deutschen Auftraggebern.

In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre arbeitete er sich so zu einem der gefragtesten Karikaturisten von Berlin hoch. In den erst 1886 gegründeten «Lustigen Blättern», die anfangs als Wochenbeilage zur Tageszeitung «Berliner Börsen-Courier» erschienen, seit 1891 aber separat herauskamen und Furore machten, war Feininger von 1896 an vertreten, und nur ein Jahr später bekam er eine erste Festanstellung beim «Ulk», weil man dort fürchtete, dass er zu viel für die Konkurrenz arbeiten könnte. Redaktionsarbeit aber war nichts für den Individualisten Feininger, schon am 1. Februar 1898 wurde der Vertrag mit der Zeitschrift wieder aufgelöst. Nachdem er danach vor allem kleinformatige Witzzeichnungen für den Innenteil der «Lustigen Blätter» gezeichnet hatte, war er von 1899 an regelmäßig mit farbigen Titelblättern vertreten. Spätestens zur Jahrhundertwende war Feininger zum Star unter den Berliner humoristischen Illustratoren geworden, anerkannt von allen Seiten. Seine Karikaturen erschienen auch in den kurzlebigen Satirezeitschriften «Das Narrenschiff» und «Der liebe Augustin» sowie im sozialistisch ausgerichteten und deshalb beim bürgerlichen Publikum verrufenen Satiremagazin «Der wahre Jacob».

Er legte seine im Regelfall ganzseitigen Blätter in einem Stil an, der mit allem brach, was man kannte: Freiflächen, in kräftigen Farben monochrom gedruckt, wurden wichtige Bildelemente, die Physiognomien der Figuren wurden ins Groteske verlängert, und neben die Kontur trat die Kolorierung als gleichberechtigtes künstlerisches Mittel – Lyonel Feininger hatte in Paris die japanischen Farbholzschnitte, die dort groß in Mode waren, studiert. Der Jugendstil findet bei ihm einen frühen Ausdruck, aber immer bewahrte er den karikaturesken, im doppelten Sinne verzeichnenden Blick: Er beobachtete, und er formte um. Originalitäts- und Schönheitsideal entstanden aus dem Bedürfnis nach Gewitztheit.

In einem Brief an seine spätere Frau Julia Berg schrieb er auf dem Höhepunkt seines Erfolgs in diesem Metier: «Dafür bin ich, dass ich solche Phantasien habe, eben Karikaturist, ein Mensch, der alles stärker empfindet als die vorgeschriebene Norm; auch, ja vor allen Dingen die Schönheit! Grotesker Gedanke, verdammt zu sein in ewiger Travestie zu schaffen und zu bilden; im Innern ein Himmel von Schönheit, die die Alltagsphilister niemals so empfinden können, die das Wort von Schönheit ewig im Munde führen – kein Wunder, dass wir vom ‹Bau›, wir Karikaturisten aus Innerlichkeit, dass wir alle melancholisch werden.»[4] Die Eigencharakterisierung als «Bauarbeiter» zeigt indes auch, als wie drückend Feininger trotz seines Erfolgs damals die Tätigkeit als Karikaturist empfand. Oder gerade wegen seines Erfolgs, denn die Anfragen von Zeitschriften hatten sich gehäuft; er kam mit der meist tagesaktuellen Produktion kaum nach, und künstlerische Freiheit galt in den Redaktionen nicht viel. Nach wie vor blieben es meist Auftragsarbeiten, klar definiert bezüglich Gegenstand und politischer Aussage. Das Einzige, worauf Feininger selbst einwirken konnte, war die Form der Darstellung.

In einer 1902 für die «Lustigen Blätter» gezeichneten Karikatur, «Das Friedens-Pfeifchen», zeigt sich der künstlerische Zwiespalt Feiningers perfekt. Porträtiert sind der britische König Eduard VII., der erst im Jahr zuvor als Nachfolger der mehr als sechs Jahrzehnte regierenden Queen Victoria den Thron bestiegen hatte – im Alter von fast sechzig Jahren –, und hinter ihm sein Kolonialminister Joseph Chamberlain. Dieser war um die Jahrhundertwende ein in Deutschland besonders verhasster Politiker, weil ihm der Ausbruch der seit 1895 geführten Burenkriege in Südafrika angelastet wurde, die das Klima zwischen Großbritannien und dem Deutschen Reich nachhaltig vergiftet hatten. Vor dieser historischen Folie ist Feiningers Karikatur zu verstehen, die Eduard VII. als bemüht biederen Phlegmatiker zeigt, während die scharf akzentuierten Züge von Chamberlain als buchstäblichem Mann im Hintergrund von einer ganz anderen, nämlich der in den Augen des Karikaturisten wahren britischen Entschlusskraft zeugen. Nur aus Eduards Pfeifenkopf und dessen Mund steigt der Qualm des titelgebenden «Friedens-Pfeifchens» auf, während Chamberlains Tabak kalt genossen wird, aus der Kriegspfeife. Der Kolonialminister ist als exakt jene graue Eminenz gezeichnet, als die ihn die deutschen Kommentatoren sahen: ein böser Geist des britischen Imperialismus, der hinter der gemütlich wirkenden Fassade des bereits betagten neuen Monarchen seine Ränkespiele aus viktorianischen Tagen fortsetzen konnte. Die Signatur unten rechts weist das Werk übrigens als eigenständige Idee Feiningers aus, also nicht als Auftragsarbeit: «erf. und gez.» steht da unter dem Namenszug – erfunden und gezeichnet.

Wie Feininger das Duo ins Bild setzt, ist nicht nur kompositorisch meisterhaft, sondern auch koloristisch. Der rote Uniformrock des Königs ist der markante Farbakzent auf diesem Titelbild der «Lustigen Blätter», obwohl das fahle Antlitz Eduards die aquarellierte Bleistiftzeichnung dominiert. Die Köpfe sind physiognomisch im korrekten Maßstab gehalten, also nicht nach altem politkarikaturistischen Brauch vergrößert. Und sie sind malerisch aufgefasst: Feininger verzichtet weitgehend auf Konturlinien. Im Gesicht Chamberlains deutet sich bereits die spätere Kristallisierungsästhetik des Künstlers an – es ist gegenüber der massigen unakzentuierten Fläche der königlichen Züge eine wahre Seelenlandschaft, in die sich die charakterlichen Abgründe eingefressen haben. Immer mehr verabschiedete sich der Zeichner von dem, was man von einem Karikaturisten erwartete, und betrieb stattdessen in seinen humoristischen Zeichnungen eine Art Privatvergnügen, in dessen Rahmen er jene Bilderwelten vorbereitete, die 1906 zunächst in zwei für die «Chicago Tribune» angefertigten Comicserien, «The Kin-der-Kids» und «Wee Willie Winkie’s World», Ausdruck fanden.

Die Bedeutung dieser Comics für Leben und Werk von Feininger ist gar nicht zu überschätzen. Vor allem brachte der Auftrag aus Chicago erstmals vollständige finanzielle Sicherheit mit sich. Er hätte ihm auch gestattet, nach Amerika zurückzukehren, doch diese Chance nutzte er nicht, obwohl er noch wenige Jahre zuvor gegenüber seinem Freund Kortheuer in einem Brief von Berlin nach New York gejammert (und damit einen Topos seiner Selbstbetrachtungen begründet) hatte: «Hier sitze ich, durchaus erfolgreich, aber gerade darum unfähig, den Ort meines Erfolgs zu verlassen, weil ich dann anderswo wieder ganz neu beginnen müsste. Ich bin seit mehr als 16 Jahren hier und 32 Jahre alt, bald wird es mehr als mein halbes Leben sein. Doch stell Dir mich nach all diesen Jahren immer noch als typischen Amerikaner vor, dem das aus jeder Pore dringt, sodass die Leute auf der Straße mit Fingern auf mich zeigen: ‹ein echter Amerikaner› [im Original deutsch]. Nun, ich schätze, ich werde eines Tages zurückkommen, aber wann, das wissen nur die Götter!»[5]

In der Tat: Feininger war mittlerweile in jeder Hinsicht in Berlin gut etabliert. Er fühlte sich dort wohl, allerdings gerade nicht wegen des modernen, vibrierenden Lebens in der boomenden Reichshauptstadt, sondern wegen der beschaulichen Aspekte abseits des Zentrums: «Wie habe ich den neuen Westen geliebt, Anfang dieses Jahrhunderts», schrieb er fünf Jahrzehnte später an den befreundeten Bildhauer Gerhard Marcks. «Berlin, ohne Taxis und Autos, war ein Traum, und noch schöner war die Große Berliner Pferdebahn, mit Einspännern über den Hafenplatz, Zweispännern sonst, inclusive der Doppeldecker. Das erste Anzeichen von beginnendem Unheil war doch wohl schon die Einführung der ‹Elektrischen› um 1899, in liebevoller Untermischung mit den Pferdekoben. Später ging’s mit steigernder Rapidität abwärts in das Gewimmel und in die gesteigerten Ansprüche der Weltstadt die dann bald daraus wurde.»[6]

Wobei es gerade dieser Weltstadtanspruch und die damit verbundene Presse- und Kunstkonzentration war, die Feiningers Karriere begünstigten. Als Karikaturist hatte er ein solides Auskommen, und 1901 war ihm auch als Künstler ein Coup gelungen, als er erstmals auf der Jahresausstellung der Berliner Secession mit Zeichnungen vertreten war. Dafür hatte Gustav Fürst gesorgt, ein Maler, der Mitglied dieser avantgardistischen Künstlervereinigung war – und seit kurzer Zeit Feiningers Schwiegervater. Die alte Musikleidenschaft hatte den Karikaturisten 1900 in ein Konzert geführt, wo er sich in die Pianistin Clara Fürst verliebte. Sie war acht Jahre jünger als er und verkehrte, obwohl sie einen jüdischen Vater hatte, in der besseren Berliner Gesellschaft, weil Gustav Fürst als Dekorationsmaler einen ausgezeichneten Ruf in der Reichshauptstadt genoss und zahlreiche großbürgerliche Villen ausgestattet hatte. Nach der Heirat zu Jahresbeginn 1901 zog das Ehepaar Feininger in eine eigene Wilmersdorfer Wohnung, und schon im Dezember wurde die erste Tochter Eleonore geboren; im Jahr darauf folgte mit Marianne das zweite Kind.

Damit schien Feininger eine familiäre Geborgenheit zurückzugewinnen, die er seit der Trennung der Eltern vermisst hatte. Vereinzelte Liebesbeziehungen hatten keine lange Dauer gehabt,[7] und noch weitaus schlimmer war, dass mittlerweile seine Schwestern gestorben waren, beide in kurzem Abstand an Tuberkulose; die jüngere Elsa im Alter von nur zweiundzwanzig am 26. November 1898 und die drei Jahre ältere Helen lediglich sieben Wochen später, am 11. Januar 1899, auf Korsika, wohin sie schon vor dem Tod der Schwester zur Kur geschickt worden war. Feiningers Mutter hatte nun mit Ausnahme des Sohnes keine Verwandten mehr in Deutschland, und deshalb war dessen Familiengründung mit Clara Fürst und die Geburt der beiden Töchter für sie eine Art Kompensation der eigenen persönlichen Verluste.

Umso schwerer traf sie das Scheitern dieser Ehe nach nur vier Jahren, als Feininger sich im Frühling 1905 beim Ostseeurlaub in Julia Berg verliebte, eine mit einem Mediziner verheiratete Berlinerin, die zwar nur ein Jahr jünger war als seine Frau Clara, aber als angehende Malerin auf den Karikaturisten einzuwirken begann, sich ebenfalls für eine künstlerische Laufbahn zu entscheiden. Beide verließen sofort ihre bisherigen Ehepartner, und Feininger machte seine Trennung sogar öffentlich, als er im Juni eine für ihn doppelt ungewöhnliche Arbeit in den «Lustigen Blättern» publizierte. Einerseits war es keine Einzelzeichnung, sondern eine am Vorbild von Wilhelm Busch geschulte gereimte Bildergeschichte über den missglückten Gartenhausbau eines Familienvaters: «Hier dieses Plätzchen mieten wir, / Die Laube mach ich selber hier! / Die Latten her – zur Laubenstütze! / Ich bin der reine Lattenfritze! / Das Werk, es muß den Meister loben, / Herrje, wie steht das da, verschroben! / Das Zeugs in Klumpen werfe ich, / Ex est die Laube! – Na denn nich!»[8] Dazu zeichnete Feininger als Protagonisten sich selbst in seiner typisch amerikanischen Dandykleidung mit Frau und zwei kleinen Töchtern – und im Frust über das missratene Bauwerk als großen Zerstörer des eigenen Heims.

Das zweite Ungewöhnliche war der Signaturzusatz «erf.» als Nachweis der eigenen Autorschaft (wie schon bei der Karikatur Eduards VII.), womit jede Zufälligkeit der autobiographischen Komponente ausgeschlossen wird. Feininger witzelte hier über die eigene Situation, und das zeigt, wie sicher er sich der neuen Liebe war. Er hatte eine Partnerin gefunden, die ihn in seinen künstlerischen Ambitionen bestärkte: «Es ist merkwürdig nur, daß ich solche Bestätigung brauche, seit Jahren mich danach gesehnt habe, einmal das zu hören, was Du mir heute sagtest. … daß auch Du das fandest was ich, bisher allein, gut darin fand.»[9] Clara Feininger hatte ihm solchen Zuspruch anscheinend nie bieten können.

Als er und Julia Berg zusammenkamen, hatte sie sich allerdings bereits entschieden, von Berlin nach Weimar umzuziehen, wo sie Kunst studieren wollte. Doch gerade diese räumliche Trennung so kurz nach dem Beginn ihrer Beziehung festigte diese. Später sollte Lyonel Feininger ihr schreiben: «Schon ‹damals›, als Du nach Weimar gingst, hast Du gleich damit angefangen, mich zu verwöhnen. Es geschah das, in meinem bisherigen Leben Unerhörte, dass ein Mensch (Du, Geliebte! und das war so märchenhaft schön) mir gleich ankündigte bei der ersten Zeile er wolle jeden Tag einen Brief an mich schreiben!»[10] Und so hielten es die späteren Eheleute auch tatsächlich in den folgenden fünfzig Jahren, sobald sie getrennt waren.

Durch seine Besuche bei Julia Berg wurde Feininger von Herbst 1905 an rund um Weimar mit einer Gegend vertraut, die zu einer der wichtigsten Quellen seiner Bildmotive werden sollte. Zuvor aber waren beide gemeinsam in die Sommerfrische gefahren: nach Rügen, wo Feininger schon seit 1901 regelmäßig die Ferien verbracht und Naturnotizen angelegt hatte. Auf den Spaziergängen, die er als junger Mann in und rund um Berlin gemacht hatte, war seine Phantasie nicht angeregt worden: «Ich weiß nicht, warum wir niemals etwas fanden auf unseren Wanderungen in den Vororten, und wieso heute nach sechzig Jahren die Erinnerungen an die Gegend um Berlin mich mit Wehmut erfüllten. (…) Ja, und trotz alledem war Berlin für mich niemals im Bilde zu erfassen.»[11] Aber die Ostseeküste wurde ihm zur festen Inspirationsquelle, und er erkannte in Caspar David Friedrich, der dort ebenfalls viel gezeichnet hatte und zur Jahrhundertwende zunächst von einem norwegischen Kunsthistoriker und dann von den deutschen Museen wiederentdeckt worden war, einen Geistesverwandten. Kunst und Literatur der Romantik hatten den eigenbrötlerischen Feininger bereits früher fasziniert, doch im Falle Friedrichs studierte er nicht nur die Motive akribisch, sondern auch dessen Arbeitsweisen: sowohl die Behandlung von Landschaft und Himmel als kompositorische Einheit als auch die von Friedrich verwendeten graphischen Techniken.

Es war jedoch vor allem Julia Bergs Einfluss, der ihn dazu brachte, mit Radierung und Lithographie diese für ihn neuen Ausdrucksmittel selbst auszuprobieren. Als er die Geliebte in Weimar besuchte, konnte er dort die Druckwerkstätten der Großherzoglichen Gewerbeschule, der Vorläuferinstitution des Bauhauses, nutzen. An Julia Berg bewunderte er aber nicht nur deren künstlerisches Interesse, sondern ebenso ihre Unabhängigkeit. Als Frau Kunst zu studieren, war im Kaiserreich ungewöhnlich, umso mehr, als Julia schon Mitte zwanzig und verheiratet war. Es wurde ihr dadurch erleichtert, dass sie aus einer reichen Kaufmannsfamilie stammte: Die Eltern, Jeanette und Bernhard Lilienfeld, waren konvertierte Juden, die auch ihre einzige Tochter hatten taufen lassen. Die neue Verbindung versprach Feininger also finanzielle Absicherung für den Fall, dass er sich tatsächlich an einer ganz neuen Karriere versuchen wollte. Davon war jedoch zunächst noch keine Rede.

Lyonel Feininger war, nachdem er sich von Clara Feininger getrennt hatte, mit Julia Berg in eine eigene Berliner Wohnung gezogen. Die beiden Töchter blieben bei der Mutter; sie hätten bei der Neuausrichtung des väterlichen Privatlebens nur gestört; Lore Feininger erinnerte sich später: «Wir wurden nicht weiter ‹eingeweiht› und durften nach einigen Jahren unseren Vater besuchen, als dort die ersten zwei Söhne geboren waren.»[12] Lyonel Feininger war sich gewiss, die Liebe seines Lebens gefunden zu haben, und dessen weiterer Verlauf gab ihm recht: Julia Berg blieb bis zum Tod an seiner Seite, das Paar sollte schließlich drei Söhne haben, und die umfangreiche Korrespondenz (mehr als zweitausendvierhundert Briefe), die beide unterhielten, sobald sie – wie kurz auch immer – voneinander getrennt waren, lässt niemals auch nur eine Ahnung von erkaltender Zuneigung füreinander erkennen.

Allerdings ordnete sich die anfangs so selbstbewusste Julia Berg immer mehr Feiningers Interessen unter: Ihm und seiner Arbeit zuliebe begrub sie die eigenen Träume, Malerin zu werden; stattdessen sollte sie im Laufe seines Lebens (und darüber hinaus) zur nimmermüden Managerin des künstlerischen Erfolgs ihres Mannes werden. Das durfte indes nicht nach außen getragen werden, denn Feininger hatte ein traditionelles Geschlechterverständnis, und er wollte nicht vom Organisationsgeschick seiner Frau abhängen – und schon gar nicht von Geldzuwendungen ihrer Eltern. Aus seiner Sicht oblag ihm als Mann die Sicherstellung des gemeinsamen Lebensunterhalts. So schrieb er Ende Oktober 1905, als er und Julia Berg durch deren Abreise zum Studium erst einmal wieder getrennt waren, geradezu beschwörend: «Seit 6 Uhr war ich auf (auch gestern) und habe gut gearbeitet bis jetzt, 11 Uhr. (…) Oktober war ein guter Monat für mich, auch pekuniär, ich hatte 846,70 Mark, und das mit 12 multipliziert ergäbe im Jahr schon 10150,40 Mk – aber es muss noch besser werden, viel besser. Allerdings durch die beiden Blätter allein ist das kaum zu verlangen, aber es kommt ja noch.»[13]

Mit den «beiden Blättern» waren jene Berliner Zeitschriften gemeint, für die Feininger damals als Karikaturist überwiegend tätig war: die «Lustigen Blätter» und der «Ulk», und noch verschwendete er gar keinen Gedanken an einen etwaigen Berufswechsel, zu dem Julia ihn ermutigen wollte. Vielmehr vermeldete er nur drei Tage später einen weiteren Erfolg, als mit der «Berliner Illustrirten Zeitung» das damals populärste – und am besten bezahlende – deutsche Magazin eine Zeichnung von ihm annahm: «Soeben von der ‹Illustrierten› Rohrpost Brief erhalten, die waren von dem gestrigen Regenwurm so entzückt, dass sie gleich dazu eine Ergänzung wollten. Also, das Geschäft geht gut – das ist ja alles extra Arbeit nämlich. Gott, musst Du mich für einen geldgierigen Menschen halten. Du, nicht wahr, die Freude verstehst Du wohl an mir, dass ich jetzt viel verdiene (…) bin plötzlich wieder übermenschlich heiter und stark – elastisch wie ein Gummiball – je tiefer herab ich falle, desto höher springe ich wieder auf. Nur kein Stumpfsinn!»[14] Die Abhängigkeit von finanziellem Erfolg sollte zum Charakteristikum von Feiningers Launen werden.

Das Gefühl, von Julia Bergs Eltern nicht akzeptiert zu werden, dürfte diese Empfindlichkeit verstärkt haben. Das wohlhabende Ehepaar Lilienfeld sah die Verbindung ihres einzigen Kindes mit dem vergleichsweise mittellosen Zeichner skeptisch, zumal beide Liebende noch anderweitig verheiratet waren – ein moralisch höchst dubioses Verhalten im Kaiserreich. Feininger hätte es am liebsten gesehen, wenn sein Privatleben ganz ohne Berührung zu Julias Familie geblieben wäre, aber das war auf Dauer natürlich unmöglich. Nach dem ersten Besuch von Bernhard Lilienfeld bei seiner Tochter in Weimar, von dem er durch einen Brief erfahren hatte, schrieb er zurück: «Ich kann nicht ganz stillschweigend über den Besuch Deines Vaters bei Dir hinweggehen. Nicht als wenn ich etwas dazu sagen könnte – es war zu erwarten, dass er Dich besuchen würde … Seit Deiner Abreise [aus Berlin] scheint er nicht müssig gewesen zu sein (vide der ‹Auskunftsfritze›) … wenn ich nicht immer so ohnmächtig bei der ganzen Sache dastehen müsste, mir ist es ganz schrecklich, so hilflos zu sein. Wenn ich auch nur den Schein der Legitimität für mich hätte … denn mit unserer Moral ist doch nichts für Deinen Vater anzufangen.»[15] Diese außermoralische Legitimität versprach sich Feininger allein von finanziellem Erfolg, mit dem er vor den Augen der Eltern seiner Geliebten Gnade zu finden hoffte.

Eine nachhaltige Erhöhung seiner Einkünfte aber erwartete Feininger schon seit den Jahren der Mitarbeit an «Harper’s Round Table» weniger von deutschen als von amerikanischen Aufträgen. Und im Februar 1906 war es endlich wieder so weit: «Und dann habe ich ein sehr grosses Ereignis zu berichten, etwas schwer-Wichtiges, etwas worauf ich früher wie auf einen Ruf wartete – meine Zukunft in America. Der Chefredakteur der grössten Chicagoer Zeitung, ‹The Chicago Tribune› war bei mir und will mich haben. Er besah sich meine Arbeiten und wir haben wohl 1½ Stunden gesprochen, er will Sonntag mit mir ins Reine kommen, und – zittere nicht, Liebe Du, ich werde nicht annehmen, ich kann nicht. Vielleicht dass ich ihn dazu kriege in 2–3 Jahren wieder an mich sich zu wenden – aber er hat’s eilig, à brûle pourpoint, und wird wohl nicht wieder mir später den Vorschlag machen. – Ironie des Schicksals.»[16] Der Brief in seinem steten Wechsel zwischen Begeisterung und Abwiegelung betreffs eines etwaigen amerikanischen Abenteuers ist symptomatisch für Feiningers Zerrissenheit zwischen seiner alten und jener neuen europäischen Welt, die ihm durch Julia Berg nun mehr und mehr zur eigentlichen wurde.

Zu seinem Glück wollte ihn James Keeley von der «Chicago Tribune» wirklich um jeden Preis – auch um den einer Lieferung der von Feininger gezeichneten Comicstrips aus Deutschland. Die «Tribune» hatte die Vorstellung, auf dem hart umkämpften amerikanischen Zeitungsmarkt dadurch reüssieren zu können, dass sie in ihrer sonntäglichen Comicbeilage nicht wie ihre Konkurrenten einheimische Zeichner präsentierte, sondern deutsche. Das hatte seinen Grund einmal darin, dass sich im Verbreitungsgebiet des Blattes viele deutsche Einwanderer angesiedelt hatten. Mehr aber noch setzte die Redaktion auf die gute Reputation humoristischer Zeichnungen aus Deutschland, die seit dem Erfolg von Wilhelm Buschs Bildergeschichten und des diese plagiierenden Comicstrips «The Katzenjammer Kids» aus der Feder des deutschen Emigranten Rudolph Dirks in den Vereinigten Staaten als sichere Bank galten. Tatsächlich engagierte die «Chicago Tribune» außer Feininger gleich noch vier weitere deutsche Zeichner – Karl Pommerhanz, Viktor Schramm, Lothar Meggendorfer und den von Feininger empfohlenen Hans Horina –, die allesamt nicht nach Amerika kamen. Das wurde von Keeley sogar als besonderes Qualitätsmerkmal seiner neukonzipierten Comicbeilage vermarktet.