Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

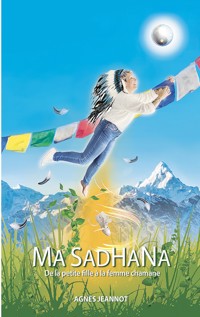

Ce roman-mémoires et de développement personnel révèle avec tendresse et authenticité le parcours chaotique de l'auteure : "De la petite fille à la femme chamane". L'auteure inspire à l'éveil et délivre de précieux conseils dirigés vers une quête du bonheur, de paix et de liberté à être soi. Ce livre est un trésor de découvertes, riche de sujets distincts et dans lequel beaucoup de femmes se reconnaîtront.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 225

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

« Je voudrais que l'on se souvienne de moi comme d'une personne qui voulait être libre, pour que les autres le deviennent aussi »1

À toi ...

1Citation de Rosa Parks

SOMMAIRE

La petite fille

L'adolescente

Doux souvenirs

L'épouse

La maman

En quête de liberté

Les premières épreuves entre 20 et 30 ans

Mon fils, ma bataille

40 ans en chute libre

Le karma de Novembre

Rencontres illusoires

La rencontre avec mon âme jumelle

Ma Sadhana

La femme chamane

La clé du bonheur

Prologue

Mercredi 05 août 2020 j’avais à l'esprit, depuis la veille au soir, l’envie d’écrire un livre.

Cette même soirée, ma fille était à la maison et me confiait, elle aussi, son envie secrète d’écrire mais elle n'avait jamais franchi le pas, du moins pas encore. Je lui souhaite de réaliser ce rêve, elle a la vie devant elle.

J'étais excitée à l'idée d'entamer cette aventure, inquiète de me trouver en tête-à-tête avec moi-même, d'aller puiser des mots dans les profondeurs de mes souvenirs et pas non plus rassurée d'aller réveiller des maux dans la noirceur de mes nuits. C'était pourtant dans le calme nocturne que se révélait le moment le plus propice à l'inspiration, que les meilleures connexions synaptiques ont eu lieu.

J’imaginais un livre qui viendrait mettre un point final à une partie de ma vie, non, que dis-je, à une partie de mon moi . J'avais besoin de faire la paix avec ce moi véritable que je ne connaissais pas encore. Le jour de mes 46 ans, le 26 juillet 2020 sera révélateur.

J’avais eu plusieurs fois envie de retracer mon existence. J’aurais pu tenir un journal, comme le fait ma mère, et le laisser à l’abandon dans un tiroir de mon bureau métallique pour que mes enfants le trouvent à la fin de ma vie. Eh bien ! Non, je décide de me lancer dans l’écriture d’un roman autobiographique, comme mon père a d'ailleurs toujours rêvé de le faire. En même temps, je souhaitais que mon histoire soit inspirante et apporte une certaine guidance au lecteur ou à la lectrice à qui je m'adresse.

Entre nous, je n’ai jamais rendu une rédaction correcte à mon professeur de français, ni même un résumé de livre satisfaisant. Ces livres de poche qu’on nous imposait à lire et que je ne lisais pas, simplement pour être libre de mes choix. A contrario, j’accrochais bien avec l’orthographe mais sans se leurrer je n’étais pas vouée à devenir, modestement, écrivaine.

À l'âge de 40 ans, avec les copains d'une troupe du Roannais, j’avais quand même tenté plusieurs fois l'expérience de l’écriture théâtrale de spectacles musicaux. Cette année 2020, je décidais de ne pas me réinvestir, certainement un signe pour me laisser l’accès à l’écriture d’un autre genre!

J'avais placardé de post-it roses mes passages préférés d'un roman. Je m'étais clapie d’admiration pour les mots accolés les uns aux autres qui décrivaient de douces et profondes émotions d'amour dans un lien d'amitié. J'avais partager cela avec mon ami Nico qui m’assurait que j'étais tout à fait capable, moi aussi, d’écrire de tels mots pour décrire d’aussi grandes émotions. Il croyait en moi et cela m'a donné des ailes, il a été ma locomotive énergétique.

Il est tant d'autres choses encore. Cet homme-là, je..

Je te parlerai de lui un peu plus tard.

Ce soir-là, ma décision était prise : j'allais écrire un livre et il était le premier dans la confidence.

Mon roman raconte les souffrances d’une enfant devenue adolescente puis mère. Comment j'ai sombré en ayant pourtant « tout pour être heureuse ». Cette phrase maudite qui m’a tant fait culpabiliser. N’avais-je pas le droit de me sentir malheureuse ?

J’avais dans la tête depuis hier soir le besoin et l’envie d’écrire CE livre. Mais il n’était pas question que le lecteur s'ennuie en découvrant ligne après ligne mon parcours de vie, année par année les événements marquants des 365 jours qui défilent sous nos pieds, sous nos mains qui travaillent, au travers de nos rides qui sillonnent à présent nos visages : le mien et celui de mon tendre mari.

Il est question de laisser source d'inspiration à découvrir ces tribulations, ce cursus de développement personnel, ce parcours de flamme jumelle, ce cheminement vers la guérison de l'âme, cette vie romancée qui est la mienne.

Il était 1h36 quand mon mari et mon fils, à moitié endormis et en quête de breuvage nocturne, me découvraient dans le salon, en tenue légère, installée dans le canapé avec un cahier à la couverture jaune sur les genoux et un stylo mordillé à son sommet, habituellement destiné à noter les courses.

Je ne savais pas comment procéder, dans quel ordre commencer, mais je venais d'achever ce que serait le prologue de MON livre.

- Chapitre 1 -

La petite fille

« Votre fille a une luxation congénitale de hanche ».

Ce vendredi 26 juillet 1974, le jour de ma naissance, cette hanche gauche devenait l’héroïne diabolique de mon existence.

Mon papa Jean-Pierre et ma maman Marie-Josette, jeunes mariés et parents, ont dû jongler entre leur travail et les allers-retours à Lyon pour mes différentes opérations et hospitalisations.

Ma mère travaillait en équipe dans une usine de tissage et mon père conduisait des engins dans une entreprise de travaux publics en plus d'être pompier volontaire. Il leur fallut faire de nombreuses concessions, et la situation devait être pesante parfois épuisante et éprouvante.

Mettre au monde un enfant différent est un poids. Je ne les ai jamais entendu se plaindre, j'ai reçu de l'attention et de l'amour comme une autre enfant.

J'ai été appareillée de différents dispositifs orthopédiques qui me maintenaient la jambe en abduction (écartée). Mes parents m'ont prodigué des soins au quotidien jusqu'à mes 3 ans. Je ne sais plus à quel âge j'ai pu faire mes premiers pas, mais je me souviens très bien de ce tricycle rouge avec lequel j'arpentais les allées du jardin ouvrier où mes parents cultivaient un petit lopin de terre.

Nous habitions le village de Saint-Symphorien-de-Lay.

J’avais 5 ans quand mes parents et moi quittions « la cagna ». C’est ainsi que l’on surnommait cet appartement du bourg, un peu humide, petit et vétuste . Démuni de salle de bain, Maman me lavait dans la bassine disposée dans l’évier de la souillarde, une pièce d’eau séparée de la cuisine par un rideau. Au centre de la pièce se trouvaient un poêle à bois, une sommaire table en formica et ses 4 chaises sans oublier le buffet assorti.

Une petite pièce voisine dépourvue de fenêtre accueillait un canapé en tissu marron, au-dessus duquel, un filet de pêche avec des coquillages et des étoiles de mer venait orner les murs sombres de ce salon. Il y avait aussi un imposant poste de télévision sur un meuble à roulettes que mon père tournait chaque dimanche pour regarder les informations depuis la cuisine. Je crois que c’est aussi dans ce salon que j’avais, au fil du temps, mon lit à barreaux qui devenait trop petit. J’allais bientôt avoir ma chambre « de grande » dans la nouvelle maison.

Laissez-moi te raconter le dernier Noël à « la cagna ». Il m’a profondément marqué.

J’avais commandé un tableau d’écolière au Père Noël sans vraiment croire que mon vœu serait exaucé. C’était un cadeau beaucoup trop gros pour passer par la cheminée. Mais ce 25 décembre au matin, dans mon jogging bleu, en dessous de ma frange noire en escaliers, mes grands yeux noirs innocents s’émerveillaient. Mon sourire est immortalisé sur une photo, à présent jaunie par le temps. J’étais la plus heureuse des petites filles car il était là, au pied du sapin en plastique sans fioriture extravagante, avec en prime quelques papillotes et une clémentine dans mes pantoufles. En faudrait-il si peu de nos jours pour rendre un enfant heureux ?

Le jour du déménagement arrivait, c’était, il me semble, le 1er mai 1979, j’avais presque 5 ans, sortie de tout soucis locomoteur. Nous partions habiter une grande maison dans un hameau retiré à deux kilomètres et demi du bourg.

L’été qui suivait, c'était les grandes vacances et j'étais invitée à passer un week-end chez ma copine qui portait le même prénom que moi.

Nous n’avions guère dormi cette nuit-là, à ricaner et à jouer au loto des animaux. La journée qui suivit, nous avions joué à cache-cache et fabriqué des colliers avec des graines de melons séchées. J’avais hâte, le soir venu, de l’offrir à ma maman. Mes parents arrivaient et j'étais agitée, ma mère l'avait perçu. Ils acceptaient un apéritif avant de m’emmener à la fête du village voisin à Parigny, où je me réjouissais de retrouver Karine, ma « sœur ». Je me rendais, à ce moment-là, aux toilettes. C’est lorsque j'allais pour ouvrir le verrou que je réalisais être enfermée à l’intérieur. Je comprends en écrivant cette dernière phrase la raison certaine pour laquelle, aujourd'hui, je laisse systématiquement la porte des WC ouverte.

À l’autre bout de la maison, personne ne m’entendait appeler au secours. J’avais eu la bonne idée de monter sur la cuvette pour ouvrir la fenêtre et appeler à l'aide. Enfermée, les minutes devenaient longues et rapidement angoissantes. J’avais donc eu l’autre bonne idée de monter sur la chasse d’eau pour accéder à la fenêtre pour que l’on m’entende mieux. Mais il n’y avait pas de garde-fou… Je l’avais vite compris, ce n’était pas une si bonne idée finalement. Je m’étalais quatre mètres plus bas sur un monticule de terre moelleuse, fraîchement apportée la veille par le maître des lieux. Peut-être avais-je ainsi gagné un petit mètre de chute en moins. Une chose est sûre, j’avais gagné ma survie. Quel ange m’avait protégé ?

Sur le dos, la jambe gauche tordue, une dent ébréchée, la tête embuée je ne percevais que de l’affolement autour de moi. Mon esprit était trop occupé par une grande déception avouée à mes parents, qui me confirmaient que je ne pourrais pas me rendre à la fête. Très vite, je reviens à cette réalité laissant place à la douleur, au drame, aux pensées néfastes qui envahissaient mon esprit. Je pleurais comme une enfant, j'étais une enfant.

Le ballet des sirènes et rapidement celui des pompiers chorégraphiaient mon installation de la civière à cet impressionnant camion rouge jusqu'aux urgences de la clinique.

Tous les jours, à la clinique, les va-et-vient des blouses blanches qui, à l’identique des personnages de télé-réalité, représentaient un panel type de personnalités : La fausse gentille qui venait se planquer pour jouer avec moi et laissait le boulot aux autres ; celle qui râlait tout le temps ; celle qui faisait entrer la bonne humeur dans ma chambre, qui venait m'écouter et considérer la solitude de mon petit cœur et la douleur de mon petit corps ; a contrario, la soignante formatée par excellence, très protocolaire qui tentait de rassurer l’enfant que j'étais, avec des phrases pré-conçues ; et le clou final : « la pète-sec », les cheveux noirs au carré et au regard profond, semblant avoir noyé son âme dans le pétrole, qui, voulant se donner un air supérieur aurait pu terroriser un lion affamé.

Et puis, tous les jours mes parents me rendaient visite, eux qui portent encore aujourd’hui l’empreinte de culpabilité de m’avoir mise au monde avec cette malformation. Tout au moins, ma mère, qui apaise ce sentiment, en étant active à mes côtés. Ma mère est très active, elle a besoin de se mettre en mouvement et de se sentir utile pour les autres.

Karine venait me voir souvent accompagnée de sa mère qui est aussi ma grand-mère de Parigny, sinon elle parcourait la distance qui nous séparait avec sa bicyclette rouge. Nous sommes toutes deux liées comme deux sœurs, simplement là l’une pour l’autre et mutuellement déchirées quand l’une manque à l’autre. Karine est la petite sœur de mon papa, elle est donc ma tante. De cinq ans mon aînée, notre relation est plutôt placée sous le signe de la sororité. Nous entretenons un lien d'âme dont la source d'amour semble intarissable.

J’ai aimé la chaleur et le sentiment d’amour de ces visites-là, mais aussi celles de ma famille et de mes copines, qui équilibraient la balance avec les sentiments liés à la douleur, la solitude, l’enfermement, la déscolarisation et la privation de liberté motrice.

La simple pensée de ces poids au bout de mon lit qui maintenaient mon fémur en traction, et que malencontreusement mes visiteurs accrochaient parfois par mégarde, m’irradie l’os et me parcourt de frissons.

En revanche, j’ai le souvenir qu’être une enfant hospitalisée permettait de recevoir de chouettes cadeaux, comme ce camion citerne auquel je repense. Il était doté de chaque côté, d’un tuyau rigide que je détournais en paille à boire tout en m’amusant à faire des bulles dans l’eau.

Je me souviens également de ce train noir à construire, offert par ma grand-mère paternelle, avec lequel j’ai tant pris de plaisir à l'assembler qu’à le faire rouler indéfiniment sur ses rails bleus. Ma propre fille a joué avec, elle aussi, de longues heures. Je me souviens des aimants rouges et bleus qui permettaient d’accrocher les wagons entre eux. Je m’amusais à forcer le bleu et le bleu ou les deux rouges ensemble, mais rien n’y faisait. Tout est une question d’énergie, de polarité... comme avec les humains : quand ça colle, ça colle, et si ça ne colle pas, alors il vaut mieux ne pas insister, ça ne collera pas ! Ce cadeau était déjà une leçon de vie.

Jusqu’à l’âge de 6 ans, j’ai accumulé un palmarès impressionnant d’anesthésies, ce petit moment de flottement où les rêves les plus fous s’offrent à toi. Puis les piqûres, comme on dit si bien lorsqu’on est enfant, je crois ne m’être jamais habituée. Tu diras ce que tu voudras, ça fait mal une aiguille ! Enfin, les pansements tenus par un sparadrap marron, heureusement qui n'est plus commercialisé, car il s’accrochait telle une sangsue et provoquait une telle douleur tant il était collé à ma peau fine de gamine. Il en suivait généralement une odeur d’éther, ce liquide froid qui venait éliminer le résidu de colle résistant sur l’épiderme.

Les plâtres… Le dernier m'a valu une cicatrice à l’entrecuisse.

J’étais encore privée de ma liberté motrice, mais enfin, je rentrais à la maison. Lieu rassurant où je retrouvais mon environnement, mes parents, l'odeur du linge et de la bonne cuisine de ma maman.

Pour permettre à mon père de me porter plus facilement, un manche de bois était présent entre mes deux jambes maintenu par deux plâtres, un à la jambe gauche pour le fémur en cours de consolidation et un autre, n'occupant qu'une partie de la jambe droite.

Je pouvais ainsi passer de mon lit au canapé, au transat sur la terrasse. De ces endroits, je n’ai pas le souvenir de m’être ennuyée. J’avais appris le canevas, je berçais mon baigneur, je regardais un peu la télévision et il y avait, me semble-t-il, assez souvent du monde à la maison. Le plus frustrant c’était quand des filles, que je désignais de chipies, se faufilaient dans ma chambre alors que je ne pouvais pas les suivre.

Et puis il y avait ces insupportables démangeaisons sous ces dispositifs orthopédiques, mais aussi aux alentours de l’intimité. Maman me mettait du talc poudre pour limiter les brûlures causées par l’urine et le frottement du rebord du plâtre. Encore un peu de patience et sans plus tarder, tout serait terminé.

Nous y voilà, plusieurs semaines plus tard, la coupable s’approchait avec son nez circulaire et sa façon si bruyante de s’exprimer : la scie à plâtre. « Aïe, c’est chaud ! » disais-je à l'homme en blouse blanche.

« Mais non ! » me répondait-il.

La personne du corps médical ne me croyait pas, il me frôlait la peau avec le disque. C’est à lui que je dois ma cicatrice à l’entrecuisse.

Bien sûr j’ai d’autres balafres chirurgicales, dont une de soixante centimètres avec qui je me suis unie par soixante-douze agrafes et dont l’ablation avait été interminable de micro-douleurs, mais celle-là n’avait rien à voir. La cicatrice que cet homme m’avait laissée est celle de la déconsidération.

Il y aura d’autres fois où l’on ne me croira pas...

Tous ces épisodes ne devaient pas m’empêcher de continuer ma route, notamment ma scolarité. Mes camarades avaient fait leur rentrée au CE2, et je venais de les rejoindre dans les premiers frimas de l’automne.

« Alors, t’avais oublié de mettre ton parachute ?!» me lançait un camarade de classe. Je n’étais pas armée pour laisser place à l’humour et souhaitais simplement recevoir un accueil chaleureux de mes copains et copines. Mon âme d'enfant était suffisamment blessée pour entendre une sottise de la sorte. Les mots de ce garçon m'avaient blessé car mes yeux papillonnaient pour lui, c'était mon petit amoureux secret.

Je grandirai et j'en aurai d'autres des amoureux...

- Chapitre 2 -

L'adolescente

Je grandissais et des amoureux, pendant mon adolescence, il y en a eu un certain nombre. Il m'était nécessaire de remplir ce besoin d'amour à l'intérieur de moi pour vibrer, exister.

Mon premier flirt était une histoire invraisemblable. Christophe, un garçon beau comme un ange, il était la coqueluche des filles du collège. J'étais en 4e, j'avais 13 ans, grande timide, complexée par mon corps que je croyais gros parce que les autres le disaient. Ce garçon m'attendait au grillage à l'arrière de la cour, avec un chien en peluche pour me déclarer sa flamme. Ouah, quel pied de nez à toutes ces pimbêches. Quelle belle idylle. Il m'avait invité à une boum, ma première sortie pour laquelle ma mère avait bien voulu tenir tête à mon père pour que je puisse m'y rendre. Comme j'étais fière de sortir avec ce garçon qui me paraissait inaccessible. Derrière son allure de bad boy2, il était respectueux, attentionné, amoureux fou. En quelques mois c'était vite devenu étouffant, il était devenu jaloux et exclusif, possessif. La jeune fille sage et timide, ne doutant pas de ses capacités à donner de l'amour mais plutôt de son pouvoir de séduction, avait grandi au travers de cette relation. Je cessais alors d’idolâtrer ce garçon, je n'étais pas une chose que l'on possédait avec des cadeaux et des mots. Je ressentais une rébellion, je me révélais redoutable en mode chasseuse. Je voulais prendre le pouvoir sur les garçons et décider avec qui je sortirais.

Je visais à sortir avec les plus beaux garçons mais hélas à l’intérieur rien d'extraordinaire.

Physiquement tous très différents, rencontrés au collège, pendant des voyages scolaires, lors des boums, ou encore aux fêtes foraines (le lieu mythique de rencontre étant, croyez-moi, près des autos-tamponneuses). Bref, de belles histoires courtes avec, à chaque fois, des garçons assez bien éduqués dans le respect de la femme.

Mon cœur a battu la chamade pendant une longue période pour un jeune homme à l'allure désinvolte, discret, aux cheveux châtains frisés, de beaux yeux bleus en forme d'amande, pour lequel je craquais littéralement. Ma copine Estelle se demandait ce que je lui trouvais de charmant, surtout dans la façon dont il s'habillait. Peu importe, il avait ce truc qui me faisait vibrer. J'étais amoureuse mais il ne semblait pas vouloir de moi. J'étais blessée, mais je m'accrochais. De temps en temps on sortait ensemble et ma copine ne cessait de me dire « Il se fout de toi mais t'as des peaux de sauc' (saucissons) devant les yeux ! ». Effectivement il a fini par trouver chaussure à son pied, j'ai alors lâché prise.

Je m'amusais et vivais pleinement mon adolescence. Année 1990, 28 juillet, c'était la fête foraine à Neaux, une des premières de l'été. Ma copine Estelle était rentrée manger un bout chez elle, moi je décidais de rester car mon cousin était là avec un de ses amis. J'étais en confiance. Cet homme, environ 24 ans, à la carrure imposante et d'apparence sympathique, marquait sa présence par un regard soutenant et profond. Il était cet autre, qui allait bouleverser ma vie, mais je ne le savais pas encore. L'instant était agréable mais mon cousin et son comparse accumulaient les verres. L'ambiance devenait lourde et moite au milieu de ce brouhaha festif, dans ce bistrot tenu par cette femme de caractère à l'attitude charmeuse et sachant faire consommer les pauvres hommes.

Depuis quatre jours j’avais 16 ans et venais de m’acheter mon premier soutien-gorge « de grande » dont cet homme avait pu deviner la dentelle noire sous ma chemise en jean lorsque je l’avais salué par dessus la table du bar. Largement alcoolisé, l'attitude de mon cousin changeait, il devenait taquin en cherchant d'un doigt à ouvrir ma chemise qui lui offrirait la vue sur mon dessous. L'Autre restait silencieux. Derrière un regard tendre, son esprit de prédateur devait déjà s'affoler.

Mon cousin décidait de partir en me laissant seule avec son ami. Le connaissait-il vraiment pour commettre cette erreur involontaire ? Je me refuse à croire encore aujourd'hui qu'une manigance malsaine ait pu se tramer entre ces deux copains éméchés. Cet homme ne m'avait pas laissé l’autorisation du flirt quand il fourra sa langue dans ma bouche. J'étais à ce moment-là en dehors de mon corps, sous une emprise paralysante, je devenais spectatrice de la scène sans pouvoir réagir.

Il n’y a pas grand intérêt de décrire en ce lieu les mots d’humiliation que ce pervers narcissique m’a prononcés ce soir-là ni les attouchements que ce porc m'a imposés.

Que lui passait-il à présent par la tête ? Avait-il décidé de voir ce que j’étais encore capable de supporter ? Resterais-je silencieuse, bien sage, pour assouvir son envie bestiale de mâle ? Il me faisait alors avancer au milieu des gens en me menaçant et en m'ordonnant de me taire tout en me tenant fermement par la nuque sous ma chevelure noire avec ses grosses mains de salaud pour me mener encore plus à l’écart. Je croisais alors quelques regards, suppliant de l’aide, mais ils n’ont rien perçu, rien fait. Je croisais même celui d’un garçon qui en pinçait pour moi, mais il crut tout autre chose. Lui non plus, n’avait rien compris au travers des mes yeux.

Quel ange, ce jour-là, m’avait donné le courage et la force de me débattre pour m’extirper des griffes de ce violeur ? J'avais crié « Non ! » et il n’était pas arrivé à ses fins. J’ai alors couru sans regarder précisément où j’allais. Je retrouvai avec soulagement mon amie Estelle et d'autres copains au cœur de la fête foraine. Personne n’en saurait rien, j’avais honte et je me sentais responsable, coupable, salie et humiliée.

Je n'aurais pas dû ressentir cela, la responsabilité était uniquement la sienne.

#Balance ton porc3

Non, ce n'est pas utile de balancer son nom. À l'instant où j'écris ces lignes, mon âme est en paix.

Le mieux aurait été de trouver une stratégie pour accueillir l'émotion dévastatrice et l'évacuer au plus vite, peut-être en parlant à quelqu'un de proche, en se faisant aider d'un thérapeute ou en transmutant via l'expression artistique, par exemple, l'écriture, la danse, le sport, la musique, la peinture, la photographie...

Moi je n'ai pas eu les ressources suffisantes pour sortir de mon rôle de victime. Mais je suis convaincue que cette épreuve, aussi difficile qu'elle a été en tant qu'empreinte émotionnelle, a permis de cesser un schéma dans lequel je m'étais engouffrée.

Il me faudra changer la vision que je porte sur « l'amour-eux », rétablir la vérité sur mes propres croyances. L'amour n'est pas possession, ni trophée, ni domination, encore moins consommation. De façon violente, j'étais remise à ma place. Il me faudra alors guérir en ouvrant mon cœur pour de vrai, à de vraies relations, purifier mon âme. Il faudra refaire confiance à l'homme. Mon évolution prendra du temps.

Par ailleurs ma mère, qui habituellement perçoit le moindre détail, n’avait rien détecté et tant mieux. Et qu’aurait dit ou pensé mon père ? Je me satisfais d’avoir pu les protéger de cela. Peut-être m’en voudront-ils aujourd'hui de découvrir seulement maintenant, au creux de ces lignes, cette mésaventure. Rassurez-vous chers parents, cette cicatrice est pansée et fait partie intégrante de mon passé.

Laisse-moi te dire que mes parents sont formidables. Fille unique, ils ne m’ont pourtant jamais gâtée de trop, ni surprotégée en excès. Mes parents ne sont simplement pas des personnes excessives. Pour l’affection non plus, ils ne sont pas très expansifs. Question de génération je suppose car à leur époque, les sentiments et les émotions n'avaient pas de place au cœur du schéma éducatif. Se sont-ils protégés du temps où leur enfance n'était pas si douce, où l'affection n'était pas démontrée ?Quoique aujourd'hui, j'observe avec la maturité de leur âge, qu'ils sont plus à même de montrer leur sensibilité et dévoiler des sentiments jusqu’alors tus. J'aime cette tendresse quelque peu maladroite. J'aime à croire qu'à travers le rayonnement d'amour de la famille, ils puissent guérir leurs empreintes du cœur et y trouver la paix.

Ma mère n’avait donc rien perçu mais s’inquiétait de me voir adopter une toute autre attitude, un autre look aux couleurs sombres, en mode rébellion. Je fréquentais des personnes moins conventionnelles, des zonards, disait-on. J’avais complètement lâché l’école et par conséquent échoué le brevet des collèges. Je devenais à nouveau un souci pour mes parents.

J’allais donc à « la Palma », en pensionnat, une Maison Familiale Rurale à l'Arbresle dans le Rhône. Je redoublais ma 3ème. De nouvelles fréquentations et surtout, une équipe pédagogique bienveillante me redonnaient goût aux études.

Des stages d'insertion professionnelle m’avaient donné l’envie d’avancer vers ma vie d'adulte. J'avais vécu une très belle première expérience, celle des vendanges. J'en ai retiré de grandes valeurs humaines, d'entraide et de travail. J'ai aussi passé un séjour en famille pour assister une maman dans les soins de nursing à son bébé et assurer différentes tâches du quotidien. Là encore naissait un sentiment de valorisation. Cette femme m'avait fait confiance, j'étais capable d'être responsable. Ensuite ce sont les métiers de photographe, coiffeuse et d'aide-soignante que j'ai souhaité découvrir.

Le stage en photographie a été comme une parenthèse enchantée. Tout était simple et sublimé. Monsieur Béguin, grand homme de la photo et de l'humain, m'avait emmené sur le terrain avec lui. Nous avions notamment été dans une école pour des photos de classes, dans un parc de château pour un reportage photo pour des mariés, et même dans une usine de portes et fenêtres en vue d'illustrer un catalogue, et ça, j'avais a-do-ré ! Le reste du temps en boutique était moins passionnant et touchait plus le domaine de la vente. Eh oui ! À cette époque, on vendait des pellicules argentiques et les gens apportaient leurs photos à faire développer.

Cette profession je me voyais l'exercer dans le domaine de la photo publicitaire, c'est à dire en mettant en valeur les objets les plus improbables. Ce métier m'offrirait la possibilité d'être libre, de satisfaire mon besoin de créativité. J'avais tout mis en œuvre pour réussir et j'étais admise à l'école de photographie de Lyon mais mon destin devait être tout autre. Quelle déception quand le maître d'apprentissage, chez qui je comptais démarrer, avait choisi une autre postulante qui avait des notions plus avantageuses.