Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Riva

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

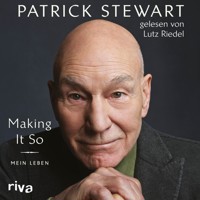

Von gefeierten Bühnenerfolgen bis hin zu legendären Darstellungen im Film – Sir Patrick Stewart hat das Publikum rund um die Welt in seinen Bann gezogen und über Generationen begeistert. Nur wenige Schauspieler können auf eine so vielseitige Karriere zurückblicken. Seine Verkörperung des Captain Jean-Luc Picard in »Star Trek« machte Patrick Stewart weltberühmt, ein breites Publikum kennt ihn zudem als Professor Charles Xavier aus Marvels »X-Men«. Neben seiner Film- und Fernseharbeit feierte er unzählige große Erfolge am Theater, von der renommierten Royal Shakespeare Company bis zu den größten Bühnen der Welt. Mit seiner langersehnten Autobiografie präsentiert Patrick Stewart nun ein intimes Porträt seines beeindruckenden Lebens: vom Aufwachsen in bescheidenen Verhältnissen im englischen Yorkshire bis hin zu weltweitem Ruhm als Hollywood-Star. »Making It So« ist eine überschäumende, fesselnde Lektüre, so erstaunlich und facettenreich wie Sir Patrick selbst.

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Patrick Stewart

Making It So

Patrick Stewart

Making It So

Mein Leben

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen

Wichtiger Hinweis

Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.

1. Auflage 2024

© 2024 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH

Türkenstraße 89

80799 München

Tel.: 089 651285-0

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2023 bei Gallery, einem Imprint von Simon & Schuster, unter dem Titel Making it so. Copyright © 2023 by Camm Lane, Inc. All rights reserved.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.

Übersetzung: Dr. Karlheinz Dürr, Jens Hagestedt, Moritz Langer, Oliver Lingner, Violeta Topalova; vermittelt durch die VerlagsService Mihr GmbH

Redaktion: Werner Wahls

Umschlagabbildung: © Mark Seliger

Satz: Carsten Klein

eBook: ePUBoo.com

ISBN Print 978-3-7423-2666-9

ISBN E-Book (PDF) 978-3-7453-2083-1

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-7453-2382-5

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.rivaverlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de

Zum Gedenken an Ruth Wynn Owen und Cecil Dormand:

Sie begeisterten einen nicht nur für englische Literatur,

sondern auch für die Schauspielerei und die Bedeutung des Theaters.

»Das Gewebe unsres Lebens besteht aus gemischtem Garn, gut und schlecht durcheinander. Unsre Tugenden würden stolz sein, wenn unsre Fehler sie nicht geißelten, und unsre Laster würden verzweifeln, wenn sie nicht von unsern Tugenden ermuntert würden.«

William Shakespeare, Ende gut, alles gut

Inhalt

Kapitel Eins

Kapitel Zwei

Kapitel Drei

Kapitel Vier

Kapitel Fünf

Kapitel Sechs

Kapitel Sieben

Kapitel Acht

Kapitel Neun

Kapitel Zehn

Kapitel Elf

Kapitel Zwölf

Kapitel Dreizehn

Kapitel Vierzehn

Kapitel Fünfzehn

Kapitel Sechzehn

Kapitel Siebzehn

Kapitel Achtzehn

Kapitel Neunzehn

Kapitel Zwanzig

Kapitel Einundzwanzig

Kapitel Zweiundzwanzig

Kapitel Dreiundzwanzig

Kapitel Vierundzwanzig

Kapitel Fünfundzwanzig

Danksagung

Über den Autor

Kapitel Eins

Wir nannten es »das untere Feld« und fragten uns nie, wo über dem unteren das mittlere und das obere Feld liegen könnten. Überlegungen dieser Art waren müßig in unserer Arbeitergegend in Nordengland – nicht nur für uns Kinder, sondern für die ganze Gemeinschaft. Sie führten zu nichts, und wäre man dumm genug gewesen, sie laut auszusprechen, so hätte man eine Ohrfeige und einen Rüffel bekommen: »Zum Teufel, für wen hältst du dich eigentlich, dass du so blöde Fragen stellst? Reiß dich zusammen, Junge.«

Wir Jungs wohnten alle entweder in der Camm Lane oder in der Towngate, mit der sich die Camm Lane kreuzte. Allein schon diese Namen waren rätselhaft genug, um sich mehrere Backpfeifen einzufangen. Was, verdammt noch mal, bedeutete »Camm«? Damals hatte ich keine Ahnung, aber inzwischen weiß ich, dass es ein englisches Wort normannischer Herkunft ist: »Camm« ist ein Derivativ des Namens der französischen Stadt Caen und bezeichnet einen Menschen, der aus dieser Stadt kommt. »Derivativ«: Schon für das Aussprechen eines solchen Wortes aus der Sprache der Gebildeten hätte man mich ohne Abendessen ins Bett geschickt.

Und was war mit »Towngate«? Nirgendwo war eine richtige Stadt oder ein richtiges Tor zu sehen. Towngate war eine kleine gepflasterte Gasse mit einer kurzen Häuserreihe und einem dreieckigen Grundstück dahinter, mit Häusern an zwei der drei Seiten. Wie die Häuser in der Camm Lane waren auch diese klein und schmucklos, meist »eins oben, eins unten«. Diejenigen von uns Kindern, die das Privileg hatten, in der Camm Lane zu wohnen, schauten auf die Towngate-Kinder herab, weil sie im Vergleich zu uns schmuddelig wirkten und weil ihr Umfeld rauer war – aus dieser Richtung schien immer viel Geschrei zu kommen. Dennoch, zwei meiner Freunde wohnten dort. Freds Familie war so arm, dass er das ganze Jahr über mit Gummistiefeln ohne Socken zur Schule ging.

Mirfield, meine Heimatstadt, liegt in dem Gebiet, das früher als West Riding of Yorkshire bezeichnet wurde: im westlichsten Teil von Yorkshire, der größten Grafschaft des Vereinigten Königreichs. Leute, die mich als Theaterschauspieler oder als Captain Jean-Luc Picard aus Star Trek kennen, sind oft überrascht, wenn sie erfahren, dass ich aus Nordengland komme, denn der Norden, wie wir ihn nennen, ist – vergleichbar mit dem industriellen Rust Belt in den Vereinigten Staaten – proletarisch und derb, mit einer Kultur und mit Einstellungen, die sich von denen des hochnäsigen Südens und vor allem Londons unterscheiden.

In meiner Kindheit hatte Mirfield etwa 9000 Einwohner. Am Fluss standen mehrere Webereien oder besser gesagt Textilfabriken, je vier oder fünf Stockwerke hoch. Meine Mutter Gladys arbeitete in einer davon. Der Rest der örtlichen Wirtschaft war Landwirtschaft, mit Höfen, die Mais, Weizen, Rosenkohl und Grünkohl anbauten. Dieser Grünkohl war nicht für raffinierte Salate bestimmt, sondern wurde ausschließlich an das Vieh verfüttert, was der Grund dafür gewesen sein muss, dass die Kühe in Mirfield immer so gesund aussahen. Ihre Milch wurde nicht in Kartons oder Flaschen ausgeliefert, sondern in großen Eimern auf einem klapprigen Karren, der von einem alten Pferd gezogen wurde. Der Milchmann schöpfte die Milch von Hand in die große Küchenkanne meiner Mutter. Sie war oft noch ein bisschen warm, wenn sie ankam, und sie war köstlich. Ich glaube nicht, dass sie pasteurisiert wurde.

Das untere Feld, mein Zufluchtsort, war eines von mehreren Feldern in der Gegend, die nicht bepflanzt waren und nur gelegentlich von Weidevieh und Schafen genutzt wurden. Auf ihm fanden auch Feste der Kirchengemeinde, Wohltätigkeitsbasare, Blasmusikkonzerte, Fußball- und Kricketspiele statt. Im September 1945, als ich fünf Jahre alt war, veranstalteten die Erwachsenen hier für uns Kinder ein Picknick zur Feier des »Victory in Europe«, dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa.

In einigen Ecken des unteren Feldes wuchs das Gras hoch. Eines meiner Privatvergnügen war es, in diesem Gras auf dem Rücken zu liegen und den Wolken zuzusehen, wie sie über den Himmel zogen. Manchmal bildeten sie erkennbare Formen: Tiere, Schlösser, Segelschiffe, Berge. Sie waren wunderbare Anreger für meine Fantasie und meine Nachmittagsträume.

Ich liebte es, vom Fliegen zu träumen. Um abzuheben, brauchte ich nur die Arme sanft auf- und abzubewegen. Ich stieg langsam und senkrecht auf, höher und höher, nie ängstlich, bis ich einen Punkt erreichte, an dem ich mich in eine horizontale Position manövrierte. Von dort aus ging ich zunächst in Sturzflug über, um anschließend im Tiefflug über dem Boden dahinzuschießen. Dann hob ich plötzlich den Kopf und stieg wieder auf, bis ich zwischen den Wolken flog. Aus irgendeinem Grund bin ich in diesen Träumen nie über den Wolken geflogen – vielleicht, weil man von Mirfield-Jungs wie mir keine hochfliegenden Ambitionen erwartete. Jedenfalls keine, die einen in den Weltraum führen würden.

*

Geboren wurde ich am 13. Juli 1940, an einem Samstagnachmittag gegen 17 Uhr. Mein Vater war im Krieg. Meine Ankunft verzögerte sich ein wenig, weil die Hebamme, die meine Mutter am Morgen untersucht hatte, zu dem Schluss gekommen war, dass ich noch nicht bereit wäre zu erscheinen, und erklärt hatte, sie würde eine Filmmatinee im einige hundert Meter entfernten Vale Cinema im Zentrum von Mirfield besuchen.

Aber nicht lange danach platzte die Fruchtblase meiner Mutter und ich war unterwegs. Ich vermute, weil ich wissen wollte, welchen Film die Hebamme sich ansah, wer darin mitspielte und wer Regie geführt hatte. Eine Nachbarin erbot sich, zum Kino zu laufen und die Hebamme zu holen. Doch meine Mutter, eine gute Seele, die das Kino liebte, behauptete, sie könne durchhalten, bis die Hebamme zurück sei. Da wollte ich also unbedingt raus, aber die Entschlossenheit meiner Mutter, die Hebamme ihren Film genießen zu lassen, hielt mich auf. Mir gefällt der Gedanke, dass ich damals, geduldig im Geburtskanal wartend, begriff, dass Filme wichtig sind und dass die Schauspielerei der Hauptzweck meines Lebens sein würde. Jedenfalls hielten wir durch, meine Mutter und ich. Die Hebamme kam und ich erschien: Nicht gerade kameratauglich, aber nach einem Klaps auf den Po und einer raschen Abspritzung war ich bereit für eine Nahaufnahme.

Benannt wurde ich nach meinem Vater, gewissermaßen. Er hieß zwar Alfred, doch seine Kameraden bei der Armee nannten ihn Pat, weil er zum Jähzorn neigte und weil dort, wo ich aufwuchs, to throw a Paddy ein (gegen die Iren gerichteter) Slangausdruck für einen Wutanfall war. Da mein Vater allerdings Engländer war, hatte man »Paddy« zu »Pat« anglisiert. Er hatte sich diesen Spitznamen zu eigen gemacht, und bevor er 1939 in den Krieg gezogen war, hatte er meine schwangere Mutter angewiesen, mich Patricia zu nennen, wenn ich ein Mädchen, und Patrick, wenn ich ein Junge würde.

Mein Vater war für mich in den ersten Jahren meines Lebens ein Fremder. Ich erfuhr aber immerhin, dass er ein leidenschaftlicher, respekteinflößender Mann sei. In den Zwanziger- und Dreißigerjahren hatte er in Indien in der KOYLI gedient, der King’s Own Yorkshire Light Infantry. Er war vom Gefreiten zum Feldwebel aufgestiegen und mit einigen Ribbons ausgezeichnet worden, die er stolz auf der Brust trug. Als Großbritannien in den Zweiten Weltkrieg eintrat, war er, obwohl bereits in den Vierzigern, eifriges Gründungsmitglied des angesehenen Fallschirmjägerregiments der britischen Armee.

Er war für einen Fallschirmspringer natürlich eigentlich schon zu alt, doch das Regiment machte sich diesen Umstand für Rekrutierungen zunutze. Mein Vater trug einen kleinen, trotzig wirkenden Schnurrbart und hatte, wie alle Männer in meiner Familie, früh eine Glatze. Der Rekrutierungsoffizier bat ihn, sich neben ihn zu stellen, und nickte ihm in einem entscheidenden Moment seiner Ansprache zu, woraufhin Dad sein rotes Barett abnahm und sein kahles Haupt zeigte. Nun schrie der Offizier die jungen Soldaten höhnisch an: »Was ist denn los mit euch? Wenn ein alter Mann wie er aus Flugzeugen springen kann, dann könnt ihr das doch wohl auch! Oder seid ihr zu feige?« Es funktionierte; die Wehrpflichtigen standen Schlange, um Klone von Feldwebel Stewart zu werden.

Jahre später erklärte mir mein Vater, warum die Soldaten der Luftlandedivisionen so hervorragende Kämpfer gewesen waren. Zweimal war er (trotz seines Alters) während des Krieges unter Beschuss in von Deutschen gehaltenes Gebiet gesprungen. Jeder Soldat, der das Transportflugzeug bestieg, habe zunächst Angst gehabt, sagte er. Aber sobald sie den Absprung und das Sichöffnen des Fallschirms überlebt hatten, sei alle Angst von ihnen abgefallen. Vater sagte, er habe Männer singen und pfeifen gehört, während sie durch die Luft schwebten, und sie hätten ihren Kameraden scherzhafte Dinge zugerufen. Diejenigen, die es zur Erde schafften und sich von ihren Fallschirmen befreien konnten, ohne erschossen zu werden, seien dann als Krieger nicht aufzuhalten gewesen.

Nachdem ich das gehört hatte, gelobte ich mir, ebenfalls Fallschirmspringer zu werden. Wie mein Vater würde auch ich die Wolken von oben sehen! Der einzige Unterschied würde darin bestehen, dass ich keine Angst zu haben brauchte, im Schwebeflug beschossen zu werden. Als Junge konnte ich es kaum erwarten, diese Erfahrung zu machen. Aber irgendwie ist nichts daraus geworden. Vor nicht langer Zeit las ich einen Bericht über eine achtzigjährige Großmutter, die an einen erfahrenen Fallschirmspringer gebunden aus einem Flugzeug gesprungen war. Sie war sicher auf der Erde gelandet und hatte das Abenteuer genossen. Schön für sie – aber ich habe festgestellt, dass ich lieber in meinen Träumen lebe.

Mein Vater hat nicht lange genug gelebt, um zu erfahren, dass ich Captain Jean-Luc Picard wurde. Ich habe mich oft gefragt, was er von Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert gehalten hätte – dem Spektakel, in dem sein Sohn, der ihm sehr ähnlich sah und beim Casting 46 Jahre alt war, ein interplanetarisches Raumschiff kommandierte. Wäre er stolz gewesen? Hätte er sich gewünscht, an Bord des Raumschiffs Enterprise zu sein, mir über die Schulter zu schauen und mir einen Schubs zu geben, wenn es Zeit war, dass Captain Picard den Befehl »Beschleunigen!« gab?

Im Grunde war er immer dabei. Aber es sollte Jahre dauern, bis ich das begriff.

*

Meine Frau Sunny erzählt Freunden gern, ich hätte eine viktorianische Kindheit gehabt. In vielerlei Hinsicht hat sie recht. Eine meiner frühesten Erinnerungen ist, dass ich auf den Stufen sitze, die zum Hof vor unserem Haus Camm Lane 17 führen, und dem Mann zusehe, der das Gas in den Laternen entlang unserer Straße anzündet. Er kam jeden Tag in der Abenddämmerung vorbei. Mit einer Stange öffnete er das Klappfenster der Laterne. Dann drehte er das Gas auf und entfachte mit einer anderen Stange die Flamme. Ich rief ihm immer »Allo!« zu, und er antwortete entweder mit »Ay oop!« (»Pass auf!«) oder »Ow do?« (»Wie geht’s?«). Charles Dickens lässt grüßen!

Wir sprachen mit schwerem nördlichem Akzent, in einer Yorkshire-Mundart, die für Londoner fast unverständlich war, von Amerikanern ganz zu schweigen. »Hallo« wurde bei uns zu ow do, »nichts« war nowt. Das Fenster nannten wir t’winder, »Lass mich in Ruhe!« sagte man mit geroff. Um einen Freund aufzufordern, zum Spielen herauszukommen, fragte ich ihn: »Ata laykin aht?« Ata kommt von art thou, bedeutete also are you. Laykin ist ein altes Wort für »spielen«; zu Shakespeares Zeiten wurden Schauspieler manchmal lakers genannt. Und aht hieß out.

Unser Haus und vier gleiche Häuser lagen um einen erhöhten Hof herum, der von der Straße zurückgesetzt war. Nach oben führten acht Stufen, an deren Zahl ich mich gut wegen eines Spiels erinnere, das darin bestand, dass meine Freunde und ich die Stufen hinauf- und hinunterhüpften und dabei zählten. Der Hof war ein Rechteck aus Schlacke und Erde, das vor jedem Haus von großen Steinplatten begrenzt wurde. Vor jeder Tür lag ein Schuhabstreifer, mit dem man die Schlacke von den Schuhsohlen entfernen konnte, bevor man das Haus betrat.

Gleich rechts neben dem Haus meiner Kindheit standen zwei Luftschutzbunker, die sogenannten Anderson-Bunker. Sie müssen ungefähr zu der Zeit gebaut worden sein, als ich geboren wurde. Sie hatten gewölbte Dächer, bestanden aus gewelltem Stahl und waren halb in den Boden eingelassen. Diese Bunker waren für alle fünf Häuser um den Hof herum da, aber ich kann mich nicht erinnern, dass sie jemals benutzt wurden. Wenn die Sirenen losheulten, was selten vorkam, eilten wir im Schlafanzug und Morgenmantel über die Straße in den großen Steinkeller des Hauses meiner Tante Annie.

Die Bunker haben mir allerdings einen kleinen Dienst erwiesen, nämlich als geheimer Ort, wenn ich als Neunjähriger mit einem Mädchen harmlose Zärtlichkeiten und Küsse tauschen wollte. Leider waren sie nicht einmal dafür geheim genug: Eines Nachmittags, als ich in ihnen mit meiner Freundin sozusagen Unterschlupf gefunden hatte, wurde unser intimes Tête-à-Tête von unserer unmittelbaren Nachbarin Lizzie Dixon gestört. Lizzie war eine freundliche Frau, die wie meine Mutter in einer der Webereien arbeitete; nun steckte sie aber zufällig ihren Kopf in einem unpassenden Moment durch die Öffnung des Bunkers. Als sie sah, was das Mädchen und ich vorhatten, tat sie unmissverständlich ihre Meinung kund. Es ehrt sie allerdings, dass sie uns nicht bei den Eltern verpfiffen hat.

*

Camm Lane 17 war wie gesagt ein klassisches »Eins oben, eins unten«-Haus. Die einzige Eingangstür im Erdgeschoss führte direkt ins Wohnzimmer. Dieser Raum war quadratisch und hatte links von der Tür ein großes Fenster, das auf den Schlackenhof hinausging. Nach dem Betreten des Raumes sah man zwei steinerne Stufen und darüber eine weitere Tür. Sie führte zu einer ebenfalls steinernen Treppe, über die man das obere Stockwerk erreichte. Unter dieser Treppe befand sich hinter einer weiteren Tür eine weitere Treppe, die in den Keller hinunterführte.

Fangen wir dort an. Alles war nackter Stein oder Ziegel. An einer Wand befand sich ein mit ihr verbundener Steintisch. Darauf stand, was meine Eltern den »Safe« nannten. Sein Inhalt waren nicht Wertsachen, sondern Lebensmittel: Fleisch, Speck, Gemüse und Milch. Verschlossen war der Safe mit feinem Gittergeflecht, das die kalte Kellerluft eindringen ließ, nicht aber das Ungeziefer. Ich erinnere mich an Sunnys Schock, als sie ihr sagte, dass es bei uns zu Hause keinerlei künstliche Kühlung für Lebensmittel gegeben hätte.

Der Keller war durch eine Backsteinmauer in zwei Hälften geteilt, und hinter ihr befand sich eine Kohlenrutsche, die den Hof draußen mit dem Keller verband. Die Kohle wurde in Säcken angeliefert, die von Männern auf dem Rücken getragen und neben einem Eisendeckel im Steinpflaster vor unserem Haus abgestellt wurden. Dort wurden die Säcke dann umgedreht, sodass sie ihren Inhalt in den Keller entleeren konnten. Bei diesem Vorgang entstand eine Menge Kohlenstaub, den das Gittergeflecht des Safes nicht zurückhalten konnte, sodass jedes Lebensmittel, das aus dem Keller geholt wurde, gewaschen werden musste.

In der Mitte des Wohnzimmers im Erdgeschoss stand ein großer Holztisch mit vier ungepolsterten Holzstühlen um ihn herum. Es gab eine Anrichte, auf der Besteck, Teller und Gläser sowie meine Puzzles und Brettspiele aufbewahrt wurden. Ich sage »Brettspiele«, aber wir hatten nur eines, Monopoly. Ich habe es gern gespielt.

Es ist schon seltsam, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ein Spiel, in dem es um Geld und Besitz geht, in einem so armen Haushalt wie dem unseren die Hauptquelle der Unterhaltung war. Ich war begeistert, wenn ich Mayfair und Park Lane besaß, obwohl ich keine Ahnung hatte, was diese Namen außer Reichtum bedeuteten. Ich freute mich auch, wenn ich Bahnhöfe besaß, möglichst alle vier, denn dadurch verdoppelten sich die Geldstrafen, wenn andere Spieler auf ihnen landeten. Wenn ich mit Freunden spielte, bestand ich immer darauf, der Banker zu sein, aber wenn ich mit meinen Brüdern oder Eltern spielte, galt ich als ungeeignet für diesen Job.

Ich habe dieses Monopoly-Set noch heute. Die Originalschachtel gibt es zwar schon lange nicht mehr, aber das Spielbrett, die Spielkarten und die Geldscheine haben, verblasst und mit Eselsohren, überlebt. Wenn ich heute bei Freunden eine Monopoly-Schachtel entdecke, fehlt nicht viel, dass der Drang zu spielen mich überwältigt.

Der Boden unseres Wohnzimmers war mit altem, rissigem Linoleum ausgelegt, und vor dem Kamin lag ein kleiner handgefertigter Flickenteppich. Ah, der Kamin – das Herzstück unseres Hauses. Er war ganz aus schwarzem Gusseisen, aber meine Mutter pflegte ihn, als wäre er aus Marmor. Sie polierte ihn jede Woche mit einer Paste, und wenn sie fertig war, glänzte er.

Im Winter fand man mich oft ausgestreckt auf dem Wohnzimmerteppich vor dem Kamin, meist in Gesellschaft unseres Familienhundes, eines stattlichen Border Collie namens Rover. Rover hatte erkannt – daran glaube ich fest –, dass ich der jüngste Stewart war, und nahm es immer wieder auf sich, mich zu hätscheln und zu knuddeln. Ich war erst zehn, als er starb, und habe ihn lange sehr vermisst.

In der Mitte des Kamins befand sich ein Rost, auf dem wir die Kohle aus dem Keller verbrannten, oder, wenn die Zeiten hart waren, Koks. Ich liebte dieses Feuer, durfte mich an ihm aber nicht zu schaffen machen. Als ich einmal in dieser Absicht den Schürhaken zur Hand genommen hatte, riss ihn mir mein Vater, der zufällig zu Hause war, aus der Hand und sagte mit fester Stimme: »Fass niemals das Feuer eines anderen an.« Ich habe diese Lektion an meine Kinder und Enkelkinder weitergegeben.

Rechts von dem Rost befand sich eine Heizplatte, die von den darunter liegenden Kohlen erhitzt wurde, sodass man auf ihr Wasser zum Kochen bringen oder Suppe oder Brühe erhitzen konnte. Links von dem Rost, ebenfalls von den Kohlen erhitzt, befand sich der Ofen, in dem meine Mutter Fleisch zubereitete. Aber der Hauptzweck des Feuers war es, den Raum zu heizen, was es wunderbar tat. Jahrelang, bis ein kleiner Heizlüfter gekauft wurde – da war ich schon Teenager –, war das Feuer die einzige Wärmequelle im Haus.

Links vom Kamin befand sich ein flaches Steinwaschbecken mit einem Kaltwasserhahn darüber. Das war’s für uns – fließendes warmes Wasser hatten wir nicht. Neben dem Waschbecken stand eine kleine Gas-Kochplatte, mit der man Wasser zum Kochen bringen konnte, wenn es kein Feuer gab.

Wenn man die nach oben führende Steintreppe erklommen hatte, stand man auf einem kleinen Treppenabsatz mit einer Tür zum Schlafzimmer meiner Eltern. Links von der Tür befand sich eine schmalere, dünnere Tür mit einem Doppelbett dahinter, das ich mit meinem fünf Jahre älteren Bruder Trevor teilte. Ich vermute, dass dieses zweite Zimmer unser Zuhause architektonisch zu einem »zwei oben, eins unten« machte. Aber dann nur dem Namen nach – das Bett nahm fast den gesamten Raum ein. Es gab kaum Platz genug, um die Tür zu öffnen, und hinter ihr stand ein sehr kleiner Kleiderschrank für unsere wenigen Klamotten. Die Wand, die die beiden Schlafzimmer voneinander trennte, war sehr dünn, sodass die Geräusche des einen Zimmers fast ungedämpft in das andere drangen. Mein Bruder und ich bekamen daher immer wieder ebenso peinliche wie faszinierende Geräusche zu hören.

Über der einen Seite unseres gemeinsamen Bettes befand sich ein Fenster mit zwei Scheiben. Im Winter oder bei Nässe blieb es geschlossen. Doch wenn ich an Sommerabenden ins Bett gebracht worden war, öffnete ich die untere Scheibe und konnte dann die Stimmen meiner Eltern und unserer Nachbarn hören, die auf der Türschwelle saßen, um zu plaudern und sich die Zeit zu vertreiben. Sie sprachen leise, denn es gab noch mehrere andere Kinderzimmer mit Blick auf den Hof. Aber gelegentlich fingen meine Ohren ein Lachen ein oder das Anreißen eines Streichholzes zum Anzünden einer Zigarette. Ich liebte diese warmen Abende und die traulichen, beruhigenden Geräusche. Ich fühlte mich sicher und von all den Erwachsenen da unten beschützt.

Das war unser Zuhause.

*

»Moment mal«, höre ich Sie sagen. »Was ist mit – den sanitären Anlagen?« Hier muss ich ein Geständnis machen: Der spätere Kommandant der Enterprise im 24. Jahrhundert wuchs in einem Haus auf, das weder über eine Toilette noch über ein Bad verfügte.

An der Seite des Hauses Camm Lane 17 stand ein niedriges Backsteingebäude mit zwei Toiletten an dem einen Ende und zwei weiteren an dem anderen. Dazwischen befanden sich die Mülltonnen. Jede Toilette war einem Haus zugeordnet. (Ich glaube, das fünfte Haus in unserer Reihe hatte eine Innentoilette; Luxus!) Die Klosettbecken standen jeweils in einem eigenen, mit einer Tür versehenen kleinen Raum, der aber ohne elektrisches Licht, ohne Heizung und ohne Waschbecken zum Händewaschen war. Wir hatten auch kein Toilettenpapier, sondern benutzten alte Zeitungen. Immerhin gab es Wasserspülung: einen oben angebrachten Wassertank mit einer Zugschnur. Für die Nächte stand in jedem Schlafzimmer ein Nachttopf, der »gazunder« – so heißt er in der Sprache der Bewohner von Englands Norden, denn er »goes under« das Bett. Der gazunder war ausschließlich fürs Pinkeln bestimmt. Musste man »Groß« machen, so hieß es, bis zum Sonnenaufgang durchzuhalten.

Die Toilette der Familie Stewart diente mir auch als Lesezimmer. Wenn es in Ihrem Haus nur einen Gemeinschaftsraum gibt, wohin können Sie dann gehen, um in Ruhe ein bisschen in Ihrem Roman oder Comic zu lesen? In mein Schlafzimmer im Obergeschoss durfte ich nicht; aus irgendeinem Grund – fragen Sie mich nicht, aus welchem – war es bis zur Schlafenszeit tabu. Und wir hatten zwar weder Fernseher noch Plattenspieler, aber das Radio war immer an, was die Konzentration erschwerte. So verbrachte ich Stunden in der Toilette – im tiefsten Winter im Mantel und mit Wollmütze auf dem Kopf. Und da es in dem kleinen Raum kein elektrisches Licht gab, nahm ich eine Kerze mit, die mir auch die Fingerspitzen wärmte.

Ich las und las. Wir hatten zwar kaum Bücher im Haus – nur einen dicken medizinischen Ratgeber, einige Bücher über den Krieg und eine Bibel. Aber die öffentliche Bibliothek von Mirfield hatte eine sehr gute Kinderbuchabteilung, und mit der Zeit wurde ihr Bestand an amerikanischer Literatur zu meiner Leidenschaft. Hemingway, Fitzgerald, Steinbeck, Chandlers Philip-Marlowe-Krimis – ich habe sie alle gelesen. Da man immer nur zwei Bücher auf einmal ausleihen konnte, verbrachte ich jeden Samstagvormittag in der Bibliothek. Oft gab es Anspielungen in den Büchern und Handlungen, die ich nicht verstand, weil sie meine Lebenserfahrung weit überstiegen, aber das machte nichts, weckte in mir nur den Ehrgeiz, sie unbedingt zu verstehen. Die Erzählungen ließen mich nicht los. In der öffentlichen Bibliothek von Mirfield erwachte damals meine Liebe zum Geschichtenerzählen.

So viel zu unserem WC. Um das Bild meiner frühen Jahre zu Hause abzurunden, jetzt – tadaa! – ein Badeabend. Der fand immer freitags statt. Da wir das Wasser erhitzen mussten, gab es einen genauen Zeitplan, der nicht durcheinandergebracht werden durfte. Wenn mein Vater zu Hause war, nahm er immer das erste Bad, denn am Freitagabend begannen seine Wochenendtouren durch die örtlichen Pubs und Arbeiterklubs.

Zuerst musste unser Warmwasser-Gasboiler, der zwischen der Spüle und dem Kamin stand, mit vielen Litern Wasser gefüllt werden. Das geschah über einen Schlauch, der an den Kaltwasserhahn angeschlossen wurde. Dann wurde das Gas angezündet. Während das Wasser heiß wurde, schäumte mein Vater seinen Rasierpinsel mit Seife ein und rasierte sich mit heißem Wasser aus dem Kessel vom Kamin. Er benutzte ein altmodisches Rasiermesser, und ich war immer derjenige, der ihm den Nacken rasieren musste. Ich wurde darin sehr gut, vor allem, weil ich Angst davor, was er tun würde, wenn ich ihn schneiden würde. Als ich etwas älter war, musste ich manchmal (aus Gründen, die Sie bald verstehen werden) den Drang überwinden, ihm das Rasiermesser an die Kehle zu setzen. Es war ein gefährlicher und beängstigender Job, denn mein Vater war jähzornig und wollte unbedingt makellos aussehen, wenn er wegging, um sich mit Kameraden zu treffen und den Abend ausklingen zu lassen. Aber mit der Zeit wurde ich sehr geschickt und schnell, und ich weiß, dass er das zu schätzen wusste. Ich bekam für diese Arbeit drei Pence, die später auf sechs Pence erhöht wurden (einen »tanner«, wahrscheinlich benannt nach John Sigismund Tanner, dem Chefgraveur der königlichen Münzprägeanstalt im 18. Jahrhundert).

Wenn Dad mit dem Rasieren fertig war, war das Badewasser normalerweise heiß. Trevor und ich holten dann unsere alte Zinkbadewanne aus dem Keller. Sie wurde vom Kohlenstaub gereinigt und unter den Wasserhahn des Boilers gestellt. Begann das Wasser die Wanne zu füllen, wurden wir alle nach oben geschickt, damit Dad sich ausziehen und in Ruhe baden konnte. Er brauchte aber nie lange und kam bald hinauf, um sich für den Abend anzuziehen. Das war das Zeichen für Trevor, der nun hinunterging, um in Vaters Wasser zu baden. Derweil erhitzte der Boiler, der, gleich nachdem er leergelaufen war, wieder gefüllt worden war, das Wasser für meine Mutter und mich.

Mein Vater verließ das Haus um 19 Uhr 30, gekleidet in eine graue Flanellhose, ein weißes Hemd mit Fallschirmjägerkrawatte und einen Blazer mit dem KOYLI-Emblem auf der Brusttasche. Er sah großartig aus.

Trevor badete ebenfalls schnell, und sobald er sich abgetrocknet und angezogen hatte, war auch er zur Tür hinaus, um sich mit seinen Freunden zu treffen. Aber bevor er ging, musste er noch die Badewanne entleeren, damit das Wasser für meine Mutter und mich einlaufen konnte. Dazu musste er einen Gummischlauch aus dem Keller holen, das eine Ende ins Badewasser stecken und dann kräftig am anderen Ende saugen, damit das Wasser sich durch den Schlauch in das alte Steinwaschbecken ergießen konnte. Das war keine angenehme Arbeit und Trevor putzte sich danach immer die Zähne. Als er achtzehn war, ging er zur Royal Air Force, und ich erbte diese Aufgabe. Ich kann mich nicht erinnern, jemals versehentlich Badewasser geschluckt zu haben, aber der Vorgang füllte meinen Mund mit einem schrecklichen, gleichzeitig seifigen und schmutzigen Geschmack. Natürlich putzte auch ich mir hinterher immer die Zähne.

Dann kam mein Bad. Mam pflegte im Radio immer schöne Musik herauszusuchen. Ich zog mir einen Bademantel an, den ich von Trevor »geerbt« hatte, und vertrieb mir die Zeit, bis das Wasser im Boiler heiß war und ich die Wanne wieder füllen konnte, mit Lesen. Ich liebte es, in die Wanne zu steigen und mich bis zum Kinn in das warme Wasser gleiten zu lassen, musste aber darauf achten, dass ich mich von der Seite der Wanne fernhielt, die dem Kamin am nächsten war, da sie viel heißer wurde als das Wasser in der Wanne. Jeder von uns hat sich daran irgendwann mal aus Unachtsamkeit böse verbrannt.

Meine Mutter wärmte für mich immer ein Handtuch am Kamin. Wenn ich fertig gebadet hatte, wickelte sie mich darin ein und trocknete mich ab, was ich immer sehr genoss. Dann stieg ich in meinen Schlafanzug; auch er hatte einmal Trevor gehört. Schließlich war Mam mit ihrem Bad an der Reihe. Ich leistete ihr Gesellschaft, vergrub aber meinen Kopf in ein Comic-Heft, um ihr etwas Privatsphäre zu gewähren. Nach einer Weile gewöhnte sie sich an, mich zu bitten, ihr den Rücken mit einem Waschlappen zu schrubben. Das war mir in keiner Weise unangenehm. Ich liebte meine Mutter sehr, und wenn ich ihr beim Waschen half, schien ihr das sehr zu behagen und sie strahlte Zufriedenheit aus: Gefühle, die ihr leider viel zu selten vergönnt waren.

*

In den ersten fünf Jahren meines Lebens, als Dad im Krieg war, war meine Mutter ein glücklicherer Mensch, was ich allerdings erst im Nachhinein erkannt habe.

In diesen ersten Jahren war das Leben für mich meist reine Seligkeit. Neben dem Bett meiner Eltern, einem breiten Doppelbett, war noch Platz für ein kleines Kinderbett. In ihm schlief ich meistens. Da meine Mutter immer in meiner Nähe war – beim Einschlafen und beim Aufwachen –, fühlte ich mich in beruhigender Weise sicher. Sie hatte ein hübsches weiches, rundes Gesicht, das wie die Sonne leuchtete.

Der Rausfallschutz an der Seite meines Kinderbetts konnte heruntergeschoben werden, und zu meinen frühesten Erinnerungen gehört, dass ich oft aus dem Kinderbett auf die Matratze meiner Mutter rollte. Wenn ich dann neben ihr lag, warf sie die Decke über uns beide, und ich fand mich in einer vom Körper meiner Mutter erwärmten Baumwollhöhle wieder. Ich kitzelte sie und sie kitzelte mich, und wir lachten und lachten, bis ich mich erschöpft in ihre Arme fallen ließ, den Kopf in ihrem Nacken vergrub und ihr Haar auf meinem Gesicht spürte. Manchmal spielten wir dieses Spiel des Kuschelns und Lachens auch in einem Sessel oder auf dem Teppich. Wenn dann zufällig der Vermieter kam – die Zeiten waren hart, und oft konnte meine Mutter die Miete nicht bezahlen –, wenn wir also das Klopfen an der Tür hörten, wussten wir immer, wer es war, und versteckten uns unter dem großen Tisch, wo der Vermieter uns nicht sehen konnte, wenn er sich ans Fenster stellte. Er klopfte immer wieder und rief: »Kommen Sie, Mrs. Stewart, ich weiß, dass Sie da sind! Machen Sie auf!« Ich kicherte, und meine Mutter legte mir den Finger auf die Lippen. Wenn wir dann wussten, dass der Mann wieder weg war, rollten wir hysterisch vor Lachen unter dem Tisch hervor.

So schwierig die Verhältnisse waren, meine Mutter ließ es mich nie spüren. Für mich war alles nur Spaß und Spiel. Was Mam dies für eine Kraft gekostet hat, kann ich mir nur schwer vorstellen. Aber mit Sicherheit hat sie dafür einen Preis gezahlt.

*

Meine Eltern hatten eine komplizierte Beziehung, und zwar schon lange bevor ich auf der Bildfläche erschien. Trevor und ich hatten einen sehr viel älteren Bruder namens Geoffrey, der zwar unehelich geboren, aber unser Vollbruder war. Meine unverheiratete Mutter hatte ihn im September 1923 zur Welt gebracht und mein Vater das Baby als von ihm stammend anerkannt. Doch kurz nach Geoffreys Geburt war Dad in die Armee eingetreten und nach seiner Ausbildung zusammen mit seinen Kameraden vom KOYLI nach Indien geschickt worden.

Geoffrey hatte einen derben Humor. Als Erwachsener machte er sich einen Spaß daraus, sich meinen jungen Freundinnen mit den Worten vorzustellen: »Hallo, ich bin Geoffrey, und ich bin ein Bastard.« Jedes Mal, wenn er das sagte, musste ich lachen, zumal dieser Satz, mit nordenglischem Akzent gesprochen, nochmal so lustig klang. Aber meine Freundinnen waren schockiert. Ich habe nie verstanden, warum Geoffrey das tat. Doch wenn es seine offene und direkte Art war zu sagen: Meine Liebe, ich möchte, dass du alles über Patricks Familie erfährst, dann war das für mich okay.

Ich habe mich oft gefragt, wo Geoffrey gezeugt worden sein könnte. Sicher nicht bei meiner Mutter zu Hause, denn sie lebte zusammen mit ihrer Schwester, meiner Tante Annie, bei ihren Eltern Freedom und Mary Barrowclough. Und wahrscheinlich auch nicht bei meinem Vater zu Hause, denn er lebte noch bei seiner Mutter Mary Stewart. Ein Hotelzimmer hatten sie sich mit Sicherheit nicht leisten können. Als ich Geoffrey fragte, wo es seiner Meinung nach passiert sein könnte, antwortete er mit der für ihn typischen Bissigkeit: »In einem Graben hinter einer Hecke.« Geoffrey hatte auch die Theorie, dass mein Vater, den er verabscheute, nicht sein biologischer Vater sei. Trevor und ich hatten in der Tat wenig Ähnlichkeit mit Geoffrey. Und Geoffreys Nachname war nicht Stewart, sondern Barrowclough, der Mädchenname meiner Mutter. Als Mam 1977 starb, behauptete Geoffrey, nur halb im Scherz, Dad habe sie ermordet, indem er sie in der Sozialwohnung in Mirfield, in der die beiden ihren Lebensabend verbrachten, mit einem Kissen erstickte.

Das ist jedoch höchst unwahrscheinlich. Geoffrey mochte meinen Vater von Anfang an nicht. Als Alfred Stewart in die Armee eintrat, ging mein Großvater mütterlicherseits zusammen mit meiner Mutter zum Bezirksgericht, um ein Urteil zu erwirken, das Dad zur Zahlung von Unterhalt für sein Kind verpflichtete. Mam gewann – ich habe die Gerichtsakten gesehen –, und Dad überwies den (geringen) Betrag. Sie lebte mit Geoffrey bei ihren Eltern, die zwar nur über bescheidene Mittel verfügten, aber ein gemütliches und sicheres Heim boten.

Freedom Barrowclough, der aus Yorkshire stammte, war nach allem, was ich gehört habe, ein bemerkenswerter Mann. Er war klein und stämmig, hatte eine Glatze – ich habe diese Veranlagung von beiden Seiten geerbt – und trug einen langen Schnurrbart. Er war Mitglied des Stadtrats von Mirfield und wurde schließlich einstimmig zu dessen Vorsitzendem gewählt. Bei seinen Nachbarn und Wählern war er sehr beliebt, weil er sich sehr für die arbeitende Bevölkerung einsetzte.

Meine Mutter erinnerte sich gern an ihre Kindheit und Jugend. Wenn ihr Vater an einem Freitag- oder Samstagabend von seinem Arbeiterklub nach Hause kam, brachte er oft ein paar gut gelaunte Freunde mit. Er kam dann in ihr Schlafzimmer, hob sie aus dem Bett und trug sie die Treppe hinab. Meine Großeltern hatten ein altes Klavier, und meine Mutter hatte es darauf autodidaktisch weit gebracht. Manchmal bat ihr Vater sie, etwas für die Männer zu spielen. Oder er setzte sie auf das Klavier und sie sang fröhlich Lieder.

Der interessanteste Aspekt im Leben meines Großvaters ist für mich eine Tätigkeit, die er außerhalb seiner Pflichten als Stadtrat versah. Neben dem unteren Feld befand sich ein Pie-and-pea-Shop, den er eine Zeit lang führte und in dem er den klassischen Imbiss von Englands Norden servierte: herzhafte Fleischpasteten mit Erbsenbrei und Soße, alles selbst gekocht. Meine Mutter half ihm manchmal, und sie sagte mir, dass das Essen »richtig gut« gewesen sei. Mein Großvater war generös, und wenn eine Familie in der Umgebung mit gesundheitlichen oder finanziellen Problemen zu kämpfen hatte, lieferte er das Gericht persönlich, ohne je nach Bezahlung zu fragen. Er starb 1937, drei Jahre vor meiner Geburt. Ich hätte ihn gern kennengelernt. Mein Sohn Daniel trägt zu Ehren seines Urgroßvaters den zweiten Vornamen Freedom.

1935 endete der Dienst meines Vaters in Indien und damit auch die Zeit meiner Mutter als einer Barrowclough. Er kam heim, heiratete sie, und kurz darauf wurde sie mit Trevor schwanger.

War das die Krönung einer jahrelangen leidenschaftlichen Liebesbeziehung, die zu guter Letzt gesellschaftlich legitimiert war? Hat Alfred sich freudig mit Gladys wiedervereint, in der Hoffnung auf eine glückliche Zukunft? Oder unterhielt er insgeheim eine andere Beziehung? War er einfach bereit, in einem kreuzbraven Leben als Familienvater aus der Arbeiterklasse zu verschwinden? Ich kann an keine dieser Möglichkeiten glauben. Ich weiß nur, dass ich ihn im Film gut spielen könnte.

Und was war mit der goldigen Gladys Barrowclough? Warum sie mehr als ein Jahrzehnt, nachdem Alf Stewart sie verlassen hatte, »Ja« zu ihm gesagt hat, ist mir unbegreiflich. Hat sie sich in all den Jahren, in denen er weg war, wirklich nach ihm gesehnt? Oder hatte sie das Gefühl, dass die Uhr für sie als Frau in den Dreißigern ablaufe und dass Alfred der Beste sei, den sie kriegen konnte? Wollte sie nicht mehr bei ihren Eltern leben? Hatte sie das Gefühl, dass Geoffrey eine Vaterfigur brauche? Bei Letzterem bin ich skeptisch, denn Geoffrey hatte den gütigen, liebevollen Freedom Barrowclough, zu dem er aufschauen konnte.

Jedenfalls heirateten meine Eltern und zogen in ein Haus in der Nähe des Pie-and-pea-Shops, das man damals einen »Low Decker« nannte, einen Bungalow. Ich habe nie in diesem Haus gewohnt, und schon als Kind, als meine Mutter es mir zeigte, war ich schockiert, wie winzig es war und wie klein die Fenster waren. Für Geoffrey muss es furchtbar gewesen sein, denn sie mussten sich erst zu dritt und dann zu viert ein Schlafzimmer teilen, das wohl nur ein Teil des Wohnzimmers war. Irgendwann zogen meine Eltern dann mit Trevor in die Camm Lane 17 und Geoffrey zog zurück zu den Großeltern. Nach deren Tod Ende der Dreißigerjahre lebte er weiter in dem Haus, jetzt zusammen mit unserer Tante Annie und ihrem Mann Arnold Cartwright. Auch über den Grund für dieses Arrangement wurde nie gesprochen.

Ich mochte Onkel Arnold. Er war zwar verschlossen und schüchtern, aber er hatte einen liebenswürdigen, einnehmenden Humor. Mein Vater dagegen hatte nur Verachtung für ihn übrig, die zu Hass wurde, als das Jahr 1939 kam und Großbritannien Deutschland den Krieg erklärte. Arnold ging nicht zur Armee. Den Grund dafür kenne ich nicht. War er Pazifist? Gab es gesundheitliche Gründe? Oder übte er eine kriegswichtige Tätigkeit aus, die ihn vom Dienst mit der Waffe befreite? Wie auch immer, dass er keine Uniform trug, machte ihn in den Augen meines Vaters zu einem Feigling. Für Dad war er nun ein »Weib« – schrecklich.

Die Familie war überrascht, als Dad sich 1939 freiwillig meldete; er war alt genug und hatte lange genug gedient, um vom weiteren Militärdienst befreit zu werden. Ich vermute, dass er das Familienleben mit Frau und Kind schnell satt hatte, zumal es bald ein weiteres Kind geben würde, um das er sich hätte kümmern müssen. Eine Anmerkung dazu: Jahrzehnte später las ich ein Theaterstück, das im Zweiten Weltkrieg spielte und eine Szene enthielt, in der sich ein Soldat von seiner Frau verabschiedet. Da fiel bei mir der Groschen. Ich wurde weniger als ein Jahr nach dem Eintritt Großbritanniens in den Krieg geboren. Könnte es sein, dass ich in der Nacht, bevor mein Vater Mirfield verließ, um seinem Land zu dienen, gezeugt worden bin? Ich habe mir die Daten angesehen und es spricht viel dafür. Habe ich es also ausgerechnet Adolf Hitler zu verdanken, dass ich auf der Welt bin?

*

Über den familiären Hintergrund meines Vaters weiß ich nur wenig. Irgendwann in seiner Jugend war Dad mit seiner Mutter und drei Geschwistern von Tyneside im Nordosten Englands ins West Riding von Yorkshire gezogen. Aufgrund meines Nachnamens Stewart und der Nähe von Tyneside zu Schottland stelle ich mir gern vor, ich hätte irgendwo im Nebel der Vorzeit schottische Ahnen gehabt. Mir gefällt der Gedanke, ich könnte von Menschen abstammen, die in einem malerischen Hochlandtal oder an einem idyllischen »Loch« lebten.

Meine Nachforschungen über diese Seite meiner Familie haben nur wenig erbracht. Ein Detail ist mir aufgefallen: Auf der Heiratsurkunde einer Urgroßmutter namens Elizabeth ist das Feld für ihre Unterschrift mit einem X markiert. Sie war also Analphabetin. Das macht mich traurig. Wie muss ihr Leben ausgesehen haben? Welche Entbehrungen musste sie ertragen? Hat sie von einem anderen Leben geträumt? Was hätte sie über mein Leben gedacht? Meine Zeit auf der Enterprise macht mich manchmal neidisch auf Jean-Luc Picard. Ich wünschte, ich könnte wie er durch die Zeit reisen und mittels des Transporters des Raumschiffs an weit entfernte Orte teleportiert werden. Ich würde jedoch in die Vergangenheit reisen wollen.

Vielleicht hätte ich dann die Lebensverhältnisse verbessern können.

Yorkshire war ebenfalls ein Kohlerevier, und mit vierzehn verließ mein Vater die Schule, um in den Minen zu arbeiten. Aber er war kein Bergmann; seine Aufgabe war es, die schweren Gummi- oder Lederschwingtüren zu öffnen, die die Kammern des Bergwerks voneinander trennten. Er saß auf dem Boden und zog die Türen auf, damit ein von einem Pferd oder Esel gezogener Wagen mit Kohle durchfahren konnte. Das war alles. Ich weiß nicht, ob ihm aufgrund seiner Arbeit eine Grubenlampe zustand, aber wir hatten eine auf einem Regal in unserem Haus in der Camm Lane, und ich nehme an, dass sie ihm gehörte. Er hatte diesen Job nicht lange. Seine Mutter hasste es, dass er eine so gefährliche und ungesunde Arbeit verrichtete, und drängte ihn, sich eine andere Beschäftigung zu suchen. So arbeitete er dann unter anderem in einer Glasbläserei, bei der London, Midland and Scottish Railway als Anstreicher und übernahm Gelegenheitsarbeiten in den örtlichen Lokschuppen. Ich habe meinen Vater einmal gefragt, wie es gewesen sei, unter Tage zu arbeiten, aber die einzige Antwort, die ich bekam, war ein Stirnrunzeln und ein langes Ausatmen. Da wusste ich, dass ich besser nicht nachfragen sollte.

Ein anderes Tabuthema war William Stewart, sein Vater. Ich habe den Mann nie kennengelernt und es wurde selten über ihn gesprochen. Die bloße Erwähnung seines Namens machte meinen Vater wütend, sodass ich es unterließ, nach ihm zu fragen. Der einzige Großelternteil, den ich persönlich kennengelernt habe, war Mary, Williams Frau, eine einschüchternde Person. Ich habe sie in meiner Kindheit ein paar Mal besucht und dabei festgestellt, dass sie selten sprach, aber wenn, dann mussten alle zuhören, und das, was sie zu sagen hatte, war nie angenehm. Großmutter Mary war ziemlich groß und schlank, hatte hängende Mundwinkel und trug ihr Haar immer streng aus dem Gesicht zurückgestrichen, das aus nordischem Granit zu bestehen schien. Sie war auf triste Art gut gekleidet: Bluse, Strickjacke, »vernünftige« Schuhe.

Es gab jedoch eine Begegnung mit ihr, die ganz anders war. Das war – wenn Sie mir diesen Vorgriff gestatten – 1960; ich war also 20 Jahre alt. Ich stand kurz vor einer mein Leben verändernden zweijährigen Welttournee mit der Old Vic Theatre Company, die von keiner Geringeren als Vivien Leigh angeführt wurde, der zweifachen Oscar-Preisträgerin für ihre Darstellungen der Scarlett O’Hara in Vom Winde verweht und der Blanche DuBois in Endstation Sehnsucht. Mehr zu dieser Tournee später. Aber die Nachricht von der mir bevorstehenden Reise hatte meine Großmutter erreicht, und es traf ein Brief von ihr ein, in dem sie mich bat, sie in ihrem Haus zu besuchen. Sie lebte in Blackpool, einem Badeort der Arbeiterklasse an der Küste von Lancashire, der für seine lange, hell erleuchtete Promenade und seine lärmenden Vergnügungen bekannt war. Ich hatte dort viele schöne Sommerferien verbracht. Marys Brief war jedoch mehr eine Vorladung als eine Einladung, und ich sollte nicht zu meinem Vergnügen kommen, sondern eine Audienz erhalten. Ich wollte instinktiv ablehnen, aber nach einer Diskussion in der Familie waren wir uns einig, dass ein solcher Befehl von Mary Stewart so ungewöhnlich war, dass ich ihn befolgen sollte, schon um die Neugier aller zu befriedigen. Meine Mutter bot mir an, mich zu begleiten. Ich glaube, sie mochte Mary eigentlich ganz gern, vielleicht, weil es sie freute, wenn jemand meinen Vater beherrschen und emotional manipulieren konnte.

Im Zug nach Blackpool stärkten wir uns mit Sandwiches, denn Großmutter hatte in ihrem Brief deutlich gemacht, dass es bei ihr keinen Lunch geben würde. Als wir ankamen, erhielten wir von ihrer Lebensgefährtin, die ich im folgenden Dorothy nennen werde, eine Tasse Tee. Meine Mutter und ich versuchten ein wenig Smalltalk zu machen, aber vergeblich. Es war klar, irgendwas war im Busch. Als der Tee getrunken war und das Geschirr in aller Eile abgeräumt, sagte meine Großmutter zu Dorothy, sie solle einige Einkäufe erledigen und meine Mutter mitnehmen. O Gott, steh mir bei, ich werde mit Großmutter allein sein!, dachte ich. Meine Schüchternheit verwandelte sich in massives Unbehagen. Und um das klarzustellen, ich war kein kleines Kind mehr – ich war zwanzig.

Als wir dann allein waren, saßen wir uns gegenüber, beide in einem Sessel, und Großmutter begann zu erzählen – von ihrem geheimnisvollen, schon lange abwesenden Ehemann William, dem Vater meines Vaters. Die gewohnte Starrheit ihres Gesichts löste sich auf und eine unerwartete Weichheit kam zum Vorschein. Sie erzählte mir, wie sehr sie William geliebt habe, wie fleißig er gewesen sei und wie sehr er sich um seine vier Kinder, darunter meinen Vater, gekümmert habe. Und dann erwähnte sie, wie sehr er seine Arbeit im Theater geliebt habe.

Was!? Halt, warte. Theater? Welches Theater!?

»Das Theater in Jarrow«, sagte sie. Jarrow ist eine Stadt in Tyneside, in der Nähe von Hebburn, wo Mary und William sich niedergelassen hatten. Ich wusste, dass mein Vater in dieser Gegend nicht nur geboren war, sondern auch seine Jugend verbracht hatte, aber nicht, dass sein Vater jemals etwas mit dem Theater zu tun gehabt hatte.

»William war Bühnentischler«, sagte meine Großmutter. Er baute die Kulissen und einige der Möbel für die Theaterstücke, arbeitete aber auch als Faktotum in allen Teilen des Gebäudes, nicht nur hinter der Bühne. Eines Tages – Großmutter wusste nicht genau, wie es passiert war – wurde William als Darsteller auf die Bühne geschoben, weil ein Schauspieler nicht erschienen war. Er hatte nicht viel zu sprechen, nur ein paar Verse, und nachdem er sie gesprochen hatte, blieb er einfach stehen, bis ein anderer Schauspieler ihn in die Kulissen schob. Aber das genügte – er hatte angebissen und fragte den Theaterdirektor, ob er andere Rollen bekommen könne. Er wolle keine Bezahlung, da er weiter als Hausschreiner zu arbeiten gedenke. Natürlich war der Theaterdirektor einverstanden: Das Ensemble bekam zum Nulltarif ein neues Mitglied. Das Theatergeschäft scheint damals sehr viel lockerer gewesen zu sein.

»Nun«, fuhr Großmutter fort, »sie vertrauten William mehr und mehr Rollen an, seinen bezahlten Job aber behielt er. Und dann entwickelte sich dieses Teilzeithobby zu etwas anderem. Vielleicht lässt es sich am besten als Leidenschaft beschreiben, die mit Ehrgeiz verbunden war.«

Großmutters Geschichte wurde an dieser Stelle ein bisschen wirr, und ich spürte, dass es sie aufwühlte, als sie die Einzelheiten erzählte. Ihr Mann wollte als Schreiner aufhören und sich um mehr Rollen bemühen. Das konnte nur eines bedeuten: London. Er verließ Hebburn und seine Familie, um ein Leben im Showbusiness zu führen. Ich verstand nicht alle Details, aber das Ergebnis war folgendes: Seine neue Karriere ging steil bergauf, sodass er im West End ständig Arbeit hatte. Nach Hebburn ist er nie zurückgekehrt.

Großmutter und die vier Kinder waren verlassen worden. Im Nachhinein sehe ich meinen Vater, der seine Familie ebenfalls verlassen hatte, in anderem Licht. Wie heißt es so schön: Ein Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Da meine Großmutter Verbindungen ins West Riding of Yorkshire hatte, zogen die fünf dorthin, und so wurde mein Vater ein Mann aus Yorkshire. Mary Stewart war mittellos. Sie nahm Wäsche an, damit sie zu Hause arbeiten und sich um ihre Kinder kümmern konnte, mit denen sie in einem kleinen gemieteten Steinhäuschen wohnte. Es müssen harte Zeiten gewesen sein. Großbritannien wurde nach dem Ersten Weltkrieg von einer schweren Wirtschaftskrise heimgesucht, und der Norden war von Armut und Hunger besonders betroffen. In Jarrow, wo mein Großvater seine Liebe zum Theater entdeckt hatte, äußerten sich Wut und Frustration der Arbeiter am lautesten. 1936 organisierten 200 arbeitslose Männer, die meisten von ihnen Veteranen der örtlichen Werften, einen fast vier Wochen dauernden Protestmarsch nach London – eine Prozession, die als »Jarrow March« in die britische Geschichte eingegangen ist.

Ich wünschte, ich hätte meiner Großmutter mehr Fragen gestellt, wie sie und ihre Kinder diese Zeiten überlebt haben, aber ich wollte nicht indiskret sein. Es war erstaunlich genug, dass sie mir all das erzählt hatte. Mein Vater hatte zwei Brüder, William und Clifford, und eine Schwester, Doris, die ich später Tante Dolly nannte. Großmutter hat mir einmal eine heitere Geschichte über die vier erzählt. Sie war mit dem Backen für das Weihnachtsfest beschäftigt und backte unter anderem vier Obstkuchen, eine Spezialität des englischen Nordens, die ich bis heute liebe. Diese Kuchen wurden früh gebacken, damit sie an einem dunklen Ort »reifen« konnten. In Großmutters Haus gab es eine abschließbare Anrichte. Die Kuchen wegschließen zu können, sei wichtig gewesen, betonte sie, denn die Kinder seien immer hungrig gewesen; wären sie an die Leckereien gekommen, hätte es zu Weihnachten keine mehr gegeben.

Offenbar hatte sie die Entschlossenheit ihrer Kinder unterschätzt. Eines Tages, als ihre Mutter nicht zu Hause war, nahmen sie, angeführt von William, dem Ältesten, einen Schraubenzieher zur Hand und schraubten die Rückwand des Schrankes ab. Sie nahmen die Obstkuchen heraus, schnitten bei jedem am Ende eine Scheibe ab, schöpften mit einem langstieligen Löffel die Füllung heraus und aßen sie auf der Stelle auf. Als sie fertig und zweifellos gesättigt waren, legten sie die abgeschnittenen Endscheiben wieder zurück, sodass die Kuchen aussahen, als wären sie noch ganz. Dann legten sie sie zurück in den Schrank und schraubten die Rückwand wieder an.

Wochen vergingen und Heiligabend kam. Die Anrichte wurde aufgeschlossen, und die Kuchen wurden herausgeholt. Natürlich fielen sie sofort auseinander. Ich fragte Großmutter, wie sie darauf reagiert habe. Sie antwortete, sie habe die Kinder mit langen hölzernen Zangen, die normalerweise dazu dienten, Wäsche aus dem heißen Waschwasser zu ziehen, durch die Küche gejagt. Schließlich, gab sie zu, habe sie sich auf einen Stuhl gesetzt und geweint.

Später erzählte Tante Dolly mir eine Geschichte, in der es um das letzte Mal ging, dass man etwas von meinem Großvater gehört hatte. Ein Gericht des Magistrats im West Riding hatte ihn wegen Verlassens von Frau und Kindern angeklagt und zu einem wöchentlichen Geldbetrag verurteilt. Eine Zeit lang waren auch Zahlungen gekommen, dann aber ausgeblieben.

Daraufhin machte sich die Polizei in London auf die Suche und erfuhr, dass er in einem Stück im Elephant and Castle Theatre südlich der Themse auftrat. Das Stück war bereits im Gange, als die Polizei eintraf. Ein Inspizient führte die Beamten in die Seitenbühne, wo mein Großvater gerade auf seinen Auftritt wartete. Sie sagten ihm, dass er verhaftet sei und sofort mit ihnen aufs Revier kommen müsse. William versicherte ihnen, dass er keine Schwierigkeiten machen werde, bat aber darum, die nächste Szene noch spielen zu dürfen, die ohnehin seine letzte in dem Stück sei. Andernfalls, gab mein Großvater zu bedenken, wäre der Abend für das Publikum ruiniert.

Die Polizisten erfüllten Williams bescheidene Bitte. Er ging auf die Bühne und spielte seine Szene. Doch als sie zu Ende war, verließ er die Bühne rasch auf der anderen Seite und begab sich auf eine waghalsige Flucht. Meiner Großmutter zufolge verschwand er auf Nimmerwiedersehen; später hieß es, so erzählte sie, er sei nach Amerika gegangen und habe dort seine Karriere fortgesetzt.

Ich landete an der Küste der Vereinigten Staaten erstmals gegen Ende meiner Welttournee mit der Old Vic Theatre Company, in den ersten Wochen des Jahres 1962. Ich glaube, angesichts unseres jeweiligen Alters ist es kaum möglich, dass Großvater William und Enkel Patrick zur selben Zeit auf amerikanischem Boden standen.

Meine Großmutter hat mir nie einen Grund genannt, warum sie mich damals nach Blackpool einlud. Ich vermute, sie wollte mir sagen, dass ich nicht der Erste in der Familie sei, der sich für das Theater interessierte. Vielleicht war sie sogar noch ein bisschen stolz auf ihren Ehemann und empfand noch Liebe für ihn, obwohl er abgehauen war. Jedenfalls hat sie mich gerade noch rechtzeitig aufgefordert zu kommen, denn irgendwann während dieser Welttournee erhielt ich von meiner Mutter die Nachricht, dass sie gestorben war. Unser denkwürdiges Tête-à-tête war das letzte Mal gewesen, dass ich sie sah. Ich erinnere mich, dass ich einen langen Spaziergang gemacht habe, nachdem ich die traurige Nachricht erhalten hatte. Ich dachte über das Leben nach, das ich Tausende von Kilometern fern der Heimat führte, und über das Leben, das Mary Stewart geführt hatte. Sie hatte immer nur die grauen Straßen des Nordens von England und manchmal für ein oder zwei Stunden die Promenade von Blackpool gesehen. Der Horizont meiner Mutter war nicht viel weiter. Sie hat England nie verlassen und auch von ihrem Heimatland nur wenig gesehen. Meine Eltern sind einmal nach Stratford-upon-Avon gereist, um mich in einer Shakespeare-Aufführung zu erleben. Weiter ist meine Mutter nicht herumgekommen, abgesehen von einer Fahrt mit ihrer Schwester, Tante Annie, nach Manchester zu einer Samstagnachmittagsaufführung im Library Theatre, bei der ich mitspielte. Es war ein modernes Stück mit vielen Flüchen und unanständigen Wörtern, die größtenteils von »meiner« Figur gesprochen wurden. Nach einer meiner Tiraden herrschte eine lange Stille auf der Bühne, die aus dem Publikum von der unverwechselbaren Stimme meiner Tante unterbrochen wurde, die sagte: »Iiih! Das ist nicht unser Patrick.«

*

Der Ehrgeiz, die Welt zu erobern, gehörte nicht zu den Eigenschaften der Menschen in Englands Norden – zumindest gilt das für meine Familie. Als ich ungefähr zehn war, träumte ich kühn davon, Fernfahrer zu werden. In Mirfield gingen die meisten Jungen nach der Schule direkt in die Schwerindustrie oder in die Kohleminen, die meisten Mädchen in die Webereien. Eine Handvoll Gleichaltriger landete in der Besserungsanstalt und ein paar Jahre später zwangsläufig im Gefängnis.

Auf unseren sommerlichen Urlaubsfahrten an die Nordseeküste mussten wir die A1 queren, die Hauptverkehrsader von London nach Edinburgh. An dieser Kreuzung hielten wir an, um uns Getränke und Eis zu kaufen. Ich genoss es, auf dem Parkplatz zu stehen und einfach dem vorbeirasenden Verkehr zuzusehen. Aber es waren die Lastwagen, nicht die Pkw, für die ich mich begeisterte.

Ich liebte auch Züge und vor allem Lokomotiven. Haben Sie schon mal das seltsame englische Wort »trainspotting« gehört? Ich war ein leidenschaftlicher Beobachter von Zügen. Mein Freund Bryan und ich, wir stellten uns gern am Rand eines Bahndamms in Mirfield auf. Die meisten Lokomotiven hatten Nummern auf den geschwungenen Schutzblechen über dem Hauptantriebsrad. Aber einige wenige hatten stattdessen Namen. Weiter unten an der Strecke befand sich ein kleiner Steg, auf dem andere Jungs ihren Beobachtungsplatz hatten. Sie erblickten die nahende Lokomotive daher oft vor uns. Wenn wir sie rufen hörten: »Es ist eine mit Namen!«, übermannte uns die gespannte Erwartung fast.

Meistens hatten wir die betreffende Lok schon oft gesehen. Aber wenn das nicht der Fall war, wurden aus den Rufen Schreie, und wir wussten, dass etwas Besonderes kam. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem die Schreie zu einer regelrechten Hysterie ausarteten. Mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen sahen wir, wie mit lautem Gebrüll, eine weiße Rauchfahne ausstoßend, die Sir Nigel Gresley vorbeiraste. Ich hatte den Namen dieser Lokomotive in Büchern gelesen, aber nicht damit gerechnet, sie jemals mit eigenen Augen zu sehen. Ein unvergesslicher Augenblick.

Ich erinnere mich an ein weiteres besonderes Trainspotting-Erlebnis. Als ich elf war, wurde unser Kirchenchor eingeladen, an der Abendandacht in der am Ende der Londoner Waterloo Bridge gelegenen Festival Church teilzunehmen. Das war während des Festival of Britain 1951, einer Art Weltausstellung nur für Großbritannien, die die Errungenschaften unseres Landes feierte und die Tristesse der Nachkriegszeit kathartisch durchbrach. Ich war noch nie in London gewesen und wir sollten mit der Bahn reisen – ein Quantensprung gegenüber dem Trainspotting. Wir haben dort nur zweimal übernachtet, aber alle berühmten Sehenswürdigkeiten besucht und natürlich die futuristischen Highlights des Festivals selbst, den Dome of Discovery und den 91 Meter hohen Skylon.

Als ich nach Hause kam, fragte meine Mutter mich: »Was hat dir am besten gefallen, Patrick?« Ich rief: »Mam, ich habe die Mallard berührt!« Damit hatte sie überhaupt nicht gerechnet, und sie schaute verwirrt. Trevor, der ebenfalls in dem Chor sang und die Reise mitgemacht hatte, sagte: »Mam, er ist so ein Blödmann. Die Mallard ist eine Lokomotive.« Ich gebe zu, dass beide Behauptungen von Trevor richtig waren. Aber: Die Mallard hielt damals den Geschwindigkeitsweltrekord für Dampflokomotiven, nämlich 203 Kilometer pro Stunde, und sie hatte diesen Rekord in unserer Region aufgestellt, auf einem Streckenabschnitt irgendwo nördlich von York. Als unser Zug im Bahnhof King’s Cross ankam, stand die Mallard, gerade aus Edinburgh eingetroffen, auf der anderen Seite des Bahnsteigs.

Unsere Gruppe ging an ihr vorbei. Genauer, einige von uns gingen an ihr vorbei, nicht aber ich. Ich blieb stehen und starrte ehrfürchtig auf den Namen, der in den Kessel geätzt war: mallard. Ich hörte, wie Trevor meinen Namen rief, aber ich wollte diesen Moment auf keinen Fall ungenutzt vorübergehen lassen. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, beugte mich über den Rand des Bahnsteigs und berührte … mit Müh und Not … das Namensschild. Ja, ich hätte leicht auf das Gleis fallen und mich verletzen können, aber ich tat es nicht. Ich berührte das Namensschild der Mallard.

Neben der Begegnung mit Kirk Douglas, der mich nach einem Auftritt in Los Angeles hinter der Bühne begrüßte, gehört dieses Erlebnis zu den absoluten Höhepunkten meines Lebens. Aber es illustriert auch die Umstände, unter denen ich aufgewachsen bin: Lastwagen und benannte Lokomotiven waren das Aufregendste, was das Leben zu bieten hatte.

*

Ich war fünf Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging und mein Vater, so der Armee-Sprech, »demobbed« wurde – demobilisiert und offiziell aus dem Militärdienst entlassen. Meine Kindheit war ab da nie mehr dieselbe. Um fair zu sein: Die Demobilisierung war für meinen Vater zweifellos eine deprimierende Erfahrung. Er verließ die britische Armee als Regimental Sergeant Major des Fallschirmjägerregiments, das heißt als Superstar unter den Unteroffizieren. Aber wieder daheim in Mirfield war er ein Niemand, außer vielleicht für die Handvoll anderer entlassener Männer aus der Gegend, die unter ihm gedient hatten.

Später erfuhr ich von Geoffrey, dass es möglicherweise einen weiteren Grund für die immer wieder düstere Stimmung meines Vaters gab. Vor seinem Ausscheiden aus der Armee war er von seinem Kommandeur, einem Oberst, nach seinen Plänen für sein Leben als Zivilist gefragt worden. Darüber, so die Antwort meines Vaters, habe er sich noch keine Gedanken gemacht. Ob er schon einmal vom Dorchester Hotel in London gehört habe, hatte der Oberst ihn daraufhin gefragt und ihm, als mein Vater verneinte, erklärt, das Dorchester sei eines der Londoner Fünf-Sterne-Luxushotels. Dort sei die Stelle eines Hilfsportiers frei, die man ihm anbieten könne. Der Portier werde in ein paar Jahren in den Ruhestand gehen, sodass mein Vater, wenn er seine Sache gut mache, die Stelle erben würde. Das Gehalt sei zwar nicht hoch, aber es kämen beträchtliche Trinkgelder hinzu, vor allem, wenn man zum Portier aufsteige. Der habe übrigens auch Anspruch auf eine Unterkunft im Hotel. Zu guter Letzt, so der Oberst zu meinem Vater, könne man auch für Mrs. Stewart eine Stelle im Hotel finden, falls sie interessiert sei.

Mein Vater war begeistert von dieser Aussicht und sagte dem Oberst, er wisse das Angebot zu schätzen, müsse die Angelegenheit aber mit seiner Frau besprechen. Nun, sie scheint ohne lange zu überlegen abgelehnt zu haben, als Dad ihr davon berichtete. Die Unterkunft im Hotel und das Einkommen reizten sie nicht. Sie wollte einfach nur in Mirfield bleiben, und damit basta.

Ich habe oft über ihre Entscheidung nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass sie das Gefühl der Sicherheit nicht aufgeben wollte, das sie in dem einzigen Ort empfand, in dem sie je gelebt hatte. Aber das Erstaunlichste an dieser Geschichte ist, dass mein Vater bereit war, die Stelle abzulehnen. Er hatte die letzten fünf Jahre fern von meiner Mutter gelebt, und es war ihm dabei spektakulär gut gegangen. In London wäre sein Leben materiell gesichert und voller Verheißungen gewesen. Ich zweifle nicht daran, dass er es hätte schaffen können, ohne meine Mutter zu leben und sein Gehalt seiner Familie zu schicken, wenn man sich darauf hätte einigen können. In Mirfield dagegen war seine Zukunft völlig ungewiss.

Fünf Jahre lang hatten in der Camm Lane zwei Kinder mit einer liebevollen Mutter und einer Tante und einem Onkel, die auf der anderen Straßenseite wohnten, zusammengelebt. Ich kann mich nicht erinnern, wann genau sich die Atmosphäre in unserem Haus zu verändern begann. Es hat mich Jahrzehnte der Analyse gekostet, beginnend in den späten Achtzigerjahren, um die Folgen der Gewalt, der Angst, der Scham und des Gefühls der Schuld, die ich als Kind erfahren hatte, zu verstehen und zu bewältigen. Der erste und wichtigste Schritt war, mir einzugestehen, dass diese Dinge überhaupt passiert waren. Ich bin aber nie an einen Punkt gelangt, an dem ich sagen konnte: »Es war an diesem Samstagabend, in diesem Monat des Jahres soundso.« Das ist immer noch verschüttet. Ich weiß nur, dass ich mit fünf Jahren sehr glücklich war. Und mit sieben war ich es nicht mehr.

Kapitel Zwei

E