15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Dieses Buch hilft mir, meine Mutter besser zu verstehen, und dir, Deutschland besser zu verstehen.« Noch bevor Tahsim Durgun die Grundschule abschließt, muss er für seine Mutter die Abschiebebescheide entziffern, begleitet sie als Dolmetscher zu intimen Arztbesuchen und verliest Aldi-Kataloge am Fliesentisch. So wie Tahsim geht es vielen jungen Menschen mit Migrationsgeschichte, die früh Verantwortung für ihre Eltern übernehmen und gleichzeitig einen Platz finden müssen in einem oft feindseligen Land. Schreiben sie die besten Noten, bekommen sie trotzdem nur eine Hauptschulempfehlung. Fahren ihre Mitschüler*innen in den Urlaub nach Thailand, dürfen sie Deutschland nicht verlassen, weil sie kein gültiges Reisedokument besitzen. Hilflosigkeit, Angst und Überforderung sind ihre stetigen Begleiter, Einfallsreichtum und Empathie ihr Handwerkszeug. Mit messerscharfer Intelligenz, poetischer Sprachgewalt und zynischem Humor: Internet-Star Tahsim Durgun reflektiert die Lebenswirklichkeit der postmigrantischen Gesellschaft. Vor dem Hintergrund seiner eigenen Lebensgeschichte in einer kurdisch-deutschen Familie rechnet Tahsim ab mit der deutschen Bürokratie und zeigt gleichzeitig tiefen Respekt für seine Mutter und ihre Errungenschaften, die für die deutsche Gesellschaft immer unsichtbar bleiben werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 222

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

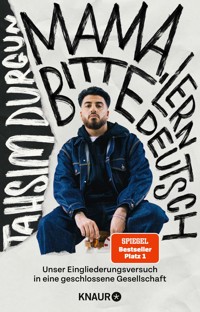

Tahsim Durgun

»Mama, bitte lern Deutsch«

Unser Eingliederungsversuch in eine geschlossene Gesellschaft

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

»Dieses Buch hilft mir, meine Mutter besser zu verstehen, und dir, Deutschland besser zu verstehen.«

Noch bevor Tahsim Durgun die Grundschule abschließt, muss er für seine Mutter die Abschiebebescheide entziffern, begleitet sie als Dolmetscher zu intimen Arztbesuchen und verliest Aldi-Kataloge am Fliesentisch. So wie Tahsim geht es vielen jungen Menschen mit Migrationsgeschichte, die früh Verantwortung für ihre Eltern übernehmen und gleichzeitig einen Platz finden müssen in einem oft feindseligen Land.

Schreiben sie die besten Noten, bekommen sie trotzdem nur eine Hauptschulempfehlung. Fahren ihre Mitschüler*innen in den Urlaub nach Thailand, dürfen sie Deutschland nicht verlassen, weil sie kein gültiges Reisedokument besitzen. Hilflosigkeit, Angst und Überforderung sind ihre stetigen Begleiter, Einfallsreichtum und Empathie ihr Handwerkszeug.

Mit messerscharfer Intelligenz, poetischer Sprachgewalt und zynischem Humor: Internet-Star Tahsim Durgun reflektiert die Lebenswirklichkeit der postmigrantischen Gesellschaft. Vor dem Hintergrund seiner eigenen Lebensgeschichte in einer kurdisch-deutschen Familie rechnet Tahsim ab mit der deutschen Bürokratie und zeigt gleichzeitig tiefen Respekt für seine Mutter und ihre Errungenschaften, die für die deutsche Gesellschaft immer unsichtbar bleiben werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Widmung

Vorwort: Die unerzählte Geschichte

»Mama, was sind Alliterationen?«

Yeziden – der kürzeste Abriss

Vom »Ihr« zum »Wir«

»Mama, was ist eine Metapher?«

Spenden für den Klimawandel

Sonnenblumen durchbrechen den Asphalt

Eines Tages

Çay-liche Entlastungsmaßnahme

»Mama, was sind Nomen?«

Deultsch für Anfänger

Aus dem Garten meiner Mutter

»Ausländerkinder« fördern

»Mama, was ist der Plural?«

Villain Origin Story

Irgendwann ist es genug

»Mama, was ist ein Fremdwort?«

Fremde auf meinem Bett

Barans Barbershop

Flunkyball mit Justin Bieber

Wir, ihr und Thilo Sarrazin

»Mama, was ist ein Kompositum?«

Ärzte sehen und sterben

Herzensangelegenheiten

»Mama, bitte lern Deutsch!«

Einbrecher und Köche

Danksagung

Dieses Buch widme ich allen Kindern, die ihre Träume kleinhalten, damit ihre Mütter eines Tages größer träumen können.

Doch selbst darin liegt ein Geschenk, denn Mamas träumen immer für euch mit.

Vorwort: Die unerzählte Geschichte

Kürzlich las ich ein Zitat, das ungefähr so lautete: »Wenn eine Sahnetorte zehn gleich große Stücke hat und unter einer elfköpfigen Familie aufgeteilt wird, dann ist die Mutter diejenige, die plötzlich keine Sahnetorte mehr mag.«1 Was sagt uns das? Die Mutter hat eine Laktoseintoleranz. Oder sie ist die Person in der Familie, die sich immer aufopfert, die Stütze, die alles zusammenhält. Meine Mutter ist auch so, aber mit einem kleinen Schönheitsfehler: Sie weiß nicht, wie man »Sahnetorte« schreibt. Sie wird nicht einmal in der Lage sein, dieses Buch zu lesen.

Kennst du die alte Fernsehwerbung, in der ein Mann auf einer Parkbank zu weinen anfängt, weil er seiner Tochter kein Gedicht vorlesen kann? Meine Mutter ist dieser Mann – zumindest was ihre Lese- und Schreibfähigkeiten betrifft. Ich kenne den Kampf des Mädchens aus dem Werbespot nur zu gut: Auch ich musste meiner Mutter unzählige Male vorlesen – keine Gedichte, sondern Stromrechnungen und Aldi-Prospekte. Und ich werde immer noch wütend, wenn ich daran denke, wie hemmungslos meine Mutter meine Fähigkeiten ausgenutzt und währenddessen den Deutschkurs für Anfänger an der Volkshochschule zum dritten Mal in Folge verschoben hat. Ich werde wütend und mir wird warm. Mir wird warm, weil ich sauer bin und Nesselsucht habe. I, wie eklig – aber das musst du jetzt aushalten, denn das ist ein sehr persönliches Buch.

Aber im Ernst: Wie kann es sein, dass eine Frau, die seit über 30 Jahren in Deutschland lebt, immer noch nicht die Sprache spricht? Wie kann es sein, dass sie immer noch auf die Hilfe ihrer Kinder angewiesen ist und mehrfach die Chance verpasst hat, ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft zu werden? Denn ganz ehrlich: Um an einer Gesellschaft teilhaben zu können, ist Lesen und Schreiben das Mindeste. Wo sind Menschen wie meine Mutter falsch abgebogen – warum schafft sie es einfach nicht?

Okay, ich gebe zu, der vorige Absatz hätte auch ein Auszug aus dem Protokoll des letzten Sommerfestes der AfD-Jugend sein können. Aber es sind meine Gedanken und Fragen, die ich mir seit meiner Kindheit stelle. Und jetzt, mit 28 Jahren, möchte ich sie in diesem Buch ein für alle Mal beantworten. Dieses Buch ist für mich ein Weg, meine Mutter besser zu verstehen. Nicht nur für mich, eigentlich für jeden. Denn jeder in diesem Land hat irgendwie mit Menschen wie meiner Mutter zu tun. Also ist es eine Alternative für Deutschland. Eine AfD. Dieses Buch ist die AfD – aber eine echte.

Wir sind eine stinknormale Familie. Eine Familie unserer Art mit all ihren Problemen und Tücken gibt es in Deutschland zigfach. Unsere Geschichte ist keine besondere, aber eine unerzählte, und das will ich ändern. Dabei will ich keineswegs den Eindruck erwecken, dieses Buch sei nur für Migras – um Gottes willen. Denn meine Leute, also Leute mit Migrationsgeschichte, Leute wie meine Mutter, die lesen keine Bücher – zumindest denken das viele. Es ist also eine einfache Rechnung: Wenn ich nur für Leute wie uns schreiben würde, sähen die Verkaufszahlen sehr schlecht aus, und ich könnte mir einen Platz auf der Bestsellerliste abschminken. Aber da will ich hin.

Dieses Buch ist also für alle: Almans, Kanaken, Deutschlehrer, die hässliche Jack-Wolfskin-Jacken tragen, für Kiffer, für alle, die härtere Drogen nehmen, für scheiß AfDler und damit auch für alle, die mal bei der NPD waren und sich jetzt »orientierungslos« fühlen, für alle Möchtegernintellektuellen, für alle, die sich kein TikTok mehr ansehen können, ohne dass unten auf dem Bildschirm Subway Surfers oder Temple Run läuft, für alle, die nicht lesen können. Und für meine Mutter. Mit anderen Worten: für die einzige Person, die mich in einem Land zur Welt gebracht hat, dessen offizielle Sprache sie selbst nicht beherrscht. Danke für nichts, Mama.

Warum ist es wichtig, dieses Buch zu schreiben, in dem ich unter anderem von meiner Mutter erzähle? Ich garantiere dir, dass wir alle mindestens eine Person wie meine Mutter kennen. Unabhängig von unserem sozialen Status, unserer Religion, unserem Geschlecht, unserer Herkunft, unserem Alter oder unserem Beruf – jeder von uns kennt eine Person wie meine Mutter.

Die schüchterne, aber freundliche Frau, die abends das Büro putzt? Meine Mutter.

Die Frau mit dem Kopftuch, die an der Aldi-Kasse den Verkehr aufhält, weil sie nicht einsehen will, dass sie nur eine bestimmte Anzahl von Hefewürfeln kaufen darf? Meine Mutter.

Die penetrant laute Person an der Bushaltestelle, die Sonnenblumenkerne knackt? Meine Mudder. Eine Frau, die als »Nebendarstellerin«, oft sogar als »Laiin« unserer Gesellschaft wahrgenommen wird.

Dieses Buch hilft mir, meine Mutter besser zu verstehen, und dir, Deutschland besser zu verstehen. Dieses verkommene Land voller »Asylchaos«2.

Warum muss ich über meine Mutter sprechen, wenn ich Deutschland erklären will? Wenn nicht ich, ihr Sohn, dann macht das einer wie Friedrich Merz bei hart aber fair, und das möchte ich ihr – eigentlich uns allen – ersparen. Denn Deutschland befindet sich aktuell in einer beunruhigenden Zerrissenheit.

Ich bin eigentlich kein sehr politischer Mensch, aber das erste Mal, dass ich diese starken politischen Gefühle in mir wahrgenommen habe, war, als die AfD gegründet wurde. 2013, das Jahr, in dem ich die Gründung dieser Partei noch mit kindlicher Unbekümmertheit belächelt habe, um Jahre später Alice Weidel im Bundestag über »Kopftuchmädchen« und »andere Taugenichtse« hetzen zu hören. Ihre Worte haben sich in mein Gedächtnis eingebrannt, und sie sind das beste Argument in Diskussionen, wenn irgendein Bastard sagt: »Hä? Aber die AfD ist doch gar nicht antidemokratisch, und rassistisch können die doch gar nicht sein, weil da so viele Kurden und Türken in der Partei sind, und die lächeln immer so schön!«

Dann kommt mein Moment: Ich lasse das »Taugenichtse«-Zitat fallen, und dann ist Ruhe3.

Das beklemmende Gefühl von damals aber, das ist heute wieder da: Merz teilt ununterbrochen gegen marginalisierte Menschen aus, die AfD gilt in Teilen Deutschlands als gesichert rechtsextrem, perfide »Remigrations«-Fantasien werden diskutiert, der Kanzler will »im großen Stil abschieben«4, Sylt entpuppt sich als sicherer Hafen für reiche Nazis.

Ich könnte an dieser Stelle noch ewig weitermachen, aber du verstehst, was ich meine. All das, was politisch in Deutschland passiert, sorgt dafür, dass meine Mutter nicht mehr nur die Sonnenblumenkerne knackende Frau an der Bushaltestelle ist. Sie ist zum Feindbild geworden. Und mit »Taugenichtse« bin ich gemeint.

Ich schreibe dieses Buch, weil es einen Zusammenhang gibt zwischen der Tatsache, dass meine Mutter zwar Alliterationen verwendet, sie diese aber nie wird erklären können, Alice Weidel, uns als Feindbild und meiner Hauptschulempfehlung.

Im besten Fall trage ich dazu bei, dass du, wenn du dieses Feindbild erwischst, es zerknüllst und auf den Boden wirfst – danach bitte aufheben und in der dafür vorgesehenen Mülltonne entsorgen.

Dieses Buch ist ein biografisches Werk, aber keine Biografie. Dafür bin ich viel zu jung.

Wenn du unter 30 bist, darfst du deine Biografie nur schreiben, wenn du mit Nachnamen »Wollny« oder mit Vornamen »Malala« heißt. Alle anderen, das ist meine feste Überzeugung, haben kein Recht dazu. Wenn du 28 bist, bist du weder jung noch wirklich alt. Das ist ein komisches Alter. Ich bekomme kein Kindergeld mehr, bin komplett für mich selbst verantwortlich, aber trotzdem rutscht mir ab und zu ein kindliches »Mami!« heraus.

Aber was erwartet dich dann in einer Biografie, die keine ist? Ich nehme dich mit auf eine kleine Reise durch alles, was ich in meinen 28 Jahren erlebt habe. Ich schreibe über mich, meine Sozialisation, meine Familie, über meine schulische Laufbahn und über das Land, das mir am Herzen liegt, in dem ich geboren und aufgewachsen bin – Deutschland.

»Mama, was sind Alliterationen?«

Oh, wie ich Deutschland liebe. Das meine ich wirklich. Es ist das Land, in dem meine Eltern bei null angefangen haben, sich alles aufgebaut und eine nette kurdische Familie gegründet haben. Wir gehören zu keinem Clan – was für eine erfreuliche Nachricht –, und das, obwohl ich an die hundert Cousins und Cousinen habe, die ich nicht alle persönlich kenne. Der eine oder andere hat vielleicht auch schon im Gefängnis gesessen. Das Potenzial für ein Familientreffen à la Abou-Chaker wäre also da, aber das passt jetzt nicht in meinen Terminkalender. Vielleicht nächstes Jahr.

Neben meiner Mutter und mir gehören noch weitere Protagonisten zu dieser Geschichte. Ich stamme zwar nicht aus einer zehnköpfigen Familie, wie das TikTok-Zitat am Anfang vermuten lässt, aber ich bin nicht allein aufgewachsen. Meine Eltern haben insgesamt vier Kindern das Leben geschenkt: zwei Mädchen und zwei Jungen – und das auch noch abwechselnd. Die perfekte Balance. Ich möchte euch diese süße Rasselbande vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt:

Gülistan ist die Älteste. Sie nimmt in der Familiendynamik eine besondere Rolle ein, denn alles, was ich hier erzähle, hat sie als Erste erlebt. Im Gegensatz zu meiner hat ihre Erfahrung einen richtigen Namen, bei ihr heißt das Ganze »Eldest Daughter Syndrome«.

Sie war auch die Erste von uns allen, die eine eigene Familie gegründet hat. Sie hat geheiratet – freiwillig. Und ob man es glaubt oder nicht, das Zeitalter der arrangierten Ehen neigt sich dem Ende zu. Außerdem hat sie zwei wunderbare Kinder. Ich habe mich ehrlich gefreut, als meine Schwester ihre »bessere Hälfte« gefunden und geheiratet hat. Denn endlich wurde ihr altes Zimmer frei, und ich musste meins nicht mehr mit meinem elenden Bruder teilen.

Gülistan ist die Eiserne von uns Geschwistern, sie hat als Erste die Toleranzgrenzen unserer Eltern ausgetestet und uns anderen gezeigt, wie weit wir als Kinder gehen können. Während Gülistan bei ihrer ersten Klassenkonferenz – wir wissen bis heute nicht, was sie angestellt hat – noch das gesamte Schimpfrepertoire unserer Eltern über sich ergehen lassen musste, bekam Dilan, die jüngere Schwester, nur ein hingerotztes »Mach das nie wieder!« zu hören.

Dilan ist Schwester Nummer zwei, die nach mir Geborene. Sie ist die Frohnatur in unserer Familie, aber sie hat auch ein sehr komplexes Wesen: Sie ist umgänglich, hat aber eine fragwürdige Neigung, in wirklich unpassenden Momenten hemmungslos zu weinen. Wenn sie weint, sieht sie sehr hässlich aus. Ihr ganzes Gesicht, besonders ihre Lippen, schwillt an, und sie wird rot. Wenn sie sich kurz beruhigt, wird sie merkwürdig blass, als würde sie einen Moment innehalten, bevor die ganze Prozedur von Neuem beginnt.

Am Ende sieht sie aus wie ein Luftballon, den man ein paar Mal prall aufgeblasen und dann die Luft wieder rausgelassen hat, bis er aussieht wie ein gebrauchtes Verhütungsmittel aus Gummi. Ja, ich habe es geschrieben: Meine Schwester sieht nach einem ihrer Heulanfälle aus wie ein Kondom.

Ich habe sie gerade gefragt, wann sie das letzte Mal geweint hat, und wie aus der Pistole geschossen kam: »Gestern Abend!« Der Grund war ein kostenloses Premium-Versand-Abo bei Zalando. Als ich ihr von dem Kondom-Vergleich erzählte, drohte sie mir mit einer Anzeige und fing sofort wieder an zu weinen.

Zum Schluss kommt mein Bruder Jiyan. Er ist das einzige Kind, das nach der Jahrtausendwende geboren wurde. Als Einziger hat der verwöhnte Bengel gleich nach der Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Denn nach 2000 trat das neue Staatsangehörigkeitsrecht in Kraft: Neugeborene, bei denen ein Elternteil seit fünf Jahren eine Aufenthaltserlaubnis hatte, erhielten mit der Geburt automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft.

Mein Bruder Jiyan ist der Einzige in unserer Familie, der noch nie eine »Ausländerbehörde« von innen gesehen hat, denn er wurde von Anfang an in Deutschland aufgenommen. Zumindest von der deutschen Bürokratie. Und trotzdem kann er immer noch nicht »das« und »dass« unterscheiden! Deutschland sucht sich immer die Falschen aus – der Junge gehört abgeschoben.5

Das sind wir: Gülistan (die, die geheiratet hat), Dilan (die, die aussieht wie ein Kondom, wenn sie weint) und Jiyan (der Verwöhnte). Zwischen Gülistan und Dilan stehe ich natürlich in der Erbfolge. Unsere geschwisterliche Beziehungsdynamik ist gesund, würde ich sagen. Wir kommen gut miteinander aus. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass wir uns gegenseitig schätzen – und vielleicht sogar lieben? Beim Schreiben des letzten Satzes hätte ich fast einen Vomitus6 auf meine flache Handfläche fabriziert.

Was würde wohl passieren, wenn ich meinen Geschwistern persönlich sagen müsste, dass ich sie liebe, wenn mir schon das Schreiben darüber solche Schmerzen bereitet? Es gibt so viele Dinge, die ich lieber tun würde, als meinen Geschwistern öffentlich meine Liebe zu gestehen – zum Beispiel die kostenlosen und frei zugänglichen Toiletten am Hamburger Hauptbahnhof7 putzen.

Woher kommt diese emotionale Kälte, die von mir ausgeht? Warum kann ich meinen Geschwistern gegenüber nicht einfach freundlich sein? Das fängt schon bei Kleinigkeiten an, wie Danke sagen. Wenn mein Bruder mich um eine PayPal-Überweisung bittet, weil er mal wieder knapp bei Kasse ist, und mir schreibt: »Ey, kannst du mir was schicken, ich will mit Freunden essen gehen.«8

Dann sträubt sich alles in mir, ihm nett zu antworten. Ich will ja. Ich möchte ihm schreiben: »Hä?! Ja, normal, wie viel brauchst du? Willst du deine Freunde einladen, oder brauchst du nur was für dich?«

Ich kriege aber stattdessen nur ein böses »Samma, spinnst du, Junge?!« hin, »Seh ich aus wie die Landessparkasse zu Armhausen?! Hauptsache, jeden Tag ’nen neuen Vape in Strawberry Ice kaufen, aber kein Geld für ein anständiges Essen haben.«

Am Ende schicke ich ihm die Kohle per PayPal, aber nicht so liebevoll, wie ich es gerne getan hätte.

Ich bin kein griesgrämiger Mensch. Ich bin durchaus kommunikativ, aufgeschlossen und herzlich. Wenn mich zum Beispiel der REWE-Kassierer nach meiner Payback-Karte fragt, antworte ich meistens: »Nee, habe ich nicht – aber schließe ich gleich zu Hause ab.« Und lächle dann.

Warum kann ich das nicht auch mit meinen Geschwistern? Dass wir uns alle lieben und wertschätzen, ist für uns selbstverständlich. Aber ich glaube, dass Migra-Familien, die in Deutschland ständig auf Ablehnung stoßen, immer wieder Schockstarre und Angst aushalten müssen. Manchmal fehlt uns einfach der Raum, um unsere tiefsten Gefühle zu zeigen.

Und wie hätte es für uns einfach sein können, wenn wir uns schon als Kind im eigenen Geburtsland unsicher fühlten und uns von klein auf ständig beweisen mussten. Meine Liebe zu meinen Geschwistern zeigte sich immer darin, dass ich mich für sie einsetzte. Sei es in der Schule oder bei Behörden. Wir mussten uns gegenseitig beschützen.

Ich empfand es als Liebesbeweis, für meine Schwestern Anträge auszufüllen oder Behördenbriefe aufzusetzen. Damit war meine Pflicht getan, mehr war nicht nötig: Der Antrag auf deutsche Staatsbürgerschaft war gestellt? Mein Bruder hat sein Geld per PayPal von mir bekommen? Prima, dann sind alle glücklich.

Auch meine Schwestern haben mehr als genug für mich und die anderen getan. Wir haben uns immer gegenseitig geholfen. Aber dass wir uns in Deutschland von Anfang an beweisen mussten, hat nach und nach emotionale Gräben zwischen uns aufgerissen. Und darüber habe ich anscheinend verlernt, ihnen zu sagen, wie großartig sie sind.

Im Stillen waren wir mit uns selbst beschäftigt. Das Wohl der Familie steht bei uns an erster Stelle. Wir tragen unsere Sorgen immer gemeinsam. Das führt dazu, dass unsere Familie wie ein einziger Kopf funktioniert, während sich zwischen den einzelnen Mitgliedern eine unbeschreibliche Leere ausbreitet. Gefühle sind bei uns kein Tabuthema, aber wir waren damit beschäftigt, Deutschland zu überleben. Und jetzt, mit 28 Jahren, beginne ich zu verstehen, was uns dieser Überlebenskampf gekostet hat.

Ich will nicht den Eindruck vermitteln, dass ich immer der unterstützende »Beschützerbruder« war – ich war von den Umständen selbst oft abgefuckt. Mir fallen auf Anhieb etliche Momente ein, in denen ich mir schwor, dass ich nichts mehr für meine Geschwister machen werde. Nichts Gravierendes, sondern eher so was wie, dass jemand meine letzte Red Bull aus dem Kühlschrank ausgetrunken hat.

Trotzdem werden solche Momente zu großen Eklats. Wir blockieren uns dann gegenseitig auf WhatsApp, gehen uns aus dem Weg und wechseln kein Wort mehr miteinander. Das hält allerdings nur ein paar Wochen an. Spätestens, wenn einer etwas Wohlduftendes gekocht hat, von dem ich probieren möchte, versöhne ich mich wieder. Ich könnte bei meinen Geschwistern übrigens niemals offen kommunizieren, dass das, was sie gekocht haben, gut schmeckt – ich esse es lediglich.

Mit meinen Eltern kann meine Unfähigkeit zur Äußerung von Gefühlen nichts zu tun haben: Meine familiäre Sozialisation – meine erziehungswissenschaftliche Bewertung basiert auf dem Wissen, das ich durch Die Super Nanny gewonnen habe – war eine gute. Sie waren immer gut zu uns. Ihre Mittel waren begrenzt, aber sie waren immer bemüht, uns alles zu ermöglichen.

Meine Eltern sind vor über 30 Jahren nach Deutschland gekommen – beide sind in der Türkei geboren. Während meine Mutter die meiste Zeit ihrer Jugend dort verbrachte, ist mein Vater schon ziemlich früh mit seiner Familie nach Syrien ausgewandert, weil die wirtschaftlichen Verhältnisse dort besser waren. Wie gesagt: Wenn ich Beef mit meinen Geschwistern habe, dann meist wegen Banalitäten, die nach kurzer Dauer vergessen sind.

Die geschwisterliche Dynamik bei meinen Eltern hingegen ist viel brisanter – »bei« meinen Eltern, nicht die geschwisterliche Dynamik »zwischen« meinen Eltern, meine Eltern sind keine Geschwister! Die Konflikte mit ihren Geschwistern basieren etwa auf Unstimmigkeiten über vererbtes Land in der Heimat. Im Grunde genommen sind sie die kurdische Version von Game of Thrones.

Du kannst dir vorstellen, dass meine Eltern vorbelastete Menschen sind. Sie haben viel erlebt – schon lange bevor sie in Deutschland ankamen. Wir sprechen zwar nicht oft darüber, aber ich merke es ihnen an. Das hängt auch damit zusammen, dass meine Eltern kurdische Yeziden aus der Türkei sind. Ein langer Titel und gefundenes Futter für rechte Heinis.

Wenn mich jemand früher gefragt hat, was für ein »Landsmann« ich bin, habe ich mit »kurdischer Yezide aus der Ost-Türkei, aber mein Baba ist in Syrien groß geworden, weil da war Arbeit besser« geantwortet. Später habe ich das einfach mit »scheiß Ausländer« abgekürzt – das kam besonders bei AfD-Wahlständen gut an. Aber vielen Menschen, etwa meinen Eltern, ist es wichtig zu erwähnen, dass sie Yeziden sind.

Die meisten Leute, denen ich begegne, wissen nicht, wer die Yeziden sind. Beim Yezidentum handelt es sich um eine der ältesten kurdischen Religionsgemeinschaften. Ich möchte dazu in diesem Buch zwar ungern in die Tiefe gehen, nichtsdestotrotz möchte ich einen kurzen Abriss zu den Yeziden schaffen, um die Geschichte meiner Eltern und die Entscheidungen meiner Mutter verständlicher zu machen. Und in gewisser Weise lerne ich mit dem Schreiben dieses Buchs auch meine Mutter neu kennen.

Yeziden – der kürzeste Abriss

Das Yezidentum ist eine monotheistische Religion. Das heißt, wie im Christentum, Islam und Judentum auch glauben Yeziden an einen Schöpfergott – eine simple, aber durchaus entscheidende Gemeinsamkeit. Seit jeher erfahren Yeziden Diskriminierung und Ausgrenzung bis hin zu systematischer Vernichtung. Zum einen liegt es daran, dass sie schon immer eine Minderheit waren. Es gibt schätzungsweise eine Million Yeziden, die vornehmlich in der Türkei, im Irak, in Syrien und Armenien beheimatet sind. Die mit 200000 Menschen größte yezidische Diaspora lebt heute in Deutschland.

Die Unterdrückung von Yeziden wird mit dem Irrglauben gerechtfertigt, dass Yeziden den Teufel anbeten. Mit der Realität hat das wenig zu tun, weil es uns nicht gestattet ist, den Namen des Teufels auszusprechen – wie gut, dass ich ihn gerade nur schreibe. Die faktisch falsche Zuschreibung zur Teufelsanbeterei rührt daher, dass Yeziden neben Xwede, also Gott, noch den Engel Tausi Melek, also den Engel Pfau, verehren.

Tausi Melek ist bei uns der siebte von sieben Erzengeln – in den zuvor genannten Religionen ist er auch unter anderen Namen bekannt. Allerdings wird er in anderen Religionen gegenüber Gott niederträchtig, wird verbannt und gilt damit als Symbol des Bösen – des Teuflischen. Im Yezidentum existiert diese Auslegung der Geschichte nicht. Tausi Melek ist ein anderer Dude und hat nichts mit dem Teufel zu tun.

Das Yezidentum ist eine friedvolle Religion. Viele kennen sie nicht, denn die Yeziden haben seit Anbeginn ihrer Existenz um ihr Überleben gekämpft. Der oben beschriebene Irrglaube hatte zur Folge, dass Yeziden ständig der Gefahr der Vernichtung ausgesetzt waren. Die Verfolgung der Yeziden reicht zurück bis ins Osmanische Reich – und sie hält bis heute an. Yeziden selbst sprechen in diesem Kontext von »Ferman«: Ferman ist ein altpersischer Begriff und bedeutet in Bezug auf die Vernichtung von Yeziden so viel wie die Anordnung, etwas Unerwünschtes zu beseitigen, weil es vermeintlich unmenschlich, bösartig sei.

Im Jahr 2014 eskalierte die Situation mit dem 74. Ferman an den Yeziden, als die Terrormiliz des sogenannten Islamischen Staates im Nordirak in yezidische Dörfer eindrang und diese unter ihre Kontrolle brachte. Insbesondere die überwiegend von Yeziden bewohnte Stadt Sindschar, im Kurdischen »Şingal« genannt, war von den Gräueltaten der Miliz betroffen, die in einem Völkermord endeten.

Bis zu 5000 Yeziden wurden am 3. August 2014 ermordet, und über 6500 Frauen und Kinder wurden entführt oder versklavt. Bis heute werden 2850 Yeziden vermisst, überwiegend junge Frauen, die Opfer von sexualisierter Gewalt wurden.

All die Gewalt, die Yeziden angetan wurde, liegt zwar in der Vergangenheit, aber in uns hat sie tiefe Narben hinterlassen. In unserer Familie sind es unsere Eltern, die dem Yezidenhass am stärksten ausgesetzt waren. Als kurdische Yeziden in der Türkei gehörten sie einer marginalisierten Gruppe innerhalb einer anderen an – eine Doppelbelastung. Die Erfahrung von Angst, Ausgrenzung und Ausweglosigkeit sind Teil der DNA unserer Familie.

Vom »Ihr« zum »Wir«

Das erste Mal spürte ich die Traumata meiner Familie in der dritten Klasse. Wir hatten unsere erste Stunde Religionsunterricht, und neben mir gab es nur noch ein weiteres nicht deutsches, nicht christliches Kind in der Klasse: Hamza. Hamza und ich waren Verbündete. Wir haben immer die gleichen Sonderbehandlungen erhalten.

Welche Kinder in der Klasse müssen in den Deutsch-Förderunterricht? Hamza und Tahsim.

Welche Kinder erhalten eine zusätzliche Erklärung in einfacherer Sprache? Hamza und Tahsim.

Wir waren nicht die engsten Freunde, und außerhalb der Schule war der Bursche mir egal, aber in der Schule war Hamza mein treuer Gefährte. Ich war froh, dass er da war, denn die Alternative wäre für mich als einziges nicht weißes Kind wahrscheinlich gewesen: vorgeführt zu werden und signalisiert zu bekommen, dass ich anders bin und nicht dazugehöre.

Mit ihm war ich nie allein.

Zurück zur ersten Religionsstunde. Natürlich saßen wir für diesen Anlass in einem Stuhlkreis. Ich glaube ja, gleich nach dem akribischen Aufteilen von Restaurantrechnungen sind Stuhlkreise der Deutschen heiligstes Gut. Weiße Deutsche fühlen sich wohl in Kreisen: Kreisversammlungen, Kreißsäle, Landkreise, Morgenkreise, Plumpsack spielen oder Vorstellungsrunden, bei denen man sich als Tier vorstellen muss – all das machen sie gerne in Form eines Kreises. The circle of life etwas zu ernst genommen – eigentlich müsste Halay tanzen voll was für sie sein.

Jedenfalls saßen wir Drittklässler aufgeregt im Stuhlkreis und fragten uns, was wohl kommen würde, denn ein Stuhlkreis deutet auf etwas Großes hin. Das ist für Grundschüler wie eine MDMA im Berghain schmeißen.

Unsere Lehrerin, nennen wir sie Frau R., holte hinter ihrem Lehrerpult eine kleine Wanne hervor, die mit Wasser gefüllt war. Sie stellte sie in die Mitte des Stuhlkreises, grinste breit in die Runde und sagte andächtig: »Da wir jetzt in der dritten Klasse sind, haben wir ein neues Fach.« Dann klatschte sie herzhaft in die Hände und fügte hinzu: »Wir beginnen heute mit dem Religionsunterricht.«

Die gesamte Klasse schloss sich dem Klatschen der Lehrerin an. Mein Drittklässler-Ich blickte Hilfe suchend zu meinem Sitznachbarn Hamza, der ebenfalls vor der Frage stand, was wir nun machen sollten. Ich entschied für uns und klatschte mit.

Ich klatschte mit und entschied damit, dass wir zum »Wir« gehörten, nicht zum »Ihr«. Denn in der Grundschule und im Kindergarten gab es immer ein kollektives Wir – »wir« gehen auf die Toilette, »wir« haben heute Tafeldienst, »wir« lösen das Problem alle zusammen. Aber ich wusste auch: Das Wir hört im Deutsch-Förderunterricht auf. Da gibt es nur noch das Ihr: Hamza und Tahsim. Also klatschten Hamza und ich mit vollem Körpereinsatz mit.

Frau R. forderte die Klasse mit einer ermahnenden Handbewegung zur Ruhe auf, als sei sie Albus Dumbledore. Es wurde schlagartig still – wir waren gespannt, was der mürrische alte Zauberer nun erzählen würde. »Heute wird einer oder eine von euch in dieser Schüssel seine Füße waschen.«

Im Klassenzimmer machte sich für einen kurzen Moment erneute Unruhe breit.

»Wir wollen eine Tat Jesu nachahmen. Was das genau bedeutet, werden wir nachher gemeinsam besprechen. Aber gut, wer will sich die Füße waschen lassen?«, sagte Frau R. weiter und klatschte noch einmal kräftig in die Hände.

Ein Dutzend eifrige Arme schossen sofort in die Höhe. Hamza und ich hingegen saßen reglos im Stuhlkreis. Ich erinnerte mich daran, dass wir heute nicht »die Anderen«, nicht »das Ihr« sein wollten. Ich erinnerte mich daran, dass ich heute Teil des Wir sein wollte – nur wie?

Ich schaute erneut zu Hamza, aber der Junge war mit seinen Gedanken völlig woanders. Wie damals, als Hamza unsere Lehrerin fragte, ob er früher nach Hause gehen dürfe. Auf die Frage nach dem Grund sagte er, dass er das Staffelfinale von Digimon auf RTL2 nicht verpassen wolle. Daraufhin gab es ein ernstes Gespräch auf dem Flur.