11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Südwest

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

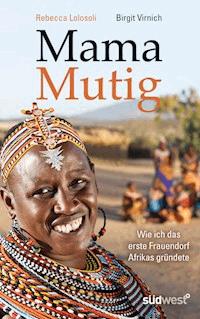

Eine echte afrikanische Heldinnengeschichte

Es ist Anfang der Neunziger Jahre als Rebecca Lolosoli von ihren Nachbarn wegen Aufmüpfigkeit halb zu Tode geprügelt wird. Doch ihr Mann weigert sich ihr zu helfen und so verlässt sie ihn trotz aller Ängste. Sie schließt sich mit anderen Frauen zusammen, die ein ähnliches Schicksal teilen: geschlagen oder vergewaltigt, auf der Flucht vor Genitalverstümmelungen oder Zwangsehen.

Gemeinsam gründen die Frauen Umoja, das erste Frauendorf Afrikas. Bis zum Herbst 2009 leben in Umoja 48 Frauen und ihre Kinder. Sie übernehmen Rechte und Aufgaben, die in der partriarchalen Gesellschaft normalerweise nur Männern zukommen. Und so ist es kein Wunder, dass Anfeindungen und Übergriffe auf das Dorf nicht ausbleiben. Die Frauen ziehen schließlich einen Zaun aus Dornen rund um ihr Territorium – so bleibt das Vieh drinnen und die Männer draußen.

In ihrem gemeinsamen Buch erzählen die Dorfgründerin Rebecca Lolosoli und die bekannte Fernsehjournalistin Birgit Virnich zusammen die Geschichte von Rebecca und Umoja. Sie dokumentieren den Kampf dieser mutigen Frauen um Eigenständigkeit, Anerkennung und Freiheit in einer mehr als frauenfeindlichen Umgebung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 301

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Es sind Frauen wie Rebecca Lolosoli, die Afrikas Zukunft beeinflussen werden. Sie hat durch ihre persönliche Situation Tabus gebrochen und die Gesellschaft verändert. Ohne dass sie je vom Feminismus westlicher Prägung gehört hätte, hat sie für die Rechte der Frauen gekämpft und ist dabei einen ganz eigenen, afrikanischen Weg gegangen, heraus aus der Armut in eine lebenswürdige Existenz. Und trotz aller Widrigkeiten hat Rebecca dabei nie ihre Lebensfreude verloren. Davon können auch wir Europäer lernen.

Birgit Virnich

PROLOG

Im sanften Morgenlicht glühen unsere Hütten in der nördlichen Halbwüste Kenias wie goldene Schatzkisten. Langsam ragen die ersten Sonnenstrahlen über das Gebirgsmassiv in die ausgedörrte Savanne. Die Berge säumen majestätisch den Horizont. So ruhig ist es in unserem Frauendorf nur in den ersten Morgenstunden. Es ist, als wären wir Frauen und Kinder in Umoja die Einzigen weit und breit in der Endlosigkeit dieser Graslandschaft – wie Überlebende nach einer Naturkatastrophe. Entgegen allen Prognosen haben wir dieses vertrocknete Stückchen Erde in eine kleine Oase verwandelt. »Umoja« bedeutet auf Suaheli »zusammen«. Jedes Mal, wenn eine neue Frau zu uns kam, haben wir gemeinsam angepackt, aus Zweigen eine Hütte für sie gebaut, die Hütte mit Dachmatten aus Sisal abgedeckt und alles mit Rinderdung und Schlamm verschmiert. Mittlerweile ist so ein ganzes Frauendorf entstanden, hinter einem Schutzwall aus Dornenzweigen.

Wie jeden Samstag will ich gleich mit den Kindern das Land nach Plastiktüten durchkämmen, die sich im Unterholz verfangen haben, denn samstags haben die Kinder frei und sie sollen lernen, ihre Umwelt sauber zu halten. Ich will, dass sie stolz sind auf dieses Dorf und die herrliche Landschaft, eine der tierreichsten in ganz Kenia. Unten im bräunlichen Wasser des Flusses Uwaso, der fortwährend fruchtbaren Schlamm aus dem mächtigen Gebirgsmassiv in die Tiefebene schwemmt, lässt sich ein Krokodil müde treiben. Am Flussufer gedeihen meterhohe Palmen. Ein paar Samburu-Hirten treiben gerade ihre Kühe durch unser Land zum Fluss. Während der letzten Dürre waren wir für viele Nomaden aus der Umgebung die letzte Rettung. Auf unserem grünen Landstrich fanden die Rinder meistens noch etwas zum Grasen.

Während ich in der warmen Sonne durch das Unterholz gehe, rast ein paar Meter entfernt ein Geländewagen auf unser Dorf zu. Ich bekomme nicht mit, was meine Freundinnen erleben und mir später erzählen. Auf dem Campingplatz, den wir betreiben, kommt das Auto mit quietschenden Reifen zum Halten. Laut schimpfend springt ein Mann heraus. Lucy, eine meiner engsten Freundinnen, kocht gerade Tee für amerikanische Touristen, die auf unserem Campingplatz in Umoja übernachtet haben. Sie schaut durch unser kleines Küchenfenster, starrt den schwitzenden Mann an und braucht ein paar Sekunden, um zu begreifen, dass dieser wutschnaubende Mensch mein Mann ist. Ich lebe getrennt von ihm. Er ist völlig aufgebracht. Mit einem Gewehr in der Hand läuft er in das kleine Lokal und schreit sie wütend an: »Wo ist Rebecca?« – »Ich weiß nicht«, erwidert die zierliche Frau sichtlich entsetzt und sie versucht, Zeit zu gewinnen, ihn abzulenken. Doch er ist wie besessen. Er lässt Lucy nicht aussprechen, schiebt sie grob beiseite. Nagusi, meine beste Freundin, eine ältere Samburu-Frau, die gerade den Tisch deckt, versucht ihn zu beschwichtigen. Als sie ihre Hand auf seinen Arm legt, stößt er sie wütend weg. Alle Versuche, ihn zu beruhigen, lassen ihn nur noch aufgebrachter werden. »Redet nicht herum«, herrscht er sie an. »Ihr verschwendet meine Zeit. Sagt mir sofort, wo sich meine Frau herumtreibt.« Wütend dringt er in die Küche ein, wirft polternd Gläser um und durchwühlt eine Schublade nach Papieren. Hastig steckt er ein paar Geldscheine, Dokumente und die Schlüssel zu den Touristenunterkünften ein, die wir auf dem Campingplatz betreiben. »Ich werde Rebecca kriegen«, schreit er. »Ich werde sie umbringen. Sie wird diesen Tag nicht überleben. Dafür werde ich sorgen. Das könnt ihr Rebecca sagen. Es kann hier nur einen geben, sie oder mich.« Nach dieser Drohung drängt er Lucy, die sich schützend vor die Lebensmittel gestellt hat, beiseite und packt die Vorräte, die wir kilometerweit zu Fuß geschleppt haben, in einen Karton. Laut fluchend schmeißt er alles in seinen Geländewagen und rast in einer dichten Staubwolke davon.

Als ich Minuten später am Campingplatz ankomme, winken mich Lucy und Nagusi, meine langjährigen Mitstreiterinnen in Umoja, aufgeregt zu sich herüber. »Du musst hier sofort verschwinden. Dein Mann wird alles tun, um dich zu finden«, erklären sie ohne große Umschweife. Ich bin schockiert. Eigentlich sollte an diesem Wochenende in Umoja ein Workshop zum Thema Frauen und Menschenrechte stattfinden. Doch daran ist jetzt gar nicht mehr zu denken. Eine bessere Lektion zum Thema gäbe es ohnehin nicht.

Mittlerweile haben sich die Frauen in ihren roten Shukas, den traditionellen Tüchern, um mich herum versammelt. Es ist das erste Mal, dass jemand mit einem Gewehr durch den Dornenzaun eingedrungen ist. Sie sind aufgewühlt. Längst haben die meisten gelernt, mit dem Hohn und Spott der Männer aus der Umgebung umzugehen. Fast jede hier ist schon als Flittchen bespuckt worden, wenn sie im Nachbardorf Archer’s Post eigenständig eine Ziege gekauft hat. Denn das machen bei uns Samburus traditionell nur Männer. Andere sind als dreckige Lesben beschimpft worden, wenn sie in dem staubigen Straßendorf ihren Perlenschmuck verkauft haben. Selbst nach fünfzehn Jahren können viele Samburu-Männer nicht verstehen, dass wir Frauen in Umoja größtenteils ohne sie auskommen. Doch dieser Vorfall heute erschüttert uns alle zutiefst.

»Der Hass in seinen Augen war beängstigend«, meint Lucy. »Er will dich töten und uns zerstören. Du musst aus dem Dorf verschwinden und dich in Sicherheit bringen.« Fassungslos starre ich Lucy an. Mein erster Reflex: Ich will kämpfen und mir das von meinem Mann nicht bieten lassen. Doch so einfach wird es nicht sein. Schweren Herzens muss ich mir eingestehen, dass ich nicht nur mich, sondern auch die anderen Dorfbewohnerinnen gefährde.

Ratlose Blicke. Betretene Stille. Bei dem Gedanken, ohne mich weiterzumachen, schauen mich einige Frauen sorgenvoll an. Sie sind verunsichert. Doch sie sprechen es nicht aus, um es mir nicht noch schwerer zu machen. »Ich werde bald wiederkommen«, versichere ich, obwohl ich im tiefsten Inneren spüre, dass jetzt ein weiter Weg vor mir liegt. Eine Odyssee. Ich atme tief durch und spüre, wie sich Nagusis Arm unter meinen schiebt. Sie hakt mich unter. Ich schaue in ihre braunen Augen, die viel Leid gesehen haben. Sie wird mit mir kommen. Meine treue Freundin, die vor vielen Jahren vor ihrem Mann geflohen ist und in Umoja Unterschlupf fand. Sie kennt das alles besser als ich. Jahrelang hat ihr Ehemann sie immer wieder geschlagen. Zum Abschied aus dem Dorf stimmen wir ein Lied an: »Zusammen schaffen wir es. Umoja.« Manche Frauen ballen ihre Fäuste. Ihr Entschluss steht fest: Sie werden in Umoja bleiben, auch ohne mich, und ich werde wiederkommen.

Niemand wird uns für immer aus unserem Dorf vertreiben, für das wir so lange gekämpft haben. Jetzt gilt es stark zu bleiben. Keine von uns ahnt, dass der heutige Tag der Auftakt für einen unerbittlichen Kampf um unser Dorf ist. Die Landpreise in der Halbwüste sind explodiert, seit chinesische Straßenbaufirmen eine Teerstraße durch Archer’s Post bis in den Norden Kenias und nach Äthiopien gebaut haben. Der Wert unseres Landes ist also gestiegen, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum mein Mann das riesige Grundstück nun an sich reißen will.

In Windeseile stopfen wir ein paar Klamotten in einen Rucksack und machen uns schweren Herzens auf den Weg. Schweigend laufen wir über den staubigen Pfad zur Hauptstraße, vorbei an spielenden Kindern und Ziegen zur Polizeistation von Archer’s Post. Ich möchte das Feld nicht völlig kampflos räumen. Bevor ich in den Bus nach Nairobi steige, will ich Anzeige erstatten. Der Beamte in der dunklen Polizeiwache lächelt uns nur müde an und zeigt vielsagend auf den vergilbten Dokumentenstapel auf seinem Schreibtisch. »Warum regst du dich so auf? Er ist doch dein Mann«, sagt er. »Er hat dich in deine Schranken gewiesen. Das ist doch sein Recht.« Gelangweilt wendet er sich seinen Kollegen zu. Sie reden über meinen Mann und loben seinen Geschäftssinn, seine Arbeit als Chief Councillor im obersten Rat der Samburus – er ist einer der wichtigsten Männer in der Region. Als mein Ehemann habe er das Recht, mich zu züchtigen, selbst mit einem Gewehr. Nach Samburu-Tradition betrachtet er mich als sein Eigentum.

Skeptisch mustert uns der Polizist. »Wieso kommt ihr damit zu uns? Es ist doch eine Familienangelegenheit. Da müsst ihr selbst eine Lösung finden«, rät er uns. Er weigert sich sogar, die Aussagen der beiden Zeuginnen Lucy und Nagusi zu Protokoll zu nehmen. Erst nachdem wir bei seinen Vorgesetzten in Isiolo, der Bezirkshauptstadt südlich von Archer’s Post, waren und der Polizeibeamte von dort eine Anweisung erhalten hat, schreibt er einen Bericht. Widerwillig versichert er mir, meinem Mann das Gewehr abzunehmen. Doch er warnt mich: Wenn keine Gefahr mehr bestehe, könne er meinem Mann das Gewehr wieder zurückgeben.

Wenig später verlassen wir Archer’s Post und nehmen den nächsten Bus nach Nairobi. Die ganze Fahrt über hält Nagusi meine Hand und versucht mich abzulenken, während wir über ein schnurgerades Teerband durch ein dichtes Akaziendach rasen, das bis zum Horizont reicht. Graubrauner Boden und kilometerlange Stromleitungen fliegen an uns vorbei und die Ebenmäßigkeit der Strommasten wird nur manchmal durch silberne Wellblechdächer unterbrochen, die zwischen den kleinen Manyattas – so nennen wir unsere Hütten und unsere dörflichen Gemeinschaften, die aus mehreren solcher Hütten bestehen –, aufblitzen, die sich nahtlos in die Landschaft einfügen. Am liebsten würde ich das alles festhalten, doch ich muss loslassen und mich in Sicherheit bringen. Und so sauge ich alles auf, was ich sehe: ein paar ocker bemalte Samburu-Krieger, sogenannte Morani, versprengte Kamele, die gelassen zwischen chinesischen Teerwagen und Bautrupps am Straßenrand grasen, Ziegenherden, die emsig das bisschen Gras zupfen, das im sandigen Boden überlebt, und rote Tücher, die zum Trocknen in den Hecken hängen. Wehmütig schaue ich auf meine Heimat. Das sind meine Leute da draußen und ich werde mich von meinem Mann nicht von hier verjagen lassen, so viel steht fest.

Stunden später auf der neuen mehrspurig ausgebauten Autobahn in die Megacity schnürt sich mir die Kehle zu. Wir fahren durch die Vorstädte von Nairobi, vorbei an vierstöckigen Betonkästen, vorbei an Betonslums. Manche dieser mehrstöckigen Gebäude sind nicht einmal verputzt. Den Investoren sind die Gelder ausgegangen. Die Gebäude wirken kalt und abweisend. Dennoch leben dort Menschen, dicht an dicht. Auf den schmalen Balkonen flattert ihre Wäsche. Wie Ameisen strömen Tausende am Straßenrand in die Hauptstadt und hechten den Matatus, den Minibussen, hinterher. Händler verkaufen ihre hoch aufgetürmten Waren, klein geschnittenes Zuckerrohr oder geröstete Maiskolben. Ein paar Samburu- und Somali-Hirten treiben ihre Ziegen durch dieses Chaos. Wo wollen diese Menschen nur alle hin?, frage ich mich. Wovon leben sie? Viele kommen bestimmt vom Land wie wir. Wie fasst man hier nur Fuß? Mein Herz pocht. Ich mache mir Sorgen. Wie soll es jetzt weitergehen? Wie kann man in diesem Moloch überhaupt überleben?

Erschöpft von der Holperpiste steigen Nagusi und ich später aus dem verstaubten Samburu-Express in der Tom Mboya Street in der Innenstadt von Nairobi aus. Wie benommen stehen wir inmitten hupender und stinkender Matatus, die im Minutentakt Passagiere ausspucken und neue einladen. Vom Scheinwerferlicht der Busse geblendet suchen wir nach dem Weg. »Delmar Hotel, Accra Road« steht auf unserem Zettel, den uns eine Frau in Umoja beim Abschied in die Hand gedrückt hatte. Mühsam arbeiten wir uns durch das Gedränge vor und müssen dabei höllisch aufpassen, nicht von einem der laut fluchenden Matatu-Fahrer überfahren zu werden. Eingeschüchtert presse ich unseren Rucksack an mich. Im River Road District tummeln sich die Diebe von Nairobi. Zwischen den schreienden Matatu-Schaffnern, den schrill gekleideten Huren, den Rastamännern, Backpackern und Souvenirhändlern fühlen wir uns völlig fremd. Ich spüre einen Kloß im Hals. Wie kann ich mich im Herzen von »Nairobbery«, wie die Stadt wegen ihrer hohen Kriminalität genannt wird, sicher fühlen? Wie soll ich mich in dieser Anarchie zurechtfinden?

Ein Inder, der in einem pink glitzernden Stand Pornohefte und -filme verkauft, grinst uns an und schmunzelt über unsere unbeholfene Art. Nagusi und ich sind heilfroh, als wir gegen Mitternacht völlig erledigt auf unser wackliges Hotelbett sinken. Durch die Fenster dröhnt eine Kakofonie aus lauter Gitarrenmusik, kenianischem Hip-Hop und Reggae. Es ist Samstagabend und in den Clubs der Innenstadt geht die Party jetzt erst richtig los. Nagusi schaut mich verzweifelt an und zieht die hauchdünnen dreckigen Vorhänge zu. Irgendwann schlafen wir ein, doch mich plagen fürchterliche Albträume. Ein Gewehr ist auf mich gerichtet. Der Schütze hat den Finger am Abzug. Er drückt ab. In letzter Sekunde werfe ich mich zur Seite und der Schuss geht ins Leere. Immer wieder schrecke ich hoch.

Als ich noch ganz verschlafen in der Dämmerung aus unserem trüben Hotelfenster hinausschaue, schieben sich unter uns schon wieder wummernde Matatus wie rollende Diskotheken durch die enge Straße. Wie sollen wir das aushalten? In meiner Heimat habe ich zwar immer Menschen um mich herum gehabt, doch diese Menschenmengen und der Lärm der Großstadt sind für mich unerträglich. Ich sehne mich nach der frischen Luft, den zwitschernden Webervögeln und den herrlichen Schirmakazien. Mir ist zum Heulen zumute. Es ist mir ein Rätsel, wie man hier auch nur einen klaren Gedanken fassen kann. Nagusi ermutigt mich. »Du bist stark«, meint sie. »Du wirst dich dran gewöhnen.« Gähnend begleitet sie mich durch die stickigen, düsteren Hotelgänge.

Auf dem Weg in den Frühstücksraum des Hotels wird mir fast übel. Der Geruch alten Bratenfetts hängt in dem dunklen, holzvertäfelten Essraum. In den Fugen zwischen den Fliesen hat sich der Dreck der Jahrzehnte gesammelt. Zwischen klappernden Tellern, dampfenden Töpfen und Pfannen bereiten schwitzende Köche in der Küche Würstchen, Eier und Speck für Rucksackreisende aus aller Welt zu. Ich bekomme hier keinen Bissen herunter. Wir bestellen Chai, kenianischen Tee. Als sich meine Augen an die Dunkelheit im Speisesaal gewöhnt haben, entdecke ich an einer Wand ein Kalenderblatt einer europäischen Winterlandschaft direkt neben einer Kohlezeichnung eines Samburu-Kriegers. Touristensouvenirs. Zwischen all den Menschen auf der Durchreise fühle ich mich plötzlich völlig entwurzelt.

Wie konnte alles nur so weit kommen? Nie hätte ich mir träumen lassen, dass mich mein eigener Mann wie einen Hund aus meinem Dorf jagt. Wir haben fünf gemeinsame Kinder. Wir sind seit mehr als dreißig Jahren verheiratet. Eine unbändige Wut steigt in mir auf. Hätten die Frauen mich nicht gewarnt und in letzter Minute verhindert, dass ich ihm in die Arme laufe, würde ich vielleicht jetzt gar nicht hier sitzen. Was ist nur falsch gelaufen, dass mein eigener Mann mich aus dem Weg räumen will, um an ein Stück Land zu gelangen? Von der Decke hängt ein eingeschalteter Fernseher an Ketten herunter, es läuft gerade eine Seifenoper aus Nigerias Traumfabrik »Nollywood«, in der eine reiche Öl-Erbin in Lagos in Tränen ausbricht, weil ihr Mann sie vergiften will, um an ihr Geld zu gelangen. Ich frage mich, wie weit mein Mann gehen wird, um das Land von Umoja zu bekommen.

Ich bin froh, dass Nagusi bei mir ist. Vor fünfzehn Jahren habe ich ihr in höchster Not unter die Arme gegriffen. Sie war von britischen Soldaten vergewaltigt worden und ihr eigener Mann hatte sie obendrein noch verprügelt, verhöhnt und aus ihrem Haus verjagt. Als auch ich dann von einem Schlägertrupp verprügelt wurde, gründeten wir 1995 gemeinsam Umoja. Ich kehrte dann zwar noch einmal nach Hause zurück, doch mit der Zeit wurde der Druck meiner Schwiegereltern auf mich zu groß und die Streitigkeiten mit meinem Mann steigerten sich ins Unerträgliche, sodass ich schließlich ganz nach Umoja zog.

Um mich auf andere Gedanken zu bringen, singt Nagusi mit mir im trostlosen Hotelzimmer Lieder und spricht von früher. Wenn ich durch die gusseisernen Gitter des Hotelfensters auf die Straße blicke, dann sehe ich dort die Busse, die nach Isiolo und Maralal in die Heimat fahren. Am liebsten würde ich gleich den nächsten schwer bepackten Samburu-Express zurück nach Umoja nehmen. Aber das wäre viel zu gefährlich. Nagusi legt den Arm um meine Schultern, als könne sie Gedanken lesen. Sie weiß, wie ich mich fühle. »Du musst jetzt Geduld haben. Die Zeit wird kommen«, meint sie. In ihren hellbraun schimmernden Augen sehe ich die anderen Frauen, ich höre ihr Gelächter, ihre Stimmen. Ich sehne mich nach der unendlichen Weite, der Stille der Halbwüste und den freundlichen Gesichtern der Samburus. Und es ist, als ob mein Vater direkt neben mir stehe. Ich erinnere mich noch genau.

EINE AFRIKANISCHE KINDHEIT – DIE TOCHTER DES GROSSEN CHIEF

Ich sehe vor mir, wie mein Vater, der große Chief Ditan Lasangurikuri, in seinen abgelaufenen schwarzen Sandalen aus alten Autoreifen, in sein rotes Tuch gewickelt auf einem Felsplateau stand und auf die heiligen Berge der Samburus schaute. Vor unseren Augen ragte der »Berg des Kindes«, den wir Samburus Ol Doinyo Lengeyo nennen, in den knallblauen Himmel. Eine Ewigkeit stand er völlig konzentriert auf seinem linken Bein, das rechte angewinkelt, betrachtete die Vögel, die um den majestätischen Gipfel schwebten, und schaute zu, wie sich die braunen Gerenuk-Gazellen auf ihre Hinterläufe stellten und Giraffen gleich an den Akazien fraßen. »Es wird bald regnen«, sagte er, als sich die Sonne wie ein roter Ball hinter das gewaltige Bergmassiv schob. Keiner konnte das mit solch einer Treffsicherheit sagen wie mein Vater. Ditan Lasangurikuri, der große Samburu-Chief, konnte die Zeichen der Natur deuten. Genüsslich zerrieb er Blätter und Lehm in seiner Hand und konnte daran erkennen, wann sich der nächste Regenschauer ankündigte. Er war noch erdverbunden genug, das verborgene Zusammenspiel der Elemente lesen zu können, und hat mir einiges von diesem alten Wissen mit auf den Weg gegeben.

In der Trockenzeit ließ er seine Herden im Grasland des riesigen Bergs in der Nähe der Quellen grasen. In dieser Jahreszeit, wenn es lange nicht geregnet hatte oder auch wenn es Zwistigkeiten mit anderen Stämmen gab, ging mein Vater in die Berge, betete und meditierte. Manchmal durfte ich ihn ins Gebirge begleiten. In der Stille der Berge fühlte ich mich ihm ganz nah. Jede seiner Gesten prägte ich mir ein. Genau wie er starrte auch ich hoch zum Ol Doinyo Lengeyo, sah die Dunstschwaden, die an ihm vorbeizogen, und wartete darauf, dass er sich mir offenbarte. In diesen Momenten auf dem glatten Hochplateau fühlte ich mich tief verwurzelt mit der Erde und die Energie des mächtigen Gipfels strömte durch meinen Körper. Voller Genugtuung ließ ich meinen Blick über das atemberaubende Tal schweifen, durch das kleine Dik-Dik-Gazellen und Antilopen huschten. Bis heute gibt mir dieser Glaube an die Naturkräfte Halt im Leben. Das ist der Urglaube der Samburus, auch derer, die als Christen getauft sind.

Ich war die Lieblingstochter meines Vaters und ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Als ich älter wurde, sah ich ihm immer ähnlicher, vor allem, wenn ich meinen Kopf nach alter Samburu-Sitte glatt rasierte. Es ist, als lebe seine Seele in mir weiter, als habe er mir seine Talente mit auf den Weg gegeben. Mein Vater war ein überaus gütiger Mensch. Wenn er mich sah, muss der weise, alte Mzee, wie ihn die Menschen im Dorf und in der Umgebung respektvoll nannten, gestrahlt haben. Meine Mutter hat mir erzählt, dass er stolz auf mich war. Ich war sein Sonnenschein. Jedenfalls hat er mich oft in Schutz genommen und weniger streng behandelt als meine sechs Geschwister. Als er mich als Säugling erblickte, soll er freudig gerufen haben: »Diese hier gehört mir.« Damit bestätigte er nach alter Nomadensitte die Vaterschaft, gab aber auch zu erkennen, dass er mich unter seine Fittiche nehmen wollte.

Obwohl mir als Mädchen keine Ziegen zustanden, schenkte mein Vater mir immer wieder ein Zicklein und erklärte mir, ich solle nun gut auf es aufpassen. »Man nennt uns auch das Volk der weißen Ziegen. Du bist jetzt für sie verantwortlich. Wenn sie krank wird, musst du dich um sie kümmern. Wenn sie die richtigen Kräuter frisst, dann wird ihre Milch dafür sorgen, dass du groß und stark wirst«, erklärte er mir. »Die Tiere sind wertvoll, sie sind der Reichtum unserer Familie.« Ich glaube, ich war gerade fünf Jahre alt geworden, obwohl ich das nicht ganz genau weiß, da wir Nomaden unsere Geburts-und Todestage nicht genau registrierten, höchstens das Geburtsjahr. Und selbst unsere Geburtsjahre bedeuten uns nicht so viel. Eigentlich orientierten wir uns nur an den Jahreszeiten oder großen Ereignissen.

Ich nahm seine Worte ernst und ließ meine kleinen Schützlinge nicht mehr aus den Augen. Selbst beim Spielen liefen sie immer hinter mir her. Oft redete ich auch mit ihnen. Ihre Markierung kannte ich ganz genau und wenn wir sie mit den anderen Ziegen aus dem Dorf zu den besten Weideplätzen führten, fiel es mir leicht, sie am Abend anhand ihrer eingeritzten Ohren von den anderen zu trennen. Wenn sie Zecken hatten, entfernte ich sie, und wenn sie sich an den Dornen der Akazien Wunden rissen, verband ich diese. Bald waren sie wohlgenährt und mein Vater lobte meine Fürsorgepflicht und Geschicklichkeit im Umgang mit ihnen.

Als ich sechs Jahre alt war, erlaubte mir mein Vater, mit den älteren Jungen loszuziehen, um die Kühe zu hüten. Das machte ich gerne, denn wenn die Kühe ihre Kälber säugten, gab es auch immer etwas Milch für uns Kinder. Mit den ersten Sonnenstrahlen sprang ich auf und lief ins Tal hinunter. Unter einer Akazie wartete schon Lpalai, ein dürrer achtjähriger Junge aus der Nachbarschaft mit einer riesigen Zahnlücke, den mein Vater als meinen Beschützer auserkoren hatte. Zusammen mit seinen Freunden trieben wir die Kühe aus unserem Dorf in die Berge. Lpalai ging nicht zu Schule. Seine Eltern fanden es nach alter Nomadensitte wichtiger, ihn die Tiere hüten zu lassen. Für mich gab es nichts Schöneres, als den ganzen Tag mit den Jungen durch die trockene Graslandschaft zu stromern. In diesem Alter wurden wir Samburu-Mädchen und -Jungen noch gleich behandelt.

Sobald die Kühe friedlich grasten, hockten wir uns in den Schatten unter eine Schirmakazie und spielten. Wir fingen Heuschrecken und beobachteten, wie sie sich ihren Weg durch das trockene Gras bahnten. Dabei sangen wir Kinderlieder, die uns unsere Nachbarin Mama Meroni beigebracht hatte, und schnitzten Holzpfeile. Wenn wir fertig waren, stand meistens einer der Jungs auf, warf in einer Entfernung von drei oder vier Metern etwas Erde in die Luft und die anderen versuchten die kleine Staubwolke mit den Pfeilen zu treffen. Lpalai, was so viel heißt wie »mein Bruder«, rückte beim Zielen immer sein Lederarmband und seine Muschelohrringe aufgeregt zurecht. Er war ehrgeizig und zweifellos der beste Schütze unter den Jungs. Fast immer traf er die Mitte der Fabelwesen, die sich in der Luft abzeichneten, und hüpfte dann glücklich auf und ab.

Lpalai und ich waren unzertrennlich. Er nannte mich Npalai, Schwester, obwohl wir nicht verwandt waren. Er ließ mich nie aus den Augen. Zum einen wollte er meinen Vater, den Chief unseres Dorfs Wamba, nicht enttäuschen, zum anderen waren wir zwei Seelenverwandte. Wir liebten die Tiere und genossen sowohl unsere Freiheit als auch die Verantwortung, die man uns übertragen hatte. Trotz aller Spiele verloren wir unsere Tiere nie aus den Augen.

Wenn wir Hunger hatten, suchten wir im Unterholz nach wilden Beeren. Ich legte dann auch immer ein paar in eine alte Blechdose, die mir meine Mutter geschenkt hatte, und nahm sie mit nach Hause. Wenn ich die zerkratzte Dose abends in unserer Manyatta öffnete, verströmten die Beeren einen intensiven Geruch, der sich in unserer ganzen Hütte ausbreitete. Wohlig rollte ich mich in der Dunkelheit auf meinem Rinderfell zusammen und ließ mir die süßen Beeren auf der Zunge zergehen. Am nächsten Morgen zog ich dann wieder mit Lpalai und den anderen kleinen Viehhirten aus der Umgebung los. Manchmal kamen auch meine Freundinnen mit und wir ritzten mit den Jungs Baumrinden an, sahen zu, wie das Harz aus dem Baum quoll, und warteten, bis es hart geworden war. Das war unser Kaugummi, auf dem wir den ganzen Tag herumkauten. Wir nannten es Retiti.

Eines Tages auf dem Heimweg hörten wir plötzlich neben uns im dichten Gras ein Brüllen, das Mark und Bein durchdrang. Hinter einem Akazienbusch lag eine Gruppe kräftiger, brauner Tiere. Die Mädchen, die mitgekommen waren, rannten, so schnell sie ihre Beine trugen, zurück. Ich aber war neugierig und versteckte mich mit Lpalai und den anderen Jungen hinter einem Felsen. Von dort zielten die Jungen mit ihren selbst geschnitzten Speeren auf die Tiere. Doch sie konnten nicht viel ausrichten. Die meisten Pfeile gingen daneben und die gefräßigen Bestien rissen in aller Ruhe eine Kuh nach der anderen. Wir waren uninteressant für sie. Für mich war es das erste Mal, dass ich solche riesigen Tiere aus der Nähe sah. Mein Herz pochte und ich hoffte, dass sie uns nicht bemerken würden. Wir alle brachten kein Wort heraus und starrten wie gebannt auf die fressende Meute.

Plötzlich nahm Lpalai meine Hand und flüsterte mir zu: »Komm. Lauf jetzt so schnell du kannst.« Ohne zu zögern sprang ich auf und presste meine Dose mit den Beeren an mich, während die anderen Jungen sich zwischen die Felsen kauerten. Lpalai und ich rannten wie zwei Antilopen unter den Akazienbüschen hindurch und schwebten regelrecht über dem Sandboden, sodass uns ihre dicken Dornen nichts anhaben konnten. Völlig außer Atem retteten wir uns in unsere Manyatta, riefen meinen Vater und erzählten ihm aufgeregt, was passiert war. Meine Dose hatte ich noch immer fest in meiner Hand. »Die Hunde der katholischen Priester haben unsere Kälber aufgefressen«, erklärte ich. Lautes Gelächter von den Erwachsenen, die neugierig zuhörten. Lpalai prustete. Nach all der Anspannung konnte er sich kaum halten vor Lachen. Mein Vater schaute mich liebevoll an, erleichtert, dass ich heil davongekommen war. »Es waren Löwen«, warf Lpalai ein und rieb aufgeregt seine abstehenden Ohren, während er unsere Begegnung mit den Wildkatzen in leuchtenden Farben schilderte. Ich hatte bisher noch nie einen Löwen gesehen. Die einzigen großen Tiere, die ich kannte, waren die braunen Hunde der italienischen Missionare in Wamba. Obwohl ich mich mit meiner Unkenntnis lächerlich gemacht hatte, war ich stolz, das Abenteuer mit Lpalai so mutig überstanden zu haben.

Um zu retten, was noch zu retten war, führte Lpalai unsere Morani zu den Kuhkadavern. Die Löwen hatten sich vollgefressen in die Berge zurückgezogen, um dort zu schlafen. Die Männer aus unserem Dorf ließen sie ziehen und holten sich das, was von den Kühen übrig geblieben war. Manche Tiere hatten gebrochene Beine und mussten getötet werden. So viel Fleisch auf einmal hatte es in unserer Manyatta noch nie gegeben. Für uns Kinder war es ein herrliches Festessen, und mein Vater saß in dieser Nacht noch lange am Feuer und erzählte gut gelaunt von meinem Großvater und seinen riesigen Rinderherden. Doch für die Erwachsenen war dieses großzügige Mahl auch ein herber Verlust. Wir Samburus lieben unsere Tiere und es war nicht üblich, so viele Kühe auf einmal zu schlachten, denn die Herden stellten den ganzen Stolz meines Vaters dar.

Ich kann mich noch genau an seine Blicke, seinen Geruch und sein Lachen erinnern. Vieles mache ich genau wie er. Zwischen uns war eine Nähe, die er zu meinen sechs Geschwistern, glaube ich, nicht hatte. Ich durfte sogar zugucken, wenn er sein Messer wetzte und einer Ziege den Hals aufschlitzte, obwohl es einer Samburu-Frau untersagt ist, eine Ziege zu schlachten. Und wenn das Blut im hohen Bogen aus dem Schlund spritzte, schaute ich nicht angeekelt weg wie die anderen Mädchen. Ich wollte alles ganz genau wissen, alles verstehen. In den Nächten am Feuer saugte ich seine Worte und Geschichten auf.

Als ich älter wurde, half ich den Frauen tagsüber öfter, Feuerholz zu sammeln. Sie zeigten uns Mädchen, wie wir es am besten stapelten, als Holzbündel schnürten und mit einem Lederriemen über der Stirn schleppten. Eines Tages war ich mit einer Gruppe Mädchen und der alten Nai Mara Mara unterwegs, die uns fast immer begleitete. Es hatte lange nicht mehr geregnet. Rund um unsere Manyatta war der Boden staubtrocken und wie leergefegt. Wir fanden nur vereinzelt ein paar Stöcke. Also liefen wir weiter als gewöhnlich in die Halbwüste. Plötzlich versperrte uns ein Elefant den Weg. Keine hatte ihn kommen sehen. Er hatte sich im Schlamm gewälzt und die beige Farbe des Sandes angenommen. Er passte perfekt in die Landschaft, hatte sich auf leisen Sohlen genähert und war keiner von uns aufgefallen.

Die alte Nai Mara Mara, eine hagere Samburu-Frau, hielt sofort inne. »Nicht bewegen«, raunte sie uns zu. Sie habe die Gabe, mit wilden Tieren zu sprechen, hieß es im Dorf. Ich war sehr gespannt, ob sie das wirklich konnte. »Versteckt euch hinter den großen Felsen«, flüsterte sie uns zu, »und zieht eure Köpfe ein.« Ob sie den Elefanten mit übel riechenden Kräutern verjagte oder ob sie einfach nur auf ihn einredete, vermag ich nicht zu sagen. Wir wagten es nicht, uns aufzurichten. Wir blieben mucksmäuschenstill hinter den Felsen sitzen. Als wir Minuten später aufstanden, zog der Elefantenbulle in Richtung Fluss davon. Nai Mara Maras Talent kam noch ein paarmal zum Einsatz, und jedes Mal schaffte es die Elefantenflüsterin, die Tiere zu verscheuchen. Mit ihrem zerfurchten Gesicht starrte sie die Elefanten minutenlang an, bis diese verdrossen kehrtmachten. Sie schien ihnen ihren Willen aufzwingen zu können. »Es ist alles eine Frage der Konzentration«, erklärte sie uns Mädchen mit tiefer Stimme. »Ihr dürft den Tieren keine Angst zeigen. Es gibt Dinge, die nur wir Frauen können.«

Ich war tief beeindruckt. Diese Kräfte, die nur wir Frauen besitzen, wollte ich ergründen. Fortan löcherte ich die alte Kräuterhexe, bis sie uns die gesamte Botanik auf den Hängen rund um den benachbarten Mount Warges erklärt hatte. Sie wusste nicht nur, welches Holz am besten brannte. Beim Sammeln zeigte sie uns auch, wo besondere Heilpflanzen wuchsen, und erläuterte uns ihre Wirkung. Wenn unsere Tiere krank wurden, holte sie ein Kraut aus ihrem Lederbeutel, der immer an ihrem Gürtel baumelte, und verabreichte es den Patienten, die sich dann meistens schnell erholten.

Ich war fasziniert und besuchte die alte Nai Mara Mara oft in ihrer Hütte, wo die Witwe allein lebte. Meine Mutter schickte mich manchmal mit etwas Essen hinüber, denn nach alter Samburu-Tradition halfen wir Mädchen den Frauen im Dorf, die selbst keine Kinder hatten. Ich holte Wasser für sie und schaute zu, wie sie Tee gegen Erkältungen, Magenbeschwerden oder Durchfall für die Menschen in unserer Manyatta braute. Meine Mutter sorgte dafür, dass jeder in unserer Siedlung genug zu essen hatte. Sie tat dies nicht nur, weil sie die Frau des Chiefs war, sondern auch ein überaus großzügiger und sozialer Mensch. Sie schickte nie jemanden fort, der an unsere Tür klopfte. Manchmal verschenkte sie sogar unsere letzte Milch, und mein kleiner Bruder und ich weinten. Es sei unsere Pflicht, mit anderen zu teilen, brachte sie uns bei und sang uns ein Lied, sodass wir auf andere Gedanken kamen. Sie hat mir beigebracht, mich um das Wohl anderer zu sorgen.

Von Mama Meroni, einer jungen Frau in unserem Dorf, habe ich die alten Samburu-Kinderlieder gelernt. Keiner kannte sie wie Mama Meroni, die sich grazil wie eine Gazelle bewegte. Ich erinnere mich noch genau, wie sie auf einem Holzschemel im Schatten vor ihrer Hütte mit ihrer Tochter hockte und geduldig Perlen auffädelte. Wenn sie anfing zu summen, zog sie uns Kinder magisch in den Bann. Wir hörten auf zu spielen und versammelten uns eng aneinandergeschmiegt vor ihrer Hütte. Mama Meroni sang die alten Melodien in einer kristallklaren Stimme und wiegte sich dabei im Rhythmus der Musik.

Wie gebannt schaute ich dabei auf ihre Lippen, ihre samtweiche Haut und ihr ebenmäßiges Gesicht. Über ihrem eng

eISBN 978-3-641-06109-8

© 2011 by Südwest Verlag, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, 81673 München

Alle Rechte vorbehalten. Vollständige oder auszugsweise Reproduktion, gleich welcher Form (Fotokopie, Mikrofilm, elektronische Datenverarbeitung oder durch andere Verfahren), Vervielfältigung, Weitergabe von Vervielfältigungen nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.

Programmleitung: Silke Kirsch Projektleitung: Esther Szolnoki Lektorat: Susanne Schneider, München Bildredaktion: Sabine Kestler Fotografien: Sven Torfinn/laif, mit Ausnahme von: Birgit Virnich: 125 o., 133 o., 136 (2), 137 (2), 138 (2), 139 u., 140 u.; Privat: 123 o. Satz: Lore Wildpanner, München Reproduktion: Artilitho, Trento

817 2635 4453 6271

www.suedwestverlag.de

www.randomhouse.de

Leseprobe