27,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

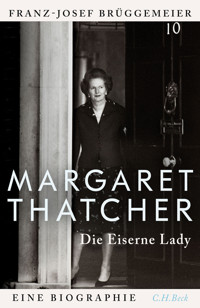

Margaret Thatcher (1925 - 2013) war eine der ersten Politikerinnen, die sich in einer von Männern dominierten Welt behauptete. Franz-Josef Brüggemeier zeichnet in dieser Biographie ein facettenreiches Bild von der Krämertochter, der es mit eisernem Willen und glücklichen Zufällen gelang, in das höchste Amt des Landes aufzusteigen und die als Vorkämpferin einer neoliberalen Wirtschaftspolitik in die Geschichte einging.

Thatcher war eine Politikerin der Superlative: die erste Frau, die in einer der großen westlichen Demokratien eine Partei, die britischen Konservativen, anführte; die am längsten amtierende Premierministerin des 20. Jahrhunderts; und eine Politikerin, die mehr als andere ihr Land spaltete. Ihre marktwirtschaftlichen Reformen, ihre harte Haltung gegenüber den Gewerkschaften und ihre Entschlossenheit im Falklandkrieg brachten Margaret Thatcher den Titel «Eiserne Lady» ein. Was motivierte und befähigte diese willensstarke Frau, die Kompromisse ablehnte, aber auch sehr pragmatisch handelte, die klar analysierte, aber auch durch erstaunliche Vorurteile geprägt war und sich über viele Jahre an der Spitze ihres Landes behauptete? Mit diesem Buch liegt erstmals eine umfassende Thatcher-Biographie in deutscher Sprache vor.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Titel

FRANZ-JOSEF BRÜGGEMEIER

MARGARET THATCHER

Die eiserne Lady

Eine Biographie

C.H.BECK

Frontispiz

Thatcher auf einem Panzer bei einem Besuch britischer Truppen in Fallingbostel, Lüneburger Heide, 17. September 1986

Übersicht

Cover

Inhalt

Textbeginn

Inhalt

Titel

Frontispiz

Inhalt

Einleitung

1. Des Krämers Tochter: Kindheit und Jugend in Grantham, 1925–1943

2. Oxford, 1943–1947

3. Politik, Beruf, Familie, 1947–1959

4. Im Unterhaus – eine Welt von Männern, 1959–1970

Glänzender Start

Weitere Schritte

Beruf und Familie

Labour an der Macht

Karriereleiter

5. Wer regiert Großbritannien? 1970–1974

Ministerin

Kehrtwende

6. Gegen alle Erwartungen. Die Wahl zur Parteivorsitzenden, 11. Februar 1975

Heath unter Beschuss

Und jetzt?

Der Kampf um den Parteivorsitz

7. In der Warteschleife, 1975–1979

Erste Reaktionen

Das Referendum über die Europäische Gemeinschaft

Ein neues Image

In die Welt hinaus

Auf der Suche nach neuen Ideen

Der kranke Mann Europas?

Winter of Discontent

Decline

Rebellion im Norden

Vor dem Ziel

8. Aufbruch und Desaster, 1979–1982

Erste Schritte

Wirtschaft

Rauswürfe

Rhodesien – Simbabwe

Nordirland

Iranische Botschaft, London

9. Der Feind im Äußeren. Der Krieg um die Falklands/Malvinas, 1982

Jubel in Cheltenham

Vorgeschichte

Die Invasion

Debatte im Unterhaus

Internationale Reaktionen

Bauernopfer in London

Auf dem Weg zu den Falklands

Verhandlungen

Kämpfe

Nach dem Krieg

10. Im Aufwind, 1982–1983

Labour: Innere Machtkämpfe und die Abspaltung der Social Democratic Party (

SDP

)

Steuern und Wohlfahrtsstaat

9. Juni 1983: Die Wiederwahl

11. Auf dem Höhepunkt der Macht, 1983–1987

Ausrutscher

Wirtschaftspolitik

12. Der Feind im Inneren. Bergarbeiterstreik und Gewerkschaften, 1984–1985

Vorgeschichte

Vorbereitungen

Ausbruch

Verlauf

Ende

13. Thatcher, Europa und die Welt, 1983–1987

Besondere Beziehungen? Kalter Krieg, USA und Reagan

Hongkong

Das Apartheid-Regime in Südafrika

Nordirland

Europa

Gesellschaft

Frauenbewegung

Unruhe in den Städten

Neues und altes Geld

Opposition und Wahl

14. Immer weiter, 1987–1990

Herausforderungen

Docklands

Poll Tax

Welches Europa?

Wachsende Spannungen im Kabinett

The German Question

15. Der Sturz, 20. November 1990

16. Nach dem Sturz, 1990–2013

Ein neuer Alltag

Was tun?

Die Mahnerin

Zerfall der Konservativen Regierung

New Labour

Die letzten Jahre

17. Bilanz und Erbe

Anhang

Anmerkungen

Einleitung

1. Des Krämers Tochter: Kindheit und Jugend in Grantham, 1925–1943

2. Oxford, 1943–1947

3. Politik, Beruf, Familie, 1947–1959

4. Im Unterhaus – eine Welt von Männern, 1959–1970

5. Wer regiert Großbritannien?, 1970–1974

6. Gegen alle Erwartungen. Die Wahl zur Parteivorsitzenden, 11. Februar 1975

7. In der Warteschleife, 1975–1979

8. Aufbruch und Desaster, 1979–1982

9. Der Feind im Äußeren. Der Krieg um die Falklands

/

Malvinas, 1982

10. Im Aufwind, 1982–1983

11. Auf dem Höhepunkt der Macht, 1983–1987

12. Der Feind im Inneren. Bergarbeiterstreik und Gewerkschaften, 1984–1985

13. Thatcher, Europa und die Welt, 1983–1987

14. Immer weiter, 1987–1990

15. Der Sturz, 20. November 1990

16. Nach dem Sturz, 1990–2013

17. Bilanz und Erbe

Abkürzungen

Literatur

Bildnachweis

Personenregister

Zum Buch

Vita

Impressum

Einleitung

Margaret Thatcher war eine Politikerin der Rekorde, positiver wie negativer. Sie war die erste Frau, die in einer der großen westlichen Demokratien eine Partei anführte, die britischen Konservativen, in der bis dahin Männer alles unter sich ausmachten. Kurz darauf wurde sie zur Premierministerin ihres Landes gewählt, erneut als erste Frau. Anschließend gewann sie drei Wahlen nacheinander und regierte Großbritannien fast zwölf Jahre, zwei weitere Rekorde. Wer Premiers mit längerer Amtszeit sucht, muss ins 19. Jahrhundert zurückgehen, zu William Gladstone, Lord Salisbury und den Earl of Liverpool. Doch sie kamen ins Amt, als kein allgemeines Wahlrecht bestand und es bedeutend leichter fiel, Premier zu werden und seine Stellung zu behaupten.

Am 28. November 1990 musste Thatcher zurücktreten, John Major trat ihre Nachfolge an. Ein siebenjähriges Kind fragte damals seine Mutter: «Im Radio sagen sie, dass John Major die Stelle von Frau Thatcher übernimmt. Darf ein Mann überhaupt Premierminister werden?»[1] Diese Frage klingt merkwürdig, ist aber verständlich, denn Thatcher regierte so lange, dass die jüngeren Britinnen und Briten nur eine Frau an der Spitze der Regierung kannten, die sie merklich beeindruckte.

Beeindruckt waren auch die Älteren, allerdings auf ganz unterschiedliche Weise. Kein anderer Premier wurde und wird bis heute so kontrovers beurteilt wie Thatcher, ein weiterer Rekord. Bewundert und verehrt auf der einen Seite, abgelehnt, wenn nicht gar gehasst auf der anderen. Für ihre Anhänger rettete sie Großbritannien vor dem wirtschaftlichen und politischen Niedergang, besiegte den Sozialismus und gab ihrem Land die frühere globale Bedeutung zurück. Sie habe die übermächtigen Gewerkschaften besiegt, die Wirtschaft wiederbelebt und im Kalten Krieg triumphiert. Thatcher sei eine der wichtigsten Personen der ganzen britischen Geschichte. Andere hingegen verachten sie und verbinden mit ihr vor allem Negatives. Sie habe die britische Wirtschaft zugrunde gerichtet, den Kalten Krieg unnötig angeheizt, ein Zerrbild der Gewerkschaften gezeichnet und einem egoistischen Geldstreben den Weg bereitet. Sie sehen in ihr die schlechteste Premierministerin des 20. Jahrhunderts.

Die unterschiedlichen Wahrnehmungen beziehen sich nicht nur auf ihre Politik, sondern auch auf ihr Auftreten. Vielen Briten gefiel die klare, oft auch aggressive Art Thatchers, die zugleich aber auch als herrisch und gefühllos galt. Sie bezeichnete sich als Politikerin, die Kompromisse ablehnte und stattdessen für ihre Überzeugungen eintrat. Dafür erhielt sie viel Lob und begeisterte ihre Anhänger, stieß aber auch viele Landsleute vor den Kopf, zunehmend selbst ihre Minister und konservative Abgeordnete, die sie schließlich aus dem Amt wählten – eine Schmach, die sie den Rest ihres Lebens nicht verwinden konnte. Und ein weiterer Rekord, wenn man diesen Begriff benutzen will. Eine derartige Abwahl hatte es vorher nicht gegeben.[2]

Die unterschiedlichen Bewertungen zeigen sich auch in den Begriffen, die für Thatcher und ihre Politik verwendet werden. Sie gilt als eiserne Lady, die sich sowohl im eigenen Land wie außerhalb gegen alle Widerstände durchsetzte, aber auch engstirnig auf ihren Positionen beharrte; als Vorkämpferin des Neoliberalismus, der dem Kapitalismus neue Schubkraft gab, für Kritiker hingegen dessen aggressiven Kräfte freisetzte und den Sozialstaat demontierte; und als Begründerin einer eigenen politischen Richtung, des Thatcherismus, auch dies ein Rekord. Denn es gibt in der jüngeren Geschichte keinen anderen Politiker, dessen Name für ein politisches Programm steht.

Diese Bezeichnungen sind mit unterschiedlichen Bewertungen verbunden, besitzen aber eine Gemeinsamkeit: sie schreiben Thatcher eine überragende Bedeutung zu. Ob sie den Kapitalismus gerettet oder den Wohlfahrtsstaat demontiert, die Gewerkschaften zerschlagen oder überfällige Reformen durchgesetzt hat, stets gilt sie als die treibende Kraft. Bei positiver Bewertung erscheint sie als glorreiche Heldin, bei negativer hingegen als mächtige Dämonin. Derartige Zuschreibungen von großer Macht sind ungewöhnlich, denn Thatcher regierte in einer etablierten Demokratie, die geprägt war durch bewährte Institutionen, vielfältige Strukturen und komplexe Entscheidungsprozesse. Es ist deshalb zu fragen, wie sie es vermochte, sich darüber hinwegzusetzen und derart dominant zu werden, aber auch, ob ihr dies tatsächlich gelang.

Zusätzlich besitzen die genannten Bezeichnungen eine weitere Gemeinsamkeit, sie entstanden als politische Kampfbegriffe. Anfangs dienten sie dazu, Thatcher und ihre Politik zu kritisieren, wenn nicht zu diffamieren, wurden dann aber von ihr und ihren Anhängern übernommen und erhielten eine positive Umdeutung. Diese unterschiedlichen Bedeutungen und Bewertungen bestehen bis heute fort, allgemein akzeptierte Definitionen gibt es nicht.

Für eine Biographie ist das kein Manko, im Gegenteil. Eindeutige Definitionen sind hier wenig hilfreich. Denn Lebensläufe sind komplex, weisen unterschiedliche Merkmale auf, kennen ambivalente, auch widersprüchliche Entwicklungen und lassen sich nicht auf plakative Schlagwörter reduzieren. Das gilt auch für Thatcher. Sie erlebte seit ihrer Kindheit zahlreiche Entwicklungen und mehr oder minder große Veränderungen, erfuhr Neues, behielt Altes bei, besaß Überzeugungen, die weitgehend unverändert blieben, sich oft auch verhärteten, war aber auch bereit, Anschauungen zu revidieren oder ihre eigene Position zurückzunehmen. Auch Thatcher konnte in der Politik nur Karriere machen und Wahlen gewinnen, weil sie Kompromisse einging und Positionen vertrat, die ihr zwar nicht unbedingt zusagten, wohl aber ihren Wählerinnen und Wählern. Ihre Person, ihre Entwicklung und ihre Entscheidungen zeigen deshalb vielfältige Merkmale: sorgfältige Planungen und strategisches Kalkül, aber auch unzureichendes Wissen und Spekulationen; Ziele, die sie anstrebte und erreichte, aber auch Misserfolge und ungewollte Konsequenzen ihres Handelns; Überzeugungen, für die sie eintrat, aber auch Kompromisse und pragmatische Überlegungen; und nicht zuletzt ein komplexes Geflecht von Personen und Gruppen, die sehr unterschiedliche Motive und Interessen verfolgten, mit denen sie umgehen musste.

Die vorliegende Biographie thematisiert diese Merkmale und Entwicklungen und beschreibt, wie die Tochter eines kleinen Einzelhändlers zur wichtigsten Politikerin ihres Landes aufstieg und weltweit Einfluss gewann; auf welche Hindernisse sie in einer Welt stieß, die durch und durch von Männern geprägt war, und wie sie sich zu anderen Frauen verhielt; welche Förderung sie erfuhr, wen sie als Gegner sah und wie sie mit diesen umging; welche Bedeutung Zufälle und Glück besaßen und wie verbreitet bei ihr (teils geradezu absurde) Vorurteile waren – um nur einige der Faktoren zu nennen, die ihr überaus interessantes und so folgenreiches Leben kennzeichneten.

Thatcher selbst befasste sich kaum und schon gar nicht kritisch mit der eigenen Person, ihrer Karriere oder ihren Überzeugungen. Daran zeigte sie zeitlebens wenig Interesse, bis hin zur von Ghostwritern verfassten Autobiographie. Diese diente vor allem der Rechtfertigung, nicht der Selbstreflexion oder ausgewogenen Darstellung ihrer Entscheidungen. Soweit Aussagen von ihr selbst vorliegen, stammen diese meist aus der Zeit, als Thatcher bereits politisch aktiv war und darauf achtete, wie sie in der Öffentlichkeit ankam. Dieses Verhalten wurde noch ausgeprägter, als sie ins Parlament kam und Ämter in Partei oder Regierung übernahm. Spätestens jetzt musste sie sich an offizielle Sprachregelungen halten, wich nur selten davon ab und versuchte zudem, sich in günstiges Licht zu rücken. So äußerte sie sich mehrfach zu Kindheit, Jugend und Elternhaus, insbesondere zu ihrem Vater. Doch diese Aussagen sind stark durch das Selbstbild geprägt, das sie damals vermitteln wollte, und deshalb mit Vorsicht zu behandeln.

Selbstzeugnisse, die nicht durch Stilisierungen oder spätere Wahrnehmungen geprägt sind, liegen fast gar nicht vor. Das ist bedauerlich, denn dadurch fällt es schwer, die Anschauungen und Motive zu bestimmen, die Thatcher in unterschiedlichen Lebensphasen besaß und die sie prägten. Doch zugleich gibt es zu ihr eine Vielzahl von Veröffentlichungen, darunter umfassende Biographien, die eine beeindruckende Fülle von Informationen liefern, sorgfältig recherchiert sind und auf zahllosen Interviews beruhen, darunter mit den wichtigsten Personen, denen sie in ihrer Amtszeit begegnete. Hinzu kommen die reichhaltigen Bestände der Thatcher Foundation, die nahezu alle wichtigen Unterlagen zu Person, Tätigkeit und Umfeld besitzt und im Internet kostenlos bereitstellt. Insgesamt steht dadurch ein überaus reichhaltiges Material zur Verfügung, auch zu ganz alltäglichen Ereignissen und Verhaltensweisen. Es bietet sehr gute Möglichkeiten, sich Thatcher zu nähern, ihre Person zu beschreiben und zu beurteilen, ob es angemessen ist, sie als eiserne Lady, Vorkämpferin des Neoliberalismus oder Begründerin einer eigenen politischen Richtung zu bezeichnen.

Das vorliegende Buch konnte nur entstehen, weil die genannten Veröffentlichungen vorliegen, deren Autorinnen und Autoren ich viel verdanke. Hinzu kam die tatkräftige Hilfe zahlreicher Freunde und Bekannter, beginnend mit Guido Lammers, der das Thema vorschlug, und Clemens Heucke, der das Buch bei der wbg veröffentlichen wollte. Dieses Vorhaben zerschlug sich mit dem Konkurs des Verlages. Erfreulicherweise zeigten anschließend Sebastian Ullrich und der Verlag C.H.Beck Interesse, und mit Unterstützung von Alexandra Schumacher und Beate Sander gelang es, das Manuskript fertig zu stellen. Dabei bewährte sich einmal mehr die seit Jahren bestehende Zusammenarbeit und Freundschaft mit Hans Woller, Peter Itzen und Peter Kramper, die den gesamten Text lasen, zahlreiche wichtige Hinweise gaben und wesentlich dazu beitrugen, dass die vorliegende Fassung entstehen konnte. Ebenso wichtig waren die Ratschläge von Jörg Arnold, eines ausgewiesenen Kenners der jüngeren britischen Geschichte. Auf ihre Art halfen Jonas Bockholt, Freddie Brüggemeier und Blake Laute. Bei ihnen möchte ich mich herzlich bedanken, vor allem aber bei Joan, meiner Ehefrau, die einmal mehr die wichtigste Hilfe bot, als britische Zeitzeugin, kritische Leserin und Partnerin seit nunmehr vier Jahrzehnten.

1.

Des Krämers Tochter: Kindheit und Jugend in Grantham, 1925–1943

Margaret Thatcher kam am 13. Oktober 1925 als Margaret Roberts zur Welt, die zweite Tochter ihrer Eltern Alfred und Beatrice Roberts, die in Grantham wohnten, einer englischen Kleinstadt von etwa 20.000 Einwohnern. Grantham rühmte sich mit Isaac Newton, der aus einem Nachbarort stammte und von 1655 bis 1660 die noch heute bestehende King’s School, eine Oberschule, besuchte. Ansonsten gab es wenig Interessantes zu berichten. Ein städtischer Beamter beschrieb Grantham sogar als eine «narrow town, built on a narrow street and inhabited by narrow people».[1] Für die Tageszeitung Sun handelte es sich um die langweiligste Stadt in Großbritannien. Das ist sicherlich weit überzogen, Grantham war nicht außergewöhnlich, weder außergewöhnlich interessant noch außergewöhnlich langweilig. Margaret wurde in einer ziemlich normalen Kleinstadt geboren, von denen es in Großbritannien hunderte gab.

Sie kam in der Wohnung der Familie zur Welt, die sich über deren Laden befand. Ihr Vater war Jahrgang 1892 und wollte Lehrer werden, musste jedoch mit zwölf Jahren die Schule verlassen, um die Familie zu unterstützen. Dazu arbeitete er im Lebensmittelhandel, kam 1913 nach Grantham und lernte dort seine Frau Beatrice kennen, die sich als Näherin ihren Lebensunterhalt verdiente. Zusammen sparten sie so viel Geld, dass sie 1917 heiraten und zwei Jahre darauf den erwähnten Laden kaufen konnten. Wiederum zwei Jahre später, am 24. Mai 1921, kam Muriel, ihre erste Tochter zur Welt, und am 13. Oktober 1925 Margaret.

Margaret Thatcher im Alter von drei Jahren, mit ihrer älteren Schwester Muriel

Über die Mutter ist wenig bekannt. Sie arbeitete nach der Hochzeit im Laden, kümmerte sich zusätzlich um den Haushalt und war in der Kirche aktiv, einer Methodistengemeinde. Die Methodisten gehören zu den Protestanten und hatten sich, angeführt von John Wesley, Anfang des 18. Jahrhunderts von der anglikanischen Staatskirche losgesagt. Sie legten Wert auf den persönlichen, engagierten Glauben und bemühten sich um die richtige, oft wörtliche Auslegung der Bibel. Dabei spielten Laienprediger eine große Rolle, zu denen auch der Vater gehörte. Zusätzlich zeigte dieser in Grantham ein erhebliches Engagement und war u.a. in der Handelskammer, bei den Rotariern, im Stadtrat, als Bürgermeister, in einer Sparkasse und den beiden örtlichen Gymnasien aktiv. Seine Frau hingegen hielt sich öffentlich zurück, hatte allerdings in der Familie, dem Laden und der Kirche ohnehin viel zu tun.

Das Geburtshaus von Margaret befand sich in einem Arbeiterviertel, während ihre Eltern zur Mittelschicht gehörten. Ihr Vater war nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann, der bald ein zweites Geschäft erwarb und in Grantham die erwähnten Ämter übernahm, sondern auch sehr belesen. Er bedauerte sehr, dass er die Schule so früh verlassen musste und versuchte, diesen Mangel durch intensive Lektüre zu beheben. Außerdem gab er sich größte Mühe, seinen Töchtern eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Diese gingen deshalb nicht zur benachbarten Grundschule, die keinen besonders guten Ruf besaß, sondern zu einer besseren, die weiter entfernt lag. Anschließend folgte ein Mädchengymnasium, die Kesteven und Grantham Girl’s Grammar School. Obwohl Margaret dort ein Stipendium erhielt, musste ihr Vater doch die (geringen) Schulgebühren bezahlen, da er zu gut verdiente. Auf der Schule fand sie sich problemlos zurecht und wurde bald Klassenbeste, lediglich einmal belegte sie den zweiten Platz. Die Lehrerinnen betonten ihre Fähigkeit, Zusammenhänge zu verstehen, und lobten die Eigenschaften einer guten Schülerin. Sie «denke klar und logisch und könne sich schriftlich gut ausdrücken».[2]

Damit entsprach sie den Erwartungen ihres Vaters, der beide Schwestern förderte, Margaret aber als begabter einschätzte, sie mit zur Bücherei nahm, mit ihr intensiv diskutierte und sie früh an seinen politischen Aktivitäten beteiligte. Für seine jüngere Tochter war er immer ein Konservativer, wenngleich ihr Vater als unabhängiger Kandidat in den Stadtrat gewählt wurde und zeitweise den Liberalen nahestand.[3] Jedenfalls half sie mit zehn Jahren zum ersten Mal bei einer Wahl und brachte Nachrichten vom Abstimmungslokal ins Büro der Konservativen Partei, damit die dortigen Mitarbeiter über die Beteiligung informiert waren. Zusätzlich erhielt Margaret Klavierunterricht, sang in einem Chor und war, wie die ganze Familie, in der Methodistengemeinde aktiv.

Die spätere Premierministerin mit ihren Eltern, Alfred und Beatrice Roberts, und ihrer Schwester Muriel (links), 1945

Bei aller Förderung: Zuhause herrschte ein strenges Regiment. Der Vater war – wie viele Methodisten – Abstinenzler. Alkohol kam nicht ins Haus – bis er 1945 zum Bürgermeister gewählt wurde und für Besuche eine Flasche Sherry bereithielt. Doch als Jahre später sein Schwiegersohn, Denis Thatcher, die Familie besuchte, musste die Flasche erst gesucht werden und war von Staub bedeckt, der hastig weggeblasen wurde.[4] Auch sonst kannte der Alltag wenig Freuden. Hier herrschten klare Regeln, Zeit durfte nicht vertrödelt werden, und Gesellschaftsspiele waren verpönt. Der einzige freie Tag, der Sonntag, gehörte ganz der Kirche. Die Schwestern besuchten um 10 Uhr die Sonntagsschule und danach mit der Familie den Gottesdienst. Nach dem Mittagessen folgte um 14.30 Uhr die Fortsetzung der Sonntagsschule und um 18 Uhr ein weiterer Gottesdienst. Auch die anderen Tage waren stark von der Kirchengemeinde geprägt, die nicht zuletzt die Gewissheit vermittelte, klar zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können.

Mit zunehmendem Alter machten die Geschwister neue Erfahrungen, darunter Kinobesuche mit Freundinnen. Bei diesen lernten sie auch Familien kennen, die geselliger waren und etwa Tennis spielten, einander besuchten oder auch zum Tanzen gingen. In diesen Familien gab es, wie Thatcher sich viele Jahre später erinnerte, «Gelächter und Spaß».[5] Besonderen Eindruck hinterließ der Besuch bei einem befreundeten Pfarrer in London. Dieser zeigte ihr die Sehenswürdigkeiten der Stadt, nahm Margaret mit ins Theater und bot der Zwölfjährigen ein Leben «voller Freude und Vergnügen, das ich nie zuvor gesehen hatte». Sie war so aufgeregt und begeistert, «dass ich diese Woche niemals vergaß».[6]

Zwei Jahre später brach der Zweite Weltkrieg aus, der auch für Grantham schreckliche Folgen hatte. In der Stadt befanden sich kriegswichtige Betriebe, und nebenan war die britische und amerikanische Luftwaffe stationiert. Deutsche Bomber flogen 21 Angriffe auf die Stadt, bei denen 200 Personen verletzt wurden und 70 starben. Die Schule wurde nicht getroffen, musste aber die Schülerinnen einer anderen Einrichtung aufnehmen, so dass der Unterricht in beengten Klassen stattfand. Das Hockeyfeld wurde umgepflügt, und die Tennisplätze mussten Luftschutzbunkern weichen. Zugleich war ihre Schule privilegiert, denn dort unterrichteten Frauen, die im Gegensatz zu den Kollegen an Jungengymnasien nicht zum Krieg eingezogen wurden.

Für die Familie brachte der Krieg viel Arbeit. Die beiden Geschäfte waren unverzichtbar, um die Versorgung zu sichern, was angesichts von Rationierungen und Bezugsscheinen einen erheblichen Aufwand erforderte. Darüber hinaus übernahm der Vater zusätzliche Aufgaben als Stadtrat und eröffnete zwei «British Restaurants» als Teil einer nationalen Initiative, um Arbeiter in Fabriken besser versorgen zu können. Außerdem half er ausgebombten Familien, sammelte Gelder zur Finanzierung des Krieges – und nahm ein jüdisches Mädchen aus Wien auf. Dabei handelte es sich um Edith, die Brieffreundin der älteren Tochter Muriel. Ediths Eltern wollten ihr Kind nach Grantham schicken, um es vor den Nationalsozialisten in Sicherheit zu bringen. Dazu war Margarets Vater sofort bereit, doch Edith fühlte sich bei den Roberts nicht wohl. Die Wohnung war klein, hatte nur eine Außentoilette und kannte auch sonst nicht die Annehmlichkeiten, die Edith in Wien gewohnt war. Sie war mit einer gewissen Großzügigkeit aufgewachsen, erlebte ihr neues Zuhause als bedrückend und war unglücklich.

Auch Alfred Roberts kam mit der neuen Situation nicht zurecht. Edith stammte aus einer anderen Schicht, erschien kultiviert und smart, wirkte mit ihren 17 Jahren sehr erwachsen und war zudem geschminkt. Das überforderte Margarets Eltern, insbesondere den Vater. Die Brieffreundschaft war über seine Mitgliedschaft bei den Rotariern entstanden. Jetzt bedrängte er andere Rotarier, sie aufzunehmen, und hatte schließlich Erfolg. Edith wechselte zu einer Familie, die ein offeneres Umfeld bot. Bei den Roberts war sie nur etwa zwei Wochen geblieben, zeigte sich aber noch in hohem Alter dankbar dafür, dass die Familie sie aufgenommen und ihr die Flucht nach England ermöglicht hatte.

Margaret bereitete sich inzwischen auf den Schulabschluss vor. Ihre Schwester hatte 1938 mit siebzehn Jahren die Schule verlassen und in Birmingham eine Ausbildung zur Physiotherapeutin begonnen. Margaret verfolgte ehrgeizigere Ziele, sie wollte studieren. Dazu hatte sie in der Schule Chemie gewählt, nach ihrer Meinung das Fach der Zukunft. Die Noten blieben exzellent, denn Margaret war überaus fleißig und bestens organisiert. Sie galt als sehr leistungsfähige, aber nicht ungewöhnlich begabte oder gar brillante Schülerin, und verhielt sich gelegentlich wie eine Streberin. Nach Vorträgen meldete sie sich schon in jungen Jahren immer zuerst. «Wir sahen uns an», erinnerte sich eine Mitschülerin, «und sagten: Sie hat es wieder getan».[7] Auch konnte sie nerven, wenn sie ihre guten Leistungen betonte. Doch insgesamt war Margaret in ihrer Klasse und in der Schule offensichtlich gut integriert. Sie spielte in der Hockeymannschaft, war an Kleidung und Musik interessiert, nahm an Lese- und Musikwettbewerben teil, galt als freundlich-zurückhaltend und machte sich auch dadurch beliebt, dass sie Süßigkeiten und andere Leckerbissen aus dem Laden der Eltern mitbrachte und teilte.

Eine befreundete Familie riet, sich in Oxford zu bewerben. Das bedeutete eine erhebliche Herausforderung, schon weil dafür Latein erforderlich war, was Margaret auf der Schule nicht gelernt hatte. Die Schulleiterin verwies auf diesen Mangel, der auch durch intensiven Zusatzunterricht nur schwer zu beheben sei. Sie riet deshalb davon ab, sich in Oxford zu bewerben, und ebenso von dem Wunsch, das Examen für den Indian Civil Service abzulegen. Thatcher warf der Rektorin vor, sie wolle ihre Ziele torpedieren, und war noch 50 Jahre später in ihren Erinnerungen darüber empört. Ob die Direktorin sie tatsächlich daran hindern oder vor allem auf die geringen Chancen hinweisen wollte, in Oxford angenommen zu werden, ist bis heute umstritten. Jedenfalls weigerte sie sich, ihrer Schülerin Latein beizubringen, lieh ihr allerdings die benötigten Bücher aus.

Den Unterricht erteilte schließlich ein Lehrer des örtlichen Jungengymnasiums, den der Vater dafür bezahlen musste. Zusätzlich bat er einen befreundeten Pfarrer, seine Tochter auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Hier wurden eine breite Allgemeinbildung wie auch spezielle Kenntnisse erwartet, die Margaret zuhause und in ihrer Schule nicht erhalten hatte. Diese Vorbereitung mag in Deutschland befremdlich erscheinen, war und ist in Großbritannien hingegen üblich. Bis heute bereiten sich Schülerinnen und Schüler gezielt auf einen der begehrten Studienplätze in Oxford (oder Cambridge) vor, erhalten besondere Förderung in ihren Schulen oder besuchen spezielle Kurse. Dieser Aufwand lohnt sich. In Deutschland und weltweit sind diese beiden Universitäten wegen ihrer herausragenden Ausbildung bekannt und eröffnen in Großbritannien zusätzlich den Zutritt zu den Spitzen der Gesellschaft. Wer in Oxford oder Cambridge studiert, legt einen wichtigen Grundstein für die spätere Karriere. Die Tore für eine glänzende Karriere stehen weit offen, sei es in Politik, Wirtschaft oder Rechtsprechung, in Verbänden und auch in Kirchen.

Oxford öffnet vor allem die Türen zur Politik. Mittlerweile hat diese Universität 30 Premierminister hervorgebracht, davon allein sechs zwischen 1945 und der Wahl Thatchers zur Premierministerin im Jahr 1979. Selbst zwei ihrer Vorgänger aus der Labour-Partei (Attlee und Wilson) hatten Oxford besucht. Diese Universität versprach nicht nur eine exzellente Ausbildung, sie bot auch Zugang zu einem neuen Leben, vor allem für Personen wie Margaret Thatcher, die aus einer normalen Stadt und einer gewöhnlichen Familie stammten. Es lohnte sich, dafür Latein zu lernen und sich auf die Prüfung intensiv vorzubereiten.

Margaret Thatcher war entschlossen, einen Platz zu erhalten, wusste aber, dass damit erhebliche Kosten für Studium und Unterkunft verbunden waren. Sie bewarb sich deshalb um ein Stipendium am Somerville College der Universität. Dieses entstand 1879, um Frauen ein Studium in Oxford zu ermöglichen, das bis dahin Männern vorbehalten war. Als Thatcher sich bewarb, nahm Somerville weiterhin nur Frauen auf, eine Öffnung für Männer erfolgte erst 1994. Die Prüfung absolvierte sie Anfang 1943 mit 17 Jahren, und bei Erfolg sollte das Studium im Herbst beginnen, kurz vor ihrem 18. Geburtstag. Damit war sie noch sehr jung, doch für ihr Drängen gab es einen ganz praktischen Grund.

Wegen des Krieges konnten Frauen damals mit 18 Jahren eingezogen werden. Wenn sie anschließend studierten, wurde ihr Studium auf zwei Jahre verkürzt, doch sie verloren dennoch viele Jahre. Dem Kriegsdienst konnten sie allerdings entgehen, wenn sie sich bereits in einer Ausbildung befanden oder studierten – was Thatcher vorhatte. Später gab sie an, sie habe sich deswegen etwas unwohl gefühlt. Doch andere verhielten sich ebenso. In ihrem Fall allerdings ging der Plan nicht auf. Sie wurde zwar aufgenommen, erhielt aber kein Stipendium und vor allem keine Zusage für 1943, sondern für das darauffolgende Jahr. Die Einberufung drohte. Wie andere junge Frauen in ihrem Alter nutzte Thatcher deshalb die Möglichkeit, zurück an ihre alte Schule zu gehen und mehr zu lernen, was ebenfalls eine Freistellung bedeutete. Auf dem Gymnasium wurde sie zur Schulsprecherin ernannt, ihr erstes hohes Amt. Allerdings gab es eine zweite Schulsprecherin, was etwas ungewöhnlich war und die Frage aufwarf, wie die beiden miteinander auskommen würden.

Doch sie mussten sich nicht arrangieren. Drei Wochen nach Schulbeginn wurde Thatcher überraschend in Somerville aufgenommen, da eine andere Bewerberin den zugesagten Platz nicht angenommen hatte. Ihr großer Wunsch ging in Erfüllung: Sie konnte in Oxford studieren und wurde nicht eingezogen. Tochter, aber auch Vater hatten ihr Ziel erreicht. Über viele Jahre hatte er seine Tochter gefördert, sie früh in seine Aktivitäten eingebunden, für gute Schulen gesorgt und schließlich großen Einsatz gezeigt, damit sie auf die Oxford-Prüfung vorbereitet war. Jetzt begann ein neues Leben, nicht nur für seine Tochter, sondern auch für ihn. Die jüngste Tochter verließ das Haus.

Thatcher hatte ihrem Vater viel zu verdanken, litt aber wie ihre Schwester zunehmend darunter, in einer tristen Kleinstadt, einem oft engstirnigen Elternhaus und einer nicht minder engstirnigen Kirchengemeinde aufzuwachsen, wo es «nicht viel Freude und Anregung gab», wie sie 1980 einer Kindergruppe erklärte.[8] Auf gleichaltrige Katholiken blickte sie mit Neid, da diese zur Erstkommunion «weiße, mit Bändern geschmückte Kleider» trugen und in den Händen Körbe mit Blumen hielten. Bei den Methodisten ging es schlichter zu. Wer ein Kleid mit Bändern anzog, musste damit rechnen, dass ältere Gemeindemitglieder darin den «ersten Schritt nach Rom» sahen.[9] Ihrer Schwester zufolge ging es nur um Kirche, Kirche, Kirche, Spiele waren nicht erlaubt: «Das ist fanatisch, oder nicht?»[10] In einem Interview beschrieb Margaret ihr Zuhause als «sehr klein. Wir hatten keine der modernen Haushaltsgeräte. Ich erinnere mich daran, davon zu träumen, dass ich eines wirklich wollte: In einem schönen Haus zu wohnen, ein Haus, das mehr bot, als wir hatten».[11]

Diesem Leben wollte sie entkommen, mit 18 Jahren ein verbreiteter Wunsch, zumal bei Studierenden. Von ihrer Mutter hatte Thatcher sich schon entfernt. Sie gab an, diese sehr geliebt zu haben. Aber «als ich 15 war, hatten wir uns nichts mehr zu sagen». Das sei, so fügte sie gleich an, nicht deren Schuld gewesen. Ihre Mutter habe es vielmehr zermürbt, dass sie immer zuhause gewesen sei, zugeschüttet mit Arbeit. Zu ihrem Vater besaß sie lange ein besseres Verhältnis, aber auch dieses litt in den kommenden Jahren. Erst allmählich und dann immer schneller entfernte Thatcher sich von Grantham und ihrem Elternhaus, bis der Kontakt schließlich ganz einschlief. Oxford markierte einen Bruch in ihrem Leben, dessen Ausmaß erst nach und nach deutlich wurde.

Zugleich gab es keine Hinweise darauf, dass sie einmal eine bemerkenswerte Karriere erleben würde. Dazu verliefen Kindheit und Jugend – abgesehen von der Enge des Elternhauses – zu unauffällig. Zu erwähnen ist allerdings die Förderung durch ihren Vater, der bei beiden Töchtern großen Wert auf eine gute Schulbildung legte und früh das Potential der Jüngeren sah. Margaret war eine sehr gute Schülerin, die Zusammenhänge rasch verstand und logisch dachte, galt aber nicht als Überfliegerin, der die guten Noten leichtfielen. Sie besaß vielmehr einen ausgeprägten Leistungswillen und war schon früh der Überzeugung, auf diesem Wege Erfolg zu haben und diesen auch zu verdienen. Das zeigte sie schon mit neun Jahren, als sie bei einem Wettbewerb ein Gedicht vortrug und den ersten Preis gewann. Einer der Preisrichter sprach davon, dass sie Glück gehabt habe, eine verständliche Aussage, denn bei diesen Wettbewerben besitzen die Preisrichter große Ermessensspielräume, wenn sie die Leistungen der Vortragenden beurteilen. Doch von Glück wollte die junge Margaret nichts wissen, sondern sagte entrüstet: «Ich habe nicht Glück gehabt. Ich habe den Preis verdient».[12]

Diese Aussage wurde später als Hinweis darauf genommen, dass schon die junge Margaret die Überheblichkeit und Arroganz besessen habe, die sie später mehrfach zeigte. Doch derartige Bewertungen sind schwierig. Sie stellen enge Zusammenhänge zwischen Verhaltensweisen her, die viele Jahre auseinander lagen. Es ist sinnvoller, lediglich auf die damalige Situation zu blicken und die Reaktion einer Neunjährigen ernst zu nehmen, die sich auf den Wettbewerb intensiv vorbereitet und viele Stunden lang den Vortrag geübt hatte. Dafür wollte sie anerkannt werden und nicht akzeptieren, dass ihr Erfolg als ein glücklicher Zufall bezeichnet wurde.

In den folgenden Jahren gewann Margaret weitere Preise und erhielt 1936 Sprachunterricht, um ihre Aussprache zu verbessern, vor allem aber, um Spuren ihres lokalen Akzents möglichst auszulöschen. Dadurch sollte sie bessere Erfolgsaussichten bei Wettbewerben, aber auch für ihr späteres Leben erhalten.[13] Denn für eine Karriere war (und ist es bis heute) in Großbritannien wichtig, möglichst keinen Akzent zu haben, sondern ein neutrales Mittelklasse- oder BBC-Englisch zu sprechen, wobei die Oberschicht eine eigene Aussprache besitzt, an der ihre Angehörigen gut zu erkennen sind. Die junge Roberts verlor im Sprachunterricht ihren Akzent, gewöhnte sich aber eine Aussprache an, die künstlich klang und etwas kalt und unsympathisch wirkte. Darunter litt sie später als Politikerin und nahm erneut Unterricht, um diese Intonation abzulegen und gewinnender zu sprechen – mit begrenztem Erfolg. Ihre Stimme klang danach besser, behielt aber eine Färbung, die weiterhin auf viele unangenehm wirkte.

Es fällt schwer anzugeben, welche Prägungen Margaret Thatcher durch ihre Eltern, die Schule und ihre Freundinnen in Jugend und Kindheit erhielt und ob damals bereits Charakterzüge der späteren Premierministerin zu erkennen waren. Der Vater förderte beide Töchter, die jüngere vermutlich etwas mehr, und bot ihnen gute Chancen, aus ihrem Leben etwas zu machen. Bei Margaret liegt es zudem nahe, auf den strengen Methodismus der Eltern und deren enge Moralvorstellungen zu verweisen und darin Gründe dafür zu sehen, dass sie später oft einfache Weltbilder besaß und ihre Ansichten mit tiefster Überzeugung vertrat. Doch hier ist Vorsicht geboten, schon weil ihre Schwester Muriel, die unter denselben Bedingungen aufwuchs, sich deutlich anders entwickelte, mehr Lebensmut zeigte und sich gegenüber anderen Personen und deren Meinungen sehr viel offener verhielt. Hinzu kam ein weiterer Unterschied, der bereits damals zu erkennen war: Margaret war begabter, fleißiger und ehrgeiziger, zeigte sich aber auch rechthaberisch und als Streberin.

Deshalb hatte sie es nach Oxford geschafft, musste sich jetzt dort beweisen und Klarheit darüber gewinnen, was sie in ihrem weiteren Leben erreichen wollte. Als Fach hatte sie Chemie gewählt, besaß aber, angeregt durch ihren Vater, großes Interesse an der Politik, ohne damit jedoch besondere Ziele zu verbinden. Im Hinterkopf mag sie ein größeres politisches Engagement gereizt haben, doch diese Vorstellungen blieben sehr vage. Politik als Beruf und damit verbundene Ämter lagen (noch) außerhalb ihres Horizonts.

3.

Politik, Beruf, Familie, 1947–1959

Die Suche nach einem Arbeitsplatz begann im Frühjahr 1947, unterstützt von der Universität, die bereits damals dabei half, nach dem Examen eine Beschäftigung zu finden. Frauen tendierten dazu, Lehrerinnen zu werden oder im Staatsdienst zu arbeiten. Beides kam für die ehrgeizige Margaret Roberts nicht infrage. Chemie war zwar nicht mehr ihre Leidenschaft, doch hier besaß sie ein Examen und suchte eine Stelle, die es ihr erlaubte, Beruf und politisches Interesse miteinander zu vereinbaren. Nach mehreren Vorstellungsgesprächen fand sie schließlich eine Anstellung bei BX Plastics in Manningtree, eine Kleinstadt, die etwas mehr als 100 Kilometer nordöstlich von London liegt, nahe genug zum politischen Zentrum des Landes. Sie hoffte, persönliche Assistentin des Leiters der Forschungsabteilung zu werden. Doch daraus wurde nichts. Sie arbeitete in einem großen Labor, zusammen mit 70 anderen Wissenschaftlern, darunter einige Frauen. Deren Anfangsgehalt betrug £ 350 pro Jahr – Männer erhielten £ 400. Damit konnte Margaret Roberts ihre täglichen Ausgaben decken, aber nur wenig sparen – mit besonderen Ausgaben, etwa für Kleidung, musste sie zurückhaltend sein. Hier blieb sie auf die Mutter angewiesen, die als ausgebildete Schneiderin neue Mäntel oder Kleider anfertigte, aber auch Vorhandenes umarbeitete.

Da Manningtree als Kleinstadt wenig Abwechslung bot, wohnte Margaret im 10 Kilometer entfernten Colchester. Eine eigene Wohnung war zu teuer und damals nicht üblich. Vielmehr wohnte sie gemeinsam mit anderen als Untermieterin bei einer Witwe, die kurz zuvor ihren Mann verloren hatte, allein zwei Kinder aufziehen musste und auf die zusätzlichen Mieteinnahmen angewiesen war. Für Margaret war die Untermiete nicht nur eine kostengünstige Lösung, sie bot auch soziale Kontakte zu den Mitbewohnern und erleichterte die Eingewöhnung in Colchester. Wie zuvor engagierte sie sich auch jetzt bei den Methodisten, vor allem aber bei den Konservativen. Hier fühlte sie sich inzwischen mehr zuhause als in der Kirchengemeinde, steckte mit ihren 22 Jahren voller Energie und ging ganz in ihrer Leidenschaft auf: der Politik. Sie nahm an Veranstaltungen teil, besuchte Schulungen der Partei, hielt Vorträge und verbrachte ihre Freizeit mit anderen jungen Konservativen, sei es bei Pferderennen, dem Boat Race[1] oder gemeinsamen Essen.

Mit großen Erwartungen besuchte Margaret im Oktober 1948 den Parteitag der Konservativen in Llandudno (Wales). Sie freute sich darauf, unter Gleichgesinnten zu sein, und hatte große Aussichten, vor den Teilnehmern eine Rede zu Privilegien von Universitäten und der City von London zu halten. Diese entsandten eigene Abgeordnete ins Parlament, und ehemalige Studierende bzw. Beschäftigte der City durften zusätzlich auch an ihrem Wohnort wählen. Die Labour-Regierung hatte angekündigt, dieses doppelte Wahlrecht abzuschaffen, und Margaret Roberts sollte als Vertreterin der konservativen Graduierten aus Oxford auf dem Parteitag dazu sprechen. Sie wollte sich dafür einsetzen, die Parlamentssitze für Universitäten beizubehalten, allerdings nur ein Wahlrecht zu gewähren – für die Universität oder den Heimatort. Doch zum ersten großen Auftritt kam es nicht. Zu diesem Thema durfte vielmehr ein Vertreter der City Stellung nahmen, die ebenfalls betroffen war.