Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Molden Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Marie Antoinette war nicht nur die letzte Königin Frankreichs, sondern auch die einzige, die in Versailles wirklich regiert hat. Früher als viele ihrer Untertanen begriff sie die Chancen der Aufklärung. Was junge, royale Frauen heute mit großem Erfolg vormachen, war für sie bereits Tagesgeschäft: schöne Kleider tragen, winken, lächeln. Sie strahlte inmitten einer jugendlichen, privaten Freund:innen-Clique – und nahm sich ungeniert einen Geliebten. Eine wahre Flut an Fake News schlug über dem Kopf der »Ausländerin« zusammen. Die Habsburgerin wollte Herrin ihres eigenen Lebens sein. Dies vor allem wurde ihr zum Verhängnis. Und kostete sie den Kopf.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 367

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

„Erst wenn die Wolken schlafengeh’n Kann man uns am Himmel seh’n Wir haben Angst und sind allein Gott weiß: Ich will kein Engel sein.“

Rammstein: Engel (1997)

Für Regina

Maria Antonia Josepha Johanna von Österreich-Lothringen, Erzherzogin von Österreich

(1755–1770)

Marie Antoinette, Dauphine von Frankreich

(1770–1774)

Marie Antoinette, Königin von Frankreich und Navarra

(1774–1792)

„Antoinette Capet“

(1792–1793)

„Witwe Capet“

(1793)

I Zähne zeigen – im Land des Lächelns

Als wir das Lachen lernten, Pariser Leben, Inzwischen in Versailles …, Verstand und Gefühl, Der Zahnarzt aus Paris, Freundinnen

II Teenage Angst – ein Kind an zwei Höfen

Opfer der Politik, Lehrjahre, Die „Allianz“, Am „bürgerlichen“ Kaiserhof, Nesthäkchen, Gleich zwei Hochzeiten, Frauen am französischen Hof, Jagdsaison, Eine „Josephsehe“, Tag und Nacht überwacht, Lust und Macht, Erste Befreiungsversuche, La Vie en Rose, Ton-Angebend, Venus und Vulcanus, „Der König ist tot …“

III Die Königin, ihr Mann, ihre Freundinnen und ihr Liebhaber – les liaisons très dangereuses

Emanzipationsbestrebungen, Die „royale Null“, Die zwei Körper der Königin, 50 Shades of Brown, Die Mode in Person, Ministerin der Mode, Sieben dunkle Jahre, Alles ist erleuchtet, Vor Sonnenaufgang, Besuch aus Wien, BFFs unter sich, „Bagatellen“, Ein Kaiser klärt auf, Madame Royale, Et in Arcadia Ego, „Zwetschkenrummel“, Geschlossene Gesellschaft, Go West!, „Theresiens letzter Tag“, „Kinder Frankreichs“, Das Defizit, Der „tolle Tag“, Sie trafen sich in einem Garten …, Schadensbegrenzung, Familienaufstellung, Das „deutsche Laster“

IV Fake News damals – die Frau in der Revolte

Schwarze Legenden, Die vierte Macht, Kuchen essen?, Krisensymptome, Die Zukunft bricht an, „Was ist der dritte Stand?“, Ordnung und Chaos der Welt, Sommer ‘89, Nach Paris!, Ein Roadmovie, Familie „Veto“, Schatten und Licht, Rebellinnen, Children of the Revolution, Blut für die Freiheit, Gothic Horror Picture Show, Tod dem Tyrannen!, Sänger des Terrors, Der seidene Faden, Staatsfeindin Nummer eins, Der Kopf der Antoinette, Der Tod bei der Arbeit

V Heroine – Bild und Image einer „Killer-Queen“

Hochsaison für Köpfe, „Magdalena Sünderin“, Kultbild der Nachwelt, „I Want Candy“

Verwendete Literatur

Institutionen

Personenregister

Bildnachweis

Dank

Die Autorin

I Zähne zeigen – im Land des Lächelns

„Die Zähne sind der springende Punkt im Tempel der Schönheit.“

Die Frau, die lächelte: Élisabeth Vigée-Lebrun war eine skandalumwitterte Selfmade-Künstlerin, die als Lieblingsporträtistin der Königin auch zu deren Freundeskreis zählte.

Die zukünftige Königin von Frankreich und Navarra winkte.

Wo dieses Navarra genau lag, hatte man ihr in den vergangenen Monaten bestimmt beigebracht. Sie hatte es schon wieder vergessen. Es war die Glanzzeit des Rokoko: Das mit Schleifen, Rüschen, Spitzen und breitem Reifrock ausstaffierte Mädchen zählte gerade einmal vierzehneinhalb Jahre und versuchte, die rote Nase zu verbergen. Eine schwere grippale Erkältung machte der jungen Wienerin zu schaffen. Fast drei Wochen war sie bereits unterwegs durch ihre Heimat Österreich und die deutschen Länder. Acht Stunden täglich wurden sie und ihre Damen in den Kutschen durchgerüttelt. Noch dazu goss es seit Tagen wie aus Kübeln, obwohl der Mai schon begonnen hatte. Als man endlich die Glocken des Straßburger Münsters, Kanonendonner und den Jubel der Menge hörte, atmete der fiebergeplagte Teenager auf. Der Duft gebratener Ochsen lag in der Luft, aus den städtischen Brunnen sprudelte Wein und als Schäfer und Schäferinnen in Weiß gekleidete Kinder und Frauen in elsässischer Landestracht jubelten der kleinen, grazilen Erzherzogin aus Wien zu. Die Straßburger hatten seit Ewigkeiten keine Dauphine mehr gesehen, sodass ihre Begeisterung kaum noch Grenzen kannte. Rosenblätter bedeckten die Straßen. Marie Antoinette war zwar müde, doch liebte sie Unterhaltungen und Amüsements aller Art und bemühte sich redlich, die Freude der Bevölkerung zu erwidern.

Wie bei offiziellen Anlässen üblich, wurde die Braut des französischen Thronfolgers auch von den Stadtgranden willkommen geheißen: Straßburgs Adel, militärische Würdenträger und nicht zuletzt die Kleriker erwarteten sie auf einem erhöhten Podest. Die auffallendste und prächtigste Erscheinung unter den Kirchenvertretern war der Prinz Louis de Rohan. Er stach alle anderen aus mit seinem aufwändig gearbeiteten Spitzenkragen und zahlreichen juwelenbesetzten Ringen über den behandschuhten Fingern. In seiner Begrüßungsansprache würdigte er heuchlerisch die Mutter der jugendlichen Braut, die Regentin Maria Theresia, die ihn seit jeher verabscheute. Rohan war ein Mann in den Dreißigern, eitel, aus einer unermesslich reichen und altehrwürdigen Familie. Er neigte dazu, Mittel der Kirche als persönliches Eigentum zu betrachten. Seine Neigung zu Freizügigkeit war der sittenstrengen und frommen Maria Theresia ein Dorn im Auge. Auch in Straßburg fiel sein Benehmen negativ auf. Man munkelte, dass Rohan bald Kardinal werden sollte, doch strahlte er die mehr als 20 Jahre jüngere Marie Antoinette an, als wolle er sie zum Tanz auffordern. Seinem Nachbarn soll er zugeflüstert haben: „Sie glänzt so natürlich wie reife Kirschen.“ Dem anerkennungssüchtigen Rohan wird viele Jahre später, als sich die Popularität der Königin spektakulär im freien Fall befand, eine tragikomische, aber entscheidende Rolle zukommen.

Der Einzug Marie Antoinettes in Straßburg wurde ein großer Erfolg. Alle wollten die junge Dauphine sehen, die zwar erschöpft, aber hocherfreut und dankbar die Ehrenbezeugungen entgegennahm.

Ein Vertreter der Stadt Straßburg trat vor und begann, Marie Antoinette und ihr Gefolge in aller Höflichkeit auf Deutsch zu begrüßen. Das junge Mädchen unterbrach ihn sogleich: „Bitte sprecht nicht Deutsch mit mir. Von heute an möchte ich nur noch Französisch hören.“ Die Masse war nicht mehr zu halten und brach in Freudengeschrei aus. Von allen Seiten hörte man Jubelrufe: „Vive la Dauphine!“ Georg Adam Graf von Starhemberg, der als österreichischer Brautführer Marie Antoinette zu ihrer Übergabe an den neuen französischen Hofstaat begleitete, flüsterte ihr ins Ohr: „Sehr gut gemacht, Madame la Dauphine.“ Zumindest diese Lektion beherzigte Marie Antoinette, wie man es ihr eingebläut hatte. Sie öffnete leicht den Mund und lächelte. Das begeisterte Publikum erblickte eine Reihe jugendlicher, recht gerader, heller Zähne.

Als wir das Lachen lernten

In Marie Antoinettes neuem Heimatland hatte diese an sich einfache Geste eines freundlichen Lächelns große Bedeutung. Von den vielen Franzosen, die sich nach modernen Werten sehnten, wurde es als sichtbares Symbol der Veränderung, als ein Zeichen der Hoffnung für die Zukunft aufgefasst. War doch der frühere Sonnenkönig Ludwig XIV. ein Herrscher ohne Zähne gewesen. Sein berühmtes Porträt von Hyacinthe Rigaud zeigt ihn im typischen zeremoniellen Setting, auf dem Höhepunkt bourbonischer Macht: Seine Accessoires sind Szepter und Staatsschwert, in angeberischer, fast verachtungsvoller Pose steht er da. Besonders betont sind die damals gültigen sexuellen Reize der Männer: Mit weißer Seide bestrumpfte Beine in Schuhen mit rotem Absatz und roter Sohle, wie der geltenden Kleiderordnung zufolge nur der Adel sie tragen durfte. Ludwigs Hofchronist nannte die skulptural geformten Beine seines Herrschers „die schönsten, die ich je sah“. Und er war nicht als kriecherischer Schleimer bekannt.

Allerdings ist der Körper des Königs, in erster Linie aber das Gesicht von Rigaud stark geschönt worden. Der Dargestellte war immerhin schon 60 Jahre alt und nur 165 Zentimeter groß. Doch alle Betrachter sollten zu ihm aufschauen – da musste man sich passende Lösungen einfallen lassen. Den vollkommen kahlen Schädel verbarg die lange Allonge-Perücke, die den Dargestellten auch verjüngen sollte. Sie wurde ein Symbol des Herrschertums schlechthin und alle Monarchen in Europa imitierten den französischen Königs-Look. Falten sind um Ludwigs Kinnpartie kaum zu erkennen, in Wahrheit hatte er jedoch hohle Wangen und keinen einzigen Zahn im Mund. Im Gespräch mit einem seiner Kardinäle bekannte er einmal, wie sehr er darunter litte, keine Zähne mehr zu haben. Die Antwort des Kardinals sagt viel aus über jene Epoche, als Ludwig XIV. den Palast von Versailles errichten ließ – etwa hundert Jahre vor Marie Antoinettes Ankunft im prächtigsten Schloss Europas: „Zähne, Sire? Ah. Wer hat schon welche?“

Kaum jemand über 40 konnte noch viele Zähne sein Eigen nennen, und den meisten Menschen fielen sie unweigerlich weiter aus. Ein ehemals vielleicht gutes Aussehen war somit dahin, statt einer klaren Aussprache hörte das Gegenüber oft nur noch ein Pfeifen oder Grunzen. Ludwig XIV. konnte sich die besten Professionisten seiner Zeit leisten, doch deren „Kunst“ sah damals so aus: Beim Ziehen der im rechten Oberkiefer verbliebenen kranken Zähne riss der königliche Zahnzieher – Ärzte sahen sich für solch brachiale Eingriffe nicht zuständig – aus Versehen oder Ungeschick einen Großteil der Backe mit aus. Es blieb ein großer Hohlraum im Mund zurück. Wasser und Wein rannen nun durch die königliche Nase wieder heraus, „wie eine sprudelnde Quelle“, so der Leibarzt Ludwigs XIV. Jeder konnte es sehen – denn die Mahlzeiten des Herrschers fanden in aller Öffentlichkeit statt. Als sich Infektionen im Mundraum ausbreiteten, wurde das Loch mit glühenden Eisen ausgebrannt. Ludwigs Mund im Porträt von Rigaud zeugt so auch von einer bewundernswerten Leidensfähigkeit des alternden Monarchen. Signifikanterweise war es ein Höfling und kein Arzt, der den Grund für Ludwigs Zahnprobleme beim Namen nannte – schließlich traf man den König kaum je allein an, sondern er befand sich ständig in Gesellschaft zahlreicher Adeliger, die nur ein Ziel verfolgten: Dem Herrscher aus welchen Gründen auch immer aufzufallen, um Wünsche bei ihm zu deponieren. Die Höflinge kannten Ludwigs Tagesablauf genau, wussten, wann er was tat, wen er traf und auch, was er aß und trank. Es seien die riesige Anzahl an Konfitüren und die zahlreichen zuckrigen Snacks gewesen, die die Zähne des Monarchen krank gemacht hätten und ausfallen ließen. An seinem Lebensende umgaben den Herrscher an die 80 Ärzte, doch nie hatte sich jemand die Mühe gemacht, ihm korrekte Mund- und Zahnpflege beizubringen. Er solle den Mund mit Wasser waschen und die Zähne – solange vorhanden – mit einem Tuch abrubbeln. Weiters empfahl man noch Zahnstocher aus Rosmarin oder einer anderen aromatischen Pflanze.

„Der Staat bin ich“, verkündete König Ludwig XIV. und meinte es durchaus ernst. Seinen Hof in Versailles wollte er rund um die Uhr kontrolliert wissen. Schlupflöcher gab es immer.

Es verwundert demnach kaum, dass am Hof des Sonnenkönigs in Versailles wenig gelacht wurde. Man war bemüht, nicht einmal den Ansatz eines Zahns zu zeigen, selbst wenn man noch über den einen oder anderen verfügte. Gott habe den Menschen mit Lippen ausgestattet, um die Zähne dahinter zu verbergen, lautete das gültige Credo, an das sich alle zu halten hatten. Wie man bei Umberto Eco in seinem Roman „Der Name der Rose“ erfahren kann: Der weise Mann lacht kaum. Nur Narren, Betrunkene, Bauern, Unfähige und Verrückte lachen laut. Man darf zurückhaltend lächeln, selbstverständlich mit geschlossenem Mund. Sichtbare Zähne würden an das Grinsen von Hunden erinnern, hieß es. Die französische Tradition kannte noch zusätzlich den frauenfeindlichen „Roman de la Rose“, der aus dem Mittelalter stammt. Frauen sollen demnach nur ansatzweise lächeln, niemals dürfen sie den Mund öffnen. Ein offener Mund erwecke die Assoziation mit einer Vagina, beides habe in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Frauen dürften bei Witzen zwar sanft lächeln, niemals jedoch selbst einen Witz erzählen.

Der Gründer des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola, war sich sicher: Jesus hat nie gelacht. Und da in Frankreich das Gottesgnadentum herrschte, wo der König als Auserwählter Gottes regierte, lag es auf der Hand, dass auch der Herrscher nichts zu lachen hatte. Die absolute Monarchie, das war ein System geschlossener, verkniffener Münder, was Ludwig XIV. mit seinen Zahnproblemen sicher zupasskam. Er war aber auch dementsprechend erzogen worden, noch dazu wurde er im Alter depressiv. Und der Hof folgte dem König in allen Belangen, egal ob es um Perücken, die Kleidermode oder das Lachen ging. Als zum Beispiel dem Sonnenkönig eine anale Fistel erfolgreich entfernt worden war, wurde es sogleich modern, an einer derartigen Krankheit zu leiden und sich beim Bader zu einer Operation anmelden zu lassen. Ärzte operierten damals noch nicht. Sie gaben nur mündliche Ratschläge und verschrieben Heilmittel, die dann vom Hofapotheker angemischt wurden.

Ludwigs Höflinge trugen marmorne Gesichter zur Schau, passend zur Ausstattung der Residenzen, in denen sie sich bewegten. Es war eine eisige Welt, in der sich eine moderne, lächelnde, aus dem Ausland stammende Thronfolgerin zurechtfinden musste. Selbst als Königin, nach Jahren am Hof, gelang es ihr nicht. Ihre Mutter Maria Theresia maßregelte Marie Antoinette in einem Brief, auf keinen Fall dürfe sie Leuten ins Gesicht lachen oder bestimmte Personen anlächeln. Dies würde den Eindruck erwecken, sie bevorzuge diese mit Freundlichkeit bedachten Frauen und Männer und würde sie so zu ungerechtfertigten Einflussnahmen aufstacheln. Persönliche Verletzungen, die einem zugefügt wurden, durfte die Umgebung nicht bemerken. Feinde mussten genauso behandelt werden wie die besten Freunde. Gefühle waren dazu da, kontrolliert zu werden, Leidenschaften, um sie zu verschleiern, und es war ganz alltäglich, gegen seine wahren Neigungen zu sprechen und zu handeln. Marie Antoinette begriff lange nicht, dass sie als Königin auf einem Schlachtfeld voller Selbstdarstellung und Täuschung agieren musste. Ihre Mutter hingegen, mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung als Herrscherin, wusste genau: Ein Lächeln kann eine Waffe sein und sollte auch genauso eingesetzt werden.

Die marmorne Starrheit der Gesichter am französischen Hof wurde durch „le fard“ noch betont und verstärkt. „Le fard“, also „die Schminke“, war eine weiße, übel riechende, metallhaltige Paste, die das gesamte – bei Männern der Mode entsprechend rasierte – Gesicht darunter verbarg. Ein weißes Antlitz stand für Schönheit, Würde und Reinheit. Auch die Lippen wurden mit „le fard“ überschminkt, sodass man den Mund kaum wahrnehmen konnte. Alle sahen mehr oder weniger gleich aus. Wurde jemand aus welchen Gründen auch immer rot, so fiel das niemandem auf. Gesichtsbewegungen wie etwa Lachen würden die „Maske“ womöglich reißen lassen. Das Make-up war extrem gesundheitsschädlich, wurde jedoch in abgeschwächter Form auch in Marie Antoinettes Jugend noch getragen.

Madame de Sévigné, die berühmte französische Briefschreiberin, bekrittelte 1676, dass schon seit Jahren niemand mehr lache. Und ein Philosoph meinte, er lache bestenfalls einmal im Jahr. Mehr gäbe es ohnehin nicht zu lachen. Die nächste Generation fand das Leben in Versailles aus guten Gründen intolerabel und flüchtete sich nach Paris. Dort bahnte sich nach dem Tod des Sonnenkönigs eine neue Zeit an.

Pariser Leben

Die Welt war im Wandel. Viele Bereiche des öffentlichen Lebens sollten bald von einer neuen Strömung beherrscht werden: Den Ideen der Aufklärung, die ihren Siegeszug im wirtschaftlich fortschrittlichen England begonnen hatten. Doch nirgends traf dieses neue Denken auf so radikale Anhänger wie in Frankreich, wo die Gesellschaft noch mehrheitlich bäuerlich strukturiert war. Männer wie Voltaire, Montesquieu und Rousseau stellten Fragen, wie man sie nie zuvor vernommen hatte. Wie kommen Erkenntnis und Wissen zustande? Wie geht eigentlich Entdecken und Forschen? Im Grunde genommen wollten die neuen Denker „nur“ eines: Die Grundlagen der Gesellschaft neu aufsetzen. Eingeschränkt freilich dadurch, dass die Gelehrten, die „philosophes“, wie sie in Frankreich genannt wurden, auf eine Reform von oben hofften. Eine Revolution, die zeitweise Teile der unteren Bevölkerungsklassen miteinschloss, war nie das Ziel der Aufklärer gewesen. Viele der einflussreichen Herren konnte man bestimmt nicht als lupenreine Demokraten bezeichnen. Gleichheit vor dem Gesetz, Freiheit für den einzelnen Bürger, religiöse Toleranz und Wohlfahrt für die Benachteiligten: All das sollte ein aufgeklärter Fürst seinen Untertanen zugutekommen lassen, forderten die Philosophen.

Der Regent: Philippe, Herzog von Orléans. Unter seiner Herrschaft blühte das gesellschaftliche Leben in Paris. Respektlosigkeiten aller Art wurden beinahe salonfähig.

Gerade in Frankreich hatte das Ganze allerdings einen Haken: Einen solchen Herrscher gab es dort nicht. Bestenfalls in der Régence-Zeit, als für den minderjährigen Ludwig XV. dessen Großonkel Philippe, Herzog von Orléans, regierte, wehte ein Wind der Frühaufklärung zumindest durch Paris. Der Regent, wie er sich nannte, hatte vom steifen Versailles die Nase voll und etablierte sich im Palais Royal mitten in der Hauptstadt. Das Leben verdiente seinen Namen wieder, denn die Lebhaftigkeit regierte im Umfeld des Herzogs. Lose Sitten, Joie de vivre, urbane Gesellschaften, intellektuelle Offenheit, Infragestellung alter Werte: Fast könnte man glauben, Philippe hätte das Ruder herumreißen können in Richtung eines modernen, zeitgemäßen Staatswesens. Doch konnte er politisch nicht mit der Stärke des verstorbenen Ludwigs XIV. mithalten. Voltaire veröffentlichte immerhin seine ersten Schriften, Montesquieu durfte ungestraft die 54 Jahre währende absolutistische Herrschaft unter dem zahnlosen Ludwig kritisieren. Die absolute Monarchie – das sei die schlechteste aller denkbaren Regierungsformen, hielt er fest. Die Zensur wurde aufgehoben und die Presse war so frei wie nie wieder vor der Revolution von 1789.

Es festigte sich eine neue maßgebliche Schicht, das Bürgertum, befeuert in seinen Ideen durch die französischen (Frei-)Denker. Ein stets wachsendes Publikum versammelte sich in den Cafés und Salons. Libertins und Literaten genossen die möglich gewordene Respektlosigkeit, kritisierten und debattierten, pochten auf ihre Rechte, einen persönlichen Geschmack und ein eigenes Urteil zu besitzen und auch verkünden zu dürfen. Und vor allem: Emotionen galten wieder als etwas Positives, Erstrebenswertes. Man begrüßte sich mit einem Lächeln, war freundlich, galant. Man wusste, dass der atheistische Regent in der Kirche die in einem Gebetbuch verborgenen sarkastischen Schriften des Renaissance-Humanisten François Rabelais las. An hohen kirchlichen Feiertagen hielt er mit seinen Freundinnen und Freunden sogenannte fêtes galantes ab, promiske Festivitäten, die im Volksmund als Orgien bezeichnet wurden. Verkleidungen – nicht selten kamen Männer als Frauen und Frauen als Männer zu solchen Veranstaltungen – und sexuell konnotierte Partyspiele trugen zum Ruf von Paris als „sündigster Stadt Europas“ bei. Unter einfachen Leuten führten solche Erzählungen zu einer Atmosphäre von offenem Skandal. Die Privilegien und die Unmoral des Adels verstörten die Menschen. Zuletzt starb der Regent früh, mit 49 Jahren, an einem Schlaganfall. Viele in seiner Umgebung meinten, er habe sein Lotterleben einfach zu weit getrieben.

Inzwischen in Versailles …

Unter dem neuen König feierten die vermeintlich schon überwundenen alten Sitten wieder fröhliche Urständ‘. Ludwig XV. zog mitsamt dem Hof zurück nach Versailles. „Ich mag es nicht, etwas anders zu machen als meine Vorväter“, lautete sein Regierungsprogramm. Daran hielt er sich, in vielen Lebensbereichen. Beinahe ging es noch elitärer zu als unter dem früheren Ludwig. Die adeligen Frauen und Männer trugen ihre weißen Gesichter zur Schau, starr, unbeweglich, regungslos. Auch was die viel zitierte „Mätressenwirtschaft“ anging, hielt sich Ludwig XV. an seinen Vorgänger. Mit 35 war er Vater von zehn legitimen und etwas mehr illegitimen Nachkommen. Seine Frau, die fromme polnische Prinzessin Maria Leszczyn´ska, hatte ihn längst aus ihren Gemächern verbannt. Für ihre Untertanen blieb sie „die gute Königin“. Ludwig hatte lange und kürzere Affären, viele One-Night-Stands, aber auch Mätressen, mit denen er mehrere Jahre in eheähnlicher Gemeinschaft lebte. Zu den berühmtesten und einflussreichsten gehörten Madame de Pompadour und Madame du Barry. Starb eine Favoritin, so litt er schrecklich, insbesondere unter Langeweile, und wurde depressiv.

Überhaupt galt sein Hauptinteresse der Medizin und dem Tod. Stundenlang konnte er über Körperteile räsonieren, sprach vor allem über die Verdauung, über Darm, Magen, Speiseröhre, Kehlkopf, Rachen. Das alles studierte er in seinen geliebten anatomischen Atlanten mit detailgetreuen Zeichnungen. „Die Wahrheit unter der Haut“, so sagte er wiederholt, sei „von allergrößter Bedeutung“.

Zu seinem persönlichen Vergnügen unterhielt er ein als „Hirschpark“ bekanntes Gebäude in der Ortschaft von Versailles, wo sein Kammerherr Dominique Lebel junge Mädchen aus prekären Verhältnissen vorübergehend wohnen ließ. Das Haus in der Rue Saint-Médéric glich einer Festung. Gerüchte schwirrten herum, wonach diese Mädchen jünger als die zahlreichen Töchter des Königs seien. Maskiert und in einen schwarzen Mantel gehüllt, würde Ludwig XV. sie beim Soupieren durch ein Loch in der Wand beobachten und dann Lebel Bescheid geben, ob er nähere Bekanntschaft wünsche oder nicht. In Versailles gab es in die Wand eingelassene Geheimtüren, die nur Eingeweihte kannten. Für manche Menschen war es möglich, im riesigen Schloss ein vollkommen unbemerktes Leben zu führen.

„Der Vielgeliebte“: König Ludwig XV. von Frankreich war alles andere als ein vorbildlicher Herrscher. Seinem Enkel hinterließ er ein abgewirtschaftetes, völlig veraltetes Staatswesen.

Gefiel dem König ein Mädchen, wurde es genauestens instruiert und untersucht, um dann in Ludwigs Bett geschickt zu werden. Später werden revolutionäre Straßenzeitungen berichten, die auf diese Weise gezeugten königlichen Bastarde seien umgebracht worden. Für Interessierte, die geheime Friedhöfe voller Kinderskelette besichtigen wollten, wurden sogar Wegbeschreibungen veröffentlicht. In Wahrheit wurden diese Kinder bei bäuerlichen Familien in der Umgebung untergebracht und als Arbeitskräfte eingesetzt. Der Hof kam für sie in bescheidenem Maß auf, bis sie sich selbst ernähren konnten. Über ihre Herkunft erfuhren sie im Allgemeinen nichts. Bald nannte man Ludwig XV. den „Vielgeliebten“, und das war keineswegs bewundernd gemeint. Gegen Ende seines Lebens, als viele Franzosen und Französinnen schon voller Hoffnung auf den jungen Dauphin und seine stets verbindlich lächelnde Ehefrau blickten, schmähte man ihn als „Herodes“.

In Frankreich bildete sich im Lauf des 18. Jahrhunderts eine bürgerlich geprägte Gesellschaft heraus, die neben der höfischen existierte und ein Eigenleben führte. Diese selbstbewusste und oft finanzkräftige Gruppe wurde auch unter Marie Antoinettes Ehemann Ludwig XVI. zunehmend stärker und einflussreicher, sodass es gegen Ende des Jahrhunderts für eine „Aufklärung von oben“, wie die „philosophes“ sich das optimistisch vorgestellt hatten, längst zu spät war.

Marie Antoinette stand als Thronfolgerin und dann als Königin zwischen zwei grundverschiedenen Welten. Sie kam von einem ausländischen Hof, der im Vergleich zu Versailles aufgeklärt wirken musste; sie war jung, eine typische Figur ihrer Epoche, im Denken und Fühlen dem bürgerlichen Pariser Theatergeher näher als einem Mitglied der französischen Königsfamilie. So lehnte etwa ihr Schwiegergroßvater Ludwig XV. das sich formierende bürgerliche Drama, welches die Pariser in Scharen auf die Ränge lockte, von ganzem Herzen ab. Im Hoftheater standen solche modernen Stücke nie auf dem Spielplan, doch in Paris hieß das Motto: Spitzentaschentücher raus! Minister, Herzöge und Marschälle rollten in langen Kutschenreihen von Versailles nach Paris und flennten in ihren Logen leise in parfümierte Seidentüchlein. Molières Komödien wurden regelrecht unpopulär. Das Theaterpublikum entdeckte seine Tränendrüsen und schuf sich so eine eigene Geschmackskultur. In den Stücken ging es um ganz normale Menschen und Umstände des täglichen Lebens, um moralische Dilemmata und Unglücksfälle, die jedem passieren konnten und somit jeden berührten. Betroffenheit hieß das Zauberwort. Oft weinte und lachte dieselbe Schauspielerin innerhalb von 15 Minuten. Die Bühne mutierte zur moralischen Anstalt: „Und die Moral von der Geschicht‘…“ Man soll die Missgeschicke des Lebens annehmen. Nur so werde man lernen, ein besserer Mensch zu werden. Es regierte das Sentiment, und zwar mit Verve. Die Tränenkaskaden förderten nebenher die Offenheit für andere Emotionen, vor allem für das Lächeln der Régence-Zeit, welches Voltaire das „Lächeln der Seele“ genannt hatte. Das Zeitalter der Empfindsamkeit, der Sensibilität, des Freundschaftskults war geboren. Marie Antoinette sollte seine Ikone werden.

Verstand und Gefühl

Die Leute lasen populäre Briefromane, langatmig für heutige Verhältnisse, aber durchaus lehrreich, daneben „häuslich“ und „einfach“. Wiederum rankten sich die Erzählungen um geläufige Themen, die man aus dem eigenen Leben kannte. Marie Antoinettes Lieblingsbuch – und das will etwas heißen, denn sie las wenig – stammte vom In-Philosophen Jean-Jacques Rousseau, hieß „Julie oder Die neue Heloise“ und kam 1761 heraus. Das Werk war DER Bestseller des 18. Jahrhunderts und stand unter dem Einfluss früherer Briefromane mit Telenovela-Namen wie „Pamela“ oder „Clarissa“. Diese erfolgreichen Bücher mit ihren sich gemütvoll aufopfernden Heldinnen fanden sich in fast allen französischen Haushalten und wurden von mehreren Generationen gelesen. Auch bei der „neuen Heloise“ ging es viel um das Lächeln, das wie alle Gefühle lebensecht wirken musste. Eine Botschaft lautete: Sollte uns das Schicksal hart treffen, die ehrlichen und freundlichen Menschen aus unserer Umgebung werden um uns trauern. Der Roman gab sich authentisch, wie eine True Story. Die Lektüre sollte den Geist erheben und die Psyche ansprechen. Es ging um die Liebe der Heldin zum Guten, und da sie eine Frau war, musste sie im Allgemeinen am Schluss sterben, um der Moral zum Sieg zu verhelfen. Edgar Allan Poe wird vom Sterben einer schönen Frau als vom „poetischsten Thema der Welt“ sprechen. Fans schrieben von ihren Tränen, Seufzern und Qualen beim Miterleben der Todesszene, und dass sie gerade diese immer wieder lasen und sich auch gegenseitig in einer Runde von Freundinnen und Freunden vortrugen. Jeder wollte seinen persönlichen emotionalen Taumel durchleben. Der neue Leitsatz für die aufgeklärte „Emo-Jugend“ hieß: Ich weine, daher bin ich. Schmerz und Vergnügen, Genuss und Trauer gehörten zusammen und sollten den neuen, tugendhaften Menschen definieren.

Voltaire erklärte, selbst ein wohlgestalteter Mensch habe keine Anmut im Gesicht, wenn beim Lächeln der Mund geschlossen bliebe. Während früher die Augen als Spiegel der Seele galten, so zeigte sich diese nun im charmanten Lächeln. Ganze Romanabschnitte lasen sich neuerdings wie Werbeschaltungen für die Kieferorthopädie – was es bisher nicht gegeben hatte: Weiß mussten die Zähne sein, gerade angeordnet, der Mund sollte sich beim Lächeln ebenmäßig öffnen. Während in Versailles als Symbol für Reinheit noch die künstlich weiße Haut galt, machten in Paris die natürlich weißen Zähne Furore. Das neue Lächeln der Empfindsamkeit zeigte Zähne. Und auch die Dauphine, aufgewachsen im Umfeld der zahlreichen aufgeklärten Berater ihrer Mutter, folgte bei ihrem ersten großen Auftritt in Straßburg genau diesem Trend.

Der altväterische Hof in Versailles mit seiner düsteren Schwermut und seinen schattenhaften kirchlichen Ritualen wurde von den fortschrittlichen Bürgern in Paris verspottet. Der Mensch triumphierte sogar über Gott, denn er suchte sein Glück in dieser Welt und nicht in der nächsten. Ein solches Ansinnen barg auch Gefahren in sich: Womit sollte man nun die Masse der Mittellosen vertrösten, wenn es kein Jenseits mehr gab? Der Intoleranz der katholischen Kirche setzte man in Paris Freundlichkeit und Optimismus entgegen, die Aufklärung gewann ihre Anhänger mit einem Lachen oder zumindest mit einem Lächeln. Lachen sei die Waffe gegen Aberglauben und Ignoranz, propagierte Voltaire. Ein Lächeln auf den Lippen, das stehe für Vernunft. Lächeln, Vernunft, Empfindsamkeit – so hieß die heilige Dreifaltigkeit der französischen Zivilisation im Jahr 1750 – fünf Jahre vor Marie Antoinettes Geburt in Wien. Der Physiognomiker Johann Caspar Lavater aus Zürich behauptete gar, einen Franzosen erkenne er sofort – an seinem schönen Lächeln und seinen geraden Zähnen. Die französischen Zahnärzte wurden mit ihren neuen Methoden der Kieferorthopädie und vor allem mit ihren künstlichen Zähnen aus Elfenbein oder Flusspferdzähnen, die zurechtgeschliffen wurden, weltweit berühmt. Wer es sich leisten konnte, fiel mit guten Zähnen auf und so mancher Franzose war anderen Europäern mehr als einen Schritt voraus. Der Ruf der Pariser Zahnmediziner reichte bis nach Amerika, wo auch George Washington seine Beißer einem Franzosen anvertraute. Casanova holte sogar noch kurz vor Beginn der Revolution einen Zahnarzt aus Paris zu Hilfe, denn ihm fielen auf seinem böhmischen Alterssitz sämtliche Zähne aus …

In Paris ging es bereits ähnlich zu wie heute: Man traf sich auf den Plätzen, küsste und umarmte sich, lächelte und schüttelte Hände. Die sozialen Gegensätze begannen zu verblassen und es zeigten sich erste Zeichen einer Zivilgesellschaft, wie wir sie heute kennen. Nicht so in Versailles. Dort war das soziale Verhalten weiterhin ausgesprochen unterkühlt, man orientierte sich auch um 1770, als Marie Antoinette die Ehefrau des Dauphins wurde, noch an Verhaltensnormen des vorigen Jahrhunderts. Damals hatte Ludwig XIV. die berüchtigte königliche Hofetikette eingeführt, um alles und alle um sich herum kontrollieren zu können. Gleichzeitig passierte im Land etwas, das bald ungeahnte Folgen nach sich ziehen wird: In den Großstädten machte sich eine weitreichende Kommerzialisierung bemerkbar, was die traditionelle alte Feudalordnung ins Wanken brachte. Eine bitterarme Unterschicht bevölkerte die Hauptstadt. Fiel eine Ernte schlecht aus, hungerten die französischen Bauern.

Noch aber boomte die Wirtschaft, die Reichen gaben ihr Geld aus und kurbelten das Finanzsystem an. Ganz Paris war ein Schaufenster des städtischen Konsums. Das Nahrungsangebot wurde vielfältiger, Schokolade, zuckriges Gebäck, den hochmodischen Kakao, Eis und süße Limonaden konnten sich auch weniger Betuchte leisten, was immer mehr Zähnen schadete. Die Zahnärzte vergaßen nicht, darauf zu reagieren. Weiße Zähne riefen Neid hervor – und darum ging es ja schließlich.

Der Zahnarzt aus Paris

Maria Theresia in Wien gehörte zu den bestinformierten Frauen ihrer Zeit. Sie war über all die aktuellen Pariser Entwicklungen im Bilde und suchte ihre Tochter Antonia, die sie bald nach Frankreich zu verheiraten gedachte, so gut wie nur irgend möglich auf ihre Aufgaben an diesem für Wiener Verhältnisse tatsächlich sehr fremden Hof vorzubereiten. Zahlreiche Unzulänglichkeiten des Mädchens mussten korrigiert werden, da waren die schiefen Zähne eigentlich nur eine Kleinigkeit. Um das Gebiss der zwölfjährigen Erzherzogin zu „repositionieren“, wie es damals hieß, wurde ein Pariser Zahnarzt mit bestem Ruf nach Wien geholt, Jean-Baptiste Laverand. Grundsätzlich ging er kaum anders vor als heutige Kieferorthopäden. Er fertigte für das Kind eine Drahtkonstruktion an, die Antonia so lange tragen sollte, bis ihre Zähne geradegerichtet waren. Soeben waren sich nämlich Maria Theresia und ihre Berater mit der französischen Seite einig geworden. Die jüngste Tochter des römisch-deutschen Kaisers Franz I. Stephan von Lothringen hatte das vermeintlich große Los gezogen: Sie würde einmal in der aufwändigsten, prachtvollsten, für alle anderen Länder Europas maßgeblichen Monarchie an der Seite Ludwigs XVI. Platz nehmen. Als Königin von Frankreich.

Damit sich Mutter und Tochter ein Bild des Zukünftigen machen konnten, übersandte der französische Botschafter der Herrscherin in Wien ein Porträt, das den Dauphin beim Pflügen zeigte. Ausnahmsweise war Maria Theresia einmal sprachlos. Sie schickte das Werk prompt zurück. Die kleine Toinette, wie man sie rief, verstand den Grund für die Ablehnung des Bildes nicht und erhielt auch auf Nachfrage keine befriedigende Antwort. So sehr sich Maria Theresia Enkelkinder gerade aus dieser Verbindung wünschen wird – die Deutlichkeit der Darstellung beleidigte ihren Sinn für Moralität und Anstand. Erst später, als Ehefrau, ging Marie Antoinette auf, dass diese Allegorie der männlichen Zeugungskraft kaum Anklang bei ihrer sittenstrengen Mutter finden konnte.

Marie Antoinettes Vater Kaiser Franz I. Stephan von Lothringen. Er hatte seine jüngste Tochter sehr geliebt, erlebte ihre Abreise nach Frankreich allerdings nicht mehr.

Der Wink wurde in Frankreich wahrscheinlich belächelt, dennoch sandte man in der Folge eine Diamantbrosche mit einer Miniatur des Thronfolgers. Feinst gezeichnete Miniaturbildnisse waren die Vorläufer der Fotografien. Bei fürstlichen Hochzeitsvorbereitungen hatten die Miniaturisten Hochkonjunktur und geschönte Porträts junger, heiratsfähiger adeliger Männer und Frauen wurden in ganz Europa herumgereicht. Toinette tat instinktiv das Richtige, als ihr die Brosche überreicht wurde. Sie heftete sich das Schmuckstück an den Ausschnitt ihres Kleides und verkündete: „Schon jetzt liegt er mir sehr am Herzen.“ Der Botschafter wiederholte diese hoffnungsfrohe Aussage der Erzherzogin und erzielte damit den gewünschten positiven Effekt: In Versailles freute sich der König auf die Wienerin. Man informierte Maria Antonia über die Hobbys des Mannes, den sie bald heiraten sollte: Er restauriere mit Vorliebe alte Schlösser oder schmiede neue. Aha, wird sich Toinette gedacht haben, soll sein. Wie sehr sie sich gegen diese Lieblingsbeschäftigung des Dauphins einmal wird behaupten müssen – davon konnte sie sich noch keine Vorstellung machen.

Noch stand sie ganz am Beginn ihres Weges, doch der zeigte sich schon leidvoll genug: Die neue Zahnspange tat weh und Antonia klagte über Schmerzen im Zahnfleisch. Was keine Rolle spielte. Der Wunsch der Mutter war ein Befehl. Ab sofort wird Maria Antonia Josepha Johanna von Österreich-Lothringen zur Dauphine von Frankreich herangebildet werden. Sie wird französische Kleider und Frisuren tragen, sie wird französische Tänze üben, und sie wird lernen, auf dem Parkett zu gleiten, als würde sie schweben, als würden ihre Füße den Boden gar nicht berühren. Sogar schminken durfte sie sich, was Maria Theresia, die ihre klare Haut von ihrer Mutter, der berühmten „weißen Liesl“ geerbt hatte, für sich selbst ablehnte. Auch ihren anderen Töchtern untersagte sie die Verwendung von Rouge und Bleiweiß. Nach dem Tod ihres Mannes 1765 durften sogar die Damen des Hofes kein Make-up mehr tragen, was eine der Ex-Geliebten Franz Stephans gar nicht goutierte: „Ja, ist man denn nicht mehr Herrin seiner Gesichtszüge? Ich habe diese doch von Gott erhalten und nicht vom Staat!“ Man erkennt: Der Staat, das war in den Augen des Hofes und der Untertanen eine Frau: Die Übermutter Maria Theresia.

Wenige Monate nach ihrem Eintreffen in Versailles erhielt die Dauphine folgenden Brief ihrer Mutter aus Wien:

„Eure Zähne spielen eine wichtige Rolle dabei, einen guten Eindruck zu machen. Ihr werdet Euch sicherlich daran erinnern, dass wir vor Eurer Abreise aus Österreich viel Zeit damit verbracht haben, Eure Zähne mit Drähten zu richten, was dringend vonnöten war, da Ihr durch die Gnade Gottes und den frühen Tod einiger anderer plötzlich dazu auserkoren wart, den Thronfolger Frankreichs zu heiraten. Da Ihr in keiner anderen Sprache lesen oder schreiben konntet, haben wir auch hier schnellstens begonnen, diesen Zustand zu korrigieren. Als Ihr Österreich verlassen habt, war Euer Äußeres überaus ansehnlich, ja fast anmutig, obwohl diese Tatsache eher Eurem Benehmen zuzuschreiben ist als den Vorzügen, die Euch die Natur beschert hat. Die Zähne sind der springende Punkt im Tempel der Schönheit (…).“

Die reformfreudige Maria Theresia hörte auf ihre aufklärerisch geschulten Berater. Sie wusste vom großen Druck auf junge Französinnen, die mit dem süßen Lächeln von Rousseaus Romanheldin Julie mitzuhalten trachteten. Von der Sorge, keine Freunde, keinen Ehemann zu finden, weil andere Mädchen schönere Zähne hatten. Die Latte, was die individuelle, äußere Erscheinung betraf, lag bereits ziemlich hoch. Ohne Zahnarzt ging nichts mehr. Aus der perfekt lächelnden aufgeklärten Gesellschaft ausgeschlossen zu sein war eine Drohung, die direkt auf das eigene Sein abzielte. Schöne Zähne wurden zur neuen Waffe der Frauen (und durchaus auch der Männer). Was Maria Theresia hingegen nicht richtig einschätzte, war der stetig schwindende Einfluss der zukünftigen Heimat ihrer Tochter, des Hofs von Versailles. Unter Ludwig XIV. hatte dieser Hof alle kulturellen Standards für Frankreichs Elite vorgegeben. Und jetzt war dies immer weniger der Fall. Eine umgekehrte Entwicklung setzte ein. Neue Ideen in Kunst und Kultur oder auch moderne Benimmregeln tröpfelten langsam von der Stadt nach Versailles, vom Marktplatz zum Palast, vom Bürgertum zur Aristokratie. Der Hof war nun ein Ballon, der sich rund um einen Wirbelwind bewegte. Und dieser Wirbelwind hieß Paris.

Viele Höflinge aus Versailles vergnügten sich in der Hauptstadt, sie bekamen mit, was dort vor sich ging. Allen voran Marie Antoinette, die junge Dauphine. Sie wird sich in Paris verlieben, sehr bald, nachdem ihr das erste Mal ein Ausflug in die große Stadt gestattet worden war.

Freundinnen

Im Herbst 1787, als es mit Marie Antoinettes Ruf und ihrem Ansehen in der Öffentlichkeit schon steil bergab ging, lenkte kurzfristig ein anderer Skandal von den angeblichen Machenschaften der Königin von Frankreich ab. Im Salon, der großen Kunstausstellung im Louvre, hing das Porträt einer exotisch gekleideten jungen Frau mit ihrer hübschen Tochter. Unnötig zu betonen, dass die Kleine auf den Modenamen der „neuen Heloise“, Julie, hörte. Ihre Mutter, die Künstlerin, war eine bekannte Exzentrikerin, eine modische Trendsetterin, die vor allem den „türkischen“ Stil begeistert mitmachte. Man sah sie in „Haremshosen“ herumlaufen, auch trug sie schon die antikisierende und daher hochmoderne kurz geschnittene „Titusfrisur“. Darauf thronte ein kunstvoll aufgetürmter, bunter Turban. Und sie zeigte auf dem Bild ihre Zähne – gerade, perlweiß, der Blickfang schlechthin. Ein Journalist ereiferte sich: „So etwas hat man noch nie gesehen, und zwar seit der Antike nicht.“ Das Publikum sei ganz verstört, jeder mit gutem Geschmack habe nichts übrig für das Gemälde. Die Malerin mit ihren sichtbaren Zähnen verspotte zivilisierte Konventionen. Auf den Pariser Straßen durfte man also lächeln. Eine Frau auf einem Kunstwerk durfte das noch nicht. Der Eindruck, den das Porträt erzeugte, war revolutionär. Fortschrittliche Zeitgenossen sprachen vom „Lächeln der Venus“, das hier makellos verkörpert sei.

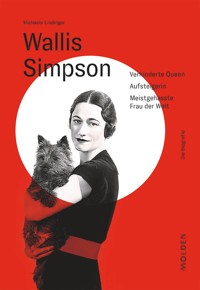

Die so skandalöse, aber auch gefeierte Künstlerin hieß Élisabeth Vigée-Lebrun. Sie war eine Bürgerliche, galt als unkonventionell, unabhängig, lebte von der Arbeit ihrer eigenen Hände. In Neapel, wo Marie Antoinettes Schwester als Regentin amtierte, malte sie die damalige Schönheitskönigin Europas, Emma Hart, spätere Lady Hamilton. Miss Hart kam aus niedrigsten Verhältnissen, ihr Einkommen stammte aus fragwürdiger Schauspielerei und Sexarbeit. Sie wurde die Geliebte des britischen Seehelden Lord Nelson und gilt heute als „Englands Mistress“. Emma mit ihren weißen Zähnen strahlte aus dem Rahmen: Als Tarantella-Tänzerin, mit knielangen offenen Haaren und Tambourin in der Hand. Wie ihre Porträtistin trug sie mit Vorliebe die modischen „türkischen“ Turbane, etwa im Porträt als verführerische altgriechische Zauberin Kirke. Die Gemälde machten Furore. Jede Frau wollte so ein Bild, jede wollte einen Turban. Jede wollte diese Malerin, der man publikumswirksam Affären mit hochgestellten Männern nachsagte. Die Tochter einer Friseuse und eines Kunstmalers war ein PR-Genie. Gleich alt wie die Königin. Und eine ihrer besten Freundinnen.

II Teenage Angst – ein Kind an zwei Höfen

„Meine Braceletten sind in Wien angekommen.“

Heiratsurkunde des Dauphins Ludwig und der österreichischen Erzherzogin Marie Antoinette. Das 14-jährige Mädchen konnte nur schlecht lesen und schreiben und hinterließ einen deutlich sichtbaren Tintenfleck.

„Sie haben die Liebe (Ihrer Untertanen, Anm.) so vollkommen gewonnen! Verlieren Sie sie nicht, indem Sie das vernachlässigen, was sie Ihnen verschafft hat: Weder Ihre Schönheit, die tatsächlich nicht so groß ist, noch Ihre Talente noch Ihre Kenntnisse (Sie wissen wohl, dass das alles nicht existiert) haben sie Ihnen verschafft; es waren dies Ihre Herzensgüte, Ihre Offenheit (…).“

Marie Antoinette lebte ziemlich genau ein Jahr am Hof in Versailles, als ihr im Mai 1771 dieser Brief ihrer 54-jährigen Mutter ausgehändigt wurde. Meist legte die Dauphine die regelmäßig eintreffenden Disziplinierungsschreiben aus Wien beiseite und las sie erst, wenn sie ahnte, dass bald ein nächster, noch harscherer Brief eintreffen würde, um ihre noch immer ausstehende Antwort einzumahnen.

Opfer der Politik

Einfach war es für sie nie wirklich gewesen. In den Jahren, bevor die Heiratsverhandlungen mit Frankreich als ernsthafte Option ins Auge gefasst wurden, hatte man Antonia, Tonerl oder Toinette meist einfach vergessen oder übersehen. Sie stand erst an zehnter Stelle in der Abfolge diplomatischer Eheschließungen, somit auch erst an zehnter Stelle der machtpolitischen Hoffnungen ihrer allwissenden Mutter, die sich kaum je ein Blatt vor den Mund nahm. Mit Liebe überschüttet wurde das kleine, lebhafte, oft flatterhafte und sprunghafte Mädchen bestimmt nicht. Was es in Zusammenhang mit bevorstehenden Eheschließungen ihrer älteren Schwestern zu hören bekam, war auch kaum geeignet, ein geborgenes, sicheres Aufwachsen zu befördern. Der Spaß, so tönte die Mutter, sei dann zu Ende, wenn es Hochzeiten gäbe und Bündnisse geschlossen werden müssten. Gerade die Töchter betrachte sie als „Opfer der Politik“, erklärte Maria Theresia.

In Bezug auf das zwölfte Kind, Maria Josepha, sprach sie dies vorbehaltlos aus. Die recht ansehnliche Josepha würde an der Seite des bäurischen und flegelhaften Königs Ferdinand von Neapel, der für sie auserwählt worden war, keineswegs ihr Lebensglück finden. Doch im Vordergrund stand der Ausbau des habsburgischen Macht- und Einflussbereichs durch eine „umsichtige“ Heiratspolitik, „selbst, wenn sie (Maria Joseph, Anm.) unglücklich wäre“, schrieb die als „Schwiegermutter Europas“ bekannte Maria Theresia. Josepha pilgerte noch nach Mariazell, um auf Geheiß der Mutter reichen Kindersegen zu erflehen. Doch dann steckte sich die 16-Jährige mit den Pocken an und starb wenige Tage vor der geplanten Abreise ins gefürchtete Neapel. Im Himmel werde es ihr ohnehin besser gehen als in Italien, sollen ihre letzten Worte gewesen sein. Kaum dass eine Woche vergangen war, präsentierte Maria Theresia den spanischen Bourbonen in Süditalien schon die nächste Heiratskandidatin: Die nach Josepha nächstjüngere Tochter Maria Carolina (15), drei Jahre älter als Marie Antoinette. Man rief sie Charlotte.

Die Macht der Frau: Marie Antoinettes Mutter Maria Theresia hatte nicht nur ihren Mann und ihre Kinder ständig im Blick. Ihr entging auch kein Schachzug der Weltpolitik.

Marie Antoinette hörte mit, die Mädchen mögen es nach dem Tod von Josepha ihrer Mutter bloß nicht noch schwerer machen, geeignete „Partien“ zu finden, etwa durch „Eigenwilligkeiten oder Trotz“. Saß doch die Monarchin oft genug mitten in der Nacht in ihrem Arbeitszimmer und wälzte Folianten mit Stammbäumen katholischer Fürstenhäuser, um für jede Tochter eine ihrem Rang als habsburgische Erzherzogin entsprechende hervorragende Stellung und Zukunft zu sichern. Selbstverständlich liebe sie alle ihre Töchter in gleicher Weise, versuchte sie Zweifel auszuräumen, doch es ginge um mehr: Jede müsse standesgemäß „etabliert“ (verheiratet) werden, und die Verbindung müsse vorteilhaft für die Heimat sein, nicht für die einzelne Person. Hehre Ziele wurden bemüht: Versöhnung alter Feindschaften, private Untermauerung neuer politischer Bündnisse, Beibehaltung der Einflussnahme in ehemaligen habsburgischen Gebieten – all das müsse genauestens bedacht werden. An der Seite der hochwohlgeborenen Heiratsvermittlerin wirkte der kauzige und schrullige Kanzler Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg, in dessen Staatskanzlei über die Schicksale der Kaisertöchter großteils entschieden wurde. Als zunehmend problematisch stellte sich heraus, dass die Töchter Maria Theresias in ihren neuen Ämtern sensibel und leicht verletzbar reagierten, verursacht wohl durch das relativ „bürgerliche“ Aufwachsen während der Wiener Kinderjahre in recht „aufgeklärter“ Umgebung. An den verschiedenen Höfen der von Bourbonen regierten Länder herrschte ein ganz anderes, weit raueres familiäres Klima vor, das ausschließlich vom Zeremoniell bestimmt wurde. Privatleben war dort ein Fremdwort.

Die jüngeren Töchter des Kaiserpaares: Links Maria Carolina, neben ihr die ein Jahr ältere Maria Josepha und am Tisch sitzend die etwa fünfjährige Marie Antoinette.

Die politischen Allianzen, von denen so viel die Rede war, gingen meist zulasten der habsburgischen Frauen; was Toinette nicht verborgen bleiben konnte. Widerspruch oder Einwände gegen einmal getroffene Entscheidungen der Mutter hatten keine Chance – auch diese Erkenntnis trug wohl kaum zum Kinderglück bei. Zu laut geführten Auseinandersetzungen kam es beispielsweise, als die achte Tochter Maria Amalia kurz vor ihrer Hochzeit stand. Das widerspenstige Mädchen hatte sich in den deutschen Prinzen Karl von Zweibrücken verliebt. Ihre Tränen und Bitten verhallten ungehört. Kanzler Kaunitz-Rietberg vertrat die Meinung, der Herr von Zweibrücken sei zu unbedeutend und auch nicht begütert genug für die Tochter eines Kaisers. Der Angebetete sei nicht in der Lage, Amalia das Leben zu bieten, das sie aus Wien gewohnt sei. Dass Amalia eine durchaus intelligente, wenn auch sehr spezielle Person war, wollte Maria Theresia nicht wahrhaben. Die junge Frau wurde wie geplant an einen mehr oder weniger verrückten Herzog nach Parma verschachert und brach schließlich den Kontakt zu ihrer Mutter, die ihr das Leben verpfuscht hatte, gänzlich ab. Es geschah nicht nur einmal, dass Amalias Ehemann Ferdinand betrunken zwischen seinen geliebten Maronibratern oder nach Prügeleien in der Gosse liegend aufgefunden wurde. Zu den Nachfahrinnen der störrischen Amalia gehörte Österreichs letzte Kaiserin: Zita von Bourbon-Parma, Ehefrau des Kaisers Karl, musste 1918 abdanken. Sie starb 1989 und liegt in der Wiener Kapuzinergruft begraben. Ihre Ahnherrin Maria Amalia fand im Prager Veitsdom ihre letzte Ruhestätte.

Gelegentlich beschlich Toinette das Gefühl, Maria Theresia hätte nur eine einzige Tochter, ihren Liebling Marie Christine, genannt Mimi. Diese feierte ihren Geburtstag am selben Tag wie ihre Mutter, am 13. Mai. Es ist wenig bekannt, doch neigte die erzkatholische Maria Theresia durchaus zu Aberglauben und Zahlenmagie. Beides war im 18. Jahrhundert weit verbreitet. Die 13 hielt die Regentin für ihre Glückszahl. Sie nannte es eine besondere „Gnade“, dass Mimi am selben Tag wie sie selbst geboren worden war. Maria Theresia vertraute dieser ältesten ehefähigen Tochter voll und ganz, sie hielt sie für gescheit und spannte sie mit Vorliebe für ihre Zwecke ein. Mimi verstand es ausgezeichnet, die Zuneigung der Mutter zum eigenen Vorteil auszunutzen. Sie schaffte es, Vergünstigungen herauszuschlagen, von denen weniger geschätzte Geschwister nicht einmal zu träumen wagten. Ihr größter Coup war bestimmt ihre Heirat mit Albert von Sachsen-Teschen. Es war ihr als einzigem Kaiserkind gelungen, ihren Ehemann selbst auszuwählen. Noch aber beaufsichtigte sie die jüngeren Schwestern und Brüder, strafte und schimpfte im Namen der Mutter. Marie Antoinette wurde die in ihre Kindheit zurückreichende Furcht vor zielstrebigen, klugen Frauen auch im Erwachsenenalter nie los; sie umgab sich als Dauphine und als Königin fast ausschließlich mit launenhaften, oberflächlichen, leichtsinnigen Gefährtinnen, die keiner ernsthaften Unterhaltung gewachsen waren.

Dass die Mutter auch die schon verheirateten erwachsenen Kinder ständig bevormundete, ließ sich vor der kleinen „Durchlaucht“ – so wurden die Kaiserkinder offiziell angesprochen – ebenfalls nicht auf Dauer verbergen. Alltägliche Sorgen kamen dazu. Die üblichen Schicksalsschläge des 18. Jahrhunderts machten auch vor der ersten Familie im Reich nicht halt: Drei der 16 Kinder des Kaiserpaares starben im Kindesalter, weitere drei noch vor der Heirat. Zwei Töchter mussten aus Krankheitsgründen unverheiratet bleiben. Marie Antoinettes Lieblingsschwester Maria Carolina überlebte alle ihre Geschwister, allerdings schwer leidend und an den Rollstuhl gefesselt. Es war eine Urenkelin Maria Theresias, die schließlich Napoleon Bonaparte heiratete, jenen Kaiser der Franzosen, der als Folge der Französischen Revolution an die Macht kommen wird. Den meisten Kindern Maria Theresias spielte dieses vielleicht wichtigste Großereignis der modernen europäischen Geschichte übel mit: Carolina (in Neapel-Sizilien), Amalia (in Parma), Mimi (im heutigen Belgien) und Maria Elisabeth (in Innsbruck), Leopold (in der Toskana) und Ferdinand Karl (in der Lombardei) mussten ihre Residenzen verlassen. Das jüngste Mädchen, die vielleicht zarteste, vor allem aber die für ihre Mission voller Stolpersteine am wenigsten befähigte Tochter, verlor nicht nur ihre Stellung, sondern auch ihr Leben.

Lehrjahre

Unglücksfälle innerhalb der Familie nahm sich Maria Theresia trotz ihrer Herrschsüchtigkeit, Schroffheit und der Neigung, sich in alle Belange der