Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

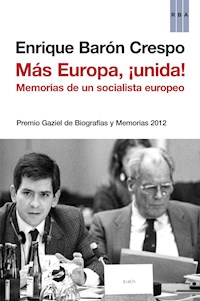

Enrique Barón nos ofrece en este libro el recuento de una vida dedicada a la acción política a la vez que un dibujo bien estructurado y contextualizado de una época crucial y una reflexión certera y en profundidad acerca de aspectos de la práctica política, el cambio en España y la construcción europea como una unidad económica y una democracia social de carácter supranacional. Diputado en las cortes constituyentes, entró en el primer gobierno de Felipe González como ministro y, tras su salida del ejecutivo en 1985, inició un largo periplo en el Parlamento europeo que lo llevó a su presidencia entre 1989 y 1992, los años apasionantes que siguieron a la caída del muro de Berlín. Premio Gaziel de Biografías y Memorias 2012.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 589

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Más Europa, ¡unida! ha recibido el Premio Gaziel de Biografías y Memorias 2012 convocado por la Fundación Conde de Barcelona y RBA Libros. El jurado estaba formado por Borja de Riquer, Màrius Carol, Sergio Vila-Sanjuán, Josep M. Muñoz y Joaquim Palau.

© Enrique Barón Crespo, 2013.

© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2014.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

REF.: OEBO711

ISBN: 978-84-9056-307-6

Composición digital: Víctor Igual, S. L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.

Índice

Dedicatoria

Cita

Introducción

1. En el mundo

2. El colegio

3. Precursor Erasmus

4. Universidad y sociedad

5. Abogado de derechos humanos

6. La unidad socialista

7. Constitución de día, reforma fiscal de noche

8. Cuestiones constitucionales

9. Los electrochoques

10. El 23-F

11. Del golpe al gobierno

12. El Gobierno

13. Al Parlamento Europeo

14. La presidencia

15. Berlín, de muro a puerta

16. El Tratado de Maastricht

17. Ampliación-profundización

18. El euro y la cultura de la estabilidad

19. De la Constitución a Lisboa

20. Europa y la cultura

21. El español, activo de futuro

22. Europa en el mundo del G-20

23. ¿Más Europa?

Pliego de imágenes

Notas

A MI MADRE EN EL RECUERDO,

A SOFÍA SIEMPRE,

¡Recorred, hermanos, vuestro camino,

alegres, como el héroe hacia la victoria!

FRIEDRICH VON SCHILLER

Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca,

debes rogar que el viaje sea largo,

lleno de peripecias, lleno de experiencias.

KONSTANTINO KAVAFIS

He extendido mis sueños bajo tus pies;

Pisa con delicadeza, pues pisas sobre mis sueños.

W. B. YEATS

Sueños izados al viento

¡Quieren estrellas varear!

Velas de mi pensamiento

¿Adónde me queréis llevar?

NATÁLIA CORREIA

Caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.

ANTONIO MACHADO

¡Sembremos lo que permanece, pasantes como somos!

VICTOR HUGO

La historia no la produce

quien la piensa ni tampoco

quien la ignora.

INTRODUCCIÓN

En mi vida pública dominan dos grandes pasiones: democracia con justicia social en España y en Europa. En mi vida privada comparto con mi esposa, la pintora Sofía Gandarias, estas pasiones, enriquecidas por la dimensión cultural. Unas ideas-fuerza que me siguen motivando hoy en día, en un momento en que la crisis pone en cuestión lo realizado y una oleada de pesimismo enturbia el futuro.

Curiosamente, esos principios fundamentales que han guiado mi vida no me los enseñaron ni en la escuela ni en la universidad. Bajo la dictadura franquista, democracia era un concepto propio de la Europa decadente, por no hablar de la conspiración judeomasónica y comunista. En aquel orden tradicional restaurado con la única ortodoxia religiosa, los derechos humanos eran subversivos, especialmente el derecho a votar y revocar a los gobernantes. ¿Cómo podía ser igual el voto de un pastor que el de un catedrático?

Conseguir que España fuera una democracia parlamentaria y una sociedad más justa fueron norte y guía de mi acción desde que empecé a tener uso de razón político al final del bachiller y opté por militar en el campo socialdemócrata.

En el caminar de mi vida he trabajado en cosas distintas, tanto en el ámbito profesional como en el servicio público, pero esas convicciones me han motivado siempre. Sucesivas reencarnaciones me han enriquecido con diversas experiencias y enseñanzas. Profesor universitario, abogado defensor de derechos humanos, diputado constituyente, portavoz parlamentario, ministro del Gobierno de España y en mi etapa europea como parlamentario durante casi un cuarto de siglo, con responsabilidad presidencial en el momento histórico de la caída del Muro de Berlín, el final de la guerra fría y el tránsito a la Unión Europea. Ahora, de nuevo en la universidad y el sector social, non profit.

A lo largo de este itinerario, he procurado contribuir y aprender, ligero de equipaje, con una actitud parecida a la del romero que se para ante unos albañiles y les pregunta: «¿Qué estáis construyendo?»; uno contesta que un muro, el otro una catedral, el edificio europeo más emblemático. El romero se incorpora a la tarea. He trabajado como albañil y arquitecto político y social. Me gustaría que tuviera razón Paca Sauquillo cuando me define como «un hombre del Renacimiento». No cabe mayor cumplido.

La revisión y la crítica son parte del ciclo vital, pero tras un siglo en el que Europa se suicidó repetidamente, hay que tener siempre presente algunas ideas fundamentales. Una, que la construcción de la UE supone para los europeos «el único proyecto a medida de nuestro mundo y nuestra época», por decirlo con Pierre Uri, mano derecha de Jean Monnet, profesor perseguido por judío por la Francia de Vichy y redactor del Tratado de Roma junto con Hans von der Groeben, primero funcionario del Reich alemán y después comisario europeo.

Un proceso de construcción de la UE como democracia supranacional que nos interesa no solo a los europeos sino a toda la humanidad. Por si se nos había olvidado, Luiz Inácio Lula da Silva nos lo ha recordado: «El mundo no tiene derecho a permitir que la Unión Europea acabe, porque lo que hicieron los europeos tras acabar la Segunda Guerra Mundial forma parte del patrimonio democrático de la humanidad». A los que se incorporan ahora a la tarea, conviene recordarles que, para poder escribir su página en blanco, deben merecer lo que han heredado para superarlo.

Federico Fellini decía que una película es una serie de visiones de la realidad compuesta como una sucesión de cuadros en movimiento. Otrora, las narraciones las hacía el pueblo en aleluyas y los artistas en retablos. Espero que este no sea otro retablo de las maravillas aunque, al tratarse de memorias, es innegable que la realidad se revive, recompone y reestructura. Ahora se habla mucho de lo virtual como novedad. Empero, la vida es virtual desde siempre; en ella se mezclan continuamente sueños, recuerdos, aspiraciones y olvidos. Basta con cerrar los ojos para viajar por la imaginación y recrearla. Sería espantoso disponer de toda la vida de una persona filmada y grabada al segundo. Afortunadamente, las memorias se escriben en la distancia. «Existir es cambiar, cambiar es madurar, madurar es seguir creándose a uno mismo sin fin», dijo Henri Bergson. Por ello, los acontecimientos históricos cambian con el tiempo de importancia, porque la historia es producto de una relación entre el tiempo en que los hechos acontecen y el tiempo en que se relatan.

Espero que el lector encuentre en mi relato algunos elementos que sean de su interés y provecho; algo más que una autobiografía autoelogiosa o un anecdotario con el autor como centro del universo. He tratado más de la sociedad en su conjunto que de elaborar una lista de nombres destacados en negrita. Hay muchas personas no mencionadas a las que guardo gratitud y reconocimiento, como también hay algunas que me agradecerán que las silencie. Mi narrativa se inspira más en la construcción de una película que en un álbum de fotos de familia. En un «viaje inacabado», por tomar prestado el bello título de la autobiografía de mi amigo y maestro Yehudi Menuhin.

1

EN EL MUNDO

«Al revolver una esquina se volvieron a encontrar...». Purita y Rafael, mis padres, se dieron de bruces en Santander a principios de abril de 1939. Acababa de terminar la Guerra Civil, mi padre había viajado desde Madrid en el tope de un atiborrado tren tras enterarse de que mi madre había conseguido trasladarse a la capital cántabra. Ella no sabía si él, con el que había estado a punto de casarse tres años antes, estaba vivo, aunque guardaba siempre una llama de esperanza. Se casaron de inmediato, con la inmensa fuerza de haber sobrevivido a la hecatombe. Recuperaron el tiempo perdido engendrando ocho hijos. Fui el tercero.

Nací el 27 de marzo de 1944 en el quinto piso de un inmueble sito en la calle Don Ramón de la Cruz, en pleno barrio de Salamanca en Madrid. Fui el último de mis hermanos que nació en casa; los demás nacieron en la clínica. En España, 1944 fue un año de hambre, uno de los más duros de una larga posguerra. Afuera, el mundo era aún menos apacible. La segunda parte de la Gran Guerra que ocupó la primera mitad del siglo XX europeo avanzaba, con sangrienta saña, hacia su fin. En Italia se libraba la batalla de Montecassino, que abría las puertas de Roma; en Gran Bretaña seguían los bombardeos sobre Londres, mientras se preparaba el desembarco de Normandía, y en el Lejano Oriente la batalla del Pacífico se iba endureciendo. Hacía un mes que Primo Levi había ingresado en el campo de concentración de Auschwitz.

De todas esas cosas me fui enterando mucho más tarde. El exterior apenas existía para una generación que había vivido el cruel trauma de una guerra civil, en la década de 1930, una de las más dramáticas de su historia. Su horizonte era la lucha por la vida cotidiana. El mundo que fui descubriendo era de calles casi vacías, donde pasaba de vez en cuando un auto con gasógeno, tranvías y autobuses de dos pisos —el de arriba era un paraíso para los niños—. Conocía de memoria los escasos coches de mi barrio, casi todos de antes de la contienda, con marcas como Adler, Tatra, Studebaker, Delage..., estacionados en la calle a distancia unos de otros como esculturas.

El lugar más mágico en la calle más importante del barrio, Conde de Peñalver (antes Torrijos), era el Bazar Horta, una juguetería cuyo escaparate lamíamos con ansia infantil, contemplando los juguetes que podíamos pedir en la carta a los Reyes Magos, coches o trenes de Payá de lata para los chicos o, como máximo, un Meccano, y para las chicas una Mariquita Pérez. Con todo, lo que más me sirvió fue la construcción del parque Eva Duarte de Perón al final de la entonces calle de Lista (hoy Ortega y Gasset). Un regalo de la enjoyadísima presidenta de Argentina y a la vez lideresa de los descamisados que dejó una profunda huella en aquel gris Madrid. Huella que ha pervivido en el imaginario del siglo XX no solo en la comedia musical o el cine. Recuerdo cómo, en reuniones en Ginebra, los fornidos sindicalistas del SMATA argentino hablaban de ella como si fuera la Madonna.

El parque surgió en unos solares donde nos despellejábamos las rodillas y rompíamos los pantalones por los taludes. De la tierra pasamos al césped, un lujo para los hijos del clima mesetario. Aún hoy cuando piso la hierba en lugares húmedos me parece una transgresión y me viene a la memoria el cartel de PROHIBIDO PISAR BAJO MULTA DE CINCO PESETAS. Se construyó en un descampado al lado de los restos de una sala de fiestas, Villa Bolonia, por las que se trataba de evitar nuestra presencia para no ver a hombres y mujeres encontrándose recelosos y a escondidas, en lo que más tarde comprendí que se trataba de un lugar de prostitución.

La Argentina como cuerno de la abundancia tuvo un gran impacto en aquel momento. La llegada de barcos cargados de trigo y carne fue una gran noticia de portada. La visita de un primo de mi madre, Juan Areú Crespo, con su familia, completó el cuadro. Era secretario de juzgado en Posadas (Misiones), la tierra donde los jesuitas habían creado una república comunista mística cuyos restos visité años más tarde. No solo tenía coche, sino que además nos contaban como costumbres normales tirar carne o pan sobrante al tacho (cubo de la basura). En el caso de las mujeres, traían ropa interior de nailon, entonces desconocido en España. Era una tierra de promisión

El abastecimiento era una tarea cotidiana, y a menudo una batalla. En el mercado se podían comprar algunos alimentos perecederos que se guardaban en la fresquera (una alacena con rejilla metálica) un par de días, mientras que el aceite, el azúcar, la harina, el arroz o las legumbres secas se adquirían con la cartilla de racionamiento en la tienda de ultramarinos o en el economato, donde se podía comprar con descuento con la cartilla del Ejército, la Marina u otros cuerpos. Había algunos artefactos que llamaban poderosamente la atención a un niño: el dosificador de aceite, la bacaladera con su amenazador y desmesurado cuchillo de guillotina, las ruedas de arenques secos, el lápiz que los tenderos llevaban en la oreja, a veces acompañado por un pitillo, y chupaban para escribir con un tono violáceo. Colgaba un cartel difícil de entender a la primera: HOY NO SE FÍA, MAÑANA SÍ. Más tarde vi su versión francesa en una barbería: MAÑANA SE AFEITARÁ GRATIS. Muy apreciado era el chusco, un pan con una calidad y una densidad de harina incomparables, que conseguía la tía Josefina, que trabajaba de mecanógrafa en el Ministerio de la Guerra y nos tejía jerseys.

En la boca del metro de Lista, unas mujeres vestidas de negro con pañuelos en la cabeza —muy usuales entonces en los pueblos— asían una bolsa o capacho y ofrecían con mirada recelosa comida, cigarrillos, tabaco para liar y caramelos. Vendían productos del mercado negro bautizados como «estraperlo», un nombre que se decía italiano pero que en realidad era un acrónimo de los socios holandeses (Strauss, Perel y Lowann), inventores de un juego de ruleta eléctrica que generó un famoso escándalo de sobornos durante la Segunda República.

Había una vaquería enfrente de casa; entonces el ganado estaba estabulado en plena ciudad, y se podía contemplar al amanecer cómo el lechero procedía a bautizar generosamente la leche. La nata era un preciado manjar por el que fui castigado, ya que me levantaba por la noche para comérmela. El yogur se vendía en las farmacias y te lo daban solo cuando tenías problemas intestinales, lo cual me llevó a simular estar mal de la tripa dada mi pasión por tan maravilloso producto. Ayudábamos a cribar las lentejas o los garbanzos para quitar las piedras o los bichos o a hacer pan de higo con almendras e higos secos que enviaban parientes de mi madre desde Murcia.

La cocina era de carbón y el agua para el baño había que calentarla expresamente. Las restricciones de luz se mantuvieron hasta entrada la década de 1950, lo que dio lugar a la elaboración de ingeniosos sistemas de lámparas de pilas, en cuya construcción mi padre, electricista en su juventud, tenía mucha habilidad. Los objetos eléctricos o domésticos se reparaban y canibalizaban para aprovechar sus piezas. Las cacerolas se lañaban con soldaduras, cosa que volvería a ver en la India rural muchos años después. Se reciclaba todo.

Del grifo solo salía agua fría y los radiadores de calefacción tenían un valor decorativo tanto en casa como en el colegio, a pesar de que su importe figuraba con implacable regularidad en los recibos. Los inviernos eran más fríos, lo que se notaba aún más porque llevábamos pantalones cortos. Ponérselos largos formaba parte de los ritos iniciáticos de la adolescencia.

Desarrollé mi resistencia superando enfermedades. Además de las propias de la niñez en una familia numerosa como el sarampión, la varicela o la escarlatina, me tocaron algunas poco comunes hoy. Primero, la difteria, que te hinchaba como un personaje de Fernando Botero; no se cabía en el pijama, se curaba con gigantescas inyecciones de litro de suero de caballo, seguidas de las fiebres paratifoideas. Luego, el llamado reuma infeccioso, una fiebre persistente que me tuvo en cama durante casi medio año en 1951 con la preocupación por un posible soplo al corazón. El tratamiento eran unos horribles salicilatos por vía bucal que destrozaban el estómago y una dieta de leche recocida que me produjo una aversión felizmente superada a los lácteos. De paso, me sirvió para adquirir una completa cultura radiofónica con los seriales, los culebrones de la época, uno de cuyos autores era homónimo de mi padre. De vez en cuando aparecían por casa o llamaban radioyentes angustiados que producían un gran disgusto familiar.

Me leí todos los tebeos de la época, desde Roberto Alcázar hasta Capitán Trueno, pasando por Superman y el pato Donald, a lo que ayudó una actividad pionera de reciclaje, la venta como papelote de los periódicos viejos. Me acostumbré a leer la prensa diaria, que en aquella época se encarnaba en el ABC, periódico cuya máxima virtud era su formato considerado más fácil de leer y, según decían las tías, las esquelas.

También hacer recados me permitió cometer mis primeras sisas. La primera vez que me acusé de haber hecho cosas feas en la confesión, el padre me preguntó envolviéndome con su cargado aliento cuántas veces y con cuántos, lo que a mis siete años me llenó de desconcierto, ya que no comprendía la relación entre los dos reales que me había embolsado y una red de cómplices. Más tarde comprendí que la obsesión pertenecía a la esfera sexual e intuitivamente procedí a evitar, como muchos compañeros, ocasiones peligrosas con algunos portadores de sotana.

La otra fuente de información era la radio con su parte de información horario que acababa con los gritos patrióticos de rigor. Dominaba la copla, desde Concha Piquer a Antonio Molina, el bolero con Antonio Machín y sus «Angelitos negros», precursor himno antirracista. Disfruté en la cadena SER con el programa el «Hotel La Sola Cama» de Pepe Iglesias, «el Zorro», un inaudito ventrílocuo argentino.

La secuela del reuma fue un cambio de metabolismo por el que engordaba y no crecía, a lo que se añadió el tremendo descubrimiento de ser miope. Esto último me ocurrió en primero de bachiller, cuando dejé de ver la pizarra desde mi pupitre. Llegar a la adolescencia rechoncho y gafotas me acomplejó, pero lo combatí gracias al empeño de mi madre, a base de un severo régimen alimenticio y ejercicio físico de gimnasia sueca. Dos métodos para disciplinarme de gran utilidad para formar el carácter en una etapa decisiva de la vida.

Criatura urbana, descubrí la naturaleza en la huerta en Alhama de Murcia, un vergel rodeado de montañas desérticas. El verano era la ocasión para partir desde la Estación de Atocha. Las estaciones de ferrocarril son esos centros urbanos vitales que desde mediados del XIX animan el corazón de las ciudades. En este caso, se trata de un original conjunto donde todavía figura en relieves de forja sobre el tejado el nombre de la compañía original MZA (Madrid, Zaragoza, Alicante). Muchos años más tarde me tocó como ministro iniciar con un concurso de ideas su transformación en monumento y espacio cívico casi tropical y su ampliación al actual AVE.

En la década de 1940, el espectáculo de la estación era cautivador para un niño: negras y mastodónticas locomotoras negras con su gran ojo de Polifemo al frente, monstruos vivos que resoplaban vapor y despedían carbonilla, creando un ambiente entre amenazante y subyugador. Lo oscuro y gris dominaba en el ambiente y la indumentaria de las gentes que cargaban maletas de madera o cartón con cuerdas o correas y bultos variopintos o cargaban los mozos en carritos.

La familia, con un miembro más casi cada año, llenaba ella sola un compartimento de 2ª, aprovechando el descuento de familia numerosa, la única ayuda real que concedía el Régimen a las familias numerosas en opinión paterna. Un expreso de noche, que de tal solo tenía el nombre, en el que la máxima proeza era despertarse a media noche al grito de «navajas de Albacete» en su estación y levantando un ángulo de la cortinilla ver a la débil luz de una vacilante bombilla unas sombras con la pechera llena de los renombrados fierros de la tierra. A la mañana siguiente, tras tomar el tren de vía estrecha llegábamos a Alhama de Murcia, llenos de carbonilla, a una finca de regadío con tres cosechas al año, propiedad del tío Juan José, un señorito murciano que vivió en la desmesura toda su vida gracias a una sucesión de herencias encadenadas que dilapidaba en el juego y la juerga. Concretamente, esta finca la perdió en el casino. La última vez que le vi, su sentencia fue: «Hijo, ya no puedo ver ni las zagalas ni para injertar, así no vale la pena vivir».

En aquella finca aprendí a nadar en una balsa de riego a través del poco ortodoxo procedimiento de ser echado al agua y tener que salir sin ayuda, cosa peliaguda por el resbaladizo verdín de los bordes. También descubrí el maravilloso mundo de los animales de granja, gallinas, pollos, conejos, caballos, mulos, burros o los bueyes de Rodrigo, un gañán que nos hacía juguetes de caña con su navajilla, comí tomates o frutas recién cogidos, vi eras tapizadas de ñoras rojas. No faltó la aventura de explorar el castillo moro y sus pasadizos.

Un mundo desaparecido para la mayor parte de los niños de la sociedad urbana y desarrollada actual, donde se llega al extremo de creer que la leche o los huevos surgen de los anaqueles del supermercado. Tiene razón Michel Serres cuando dice que

el que muchos niños no hayan visto ni vivido de cerca ni una granja con un campo de cultivo es, sin duda, una de las mayores rupturas de la historia desde el Neolítico a efectos educativos y de comprensión del mundo.[1]

Todavía en la España de la década de 1950, la mitad de la población era campesina, de lo cual se desprende que la mitad de la actual es hija o nieta de gentes que venían de un mundo rural cuya esencia no había cambiado en milenios. Seguramente, las migraciones masivas que se producen con ocasión de cada puente o vacaciones en un país que se vació en la década de 1960 guardan relación con este fenómeno de desarraigo.

A comienzos de la década de 1950, la familia empezó a veranear en Fuengirola. Tras el viaje en tren de noche a Málaga, nos recogía en la estación un taxista llamado Salvador con un Ford de la década de 1930, que para ahorrar apagaba el motor cuesta abajo, una práctica considerada con razón suicida por los expertos en automovilismo; afortunadamente no pasó nada. El camino era desértico; en Torremolinos, un arrabal gitano en la época, destacaba, aislada, la gran villa de estilo oriental. Cada año al volver veíamos cómo los eriales vecinos a la costa se iban poblando de chalets y hoteles.

Fuengirola era un pueblecito de pescadores de bajura cuya mayor actividad era el copo, una red comunal que recogían al atardecer con un resultado más que aleatorio. Por la noche las pequeñas traíñas con sus luces puntuaban el mar con un lejano y asmático traqueteo de sus motores diésel. Las barcas tenían un aire fenicio, con un pequeño espolón de madera y ojos pintados en la proa. Después pude ver esa mágica decoración en parachoques de camiones desde Oriente Medio a la India o Iberoamérica. La otra dimensión era la campesina, el contraste se reflejaba en la existencia de dos cofradías, la del Cristo de los pescadores y la del Cristo de las papas, que hacían una Semana Santa en vivo. Los lugareños disfrazados escenificaban la Pasión, con diálogos tan curiosos como el de la captura de Cristo en el huerto de Getsemaní: los guardias se acercaban a Cristo y le preguntaban: «¿Tú ere er Mesíaz?»; respuesta: «El mesmo»; y repregunta: «¡A ver, papeles!». La cofradía como forma de organización social básica en Andalucía es una estructura en la que a menudo convive una religiosidad barroca popular con una mayoría social de izquierdas inclinada claramente a favor de la secularización.

La manifestación más interesante del mundo campesino, descrita magistralmente por Manuel Chaves Nogales en Andalucía roja y «la Blanca Paloma» (Almuzara, 2012), además del mercado de abastos y las ferias de ganado, eran las barberías, centro de encuentro en todo el mundo mediterráneo, ennoblecidas por Fígaro en la ópera. Los campesinos eran personajes que parecían salidos de los libros de imágenes del fotógrafo José Ortiz Echagüe de la biblioteca de mi padre o de documentales de tiempos de la Guerra Civil. Hombres de rasgos angulosos con una tez curtida que parecía cuero, vestidos de trajes de pana remendados y chalecos negros, que llegaban a lomos de caballerías y las ataban a argollas en la pared. Tenían un hablar sentencioso y pausado, con un cerrado acento andaluz malagueño y unos giros que requerían una particular atención para seguir la conversación. Las mujeres que trabajaban en el campo iban cubiertas completamente con pañuelos y sombreros de paja que dejaban ver únicamente los ojos. No se trataba de un remedo del burka, sino de una defensa contra el sol en una sociedad en la que el canon de belleza tradicional era la blancura. El moreno del campo era símbolo de ser plebeyo, mientras que el bronceado voluntario que se iniciaba entonces era un signo de prosperidad.

Las calles del pueblo estaban empedradas de canto rodado, lo cual facilitaba la escorrentía de las aguas tras las tormentas. Cuando se incrementó el parque automovilístico, se generalizó el asfaltado, con la consecuencia del aumento de accidentes y una elevación en varios grados de la temperatura media. La política seguida en Iberoamérica de mantener el viejo y secular empedrado resulta más inteligente y ecológica. Hacia el interior, las carreteras eran caminos de tierra pisada. Uno de los desafíos que se hacían en las pandillas era la subida nocturna a Mijas por un camino salpicado de chumberas y árboles hasta llegar al bello pueblo y su centro con la fuente de los siete caños, en la que se aguaba con cántaros que llevaban mulos y burros de carga con angarillas; no había agua corriente en muchas casas. El iconoclasta y estúpido modernismo de la década de 1960 la destruyó; afortunadamente se ha reconstruido.

En esos años, todo el litoral conoció una profundísima transformación y pasó a ser la Costa del Sol. La arena de los secarrales junto a las playas se convirtió en oro. Surgieron por doquier construcciones, primero de chalets, después hoteles y torres de apartamentos. El pueblo, construido en parte con ayuda oficial tras la brutal represión en la zona durante la Guerra Civil, conoció un cambio espectacular. Se convirtió en el refugio de José Antonio Girón, conocido como «el León de Fuengirola», un pistolero falangista que llegó a ser ministro de Franco. Relegado al ostracismo desde la crisis de 1956 que marcó el final de la fase autárquica y el inicio de la primera apertura con el Plan de Estabilización, Girón se instaló en el pueblo. Paralizado después de un accidente de automóvil camino de Marbella, vivió allí hasta su muerte. Fiel a sus convicciones, votó contra la Ley de Reforma Política que significó el «haraquiri» de las Cortes franquistas, creó el grupo llamado «búnker» y estuvo involucrado en el golpe del 23-F de 1981. Una contumacia que no le impidió enriquecerse con la ola turística fruto de la recuperación europea por la creación del Mercado Común, que supuso una primera integración de nuestro país en el Viejo Continente por la puerta de servicio. Empezaba el proceso de especulación y urbanización desenfrenada que había de hacer irreconocible la costa mediterránea. La evolución de sus casas en Fuengirola es ilustrativa de los cambios de la época: primero, el pueblo le regaló al estilo de la época una quinta junto a la carretera que Girón vendió para hacerse una finca que llegaba hasta el río, y acabó construyendo en la ladera del castillo Sohail su última finca sobre una necrópolis ibérica.

Cuando llegamos, el pueblo estaba controlado por un cacique tradicional, don Antonio R., quien tenía una gran tienda de ferretería, abarrotes y prensa en la plaza a la que cuando acudía uno a comprar en el sopor de las tardes de verano, su cuñado, sentado al fresco, te indicaba el lugar del artículo en la estantería y al cobrar preguntaba: «Niño, ¿te doy la vuerta en mizto...?», a la vez que ponía una caja de cerillas sobre el mostrador. Aquel cacique de eterna guayabera, repantigado en una mecedora ante la puerta de su casa y al que la gente del pueblo cumplimentaba al pasar, veía con frustración que ya no mandaba tanto. Se había hecho más rico vendiendo trozos de baldío en los que surgían construcciones como hongos, pero se había roto el orden tradicional. Su sucesor como alcalde fue un hombre de Girón, un tal Clemente, que entró en el ayuntamiento con una Guzzi roja de la época de unos 50 cc y salió con el riñón bien cubierto.

El régimen franquista fue un puro sistema basado en la fuerza durante su primera etapa. Laureano López Rodó, buen conocedor de las entrañas del sistema y gran racionalizador del franquismo, lo resumió en una lapidaria frase: «Entre 1936 y 1956 no hay una sola acta del Consejo de Ministros, ni orden del día ni nada».[2] Los que habían mandado en la época dura del franquismo como un puro hecho de fuerza se convirtieron al capitalismo más especulativo. Fue la época de SOFICO, la firma del caballito marino, que entre 1962 hasta su quiebra en 1974 construyó un montaje piramidal tanto por el tamaño de las torres de apartamentos que iban surgiendo en la playa como por el modo de financiación. En su consejo figuraba lo más granado de los apellidos franquistas, normalmente parientes de los jerifaltes de la política, además de importantes personajes militares o de la judicatura. El esquema piramidal se derrumbó con el franquismo y el pleito se arrastró hasta mediados de la década de 1990, aunque solo pagaron los gerentes que daban la cara. Ironías de la historia, los defensores de la España imperial y eterna fueron los primeros en apuntarse al maná del turismo procedente de la naciente Europa del mercado común, sin cambiar un ápice de sus reaccionarias convicciones.

En esos veranos viví algunas de mis primeras experiencias. En primer lugar con el alcohol. Tendría unos ocho años, y mi carácter sociable me había llevado a trabar amistad con los albañiles que construían un chalet para una familia amiga. Cuando cubrieron aguas, me invitaron a una fiesta consistente en una moraga de espetones de sardinas a la brasa con vino blanco fresco que bebían en jarros de esmalte blanco, con mi activa participación en la ronda. El problema fue volver a casa, porque las calles, las gentes, el mundo entero empezó a dar vueltas en torno a mí. El castigo fue no ir a la playa al día siguiente. El remedio fue peor que la enfermedad, porque mientras jugaba en la cocina con un salacot de explorador en la cabeza que me había regalado gracias a mi insistencia el que luego habría de ser suegro de mi hermano Rafael, me agaché dando impulso a una sartén de aceite hirviendo llena de pescado que, tras dar una vuelta de campana, me cayó encima. El sombrero me salvó la cabeza y el giro en el aire enfrió algo el aceite. Aquel verano se acabó el baño en el mar. Desde entonces, adquirí un autocontrol en el consumo de vino tras un par de copas que me ha sido de gran utilidad a lo largo de mi vida.

También viví mi primera manifestación. Dos miembros de la pandilla de mis hermanos mayores fueron multados por andar con meyba (el casto bañador de rigor en la época) por el pueblo al volver de la playa. Llevaban camisa, naturalmente. La decisión de la improvisada asamblea de la pandilla, organización fraterna que duraba lo que las vacaciones, fue manifestarse en pijama por el pueblo. A mí se me admitió con los mayores por mi habilidad en el dibujo. Pinté en una pancarta improvisada un bañista de comienzos de siglo con un bañador completo, bigotes con guías y calabazas en los costados y un texto de reglamento de moral pública. Nos paseamos por el pueblo y acabamos en la playa bañándonos desnudos —eso sí, nos quitamos los pesadísimos pijamas dentro del agua—. De modo simbólico lo hicimos en la plaza del espigón, enfrente del sombrajo donde la señora del alcalde en bañador, pintada y enjoyada, contempló atónita el desacato. Acabamos en comisaría, en donde los padres tuvieron que dar explicaciones. Mi frustración fue que, debido a mi edad, unos once años, no me consideraron digno de ser detenido. Más tarde obtuve satisfacción en este terreno, aunque no con hechos dignos de mención.

La otra habilidad que me permitió ser admitido por la pandilla de los mayores fue mi disposición para hacer de pinchadiscos en los guateques. Acababan de llegar los tocadiscos para discos de 33 y 45 rpm —se llamaban pick up en inglés, era más moderno— y mientras los mayores se entregaban a la imposible misión de arrimarse, me divertía haciendo de DJ. Trabé amistad con tres primas francesas que me ayudaron a perfeccionar la lengua de Molière, la primera lengua entonces en bachiller, entre otros útiles aprendizajes. Mantuvimos correspondencia durante años e incluso llegué a declararme a una de ellas. Razonablemente me dio calabazas. La Costa del Sol se acabó para mí en 1960 al entrar en la universidad; lo que me interesaba era poder salir fuera de España los veranos a aprender lenguas y conocer mundo.

La prosperidad creciente tenía dos dimensiones: la casa y el coche. De la casa natal nos mudamos en 1950 a la calle General Pardiñas, enfrente del solar donde vi construir el Instituto Nacional de Industria (INI), símbolo del proceso de industrialización. A lo largo de la década de 1950 fueron apareciendo los electrodomésticos. Primero una nevera de segunda mano con un sonido de motor diésel; después la lavadora, que llegó en el oportuno momento en que el acuerdo con Estados Unidos provocó la llegada de los «haigas» o coches americanos, la subida de los alquileres y la crisis del servicio doméstico tradicional. Hasta entonces, mi madre disponía de dos internas en casa, más asistenta y costurera para organizar un regimental sistema de alimentación y vestido en el que gran parte del trabajo de confección y reparación se hacía en casa. La máquina de coser era un instrumento imprescindible. Al colegio íbamos con traje de pana y botas de Segarra con tachuelas. A mí me tocó heredar la ropa de los mayores, incluso mi primer traje cuando entré en la universidad.

La televisión llegaría años más tarde. Pertenezco a la generación que recuerda todavía el primer día que la vio. Fue en la primavera de 1957, en casa del rico de mi clase, una retransmisión del ensayo del Desfile de la Victoria. También llegaron los pick up o tocadiscos, que trajeron a la vez el Festival de San Remo y el rock, Domenico Modugno y Elvis Presley, respectivamente. El mundo de la música clásica era muy lejano; la ópera en Madrid era imposible por la explícita animadversión del dictador y su familia a tan maravillosa manifestación cultural que mantuvo durante muchos años cerrado el Teatro Real por obras. Solo funcionaba el Teatro de la Zarzuela, donde tuve la fortuna de oír acompañando a mi madre, gran apasionada del «género chico», a un joven Alfredo Kraus.

El paso decisivo fue tener coche. La familia se estrenó con un fúnebre Opel negro de 1939. Siguieron los primeros de fabricación nacional, un Renault 4x4, un coche verde que parecía una rana, de mi tío Lorenzo Coullaut Valera, hijo del escultor, casado con mi tía Mercedes, que nos consideraban como hijos al no haberlos tenido. El siguiente fue un Seat 1400 B, una berlina mayor bicolor con pretensiones un poco americanas. El método para conseguir automóvil era presentar la solicitud, pagar una entrada y movilizar contactos para que la espera fuera inferior a un par de años. Evidentemente, te dabas por contento con el modelo y color que te tocaba.

En 1960 una nueva mudanza nos llevó a las casas de ingenieros que se acababan de construir en el paseo de Ronda, en Raimundo Fernández Villaverde, en una zona conocida entonces como el gran solar, hoy AZCA. Un descampado inmenso con restos de quintas de verano, que más tarde supe que había pertenecido a la Fundación Cesáreo del Cerro, un eremita curtidor que al morir dejó como legado al PSOE-UGT un paquete de acciones en el Banco de España que permitió a Francisco Largo Caballero sentarse en su consejo y financiar la Casa del Pueblo, además de una escuela. Evidentemente, todo fue requisado al acabar la guerra.

Mis recuerdos de infancia son los de la vida en una familia numerosa, que iba creciendo con regularidad y rapidez, en donde por definición siempre había algún hermano con quien jugar o pelearse, dentro de un ambiente de laboriosidad y afecto por parte de nuestros padres. Con unas reglas precisas: excelencia en los estudios, colaboración y disciplina. Mi padre era una persona reservada y trabajadora. Había visto su carrera truncada en dos ocasiones: la primera por la temprana muerte de mi abuelo, lo que le obligó a simultanear trabajo y estudios, y la segunda por la guerra, que le impidió acabar la carrera. Tras una fugaz militancia sindical en la Unión General de Trabajadores (UGT), salvó la vida refugiándose en la legación dominicana en Madrid.

Mi madre era una mujer animosa que sacó a la familia adelante y falleció aún joven por las secuelas de un atropello. Su infancia fue dura, marcada por la Guerra de Marruecos. Después, llevó con entereza el drama de mi abuela y madrina, Gertrudis Heredia, una chica de pueblo de Totana (Murcia) destrozada psíquicamente por una vida entre la desgraciada aventura colonial que supuso el conflicto marroquí y una cruel guerra civil. Esta última se casó a los dieciocho años con mi abuelo Telesforo Crespo Mora, un militar cuyas calaveradas en su tierra comentaban los mayores bajando la voz en cuanto aparecíamos los niños. Telesforo se alistó como oficial del Cuerpo de Regulares Indígenas en la desgraciada contienda de Marruecos y se fueron a vivir a Ceuta, donde mi abuela se pasó la vida esperando y desesperando a que su marido regresara del frente. Se lo trajeron con un tiro en la cabeza de un «paco», nombre que se daba a los guerrilleros rifeños de Abd el-Krim por el sonido que producían los disparos de sus espingardas. Le operaron el cerebro, y contaban que fumaba mientras lo hacían como prueba de entereza; a los pocos meses murió.

Sobre su fallecimiento recibí la primera explicación racional en Ceuta, cuando acudí al entierro de Carmen Cerdeira, exdiputada europea, valerosa luchadora frente a una penosa enfermedad. Comenté las circunstancias de la muerte de mi abuelo a los Oficiales Regulares allí presentes, y me comentaron que iban a consultar los archivos. Me informaron de que así constaba, uno más del gran número de los que murieron de tiros en la cabeza porque se negaban a quitarse en acción el fez rojo, lo que les convertía en dianas privilegiadas.

Viuda joven con dos hijos, Gertrudis se instaló en Madrid, donde vivió el torbellino político y social de la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y la Guerra Civil. Al final, su hilo vital se rompió y fue necesario internarla. Guardo en la retina aún hoy el dantesco espectáculo de las visitas al manicomio y los gestos de afecto entremezclados con soliloquios de la pobre mujer.

Mi familia paterna venía de Barbastro (Huesca), en el Alto Aragón. Según el relato de mi tía Mercedes, hermana de mi padre, una elegante dama que falleció con ciento dos años considerada como la fuente genealógica autorizada de la familia —los registros civiles y archivos parroquiales de la zona se quemaron durante la Guerra Civil—, los Barón Curt provenían de Irlanda, tierra de la que habrían huido del puritano Oliver Cromwell. Frente a esta leyenda estaba la que me relató un republicano estadounidense, Jacques Torczyner, nacido en Amberes (Bélgica) y emigrado a tiempo al comenzar la Segunda Guerra Mundial. Me visitó en mi etapa de ministro como miembro del lobby judío-norteamericano cuando el Gobierno español preparaba el reconocimiento diplomático de Israel. Mi tarea fue establecer la línea aérea Madrid-Tel Aviv y fomentar el turismo con la publicación de una Guía de la herencia judía de España. Me señaló la existencia de un médico judío-aragonés llamado Jucef Barón. De hecho, Barbastro fue una ciudad importante durante las épocas romana y árabe, y contó con una importante judería en la que la profesión médica era una ocupación preferente. La mención de esta posible genealogía a mi tía no fue muy apreciada.

En todo caso, la sombra del converso planeaba en aquella sociedad, como pude comprender pasado el tiempo. Uno de mis recuerdos de niñez en casa de unas tías solteronas era la visita de unos señores vestidos de oscuro que venían a tratar de temas serios, es decir, de los que exigían que los niños desapareciéramos de escena. Eran abogados que venían a recoger las renuncias de todos los derechohabientes sobre la propiedad de una casa en la plaza del Mercado de Barbastro que, tras ser derruida y reconstruida, pasó a ser la casa natal de monseñor Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Como los apellidos no me cuadraban, me fui enterando de que existía un parentesco lejano a partir de mi tatarabuelo Mariano Barón, un viticultor con negocios en Francia, a donde se había exiliado por sus ideas liberales tras la restauración de Fernando VII, y al volver se encontró con su casa quemada. Su hijo Lucas Barón Solsona, alumno politécnico, cuyo ilustre perfil con perilla estilo Napoleón III en un daguerrotipo presidía el comedor de casa, fue un industrial y financiero en la construcción de ferrocarriles, con casa en Zaragoza, París y Lisboa. Se arruinó por el hundimiento de un túnel y nos dejó el apellido. Una de sus hermanas, Teodora, se casó con don José María Blanc, su hija Florencia lo hizo con Carlos Albás, y fueron los abuelos de José María Escrivá Albás, apellido materno que desapareció por ser judaizante en la operación de ennoblecimiento del nombre, como pasó a ser Escrivá de Balaguer, marqués de Peralta. De los Blanc provenía también Felicidad Blanc, conocida como mujer del poeta Leopoldo Panero y madre de los poetas cuya atribulada vida familiar narró la película El desencanto.

Mi abuelo José, el tardano de ocho, tuvo que emigrar para buscarse la vida. Primero se instaló en Barcelona y, tras una breve aventura periodística en La Vanguardia, fue uno de los fundadores de la filial española de la empresa eléctrica alemana AEG. Después se trasladó a Valencia, donde nació mi padre, para asentarse definitivamente en Madrid. Murió joven de una erisipela, enfermedad cuya mención me provocaba terror de niño y cuya mortalidad redujo drásticamente la penicilina. A veces, durante los apasionados debates sobre identidades que he vivido a lo largo de mi vida, me planteaba que buenamente habría podido ser aragonés, catalán o valenciano dependiendo del lugar en que se instaló mi abuelo paterno. Eso, sin tener en cuenta la rama materna con conexiones allende los mares, en Argentina.

La condición de madrileño tiene la ventaja de ser de la gran ciudad que es de todos y de ninguno —«el aire de la ciudad libera», como dice el viejo proverbio alemán— y el inconveniente de ser capitalino, que normalmente piensa que lo propio vale para todo el territorio del Estado. Una realidad que me llevó pronto a la conclusión de que, sin renegar de sus raíces, uno debe construirse su propia personalidad y filosofía de vida. Igualmente, que la convivencia se debe basar más en normas y derechos que en una identidad idealizada e inmodificable. Afortunadamente, vivimos en un mundo en el que es posible compartir varias identidades y adquirir nuevas. Así, a algunos rasgos no elegidos como ser madrileño, español y europeo de origen, he añadido el ser socialista y he accedido a ser ciudadano europeo y sentirme ciudadano del mundo. Son dimensiones que se van añadiendo y enriqueciendo la personalidad. Para algunas personas, lo importante es su profesión, su diversión o el equipo de su pasión. En una sociedad democrática y abierta, la convivencia se debe fundamentar en valores compartidos, el respeto de los derechos humanos y la tolerancia. El añorado Fernando Buesa lo dijo con claridad:

Se está construyendo un espacio europeo, hay que preguntarse si importa mucho eso de ser irlandés o de ser vasco, si un vasco hoy viste como un danés y lee lo mismo que un inglés. ¡Que cada cual sea lo que sea!, al final todos somos europeos.

Leí esta cita suya en el Parlamento Europeo en el acto de recuerdo tras su asesinato por ETA.

Comparto con mi padre el sano escepticismo por los árboles genealógicos, en los que decía se encuentran rápidamente nudos complicados de explicar. En todo caso, a la hora de elegir parientes me quedo con el hermano mayor de mi abuelo paterno, Mariano Barón, autor de un interesante informe titulado «Cuestión de Cuba», tras una misión de estudios sobre la abolición de la esclavitud en la década de 1870. Otro parentesco lejano del que me siento honrado es Joaquín Costa. El único lazo que me relacionó con ese mundo paterno que no conocí era un sacristán con guardapolvo que aparecía anualmente en casa con el niño Jesús del Pueyo, en una campana de cristal sobre una base de madera con una estratégica ranura para echar las limosnas.

Dicen que el nombre hace las cosas. Si ese es el caso para los objetos, ¿qué no será para las personas? El mundo de los nombres es un caleidoscopio infinito en el que se entremezclan cultura e historia. Los nombres de pila más hispanos son a menudo de origen judío o los filipinos vienen del santoral y se pronuncian en castellano, tras haber sido desplazado por el inglés, mientras se mantiene más cercano el tagalo, o chabacano.

El mío, tal y como figura en los documentos oficiales, es Enrique Carlos Barón Crespo. En cuanto a los nombres de pila, es un ejemplo de la inagotable imaginación de mis padres para encontrarlos compuestos para sus hijos. Incluso faltan algunos que están en la partida de bautismo, como Carmelo, por una promesa de mi madre durante la guerra que llevamos todos los hermanos. El nombre de pila Enrique me llamó la atención cuando en las misas del colegio leíamos vidas de santos para entretenernos. Contaban que san Enrique era un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (el Reich) que se casó con santa Cunegunda y se juraron castidad eterna. Cuando comprendí lo que significaba, me prometí no seguir su ejemplo. La explicación de que me llamaran Enrique es más prosaica. Decían que era por un hermano de mi padre fallecido de muy pequeño, y que a su vez llevaba el nombre de uno de mis bisabuelos paternos, Enrique García Monsalve, natural de La Nava del Rey (Valladolid), pueblo de buen vino blanco; un militar que luchó contra los carlistas y en la batalla de Castillejos con Juan Prim. Se casó con Ángeles Otermin Arana, de familia de empresarios de diligencias a San Sebastián y Bayona y dueños del Hotel La Perla de Pamplona, sito en la plaza del Castillo, famoso por la pléyade de escritores, toreros y artistas que se alojaron en él. Después fue director de la Escuela de Ingenieros de Guadalajara. Me agradaba su costumbre de considerarse su mejor invitado y servirse la mesa con los mejores manjares y vinos todos los días. Así me lo contaba una hija suya, tía abuela solterona, la tía Eugenia, la Tati, que era muy apreciada por su carnet de baile que le robábamos para curiosear y por los duros que nos daba, aquellos grandes que desaparecieron en cuanto su níquel duplicó su valor facial.

El Carlos viene del nombre de mi padrino, Carlos Haurie, militar ex divisionario azul, que hablaba con el mismo acento tanguista que Carlos Gardel por haber vivido de niño en Argentina. Íntimo amigo de mi padre, ambos hinchas del Atlético de Madrid, me llevaban al desaparecido Estadio Metropolitano a ver al legendario conjunto entrenado por el Mago HH, Helenio Herrera, con el curioso tándem formado por el noruego Carlson y el marroquí Ben Barek, que daban una dimensión cosmopolita al equipo en una España aislada. Además de despertar mi tibia afición colchonera, me sirvió para aprender una tarde de domingo con siete años todas las palabrotas y agresiones sexuales que gritaban a jugadores y árbitro dos dignas señoras sentadas en la fila de atrás. Aunque no soy un hincha, he podido comprobar que el fútbol es el espectáculo de masas desaforadas más parecido al circo romano en el mundo actual, con una dimensión política insuperablemente descrita por Cuco Cerecedo en el tardofranquismo.

Mi filiación completa suena un poco a protagonista de telenovela latinoamericana. Afortunadamente, solo aparece en los documentos oficiales. De haber sido estadounidense, habría podido optar por utilizar una C, la cabalística letra intermedia, el llamado middle name que no se sabe para qué sirve. Curiosamente, lo que sigue siendo motivo de atención en Europa aún hoy en día es el hecho de tener dos apellidos, un rasgo característico del mundo iberoamericano. En el hispánico, el del padre delante del de la madre, y en el luso, al revés, en un gesto propio de su cortesía. En mi caso, complica la situación el hecho de que mi apellido paterno se corresponde con un título nobiliario que, unido al materno, da la impresión de tener un castillo o un feudo. En la prensa en inglés, «barón» tiene la acepción de magnate poderoso y en la hispana, la mención a los barones regionales de los partidos también se ha consagrado. En este trance, defender que el nombre es con mayúscula es la tabla de salvación.

En cualquier caso, es un apellido que requiere explicación a menudo y no se olvida fácilmente, como pude comprobar en mi represivo colegio cuando pasaban lista en la sala de castigados a la que estaba abonado. Adquirí conciencia de los interrogantes que genera el apellido doble por primera vez cuando salí a estudiar a Francia en 1963 y me llamaban Crespo de forma sistemática, a la vez que consideraban el machismo como una peculiaridad típicamente hispánica. Sin embargo, ya entonces me preguntaba cómo podía ser que el apellido de las esposas desapareciera allí y pasaran a tener el del marido como si le pertenecieran. Aún hoy en día es frecuente que mujeres divorciadas destacadas en la vida pública europea continúen llevando el apellido del primer marido. Una cuestión que refleja no solo la pervivencia de costumbres ancestrales machistas, sino que plantea un problema de identidad personal.

Después, la palabra «machismo» ha alcanzado dimensión universal para designar un fenómeno general en todas las sociedades, mientras que la sociedad española ha conocido un espectacular proceso de emancipación de la mujer. Basta recordar que cuando estudiaba Derecho a principios de la década de 1960, el conyugicidio por adulterio estaba aún vigente en el Código Penal. El delito consistía en que si un marido pillaba a su cónyuge in fraganti y en el arrebato mataba a ambos, a ella y el amante, como máximo podía ser condenado a unos meses de destierro. La película Divorcio a la italiana popularizó una versión cómica de tan trágica discriminación. Incluso hasta la década de 1970 todavía necesitaban las mujeres permiso del cónyuge o tutor para contratar o abrir una cuenta en el banco.

Siempre me ha parecido que el hecho de que las mujeres conserven su nombre de soltera y que los hijos tengan los apellidos de ambos progenitores son claros signos de progreso y afirmación de la propia identidad. Encuentro muy chocante que amigas y colegas de otros países conserven como apellido el de un marido del que se habían divorciado años ha o, en versión más moderna, añadan el suyo propio. Hans Matthöfer, solidario sindicalista socialdemócrata alemán y exministro de Economía, me contó que cuando su colega Werner Maihofer, ministro del Interior en el Gobierno Schmidt a finales de la década de 1970, presentó la reforma del derecho civil germano para cambiar las normas sobre filiación, él comentó que eso se hacía en España desde siempre. La respuesta de su colega fue que eso era imposible.

En Alemania también rebautizaron a «Gabo» en la ceremonia de entrega del Premio Carlomagno a Felipe González Márquez. Cuando llegamos con él a la mesa, el protocolo había colocado el cartelito con su nombre como Gabriel González Márquez. No molestó a ninguno de los dos hacerse parientes por esta vía.

Así, a lo largo de la vida fui Quique en la casa paterna, cariñoso diminutivo con el que todavía me llaman algunos viejos compañeros. La apelación choca más en España, aunque los anglosajones no tienen problema en figurar como Tony en vez de Anthony Blair o Bill en vez de William Clinton. Después, en la etapa clandestina, los sindicalistas ferroviarios me pusieron como apodo «el Corbatas», porque consideraban que el joven laboralista y abogado de derechos humanos estaba llamado a la carrera política, o «el Corcho», por mi capacidad de supervivencia. Tenían buen olfato. Ciertamente, me empecé a poner corbata con regularidad cuando comencé a defender a trabajadores. Hoy en día, los únicos que se visten de domingo entendiendo por tal ponerse un traje y no un chándal son la gente mayor de los pueblos.

La vuelta a mi nombre completo se produjo en mi etapa europea, después de la sala de castigados del colegio. Aunque de modo inconfesado, se considera el hecho de tener apellidos compuestos como un signo de importancia social, al que, en mi caso, se añade el que barón es un título nobiliario muy extendido en Europa, sin apenas modificaciones en las diversas lenguas, con más atractivo aún en aquellos países en donde están prohibidos constitucionalmente los títulos, como Austria. El resultado es que para muchos servicios de Protocolo europeos soy el barón de Crespo y mi esposa la baronesa de Crespo, tratamiento que también me han dado periódicos tan sesudos y prestigiosos como el Canard Enchainé en Francia. También tuvo éxito el que popularizó en la contienda electoral mi predecesor en la presidencia del Parlamento Europeo, sir Henry Plumb, al apodarme «el Barón Rojo», mientras que él se autoapodaba «el Caballero Blanco», White Knight.

No han faltado situaciones chuscas. Cuando viajé a Polonia como presidente del Parlamento Europeo en febrero de 1990 para hablar ante la renaciente Dieta democrática, un periodista me manifestó su sorpresa porque, tras la recuperación de la libertad, el primer eurodiputado en visitarles hubiera sido Otto de Habsburgo, heredero del Imperio austrohúngaro, y el segundo yo, un barón socialista.

En todo caso, cuando he explicado en público en Europa el sentido de los dos apellidos en el mundo hispánico, normalmente la parte femenina de la audiencia aplaude, mientras que la masculina guarda mayoritariamente un discreto silencio.

2

EL COLEGIO

Mi formación escolar transcurrió desde parvulitos hasta preuniversitario en el Colegio Calasancio, regido por los padres escolapios. Un sombrío edificio de ladrillo rojo que ocupa una manzana entera del barrio de Salamanca en Madrid. En él pasé once años de mi vida bajo un rígido sistema educativo basado en el nacionalcatolicismo, la exaltación del régimen autoritario y el aprendizaje memorístico. Un ciclo semanal de seis días de clase en inacabables jornadas que se iniciaban con la misa en latín, tres clases por la mañana, comida en casa, dos clases más por la tarde, rosario (con letanías cantadas los sábados) y la sala de castigados. Si el inspector leía tu nombre en clase te tocaba ir después del rosario de la tarde a pasar dos horas de pie en un húmedo y siniestro semisótano donde daban clase de día los gratuitos, esto es, los que no podían pagar. Yo estaba abonado a la sala. Mi currículo fue tan bueno en notas en las asignaturas como malo en conducta, en donde oscilaba regularmente entre la R de regular y la M de mala.

Cuando salí del colegio había oído más de 2.900 misas matutinas y otras tantas letanías vespertinas, de las que más de un 10 % eran cantadas. Con alguna frecuencia, me tocó seguirlas de rodillas sobre el frío mármol cuando te sacaban delante por hablar o jugar en la iglesia. Las letanías tenían su encanto al encadenar piropos a la Virgen, algunos tan sugestivos como Turris eburnea o Domus aurea, la torre de marfil o la casa dorada. Todo en latín, salvo los sermones, con la curiosa incrustación del Kyrie Eleison en griego que me había de sorprender cuando el primer eurodiputado heleno se dirigió a mí como presidente del Parlamento Europeo llamándome Kyrie Prodere. Por su parte, el profesor de música y organista animaba a veces el severo ambiente al intercalar oberturas de zarzuela entre la música sacra.

Mi irresistible pasión por la libertad de expresión que entonces consistía en hablar en clase o en la capilla me convirtió en abonado al castigo. El más tolerable era cuando te echaban de clase y tenías que formar de pie en el pasillo. El mejor sitio era la galería de bachiller, en cuyo ángulo estaba colgado el impresionante cuadro La última comunión de San José de Calasanz, de Francisco de Goya, antiguo alumno de la orden y paisano del santo. Fue la primera obra de arte seria que vi, y me hizo sentir admiración por el gran pintor aragonés y simpatía por el personaje, un cura que fundó una orden para educar a los pobres. En su recuerdo, me tocó formar en el patio cuando trajeron las reliquias de su lengua y su corazón.

Además del inspector, cada clase tenía dos cuidadores, uno nombrado entre los alumnos de la misma con responsabilidad de informar y otro mayor del último curso de bachiller. Tuve la suerte de que me tocara en este cargo el orador más brillante del colegio, Carlos López Riaño, después compañero de partido y escaño. La mayor prueba de confianza que recibí de los curas fue ser encargado de tizas, tarea consistente en ir todas las mañanas a la prefectura a recoger el cajón donde estaba tan preciado instrumental y devolverlo al acabar las clases. Un paseo en libertad, sin formar filas, esperar órdenes ni tener que chivarme de nadie.

Tampoco tuve suerte con la escasa vida asociativa posible en el colegio: mi paso por el Frente de Juventudes se limitó a un campamento en la sierra con nueve años del que tuvieron que sacarme por unos granos infectados —mis hazañas fueron fumar por primera vez y ver de lejos a unas mujeres bañándose desnudas—. De la Acción Católica me echaron porque no iba a los retiros de los jueves a cantar motetes, pues prefería aprovechar la tarde libre para ir al cine de programa doble por 5 pesetas.

El papel del cine para abrir nuestros ojos al mundo exterior fue decisivo. Representaba nuestra ventana al mundo. Un tanto esquizofrénica porque el programa se iniciaba con el NO-DO, noticiario que cantaba las excelencias del Generalísimo y la cantidad de pantanos, barcos y obras públicas que inauguraba para la patria. Tras el descanso, por un duro viajábamos a una sociedad norteamericana próspera, con protestantes y judíos que no tenían cuernos ni rabo, costumbres abiertas —agravadas por la censura, que transformó un adulterio en incesto en Mogambo