12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Contra

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

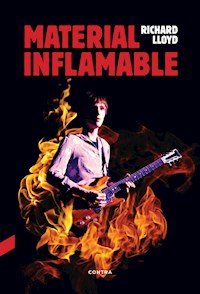

Richard Lloyd vivió en carne propia una de las épocas más fértiles y convulsas de la historia del rock. A partir de una serie de recuerdos, traumas, experiencias al límite y pensamientos entre visionarios y delirantes a modo de intensos fogonazos, el mítico guitarrista y fundador del grupo Television da buena cuenta de la gestación de uno de los mejores discos de rock de todos los tiempos: el seminal Marquee Moon (1977), cuyo diálogo-batalla de guitarras con Tom Verlaine marcó un antes y un después en la historia de la música popular. En estas páginas arrebatadas, también se reviven momentos fundamentales de la escena musical de finales de los setenta, como el auge del mítico club neoyorquino CBGB —un antro cuya programación Lloyd animó personalmente y que dio lugar a los primeros conciertos de los Ramones, Blondie, Talking Heads o los propios Television— y encuentros inolvidables con Jimi Hendrix, Keith Moon, Buddy Guy, John Lee Hooker, Keith Richards o Led Zeppelin. Pero Material inflamable es mucho más que una autobiografía musical al uso. Lejos de limitarse a relatar la manida tríada de sexo, drogas y rock and roll, Lloyd también explica su temprana experiencia con la locura y sus durísimos internamientos en los manicomios norteamericanos de los años sesenta, su fascinación por la guitarra como medio de expresión y trascendencia, y un anhelo espiritual sobrecogedor que lo llevó a construir un pensamiento mágico con el que oponerse a lo convencional y anodino. Todo ello conforma unas memorias originalísimas, intensas, directas e hilarantes que evocan en un registro entre la oralidad y la urgencia una vida marcada a fuego por la música.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Elogio deMaterial inflamable

«El inimitable Richard Lloyd es uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos.» Johnny Marr (The Smiths)

«Mi gran amigo y héroe musical Richard Lloyd ha vivido el tipo de vida para la que fue inventado el género de las memorias.» Jeff Tweedy (Wilco)

«Reirás, llorarás y alucinarás.» David Fricke, Rolling Stone

«Supera con facilidad a la mayoría de sus rivales en su amplia perspectiva de lo que supone una vida creativa.» Paul Trynka, Mojo

«Fascinante. El libro es casi zen en su aproximación filosófica y espiritual, y la experiencia de Lloyd —tanto la buena como la mala— nutre su naturaleza permanentemente curiosa.» David Chiu, The Huffington Post

«Material inflamable es una comedia avivada por el sexo, las drogas y el rock and roll, y aderezada con divertidísimas viñetas seleccionadas de una larga carrera de cinco décadas." Brad Cohan, Time Out New York

Everything Is Combustible: Television, CBGB’s and Five Decades of Rock and Roll

© 2018, Richard Lloyd

Publicado originalmente en inglés en EE. UU. por Beech Hill Publishing Company

Dirección editorial: Didac Aparicio y Eduard Sancho

Diseño y maquetación: Endoradisseny

Primera edición: Noviembre de 2019

Primera edición digital: Noviembre de 2019

© 2019, Contraediciones, S.L.

C/ Elisenda de Pinós, nº 22

08034 Barcelona

www.editorialcontra.com

© 2019, Elvira Asensi, de la traducción

© Michael Putland / Hulton Archive / Getty Images, del retrato de 1977 de Richard Lloyd de la cubierta

ISBN: 978-84-121300-0-3

Composición digital: Pablo Barrio

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.

A la memoria de mis abuelos John y Catherine Ewing (Pa Pa y Me Ma)

A mi querida esposa, Sheila Lloyd, a mi madre, Virginia Lloyd, y a mi hijo, Dylan Lloyd

Las generaciones se suceden…

PRÓLOGO

El tiempo nos ha enseñado que la música pop también está construida sobre historias. Las canciones y los artistas que las crean e interpretan no son más que el producto de estas. Las historias que rodean al rock, al igual que las que rodean a la literatura, el cine o la pintura, suelen ser invisibles o sesgadas. Lo que llegamos a percibir de ellas no son más que las consecuencias de esos relatos, pero, a su vez, dichas consecuencias apenas nos cuentan una parte de esa historia. No es necesario que nos cuenten la verdad, porque la verdad, cuando hablamos de mitos, de estrellas, de personas que dejan de ser únicamente eso para convertirse en artistas e incluso llegan a ser ídolos, puede resultar algo fastidiosa. Estoy convencido de que los ídolos, tal y como los concebimos a lo largo de la historia, y especialmente, a lo largo del siglo XX, se han terminado. La tecnología y las redes sociales han aniquilado ese misterio. David Bowie fue el último bastión de esa magia. No queda lugar para la imaginación, lo sabemos todo de las figuras admiradas. En cambio, hubo una época en la que apenas sabíamos algo, salvo que sucedían cosas fascinantes en lugares remotos. Hubo una época en la que apenas podíamos adivinar las pequeñas historias que hacían grandes a aquellos personajes cuyos discos comprábamos como podíamos y cuyas canciones nos aprendíamos con el corazón en la mano.

En 1977, había mensajes que llegaban a ti como un dardo. Se clavaban en la carne y te inoculaban un veneno curativo. Eran las reseñas de ciertos álbumes, artículos o entrevistas que hablaban de una nueva música. No la considerábamos nueva porque estuviera reinventando un género, sino porque recuperaba la energía y el poder catártico que hacía que los adolescentes se sintieran irremisiblemente atraídos hacia ella. Mirábamos fascinados aquellas portadas, ostensiblemente distintas a las de grupos y artistas establecidos, y las fotografías que las ilustraban y que servían como tarjeta de presentación. El rostro desafiante de Patti Smith en Horses; la amenazadora presencia de los Ramones en la cubierta de su primer disco; la expresión de los rostros de los cuatro miembros de Television en Marquee Moon, ajenos a cualquier tipo de emoción, con la mano de Tom Verlaine invitando casi de manera espectral a que penetres en su mundo.

Los tres álbumes a los que me he referido fueron escritos y registrados en Nueva York a cargo de artistas que en ese momento eran lo que hoy calificaríamos como emergentes. He elegido esos tres discos porque llegaban al público amparados por el poderoso reclamo de la fotografía, pero los he elegido sobre todo porque son obras importantes, hitos que van más allá de lo musical y que ayudaron a transformar una época. Nueva York fue, de manera involuntaria, un foco de acción fundamental para la cultura pop. Si en los años sesenta fue la meca de la pintura y las vanguardias aplicadas a la música, el cine y la performance, en los setenta lo fue del rock, que a su vez había absorbido las influencias de todos esos campos y las había integrado a su discurso. Una nueva generación de artistas estaba creciendo en las calles más olvidadas de la ciudad, cruzando las barreras entre estilos y disciplinas, creando un presente en el que la música era ahora el epicentro de actividades como la fotografía, la moda, la pintura o el cine. Eran tiempos románticos en una ciudad en la que la bancarrota propició que jóvenes artistas se instalaran en los barrios más desfavorecidos y que, desafiando al frío y el hambre, llevaran a cabo una misión tan terrenal como es vivir creando.

Y volvemos así a las historias. Hoy todo nos parece fácil. Todo está ahí, a nuestro alcance, tanto para quienes venimos del siglo XX —porque estamos de sobra familiarizados con ello— como para los más jóvenes —porque la información flota en todas partes—. El disco que yo descubrí casi por azar en una revista y después tuve que rastrear por tiendas de importación hoy se puede escuchar en nuestros teléfonos móviles. Apenas cuesta trabajo saber quiénes fueron, por ejemplo, Television, o saber qué hacían y descubrir cómo sonaban. Es, pues, un buen momento para empezar a escuchar las historias que sustentan, semiocultas, todo ese legado. En ellas están las claves de todo lo que ya conocemos. En ellas están los datos que nos permiten comprender mejor los hechos que rodean a esos discos y a los artistas que se convirtieron en mitos. Medio siglo después siguen brillando con una fuerza incombustible.

El mercado español anda escaso de esas historias específicas que reviven aquella época dorada: los años en los que Nueva York se convirtió en la cuna de eso que el mundo acabaría conociendo como punk. El tiempo alimenta esa mitología y el mercado editorial lo sabe. En Inglaterra y Estados Unidos circulan libros escritos por o sobre Debbie Harry, Patti Smith, Lou Reed y The Velvet Underground, Richard Hell, Ramones, Suicide, New York Dolls; también sobre los clubes que les dieron cobijo a todos ellos, desde el Max’s Kansas City al Mudd Club, pasando por el CBGB. Un extenso catálogo que ayuda a vislumbrar ese escenario humano y artístico en el que los egos, la autoafirmación, la supervivencia y el arte están en perpetuo estado de fricción. Así pues, Material inflamable llega en el momento perfecto. Se publica en el mercado español cuando el interés de estos relatos trasciende lo anecdótico, porque estos ya configuran en sí mismos parte de un fresco cultural del cual algún día se ocuparán también los libros de historia del arte y los museos.

Richard Lloyd fue miembro cofundador de Television. Estos, a su vez, fueron uno de los grupos principales de esa escena que empezó a gestarse a principios de los años setenta en Nueva York y que eclosionó a partir de 1976. Como suele ser habitual, Television fue una banda cuyo magnetismo y equilibrio dependían de dos talentos; un grupo que tenía en su seno a dos componentes que también eran material inflamable; una formación que hizo historia creando una música que, en tiempos de revolución sonora, hizo del virtuosismo poesía sonora; un milagro de vida breve y trayectoria intensa que nos regaló un álbum eterno llamado Marquee Moon.

La historia que nos cuenta Lloyd en estas memorias —llamarlo autobiografía sería erróneo, tal como nos advierte él mismo tan solo unas páginas más adelante— abarca todo ese periodo que ya puede ser calificado como legendario sin peligro de incurrir en un léxico mimético. Esos años vitales conforman su eje; los años de la vida en Nueva York cuando todavía es un estudiante; la toma de contacto con las drogas y la música; la relación con su primera guitarra, a la que bautiza como Samantha; su paso por hospitales, psiquiátricos y de medicina general; los encuentros con la aristocracia del rock & roll, que incluyen historias con John Lee Hooker, Led Zeppelin, Keith Moon, Jimi Hendrix, Keith Richards y, por supuesto, Lou Reed, con quien acabaría intercambiando impresiones acerca de la estancia en hospitales mentales de la ciudad como Creedmoor.

Lloyd nos ofrece una visión privilegiada de un tiempo y un lugar que admite todo tipo de interpretaciones. Su relato sirve para completar lo que ya se apuntaba en un libro fundamental como es Por favor, mátame, de Legs McNeil y Gillian McCain, y también para rebatir algunos detalles de I Dreamed I Was a Very Clean Tramp (2013), las memorias de Richard Hell, miembro fundador de Television cuyo ego no tardó en colisionar con el de Verlaine. Pero, sobre todo, Material inflamable, sirve para darnos una visión personal de unos hechos que siempre necesitan ser narrados desde diversos ángulos. En este caso, el estilo del autor es fundamental. Despreocupado, en ocasiones inocente, lleno de humor y casi siempre exento de rencor —la expresión «pero eso ya es agua pasada» aparece en más de una ocasión en el texto—, Lloyd nos cuenta su historia haciendo hincapié en los detalles que para él —y para el lector— resultan más relevantes.

La voz de Richard Lloyd recorre estas páginas con una naturalidad contagiosa. Es de agradecer que nos ahorre datos nimios y se centre en construir capítulos a partir de anécdotas y acontecimientos concretos que no lastran la lectura del libro. Él mismo se jacta de poseer una memoria fotográfica, lo cual resulta de gran ayuda a la hora de reconstruir ese pasado que en ocasiones tan valioso resulta para quienes nos asomamos a esta ventana de sus recuerdos. Sus digresiones también marcan una diferencia. Desde el principio nos hacen ver que estamos ante un narrador que no se limita a contarnos lo que vio, sino que también necesita contarnos cómo lo vio. Nos dice que nació siendo ya mayor, que fue una especie de bebé que miraba a los adultos con una expresión tan grave que parecía que él fuese en realidad otro adulto más. Lloyd también nos habla de su capacidad para viajar más allá de su cuerpo y de una cualidad mental que él denomina «pensamiento mágico», que le permite vivir y analizar las experiencias desde una perspectiva tan personal como intransferible.

Todo esto le confiere a Material inflamable un encanto y un interés no demasiado habituales en este tipo de obras, en las cuales la voz protagonista tiende a proteger su imagen pública por encima de todo. Lloyd no tiene nada que perder. El peso de la leyenda de Television no descansa directamente sobre él, aunque queda claro que, sin él, no habrían existido ni Television ni dicha leyenda. Material inflamable está poseído por el espíritu que refleja esa instantánea de David Godlis que ilustra la cubierta. Es un título que expresa perfectamente lo que son estas historias y también definen a su narrador. Estas memorias no podían llamarse de otra manera. Merecen ser leídas con la misma pasión con la que los actos aquí rememorados fueron vividos, perpetrados y disfrutados.

RAFA CERVERA, OCTUBRE DE 2019

PREFACIO: ESPERANDO PARA SUBIR A LA MONTAÑA RUSA

HE LEÍDO UNAS CUANTAS BIOGRAFÍAS, autobiografías y memorias, muchas de ellas relacionadas con el rock. Algunas biografías y autobiografías ponen a prueba mi paciencia con unas genealogías descomunales al contar cómo el bisabuelo de fulano atravesó el Atlántico en una barca con treinta y nueve centavos en el bolsillo, y cómo engendró al abuelo que engendró al padre de la persona cuya biografía estoy leyendo. También es habitual que incluyan cómo conocieron sus antepasados a sus respectivos cónyuges, su manera de ganarse la vida y todo tipo de información carente de interés (al menos para mí) para ayudarme a entender cuáles son sus raíces. En estos casos me obligo a seguir leyendo a la espera de que llegue el momento mágico que me interesa: cuando la persona cae en la cuenta de cuál es su destino, cómo este se le presenta, lo que le depara y su reacción ante ello. Por regla general, suelo saber ya algo acerca de la persona —si no, no me habría comprado su biografía— y de la envergadura de su éxito o tragedia, o de ambas cosas.

El primer tercio del libro se me hace muy pesado, como a alguien que hace cola para subir a la montaña rusa. Espero a que llegue ese momento en que bajan la barra de seguridad y ya no hay vuelta atrás; ese momento mágico en que la cadena se engancha al vagón por debajo y empieza a impulsarlo hacia arriba, cuando este alcanza la cima y va lentamente arqueándose para la caída libre. Luego llegan las subidas y las bajadas, los cambios de gravedad, de torque, tan peligrosos como excitantes. Mi montaña rusa empezó el día en que nací en este planeta-manicomio.

Este libro no es una autobiografía, son mis memorias. No sé muy bien cuál es la diferencia, pero imagino que la autobiografía relata la vida de la persona de una manera más o menos cronológica, fáctica, puede que incluso objetiva, mientras que las memorias están basadas en los recuerdos en primera persona. Los recuerdos siguen sus propias reglas, y la primera es que son subjetivos: nadie más ve los hechos objetivos desde la misma perspectiva. Los hechos en sí mismos carecen de significado, son los seres humanos quienes les otorgan significado, y estos significados solo existen en la invisibilidad, dentro de cada persona. Las autobiografías tienen como objetivo describir de manera precisa la vida de una persona; las memorias te permiten entenderla algo mejor y compartir su vida desde dentro.

Así que este libro son mis memorias. A menudo le pido a la gente que me cuente sus primeros recuerdos, da igual que sea una imagen, un sonido o todo un conjunto de cosas, y me sorprende lo difícil que puede resultar este ejercicio y lo impreciso que puede resultar el fenómeno del recuerdo. No es mi caso. Mi primer recuerdo es tan firme como la tierra que piso.

Hay un juego popular entre los chavales que consiste en sentarse uno frente al otro y decir: «Estoy soñando y tú eres parte de mi sueño». Ambos lo repiten sin parar hasta que ninguno está seguro. ¿Cómo podemos saber qué es real y si nuestros recuerdos son fieles a la realidad? Supongo que depende del mecanismo interno de cada uno. Yo siempre he tenido unos recuerdos muy vívidos. Me he esforzado mucho y de manera muy autodestructiva por intentar borrar esa memoria fotográfica, pero nada de lo que he hecho ha servido para atenuarla lo más mínimo.

Este libro empezó como una serie de historias narradas en voz alta siguiendo la tradición del relato oral. Se trata de un método antiguo que se remonta a una época en la que el narrador y el público tenían una relación muy estrecha y las historias se contaban en un tono coloquial proclive al detalle y a la carga emotiva. Puede que esto no concuerde mucho con la tendencia literaria actual, que se inclina por un estilo de concisión y expresividad encorsetadas, pero es ideal para mí, que tengo una memoria eidética, y que además soy músico y compositor de profesión.

1.HOLA, PITTSBURGH

NACÍ EL 25 DE OCTUBRE DE 1951 A LAS 8:15 P. M. en Pittsburgh (Pensilvania). Solo sé que era Pittsburgh porque me dijeron que era Pittsburgh. Pittsburgh no es más que una palabra, y mis recuerdos están plagados de habladurías.

Todos nuestros recuerdos están llenos de habladurías que a veces se mezclan con nuestras impresiones fácticas y sensoriales, de manera que todo queda enmarañado y a duras penas sabemos qué recordamos, pero no nos queda más remedio que fiarnos de esta memoria distorsionada, porque es lo único que tenemos en que basarnos.

En 1951 solo habían transcurrido seis años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y fue cuando se inició la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En aquel momento la gente vivía en un estado extraño a medio camino entre la euforia de la recuperación de la guerra y la amenaza de la aniquilación nuclear. Pittsburgh era una de las ciudades industriales más importantes del este del país donde se forjaba acero que luego se enviaba a Detroit y a otros lugares para fabricar coches y rascacielos. Yo fui a parar a este mundo en ese momento en una ciudad siderúrgica, del lado equivocado del río y de las vías del tren.

Nací en el centro, en el Hospital General Northside, y mis por aquel entonces jóvenes padres vivían cerca de allí en la casa de mis abuelos paternos. Mi padre se llamaba Joseph Alt, y era un joven alto y desgarbado de ascendencia alemana; alt significa viejo en alemán. Me bautizaron con el nombre de Richard John Alt, que es lo que ponía en mi certificado de nacimiento hasta que me cambié el nombre legalmente a los nueve años por el de Richard Lloyd. Lloyd es el apellido de mi padrastro, David Lloyd.

Mi madre se llamaba Virginia Ewing hasta que se casó a los dieciocho años. Yo soy medio alemán y medio escocés e irlandés a partes iguales: un cóctel del norte de Europa. Mis padres se separaron cuando tenía tres meses y me fui a vivir con mi madre y mis abuelos maternos, John y Catherine Ewing, que vivían en Homestead (Pensilvania), un barrio a las afueras de Pittsburgh que era la sede de la US Steel y de la Bethlehem Steel1.

Homestead tenía un pasado histórico agitado. Recuerdo claramente que reposaba sobre una enorme colina, al pie de la cual estaban las vías del tren, los astilleros, las fábricas de acero y el río. Creo que era el río Ohio, pero quizá fuera el Monongahela o el Susquehanna, por eso el estadio de fútbol americano se llamaba Three Rivers Stadium, porque los tres ríos confluyen en Pittsburgh. Homestead era un lugar más bien decadente, lo que yo llamo de clase baja-alta más que de clase media-baja. Los tejados de las casas tenían un tono anaranjado debido a la gran cantidad de polvo y herrumbre producidos por las fábricas de acero, y toda la ciudad estaba saturada de dos cosas: iglesias y tabernas.

La mayoría de la gente trabajaba en las fábricas de acero y el resto conseguía trabajo en las minas de carbón cercanas. Esos eran los dos principales tipos de trabajo a elegir, como en el menú de un restaurante chino: el menú A o el menú B; fábrica de acero o mina de carbón. Al otro lado del río había un barrio mucho mejor y más próspero que, a pesar de tenerlo a tiro de piedra con solo atravesar un puente, era territorio inaccesible, así que puedo decir literalmente que nací del lado equivocado de las vías del tren y del río.

Me imagino que mi madre se quedaría destrozada al divorciarse de mi padre siendo yo muy pequeño. Apenas lo vi después de aquello. Se alistó en la Marina cuando yo tenía tres años y nunca lo he vuelto a ver ni tengo el menor interés. No cabe duda de que mi madre quería largarse de la casa de sus padres fuera como fuera; quería ser actriz, lo que hizo que acabara en Nueva York. Me llevaron a reunirme con ella cuando yo tenía seis años.

El primer trabajo que tuvo mi madre fue de camarera sirviendo refrescos en una cafetería por el centro. A la hora de comer aparecía por allí un joven alto, rubio y guapo y pedía un refresco. Mi madre tenía diecisiete años y mi padre tendría unos dieciocho, y empezó a ir por allí más a menudo y a quedarse un rato, y se enamoraron. Poco después se casaron y mi madre se quedó embarazada de mí. La manera que tenía mi padre de ganarse la vida a los dieciocho años era un cachondeo. Había un cabaré a la vuelta de la esquina donde las vendedoras de cigarrillos se paseaban entre el público en los entreactos de las estríperes y de los humoristas mientras unos chicos jóvenes deambulaban con los brazos abarrotados de relojes que ofrecían a la venta; eso era lo que hacía mi padre: vender relojes en un club de estriptis. Se podía decir que estaba un escalón por encima de los vendedores de feria, porque al menos podía ver a las chicas. El caso es que mis padres se enamoraron y según me contaron se casaron y, pam, mi madre se quedó embarazada de mí. Hasta aquí todo muy fácil.

Lo difícil para los jóvenes que habitan esta granja de personas llamada Tierra es llegar a mantener unas relaciones estables, sobre todo si aún no se han separado de sus familias ni de sus barrios, y este tipo de relaciones suele ser volátil y estar destinado al fracaso. Mis padres biológicos tampoco fueron una excepción y no empezaron con muy buenas perspectivas que digamos.

Al nacer yo nos mudamos a la casa de los padres de mi padre y acto seguido empezaron las broncas. Mi madre no le caía bien a su suegra, que pensaba que su hijo se había precipitado casándose tan pronto. Según mi madre, hubo un momento en que llegó a su límite y supo que tenía que marcharse de allí; fue cuando llamó al servicio de pañales para decirles que cambiaran la dirección de envío a la de la casa de sus padres. Acto seguido, llamó a sus padres para preguntarles si podía volver a casa con el bebé.

Ese momento debió de ser tremendamente difícil para mi madre, que tuvo que afrontar la ruptura de su matrimonio y con un bebé a su cargo. Seguro que pensó que había fracasado, y probablemente ese sentimiento la acompañó durante mucho tiempo. Recuerdo vagamente a mis abuelos paternos, pero esos recuerdos son tan vagos que no me permiten evocar ninguna imagen clara. Cuando tenía tres años mi padre se alistó en la Marina y se hizo soldador. Justo antes de embarcarse, vino a casa y me regaló un traje de marinero como el que llevaba puesto; me lo puse y me balanceó en su rodilla entre risas y me contó un chiste que me hizo mearme encima. Entonces me cogió, con aquel manchurrón de meado cubriéndome la entrepierna, me endosó a mi madre y le dijo: «Toma, todo tuyo», y acto seguido se despidió. Adiós, Joe; hola, Pittsburgh.

2.SOBRE MI NACIMIENTO

SEGÚN CUENTA MI MADRE, el día en que nací sintió que iba a dar a luz y se fue al hospital, pero allí le dijeron que se fuera a casa porque no esperaban que el nacimiento se produjera hasta el día siguiente. Cuando ya se iba, cambió de opinión y dio media vuelta. Asegura que nada más ingresar, se puso de parto y me trajo al mundo.

Según cuenta mi madre, cuando me tuvo en brazos por primera vez yo parecía mirarla muy serio y también parecía un señor mayor; dice que era como si la estuviera «escrutando» y que la asusté, pero que al cabo de uno o dos minutos se me apaciguó la mirada y volví a mi estado de bebé, cerré los ojos y me quedé dormido. Dice que estaba cerciorándome de que realmente fuera mi madre. Me creo lo que me cuenta porque yo no nací «niño»; siempre fui muy mayor. Más adelante me volví niño, pero solo un poquito. La observaba para evaluar la situación en la que me había metido.

El primer recuerdo nítido que tengo es de estar en la cuna en el salón de la casa de mis abuelos en Pittsburgh intentando ponerme de pie. Como, según mi madre, a los nueve meses ya andaba, esto sucedió bastante antes. Estaba aprendiendo a ponerme de pie aferrándome a los barrotes de la cuna; me temblaban las piernas y la cabeza se me tambaleaba sin cesar porque era demasiado grande para mantenerse erguida. Al cabo de un rato me empezaron a ceder las manos y supe que me iba a caer, así que me solté e intenté sentarme y caí cómodamente sobre el pañal y luego de espaldas. Recuerdo que confié en no darme en la cabeza para no perder el conocimiento y preguntarme hasta qué punto sería capaz de controlar los músculos durante la caída. Ni me golpeé la cabeza contra el fondo acolchado de la cuna ni perdí el conocimiento, así que giré la cabeza de lado a lado para mirarme los brazos que habían quedado totalmente extendidos.

Al mirar hacia la izquierda vi que mi mano izquierda era más bien regordeta. Usé mi voluntad para doblarla hasta hacerla un puño y me asaltaron toda una serie de pensamientos como si se tratara de un acorde musical: ¿Cómo he llegado hasta aquí, al cuerpo humano? ¿Había hecho algo mal? Tendría que aprender a coordinar este cuerpo, a andar y a hablar, y tendría que interactuar con los que habitaban cuerpos similares. Ninguno de ellos parecía tener ningún problema al respecto, y parecían sentirse a gusto allí, pero yo me encontraba estancado entre todos ellos pensando que probablemente acabaría quedándome dormido como ellos. Me iba a tocar quedarme allí unos cuantos años y tenía mucho trabajo por delante.

Sabía a ciencia cierta que había estado en otro sitio antes de llegar a este cuerpo y que ese «otro sitio» no estaba restringido por las leyes que regían este espacio físico. Me perseguía el recuerdo de aquel lugar donde había más libertad; no paraba de repetirse el recuerdo de aquel lugar del que en cierto modo me habían obligado a marcharme para llegar aquí y nacer. Aquel lugar me parecía, y me lo sigue pareciendo, inalcanzable.

Cuando tenía entre uno y dos años empecé de manera consciente a tratar de recuperar aquel recuerdo, porque no quería olvidarlo; se iba volviendo vago y etéreo a medida que intentaba adueñarme de él. Me sentaba sobre los talones y me quedaba quieto el máximo tiempo posible intentando recordar. Me concentraba y me pasaba largos ratos intentando seguir la delicada pista que me llevaba hasta él. A medida que guardaba más silencio me iba dando cuenta de algunas de las cosas que se interponían en mi camino.

Para empezar, me percaté de que la respiración de mi cuerpo no me dejaba concentrarme, así que empecé a practicar cómo dejar de respirar para poder concentrarme mejor en aquel hilo vago y etéreo. No es que «contuviera» la respiración; me limitaba a buscar un lugar tranquilo y a no respirar. También me percaté del golpeteo en el pecho, que no paraba de latir, y vi que me encontraba bloqueado. Traté de parar el latido de mi corazón usando mi propia voluntad para poder concentrarme mejor, pero vi que no podía, que aquel sonido me impedía abstraerme por completo. Tenía la sensación de que si conseguía alcanzar la paz absoluta sería capaz de conectar con aquello que buscaba. Esto continuó sucediendo día tras día en cuanto estaba solo, y luego, cuando tenía más o menos dos años, empezó a ocurrir algo nuevo: fui capaz de dejar de respirar sin más durante largos lapsos de tiempo.

Recuerdo pensar que era supuestamente imposible que pasara tanto tiempo sin respirar. Pensé que aquella creencia consensuada en el hombre y su posibilidad de ejercer autoridad sobre sí mismo y su cuerpo y el mundo fenoménico era un error y estaba limitadísima, y que el peso de aquella creencia consensuada era lo que mantenía el orden de las cosas. También me percaté de que no podía permitir que nadie se enterara de mi nuevo hallazgo. Imagino que otros niños aprenden cosas similares acerca de las limitaciones de este consenso por el que se rige el ser humano, y que luego abandonan su propia autoridad interior a una edad temprana. Puede que solo se trate de pura fantasía y de un pensamiento mágico producto del proceso de formación y desarrollo del sistema nervioso.

Un día, estando arrodillado en el salón, sucedió algo espectacular. Al dejar de respirar, me empezó a resultar cada vez más natural el estar allí sentado, así que «me solté» y mi «yo» salió flotando fuera del cuerpo y ascendió como si fuera una cometa cuando sopla un viento suave. Miré hacia abajo y allí estaba mi cuerpecito sentadito tranquilamente, sin respirar. Parecía estar ligado a una especie de hilo o cuerda elástica; en ese momento me sentía más libre, aunque seguía estando atado, así que se me ocurrió ponerme a explorar.

Me pregunté cuánto podría estirar la cuerda sin que se soltara del cuerpo, y si podría atravesar las paredes y salir de la habitación, pero enseguida me percaté de varias cosas, como de lo inexperto que era. ¿Qué pasaría si se soltara la cuerda y perdía de vista al cuerpo y no sabía volver? Parecía estar solo, pero ¿y si me topaba con otras fuerzas por ahí afuera? ¿Qué haría entonces? También empecé a plantearme cuánto tiempo podría aguantar el cuerpo sin respirar estando yo alejado de él. Todo el mundo estaba en el otro lado de la casa y me empecé a asustar. ¿Y si entraban en la habitación antes de que me diera tiempo a meterme de nuevo en el cuerpo? ¿Qué pensarían? ¿Y si me quedaba fuera y dejaba que se muriera el cuerpo? Recuerdo que pensé que aquello sería totalmente injusto y cruel para mis guardianes, que no entenderían nada de lo que pasaba. Incluso en el caso de que consiguiera llegar a otro lugar mejor, no podía dejarlos allí sufriendo.

Me dispuse a regresar al cuerpo, pero vi que no podía volver a conectar con él; lo atravesaba sin cesar como si fuera un fantasma y me entró el pánico, que me duró un buen rato. Cuando se me pasó, conseguí entrar en sintonía con el cuerpo, pero vi que no era capaz de volver a conectar totalmente. Logré encontrar algunos «corchetes» en varios puntos del cuerpo que me permitirían engancharme a él otra vez; eran como los «corchetes» que sujetan los pantalones vaqueros, o como los tornillos que sujetan el casco de una escafandra.

Decidí empezar a respirar antes de que alguien me pillara, pero me percaté de que se me había olvidado cómo accionar los músculos, ya que la respiración no era lo que se dice un hábito adquirido a tan tierna edad. Aquello me provocó un ataque de pánico y pensé que igual me tocaba presenciar la muerte del cuerpo. Daba la impresión de que el cuerpo podría haber permanecido así durante bastante tiempo sin peligro alguno, pero una vez retomé la conexión con él, fue como si se activara una especie de cronómetro y tenía que intervenir antes de que se me agotara el tiempo, así que seguí intentándolo una y otra vez, como alguien que intenta arrancar una moto o una cortadora de césped, hasta que acabé por conseguir reavivar el cuerpo de algún modo y empezó a respirar.

Más adelante, fui a preguntarles a mi madre y a mi abuela si sabían algo sobre la respiración y la meditación, y les expliqué con mucha delicadeza lo que había estado haciendo y que había tenido algunas «experiencias». Ambas me contestaron que no tenían experiencia en ese tipo de cosas, así que al ver que no tenía ningún mentor, decidí dejar estar aquellos experimentos.

Recuerdo perfectamente varias cosas más de aquel año. Me sorprendía poder entender la mayoría de las cosas que decía la gente; era consciente de que no sabía hablar muy bien, pero recuerdo sentir curiosidad por cómo era capaz de conocer el significado de las palabras que decía la gente, ya que recuerdo que no había hecho nada por aprender eso, así que me parecía raro que pudiera entender el lenguaje que usaba la gente a mi alrededor.

Eso no era todo; tenía otros tipos de conocimiento a mi alcance. Sabía que era capaz de entender la mayoría de las cosas que la gente decía aunque hubiera algunas palabras que no entendiera y tuviera que deducirlas por el contexto, pero cuando pensaba para mis adentros no usaba ese lenguaje, así que me preguntaba cómo era mi manera de pensar. Era una especie de percepción directa unida al concepto. Es muy difícil explicarlo con palabras, pues son más como una especie de imágenes, imágenes metafóricas. Pensé que aprendería el lenguaje y a hablar y que poco a poco ese lenguaje se convertiría en mi principal manera de pensar, como la del resto de la gente.

Sucedía otra cosa muy curiosa: podía ver a los demás, incluidos los adultos de mi alrededor, de tal modo que podía ver su estado emocional como si fueran una especie de imágenes mentales, y lo asombroso es que no tenían que hablar en voz alta. Cuando lo hacían, me percataba de que las palabras y las «imágenes mentales» que se sucedían en su interior no se correspondían. Esto me llevó a concluir que la gente estaba deslavazada; que había perdido la conexión básica con su «yo» interior, y, lo más importante, que mentía de manera inconsciente porque sus palabras y sus intenciones no se correspondían. Todo esto le resultaba muy extraño a mi «yo» interior, que se regía por una unidad donde pensamiento y sentimiento iban a la par. Mi manera de pensar y de sentir estaban superpuestas y se solapaban, mientras que en el adulto parecía que había dos o tres personas en un solo pack: por un lado estaban las palabras y su preocupación acerca de lo que los otros organismos pensaban de ellos, y por otro, su verdadero gesto, o gesto interior. Caí en la cuenta de que estar rodeado de adultos en aquel momento era como experimentar una doble exposición, como si bizqueara un poco. No era muy cómodo que digamos, pero con la edad empezó a remitir, y el foco y la profundidad de mi visión fueron cambiando. A final acabé por perder la mayor parte de aquella fuerza de visión y solo podía oír las palabras.

Ya no seguí con los intentos de dejar de respirar, pero lo que sí que hice fue empezar a «jugar» con la respiración y a hacer algunos ejercicios, todo esto cuando tenía tres o cuatro años. Practicaba todo tipo de ejercicios de respiración: resollar y jadear; respirar de manera segmentada; respirar por un orificio nasal, por el otro, o ir alternando las fosas nasales siguiendo varios patrones, contando la respiración y cambiando las pautas entre las inhalaciones y las exhalaciones. Me imaginaba que la respiración era una substancia que podía dirigir hacia diferentes partes del cuerpo: haciendo como si la respiración fuera una taladradora o una sierra eléctrica, imaginando que la respiración se pudiera trasladar a los objetos y abollar paredes, que pudiera alcanzar todo tipo de distancias o que pudiera cambiar la forma de mi cuerpo, ya fuera aumentándola o disminuyéndola.

También viví otra experiencia interesante que, más adelante, cuando me puse a leer libros de yoga me sorprendió ver que aparecía mencionada. A veces tenía sudores, sentía cosquilleos, vibraba, me desvanecía y empezaba a temblar; de vez en cuando me entraban sacudidas y me ponía a saltar por la habitación como un insecto. Empecé a sufrir breves desvanecimientos, a desmayarme y a despertarme en otras partes de la habitación. Una tarde, mientras hacía mis ejercicios de respiración, ocurrió la gota que colmó el vaso. Perdí el conocimiento y al abrir los ojos al despertar solo veía un trozo de madera; pensé que igual me había muerto y que lo que veía era el interior del ataúd, pero una vez recobré el sentido totalmente me di cuenta de que estaba debajo de una mesa grande. Vete tú a saber cómo acabé allí, pero me empezó a preocupar que pudiera partirme la cabeza o lastimarme el cuerpo de manera irreparable si seguía por ese camino, así que dejé estar los ejercicios de respiración.

3.LA PRIMERA FIESTA DE CUMPLEAÑOS

LA PRIMERA FIESTA DE CUMPLEAÑOS que recuerdo fue cuando cumplí tres años. Me regalaron un coche de pedales. Cuando sacaron la tarta y mi madre me dijo que soplara las velas y pidiera un deseo, le dije que no; me lo volvió a pedir y le volví a decir que no; me lo volvió a pedir, y añadió que las velas se estaban consumiendo y que los demás niños querían comerse la tarta, y que por eso debía pedir un deseo y soplar las velas. La miré levantando la cabeza y le dije: «Madre, me das alojamiento, comida, ropa, cuidados y amor. No deseo nada más».

Llegado ese punto, mi madre se puso de los nervios y me dijo que no hacía falta que compartiera mi deseo con los demás, pero que por favor soplara las velas. Si bien aquello me resultaba factible, yo seguía sin querer nada para mí, así que pedí que se cumplieran los deseos de todos los demás allí presentes y así, si yo ganaba algo, sería de manera accesoria.

La verdad es que no deseaba nada en especial, pero cuando vi aquel coche rojo se me fue la olla. Todos querían conducirlo y yo lo quería para mí solo, así que formamos una cola bien larga y a todo el mundo le llegó su turno para conducir mi cochecito rojo, del que me sentía muy orgulloso. Supongo que al fin y al cabo sí que quería algo, pero éramos tan pobres que yo mismo me había sacado esa idea de la cabeza.

Teníamos un pianito minúsculo con veintiocho teclas afinadas que yo solía tocar a menudo; tocaba una nota y luego me quedaba escuchando cómo se disipaba. Me preguntaba cómo podía desaparecer sin más, y llegué a la conclusión de que no podía, de que la nota seguía sonando sin cesar hasta perderse en el universo. Llegaba a tocar dos notas a la vez, y compuse unas cuantas piezas que sonaban muy barrocas, pero cuando intentaba tocar tres notas a la vez, me bloqueaba; unas veces sonaba bien y otras, no. Le pregunté a mi abuela si me podía enseñar a tocar el piano y me dijo: «Lo siento, cariño, pero yo no sé tocar el piano; pregúntale a tu madre, a ver». Le pregunté a mi madre y me dijo, un tanto exasperada, que ella tampoco sabía tocar el piano. Su tono me hizo darme cuenta de que en realidad estaba pensando en ella y en todo lo que nos faltaba por ser tan pobres; y cuando le pedí ir a clases de piano me dijo que no nos lo podíamos permitir porque éramos demasiado pobres.

Volví a mi piano de veintiocho teclas, que tocaba siempre que podía. Me inventaba alguna que otra pieza musical e improvisaba, siempre motivado por los sentimientos, y asociaba de manera consciente la música a los sentimientos. A veces me frustraba y me ponía a tocar con los puños y a hacer glissandos con la uña del pulgar. Algunas teclas terminaron por romperse de tanto tocar con los puños, y ahí se acabó lo de tocar el piano. Ahora que tengo un mejor entendimiento de la música, no soporto los instrumentos de teclas, porque nunca acaban de estar bien afinados y no puedes doblar notas2. Esa es una de las razones por las que adoro la guitarra, el sitar y la harmónica; porque en todos ellos puedes doblar notas. En el saxofón también se puede si eres capaz de controlar la respiración, y yo no lo era.

Todo esto ocurría en Homestead, donde mis abuelos alquilaban los pisos de arriba de su casa a diferentes inquilinos. Colocábamos una piscinita hinchable en el patio trasero para refrescarnos en verano. Para entonces yo ya pasaba todo el año escolar en Nueva York, y solo iba a Homestead a pasar las vacaciones de verano con mis abuelos.

Un verano, cuando tenía ocho años, me fui al bosque con unos chavales y uno dijo: «Mirad, aquí hay moras». Me sugirieron que probara aquellas moras, porque estaban deliciosas. Al preguntar a los demás si querían, me dijeron que no, que ya se habían puesto las botas antes. Lo que no sabía es que aquellas moras crecían en una zona de hiedra venenosa y que me estaba intoxicando. No sé si sabéis lo que es sentir una picazón que recorre todo el interior del cuerpo, desde la boca hasta el culo, pero fue toda una experiencia. Se me hinchó la cara y parecía Linda Blair en El exorcista con aquella erupción cutánea y aquellas ampollas supurando pus.

Me llevaron al hospital y allí me dijeron que no podían hacer nada. Cuando pasaban visita, los médicos venían a verme simplemente porque la mayoría nunca había visto una erupción cutánea por hiedra venenosa. Me enviaron de vuelta a Nueva York, poco menos que delirando. Fuimos en autobús y me acompañó mi abuela. El autobús tenía que hacer más paradas de lo normal para que mi abuela pudiera ir a por agua fría para ponérmela en la frente. Me pasé todo el trayecto desmayándome una y otra vez, pero para cuando llegamos a Nueva York ya pude bajar del autobús por mi propio pie. Mi madre no me reconoció a primera vista y preguntó: «¿Dónde está Richard?». Entonces mi abuela le explicó toda la historia de la erupción cutánea por hiedra venenosa y me señaló con el dedo y mi madre se quedó lívida. Vi que había un fotomatón que te hacía cuatro fotos por veinticinco centavos y quería tener algún tipo de prueba del estado en que me hallaba, pero mi madre me dijo que no iba a permitir que su hijo saliera así en una foto, que parecía un monstruo. Sigo enfadado con ella por aquello, porque me gusta tener pruebas de los estados por los que atravieso.

4.RICHARD DESCUBRE LA ELECTRICIDAD Y OTROS EXPERIMENTOS

CUANDO TENÍA UNOS CUATRO AÑOS nos compramos uno de los primeros televisores que hubo en el barrio. Creo que era de la marca Zenith y tardaba unos minutos en encenderse, durante los que solo se veía un puntito de luz en el centro de la pantalla. Solo había tres canales, que solo emitían un par de horas al día. Recuerdo que a mi abuelo le sacaba de quicio que hubiera que encender el televisor al menos cinco minutos antes de que empezara el programa que queríamos ver, y nos quedábamos allí sentados esperando en un estado próximo al pánico confiando en que la tele se encendería a tiempo. Me advirtieron de los peligros de la electricidad y me dijeron que nunca tocara el enchufe.

Aquello despertó mi curiosidad y empecé a preguntarme qué sería eso de la «electricidad» y por qué venía con una etiqueta de advertencia, así que decidí averiguarlo por mí mismo cuando todo el mundo estaba en otra parte de la casa. Encendí el televisor y lo desenchufé solo a medias; me chupé el pulgar y el índice de la mano derecha y los coloqué entre el enchufe y la toma de corriente y sentí cómo la electricidad me subía por la mano y seguía por el brazo hasta llegar al hombro, y aprendí de inmediato varias cosas acerca de ella; primero, que tenía más fuerza que cualquier otra cosa que hubiera experimentado hasta entonces, y segundo, que yo no le interesaba lo más mínimo; no sé si maléfica será la palabra adecuada, pero el caso es que a la electricidad le daba absolutamente igual. Claramente iba buscando algo. Recuerdo pensar que si se me metía en el pecho se haría con el control de mi cuerpo, me desbancaría. Sabía que tenía que enfrentarme a ella y dejarla estar; por suerte, a pesar de que parecía tener los dedos pegados al enchufe, conseguí abrir la mano y soltarme. Sentí un cosquilleo en el brazo derecho durante varias horas; me duró varios días y aún guardo el recuerdo de aquella sensación. Me preocupaba un poco que aquel cosquilleo en el brazo no se fuera nunca, así que cuando desapareció sentí un gran alivio.

Entre los cuatro y los cinco años empecé a experimentar con los sentidos. Me paseaba por casa con una venda en los ojos, o con los ojos cerrados, intentando percibir las paredes y los muebles solo a través del tacto. A mi madre no le hacía ninguna gracia y me obligó a dejar de hacerlo. También me ponía tapones en los oídos o me los tapaba con los dedos para dejar de oír y así intentar escuchar los sonidos internos; un día me tapaba un oído para ver qué sentía y al día siguiente cambiaba al otro oído. Me ponía tapones en las fosas nasales para así poder prestar atención a la fosa nasal derecha o izquierda de manera independiente. Me di cuenta de que a través del sentido de la vista nos llega muchísima más información de la que realmente necesita el organismo para funcionar.

Normalmente parpadeamos unas quince veces por minuto con breves interrupciones visuales, así que me planteé qué pasaría si revertíamos el patrón del parpadeo y me puse a dar vueltas con los ojos cerrados y solo los abría de vez en cuando; quería saber cuál era la cantidad mínima de información visual que necesitaba para poder desenvolverme. Me dedicaba a cruzar la calle y a ir así por la acera, con los ojos cerrados salvo un parpadeo mínimo para ver qué había cambiado, lo que hacía que el mundo pareciera un folioscopio.

Tenía experiencias recurrentes relacionadas con el tiempo, y una de ellas continuó hasta la adolescencia. De repente sentía que el mundo iba más despacio, que todo empezaba a moverse a cámara lenta, y así yo disponía de tiempo indefinido para pensar en mis propios movimientos y en mi manera de actuar ante todo lo que ocurría. Por regla general, aquello resultaba la mar de placentero, pero a veces daba miedo. Igual se trataba de algún tipo de episodio epiléptico.

Cuando empecé a ir al colegio con seis años dejé de lado muchas de aquellas actividades, porque a nadie más le interesaban. Cada vez que sacaba a colación cualquier cosa que me interesaba o preguntaba algo, me miraban mal, o cosas peores.

5.«¿QUÉ QUIERES SER DE MAYOR?»

A LOS NIÑOS SIEMPRE LES PREGUNTAN qué quieren ser de mayores. Más allá del hecho de que, para empezar, yo nunca hubiera querido estar en este planeta, en estas condiciones tan restrictivas, rodeado de toda aquella gente que obviamente estaba loca, no tenía ni idea de cómo responder a esa pregunta. Mirad, los niños cuando son pequeños contestan cualquier cosa que luego resulta irrelevante, excepto en algunos casos raros en que el niño ve algo que da forma a toda su vida. Puede que en mi vida haya habido un momento así, en cuyo caso habría sido aquel primer recuerdo y todo lo que me ocurrió antes de los cinco años.

«¿Qué quieres ser de mayor?» Médico, abogado, astronauta, científico, escritor, artista, bombero, policía, albañil, etc. Rara vez el niño responde la profesión que acabará desempeñando, o sea que cuando le preguntas a un niño qué quiere ser de mayor, casi nunca revelará lo que acabará haciendo. Nunca he oído a ningún niño decir que quiere ser camarero en un restaurante, o analista financiero en un banco, o vendedor en un puesto de pretzels en la calle. El niño sueña con algo grandioso, que vete a saber qué significa eso en su cabecita; o, si es un niño más maduro, se negará a responder a la pregunta o dirá: «No lo sé».

Con eso debería darse por concluido el asunto, pero casi nunca es así, porque los adultos disfrutan insistiendo para que estos pobres seres bajitos respondan a esa pregunta tan humillante; digo yo que esto tendrá su origen en la misma parte del ser adulto que le provoca hacerles cosquillas a los niños.

A mí me hacían aquella pregunta constantemente, y yo ni tenía una respuesta ni quería tenerla; lo que tenía eran muchas preguntas, y la mayoría de ellas iban dirigidas a mi propia esencia. ¿Qué era yo? ¿Por qué era yo? ¿Cómo había acabado en aquel tinglado, en aquel lugar y en aquellas circunstancias? ¿Tenía algún objetivo? ¿Había alguna tarea que debiera cumplir? ¿Me habían castigado abandonándome en un planeta granja? Esto de ser un ser humano, ¿era una especie de condena, o era algo magnífico? Siempre me molestaba que los adultos me preguntaran qué quería ser de mayor, igual que a una persona que intenta concentrarse le molesta un mosquito. «¿Qué quieres ser de mayor?» produce como urticaria, es como la hiedra venenosa. Al adulto, la falta de respuesta por parte del niño es lo que le hace seguir preguntándole una y otra vez, hasta que por puro agotamiento el niño suelta cualquier estupidez que él mismo sabe que es una gilipollez. Es una de las maneras en que aprendemos a sobrevivir en esta sociedad, y así vamos adquiriendo práctica en cómo mentir.

No recuerdo qué respondía, pero seguro que era algo fruto de la exasperación. El hecho de que tanta gente me preguntara aquello tan a menudo hizo que empezara a plantearme la importancia que tenía responder a aquella pregunta para mis adentros, internamente, así que intenté hacerme aquella pregunta. No obtuve una respuesta clara.

6.EL JARABE PARA LA TOS, LA MUERTE, LA HIPNOSIS Y UNA PRIMERA EXPERIENCIA PSICODÉLICA

CUANDO TENÍA CINCO AÑOS me entró una tos horrible que sonaba a alce moribundo. El médico recomendó que me quedara en la cama y que se colocara sobre ella una campana humidificadora para hacer vahos. Pasé muchísimo tiempo en cama con todo el pecho recubierto de Vicks VapoRub y con una máquina expulsando vapor hacia el interior de la campana. Probablemente aquella tos fuera provocada por la fiebre reumática y la tosferina. El médico me recetó un jarabe para la tos que sabía a Coca-Cola y que seguramente contenía algún narcótico o una pequeña cantidad de cocaína; no olvidemos que esto ocurría alrededor de 1955. Me daban una cucharadita de vez en cuando, y recuerdo mirar aquel jarabe y sentir por primera vez el deseo de tomar un poco más, pero, como era un buen chico, no lo hice.

Me encantaba tomar aquel jarabe de Coca-Cola durante las semanas que pasé con la campana humidificadora. Hubo una noche que pensé que me moría; me pasé toda la noche despierto tosiendo desde lo más profundo de mis entrañas hasta que se hizo de día. Luego oí las campanas de la iglesia, porque era domingo, y de repente me vino a la cabeza un poema. Decía algo así: «Levántate, Muerte, de tu suave lecho ahora. Por tu preciada escalinata de mármol ascenderé, cuando por mí doblen las campanas». Fue una cosa extrañísima, porque yo en mi vida había escuchado ni utilizado ese tipo de discurso antiguo.

En aquel poema usé varias palabras de inglés antiguo, y algunas de las piezas para piano que compuse en aquella época eran barrocas y tremendamente clásicas. Recuerdo que cuando estaba escribiendo el poema una voz grave masculina se dirigió a mí desde el fondo de la habitación y dijo: «La muerte no existe». No lo dijo de manera empática, sino con toda naturalidad, y lo hizo justo cuando acababa de escribir el poema; fue lo que se dice una alucinación acústica en cuatro palabras. Sonó tan convincente que nunca lo he puesto en duda. He tenido este tipo de experiencias de vez en cuando, y siempre han sido muy correctas. Nunca he oído voces aterradoras ni paranoicas, solo voces amables, y muy de vez en cuando.

De pequeño iba al médico y al dentista, como la mayoría de niños. Un dentista tenía un estor con un poster de la luna y siempre lo bajaba y me decía que lo mirara y me imaginara que estaba en una nave espacial rumbo a la luna; entonces me ponía una inyección y empezaba a arreglarme los dientes. Ahora me doy cuenta de que aquello era un tipo de hipnosis. En aquella época a los médicos y a los dentistas se les enseñaba hipnosis médica, divulgada sobre todo por un tal Dave Elman, un hipnotizador profesional que cuando su padre se estaba muriendo de cáncer y sufría muchísimo a causa del dolor, se planteó si la hipnosis podría serle de ayuda, y así fue. Elman dejó los escenarios y empezó a enseñar sus técnicas de trance rápido a médicos y dentistas.

A los siete u ocho años tuve no sé qué problema dental y el dentista echó un líquido en un paño, seguramente éter (olía a rosas), y me dijo que lo aspirase y que me relajase. Me revolví como un descosido y tuvieron que sujetarme y mantener el paño bien apretado en mi cara hasta que me desmayé. A continuación tuve un viaje psicodélico muy intenso con cuadrados de colores que se convertían en círculos y en figuras geométricas volando a mi alrededor; daba la impresión de que podía ver a través de los párpados y escuchar al médico hablar con la enfermera. Seguí en aquel estado un par de horas. Mis padres me sacaron afuera, me metieron en el coche y me llevaron a casa. Aquella fue una primera experiencia de lo más profunda, producida por una sustancia química.

7.PONERSE CABEZA ABAJO Y EL PODER DEL SILENCIO

MIS PRIMOS Y YO EMPEZAMOS A DESCUBRIR EL YOGA con siete u ocho años cuando oímos hablar del tema en un programa matinal de la televisión. Recuerdo pensar que si hubiera podido escaparme y hacerme yogui o faquir, lo habría hecho. Nunca conseguía poner bien las piernas en la posición del loto y me desesperaba mi falta de destreza para realizar posturas, lo que vino a demostrarme que tenemos muy poca «voluntad»; quería clavar aquella posición como fuera, pero me era imposible. Me dedicaba a experimentar continuamente para ver qué parte de mí dependía de mi voluntad, y no dejaba de sorprenderme la resistencia que mostraban el cuerpo, el pensamiento y los sentidos ante cualquier tipo de control. Me sentía intimidado por la tenacidad con que el cuerpo se negaba a acceder a mis deseos.

Mis primos y yo nos dedicábamos a imitar posturas de yoga. Billy nos dijo que su tío le había enseñado a hacer una cosa que sí que era yoga de verdad porque su tío había estado en la India. A Ronnie, su hermano pequeño, no le hizo ninguna gracia que a Billy le hubieran enseñado eso y a él no. Le pedimos a Billy que nos hiciera una demostración y nos dijo que era capaz de mover su «yo». Se puso cabeza abajo con la cabeza apoyada en el suelo y dijo que iba a mover su «yo» de la cabeza al abdomen; contó hasta tres y se dispuso a hacerlo. Resultaba muy extraño; era evidente que su centro había pasado ahora al abdomen, y, cuando hablaba, era como si se le movieran los labios, pero la voz le salía de la barriga en una especie de telepatía. Luego bajó las piernas y se incorporó.

Nos dijo que podía enseñarnos cómo hacerlo, así que nos pusimos todos en aquella postura cabeza abajo. Dijo que primero había que adoptar aquella postura físicamente, para que todo se diera la vuelta, y después había que «ponerse cabeza abajo a nivel interno», para que uno se diera la vuelta dentro de sí mismo. Yo no me fiaba mucho, porque ya había pasado por la experiencia de desconectarme de mi cuerpo. Ronnie seguía intentándolo, pero no era capaz de hacerlo, así que Billy se ofreció a ayudarle. Estábamos los tres cabeza abajo; yo sentí cómo Billy «iba» hacia el lado derecho de Ronnie (no físicamente), lo cogía con las manos y le daba la vuelta dentro de sí mismo. Como yo también seguía cabeza abajo física y psíquicamente, decidí probar; era un poco parecido a cuando te doblas por la cintura para tirarte al agua desde un trampolín. Había que tener un poquito de fe, y tras dos o tres intentos conseguí darme la vuelta por dentro, de modo que estaba cabeza abajo dentro de mi cuerpo, que también lo estaba; resultaba la mar de extraño. Empecé a tener náuseas y a sentirme desorientado, así que volví a ponerme derecho y me sentí mejor. Billy y Ronnie aún siguieron un ratito en aquella postura y luego se pusieron de pie, y empezaron a pelearse porque Ronnie estaba celoso. Yo me quedé impresionado. En aquel momento supe que existía un tipo de yoga verdadero que no tenía nada que ver con el concepto habitual que tiene la gente normal que lo practica. Aquella experiencia también me demostró que la identificación con la cabeza (o incluso con el cuerpo) era algo sumamente temporal, frágil y maleable. Seguí practicando posturas de yoga, pero no volví a intentar aquel «truco» de Billy.

También me dediqué a probar todo tipo de disciplinas espirituales de las que oía hablar. Una de las más cómicas iba en la línea del Mauna, que consiste en guardar silencio deliberadamente y se practica tanto en el misticismo occidental como en el oriental. Había oído hablar de ella y sonaba fenomenal, así que decidí practicar el silencio y me propuse no hablar, ni hacia fuera ni para mis adentros; me dio la impresión de que la cosa iba muy bien hasta que me topé con gente.

A la gente no le gusta cuando alguien no habla; se siente muy incómoda. Recuerdo que mi abuela me miraba extrañada y me preguntaba: «¿Te encuentras bien?». Por supuesto que no podía contestarle, con lo cual aún aumentaba más su preocupación. Ocurría prácticamente lo mismo con los niños que había jugando, pero nadie juega en silencio y los niños parloteaban que daba gusto al jugar. Cuando se percataban de que yo no hablaba, pasaba a ser el centro de atención. A los niños se les daba de maravilla acabar con mi capacidad de permanecer en silencio, bien fuera porque no paraban de incordiarme constantemente, o bien porque se ponían en plan asqueroso, sarcástico o de mala leche; o porque me hacían cosquillas, luchaban conmigo e incluso llegaban a pegarme. Al rato de estar sometido a este trato acababa por llegar a mi límite y soltaba cualquier cosa para liberar la presión, aunque así fastidiaba mi ejercicio.