Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Neuer Weg

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ein Betrieb in der DDR - wenige Monate nach der Staatsgründung. Die Arbeiter haben die Macht, aber sie müssen sie in der Produktion und dem gesamten gesellschaftlichen Leben erst gegen die alten Mächte und Gewohnheiten durchsetzen. So wie der Arbeiter Hans Aehre, dem es nicht in den Kopf will, daß ein wichtiger Ringofen in einem sozialistischen Betrieb stillgelegt werden und 400 Kollegen entlassen werden sollen. Er macht einen Vorschlag, den es noch nie gab ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 460

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

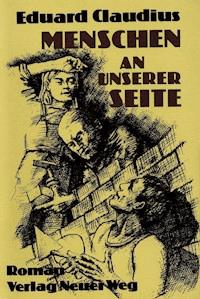

Zu Eduard Claudius, Menschen an unserer Seite

Unüberhörbar wirft der wachsende Protest und Widerstand der werktätigen Menschen gegen Massenarbeitslosigkeit, Umweltzerstörung und Kriegsgefahr die Frage nach der Zukunft auf.

Oft stehen dem Gedanken an eine lebenswerte Zukunft im Sozialismus noch große Zweifel entgegen: Denn das Bild von Mißwirtschaft, politischer Knebelung, Kriegsvorbereitung und ein genauso zerstörerischer Raubbau an der Natur in den bürokratisch-kapitalistischen Ländern des Ostblocks, die sich als »sozialistisch« bezeichnen, wird allzuoft noch als Beweis für die Unmöglichkeit einer Gesellschaft angesehen, in der die Arbeiter tatsächlich die Macht haben.

Gerade vor dem Hintergrund dieser Fragen, aber auch Zweifel, geben wir das Buch Menschen an unserer Seite heraus: Es zeigt die umwälzenden Möglichkeiten des sozialistischen Aufbaus durch die Initiative und Schöpferkraft der Arbeiter. Es macht jedoch auch lebendig, daß der sozialistische Aufbau nicht kampflos vor sich geht und verdeutlicht wichtige Bedingungen dafür, daß später in der DDR der Kapitalismus wieder restauriert werden konnte.

Erfüllt von dem Willen, die Unabhängigkeit der DDR-Wirtschaft zu unterstützen und die Arbeiter zu wirklichen Herren der Fabrik zu machen, entwickelt der Maurer Hans Aehre in einem sozialistischen Betrieb der gerade gegründeten DDR einen bahnbrechenden Vorschlag: einen weitgehend zerstörten Ringofen zur Reparatur nicht zu löschen, sondern ihn Kammer für Kammer zu erneuern — während der brennt.

Doch macht er sich damit keineswegs überall Freunde, und manchmal erscheint der Widerstand von vielen Seiten wie eine unüberwindliche Wand. Da sind leitende Parteimitglieder, die sich gegen jede Neuerung sträuben, da sind von Westfirmen bestochene Vorarbeiter, die Aehres Plan mit allen Mitteln hintertreiben, da sind seine eigenen Kollegen und Genossen mißtrauisch.

Mit ganzer Kraft kämpft Aehre gegen den leblosen, erstarrten bürokratischen Apparat, der jegliche Initiative der Arbeiter erstickt.

Wenn Hans Aehre seine Kollegen für seinen Plan begeistert und gewinnt, mit ihnen unbeirrbar um die Verwirklichung kämpft, wenn die Partei ihre Mitglieder und gerade die parteilosen Arbeiter mobilisiert für den sozialistischen Aufbau, für den Kampf gegen Egoismus, Bürokratie, muffige Routine — für die Wachsamkeit gegenüber den Arbeiterfeinden — so zeigt der Roman in die richtige Richtung der Massenmobilisierung zur Festigung des Sozialismus.

Doch so lebendig das Buch diese konkreten Auseinandersetzungen beschreibt, so wenig wurde zur Zeit seiner Entstehung ihr Wesen erkannt: daß es beim Kampf um den Aufbau des Sozialismus immer um die Frage geht, ob die Arbeiter ihre Macht erhalten und festigen können, oder ob letztlich der Kapitalismus wieder restauriert wird.

In Menschen an unserer Seite erscheinen in erster Linie die Westagenten und Saboteure als Gefahr für den Sozialismus. Doch als viel gefährlicher erweisen sich die Feinde des Sozialismus mit dem Parteibuch in der Tasche — beispielsweise Leute vom Schlage des Parteigruppenleiters Bock. Sie und ihresgleichen entwickelten sich von bürokratischen Hemmschuhen beim sozialistischen Aufbau zu einer neuen herrschenden Klasse, die den Kapitalismus wieder einführte.

Beginnend in der Sowjetunion nach dem Tode Stalins riß diese Bürokratenclique die Macht in Staat und Wirtschaft an sich und zerstörte den Sozialismus.

Wie war das möglich, wo es doch sicherlich unzählige Hans Aehrens in den sozialistischen Ländern gab, die sich mit Leib und Seele für den Sozialismus einsetzen wollten?

Auch dies wird aus Menschen an unserer Seite deutlich: Schadow, Wende — die Partei erzieht die Arbeiter nicht ausreichend dazu, sich mit dem Marxismus-Leninismus und der politischen Lage zu befassen, um ihre Herrschaft bewußt auszuüben und zu festigen. So wurde das sozialistische Bewußtsein ungenügend gefestigt, einer ausreichenden revolutionären Wachsamkeit und demokratischen Kontrolle durch die Arbeiter der Boden entzogen.

Doch erst nach den bitteren Erfahrungen mit der Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion und den Ländern des Ostblocks konnten umfassend, in Theorie und Praxis, die richtigen Schlußfolgerungen gezogen werden. Das Grundsatzprogramm der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) faßt diese Schlußfolgerung im China Mao Tsetungs zusammen:

»Mao Tsetung erkannte in der ideologisch-politischen Mobilisierung der Millionenmassen der Arbeiter, Bauern und revolutionären Intellektuellen den entscheidenden Damm zur Verhinderung der Restauration des Kapitalismus.

Er entwickelte die Idee der Großen Proletarischen Kulturrevolution als der höchsten Form des Klassenkampfs im Sozialismus.

Die Große Proletarische Kulturrevolution stellt die entscheidende Methode des Kampfs gegen die Gefahr einer revisionistischen Machtergreifung dar, bei sprunghafter Entwicklung des sozialistischen Bewußtseins der Massen und Festigung der Diktatur des Proletariats.«

In der BRD heute können wir uns all diese Erfahrungen sowohl aus dem Ostblock als auch aus China bereits zunutze machen!

Die materiellen Grundlagen für einen sozialistischen Aufbau sind bei uns noch unvergleichlich besser.

Die gewaltigen Möglichkeiten zur schnelleren, billigeren, Arbeitskräfte und Rohstoffe sparenden Produktion zur Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen bedeuten aber unter der Herrschaft der Monopole Arbeitsplatzvernichtung, Überproduktionskrisen, Verschärfung des Konkurrenzkampfes der Monopole bis hin zur Gefahr eines Atomkriegs und weltweiter Umweltkatastrophen, die eine lebenswerte Zukunft unmöglich machen würden.

Der vorliegende Roman soll für die Auseinandersetzung über dieses Ziel Anregungen geben — und ein anschauliches Beispiel: Sozialismus ist möglich!

Stuttgart, im Juli 1984Verlag Neuer Weg

Eduard Claudius

MENSCHEN AN UNSERER SEITE

Roman

Verlag Neuer Weg

1. Auflage 1.984

Verlag Neuer Weg GmbH

Postfach 30 80, D—7000 Stuttgart 1

Lizenzausgabe mit Genehmigung des

Mitteldeutschen Verlag Halle (Saale)

7. Auflage 1965

(1. Auflage im Mitteldeutschen Verlag)

Gesamtherstellung:

Repro + Druck GmbH, Essen

Printed in Germany

ISBN 3—88021—130—2

Unsere Fabrik liegt weit draußen im Osten Berlins, nah bei Schrebergärten, bei regellos hingebauten, in der Gegend verstreuten Wohnkolonien: ein Gewirr düsterer Hallen und Baracken; zwischen den Schornsteinen und den Gebäuden, in den schmalen, langen Hofgängen liegen Schutt- und Schamottesteinhaufen umher. Die Fenster der Hallen und der Baracken sind verrußt, blind vom Spinnweb der Zeit; die Fassaden vom Rauch und Kohlenstaub schäbig wie abgetragene Anzüge. Gleich an der Haltestelle erhebt sich der dunkelrote Klinkerbau der Verwaltung im protzigen kalten Stil der Gründerjahre.

Keine Untergrundbahn, keine Stadtbahn fährt hierher, nureine schaukelnd daherratternde Straßenbahn. Am Abend gewahrt man am tiefhängenden Winterhimmel den matten, perlmuttfarbenen Widerschein der Lichter von Berlin; mittags aber, wenn der Himmel vom Frost reingefegt ist, sieht man im Südosten die Kalkwerke von Rüdersdorf und dunkelgrün die Kiefernwälder auf den Hängen; weich säumen sie den blassen Horizont ein.

Die trockenen Herbsttage, da Altweibersommer in den nahen Schrebergärten von Strauch zu Strauch funkelte, sind vergangen. Novemberwind hat den Aschen- und Kohlenstaub aus den Höfen und Hallen der Fabrik bis in die Stuben der Koloniehäuser und in die Holzhütten der Schrebergärten gejagt. Vor Tagen aber, in der ersten Dezemberwoche, hat es angefangen zu regnen, nieselnd, in einem unermüdlichen grauen Strich, und das stete Geriesel schlug die Kohlenstaubwolken nieder. Nun, in der zweiten Woche des Dezember, riecht die Luft nach Schnee; der Himmel ist schwer von Wolken; der Wind hat schon gefrorene Finger.

I

An gewöhnlichen Abenden, wenn der Maurer Hans Aehre aus der Fabrik nach Hause kam, ging’s ans Erzählen. Die Hände und das schmale hartlinige Gesicht mit der etwas zu langen Nase, dem vollen Mund und dem stets zupackenden Blick noch dreckverkrustet, riß er das Kind an sich. Es hieß Miele, war dreijährig und hatte das gesunde Bauerngesicht der Mutter, ihre hellen, klugen Augen. Er schwenkte das Kind umher, küßte es, redete und redete, und dann, mit einem frohen Blick zu Katrin, die ruhig und still am Herd stand, fragte er wohl: „Neues? Was ist heute alles passiert?“

Und oft sprühten dann ihre Augen, die Topfdeckel klirrten, und sie sagte erbost: „Diese Stehkragentunte da unten gibt keine Ruhe. Man hält es ja kaum noch aus.“

„Was ist denn schon wieder?“ Im Umherwirbeln jauchzte Miele; ihre Stimme hatte den Klang einer schmetternden Trompete.

Katrin kam vom Herd an den Tisch, und er stellte das Kind ab.

„Nun, ich geh mit dem Ascheneimer hinunter, und es fällt mir wohl etwas auf die Treppe, nur ein wenig, und die Tunte steht an der Tür, das Gesicht wie ein Waschbrett, und nuschelt mich an: ,Bitte, passen Sie doch auf! Dieser ewige Schmutz auf der Treppe! Und das Kind schreit so lautl Mein Gott, Frau Aehre, Sie müssen sich auch an die Mietordnung gewöhnen!‘“ Und Katrin zischte böse: „Eines Tages nehm ich sie übers Knie.“

„Na, warte nur!“ Aehre schoß das Blut in den Kopf. So wie er war, hemdsärmelig und ungewaschen, sprang er zur Tür, bereit, auf der Stelle hinunterzustürmen. Katrin aber, schon wieder lachend, hielt ihn fest, zog ihn zurück in die Küche; und wenn er sich nicht halten ließ oder gar sich wehrte, stieß sie ihn auch wohl gegen die niedrige, schräge Wand der Dachstube.

„Ei verfluchtl“ rief er dann und ließ sich, nun gleichfalls lachend, auf das schmale Sofa fallen. „Soll sie uns denn ewig anpflaumen?“ begehrte er auf. „Ich habe mir das bis 1945 anhören müssen: ,Unser Führer ... Der große, herrliche Sieg ... Passen Sie doch auf die Treppe auf, es gibt keinen Lack mehr ...‘ Aber jetzt?“

Katrin lachte: „Wichtigkeit! Was macht’s uns aus? Sie ist ja schon ganz morsch.“

Aehre aber rief erbittert: „Muß man sich das denn jetzt noch gefallen lassen?“

„Laß sie doch! Ich werd schon mit ihr fertig!“

Aehre streifte sie mit einem ergebenen Blick, schaute sich in der Dachkammer um. Katrin, gut in den Dreißigern, fest und kräftig gewachsen, mit einem drallen, gesundfarbenen Apfelgesicht, in das man Lust hatte hineinzubeißen, war seine Frau. Die kleine, schräg abgedachte Küche mit dem schmalen Tisch und dem Schrank, der aussah, als wolle er jeden Augenblick auseinanderfallen, war ihre gemeinsame Küche. Das Schlafzimmer war ebenfalls abgeschrägt; der Herd rauchte, wenn der Wind aus West kam; es zog durch die Fenster, aber es war ihr Nest.

Und das Kind!

Ließ er sich am Ausguß prustend das Wasser über Brust und Gesicht rinnen, kam die Kleine herbei, zog ihn an der Hose, faßte nach seiner nackten Brust und jauchzte mit ihrer hellen, etwas kreischenden Stimme: „Pappi ... Haare ... Haare! Viele! Ganz viele!“

Katrin, einen Schimmer von Rot in den Wangen, zog dann wohl lächelnd die Kleine weg und sagte: „Nun laß doch den Pappi. Er muß sich waschen.“

Saßen sie sich schließlich beim Essen an dem kleinen Tisch gegenüber und blickten sich in die Augen, so wurde weitererzählt: er sprach von der Fabrik und von der Arbeit, sie von den kleinen und großen Dingen ihres Alltags. Aber in der letzten Zeit spürte er etwas in ihr aufwachsen, worüber er sich nicht klar wurde. Denn stets, wenn er jetzt von seiner Arbeit in der Fabrik erzählte, wurden ihre Augen blank, und es trat etwas in ihren Blick, das er für Unzufriedenheit hielt.

An einem Abend Anfang Dezember 1949 kam Aehre in die Küche, die Stirn faltig, die sonst so klaren Augen verschattet. Schwerfällig ließ er sich auf dem Sofa nieder und knurrte: „Guten Abend.“

Das Kind stürmte auf ihn zu, doch als es ihn ansah, wich es zurück. Aehre öffnete die Arme. Miele kroch hinein. In der Küche war nur das Klirren der Teller, das blecherne Klappern von Messern und Gabeln.

Katrin, vom Herd her, musterte ihn erschrocken. Sie stellte die Schüsseln mit Kraut und Kartoffeln und Fleisch vor ihn hin und sagte: „Rippchen habe ich bekommen.“

„Soso ...“, antwortete er, kaum daß er den Kopf hob. Miele sah fragend die Mutter an. Katrin gab ihr eine Gabel in die Hand.

Aehre aß mit Widerwillen. Katrin sagte: „Die Wurst ist schon sehr viel besser geworden. Heute habe ich Landleberwurst bekommen. Wie früher ist sie! Soll ich dir eine Stulle machen?“

Er schüttelte gedankenverloren den Kopf.

Katrin, unruhiger, fuhr fort: „Der Konsum strengt sich wirklich an. Wenn sie nur noch tun würden, als wären sie für uns da und nicht wir für sie, so wie die HO, dann wär’s ausgezeichnet.“ Sie zwang sich zu einem Lächeln: „Ich habe eine Gans für Weihnachten bei der HO bestellt, und zwei Flaschen Wein habe ich auch schon gekauft.“

Aber sie sah seinen glanzlosen Blick, sah in seinen Augen Gedanken, die sie verwirrten. Erschrocken fragte sie: „Schmeckt’s dir nicht?“

„Doch ... doch!“ Er begann wieder zu kauen, mechanisch und langsam, als würge ihn etwas; er starrte in den Teller.

„Hast du Durst?“ fragte sie.

„Durst?“ Er schob seinen Teller zurück, sagte wie zur Entschuldigung: „Müde bin ich.“

„Soll ich dir ein Bier holen?“

„Ein Bier?“

„Ja, ich laufe schnell!“

Er nahm sich zusammen; sein Lächeln wurde linkisch, unbeholfen, und ihr schien, als zitterten seine Lippen. Er sagte: „Wär nicht schlecht, ein Bier!“

Katrin fragte: „Vielleicht auch einen Schnaps?“

Als er aufsah, gewahrte sie die Unruhe in seinen Augen; sie lächelte, aber ihr wurde nicht wohler. Auch er lächelte, blinzelte mit den schweren Lidern: „Nun, auch ein Wodka wäre nicht schlecht.“

Katrin war schon dabei, sich den Mantel anzuziehen, ein etwas abgetragenes braunes Stück, und ein Kopftuch überzuwerfen; als sie die Schuhe zuschnürte, fragte sie: „Und Zigaretten, hast du noch welche? Soll ich nicht auch Zigaretten mitbringen?“

Er lachte breit, wie erlöst, doch Katrin spürte, daß er dahinter nur seine Unruhe und seine Zerfahrenheit zu verbergen suchte. Sie sah seine breiten, starken Zähne, und während sich seine windrauhen Lippen zusammenpreßten, dachte sie: Was hat er nur? Sie hörte ihn spöttisch fragen: „Warst du in einer Geldfabrik?“

„Nein, nein“, antwortete sie, „aber für zwei Zigaretten reicht’s noch.“

Draußen schneite es nassen, vom Brodem der Stadt angewärmten Schnee, der zerschmolz, kaum daß er den Boden berührte. Während Katrin über die glitschige Straße ging, dachte sie: Was kann ich machen? Es ist wie immer! Wenn ihn etwas quält, klemmt’s ihm den Hals zu; er würgt und würgt, kriegt’s aber nicht heraus. Schlimmer noch ist es, wenn er vor fremden Menschen steht, von denen er annimmt, daß sie etwas gegen ihn haben oder gar über ihn und seine schwerfällige, im pommerschen Akzent daherholpernde Sprache lachen; ganz rot wird er da und ballt die Fäuste. Gibt sie ihm dann nicht einen halb warnenden, halb lächelnden Blick und stellt sich neben ihn, so ist er wohl fähig, einfach draufloszuschlagen. So verschlossen wie heute hat er sich ihr gegenüber allerdings nur selten gezeigt.

Katrin hatte kurz vor dem Krieg zum erstenmal geheiratet; der Mann war wie die Zeit, nervös, gehetzt, und dann, als sie ihn näher kannte, entdeckte sie seine Unehrlichkeit. Sie spürte, daß er nicht nur andere Frauen hatte, sondern auch angefressen war von der Fäulnis, die diese Jahre beherrschte, und damit zerbrach alles in ihr. Der Mann hatte einen Arbeiter in der Fabrik denunziert, dieser, zu vertrauensselig, hatte ihm die Nachricht eines ausländischen Senders weitergegeben - der Denunzierte kam unters Fallbeil, und da sich ihr Mann dessen nicht schämte, sondern öffentlich damit prahlte, vermochte sie keinem Menschen mehr ins Gesicht zu sehen. Um sie war eine Wand aus eisigem Schweigen, aus kaltem, nicht nachlassendem schweigendem Haß; Der Krieg erlöste sie von dem Mann, der als einer der ersten einberufen wurde. Nächtelang lag sie allein, geschüttelt von dem dumpfen Gedanken: Erlöse mich! Erlöse mich von diesem Mann! Aber der schrieb: „Keine Kugel kann mir was anhaben.“ Und er kam in Urlaub, und seine Augen, gerötet und voll lauernder Niedertracht, trafen sie wie ein Peitschenhieb. Sie lag wehrlos; er schrie auf sie ein: „Was kannst du? Nichts! Die Weiber in Paris ...“

Sie lag unter ihm wie unter einem Messer, gelähmt vor Scham. Und niemand erlöste sie; er ging und kam erneut in Urlaub. Seine Hände waren feucht und klebrig, sie fühlten sich wie schleimige Kröten an. Dann lernte sie Aehre kennen. Es gab Tage und Stunden, die still vorüberflossen wie ein Bach im sommerlichen Abend. Als der Mann wiederum zurückkam - kein Gott war, der ihr Gebet erhörte stand sie weiß vor ihm. Seine Hände griffen nach ihr; sie sagte, ohne sich zu rühren: „Schluß! Schluß mit dem!“

Der Mann antwortete mit einem breiten, ungläubigen Grinsen; sein Blick, flackernd wie der eines tollen Hundes, wanderte an ihrem Leib auf und ab. Er fiel über sie her. Sie wehrte sich stumm und verbissen. Stühle kippten um, Geschirr rasselte zu Boden, in ihrer Not packte sie einen der Stühle und schlug auf ihn ein. Er ließ von ihr ab, sah sie an wie ein Gespenst - und verließ wie ein geprügelter Hund das Haus.

Ein vorbeifahrendes Auto riß sie aus ihren Gedanken. Sie erreichte die Wirtschaft an der Straßenecke. Als sie eintrat, hörte sie den Wirt, einen schmächtigen, blaßgesichtigen Mann, wehleidig zu dem einzigen Gast sagen, der dicht bei der Theke saß: „Und? ... Ich frag: Was noch? Bekommen wir eine Flasche Wein zum Verkauf? Von was sollen wir leben? Dürfen wir Fleisch ohne Marken verkaufen? Nichts dürfen wir, nichts. Nur die HO, nur die!“

Katrin wischte den Schnee vom Mantel, räusperte sich. Der Gast nickte ihr zu. Der Wirt drehte sich um, kam eilig an die Theke: „Frau Aehre, ein Schnäpschen? Nein? Was für den Mann? Ein paar Zigaretten? Na ja, wenn man so schwer arbeitet! Verdient hat er’sl“

Katrin blieb einsilbig. Der Wirt füllte das Fläschchen mit Wodka, nannte den Preis des Schnapses und sagte, während er die Zigaretten abzählte: „Eigentlich dürfte ich über die Straße keinen Schnaps verkaufen. Man traut uns doch nicht. Die Getränkesteuer, wissen Sie! Als wenn man zu uns kein Vertrauen haben könnte!“

Er stellte Bier und Schnaps vor Katrin hin und gab ihr die Zigaretten. Nachdem sie gezahlt hatte und gegangen war, schlurfte er wieder zu dem Gast an den Tisch.

„Ist ’ne Aktivistenfrau, da haben Sie’sl Alles denen rin, immer rin in den Hintern! Wir aber, was haben wir heute? Nichts, reine nichts!“

Er kippte ein Glas.

Der Gast mit seinem aufgedunsenen Wirtshausgesicht lächelte spöttisch, sagte: „Einer muß es ja haben. Jaja, immer denen rin in den Hintern!“

„Und dann noch die da, diese Aehres!“ Das aschfarbene Gesicht des Wirts verzog sich griesgrämig. Er holte eine Flasche von der Theke, goß sich und auch dem Gast ein, während er fortfuhr: „Die? Die reinste Natter! Ein Weibsstück! Ich sag mal zu ihr: ,Nun, Frau Aehre, jetzt, wo ihr Mann Aktivist ist“, gar nicht bös sag ich’s, aber sie fährt mich an ... die reinste Natter: ,Na was denn? Was ist denn? Sie können auch kaum Aktivist werden beim Biereinlaufenlassen.“ Die reinste Natter!“

Der Gast hob sein Glas: „Na prost!“ Der Wirt starrte erbittert auf den Tisch: „Und der Mann erst! So ein pommerscher Schinderl Ein Akkorddrücker, wissen Siel Erhöht die Norm! Neulich sagte mir einer der Arbeiter, für eine Arbeit, für die man früher fünfzig Stunden bekommen hätte, gäbe es jetzt nur fünfundzwanzig. Aber was wollen Sie! Die Arbeiter lassen sich alles gefallen, lassen sich einreden, ihnen gehöre alles, die Betriebe, die Fabrik. Mein Gott! Nun, und ich sage Ihnen, dieser Aehre ... der reinste Schinder!“

Als der Wirt einmal nicht auf den Tisch sah, bediente sich der Gast selbst. Der Wirt starrte ihn verblüfft an, wie er das leere Glas auf den Tisch stellte, dann nahm er die Flasche an sich und sagte knurrig: „Wohl auch Aktivist, was?“

Der Gast prustete heraus: „In diesem Falle schon, wo’s nichts kostet!“ Er lachte, zog den Wirt zu sich heran, sah sich verstohlen im Schankraum um, obwohl niemand da war, und raunte ihm zu: „Kennen Sie den Neuesten von Hennecke? Nicht? Muß ich Ihnen erzählen!“

Andreas Andrytzki, ein Techniker aus der Fabrik, trat in seine Dachstube, von der aus man auf die Trümmer der Friedrichstraße blicken konnte, und fand, als er Licht machte, einen Brief seiner Mutter. Hastig öffnete er ihn, seine Gedanken wären dabei in der Kindheit. Es geschah nicht oft, daß er von ihr einen Brief bekam oder gar selbst einen schrieb. Zu Weihnachten, Neujahr, Ostern und zu den Geburtstagen eine Postkarte, das war alles.

Er sah die unbeholfenen Schriftzüge der Mutter, und alles, was diese Frau ausmachte, stand wie immer unverwischbar vor ihm: das breite, knochige Gesicht mit den grünlich wirkenden Augen, der verkniffene Mund mit den scharfen Zähnen, die rostrote Flamme ihres schweren Haares; und er sah ihre breiten, verarbeiteten Hände, ihre derbe Gestalt, die in den Jahren auseinandergegangen war.

„Du schreibst nicht, und das is nich schön von dir und wir wissen gar nich wie es dir geht! Vater is arbeitslos, weil er alt is, und er kann jetzt auf dem Sofa sitzen, aber wir wissen nich wie mit dem Geld hinkommen. Ihr hungert doch sicher in Berlin und alle sagen, bald sind alle bei euch weg, und bei euch is nix zu haben und bei uns im Kohlenpütt is alles zu haben und ich weiß nich, was werden soll. Karl sagt, das is alles Quatsch, daß ihr hungert und daß ihr verschleppt werdet. Ohne Geld is kein Leben. Wann kommst du nach Hause. Karl arbeitet noch, wie lange weiß der liebe Gott. Die Engländer wollen das Werk demontieren und dann isses aus mit Arbeit. Er wohnt jetzt mit seiner Frau nich mehr bei uns, aber er kommt immer wegen dem Toto. Ich muß doch wissen, wie man tippen muß. Malst du immer noch? Vater sagt, jetzt hätt er Zeit, daß du ihn malen kannst. Wann kommst du?“

Er saß wie erstarrt; den Kopf auf die Hände gestützt, blickte er auf das Bildnis der Traktoristin. Die Zeit sickerte dahin, träg und zähflüssig. Er rauchte. Nach einer Weile ging er und drehte das Bild um. Vor seinem Blick tauchte das kleine Koloniehäuschen am Weg auf, die Förderkörbe neben den Maschinenhallen; Schornsteine reichten bis ins. niedrige Gewölk des Himmels. Die Zeit verrann, und er sah sich selbst; erst als Heimkehrer, noch in der verhaßten Uniform, dann in Zivil, wie er aus dem Häuschen trat, einen Koffer in der Hand, eine Tasche und die Malutensilien umgehängt.

Die Mutter stand neben ihm in der Tür, blickte ihn aus ihren habgierigen Augen an, höhnte unter kaum versteckten Tränen: „Wirst schon sehen! Berlin! Mein Gott, was du nur dort willst! Auf dich haben die Iwans noch gewartet.“

Einer hatte geäußert: „Vier Mächte in dieser Stadt, das muß man gesehen haben. Der Nabel der Welt, Ost und West, alle Kulturen, alle Anschauungen und Meinungen prallen dort aufeinander, alle Möglichkeiten stehen einem offen!“

Ein anderer meinte: „Es ist der Osten! Man erliegt ihm. Um Gottes willen! Und dann diese Malkultur der Russen!“

Aber er, angewidert von dem satten Geschmeiß der Schieber, das sich überall breitmachte, ließ sich nicht zurückhalten.

Berlin stand am Horizont wie eine lockende Fackel: Ruhm und Ehre für jeden, der eine feste und ehrliche Hand hat. Warum nicht für ihn?

Wieder drehte er das Bildnis der Traktoristin um, betrachtete es mit zusammengekniffenen Augen. Grau! Ja, grau! Mißlungen! Er schwenkte den Brief der Mutter, eine weiße Fahne; er hatte sich ergeben. Er stellte sich vor sein Bild der Förderkörbe und Schornsteine, vor die vielen Bilder der Menschen, die er geschaffen, schwenkte die Fahne, und dachte: Warum nur? Dem, was in den zwölf Jahren gewesen war, habe ich Ausdruck geben können, dem stumpfen Dahinvegetieren, dem Gedrücktsein und der Ergebung in die Ohnmacht, aber hier, hier habe ich versagt! Warum nur? Nach Hause fahren, mich ergeben? Aber Deutschland ist mitten durchgeschnitten, und wie soll man hinkommen? Mitten durchgeschnitten, und das, was war, ist nicht mehr, und was ist, wird nicht mehr lange sein. Und das - dieser Messerschnitt entlang der Elbe, das hat mich versagen lassen ... Schon dieser Himmel: wie Watte liegt er über den Kolonien und Werken, aufgeschlitzt von den Schornsteinen ... Aber wie komme ich hin? Waldshut liegt tief unten am Strom; steil führt eine Serpentinenstraße hinunter, und dann, steht man am Ufer, strömt der Fluß, strömt und strömt! Im Taunus ein Dorf, eingebettet in ein Tal von Feldern, umgürtet von Bäumen, die eine Anhöhe hinaufklettern; an den Herbstsonntagen duftet das Taunustal nach Pflaumenkuchen. Am Neckar wächst auf den Hängen der Wein; die Hänge und der Himmel flammen am Abend golden wie herbstlicher Eichenwald. Und der Bodensee schimmert wie eine Riesenschale voll flüssigen Altsilbers. Und Wein an den Hängen, und Wein und Wald, und am Wildgebüsch glitzernder Altweibersommer.

Den Brief in der Hand, rote Flecken im störrischen Gesicht, steht er vor dem Bildnis. Das alles ist dahin! Nie mehr! Er geht an den Tisch, seine Schritte sind hölzern, und seine Hand, die den Brief weglegt, ist wie abgestorben. Er wäscht sich, rasiert sich, kämmt den roten Wusch der Haare, und das störrische Gesicht im Spiegel vor sich, denkt er: Wozu das alles? Ich bin kein Maler mehr, ich bin jetzt ein Bautechniker ... Und während er sich umzieht, ein sauberes graues Hemd, eine Hose ohne Bügelfalten und schon etwas abgetragen, taucht das dickliche, irgendwie undurchsichtige Gesicht Matschats vor ihm auf, und er denkt: Wozu soll ich mit ihm saufen? Weil ich ihm den Plan gezeichnet habe? Er ist mein Chef, und wenn er mir sagt: Zeichne den Plan!, nun, dann muß ich es tun, aber ich brauche nicht mit ihm saufen zu gehen ... Nachlässig bindet er sich den Schlips, doch als er dabei ist, sich mit einem Lappen über die Schuhe 2u wischen, beunruhigt ihn plötzlich die Erinnerung an das, was tagsüber in der Fabrik geschah.

Suse Rieck hatte Matschat durch den Gang an den Ringöfen vorbei auf sie beide zukommen sehen und war, ohne noch ein Wort zu verlieren, mit ihrer Karre davongegangen. Matschat blieb bei ihm stehen, sah ihr nach und fragte schmunzelnd mit anzüglichem Augenzwinkern: „Hab ich dich gestört?“

Andrytzki knurrte etwas. Matschat begann zu lachen, ein fettes, heiseres Lachen: „Kein übler Brocken! Eine Figur, alles dran! Für die kalten Tage nicht schlecht.“

Als ihn Andrytzki ansah, fuhr er ein wenig zurück, klopfte ihm dann auf die Schulter und sagte: „Nun, nun, Junge, nur nicht gleich wild werden!“

Er hakte sich bei Andrytzki ein, zog ihn gegen das Ende des Ringofens zu, an der zerstörten Kammer vorbei, die offen wie ein ausgeweidetes Tier lag, und in der man alles erkennen konnte: die Anlage und die Läufe der Gaskanäle, die Führungen des Feuers.

Leise fragte er: „Fertig?“

Andrytzki nickte.

Matschats dickliches Gesicht mit den faltigen Wangen verriet Erleichterung. Lebhafter fuhr er fort: „Es hält ja nicht so genau. Ich habe zwanzig Jahre Ringöfen gebaut, und wenn wir jetzt an den ausgebrannten gehen müssen, wär’s auch wohl ohne Plan gegangen. Aber wenn man mich gefragt hätte: Wo ist der Plan? Ich sage dir, Andrytzki, Ordnung erspart dir manche Mühe. Stell dir vor, wenn ich dich nicht gehabt hätte. Wirklich, es war nett von dir, mir so nebenbei den Plan zu zeichnen. Sind auch die Feuerzüge und Kanäle drin? Na, das ist fein! Wie mir das nur passieren konnte, die Pläne zu verlegen!“ Sich unterbrechend, fragte er: „Bis wann hast du die Maße eingezeichnet?“

„Bis Mittag wohl“, sagte Andrytzki.

„Ich hol sie mir dann. Und heute abend, wie verabredet, ja?“ Seine stets geschwollenen Augen blinzelten ihm zu: „Heben wir mal einen richtigen, ja? Dieser verfluchte Kohlenstaub in der Bude! Wenn man da nicht abends einen richtigen verlöten kann, hält man’s reineweg nicht aus.“ Und leiser fügte er hinzu: „Du weißt ja, unter Kollegen ... ich meine, es braucht niemand zu wissen.“

Andrytzki nickte; er konnte immer noch nichts sagen. Er sah ihm nach, wie er davonging, schwerfällig, stockernd, gleich einem zu fett gewordenen Hahn. Matschat blieb bei drei Frauen stehen, sprach mit ihnen, lachte, und einer klopfte er so fest auf die Schulter, daß der Kohlenstaub aus ihrer Jacke stob. Die Frau hob erbost die Schaufel, und Matschat, immer noch lachend, machte sich eilig davon.

Andrytzki wischte sich über die Stirn, spuckte dann plötzlich aus, als sei ihm Kohlenstaub zwischen die Zähne gekommen. Zwei-, dreimal spuckte er aus und brummte ärgerlich, ohne zu wissen, warum: „Verdammter Dreck... so ein Dreck!“

Und obwohl sich dieser Verdruß immer noch nicht gelegt hatte, und ihm wenig daran lag, mit Matschat zu saufen, machte er sich doch fertig und schlenderte die Friedrichstraße hinunter, um ihn in der Nähe der S-Bahn zu treffen.

Als Katrin in die Küche zurückkam, saß Miele allein am Tisch und aß. Auf ihren fragenden Blick antwortete das Kind: „Pappi schläft.“

„Was?“ Katrin stellte die Flasche auf den Tisch.

„Pappi ist schlafen gegangen“, wiederholte die Kleine.

Katrin zog sich aus und ging ins Schlafzimmer. Noch in den Kleidern, mit ausgebreiteten Armen, krauser Stirn und verkrampftem Mund lag Aehre auf dem Bett und schlief. Im trüben Licht der schwachen Lampe wirkte sein längliches, blasses Gesicht schmerzhaft angespannt, so, als seien selbst jetzt seine Gedanken noch nicht zur Ruhe gekommen. Katrin entkleidete ihn, ohne daß er erwachte. Sie strich ihm über die Stirn, aber die geraden, festen Falten lösten sich nicht. Beklommen fragte sie sich: Was ist nur passiert? Was nur?

Aehre schien die Bettdecke über sich zu spüren; er schauerte zusammen, als friere ihn. Doch der verkrampfte Ausdruck blieb, die Stirn entspannte sich nicht. Er atmete ruhig, nur zuweilen, in einem tiefen Atemholen, dehnte sich die Brust.

Katrin ging in die Küche zurück, zog die Kleine aus. Sie fragte: „Pappi schläft?“

„Ja, er ist müde“, entgegnete Katrin.

„Immer ist er müde“, maulte das Kind. Katrin brachte es ins Bett, und auch sie, unruhig wie sie war, legte sich neben Aehre und lauschte lange seinem heftiger werdenden Atem.

Auf dem Schlaf Hans Aehres lag seit vielen Jahren der gleiche wüste Traum. Im Einschlafen, übermüdet und zerschlagen, war ihm, als fiele er in ein tiefes, schwarzes Loch. Wie vor einem dunklen Vorhang sah er, von einer behandschuhten Hand gehalten, die Reitpeitsche. Wurde er wach und machte sich auf den Weg zu einer der vielen Arbeitsstellen seines Lebens, sei es als Kind in Pommern, als junger Bursche in einer Provinzstadt oder später als Arbeiter in Berlin, immer begleitete ihn das Bild der Reitpeitsche wie ein Gespenst.

Aus der Nachtschwärze seines Traumes hob sie sich langsam vor ihm auf, fuhr dann zischend herab. Er hörte das Ächzen des Großvaters, sah das müde, zerquälte Antlitz, die Striemen von der Stirn bis zum Mund aufgeplatzt. Nah und groß stand das Gesicht des Alten vor ihm, und dahinter das ganze unermeßliche Gut des Mannes mit der Reitpeitsche: eine Reihe Häuslerhütten in der ebenen Landschaft Pommerns an einem dreckigen, im Februarregen versumpften Dorfweg. Der Putz auf den Fassaden, abgeblättert und verwittert, wie grauer Schorf; die Fenster niedrig und ohne Gardinen, und die schrägen Strohdächer, bemoost und undicht, wie zerfetzte Hüte über die Mauern gestülpt. Nah an einem Wald, in einem Park von mächtigen alten Buchen, die prahlerische Fassade des Gutsschlosses, verziert mit aufgeputzten Stucksäulen. Wenn der Wind ging, wehten aus den großen, offenen Fenstern die Gardinen wie losgerissene Segel.

Von seinem Vater wußte Hans Aehre nichts, von seiner Mutter nicht viel. Die Kinder aus den Häuslerhütten schrien: „Dich hat der Esel im Galopp verloren!“ Schreck und Scham saßen ihm wie ein knochiges Ungeheuer im Genick. Die gutmütig beschwichtigende Stimme des Großvaters, seine schwere, verarbeitete Hand, die aber weich wie Taubenflaum auf seiner Schulter lag, lösten die Tränen.

Er fragte dann wohl den Großvater: „Bin ich von einem Stern gefallen?“

Im Schornstein heulte der Wind; sie lagen eng aneinandergepreßt auf der Holzpritsche. Das Stroh knisterte, wenn sie fröstelnd zusammenfuhren.

„Jaja“, knurrte überrascht der Alte.

„Von einem großen Stern?“ fragte unruhig Hans.

„Sicher“, antwortete der Großvater, und es klang wie das Knarren von trockenem Leder.

„Oder vielleicht vom Mond?“

„Jaja“, beruhigte der Alte. Hans spürte den Atem des Großvaters in seinem Gesicht, den harten Arm, der ihn umfangen hielt. Das Haus zitterte unter der Wucht des Windes, die Kälte kroch wie ein Tier mit nassem, zottigem Fell in die Stube. Es tat gut, im Einschlafen den Bart und die Arme des Alten zu spüren, sich im Heulen des Windes an seinen ausgemergelten Leib pressen zu können.

Mit schläfriger Stimme fragte Hans noch einmal: „Ganz sicher vom Mond?“

„Schlaf jetzt ... schlaf!“ knurrte der Alte. Und er setzte hinzu, für sich, in Bitterkeit: „Wenn du wüßtest! Wenn du wüßtest!“

Und in seinem Traum vernahm er, so wie damals als achtjähriger Knabe, das Ächzen des Großvaters, seine vor Schmerz wimmernde Stimme: „Herr Hauptmann ...!“

Erst dann tauchte vor dem müden, zerschundenen Gesicht des Großvaters das schmale, kantige Gesicht des Gutsbesitzers auf, der hochmütige Mund, die zähe, sehnige Gestalt.

Dem Großvater rann das Blut aus den Striemen in die Mundwinkel. Er schluckte es. Ohne Demut, stockend sagte er: „Herr Hauptmann, es ist noch kalt. Dürft ich den Herrn Hauptmann bitten ... Holz! Holz brauche ich!“

„Holz?“ Die Stimme des Gutsherrn war wie seine Peitsche, dünn, zischend, ledern. Das Gesicht mit der schweren, langen Nase und der herrschsüchtig steilen Stirn ging in den Traum des Jungen ein wie eines der bösen Gesichter aus den Märchen, die des Abends in den Hütten an den Feuern erzählt wurden.

„Der Kleine und ich, wir frieren!“ bestätigte der Großvater. Das Lachen des Hauptmanns pfiff wie der kalte Wind: „Was? Der Kleine?“

Februarregen, durchjagt von nassen, schweren Schneeflocken, schlug auf das Dorf nieder, verhüllte die Wälder ringsum; nichts anderes gab es mehr auf der ganzen weiten Welt als den Gutshof.

Das Gesicht des Hauptmanns wurde wie blanker Stein.

„Herr Hauptmann, meine Tochter ... nun, das Kind ... Vor Gott sind wir alle gleich, und gerichtet wird nur nach unsern Werken.“

Die Reitpeitsche fuhr nieder. Der Großvater stöhnte auf. Hans, ein magerer Knabe zu jener Zeit, hatte Ochsen so stöhnen hören, wenn die Peitsche erbarmungslos auf sie niedergesaust war, bis sie im Schmutz des Wegs zusammensanken.

Und der Hauptmann rief: „Was will Er? Vor Gott alle gleich? Gerichtet wird nach unsern Werken?“

Die Striemen der Peitsche, einer über dem linken Auge, ein anderer über dem Mund, füllten sich mit dunkelrot sickerndem Blut. Der Alte keuchte: „Nach unsern Werken, ja! Herr, wir sind doch auch Menschen! Das Dach ist undicht!“

Der Hauptmann lachte, hob die Peitsche, jagte die beiden davon.

Der Großvater ging bis ans Ende des Dorfes, stolpernd, als habe er eine Binde vor den Augen. Sie erreichten den Rand des Waldes. Es war fast Abend, die einzelnen Bäume waren kaum zu erkennen. Der Großvater blickte sich um, stelzte dann schwerfällig über den Acker in den Wald. Sie klaubten trockene Äste zusammen, brachen Holz von Bäumen, die verdorrt standen.

Zuweilen murmelte der Alte, und es klang wie der harsche Regen im Geäst: „Nimm! Es gehört uns allen. Es gehört dir!“

Am Abend, in der Hütte, beim prasselnden Herdfeuer, fragte Hans: „Warum darf er dich hauen?“

Der Alte kühlte mit einem nassen Lappen seine Wunden. Er nahm ihn weg, blinzelte ins Feuer, machte: „Hm ... na ja“, und sagte schließlich mürrisch: „Nimm dir ein Stück Brot.“

Aber der Kleine fragte wiederum: „Darf man so hauen?“

Der Alte erhob sich, trat an den Tisch, schnitt sich Brot und gab auch dem Jungen; nachdem er einige Äste auf die Glut gelegt hatte, hielt er das Brot über das Feuer.

Hans, mit verkniffenen Augen, sagte böse: „Ich hätt ihm ins Gesicht geschlagen.“

Erschrocken hielt ihm der Alte den Mund zu; ängstlich spähte er dabei zum Fenster, als stehe dort jemand und horche. Hans schwieg eingeschüchtert. Vom Feuer her kam der Geruch von verbranntem Brot.

Und heute, in dieser frühen Dezembernacht, wachgequält von seinem Traum, lag Aehre langgestreckt, die Augen offen, und starrte an die dunkle Decke des Schlafzimmers. Von draußen drang mit dem milchigen Nachtlicht das dünne Geräusch vorübergehender Schritte herein. Er hörte den wachen Atem seiner Frau, den stillen, gleichmäßigen Schlaf des Kindes. Wie war das doch heute? Das Gesicht des Hauptmanns ...? Nein, das war nicht das Gesicht des Hauptmanns! Die Reitpeitsche war aus dem Dunkel gekommen, aber die Hand, die sie führte, war nicht die schmale, behandschuhte des Hauptmanns, sondern eine kräftige Faust mit dicken, klobigen Fingern. Die Peitsche war zischend niedergesaust, und als er das Gesicht mit den zwei Striemen erkannte, war es nicht das Gesicht des Großvaters, sondern sein eigenes. Und als seine Augen der wieder erhobenen Peitsche folgten, hatte er in das runde, schwammige Gesicht Matschats gesehen.

Er fuhr sich mit den Händen über die Stirn; sie war schweißnaß. Katrin richtete sich auf: „Was ist?“

„Nichts! Nichts!“

„Sag, ist was mit dem Werk?“

„Nein, hab keine Sorge.“

„Oder hat’s was in der Partei gegeben? Unannehmlichkeiten oder so was?“

„Was du nur denkst!“

Katrin stand auf, machte Licht. Aehre lag mit offenen Augen. Als sie sich über ihn beugte, lächelte er beruhigend. Sie sagte: „Du hast noch nichts gegessen!“

Er schien sie nicht zu hören, starrte wieder an die Decke. Draußen fuhr ein Auto vorbei. Während sich Katrin ein Kleid überwarf, sagte er: „Nichts gegessen? Ja... ach so!“

Sie beugte sich über ihn, suchte seine Augen: „Soll ich dir etwas holen?“ Er legte den Arm um ihren Hals, zog sie zu sich nieder. Mit einem Blick zu dem schlafenden Kind machte sie sich frei.

„Ich hab Hunger“, sagte er und blinzelte ihr zu. Sie schlug ihm auf die Hände, fragte: „Willst du was trinken?“

Er nickte.

Sie erhob sich, ging in die Küche. Er hörte, wie sie Messer und Gabel nahm, und obwohl die Tür geschlossen war, sah er ihre ruhigen, sicheren Bewegungen; sah sie Brot schneiden, die Wurst aus dem Schrank nehmen, das Bier ins Glas gießen, und er dachte: Viel zu schade ist sie! Da sitzt sie in der Küche, räumt auf, macht für mich den Dreck. Siedendheiß durchfuhr es ihn: Sollte das der Grund ihrer Unzufriedenheit sein?

Katrin kam herein. Er sagte nichts. Sie stellte Brot, Bier und Wurst auf einen Stuhl vor das Bett. Er nahm eine Schnitte, begann zu kauen und sagte nach einer Weile: „Iß doch auch! Allein schmeckt’s mir nicht.“

Katrin griff zu. Da es kalt wurde, kroch sie wieder unter die Decke. Unvermittelt erklärte Aehre: „Heute habe ich mit dem Direktor gesprochen, mit Carlin.“

Überrascht sah Katrin auf: „Und?“

„Kein übler Mensch. Im Gegenteil, ein angenehmer Mensch, ein ehemaliger Arbeiter. Kommt zu mir, lacht, wir quatschen so richtig los.“

„Was wollte er?“

„Nun, wie mir’s geht, was ich mache; und ich wollte ihm schon sagen ... nun, du weißt ja, daß ich den Dreck machen muß und der Matschat mich rumjagt wie ’nen herrenlosen Hund. Und auf meinen Vorschlag ist auch immer noch keine Antwort gekommen.“

„Und jetzt?“

„Ich habe nichts gesagt. Es gab sich nicht. Es könnte sich so anhören, als wollte ich petzen.“

„Dumm bist du! Wirklich, er muß es doch wissen. Er ist doch schließlich dein Direktor.“

„Na ja ... na ja ...“, sagte Aehre nach einer Weile. „Aber sie haben wirklich keine Hauptmannsgesichter mehr.“

„Was haben sie nicht?“

„Keine Gutsbesitzergesichter mehr. Früher, wenn ich mit so einem Direktor sprach ...“ Er lachte auf: „Ich habe ja noch nie mit einem gesprochen, früher, meine ich. Aber wenn ich sie sah, dann waren die Hauptmannsgesichter vor mir. Manchmal auch noch nach 1945. Zum Beispiel der Wassermann, oder die Lamperts, oder... nun, auch der Matschat. Obwohl er nur Meister ist, hat er doch ein Gutsbesitzergesicht. Heute noch, wenn ich ihn sehe, könnt ich ihm in die Fresse schlagen.“

„Aber er ist doch in der Partei!“

„Und wenn schon?“ Er lachte bitter heraus: „Er ist sogar Gruppenkassierer, und als einziger verkauft er immer alle seine Zeitungen und Broschüren. Bock sagt immer: ,Seht ihn euch an, das ist ein guter Parteiarbeiter!‘“ Aehre kaute, und im Nachdenken wurde er still; er trank, und dann, als er das Glas wieder auf dem Stuhl abgesetzt hatte, sagte er leise: „Man müßte es ihnen mal ordentlich geben! Dem Matschat und allen. Richtig eins in die Fresse hauen. Seine Zeitungen verkauft er, aber alles andere im Betrieb lassen sie einfach laufen, wie es läuft.“

„Ja, was denn?“ fragte Katrin erstaunt.

Aehre richtete sich auf, stützte sich auf die Ellbogen und sah Katrin nachdenklich an: „Alle glauben, der letzte Ringofen, der noch in Betrieb ist, muß stillgelegt werden. Sechs Öfen sind doch kaputtgebombt worden, und wenn dieser noch ausfällt ... Prost Mahlzeit! Morgen wird sich’s zeigen, was dran ist.“

„Und was hat das alles mit dir zu tun?“

„Mit mir? Nun, nicht viel, oder doch, alles! Man müßte den Ofen bauen, ohne ihn zu löschen.“

„Ohne ihn zu löschen?“

„Na ja, ohne ihn zu löschen. Jedesmal, wenn eine Kammer geleert wird, müßte man sie aufbauen und direkt wieder beschicken.“

Katrin begehrte auf. „Gibst schon wieder keine Ruhe? Der Aehre muß immer was austüfteln, was? Und ich hör dann wieder am Abend das Geschimpfe, wenn sie nicht so wollen wie der Aehre.“ Sie lachte auf: „Austüfteln muß er was, gegen alle wieder, was? Und er glaubt, er macht sich beliebt damit.“

„Beliebt ... beliebt ... Hol sie der Teufell“

„Und was sagt der Direktor?“

„Weiß ich? Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen. Es ist mir auch nur mal so ein Gedanke gekommen.“

Sie beugte sich über ihn, stieß ihn in die Seite, lachte: „Wieder nur so ein Gedanke! Ach, du lieber Gott.“

Auch er lachte, leise, unterdrückt, um nicht das Kind zu wecken. Katrin fuhr fort: „Und alle werden sagen, es geht nicht. Und der Aehre wird sagen, es geht doch!“

Er legte seinen Arm um ihre Schulter. Sie entzog sich ihm, fragte spöttisch: „Du hast doch gegessen, ja? Also wie ist das mit dem Ofen? Erzähl mir, wie das mit dem Ofen ist! Los!“

Er sah sie erstaunt an, und als er in ihre hellen klugen Augen blickte, schien ihm, die Unzufriedenheit sei aus ihnen gewichen.

Um diese Zeit etwa kehrten im nieselnden Regen drei Männer von der Ringofenhalle, wo sie eine geraume Zeit nachdenklich vor der ersten geöffneten Kämmer gestanden hatten, wieder ins Verwaltungsgebäude der Fabrik zurück. Einer der Arbeiter aus der Nachtschicht, an denen sie vorbei mußten, sagte zu einem andern, der neben ihm an einem Kohlenhaufen stand: „Was ist denn los? So spät am Abend? Wie drei Gespenster. Überhaupt der alte Wassermann.“

Der andere sagte: „Nu, und der Carlin? Ist der vielleicht anders? Wann schläft denn der überhaupt?“

Der erste Arbeiter lachte: „Wahrscheinlich tagsüber, wenn die anderen arbeiten.“

„Nee, der Carlin nicht“, gab der andere zur Antwort, „der nicht. Wann der schläft, kann ich nicht sagen, denn oft sehe ich ihn noch nachts um zwölf und auch wieder morgens um sechs.“

„Schlimmer als früher die Direktoren! Er tut ja, als gehöre es ihm, das Werk.“

Und da ihnen der Wind und der Regen zusetzten, gingen sie auf eine Weile in die warme Ringofenhalle.

Die drei Männer aber ließen sich schweigend im Zimmer von Direktor Carlin nieder, und auch dann, als sich jeder eine Zigarette angezündet hatte, blieben sie stumm. In die bedrückende Stille drang das Rattern einer vorbeifahrenden Straßenbahn.

Carlin hob den Kopf. Sein ausgeglichenes, regelmäßiges Gesicht zeigte Ernst und Gelassenheit. Er fragte: „Irgendeinen Weg ... Sie glauben also nicht, daß es eine andere Möglichkeit gibt, als den Ofen zu löschen und ihn, wenn er erkaltet ist, wieder aufzubauen?“

Ingenieur Septke, der Leiter der Brennerei, klein, rundlich, mit einem gemütlichen Gesicht, nickte nur.

Carlin klopfte mit seinem Bleistift im Takt auf die Tischplatte. Da auch Dr. von Wassermann schwieg, fuhr er fort: „Wir sind das einzige Werk dieser Art in der Republik. Unsere Elektroden- und Silitstabproduktion, ganz abgesehen von unseren Kupferbürsten, wird gebraucht wie das Wasser in der Wüste.“ Seine Stimme wurde rauh: „Ohne unsere Produktion müssen wir einige Werke stillegen. Das bedeutet nicht zuletzt einen großen Ausfall für unseren Export, der nicht nur in die Volksdemokratien, sondern auch in die westlichen Länder geht.“

Dr. von Wassermann hielt die Augen geschlossen und atmete stoßweise; sein gepflegtes rosiges Greisengesicht war wie schlafend.

„Aber was soll man machen?“ fragte Septke, wobei er dem kühlen Blick Carlins auswich.

Wassermann sagte leise, Septke zustimmend: „Es gibt bestimmte Gesetze der Produktion, die man nicht durchbrechen kann. Früher ging es nicht, während des Krieges auch nicht, als alle Kräfte angespannt waren und mau manche neue Art der Produktion fand, und heute, bei unseren eingeschränkten technischen Möglichkeiten ... Nein, Herr Direktor, es gibt keinen anderen Weg!“

Carlin entgegnete bitter, ohne jedoch seine Beherrschung zu verlieren: „Früher! Mein Gott! Herr Doktor, irgendwie müssen wir ...“

„Man hat noch niemals einen brennenden Ofen erneuert, ohne ihn zu löschen, und kann es heute erst recht nicht!“

„Heute erst recht nicht?“ Carlin suchte mit seinen Blicken die Augen Wassermanns. Sie maßen sich. Wassermann hob bedrückt die Schultern: „Herr Direktor, denken Sie nicht, ich habe kein Vertrauen!“

„Warten wir doch bis morgen“, warf Septke ein. „Es ist ja gar nicht gesagt, ob der Ofen nicht doch noch einen Brennprozeß aushält.“

Carlin biß sich auf die Lippen; sein Bleistift klopfte immer noch den harten Takt. Septke schien verlegen, seine hellen Augen wanderten von einem zum andern. Wassermann, mit fast weißen Brauen über den kurzsichtigen Augen, schwieg, als sei schon alles gesagt, bis zum Überdruß, und es gebe nichts, was die Lage entscheidend verändern könne. Zudem, was wollte man von ihm? Diese neuen Herren - bitter preßte sich sein kleiner, welker Mund zusammen —, sie verlangten das Letzte! Carlin, der Direktor mit den Mechanikermanieren, der mit gleichbleibender Ruhe Menschen und Dinge an sich herankommen ließ und, wenn es ihm gefiel, einem die größten Grobheiten an den Kopf warf, gleichgültig, ob sie verletzend wirkten oder nicht, war er nicht ein Teufel, der einen nicht mehr aus den Fingern ließ?

Er erhob sich, stand gebeugt vor dem Schreibtisch des Direktors; das Gesicht zerknittert, starrte er voller Bitterkeit an Carlin vorbei auf die Wand. Dort hing ein Bild Stalins, ein grellbunter Druck. Wassermann gab Carlin die Hand: „Es ist spät geworden, Herr Carlin. Ich muß gehen.“

„Ich bestelle den Wagen“, antwortete Carlin und musterte ihn aufmerksam. Wassermann setzte rasch hinzu: „Glauben Sie nicht ... Nun, ich meine, glauben Sie nicht, daß es mich nicht berühre. Es trifft mich genauso schwer wie Sie.“

Carlin bestellte den Wagen, erhob sich, kam hinter seinem Schreibtisch hervor und legte Wassermann die Hand auf die Schulter; leise sagte er: „Doktor, bitte, setzen Sie sich, nur einen Augenblick.“

Mit hilflosem Lächeln und einem flehentlichen Seitenblick zu Septke nahm Wassermann wieder Platz. Carlin bot ihm eine Zigarette an; er nahm sie, rauchte. Carlin fuhr eindringlich fort: „Dies ist noch nicht alles. Unsere letzte Sendung Kupferpulver aus dem Westen ist ausgeblieben. Die Vorräte reichen noch für knapp zwei Monate. Aber bleiben wir bei der Brennerei. Wie ist die Lage wirklich? Die Kassettenöfen, in denen das große Material gebrannt wird, sind bis auf zwei zerstört. Gut, diese zwei schaffen die Planauflage bis Mitte nächsten Jahres. Aber die kleinen Ringöfen, das ist es! Ofen sechs ist als einziger in Betrieb, er hält vielleicht noch eine Beschickung aus. Ofen drei, der nun gelöscht werden soll, kann Ihrer Meinung nach nicht neu beschickt werden; mit ihm fällt nicht nur die Brennerei aus.“

Müde und sich nur mühsam auf den Beinen haltend, kehrte Carlin wieder zu seinem Sessel zurück. Wassermann spürte den harten Blick seiner intelligenten Augen; er dachte: Woher nimmt er nur den Mut, solch einen Betrieb zu leiten? Ein Mechaniker, ein einfacher, ungebildeter Mechaniker erkühnt sich Dinge zu tun, mit einer Unbekümmertheit Dinge zu tun, die früher nur nach langjährigem Studium, nach jahrzehntelanger Erfahrung einem Menschen anvertraut wurden. Hatte er nicht selbst als junger Mann jahrelang über den Büchern gesessen, sich alles erarbeitet, was mit der Produktion von Silitstäben, Pyrometerschutzrohren und Hochohmwiderständen im Zusammenhang stand? Und war er nicht erst ganz allmählich, Stufe um Stufe, zum Direktor der gesamten Forschungsabteilung des Werkes aufgestiegen? Bitter, wenn auch in einer Art neidvoller Bewunderung, dachte er: Aber er macht es nicht schlecht! Wüßte man nicht, wer er ist und woher er kommt, so könnte man glauben, er sei im Werk groß geworden und sein Direktorposten habe nichts mit dieser Zeit und ihren herrschenden Mächten zu tun. Er hat, wo es drauf ankommt, eine harte Hand, besitzt einen untrüglichen Blick für Menschen und Dinge, seine Leitung ist zielbewußt und ohne Schwanken.

Wassermann hielt es für besser, das Schweigen zu brechen; er sagte mit Anstrengung: „Herr Carlin, ich kenne unsere Schwierigkeiten. Mein Bemühen geht darauf aus, soviel Schwierigkeiten wie irgend möglich aus dem Weg zu räumen. Aber wir müssen einschränken, wenn nicht gar die Brennerei für einige Monate schließen. Der Ofen muß vollständig neu aufgebaut werden, und dazu benötigen wir mindestens sechs Monate. So war es seit eh und je! Und wie gesagt: bestimmte Gesetze der Produktion kann man nicht einfach außer acht lassen oder umstoßen.“

Carlins beherrschtes, hageres Gesicht straffte sich noch mehr: „Wenn ich die Arbeiter frage, was, glauben Sie, werden sie mir antworten?“ Wassermann zuckte zusammen.

Da er sich nicht äußerte, wandte sich Carlin an Septke: „Und Ihre Meinung?“

Septke, breitschultrig, massig, mit fleischigem Gesicht, bewegte unentschlossen den Mund; er wand sich vor Verlegenheit, sagte schließlich: „Direktor, das ist so! Es läßt sich nichts machen. Sie wissen, wie sehr mir daran liegt, den Betrieb in Ordnung zu halten, aber als Leiter der Brennerei kann ich nur wiederholen, was ich schon gesagt habe. Wir werden wie immer einer auswärtigen Firma die Arbeit geben müssen, denn mit unsern Kräften ist da nichts zu wollen.“

„Und die ganze Kohlenstabproduktion stillegen?“

Septkes Augen flatterten.

„Die Leute auf die Straße werfen?“ fragte Carlin abermals, doch er schien an anderes zu denken.

„Man muß sie irgendwie so lange anderweitig im Betrieb beschäftigen!“

Wassermann hob seine zittrige Hand, wandte ein: „Gestatten Siel Ich glaube kaum, daß die Rentabilität des Werkes zuläßt, die Leute in irgendeiner andern Abteilung des Werkes zu beschäftigen, ohne daß wertmäßig etwas herauskommtl“

„Und die Arbeiter, was glauben Sie, Doktor, was die dazu sagen werden?“

Aber da keine Antwort mehr kam, weder von Septke noch von Wassermann, beschloß Carlin, nicht mehr von dem ausgebliebenen Kupferpulver zu sprechen, dessen Fehlen vielleicht ein noch schwierigeres Problem aufwarf als der zerstörte Ringofen. Gemessen verabschiedete er sich von seinen Mitarbeitern. Als sie draußen waren und ihre Schritte sich entfernten, wanderte er in seinem Büro auf und ab, den Kopf vorgebeugt, so wie zu der Zeit, als er im Zuchthaus Luckau saß: drei Schritte hin, drei Schritte zurück, drei hin, drei zurück ... Das Gitter vorm Fenster und am vergitterten Himmel eine Baumkrone; und er auf und ab, auf und ab.

Wenn Dr. von Wassermann nachts heimkommt, ist ihm wie einem verwundeten Tier, das sich in seine Höhle zurückzieht. Während er klingelte, hörte er den Wagen wegfahren und dann, wie immer, den kurzatmigen Schritt seiner Frau; die Tür wurde geöffnet.

„Schon wieder nach zwölf“, sagte sie, während er sie mit altväterlicher Behutsamkeit küßte. „Ich dachte schon, es sei etwas geschehen.“

„Was soll denn geschehen?“ gab er zurück. „Sei doch nicht immer gleich so ängstlich!“ Er zog sich den Mantel aus, streichelte ihre welke Hand.

Sie gingen zusammen durch den dämmrigen Flur in das Eßzimmer. Unter einer abgeblendeten Stehlampe war der Tisch gedeckt: Schnitten mit Wurst auf einem kleinen Teller, Tee unter einer Wärmehaube, zwei Scheiben Zitrone.

Wassermann nahm trotz seiner Müdigkeit mit betonter Förmlichkeit Platz, entfaltete umständlich seine Serviette und begann zu essen. Die Frau, den Kopf eulenhaft in die mageren Schultern gezogen, die faltigen Hände im Schoß, saß ihm stumm gegenüber, Vor dem Fenster stand die Nacht wie eine feindselige Mauer, erfüllte das Zimmer mit dumpfer Traurigkeit. Die Frau fragte leise: „Ging alles gut heute?“

„Warum soll’s nicht gutgegangen sein?“

„Ich habe kein gutes Gefühl. Eines Tages ...“

„Sorg dich nicht“, seine Lippen zitterten, während sich seine Hand zu ihr hinübertastete.

„Sollten wir nicht doch wegziehen? Deine Firma würde dich doch sicher in das neue Werk im Westen übernehmen.“

Er blickte auf; im Gram ihrer müden Augen fand er seinen eigenen Gram. Er schüttelte den Kopf, zog die Hand zurück, sein Blick wurde starr, fast abweisend.

„Jeden Abend ab sechs sitze ich hier und warte und habe Angst, und mit jeder Viertelstunde, die vergeht, wird meine Angst größer.“

„Warum nur?“ fragte er.

„Nun, hier im Osten, die Russen und alles ...“

„Die Russen sind nicht so schlimm“, unterbrach er sie knurrig. „In diesen Tagen war ein junger Ingenieur bei uns, einer aus einem Werk in Rußland, das dort die gleiche Produktion hat wie wir. Ein gebildeter Mensch, ich muß es sagen, ein angenehmer Mensch, ein Fachmann. Nein, die Russen sind nicht so schlimm.“

„Ja, aber... ja, aber...“ Vor seinem Blick schwieg sie betroffen. Er aß, das Brot schmeckte ihm nicht, und der Tee war eine dünne Brühe, die ihn anwiderte. Hatte er das alles nicht schon einmal durchlebt? Damals, als man ihm die Leitung der Forschungsabteilung des Werkes anbot - es war an dem Tag, da er morgens seiner Frau befohlen hatte, die Koffer zu packen kam er im Glühen der sommerlichen Dämmerung heim und saß so wie heute da, schweigend, als horche er auf etwas, bis er schließlich hervorwürgte: „Pack wieder aus!“ Und als die Frau ihn fassungslos anstarrte, brauste er auf: „Pack wieder aus! Wir bleiben hier!“ Die Frau weinte fast: „Ja, aber, du hast doch gesagt ...“

„Kann ich das Werk im Stich lassen?“ so hatte er geschrien, am ganzen Leibe zitternd, und sie hatte schluchzend die Koffer wieder ausgepackt.

In sein Schweigen sagte die Frau: „Heute waren sie da, wegen einer Unterschrift, aber ich habe sie nicht gegeben.“

„Hast sie nicht gegeben?“ fragte er erstaunt.

„Nun ja, ich wußte doch nicht! Es war irgendein Aufruf oder ... nun, ich weiß nicht, jedenfalls was mit Politik.“

„Mein Gott“, fuhr er auf, „warum gibst du sie nicht? Was kostet es dich? Im Werk tu ich alles, nur, um nicht aufzufallen, und du?“ Eindringlich flüsterte er: „Du kannst uns damit zugrunde richten.“

Ihr Mund zitterte; ihre Augen füllten sich mit Tränen. Sie preßte die Hände zusammen.

„Aber ich wußte doch nicht ...“, verteidigte sie sich hilflos, und die Tränen rannen ihr über das runzlige Gesicht.

Er aber, immer noch böse, herrschte sie an: „Auf uns sehen sie herab, beobachten uns, und bei jeder Angelegenheit, sei es eine technische oder eine andere, heißt es: ,Nun, Sie müssen doch die Verantwortung abschätzen können.‘ Man muß sehr vorsichtig sein! Sehr vorsichtig!“

Er sah die Tränen in ihren alten Augen, sah das Zucken in ihren Mundwinkeln und erhob sich; er trat zu ihr, schloß sie in seine Arme, und sein Blick nahm alles im Zimmer in sich auf: die gepflegten Möbel, die wenigen, teuren Gemälde an den Wänden, die Standuhr, die geruhsam tickte. Er führte sie ans Fenster, und eng aneinandergelehnt standen sie und starrten in die Dunkelheit, in der nah beim Haus der weite See lag, die stillen Buchten der Birkenwälder. Von einer schweren Welle bangen Schweigens getragen, verharrten sie eine geraume Zeit. Dann kehrte er mit ihr zu dem breiten Ledersessel zurück, setzte sich neben sie, und so saßen sie beide, schmal und greisenhaft, mit mageren, vergrämten Gesichtern und blickten ratlos vor sich hin.

„Es ist ja schon gut“, flüsterte die Frau endlich. Er nickte, biß die Zähne zusammen, und doch wußte er, daß nichts gut war. Das Leben da draußen, in der Fabrik und in der ganzen großen Stadt, hatte sich bis in dieses Zimmer geschlichen, unhörbar leise, hatte ihn erfaßt, und würde ihn, das wußte er, nicht mehr loslassen.

Suse Rieck hatte die drei Männer – Matschat und Weitler und Andrytzki – in der Nähe der Weidendamm-Brücke getroffen. Nach einem Streifzug durch verschiedene Lokale waren sie schließlich in einem der kleinen Tanzcafes in der Chausseestraße, fast schon im französischen Sektor, gelandet.

Rauch und flimmernder Staub, in strähnigen Streifen, lag über dem länglichen, in kleine Nischen aufgeteilten Raum, in dessen Mitte sich die Tanzfläche mit der Kapelle befand. Dünn und blechern klang die Musik; der Saxophonist hopste auf seinem Stuhl, als säße er auf einem Nadelkissen. Von der Bar her scholl harsches Frauenlachen herüber; man hörte Gläserklirren und die flüsternden Stimmen der Pärchen an den Tischen.

Suse tanzte mit Andrytzki. Sie spürte den Druck seines Armes, sah in sein rötliches, verschlossenes Gesicht.

Den Mund dicht an ihrem Ohr fragte er: „Du bist allein?“

Sie hatten beide schon etwas getrunken. Sie sah auf das über der Kapelle hängende Schild: „Mit brennender Zigarette darf nicht getanzt werden.“ Der Geiger blinzelte ihr zu. Sie wandte sich ab. Andrytzkis Augen, rauchig verhangen, wurden schmal. Er fragte: „Witwe?“

„Ja, Witwe!“ sagte sie. Ihr herbes, etwas unregelmäßiges Gesicht mit der geraden festen Stirn