9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: hockebooks

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

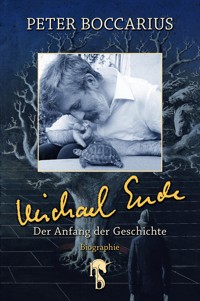

Michael Ende, der Autor von »Momo«, »Jim Knopf« und »Die unendliche Geschichte«, zählt zu den bekanntesten deutschen Schriftstellern. Seine Bücher wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt und haben eine Gesamtauflage von über 35 Millionen Exemplaren. Peter Boccarius, ein langjähriger Freund und Wegbegleiter, machte sich auf Spurensuche und zeichnete die Lebensgeschichte Michael Endes bis zum Jahre 1960 nach: Was prägte Michael Ende, wer beeinflusste ihn? Peter Boccarius verfasste die erste Biografie über den beliebten Autor, angereichert mit vielen persönlichen Anekdoten, die nun erstmals auch als E-Book erhältlich ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 393

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Peter Boccarius

Michael Ende

Der Anfang der Geschichte

Biografie

»Denn danach suchen wir doch letzten Endes nur …«

Dieses Buch entstand,als Michael Ende noch am Leben war.

Als er starb,schrieb ihm der Verfasser einen letzten Brief.

Er steht am Schluss dieses Buches.

Erstes Kapitel

Wie er in eine nicht sehr geheure Welt hineingeboren wurde

(Garmisch, 1929–1931)

Einen Löwen den Berg hinauftragen – Geldsorgen – Der listige Engel von Altona – Regen, Streit und eine Tasse Tee – Traurig in Palästina – Schloss Elmau – Eine liebeleere Kindheit – Michael in der Krippe – Mucki oder die Gemütlichkeit bei warmen Buttersemmeln – Eine Lokomotive braust heran – Lebenswende durch einen eleganten Herrn – Jubel und Aufbruch – Der Seher vom Elsass

1

Als sie schwanger war, träumte ihr, sie müsse einen jungen Löwen einen Berg hinauftragen. Dann, im Operationssaal des Gemeindekrankenhauses, als man ihr den Sohn aus dem Leib schnitt, schien es der Bewusstlosen, als ob sie einen endlosen Gang entlangliefe, immer wieder durch Türen, die hinter ihr ins Schloss fielen; und sie lief und entfernte sich – bis eine Stimme sie zurückrief: »Du hast ein Kind.«

Der junge Löwe wog über neun Pfund. Die Mutter, nur 1,58 m groß, mit viel zu engem Becken und schon beinahe achtunddreißig Jahre alt, hatte noch nie geboren. Deshalb gab es nur eine Chance – »außer mit Anbohrung des Kindes«, wie Sanitätsrat Dr. Ulrich attestierte –: den Kaiserschnitt. Sie holten Michael am 12. November 1929, 17.15 Uhr. Die Sonne stand im Skorpion, im Osten stieg das Zeichen der Zwillinge herauf. Die Mutter brauchte lange, bis sie sich erholte. Er wurde als Michael Andreas Helmut unter der Nr. 87 ins Garmischer Geburtsregister eingetragen, Sohn des Kunstmalers und Bildhauers Edgar Karl Alfons Ende und seiner Ehefrau Luise, geborene Bartholomä; beide wohnhaft in Garmisch, Bahnhofstraße 47. Michael: Das war der Wunschname der Eltern. Helmuth (mit th) hieß Edgars jüngerer Bruder. Andreas? Es gab ein Gedicht, das den Endes viel bedeutete. Der Malerdichter Karl Thylmann hatte es im Ersten Weltkrieg, bevor er fiel, für seinen kleinen Sohn Andreas geschrieben, und die ersten seiner tiefgründigen Verse lauteten so:

ANDREAS, DEM SÄUGLING

Dein Geist, hersinkend jahrelang immer noch fern,Überschattet die schlafende Form.Ich neige mich dir, ich bin nicht älter als du.Im Anfang wehten wir, Flocken vom Urlicht,Auf die Bahn zum Beginn.Licht wollen wir erst wieder werden,Schaffendes Licht.

Du schläfst, aber hörst mich.Du bist noch groß vom Reich,In dem du wobest seit du gestorben warst.Wie du, Kindlein, sollen wir werden,Spricht der Eine,Wie du.Das ist das schwerste der Wunder.

Wie oft hatten Edgar und Lise in den Monaten des Wartens dieses Gedicht studiert – der werdende Vater, der das Pathos liebte, und die werdende Mutter, für die es Gewissheit war, dass sie einem ganz besonderen Menschenkind das Leben schenken würde.

Die Schmerzen, die Probleme, die Geldnöte konnten sie in dieser Gewissheit nicht erschüttern.

540 Reichsmark – eine Riesensumme in diesen Tagen, in denen man den Biedermeiersekretär der Bayernkönigin Karoline (1776–1841) für 80 Mark ersteigern konnte, und einen in aller Welt bekannten Kupferstich wie Dürers Ritter, Tod und Teufel für ganze 8600 Mark. Schlechte Zeiten, die Endes haben Geldsorgen und da sind auch noch Raten zu bezahlen; und die Großeltern in Hamburg können nichts beisteuern – der alte Herr hat gerade wieder einmal mit einem seiner todsicheren Geschäfte (diesmal in Leder) ein kleines Vermögen vertan: 3000 Mark.

2

12. November 1929: ein Tag wie viele andere. In München führt das Nationaltheater die Bohème auf, das Residenztheater Präsidentenwahl von Max Halbe; und in den Kammerspielen gastiert das Moskauer hebräische Künstlertheater »Habimah« mit einem Stück von Scholem Alejchem. Die junge Schauspielerin Erika Mann freut sich über ein – allerdings auf vier Monate befristetes – Engagement an die Bayerischen Staatstheater; Heinz Rühmann, Star der Kammerspiele, wird am kommenden Donnerstag in Landshut ein Gastspiel geben. Die Luitpold-Lichtspiele in der Brienner Straße locken mit Spektakulärem (3.30, 6.00 und 8.30 Uhr): Man zeigt Duponts Atlantic, den »1. deutschen Sprech- und Ton-Großfilm«, mit Fritz Kortner und Lucie Mannheim in den Hauptrollen (es gibt kleine technische Pannen). Für acht Uhr bittet ein Dr. med. Müller in den ersten Stock des Museums zum Atemkurs für Fortgeschrittene, bei der Christengemeinschaft erörtert Pfarrer Rudolf Meyer, Prag, öffentlich die Frage »Wer war Christus?«. Beim Südbahnhof, in der Ruppertstraße, hat ein Dienstmädchen Gift genommen, draußen in Forstenried ist das Ökonomieanwesen des Landwirts Jakob Adam fast ganz heruntergebrannt. Die Polizei warnt dringlich vor Kettenbriefen und bittet, sie samt Umschlag in Zimmer 304 der Polizeidirektion abzugeben.

Nichts Besonderes also, ein Tag wie viele andere. Wer weiß denn schon, dass die Welt dabei ist, aus den Fugen zu geraten?

3

Vor Michael Endes Geburt ist einiges Bemerkenswerte passiert und ein Engel hatte alle Hände voll zu tun, um die Geburt im Gemeindekrankenhaus von Garmisch möglich zu machen. Und das kam so: Der siebenundzwanzigjährige Edgar Ende, Kunstmaler in Hamburg, gehört durchaus nicht zu den Berühmtheiten dieser Zeit, wenn er auch nicht mehr ganz unbekannt ist. Er arbeitet in einem Atelier, das ihm die Stadt Altona zur Verfügung gestellt hat, tut dies und das für seinen Namen als Künstler, verkauft auch manchmal eines seiner rätselhaften Ölbilder und steckt immer in Geldnöten. Eine gescheiterte Ehe hat er bereits hinter sich, er sieht gut aus, ein junger Hüne; und er ist verliebt, sehr.

Es geht nicht anders: Vater Edgars Liebesgeschichte mit dem schönen jüdischen Mädchen unbekannten Namens muss hier, am Anfang dieses Buches über seinen Sohn stehen, es ist eine Frage der Existenz. Denn: Nehmen wir einmal an, es gibt Engel, dann hätte Michael Endes Schicksalsengel doch damals – 1928 – vor einem schier unlösbaren Problem gestanden: Wie Michaels Eltern zusammenbringen, nämlich das aus dem Saarland gebürtige Fräulein Bartholomä, das in Garmisch in seinem Laden für arabische Spitzen sitzt und näht; und den jungen Maler aus dem Norden, der zwar ab und zu in die quirlige, überschäumende Reichshauptstadt Berlin reist, dem es aber partout nicht einfallen will, sich auch einmal die Alpen, Garmisch und seine Schönheiten anzusehen.

Engel sind kundig im Unmöglichen, und dieser hier macht sich besonders unerschrocken ans Werk. Besagtes Mädchen in Hamburg kommt ihm dabei zupass und man darf ohne Weiteres annehmen, dass er es war, der den jüdischen Eltern unüberwindliche Abneigung gegen den freienden Jüngling und jungen Hünen ins Herz pflanzte. Barsch wird die Tochter entfernt, weit weg geschickt, ins Internat – in ein Internat im südlichsten Teil Deutschlands, in Garmisch (dort also, wo das Fräulein Bartholomä sitzt und näht). Sehr gut und alles schon halb gewonnen, der Rest ist für einen Engel ein Kinderspiel, der Rest trägt sich dort zu, wo Engel zu Hause sind: im Herzen der Liebenden.

Der junge Herr Edgar in Altona träumt, seufzt, leidet, da braucht der Engel die Fühlfäden nur noch etwas strammer anzuziehen. Bis der Maler vom einen zum anderen Augenblick erkennt: Er muss auf der Stelle sterben, wenn er das Mädchen nicht wiedersieht. Kaum dass er seinem Bruder Helmuth die Schlüssel zum Atelier in die Hand drücken kann – fort ist er, auf dem Weg zum Bahnhof, ohne Koffer, nur mit dem, was er auf dem Leibe trägt. Und schon rast sein Zug durch die Lüneburger Heide, weiter, über die Mittelgebirge, weiter, weiter, nach Süden, o ja, nach Süden, bis zu dem ersehnten Zipfel ganz unten auf der Landkarte, dem mit den alpinen Schönheiten (wo das nichts ahnende Fräulein Bartholomä im Laden sitzt und näht). Und Michaels Schicksalsengel kann befriedigt die Hände in den Schoß legen, die Arbeit ist getan, alles wird sich nun von allein abspulen; und vielleicht ist der Geflügelte an diesem Punkte der Geschichte erst einmal wieder himmelwärts entschwunden.

Hier endet das exakte Wissen des Chronisten über Vater Edgars Romanze mit der schönen Unbekannten, der im Internat; denn nichts weiß die Familiensaga der Endes weiter darüber – kein Wort über unverantwortliche Stunden der Leidenschaft an Gletscherspalten oder über verträumte Wanderungen hinauf zu Berghütten, wo frische Buttermilch und bestürzende Naturerlebnisse der Liebenden harren; nichts über Feuer speiende Internatsdirektorinnen oder über Teestunden im Vestibül des Mädcheninstituts, vielleicht beim Klavierklang von Beethovens Albumblatt für Elise. Nein, die Zeit hat alle Spuren verweht, nichts ist bekannt über diese Liebe und über das weitere Schicksal des jüdischen Mädchens, das dem Engel des ungeborenen Michael als Angelhaken diente.

Wir können der Schönen nur still unseren Dank sagen für ihren – wenn auch unfreiwilligen, wenn auch passiven – Anteil an der Existenz des Momo-Autors. Und ihr wünschen, sie möge ein leichtes, ein freies Leben gelebt haben; und dass ihr, als Deutschland der Teufel ritt, die Flucht über die Grenze gelungen ist.

4

Aber der junge Herr Edgar! Gar nicht lange und er taucht wieder auf aus dem Nebel dieser vergessenen Tage, in Garmisch natürlich, immer noch in Garmisch, wo es bekanntlich gar nicht so selten regnet – wie zum Beispiel an diesem schicksalsträchtigen Nachmittag des Jahres 1928. Der junge Mann, ohne Schirm und Mantel aus seiner Pension »Nirwana« aufgebrochen, muss schleunigst nach einem Unterschlupf vor den dicken Tropfen suchen. Und weil er gerade in der Bahnhofstraße am »Bunten Haus« vorbeikommt, an einem kleinen Laden mit Spitzen aus Arabien und bunten Edelsteinen aus Idar-Oberstein, dem Laden einer gewissen Lise Bartholomä – deshalb stürzt Edgar kurz entschlossen hinein.

Die Chefin ist selber da (eine ziemlich kleine Person, findet er) und legt Kunden Waren vor. Edgar lungert herum, schielt nach spitzenbesetzten Damen-Negligés, sieht sich Steine an, Granate, Amethyste, schöne Bergkristalle – so vergeht die Zeit. Und vielleicht haben Edgar und Lise da auch zum ersten Mal miteinander gelacht; denn möglich ist es, dass Jonathan, Lises Kapuzineräffchen, der Schrecken aller Nähmädchen, herumturnte und seine Possen riss.

Das Lachen vergeht Fräulein Bartholomä, als der Ladenschluss naht und der kaufunlustige Kunde immer noch nicht verschwinden will (es regnet weiter). Sie findet, dass er ein ziemlich unverschämter Bursche ist und außerdem zu schön – schöne Jünglinge mag sie nicht. Und schon bekommt Edgar von seiner zukünftigen zweiten Gattin die erste Lektion (und weiß von nun an, womit er ein halbes Leben wird rechnen müssen): Diese Frau macht aus ihrem Herzen keine Mördergrube.

Sie will, dass er geht – er kümmert sich nicht darum (es regnet weiter). Sie zankt ärgerlich zu dem Hünen hinauf; er, auch nicht schüchtern, raunzt mit seinem Hamburg-Akzent arrogant zu ihr herunter. Sie streiten, dass die Vitrinen scheppern und die Nachthemden wippen; der Affe (dürfen wir annehmen) hüpft kreischend auf den Kronleuchter, die Nähmädchen äugen neugierig in den Laden herein – bis Fräulein Bartholomä seufzend einlenkt: »Schön, dann kommen Sie eben noch einen Sprung mit nach oben und trinken mit mir eine Tasse Tee.« Nach oben – das heißt: in den ersten Stock, in die Wohnung der Ladenbesitzerin.

Beim Tee erzählt er ihr, dass er Kunstmaler ist, er nimmt einen Bleistift und skizziert, was er so auf die Leinwand bannt. Lise ist beeindruckt, sie hat schon immer ein Herz für mittellose Künstler gehabt.

5

Die Tasse Tee hat Folgen, im Juli gehen die Verlobungsanzeigen hinaus, am 22. Februar 1929 wird geheiratet. Es herrscht bitterkalter Winter in Europa. München hat in diesem Februar Fröste von minus dreißig Grad zu ertragen und aus Mecklenburg wird gemeldet: Ostsee zugefroren, die Schiffe stecken im Eis fest. Im Süden, an der Riviera, zittern die Italiener und Franzosen bei Temperaturen von minus dreizehn Grad und im Balkan heulen die Wölfe.

Kälte hin, Kälte her – auf dem Garmischer Standesamt werden als Vermählte eingetragen (Registernummer 7, Aufgebotsverzeichnis Nr. 123/1928): der Maler und Bildhauer Edgar Karl Alfons Ende, 28, aus Altona; und die Geschäftsinhaberin Luise Bartholomä, 37, aus Neunkirchen; beide gegenwärtig wohnhaft in Garmisch, Bahnhofstraße 47. Ihre Trauzeugen: der Kaufmann Fritz Staackmann, 49 Jahre alt, und der Architekt Arthur Holzheimer, 30 Jahre alt.

Die Eltern des Bräutigams sind Carl Gustav Reinhold Ende, Wachszieher, Handlungsreisender, Nachtportier, Straßenbahnschaffner, Agent, Inhaber einer Pantoffel- und Hausschuh-Manufaktur in Altona; und seine Ehefrau Auguste Sophie, geborene Wille; beide am Leben.

Die Eltern der Braut: Philipp Karl Bartholomä, verstorbener Hüttenarbeiter in Neunkirchen/Saar; und seine zweite Ehefrau Katharina Elisabeth, geborene Sattler, ebenfalls schon lange tot.

Die jungen Eheleute sind arm, aber glücklich. Es wird schon alles besser werden, hoffen sie.

Doch das täuscht.

6

1929 – eine Endzeit. Nur: Wer weiß das schon? Die meisten ahnen es auch nicht am 25. Oktober 1929: Das ist der Schwarze Freitag, der dem Black Thursday der Amerikaner folgt, dem Tag, an dem die Börsenkurse in New York ins Bodenlose stürzen. Aber nun beginnt die Weltwirtschaftskrise, schleichend und langsam erst, dann galoppierend: Anfang 1933 wird es sechs Millionen Arbeitslose in Deutschland geben, und Hunger, Geschäftszusammenbrüche und der Selbstmord Ruinierter gehören dann zum Alltag.

1929: Wer ahnt schon, was es bedeutet, dass ein Mann namens Hitler einen Mann namens Himmler zum »Reichsführer SS« macht? Die Demokratie wird sterben. Noch ist Kaiser Wilhelms Generalfeldmarschall aus dem Ersten Weltkrieg, Paul von Hindenburg, Reichspräsident, noch ein Sozialdemokrat Müller Reichskanzler – noch. Aber sie marschieren schon durch die Straßen, die künftigen Herren mit ihren braunen Kolonnen, halten Massenversammlungen ab, prügeln sich und schreien nach Rache, wenn einer der Ihren verprügelt wird; ihre Zeitungen beschimpfen, verleumden, demütigen die deutschen Juden, alle Juden, schüren Hass und triumphieren. Und die da marschieren, randalieren, agitieren, verleumden, die Anhänger, Vorläufer, Vorredner des Dritten Reichs – sie werden bald Grund zum Triumph haben: Schon die Reichstagswahl vom 14. September 1930 wird die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei nahe an die Macht heranbringen, sechs Millionen Wähler werden dafür sorgen; und was vorher eine Splitterpartei mit zwölf Abgeordneten im Reichstag war, darf dann 107 Sitze im Parlament beanspruchen – als zweitgrößte Fraktion, nur die Sozialdemokraten haben mehr.

1929: Theodor Heuss veröffentlicht sein Werk Das Wesen der Demokratie. Joseph Goebbels hat mit seinem Theaterstück Blutsaat Premiere an der Nationalsozialistischen Versuchsbühne in Berlin – demselben Berlin, das jüdischen Theaterkünstlern wie Fritzi Massary, Elisabeth Bergner, Fritz Kortner, Max Reinhardt zujubelt. Noch.

7

Im Alter wird die Sonntagsmalerin Lise Ende fast immer auf ihren kleinformatigen Temperabildern, irgendwo in einer Ecke, auch ein bleiches, einsames Mädchen darstellen: ein Waisenkind. Fast zwanghaft tut sie das; denn da ist etwas, das sie nicht vergessen kann.

Geboren in Neunkirchen im Saarland, hat sie sehr bald ihre Eltern verloren: Als sie noch keine vier Monate zählte, verunglückte der Vater, ein Hüttenarbeiter, tödlich beim Anstich des Hochofens, er fiel in die glühende Masse. Die Mutter ist dreieinhalb Jahre später tot und Lise kommt ins Waisenhaus. Sie wird es erst mehr als ein Jahrzehnt später wieder verlassen.

Da macht sie sich auf den Weg nach Palästina. Ihre Halbschwester Pauline lebt dort als Diakonissin, sie gehört zu den Kaiserswerther Schwestern. Die pflegen auch im Vorderen Orient die Kranken, bringen den Kindern Lesen, Schreiben und ein wenig Bildung bei. Pauline, achtzehn Jahre älter als Lise, meint, die kleine Schwester könne ihr dabei zur Hand gehen. (Der Vater, Philipp Karl Bartholomä [1835–1892], hatte aus zwei Ehen sechzehn Kinder. Pauline war das älteste, Lise das jüngste.)

Aber Lise wird nicht glücklich in Palästina. Und statt weiter im Heiligen Land zu putzen und zu wienern, kehrt sie nach Deutschland zurück. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, wird sie Krankenschwester, betreut Verwundete, dann geht auch das zu Ende. Im Rheinland finden wir sie wieder, Lise betreibt dort einen Laden, ähnlich dem im Garmischer »Bunten Haus«, den wir schon kennen. Das Unternehmen floriert, zeitweilig finden dort bis zu zehn Nähmädchen Lohn und Brot. Sie fertigen Spitzenwäsche an, die ist begehrt, vor allem bei den jüdischen Kundinnen. Und so behaglich waren die Verhältnisse der jungen Chefin damals, dass sie sogar Not leidenden Künstlern hin und wieder einen Geldschein zustecken konnte, schon früh hat sie ihre Liebe zur Malerei entdeckt.

Aber diese Kindheit, diese Jugend! Lise Bartholomä-Ende wuchs in den entscheidenden Entwicklungsjahren bei Menschen auf, die tagtäglich mit ihrem Schöpfer Umgang pflegten, auf kernige Weise und eher karg und farblos, gemäß dem protestantischen Kirchenglauben. Das hatte auch sein Gutes, es machte die kleine Bartholomä bibelfest – so bibelfest, dass sie später zum Schrecken jedes Sektierers wurde. Läutete er zwecks Bekehrung an der Wohnungstür, schlug ihn die Öffnende alsbald in die Flucht, wenn er sie mit Bibelzitaten aus dem Alten und Neuen Testament in sein Lager zu ziehen suchte; denn jedes Zitat wusste sie zu entkräften. Wie aus der Pistole geschossen stellte sie ihm ein anderes Wort des Herrn gegenüber: »Es steht aber auch geschrieben …«, antwortete Lise dann sachkundig und redete, bis der Sektierer nicht mehr ein noch aus wusste.

Bibelfest ja – aber fromm? Nicht nach den Maßstäben ihrer Kirche. Wie sie in der Obhut der emsigen Schwester keine Heimat gefunden hatte, so auch nicht im evangelischen Glauben. Möglich, dass Übereifrige ihr diesen Glauben schon im Waisenhaus ausgetrieben hatten. Wahrscheinlicher ist, dass der Protestantismus Lises Heißhunger eben nicht stillen konnte – den Heißhunger und die Sehnsucht nach den erddunklen Farben von Märchen und Mythos. So klug und praktisch diese Frau ihr Leben führte – Nüchternheit im Religiösen war nicht ihre Sache. Sie brauchte, was Edgar ihr dann mit seinen geheimnisvollen Leinwandvisionen ins Haus brachte; und das hat sie weitergereicht an den Sohn.

War sie keine fromme Protestantin, so war sie doch eine tiefgläubige Frau. Sie hatte jüdische Freunde, vertiefte sich in die Weisheitsbücher fernöstlicher Religionen – doch für ihr innerstes Leben galt: Ohne Christus konnte sie nicht sein. Und als sie dann nach dem zu fahnden begann, was ihrer Art des Religiösen entsprach, als sie Christus außerhalb der christlichen Konventionen suchte, eine Ketzerin, der in früheren Zeiten der Scheiterhaufen der Inquisition gewiss gewesen wäre – da traf man sie immer in Kreisen, die den Gekreuzigten in den Mittelpunkt des Lebens stellten.

So kommt Lise eines Tages auch auf die Elmau, das Neo-Märchenschloss im Gebirgstal zwischen Garmisch und Mittenwald. Hier, am Fuß der Wettersteinwand, schart einer der vielen Propheten der Zwanzigerjahre Gäste und Bewunderer um sich – Hungrige, Enttäuschte, Einsame, Suchende: der vergötterte, verteufelte Johannes Müller (1864–1949).

Er ist ein Philosoph des praktischen Lebens, Gott zu- und der Welt nicht abgeneigt; und nicht sauertöpfisch und mystisch, sondern fröhlich und bunt geht es zu in seinem Schloss hinter den sieben Bergen, bei Tanz, Tee und Musik, mit allen möglichen heiligen und unheiligen Gesellen und Gesellinnen. In diesem Geistzentrum reden und streiten Intellektuelle und Künstler von Rang mit den Stillen im Lande, mit Grüblern und Spinnern, Pfarrern und Studenten; und dann findet man sich wieder beim Meister ein, um begierig seinem Vortrag zu lauschen und ihm tausendundeine Frage zu stellen. Denn der große, weise alte Mann schöpft aus allen Brunnen des Lebens: Er spricht über die rechte Ernährung ebenso wie über die rechte Stellung der Frau und das Reich Gottes, über die himmlische und die irdische Liebe, über das Kind und das Genie, das wahre Leben und die Ehe, über Bildung und Religion und Gott und den Teufel und die Reden Jesu. Und immer gibt er, der schnauzbärtige Doktor mit der unscheinbaren Gestalt, der auch schon mal für seinen eigenen Hausmeister gehalten wurde – immer weiß er, in seiner nüchternen und ein wenig naiven Art praktische Lebensanweisungen zu geben.

Unter denen, die kommen, hören und feiern, ist also auch Lise Bartholomä, die Geschäftsfrau aus dem Rheinland. Und so wohl wird ihr in diesem Freundeskreis, dass sie beschließt, sich nahe der Elmau niederzulassen.

Was sie auch tut; vom kleinen Spitzenladen im Garmischer »Bunten Haus« haben wir ja bereits gehört.

8

Wie wird eine mit ihrem Dasein fertig, die ohne Vater und Mutter, ohne Nestwärme aufgewachsen ist, ohne einen Menschen, zu dem sie gehört – wohin entwickelt sich der Charakter eines ungeliebten, unbehausten Kindes aus ärmlichen Verhältnissen? Nein, Luise Bartholomä ist keine selbstsüchtige, raffgierige Person geworden, das nicht, da liegt nicht ihr Problem. Geld, Besitz? Das haben immer die andern und es macht nichts. Sicherheit? Lise wird ihr ganzes Leben in Unsicherheit führen und auch das drückt sie nicht sehr. Sie besitzt Gottvertrauen, Selbstvertrauen, Mut, Stolz. Sie entwickelt Herzensgüte und schlägt sich immer auf die Seite der Schwächeren; beinahe unkritisch wirft sie sich vor alle, denen – ihrem Gefühl nach – Unrecht geschieht. Sie weiß, was sie sich abverlangen kann, und das ist viel: Löwenkräfte wachsen ihr zu, wenn es ums Überleben geht, sie kämpft mit zusammengebissenen Zähnen für Mann und Kind, wenn es nötig ist.

Und doch: Eine liebeleere Kindheit fordert ihren Preis. Als Lise noch keine vier Jahre alt war, hatte sich ihre Mutter davongestohlen, ins Paradies, wo alles so viel besser und schöner ist als hier; um der himmlischen Seligkeit willen hat sie einfach ihr Kind verlassen: So sieht es das kleine Mädchen. Einmal empfunden, erlitten, geht das in Fleisch und Blut und jeden Nerv ein, da hilft der Erwachsenenverstand später gar nichts; das Trauma bleibt bis ins Alter.

Maßlosigkeit im Lieben, Maßlosigkeit im Hassen sind das Ergebnis. Und Lises selbstquälerische Sucht, wieder vom liebsten Menschen verlassen zu werden wie damals. Der liebste Mensch, das ist jetzt Edgar; und Lise entwickelt schon bald eine zwanghafte, böse Technik, ihn auf die Probe zu stellen. Sie kennt ihn nun, kennt seine Schmerzzone. Dorthin schickt sie Worte wie Pfeile und leidet dabei genauso wie er: Das kann ein Mann sich doch nicht anhören von seiner Frau, diese aufreizenden, unerträglichen Provokationen; jetzt, jetzt muss er doch vom Tisch aufstehen, seinen Hut nehmen und für immer fortgehen – also bitte, sie hat es ja von Anfang an gewusst, dass er fortgehen und sie verlassen wird.

Lises Trauma überschattet ihre Ehe und die Kindheit ihres Sohnes – bis tatsächlich geschieht, was sie am meisten auf der Welt fürchtet. Bis dahin geht Lise noch einen weiten Weg. Noch steckt sie in den Garmischer Tagen, der blinden, glücklichen Zeit zu Ende der Zwanzigerjahre.

9

1929: Draußen in der Welt, jenseits des Werdenfelser Alpenlands, sind es gefährdete Tage, fröhliche Tage, melancholische Tage – die große Zeit der verlorenen Generation. Was für eine Freude am Spiel, welche unerschöpflichen Hervorbringungen! Der Schwung der Zwanzigerjahre trägt noch, noch arbeiten überall die verrückten, monomanischen Schriftsteller, Maler, Musiker, die denen, die am Ende des Dezenniums geboren werden (wie zum Beispiel Michael Ende) Wege zur Kunst weisen werden – später, viel später, nach der endlosen Zeit der Dürre, der Hybris, der Zerstörung. Wenn es in Deutschland wieder Gedankenfreiheit geben wird und die Werke der Verfemten zurückkehren in dieses geschundene Land.

1929: Sternstunde in der Berliner Philharmonie. Albert Einstein stürzt ins Künstlerzimmer, um ein Geigen-Wunderkind in die Arme zu reißen – der knapp dreizehnjährige Yehudi Menuhin hat (unter Bruno Walters Leitung) Bach, Beethoven und Brahms gespielt wie niemals ein anderer zuvor. 1929: Trauer um den großen Hugo von Hofmannsthal. Im österreichischen Rodaun starb er in eben dem Augenblick, als er zum Begräbnis seines Sohnes Franz aufbrechen wollte; der hatte seinem Leben selbst ein Ende gesetzt. 1929: Ein Schloss in Schweden wird entdeckt – von Daddy und Lottchen, dem dicken Journalisten und der quicken Journalistin, die in problematischer Liebesbeziehung aneinanderhängen. Daddy alias Kurt Tucholsky alias Peter Panter und so weiter wird das alte Gemäuer zum Schauplatz des liebsten Sommerromans der Deutschen machen. Das Buch: Schloss Gripsholm.

1929: Von Thomas Wolfe erscheint in englischer Sprache Schau heimwärts,Engel, von Thornton Wilder erstmals auf Deutsch Die Brücke von San Luis Rey. Döblin veröffentlicht Berlin Alexanderplatz, Remarque Im Westen nichts Neues. Weltberühmt wird Ernest Hemingway mit seiner pazifistischen Liebesgeschichte A Farewell to Arms, weltberühmt Jean Cocteau mit dem Roman Les enfants terribles, der zwischen Traum und Wirklichkeit spielt. Mehr als ein halbes Jahrzehnt hat der französische Diplomat Paul Claudel an seinem grandiosen Welttheater um Leidenschaft, Leid und Gottsuche geschrieben: Le soulier de satin (Der seidene Schuh); jetzt, 1929, bringt der bedeutende Pariser Verlag Gallimard das Stück heraus.

1929: Es heiraten Franz Werfel und Frau Alma, verwitwete Mahler, geschiedene Gropius. Es heiraten Helene Weigel und Bertolt Brecht, der – umstrahlt von seiner Dreigroschenoper – dabei ist, in Theorie und Praxis sein episches Theater zu entwickeln. An die schöne Lou Andreas-Salomé, einst Gefährtin Nietzsches, Rilkes und anderer, schreibt der krebskranke Sigmund Freud, er habe sich eine »höchst überflüssige« Arbeit vorgenommen – und meint damit sein Werk Das Unbehagen an der Kultur. Und im selben Jahr bekommt Thomas Mann für die Buddenbrooks den Nobelpreis für Literatur.

10

Doch das war die große Welt draußen – nicht die Welt der Endes. Sie hatten keine Freunde unter den Berühmtheiten der Zwanzigerjahre. Zu ihren wenigen Bekannten am Ort zählte auch nicht der Komponist der Salome und des Rosenkavaliers, Richard Strauss, der doch beinahe in der Nachbarschaft wohnte; in seiner Jugendstilvilla in der Zoeppritzstraße 42 ging die Prominenz aus und ein.

Die Besucher der Endes umgab kein solcher Glanz. Da erschien hin und wieder ein Bildhauer, der Perchtenmasken bastelte; das Fräulein, das den Modeladen nebenan betrieb, schaute herein; ein wohlhabender Hamburger ließ sich von Edgar porträtieren. Manchmal stürmte, hinter sich die Mutter, das Sportsmädel Yella in den Laden (von der Schönen gibt es zwei Ende-Porträts und die Erinnerung an eine Skitour am Kreuzeck, die Edgar nicht wiederholen mochte); und abends spielten die Eheleute Bridge mit einem ihrer Trauzeugen, dem verabschiedeten Offizier Fritz Staackmann, und seiner jüdischen Frau.

Eine kleine Welt. Doch bei aller Enge – im Laden, in der Wohnung darüber, in den finanziellen Verhältnissen: Diese kurze Zeit unter der Zugspitze war, wenn nicht sorgenfrei, so doch heiter und vielleicht die glücklichste in Edgars und Lises gemeinsamem Leben – die Zeit der großen Hoffnungen. Er malte Bilder, die später berühmt werden sollten; sie stand in ihrem kunstgewerblichen Laden und kämpfte um den Unterhalt der Familie (die Zeiten wurden immer schwieriger); und das Kind Michael schlief in seiner Krippe (wirklich, in einer schön lackierten Krippe, die die Eltern besorgt hatten). Edgar, ganz begeisterter Vater, badete seinen Sohn täglich, unterhielt ihn, zauberte ihm vor. Und Lise, eine sehr zärtliche Mutter, stillte ihr Kind lange; sie sang ihm Schlaflieder, nähte ihm Puppen. Es erschien ihr als die größte Sache der Welt, ein Baby zu haben – ein Wunder.

Das Baby sammelte allererste Eindrücke vom Diesseits. Michael erinnert sich an Bridge-Abende seiner Eltern in der Wohnung des verabschiedeten Offiziers, bei Onkel Fritz also und Tante Hedy Staackmann. Er spielte unterm Tisch mit der warzenübersäten Dackelhündin Mucki – so war Gemütlichkeit: Wie es da nach Felltier, Semmeln und warmer Butter roch. Michael erinnert sich auch noch an die ersten kleinen Skibretter, auf denen er im Hof hinterm Haus herumrutschte – so war Winter: Wie da unter ihm geheimnisvoll der Neuschnee knirschte. Und er erinnert sich (oder hat man ihm das später immer wieder erzählt?) an seine erste Begegnung mit einer Lokomotive: Wie er emsig den Bahndamm hinaufkrabbelte, auf dem oben der Zug heranraste; und wie ihn der Vater in letzter Sekunde vor der Feuer speienden Emma zurückriss. Das Kind sollte getauft werden. Aus Palästina wurde das arabische Spitzenkleid geschickt, das Lise längst für den feierlichen Akt bestellt hatte. Ein kostbares Stück, aber leider für den Neunpfünder zu klein. Neue Bestellung in den Nahen Osten. Doch so schnell, wie der Knabe wuchs, konnten die fleißigen Araberinnen ihre feinen Spitzen nicht zustande bringen – als das zweite Taufkleid aus dem Vorderen Orient in Garmisch eintraf, war Michael auch dem schon entwachsen. Seufzend schloss Lise das kleine Kunstwerk in einer Schublade ein und Vater Edgar bestimmte, dass es keine Taufe geben werde; der Sohn möge, wenn er erwachsen geworden, selbst über seinen Glauben bestimmen. Aber das ist eine andere Geschichte.

11

Und eines Tages (das muss noch 1929 gewesen sein) wurden Träume wahr und der Cherub stand leibhaftig vor der Tür, der Bote aus der anderen, der großen Welt der Berühmtheiten; und war ein sehr eleganter Cherub im grauen Flanell mit scharfen Bügelfalten: Dr. Franz Roh, der allgewaltige Münchner Kunstkritiker, einflussreich und gefürchtet.

Er hatte sich höchstpersönlich zu dem kaum bekannten Maler Ende nach Garmisch aufgemacht.

Jetzt ließ er sich Edgars Gemälde vorführen – das erste Porträt von Yella und Das Bad, und sicher waren auch Die Erregten darunter und Die Ringer und vielleicht schon Der Adler mit dem Netz; und, hinten in einer Ecke, möglicherweise das kleine Bild von 1923, das in der Familie bis auf den heutigen Tag Das Milchmännchen heißt. Und der Kunsthistoriker betrachtete jedes einzelne lange, hielt den Kopf schräg und rückte an der blitzenden Brille, trat an die Leinwand heran, dann viele Schritte zurück, um wieder näher zu kommen und in die Hocke zu gehen und mit schmalen Augenschlitzen die Einzelheiten zu studieren. Und schließlich – Aufatmen bei Edgar und Lise – nickte Dr. Roh und schürzte die Lippen: Hm, hm, das sei ja nun mal was ganz anderes als die Neue Sachlichkeit – interessant, diese Bilder, höchst interessant. Vielleicht, dass man dergleichen Halbsurrealismus nennen müsse?

So hatte Edgar Gnade vor den Augen des großen Kritikers gefunden.

12

1931 ziehen Endes von Garmisch nach München. Weil ihnen der Laden (und damit wohl auch die Wohnung) gekündigt worden sei, sagen die einen – und die andern: Mit Spitzen und Edelsteinen sei damals, in der Zeit der Weltwirtschaftskrise, kein Lebensunterhalt mehr zu verdienen gewesen.

Beides ist sicherlich richtig. Aber der tiefere Grund lag wohl anderswo. Zog es Edgar, den Kunstmaler, nicht nach München, weil er dort, in der Kunstmetropole, sein Glück versuchen wollte? Hatte ihm der Bote im grauen Flanell vielleicht erklärt, man werde auf den noch beinahe namenlosen Halbsurrealisten und seine ganz besonderen Werke nie aufmerksam werden, wenn er sich weiter in Garmisch vergrabe?

Und sprachen nicht die allerdeutlichsten Vorzeichen dafür, dass die Welt nur auf Edgars Bilder wartete? Dr. Rohs Sympathie, geneigte Kunsthändler, die Menschenmenge, die Endes Gemälde Das Aquarium im Schaufenster einer Münchner Kunsthandlung dermaßen fassungslos anstarrte, dass die Polizei die Menge auseinandertreiben musste? Waren das etwa keine sicheren Omen?

Wir können uns denken, dass die Endes – obwohl arm wie die Kirchenmäuse – beschwingt ihr Hab und Gut eingepackt haben und singend mit ihrem Kind nach München gezogen sind: Vater wollte die Welt erobern, Mutter war fest entschlossen, ihm dabei tatkräftig unter die Arme zu greifen; und golden – so schien es ihnen – stand das Tor der Zukunft offen. Sie waren eben Träumer.

So endete Michaels erster Lebensabschnitt unter der Zugspitze, doch sollte es nicht sein letzter hier sein: Noch einmal verschlug es ihn nach Garmisch und Partenkirchen.

13

Ehe wir Michael jetzt in sein verwunschenes Obermenzinger Kinderland folgen, wollen wir uns noch seine Vorfahren ansehen: die Endes und die Bartholomäs und ihre Frauen und deren Familien; um nachzuforschen, ob da nicht ein wenig Sternenglanz aus fernen Zeiten um das Haupt des Kindes leuchtet; und ob nicht ein früher Poet, ein später Parsifal oder ein Alchimist zu Michaels Existenz sein – wenn man so sagen will – Scherflein beigetragen hat.

Über die Familie Ende wissen wir wenig, Hamburger waren das nicht: Michaels Großvater mit den vielen Berufen ist aus Schlesien in die Hansestadt gekommen. Seine Altvorderen verschwinden schon ein paar Generationen zuvor aus den Familienakten tief ins Iser- und ins Riesengebirge hinein, wo Rübezahl sich am wohlsten fühlt und der Vogel Greiff sein seltsames Lied singt. Allenfalls eine Hexe lässt sich an diesem Familienzweig rühmen: Michaels Urgroßmutter Christiane Beate soll als altes Weib Kräuter sammelnd durchs Riesengebirge gestreift sein. Und man fuhr gut mit ihr, wenn es eine Gürtelrose zu besprechen galt; oder eine wackelige Kuh, die keine Milch mehr geben wollte.

Also weiter, zu Michaels Hamburger Großmutter, der geborenen Wille. Schön war sie, die Auguste Sophie, als sie dem Großvater in die Ehe folgte, und sie kam aus Mecklenburg. Von dort brachte Auguste den Nachkommen einen gesunden Schuss Bauernblut mit – und vielleicht die bedächtige Art –, aber Magier- und Alchimisten-Ahnen, so weit man sehen kann, nicht.

Bleiben die Bartholomäs, Mutter Lises Familie. Von Neunkirchen und seinem Eisenwerk, der Saar, den Hochöfen und Kohlengruben ziehen sich ihre Spuren nordwärts; und dort kreuz und quer durch die waldreiche Pfalz und ihre heiteren Hügel mit dem gesegneten Wein. Brave Leute, einfache Leute: der Hüttenarbeiter Philipp (den kennen wir schon, er ist in den Anstich gefallen), vor ihm ein Schippenschmied und vor dem ein Müller. Dann die Sattlers (das ist die Familie, aus der Lises Mutter stammt): sesshafte Neunkirchner Bergleute und Bauern.

Also gar nichts Besonderes? Doch. Wenn wir jetzt genauer hinsehen, nämlich auf das Jahr 1812, als Michaels Ururgroßvater Johann Nicolaus I Sattler seine Wilhelmina Carolina Friederika zum Weibe nahm – da wird es auf einmal spannend. Weil diese Ururgroßmutter nämlich eine geborene Lichtenbergerin war, und mit den Lichtenbergers kommt Glanz in die Familiendokumente.

Nicht deshalb, weil plötzlich aus der Ahnenliste die evangelischen Geistlichen zuhauf herauspurzeln, hochwohllöbliche, ehrenfeste Pfarrherren der Barockzeit, und einer vom andern in reinem Ehebette gezeugt; auch nicht, weil zwei dieser gottesgelehrten Kanzelredner es bis zu Hofpredigern gebracht haben; nicht einmal, weil über eine gewisse Dame Anna Elisabeth auch ein paar Spritzer Adelsblut hereinströmen ins pfälzisch-saarländische Ahnengemisch (durch die Grafen Ziegenhain nämlich, und die stammen – der Genealoge weiß das – von Karl dem Großen persönlich ab). Nein, das alles ist es nicht, was uns plötzlich aufmerken lässt. Denn ein Dichter, zumal einer der phantastischen Literatur, braucht andere Bauherrn im Fleische als Pastoren, Blaublütige und Machtpolitiker. Magie muss her, Mondlicht, Sternengeflimmer.

Und das finden wir nun, finden unter Michael Endes Antezessoren tatsächlich einen wortgewaltigen Astrologen, Propheten, Eremiten: Johann Lichtenberger, den Seher vom Elsass.

Gleich werden wir dieses Denkmal enthüllen. Doch zuvor gilt es, die Zweifler zu beschwichtigen und den Kundigen unsere Reverenz zu erweisen. Ja, wir wissen es wohl und bekennen es frei, dass weder die Ziegenhain’schen (und damit der große Karl) als Vorväter Michaels gänzlich gesichert sind; noch ist es der rätselhafte Mann, von dem hier gleich die Rede sein soll. Aber gerade er, der Sternenmagister: Passt er nicht trefflich ins Vor- und Umfeld eines Märchenerzählers, könnte er nicht einer der Ende-Legenden entsprungen sein? Weil wir spätestens seit Erscheinen der Unendlichen Geschichte wissen, dass es fruchtbarer ist, ein wenig zu träumen, als immer nur mit der nüchternen Elle zu fuchteln – deshalb sehen wir den Meister Lichtenberger tatsächlich und gegen alle Skeptiker in Michaels Ahnentafel.

Damit aber kein Zweifel aufkommt: Es hat ihn wirklich gegeben, den Johannes Lichtenberger, er ist eine historische Persönlichkeit.

14

Vieles vom Leben des einst hochberühmten Mannes liegt in geheimnisvollem Dunkel, einiges aber steht dank fleißiger Forscher fest: Er wurde um 1445 in der Pfalz geboren, in einer Burg oder einem Dorf nahe Idar-Oberstein, und stieg bis zum Astrologen am Hof Kaiser Friedrichs III. (1440–1493) auf. Schließlich zog er – »des ougen synt dunkel worden und der griffel zyttert vonn alter« (Originaltext Lichtenberger) – sich von der Welt zurück und beendete seine Tage als Einsiedler, wieder in der Pfalz. Etwa 1503 starb der Magister, doch sein Ruhm blieb; Schüler rechneten es sich zur Ehre an, Lichtenberger als ihren Meister zu bezeichnen. (Er war ein »Mann der neuplatonischen, hermetischen und adeptischen Philosophie« – Peuckert, 1966.) Paracelsus studierte ihn fleißig, Luther förderte 1527 eine Wittenberger Neuauflage der Lichtenberger’schen weissagunge und schrieb ein Vorwort dazu.

Zwar gab es zu seiner Zeit viele, die den künftigen Lauf der Dinge voraussagen wollten; aber er – »aller stände der Welt böse und gute Zufäll verkündend« – galt als der erfolgreichste und zuverlässigste Astrologe. Gierig wurden seine Warnungen und Prophezeiungen aufgegriffen, wie ein Lauffeuer jagten sie durch die Lande. Erst wurde mündlich und in Handschriften weitergegeben, was der Meister aus der Astrologia naturalis schöpfte; dann erschien es auch, schön mit meist 44 bis 45 Holzschnitten verziert, im Druck – und das wieder und wieder. Lichtenbergers Prognostika (1488) sind immer neu aufgelegt worden: Mehr als dreizehn Ausgaben finden sich heute noch in unseren Bibliotheken. Das Werk kam in lateinischer und deutscher Sprache heraus, auch auf Italienisch, in Modena, Mailand, Venedig. Es wurde plagiiert und (was Lichtenbergers Bekanntheitsgrad zeigt) parodiert; und natürlich gab es Raubdrucke.

Den Seher vom Elsass (diesem unrichtigen Beinamen liegt eine Verwechslung seines Herkunftsorts zugrunde) –, den Seher vom Elsass kannte damals jeder vom Hörensagen, sehnsüchtig lauschten die Menschen seinen Worten. Lebten sie doch in jener brodelnden Endzeit des ausgehenden Mittelalters, dem Hexenkessel der Vorreformation. Damals erwarteten alle den Einen, den Retter. Er sollte sie von allen Nöten befreien, den inneren und den äußeren. Er sollte die verrottete Kirche erneuern. Er sollte die Hungrigen speisen und die Völker glücklich machen. Wann kam er denn nun endlich?

Kein Wunder, dass Prophezeiungen gefragt waren, kein Wunder, dass Geistliche und Gelehrte, Fürsten und gekrönte Häupter, die reichen Städter und die armen Bauern aufhorchten, als sich Lichtenberger zu Wort meldete und die Probleme der Zeit aufgriff. Er nahm kein Blatt vor den Mund, sagte, was er sagen wollte, auch wenn es den hohen Herrn nicht gefiel und er sich mit seinen Voraussagen mächtige Feinde machte. Deshalb meinen manche Forscher, dass er sich im Alter nicht wegen eines Augenleidens in seine pfälzische Einsamkeit zurückgezogen habe, sondern ganz schlicht aus Furcht vor gedungenen Meuchelmördern.

Was war es, das der Meister der Welt in seiner aufrüttelnden Rätselsprache vortrug? Alles. Er prophezeite dem Volk ein Mitspracherecht beim Gesetzemachen – undenkbar zu jener Zeit. Er sagte der katholischen Geistlichkeit das Ende voraus – Luther war noch ein Knabe. Er kündigte eine neue Kunstrichtung an – Dürer hat sie verwirklicht. Er redete von einem neuen Zeitalter der Medizin – mit Paracelsus hat es begonnen. Und er sprach von unglaublichen politischen Umwälzungen.

Bei allem gab es keinen Zweifel, auf welcher Seite die Sympathien des Meisters waren: bei den Armen, den Unterdrückten, Entrechteten. Neuere Historiker zählen Lichtenberger zu den Wegbereitern des Bauernkriegs, und tatsächlich mag den geschundenen Bauern Hoffnungen gemacht haben, was er ihnen aus den Sternen deutete: Sie würden in nicht zu ferner Zeit gebieterisch ihr Recht verlangen. Zwei Jahrzehnte nach Lichtenbergers Tod haben sie es getan in dem unglückseligen Bauernkrieg (1524/25), den der Mann ebenfalls vorausgesehen hat: »Wer 1523 nicht stirbt, 1524 nicht im Wasser verdirbt und 1525 nicht wird erschlagen, der mag wohl von Wundern sagen.«

15

Was hat Lichtenberger mit Michael Ende zu tun? Vielleicht dies: Dass unserem Autor der Wunsch eingeboren wurde, Menschen zu warnen und zu bewahren – doch (anders als der Pfälzer, der in einer Welt der wuchernden Phantasie lebte) vor der geistigen Dürre.

Zweites Kapitel

Wie er zwischen Prinzessinnen und Träumern aufwuchs

(München-Obermenzing, 1931–1935)

Erste Liebe – Looping über Obermenzing – Die Weissagung der Zigeunerin – Bismarck, überlebensgroß – »Kuno, komm rein!« – Ein Loch im Kopf – Dürers alte Mutter – Zweite Liebe – »Lass mer de Trambahn entgleisen!« – Wildes, anarchisches Leben – Hiebe mit dem Kochlöffel – Pastorale – Waldbrand und Weltende

1

Heute sieht es dort natürlich anders aus als damals. Damals, als Michael hinkam, war es ein verwildertes Gelände, viele Meilen breit, viele Meilen lang, etwas außerhalb der Welt und doch nahe bei der Stadt München. Es begann hinter dem Wurmkanal, gleich, wenn man die kleine Holzbrücke überschritten hatte. Ein paar Villen standen auf diesem Gelände, ein Park mit steinernen Putten gehörte dazu, auch die brach liegende Wiese, die bis ans Nirgendwo reichte, und der vernachlässigte Wald, den Michael später anzündete.

Dieses Land zwischen Kanal und Horizont bevölkerten die seltsamsten Wesen: Prinzessinnen, ein Mann mit einem Loch im Kopf, zeitweilig lebte auch Beppi mit seiner Zirkustruppe hier; man konnte unversehens Dürers alter Mutter über den Weg laufen, begegnete einem finsteren Seneschall, wurde vom Schnauzerhund Schnauzerl mit freundlichem Bellen begrüßt; und Bismarcks Geist weste heimlich in der Kegelbahn. Die da die Jugendstilvillen dieses Areals bewohnten (und nach und nach in Michaels Gesichtskreis traten), waren einerseits ganz reale Existenzen, andererseits etwas seltsam – nicht gerade verrückt, nur seltsam. Jedenfalls unterschieden sie sich von uns Bürgern wie Eskimos und Lappen von mitteleuropäischen Straßenbahnschaffnern, Metzgermeistern und Feuerwehrmännern. (In der gesamten Ende-Literatur ist angegeben, der Autor habe seine Kinderjahre in Pasing verbracht. Dieser Fehler beruht auf einem Irrtum der Familie. Tatsächlich lag [und liegt] die Floßmann-Villa [damals Prinzregentenstr. 15, heute Marsopstr. 19] auf Obermenzinger Gebiet – nämlich nördlich vom Kanal, der Pasing [im Süden] von Obermenzing [im Norden] trennt. Auch die damalige Hausnummer, korrekt: Prinzregentenstr. 15, ist auf manchen Dokumenten falsch vermerkt.)

2

Alles begann mit einer Prinzessin. Als Michael, drei oder vier Jahre alt, erste Streifzüge in sein Kinderland unternahm, von besagtem Schnauzerhund Schnauzerl begleitet, traf er sie zum ersten Mal.

Eigentlich war sie keine Prinzessin, aber eine Baronesse schon. Christa hieß sie, ein Kind mit blonden Haaren, nicht älter als der kleine Junge, der sich in sie verliebte. Sie kann den Ruhm für sich in Anspruch nehmen, den Reigen der vielen Prinzessinnen eröffnet zu haben, die dem Dichter im Lauf seines Lebens innigst zugetan waren.

Auch Michael hegte heiße Gefühle für Christa, und das umso mehr, als sie seinen Blick zum Himmel lenkte. Aber noch nicht aus Gründen der Transzendenz, Astronomie oder gar Astrologie, sondern zu lustvollen Schauspielen: War Christas Vater doch einer dieser frühen Flieger, die – womöglich im Doppeldecker – Runden, Schleifen und unglaubliche Loopings knapp unter den Wolken drehten und ihren Mut an den Himmel schrieben.

Herr von Beaulieu trug diese merkwürdig unkleidsame Kappe, die für enges Anliegen der Ohren sorgt und den Kopf so eiförmig erscheinen lässt. Er stülpte sich mit entschlossenem Ruck die Windschutzbrille über die Nase, ehe er in seine Focke-Wulf FW 44 oder eine andere fliegende Kiste kletterte, und kurvte in dem wenig geheuren Dinge manchmal auch über Obermenzing herum und führte derart waghalsige Kunststücke vor, dass Christa und Michael der Atem stockte. (Eines der beliebtesten Sportflugzeuge war zu dieser Zeit der Focke-Wulf »Stieglitz«, ein gestaffelter Doppeldecker mit Kabelverspannung [Baujahr 1932]. Da dieses Sportflugzeug auch als Schulflugzeug benutzt wurde, hatte es zwei Sitze; es konnte aber auch von einem Piloten allein geflogen werden. Für den Heinz-Rühmann-Film Quax, der Bruchpilot [1941] wurde diese Maschine verwendet. Ernst Udet [1896–1941] soll damit über Mailand Flugkunststücke vorgeführt und so Furore gemacht haben.)

Das Glück der beiden währte nicht lange. Bald zogen die Beaulieus mit der Geliebten weg aus der Obermenzinger Villa und der verliebte Michael blieb mit einem Schmerz zurück, den er im Leben noch öfter erleiden sollte.

3

Vorhin haben wir von einem finsteren Seneschall gesprochen, aber jetzt zögern wir: Denn dem Herrn Josef soll auf diesen Seiten ja kein Unrecht widerfahren. Bestimmt war er ein wackerer Mann und sein Körper viel weniger vierschrötig, sein Wesen viel weniger barsch, als es dem Winzling Michael erscheinen wollte. Aber was wäre ein Märchenland ohne Drachen, Riesen oder wenigstens einen finsteren Seneschall? Deshalb wollen wir hier den Herrn Josef (Gott und er selbst mögen es uns freundlichst verzeihen) mit Michaels Kinderaugen betrachten. Also sehen wir einen Mann mit riesigen Händen vor uns, einen Wüterich, dem ein kleiner Junge besser aus dem Wege geht.

Doch wir müssen, um von Seneschall Josef zu erzählen, bei Herrn Floßmann und seiner Villa beginnen.

Joseph Floßmann (1862–1914) genoss einst als Bildhauer solchen Ruhm, dass er so manches öffentliche Bauwerk seiner Heimatstadt München schmücken durfte: Seine dekorativen Plastiken prangten auf Brücken und an den Fassaden von Museen und Schulen, und manche tun das wohl heute noch. Als der Künstler ins himmlische Atelier abberufen wurde, blieben aber nicht nur seine Spuren als fleißiger Bildhauer auf der Erde zurück, sondern auch seine Witwe, zwei Töchter und die Villa hinterm Wurmkanal; und Herr Josef war Floßmanns Schwiegersohn und hatte eine der Töchter sowie die Obermenzinger Villa übernommen.

In Garmisch hatte einst eine Zigeunerin Michaels Mutter aus einer Kristallkugel geweissagt: »Ich sehe ein schneeweißes Haus an einem Gewässer … Dort werden Sie wohnen, Frau Ende!« Kein Zweifel, die Somnambule hatte in ihrer Kugel den Würmkanal und die Floßmann-Villa geschaut, in die Endes 1931 einzogen.

Ihr Reich lag im Parterre des schönen Hauses: die Küche, das Schlafzimmer der Eltern, Michaels kleine Kemenate und Edgars großes Atelier. Herr Josef – davon hatte die Garmischer Seherin allerdings nichts gesagt –, Herr Josef wohnte darüber.

So ist es zu dieser betrüblichen Schicksalsgemeinschaft gekommen, die des kleinen Michael Tage im Obermenzinger Kinderland überschatten sollte. Aber das gibt es ja, unüberwindliche Abneigung auf den ersten oder zweiten Blick (aus welchen Gründen auch immer); sogar bestbezahlte Psychologen kriegen das oft nicht weg. Auch der gute Wille der Beteiligten nutzt da wenig, das Verhältnis wird nur schwärzer, und Missverständnisse schießen aus dem Boden wie Fliegenpilze.

Ein Missverständnis lag auch der Bismarckaffäre zugrunde, in die sich Herr Josef und Michael verstricken sollten.

Der Hausherr hatte seinen Mieter Edgar Ende um freundliche Hilfe bei einer Sonderaktion gebeten. Im Wäldchen unweit der Villa stand nämlich eine alte, überdachte Kegelbahn, die sich vorzüglich zum Abstellraum eignete. Deshalb barg sie des seligen Floßmann Œuvre, soweit es Otto von Bismarck betraf.

Was die Jahrzehnte überdauert hatte, reihte sich im Staub der Kegelbahn zu Hunderten aneinander oder es lag zu Haufen und Gruppen getürmt: Bismarck, immer wieder Bismarckfiguren aus Gips von der Hand des fleißigen toten Bildhauers – in allen Formaten, daumen- bis überlebensgroß. Der Reichskanzler blickte sinnend, sitzend, stehend den Beschauer an; es gab ihn mit und ohne Helm, auch als Porträtbüste fürs Vertiko, auch als Reiter mit Ross für den Vorgarten, und nie ohne seinen originellen Schnauzbart.

Weil aber die nationale Begeisterung für den Reichsgründer und damit die Nachfrage nach seinen Gipsporträts inzwischen abgeflaut war (zumal in Bayern), musste die unverkäufliche Ware nun endlich mal beseitigt werden. Also nahmen Herr Josef und sein Mieter Hammer zur Hand, zerstückelten die Gipskanzler und machten sie schön klein, um alles in einer Grube unterzubringen.

Wo die Männer so fleißig arbeiteten, wollte der kleine Michael nicht untätig herumstehen. Um ihnen Freude zu bereiten, ergriff er, ohne sie groß zu stören, ebenfalls ein Hämmerchen. Still eilte das Kind in den Park hinaus und hieb (indem es sich auf die Zehenspitzen stellte) den steinernen Barockputten die Nasen ab. Das gelang vorzüglich, und bis Herr Josef es merkte, das Missverständnis aufklären und die unerwünschte Hilfeleistung stoppen konnte, lag manche Puttennase auf dem Erdreich.

Doch dürfen wir annehmen, dass Edgar sich schützend vor sein Kind geworfen und den Zorn des Seneschalls von Michael abgewendet hat.

Verständlich, dass Michael von nun an vor Herrn Josef davonlief, wenn sich das machen ließ; und dass die Hände des Mannes, wenn er den Buben nur von Weitem sah, unruhig zuckten, während gefährliche Lichter in seinen Augen aufglommen.

Nein, hier bahnte sich keine Freundschaft an.

4

Dann, eines Tages im Frühling, begegnete Michael dem großen Kameraden seiner Obermenzinger Tage.

Der Junge trieb sich ums Haus herum, der Sonnenschein lockte ihn ins Wäldchen und weiter und weiter, bis an den Zaun des Nachbargrundstücks. Dort arbeitete einer mit der Schaufel, er grub ein tiefes Loch in die Erde – den Mann hatte Michael noch nie gesehen. Da steckte das Kind die Nase zwischen die Zaunlatten und guckte still den Fremden an.

Er sah abenteuerlich aus, ähnlich den Kommunisten auf alten Fotos: Seine schwarzen Haare hingen unter einer groß karierten Schlägermütze hervor, auch das Halstuch fehlte nicht (es war natürlich rot), und die Füße steckten in Stiefeln, wie sie sibirische Strafgefangene trugen. Ein wenig milderte die Sonnenbrille auf seiner Nase dieses sozialistische Arbeiterkostüm; und sehr verfremdet wurde es durch die elegante Küchenschürze, die sich der Kerl vor den Bauch gebunden hatte. Sie war mit Rüschen verziert und stammte offensichtlich aus hochherrschaftlichem Hause.